-

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17

조회수 6174

-

KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.26

조회수 4466

-

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

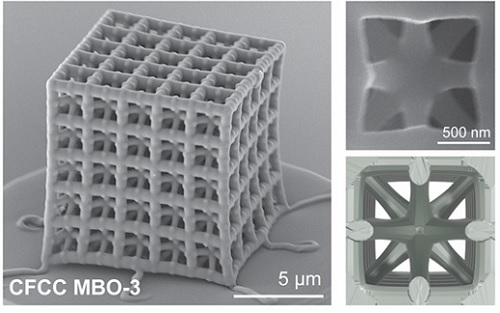

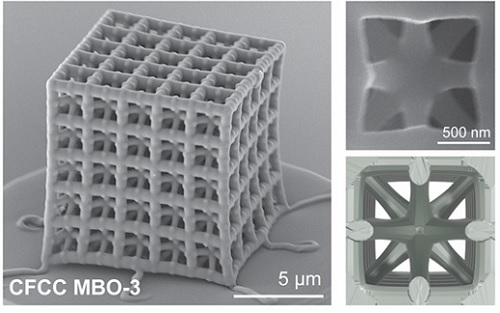

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18

조회수 4140

-

폴리페놀 코팅 기술로 탈모 예방 가능성 입증

탈모는 전 세계적으로 수억 명이 겪고 있는 문제로 심리적·사회적 영향을 크게 미치고 있다. KAIST 연구진이 천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산이 탈모 예방에 기여할 가능성에 주목하고 연구를 통해 탄닌산이 단순한 코팅제가 아니라, 탈모를 완화시키는 ‘접착 중재자(adhesion mediator)’ 역할을 한다는 점을 밝혀냈다.

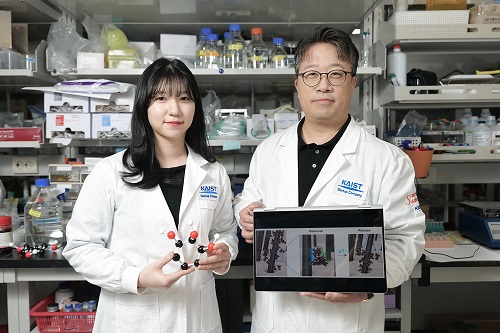

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 탄닌산 기반 코팅 기술을 활용해 탈모 완화 기능성 성분을 서서히 방출하는 새로운 탈모 예방 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

탈모에는 안드로겐 탈모증(androgenetic alopecia, AGA) 및 휴지기 탈모(telogen effluvium, TE)가 있는데 유전적, 호르몬적, 환경적 요인이 복합적으로 작용하며, 현재까지도 효과적이면서 부작용이 적은 치료법이 부족한 실정이다.

대표적인 탈모 치료제인 미녹시딜(minoxidil)과 피나스테라이드(finasteride) 는 일정 효과를 보이지만, 장기적인 사용이 필요하고, 체질에 따라 효능이 다르게 나타날 뿐만 아니라 일부 사용자는 부작용을 경험하기도 한다.

이해신 교수 연구팀은 탄닌산이 모발의 주요 단백질인 케라틴과 강하게 결합해 모발 표면에 지속적으로 부착될 수 있음을 입증했으며, 이를 활용해 특정 기능성 성분을 제어된 방식으로 방출할 수 있음을 확인했다.

특히 연구팀은 살리실산(salicylic acid, SCA), 니아신아마이드(niacinamide, N), 덱스판테놀(dexpanthenol, DAL) 등 탈모 완화 기능성 성분을 포함한 조합을 개발하고, 이를 ‘스캔달(SCANDAL)’이라 명명했다. 연구 결과, 탄닌산과 결합된 스캔달 복합체는 수분과 접촉하면 점진적으로 방출되며, 모발 표면을 따라 모낭으로 전달되는 것으로 나타났다.

굿모나의원(원장: 이건민) 연구팀은 탄닌산/스캔달 복합체가 포함된 샴푸를 12명의 탈모 환자에게 7일간 적용한 결과, 임상자 모두에게 유의미한 탈모 감소 효과가 관찰됐다. 실험 결과, 평균적으로 56.2%의 모발 탈락 감소 효과가 나타났으며, 최대 90.2%까지 탈모가 감소하는 사례도 확인됐다.

이는 탄닌산이 모발 표면에서 스캔달 성분을 안정적으로 유지하고, 서서히 방출되면서 모낭까지 전달되는 방식이 탈모 완화에 효과적일 수 있음을 시사한다.

이해신 교수는 “천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산은 강력한 항산화 효과를 가지며, 단백질과 강하게 결합하는 특성이 있어 생체 접착제(bioadhesive) 역할을 할 수 있다는 것을 입증하는데 성공했다.”고 말했다.

이어 이 교수는 “기존 연구에서도 피부 및 단백질 코팅 소재로 활용된 사례가 있지만, 이번 연구는 모발과의 결합 및 탈모 완화 성분 전달을 위한 최초 사례로 교원창업기업 폴리페놀팩토리(주)를 통해 제품화한 ‘그래비티 (Grabity)’샴푸에 적용하였다. 앞으로도 끊어지는 얇은 헤어의 강도를 획기적으로 늘리는 샴푸, 곱슬머리를 펴 주는 제품 등 더 다양한 연구 결과에 따른 제품화를 위해 노력하고 있다”고 강조했다.

화학과 김은우 박사과정이 제1 저자로, 이해신 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼 인터페이스Advanced Materials Interfaces’ 1월 6일 온라인판에 게재됐다. (논문명: Leveraging Multifaceted Polyphenol Interactions: An Approach for Hair Loss Mitigation) DOI: 10.1002/admi.202400851

한편 이번 연구는 KAIST 교원 창업 기업인 폴리페놀팩토리(주)의 지원을 받아 수행됐다.

폴리페놀 코팅 기술로 탈모 예방 가능성 입증

탈모는 전 세계적으로 수억 명이 겪고 있는 문제로 심리적·사회적 영향을 크게 미치고 있다. KAIST 연구진이 천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산이 탈모 예방에 기여할 가능성에 주목하고 연구를 통해 탄닌산이 단순한 코팅제가 아니라, 탈모를 완화시키는 ‘접착 중재자(adhesion mediator)’ 역할을 한다는 점을 밝혀냈다.

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 탄닌산 기반 코팅 기술을 활용해 탈모 완화 기능성 성분을 서서히 방출하는 새로운 탈모 예방 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

탈모에는 안드로겐 탈모증(androgenetic alopecia, AGA) 및 휴지기 탈모(telogen effluvium, TE)가 있는데 유전적, 호르몬적, 환경적 요인이 복합적으로 작용하며, 현재까지도 효과적이면서 부작용이 적은 치료법이 부족한 실정이다.

대표적인 탈모 치료제인 미녹시딜(minoxidil)과 피나스테라이드(finasteride) 는 일정 효과를 보이지만, 장기적인 사용이 필요하고, 체질에 따라 효능이 다르게 나타날 뿐만 아니라 일부 사용자는 부작용을 경험하기도 한다.

이해신 교수 연구팀은 탄닌산이 모발의 주요 단백질인 케라틴과 강하게 결합해 모발 표면에 지속적으로 부착될 수 있음을 입증했으며, 이를 활용해 특정 기능성 성분을 제어된 방식으로 방출할 수 있음을 확인했다.

특히 연구팀은 살리실산(salicylic acid, SCA), 니아신아마이드(niacinamide, N), 덱스판테놀(dexpanthenol, DAL) 등 탈모 완화 기능성 성분을 포함한 조합을 개발하고, 이를 ‘스캔달(SCANDAL)’이라 명명했다. 연구 결과, 탄닌산과 결합된 스캔달 복합체는 수분과 접촉하면 점진적으로 방출되며, 모발 표면을 따라 모낭으로 전달되는 것으로 나타났다.

굿모나의원(원장: 이건민) 연구팀은 탄닌산/스캔달 복합체가 포함된 샴푸를 12명의 탈모 환자에게 7일간 적용한 결과, 임상자 모두에게 유의미한 탈모 감소 효과가 관찰됐다. 실험 결과, 평균적으로 56.2%의 모발 탈락 감소 효과가 나타났으며, 최대 90.2%까지 탈모가 감소하는 사례도 확인됐다.

이는 탄닌산이 모발 표면에서 스캔달 성분을 안정적으로 유지하고, 서서히 방출되면서 모낭까지 전달되는 방식이 탈모 완화에 효과적일 수 있음을 시사한다.

이해신 교수는 “천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산은 강력한 항산화 효과를 가지며, 단백질과 강하게 결합하는 특성이 있어 생체 접착제(bioadhesive) 역할을 할 수 있다는 것을 입증하는데 성공했다.”고 말했다.

이어 이 교수는 “기존 연구에서도 피부 및 단백질 코팅 소재로 활용된 사례가 있지만, 이번 연구는 모발과의 결합 및 탈모 완화 성분 전달을 위한 최초 사례로 교원창업기업 폴리페놀팩토리(주)를 통해 제품화한 ‘그래비티 (Grabity)’샴푸에 적용하였다. 앞으로도 끊어지는 얇은 헤어의 강도를 획기적으로 늘리는 샴푸, 곱슬머리를 펴 주는 제품 등 더 다양한 연구 결과에 따른 제품화를 위해 노력하고 있다”고 강조했다.

화학과 김은우 박사과정이 제1 저자로, 이해신 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼 인터페이스Advanced Materials Interfaces’ 1월 6일 온라인판에 게재됐다. (논문명: Leveraging Multifaceted Polyphenol Interactions: An Approach for Hair Loss Mitigation) DOI: 10.1002/admi.202400851

한편 이번 연구는 KAIST 교원 창업 기업인 폴리페놀팩토리(주)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.06

조회수 7547

-

뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.14

조회수 5221

-

62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.12.04

조회수 5537

-

물로 차세대 리튬금속전지 750% 수명 연장시켜

리튬금속은 기존 상용 배터리의 성능 한계를 극복할 수 있는 차세대 음극으로 주목받아 왔다. 하지만, 리튬금속 자체 문제로 배터리의 수명을 단축하고 화재 위험을 초래하는 문제를 보여왔다. KAIST 연구진이 물만을 사용해서 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상시키는 세계 최고 수준의 연구에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구진이 아주대 이지영 교수와 협력하여 친환경 공법으로 제조한 중공 나노섬유를 리튬금속보호막으로 사용해, 리튬의 성장을 안정화하고 차세대 ‘리튬금속전지’의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

리튬 금속 표면에 보호막을 적용해 리튬금속과 전해액간의 계면을 인공적으로 조성하는 기존의 보호막 기술은 인체에 유해한 공정과 원가가 높은 재료를 필요로 하며 리튬금속음극의 수명을 높이는 데 한계가 있어왔다.

김일두 교수 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 ‘리튬이온 성장을 물리적·화학적 방법으로 제어할 수 있는 중공 나노섬유 보호막’을 제시했다.

이 보호막은 식물에서 추출한 친환경 고분자인 구아검(Guar gum)*을 주재료로 해, 물 만을 사용한 친환경적인 전기방사 공법**으로 제조됐다.

*구아검: 구아검은 구아콩에서 얻어낸 천연 고분자 화합물로 다량의 단당류로 이루어진 구조를 가지고 있다. 단당류에 있는 산화관능기가 리튬이온과의 반응을 제어한다.

**전기방사 공법: 전기방사는 고분자 용액에 전기장을 가하여 약 수십 나노미터에서 수 마이크로미터 사이의 직경을 가지는 고분자 섬유를 연속생산하는 공정이다.

특히, 나노섬유 보호막을 적용해 전해액과 리튬 이온 간의 가역적인 화학 반응을 효과적으로 제어했다. 또한 섬유 내부의 빈 공간을 활용해서 리튬이온이 금속 표면에 무작위로 쌓이는 것을 억제함으로써 리튬금속 표면과 전해액 사이의 계면 안정화를 동시에 달성했다.

이 보호막을 적용한 리튬금속 음극은 연구 결과, 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상됐으며, 300회의 반복적인 충·방전에도 약 93.3%의 용량을 안정적으로 유지하는 세계 최고 수준의 성능을 달성했다.

연구진은 자연에서 얻어진 이 보호막이 흙에서 약 한 달 내에 완전히 분해됨을 입증해, 보호막의 제조에서 폐기에 이르기까지 전 과정이 친환경적인 특성을 증명했다.

신소재공학과 김일두 교수는 “물리적·화학적 보호막 기능을 모두 활용했기 때문에 더욱 효과적으로 리튬금속과 전해액 간의 가역적인 반응을 유도하고 수지상 결정 성장을 억제해 획기적인 수명 특성을 가진 리튬금속음극을 개발할 수 있었다”고 밝혔다.

이어, “급증하는 배터리 수요로 인해 배터리 제조와 폐기로 인한 환경부하 문제가 심각하게 대두되고 있는 상황에서, 물만을 사용한 친환경적인 제조 방법과 자연 분해되는 특성은 차세대 친환경 배터리의 상용화에 큰 기여를 할 것이다”고 말했다.

이번 연구 결과는 KAIST 신소재공학과 졸업생 이지영 박사(現 아주대학교 화학공학과 교수), 송현섭 박사(現 삼성전자)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)' 11월 21일 36권 47호에 표지논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Overcoming Chemical and Mechanical Instabilities in Lithium Metal Anodes with Sustainable and Eco-Friendly Artificial SEI Layer)

한편 이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL), 산업통상자원부의 알케미스트 사업과 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

물로 차세대 리튬금속전지 750% 수명 연장시켜

리튬금속은 기존 상용 배터리의 성능 한계를 극복할 수 있는 차세대 음극으로 주목받아 왔다. 하지만, 리튬금속 자체 문제로 배터리의 수명을 단축하고 화재 위험을 초래하는 문제를 보여왔다. KAIST 연구진이 물만을 사용해서 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상시키는 세계 최고 수준의 연구에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구진이 아주대 이지영 교수와 협력하여 친환경 공법으로 제조한 중공 나노섬유를 리튬금속보호막으로 사용해, 리튬의 성장을 안정화하고 차세대 ‘리튬금속전지’의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

리튬 금속 표면에 보호막을 적용해 리튬금속과 전해액간의 계면을 인공적으로 조성하는 기존의 보호막 기술은 인체에 유해한 공정과 원가가 높은 재료를 필요로 하며 리튬금속음극의 수명을 높이는 데 한계가 있어왔다.

김일두 교수 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 ‘리튬이온 성장을 물리적·화학적 방법으로 제어할 수 있는 중공 나노섬유 보호막’을 제시했다.

이 보호막은 식물에서 추출한 친환경 고분자인 구아검(Guar gum)*을 주재료로 해, 물 만을 사용한 친환경적인 전기방사 공법**으로 제조됐다.

*구아검: 구아검은 구아콩에서 얻어낸 천연 고분자 화합물로 다량의 단당류로 이루어진 구조를 가지고 있다. 단당류에 있는 산화관능기가 리튬이온과의 반응을 제어한다.

**전기방사 공법: 전기방사는 고분자 용액에 전기장을 가하여 약 수십 나노미터에서 수 마이크로미터 사이의 직경을 가지는 고분자 섬유를 연속생산하는 공정이다.

특히, 나노섬유 보호막을 적용해 전해액과 리튬 이온 간의 가역적인 화학 반응을 효과적으로 제어했다. 또한 섬유 내부의 빈 공간을 활용해서 리튬이온이 금속 표면에 무작위로 쌓이는 것을 억제함으로써 리튬금속 표면과 전해액 사이의 계면 안정화를 동시에 달성했다.

이 보호막을 적용한 리튬금속 음극은 연구 결과, 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상됐으며, 300회의 반복적인 충·방전에도 약 93.3%의 용량을 안정적으로 유지하는 세계 최고 수준의 성능을 달성했다.

연구진은 자연에서 얻어진 이 보호막이 흙에서 약 한 달 내에 완전히 분해됨을 입증해, 보호막의 제조에서 폐기에 이르기까지 전 과정이 친환경적인 특성을 증명했다.

신소재공학과 김일두 교수는 “물리적·화학적 보호막 기능을 모두 활용했기 때문에 더욱 효과적으로 리튬금속과 전해액 간의 가역적인 반응을 유도하고 수지상 결정 성장을 억제해 획기적인 수명 특성을 가진 리튬금속음극을 개발할 수 있었다”고 밝혔다.

이어, “급증하는 배터리 수요로 인해 배터리 제조와 폐기로 인한 환경부하 문제가 심각하게 대두되고 있는 상황에서, 물만을 사용한 친환경적인 제조 방법과 자연 분해되는 특성은 차세대 친환경 배터리의 상용화에 큰 기여를 할 것이다”고 말했다.

이번 연구 결과는 KAIST 신소재공학과 졸업생 이지영 박사(現 아주대학교 화학공학과 교수), 송현섭 박사(現 삼성전자)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)' 11월 21일 36권 47호에 표지논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Overcoming Chemical and Mechanical Instabilities in Lithium Metal Anodes with Sustainable and Eco-Friendly Artificial SEI Layer)

한편 이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL), 산업통상자원부의 알케미스트 사업과 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02

조회수 5147

-

페로브스카이트 태양전지의 한계를 극복하다

전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제점을 가진 기존 페로브스카이트 태양전지가 한국 연구진에 의해 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상하는 혁신기술로 개발되었다. 이는 차세대 태양전지의 상용화 가능성을 크게 높이며, 글로벌 태양전지 시장에서 중요한 기술적 진전에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀과 연세대학교 화학과 김우재 교수 공동 연구팀이 기존 가시광선 영역을 뛰어넘어 근적외선 광 포집을 극대화한 고효율·고안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 가시광선 흡수에 한정된 페로브스카이트 소재를 보완하고, 근적외선까지 흡수 범위를 확장하는 유기 광반도체와의 하이브리드 차세대 소자 구조를 제시하고 고도화했다.

또한, 해당 구조에서 주로 발생하는 전자구조 문제를 밝히고 다이폴 층*을 도입해 이를 획기적으로 해결한 고성능 태양전지 소자를 발표했다.

*다이폴(쌍극자) 층: 소자 내 에너지 준위를 조절해 전하 수송을 원활하게 하고, 계면의 전위차를 형성해 소자 성능을 향상하는 역할을 하는 얇은 물질 층임

기존 납 기반 페로브스카이트 태양전지는 850나노미터(nm) 이하 파장의 가시광선 영역에만 흡수 스펙트럼이 제한돼 전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 유기 벌크 이종접합(BHJ)을 페로브스카이트와 결합한 하이브리드 소자를 설계, 근적외선 영역까지 흡수할 수 있는 태양전지를 구현했다.

특히, 나노미터 이하 다이폴 계면 층을 도입해 페로브스카이트와 유기 벌크 이종접합(BHJ) 간의 에너지 장벽을 완화하고 전하 축적을 억제, 근적외선 기여도를 극대화하고 전류 밀도(JSC)를 4.9 mA/cm²향상하는 데 성공했다.

이번 연구의 핵심 성과는 하이브리드 소자의 전력 변환 효율(PCE)을 기존 20.4%에서 24.0%로 대폭 높인 것이다. 특히, 이번 연구는 기존 연구들과 비교했을 때, 높은 내부 양자 효율(IQE)을 달성하며 근적외선 영역에서 78%에 달하는 성과를 기록했다.

또한, 이 소자는 높은 안정성을 보여, 극한의 습도 조건에서도 800시간 이상의 최대 출력 추적에서 초기 효율의 80% 이상을 유지하는 우수한 결과를 보였다.

이정용 교수는 “이번 연구를 통해 기존 페로브스카이트/유기 하이브리드 태양전지가 직면한 전하 축적 및 에너지 밴드 불일치 문제를 효과적으로 해결하였고 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상시켜 기존 페로브스카이트가 가진 기계적-화학적 안정성 문제를 해결하고 광학적 한계를 뛰어넘을 수 있는 새로운 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이민호 박사과정과 김민석 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스트 머티리얼스(Advanced Materials)' 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Suppressing Hole Accumulation Through Sub-Nanometer Dipole Interfaces in Hybrid Perovskite/Organic Solar Cells for Boosting Near-Infrared Photon Harvesting).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

페로브스카이트 태양전지의 한계를 극복하다

전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제점을 가진 기존 페로브스카이트 태양전지가 한국 연구진에 의해 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상하는 혁신기술로 개발되었다. 이는 차세대 태양전지의 상용화 가능성을 크게 높이며, 글로벌 태양전지 시장에서 중요한 기술적 진전에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀과 연세대학교 화학과 김우재 교수 공동 연구팀이 기존 가시광선 영역을 뛰어넘어 근적외선 광 포집을 극대화한 고효율·고안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 가시광선 흡수에 한정된 페로브스카이트 소재를 보완하고, 근적외선까지 흡수 범위를 확장하는 유기 광반도체와의 하이브리드 차세대 소자 구조를 제시하고 고도화했다.

또한, 해당 구조에서 주로 발생하는 전자구조 문제를 밝히고 다이폴 층*을 도입해 이를 획기적으로 해결한 고성능 태양전지 소자를 발표했다.

*다이폴(쌍극자) 층: 소자 내 에너지 준위를 조절해 전하 수송을 원활하게 하고, 계면의 전위차를 형성해 소자 성능을 향상하는 역할을 하는 얇은 물질 층임

기존 납 기반 페로브스카이트 태양전지는 850나노미터(nm) 이하 파장의 가시광선 영역에만 흡수 스펙트럼이 제한돼 전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 유기 벌크 이종접합(BHJ)을 페로브스카이트와 결합한 하이브리드 소자를 설계, 근적외선 영역까지 흡수할 수 있는 태양전지를 구현했다.

특히, 나노미터 이하 다이폴 계면 층을 도입해 페로브스카이트와 유기 벌크 이종접합(BHJ) 간의 에너지 장벽을 완화하고 전하 축적을 억제, 근적외선 기여도를 극대화하고 전류 밀도(JSC)를 4.9 mA/cm²향상하는 데 성공했다.

이번 연구의 핵심 성과는 하이브리드 소자의 전력 변환 효율(PCE)을 기존 20.4%에서 24.0%로 대폭 높인 것이다. 특히, 이번 연구는 기존 연구들과 비교했을 때, 높은 내부 양자 효율(IQE)을 달성하며 근적외선 영역에서 78%에 달하는 성과를 기록했다.

또한, 이 소자는 높은 안정성을 보여, 극한의 습도 조건에서도 800시간 이상의 최대 출력 추적에서 초기 효율의 80% 이상을 유지하는 우수한 결과를 보였다.

이정용 교수는 “이번 연구를 통해 기존 페로브스카이트/유기 하이브리드 태양전지가 직면한 전하 축적 및 에너지 밴드 불일치 문제를 효과적으로 해결하였고 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상시켜 기존 페로브스카이트가 가진 기계적-화학적 안정성 문제를 해결하고 광학적 한계를 뛰어넘을 수 있는 새로운 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이민호 박사과정과 김민석 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스트 머티리얼스(Advanced Materials)' 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Suppressing Hole Accumulation Through Sub-Nanometer Dipole Interfaces in Hybrid Perovskite/Organic Solar Cells for Boosting Near-Infrared Photon Harvesting).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.31

조회수 7333

-

기존보다 340% 피부 탄력 향상 LED 마스크 개발

피부 노화는 많은 사람들의 관심사로 주름, 처짐, 탄력 저하 등의 문제를 해결하기 위하여 최근 웨어러블 LED 마스크가 주목받고 있다. 우리연구진이 기존 제품 대비 피부 탄력을 340% 향상시키는 LED 마스크 개발에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 3,770개의 마이크로 LED와 광확산층*을 활용하여 피부 노화를 억제할 수 있는 진피 자극 얼굴밀착형 면발광 마이크로 LED 마스크를 개발했다고 29일 밝혔다.

*광확산층: 광원이 방출하는 빛을 고르게 분산시켜 균일한 발광을 유도하는 층

기존 제품은 딱딱한 구조와 점발광 방식*으로 인해 피부에 밀착되지 않고 광손실이 발생하여, 치료용 빛이 진피까지 균일하게 전달되지 못하는 한계가 있다.

*점발광 방식: 점발광이란 점으로 보이는 발광의 형태을 일컫음

이 교수팀은 유연한 기판에 3차원 종이접기 구조를 적용해 얼굴의 굴곡과 돌출된 부위에 밀착할 수 있는 LED 마스크를 개발했다. 이를 통해 1.5mm 깊이의 진피까지 빛을 균일하게 전달할 수 있으며, 진피 내 미토콘드리아를 자극하고 콜라겐과 탄력 섬유의 합성을 촉진했다.

그 결과, 피부 탄력, 주름, 처짐, 모공 등 8가지의 모든 피부 노화 지표에서 탁월한 개선 효과를 확인했다. 특히 33명의 피시험자를 대상으로 한 대학병원 임상시험에서 기존 LED 마스크 대비 진피 층의 피부 탄력이 340% 향상되는 통계학적으로 유의미한 효과를 보였다.

이건재 교수는 "이번에 개발된 얼굴 밀착 면발광 마스크는 저온화상의 부작용 없이 얼굴 진피 전체에 미용 효과를 제공하여, 인류의 삶의 질을 향상시키는 홈케어 노화 치료를 가능하게 할 것”이라고 강조했다.

또한, "교원창업 기업 프로닉스를 통해 11월부터 제품을 본격적으로 판매할 예정이며, 현재 탈모 치료를 위한 면발광 마이크로 LED 제품의 임상 계획도 수립하고 있다.”라고 말했다.

신소재공학과 김민서 석·박사 통합과정, 안재훈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 메터리얼즈(Advanced Materials)에 10월 22일 자로 출판됐다.

(논문명: Clinical Validation of Face-fit Surface-lighting Micro Light-emitting Diode Mask for Skin Anti-aging Treatment)

한편, 이번 연구는 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터(선도연구센터)의 지원을 받아 수행되었다.

기존보다 340% 피부 탄력 향상 LED 마스크 개발

피부 노화는 많은 사람들의 관심사로 주름, 처짐, 탄력 저하 등의 문제를 해결하기 위하여 최근 웨어러블 LED 마스크가 주목받고 있다. 우리연구진이 기존 제품 대비 피부 탄력을 340% 향상시키는 LED 마스크 개발에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 3,770개의 마이크로 LED와 광확산층*을 활용하여 피부 노화를 억제할 수 있는 진피 자극 얼굴밀착형 면발광 마이크로 LED 마스크를 개발했다고 29일 밝혔다.

*광확산층: 광원이 방출하는 빛을 고르게 분산시켜 균일한 발광을 유도하는 층

기존 제품은 딱딱한 구조와 점발광 방식*으로 인해 피부에 밀착되지 않고 광손실이 발생하여, 치료용 빛이 진피까지 균일하게 전달되지 못하는 한계가 있다.

*점발광 방식: 점발광이란 점으로 보이는 발광의 형태을 일컫음

이 교수팀은 유연한 기판에 3차원 종이접기 구조를 적용해 얼굴의 굴곡과 돌출된 부위에 밀착할 수 있는 LED 마스크를 개발했다. 이를 통해 1.5mm 깊이의 진피까지 빛을 균일하게 전달할 수 있으며, 진피 내 미토콘드리아를 자극하고 콜라겐과 탄력 섬유의 합성을 촉진했다.

그 결과, 피부 탄력, 주름, 처짐, 모공 등 8가지의 모든 피부 노화 지표에서 탁월한 개선 효과를 확인했다. 특히 33명의 피시험자를 대상으로 한 대학병원 임상시험에서 기존 LED 마스크 대비 진피 층의 피부 탄력이 340% 향상되는 통계학적으로 유의미한 효과를 보였다.

이건재 교수는 "이번에 개발된 얼굴 밀착 면발광 마스크는 저온화상의 부작용 없이 얼굴 진피 전체에 미용 효과를 제공하여, 인류의 삶의 질을 향상시키는 홈케어 노화 치료를 가능하게 할 것”이라고 강조했다.

또한, "교원창업 기업 프로닉스를 통해 11월부터 제품을 본격적으로 판매할 예정이며, 현재 탈모 치료를 위한 면발광 마이크로 LED 제품의 임상 계획도 수립하고 있다.”라고 말했다.

신소재공학과 김민서 석·박사 통합과정, 안재훈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 메터리얼즈(Advanced Materials)에 10월 22일 자로 출판됐다.

(논문명: Clinical Validation of Face-fit Surface-lighting Micro Light-emitting Diode Mask for Skin Anti-aging Treatment)

한편, 이번 연구는 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터(선도연구센터)의 지원을 받아 수행되었다.

2024.10.29

조회수 6047

-

극한의 환경에서도 적용가능 열전 소재 최초 개발

스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 열 에너지 성능을 유지할 수 있는 열전 소재가 한국 연구진에 의해 개발되었다. 기존 열전 소재 분야의 오랜 난제였던 열전 소재의 성능과 기계적 유연성 간의 딜레마를 획기적으로 해결하였고 상용화 가능성을 입증하기도 했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 국립한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인 ‘비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 열전 섬유’를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

열전 소재는 온도 차이가 있을 때 전압을 발생시켜 열에너지를 전기에너지로 변환하는 소재로, 현재 약 70%의 에너지가 폐열로 사라지는 상황에서 이러한 폐열을 회수해 재활용할 수 있는 지속가능한 에너지 물질로 주목받고 있다.

우리 주변의 열원은 인체, 차량 배기구, 냉각 핀 등 대부분 곡면 형태를 띠고 있다. 세라믹 재료 기반의 무기 열전 소재는 높은 열전 성능을 자랑하지만 깨지기 쉬워 곡선형 제작이 어렵다는 단점이 있다. 반면, 기존 고분자 바인더를 사용한 유연 열전 소재는 다양한 형상의 표면에 적용할 수 있지만 고분자의 낮은 전기전도성과 높은 열 저항으로 인해 성능이 제한적이었다.

기존 유연 열전 소재는 유연성 확보를 위해 고분자 첨가제가 들어가지만, 이는 소자 성능에 심각한 제약을 가져오는 문제가 있었다. 연구팀이 개발한 무기 열전 소재는 첨가제 대신 나노 리본을 꼬아 실 형태의 순도 100% 열전 소재를 제작하는 방식으로 이러한 한계를 극복했다.

무기 나노 리본의 유연성에서 아이디어를 착안한 연구팀은 나노몰드 기반 전자빔 증착 기술을 사용해 나노 리본을 연속적으로 증착한 후 이를 실 형태로 꼬아 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 무기 열전 섬유를 제작했다.

이 무기 열전 섬유는 기존 열전 소재보다 높은 굽힘 강도를 지니며 1,000회 이상의 반복적인 구부림과 인장 테스트에도 전기적 특성 변화가 거의 나타나지 않았다. 연구팀이 만든 열전소자는 온도차를 이용해 전기를 생산하는 소자로 섬유형 열전소자로 옷을 만들면 체온으로부터 전기가 만들어져서 다른 전자제품을 가동시킬 수도 있다.

실제로 구명조끼나 의류에 열전 섬유를 내장해 에너지를 수집하는 시연을 통해 상용화 가능성을 입증했다. 또한 산업 현장에서는 파이프 내부의 뜨거운 유체와 외부의 차가운 공기 사이의 온도 차를 이용해 폐열을 재활용하는 고효율 에너지 수확 시스템을 구축할 가능성도 열었다.

정연식 교수는 "이번 연구에서 개발된 무기 유연 열전 소재는 스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 향후 추가 연구를 통해 상용화될 가능성이 크다”고 말했다. 또한 박인규 교수는 “이 기술은 차세대 에너지 수확 기술의 핵심이 될 것이며, 산업 현장의 폐열 활용부터 개인용 웨어러블 자가발전 기기까지 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.”고 강조했다.

우리 대학 신소재공학과 장한휘 박사과정 학생과 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’9월 17일 字 온라인판에 게재되었으며, 연구의 우수성을 인정받아 후면표지(Back cover)논문으로 선정되었다. (논문명: Flexible All-Inorganic Thermoelectric Yarns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 한국연구재단 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업, 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 산업통상자원부와 한국산업기술평가원(KEIT)의 지원 아래 수행됐다.

극한의 환경에서도 적용가능 열전 소재 최초 개발

스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 열 에너지 성능을 유지할 수 있는 열전 소재가 한국 연구진에 의해 개발되었다. 기존 열전 소재 분야의 오랜 난제였던 열전 소재의 성능과 기계적 유연성 간의 딜레마를 획기적으로 해결하였고 상용화 가능성을 입증하기도 했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 국립한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인 ‘비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 열전 섬유’를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

열전 소재는 온도 차이가 있을 때 전압을 발생시켜 열에너지를 전기에너지로 변환하는 소재로, 현재 약 70%의 에너지가 폐열로 사라지는 상황에서 이러한 폐열을 회수해 재활용할 수 있는 지속가능한 에너지 물질로 주목받고 있다.

우리 주변의 열원은 인체, 차량 배기구, 냉각 핀 등 대부분 곡면 형태를 띠고 있다. 세라믹 재료 기반의 무기 열전 소재는 높은 열전 성능을 자랑하지만 깨지기 쉬워 곡선형 제작이 어렵다는 단점이 있다. 반면, 기존 고분자 바인더를 사용한 유연 열전 소재는 다양한 형상의 표면에 적용할 수 있지만 고분자의 낮은 전기전도성과 높은 열 저항으로 인해 성능이 제한적이었다.

기존 유연 열전 소재는 유연성 확보를 위해 고분자 첨가제가 들어가지만, 이는 소자 성능에 심각한 제약을 가져오는 문제가 있었다. 연구팀이 개발한 무기 열전 소재는 첨가제 대신 나노 리본을 꼬아 실 형태의 순도 100% 열전 소재를 제작하는 방식으로 이러한 한계를 극복했다.

무기 나노 리본의 유연성에서 아이디어를 착안한 연구팀은 나노몰드 기반 전자빔 증착 기술을 사용해 나노 리본을 연속적으로 증착한 후 이를 실 형태로 꼬아 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 무기 열전 섬유를 제작했다.

이 무기 열전 섬유는 기존 열전 소재보다 높은 굽힘 강도를 지니며 1,000회 이상의 반복적인 구부림과 인장 테스트에도 전기적 특성 변화가 거의 나타나지 않았다. 연구팀이 만든 열전소자는 온도차를 이용해 전기를 생산하는 소자로 섬유형 열전소자로 옷을 만들면 체온으로부터 전기가 만들어져서 다른 전자제품을 가동시킬 수도 있다.

실제로 구명조끼나 의류에 열전 섬유를 내장해 에너지를 수집하는 시연을 통해 상용화 가능성을 입증했다. 또한 산업 현장에서는 파이프 내부의 뜨거운 유체와 외부의 차가운 공기 사이의 온도 차를 이용해 폐열을 재활용하는 고효율 에너지 수확 시스템을 구축할 가능성도 열었다.

정연식 교수는 "이번 연구에서 개발된 무기 유연 열전 소재는 스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 향후 추가 연구를 통해 상용화될 가능성이 크다”고 말했다. 또한 박인규 교수는 “이 기술은 차세대 에너지 수확 기술의 핵심이 될 것이며, 산업 현장의 폐열 활용부터 개인용 웨어러블 자가발전 기기까지 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.”고 강조했다.

우리 대학 신소재공학과 장한휘 박사과정 학생과 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’9월 17일 字 온라인판에 게재되었으며, 연구의 우수성을 인정받아 후면표지(Back cover)논문으로 선정되었다. (논문명: Flexible All-Inorganic Thermoelectric Yarns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 한국연구재단 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업, 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 산업통상자원부와 한국산업기술평가원(KEIT)의 지원 아래 수행됐다.

2024.10.21

조회수 5923

-

빛의 방향에 따라 두 얼굴 야누스같은 메타표면 개발

메타표면 기술은 기존 기술에 비해 얇고 가벼우며, 나노미터 크기의 인공 구조물을 통해 빛을 정밀하게 제어할 수 있는 광학기술이다. 우리 연구진이 기존 메타표면 기술의 한계를 극복하고 빛의 비대칭 전송을 완벽하게 제어할 수 있는 야누스 메타표면 설계에 성공했다. 이 기술을 응용하여 특정 조건에서만 정보가 해독되어 보안성을 획기적으로 강화하는 방안도 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 비대칭 전송을 완벽하게 제어할 수 있는‘야누스 메타표면(Janus Metasurface)’을 개발했다고 15일 밝혔다.

방향에 따라 달리 반응하는 비대칭 성질은 과학과 공학의 다양한 분야에서 중요한 역할을 한다. 연구팀이 개발한 ‘야누스 메타표면'은 양방향에서 서로 다른 기능을 수행할 수 있는 광학 시스템을 구현한다.

마치 로마 신화의 두 얼굴을 가진 야누스처럼, 이 메타표면은 빛이 입사되는 방향에 따라 투과광이 전혀 다른 광학적 반응을 보이며, 하나의 장치로 두 개의 독립적인 광학 시스템(예: 한쪽 방향에서는 확대 렌즈, 다른 방향에서는 편광 카메라로 작동하는 하나의 메타표면)을 운영하는 것과 같은 효과를 발휘한다. 즉, 이 기술을 이용하면 빛의 방향에 따라 서로 다른 두 개의 광학계(e.g. 렌즈와 홀로그램)를 운영하는 효과를 얻을 수 있다.

이는 기존 메타표면 기술에서 해결되지 못한 난제였다. 기존 메타표면 기술은 빛의 세 가지 특성인 세기, 위상, 편광을 입사 방향에 따라 선택적으로 조절하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 수학적, 물리적 원리를 바탕으로 이러한 문제를 해결할 방법을 제시했고, 특히 양방향에서 서로 다른 벡터 홀로그램을 실험적으로 구현하는 데 성공했다. 이를 통해 완전한 비대칭 투과 광 제어 기술을 선보였다.

연구팀은 또한 이번 메타표면 기술을 기반으로 새로운 광학 암호화 기술을 개발했다. 야누스 메타표면을 통해 입사 방향과 편광 상태에 따라 서로 다른 이미지를 생성하는 벡터 홀로그램을 구현해, 특정 조건에서만 정보가 해독되는 보안성을 획기적으로 강화한 광학 암호화 시스템을 선보였다.

이 기술은 차세대 보안 솔루션으로서, 양자 통신, 보안 데이터 전송 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대된다.

특히, 메타표면의 초박형 구조는 기존 광학 소자의 부피와 무게를 획기적으로 줄일 수 있어, 차세대 디바이스의 소형화 및 경량화에 크게 기여할 것으로 보인다.

신소재공학과 신종화 교수는 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 비대칭 투과 제어가 가능하게 됐고, 이를 바탕으로 다양한 응용 광학 소자의 개발 가능성이 열렸다”며, "메타표면 기술의 잠재력을 최대한 활용해 기존 한계를 뛰어넘는 고도화된 광학 암호화 외에도 증강현실(AR), 홀로그램 디스플레이, 그리고 자율주행 차의 LiDAR(라이다) 시스템 등 다양한 분야에 응용되도록 광학 소자들을 지속적으로 개발할 계획”이라고 말했다.

신소재공학과 김현희 박사과정생과 정준교 박사가 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’에 온라인 공개되었으며 10월 31일 자로 발행될 예정이다. (논문명: Bidirectional Vectorial Holography Using Bi-Layer Metasurfaces and Its Application to Optical Encryption)

한편 이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

빛의 방향에 따라 두 얼굴 야누스같은 메타표면 개발

메타표면 기술은 기존 기술에 비해 얇고 가벼우며, 나노미터 크기의 인공 구조물을 통해 빛을 정밀하게 제어할 수 있는 광학기술이다. 우리 연구진이 기존 메타표면 기술의 한계를 극복하고 빛의 비대칭 전송을 완벽하게 제어할 수 있는 야누스 메타표면 설계에 성공했다. 이 기술을 응용하여 특정 조건에서만 정보가 해독되어 보안성을 획기적으로 강화하는 방안도 제시했다.

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀이 빛의 비대칭 전송을 완벽하게 제어할 수 있는‘야누스 메타표면(Janus Metasurface)’을 개발했다고 15일 밝혔다.

방향에 따라 달리 반응하는 비대칭 성질은 과학과 공학의 다양한 분야에서 중요한 역할을 한다. 연구팀이 개발한 ‘야누스 메타표면'은 양방향에서 서로 다른 기능을 수행할 수 있는 광학 시스템을 구현한다.

마치 로마 신화의 두 얼굴을 가진 야누스처럼, 이 메타표면은 빛이 입사되는 방향에 따라 투과광이 전혀 다른 광학적 반응을 보이며, 하나의 장치로 두 개의 독립적인 광학 시스템(예: 한쪽 방향에서는 확대 렌즈, 다른 방향에서는 편광 카메라로 작동하는 하나의 메타표면)을 운영하는 것과 같은 효과를 발휘한다. 즉, 이 기술을 이용하면 빛의 방향에 따라 서로 다른 두 개의 광학계(e.g. 렌즈와 홀로그램)를 운영하는 효과를 얻을 수 있다.

이는 기존 메타표면 기술에서 해결되지 못한 난제였다. 기존 메타표면 기술은 빛의 세 가지 특성인 세기, 위상, 편광을 입사 방향에 따라 선택적으로 조절하는 데 한계가 있었다.

연구팀은 수학적, 물리적 원리를 바탕으로 이러한 문제를 해결할 방법을 제시했고, 특히 양방향에서 서로 다른 벡터 홀로그램을 실험적으로 구현하는 데 성공했다. 이를 통해 완전한 비대칭 투과 광 제어 기술을 선보였다.

연구팀은 또한 이번 메타표면 기술을 기반으로 새로운 광학 암호화 기술을 개발했다. 야누스 메타표면을 통해 입사 방향과 편광 상태에 따라 서로 다른 이미지를 생성하는 벡터 홀로그램을 구현해, 특정 조건에서만 정보가 해독되는 보안성을 획기적으로 강화한 광학 암호화 시스템을 선보였다.

이 기술은 차세대 보안 솔루션으로서, 양자 통신, 보안 데이터 전송 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대된다.

특히, 메타표면의 초박형 구조는 기존 광학 소자의 부피와 무게를 획기적으로 줄일 수 있어, 차세대 디바이스의 소형화 및 경량화에 크게 기여할 것으로 보인다.

신소재공학과 신종화 교수는 "이번 연구를 통해 광학 분야의 오랜 난제였던 빛의 세기, 위상, 편광의 완전한 비대칭 투과 제어가 가능하게 됐고, 이를 바탕으로 다양한 응용 광학 소자의 개발 가능성이 열렸다”며, "메타표면 기술의 잠재력을 최대한 활용해 기존 한계를 뛰어넘는 고도화된 광학 암호화 외에도 증강현실(AR), 홀로그램 디스플레이, 그리고 자율주행 차의 LiDAR(라이다) 시스템 등 다양한 분야에 응용되도록 광학 소자들을 지속적으로 개발할 계획”이라고 말했다.

신소재공학과 김현희 박사과정생과 정준교 박사가 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’에 온라인 공개되었으며 10월 31일 자로 발행될 예정이다. (논문명: Bidirectional Vectorial Holography Using Bi-Layer Metasurfaces and Its Application to Optical Encryption)

한편 이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발사업, 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.15

조회수 5823

-

신개념 제노-프리 줄기세포 배양 플랫폼 개발

세포치료제로 이용하는 줄기세포 배양은 그동안 동물 병원체의 전파 위험이 있고, 생산공정 간 변동성이 큰 동물 유래 물질에 크게 의존해 왔다. 한국 연구진이 동물 유래 성분을 완전히 배제한 신개념 줄기세포 배양 플랫폼을 개발하고 특히 인간 유도만능줄기세포(hiPSC)의 장기 배양이 가능함을 세계 최초로 입증하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성) 줄기세포융합연구센터 손미영 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 화학적으로 합성된 동물 유래 물질을 완전히 배제한 (xeno-free, 이하 제노-프리) 인간 전분화능 줄기세포 배양 플랫폼을 개발했다고 31일 밝혔다.

인간 배아줄기세포(hESC)와 인간 유도만능줄기세포(hiPSC)의 배양은 마우스 섬유아세포와 매트리젤과 같은 동물 유래 성분에 크게 의존함에 따라 줄기세포 기반 치료법의 임상적 적용에서 법적, 윤리적 문제를 야기하며 줄기세포 치료제의 안전성과 효율성을 크게 제한했다.

연구팀은 이런 문제 해결을 위해 합성 고분자 스크리닝/최적화를 진행한 후 배양 기판에 코팅해 인간 전분화능 줄기세포에 장기적으로 안정적인 부착 기반을 제공할 수 있는 줄기세포 배양 플랫폼을 개발했다.

개발된 플랫폼에서 장기 배양 이후 줄기세포 성능 검증하기 위해, 해당 플랫폼에서 장기 배양된 인간 배아줄기세포와 인간 유도만능줄기세포의 성능을 확인한 결과, 기존의 표준 줄기세포 배양 코팅제인 매트리젤과 비교해 성능 손실 없이 안정적으로 배양됨을 입증했다. 이는 세계 최초로 인간 유도만능줄기세포를 동물 유래물질 배제 환경(제노-프리)에서 10회 이상 장기 계대 배양할 수 있음을 입증한 사례다.

특히 이번 연구에서 사용된 개발된 플랫폼은 매트리젤에서 배양한 세포와 비교해 세포의 분화, 자가 재생 및 줄기세포 특성 유지에 관여하는 핵심 단백질들의 발현이 변화 없이 유지됨을 확인했으며, 이는 줄기세포 치료제의 안정성과 일관성을 높이는 중요한 진전으로 평가된다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 “이번 연구는 기존 줄기세포 배양 방식에서 벗어나 동물 유래 성분을 완전히 배제한 새로운 제노-프리 배양 플랫폼을 개발한 것으로, 특히 인간 유도만능줄기세포(hiPSC)의 장기 배양이 가능함을 세계 최초로 입증했다. 이번 연구는 줄기세포 치료제 상용화를 위한 원천 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대되며 향후 개발된 플랫폼의 상용화 및 대규모 생산 가능하도록 후속 연구를 진행할 예정이다 ”라고 말했다.

이번 연구 결과는 조영학 박사(한국과학기술연구원), 이하나 박사(한국생명공학연구원), 정원지 학생(KAIST)이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드벤스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 7월 17일 자 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Long-Term Culture of Human Pluripotent Stem Cells in Xeno-Free Condition Using Functional Polymer Films)

한편, 이번 연구는 산업부 바이오산업핵심기술개발사업, 한국연구재단, 과기부 Korea Bio Grand Challenge 사업, 범부처 재생의료기술개발사업, 한국생명공학연구원 주요 사업의 지원을 받아 수행됐다.

신개념 제노-프리 줄기세포 배양 플랫폼 개발

세포치료제로 이용하는 줄기세포 배양은 그동안 동물 병원체의 전파 위험이 있고, 생산공정 간 변동성이 큰 동물 유래 물질에 크게 의존해 왔다. 한국 연구진이 동물 유래 성분을 완전히 배제한 신개념 줄기세포 배양 플랫폼을 개발하고 특히 인간 유도만능줄기세포(hiPSC)의 장기 배양이 가능함을 세계 최초로 입증하여 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성) 줄기세포융합연구센터 손미영 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 화학적으로 합성된 동물 유래 물질을 완전히 배제한 (xeno-free, 이하 제노-프리) 인간 전분화능 줄기세포 배양 플랫폼을 개발했다고 31일 밝혔다.

인간 배아줄기세포(hESC)와 인간 유도만능줄기세포(hiPSC)의 배양은 마우스 섬유아세포와 매트리젤과 같은 동물 유래 성분에 크게 의존함에 따라 줄기세포 기반 치료법의 임상적 적용에서 법적, 윤리적 문제를 야기하며 줄기세포 치료제의 안전성과 효율성을 크게 제한했다.

연구팀은 이런 문제 해결을 위해 합성 고분자 스크리닝/최적화를 진행한 후 배양 기판에 코팅해 인간 전분화능 줄기세포에 장기적으로 안정적인 부착 기반을 제공할 수 있는 줄기세포 배양 플랫폼을 개발했다.

개발된 플랫폼에서 장기 배양 이후 줄기세포 성능 검증하기 위해, 해당 플랫폼에서 장기 배양된 인간 배아줄기세포와 인간 유도만능줄기세포의 성능을 확인한 결과, 기존의 표준 줄기세포 배양 코팅제인 매트리젤과 비교해 성능 손실 없이 안정적으로 배양됨을 입증했다. 이는 세계 최초로 인간 유도만능줄기세포를 동물 유래물질 배제 환경(제노-프리)에서 10회 이상 장기 계대 배양할 수 있음을 입증한 사례다.

특히 이번 연구에서 사용된 개발된 플랫폼은 매트리젤에서 배양한 세포와 비교해 세포의 분화, 자가 재생 및 줄기세포 특성 유지에 관여하는 핵심 단백질들의 발현이 변화 없이 유지됨을 확인했으며, 이는 줄기세포 치료제의 안정성과 일관성을 높이는 중요한 진전으로 평가된다.

생명화학공학과 임성갑 교수는 “이번 연구는 기존 줄기세포 배양 방식에서 벗어나 동물 유래 성분을 완전히 배제한 새로운 제노-프리 배양 플랫폼을 개발한 것으로, 특히 인간 유도만능줄기세포(hiPSC)의 장기 배양이 가능함을 세계 최초로 입증했다. 이번 연구는 줄기세포 치료제 상용화를 위한 원천 기술로 활용될 수 있을 것으로 기대되며 향후 개발된 플랫폼의 상용화 및 대규모 생산 가능하도록 후속 연구를 진행할 예정이다 ”라고 말했다.

이번 연구 결과는 조영학 박사(한국과학기술연구원), 이하나 박사(한국생명공학연구원), 정원지 학생(KAIST)이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드벤스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 7월 17일 자 온라인 판에 게재됐다. (논문명: Long-Term Culture of Human Pluripotent Stem Cells in Xeno-Free Condition Using Functional Polymer Films)

한편, 이번 연구는 산업부 바이오산업핵심기술개발사업, 한국연구재단, 과기부 Korea Bio Grand Challenge 사업, 범부처 재생의료기술개발사업, 한국생명공학연구원 주요 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.31

조회수 6684

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17 조회수 6174

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17 조회수 6174 KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.26 조회수 4466

KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.26 조회수 4466 초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18 조회수 4140

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18 조회수 4140 폴리페놀 코팅 기술로 탈모 예방 가능성 입증

탈모는 전 세계적으로 수억 명이 겪고 있는 문제로 심리적·사회적 영향을 크게 미치고 있다. KAIST 연구진이 천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산이 탈모 예방에 기여할 가능성에 주목하고 연구를 통해 탄닌산이 단순한 코팅제가 아니라, 탈모를 완화시키는 ‘접착 중재자(adhesion mediator)’ 역할을 한다는 점을 밝혀냈다.

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 탄닌산 기반 코팅 기술을 활용해 탈모 완화 기능성 성분을 서서히 방출하는 새로운 탈모 예방 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

탈모에는 안드로겐 탈모증(androgenetic alopecia, AGA) 및 휴지기 탈모(telogen effluvium, TE)가 있는데 유전적, 호르몬적, 환경적 요인이 복합적으로 작용하며, 현재까지도 효과적이면서 부작용이 적은 치료법이 부족한 실정이다.

대표적인 탈모 치료제인 미녹시딜(minoxidil)과 피나스테라이드(finasteride) 는 일정 효과를 보이지만, 장기적인 사용이 필요하고, 체질에 따라 효능이 다르게 나타날 뿐만 아니라 일부 사용자는 부작용을 경험하기도 한다.

이해신 교수 연구팀은 탄닌산이 모발의 주요 단백질인 케라틴과 강하게 결합해 모발 표면에 지속적으로 부착될 수 있음을 입증했으며, 이를 활용해 특정 기능성 성분을 제어된 방식으로 방출할 수 있음을 확인했다.

특히 연구팀은 살리실산(salicylic acid, SCA), 니아신아마이드(niacinamide, N), 덱스판테놀(dexpanthenol, DAL) 등 탈모 완화 기능성 성분을 포함한 조합을 개발하고, 이를 ‘스캔달(SCANDAL)’이라 명명했다. 연구 결과, 탄닌산과 결합된 스캔달 복합체는 수분과 접촉하면 점진적으로 방출되며, 모발 표면을 따라 모낭으로 전달되는 것으로 나타났다.

굿모나의원(원장: 이건민) 연구팀은 탄닌산/스캔달 복합체가 포함된 샴푸를 12명의 탈모 환자에게 7일간 적용한 결과, 임상자 모두에게 유의미한 탈모 감소 효과가 관찰됐다. 실험 결과, 평균적으로 56.2%의 모발 탈락 감소 효과가 나타났으며, 최대 90.2%까지 탈모가 감소하는 사례도 확인됐다.

이는 탄닌산이 모발 표면에서 스캔달 성분을 안정적으로 유지하고, 서서히 방출되면서 모낭까지 전달되는 방식이 탈모 완화에 효과적일 수 있음을 시사한다.

이해신 교수는 “천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산은 강력한 항산화 효과를 가지며, 단백질과 강하게 결합하는 특성이 있어 생체 접착제(bioadhesive) 역할을 할 수 있다는 것을 입증하는데 성공했다.”고 말했다.

이어 이 교수는 “기존 연구에서도 피부 및 단백질 코팅 소재로 활용된 사례가 있지만, 이번 연구는 모발과의 결합 및 탈모 완화 성분 전달을 위한 최초 사례로 교원창업기업 폴리페놀팩토리(주)를 통해 제품화한 ‘그래비티 (Grabity)’샴푸에 적용하였다. 앞으로도 끊어지는 얇은 헤어의 강도를 획기적으로 늘리는 샴푸, 곱슬머리를 펴 주는 제품 등 더 다양한 연구 결과에 따른 제품화를 위해 노력하고 있다”고 강조했다.

화학과 김은우 박사과정이 제1 저자로, 이해신 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼 인터페이스Advanced Materials Interfaces’ 1월 6일 온라인판에 게재됐다. (논문명: Leveraging Multifaceted Polyphenol Interactions: An Approach for Hair Loss Mitigation) DOI: 10.1002/admi.202400851

한편 이번 연구는 KAIST 교원 창업 기업인 폴리페놀팩토리(주)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.06 조회수 7547

폴리페놀 코팅 기술로 탈모 예방 가능성 입증

탈모는 전 세계적으로 수억 명이 겪고 있는 문제로 심리적·사회적 영향을 크게 미치고 있다. KAIST 연구진이 천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산이 탈모 예방에 기여할 가능성에 주목하고 연구를 통해 탄닌산이 단순한 코팅제가 아니라, 탈모를 완화시키는 ‘접착 중재자(adhesion mediator)’ 역할을 한다는 점을 밝혀냈다.

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 탄닌산 기반 코팅 기술을 활용해 탈모 완화 기능성 성분을 서서히 방출하는 새로운 탈모 예방 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

탈모에는 안드로겐 탈모증(androgenetic alopecia, AGA) 및 휴지기 탈모(telogen effluvium, TE)가 있는데 유전적, 호르몬적, 환경적 요인이 복합적으로 작용하며, 현재까지도 효과적이면서 부작용이 적은 치료법이 부족한 실정이다.

대표적인 탈모 치료제인 미녹시딜(minoxidil)과 피나스테라이드(finasteride) 는 일정 효과를 보이지만, 장기적인 사용이 필요하고, 체질에 따라 효능이 다르게 나타날 뿐만 아니라 일부 사용자는 부작용을 경험하기도 한다.

이해신 교수 연구팀은 탄닌산이 모발의 주요 단백질인 케라틴과 강하게 결합해 모발 표면에 지속적으로 부착될 수 있음을 입증했으며, 이를 활용해 특정 기능성 성분을 제어된 방식으로 방출할 수 있음을 확인했다.

특히 연구팀은 살리실산(salicylic acid, SCA), 니아신아마이드(niacinamide, N), 덱스판테놀(dexpanthenol, DAL) 등 탈모 완화 기능성 성분을 포함한 조합을 개발하고, 이를 ‘스캔달(SCANDAL)’이라 명명했다. 연구 결과, 탄닌산과 결합된 스캔달 복합체는 수분과 접촉하면 점진적으로 방출되며, 모발 표면을 따라 모낭으로 전달되는 것으로 나타났다.

굿모나의원(원장: 이건민) 연구팀은 탄닌산/스캔달 복합체가 포함된 샴푸를 12명의 탈모 환자에게 7일간 적용한 결과, 임상자 모두에게 유의미한 탈모 감소 효과가 관찰됐다. 실험 결과, 평균적으로 56.2%의 모발 탈락 감소 효과가 나타났으며, 최대 90.2%까지 탈모가 감소하는 사례도 확인됐다.

이는 탄닌산이 모발 표면에서 스캔달 성분을 안정적으로 유지하고, 서서히 방출되면서 모낭까지 전달되는 방식이 탈모 완화에 효과적일 수 있음을 시사한다.

이해신 교수는 “천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산은 강력한 항산화 효과를 가지며, 단백질과 강하게 결합하는 특성이 있어 생체 접착제(bioadhesive) 역할을 할 수 있다는 것을 입증하는데 성공했다.”고 말했다.

이어 이 교수는 “기존 연구에서도 피부 및 단백질 코팅 소재로 활용된 사례가 있지만, 이번 연구는 모발과의 결합 및 탈모 완화 성분 전달을 위한 최초 사례로 교원창업기업 폴리페놀팩토리(주)를 통해 제품화한 ‘그래비티 (Grabity)’샴푸에 적용하였다. 앞으로도 끊어지는 얇은 헤어의 강도를 획기적으로 늘리는 샴푸, 곱슬머리를 펴 주는 제품 등 더 다양한 연구 결과에 따른 제품화를 위해 노력하고 있다”고 강조했다.

화학과 김은우 박사과정이 제1 저자로, 이해신 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼 인터페이스Advanced Materials Interfaces’ 1월 6일 온라인판에 게재됐다. (논문명: Leveraging Multifaceted Polyphenol Interactions: An Approach for Hair Loss Mitigation) DOI: 10.1002/admi.202400851

한편 이번 연구는 KAIST 교원 창업 기업인 폴리페놀팩토리(주)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.06 조회수 7547 뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.14 조회수 5221

뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.14 조회수 5221 62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.12.04 조회수 5537

62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.12.04 조회수 5537 물로 차세대 리튬금속전지 750% 수명 연장시켜

리튬금속은 기존 상용 배터리의 성능 한계를 극복할 수 있는 차세대 음극으로 주목받아 왔다. 하지만, 리튬금속 자체 문제로 배터리의 수명을 단축하고 화재 위험을 초래하는 문제를 보여왔다. KAIST 연구진이 물만을 사용해서 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상시키는 세계 최고 수준의 연구에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구진이 아주대 이지영 교수와 협력하여 친환경 공법으로 제조한 중공 나노섬유를 리튬금속보호막으로 사용해, 리튬의 성장을 안정화하고 차세대 ‘리튬금속전지’의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

리튬 금속 표면에 보호막을 적용해 리튬금속과 전해액간의 계면을 인공적으로 조성하는 기존의 보호막 기술은 인체에 유해한 공정과 원가가 높은 재료를 필요로 하며 리튬금속음극의 수명을 높이는 데 한계가 있어왔다.

김일두 교수 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 ‘리튬이온 성장을 물리적·화학적 방법으로 제어할 수 있는 중공 나노섬유 보호막’을 제시했다.

이 보호막은 식물에서 추출한 친환경 고분자인 구아검(Guar gum)*을 주재료로 해, 물 만을 사용한 친환경적인 전기방사 공법**으로 제조됐다.

*구아검: 구아검은 구아콩에서 얻어낸 천연 고분자 화합물로 다량의 단당류로 이루어진 구조를 가지고 있다. 단당류에 있는 산화관능기가 리튬이온과의 반응을 제어한다.

**전기방사 공법: 전기방사는 고분자 용액에 전기장을 가하여 약 수십 나노미터에서 수 마이크로미터 사이의 직경을 가지는 고분자 섬유를 연속생산하는 공정이다.

특히, 나노섬유 보호막을 적용해 전해액과 리튬 이온 간의 가역적인 화학 반응을 효과적으로 제어했다. 또한 섬유 내부의 빈 공간을 활용해서 리튬이온이 금속 표면에 무작위로 쌓이는 것을 억제함으로써 리튬금속 표면과 전해액 사이의 계면 안정화를 동시에 달성했다.

이 보호막을 적용한 리튬금속 음극은 연구 결과, 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상됐으며, 300회의 반복적인 충·방전에도 약 93.3%의 용량을 안정적으로 유지하는 세계 최고 수준의 성능을 달성했다.

연구진은 자연에서 얻어진 이 보호막이 흙에서 약 한 달 내에 완전히 분해됨을 입증해, 보호막의 제조에서 폐기에 이르기까지 전 과정이 친환경적인 특성을 증명했다.

신소재공학과 김일두 교수는 “물리적·화학적 보호막 기능을 모두 활용했기 때문에 더욱 효과적으로 리튬금속과 전해액 간의 가역적인 반응을 유도하고 수지상 결정 성장을 억제해 획기적인 수명 특성을 가진 리튬금속음극을 개발할 수 있었다”고 밝혔다.

이어, “급증하는 배터리 수요로 인해 배터리 제조와 폐기로 인한 환경부하 문제가 심각하게 대두되고 있는 상황에서, 물만을 사용한 친환경적인 제조 방법과 자연 분해되는 특성은 차세대 친환경 배터리의 상용화에 큰 기여를 할 것이다”고 말했다.

이번 연구 결과는 KAIST 신소재공학과 졸업생 이지영 박사(現 아주대학교 화학공학과 교수), 송현섭 박사(現 삼성전자)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)' 11월 21일 36권 47호에 표지논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Overcoming Chemical and Mechanical Instabilities in Lithium Metal Anodes with Sustainable and Eco-Friendly Artificial SEI Layer)

한편 이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL), 산업통상자원부의 알케미스트 사업과 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 5147

물로 차세대 리튬금속전지 750% 수명 연장시켜

리튬금속은 기존 상용 배터리의 성능 한계를 극복할 수 있는 차세대 음극으로 주목받아 왔다. 하지만, 리튬금속 자체 문제로 배터리의 수명을 단축하고 화재 위험을 초래하는 문제를 보여왔다. KAIST 연구진이 물만을 사용해서 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상시키는 세계 최고 수준의 연구에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구진이 아주대 이지영 교수와 협력하여 친환경 공법으로 제조한 중공 나노섬유를 리튬금속보호막으로 사용해, 리튬의 성장을 안정화하고 차세대 ‘리튬금속전지’의 수명을 획기적으로 늘리는 데 성공했다고 2일 밝혔다.

리튬 금속 표면에 보호막을 적용해 리튬금속과 전해액간의 계면을 인공적으로 조성하는 기존의 보호막 기술은 인체에 유해한 공정과 원가가 높은 재료를 필요로 하며 리튬금속음극의 수명을 높이는 데 한계가 있어왔다.

김일두 교수 연구진은 이 문제를 해결하기 위해 ‘리튬이온 성장을 물리적·화학적 방법으로 제어할 수 있는 중공 나노섬유 보호막’을 제시했다.

이 보호막은 식물에서 추출한 친환경 고분자인 구아검(Guar gum)*을 주재료로 해, 물 만을 사용한 친환경적인 전기방사 공법**으로 제조됐다.

*구아검: 구아검은 구아콩에서 얻어낸 천연 고분자 화합물로 다량의 단당류로 이루어진 구조를 가지고 있다. 단당류에 있는 산화관능기가 리튬이온과의 반응을 제어한다.

**전기방사 공법: 전기방사는 고분자 용액에 전기장을 가하여 약 수십 나노미터에서 수 마이크로미터 사이의 직경을 가지는 고분자 섬유를 연속생산하는 공정이다.

특히, 나노섬유 보호막을 적용해 전해액과 리튬 이온 간의 가역적인 화학 반응을 효과적으로 제어했다. 또한 섬유 내부의 빈 공간을 활용해서 리튬이온이 금속 표면에 무작위로 쌓이는 것을 억제함으로써 리튬금속 표면과 전해액 사이의 계면 안정화를 동시에 달성했다.

이 보호막을 적용한 리튬금속 음극은 연구 결과, 기존 리튬금속 음극보다 수명이 약 750% 향상됐으며, 300회의 반복적인 충·방전에도 약 93.3%의 용량을 안정적으로 유지하는 세계 최고 수준의 성능을 달성했다.

연구진은 자연에서 얻어진 이 보호막이 흙에서 약 한 달 내에 완전히 분해됨을 입증해, 보호막의 제조에서 폐기에 이르기까지 전 과정이 친환경적인 특성을 증명했다.

신소재공학과 김일두 교수는 “물리적·화학적 보호막 기능을 모두 활용했기 때문에 더욱 효과적으로 리튬금속과 전해액 간의 가역적인 반응을 유도하고 수지상 결정 성장을 억제해 획기적인 수명 특성을 가진 리튬금속음극을 개발할 수 있었다”고 밝혔다.

이어, “급증하는 배터리 수요로 인해 배터리 제조와 폐기로 인한 환경부하 문제가 심각하게 대두되고 있는 상황에서, 물만을 사용한 친환경적인 제조 방법과 자연 분해되는 특성은 차세대 친환경 배터리의 상용화에 큰 기여를 할 것이다”고 말했다.

이번 연구 결과는 KAIST 신소재공학과 졸업생 이지영 박사(現 아주대학교 화학공학과 교수), 송현섭 박사(現 삼성전자)가 공동 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)' 11월 21일 36권 47호에 표지논문(Front Cover)으로 선정됐다. (논문명 : Overcoming Chemical and Mechanical Instabilities in Lithium Metal Anodes with Sustainable and Eco-Friendly Artificial SEI Layer)

한편 이번 연구는 KAIST-LG에너지솔루션 프론티어 리서치 랩 (Frontier Research Lab, FRL), 산업통상자원부의 알케미스트 사업과 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.02 조회수 5147 페로브스카이트 태양전지의 한계를 극복하다

전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제점을 가진 기존 페로브스카이트 태양전지가 한국 연구진에 의해 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상하는 혁신기술로 개발되었다. 이는 차세대 태양전지의 상용화 가능성을 크게 높이며, 글로벌 태양전지 시장에서 중요한 기술적 진전에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀과 연세대학교 화학과 김우재 교수 공동 연구팀이 기존 가시광선 영역을 뛰어넘어 근적외선 광 포집을 극대화한 고효율·고안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 가시광선 흡수에 한정된 페로브스카이트 소재를 보완하고, 근적외선까지 흡수 범위를 확장하는 유기 광반도체와의 하이브리드 차세대 소자 구조를 제시하고 고도화했다.

또한, 해당 구조에서 주로 발생하는 전자구조 문제를 밝히고 다이폴 층*을 도입해 이를 획기적으로 해결한 고성능 태양전지 소자를 발표했다.

*다이폴(쌍극자) 층: 소자 내 에너지 준위를 조절해 전하 수송을 원활하게 하고, 계면의 전위차를 형성해 소자 성능을 향상하는 역할을 하는 얇은 물질 층임

기존 납 기반 페로브스카이트 태양전지는 850나노미터(nm) 이하 파장의 가시광선 영역에만 흡수 스펙트럼이 제한돼 전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 유기 벌크 이종접합(BHJ)을 페로브스카이트와 결합한 하이브리드 소자를 설계, 근적외선 영역까지 흡수할 수 있는 태양전지를 구현했다.

특히, 나노미터 이하 다이폴 계면 층을 도입해 페로브스카이트와 유기 벌크 이종접합(BHJ) 간의 에너지 장벽을 완화하고 전하 축적을 억제, 근적외선 기여도를 극대화하고 전류 밀도(JSC)를 4.9 mA/cm²향상하는 데 성공했다.

이번 연구의 핵심 성과는 하이브리드 소자의 전력 변환 효율(PCE)을 기존 20.4%에서 24.0%로 대폭 높인 것이다. 특히, 이번 연구는 기존 연구들과 비교했을 때, 높은 내부 양자 효율(IQE)을 달성하며 근적외선 영역에서 78%에 달하는 성과를 기록했다.

또한, 이 소자는 높은 안정성을 보여, 극한의 습도 조건에서도 800시간 이상의 최대 출력 추적에서 초기 효율의 80% 이상을 유지하는 우수한 결과를 보였다.

이정용 교수는 “이번 연구를 통해 기존 페로브스카이트/유기 하이브리드 태양전지가 직면한 전하 축적 및 에너지 밴드 불일치 문제를 효과적으로 해결하였고 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상시켜 기존 페로브스카이트가 가진 기계적-화학적 안정성 문제를 해결하고 광학적 한계를 뛰어넘을 수 있는 새로운 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이민호 박사과정과 김민석 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스트 머티리얼스(Advanced Materials)' 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Suppressing Hole Accumulation Through Sub-Nanometer Dipole Interfaces in Hybrid Perovskite/Organic Solar Cells for Boosting Near-Infrared Photon Harvesting).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.31 조회수 7333

페로브스카이트 태양전지의 한계를 극복하다

전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제점을 가진 기존 페로브스카이트 태양전지가 한국 연구진에 의해 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상하는 혁신기술로 개발되었다. 이는 차세대 태양전지의 상용화 가능성을 크게 높이며, 글로벌 태양전지 시장에서 중요한 기술적 진전에 기여할 것으로 보인다.

우리 대학 전기및전자공학부 이정용 교수 연구팀과 연세대학교 화학과 김우재 교수 공동 연구팀이 기존 가시광선 영역을 뛰어넘어 근적외선 광 포집을 극대화한 고효율·고안정성 유무기 하이브리드 태양전지 제작 기술을 개발했다고 31일 밝혔다.

연구팀은 가시광선 흡수에 한정된 페로브스카이트 소재를 보완하고, 근적외선까지 흡수 범위를 확장하는 유기 광반도체와의 하이브리드 차세대 소자 구조를 제시하고 고도화했다.

또한, 해당 구조에서 주로 발생하는 전자구조 문제를 밝히고 다이폴 층*을 도입해 이를 획기적으로 해결한 고성능 태양전지 소자를 발표했다.

*다이폴(쌍극자) 층: 소자 내 에너지 준위를 조절해 전하 수송을 원활하게 하고, 계면의 전위차를 형성해 소자 성능을 향상하는 역할을 하는 얇은 물질 층임

기존 납 기반 페로브스카이트 태양전지는 850나노미터(nm) 이하 파장의 가시광선 영역에만 흡수 스펙트럼이 제한돼 전체 태양 에너지의 약 52%를 활용하지 못하는 문제가 있다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 유기 벌크 이종접합(BHJ)을 페로브스카이트와 결합한 하이브리드 소자를 설계, 근적외선 영역까지 흡수할 수 있는 태양전지를 구현했다.

특히, 나노미터 이하 다이폴 계면 층을 도입해 페로브스카이트와 유기 벌크 이종접합(BHJ) 간의 에너지 장벽을 완화하고 전하 축적을 억제, 근적외선 기여도를 극대화하고 전류 밀도(JSC)를 4.9 mA/cm²향상하는 데 성공했다.

이번 연구의 핵심 성과는 하이브리드 소자의 전력 변환 효율(PCE)을 기존 20.4%에서 24.0%로 대폭 높인 것이다. 특히, 이번 연구는 기존 연구들과 비교했을 때, 높은 내부 양자 효율(IQE)을 달성하며 근적외선 영역에서 78%에 달하는 성과를 기록했다.

또한, 이 소자는 높은 안정성을 보여, 극한의 습도 조건에서도 800시간 이상의 최대 출력 추적에서 초기 효율의 80% 이상을 유지하는 우수한 결과를 보였다.

이정용 교수는 “이번 연구를 통해 기존 페로브스카이트/유기 하이브리드 태양전지가 직면한 전하 축적 및 에너지 밴드 불일치 문제를 효과적으로 해결하였고 근적외선 광 포집 성능을 극대화하면서도 전력 변환 효율을 크게 향상시켜 기존 페로브스카이트가 가진 기계적-화학적 안정성 문제를 해결하고 광학적 한계를 뛰어넘을 수 있는 새로운 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

전기및전자공학부 이민호 박사과정과 김민석 석사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스트 머티리얼스(Advanced Materials)' 9월 30일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Suppressing Hole Accumulation Through Sub-Nanometer Dipole Interfaces in Hybrid Perovskite/Organic Solar Cells for Boosting Near-Infrared Photon Harvesting).

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.31 조회수 7333 기존보다 340% 피부 탄력 향상 LED 마스크 개발

피부 노화는 많은 사람들의 관심사로 주름, 처짐, 탄력 저하 등의 문제를 해결하기 위하여 최근 웨어러블 LED 마스크가 주목받고 있다. 우리연구진이 기존 제품 대비 피부 탄력을 340% 향상시키는 LED 마스크 개발에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 3,770개의 마이크로 LED와 광확산층*을 활용하여 피부 노화를 억제할 수 있는 진피 자극 얼굴밀착형 면발광 마이크로 LED 마스크를 개발했다고 29일 밝혔다.

*광확산층: 광원이 방출하는 빛을 고르게 분산시켜 균일한 발광을 유도하는 층

기존 제품은 딱딱한 구조와 점발광 방식*으로 인해 피부에 밀착되지 않고 광손실이 발생하여, 치료용 빛이 진피까지 균일하게 전달되지 못하는 한계가 있다.

*점발광 방식: 점발광이란 점으로 보이는 발광의 형태을 일컫음

이 교수팀은 유연한 기판에 3차원 종이접기 구조를 적용해 얼굴의 굴곡과 돌출된 부위에 밀착할 수 있는 LED 마스크를 개발했다. 이를 통해 1.5mm 깊이의 진피까지 빛을 균일하게 전달할 수 있으며, 진피 내 미토콘드리아를 자극하고 콜라겐과 탄력 섬유의 합성을 촉진했다.

그 결과, 피부 탄력, 주름, 처짐, 모공 등 8가지의 모든 피부 노화 지표에서 탁월한 개선 효과를 확인했다. 특히 33명의 피시험자를 대상으로 한 대학병원 임상시험에서 기존 LED 마스크 대비 진피 층의 피부 탄력이 340% 향상되는 통계학적으로 유의미한 효과를 보였다.

이건재 교수는 "이번에 개발된 얼굴 밀착 면발광 마스크는 저온화상의 부작용 없이 얼굴 진피 전체에 미용 효과를 제공하여, 인류의 삶의 질을 향상시키는 홈케어 노화 치료를 가능하게 할 것”이라고 강조했다.

또한, "교원창업 기업 프로닉스를 통해 11월부터 제품을 본격적으로 판매할 예정이며, 현재 탈모 치료를 위한 면발광 마이크로 LED 제품의 임상 계획도 수립하고 있다.”라고 말했다.

신소재공학과 김민서 석·박사 통합과정, 안재훈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 어드밴스드 메터리얼즈(Advanced Materials)에 10월 22일 자로 출판됐다.

(논문명: Clinical Validation of Face-fit Surface-lighting Micro Light-emitting Diode Mask for Skin Anti-aging Treatment)

한편, 이번 연구는 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터(선도연구센터)의 지원을 받아 수행되었다.

2024.10.29 조회수 6047

기존보다 340% 피부 탄력 향상 LED 마스크 개발

피부 노화는 많은 사람들의 관심사로 주름, 처짐, 탄력 저하 등의 문제를 해결하기 위하여 최근 웨어러블 LED 마스크가 주목받고 있다. 우리연구진이 기존 제품 대비 피부 탄력을 340% 향상시키는 LED 마스크 개발에 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수 연구팀이 3,770개의 마이크로 LED와 광확산층*을 활용하여 피부 노화를 억제할 수 있는 진피 자극 얼굴밀착형 면발광 마이크로 LED 마스크를 개발했다고 29일 밝혔다.

*광확산층: 광원이 방출하는 빛을 고르게 분산시켜 균일한 발광을 유도하는 층

기존 제품은 딱딱한 구조와 점발광 방식*으로 인해 피부에 밀착되지 않고 광손실이 발생하여, 치료용 빛이 진피까지 균일하게 전달되지 못하는 한계가 있다.

*점발광 방식: 점발광이란 점으로 보이는 발광의 형태을 일컫음

이 교수팀은 유연한 기판에 3차원 종이접기 구조를 적용해 얼굴의 굴곡과 돌출된 부위에 밀착할 수 있는 LED 마스크를 개발했다. 이를 통해 1.5mm 깊이의 진피까지 빛을 균일하게 전달할 수 있으며, 진피 내 미토콘드리아를 자극하고 콜라겐과 탄력 섬유의 합성을 촉진했다.

그 결과, 피부 탄력, 주름, 처짐, 모공 등 8가지의 모든 피부 노화 지표에서 탁월한 개선 효과를 확인했다. 특히 33명의 피시험자를 대상으로 한 대학병원 임상시험에서 기존 LED 마스크 대비 진피 층의 피부 탄력이 340% 향상되는 통계학적으로 유의미한 효과를 보였다.

이건재 교수는 "이번에 개발된 얼굴 밀착 면발광 마스크는 저온화상의 부작용 없이 얼굴 진피 전체에 미용 효과를 제공하여, 인류의 삶의 질을 향상시키는 홈케어 노화 치료를 가능하게 할 것”이라고 강조했다.