-

AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.02

조회수 333

-

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29

조회수 2074

-

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24

조회수 3425

-

‘카이랄 나노 페인트’ 기술로 항암, 코로나 치료 혁신

기존의 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 우리 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다. 그 결과 항암 온열 치료 효과가 기존보다 4배 이상 향상됐고, 약물 전달 시스템에도 적용하여 코로나 19 백신 등 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성*을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발했고 후속 연구로 생명과학과 정현정 교수팀과 함께 mRNA를 전달하는 지질전달체** 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다. 이 연구들은 각각 국제 학술지 ACS Nano와 ACS Applied Materials & Interfaces 에 게재됐다.

*카이랄성(Chirality): 카이랄성은 물체가 거울에 비친 모습과 겹치지 않는 성질을 의미함. 우리 몸에서도 카이랄성을 가진 분자들이 특정한 방식으로 작용하는데, 연구팀은 이를 활용해 나노 소재의 성능을 개선함

**지질전달체(Lipid Nanoparticle, LNP): mRNA, 유전자, 약물 등의 생체물질을 감싸서 세포 내부로 안전하게 전달하는 나노입자임. mRNA 백신(예: 코로나19 백신)과 같은 유전자 치료제에서 중요한 역할을 함.

염지현 교수 연구팀은 우리 몸은 왼손잡이(L-형)와 오른손잡이(D-형) 구조를 가진 분자들이 서로 다르게 작용하는 카이랄 선택성(Chiral Selectivity)에 주목하고 나노 소재의 표면에 ‘카이랄 나노 페인트’를 적용해 카이랄성을 부여하는 기술을 개발했다. 이를 통해 십수 나노미터(nm) 크기의 작은 나노 입자부터 수 마이크로미터 (μm) 크기의 큰 마이크로 구조체까지 다양한 크기의 소재에 카이랄성을 입히는 데 성공했다.

연구팀은 더 나아가 카이랄 나노 페인트 기술을 활용해 카이랄 자성 나노 입자를 합성하고, 이를 종양에 주입한 뒤 자기장 처리로 생성되는 열을 통해 종양 조직을 괴사시키는 항암 온열 치료 기술을 선보였다.

이 과정에서 D-카이랄성을 가진 자성 나노 입자가 L-카이랄성을 가진 자성 나노 입자보다 암세포에 더 많이 흡수되고, 그 결과 4배 이상 향상된 항암 치료 효과가 있음을 증명했다.

이와 같은 암세포 내부로의 흡수 효율 및 항암 치료 효율의 차이가 나노 입자 표면에 처리된 카이랄 나노 페인트와 세포 표면의 수용체 간의 ‘카이랄 선택적 상호작용’에 의한 것임을 컴퓨터 시뮬레이션과 세포 실험을 통해 밝혔다.

향후, 카이랄 나노 페인트 기술은 의료용 바이오 소재를 비롯해 차세대 약물 전달 시스템, 바이오 센서, 촉매 및 나노 효소 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

신소재공학과 정욱진 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 3월 2일 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’에 온라인 게재됐다. (논문명: Universal Chiral Nanopaint for Metal Oxide Biomaterials) DOI: 10.1021/acsnano.4c14460

후속 연구로 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에 카이랄 페인트 기술을 도입했다. mRNA 기반 치료제는 세포 내에서 단백질을 직접 합성할 수 있도록 유전 정보를 전달하는 방식이지만, 전달체의 불안정성으로 인해 치료 효과가 제한적이었다.

카이랄 나노 페인트 기술은 이러한 문제를 해결하여 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 그 결과, D-카이랄성 페인트를 도입한 지질전달체를 사용한 경우 mRNA의 세포 내 발현을 2배 이상 안정적으로 증가시켰다.

이 연구는 생명과학과 이주희 연구원과 신소재공학과 정욱진 박사과정 학생이 공동 1 저자로 국제 학술지 ‘에이씨에스 응용 재료 및 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)’에 3월 17일 게재됐다. (논문명: Chirality-controlled Lipid Nanoparticles for mRNA Delivery, DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00920)

염지현 교수는 “이번 연구를 통해 바이오 나노 소재의 성능을 크게 향상시키고 다양한 크기 및 모양을 가진 혁신적 나노 소재 합성 방법론을 제시했다. 앞으로는 이러한 카이랄 나노 소재를 활용해 암, 코로나 등 다양한 질병을 예방하는 백신부터 진단 및 치료하는 차세대 바이오 플랫폼 개발 및 연구를 지속할 계획”이라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 연구재단 우수신진사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

‘카이랄 나노 페인트’ 기술로 항암, 코로나 치료 혁신

기존의 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 우리 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다. 그 결과 항암 온열 치료 효과가 기존보다 4배 이상 향상됐고, 약물 전달 시스템에도 적용하여 코로나 19 백신 등 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성*을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발했고 후속 연구로 생명과학과 정현정 교수팀과 함께 mRNA를 전달하는 지질전달체** 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다. 이 연구들은 각각 국제 학술지 ACS Nano와 ACS Applied Materials & Interfaces 에 게재됐다.

*카이랄성(Chirality): 카이랄성은 물체가 거울에 비친 모습과 겹치지 않는 성질을 의미함. 우리 몸에서도 카이랄성을 가진 분자들이 특정한 방식으로 작용하는데, 연구팀은 이를 활용해 나노 소재의 성능을 개선함

**지질전달체(Lipid Nanoparticle, LNP): mRNA, 유전자, 약물 등의 생체물질을 감싸서 세포 내부로 안전하게 전달하는 나노입자임. mRNA 백신(예: 코로나19 백신)과 같은 유전자 치료제에서 중요한 역할을 함.

염지현 교수 연구팀은 우리 몸은 왼손잡이(L-형)와 오른손잡이(D-형) 구조를 가진 분자들이 서로 다르게 작용하는 카이랄 선택성(Chiral Selectivity)에 주목하고 나노 소재의 표면에 ‘카이랄 나노 페인트’를 적용해 카이랄성을 부여하는 기술을 개발했다. 이를 통해 십수 나노미터(nm) 크기의 작은 나노 입자부터 수 마이크로미터 (μm) 크기의 큰 마이크로 구조체까지 다양한 크기의 소재에 카이랄성을 입히는 데 성공했다.

연구팀은 더 나아가 카이랄 나노 페인트 기술을 활용해 카이랄 자성 나노 입자를 합성하고, 이를 종양에 주입한 뒤 자기장 처리로 생성되는 열을 통해 종양 조직을 괴사시키는 항암 온열 치료 기술을 선보였다.

이 과정에서 D-카이랄성을 가진 자성 나노 입자가 L-카이랄성을 가진 자성 나노 입자보다 암세포에 더 많이 흡수되고, 그 결과 4배 이상 향상된 항암 치료 효과가 있음을 증명했다.

이와 같은 암세포 내부로의 흡수 효율 및 항암 치료 효율의 차이가 나노 입자 표면에 처리된 카이랄 나노 페인트와 세포 표면의 수용체 간의 ‘카이랄 선택적 상호작용’에 의한 것임을 컴퓨터 시뮬레이션과 세포 실험을 통해 밝혔다.

향후, 카이랄 나노 페인트 기술은 의료용 바이오 소재를 비롯해 차세대 약물 전달 시스템, 바이오 센서, 촉매 및 나노 효소 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

신소재공학과 정욱진 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 3월 2일 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’에 온라인 게재됐다. (논문명: Universal Chiral Nanopaint for Metal Oxide Biomaterials) DOI: 10.1021/acsnano.4c14460

후속 연구로 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에 카이랄 페인트 기술을 도입했다. mRNA 기반 치료제는 세포 내에서 단백질을 직접 합성할 수 있도록 유전 정보를 전달하는 방식이지만, 전달체의 불안정성으로 인해 치료 효과가 제한적이었다.

카이랄 나노 페인트 기술은 이러한 문제를 해결하여 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 그 결과, D-카이랄성 페인트를 도입한 지질전달체를 사용한 경우 mRNA의 세포 내 발현을 2배 이상 안정적으로 증가시켰다.

이 연구는 생명과학과 이주희 연구원과 신소재공학과 정욱진 박사과정 학생이 공동 1 저자로 국제 학술지 ‘에이씨에스 응용 재료 및 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)’에 3월 17일 게재됐다. (논문명: Chirality-controlled Lipid Nanoparticles for mRNA Delivery, DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00920)

염지현 교수는 “이번 연구를 통해 바이오 나노 소재의 성능을 크게 향상시키고 다양한 크기 및 모양을 가진 혁신적 나노 소재 합성 방법론을 제시했다. 앞으로는 이러한 카이랄 나노 소재를 활용해 암, 코로나 등 다양한 질병을 예방하는 백신부터 진단 및 치료하는 차세대 바이오 플랫폼 개발 및 연구를 지속할 계획”이라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 연구재단 우수신진사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.19

조회수 4694

-

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17

조회수 5716

-

AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다.

*이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에 소재 비용이 적다는 장점이 있다.

*공기극: 공기 중의 산소를 전극 반응에 활용하는 양극(+)

하지만 고효율 아연-공기 전지를 구현하기 위해서는 충·방전 시에 공기극에서 일어나는 산소 환원 및 산소 발생 반응이 잘 일어나게 하는 이종기능 촉매의 설계가 필수적이다. 하지만 기존에 알려진 상용 촉매는 백금, 이리듐 등 귀금속을 기반으로 하고 있어 가격 경쟁력이 있으면서도 높은 활성도를 지닌 촉매 물질의 개발이 필요하다.

강정구 교수 공동연구팀은 아연 금속-공기 전지에 쓰일 값이 저렴한 전이금속산화물 이종접합 촉매 물질을 개발했다. 해당 촉매 물질은 아연-공기 전지에 사용 시에 귀금속 기반 촉매보다 높은 활성도 및 안정성을 나타냈다. 이와 더불어 해당 연구팀은 인공지능을 활용하여, 기계학습 힘장*을 개발하여 계면에서의 원자구조와 촉매 활성 메커니즘을 정확히 규명하였다.

* 기계학습 힘장(Machine learning force field): 촉매의 성능을 높이려면 계면에서 반응이 원활하게 일어나야 함. 계면에 존재하는 수천만개의 원자들간의 상호 힘을 정확히 이해하기는 기존 방법으로 불가능함. 본 연구에서는 인공지능을 활용하여 양자역학 기반 기계학습 힘장을 개발하여 수천만개의 원자로 구성된 계면구조와 계면에서의 반응 메커니즘을 규명하는데 활용하였음.

연구팀은 개발된 이종기능 촉매를 활용해 아연-공기 완전셀을 구성해 고성능 에너지 저장 소자를 구현했다. 구현된 아연-공기 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도를 가짐을 확인했으며, 저렴한 원료 소재 및 안전성으로 인해 향후 전기 자동차, 웨어러블 전자기기 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "이번 연구로 개발된 전이금속 산화물 기반의 차세대 촉매 소재는 가격 경쟁력과 더불어 높은 촉매 활성도로 인해 아연-금속 공기 전지의 상용화에 기여할 수 있다ˮ라며 "중·소형 전력원뿐만 아니라 향후 전기 자동차까지 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 지난 1월 14일 字 게재됐다. (논문명: Zeolitic imidazolate framework-derived bifunctional CoO-Mn3O4 heterostructure cathode enhancing oxygen reduction/evolution via dynamic O-vacancy formation and healing for high-performance Zn-air batteries, https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104040)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다.

*이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에 소재 비용이 적다는 장점이 있다.

*공기극: 공기 중의 산소를 전극 반응에 활용하는 양극(+)

하지만 고효율 아연-공기 전지를 구현하기 위해서는 충·방전 시에 공기극에서 일어나는 산소 환원 및 산소 발생 반응이 잘 일어나게 하는 이종기능 촉매의 설계가 필수적이다. 하지만 기존에 알려진 상용 촉매는 백금, 이리듐 등 귀금속을 기반으로 하고 있어 가격 경쟁력이 있으면서도 높은 활성도를 지닌 촉매 물질의 개발이 필요하다.

강정구 교수 공동연구팀은 아연 금속-공기 전지에 쓰일 값이 저렴한 전이금속산화물 이종접합 촉매 물질을 개발했다. 해당 촉매 물질은 아연-공기 전지에 사용 시에 귀금속 기반 촉매보다 높은 활성도 및 안정성을 나타냈다. 이와 더불어 해당 연구팀은 인공지능을 활용하여, 기계학습 힘장*을 개발하여 계면에서의 원자구조와 촉매 활성 메커니즘을 정확히 규명하였다.

* 기계학습 힘장(Machine learning force field): 촉매의 성능을 높이려면 계면에서 반응이 원활하게 일어나야 함. 계면에 존재하는 수천만개의 원자들간의 상호 힘을 정확히 이해하기는 기존 방법으로 불가능함. 본 연구에서는 인공지능을 활용하여 양자역학 기반 기계학습 힘장을 개발하여 수천만개의 원자로 구성된 계면구조와 계면에서의 반응 메커니즘을 규명하는데 활용하였음.

연구팀은 개발된 이종기능 촉매를 활용해 아연-공기 완전셀을 구성해 고성능 에너지 저장 소자를 구현했다. 구현된 아연-공기 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도를 가짐을 확인했으며, 저렴한 원료 소재 및 안전성으로 인해 향후 전기 자동차, 웨어러블 전자기기 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "이번 연구로 개발된 전이금속 산화물 기반의 차세대 촉매 소재는 가격 경쟁력과 더불어 높은 촉매 활성도로 인해 아연-금속 공기 전지의 상용화에 기여할 수 있다ˮ라며 "중·소형 전력원뿐만 아니라 향후 전기 자동차까지 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 지난 1월 14일 字 게재됐다. (논문명: Zeolitic imidazolate framework-derived bifunctional CoO-Mn3O4 heterostructure cathode enhancing oxygen reduction/evolution via dynamic O-vacancy formation and healing for high-performance Zn-air batteries, https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104040)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.04

조회수 3759

-

KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.26

조회수 4017

-

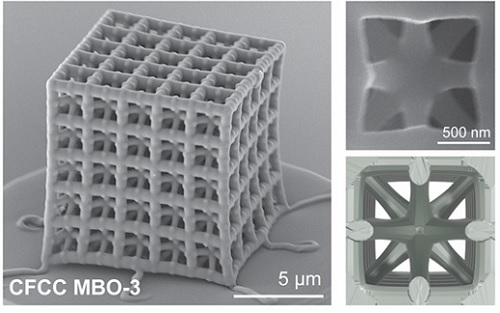

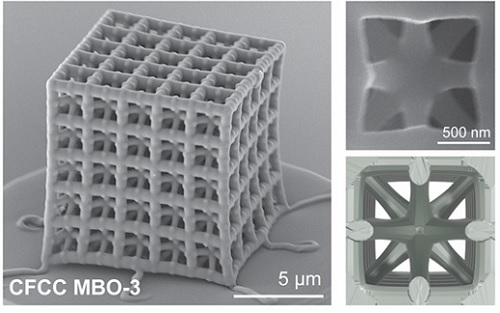

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18

조회수 3728

-

폴리페놀 코팅 기술로 탈모 예방 가능성 입증

탈모는 전 세계적으로 수억 명이 겪고 있는 문제로 심리적·사회적 영향을 크게 미치고 있다. KAIST 연구진이 천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산이 탈모 예방에 기여할 가능성에 주목하고 연구를 통해 탄닌산이 단순한 코팅제가 아니라, 탈모를 완화시키는 ‘접착 중재자(adhesion mediator)’ 역할을 한다는 점을 밝혀냈다.

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 탄닌산 기반 코팅 기술을 활용해 탈모 완화 기능성 성분을 서서히 방출하는 새로운 탈모 예방 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

탈모에는 안드로겐 탈모증(androgenetic alopecia, AGA) 및 휴지기 탈모(telogen effluvium, TE)가 있는데 유전적, 호르몬적, 환경적 요인이 복합적으로 작용하며, 현재까지도 효과적이면서 부작용이 적은 치료법이 부족한 실정이다.

대표적인 탈모 치료제인 미녹시딜(minoxidil)과 피나스테라이드(finasteride) 는 일정 효과를 보이지만, 장기적인 사용이 필요하고, 체질에 따라 효능이 다르게 나타날 뿐만 아니라 일부 사용자는 부작용을 경험하기도 한다.

이해신 교수 연구팀은 탄닌산이 모발의 주요 단백질인 케라틴과 강하게 결합해 모발 표면에 지속적으로 부착될 수 있음을 입증했으며, 이를 활용해 특정 기능성 성분을 제어된 방식으로 방출할 수 있음을 확인했다.

특히 연구팀은 살리실산(salicylic acid, SCA), 니아신아마이드(niacinamide, N), 덱스판테놀(dexpanthenol, DAL) 등 탈모 완화 기능성 성분을 포함한 조합을 개발하고, 이를 ‘스캔달(SCANDAL)’이라 명명했다. 연구 결과, 탄닌산과 결합된 스캔달 복합체는 수분과 접촉하면 점진적으로 방출되며, 모발 표면을 따라 모낭으로 전달되는 것으로 나타났다.

굿모나의원(원장: 이건민) 연구팀은 탄닌산/스캔달 복합체가 포함된 샴푸를 12명의 탈모 환자에게 7일간 적용한 결과, 임상자 모두에게 유의미한 탈모 감소 효과가 관찰됐다. 실험 결과, 평균적으로 56.2%의 모발 탈락 감소 효과가 나타났으며, 최대 90.2%까지 탈모가 감소하는 사례도 확인됐다.

이는 탄닌산이 모발 표면에서 스캔달 성분을 안정적으로 유지하고, 서서히 방출되면서 모낭까지 전달되는 방식이 탈모 완화에 효과적일 수 있음을 시사한다.

이해신 교수는 “천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산은 강력한 항산화 효과를 가지며, 단백질과 강하게 결합하는 특성이 있어 생체 접착제(bioadhesive) 역할을 할 수 있다는 것을 입증하는데 성공했다.”고 말했다.

이어 이 교수는 “기존 연구에서도 피부 및 단백질 코팅 소재로 활용된 사례가 있지만, 이번 연구는 모발과의 결합 및 탈모 완화 성분 전달을 위한 최초 사례로 교원창업기업 폴리페놀팩토리(주)를 통해 제품화한 ‘그래비티 (Grabity)’샴푸에 적용하였다. 앞으로도 끊어지는 얇은 헤어의 강도를 획기적으로 늘리는 샴푸, 곱슬머리를 펴 주는 제품 등 더 다양한 연구 결과에 따른 제품화를 위해 노력하고 있다”고 강조했다.

화학과 김은우 박사과정이 제1 저자로, 이해신 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼 인터페이스Advanced Materials Interfaces’ 1월 6일 온라인판에 게재됐다. (논문명: Leveraging Multifaceted Polyphenol Interactions: An Approach for Hair Loss Mitigation) DOI: 10.1002/admi.202400851

한편 이번 연구는 KAIST 교원 창업 기업인 폴리페놀팩토리(주)의 지원을 받아 수행됐다.

폴리페놀 코팅 기술로 탈모 예방 가능성 입증

탈모는 전 세계적으로 수억 명이 겪고 있는 문제로 심리적·사회적 영향을 크게 미치고 있다. KAIST 연구진이 천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산이 탈모 예방에 기여할 가능성에 주목하고 연구를 통해 탄닌산이 단순한 코팅제가 아니라, 탈모를 완화시키는 ‘접착 중재자(adhesion mediator)’ 역할을 한다는 점을 밝혀냈다.

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 탄닌산 기반 코팅 기술을 활용해 탈모 완화 기능성 성분을 서서히 방출하는 새로운 탈모 예방 기술을 개발했다고 6일 밝혔다.

탈모에는 안드로겐 탈모증(androgenetic alopecia, AGA) 및 휴지기 탈모(telogen effluvium, TE)가 있는데 유전적, 호르몬적, 환경적 요인이 복합적으로 작용하며, 현재까지도 효과적이면서 부작용이 적은 치료법이 부족한 실정이다.

대표적인 탈모 치료제인 미녹시딜(minoxidil)과 피나스테라이드(finasteride) 는 일정 효과를 보이지만, 장기적인 사용이 필요하고, 체질에 따라 효능이 다르게 나타날 뿐만 아니라 일부 사용자는 부작용을 경험하기도 한다.

이해신 교수 연구팀은 탄닌산이 모발의 주요 단백질인 케라틴과 강하게 결합해 모발 표면에 지속적으로 부착될 수 있음을 입증했으며, 이를 활용해 특정 기능성 성분을 제어된 방식으로 방출할 수 있음을 확인했다.

특히 연구팀은 살리실산(salicylic acid, SCA), 니아신아마이드(niacinamide, N), 덱스판테놀(dexpanthenol, DAL) 등 탈모 완화 기능성 성분을 포함한 조합을 개발하고, 이를 ‘스캔달(SCANDAL)’이라 명명했다. 연구 결과, 탄닌산과 결합된 스캔달 복합체는 수분과 접촉하면 점진적으로 방출되며, 모발 표면을 따라 모낭으로 전달되는 것으로 나타났다.

굿모나의원(원장: 이건민) 연구팀은 탄닌산/스캔달 복합체가 포함된 샴푸를 12명의 탈모 환자에게 7일간 적용한 결과, 임상자 모두에게 유의미한 탈모 감소 효과가 관찰됐다. 실험 결과, 평균적으로 56.2%의 모발 탈락 감소 효과가 나타났으며, 최대 90.2%까지 탈모가 감소하는 사례도 확인됐다.

이는 탄닌산이 모발 표면에서 스캔달 성분을 안정적으로 유지하고, 서서히 방출되면서 모낭까지 전달되는 방식이 탈모 완화에 효과적일 수 있음을 시사한다.

이해신 교수는 “천연 폴리페놀(polyphenol)의 일종인 탄닌산은 강력한 항산화 효과를 가지며, 단백질과 강하게 결합하는 특성이 있어 생체 접착제(bioadhesive) 역할을 할 수 있다는 것을 입증하는데 성공했다.”고 말했다.

이어 이 교수는 “기존 연구에서도 피부 및 단백질 코팅 소재로 활용된 사례가 있지만, 이번 연구는 모발과의 결합 및 탈모 완화 성분 전달을 위한 최초 사례로 교원창업기업 폴리페놀팩토리(주)를 통해 제품화한 ‘그래비티 (Grabity)’샴푸에 적용하였다. 앞으로도 끊어지는 얇은 헤어의 강도를 획기적으로 늘리는 샴푸, 곱슬머리를 펴 주는 제품 등 더 다양한 연구 결과에 따른 제품화를 위해 노력하고 있다”고 강조했다.

화학과 김은우 박사과정이 제1 저자로, 이해신 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼 인터페이스Advanced Materials Interfaces’ 1월 6일 온라인판에 게재됐다. (논문명: Leveraging Multifaceted Polyphenol Interactions: An Approach for Hair Loss Mitigation) DOI: 10.1002/admi.202400851

한편 이번 연구는 KAIST 교원 창업 기업인 폴리페놀팩토리(주)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.06

조회수 7063

-

뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

뇌 오가노이드의 매우 작은 전기신호도 측정 가능하다

오가노이드*는 인체 조직을 높은 정확도로 모사하기 때문에 질병 모델 개발이나 약물 스크리닝뿐만 아니라 개인 맞춤형 의학에도 활용이 가능하다. 하지만 매우 작은 크기의 전기 신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드는 전기생리신호를 측정하는 것이 매우 어려웠다. 한국 연구진이 다양한 오가노이드에 손쉽게 적용가능한 전기생리신호 모니터링 시스템을 개발하는 데 성공했다.

*오가노이드 : 인간유래 줄기세포를 기반으로 제작되는 3차원 형태의 세포 집합체로, 동물 실험 모델과 2차원 세포 배양 모델을 대체할 실험 모델로 큰 주목을 받고 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 이현주 교수 연구팀이 한국생명공학연구원(원장 김장성, KRIBB) 국가아젠다연구부 손미영 부장 연구팀 및 줄기세포융합연구센터 이미옥 박사 연구팀과 공동 연구를 통해 오가노이드의 비침습적 전기생리신호 측정을 위한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이 플랫폼을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 오가노이드 관련 연구는 유전자 분석을 위주로 진행되어 왔으며, 상대적으로 오가노이드의 기능성에 대한 연구는 미비한 상태다. 효과적인 약물 평가와 정밀한 생물학 연구를 위해서는 오가노이드의 3차원 형태와 상태를 보존하며 그 기능을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기술의 개발이 필요하다.

이 중 전기신호가 발생하는 심장과 뇌 오가노이드의 전기생리신호 측정의 경우, 오가노이드의 제작 방식에 따라 그 크기가 수백 마이크로미터(μm)부터 수 밀리미터(mm)까지 다양하고 형태가 불규칙하기 때문에 오가노이드를 파괴하지 않고 외부 표면에 전극을 밀착하여 측정하는 것은 매우 어려운 일이다.

연구팀은 오가노이드의 크기와 형태에 맞춰 스스로 늘어나 그 표면에 밀착할 수 있는 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발했다. 또한, 이를 활용해 오가노이드에서 발생하는 전기생리신호의 실시간 변화를 성공적으로 측정하여 평가했다.

연구팀은 미소 전자 기계 시스템(Micro Electro Mechanical Systems; MEMS) 공정을 개발해 서펜타인(Serpentine) 구조 기반의 고신축성 미세전극 어레이를 제작했으며, 전기증착 공정을 통해 돌출형 미세전극을 제작했다. 돌출형 미세전극은 오가노이드에 전극을 좀 더 강하게 밀착시켜 주어 오가노이드에는 손상이 가하지 않으면서도 안정적으로 전기생리신호를 측정할 수 있게 하였다.

이현주 교수는 “다양한 크기의 오가노이드에 활용 가능한 고신축성 돌출형 미세전극 어레이를 개발하여 실시간으로 오가노이드의 상태를 평가할 수 있다. 이번 기술은 신약 개발 시 실험동물을 대체하거나 재생 치료제로써 사용되는 오가노이드의 품질 평가에 바로 적용할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 전기및전자공학부 김기업 박사과정과 한국생명공학연구원 이영선 박사과정이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스 (Advanced Materials)’지에 지난 12월 15일 자 온라인에 게재됐다.

(논문명: Highly Stretchable 3D Microelectrode Array for Noninvasive Functional Evaluation of Cardiac Spheroids and Midbrain Organoids), DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412953

한편, 이번 연구는 산업통상자원부 3D생체조직칩기반신약개발플랫폼구축기술개발사업 및 과학기술정보통신부 국산연구장비기술경쟁력강화사업, 바이오의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.14

조회수 4804

-

도심 항공 모빌리티는 리튬황전지로 세대교체 가능

전기자동차 시장의 성장에 이어, 항공 교통을 연결하는 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 시장이 배터리 산업의 새로운 전환점으로 주목받고 있다. 항공 모빌리티를 위한 에너지원으로는 쓰이는 기존 상용 리튬이온전지는 무게당 에너지밀도가 낮은 한계점이 있어 대학과 기업 공동연구진이 이를 극복할 차세대 기술로 활용될 혁신적인 리튬황전지를 개발해서 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 LG에너지솔루션 공동연구팀과 협력 연구를 통해 배터리의 안정적 사용을 위해 전해액 사용량이 줄어든 환경에서 리튬황전지 성능 저하 원인을 규명하고, 이를 바탕으로 성능을 혁신적으로 개선할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

중국 CATL社는 2023년 ‘응축 배터리(Condensed battery)’기술을 발표하며 항공용 배터리 시장을 준비하고 있음을 밝힌 바 있다. 이와 같은 흐름 속에서, 기존 리튬이온전지를 뛰어넘는 차세대 기술로 리튬황전지가 주목받고 있다. 리튬황전지는 기존 리튬이온전지 대비 2배 이상의 무게당 에너지밀도를 제공할 수 있어 UAM 시장의 게임 체인저로 평가받는다.

그러나 기존 리튬황전지 기술은 배터리의 안정적 구동을 위해 많은 양의 전해액이 필요해 전지 무게가 증가하고, 결과적으로 에너지밀도가 감소하는 문제가 있었다. 더불어 전해액 사용량을 줄이는 희박 전해액 환경에서는 성능 열화가 가속화되는 한편, 퇴화 메커니즘조차 명확히 밝혀지지 않아 UAM용 리튬황전지 개발이 난항을 겪어 왔다.

연구팀은 전해액 사용량을 기존 대비 60% 이상 줄이고도 400Wh/kg 이상의 에너지밀도를 구현하는 리튬황전지를 개발했다. 이는 상용 리튬이온전지보다 60% 이상 높은 에너지밀도를 가지며, 안정적인 수명 특성을 확보해 UAM용 배터리의 가장 큰 장애물을 극복한 것으로 평가된다.

연구팀은 다양한 전해액 환경을 실험하며, 성능 저하의 주요 원인이 전극 부식으로 인한 전해액 고갈임을 밝혀냈다. 이를 해결하기 위해 불소화 에테르 용매를 도입해 리튬 금속 음극의 안정성과 가역성을 높이고 전해액 분해를 줄이는 데 성공했다.

생명화학공학과 김일주 박사과정 학생이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 에너지 분야 최고 권위 학술지인 어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)’에 게재되며 그 혁신성을 인정받았다.

(논문 제목: Moderately Solvating Electrolyte with Fluorinated Cosolvents for Lean-Electrolyte Li-S Batteries,

DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202403828)

연구 책임자인 우리 대학 김희탁 교수는 “이번 연구는 리튬황전지에서 전해액 설계를 통한 전극 계면 제어의 중요성을 밝힌 의미 있는 연구로 대학과 기업의 협력을 통해 이루어진 대표적인 성공 사례로 UAM과 같은 차세대 모빌리티 배터리 상용화를 앞당기는 데 큰 진전을 이룰 것”이라고 말했다.

KAIST와 LG에너지솔루션은 앞으로도 차세대 모빌리티를 위한 배터리 기술 협력을 강화해, 새로운 배터리 시장을 선도할 계획이다.

이번 연구는 2021년 KAIST와 LG에너지솔루션이 공동 설립한 ‘프론티어 리서치 랩(Frontier Research Laboratory)’에서 수행됐으며, 또한, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

도심 항공 모빌리티는 리튬황전지로 세대교체 가능

전기자동차 시장의 성장에 이어, 항공 교통을 연결하는 도심 항공 모빌리티(Urban Air Mobility, UAM) 시장이 배터리 산업의 새로운 전환점으로 주목받고 있다. 항공 모빌리티를 위한 에너지원으로는 쓰이는 기존 상용 리튬이온전지는 무게당 에너지밀도가 낮은 한계점이 있어 대학과 기업 공동연구진이 이를 극복할 차세대 기술로 활용될 혁신적인 리튬황전지를 개발해서 화제다.

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수팀이 LG에너지솔루션 공동연구팀과 협력 연구를 통해 배터리의 안정적 사용을 위해 전해액 사용량이 줄어든 환경에서 리튬황전지 성능 저하 원인을 규명하고, 이를 바탕으로 성능을 혁신적으로 개선할 수 있는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

중국 CATL社는 2023년 ‘응축 배터리(Condensed battery)’기술을 발표하며 항공용 배터리 시장을 준비하고 있음을 밝힌 바 있다. 이와 같은 흐름 속에서, 기존 리튬이온전지를 뛰어넘는 차세대 기술로 리튬황전지가 주목받고 있다. 리튬황전지는 기존 리튬이온전지 대비 2배 이상의 무게당 에너지밀도를 제공할 수 있어 UAM 시장의 게임 체인저로 평가받는다.

그러나 기존 리튬황전지 기술은 배터리의 안정적 구동을 위해 많은 양의 전해액이 필요해 전지 무게가 증가하고, 결과적으로 에너지밀도가 감소하는 문제가 있었다. 더불어 전해액 사용량을 줄이는 희박 전해액 환경에서는 성능 열화가 가속화되는 한편, 퇴화 메커니즘조차 명확히 밝혀지지 않아 UAM용 리튬황전지 개발이 난항을 겪어 왔다.

연구팀은 전해액 사용량을 기존 대비 60% 이상 줄이고도 400Wh/kg 이상의 에너지밀도를 구현하는 리튬황전지를 개발했다. 이는 상용 리튬이온전지보다 60% 이상 높은 에너지밀도를 가지며, 안정적인 수명 특성을 확보해 UAM용 배터리의 가장 큰 장애물을 극복한 것으로 평가된다.

연구팀은 다양한 전해액 환경을 실험하며, 성능 저하의 주요 원인이 전극 부식으로 인한 전해액 고갈임을 밝혀냈다. 이를 해결하기 위해 불소화 에테르 용매를 도입해 리튬 금속 음극의 안정성과 가역성을 높이고 전해액 분해를 줄이는 데 성공했다.

생명화학공학과 김일주 박사과정 학생이 제 1저자로 참여한 이번 연구는 에너지 분야 최고 권위 학술지인 어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials)’에 게재되며 그 혁신성을 인정받았다.

(논문 제목: Moderately Solvating Electrolyte with Fluorinated Cosolvents for Lean-Electrolyte Li-S Batteries,

DOI: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202403828)

연구 책임자인 우리 대학 김희탁 교수는 “이번 연구는 리튬황전지에서 전해액 설계를 통한 전극 계면 제어의 중요성을 밝힌 의미 있는 연구로 대학과 기업의 협력을 통해 이루어진 대표적인 성공 사례로 UAM과 같은 차세대 모빌리티 배터리 상용화를 앞당기는 데 큰 진전을 이룰 것”이라고 말했다.

KAIST와 LG에너지솔루션은 앞으로도 차세대 모빌리티를 위한 배터리 기술 협력을 강화해, 새로운 배터리 시장을 선도할 계획이다.

이번 연구는 2021년 KAIST와 LG에너지솔루션이 공동 설립한 ‘프론티어 리서치 랩(Frontier Research Laboratory)’에서 수행됐으며, 또한, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2024.12.23

조회수 5156

-

62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

62% 향상 수명연장 수소 연료전지 촉매 개발

수소 연료전지는 미래의 친환경 에너지 시스템으로 주목받고 있지만 귀금속인 백금이 다량 사용되고 연료전지 구동 과정에서 탄소 지지체가 부식돼 백금 입자끼리 뭉치면서 연료전지 성능이 저하되는 문제를 가지고 있다. KAIST 연구진이 개발한 수소 연료전지 촉매로 고강도 내구성 평가 이후에도 기존 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 전류 밀도를 유지시켜 수소 연료전지 수명을 획기적으로 연장시키는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수, 조은애 교수 공동연구팀이 수소전기차의 핵심 부품인 연료전지 장치에 활용될 수 있는 고내구성 촉매 소재를 개발했다고 4일 밝혔다.

이번에 개발된 촉매는 실제 구동 환경에서 수천 시간에 맞먹는 강도의 2만 사이클 내구성 평가를 거친 후에도 초기 성능에 가까운 수준을 유지할 만큼 높은 내구성을 갖추고 있어 기존 연료전지에서 가장 큰 걸림돌로 지적됐던 수명 문제를 해결하는 성과로 평가된다.

연구팀은 ‘3차원 자이로이드 나노구조체 기반 촉매 플랫폼’을 개발하는 데 성공했다. 자이로이드 나노구조체는 3차원적으로 길게 연결된 구조로 인해 전기적 연결성이 우수하고 이온이나 기체의 이동이 이동할 수 있는 빈 통로가 많은 장점이 있어 차세대 에너지 소재로 유망하다.

연구팀은 자기조립 특성이 있는 고분자를 활용해 3차원 자이로이드를 합성하고 백금 입자를 강한 결합으로 탑재해 연료전지 구동 시에도 백금 입자의 이동을 원천 차단하고자 했다.

또한, 자이로이드 내부에 증기압을 발생시켜 자이로이드 내부 공간까지 비움으로써 전해질이 더 원활하게 출입할 수 있도록 설계했다.

이를 통해, 내부가 차 있는 일반 자이로이드 구조체 대비 약 3.6배 넓은 촉매 표면적을 확보했다. 그뿐만 아니라 자기조립 고분자에 자체 포함된 피리딘을 이용한 질소 도핑을 통해, 우수한 전기전도성, 촉매 활성도 및 내구성 역시 확보할 수 있었다.

실제 연료전지 구동 환경과 유사한 환경에서 2만 사이클의 고강도 내구성 평가 이후 상용 촉매 대비 약 62% 이상의 출력 밀도 향상을 보였다.

정연식 교수는 “이번 연구는 정밀한 고분자 자기조립 제어 기술을 기반으로 기계적, 화학적으로 견고하고 물질 전달 능력이 탁월한 신규 지지체 소재를 설계해, 촉매의 수명과 활성도를 획기적으로 개선할 수 있음을 입증한 성과”라고 말했으며, “이 기술은 차세대 에너지 전환 기술에 있어 귀금속 촉매 지지체 소재 개발 방향성을 제시하는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

신소재공학과 최성수 박사과정 학생, 양현우 박사과정 학생, 이건호 박사 등이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’11월 21일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-assembled Hollow Gyroids with Bicontinuous Mesostructures: A Highly Robust Electrocatalyst Fixation Platform)

DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202412525

한편 이번 연구는 한국 정부(산업통상자원부)가 지원하는 한국에너지기술평가원(KETEP)의 지원 및 과학기술정보통신부가 지원하는 한국연구재단(NRF)의 나노-소재기술개발사업의 지원을 받아 수행되었다.

2024.12.04

조회수 5182

AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.02 조회수 333

AI로 방사성 오염 '아이오딘' 제거용 최적 신소재 발굴

원자력 에너지 활용에 있어 방사성 폐기물 관리는 핵심적인 과제 중 하나다. 특히 방사성 ‘아이오딘(요오드)’는 반감기가 길고(I-129의 경우 1,570만 년), 이동성 및 생체 유독성이 높아 환경 및 인체에 심각한 위험을 초래할 수 있다. 한국 연구진이 인공지능을 활용해 아이오딘을 제거할 원자력 환경 정화용 신소재 발굴에 성공했다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말부터 오염수 처리 필터까지 다양한 산학협력을 통해 상용화를 추진할 예정이다.

우리 대학 원자력및양자공학과 류호진 교수 연구팀이 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 협력하여, 인공지능을 활용해 방사성 오염 물질이 될 수 있는 아이오딘을 효과적으로 제거하는 신소재를 발굴하는 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

최근 보고에 따르면 방사능 오염 물질인 아이오딘이 수용액 환경에서 아이오딘산염(IO3-) 형태로 존재하는 것으로 밝혀졌으나, 기존의 은 기반 흡착제는 이에 대해 낮은 화학적 흡착력을 가져 비효율적이었다. 따라서 아이오딘산염을 효과적으로 제거할 수 있는 새로운 흡착제 신소재 개발이 시급한 실정이다.

류호진 교수 연구팀은 기계학습을 활용한 실험 전략을 통해 다양한 금속원소를 함유한 ‘이중층 수산화물(Layered Double Hydroxide, 이하 LDH)’이라는 화합물 중 최적의 아이오딘산염 흡착제를 발굴했다.

이번 연구에서 개발된 구리-크롬-철-알루미늄 기반의 다중금속 이중층 수산화물 Cu3(CrFeAl)은 아이오딘산염에 대해 90% 이상의 뛰어난 흡착 성능을 보였다. 이는 기존의 시행착오 실험 방식으로는 탐색이 어려운 방대한 물질 조성 공간을 인공지능 기반의 능동학습법을 통해 효율적으로 탐색해 얻어낸 성과다.

연구팀은 이중층 수산화물(이하 LDH)이 고엔트로피 재료와 같이 다양한 금속 조성을 가질 수 있고 음이온 흡착에 유리한 구조를 지녔다는 점에 주목했다. 그러나 다중금속 LDH의 경우 가능한 금속 조합이 너무 많아 기존의 실험 방식으로는 최적의 조합을 찾기 어려웠다.

이를 해결하기 위해 연구팀은 인공지능(기계학습)을 도입했다. 초기 24개의 2원계 및 96개의 3원계 LDH 실험 데이터로 학습을 시작해, 4원계 및 5원계 후보 물질로 탐색을 확장했다. 이 결과 전체 후보 물질 중 단 16%에 대해서만 실험을 수행하고도 아이오딘산염 제거에 최적인 신소재 물질을 찾아낼 수 있었다.

류호진 교수는 “인공지능을 활용하면 방대한 신소재 후보 물질 군에서 방사성 오염 제거용 물질을 효율적으로 찾아낼 가능성을 보여, 원자력 환경 정화용 신소재 개발에 필요한 연구를 가속화하는데 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.

류 교수 연구팀은 개발된 분말 기술에 대한 국내 특허를 출원했으며 이를 기반으로 해외 특허 출원을 진행 중이다. 연구팀은 향후 방사성 오염 흡착용 분말의 다양한 사용 환경에서의 성능을 고도화하고, 오염수 처리 필터 개발 분야에서 산학 협력을 통한 상용화 방안을 추진할 예정이다.

우리 대학 신소재공학과를 졸업한 이수정 박사와 한국화학연구원 디지털화학연구센터 노주환 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 이번 연구 결과는 환경 분야 국제 저명 학술지인 ‘위험물질 저널(Journal of Hazardous Materials)'에 5월 26일 온라인 게재됐다.

※논문명: Discovery of multi-metal-layered double hydroxides for decontamination of iodate by machine learning-assisted experiments

※DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.138735

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단의 원자력기초연구지원사업과 나노·소재기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2025.07.02 조회수 333 슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 2074

슈퍼박테리아 방패 ‘바이오필름’ 무력화 치료 플랫폼 개발

병원 내 감염의 주요 원인 중 하나로 알려진 슈퍼박테리아 ‘메티실린 내성 황색포도상구균(MRSA, 이하 포도상구균)’은 기존 항생제에 대한 높은 내성뿐 아니라 강력한 미생물막인 바이오필름(biofilm)을 형성함으로써 외부 치료제를 효과적으로 차단한다. 이에 우리 연구진은 국제 연구진과 함께 미세방울(microbubble)을 이용해 유전자 표적 나노입자를 전달하여 바이오필름을 무너뜨리고 기존 항생제가 무력한 감염증에 대한 혁신적 해결책을 제시하는 플랫폼 개발에 성공했다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 미국 일리노이대 공현준 교수팀과의 공동연구를 통해, 포도상구균이 형성한 세균성 바이오필름을 효과적으로 제거하기 위해 유전자 억제제를 세균 내부로 정확하게 전달하는 미세방울 기반 나노-유전자 전달 플랫폼(BTN‑MB)를 개발했다고 29일 밝혔다.

연구팀은 먼저, 포도상구균의 주요 유전자 3종<바이오필름 형성(icaA), 세포 분열(ftsZ), 항생제 내성(mecA)>을 동시에 억제하는 짧은 DNA 조각(oligonucleotide)을 설계하고, 이를 탑재해 균내로 효과적으로 전달할 수 있는 나노입자(BTN)를 고안했다.

여기에 더해, 미세방울(microbubble, 이하 MB)을 사용해 포도상구균이 형성한 바이오필름인 미생물막의 투과성을 높인다. 연구팀은 두 가지 기술을 병용해, 세균의 증식과 내성 획득을 원천적으로 차단하는 이중 타격 전략을 구현했다.

이 치료 시스템은 두 단계로 작동한다. 먼저, 미세방울(MB)이 포도상구균이 형성한 세균성 생체막내 압력 변화로 나노입자(BTN)의 침투를 가능하게 만든다. 이어서, BTN이 생체막의 틈을 타 세균 내부로 침투해 유전자 억제제를 정확하게 전달한다. 이를 통해 포도상구균의 유전자 조절을 일으켜 생체막 재형성, 세포 증식, 그리고 항생제 내성 발현이 동시에 차단된다.

돼지 피부 감염 생체막 모델과 포도상구균 감염 마우스 상처 모델에서 시행한 실험 결과, BTN‑MB 치료군은 생체막 두께가 크게 감소했으며, 세균 수와 염증 반응도 현저히 줄어드는 뛰어난 치료 효과를 확인할 수 있었다.

이러한 결과는 기존 항생제 단독 치료로는 달성하기 어려운 수준이며, 향후 다양한 내성균 감염 치료에도 적용할 수 있는 가능성을 보여준다.

연구를 주도한 정현정 교수는 “이번 연구는 기존 항생제로는 해결할 수 없는 슈퍼박테리아 감염에 대해 나노기술, 유전자 억제, 물리적 접근법을 융합해 새로운 치료 해법을 제시한 것”이라며, “향후 전신 적용 및 다양한 감염 질환으로의 확장을 목표로 연구를 지속할 것”이라고 설명했다.

해당 연구는 우리 대학 생명과학과 정주연 학생과 일리노이대 안유진 박사가 제1 저자로 참여했으며, 국제학술지‘어드밴스드 펑셔널 머터리얼스(Advanced Functional Materials)’에 5월 19일 자로 온라인 게재됐다.

※ 논문 제목: Microbubble-Controlled Delivery of Biofilm-Targeting Nanoparticles to Treat MRSA Infection

※ DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.202508291

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 보건복지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.29 조회수 2074 6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 3425

6밀리초에 단백질 반응 순간 포착 성공

생명현상을 이해하고 나아가 신약 개발을 위해 단백질 상호 작용 및 효소-기질 반응 등 마이크로초(micro-second)~밀리초(milli-second) 수준의 짧은 시간 동안 일어난 현상을 이해하는 것이 핵심이다. KAIST 연구진이 생명 현상을 이해하는데 필수적인 생화학 반응의 변화를 수 밀리초 수준에서 정지시키고 분석하는 방법을 개발했다.

우리 대학 화학과 강진영 교수와 물리학과 이원희 교수의 공동 연구팀이 초고속 생화학 반응 연구를 위한 ‘패릴렌(parylene)’* 기반 박막 미세유체 혼합-분사 장치’를 개발했다고 24일 밝혔다.

*패릴렌: 단백질 반응을 초고속으로 관찰하기 위한 미세유체(microfluidics) 장치를 만드는 핵심 재료로 수 마이크로미터의 얇은 박막형태로 스프레이 제작이 가능하게 만든 소재임

이번 연구는 기존에 제시됐던 시간 분해 초저온 전자현미경(이하 TRCEM, Time-resolved cryo-electron microscopy) 기법의 한계를 극복해 기존 대비 시료 소모량을 1/3 수준으로 줄이면서 분석가능한 최소 반응시간을 기존 기술 대비 수십 배 향상하여 6밀리초(1,000분의 6초)까지 단축했다.

시간 분해 초저온 전자현미경은 단백질 복합체의 반응 중간 상태를 초저온에서 빠르게 냉동해 구조를 분석하는 기술로 최근 특별히 많은 주목을 받고 있다.

통상적인 초저온 전자현미경 분석에서는 짧은시간 존재하고 사라지는 반응 중간체를 포착하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 다양한 TRCEM 기법이 개발됐으나, 기존 기술은 많은 시료 소비와 제한된 시간 해상도 등의 한계로 어려움이 있었다. 연구침은 이를 극복하기 위해 초박막 패릴렌 소재를 적용한 새로운 혼합-분사장치를 개발했다.

본 장치는 시료의 양을 기존 대비 1/3 수준으로 줄여 실질적인 연구의 어려움을 개선했으며, 미세유체역학 소자 내에서 반응 개시에 드는 시료 혼합 시간을 0.5밀리초로 줄여 전체 반응시간을 6밀리초까지 줄였다. 연구팀은 또한 소자의 일체형 설계를 통해 실험의 정밀도와 재현성을 향상했다.

강진영 교수는 “이번 연구는 TRCEM 기법을 더욱 실용적으로 만들었으며, 구조 생물학 및 신약 개발, 효소 반응연구, 바이오 센서 개발 등 다양한 생명과학 및 의약 분야에서 패럴린 박막 소자의 폭넓은 활용 가능성을 제시했다”고 연구의 의의를 설명했다.

이원희 교수는 “연구팀은 앞으로 이를 활용한 생화학 반응 연구와 더 빠른 반응 분석을 위한 성능 향상을 목표로 연구를 이어갈 계획이다”라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 화학과 석·박통합과정 황혜랑 연구원이 제 1저자로 국제학술지 어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials) 2025년 1월 28일 자에 온라인 게재됐다. (논문명: Integrated Parylene-Based Thin-Film Microfluidic Device for Time-Resolved Cryo-Electron Microscopy, doi.org/10.1002/adfm.202418224).

한편 이번 연구는 한국연구재단과 삼성미래기술육성재단, CELINE 컨소시엄의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.24 조회수 3425 ‘카이랄 나노 페인트’ 기술로 항암, 코로나 치료 혁신

기존의 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 우리 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다. 그 결과 항암 온열 치료 효과가 기존보다 4배 이상 향상됐고, 약물 전달 시스템에도 적용하여 코로나 19 백신 등 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성*을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발했고 후속 연구로 생명과학과 정현정 교수팀과 함께 mRNA를 전달하는 지질전달체** 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다. 이 연구들은 각각 국제 학술지 ACS Nano와 ACS Applied Materials & Interfaces 에 게재됐다.

*카이랄성(Chirality): 카이랄성은 물체가 거울에 비친 모습과 겹치지 않는 성질을 의미함. 우리 몸에서도 카이랄성을 가진 분자들이 특정한 방식으로 작용하는데, 연구팀은 이를 활용해 나노 소재의 성능을 개선함

**지질전달체(Lipid Nanoparticle, LNP): mRNA, 유전자, 약물 등의 생체물질을 감싸서 세포 내부로 안전하게 전달하는 나노입자임. mRNA 백신(예: 코로나19 백신)과 같은 유전자 치료제에서 중요한 역할을 함.

염지현 교수 연구팀은 우리 몸은 왼손잡이(L-형)와 오른손잡이(D-형) 구조를 가진 분자들이 서로 다르게 작용하는 카이랄 선택성(Chiral Selectivity)에 주목하고 나노 소재의 표면에 ‘카이랄 나노 페인트’를 적용해 카이랄성을 부여하는 기술을 개발했다. 이를 통해 십수 나노미터(nm) 크기의 작은 나노 입자부터 수 마이크로미터 (μm) 크기의 큰 마이크로 구조체까지 다양한 크기의 소재에 카이랄성을 입히는 데 성공했다.

연구팀은 더 나아가 카이랄 나노 페인트 기술을 활용해 카이랄 자성 나노 입자를 합성하고, 이를 종양에 주입한 뒤 자기장 처리로 생성되는 열을 통해 종양 조직을 괴사시키는 항암 온열 치료 기술을 선보였다.

이 과정에서 D-카이랄성을 가진 자성 나노 입자가 L-카이랄성을 가진 자성 나노 입자보다 암세포에 더 많이 흡수되고, 그 결과 4배 이상 향상된 항암 치료 효과가 있음을 증명했다.

이와 같은 암세포 내부로의 흡수 효율 및 항암 치료 효율의 차이가 나노 입자 표면에 처리된 카이랄 나노 페인트와 세포 표면의 수용체 간의 ‘카이랄 선택적 상호작용’에 의한 것임을 컴퓨터 시뮬레이션과 세포 실험을 통해 밝혔다.

향후, 카이랄 나노 페인트 기술은 의료용 바이오 소재를 비롯해 차세대 약물 전달 시스템, 바이오 센서, 촉매 및 나노 효소 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

신소재공학과 정욱진 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 3월 2일 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’에 온라인 게재됐다. (논문명: Universal Chiral Nanopaint for Metal Oxide Biomaterials) DOI: 10.1021/acsnano.4c14460

후속 연구로 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에 카이랄 페인트 기술을 도입했다. mRNA 기반 치료제는 세포 내에서 단백질을 직접 합성할 수 있도록 유전 정보를 전달하는 방식이지만, 전달체의 불안정성으로 인해 치료 효과가 제한적이었다.

카이랄 나노 페인트 기술은 이러한 문제를 해결하여 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 그 결과, D-카이랄성 페인트를 도입한 지질전달체를 사용한 경우 mRNA의 세포 내 발현을 2배 이상 안정적으로 증가시켰다.

이 연구는 생명과학과 이주희 연구원과 신소재공학과 정욱진 박사과정 학생이 공동 1 저자로 국제 학술지 ‘에이씨에스 응용 재료 및 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)’에 3월 17일 게재됐다. (논문명: Chirality-controlled Lipid Nanoparticles for mRNA Delivery, DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00920)

염지현 교수는 “이번 연구를 통해 바이오 나노 소재의 성능을 크게 향상시키고 다양한 크기 및 모양을 가진 혁신적 나노 소재 합성 방법론을 제시했다. 앞으로는 이러한 카이랄 나노 소재를 활용해 암, 코로나 등 다양한 질병을 예방하는 백신부터 진단 및 치료하는 차세대 바이오 플랫폼 개발 및 연구를 지속할 계획”이라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 연구재단 우수신진사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.19 조회수 4694

‘카이랄 나노 페인트’ 기술로 항암, 코로나 치료 혁신

기존의 의료용 나노 소재는 체내에서 잘 전달되지 않거나 쉽게 분해되는 문제가 있었다. 우리 연구진은 카이랄 나노 페인트 기술로 의료용 나노 소재에 카이랄성을 부여한 자성 나노 입자를 개발했다. 그 결과 항암 온열 치료 효과가 기존보다 4배 이상 향상됐고, 약물 전달 시스템에도 적용하여 코로나 19 백신 등 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다.

신소재공학과 염지현 교수 연구팀이 바이오 나노 소재의 표면에 카이랄성*을 부여할 수 있는 ‘카이랄 나노 페인트’기술을 최초로 개발했고 후속 연구로 생명과학과 정현정 교수팀과 함께 mRNA를 전달하는 지질전달체** 표면에도 성공적으로 도입했다고 19일 밝혔다. 이 연구들은 각각 국제 학술지 ACS Nano와 ACS Applied Materials & Interfaces 에 게재됐다.

*카이랄성(Chirality): 카이랄성은 물체가 거울에 비친 모습과 겹치지 않는 성질을 의미함. 우리 몸에서도 카이랄성을 가진 분자들이 특정한 방식으로 작용하는데, 연구팀은 이를 활용해 나노 소재의 성능을 개선함

**지질전달체(Lipid Nanoparticle, LNP): mRNA, 유전자, 약물 등의 생체물질을 감싸서 세포 내부로 안전하게 전달하는 나노입자임. mRNA 백신(예: 코로나19 백신)과 같은 유전자 치료제에서 중요한 역할을 함.

염지현 교수 연구팀은 우리 몸은 왼손잡이(L-형)와 오른손잡이(D-형) 구조를 가진 분자들이 서로 다르게 작용하는 카이랄 선택성(Chiral Selectivity)에 주목하고 나노 소재의 표면에 ‘카이랄 나노 페인트’를 적용해 카이랄성을 부여하는 기술을 개발했다. 이를 통해 십수 나노미터(nm) 크기의 작은 나노 입자부터 수 마이크로미터 (μm) 크기의 큰 마이크로 구조체까지 다양한 크기의 소재에 카이랄성을 입히는 데 성공했다.

연구팀은 더 나아가 카이랄 나노 페인트 기술을 활용해 카이랄 자성 나노 입자를 합성하고, 이를 종양에 주입한 뒤 자기장 처리로 생성되는 열을 통해 종양 조직을 괴사시키는 항암 온열 치료 기술을 선보였다.

이 과정에서 D-카이랄성을 가진 자성 나노 입자가 L-카이랄성을 가진 자성 나노 입자보다 암세포에 더 많이 흡수되고, 그 결과 4배 이상 향상된 항암 치료 효과가 있음을 증명했다.

이와 같은 암세포 내부로의 흡수 효율 및 항암 치료 효율의 차이가 나노 입자 표면에 처리된 카이랄 나노 페인트와 세포 표면의 수용체 간의 ‘카이랄 선택적 상호작용’에 의한 것임을 컴퓨터 시뮬레이션과 세포 실험을 통해 밝혔다.

향후, 카이랄 나노 페인트 기술은 의료용 바이오 소재를 비롯해 차세대 약물 전달 시스템, 바이오 센서, 촉매 및 나노 효소 등 다양한 분야에 응용될 것으로 기대된다.

신소재공학과 정욱진 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 3월 2일 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’에 온라인 게재됐다. (논문명: Universal Chiral Nanopaint for Metal Oxide Biomaterials) DOI: 10.1021/acsnano.4c14460

후속 연구로 mRNA를 전달하는 지질전달체 표면에 카이랄 페인트 기술을 도입했다. mRNA 기반 치료제는 세포 내에서 단백질을 직접 합성할 수 있도록 유전 정보를 전달하는 방식이지만, 전달체의 불안정성으로 인해 치료 효과가 제한적이었다.

카이랄 나노 페인트 기술은 이러한 문제를 해결하여 mRNA 치료제의 효율성을 극대화할 수 있는 새로운 패러다임을 제시했다. 그 결과, D-카이랄성 페인트를 도입한 지질전달체를 사용한 경우 mRNA의 세포 내 발현을 2배 이상 안정적으로 증가시켰다.

이 연구는 생명과학과 이주희 연구원과 신소재공학과 정욱진 박사과정 학생이 공동 1 저자로 국제 학술지 ‘에이씨에스 응용 재료 및 인터페이스(ACS Applied Materials & Interfaces)’에 3월 17일 게재됐다. (논문명: Chirality-controlled Lipid Nanoparticles for mRNA Delivery, DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.5c00920)

염지현 교수는 “이번 연구를 통해 바이오 나노 소재의 성능을 크게 향상시키고 다양한 크기 및 모양을 가진 혁신적 나노 소재 합성 방법론을 제시했다. 앞으로는 이러한 카이랄 나노 소재를 활용해 암, 코로나 등 다양한 질병을 예방하는 백신부터 진단 및 치료하는 차세대 바이오 플랫폼 개발 및 연구를 지속할 계획”이라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 범부처전주기의료기기연구개발사업단, 연구재단 우수신진사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.19 조회수 4694 전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17 조회수 5716

전기차 리튬배터리 충전 15분이면 끝!

전기차(EV) 시장의 성장과 함께 리튬이온 배터리의 충전 시간을 단축하는 기술이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 우리 연구진이 충전 속도가 상대적으로 느린 전기차 리튬 배터리의 혁신적 전해질 기술을 개발하여 충전 시간을 15분으로 단축시키는데 성공했다.

우리 대학생명화학공학과 최남순 교수 연구팀이 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 새로운 전해질 용매 ‘아이소부티로니트릴(isoBN)’을 개발하여 배터리내 리튬 이온 이동을 극대화시키는 전략으로 전기차 배터리의 충전 시간이 상온에서 15분 내로 가능한 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

연구팀은 전해질 내에서 용매화(Solvation) 구조를 조절하는 전략을 개발했다. 이는 배터리의 핵심 요소인 음극 계면층(SEI, Solid Electrolyte Interphase)의 형성을 최적화하여 리튬이온 이동을 원활하게 하고, 고속 충전 시 발생하는 문제(리튬 전착, 배터리 수명 단축 등)를 해결하는 방식으로 리튬이온전지의 충전 속도를 향상시킬 수 있는 기반을 마련했다.

기존 리튬이온전지 전해질에 사용되는 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, 이하 EC) 전해액은 높은 점성(3.38 cP), 강한 용매화(Solvation) 특성, 큰 결정립으로 구성된 음극 계면층을 만들게 되어 고속 충전 시 리튬이온이 원활하게 이동하거나 흑연 음극 층상 구조로 들어가지 못한다.

또한, 음극 계면층 위 또는 음극판 상단부(분리막과 접촉하고 있는 부분)에 금속 리튬이 전착(Li plating)된다. 이러한 전착 리튬은 충·방전이 불가능한 비가역적 리튬으로 배터리 수명 단축과 단락에 의한 화재 발생 위험을 높인다.

최남순 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 EC를 완전히 대체할 수 있는 새로운 전해질 용매인 아이소부티로니트릴(isobutyronitrile, 이하 isoBN)을 배터리 전해질에 도입해 리튬이온의 탈용매화 에너지를 감소시키고 음극 계면층의 결정립 크기를 감소시켜 저온 및 상온에서 고속 충전이 되는 배터리 전해질 기술을 제시했다.

연구진은 리튬 이온과 약한 결합을 하는 isoBN 용매 도입을 통해 EC 전해질 대비 55% 낮은 점성(1.52 cP), 54% 높은 이온전도도(12.80 S/cm)를 가지는 고이온 전달성 전해질 시스템을 개발했다.

연구 결과, isoBN 전해질은 리튬이온의 탈용매화 에너지를 크게 감소시켜 15분 고속 충전 300회 사이클에서도 음극 상단부에 비가역성 리튬전착 없이 94.2%의 매우 높은 용량 유지율을 나타냈다.

연구진은 X선 광전자 분광법(X-ray Photoelectron Spectroscopy)과 비행시간 이차이온 질량 분석(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) 등을 활용해 음극 계면층의 조성과 리튬이온의 이동 경로 등을 정밀 분석했다.

또한, 원자간력 현미경의 모드 중에서 전기화학적 변형 현미경(Electrochemical Strain Microscopy)을 활용해, 전해액 조성에 따라 리튬이온의 전도도가 달라지는 것과 음극계면층에서 리튬이온이 이동하는 것을 세계 최초로 영상화했으며, 전해질 조성이 음극 계면층 결정립 크기에 큰 영향을 주는 것을 밝혀냈다.

이번 연구는 음극 계면층의 결정립 크기와 배열상태 및 전해질의 용매화 구조가 리튬이온전지의 고속 충전 시간에 영향을 주는 핵심 요소임을 보였다. 또한, 높은 결정성으로 저온에서 빠른 리튬이온의 이동이 불가능한 EC 용매를 저결정성-초저점도 isoBN 용매로 대체함으로써 상온 및 영하 10도에서 고속 충전이 가능해 전기차 배터리의 가장 큰 장해물인 충전 시간을 확 줄이는 기술로 평가된다.

최남순 교수는 “리튬이온전지의 충전 시간을 획기적으로 줄이는 음극 계면층 기술과 전해질 시스템을 제시했다”라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 고리형 카보네이트 전해질 소재(EC)의 한계를 극복하는 니트릴계 전해질 기술(isoBN)로 충전 시간 단축에 따른 전기차 대중화를 앞당기는 데 큰 진전을 이루며 향후 에너지 저장 시스템(ESS), 드론, 우주 항공 산업 등 다양한 분야에서 리튬이온전지의 고속 충전 기술이 실용화될 수 있을 것으로 기대된다”라고 전했다.

생명화학공학과 최남순 교수, 송채은, 한승희 연구원과 신소재공학과 홍승범 교수, 최영우 연구원이 공동 제 1저자로 진행한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced Materials)’에 3월 11일 게재되며 그 혁신성을 인정받았다. (논문명 : Geometric Design of Interface Structures and Electrolyte Solvation Chemistry for Fast Charging Lithium-Ion Batteries, https://doi.org/10.1002/adma.202418773)

한편 이번 연구는 한국산업기술기획평가원의 전기차 고출력 배터리 및 충전시스템 기술 개발사업과 한국연구재단의 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.17 조회수 5716 AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다.

*이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에 소재 비용이 적다는 장점이 있다.

*공기극: 공기 중의 산소를 전극 반응에 활용하는 양극(+)

하지만 고효율 아연-공기 전지를 구현하기 위해서는 충·방전 시에 공기극에서 일어나는 산소 환원 및 산소 발생 반응이 잘 일어나게 하는 이종기능 촉매의 설계가 필수적이다. 하지만 기존에 알려진 상용 촉매는 백금, 이리듐 등 귀금속을 기반으로 하고 있어 가격 경쟁력이 있으면서도 높은 활성도를 지닌 촉매 물질의 개발이 필요하다.

강정구 교수 공동연구팀은 아연 금속-공기 전지에 쓰일 값이 저렴한 전이금속산화물 이종접합 촉매 물질을 개발했다. 해당 촉매 물질은 아연-공기 전지에 사용 시에 귀금속 기반 촉매보다 높은 활성도 및 안정성을 나타냈다. 이와 더불어 해당 연구팀은 인공지능을 활용하여, 기계학습 힘장*을 개발하여 계면에서의 원자구조와 촉매 활성 메커니즘을 정확히 규명하였다.

* 기계학습 힘장(Machine learning force field): 촉매의 성능을 높이려면 계면에서 반응이 원활하게 일어나야 함. 계면에 존재하는 수천만개의 원자들간의 상호 힘을 정확히 이해하기는 기존 방법으로 불가능함. 본 연구에서는 인공지능을 활용하여 양자역학 기반 기계학습 힘장을 개발하여 수천만개의 원자로 구성된 계면구조와 계면에서의 반응 메커니즘을 규명하는데 활용하였음.

연구팀은 개발된 이종기능 촉매를 활용해 아연-공기 완전셀을 구성해 고성능 에너지 저장 소자를 구현했다. 구현된 아연-공기 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도를 가짐을 확인했으며, 저렴한 원료 소재 및 안전성으로 인해 향후 전기 자동차, 웨어러블 전자기기 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "이번 연구로 개발된 전이금속 산화물 기반의 차세대 촉매 소재는 가격 경쟁력과 더불어 높은 촉매 활성도로 인해 아연-금속 공기 전지의 상용화에 기여할 수 있다ˮ라며 "중·소형 전력원뿐만 아니라 향후 전기 자동차까지 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 지난 1월 14일 字 게재됐다. (논문명: Zeolitic imidazolate framework-derived bifunctional CoO-Mn3O4 heterostructure cathode enhancing oxygen reduction/evolution via dynamic O-vacancy formation and healing for high-performance Zn-air batteries, https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104040)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.04 조회수 3759

AI 기반 화재 걱정없는 고효율 아연-공기 배터리 개발

‘제2의 반도체’로 불리는 리튬이온 전지(LIB)는 가장 높은 시장 점유율로 에너지 저장 장치 시장을 주도하고 있지만, 화재에 취약하는 약점을 가지고 있다. 한국 연구진이 화재로부터 안전하고 값이 저렴한 아연 금속과 공기중의 산소로 구동되는 고에너지 밀도를 가진 고출력 차세대 전지를 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 연세대 한병찬 교수 연구팀, 경북대 최상일 교수 연구팀 및 성균관대 정형모 교수 연구팀과의 공동연구를 통해, 인공지능 기반 이종기능* 전기화학 촉매를 개발 및 촉매 활성 메커니즘을 규명하고, 고효율 아연-공기 전지를 개발했다고 4일 밝혔다.

*이종기능: 충전(Charging) 동안에서의 산소 발생(OER) 기능과 방전(Discharging) 동안의 산소 환원 (ORR) 기능

최근 활발하게 연구가 진행되고 있는 아연-공기 전지 배터리의 음극에 사용되는 아연 금속과 공기극*에 필요한 공기는 자연에 풍부하다는 특성 때문에 소재 비용이 적다는 장점이 있다.

*공기극: 공기 중의 산소를 전극 반응에 활용하는 양극(+)

하지만 고효율 아연-공기 전지를 구현하기 위해서는 충·방전 시에 공기극에서 일어나는 산소 환원 및 산소 발생 반응이 잘 일어나게 하는 이종기능 촉매의 설계가 필수적이다. 하지만 기존에 알려진 상용 촉매는 백금, 이리듐 등 귀금속을 기반으로 하고 있어 가격 경쟁력이 있으면서도 높은 활성도를 지닌 촉매 물질의 개발이 필요하다.

강정구 교수 공동연구팀은 아연 금속-공기 전지에 쓰일 값이 저렴한 전이금속산화물 이종접합 촉매 물질을 개발했다. 해당 촉매 물질은 아연-공기 전지에 사용 시에 귀금속 기반 촉매보다 높은 활성도 및 안정성을 나타냈다. 이와 더불어 해당 연구팀은 인공지능을 활용하여, 기계학습 힘장*을 개발하여 계면에서의 원자구조와 촉매 활성 메커니즘을 정확히 규명하였다.

* 기계학습 힘장(Machine learning force field): 촉매의 성능을 높이려면 계면에서 반응이 원활하게 일어나야 함. 계면에 존재하는 수천만개의 원자들간의 상호 힘을 정확히 이해하기는 기존 방법으로 불가능함. 본 연구에서는 인공지능을 활용하여 양자역학 기반 기계학습 힘장을 개발하여 수천만개의 원자로 구성된 계면구조와 계면에서의 반응 메커니즘을 규명하는데 활용하였음.

연구팀은 개발된 이종기능 촉매를 활용해 아연-공기 완전셀을 구성해 고성능 에너지 저장 소자를 구현했다. 구현된 아연-공기 전지는 기존 상용화된 리튬이온 배터리를 뛰어넘는 에너지 밀도를 가짐을 확인했으며, 저렴한 원료 소재 및 안전성으로 인해 향후 전기 자동차, 웨어러블 전자기기 등에 적용할 수 있을 것으로 예상된다.

강 교수는 "이번 연구로 개발된 전이금속 산화물 기반의 차세대 촉매 소재는 가격 경쟁력과 더불어 높은 촉매 활성도로 인해 아연-금속 공기 전지의 상용화에 기여할 수 있다ˮ라며 "중·소형 전력원뿐만 아니라 향후 전기 자동차까지 활용 범위를 확대해 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

신소재공학과 최종휘 박사과정이 주도한 이번 연구 결과는 에너지 저장 소재 분야의 국제 학술지 `에너지 스토리지 머터리얼스(Energy Storage Materials)'에 지난 1월 14일 字 게재됐다. (논문명: Zeolitic imidazolate framework-derived bifunctional CoO-Mn3O4 heterostructure cathode enhancing oxygen reduction/evolution via dynamic O-vacancy formation and healing for high-performance Zn-air batteries, https://doi.org/10.1016/j.ensm.2025.104040)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 나노 및 소재기술개발사업 미래기술연구실의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.04 조회수 3759 KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.26 조회수 4017

KAIST, 조선시대 ‘일월오봉도’ 색소없이 완벽 구현하다

일반적으로 색깔을 표현하기 위해서는 가시광선 내의 특정 파장의 빛을 흡수하는 화학 색소가 필요하다. 그런데 우리 연구진이 화학 색소를 사용하지 않아 친환경적이며, 변색이나 퇴색 없이 컬러 그래픽을 영구 보존할 수 있는 초정밀 컬러 그래픽으로 조선시대 ‘일월오봉도’를 구현하는데 성공했다.

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 반구 형태의 미세구조를 이용해 화학 색소를 전혀 사용하지 않고 고해상도의 컬러 그래픽을 구현하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

영롱한 파란색을 띄는 몰포 나비나 피부색을 바꾸는 팬서 카멜레온은 화학 색소 없이도 발색하는데, 이는 물질을 이루는 규칙적인 나노구조가 빛의 간섭 현상을 통해 가시광선의 빛을 반사해 나타나는 구조색이다. 구조색은 물질이 아니라 구조에 따라 색깔이 달라지기 때문에 한가지 소재로도 다양한 색깔을 나타낼 수 있다.

그러나 구조색 발색을 위한 규칙적인 나노구조는 인공적으로 구현하기 위한 기술적 난이도가 높고, 다양한 색 표현이 어려울 뿐만 아니라 다양한 색을 정교하게 패턴으로 나타내기 매우 어렵다.

김신현 교수 연구팀은 규칙적인 나노구조 대신 부드러운 표면을 갖는 반구 형태의 미세구조만을 이용해 다양한 구조색을 높은 정밀도로 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다.

뒤집어진 반구 형태의 미세 구조체에 빛이 입사할 때 측면으로 입사한 빛은 곡면을 따라 전반사돼 재귀반사가 일어나게 된다. 이때 반구의 직경이 10마이크로미터 내외(머리카락 굵기의 10분의 1 수준) 일때 재귀반사가 일어나는 서로 다른 경로의 빛이 가시광선 영역에서 간섭해 구조색이 나타난다.

구조색은 반구의 크기에 따라 조절 가능하며, 팔레트에서 물감을 섞듯 서로 다른 크기의 반구를 배열함으로써 발현 가능한 색을 무한히 늘릴 수 있다.

연구팀은 다양한 크기의 반구형 미세구조를 정밀하게 패턴화하기 위해 반도체 공정에 사용되는 양성 감광성 고분자*를 광식각법**을 통해 미세기둥 형태로 패턴화한 다음 온도를 올려 감광성 고분자의 리플로우***를 유도함으로써 반구형 미세구조를 형성했다.

*양성 감광성 고분자((positive photoresist): 자외선에 노출된 영역이 현상액에 쉽게 용해되는 감광성 재료

**광식각법(photolithography): 반도체 공정에서 주로 사용되는 패턴 형성법

***리플로우(reflow): 고온에서 고분자 구조 내에 흐름이 발생하여 형상이 곡면 형태로 변하는 현상

이러한 방식을 이용하면 원하는 크기와 색깔을 갖는 반구형 미세구조를 원하는 위치에 미리 설계한 방식대로 단일 단계에 형성할 수 있으며, 임의의 컬러 그래픽을 색소 없이 단일 물질만을 이용해 재현해 낼 수 있다.

색의 영구 보존이 가능한 초정밀 컬러 그래픽 기술은 빛의 입사 각도나 시야 각도에 따라 변색이 가능하며, 패턴의 한쪽 방향으로만 색깔을 보이며, 반대편으로는 투명한 야누스 형태의 특징을 갖는다. 이러한 구조색 그래픽은 최신 LED 디스플레이에 준하는 높은 해상도를 가지며 손톱 크기에 복잡한 컬러 그래픽을 담을 수 있고, 이를 대면적 스크린에 프로젝션도 가능하다.

연구를 주도한 김신현 교수는 “새롭게 개발한 무색소 컬러 그래픽 구현 기술이 향후 예술과 접목해 새로운 형태의 예술 작품을 표현하는 참신한 방법이 될 수 있으며 광학 소자 및 센서, 위변조 방지 소재, 심미성 포토카드 등을 포함한 광범위한 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

우리 대학 손채림 석사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 분야의 권위있는 국제학술지‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’ 2월 5일 자에 게재됐다. (논문명: Retroreflective Multichrome Microdome Arrays created by Single-Step Reflow, 단일 단계 리플로우 공정을 이용한 재귀반사형 다색 미세돔 배열 설계, DOI:10.1002/adma.202413143)

이번 연구는 한국연구재단의 미래융합파이오니어사업 및 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.26 조회수 4017 초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18 조회수 3728

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임