-

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25

조회수 870

-

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23

조회수 969

-

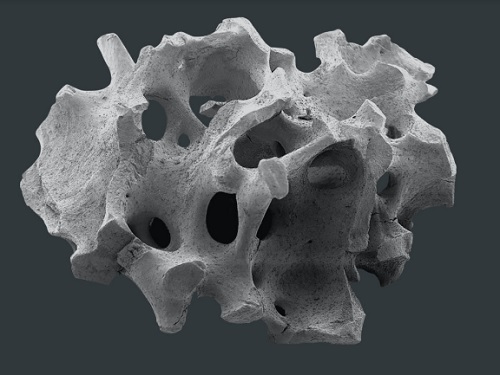

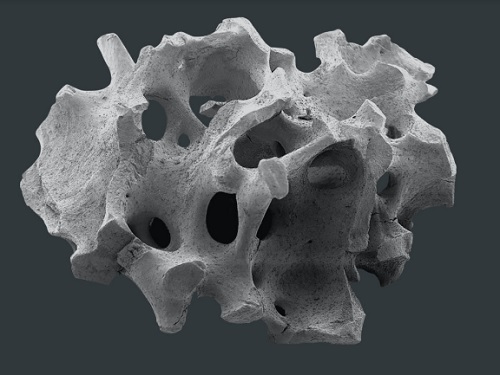

뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

2025.02.20

조회수 4536

-

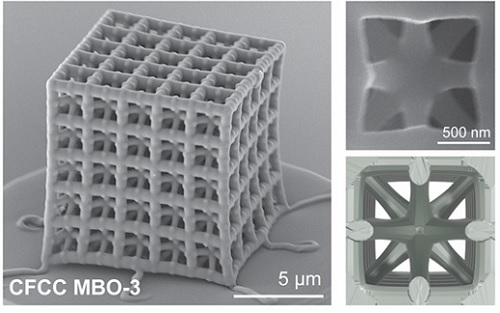

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

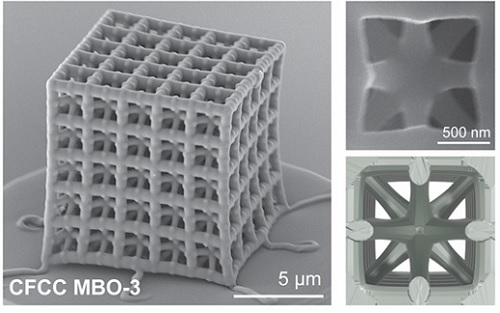

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18

조회수 3763

-

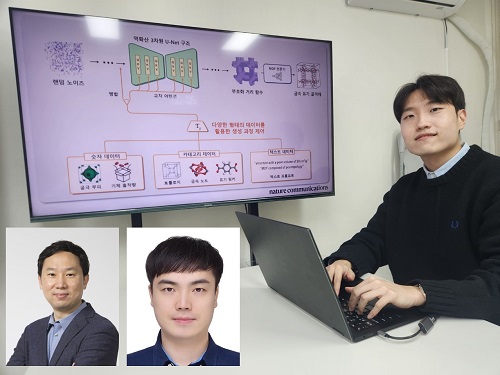

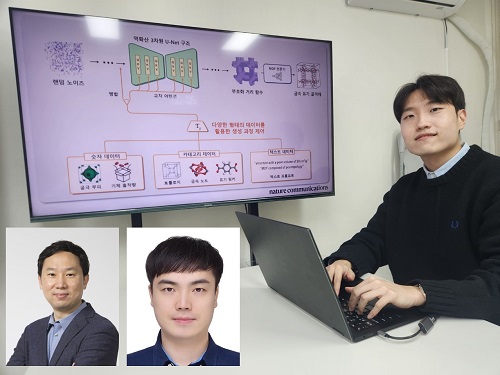

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23

조회수 5094

-

극한의 환경에서도 적용가능 열전 소재 최초 개발

스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 열 에너지 성능을 유지할 수 있는 열전 소재가 한국 연구진에 의해 개발되었다. 기존 열전 소재 분야의 오랜 난제였던 열전 소재의 성능과 기계적 유연성 간의 딜레마를 획기적으로 해결하였고 상용화 가능성을 입증하기도 했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 국립한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인 ‘비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 열전 섬유’를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

열전 소재는 온도 차이가 있을 때 전압을 발생시켜 열에너지를 전기에너지로 변환하는 소재로, 현재 약 70%의 에너지가 폐열로 사라지는 상황에서 이러한 폐열을 회수해 재활용할 수 있는 지속가능한 에너지 물질로 주목받고 있다.

우리 주변의 열원은 인체, 차량 배기구, 냉각 핀 등 대부분 곡면 형태를 띠고 있다. 세라믹 재료 기반의 무기 열전 소재는 높은 열전 성능을 자랑하지만 깨지기 쉬워 곡선형 제작이 어렵다는 단점이 있다. 반면, 기존 고분자 바인더를 사용한 유연 열전 소재는 다양한 형상의 표면에 적용할 수 있지만 고분자의 낮은 전기전도성과 높은 열 저항으로 인해 성능이 제한적이었다.

기존 유연 열전 소재는 유연성 확보를 위해 고분자 첨가제가 들어가지만, 이는 소자 성능에 심각한 제약을 가져오는 문제가 있었다. 연구팀이 개발한 무기 열전 소재는 첨가제 대신 나노 리본을 꼬아 실 형태의 순도 100% 열전 소재를 제작하는 방식으로 이러한 한계를 극복했다.

무기 나노 리본의 유연성에서 아이디어를 착안한 연구팀은 나노몰드 기반 전자빔 증착 기술을 사용해 나노 리본을 연속적으로 증착한 후 이를 실 형태로 꼬아 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 무기 열전 섬유를 제작했다.

이 무기 열전 섬유는 기존 열전 소재보다 높은 굽힘 강도를 지니며 1,000회 이상의 반복적인 구부림과 인장 테스트에도 전기적 특성 변화가 거의 나타나지 않았다. 연구팀이 만든 열전소자는 온도차를 이용해 전기를 생산하는 소자로 섬유형 열전소자로 옷을 만들면 체온으로부터 전기가 만들어져서 다른 전자제품을 가동시킬 수도 있다.

실제로 구명조끼나 의류에 열전 섬유를 내장해 에너지를 수집하는 시연을 통해 상용화 가능성을 입증했다. 또한 산업 현장에서는 파이프 내부의 뜨거운 유체와 외부의 차가운 공기 사이의 온도 차를 이용해 폐열을 재활용하는 고효율 에너지 수확 시스템을 구축할 가능성도 열었다.

정연식 교수는 "이번 연구에서 개발된 무기 유연 열전 소재는 스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 향후 추가 연구를 통해 상용화될 가능성이 크다”고 말했다. 또한 박인규 교수는 “이 기술은 차세대 에너지 수확 기술의 핵심이 될 것이며, 산업 현장의 폐열 활용부터 개인용 웨어러블 자가발전 기기까지 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.”고 강조했다.

우리 대학 신소재공학과 장한휘 박사과정 학생과 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’9월 17일 字 온라인판에 게재되었으며, 연구의 우수성을 인정받아 후면표지(Back cover)논문으로 선정되었다. (논문명: Flexible All-Inorganic Thermoelectric Yarns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 한국연구재단 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업, 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 산업통상자원부와 한국산업기술평가원(KEIT)의 지원 아래 수행됐다.

극한의 환경에서도 적용가능 열전 소재 최초 개발

스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 열 에너지 성능을 유지할 수 있는 열전 소재가 한국 연구진에 의해 개발되었다. 기존 열전 소재 분야의 오랜 난제였던 열전 소재의 성능과 기계적 유연성 간의 딜레마를 획기적으로 해결하였고 상용화 가능성을 입증하기도 했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 국립한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인 ‘비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 열전 섬유’를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

열전 소재는 온도 차이가 있을 때 전압을 발생시켜 열에너지를 전기에너지로 변환하는 소재로, 현재 약 70%의 에너지가 폐열로 사라지는 상황에서 이러한 폐열을 회수해 재활용할 수 있는 지속가능한 에너지 물질로 주목받고 있다.

우리 주변의 열원은 인체, 차량 배기구, 냉각 핀 등 대부분 곡면 형태를 띠고 있다. 세라믹 재료 기반의 무기 열전 소재는 높은 열전 성능을 자랑하지만 깨지기 쉬워 곡선형 제작이 어렵다는 단점이 있다. 반면, 기존 고분자 바인더를 사용한 유연 열전 소재는 다양한 형상의 표면에 적용할 수 있지만 고분자의 낮은 전기전도성과 높은 열 저항으로 인해 성능이 제한적이었다.

기존 유연 열전 소재는 유연성 확보를 위해 고분자 첨가제가 들어가지만, 이는 소자 성능에 심각한 제약을 가져오는 문제가 있었다. 연구팀이 개발한 무기 열전 소재는 첨가제 대신 나노 리본을 꼬아 실 형태의 순도 100% 열전 소재를 제작하는 방식으로 이러한 한계를 극복했다.

무기 나노 리본의 유연성에서 아이디어를 착안한 연구팀은 나노몰드 기반 전자빔 증착 기술을 사용해 나노 리본을 연속적으로 증착한 후 이를 실 형태로 꼬아 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 무기 열전 섬유를 제작했다.

이 무기 열전 섬유는 기존 열전 소재보다 높은 굽힘 강도를 지니며 1,000회 이상의 반복적인 구부림과 인장 테스트에도 전기적 특성 변화가 거의 나타나지 않았다. 연구팀이 만든 열전소자는 온도차를 이용해 전기를 생산하는 소자로 섬유형 열전소자로 옷을 만들면 체온으로부터 전기가 만들어져서 다른 전자제품을 가동시킬 수도 있다.

실제로 구명조끼나 의류에 열전 섬유를 내장해 에너지를 수집하는 시연을 통해 상용화 가능성을 입증했다. 또한 산업 현장에서는 파이프 내부의 뜨거운 유체와 외부의 차가운 공기 사이의 온도 차를 이용해 폐열을 재활용하는 고효율 에너지 수확 시스템을 구축할 가능성도 열었다.

정연식 교수는 "이번 연구에서 개발된 무기 유연 열전 소재는 스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 향후 추가 연구를 통해 상용화될 가능성이 크다”고 말했다. 또한 박인규 교수는 “이 기술은 차세대 에너지 수확 기술의 핵심이 될 것이며, 산업 현장의 폐열 활용부터 개인용 웨어러블 자가발전 기기까지 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.”고 강조했다.

우리 대학 신소재공학과 장한휘 박사과정 학생과 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’9월 17일 字 온라인판에 게재되었으며, 연구의 우수성을 인정받아 후면표지(Back cover)논문으로 선정되었다. (논문명: Flexible All-Inorganic Thermoelectric Yarns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 한국연구재단 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업, 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 산업통상자원부와 한국산업기술평가원(KEIT)의 지원 아래 수행됐다.

2024.10.21

조회수 5557

-

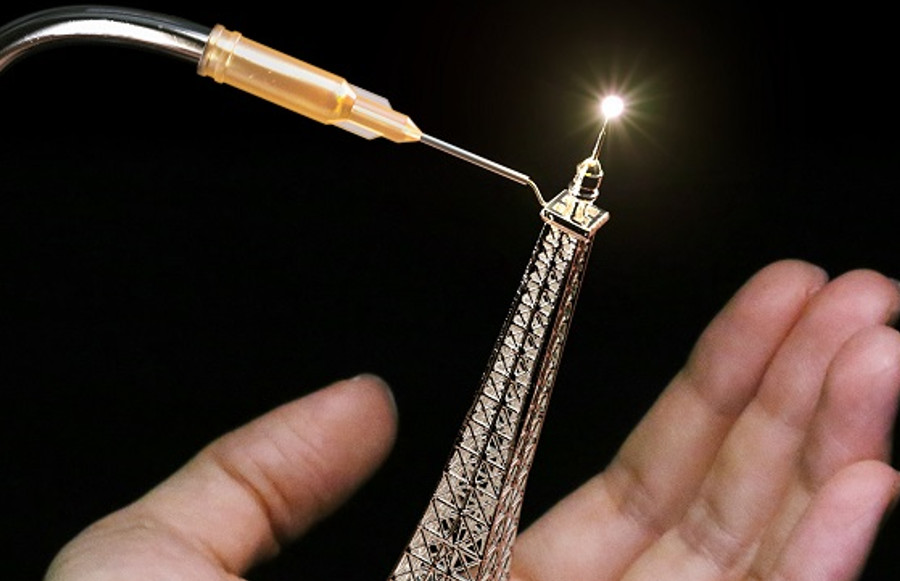

체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.06

조회수 8548

-

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22

조회수 8219

-

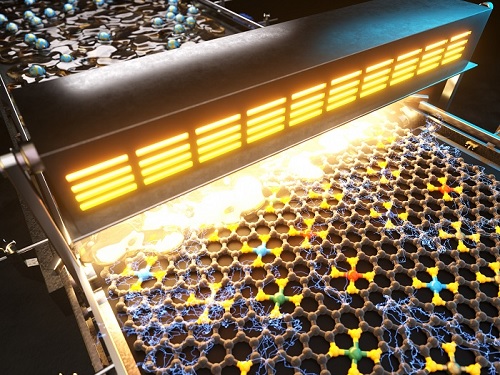

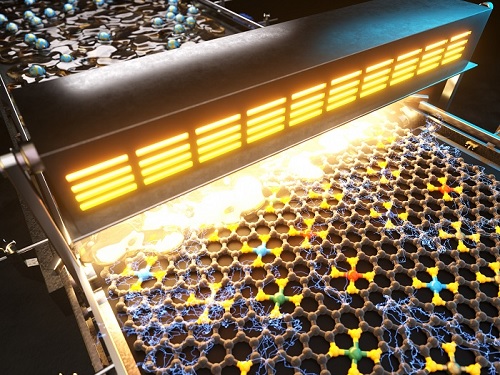

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06

조회수 10791

-

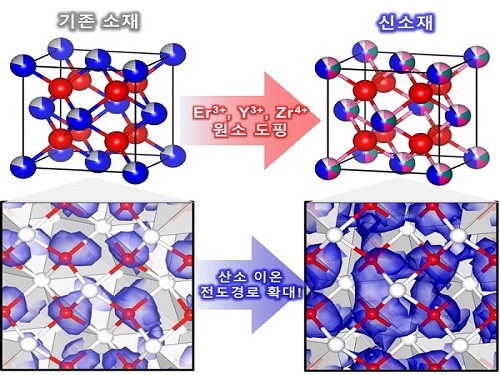

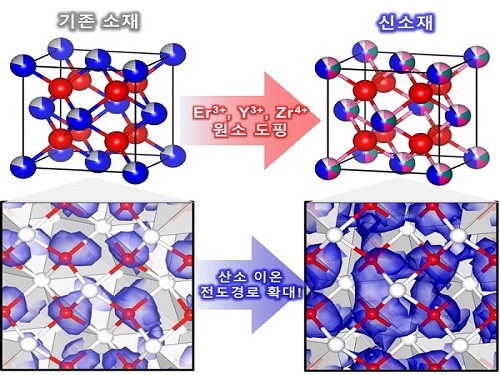

그린수소 생산에 탁월한 전해질 신소재 개발

그린수소는 풍력, 태양광등 재생에너지를 이용하여 생산과정에서 이산화탄소 배출이 전혀 없는 궁극적인 청정 에너지원으로 각광을 받고 있다. 이러한 그린수소를 활용/생산하는 연료전지, 수전해 전지, 촉매 분야에 산소 이온성 고체전해질이 널리 사용되고 있다. 이러한 산소 이온 전도체들은 주로 700oC 이상의 고온에서 활용되는데 이 때문에 소자 내의 다른 요소들과의 바람직하지 않은 화학반응, 소재 응집, 열충격이 발생하거나 높은 유지비용이 요구되는 등의 문제가 발생하고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 미국 메릴랜드 대학 에릭 왁스만(Eric Wachsman) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 기존 소재 대비 전도성이 140배 높은 산소 이온 전도성 고체전해질 개발에 성공했다고 22일 밝혔다.

개발된 신소재는 비스무트 산화물 기반으로 400oC에서 기존 지르코니아 소재의 700oC에 해당하는 높은 전도성을 보이며 중저온(600oC) 영역대에서 140배 이상 높은 이온전도도 나타냈다. 비스무트 산화물 산소 이온 전도체 소재는 중저온 영역대에서 상전이로 인해 이온전도도가 급격하게 감소한다는 문제가 있었으나, 이번 연구에서 개발된 산소 이온 전도체 신소재는 도핑을 통해 중저온 영역대에서도 1,000시간 이상 높은 이온전도도를 유지해 상용화 가능성을 크게 높였다.

또한, 공동연구팀은 원자단위 시뮬레이션 계산화학을 통해 도핑된 원소가 산소 이온 전도체 신소재의 성능 및 안정성을 향상하는 메커니즘을 규명했다. 개발된 신소재는 고체산화물 연료전지(SOFC)에 적용돼 학계에 보고된 소자 중 가장 높은 수준의 전력 생산(2.0 W/cm2, 600oC) 능력을 보였다. 그뿐만 아니라, 고체산화물 전해전지(SOEC)에도 적용돼 기존 대비 2배 높은 단위면적당 15.8 mL/min의 탁월한 그린 수소 생산 능력을 보이며, 해당 신소재의 실제 소자에의 적용 가능성을 증명했다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 개발된 산소 이온 전도체 신소재는 중저온 영역대에서도 안정적으로 높은 전도도를 유지할 수 있어 세라믹 소자의 높은 작동온도를 획기적으로 낮추는 데 활용될 것으로 기대되며, 탄소중립 실현을 위한 에너지/환경 소자 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것”이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 박사과정, 정인철 박사, 장승수 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 한국에너지기술연구원 이찬우 박사 연구팀이 공동으로 참여한 이번 연구는 전 세계적으로 권위있는 국제 학술지인 ‘어드벤스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ (IF : 29.4) 10월 17일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Lowering the Temperature of Solid Oxide Electrochemical Cells Using Triple-doped Bismuth Oxides).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업과 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

그린수소 생산에 탁월한 전해질 신소재 개발

그린수소는 풍력, 태양광등 재생에너지를 이용하여 생산과정에서 이산화탄소 배출이 전혀 없는 궁극적인 청정 에너지원으로 각광을 받고 있다. 이러한 그린수소를 활용/생산하는 연료전지, 수전해 전지, 촉매 분야에 산소 이온성 고체전해질이 널리 사용되고 있다. 이러한 산소 이온 전도체들은 주로 700oC 이상의 고온에서 활용되는데 이 때문에 소자 내의 다른 요소들과의 바람직하지 않은 화학반응, 소재 응집, 열충격이 발생하거나 높은 유지비용이 요구되는 등의 문제가 발생하고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 미국 메릴랜드 대학 에릭 왁스만(Eric Wachsman) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 기존 소재 대비 전도성이 140배 높은 산소 이온 전도성 고체전해질 개발에 성공했다고 22일 밝혔다.

개발된 신소재는 비스무트 산화물 기반으로 400oC에서 기존 지르코니아 소재의 700oC에 해당하는 높은 전도성을 보이며 중저온(600oC) 영역대에서 140배 이상 높은 이온전도도 나타냈다. 비스무트 산화물 산소 이온 전도체 소재는 중저온 영역대에서 상전이로 인해 이온전도도가 급격하게 감소한다는 문제가 있었으나, 이번 연구에서 개발된 산소 이온 전도체 신소재는 도핑을 통해 중저온 영역대에서도 1,000시간 이상 높은 이온전도도를 유지해 상용화 가능성을 크게 높였다.

또한, 공동연구팀은 원자단위 시뮬레이션 계산화학을 통해 도핑된 원소가 산소 이온 전도체 신소재의 성능 및 안정성을 향상하는 메커니즘을 규명했다. 개발된 신소재는 고체산화물 연료전지(SOFC)에 적용돼 학계에 보고된 소자 중 가장 높은 수준의 전력 생산(2.0 W/cm2, 600oC) 능력을 보였다. 그뿐만 아니라, 고체산화물 전해전지(SOEC)에도 적용돼 기존 대비 2배 높은 단위면적당 15.8 mL/min의 탁월한 그린 수소 생산 능력을 보이며, 해당 신소재의 실제 소자에의 적용 가능성을 증명했다.

이강택 교수는 “이번 연구에서 개발된 산소 이온 전도체 신소재는 중저온 영역대에서도 안정적으로 높은 전도도를 유지할 수 있어 세라믹 소자의 높은 작동온도를 획기적으로 낮추는 데 활용될 것으로 기대되며, 탄소중립 실현을 위한 에너지/환경 소자 상용화에 본 기술을 적용할 수 있을 것”이라며 연구의 의미를 강조했다.

기계공학과 유형민 박사과정, 정인철 박사, 장승수 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 한국에너지기술연구원 이찬우 박사 연구팀이 공동으로 참여한 이번 연구는 전 세계적으로 권위있는 국제 학술지인 ‘어드벤스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ (IF : 29.4) 10월 17일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Lowering the Temperature of Solid Oxide Electrochemical Cells Using Triple-doped Bismuth Oxides).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 수소에너지혁신기술개발사업과 나노 및 소재 기술개발사업의 지원으로 수행됐다.

2023.11.22

조회수 8923

-

인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수, 명현 교수, 그리고 신소재공학과 이건재 교수 공동연구팀이 ‘인간의 뇌를 모방한 3차원 집적 뉴로모픽 반도체’를 개발하는 데에 성공했다. ‘인간의 뇌를 모방해 동일평면 상에 수평 집적한 뉴로모픽 반도체’를 개발(2021년 Science Advances 게재)하는 데에 성공했던 연구팀은, 뉴런 소자와 시냅스 소자를 상하부에 3차원 방식으로 수직 집적해, 보다 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 뉴로모픽 반도체를 구현할 수 있음을 처음으로 보였다.

전기및전자공학부 졸업생 한준규 박사, 전기및전자공학부 이정우 박사과정과 김예은 박사과정, 그리고 신소재공학과 김영빈 박사과정이 공동 제1저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 ‘Advanced Science’ 2023년 9월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : 3D Neuromorphic Hardware with Single Thin-Film Transistor Synapses Over Single Thin-Body Transistor Neurons by Monolithic Vertical Integration). ‘Advanced Science’는 재료과학, 물리학, 화학, 생명과학, 엔지니어링 분야의 기초 및 응용 연구를 다루는 학제 간 오픈 액세스 저널이다. (impact factor : 17.521)

뉴로모픽(neuromorphic) 하드웨어는, 인간의 뇌가 매우 복잡한 기능을 수행하지만 소비하는 에너지는 20와트(W) 밖에 되지 않는다는 것에 착안해, 인간의 뇌를 모방해 인공지능 기능을 하드웨어로 구현하는 방식이다. 뉴로모픽 하드웨어는 기존의 폰 노이만(von Neumann) 방식과 다르게 인공지능 기능을 초저전력으로 수행할 수 있어 많은 주목을 받고 있다. 뉴로모픽 하드웨어를 구현하기 위해서는 생물학적 뇌와 동일하게 일정 신호가 통합되었을 때 스파이크를 발생하는 뉴런과 두 뉴런 사이의 연결성을 기억하는 시냅스가 필요하다.

연구팀은 단일 박막 트랜지스터(thin-film transistor) 기반 시냅스 소자를 단일 트랜지스터 기반 뉴런 소자 위에 3차원 방식으로 수직 집적해, 높은 집적도와 전력 효율을 가지는 3차원 집적 뉴로모픽 반도체를 개발했다. 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자를 제작하기 위해, 엑시머 레이저 어닐링(excimer laser annealing) 기법을 활용했다. 또한, 아래층 뉴런 소자의 손상 없이 위층 시냅스 소자의 내구성을 향상시키기 위해, 소자 내부의 줄열(Joule heat)을 이용한 자체 어닐링 기법도 제안했다. 이러한 뛰어난 내구성을 바탕으로, 이벤트 카메라(event camera)를 기반으로 제작된 손동작 기반의 수화 (手話) 패턴을 높은 성공률로 인식할 수 있음을 보였다.

2023.09.21

조회수 8707

-

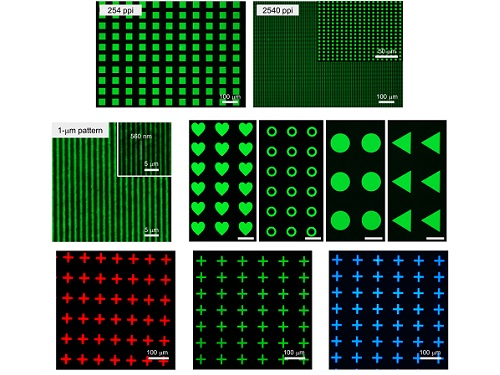

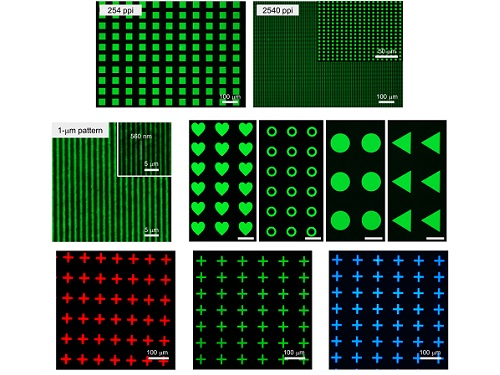

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

생생한 가상현실 구현 패터닝 기술 개발

디스플레이 패널에 들어가는 수많은 픽셀은 빛을 낼 수 있는 발광 소재들을 고해상도로 패터닝(patterning) 함으로써 얻어진다. 특히, 증강현실/가상현실용 근안(near-eye) 디스플레이의 경우 우수한 화질을 얻기 위해서는 기존 디스플레이 이상의 초고해상도 픽셀 패턴이 반드시 필요하다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀(공동저자 강정구 교수 연구팀)이 발광성 나노소재의 높은 발광 효율을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 패터닝 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

높은 색 순도와 발광 효율로 인해 차세대 발광체로 주목받고 있는 양자점(퀀텀닷)이나 페로브스카이트 나노결정과 같은 용액공정용 나노소재들의 경우, 고유의 우수한 광학적 특성을 유지하면서 균일한 초고해상도 패턴을 제작하는 것이 어렵기 때문에 이를 극복할 수 있는 새로운 소재 및 공정 기술을 개발하는 것이 차세대 디스플레이 구현에 있어서의 필수 요소라고 할 수 있다.

조 교수 연구팀은 양자점과 페로브스카이트 나노결정이 가지는 강한 광촉매 특성을 활용하여, 양자점 또는 페로브스카이트 나노결정에 빛이 조사되었을 때 나노결정 리간드 사이에서 가교(crosslinking) 화학 반응이 쉽게 유도되도록 소재를 설계하였고, 이를 통해 발광성 나노소재의 고유한 광학적 특성을 완전히 보존할 수 있는 초고해상도 패터닝 기술을 개발했다.

연구팀은 해당 공정을 통해 560 나노미터(nm) 수준의 패턴 너비를 가지는 초고해상도(12,000 ppi급) 페로브스카이트 나노결정 패턴을 균일하게 제작할 수 있음을 보였다. 이는 증강현실/가상현실 디스플레이에서 일반적으로 요구되는 해상도(수천 ppi)를 훨씬 상회하는 값이다. 형성된 발광 나노소재 패턴은 물리적, 광학적 특성 측면에서 높은 균일도를 보였다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광촉매 패터닝 공정에서의 정확한 반응 메커니즘을 규명하였고, 이러한 패터닝 메커니즘이 양자점과 페로브스카이트 뿐만 아니라 발광성 고분자에까지 범용적으로 적용될 수 있는 높은 확장성을 가지는 기술이라는 것을 확인하였다. 더 나아가, 연구팀은 개발된 광촉매 패터닝 기술이 연속적인 다층 공정 및 발광 다이오드 소자 제작에 적용 가능하다는 것을 증명하여 높은 산업적 활용 가능성을 입증하였다.

조힘찬 교수는 “본 광촉매 패터닝 기술은 간단한 공정을 통해 다양한 발광 나노소재의 우수한 광학적 특성을 그대로 유지하면서도, 초고해상도 패터닝을 쉽게 가능하게 한다는 점에서 차세대 디스플레이, 이미지 센서 등 다양한 산업에서 유용하게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급하였다.

신소재공학과 맹성규 석사과정 및 박선재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스 (Science Advances)' 8월 9권 33호에 출판됐다. (논문명 : Direct photocatalytic patterning of colloidal emissive nanomaterials).

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2023.08.17

조회수 7770

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25 조회수 870

軍 전투원, 신소재 입고 개인 맞춤형 훈련시대 연다

기존 군 훈련은 정형화된 방식에 의존하는 경우가 많아 전투원 개인의 특성이나 전투 상황에 맞춘 최적화된 훈련 제공에 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 전자섬유 플랫폼을 개발해 전투원 개개인의 특성과 전투 국면을 반영할 수 있는 원천기술을 확보했다. 이 기술은 전장에서 활용할 수 있을 만큼 튼튼함이 입증됐고, 많은 병력에게 보급할 수 있을 정도의 경제성도 갖췄다.

우리 대학 신소재공학과 스티브 박 교수 연구팀이 섬유 위에 전자회로를 `그려 넣는' 혁신적인 기술을 통해 유연하고 착용 가능한 전자 섬유(E-textile) 플랫폼을 개발했다고 25일 밝혔다.

연구팀이 개발한 웨어러블 전자 섬유 플랫폼은 3D 프린팅 기술과 신소재공학적 설계를 결합해 유연하면서도 내구성이 뛰어난 센서와 전극을 섬유에 직접 인쇄했다. 이를 통해 전투원 개개인의 정밀한 움직임 및 인체 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 맞춤형 훈련 모델을 제시할 수 있게 됐다.

기존 전자 섬유 제작 방식은 복잡하거나 개인별 맞춤형 제작에 한계가 있었다. 연구팀은 이를 극복하고자 `직접 잉크 쓰기(Direct Ink Writing, DIW)' 3D 프린팅이라는 적층 방식 기술을 도입했다.

이 기술은 센서와 전극의 기능을 하는 특수 잉크를 섬유 기판 위에 원하는 패턴으로 직접 분사해 인쇄하는 방식이다. 이를 통해 복잡한 마스크 제작 과정 없이도 다양한 디자인을 유연하게 구현할 수 있게 됐다. 이는 수십만 명에 달하는 군 병력에 손쉽게 보급할 수 있는 효과적인 기술로 기대된다.

해당 기술의 핵심은 신소재공학적 설계에 기반한 고성능 기능성 잉크 개발이다. 연구팀은 유연성을 가진 스티렌-부타디엔-스티렌(Styrene-butadiene-styrene, SBS) 고분자와 전도성을 부여하는 다중 벽 탄소나노튜브(Multi-walled carbon nanotube,MWCNT)를 조합해, 최대 102% 늘어나면서도, 10,000번의 반복적인 테스트에서도 안정적인 성능을 유지하는 인장/굽힘 센서 잉크를 개발했다. 이는 전투원의 격렬한 움직임 속에서도 정확한 데이터를 꾸준히 얻을 수 있음을 의미한다.

또한, 섬유의 위아래 층을 전기적으로 연결하는 `상호연결 전극(Interconnect electrode)' 구현에도 신소재 기술이 적용됐다. 은(Ag) 플레이크와 단단한 폴리스티렌(Polystyrene) 고분자를 조합한 전극 잉크를 개발, 섬유 속으로 잉크가 스며드는 정도(Impregnation level)를 정밀하게 제어해 섬유의 양면 또는 다층 구조를 효과적으로 연결하는 기술을 확보했다. 이를 통해 센서와 전극이 집적된 다층 구조의 웨어러블 전자 시스템 제작이 가능하다.

연구팀은 실제 인체 움직임 모니터링 실험을 통해 개발된 플랫폼의 성능을 입증했다. 연구팀은 개발된 전자 섬유를 옷의 주요 관절 부위(어깨, 팔꿈치, 무릎)에 프린팅하여 달리기, 팔 벌려 높이뛰기, 팔굽혀 펴기 등 다양한 운동 시의 움직임과 자세 변화를 실시간으로 측정했다.

또한, 스마트 마스크를 활용해 호흡 패턴을 모니터링하거나, 장갑에 여러 센서 및 전극을 프린팅해 기계학습을 통한 물체 인식 및 복합적인 촉감 정보를 인지하는 응용 가능성도 시연했다. 이러한 결과는 개발된 전자 섬유 플랫폼이 전투원의 움직임 역학을 정밀하게 파악하는 데 효과적임을 보여준다.

이번 연구는 최첨단 신소재 기술이 국방 분야 첨단화에 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례다. 이번 연구에 참여한 박규순 육군 소령은 군사적 활용이나 실 보급을 위한 경제성 등의 요구되는 목표들을 연구설계 시부터 고려했다.

박 소령은 "현재 우리 군은 인구절벽으로 인한 병력자원의 감소와 과학기술의 발전으로 위기이자 기회를 마주하고 있다. 또한, 전장에서의 생명 존중이 큰 이슈로 떠오르고 있다. 해당 연구는 병과/직책별, 전투의 유형에 따른 맞춤식 훈련을 제공할 수 있는 원천기술을 확보해 우리 장병들의 전투력을 향상하고 생존성을 보장하기 위한 것이다ˮ 라고 전했다.

이어, “이번 연구가 과학적인 기여와 군 활용성의 두 마리 토끼를 모두 잡은 사례로 평가받길 기대한다”라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 박규순 박사과정(육군 소령)이 제1 저자로 참여하고 스티브 박 교수가 지도한 이번 연구는 전기·전자/재료공학 분야 국제 학술지인 `npj Flexible Electronics (JCR 분야 상위 1.8%)' 에 2025년 5월 27일 자로 출판됐다.

※논문명 : Fabrication of Multifunctional Wearable Interconnect E-textile Platform Using Direct Ink Writing (DIW) 3D Printing

※DOI: https://doi.org/10.1038/s41528-025-00414-7

한편 이번 연구는 산업통상자원부 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.25 조회수 870 가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 969

가벼운 숨결·압력·소리까지 감지, 맞춤형 촉각 센서 개발

로봇이 물체를 잡을 때나, 의료기기가 몸의 맥박을 감지할 때 촉각 센서는 손끝처럼 ‘눌림’을 느끼는 기술이다. 기존 센서들은 반응이 느리거나 여러 번 쓰면 정확도가 떨어지는 단점이 있었는데, 한국 연구진이 가벼운 숨결, 압력, 소리까지 정확하고 빠르게 감지할 수 있어, 일상적인 움직임부터 의료용 진단까지 폭넓게 사용할 수 있는 센서를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀이 국가과학기술연구회(NST, 이사장 김영식) 산하 한국전자통신연구원(ETRI, 원장 방승찬)과의 공동연구를 통해 기존 촉각 센서 기술의 구조적 한계를 극복한 혁신적 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

이번 공동연구의 핵심은 ‘열성형 기반 3차원 전자 구조(Thermoformed 3D Electronics, T3DE)’를 적용해 유연성과 정밀성, 반복 내구성을 동시에 확보한 맞춤형 촉각 센서를 구현한 것이다.

특히, 소프트 엘라스토머(고무, 실리콘 등 쭉 늘렸다가 놓으면 다시 원래 모양으로 돌아오는 재료) 기반 센서가 갖는 느린 응답속도, 높은 히스테리시스*, 크립(오랫동안 힘을 가했을 때 재료가 천천히 변형되는 현상) 오차 등 구조적 문제를 극복하면서도 다양한 환경에서 정밀하게 작동하는 플랫폼으로 주목받고 있다.

* 히스테리시스(Hysteresis): 한 번 받았던 힘이나 변화가 기억처럼 남아서, 똑같은 자극을 주더라도 항상 같은 결과가 나오지 않는 현상

T3DE 센서는 2차원 필름 위에 정밀하게 전극을 형성한 후, 열과 압력을 가해 3차원 구조로 성형하는 과정을 통해 제작된다. 특히 센서 상부의 전극과 지지 다리 구조는 목적에 따라 기계적 물성을 조절할 수 있도록 설계되어 있으며, 지지 다리의 두께, 길이, 개수 등 미세한 구조 매개변수를 조정함으로써 센서의 영률(Young’s modulus)*을 10Pa에서 1MPa까지 폭넓게 설정할 수 있다. 이 수치는 피부, 근육, 힘줄 등의 생체조직과 유사한 수준으로, 실제 생체 인터페이스용 센서로도 유용하다.

* 영률(Young’s modulus): 재료의 강성을 나타내는 지표로, 이번 연구에서는 다양한 생체조직과 일치하는 수준까지 조절 가능함

이번에 개발된 T3DE 센서는 공기를 유전체로 활용해 전력 소비를 줄이는 동시에, 민감도, 응답속도, 온도 안정성, 반복 정밀도 측면에서도 우수한 성능을 보였다.

실험 결과, 해당 센서는 △민감도 5,884 kPa⁻¹ △응답속도 0.1ms(1,000분의 1초보다 짧은 시간) △히스테리시스 0.5% 이하 △5,000회 반복 측정에서도 정밀도 99.9% 이상을 유지하는 내구성을 입증했다.

연구팀은 이 센서를 활용해 고해상도 40×70 배열하여, 총 2,800개의 센서를 촘촘히 구성, 운동 중 발바닥의 압력 분포를 실시간 시각화하고, 손목 맥박 측정을 통한 혈관 건강 상태 평가 가능성도 확인했다. 또한, 상용 음향 센서 수준의 소리 감지 실험에서도 성공적인 결과를 얻었다. 즉, 이 센서는 발바닥 압력, 맥박, 소리까지 매우 정확하고 빠르게 측정할 수 있어서 운동, 건강, 소리 감지 등 다양한 분야에 활용될 수 있다.

T3DE 기술은 증강현실(AR) 기반 외과 수술 훈련 시스템에도 적용됐다. 각 센서 요소마다 서로 다른 영률을 부여해 실제 생체조직과 유사한 강성을 구현했으며, 수술 절개 시 가해지는 압력 강도에 따라 시각·촉각 피드백을 동시에 제공하고, 너무 깊이 베거나, 위험한 부위를 건드리면 실시간 위험 경고 기능까지 갖춘 시스템이 구현되었다. 이는 의료 교육의 몰입도와 정확성을 획기적으로 향상할 수 있는 기술로 평가된다.

우리 대학 박인규 교수는 “이 센서는 설계 단계에서부터 정밀하게 조절할 수 있어 다양한 환경에서도 안정적으로 작동한다”며, “일상생활은 물론 의료, 재활, 가상현실 등 다양한 분야에서 쓸 수 있을 것”이라고 밝혔다.

본 연구는 ETRI 최중락 박사, KAIST 한찬규 석사, 이돈호 박사과정이 공동 제1저자로 참여했으며, 박인규 교수가 전체 연구를 총괄했다. 연구 결과는 세계적 권위의 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 2025년 5월호에 게재됐으며, 해당 논문은 사이언스 어드밴시스 공식 SNS 채널(Facebook, Twitter)을 통해 전 세계에 소개되기도 했다.

※ 논문명: Thermoforming 2D films into 3D electronics for high-performance, customizable tactile sensing

※ DOI: 10.1126/sciadv.adv0057

이번 연구는 산업통상자원부, 한국연구재단, 한국산업기술평가관리원의 지원을 받아 수행됐다.

2025.06.23 조회수 969 뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

2025.02.20 조회수 4536

뼈처럼 사용할수록 더 강해지는 신소재 개발

아파트 건물, 차량 등을 구성한 재료는 반복 하중을 받으면 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 고장과 파괴가 발생한다. 한미 공동연구진이 뼈에 하중이 가해지면 내부의 피로부터 미네랄이 합성되어 골밀도를 증가시키는 원리에서 영감을 얻은 생체모방기술을 이용하여 사용할수록 단단해지는 신소재를 개발하는데 성공했다.

우리 대학 신소재공학과 강성훈 교수 연구팀이 존스홉킨스 대학, 조지아 공과대학과 공동연구를 통해 뼈가 운동을 하면 더 강해지는 것과 같이 반복적으로 사용할수록 더욱 강해지는 신소재를 개발했다고 20일 밝혔다.

강성훈 교수 연구팀은 기존의 재료가 반복적으로 사용할수록 성능이 저하되는 문제를 해결하고자 뼈가 운동과 같이 응력이 가해졌을 때 세포의 작용에 의해 미네랄을 형성해서 더욱 강해지는 특성에서 영감을 받아, 세포의 작용에 의존하지 않고도 응력을 가하면 스스로 미네랄을 합성해 더욱 강해져 다양한 응용 분야에서 사용이 가능할 것으로 기대되는 신소재를 개발했다.

연구팀은 세포의 작용을 대체하기 위해서 힘을 많이 가할수록 더 많은 전하를 생성하는 다공성 압전(힘을 전기로 변환하는 작용) 바탕재를 만든 후 그 안에 피와 유사한 미네랄 성분을 갖는 전해질을 넣은 복합재료를 합성했다.

그리고 이 재료에 주기적인 힘을 가한 후 재료의 물성 변화를 측정한 결과, 응력의 빈도와 크기에 비례해서 재료의 강성이 향상되고 아울러 에너지 소산 능력도 향상되는 결과를 보였다.

이러한 특성을 갖는 이유는 미네랄이 반복적인 응력에 의해 다공성 재료 내부에 형성되고 커다란 힘이 가해졌을 때는 파괴되면서 에너지를 소산시키고 다시 반복적인 응력을 가하면 미네랄이 다시 형성되기 때문임을 마이크로 CT를 이용한 내부 구조 촬영을 통해 밝혀냈다.

이는 기존의 재료들이 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 감소되는 것과 달리 사용할수록 강성과 충격 흡수 능력이 동시에 향상되는 특성을 보여 주었다.

또한 이 재료는 가해지는 응력의 크기와 빈도에 비례해서 특성이 향상되기에 구조물의 용도에 적합한 기계적 물성 분포를 갖도록 자가 조정이 가능하며 자가 치유 능력을 갖고 있다.

강성훈 교수는 “이번 연구를 통해서 개발된 신소재는 기존 재료에 비해 반복적으로 사용할수록 강성과 충격 흡수가 잘되는 특성을 가지게 되므로 인공 관절 뿐만 아니라, 항공기, 선박, 자동차, 구조물 등 다양한 분야에 원리가 응용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 말했다.

강성훈 교수가 교신저자로 발표한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시즈(Science Advances)' 2월 11권 6호에 출판됐다. (논문명 : A material dynamically enhancing both load-bearing and energy-dissipation capability under cyclic loading)

DOI:10.1126/sciadv.adt3979

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자유치사업 (Brain Pool Plus)의 지원을 받아 존스홉킨스대학 극한재료연구소와 조지아 공과대학과 공동연구로 수행됐다.

2025.02.20 조회수 4536 초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18 조회수 3763

초경량·고강도 동시 갖춘 첨단 신소재 개발

최근 자동차, 항공, 모빌리티 등 첨단 산업에서는 경량화와 동시에 우수한 기계적 성능을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 국제 공동연구진이 나노 구조를 활용한 초경량 고강도 소재를 개발하여 향후 맞춤형 설계를 통해 다양한 산업에 응용 가능성을 제시했다.

우리 대학 기계공학과 유승화 교수 연구팀이 토론토 대학(Univ. of Toronto) 토빈 필레터 교수(Prof. Tobin Filleter) 연구팀과 협력해, 높은 강성과 강도를 유지하면서도 경량성을 극대화한 나노 격자 구조를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 이번 연구에서 격자 구조의 보(beam) 형상을 최적화해 경량성을 유지하면서도 강성과 강도를 극대화하는 방안을 모색했다.

특히, 다목적 베이지안 최적화(Multi-objective Bayesian Optimization) 알고리즘*을 활용해 인장 및 전단 강성 향상과 무게 감소를 동시에 고려하는 최적 설계를 수행했다. 기존 방식보다 훨씬 적은 데이터(약 400개)만으로도 최적의 격자 구조를 예측하고 설계할 수 있음을 입증했다.

*다목적 베이지안 최적화 알고리즘: 여러 목표를 동시에 고려해 최적의 해결책을 찾는 방법으로, 불확실도가 있는 상황에서도 효율적으로 데이터 수집과 결과 예측을 반복하며 최적화를 진행

연구팀은 더 나아가, 나노 스케일에서는 크기가 작아질수록 기계적 특성이 향상되는 효과를 극대화하기 위해 열분해 탄소(pyrolytic carbon) 소재*를 활용해 초경량·고강도·고강성 나노 격자 구조를 구현했다.

*열분해 탄소 소재: 높은 온도에서 유기물을 분해해 얻는 탄소 물질로, 내열성과 강도가 뛰어나 다양한 산업에서 사용 예를 들어, 고온에서도 변형되지 않는 코팅재로 활용되어 반도체 장비나 인공 관절 코팅에 쓰임

이를 위해 이광자 중합(two-photon polymerization, 2PP) 기술*을 적용해 복잡한 나노 격자 구조를 정밀하게 제작했으며, 기계적 성능 평가 결과 해당 구조가 강철에 버금가는 강도와 스티로폼 수준의 경량성을 동시에 갖추고 있음을 확인했다.

*이광자 중합 기술: 레이저 빔을 이용해 특정 파장의 두 개의 광자가 동시에 흡수될 때만 중합 반응이 일어나도록 하는 원리를 기반으로 하는 첨단 광학 제조 기술

또한, 멀티포커스 이광자 중합(multi-focus 2PP) 기술을 이용해 나노스케일의 정밀도를 유지하면서도 밀리미터 스케일의 구조물 제작이 가능함을 연구팀은 입증했다.

유승화 교수는 “이번 기술은 기존 설계 방식의 한계로 지적되던 응력 집중 문제를 3차원 나노 격자 구조를 통해 혁신적으로 해결함으로써, 초경량성과 고강도를 동시에 구현한 신소재 개발에 중요한 진전을 이루었다”라고 말했다.

이어 유 교수는 “데이터 기반 최적화 설계와 정밀 3D 프린팅 기술을 융합한 이 기술은 항공우주 및 자동차 산업의 경량화 수요에 부응할 뿐만 아니라, 맞춤형 설계를 통한 다양한 산업 응용 가능성을 열어갈 것으로 기대된다”라고 강조했다.

이번 연구는 피터 설레스 박사(Dr. Peter Serles)와 KAIST 여진욱 박사가 공동 제1 저자로 연구를 주도했으며, 유승화 교수와 토빈 필레터 교수가 교신 저자로 참여했다.

연구 결과는 세계적인 국제 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2025년 1월 23일 게재됐다.(논문 제목: Ultrahigh Specific Strength by Bayesian Optimization of Lightweight Carbon Nanolattices) DOI: https://doi.org/10.1002/adma.202410651

이번 연구는 과학기술정보통신부에서 지원하는 다상소재 혁신생산공정 연구센터 과제(ERC사업)와 식품의약품안전처의 M3DT(의료기기 디지털 개발도구) 과제, KAIST 국제협력사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.18 조회수 3763 원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23 조회수 5094

원하는 소재 개발 인공지능 모퓨전(MOFFUSION)으로

최근 생성형 인공지능은 텍스트, 이미지, 비디오 생성 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만, 소재 개발 분야에서는 아직 충분히 활용되지 못하고 있다. 이러한 상황에서 KAIST 연구진이 구조적 복잡성을 지닌 다공성 소재를 생성하는 인공지능 모델을 개발하여, 사용자가 원하는 특성의 소재를 선택적으로 생성할 수 있게 되었다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 원하는 물성을 가진 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOF)를 생성하는 인공지능 모델을 개발했다고 23일 밝혔다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 생성형 인공지능 모델인 모퓨전(MOFFUSION)은 금속 유기 골격체의 구조를 보다 효율적으로 표현하기 위해, 이들의 공극 구조를 3차원 모델링 기법을 활용해 나타내는 혁신적인 접근 방식을 채택했다. 이 기법을 통해 기존 모델들에서 보고된 낮은 구조 생성 효율을 81.7%로 크게 향상시켰다.

또한, 모퓨전은 생성 과정에서 사용자가 원하는 특성을 다양한 형태로 표현하여 인공지능 모델에 입력할 수 있는 특징이 있다. 연구진은 사용자가 원하는 물성을 숫자, 카테고리, 텍스트 등 다양한 형태로 입력할 수 있으며, 데이터 형태와 관계없이 높은 생성 성능을 보임을 확인했다.

예를 들어, 사용자가 생성하고자 하는 물질의 특성값을 텍스트 형태(예:“30 g/L의 수소 흡착량을 갖는 구조”)로 모델에 입력하면, 모델은 이에 상응하는 물질을 선택적으로 생성한다. 이러한 특징은 소재 개발에 있어 인공지능 모델의 활용성과 편의성을 크게 개선하는 요소로 작용한다.

김지한 교수는 “원하는 물성의 소재를 개발하는 것은 소재 분야의 가장 큰 목표이며 오랜 연구 주제”라며, “연구팀이 개발한 기술은 인공지능을 활용한 다공성 소재 개발에 있어 큰 발전을 이뤘으며, 앞으로 해당 분야에서 생성형 인공지능의 도입을 촉진할 것”이라고 말했다.

우리 대학 생명화학공학과 박준길 박사, 이유한 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 지난 1월 2일 게재됐다. (논문명 : Multi-modal conditional diffusion model using signed distance functions for metal-organic frameworks generation) (https://doi.org/10.1038/s41467-024-55390-9)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 나노 및 소재기술 개발사업, 그리고 한국연구재단 (NRF) 중견연구자 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.23 조회수 5094 극한의 환경에서도 적용가능 열전 소재 최초 개발

스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 열 에너지 성능을 유지할 수 있는 열전 소재가 한국 연구진에 의해 개발되었다. 기존 열전 소재 분야의 오랜 난제였던 열전 소재의 성능과 기계적 유연성 간의 딜레마를 획기적으로 해결하였고 상용화 가능성을 입증하기도 했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 국립한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인 ‘비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 열전 섬유’를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

열전 소재는 온도 차이가 있을 때 전압을 발생시켜 열에너지를 전기에너지로 변환하는 소재로, 현재 약 70%의 에너지가 폐열로 사라지는 상황에서 이러한 폐열을 회수해 재활용할 수 있는 지속가능한 에너지 물질로 주목받고 있다.

우리 주변의 열원은 인체, 차량 배기구, 냉각 핀 등 대부분 곡면 형태를 띠고 있다. 세라믹 재료 기반의 무기 열전 소재는 높은 열전 성능을 자랑하지만 깨지기 쉬워 곡선형 제작이 어렵다는 단점이 있다. 반면, 기존 고분자 바인더를 사용한 유연 열전 소재는 다양한 형상의 표면에 적용할 수 있지만 고분자의 낮은 전기전도성과 높은 열 저항으로 인해 성능이 제한적이었다.

기존 유연 열전 소재는 유연성 확보를 위해 고분자 첨가제가 들어가지만, 이는 소자 성능에 심각한 제약을 가져오는 문제가 있었다. 연구팀이 개발한 무기 열전 소재는 첨가제 대신 나노 리본을 꼬아 실 형태의 순도 100% 열전 소재를 제작하는 방식으로 이러한 한계를 극복했다.

무기 나노 리본의 유연성에서 아이디어를 착안한 연구팀은 나노몰드 기반 전자빔 증착 기술을 사용해 나노 리본을 연속적으로 증착한 후 이를 실 형태로 꼬아 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 무기 열전 섬유를 제작했다.

이 무기 열전 섬유는 기존 열전 소재보다 높은 굽힘 강도를 지니며 1,000회 이상의 반복적인 구부림과 인장 테스트에도 전기적 특성 변화가 거의 나타나지 않았다. 연구팀이 만든 열전소자는 온도차를 이용해 전기를 생산하는 소자로 섬유형 열전소자로 옷을 만들면 체온으로부터 전기가 만들어져서 다른 전자제품을 가동시킬 수도 있다.

실제로 구명조끼나 의류에 열전 섬유를 내장해 에너지를 수집하는 시연을 통해 상용화 가능성을 입증했다. 또한 산업 현장에서는 파이프 내부의 뜨거운 유체와 외부의 차가운 공기 사이의 온도 차를 이용해 폐열을 재활용하는 고효율 에너지 수확 시스템을 구축할 가능성도 열었다.

정연식 교수는 "이번 연구에서 개발된 무기 유연 열전 소재는 스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 향후 추가 연구를 통해 상용화될 가능성이 크다”고 말했다. 또한 박인규 교수는 “이 기술은 차세대 에너지 수확 기술의 핵심이 될 것이며, 산업 현장의 폐열 활용부터 개인용 웨어러블 자가발전 기기까지 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.”고 강조했다.

우리 대학 신소재공학과 장한휘 박사과정 학생과 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’9월 17일 字 온라인판에 게재되었으며, 연구의 우수성을 인정받아 후면표지(Back cover)논문으로 선정되었다. (논문명: Flexible All-Inorganic Thermoelectric Yarns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 한국연구재단 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업, 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 산업통상자원부와 한국산업기술평가원(KEIT)의 지원 아래 수행됐다.

2024.10.21 조회수 5557

극한의 환경에서도 적용가능 열전 소재 최초 개발

스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 열 에너지 성능을 유지할 수 있는 열전 소재가 한국 연구진에 의해 개발되었다. 기존 열전 소재 분야의 오랜 난제였던 열전 소재의 성능과 기계적 유연성 간의 딜레마를 획기적으로 해결하였고 상용화 가능성을 입증하기도 했다.

우리 대학 신소재공학과 정연식 교수와 기계공학과 박인규 교수 공동 연구팀이 국립한밭대학교 오민욱 교수, 한국기계연구원(원장 류석현) 정준호 박사 연구팀과 협업을 통해, 차세대 유연 전자소자를 위한 혁신적인 에너지 수확 솔루션인 ‘비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 열전 섬유’를 개발하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

열전 소재는 온도 차이가 있을 때 전압을 발생시켜 열에너지를 전기에너지로 변환하는 소재로, 현재 약 70%의 에너지가 폐열로 사라지는 상황에서 이러한 폐열을 회수해 재활용할 수 있는 지속가능한 에너지 물질로 주목받고 있다.

우리 주변의 열원은 인체, 차량 배기구, 냉각 핀 등 대부분 곡면 형태를 띠고 있다. 세라믹 재료 기반의 무기 열전 소재는 높은 열전 성능을 자랑하지만 깨지기 쉬워 곡선형 제작이 어렵다는 단점이 있다. 반면, 기존 고분자 바인더를 사용한 유연 열전 소재는 다양한 형상의 표면에 적용할 수 있지만 고분자의 낮은 전기전도성과 높은 열 저항으로 인해 성능이 제한적이었다.

기존 유연 열전 소재는 유연성 확보를 위해 고분자 첨가제가 들어가지만, 이는 소자 성능에 심각한 제약을 가져오는 문제가 있었다. 연구팀이 개발한 무기 열전 소재는 첨가제 대신 나노 리본을 꼬아 실 형태의 순도 100% 열전 소재를 제작하는 방식으로 이러한 한계를 극복했다.

무기 나노 리본의 유연성에서 아이디어를 착안한 연구팀은 나노몰드 기반 전자빔 증착 기술을 사용해 나노 리본을 연속적으로 증착한 후 이를 실 형태로 꼬아 비스무트 텔루라이드(Bi2Te3) 무기 열전 섬유를 제작했다.

이 무기 열전 섬유는 기존 열전 소재보다 높은 굽힘 강도를 지니며 1,000회 이상의 반복적인 구부림과 인장 테스트에도 전기적 특성 변화가 거의 나타나지 않았다. 연구팀이 만든 열전소자는 온도차를 이용해 전기를 생산하는 소자로 섬유형 열전소자로 옷을 만들면 체온으로부터 전기가 만들어져서 다른 전자제품을 가동시킬 수도 있다.

실제로 구명조끼나 의류에 열전 섬유를 내장해 에너지를 수집하는 시연을 통해 상용화 가능성을 입증했다. 또한 산업 현장에서는 파이프 내부의 뜨거운 유체와 외부의 차가운 공기 사이의 온도 차를 이용해 폐열을 재활용하는 고효율 에너지 수확 시스템을 구축할 가능성도 열었다.

정연식 교수는 "이번 연구에서 개발된 무기 유연 열전 소재는 스마트 의류와 같은 웨어러블 기기에서 활용될 수 있으며, 극한의 환경에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있어 향후 추가 연구를 통해 상용화될 가능성이 크다”고 말했다. 또한 박인규 교수는 “이 기술은 차세대 에너지 수확 기술의 핵심이 될 것이며, 산업 현장의 폐열 활용부터 개인용 웨어러블 자가발전 기기까지 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.”고 강조했다.

우리 대학 신소재공학과 장한휘 박사과정 학생과 고려대학교 세종캠퍼스 안준성 교수, 한국원자력연구원 정용록 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’9월 17일 字 온라인판에 게재되었으며, 연구의 우수성을 인정받아 후면표지(Back cover)논문으로 선정되었다. (논문명: Flexible All-Inorganic Thermoelectric Yarns)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 한국연구재단 중견연구자지원사업, 미래소재디스커버리사업, 글로벌 생체융합 인터페이싱 소재 센터, 산업통상자원부와 한국산업기술평가원(KEIT)의 지원 아래 수행됐다.

2024.10.21 조회수 5557 체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.06 조회수 8548

체온으로 부드러워지는 전자잉크 최초 개발

차세대 웨어러블 및 임플란터블 기기, 의료기기, 로보틱스 등 다양한 분야에 활용될 체온에 따라 부드럽게 변할 수 있는 전자잉크를 최초로 개발하였다.

우리 대학은 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 신소재공학과 스티브박 교수 연구팀과 공동연구를 통해 작은 노즐을 통한 직접 잉크 쓰기 방식으로 고해상도 프린팅이 가능하고 체온에 의해 부드러워져 인체 친화적 바이오 전자소자 구현을 가능하게 하는 액체금속 기반 전자잉크를 최초로 개발했다고 6일 밝혔다.

최근 웨어러블 및 임플란터블 생체 소자와 소프트 로보틱스 분야에서는 부드러운 사람 피부나 조직에 적용돼 건강 상태를 모니터링하고 질환을 치료하는 기술이 활발히 연구되고 있다. 기존 의료기기 예를 들어보면, 딱딱한 형태의 의료기기인 경우 부드러운 피부와의 강성도 차이로 인해 피부 부착 시 불편함을 야기하거나 조직 삽입 시 염증 반응을 유발할 수 있다.

반면, 피부처럼 부드러운 유연한 의료기기는 피부나 조직에 적용 시 우리 몸의 일부처럼 이질감 없이 사용될 수 있지만, 부드러운 특성으로 인해 정교한 핸들링을 어렵게 한다.

연구팀은 이러한 고정된 강성을 갖는 기존 바이오 전자기기의 한계를 극복하기 위해, 상온에서는 단단하여 손쉬운 핸들링으로 인체 적용을 용이하게 하고, 피부 부착 또는 조직 내 이식 후에는 체온에 의해 부드럽게 변하여 조직의 일부처럼 함께 움직일 수 있는 전자 회로 제작을 가능하게 하는, 고해상도 패터닝이 가능한 액체금속 갈륨 기반 전자잉크를 개발했다.

이 전자 잉크의 핵심 소재인 갈륨은 금속임에도 불구하고 미온(29.76 ℃)에서 녹는 점을 가져 쉽게 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하고 뛰어난 전기전도성과 무독성을 가진다. 연구팀은 또한 기존 갈륨의 높은 표면장력과 낮은 점도 문제를 해결함으로써, 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크를 구현했다.

개발된 잉크는 상용회로도선 정도의 딱딱한 상태와 피부조직처럼 부드러운 상태 간의 뛰어난 가변 강성률, 빠른 강성 변화, 높은 열전도율, 그리고 우수한 전기전도성을 가진다. 이 전자잉크는 3D 프린팅을 활용해 사용자 맞춤형 전자소자 제작도 가능하게 한다.

연구팀은 이 기술을 통해 초박막 광 혈류측정 전자 피부센서와 무선 광전자 임플란트 장치를 제작했다. 이 기기들은 상온(25℃)에서는 딱딱하여 다루기 쉬운 반면, 체온(~36.7℃)에 노출되면 부드럽게 변환돼 피부나 조직에 적용 시 기계적 스트레스를 주지 않고 조직 변형에 순응하며 안정적으로 동작하는 게 가능하다. 사용 후 인체에서 제거 시 다시 딱딱한 형태로 변형될 수 있어 재사용을 용이하게 한다. 위와 같은 특성은 다양한 웨어러블 및 임플란터블 장치에 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

정재웅 교수는 "체온에 반응해 강성을 변환할 수 있고 고해상도 프린팅이 가능한 전자잉크는 기계적 특성 변환을 필요로 하는 다목적 전자기기, 센서, 로봇 기술뿐만 아니라 의료 기기 분야에서 고정된 형태를 갖는 기존 전자기기의 한계를 극복해 다양한 새로운 가능성을 열 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 신소재공학부 권도아 학사과정과 전기및전자공학부 이시목 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2월 28일 字에 게재됐다. (논문명 : Body-temperature Softening Electronic Ink for Additive Manufacturing of Transformative Bioelectronics via Direct Writing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부에서 추진하는 한국연구재단 전자약 기술개발사업, 기초연구실 지원사업, 중견연구자 지원사업, 한국전자통신연구원 개방형융합선행연구의 지원을 받아 수행됐다.

2024.03.06 조회수 8548 인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22 조회수 8219

인공지능을 위한 신소재 혁신방향 제시

최근 ‘스타링크’와 같은 초연결 인터넷망과 빠른 통신이 가능한 6G 기술, 초고속 연산장치들이 개발됨에 따라, 이들과 쉽게 융합될 수 있는 초소형 고성능 장치들이 요구되고 있다. 이를 위해 감도가 좋은 센서 소재, 외부 자극을 감지할 수 있는 스마트 소재, 해킹이 불가능한 보안 소재 등 혁신적인 신소재 기술의 중요성이 날로 커지고 있다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 생명화학공학과 리 섕 교수, 전기및전자공학부 권경하 교수, DGIST 로봇 및 기계전자공학과 김봉훈 교수와 함께 4차 산업혁명의 핵심 분야인 사물인터넷(IoT)을 크게 혁신할 수 있는 핵심 신소재를 소개하는 초청 논문을 발표했다고 22일 밝혔다.

김상욱 교수 연구팀은 그간 초미세 반도체회로 구현을 위한 블록공중합체 자기조립 제어(Directed Self-Assembly; DSA) 연구 분야를 세계 최초로 개척했고, 이를 실제 반도체 리소그라피 공정과 융합하는 데 성공해 국제 반도체 로드맵에 등록시켰다.

최근까지도 이 나노소재 기술을 반도체뿐만이 아니라 보안소자, 센서, 유저 인터페이스 등에 다양하게 적용하는 연구 방향을 제시해 국제적으로 선도해왔고, 이번에 그 중요성과 과학기술적 기여도를 인정받아 세계적인 학술지 `네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링(Nature Review Electrical Engineering)' 에 퍼스펙티브(perspective) 논문을 초청받아 표지논문으로 발표했다.

김상욱 교수는 “포스트 인공지능 시대의 사물인터넷 시스템은 신소재 기반의 저비용, 저전력, 소형화, 및 지속가능성이 강화된 소자기술의 혁신이 중요한데 자기조립 나노패턴 소재가 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

`네이처 리뷰 일렉트리칼 엔지니어링' 은 세계적으로 권위를 인정받는 네이처 저널에서 올해부터 새로 발간한 인공지능 기술등 전기전자 분야 리뷰 전문 학술지로서 관련분야의 세계적인 석학들을 엄격한 기준에 따라 선정하여 논문을 초청한다. 특히 특정 연구 분야를 객관적인 시각으로 소개하는 일반 리뷰(review)와는 달리 저자의 선구적이고 독창적인 시각을 제시하는 퍼스펙티브(perspective) 논문은 극히 소수의 학계 권위자에게만 의뢰하는 것으로 알려져 있으며, 이번 논문은 그 우수성을 인정받아 해당 호의 표지 논문으로 선정되었다. 한편 이번 논문연구는 한국연구재단의 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

*논문명: Intelligent block copolymer self-assembly towards IoT hardware components

2024.02.22 조회수 8219 강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06 조회수 10791

강한 빛에서 0.02초 내에 새로운 촉매를 합성하다

대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 0.02초 이내에 연료전지 등 차세대 에너지 저장 및 발전에 광범위하게 적용되는 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현했다.

우리 대학 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀과 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 공동연구를 통해 강한 빛을 다양한 탄소 기반 소재에 조사해, 0.02초 이내에 나노입자 촉매와 단일원자(single atom) 촉매를 진공 시설이 없는 대기 조건에서 합성하고 우수한 촉매 성능을 구현하는데 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 2022년 4월 제논 램프 빛을 조사해 금속산화물의 상(phase) 변화와 표면에 촉매 입자가 생성될 수 있음을 최초로 밝혔고 그 후속으로 소재의 광열효과를 유도하는 합성법에 대한 연구를 진행했다. 이에 초고온(1,800~3,000oC)과 빠른 승/하온 속도(105 oC/초)를 통해 기존의 합성법으로는 구현할 수 없는 촉매 입자를 합성하는 데 성공했다.

이번 기술은 대면적의 빛을 활용하고 대기 중의 환경에서 매우 빠른 시간(0.02초 이내)에 고엔트로피 촉매 및 단일원자 촉매의 합성을 세계 최초로 구현한 기술이다. 광열효과가 뛰어난 소재(탄소 나노섬유, 그래핀 산화물, 맥신(Mxene))에 다종 금속 염을 고르게 섞어주고 빛을 가하게 되면 초고온 및 매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 최대 9성분계의 합금 촉매를 합성할 수 있음을 밝혔다. 합금 촉매는 연료전지, 리튬-황전지, 공기 전지, 물 분해 수소 생산 등 저장 및 발전에 광범위하게 적용되며, 비싼 백금의 사용량을 획기적으로 줄이는데 유리하다.

연구팀은 광열효과를 통해 단일원자 촉매의 신규 합성법에도 성공했다. 그래핀 산화물에 멜라민 및 금속염을 동시에 혼합하여 빛을 조사하게 되면 단일원자 촉매가 결합된 질소 도핑 그래핀을 합성할 수 있음을 최초로 밝혔다. 백금, 코발트, 니켈 등의 다양한 단일원자 촉매가 고밀도로 결착되어 다양한 촉매 응용 분야에 활용할 수 있다.

최성율 교수와 김일두 교수는 "강한 빛을 소재에 짧게(0.02초 이내) 조사하는 간편한 합성기법을 통해 단일 원소 촉매부터 다성분계 금속 나노입자 촉매의 초고속, 대면적 합성을 가능하게 하는 새로운 촉매 합성 공정 플랫폼이 될 것으로 기대된다ˮ고 밝혔다. 특히, "매우 빠른 승/하온 속도를 기반으로 기존에 합성하기 어려웠던 고엔트로피 다성분계 촉매 입자를 대기 중 조건에서 균일하게 합성해 고성능 물 분해 촉매로 응용했다는 점에서 매우 의미있는 연구 결과이며, 응용 분야에 따라 촉매 원소의 크기와 조성을 자유롭게 조절해 제작할 수 있는 신개념 광 기반 복합 촉매 소재 합성 플랫폼을 구축했다ˮ고 밝혔다.

고엔트로피 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 차준회 박사(KAIST 전기및전자공학부, 現 SK하이닉스 미래기술연구원), 조수호 박사(KAIST 신소재, 現 나노펩 선임연구원), 김동하 박사(KAIST 신소재, 현 MIT 박사후 연구원, 한양대학교 ERICA 재료화학공학과 교수 임용)의 주도하에 진행됐으며, 최성율 교수(KAIST 전기및전자공학부), 김일두 교수(KAIST 신소재), 정지원 교수(KAIST 신소재, 現 울산대학교 신소재 교수)가 교신저자로 참여했다.

단일원자 촉매 제조 관련 연구는 공동 제1 저자인 김동하 박사와 차준회 박사의 주도하에 진행됐으며, 김일두 교수, 최성율 교수가 교신저자로 참여했다.

이번 연구 결과는 나노 분야의 권위적인 학술지인 `어드밴스드 매트리얼즈(Advanced Materials)' 11월호에 속표지 논문으로 선정되었으며, `에이씨에스 나노(ACS Nano)' 12월호에 속표지 논문으로 출간 예정이다.

한편 연구는 한국연구재단 중견연구자지원 사업, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 사업, 한국연구재단 미래소재디스커버리 사업의 지원, 과학기술정보통신부 반도체-이차전지 인터페이싱(InterFacing) 플랫폼 기술개발사업을 받아 수행됐다.

2023.12.06 조회수 10791 그린수소 생산에 탁월한 전해질 신소재 개발

그린수소는 풍력, 태양광등 재생에너지를 이용하여 생산과정에서 이산화탄소 배출이 전혀 없는 궁극적인 청정 에너지원으로 각광을 받고 있다. 이러한 그린수소를 활용/생산하는 연료전지, 수전해 전지, 촉매 분야에 산소 이온성 고체전해질이 널리 사용되고 있다. 이러한 산소 이온 전도체들은 주로 700oC 이상의 고온에서 활용되는데 이 때문에 소자 내의 다른 요소들과의 바람직하지 않은 화학반응, 소재 응집, 열충격이 발생하거나 높은 유지비용이 요구되는 등의 문제가 발생하고 있다.

우리 대학 기계공학과 이강택 교수 연구팀이 미국 메릴랜드 대학 에릭 왁스만(Eric Wachsman) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 기존 소재 대비 전도성이 140배 높은 산소 이온 전도성 고체전해질 개발에 성공했다고 22일 밝혔다.

개발된 신소재는 비스무트 산화물 기반으로 400oC에서 기존 지르코니아 소재의 700oC에 해당하는 높은 전도성을 보이며 중저온(600oC) 영역대에서 140배 이상 높은 이온전도도 나타냈다. 비스무트 산화물 산소 이온 전도체 소재는 중저온 영역대에서 상전이로 인해 이온전도도가 급격하게 감소한다는 문제가 있었으나, 이번 연구에서 개발된 산소 이온 전도체 신소재는 도핑을 통해 중저온 영역대에서도 1,000시간 이상 높은 이온전도도를 유지해 상용화 가능성을 크게 높였다.

또한, 공동연구팀은 원자단위 시뮬레이션 계산화학을 통해 도핑된 원소가 산소 이온 전도체 신소재의 성능 및 안정성을 향상하는 메커니즘을 규명했다. 개발된 신소재는 고체산화물 연료전지(SOFC)에 적용돼 학계에 보고된 소자 중 가장 높은 수준의 전력 생산(2.0 W/cm2, 600oC) 능력을 보였다. 그뿐만 아니라, 고체산화물 전해전지(SOEC)에도 적용돼 기존 대비 2배 높은 단위면적당 15.8 mL/min의 탁월한 그린 수소 생산 능력을 보이며, 해당 신소재의 실제 소자에의 적용 가능성을 증명했다.