-

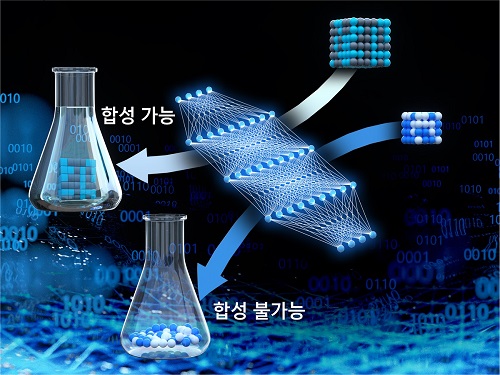

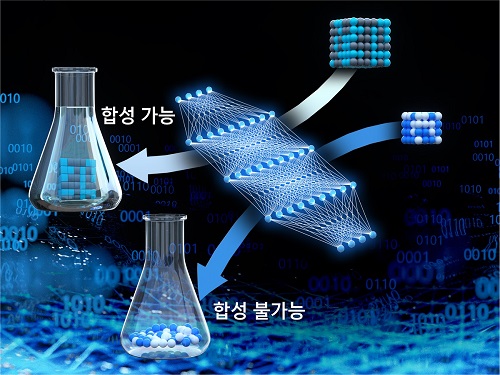

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22

조회수 54427

-

심현철 교수팀, 2020 인공지능 그랜드 챌린지 우승

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 25일 열린 2020 인공지능 그랜드 챌린지 3차 대회 제어지능 트랙에서 우승을 차지했다.

지난해 열린 대회에서도 우승을 차지한 심 교수팀은 대회 2연패라는 쾌거를 달성해 1차 대회를 통해 지원받은 11억 원을 포함해 총 24억 원가량의 연구비를 받게 된다.

이한섭(항공우주공학과), 김보성(전기및전자공학과) 박사과정 학생이 참여한 이번 대회는 복잡한 실내 환경에서 드론이 안전하게 비행해 조난자에게 물품을 전달하는 시나리오를 전제로 진행됐다.

벽, 창문, 그물 3개, 숲, 터널, 움직이는 블라인드가 있는 창문, 강풍 구간에서 정해진 위치에 물건 전달하기, 자동으로 정확한 착륙 지점에 하강하기 등 총 7개로 구성된 복잡한 장애물 환경을 극복할 수 있는 드론을 개발해 임무를 수행하는 방식이다.

주어진 코스의 규격이 사전에 공개되지 않기 때문에 출전팀은 장애물을 실측할 수 없는 상태로 대회를 준비해 임무를 완료해야 한다. 출전팀마다 총 3회의 기회가 부여되며 전체 임무를 순서대로 진행하는 과정에서 얼마나 많은 임무를 수행했는지에 따라 우승자가 가려진다. 만약, 성공한 임무의 숫자가 같을 경우 단시간에 임무를 종료한 팀이 우위에 오르게 된다.

심 교수 연구팀은 자체 개발한 실시간 정밀 측위시스템과 고속 비행제어 시스템, 복잡한 임무수행이 가능한 비행제어 시스템을 활용해 100% 자체 개발한 기술로 모든 임무를 완벽하게 수행했다.

총 5개의 출전팀 중 4개 팀이 다섯 번 째 임무 구간인 터널 입구에 도착하지 못한 채 대회를 종료했다. 심 교수 연구팀만이 유일하게 모든 임무를 완료했으며, 주어진 3차 시기를 진행하는 동안 계속해서 기록을 단축하는 압도적인 기량을 선보였다.

2020 인공지능 그랜드 챌린지는 심 교수팀이 출전한 제어 지능 트랙을 포함해 총 8개 종목으로 구성되어 있다. 우승팀은 앞으로 치뤄질 대회를 통해 모든 종목의 경기가 종료된 후 열리는 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상을 받을 예정이다. 과기정통부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 이번 대회의 우승팀은 향후 인공지능 그랜드 챌린지의 다른 종목 우승팀들과 협업해 복잡한 환경에서 구조 임무를 수행하는 드론을 제작∙제공해 통합적인 임무 수행에 참여하게 된다.

우승을 이끈 심현철 교수는 “인공지능 관련 기술 개발의 중요성이 강조되고 있는 만큼 세계적으로 경쟁력 있는 기술을 개발하기 위해 매진할 계획”이라고 전했다. 이어, 심 교수는 “연구실에서 실내 비행 드론 외에도 민간 무인항공기, 자율주행차량, 배달 로봇, 캠퍼스 주행 트램 등을 개발하고 있으며 이들 자율이동체들에 요구되는 인공지능 기술을 개발 적용해서 관련 분야의 기술력 축적에 기여하고 싶다”고 강조했다.

심현철 교수팀, 2020 인공지능 그랜드 챌린지 우승

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 25일 열린 2020 인공지능 그랜드 챌린지 3차 대회 제어지능 트랙에서 우승을 차지했다.

지난해 열린 대회에서도 우승을 차지한 심 교수팀은 대회 2연패라는 쾌거를 달성해 1차 대회를 통해 지원받은 11억 원을 포함해 총 24억 원가량의 연구비를 받게 된다.

이한섭(항공우주공학과), 김보성(전기및전자공학과) 박사과정 학생이 참여한 이번 대회는 복잡한 실내 환경에서 드론이 안전하게 비행해 조난자에게 물품을 전달하는 시나리오를 전제로 진행됐다.

벽, 창문, 그물 3개, 숲, 터널, 움직이는 블라인드가 있는 창문, 강풍 구간에서 정해진 위치에 물건 전달하기, 자동으로 정확한 착륙 지점에 하강하기 등 총 7개로 구성된 복잡한 장애물 환경을 극복할 수 있는 드론을 개발해 임무를 수행하는 방식이다.

주어진 코스의 규격이 사전에 공개되지 않기 때문에 출전팀은 장애물을 실측할 수 없는 상태로 대회를 준비해 임무를 완료해야 한다. 출전팀마다 총 3회의 기회가 부여되며 전체 임무를 순서대로 진행하는 과정에서 얼마나 많은 임무를 수행했는지에 따라 우승자가 가려진다. 만약, 성공한 임무의 숫자가 같을 경우 단시간에 임무를 종료한 팀이 우위에 오르게 된다.

심 교수 연구팀은 자체 개발한 실시간 정밀 측위시스템과 고속 비행제어 시스템, 복잡한 임무수행이 가능한 비행제어 시스템을 활용해 100% 자체 개발한 기술로 모든 임무를 완벽하게 수행했다.

총 5개의 출전팀 중 4개 팀이 다섯 번 째 임무 구간인 터널 입구에 도착하지 못한 채 대회를 종료했다. 심 교수 연구팀만이 유일하게 모든 임무를 완료했으며, 주어진 3차 시기를 진행하는 동안 계속해서 기록을 단축하는 압도적인 기량을 선보였다.

2020 인공지능 그랜드 챌린지는 심 교수팀이 출전한 제어 지능 트랙을 포함해 총 8개 종목으로 구성되어 있다. 우승팀은 앞으로 치뤄질 대회를 통해 모든 종목의 경기가 종료된 후 열리는 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상을 받을 예정이다. 과기정통부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 이번 대회의 우승팀은 향후 인공지능 그랜드 챌린지의 다른 종목 우승팀들과 협업해 복잡한 환경에서 구조 임무를 수행하는 드론을 제작∙제공해 통합적인 임무 수행에 참여하게 된다.

우승을 이끈 심현철 교수는 “인공지능 관련 기술 개발의 중요성이 강조되고 있는 만큼 세계적으로 경쟁력 있는 기술을 개발하기 위해 매진할 계획”이라고 전했다. 이어, 심 교수는 “연구실에서 실내 비행 드론 외에도 민간 무인항공기, 자율주행차량, 배달 로봇, 캠퍼스 주행 트램 등을 개발하고 있으며 이들 자율이동체들에 요구되는 인공지능 기술을 개발 적용해서 관련 분야의 기술력 축적에 기여하고 싶다”고 강조했다.

2020.11.27

조회수 37275

-

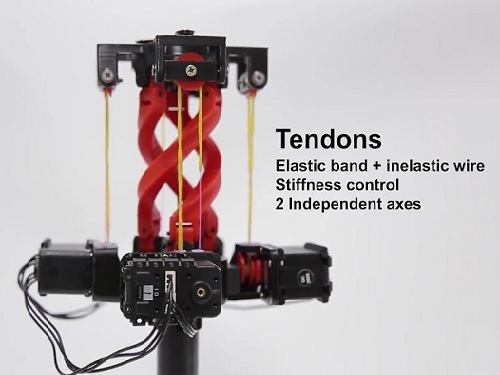

국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

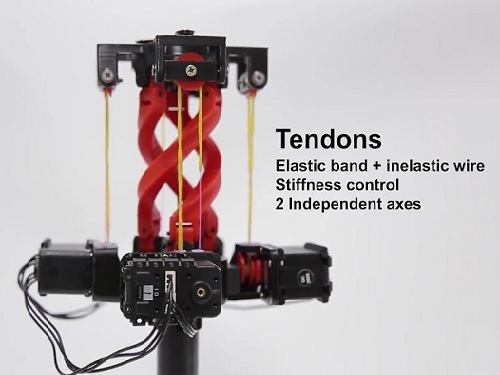

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

2020.11.20

조회수 33124

-

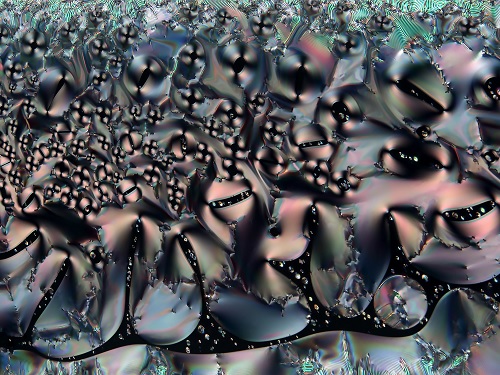

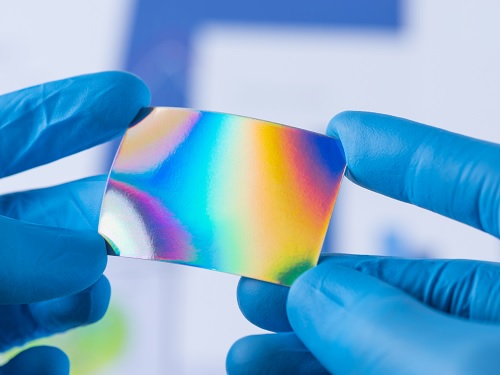

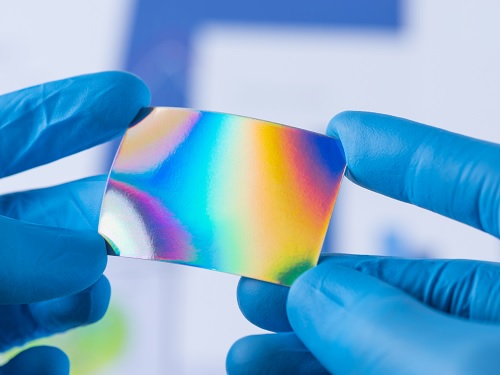

열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.12

조회수 35425

-

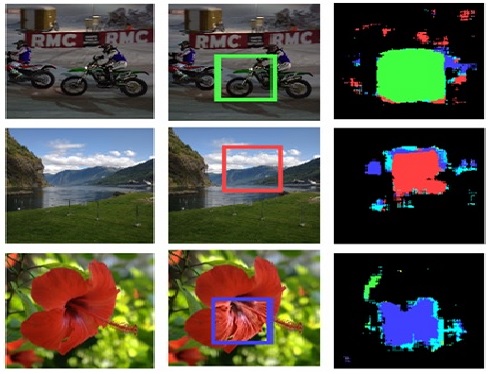

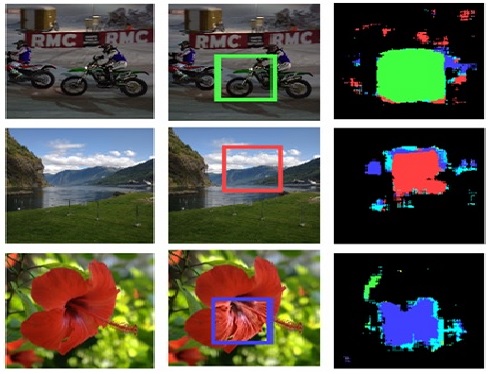

사진 위변조 탐지하는 실용 소프트웨어 개발

위조되거나 변조된 사진·영상자료를 손쉽게 탐지해내는 고성능 소프트웨어가 우리 연구진에 의해 개발됐다. 이 기술은 논문 발표 수준에만 머물러 있던 사진과 영상자료의 위·변조 탐지기술을 국내 최초로, 세계에서 두 번째로 실용화 단계로 끌어 올렸다는 점에서 의미가 크다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 인공신경망을 이용해 디지털 형태의 사진 변형 여부를 광범위하게 탐지하는 실용 소프트웨어 `카이캐치(KAICATCH)'를 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 딥페이크(deepfake)를 포함해 각종 위·변조 영상의 등장과 온라인 유통으로 인한 위·변조 탐지기술에 관한 관심이 급속히 증가하고 있다. 그러나 위·변조 여부를 직접 확인할 수 있는 객관적인 분석 도구가 없기 때문에 사실확인 작업이나 정황 판단 등에 의존해 진위를 판단함으로써 주관적 판단 여부의 논란 등 문제가 자주 발생하고 있다.

특히 기존의 디지털사진 포렌식 기술은 개개 변형의 유형에 대응해 개발돼서 변형 유형이 다양하거나, 사전 특정되기 전에는 일정 수준 이상의 높은 신뢰도를 확보하기가 어렵다. 즉, 기존 기술들은 제한된 형식과 알려진 특정 변형에 대해서는 만족할 만한 탐지 성능을 보여주지만, 어떤 변형들이 가해진 것인지 전혀 알 수 없는 임의의 디지털사진을 분석해야 하는 실제 상황에서는 판독의 정확성과 신뢰도가 크게 떨어질 수 밖에 없다.

다양한 변형이 가해진 채 온라인에서 유통되는 사진이나 영상에 대한 변형 여부의 탐지는 극소수 전문가들의 주관적인 판단의 영역에 머물러 왔기 때문에 이런 문제해결을 위해 많은 도전적 연구들이 진행되고 있다.

이흥규 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 국내 최초이자 세계 두 번째로 거둔 쾌거이다. 연구팀은 일반인들을 대상으로 2015년 6월부터 `디지털 이미지 위·변조 식별 웹서비스'를 통해 수집한 30여만 장의 실 유통 이미지 데이터와 특징기반·신경망 기반의 포렌식 영상 데이터, 딥페이크와 스테고 분석을 위한 대량의 실험 영상자료를 정밀 분석해 활용한 연구 결과물이다.

이 교수팀은 특정 변형을 탐지하는 개개의 알고리즘들을 모아놓은 기존 기술의 한계를 극복하고, 다양한 변형에 대한 탐지를 유기적으로 통합하는 기술에 주목했다.

이를 위해 잘라 붙이기·복사 붙이기·지우기·이미지 내 물체 크기 변화와 이동·리터칭 등 일상적이면서 자주 발생하는 변형들에서 언제나 발생하는 변이들을 분류, 정리해 필수 변이로 정의하고 이들을 종합 탐지하는 연구를 수행했다. 그 결과 변형의 유형을 특정하지 못하는 상태에서도 변형이 발생했는지 여부를 판단함으로써 탐지 신뢰도를 크게 높였다.

연구팀은 이어 BMP·TIF·TIFF·PNG 등 무압축, 무손실 압축을 포함해 50여 개의 표준 양자화 테이블과 1,000여 개가 넘는 비표준화된 양자화 테이블에 기반한 JPEG 이미지들도 포괄적으로 처리하는 기술을 포함한 실용 소프트웨어를 개발하는 데 성공했다.

이 교수팀이 개발한 `카이캐치'는 전통적인 영상 포렌식 기술, 스테그 분석 기술 등 픽셀 단위의 미세한 변화를 탐지하는 기술들을 응용해, `이상 영역 추정 엔진'과 `이상 유형 분석 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성됐으며 이를 기반으로 결과를 판단하고 사진에 대한 다양한 변형 탐지 기능과 사진의 변형 영역 추정 기능 등을 함께 제공한다.

이흥규 교수는 "다양한 변형 시 공통으로 발생하는 픽셀 수준에서의 변형 탐지와 인공지능 기술을 융합한 영상 포렌식 기술을 카이캐치에 담았는데 이 기술은 특히 임의의 환경에서 주어진 디지털사진의 변형 여부를 판단하는데 탁월한 성능을 보인다ˮ고 말했다.

이 교수는 이어 "향후 각종 편집 도구들의 고급 기능들에 대한 광범위한 탐지 기능을 추가하는 한편 현재 확보한 실험실 수준의 딥페이크 탐지 엔진과 일반 비디오 변형 탐지 엔진들도 실용화 수준으로 발전시켜 카이캐치에 탑재하겠다ˮ 고 덧붙였다.

한편 이번 연구는 우리 대학 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과 산학협력 연구로 수행됐다.

사진 위변조 탐지하는 실용 소프트웨어 개발

위조되거나 변조된 사진·영상자료를 손쉽게 탐지해내는 고성능 소프트웨어가 우리 연구진에 의해 개발됐다. 이 기술은 논문 발표 수준에만 머물러 있던 사진과 영상자료의 위·변조 탐지기술을 국내 최초로, 세계에서 두 번째로 실용화 단계로 끌어 올렸다는 점에서 의미가 크다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 인공신경망을 이용해 디지털 형태의 사진 변형 여부를 광범위하게 탐지하는 실용 소프트웨어 `카이캐치(KAICATCH)'를 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 딥페이크(deepfake)를 포함해 각종 위·변조 영상의 등장과 온라인 유통으로 인한 위·변조 탐지기술에 관한 관심이 급속히 증가하고 있다. 그러나 위·변조 여부를 직접 확인할 수 있는 객관적인 분석 도구가 없기 때문에 사실확인 작업이나 정황 판단 등에 의존해 진위를 판단함으로써 주관적 판단 여부의 논란 등 문제가 자주 발생하고 있다.

특히 기존의 디지털사진 포렌식 기술은 개개 변형의 유형에 대응해 개발돼서 변형 유형이 다양하거나, 사전 특정되기 전에는 일정 수준 이상의 높은 신뢰도를 확보하기가 어렵다. 즉, 기존 기술들은 제한된 형식과 알려진 특정 변형에 대해서는 만족할 만한 탐지 성능을 보여주지만, 어떤 변형들이 가해진 것인지 전혀 알 수 없는 임의의 디지털사진을 분석해야 하는 실제 상황에서는 판독의 정확성과 신뢰도가 크게 떨어질 수 밖에 없다.

다양한 변형이 가해진 채 온라인에서 유통되는 사진이나 영상에 대한 변형 여부의 탐지는 극소수 전문가들의 주관적인 판단의 영역에 머물러 왔기 때문에 이런 문제해결을 위해 많은 도전적 연구들이 진행되고 있다.

이흥규 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 국내 최초이자 세계 두 번째로 거둔 쾌거이다. 연구팀은 일반인들을 대상으로 2015년 6월부터 `디지털 이미지 위·변조 식별 웹서비스'를 통해 수집한 30여만 장의 실 유통 이미지 데이터와 특징기반·신경망 기반의 포렌식 영상 데이터, 딥페이크와 스테고 분석을 위한 대량의 실험 영상자료를 정밀 분석해 활용한 연구 결과물이다.

이 교수팀은 특정 변형을 탐지하는 개개의 알고리즘들을 모아놓은 기존 기술의 한계를 극복하고, 다양한 변형에 대한 탐지를 유기적으로 통합하는 기술에 주목했다.

이를 위해 잘라 붙이기·복사 붙이기·지우기·이미지 내 물체 크기 변화와 이동·리터칭 등 일상적이면서 자주 발생하는 변형들에서 언제나 발생하는 변이들을 분류, 정리해 필수 변이로 정의하고 이들을 종합 탐지하는 연구를 수행했다. 그 결과 변형의 유형을 특정하지 못하는 상태에서도 변형이 발생했는지 여부를 판단함으로써 탐지 신뢰도를 크게 높였다.

연구팀은 이어 BMP·TIF·TIFF·PNG 등 무압축, 무손실 압축을 포함해 50여 개의 표준 양자화 테이블과 1,000여 개가 넘는 비표준화된 양자화 테이블에 기반한 JPEG 이미지들도 포괄적으로 처리하는 기술을 포함한 실용 소프트웨어를 개발하는 데 성공했다.

이 교수팀이 개발한 `카이캐치'는 전통적인 영상 포렌식 기술, 스테그 분석 기술 등 픽셀 단위의 미세한 변화를 탐지하는 기술들을 응용해, `이상 영역 추정 엔진'과 `이상 유형 분석 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성됐으며 이를 기반으로 결과를 판단하고 사진에 대한 다양한 변형 탐지 기능과 사진의 변형 영역 추정 기능 등을 함께 제공한다.

이흥규 교수는 "다양한 변형 시 공통으로 발생하는 픽셀 수준에서의 변형 탐지와 인공지능 기술을 융합한 영상 포렌식 기술을 카이캐치에 담았는데 이 기술은 특히 임의의 환경에서 주어진 디지털사진의 변형 여부를 판단하는데 탁월한 성능을 보인다ˮ고 말했다.

이 교수는 이어 "향후 각종 편집 도구들의 고급 기능들에 대한 광범위한 탐지 기능을 추가하는 한편 현재 확보한 실험실 수준의 딥페이크 탐지 엔진과 일반 비디오 변형 탐지 엔진들도 실용화 수준으로 발전시켜 카이캐치에 탑재하겠다ˮ 고 덧붙였다.

한편 이번 연구는 우리 대학 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과 산학협력 연구로 수행됐다.

2020.11.04

조회수 27521

-

언제 말 걸지 아는 스마트 스피커 개발 길 열어

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 최적의 시점을 결정하는 중요한 상황맥락 요인을 찾아냈다고 28일 밝혔다.

기존에 개발되거나 시판 중인 스마트 스피커 인공지능 비서는 사용자가 먼저 요청한 서비스만 제공하는 반면 최근 스마트 스피커의 개발은 사용자의 상황에 맞춰 능동적인 서비스를 제공하는 형태로 진화하는 추세다. 똑똑한 음성비서가 사용자가 처해 있는 상황을 정확히 이해한 후에 선제적으로 일정 및 건강관리를 도와주는 방향으로 개발되고 있는 것이다. 하지만 아무 때나 눈치 없이 말을 건다면 도움은커녕 하는 일에 방해만 될 수 있다.

이의진 교수 연구팀은 스마트 스피커가 선제적으로 음성서비스를 제공하기 좋은 최적의 시점을 찾는 연구를 전산학부 이재길 교수를 비롯해 산업디자인학과 이상수 교수와 함께 다학제 연구팀을 구성해 공동연구를 수행했다. 그 결과 다학제 연구팀은 스마트 홈 환경에서의 최적의 발화(發話) 시점을 결정하는 중요한 사용자 상황맥락 요인을 찾았다.

최적의 발화 시점에 관한 추론은 인공지능 비서가 음성서비스를 시작하거나 중지 또는 재개를 스스로 결정하고 제어하기 위한 필수적인 기술이다. 연구팀이 찾아낸 중요한 상황맥락 요인은 최적의 발화 시점 추론 시 정확성을 높일 것으로 관계자들은 기대하고 있다.

스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 시점을 찾기 위해 연구팀은 실험용 스마트 스피커를 제작했다. 스마트 스피커는 사용자의 움직임이 감지되거나 일정한 시간이 지나면 주기적으로 "지금 대화하기 좋은가요ˮ라는 질문을 했다. 참가자는 대화하기 좋은지 아닌지, "네ˮ 또는 "아니요ˮ로 대답하고 무엇을 하고 있었는지 설명했다. 연구진은 이어 교내 기숙사에 거주하는 학생 40명(2인 1실)의 방에 스마트 스피커를 설치해 1주일간 총 3,500개의 사용자 응답 데이터를 수집했다.

데이터 분석 결과 전체 참가자 응답 중 47%는 대화하기 부적절한 것으로 드러났다. 연구진은 대화하기 좋은 시점을 결정하는 주요 상황 요인을 찾기 위해 19개의 실내 활동 범주를 만들었다. 이를 통해 연구팀은 적절한 시점을 결정하는 상황맥락 요인으로 크게 개인적 요인과 움직임 요인, 사회적 요인을 꼽았다.

개인적 요인은 크게 `활동 집중도', `긴급함과 바쁨 정도', `정신적·육체적 상태' 그리고 `다중 작업수행을 위한 듣기 또는 말하기 가능성' 등 4가지다. 예를 들면 집중해서 공부하고 있거나 드라이로 머리를 말리고 있을 때는 스피커와 대화가 어려웠다. 움직임 요인은 `외출', `귀가' 그리고 `활동 전환' 등 3가지다. 특히 사용자 움직임이 있을 때는 스피커와 대화 가능한 거리가 최적 시점 판단에 큰 영향을 미쳤다. 외출은 스피커와 대화 가능 범위 밖으로 나가는 움직임이고, 귀가는 범위 안으로 들어오는 움직임이다. 범위 안으로 들어오는 귀가(歸家) 상황일 때는 대부분 대화하기 좋은 시점으로 분류됐다.

일반적으로 스마트 스피커는 거실처럼 집 구성원이 함께 생활하는 공간에 설치된다. 수집된 사용자 응답 중 절반은 룸메이트가 함께 있을 때 수집됐다. 연구팀은 전화 대화뿐만 아니라 누군가와 함께 있다는 것 또한 스마트 스피커와 대화하기 좋은 시점에 영향을 끼친다는 현상을 발견했다. 룸메이트가 자고 있거나 어떤 활동에 집중하고 있을 때 스마트 스피커와의 대화로 인한 갈등을 최소화하고 싶기 때문이다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 차나래 학생은 "이번 연구가 미래 스마트 스피커 개발의 중요한 토대가 될 것ˮ이라면서 "앞으로는 센서 데이터로 감지된 상황맥락 정보를 활용해 스마트 스피커가 스스로 대화를 시작·중지, 또는 재개하기 좋은 타이밍을 선제적으로 감지해 지능적인 음성서비스를 제공할 수 있을 것ˮ이라고 밝혔다.

한편, 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단-차세대정보 컴퓨팅기술개발사업의 지원을 받아 수행됐고 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수 학술지인 `Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies' 9월호에 게재됐다.

(논문명 : Hello There! Is Now a Good Time to Talk?: Opportune Moments for Proactive Interactions with Smart Speakers)

언제 말 걸지 아는 스마트 스피커 개발 길 열어

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 최적의 시점을 결정하는 중요한 상황맥락 요인을 찾아냈다고 28일 밝혔다.

기존에 개발되거나 시판 중인 스마트 스피커 인공지능 비서는 사용자가 먼저 요청한 서비스만 제공하는 반면 최근 스마트 스피커의 개발은 사용자의 상황에 맞춰 능동적인 서비스를 제공하는 형태로 진화하는 추세다. 똑똑한 음성비서가 사용자가 처해 있는 상황을 정확히 이해한 후에 선제적으로 일정 및 건강관리를 도와주는 방향으로 개발되고 있는 것이다. 하지만 아무 때나 눈치 없이 말을 건다면 도움은커녕 하는 일에 방해만 될 수 있다.

이의진 교수 연구팀은 스마트 스피커가 선제적으로 음성서비스를 제공하기 좋은 최적의 시점을 찾는 연구를 전산학부 이재길 교수를 비롯해 산업디자인학과 이상수 교수와 함께 다학제 연구팀을 구성해 공동연구를 수행했다. 그 결과 다학제 연구팀은 스마트 홈 환경에서의 최적의 발화(發話) 시점을 결정하는 중요한 사용자 상황맥락 요인을 찾았다.

최적의 발화 시점에 관한 추론은 인공지능 비서가 음성서비스를 시작하거나 중지 또는 재개를 스스로 결정하고 제어하기 위한 필수적인 기술이다. 연구팀이 찾아낸 중요한 상황맥락 요인은 최적의 발화 시점 추론 시 정확성을 높일 것으로 관계자들은 기대하고 있다.

스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 시점을 찾기 위해 연구팀은 실험용 스마트 스피커를 제작했다. 스마트 스피커는 사용자의 움직임이 감지되거나 일정한 시간이 지나면 주기적으로 "지금 대화하기 좋은가요ˮ라는 질문을 했다. 참가자는 대화하기 좋은지 아닌지, "네ˮ 또는 "아니요ˮ로 대답하고 무엇을 하고 있었는지 설명했다. 연구진은 이어 교내 기숙사에 거주하는 학생 40명(2인 1실)의 방에 스마트 스피커를 설치해 1주일간 총 3,500개의 사용자 응답 데이터를 수집했다.

데이터 분석 결과 전체 참가자 응답 중 47%는 대화하기 부적절한 것으로 드러났다. 연구진은 대화하기 좋은 시점을 결정하는 주요 상황 요인을 찾기 위해 19개의 실내 활동 범주를 만들었다. 이를 통해 연구팀은 적절한 시점을 결정하는 상황맥락 요인으로 크게 개인적 요인과 움직임 요인, 사회적 요인을 꼽았다.

개인적 요인은 크게 `활동 집중도', `긴급함과 바쁨 정도', `정신적·육체적 상태' 그리고 `다중 작업수행을 위한 듣기 또는 말하기 가능성' 등 4가지다. 예를 들면 집중해서 공부하고 있거나 드라이로 머리를 말리고 있을 때는 스피커와 대화가 어려웠다. 움직임 요인은 `외출', `귀가' 그리고 `활동 전환' 등 3가지다. 특히 사용자 움직임이 있을 때는 스피커와 대화 가능한 거리가 최적 시점 판단에 큰 영향을 미쳤다. 외출은 스피커와 대화 가능 범위 밖으로 나가는 움직임이고, 귀가는 범위 안으로 들어오는 움직임이다. 범위 안으로 들어오는 귀가(歸家) 상황일 때는 대부분 대화하기 좋은 시점으로 분류됐다.

일반적으로 스마트 스피커는 거실처럼 집 구성원이 함께 생활하는 공간에 설치된다. 수집된 사용자 응답 중 절반은 룸메이트가 함께 있을 때 수집됐다. 연구팀은 전화 대화뿐만 아니라 누군가와 함께 있다는 것 또한 스마트 스피커와 대화하기 좋은 시점에 영향을 끼친다는 현상을 발견했다. 룸메이트가 자고 있거나 어떤 활동에 집중하고 있을 때 스마트 스피커와의 대화로 인한 갈등을 최소화하고 싶기 때문이다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 차나래 학생은 "이번 연구가 미래 스마트 스피커 개발의 중요한 토대가 될 것ˮ이라면서 "앞으로는 센서 데이터로 감지된 상황맥락 정보를 활용해 스마트 스피커가 스스로 대화를 시작·중지, 또는 재개하기 좋은 타이밍을 선제적으로 감지해 지능적인 음성서비스를 제공할 수 있을 것ˮ이라고 밝혔다.

한편, 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단-차세대정보 컴퓨팅기술개발사업의 지원을 받아 수행됐고 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수 학술지인 `Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies' 9월호에 게재됐다.

(논문명 : Hello There! Is Now a Good Time to Talk?: Opportune Moments for Proactive Interactions with Smart Speakers)

2020.10.28

조회수 28012

-

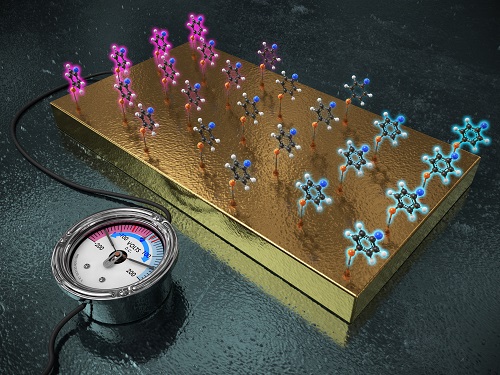

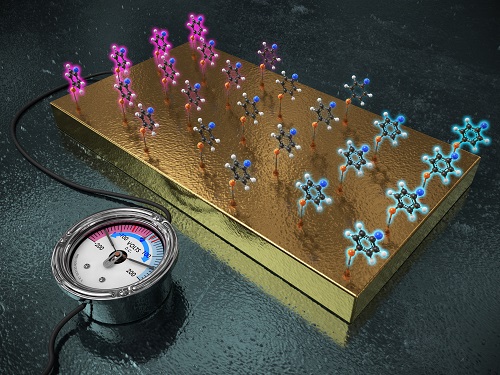

백무현 교수, 전극만 이용해 분자의 반응성 자유자재 조절 성공

우리 대학 화학과 백무현 교수(기초과학연구원(IBS) 분자활성 촉매반응 부연구단장) 연구팀은 한상우 우리 대학 화학과 교수(나노텍토닉스 창의연구단장)팀과의 공동연구를 통해 전압을 가하는 것만으로 분자의 반응성을 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’를 개발했다.

연구진은 분자의 전기적 성질을 결정하는 원자단인 작용기*를 전극이 대신할 수 있음을 증명하고, 전극을 활용해 다양한 화학반응을 제어하는데 성공했다. 여러 작용기의 역할을 대신할 수 있는 하나의 만능 작용기를 개발한 것이다.

* 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단. 에탄올(C2H5OH)의 하이드록시기(-OH), 아세톤(CH3-CO-CH3)의 카보닐기(-CO-) 등이 작용기에 해당한다.

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 이번 성과가 10월 9일 03시(한국시간) 세계 최고 권위의 학술지 사이언스(Science, IF 41.845)에 게재되었다고 밝혔다.

작용기는 전자를 끌어당기거나/밀어내는 효과를 통해 분자의 전기적 특성을 조절한다. 전자밀도 분포를 조절하여 분자의 반응성을 결정하는 것으로, 이는 화학반응의 평형과 속도에 영향을 미친다.

1937년 미국의 화학자(루이스 하메트)가 작용기의 종류에 따른 분자의 전기적 성질 변화를 정량화한 공식을 만든 뒤, 80여 년 동안 화학반응을 이해하는데 이 공식이 활용되었다.

하지만 기존 밝혀진 작용기는 하나의 작용기가 정해진 특정 전기적 효과만을 줄 수 있어 분자의 전기적 성질을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 또한, 복잡한 분자는 여러 단계를 거쳐 합성되는데, 각 반응마다 최적 효과를 줄 수 있는 작용기를 활용하는 것은 현실적으로 불가능했다.

연구진은 여러 종류의 작용기 대신, 하나의 작용기만으로 분자의 반응성을 자유자재로 조절할 수 있는 새로운 방법을 제시했다.

연구진이 제작한 작용기는 금 전극에 분자를 부착한 형태다. 전극에 전압을 가하면 분자 내 전자밀도 분포에 미세한 차이가 발생하고, 이로 인하여 분자의 전기적 성질에 변화가 생긴다.

전압을 바꿔가며 분자의 전기적 성질 변화를 관찰한 결과, 분자는 전극에 음(–) 전압이 걸렸을 때 전자가 풍부해지고, 양(+) 전압이 걸렸을 때 전자가 부족해지는 것을 확인했다.

이후 대표적인 유기화학 반응*에 적용해본 결과, 전극에 전압을 걸어주는 것만으로도 여러 작용기의 효과를 낼 수 있어 기존 작용기의 효과적인 대체재로 사용될 수 있음을 확인했다.

* 에스터 가수분해, 스즈키-미야우라 교차 짝지음, 아미드화 등

이번 연구는 80여 년간 널리 사용돼 온 전통적인 화학적 실험법을 대체할 수 있는 새로운 아이디어를 제시했다는 학술적 의미가 있다.

하나의 작용기는 하나의 전기적 효과만 줄 수 있다는 고정관념에서 벗어나, 이번 연구에서 제시한 만능 작용기는 화학반응이 진행되고 있는 도중에도 분자의 반응성을 바꿀 수 있다는 장점이 있다.

백무현 부연구단장은 “다양한 화학반응을 간단하게 조절할 수 있는 독창적인 아이디어를 제시한 것으로 학계의 다양한 후속연구를 견인할 수 있을 것”이라며 “산업 규모에서도 적용할 수 있는 ‘만능 작용기’ 개발을 위한 후속연구를 진행할 계획”이라고 말했다.

백무현 교수, 전극만 이용해 분자의 반응성 자유자재 조절 성공

우리 대학 화학과 백무현 교수(기초과학연구원(IBS) 분자활성 촉매반응 부연구단장) 연구팀은 한상우 우리 대학 화학과 교수(나노텍토닉스 창의연구단장)팀과의 공동연구를 통해 전압을 가하는 것만으로 분자의 반응성을 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’를 개발했다.

연구진은 분자의 전기적 성질을 결정하는 원자단인 작용기*를 전극이 대신할 수 있음을 증명하고, 전극을 활용해 다양한 화학반응을 제어하는데 성공했다. 여러 작용기의 역할을 대신할 수 있는 하나의 만능 작용기를 개발한 것이다.

* 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단. 에탄올(C2H5OH)의 하이드록시기(-OH), 아세톤(CH3-CO-CH3)의 카보닐기(-CO-) 등이 작용기에 해당한다.

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 이번 성과가 10월 9일 03시(한국시간) 세계 최고 권위의 학술지 사이언스(Science, IF 41.845)에 게재되었다고 밝혔다.

작용기는 전자를 끌어당기거나/밀어내는 효과를 통해 분자의 전기적 특성을 조절한다. 전자밀도 분포를 조절하여 분자의 반응성을 결정하는 것으로, 이는 화학반응의 평형과 속도에 영향을 미친다.

1937년 미국의 화학자(루이스 하메트)가 작용기의 종류에 따른 분자의 전기적 성질 변화를 정량화한 공식을 만든 뒤, 80여 년 동안 화학반응을 이해하는데 이 공식이 활용되었다.

하지만 기존 밝혀진 작용기는 하나의 작용기가 정해진 특정 전기적 효과만을 줄 수 있어 분자의 전기적 성질을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 또한, 복잡한 분자는 여러 단계를 거쳐 합성되는데, 각 반응마다 최적 효과를 줄 수 있는 작용기를 활용하는 것은 현실적으로 불가능했다.

연구진은 여러 종류의 작용기 대신, 하나의 작용기만으로 분자의 반응성을 자유자재로 조절할 수 있는 새로운 방법을 제시했다.

연구진이 제작한 작용기는 금 전극에 분자를 부착한 형태다. 전극에 전압을 가하면 분자 내 전자밀도 분포에 미세한 차이가 발생하고, 이로 인하여 분자의 전기적 성질에 변화가 생긴다.

전압을 바꿔가며 분자의 전기적 성질 변화를 관찰한 결과, 분자는 전극에 음(–) 전압이 걸렸을 때 전자가 풍부해지고, 양(+) 전압이 걸렸을 때 전자가 부족해지는 것을 확인했다.

이후 대표적인 유기화학 반응*에 적용해본 결과, 전극에 전압을 걸어주는 것만으로도 여러 작용기의 효과를 낼 수 있어 기존 작용기의 효과적인 대체재로 사용될 수 있음을 확인했다.

* 에스터 가수분해, 스즈키-미야우라 교차 짝지음, 아미드화 등

이번 연구는 80여 년간 널리 사용돼 온 전통적인 화학적 실험법을 대체할 수 있는 새로운 아이디어를 제시했다는 학술적 의미가 있다.

하나의 작용기는 하나의 전기적 효과만 줄 수 있다는 고정관념에서 벗어나, 이번 연구에서 제시한 만능 작용기는 화학반응이 진행되고 있는 도중에도 분자의 반응성을 바꿀 수 있다는 장점이 있다.

백무현 부연구단장은 “다양한 화학반응을 간단하게 조절할 수 있는 독창적인 아이디어를 제시한 것으로 학계의 다양한 후속연구를 견인할 수 있을 것”이라며 “산업 규모에서도 적용할 수 있는 ‘만능 작용기’ 개발을 위한 후속연구를 진행할 계획”이라고 말했다.

2020.10.12

조회수 28021

-

압력과 인장을 구분하는 무선통신 전자 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김상욱 교수 공동 연구팀이 신물질을 이용해 압력과 인장(늘이기)을 구분할 수 있는 무선통신 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

공동 연구팀은 무선통신에 활용되고 있는 전기 공진기(electrical resonator)가 여러 정보를 전달할 수 있다는 사실에 주목했다. 원거리에서 여러 자극을 측정할 수 있는 효과적인 정보처리시스템의 경우 최근 주목받고 있는 웨어러블과 임플란터블(체내이식형) 소자 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

특히 수동형 소자들로 만들어지는 전기 공진기는 원거리 통신이 가능할 뿐만 아니라 다양한 기능성 재료(생분해성 물질, 자가치유 물질)로 구현이 가능해 웨어러블·임플란터블 소자 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

전기 공진기의 무선통신 신호는 2개의 요소, 즉 공진기의 정전용량에 의해 결정되는 '공진주파수'와 공진기에 저장된 전자기파 에너지에 의해 결정되는 '품질 인자(quality factor)'에 의해 결정된다. 따라서 최소 두 가지 정보를 포함할 수 있다.

기존에는 공진기의 신호를 변화시킬 수 있는 메커니즘과 관련된 물질의 특성 및 소자의 구조에 대한 전반적인 이해가 부족했기 때문에 효과적인 신호처리를 위한 시스템 구축에는 많은 제약이 따랐다. 특히, 공진주파수와 품질 인자의 변화를 분화하기 위해서는 공진기의 저장된 전자기파를 차폐할 수 있는 신물질이 필요한데 공동 연구팀은 2차원 신물질인 '맥신(MXene)'을 사용했다.

연구팀은 '맥신(MXene)'이 사용할 수 있는 합성 재료 중 가장 우수한 전자기장 차폐능력을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 연구팀은 우선 압력에 따라서 기공이 닫히는 다공성 탄성체에 Ti3C2Tx 조성의 맥신을 코팅해 외부 자극에 따라 공진기의 저장된 에너지를 변형시킬 수 있는 센서로 활용했다. 이때 탄성체와 맥신 사이에 나노 접착제 역할을 하는 *폴리도파민을 도입해 2,000번 이상의 반복적인 수축과 이완에도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 소자를 만들었다.

☞ 폴리도파민(poly-dopamine): 바다생물 홍합이 물속에서 바위에 몸을 붙일 때 내는 접착 물질을 도파민이라고 하고, 이를 고분자화하여 중합체 형태로 만든 물질.

나아가, 연구팀은 딥러닝 기법을 적용해 미리 학습됐던 압력과 인장 자극을 구분해 정확하게 맞추고, 학습되지 않은 새로운 압력과 인장 자극도 약 9%의 오차 이내로 맞출 수 있는 시스템을 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 소자는 무선으로 기계적 자극을 구분해 측정할 수 있고, 생체친화적이며 가볍기 때문에 웨어러블 소자로 활용이 가능한 게 장점이다. 공동 연구팀은 이 밖에 새로 개발한 소자를 기반으로 정형외과 수술 이후 재활 치료를 하는 과정에서 부상을 방지할 수 있는 모니터링 시스템을 개발, 구축했다.

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 무선통신 소자의 신호처리에 대해 새로운 방향을 제시하고 신물질인 맥신의 다양한 적용 가능성을 보여준 의미있는 연구성과"라면서 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자에 활용될 것으로 기대된다" 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 이건희, 이강산 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 연구논문은 국제 학술지 'ACS Nano' 8월 19일 字 온라인 버전에 게재됐다. (논문명 : Deep-Learning-Based Deconvolution of Mechanical Stimuli with Ti3C2Tx MXene Electromagnetic Shield Architecture via Dual-Mode Wireless Signal Variation Mechanism)

한편 이번 연구는 KAIST 석박사모험 연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

압력과 인장을 구분하는 무선통신 전자 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김상욱 교수 공동 연구팀이 신물질을 이용해 압력과 인장(늘이기)을 구분할 수 있는 무선통신 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

공동 연구팀은 무선통신에 활용되고 있는 전기 공진기(electrical resonator)가 여러 정보를 전달할 수 있다는 사실에 주목했다. 원거리에서 여러 자극을 측정할 수 있는 효과적인 정보처리시스템의 경우 최근 주목받고 있는 웨어러블과 임플란터블(체내이식형) 소자 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

특히 수동형 소자들로 만들어지는 전기 공진기는 원거리 통신이 가능할 뿐만 아니라 다양한 기능성 재료(생분해성 물질, 자가치유 물질)로 구현이 가능해 웨어러블·임플란터블 소자 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

전기 공진기의 무선통신 신호는 2개의 요소, 즉 공진기의 정전용량에 의해 결정되는 '공진주파수'와 공진기에 저장된 전자기파 에너지에 의해 결정되는 '품질 인자(quality factor)'에 의해 결정된다. 따라서 최소 두 가지 정보를 포함할 수 있다.

기존에는 공진기의 신호를 변화시킬 수 있는 메커니즘과 관련된 물질의 특성 및 소자의 구조에 대한 전반적인 이해가 부족했기 때문에 효과적인 신호처리를 위한 시스템 구축에는 많은 제약이 따랐다. 특히, 공진주파수와 품질 인자의 변화를 분화하기 위해서는 공진기의 저장된 전자기파를 차폐할 수 있는 신물질이 필요한데 공동 연구팀은 2차원 신물질인 '맥신(MXene)'을 사용했다.

연구팀은 '맥신(MXene)'이 사용할 수 있는 합성 재료 중 가장 우수한 전자기장 차폐능력을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 연구팀은 우선 압력에 따라서 기공이 닫히는 다공성 탄성체에 Ti3C2Tx 조성의 맥신을 코팅해 외부 자극에 따라 공진기의 저장된 에너지를 변형시킬 수 있는 센서로 활용했다. 이때 탄성체와 맥신 사이에 나노 접착제 역할을 하는 *폴리도파민을 도입해 2,000번 이상의 반복적인 수축과 이완에도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 소자를 만들었다.

☞ 폴리도파민(poly-dopamine): 바다생물 홍합이 물속에서 바위에 몸을 붙일 때 내는 접착 물질을 도파민이라고 하고, 이를 고분자화하여 중합체 형태로 만든 물질.

나아가, 연구팀은 딥러닝 기법을 적용해 미리 학습됐던 압력과 인장 자극을 구분해 정확하게 맞추고, 학습되지 않은 새로운 압력과 인장 자극도 약 9%의 오차 이내로 맞출 수 있는 시스템을 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 소자는 무선으로 기계적 자극을 구분해 측정할 수 있고, 생체친화적이며 가볍기 때문에 웨어러블 소자로 활용이 가능한 게 장점이다. 공동 연구팀은 이 밖에 새로 개발한 소자를 기반으로 정형외과 수술 이후 재활 치료를 하는 과정에서 부상을 방지할 수 있는 모니터링 시스템을 개발, 구축했다.

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 무선통신 소자의 신호처리에 대해 새로운 방향을 제시하고 신물질인 맥신의 다양한 적용 가능성을 보여준 의미있는 연구성과"라면서 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자에 활용될 것으로 기대된다" 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 이건희, 이강산 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 연구논문은 국제 학술지 'ACS Nano' 8월 19일 字 온라인 버전에 게재됐다. (논문명 : Deep-Learning-Based Deconvolution of Mechanical Stimuli with Ti3C2Tx MXene Electromagnetic Shield Architecture via Dual-Mode Wireless Signal Variation Mechanism)

한편 이번 연구는 KAIST 석박사모험 연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.22

조회수 34239

-

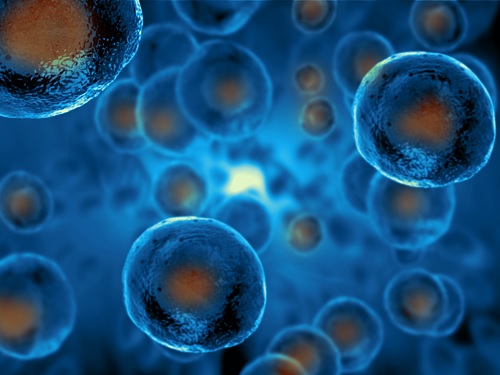

이흥규 교수 연구팀, 수지상세포 자식작용의 역할 규명

우리 연구진에 의해 세포 항상성을 유지해주는 '자식작용'*의 또 다른 기능이 보고됐다. 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 T세포*의 항바이러스 활성이 유도되는 과정에서 수지상세포 자식작용이 기여함을 규명했다고 밝혔다.

* 자식작용(自食作用, autophagy) : 세포 내 노폐물 및 손상된 세포 소기관을 제거하여 세포의 항상성을 유지하는 과정이다. 자식작용을 처음 발견한 오스미 요시노리(Ohsumi Yoshinori) 교수가 2016년 노벨 생리의학상을 수상하는 등 세계적으로 활발한 연구가 진행되고 있으며, 최근에는 다양한 병원균을 이기는 면역 반응에서도 중요한 기능을 한다고 보고됐다.

* T세포 : 흉선에서 유래하는 림프구로, 세포의 면역에서 주된 역할을 한다.

수지상세포는 병원균이나 암 항원을 인지해 T세포*의 면역반응을 유도하는 세포이다. 바이러스 항원을 수지상세포가 흡수하고, 자신의 표면에 항원을 제시하여 T세포에 전달해주는 기능을 한다.

연구팀은 수지상세포의 자식작용을 통한 세포대사 조절이 T세포 활성화에서 핵심 역할을 한다는 것을 밝히고 항바이러스 효과를 높일 수 있는 원리를 제시했다.

실험결과, 자식작용을 일으키는 Atg5 유전자가 결손될 때 수지상세포의 해당작용이 증가하고, 이를 통해 T세포 활성화 기능이 높아지고 항바이러스 면역반응이 증가했다.

Atg5가 결손되면 수지상세포의 해당작용이 증가하는데, 이로 인해 MHC 클래스 I 분자가 과발현되고 항원 제시를 통한 T 세포 활성화가 증가한다. 이로 인해 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염 시 항바이러스 면역반응이 더 활성화되어 바이러스가 더 빨리 제거되었다.

이흥규 교수는 "이번 연구를 통해 자식작용이 T세포의 항바이러스 면역반응에 관여하는 기능을 새롭게 규명했다”라고 연구의 의의를 설명하며, “향후 자식작용과 세포 대사를 표적으로하는 항바이러스 치료제 개발의 단초가 되길 기대한다”라고 밝혔다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 바이오‧의료기술개발사업의 지원으로 수행되었다. 저명한 국제학술지 ‘오토파지(Autophagy)’ 8월 28일 자에 온라인 게재됐다.

수지상세포는 바이러스를 받아들여 이들을 분해해 MHC class I에 항원을 제시하고 CD8+ T세포를 활성화해 항바이러스 면역반응을 유도함. Atg5 유전자 결손 시 해당작용 의존적인 항원 제시 및 사이토카인 분비가 과활성화되어 MHC class I을 통한 CD8+ T세포의 활성이 증가됨. 수지상세포에서 Atg5 유전자 결손 시 CD8+ T 세포의 활성화가 증가되어 바이러스 제거를 촉진시킴.

가. Atg5 유전자 결손 시 정상과 다른 특이한 특징을 갖는 수지상세포가 폐에 유입됨.

나. 수지상 세포 특이적으로 Atg5 결손 시, 항원제시, 해당작용과 대사와 관련된 유전자들이 증가됨.

다. 수지상 세포 특이적으로 Atg5 결손 시, 수지상세포의 해당작용이 증가함.

라. 바이러스 감염 시 항원제시에 중요한 MHC 클래스 I의 발현이 증가함. 반면, 해당작용 억제제(2-DG) 처리 시 발현이 감소함. 즉, MHC 클래스 I의 발현에 해당작용이 중요한 역할을 함.

마. 수지상세포 특이적 Atg5 유전자 결손 시 CD8+ T 세포의 활성화가 증가함.

바. 수지상세포 특이적 Atg5 유전자 결손 시 바이러스의 제거가 더 빠르게 일어남.

이흥규 교수 연구팀, 수지상세포 자식작용의 역할 규명

우리 연구진에 의해 세포 항상성을 유지해주는 '자식작용'*의 또 다른 기능이 보고됐다. 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 T세포*의 항바이러스 활성이 유도되는 과정에서 수지상세포 자식작용이 기여함을 규명했다고 밝혔다.

* 자식작용(自食作用, autophagy) : 세포 내 노폐물 및 손상된 세포 소기관을 제거하여 세포의 항상성을 유지하는 과정이다. 자식작용을 처음 발견한 오스미 요시노리(Ohsumi Yoshinori) 교수가 2016년 노벨 생리의학상을 수상하는 등 세계적으로 활발한 연구가 진행되고 있으며, 최근에는 다양한 병원균을 이기는 면역 반응에서도 중요한 기능을 한다고 보고됐다.

* T세포 : 흉선에서 유래하는 림프구로, 세포의 면역에서 주된 역할을 한다.

수지상세포는 병원균이나 암 항원을 인지해 T세포*의 면역반응을 유도하는 세포이다. 바이러스 항원을 수지상세포가 흡수하고, 자신의 표면에 항원을 제시하여 T세포에 전달해주는 기능을 한다.

연구팀은 수지상세포의 자식작용을 통한 세포대사 조절이 T세포 활성화에서 핵심 역할을 한다는 것을 밝히고 항바이러스 효과를 높일 수 있는 원리를 제시했다.

실험결과, 자식작용을 일으키는 Atg5 유전자가 결손될 때 수지상세포의 해당작용이 증가하고, 이를 통해 T세포 활성화 기능이 높아지고 항바이러스 면역반응이 증가했다.

Atg5가 결손되면 수지상세포의 해당작용이 증가하는데, 이로 인해 MHC 클래스 I 분자가 과발현되고 항원 제시를 통한 T 세포 활성화가 증가한다. 이로 인해 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염 시 항바이러스 면역반응이 더 활성화되어 바이러스가 더 빨리 제거되었다.

이흥규 교수는 "이번 연구를 통해 자식작용이 T세포의 항바이러스 면역반응에 관여하는 기능을 새롭게 규명했다”라고 연구의 의의를 설명하며, “향후 자식작용과 세포 대사를 표적으로하는 항바이러스 치료제 개발의 단초가 되길 기대한다”라고 밝혔다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 바이오‧의료기술개발사업의 지원으로 수행되었다. 저명한 국제학술지 ‘오토파지(Autophagy)’ 8월 28일 자에 온라인 게재됐다.

수지상세포는 바이러스를 받아들여 이들을 분해해 MHC class I에 항원을 제시하고 CD8+ T세포를 활성화해 항바이러스 면역반응을 유도함. Atg5 유전자 결손 시 해당작용 의존적인 항원 제시 및 사이토카인 분비가 과활성화되어 MHC class I을 통한 CD8+ T세포의 활성이 증가됨. 수지상세포에서 Atg5 유전자 결손 시 CD8+ T 세포의 활성화가 증가되어 바이러스 제거를 촉진시킴.

가. Atg5 유전자 결손 시 정상과 다른 특이한 특징을 갖는 수지상세포가 폐에 유입됨.

나. 수지상 세포 특이적으로 Atg5 결손 시, 항원제시, 해당작용과 대사와 관련된 유전자들이 증가됨.

다. 수지상 세포 특이적으로 Atg5 결손 시, 수지상세포의 해당작용이 증가함.

라. 바이러스 감염 시 항원제시에 중요한 MHC 클래스 I의 발현이 증가함. 반면, 해당작용 억제제(2-DG) 처리 시 발현이 감소함. 즉, MHC 클래스 I의 발현에 해당작용이 중요한 역할을 함.

마. 수지상세포 특이적 Atg5 유전자 결손 시 CD8+ T 세포의 활성화가 증가함.

바. 수지상세포 특이적 Atg5 유전자 결손 시 바이러스의 제거가 더 빠르게 일어남.

2020.09.11

조회수 28725

-

인공지능으로 자폐 증상과 심각도 예측한다

뇌영상 빅데이터를 활용한 딥러닝(Deep Learning)으로 자폐 스펙트럼 장애(ASD)의 증상과 심각도를 예측할 수 있다는 것이 확인됐다. 이번 연구에 따라 ASD 환자들 진단과 예후에 따른 맞춤형 치료가 가능할 것으로 기대되고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터장)와 세브란스병원 소아정신과 천근아 교수(연세자폐증연구소장) 연구팀은 ASD의 뇌영상 빅데이터를 활용해 자폐의 증상과 예후를 예측할 수 있다고 28일 밝혔다.

이번 연구결과는 ASD 아동들의 뇌영상 빅데이터를 이용한 국내 최초의 AI연구성과로, 국제전기전자기술자협회(IEEE)에서 발행하는 저널인 IEEE 엑세스(Access) 온라인판에 게재됐다.

ASD는 뇌 발달 장애의 하나로 사회적 의사소통의 결함과 제한된 관심사 및 반복적인 행동이 대표적인 특징이다. 2020년도 미국 CDC(미국질병통제예방센터)의 통계자료에 따르면 ASD의 유병률은 54명당 1명으로 매년 증가하는 추세이다. 국내 유병률도 약 2% 내외이다.

ASD는 아동 행동 관찰 및 상담과 정신질환 진단분류매뉴얼(DSM-5)에 근거해 진단한다. 하지만 환자 개인차가 심해 자폐에 대한 정확한 진단이 어렵고 예후를 예측하기도 힘들다.

이상완·천근아 교수 연구팀은 세브란스병원에 구축된 3~11세 ASD 환자 84건의 MRI 빅데이터와 국제컨소시엄으로 구축된 1000여 건의 자폐증 환자 MRI 빅데이터를 활용해 MRI 영상으로 자폐의 진단과 예후를 예측할 수 있는 딥러닝 모델을 개발했다.

연구팀은 공간 변경 네트워크(Spartial Transformer Network, STN)와 3D 컨볼루션 신경망(convolutional neural network, CNN)을 활용한 모델을 구축하고, MRI 빅데이터를 학습시켰다.

이렇게 구축된 모델에 클래스 활성화 매핑(class activation mapping) 기법을 적용해 형태학적인 특징을 추출하고 이를 뇌영상에 투영시키는 방식으로 분석했다. 더 나아가 인자들간의 관계 분석을 위해 강화학습 모델의 일종인 회귀형 주의집중 모델(recurrent attention model)을 학습시켰다.

분석결과 뇌의 기저핵을 포함한 피질 하 구조가 자폐 심각도와 관련이 있음을 확인했다.

이상완 교수는 “진료 현장에서 자폐를 진단하고 연구하는데 구조적 연관 후보를 제공할 수 있게 됐다”며 “이번 연구결과로 자폐 진단에서뿐만 아니라 앞으로 의사나 관련 전문가들이 인공지능을 활용해 복잡한 질병을 이해하고 더 많이 활용할 수 있게 될 것”이라고 설명했다.

천근아 교수도 “자폐스펙트럼장애를 진단함에 있어 뇌 영상 자료는 아직까지 의사들 사이에서 활용가치가 높지 않다는 인식이 보편적인데 이번 연구를 통해 자폐의 하위 증상과 심각도 사이에 뇌영상에서 차이가 있다는 것을 확인했다”며 “이번 연구는 다양한 임상표현형과 심각도를 지닌 자폐증 환자들에게 개별 맞춤 진단과 예후를 예측하는데 의미를 가진다”고 말했다. [보도자료 출처: 세브란스병원 홍보팀]

인공지능으로 자폐 증상과 심각도 예측한다

뇌영상 빅데이터를 활용한 딥러닝(Deep Learning)으로 자폐 스펙트럼 장애(ASD)의 증상과 심각도를 예측할 수 있다는 것이 확인됐다. 이번 연구에 따라 ASD 환자들 진단과 예후에 따른 맞춤형 치료가 가능할 것으로 기대되고 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수(신경과학-인공지능 융합연구센터장)와 세브란스병원 소아정신과 천근아 교수(연세자폐증연구소장) 연구팀은 ASD의 뇌영상 빅데이터를 활용해 자폐의 증상과 예후를 예측할 수 있다고 28일 밝혔다.

이번 연구결과는 ASD 아동들의 뇌영상 빅데이터를 이용한 국내 최초의 AI연구성과로, 국제전기전자기술자협회(IEEE)에서 발행하는 저널인 IEEE 엑세스(Access) 온라인판에 게재됐다.

ASD는 뇌 발달 장애의 하나로 사회적 의사소통의 결함과 제한된 관심사 및 반복적인 행동이 대표적인 특징이다. 2020년도 미국 CDC(미국질병통제예방센터)의 통계자료에 따르면 ASD의 유병률은 54명당 1명으로 매년 증가하는 추세이다. 국내 유병률도 약 2% 내외이다.

ASD는 아동 행동 관찰 및 상담과 정신질환 진단분류매뉴얼(DSM-5)에 근거해 진단한다. 하지만 환자 개인차가 심해 자폐에 대한 정확한 진단이 어렵고 예후를 예측하기도 힘들다.

이상완·천근아 교수 연구팀은 세브란스병원에 구축된 3~11세 ASD 환자 84건의 MRI 빅데이터와 국제컨소시엄으로 구축된 1000여 건의 자폐증 환자 MRI 빅데이터를 활용해 MRI 영상으로 자폐의 진단과 예후를 예측할 수 있는 딥러닝 모델을 개발했다.

연구팀은 공간 변경 네트워크(Spartial Transformer Network, STN)와 3D 컨볼루션 신경망(convolutional neural network, CNN)을 활용한 모델을 구축하고, MRI 빅데이터를 학습시켰다.

이렇게 구축된 모델에 클래스 활성화 매핑(class activation mapping) 기법을 적용해 형태학적인 특징을 추출하고 이를 뇌영상에 투영시키는 방식으로 분석했다. 더 나아가 인자들간의 관계 분석을 위해 강화학습 모델의 일종인 회귀형 주의집중 모델(recurrent attention model)을 학습시켰다.

분석결과 뇌의 기저핵을 포함한 피질 하 구조가 자폐 심각도와 관련이 있음을 확인했다.

이상완 교수는 “진료 현장에서 자폐를 진단하고 연구하는데 구조적 연관 후보를 제공할 수 있게 됐다”며 “이번 연구결과로 자폐 진단에서뿐만 아니라 앞으로 의사나 관련 전문가들이 인공지능을 활용해 복잡한 질병을 이해하고 더 많이 활용할 수 있게 될 것”이라고 설명했다.

천근아 교수도 “자폐스펙트럼장애를 진단함에 있어 뇌 영상 자료는 아직까지 의사들 사이에서 활용가치가 높지 않다는 인식이 보편적인데 이번 연구를 통해 자폐의 하위 증상과 심각도 사이에 뇌영상에서 차이가 있다는 것을 확인했다”며 “이번 연구는 다양한 임상표현형과 심각도를 지닌 자폐증 환자들에게 개별 맞춤 진단과 예후를 예측하는데 의미를 가진다”고 말했다. [보도자료 출처: 세브란스병원 홍보팀]

2020.08.28

조회수 26469

-

이산화탄소 처리로 산화 티타늄 신소재 판형 맥신 합성 성공

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀은 나노 신소재 *맥신(MXene)과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 고르게 분포된 판형 구조의 맥신을 합성하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

☞ 맥신(MXene): 전자파를 흡수하고 차단하는 신개념 초경량 나노 신소재. 전자 부품간 전자파 간섭을 고성능으로 차단할 수 있어 전자통신 제품에 활용할 수 있다.

이 교수 연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸(박리된) 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다. 연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신은 단일공정으로 매우 경제적일 뿐만 아니라 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이동규 박사과정생이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `ACS 나노 (ACS Nano)' 7월 30일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CO2-Oxidized Ti3C2Tx-MXenes Components for Lithium-Sulfur Batteries: Suppressing the Shuttle Phenomenon through Physical and Chemical Adsorption).

맥신은 전기전도도가 높고 유연성이 뛰어나기 때문에 센서·에너지 저장/전환장치·전자기차 폐수처리 재료 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 신물질이면서 특히 그래핀이나 탄소나노튜브를 대체할 수 있는 차세대 물질로 주목받고 있다.

맥신을 리튬-황 전지의 양극 물질로 활용하기 위해서는 활물질인 황을 수용할 수 있는 공간을 제공해줘야 하고 또한 충‧방전 과정에서 생성된 리튬 폴리설파이드가 전해질에 녹아 음극 쪽으로 이동하여 발생하는 *셔틀 현상을 막을 수 있어야 한다.

☞ 셔틀 현상(Shuttle phenomenon): 방전 과정 중 리튬을 말단으로 가지는 황 체인인 중간물질(polysulfides)이 전해질에 녹아 양극과 음극 사이를 확산하면서 전지 내에서 소비되는 것으로서 결과적으로 양극 활물질 손실 및 사이클링 성능 저하를 초래한다.

맥신은 금속 *카바이드 형태로 *다공성이 거의 존재하지 않고 또 리튬 폴리설파이드와 상호작용이 적은 물질이기에 리튬-황 전지의 소재로 이용하기엔 적합하지 않다. 연구팀은 맥신이 포함된 수용액에 초음파를 주입하고, 맥신을 박리시켜 각 단일 맥신 층을 다량으로 제조한 후 충분한 공간을 확보하고 동시에 이산화탄소와 맥신 층을 반응시켜 표면에 리튬 폴리설파이드를 흡착할 수 있는 다량의 산화 티타늄 나노입자를 고르게 합성시켜 문제를 해결했다.

☞ 카바이드(carbide): 탄소와 그 밖의 하나의 원소로 이루어진 화합물.

☞ 다공성(porosity): 고체가 내부 또는 표면에 작은 빈틈을 많이 가지는 성질.

연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신 제작 기술은 맥신 전구체 종류에 상관없이 적용할 수 있다. 연구팀은 이와 함께 이 기술을 사용하면 길이 50~100 나노미터(nm), 지름 20 나노미터(nm)의 땅콩 모양의 나노입자들이 형성된 판형 맥신을 제조 가능함을 이번 연구를 통해 확인했다.

연구팀 관계자는 "산화 금속 판형 맥신 제조공정은 수용액처리 및 이산화탄소와의 반응으로 이뤄진 단순화된 공정이기 때문에 온도, 반응시간 조절로 다양한 판형 소자 제조 및 비용 절감이 가능하고 리튬-황 전지 성능을 강화하는데 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

제1 저자인 이동규 박사과정 학생도 "이산화탄소와의 반응을 통해 제조된 산화 금속 판형 맥신은 리튬-황 전지의 양극뿐 아니라 분리막에 필름 형태로 성형해 셔틀 현상을 이중으로 방지할 수 있는 막을 제조할 수 있다ˮ면서 "균일한 금속산화물 나노입자가 형성된 판형 맥신은 전극 및 다양한 에너지 저장장치 소자에 사용될 것ˮ 이라고 소개했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 Global Research Development Center Program과 Korea CCS R&D Center 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

이산화탄소 처리로 산화 티타늄 신소재 판형 맥신 합성 성공

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀은 나노 신소재 *맥신(MXene)과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 고르게 분포된 판형 구조의 맥신을 합성하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

☞ 맥신(MXene): 전자파를 흡수하고 차단하는 신개념 초경량 나노 신소재. 전자 부품간 전자파 간섭을 고성능으로 차단할 수 있어 전자통신 제품에 활용할 수 있다.

이 교수 연구팀은 수용액 상태에서 표면을 벗겨낸(박리된) 맥신과 이산화탄소와의 반응을 통해 산화 티타늄 나노입자가 맥신 표면에 고르게 분포된 판형 맥신을 합성했다. 연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신은 단일공정으로 매우 경제적일 뿐만 아니라 다양한 분야에 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

생명화학공학과 이동규 박사과정생이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `ACS 나노 (ACS Nano)' 7월 30일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CO2-Oxidized Ti3C2Tx-MXenes Components for Lithium-Sulfur Batteries: Suppressing the Shuttle Phenomenon through Physical and Chemical Adsorption).

맥신은 전기전도도가 높고 유연성이 뛰어나기 때문에 센서·에너지 저장/전환장치·전자기차 폐수처리 재료 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 신물질이면서 특히 그래핀이나 탄소나노튜브를 대체할 수 있는 차세대 물질로 주목받고 있다.

맥신을 리튬-황 전지의 양극 물질로 활용하기 위해서는 활물질인 황을 수용할 수 있는 공간을 제공해줘야 하고 또한 충‧방전 과정에서 생성된 리튬 폴리설파이드가 전해질에 녹아 음극 쪽으로 이동하여 발생하는 *셔틀 현상을 막을 수 있어야 한다.

☞ 셔틀 현상(Shuttle phenomenon): 방전 과정 중 리튬을 말단으로 가지는 황 체인인 중간물질(polysulfides)이 전해질에 녹아 양극과 음극 사이를 확산하면서 전지 내에서 소비되는 것으로서 결과적으로 양극 활물질 손실 및 사이클링 성능 저하를 초래한다.

맥신은 금속 *카바이드 형태로 *다공성이 거의 존재하지 않고 또 리튬 폴리설파이드와 상호작용이 적은 물질이기에 리튬-황 전지의 소재로 이용하기엔 적합하지 않다. 연구팀은 맥신이 포함된 수용액에 초음파를 주입하고, 맥신을 박리시켜 각 단일 맥신 층을 다량으로 제조한 후 충분한 공간을 확보하고 동시에 이산화탄소와 맥신 층을 반응시켜 표면에 리튬 폴리설파이드를 흡착할 수 있는 다량의 산화 티타늄 나노입자를 고르게 합성시켜 문제를 해결했다.

☞ 카바이드(carbide): 탄소와 그 밖의 하나의 원소로 이루어진 화합물.

☞ 다공성(porosity): 고체가 내부 또는 표면에 작은 빈틈을 많이 가지는 성질.

연구팀이 개발한 산화 금속이 고르게 분포된 판형 맥신 제작 기술은 맥신 전구체 종류에 상관없이 적용할 수 있다. 연구팀은 이와 함께 이 기술을 사용하면 길이 50~100 나노미터(nm), 지름 20 나노미터(nm)의 땅콩 모양의 나노입자들이 형성된 판형 맥신을 제조 가능함을 이번 연구를 통해 확인했다.

연구팀 관계자는 "산화 금속 판형 맥신 제조공정은 수용액처리 및 이산화탄소와의 반응으로 이뤄진 단순화된 공정이기 때문에 온도, 반응시간 조절로 다양한 판형 소자 제조 및 비용 절감이 가능하고 리튬-황 전지 성능을 강화하는데 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

제1 저자인 이동규 박사과정 학생도 "이산화탄소와의 반응을 통해 제조된 산화 금속 판형 맥신은 리튬-황 전지의 양극뿐 아니라 분리막에 필름 형태로 성형해 셔틀 현상을 이중으로 방지할 수 있는 막을 제조할 수 있다ˮ면서 "균일한 금속산화물 나노입자가 형성된 판형 맥신은 전극 및 다양한 에너지 저장장치 소자에 사용될 것ˮ 이라고 소개했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 Global Research Development Center Program과 Korea CCS R&D Center 기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.08.25

조회수 33773

-

항암제 표적 단백질을 약물 전달체로 쓴다?

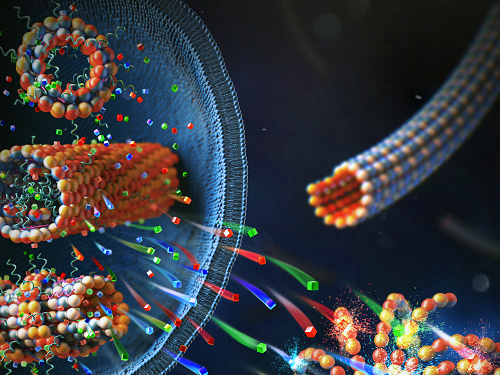

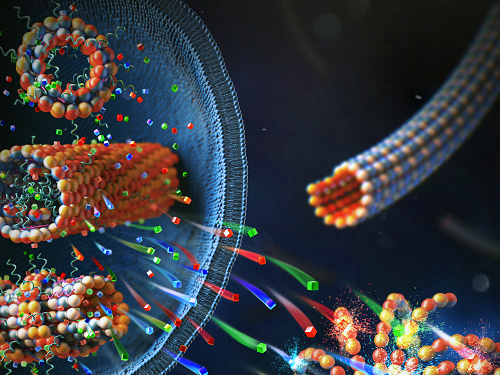

우리 대학 바이오및뇌공학과와 생명과학과 공동연구팀이 항암제의 표적 단백질을 전달체로 이용하는 역발상 연구결과를 내놨다. 항암제를 이용한 암 치료에 새로운 가능성이 열릴 전망이다.

우리 대학 생명과학과 김진주 박사·바이오및뇌공학과 이준철 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 그리고 생명과학과 전상용·바이오및뇌공학과 최명철 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials, IF=27.4)’ 8월 20일 字 표지논문으로 게재됐다. (논문명: Tubulin-based Nanotubes as Delivery Platform for Microtubule-Targeting Agents)

우리 몸속 세포가 분열할 때 염색체*들은 세포 한가운데에 정렬해 두 개의 딸세포로 나눠지는데 이 염색체들을 끌어당기는 끈이 바로 `미세소관(microtubule)'이다. 미세소관은 `튜불린(tubulin)' 단백질로 이루어진 긴 튜브 형태의 나노 구조물이다.

☞ 염색체(Chromosome): DNA와 단백질이 응축하여 만드는 막대 형태의 구조체로 생명체의 모든 유전 정보를 지니고 있다.

미세소관을 표적으로 하는 항암 약물인 ‘미세소관 표적 치료제(microtubule-targeting agents)’는 임상에서 다양한 암의 치료에 활용되고 있다. 이들은 암세포 미세소관에 결합해 앞서 언급한 끈 역할을 방해함으로써, 암세포의 분열을 억제, 결국 사멸을 유도한다.

튜불린 단백질에는 이 약물이 강하게 결합하는 고유의 결합 자리(binding site)가 여럿 존재한다. 연구진은 이 점에 착안해 표적 물질인 튜불린 단백질을 약물 전달체로 사용한다는 획기적인 아이디어를 세계 최초로 구현했다. 공동연구팀은 튜불린 나노 튜브(Tubulin-based NanoTube), 약자로 TNT로 명명한 전달체를 개발하고 항암 효능을 실험으로 확인한 것이다. TNT라는 이름에는 암 치료를 위한 폭발물이라는 의미도 담고 있다.

미세소관 표적 치료제는 TNT에 자발적으로 탑재된다. 약물 입장에서는 세포 내 미세소관에 결합하는 것과 다를 바가 없기 때문이다. 이는 항암제마다 적합한 전달체를 찾아야 했던 기존의 어려움을 해소해준다. 즉 TNT는 미세소관을 표적으로 하는 모든 약물을 탑재할 수 있는 잠재력을 가진‘만능 전달체’인 셈이다.

연구진은 먼저 튜불린 단백질에 블록 혼성 중합체*인 PEG-PLL(pegylated poly-L-lysine)을 섞어 기본적인 TNT 구조를 만들었다. 여기서 튜불린은 빌딩 블록, PEG-PLL은 이들을 붙여주는 접착제이다. 그 다음, 도세탁셀(docetaxel), 라우리말라이드(laulimalide), 그리고 모노메틸아우리스타틴 E(monomethyl auristatin E) 3종의 약물이 TNT에 탑재됨을 보였다. 이 약물들은 실제 유방암, 두경부암, 위암, 방광암 등의 화학요법에 활용되고 있는 항암제들이다.

☞ 블록 혼성 중합체(Block copolymer): 두 종류 이상의 단위체로 이루어진 고분자 화합물로, 각 단위체들이 길게 반복되는 특징이 있다.

연구팀은 또 탑재되는 약물의 종류와 개수에 따라 TNT의 구조가 변할 뿐 아니라 약물 전달체로서의 물리·화학적 특성도 달라진다는 사실을 밝혀냈다. 이는 TNT가 탑재하려는 약물에 맞춰 자발적으로 형태를 변형하는‘적응형 전달체’임을 보여주고 있다.

연구팀은 특히 항암제가 탑재된 TNT가 엔도좀-리소좀 경로(endo-lysosomal pathway)로 암세포에 들어가 뛰어난 항암 및 혈관 형성 억제 효과를 보인다는 점을 세포 및 동물을 대상으로 한 실험을 통해 확인했다.

적응형 만능 약물 전달체가 성공적으로 구현이 가능했던 배경에는 연구진이 보유한 튜불린 분자 제어 기술력 때문이다. 연구진은 튜불린 단백질을 일종의 레고 블록으로 보았다. 블록의 형태를 변형하고 쌓아 올리는 방식을 제어하여, 튜브 형태의 구조체를 조립하는 노하우를 축적해왔다. 연구팀은 이번 연구에서 포항 방사광 가속기의 소각 X-선 산란 장치를 이용해 TNT 구조를 나노미터(nm, 10억 분의 1미터) 이하의 정확도로 분석했다.

공동연구팀은 "이번 연구결과는 지금까지 학계에 보고되지 않은 완전히 새로운 방식의 약물 전달체를 구현했다는 점에서 의미가 크다ˮ고 밝혔다. 연구팀은 이어 "TNT는 현재까지 개발된, 또 향후 개발예정인 미세소관 표적 치료제까지 운송할 수 있는 범용적인 전달체이며, 다양한 항암제들의 시너지 효과(synergy effect)를 기대할 수 있는 `플랫폼 전달체'가 될 것ˮ이라고 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 (중견연구, 리더연구, 방사선기술, 바이오의료기술개발사업) 한국원자력연구원, KUSTAR-KAIST의 지원으로 수행됐다.

항암제 표적 단백질을 약물 전달체로 쓴다?

우리 대학 바이오및뇌공학과와 생명과학과 공동연구팀이 항암제의 표적 단백질을 전달체로 이용하는 역발상 연구결과를 내놨다. 항암제를 이용한 암 치료에 새로운 가능성이 열릴 전망이다.

우리 대학 생명과학과 김진주 박사·바이오및뇌공학과 이준철 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 그리고 생명과학과 전상용·바이오및뇌공학과 최명철 교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials, IF=27.4)’ 8월 20일 字 표지논문으로 게재됐다. (논문명: Tubulin-based Nanotubes as Delivery Platform for Microtubule-Targeting Agents)

우리 몸속 세포가 분열할 때 염색체*들은 세포 한가운데에 정렬해 두 개의 딸세포로 나눠지는데 이 염색체들을 끌어당기는 끈이 바로 `미세소관(microtubule)'이다. 미세소관은 `튜불린(tubulin)' 단백질로 이루어진 긴 튜브 형태의 나노 구조물이다.

☞ 염색체(Chromosome): DNA와 단백질이 응축하여 만드는 막대 형태의 구조체로 생명체의 모든 유전 정보를 지니고 있다.

미세소관을 표적으로 하는 항암 약물인 ‘미세소관 표적 치료제(microtubule-targeting agents)’는 임상에서 다양한 암의 치료에 활용되고 있다. 이들은 암세포 미세소관에 결합해 앞서 언급한 끈 역할을 방해함으로써, 암세포의 분열을 억제, 결국 사멸을 유도한다.

튜불린 단백질에는 이 약물이 강하게 결합하는 고유의 결합 자리(binding site)가 여럿 존재한다. 연구진은 이 점에 착안해 표적 물질인 튜불린 단백질을 약물 전달체로 사용한다는 획기적인 아이디어를 세계 최초로 구현했다. 공동연구팀은 튜불린 나노 튜브(Tubulin-based NanoTube), 약자로 TNT로 명명한 전달체를 개발하고 항암 효능을 실험으로 확인한 것이다. TNT라는 이름에는 암 치료를 위한 폭발물이라는 의미도 담고 있다.

미세소관 표적 치료제는 TNT에 자발적으로 탑재된다. 약물 입장에서는 세포 내 미세소관에 결합하는 것과 다를 바가 없기 때문이다. 이는 항암제마다 적합한 전달체를 찾아야 했던 기존의 어려움을 해소해준다. 즉 TNT는 미세소관을 표적으로 하는 모든 약물을 탑재할 수 있는 잠재력을 가진‘만능 전달체’인 셈이다.

연구진은 먼저 튜불린 단백질에 블록 혼성 중합체*인 PEG-PLL(pegylated poly-L-lysine)을 섞어 기본적인 TNT 구조를 만들었다. 여기서 튜불린은 빌딩 블록, PEG-PLL은 이들을 붙여주는 접착제이다. 그 다음, 도세탁셀(docetaxel), 라우리말라이드(laulimalide), 그리고 모노메틸아우리스타틴 E(monomethyl auristatin E) 3종의 약물이 TNT에 탑재됨을 보였다. 이 약물들은 실제 유방암, 두경부암, 위암, 방광암 등의 화학요법에 활용되고 있는 항암제들이다.

☞ 블록 혼성 중합체(Block copolymer): 두 종류 이상의 단위체로 이루어진 고분자 화합물로, 각 단위체들이 길게 반복되는 특징이 있다.

연구팀은 또 탑재되는 약물의 종류와 개수에 따라 TNT의 구조가 변할 뿐 아니라 약물 전달체로서의 물리·화학적 특성도 달라진다는 사실을 밝혀냈다. 이는 TNT가 탑재하려는 약물에 맞춰 자발적으로 형태를 변형하는‘적응형 전달체’임을 보여주고 있다.

연구팀은 특히 항암제가 탑재된 TNT가 엔도좀-리소좀 경로(endo-lysosomal pathway)로 암세포에 들어가 뛰어난 항암 및 혈관 형성 억제 효과를 보인다는 점을 세포 및 동물을 대상으로 한 실험을 통해 확인했다.

적응형 만능 약물 전달체가 성공적으로 구현이 가능했던 배경에는 연구진이 보유한 튜불린 분자 제어 기술력 때문이다. 연구진은 튜불린 단백질을 일종의 레고 블록으로 보았다. 블록의 형태를 변형하고 쌓아 올리는 방식을 제어하여, 튜브 형태의 구조체를 조립하는 노하우를 축적해왔다. 연구팀은 이번 연구에서 포항 방사광 가속기의 소각 X-선 산란 장치를 이용해 TNT 구조를 나노미터(nm, 10억 분의 1미터) 이하의 정확도로 분석했다.

공동연구팀은 "이번 연구결과는 지금까지 학계에 보고되지 않은 완전히 새로운 방식의 약물 전달체를 구현했다는 점에서 의미가 크다ˮ고 밝혔다. 연구팀은 이어 "TNT는 현재까지 개발된, 또 향후 개발예정인 미세소관 표적 치료제까지 운송할 수 있는 범용적인 전달체이며, 다양한 항암제들의 시너지 효과(synergy effect)를 기대할 수 있는 `플랫폼 전달체'가 될 것ˮ이라고 강조했다.

이번 연구는 한국연구재단 (중견연구, 리더연구, 방사선기술, 바이오의료기술개발사업) 한국원자력연구원, KUSTAR-KAIST의 지원으로 수행됐다.

2020.08.25

조회수 33484

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 54427

딥러닝으로 소재 합성 가능성 예측 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 정유성 교수 연구팀이 딥러닝을 활용해 소재의 합성 가능성을 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

신소재 설계의 궁극적인 목표는 소재를 설계하고 그것을 실험적으로 합성하는 것이지만 현실적으로는 새롭게 설계된 대부분의 소재가 실제 합성 단계에서 성공하지 못하고 버려지는 경우가 많다. 이는 불필요한 시간과 자원의 낭비를 초래한다. 소재의 합성 여부는 반응 조건, 열역학, 반응 속도, 소재 구조 등 다양한 요인에 의해서 결정되기 때문에, 소재의 합성 가능성을 예측하는 것은 매우 도전적인 과제로 여겨져 왔다.

이런 문제 해결을 위한 방안으로 간단한 열역학적 안정성만을 고려해 고체 소재의 합성 가능성을 추정하지만 정확도는 매우 떨어지는 편이다. 일례로 에너지적으로 안정된 물질이라 하더라도 합성이 안 되는 경우가 아주 빈번하고, 또 반대로 *준안정 상태의 물질들도 합성되는 경우가 많기 때문이다. 따라서, 합성 가능성에 대한 예측 정확도를 획기적으로 높일 수 있는 방법론의 개발이 시급한 과제로 여겨져 왔다.

☞ 준안정(metastable) 상태 : 어떤 물질이 열역학적으로 안정된 ‘바닥 상태’가 아닌 상태

정유성 교수 연구팀이 개발한 소재 합성 가능성 예측기술은, 기존 합성이 보고된 고체 소재들의 구조적 유사성을 그래프 합성 곱 신경망(GCN, Graph Convolutional Neural Network)으로 학습해 새로운 소재의 합성 가능성을 예측할 수 있다. 특히, 현재까지 합성이 안 된 물질이라 하더라도 합성이 성공할 가능성은 여전히 존재하기 때문에 참값(레이블)을 이미 알고 학습을 진행하는 일반적인 지도학습과는 달리 양의 레이블(+)을 가진 데이터와 레이블이 없는 데이터(Positive-Unlabeled, P-U)를 이용한 분류 모델 기반의 준 지도학습을 사용했다.

정 교수팀은 5만여 종에 달하는 이미 합성이 보고된 물질과 8만여 종의 *가상 물질로 이뤄진 `머터리얼스 프로젝트(Materials Project, MP)'라는 소재 관련 데이터베이스를 이용해 모델을 구축했다. 연구팀 관계자는 이 신기술을 활용한 결과, 소재들의 합성 가능성을 약 87% 정확하게 예측할 수 있다고 설명했다. 정 교수팀은 또 이미 합성된 소재들의 열역학적 특성을 분석한 결과, 열역학적 안정성만으로는 실제 소재의 합성 가능성을 예측할 수 없다는 사실도 알아냈다.

☞ 가상 물질(hypothetical materials) : 기존에 합성되어 보고된 물질들을 원소 치환해서 얻어지는 가상의 물질들로 아직 실험적으로 합성 보고가 이루어지지 않은 물질

이와 함께 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스 내에 합성 가능성 점수가 가장 높은 100개의 가상 물질에 대해 문헌조사를 실시한 결과, 이들 중 머터리얼스 프로젝트(MP) 데이터베이스에는 합성 여부가 아직 알려지지 않았지만 실제로 합성돼 논문에 보고된 소재만도 71개에 달하는 것을 확인했고 이를 통해 모델의 높은 정확도를 추가로 입증했다.

정유성 교수는 "빠른 신소재 발견을 위해 다양한 소재 설계 프레임워크가 존재하지만 정작 설계된 소재의 합성 가능성에 관한 판단은 전문가 직관의 영역으로 남아 있다ˮ면서 "이번에 개발한 합성 가능성 예측 모델은 새로운 소재를 설계할 때 실제로 합성 가능성을 실험 전에 미리 판단할 수 있어 새로운 소재의 개발시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것ˮ이라고 말했다.

생명화학공학과 장지돈 박사과정과 구근호 박사후연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 미국화학회가 발행하는 국제학술지 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society) 온라인 10월 26일 자에 실렸다. (논문명: Structure-Based Synthesizability Prediction of Crystals Using Partially Supervised Learing)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 기초연구사업(중견연구)과 미래소재 디스커버리 사업 지원을 받아 수행됐고, 연구에 KISTI의 슈퍼컴퓨터를 활용했다.

2020.12.22 조회수 54427 심현철 교수팀, 2020 인공지능 그랜드 챌린지 우승

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 25일 열린 2020 인공지능 그랜드 챌린지 3차 대회 제어지능 트랙에서 우승을 차지했다.

지난해 열린 대회에서도 우승을 차지한 심 교수팀은 대회 2연패라는 쾌거를 달성해 1차 대회를 통해 지원받은 11억 원을 포함해 총 24억 원가량의 연구비를 받게 된다.

이한섭(항공우주공학과), 김보성(전기및전자공학과) 박사과정 학생이 참여한 이번 대회는 복잡한 실내 환경에서 드론이 안전하게 비행해 조난자에게 물품을 전달하는 시나리오를 전제로 진행됐다.

벽, 창문, 그물 3개, 숲, 터널, 움직이는 블라인드가 있는 창문, 강풍 구간에서 정해진 위치에 물건 전달하기, 자동으로 정확한 착륙 지점에 하강하기 등 총 7개로 구성된 복잡한 장애물 환경을 극복할 수 있는 드론을 개발해 임무를 수행하는 방식이다.

주어진 코스의 규격이 사전에 공개되지 않기 때문에 출전팀은 장애물을 실측할 수 없는 상태로 대회를 준비해 임무를 완료해야 한다. 출전팀마다 총 3회의 기회가 부여되며 전체 임무를 순서대로 진행하는 과정에서 얼마나 많은 임무를 수행했는지에 따라 우승자가 가려진다. 만약, 성공한 임무의 숫자가 같을 경우 단시간에 임무를 종료한 팀이 우위에 오르게 된다.

심 교수 연구팀은 자체 개발한 실시간 정밀 측위시스템과 고속 비행제어 시스템, 복잡한 임무수행이 가능한 비행제어 시스템을 활용해 100% 자체 개발한 기술로 모든 임무를 완벽하게 수행했다.

총 5개의 출전팀 중 4개 팀이 다섯 번 째 임무 구간인 터널 입구에 도착하지 못한 채 대회를 종료했다. 심 교수 연구팀만이 유일하게 모든 임무를 완료했으며, 주어진 3차 시기를 진행하는 동안 계속해서 기록을 단축하는 압도적인 기량을 선보였다.

2020 인공지능 그랜드 챌린지는 심 교수팀이 출전한 제어 지능 트랙을 포함해 총 8개 종목으로 구성되어 있다. 우승팀은 앞으로 치뤄질 대회를 통해 모든 종목의 경기가 종료된 후 열리는 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상을 받을 예정이다. 과기정통부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 이번 대회의 우승팀은 향후 인공지능 그랜드 챌린지의 다른 종목 우승팀들과 협업해 복잡한 환경에서 구조 임무를 수행하는 드론을 제작∙제공해 통합적인 임무 수행에 참여하게 된다.

우승을 이끈 심현철 교수는 “인공지능 관련 기술 개발의 중요성이 강조되고 있는 만큼 세계적으로 경쟁력 있는 기술을 개발하기 위해 매진할 계획”이라고 전했다. 이어, 심 교수는 “연구실에서 실내 비행 드론 외에도 민간 무인항공기, 자율주행차량, 배달 로봇, 캠퍼스 주행 트램 등을 개발하고 있으며 이들 자율이동체들에 요구되는 인공지능 기술을 개발 적용해서 관련 분야의 기술력 축적에 기여하고 싶다”고 강조했다.

2020.11.27 조회수 37275

심현철 교수팀, 2020 인공지능 그랜드 챌린지 우승

우리 대학 전기및전자공학부 심현철 교수 연구팀이 25일 열린 2020 인공지능 그랜드 챌린지 3차 대회 제어지능 트랙에서 우승을 차지했다.

지난해 열린 대회에서도 우승을 차지한 심 교수팀은 대회 2연패라는 쾌거를 달성해 1차 대회를 통해 지원받은 11억 원을 포함해 총 24억 원가량의 연구비를 받게 된다.

이한섭(항공우주공학과), 김보성(전기및전자공학과) 박사과정 학생이 참여한 이번 대회는 복잡한 실내 환경에서 드론이 안전하게 비행해 조난자에게 물품을 전달하는 시나리오를 전제로 진행됐다.

벽, 창문, 그물 3개, 숲, 터널, 움직이는 블라인드가 있는 창문, 강풍 구간에서 정해진 위치에 물건 전달하기, 자동으로 정확한 착륙 지점에 하강하기 등 총 7개로 구성된 복잡한 장애물 환경을 극복할 수 있는 드론을 개발해 임무를 수행하는 방식이다.

주어진 코스의 규격이 사전에 공개되지 않기 때문에 출전팀은 장애물을 실측할 수 없는 상태로 대회를 준비해 임무를 완료해야 한다. 출전팀마다 총 3회의 기회가 부여되며 전체 임무를 순서대로 진행하는 과정에서 얼마나 많은 임무를 수행했는지에 따라 우승자가 가려진다. 만약, 성공한 임무의 숫자가 같을 경우 단시간에 임무를 종료한 팀이 우위에 오르게 된다.

심 교수 연구팀은 자체 개발한 실시간 정밀 측위시스템과 고속 비행제어 시스템, 복잡한 임무수행이 가능한 비행제어 시스템을 활용해 100% 자체 개발한 기술로 모든 임무를 완벽하게 수행했다.

총 5개의 출전팀 중 4개 팀이 다섯 번 째 임무 구간인 터널 입구에 도착하지 못한 채 대회를 종료했다. 심 교수 연구팀만이 유일하게 모든 임무를 완료했으며, 주어진 3차 시기를 진행하는 동안 계속해서 기록을 단축하는 압도적인 기량을 선보였다.

2020 인공지능 그랜드 챌린지는 심 교수팀이 출전한 제어 지능 트랙을 포함해 총 8개 종목으로 구성되어 있다. 우승팀은 앞으로 치뤄질 대회를 통해 모든 종목의 경기가 종료된 후 열리는 시상식에서 과학기술정보통신부 장관상을 받을 예정이다. 과기정통부가 주최하고 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 이번 대회의 우승팀은 향후 인공지능 그랜드 챌린지의 다른 종목 우승팀들과 협업해 복잡한 환경에서 구조 임무를 수행하는 드론을 제작∙제공해 통합적인 임무 수행에 참여하게 된다.

우승을 이끈 심현철 교수는 “인공지능 관련 기술 개발의 중요성이 강조되고 있는 만큼 세계적으로 경쟁력 있는 기술을 개발하기 위해 매진할 계획”이라고 전했다. 이어, 심 교수는 “연구실에서 실내 비행 드론 외에도 민간 무인항공기, 자율주행차량, 배달 로봇, 캠퍼스 주행 트램 등을 개발하고 있으며 이들 자율이동체들에 요구되는 인공지능 기술을 개발 적용해서 관련 분야의 기술력 축적에 기여하고 싶다”고 강조했다.

2020.11.27 조회수 37275 국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

2020.11.20 조회수 33124

국내 최초로 ACM UIST서 최우수논문상 수상

우리 대학 산업디자인학과 안드리아 비앙키(Andrea Bianchi) 교수 연구팀이 지난달 23일 온라인으로 개최된 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최우수 국제학술대회인 `ACM UIST 2020(The ACM Symposium on User Interface Software & Technology)'에서 상위 1%에게 주어지는 `최우수논문상(Best Paper Award)'을 수상했다고 18일 밝혔다.

ACM UIST에서 우리나라 주관기관이 최우수논문상을 수상한 것은 이번이 처음이다. 컨트롤러의 휨 강성을 실시간으로 조절해 가상 환경에서 사용자가 손으로 쥐고 움직이는 가상 물체를 사실적으로 체험할 수 있는 VR(가상현실) 컨트롤러인 `엘라스틱(ElaStick)'을 개발한 공로를 인정받았기 때문이다. (논문명 : ElaStick: A Handheld Variable Stiffness Display for Rendering Dynamic Haptic Response of Flexible Object)

이번 연구에는 산업디자인학과 유능 석사과정 학생이 제1 저자로 참여했다. 기존의 VR 컨트롤러 연구는 손에 쥐고 있는 가상 물체의 무게, 모양, 움직임을 표현하는 데에만 집중돼있어 사용자가 가상 물체를 쥐고 휘두를 때 발생하는 진동이나 갑작스럽게 움직임을 멈출 때 생기는 반동 등을 재현하는 데 많은 제약이 따랐다.

이 같은 문제점을 해결하고 높은 수준의 동역학적 반응을 제공하기 위해서는 물체의 모양, 크기, 재질과 관련된 물체의 강성을 고려해야 한다. 연구팀이 개발한 `엘라스틱(ElaStick)'은 모든 방향으로 자유롭게 휘어지는 구조물에 4개의 케이블을 연결하고, 각 케이블의 물질 조성을 조절해 전체 컨트롤러의 휨 강성 조절이 가능하다. 따라서 이 기술을 적용해 가상 환경에서 실시간으로 다양한 모양 및 크기를 가지는 가상 물체의 사실적인 일루젼(illusion)을 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 엘라스틱(ElaStick)을 활용해 강성 변화에 따른 사용자들의 인지능력을 측정하는 한편 가상 물체를 재현했을 때 VR 경험의 사실감과 몰입감 그리고 즐거움이 크게 향상되는 것을 실험적으로 확인했다.

안드리아 교수는 "미국 MIT, 마이크로소프트, 독일 막스 플랑크 연구소 등 저명한 대학과 기관이 수상한 바 있는 UIST 최우수논문상을 국내 최초로 수상하게 돼 매우 기쁘다ˮ고 말했다. 그는 또 "엘라스틱(ElaStick)은 향후 원격 로봇수술, 의료수술, 게임 등 다양한 가상 환경에서 실용적이면서도 상업적 활용 가치를 기대할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

한편, 이번 `ACM UIST 2020'에서 KAIST 산업디자인학과는 안드리아 교수팀의 최우수논문상 수상 외에도 남택진 교수 연구팀이 `어너러블멘션(Honorable Mention)' 논문상을 받았다.

남택진 산업디자인학과장은 "총 7개의 논문상 중 국내 최초의 최우수논문상 수상과 어너러블멘션 논문상의 동시 수상은 KAIST 산업디자인학과의 위상과 연구 우수성을 입증한 결과ˮ라고 강조했다.

관련 유튜브 영상: https://youtu.be/jfIsgFb6hTY

2020.11.20 조회수 33124 열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.12 조회수 35425

열을 전기로 변환하는 하프호이즐러 물질의 나노구조 제어 성공

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 경북대 이승훈 교수(신소재공학과) 연구팀과 공동연구를 통해 *준 안정상을 활용, *하프호이즐러 *열전재료의 나노구조를 제어하는 새로운 방법을 개발했다고 11일 밝혔다.

☞ 준 안정상(metastable phase): 어떤 물질의 가장 안정한 상(고체, 액체, 기체 등)은 아니지만 꽤나 안정하여 유지되는 상.

☞ 하프호이즐러(half-Heusler) 화합물: 금속 간 화합물(합금)의 일종으로 열전발전, 태양광 발전, 자성재료 등의 에너지 재료로 각광을 받는 물질.

☞ 열전발전: 온도 차에 의해 생긴 전위차를 이용해 전기를 생산하는 발전방식.

열전 소자는 열에너지를 전기로 직접적으로 변환시키는 에너지 소자다. 소자의 양단에 온도 차가 존재할 때 내부의 전하가 이동함으로써 전기를 발생시킨다.

좋은 열전재료가 되기 위해서는 소자 양단의 온도 차는 오래 유지돼야 하고 전하는 잘 이동해야 하므로 열전도도는 낮아야 하고 전기 전도도는 높아야 한다.

다양한 열전재료 중 하나인 하프호이즐러 물질은 폐열(에너지의 생산, 소비 과정에서 사용되지 못하고 버려지는 열)이 풍부하고 중온 영역(300~800℃)에서 높은 효율의 열전발전이 가능하다. 특히 열 안정성과 기계적 특성(강도)이 우수하고 높은 제벡 계수(온도 차이를 전력으로 변환하는 정도)와 출력 계수를 지니고 있는데 독성이 없고 지구에 풍부하게 매장된 원소로 이뤄져 있다. 하지만 상대적으로 높은 열전도도로 인해 낮은 열전성능을 갖는다는 점이 약점이다.

열 전도도를 낮추기 위해서는 포논(입자)의 산란을 극대화해야 하는데 이를 위해서는 서로 다른 상의 경계를 만든 후 나노 결정화를 통해 달성할 수 있다. 이 때문에 기존에는 하프호이즐러 합금을 제조한 뒤 물리적으로 파쇄해 나노분말을 제조하고 이를 가열해 굳히는 방법을 사용해왔다. 하지만 이 방법은 나노결정의 크기 제어는 물론 복잡한 미세구조 형성이 어렵기 때문에 열전도도를 획기적으로 감소시키기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 문제해결을 위해 준 안정상(비정질)의 결정화 방법을 활용했다. 준 안정상은 안정상에 비해 상대적으로 덜 안정한 상을 의미하는데 열처리를 통해 안정상(고체, 액체, 기체 등)으로 쉽게 상변화를 일으킬 수 있다. 이때, 열처리 온도에 따라 준 안정상(비정질)의 결정화 거동은 다양하게 변화하고 이를 이용해 나노결정의 크기와 상을 제어할 수 있다.

구체적으로 연구팀은 급속냉각 공정을 이용해 하프호이즐러(NbCo1.1Sn) 조성을 가진 비정질(준 안정상)을 제조한 뒤 비교적 저온에서 짧은 열처리를 통해 하프호이즐러 물질 내부에 풀호이즐러(NbCo2Sn) 나노 석출물이 존재하는 복잡한 나노구조를 만들었다.

최 교수 연구팀이 새로 개발한 이 방법은 기존의 방법과는 달리 고온에서의 장시간의 열처리가 필요 없으므로 쉽고 경제적이면서도 더욱 복잡하고 세밀한 나노구조의 형성이 가능하다.

연구팀은 특히 이번 연구에서 3차원 원자 탐침 현미경(Atom probe tomography)과 투과 전자 현미경(Transmission electron microscope)을 활용했는데 하프호이즐러 물질 내부에 존재하는 수 나노미터의 풀호이즐러 석출물의 존재를 규명하는 데도 성공했다.

최벽파 교수는 "이번 연구에서 새롭게 제안된 방법을 활용해 만든 열전재료는 기존 대비 복잡한 나노구조를 갖고 있어 3배 이상의 열전도도 감소 와 함께 열전발전 성능도 획기적으로 증가하는 효과가 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

신소재공학과 정찬원 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `나노 에너지(Nano Energy, IF: 16.602)' 10월 20일 字 온라인 판에 실렸다. (논문명: Tailoring nanostructured NbCoSn-based thermoelectric materials via crystallization of an amorphous precursor)

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술 분야 기초연구사업인 기초연구실지원사업 (중온(300-800 ℃) 작동형 합금 기반 half-Heusler계 고성능/고강도 열전소재 개발)의 지원을 통해 수행됐다.

2020.11.12 조회수 35425 사진 위변조 탐지하는 실용 소프트웨어 개발

위조되거나 변조된 사진·영상자료를 손쉽게 탐지해내는 고성능 소프트웨어가 우리 연구진에 의해 개발됐다. 이 기술은 논문 발표 수준에만 머물러 있던 사진과 영상자료의 위·변조 탐지기술을 국내 최초로, 세계에서 두 번째로 실용화 단계로 끌어 올렸다는 점에서 의미가 크다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 인공신경망을 이용해 디지털 형태의 사진 변형 여부를 광범위하게 탐지하는 실용 소프트웨어 `카이캐치(KAICATCH)'를 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 딥페이크(deepfake)를 포함해 각종 위·변조 영상의 등장과 온라인 유통으로 인한 위·변조 탐지기술에 관한 관심이 급속히 증가하고 있다. 그러나 위·변조 여부를 직접 확인할 수 있는 객관적인 분석 도구가 없기 때문에 사실확인 작업이나 정황 판단 등에 의존해 진위를 판단함으로써 주관적 판단 여부의 논란 등 문제가 자주 발생하고 있다.

특히 기존의 디지털사진 포렌식 기술은 개개 변형의 유형에 대응해 개발돼서 변형 유형이 다양하거나, 사전 특정되기 전에는 일정 수준 이상의 높은 신뢰도를 확보하기가 어렵다. 즉, 기존 기술들은 제한된 형식과 알려진 특정 변형에 대해서는 만족할 만한 탐지 성능을 보여주지만, 어떤 변형들이 가해진 것인지 전혀 알 수 없는 임의의 디지털사진을 분석해야 하는 실제 상황에서는 판독의 정확성과 신뢰도가 크게 떨어질 수 밖에 없다.

다양한 변형이 가해진 채 온라인에서 유통되는 사진이나 영상에 대한 변형 여부의 탐지는 극소수 전문가들의 주관적인 판단의 영역에 머물러 왔기 때문에 이런 문제해결을 위해 많은 도전적 연구들이 진행되고 있다.

이흥규 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 국내 최초이자 세계 두 번째로 거둔 쾌거이다. 연구팀은 일반인들을 대상으로 2015년 6월부터 `디지털 이미지 위·변조 식별 웹서비스'를 통해 수집한 30여만 장의 실 유통 이미지 데이터와 특징기반·신경망 기반의 포렌식 영상 데이터, 딥페이크와 스테고 분석을 위한 대량의 실험 영상자료를 정밀 분석해 활용한 연구 결과물이다.

이 교수팀은 특정 변형을 탐지하는 개개의 알고리즘들을 모아놓은 기존 기술의 한계를 극복하고, 다양한 변형에 대한 탐지를 유기적으로 통합하는 기술에 주목했다.

이를 위해 잘라 붙이기·복사 붙이기·지우기·이미지 내 물체 크기 변화와 이동·리터칭 등 일상적이면서 자주 발생하는 변형들에서 언제나 발생하는 변이들을 분류, 정리해 필수 변이로 정의하고 이들을 종합 탐지하는 연구를 수행했다. 그 결과 변형의 유형을 특정하지 못하는 상태에서도 변형이 발생했는지 여부를 판단함으로써 탐지 신뢰도를 크게 높였다.

연구팀은 이어 BMP·TIF·TIFF·PNG 등 무압축, 무손실 압축을 포함해 50여 개의 표준 양자화 테이블과 1,000여 개가 넘는 비표준화된 양자화 테이블에 기반한 JPEG 이미지들도 포괄적으로 처리하는 기술을 포함한 실용 소프트웨어를 개발하는 데 성공했다.

이 교수팀이 개발한 `카이캐치'는 전통적인 영상 포렌식 기술, 스테그 분석 기술 등 픽셀 단위의 미세한 변화를 탐지하는 기술들을 응용해, `이상 영역 추정 엔진'과 `이상 유형 분석 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성됐으며 이를 기반으로 결과를 판단하고 사진에 대한 다양한 변형 탐지 기능과 사진의 변형 영역 추정 기능 등을 함께 제공한다.

이흥규 교수는 "다양한 변형 시 공통으로 발생하는 픽셀 수준에서의 변형 탐지와 인공지능 기술을 융합한 영상 포렌식 기술을 카이캐치에 담았는데 이 기술은 특히 임의의 환경에서 주어진 디지털사진의 변형 여부를 판단하는데 탁월한 성능을 보인다ˮ고 말했다.

이 교수는 이어 "향후 각종 편집 도구들의 고급 기능들에 대한 광범위한 탐지 기능을 추가하는 한편 현재 확보한 실험실 수준의 딥페이크 탐지 엔진과 일반 비디오 변형 탐지 엔진들도 실용화 수준으로 발전시켜 카이캐치에 탑재하겠다ˮ 고 덧붙였다.

한편 이번 연구는 우리 대학 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과 산학협력 연구로 수행됐다.

2020.11.04 조회수 27521

사진 위변조 탐지하는 실용 소프트웨어 개발

위조되거나 변조된 사진·영상자료를 손쉽게 탐지해내는 고성능 소프트웨어가 우리 연구진에 의해 개발됐다. 이 기술은 논문 발표 수준에만 머물러 있던 사진과 영상자료의 위·변조 탐지기술을 국내 최초로, 세계에서 두 번째로 실용화 단계로 끌어 올렸다는 점에서 의미가 크다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 인공신경망을 이용해 디지털 형태의 사진 변형 여부를 광범위하게 탐지하는 실용 소프트웨어 `카이캐치(KAICATCH)'를 개발했다고 3일 밝혔다.

최근 딥페이크(deepfake)를 포함해 각종 위·변조 영상의 등장과 온라인 유통으로 인한 위·변조 탐지기술에 관한 관심이 급속히 증가하고 있다. 그러나 위·변조 여부를 직접 확인할 수 있는 객관적인 분석 도구가 없기 때문에 사실확인 작업이나 정황 판단 등에 의존해 진위를 판단함으로써 주관적 판단 여부의 논란 등 문제가 자주 발생하고 있다.

특히 기존의 디지털사진 포렌식 기술은 개개 변형의 유형에 대응해 개발돼서 변형 유형이 다양하거나, 사전 특정되기 전에는 일정 수준 이상의 높은 신뢰도를 확보하기가 어렵다. 즉, 기존 기술들은 제한된 형식과 알려진 특정 변형에 대해서는 만족할 만한 탐지 성능을 보여주지만, 어떤 변형들이 가해진 것인지 전혀 알 수 없는 임의의 디지털사진을 분석해야 하는 실제 상황에서는 판독의 정확성과 신뢰도가 크게 떨어질 수 밖에 없다.

다양한 변형이 가해진 채 온라인에서 유통되는 사진이나 영상에 대한 변형 여부의 탐지는 극소수 전문가들의 주관적인 판단의 영역에 머물러 왔기 때문에 이런 문제해결을 위해 많은 도전적 연구들이 진행되고 있다.

이흥규 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 국내 최초이자 세계 두 번째로 거둔 쾌거이다. 연구팀은 일반인들을 대상으로 2015년 6월부터 `디지털 이미지 위·변조 식별 웹서비스'를 통해 수집한 30여만 장의 실 유통 이미지 데이터와 특징기반·신경망 기반의 포렌식 영상 데이터, 딥페이크와 스테고 분석을 위한 대량의 실험 영상자료를 정밀 분석해 활용한 연구 결과물이다.

이 교수팀은 특정 변형을 탐지하는 개개의 알고리즘들을 모아놓은 기존 기술의 한계를 극복하고, 다양한 변형에 대한 탐지를 유기적으로 통합하는 기술에 주목했다.

이를 위해 잘라 붙이기·복사 붙이기·지우기·이미지 내 물체 크기 변화와 이동·리터칭 등 일상적이면서 자주 발생하는 변형들에서 언제나 발생하는 변이들을 분류, 정리해 필수 변이로 정의하고 이들을 종합 탐지하는 연구를 수행했다. 그 결과 변형의 유형을 특정하지 못하는 상태에서도 변형이 발생했는지 여부를 판단함으로써 탐지 신뢰도를 크게 높였다.

연구팀은 이어 BMP·TIF·TIFF·PNG 등 무압축, 무손실 압축을 포함해 50여 개의 표준 양자화 테이블과 1,000여 개가 넘는 비표준화된 양자화 테이블에 기반한 JPEG 이미지들도 포괄적으로 처리하는 기술을 포함한 실용 소프트웨어를 개발하는 데 성공했다.

이 교수팀이 개발한 `카이캐치'는 전통적인 영상 포렌식 기술, 스테그 분석 기술 등 픽셀 단위의 미세한 변화를 탐지하는 기술들을 응용해, `이상 영역 추정 엔진'과 `이상 유형 분석 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성됐으며 이를 기반으로 결과를 판단하고 사진에 대한 다양한 변형 탐지 기능과 사진의 변형 영역 추정 기능 등을 함께 제공한다.

이흥규 교수는 "다양한 변형 시 공통으로 발생하는 픽셀 수준에서의 변형 탐지와 인공지능 기술을 융합한 영상 포렌식 기술을 카이캐치에 담았는데 이 기술은 특히 임의의 환경에서 주어진 디지털사진의 변형 여부를 판단하는데 탁월한 성능을 보인다ˮ고 말했다.

이 교수는 이어 "향후 각종 편집 도구들의 고급 기능들에 대한 광범위한 탐지 기능을 추가하는 한편 현재 확보한 실험실 수준의 딥페이크 탐지 엔진과 일반 비디오 변형 탐지 엔진들도 실용화 수준으로 발전시켜 카이캐치에 탑재하겠다ˮ 고 덧붙였다.

한편 이번 연구는 우리 대학 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과 산학협력 연구로 수행됐다.

2020.11.04 조회수 27521 언제 말 걸지 아는 스마트 스피커 개발 길 열어

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 최적의 시점을 결정하는 중요한 상황맥락 요인을 찾아냈다고 28일 밝혔다.

기존에 개발되거나 시판 중인 스마트 스피커 인공지능 비서는 사용자가 먼저 요청한 서비스만 제공하는 반면 최근 스마트 스피커의 개발은 사용자의 상황에 맞춰 능동적인 서비스를 제공하는 형태로 진화하는 추세다. 똑똑한 음성비서가 사용자가 처해 있는 상황을 정확히 이해한 후에 선제적으로 일정 및 건강관리를 도와주는 방향으로 개발되고 있는 것이다. 하지만 아무 때나 눈치 없이 말을 건다면 도움은커녕 하는 일에 방해만 될 수 있다.

이의진 교수 연구팀은 스마트 스피커가 선제적으로 음성서비스를 제공하기 좋은 최적의 시점을 찾는 연구를 전산학부 이재길 교수를 비롯해 산업디자인학과 이상수 교수와 함께 다학제 연구팀을 구성해 공동연구를 수행했다. 그 결과 다학제 연구팀은 스마트 홈 환경에서의 최적의 발화(發話) 시점을 결정하는 중요한 사용자 상황맥락 요인을 찾았다.

최적의 발화 시점에 관한 추론은 인공지능 비서가 음성서비스를 시작하거나 중지 또는 재개를 스스로 결정하고 제어하기 위한 필수적인 기술이다. 연구팀이 찾아낸 중요한 상황맥락 요인은 최적의 발화 시점 추론 시 정확성을 높일 것으로 관계자들은 기대하고 있다.

스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 시점을 찾기 위해 연구팀은 실험용 스마트 스피커를 제작했다. 스마트 스피커는 사용자의 움직임이 감지되거나 일정한 시간이 지나면 주기적으로 "지금 대화하기 좋은가요ˮ라는 질문을 했다. 참가자는 대화하기 좋은지 아닌지, "네ˮ 또는 "아니요ˮ로 대답하고 무엇을 하고 있었는지 설명했다. 연구진은 이어 교내 기숙사에 거주하는 학생 40명(2인 1실)의 방에 스마트 스피커를 설치해 1주일간 총 3,500개의 사용자 응답 데이터를 수집했다.

데이터 분석 결과 전체 참가자 응답 중 47%는 대화하기 부적절한 것으로 드러났다. 연구진은 대화하기 좋은 시점을 결정하는 주요 상황 요인을 찾기 위해 19개의 실내 활동 범주를 만들었다. 이를 통해 연구팀은 적절한 시점을 결정하는 상황맥락 요인으로 크게 개인적 요인과 움직임 요인, 사회적 요인을 꼽았다.

개인적 요인은 크게 `활동 집중도', `긴급함과 바쁨 정도', `정신적·육체적 상태' 그리고 `다중 작업수행을 위한 듣기 또는 말하기 가능성' 등 4가지다. 예를 들면 집중해서 공부하고 있거나 드라이로 머리를 말리고 있을 때는 스피커와 대화가 어려웠다. 움직임 요인은 `외출', `귀가' 그리고 `활동 전환' 등 3가지다. 특히 사용자 움직임이 있을 때는 스피커와 대화 가능한 거리가 최적 시점 판단에 큰 영향을 미쳤다. 외출은 스피커와 대화 가능 범위 밖으로 나가는 움직임이고, 귀가는 범위 안으로 들어오는 움직임이다. 범위 안으로 들어오는 귀가(歸家) 상황일 때는 대부분 대화하기 좋은 시점으로 분류됐다.

일반적으로 스마트 스피커는 거실처럼 집 구성원이 함께 생활하는 공간에 설치된다. 수집된 사용자 응답 중 절반은 룸메이트가 함께 있을 때 수집됐다. 연구팀은 전화 대화뿐만 아니라 누군가와 함께 있다는 것 또한 스마트 스피커와 대화하기 좋은 시점에 영향을 끼친다는 현상을 발견했다. 룸메이트가 자고 있거나 어떤 활동에 집중하고 있을 때 스마트 스피커와의 대화로 인한 갈등을 최소화하고 싶기 때문이다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 차나래 학생은 "이번 연구가 미래 스마트 스피커 개발의 중요한 토대가 될 것ˮ이라면서 "앞으로는 센서 데이터로 감지된 상황맥락 정보를 활용해 스마트 스피커가 스스로 대화를 시작·중지, 또는 재개하기 좋은 타이밍을 선제적으로 감지해 지능적인 음성서비스를 제공할 수 있을 것ˮ이라고 밝혔다.

한편, 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단-차세대정보 컴퓨팅기술개발사업의 지원을 받아 수행됐고 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수 학술지인 `Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies' 9월호에 게재됐다.

(논문명 : Hello There! Is Now a Good Time to Talk?: Opportune Moments for Proactive Interactions with Smart Speakers)

2020.10.28 조회수 28012

언제 말 걸지 아는 스마트 스피커 개발 길 열어

우리 대학 전산학부 이의진 교수 연구팀이 스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 최적의 시점을 결정하는 중요한 상황맥락 요인을 찾아냈다고 28일 밝혔다.

기존에 개발되거나 시판 중인 스마트 스피커 인공지능 비서는 사용자가 먼저 요청한 서비스만 제공하는 반면 최근 스마트 스피커의 개발은 사용자의 상황에 맞춰 능동적인 서비스를 제공하는 형태로 진화하는 추세다. 똑똑한 음성비서가 사용자가 처해 있는 상황을 정확히 이해한 후에 선제적으로 일정 및 건강관리를 도와주는 방향으로 개발되고 있는 것이다. 하지만 아무 때나 눈치 없이 말을 건다면 도움은커녕 하는 일에 방해만 될 수 있다.

이의진 교수 연구팀은 스마트 스피커가 선제적으로 음성서비스를 제공하기 좋은 최적의 시점을 찾는 연구를 전산학부 이재길 교수를 비롯해 산업디자인학과 이상수 교수와 함께 다학제 연구팀을 구성해 공동연구를 수행했다. 그 결과 다학제 연구팀은 스마트 홈 환경에서의 최적의 발화(發話) 시점을 결정하는 중요한 사용자 상황맥락 요인을 찾았다.

최적의 발화 시점에 관한 추론은 인공지능 비서가 음성서비스를 시작하거나 중지 또는 재개를 스스로 결정하고 제어하기 위한 필수적인 기술이다. 연구팀이 찾아낸 중요한 상황맥락 요인은 최적의 발화 시점 추론 시 정확성을 높일 것으로 관계자들은 기대하고 있다.

스마트 스피커 인공지능 비서가 선제적으로 말 걸기 좋은 시점을 찾기 위해 연구팀은 실험용 스마트 스피커를 제작했다. 스마트 스피커는 사용자의 움직임이 감지되거나 일정한 시간이 지나면 주기적으로 "지금 대화하기 좋은가요ˮ라는 질문을 했다. 참가자는 대화하기 좋은지 아닌지, "네ˮ 또는 "아니요ˮ로 대답하고 무엇을 하고 있었는지 설명했다. 연구진은 이어 교내 기숙사에 거주하는 학생 40명(2인 1실)의 방에 스마트 스피커를 설치해 1주일간 총 3,500개의 사용자 응답 데이터를 수집했다.

데이터 분석 결과 전체 참가자 응답 중 47%는 대화하기 부적절한 것으로 드러났다. 연구진은 대화하기 좋은 시점을 결정하는 주요 상황 요인을 찾기 위해 19개의 실내 활동 범주를 만들었다. 이를 통해 연구팀은 적절한 시점을 결정하는 상황맥락 요인으로 크게 개인적 요인과 움직임 요인, 사회적 요인을 꼽았다.

개인적 요인은 크게 `활동 집중도', `긴급함과 바쁨 정도', `정신적·육체적 상태' 그리고 `다중 작업수행을 위한 듣기 또는 말하기 가능성' 등 4가지다. 예를 들면 집중해서 공부하고 있거나 드라이로 머리를 말리고 있을 때는 스피커와 대화가 어려웠다. 움직임 요인은 `외출', `귀가' 그리고 `활동 전환' 등 3가지다. 특히 사용자 움직임이 있을 때는 스피커와 대화 가능한 거리가 최적 시점 판단에 큰 영향을 미쳤다. 외출은 스피커와 대화 가능 범위 밖으로 나가는 움직임이고, 귀가는 범위 안으로 들어오는 움직임이다. 범위 안으로 들어오는 귀가(歸家) 상황일 때는 대부분 대화하기 좋은 시점으로 분류됐다.

일반적으로 스마트 스피커는 거실처럼 집 구성원이 함께 생활하는 공간에 설치된다. 수집된 사용자 응답 중 절반은 룸메이트가 함께 있을 때 수집됐다. 연구팀은 전화 대화뿐만 아니라 누군가와 함께 있다는 것 또한 스마트 스피커와 대화하기 좋은 시점에 영향을 끼친다는 현상을 발견했다. 룸메이트가 자고 있거나 어떤 활동에 집중하고 있을 때 스마트 스피커와의 대화로 인한 갈등을 최소화하고 싶기 때문이다.

이번 연구에 제1 저자로 참여한 차나래 학생은 "이번 연구가 미래 스마트 스피커 개발의 중요한 토대가 될 것ˮ이라면서 "앞으로는 센서 데이터로 감지된 상황맥락 정보를 활용해 스마트 스피커가 스스로 대화를 시작·중지, 또는 재개하기 좋은 타이밍을 선제적으로 감지해 지능적인 음성서비스를 제공할 수 있을 것ˮ이라고 밝혔다.

한편, 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단-차세대정보 컴퓨팅기술개발사업의 지원을 받아 수행됐고 유비쿼터스 컴퓨팅 분야 국제 최우수 학술지인 `Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies' 9월호에 게재됐다.

(논문명 : Hello There! Is Now a Good Time to Talk?: Opportune Moments for Proactive Interactions with Smart Speakers)

2020.10.28 조회수 28012 백무현 교수, 전극만 이용해 분자의 반응성 자유자재 조절 성공

우리 대학 화학과 백무현 교수(기초과학연구원(IBS) 분자활성 촉매반응 부연구단장) 연구팀은 한상우 우리 대학 화학과 교수(나노텍토닉스 창의연구단장)팀과의 공동연구를 통해 전압을 가하는 것만으로 분자의 반응성을 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’를 개발했다.

연구진은 분자의 전기적 성질을 결정하는 원자단인 작용기*를 전극이 대신할 수 있음을 증명하고, 전극을 활용해 다양한 화학반응을 제어하는데 성공했다. 여러 작용기의 역할을 대신할 수 있는 하나의 만능 작용기를 개발한 것이다.

* 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단. 에탄올(C2H5OH)의 하이드록시기(-OH), 아세톤(CH3-CO-CH3)의 카보닐기(-CO-) 등이 작용기에 해당한다.

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 이번 성과가 10월 9일 03시(한국시간) 세계 최고 권위의 학술지 사이언스(Science, IF 41.845)에 게재되었다고 밝혔다.

작용기는 전자를 끌어당기거나/밀어내는 효과를 통해 분자의 전기적 특성을 조절한다. 전자밀도 분포를 조절하여 분자의 반응성을 결정하는 것으로, 이는 화학반응의 평형과 속도에 영향을 미친다.

1937년 미국의 화학자(루이스 하메트)가 작용기의 종류에 따른 분자의 전기적 성질 변화를 정량화한 공식을 만든 뒤, 80여 년 동안 화학반응을 이해하는데 이 공식이 활용되었다.

하지만 기존 밝혀진 작용기는 하나의 작용기가 정해진 특정 전기적 효과만을 줄 수 있어 분자의 전기적 성질을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 또한, 복잡한 분자는 여러 단계를 거쳐 합성되는데, 각 반응마다 최적 효과를 줄 수 있는 작용기를 활용하는 것은 현실적으로 불가능했다.

연구진은 여러 종류의 작용기 대신, 하나의 작용기만으로 분자의 반응성을 자유자재로 조절할 수 있는 새로운 방법을 제시했다.

연구진이 제작한 작용기는 금 전극에 분자를 부착한 형태다. 전극에 전압을 가하면 분자 내 전자밀도 분포에 미세한 차이가 발생하고, 이로 인하여 분자의 전기적 성질에 변화가 생긴다.

전압을 바꿔가며 분자의 전기적 성질 변화를 관찰한 결과, 분자는 전극에 음(–) 전압이 걸렸을 때 전자가 풍부해지고, 양(+) 전압이 걸렸을 때 전자가 부족해지는 것을 확인했다.

이후 대표적인 유기화학 반응*에 적용해본 결과, 전극에 전압을 걸어주는 것만으로도 여러 작용기의 효과를 낼 수 있어 기존 작용기의 효과적인 대체재로 사용될 수 있음을 확인했다.

* 에스터 가수분해, 스즈키-미야우라 교차 짝지음, 아미드화 등

이번 연구는 80여 년간 널리 사용돼 온 전통적인 화학적 실험법을 대체할 수 있는 새로운 아이디어를 제시했다는 학술적 의미가 있다.

하나의 작용기는 하나의 전기적 효과만 줄 수 있다는 고정관념에서 벗어나, 이번 연구에서 제시한 만능 작용기는 화학반응이 진행되고 있는 도중에도 분자의 반응성을 바꿀 수 있다는 장점이 있다.

백무현 부연구단장은 “다양한 화학반응을 간단하게 조절할 수 있는 독창적인 아이디어를 제시한 것으로 학계의 다양한 후속연구를 견인할 수 있을 것”이라며 “산업 규모에서도 적용할 수 있는 ‘만능 작용기’ 개발을 위한 후속연구를 진행할 계획”이라고 말했다.

2020.10.12 조회수 28021

백무현 교수, 전극만 이용해 분자의 반응성 자유자재 조절 성공

우리 대학 화학과 백무현 교수(기초과학연구원(IBS) 분자활성 촉매반응 부연구단장) 연구팀은 한상우 우리 대학 화학과 교수(나노텍토닉스 창의연구단장)팀과의 공동연구를 통해 전압을 가하는 것만으로 분자의 반응성을 조절할 수 있는 ‘만능 작용기’를 개발했다.

연구진은 분자의 전기적 성질을 결정하는 원자단인 작용기*를 전극이 대신할 수 있음을 증명하고, 전극을 활용해 다양한 화학반응을 제어하는데 성공했다. 여러 작용기의 역할을 대신할 수 있는 하나의 만능 작용기를 개발한 것이다.

* 유기화합물의 전기적 성질을 결정짓는 원자단. 에탄올(C2H5OH)의 하이드록시기(-OH), 아세톤(CH3-CO-CH3)의 카보닐기(-CO-) 등이 작용기에 해당한다.

과학기술정보통신부(장관 최기영)는 이번 성과가 10월 9일 03시(한국시간) 세계 최고 권위의 학술지 사이언스(Science, IF 41.845)에 게재되었다고 밝혔다.

작용기는 전자를 끌어당기거나/밀어내는 효과를 통해 분자의 전기적 특성을 조절한다. 전자밀도 분포를 조절하여 분자의 반응성을 결정하는 것으로, 이는 화학반응의 평형과 속도에 영향을 미친다.

1937년 미국의 화학자(루이스 하메트)가 작용기의 종류에 따른 분자의 전기적 성질 변화를 정량화한 공식을 만든 뒤, 80여 년 동안 화학반응을 이해하는데 이 공식이 활용되었다.

하지만 기존 밝혀진 작용기는 하나의 작용기가 정해진 특정 전기적 효과만을 줄 수 있어 분자의 전기적 성질을 세밀하게 조절하기 어려웠다. 또한, 복잡한 분자는 여러 단계를 거쳐 합성되는데, 각 반응마다 최적 효과를 줄 수 있는 작용기를 활용하는 것은 현실적으로 불가능했다.

연구진은 여러 종류의 작용기 대신, 하나의 작용기만으로 분자의 반응성을 자유자재로 조절할 수 있는 새로운 방법을 제시했다.

연구진이 제작한 작용기는 금 전극에 분자를 부착한 형태다. 전극에 전압을 가하면 분자 내 전자밀도 분포에 미세한 차이가 발생하고, 이로 인하여 분자의 전기적 성질에 변화가 생긴다.

전압을 바꿔가며 분자의 전기적 성질 변화를 관찰한 결과, 분자는 전극에 음(–) 전압이 걸렸을 때 전자가 풍부해지고, 양(+) 전압이 걸렸을 때 전자가 부족해지는 것을 확인했다.

이후 대표적인 유기화학 반응*에 적용해본 결과, 전극에 전압을 걸어주는 것만으로도 여러 작용기의 효과를 낼 수 있어 기존 작용기의 효과적인 대체재로 사용될 수 있음을 확인했다.

* 에스터 가수분해, 스즈키-미야우라 교차 짝지음, 아미드화 등

이번 연구는 80여 년간 널리 사용돼 온 전통적인 화학적 실험법을 대체할 수 있는 새로운 아이디어를 제시했다는 학술적 의미가 있다.

하나의 작용기는 하나의 전기적 효과만 줄 수 있다는 고정관념에서 벗어나, 이번 연구에서 제시한 만능 작용기는 화학반응이 진행되고 있는 도중에도 분자의 반응성을 바꿀 수 있다는 장점이 있다.

백무현 부연구단장은 “다양한 화학반응을 간단하게 조절할 수 있는 독창적인 아이디어를 제시한 것으로 학계의 다양한 후속연구를 견인할 수 있을 것”이라며 “산업 규모에서도 적용할 수 있는 ‘만능 작용기’ 개발을 위한 후속연구를 진행할 계획”이라고 말했다.

2020.10.12 조회수 28021 압력과 인장을 구분하는 무선통신 전자 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김상욱 교수 공동 연구팀이 신물질을 이용해 압력과 인장(늘이기)을 구분할 수 있는 무선통신 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

공동 연구팀은 무선통신에 활용되고 있는 전기 공진기(electrical resonator)가 여러 정보를 전달할 수 있다는 사실에 주목했다. 원거리에서 여러 자극을 측정할 수 있는 효과적인 정보처리시스템의 경우 최근 주목받고 있는 웨어러블과 임플란터블(체내이식형) 소자 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

특히 수동형 소자들로 만들어지는 전기 공진기는 원거리 통신이 가능할 뿐만 아니라 다양한 기능성 재료(생분해성 물질, 자가치유 물질)로 구현이 가능해 웨어러블·임플란터블 소자 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

전기 공진기의 무선통신 신호는 2개의 요소, 즉 공진기의 정전용량에 의해 결정되는 '공진주파수'와 공진기에 저장된 전자기파 에너지에 의해 결정되는 '품질 인자(quality factor)'에 의해 결정된다. 따라서 최소 두 가지 정보를 포함할 수 있다.

기존에는 공진기의 신호를 변화시킬 수 있는 메커니즘과 관련된 물질의 특성 및 소자의 구조에 대한 전반적인 이해가 부족했기 때문에 효과적인 신호처리를 위한 시스템 구축에는 많은 제약이 따랐다. 특히, 공진주파수와 품질 인자의 변화를 분화하기 위해서는 공진기의 저장된 전자기파를 차폐할 수 있는 신물질이 필요한데 공동 연구팀은 2차원 신물질인 '맥신(MXene)'을 사용했다.

연구팀은 '맥신(MXene)'이 사용할 수 있는 합성 재료 중 가장 우수한 전자기장 차폐능력을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 연구팀은 우선 압력에 따라서 기공이 닫히는 다공성 탄성체에 Ti3C2Tx 조성의 맥신을 코팅해 외부 자극에 따라 공진기의 저장된 에너지를 변형시킬 수 있는 센서로 활용했다. 이때 탄성체와 맥신 사이에 나노 접착제 역할을 하는 *폴리도파민을 도입해 2,000번 이상의 반복적인 수축과 이완에도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 소자를 만들었다.

☞ 폴리도파민(poly-dopamine): 바다생물 홍합이 물속에서 바위에 몸을 붙일 때 내는 접착 물질을 도파민이라고 하고, 이를 고분자화하여 중합체 형태로 만든 물질.

나아가, 연구팀은 딥러닝 기법을 적용해 미리 학습됐던 압력과 인장 자극을 구분해 정확하게 맞추고, 학습되지 않은 새로운 압력과 인장 자극도 약 9%의 오차 이내로 맞출 수 있는 시스템을 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 소자는 무선으로 기계적 자극을 구분해 측정할 수 있고, 생체친화적이며 가볍기 때문에 웨어러블 소자로 활용이 가능한 게 장점이다. 공동 연구팀은 이 밖에 새로 개발한 소자를 기반으로 정형외과 수술 이후 재활 치료를 하는 과정에서 부상을 방지할 수 있는 모니터링 시스템을 개발, 구축했다.

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 무선통신 소자의 신호처리에 대해 새로운 방향을 제시하고 신물질인 맥신의 다양한 적용 가능성을 보여준 의미있는 연구성과"라면서 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자에 활용될 것으로 기대된다" 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 이건희, 이강산 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 연구논문은 국제 학술지 'ACS Nano' 8월 19일 字 온라인 버전에 게재됐다. (논문명 : Deep-Learning-Based Deconvolution of Mechanical Stimuli with Ti3C2Tx MXene Electromagnetic Shield Architecture via Dual-Mode Wireless Signal Variation Mechanism)

한편 이번 연구는 KAIST 석박사모험 연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.22 조회수 34239

압력과 인장을 구분하는 무선통신 전자 소자 개발

우리 대학 신소재공학과 스티브 박, 김상욱 교수 공동 연구팀이 신물질을 이용해 압력과 인장(늘이기)을 구분할 수 있는 무선통신 소자를 개발했다고 22일 밝혔다.

공동 연구팀은 무선통신에 활용되고 있는 전기 공진기(electrical resonator)가 여러 정보를 전달할 수 있다는 사실에 주목했다. 원거리에서 여러 자극을 측정할 수 있는 효과적인 정보처리시스템의 경우 최근 주목받고 있는 웨어러블과 임플란터블(체내이식형) 소자 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

특히 수동형 소자들로 만들어지는 전기 공진기는 원거리 통신이 가능할 뿐만 아니라 다양한 기능성 재료(생분해성 물질, 자가치유 물질)로 구현이 가능해 웨어러블·임플란터블 소자 분야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

전기 공진기의 무선통신 신호는 2개의 요소, 즉 공진기의 정전용량에 의해 결정되는 '공진주파수'와 공진기에 저장된 전자기파 에너지에 의해 결정되는 '품질 인자(quality factor)'에 의해 결정된다. 따라서 최소 두 가지 정보를 포함할 수 있다.

기존에는 공진기의 신호를 변화시킬 수 있는 메커니즘과 관련된 물질의 특성 및 소자의 구조에 대한 전반적인 이해가 부족했기 때문에 효과적인 신호처리를 위한 시스템 구축에는 많은 제약이 따랐다. 특히, 공진주파수와 품질 인자의 변화를 분화하기 위해서는 공진기의 저장된 전자기파를 차폐할 수 있는 신물질이 필요한데 공동 연구팀은 2차원 신물질인 '맥신(MXene)'을 사용했다.

연구팀은 '맥신(MXene)'이 사용할 수 있는 합성 재료 중 가장 우수한 전자기장 차폐능력을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 연구팀은 우선 압력에 따라서 기공이 닫히는 다공성 탄성체에 Ti3C2Tx 조성의 맥신을 코팅해 외부 자극에 따라 공진기의 저장된 에너지를 변형시킬 수 있는 센서로 활용했다. 이때 탄성체와 맥신 사이에 나노 접착제 역할을 하는 *폴리도파민을 도입해 2,000번 이상의 반복적인 수축과 이완에도 신뢰성 있게 작동할 수 있도록 소자를 만들었다.

☞ 폴리도파민(poly-dopamine): 바다생물 홍합이 물속에서 바위에 몸을 붙일 때 내는 접착 물질을 도파민이라고 하고, 이를 고분자화하여 중합체 형태로 만든 물질.

나아가, 연구팀은 딥러닝 기법을 적용해 미리 학습됐던 압력과 인장 자극을 구분해 정확하게 맞추고, 학습되지 않은 새로운 압력과 인장 자극도 약 9%의 오차 이내로 맞출 수 있는 시스템을 구현하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 소자는 무선으로 기계적 자극을 구분해 측정할 수 있고, 생체친화적이며 가볍기 때문에 웨어러블 소자로 활용이 가능한 게 장점이다. 공동 연구팀은 이 밖에 새로 개발한 소자를 기반으로 정형외과 수술 이후 재활 치료를 하는 과정에서 부상을 방지할 수 있는 모니터링 시스템을 개발, 구축했다.

스티브 박 교수는 "최근 주목받고 있는 무선통신 소자의 신호처리에 대해 새로운 방향을 제시하고 신물질인 맥신의 다양한 적용 가능성을 보여준 의미있는 연구성과"라면서 "헬스케어를 위한 웨어러블, 임플란터블 모니터링 전자소자에 활용될 것으로 기대된다" 라고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 이건희, 이강산 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 연구논문은 국제 학술지 'ACS Nano' 8월 19일 字 온라인 버전에 게재됐다. (논문명 : Deep-Learning-Based Deconvolution of Mechanical Stimuli with Ti3C2Tx MXene Electromagnetic Shield Architecture via Dual-Mode Wireless Signal Variation Mechanism)

한편 이번 연구는 KAIST 석박사모험 연구사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.09.22 조회수 34239 이흥규 교수 연구팀, 수지상세포 자식작용의 역할 규명

우리 연구진에 의해 세포 항상성을 유지해주는 '자식작용'*의 또 다른 기능이 보고됐다. 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 T세포*의 항바이러스 활성이 유도되는 과정에서 수지상세포 자식작용이 기여함을 규명했다고 밝혔다.

* 자식작용(自食作用, autophagy) : 세포 내 노폐물 및 손상된 세포 소기관을 제거하여 세포의 항상성을 유지하는 과정이다. 자식작용을 처음 발견한 오스미 요시노리(Ohsumi Yoshinori) 교수가 2016년 노벨 생리의학상을 수상하는 등 세계적으로 활발한 연구가 진행되고 있으며, 최근에는 다양한 병원균을 이기는 면역 반응에서도 중요한 기능을 한다고 보고됐다.

* T세포 : 흉선에서 유래하는 림프구로, 세포의 면역에서 주된 역할을 한다.

수지상세포는 병원균이나 암 항원을 인지해 T세포*의 면역반응을 유도하는 세포이다. 바이러스 항원을 수지상세포가 흡수하고, 자신의 표면에 항원을 제시하여 T세포에 전달해주는 기능을 한다.

연구팀은 수지상세포의 자식작용을 통한 세포대사 조절이 T세포 활성화에서 핵심 역할을 한다는 것을 밝히고 항바이러스 효과를 높일 수 있는 원리를 제시했다.

실험결과, 자식작용을 일으키는 Atg5 유전자가 결손될 때 수지상세포의 해당작용이 증가하고, 이를 통해 T세포 활성화 기능이 높아지고 항바이러스 면역반응이 증가했다.

Atg5가 결손되면 수지상세포의 해당작용이 증가하는데, 이로 인해 MHC 클래스 I 분자가 과발현되고 항원 제시를 통한 T 세포 활성화가 증가한다. 이로 인해 호흡기세포융합바이러스(RSV) 감염 시 항바이러스 면역반응이 더 활성화되어 바이러스가 더 빨리 제거되었다.

이흥규 교수는 "이번 연구를 통해 자식작용이 T세포의 항바이러스 면역반응에 관여하는 기능을 새롭게 규명했다”라고 연구의 의의를 설명하며, “향후 자식작용과 세포 대사를 표적으로하는 항바이러스 치료제 개발의 단초가 되길 기대한다”라고 밝혔다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부·한국연구재단 바이오‧의료기술개발사업의 지원으로 수행되었다. 저명한 국제학술지 ‘오토파지(Autophagy)’ 8월 28일 자에 온라인 게재됐다.

수지상세포는 바이러스를 받아들여 이들을 분해해 MHC class I에 항원을 제시하고 CD8+ T세포를 활성화해 항바이러스 면역반응을 유도함. Atg5 유전자 결손 시 해당작용 의존적인 항원 제시 및 사이토카인 분비가 과활성화되어 MHC class I을 통한 CD8+ T세포의 활성이 증가됨. 수지상세포에서 Atg5 유전자 결손 시 CD8+ T 세포의 활성화가 증가되어 바이러스 제거를 촉진시킴.

가. Atg5 유전자 결손 시 정상과 다른 특이한 특징을 갖는 수지상세포가 폐에 유입됨.

나. 수지상 세포 특이적으로 Atg5 결손 시, 항원제시, 해당작용과 대사와 관련된 유전자들이 증가됨.

다. 수지상 세포 특이적으로 Atg5 결손 시, 수지상세포의 해당작용이 증가함.

라. 바이러스 감염 시 항원제시에 중요한 MHC 클래스 I의 발현이 증가함. 반면, 해당작용 억제제(2-DG) 처리 시 발현이 감소함. 즉, MHC 클래스 I의 발현에 해당작용이 중요한 역할을 함.

마. 수지상세포 특이적 Atg5 유전자 결손 시 CD8+ T 세포의 활성화가 증가함.

바. 수지상세포 특이적 Atg5 유전자 결손 시 바이러스의 제거가 더 빠르게 일어남.

2020.09.11 조회수 28725

이흥규 교수 연구팀, 수지상세포 자식작용의 역할 규명

우리 연구진에 의해 세포 항상성을 유지해주는 '자식작용'*의 또 다른 기능이 보고됐다. 의과학대학원 이흥규 교수 연구팀이 T세포*의 항바이러스 활성이 유도되는 과정에서 수지상세포 자식작용이 기여함을 규명했다고 밝혔다.