-

스스로 납작해지는 똑똑한 2차원 그래핀 섬유 개발

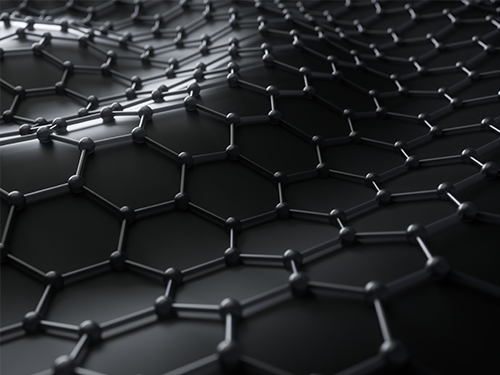

그래핀(Graphene)은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)이다. 이론적으로 강철보다 100배 강하고 열·전기 전도성이 뛰어나기 때문에 꿈의 신소재로 불린다. 최근에는 그래핀 마스크, 그래핀 운동화, 그래핀 골프공 등 다양한 응용제품들이 출시되고 있지만, 아직까지는 소량의 그래핀이 첨가된 것들이 대부분이다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 그래핀의 기존 응용범위와 한계를 뛰어넘는 새로운 형태의 그래핀 섬유를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다. 김상욱 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 연필심 등에 쓰이는 값싼 흑연으로부터 손쉬운 용액공정을 통해 얻을 수 있고 기존 탄소섬유보다 값이 싸며 유연성 등 차별화된 물성을 지니고 있어 경제성까지 갖췄다는 게 가장 큰 특징이다.

김상욱 연구팀의 이번 성과가 높게 평가받는 이유는 100% 그래핀으로 이뤄진 섬유가 만들어지는 과정에서 스스로 납작해져서 벨트와 같은 단면을 갖는 현상을 세계 최초로 발견했다는 점이다. 통상적으로 일반섬유는 그 단면이 원형으로 이루어져 있는 반면 원자단위의 평평한 2차원 소재인 그래핀으로 이루어진 섬유는 단면이 납작한 형태가 안정적인 구조라는 점을 김 교수 연구팀이 규명한 것이다.

연구팀이 개발한 납작한 벨트형 그래핀 섬유는 내부에 적층된 그래핀의 배열이 우수해 섬유의 기계적 강도와 전기전도성이 대폭 향상됐다. 연구팀은 원형 단면을 갖는 일반섬유와 대비해 각각 기계적 강도는 약 3.2배(320%), 전기전도성은 약 1.5배(152%) 향상된 결과를 얻었다. 또 납작한 면 방향으로 매우 쉽게 구부러지는 유연한 섬유를 만들 수 있어 플렉시블 소자(유연 소자)나 웨어러블 소자 등에 유용하게 쓰일 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구책임자인 김상욱 교수는 "그래핀과 같은 2차원 소재로 섬유를 만들면 납작한 벨트 형태가 이상적인 배열구조다ˮ라고 말하면서 "납작한 그래핀 섬유는 납작한 면 방향으로 유연한 성질을 가지고 있어 기존의 잘 부러지는 탄소섬유의 문제를 해결할 수 있고 최근의 이슈인 마스크의 필터 소재로도 유용하게 사용할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

우리 대학 신소재공학과 정홍주 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 종합화학 분야 저명 국제학술지인 `ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science, IF: 12.685)' 6월 11일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-Planarization of High-Performance Graphene Liquid Crystalline Fibers by Hydration) 또 연구성과의 중요성을 인정받아 7월 22일 字로 발간된 동 학술지 7월호 표지논문(Front cover)으로 선정되는 한편 에디터에 의해 하이라이트 됐다. (First Reaction: High-Performance Graphene Fibers Enabled by Hydration)

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업인 창의연구지원사업(다차원 나노조립제어 창의연구단)과 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

스스로 납작해지는 똑똑한 2차원 그래핀 섬유 개발

그래핀(Graphene)은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)이다. 이론적으로 강철보다 100배 강하고 열·전기 전도성이 뛰어나기 때문에 꿈의 신소재로 불린다. 최근에는 그래핀 마스크, 그래핀 운동화, 그래핀 골프공 등 다양한 응용제품들이 출시되고 있지만, 아직까지는 소량의 그래핀이 첨가된 것들이 대부분이다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 그래핀의 기존 응용범위와 한계를 뛰어넘는 새로운 형태의 그래핀 섬유를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다. 김상욱 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 연필심 등에 쓰이는 값싼 흑연으로부터 손쉬운 용액공정을 통해 얻을 수 있고 기존 탄소섬유보다 값이 싸며 유연성 등 차별화된 물성을 지니고 있어 경제성까지 갖췄다는 게 가장 큰 특징이다.

김상욱 연구팀의 이번 성과가 높게 평가받는 이유는 100% 그래핀으로 이뤄진 섬유가 만들어지는 과정에서 스스로 납작해져서 벨트와 같은 단면을 갖는 현상을 세계 최초로 발견했다는 점이다. 통상적으로 일반섬유는 그 단면이 원형으로 이루어져 있는 반면 원자단위의 평평한 2차원 소재인 그래핀으로 이루어진 섬유는 단면이 납작한 형태가 안정적인 구조라는 점을 김 교수 연구팀이 규명한 것이다.

연구팀이 개발한 납작한 벨트형 그래핀 섬유는 내부에 적층된 그래핀의 배열이 우수해 섬유의 기계적 강도와 전기전도성이 대폭 향상됐다. 연구팀은 원형 단면을 갖는 일반섬유와 대비해 각각 기계적 강도는 약 3.2배(320%), 전기전도성은 약 1.5배(152%) 향상된 결과를 얻었다. 또 납작한 면 방향으로 매우 쉽게 구부러지는 유연한 섬유를 만들 수 있어 플렉시블 소자(유연 소자)나 웨어러블 소자 등에 유용하게 쓰일 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구책임자인 김상욱 교수는 "그래핀과 같은 2차원 소재로 섬유를 만들면 납작한 벨트 형태가 이상적인 배열구조다ˮ라고 말하면서 "납작한 그래핀 섬유는 납작한 면 방향으로 유연한 성질을 가지고 있어 기존의 잘 부러지는 탄소섬유의 문제를 해결할 수 있고 최근의 이슈인 마스크의 필터 소재로도 유용하게 사용할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

우리 대학 신소재공학과 정홍주 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 종합화학 분야 저명 국제학술지인 `ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science, IF: 12.685)' 6월 11일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-Planarization of High-Performance Graphene Liquid Crystalline Fibers by Hydration) 또 연구성과의 중요성을 인정받아 7월 22일 字로 발간된 동 학술지 7월호 표지논문(Front cover)으로 선정되는 한편 에디터에 의해 하이라이트 됐다. (First Reaction: High-Performance Graphene Fibers Enabled by Hydration)

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업인 창의연구지원사업(다차원 나노조립제어 창의연구단)과 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.08.13

조회수 33236

-

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

2020.07.22

조회수 26540

-

임성갑 교수 연구팀, 초고굴절 투명 플라스틱 필름 개발에 성공

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 서울대 차국헌 교수(화학생물공학부) 및 경희대 임지우 교수(화학과) 연구팀과 공동 연구를 통해 단 한차례의 증착 반응을 이용해 1.9 이상의 고굴절률을 갖는 투명 플라스틱 필름을 제조하는 기술을 개발했다.

생명화학공학과 김도흥 박사와 장원태 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'誌 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: One-Step Vapor-Phase Synthesis of Transparent High-Refractive Index Sulfur-Containing Polymers

굴절률이란 진공상태에서의 빛의 속도와 어떤 물질에서의 빛의 속도의 비율로, 빛이 그 물질을 통과할 때 꺾이는 정도를 나타내는 척도다. 최근 모바일 기기 및 이미지 처리(imaging) 등에 사용되는 다양한 광학 부품의 소형화 추세와 함께 더욱 얇은 두께에서 많은 빛의 굴절을 유도하는 고굴절률 투명 소재의 수요가 급격히 늘어나고 있다.

고분자(플라스틱) 소재들은 특성이 우수하고, 다양한 형태로 쉽게 가공할 수 있다는 장점으로 인해 플라스틱 안경 렌즈 등과 같이 다양한 분야에 널리 활용되고 있다. 하지만 현재까지 개발된 고분자 소재 가운데 굴절률이 1.75를 넘는 재료는 극히 드물고, 비싼 원료와 복잡한 합성 과정이 필요하며, 무엇보다도 소재 관련 원천기술의 대부분은 일본이 보유하고 있다는 데 문제가 있다. 따라서 기존 재료와 비교할 때 가볍고 저렴하며 자유자재로 가공할 수 있는 광학 소자 부품 제작을 위해서는 고성능의 고굴절 고분자 재료 확보가 매우 중요하다.

공동 연구팀은 단 한 차례의 화학 반응만으로 1.9 이상의 굴절률을 가지면서도 투명도가 우수한 새로운 형태의 고분자 박막 제조 기술을 개발하는 데 성공했다. 공동 연구팀은 원소 상태의 황이 쉽게 승화한다는 점을 이용, 기화된 황을 다양한 물질과 중합하는 방법을 적용해 고굴절 고분자를 제조했다. 이 방법으로 지나치게 긴 황-황 사슬의 형성을 억제하는 한편 높은 황 함량에서도 우수한 열 안정성과 동시에 가시광선 전 영역에서 투명한 비결정성 고분자를 만드는 개가를 올렸다. 연구팀은 기상 반응의 특성 때문에, 실리콘 웨이퍼나 유리 기판뿐만 아니라, 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있다는 점과 함께 1.9 이상의 굴절률을 갖는 고분자를 세계 최초로 구현하는 데 성공했다.

이 기술은 고 굴절 플라스틱 소재 원천기술의 국산화와 더불어, 디스플레이의 밝기 향상을 위한 표면 코팅 재료, 디지털카메라 센서용 마이크로 렌즈 어레이 등 얇은 두께와 높은 굴절률, 우수한 가공성 등이 요구되는 최신 IT 기기 분야에 널리 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

이번 연구에 교신저자로 참여한 경희대학교 임지우 교수는 "기체 상태의 황을 고분자 제조에 이용한다는 발상의 전환이 초 고굴절, 고 투명성 고분자 박막 제조기술의 원천이 됐다ˮ면서 "향후 고굴절 소재뿐만 아니라 평면 렌즈, 메타 렌즈 등으로 대표되는 차세대 초경량 광학 소재를 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업(나노 기반 소프트 일렉트로닉스 연구단) 및 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 그리고 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

임성갑 교수 연구팀, 초고굴절 투명 플라스틱 필름 개발에 성공

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 서울대 차국헌 교수(화학생물공학부) 및 경희대 임지우 교수(화학과) 연구팀과 공동 연구를 통해 단 한차례의 증착 반응을 이용해 1.9 이상의 고굴절률을 갖는 투명 플라스틱 필름을 제조하는 기술을 개발했다.

생명화학공학과 김도흥 박사와 장원태 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'誌 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: One-Step Vapor-Phase Synthesis of Transparent High-Refractive Index Sulfur-Containing Polymers

굴절률이란 진공상태에서의 빛의 속도와 어떤 물질에서의 빛의 속도의 비율로, 빛이 그 물질을 통과할 때 꺾이는 정도를 나타내는 척도다. 최근 모바일 기기 및 이미지 처리(imaging) 등에 사용되는 다양한 광학 부품의 소형화 추세와 함께 더욱 얇은 두께에서 많은 빛의 굴절을 유도하는 고굴절률 투명 소재의 수요가 급격히 늘어나고 있다.

고분자(플라스틱) 소재들은 특성이 우수하고, 다양한 형태로 쉽게 가공할 수 있다는 장점으로 인해 플라스틱 안경 렌즈 등과 같이 다양한 분야에 널리 활용되고 있다. 하지만 현재까지 개발된 고분자 소재 가운데 굴절률이 1.75를 넘는 재료는 극히 드물고, 비싼 원료와 복잡한 합성 과정이 필요하며, 무엇보다도 소재 관련 원천기술의 대부분은 일본이 보유하고 있다는 데 문제가 있다. 따라서 기존 재료와 비교할 때 가볍고 저렴하며 자유자재로 가공할 수 있는 광학 소자 부품 제작을 위해서는 고성능의 고굴절 고분자 재료 확보가 매우 중요하다.

공동 연구팀은 단 한 차례의 화학 반응만으로 1.9 이상의 굴절률을 가지면서도 투명도가 우수한 새로운 형태의 고분자 박막 제조 기술을 개발하는 데 성공했다. 공동 연구팀은 원소 상태의 황이 쉽게 승화한다는 점을 이용, 기화된 황을 다양한 물질과 중합하는 방법을 적용해 고굴절 고분자를 제조했다. 이 방법으로 지나치게 긴 황-황 사슬의 형성을 억제하는 한편 높은 황 함량에서도 우수한 열 안정성과 동시에 가시광선 전 영역에서 투명한 비결정성 고분자를 만드는 개가를 올렸다. 연구팀은 기상 반응의 특성 때문에, 실리콘 웨이퍼나 유리 기판뿐만 아니라, 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있다는 점과 함께 1.9 이상의 굴절률을 갖는 고분자를 세계 최초로 구현하는 데 성공했다.

이 기술은 고 굴절 플라스틱 소재 원천기술의 국산화와 더불어, 디스플레이의 밝기 향상을 위한 표면 코팅 재료, 디지털카메라 센서용 마이크로 렌즈 어레이 등 얇은 두께와 높은 굴절률, 우수한 가공성 등이 요구되는 최신 IT 기기 분야에 널리 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

이번 연구에 교신저자로 참여한 경희대학교 임지우 교수는 "기체 상태의 황을 고분자 제조에 이용한다는 발상의 전환이 초 고굴절, 고 투명성 고분자 박막 제조기술의 원천이 됐다ˮ면서 "향후 고굴절 소재뿐만 아니라 평면 렌즈, 메타 렌즈 등으로 대표되는 차세대 초경량 광학 소재를 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업(나노 기반 소프트 일렉트로닉스 연구단) 및 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 그리고 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.14

조회수 27896

-

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13

조회수 24089

-

단백질 접힘 과정에서의 구조 변화 관측에 성공

우리 대학 화학과 이효철 교수(기초과학연구원 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장 겸임) 연구팀이 풀려있는 단백질이 접히는 과정을 분자 수준에서 규명하는 데 성공, 단백질 구조기반의 신약 개발을 위한 토대를 마련했다. 획기적인 연구성과를 냈다고 평가받고 있는 이 교수 연구팀은 단백질 접힘 경로에서의 단백질 구조 변화를 실시간으로 관측하는 데 최초로 성공했다고 9일 밝혔다.

이 교수 연구팀에 따르면 풀린 단백질이 접히는 과정을 엑스선 펄스를 이용한 고속 연사 촬영기법을 통해 단백질의 구조 변화를 연속 스냅숏으로 추출했고 이를 통해 일련의 단백질 접힘 과정을 분자 수준에서 밝혀내는 쾌거를 달성했다.

KAIST 화학과 박사과정 졸업생 김태우 연구원이 제1 저자로, KAIST 화학과 이효철, 이영민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)' 7월 1일 字에 게재됐다. (논문명 : Protein folding from heterogeneous unfolded state revealed by time-resolved X-ray solution scattering).

잘 접혀있는 단백질이 풀리는 과정은 비교적 쉽게 연구할 수 있어 많은 연구가 이뤄져 왔지만 풀려있는 단백질이 접히는 과정은 연구가 힘들었는데 이효철 교수팀의 이번 연구는 그 과정을 밝혀냈다는데 큰 의미가 있다. 단백질이 접히는 과정을 연구하기 힘든 이유는 풀려있는 단백질이 특정 구조를 가지지 않고 매우 다양한 구조를 갖기 때문이다. 하지만 이 교수 연구팀은 이번 연구에서 엑스선 산란 신호 분석법을 개발, 적용해서 이런 난제를 해결하는 데 성공했다.

단백질의 3차원 구조를 결정하는 고유의 접힘 과정은 가장 중요한 생체 반응이다. 때에 따라 발생하는 잘못 접히는 과정은 단백질의 정상적인 기능을 방해하며, 알츠하이머, 광우병, 파킨슨병 등이 바로 단백질 접힘이 올바르지 않아 발병되는 질병이다.

연구팀은 생체 내 전자전달에 관여하는 사이토크롬 단백질을 풀림 상태에서 접힘 상태로의 전이 과정을 발생시켜, 해당 접힘 과정을 시간 분해 엑스선 산란법을 이용해 연속적으로 움직이는 단백질의 구조 변화를 관측했다. 여기서 주목할만한 점은 이 교수 연구팀은 그간 단백질 접힘에 대한 이론적 모델로만 제시됐던 깔때기꼴 접힘 가설을 사이토크롬 단백질의 접힘 과정을 통해 실험적으로 입증했다는 사실이다.

이와 함께 이 교수팀은 단백질의 구조 변화뿐만 아니라 접히는 과정의 속도가 기존에 알려진 보통의 지수함수 형태가 아니라 늘어진 지수함수 형태임을 밝혀냈다. 이로써 풀린 단백질에서 접힌 상태로 가는 경로가 매우 다양하다는 것을 실험적으로 알아낸 것이다.

제1 저자인 김태우 연구원은 "단백질 접힘은 3차원 단백질 구조가 만들어지는 가장 중요한 생명현상인데, 접힘 과정에 대한 이해는 단백질 구조기반 신약 개발의 기초가 될 것ˮ이라고 기대했다. 공동 교신저자로 참여한 KAIST 화학과 이영민 교수도 "단백질 접힘 이론 모형에 대한 실험적 검증은 이론 생물리학 관점에서 더욱 정확한 계산 방법 개발에 중요한 자산이 될 것ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 기초과학연구원, 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행됐다.

단백질 접힘 과정에서의 구조 변화 관측에 성공

우리 대학 화학과 이효철 교수(기초과학연구원 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장 겸임) 연구팀이 풀려있는 단백질이 접히는 과정을 분자 수준에서 규명하는 데 성공, 단백질 구조기반의 신약 개발을 위한 토대를 마련했다. 획기적인 연구성과를 냈다고 평가받고 있는 이 교수 연구팀은 단백질 접힘 경로에서의 단백질 구조 변화를 실시간으로 관측하는 데 최초로 성공했다고 9일 밝혔다.

이 교수 연구팀에 따르면 풀린 단백질이 접히는 과정을 엑스선 펄스를 이용한 고속 연사 촬영기법을 통해 단백질의 구조 변화를 연속 스냅숏으로 추출했고 이를 통해 일련의 단백질 접힘 과정을 분자 수준에서 밝혀내는 쾌거를 달성했다.

KAIST 화학과 박사과정 졸업생 김태우 연구원이 제1 저자로, KAIST 화학과 이효철, 이영민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)' 7월 1일 字에 게재됐다. (논문명 : Protein folding from heterogeneous unfolded state revealed by time-resolved X-ray solution scattering).

잘 접혀있는 단백질이 풀리는 과정은 비교적 쉽게 연구할 수 있어 많은 연구가 이뤄져 왔지만 풀려있는 단백질이 접히는 과정은 연구가 힘들었는데 이효철 교수팀의 이번 연구는 그 과정을 밝혀냈다는데 큰 의미가 있다. 단백질이 접히는 과정을 연구하기 힘든 이유는 풀려있는 단백질이 특정 구조를 가지지 않고 매우 다양한 구조를 갖기 때문이다. 하지만 이 교수 연구팀은 이번 연구에서 엑스선 산란 신호 분석법을 개발, 적용해서 이런 난제를 해결하는 데 성공했다.

단백질의 3차원 구조를 결정하는 고유의 접힘 과정은 가장 중요한 생체 반응이다. 때에 따라 발생하는 잘못 접히는 과정은 단백질의 정상적인 기능을 방해하며, 알츠하이머, 광우병, 파킨슨병 등이 바로 단백질 접힘이 올바르지 않아 발병되는 질병이다.

연구팀은 생체 내 전자전달에 관여하는 사이토크롬 단백질을 풀림 상태에서 접힘 상태로의 전이 과정을 발생시켜, 해당 접힘 과정을 시간 분해 엑스선 산란법을 이용해 연속적으로 움직이는 단백질의 구조 변화를 관측했다. 여기서 주목할만한 점은 이 교수 연구팀은 그간 단백질 접힘에 대한 이론적 모델로만 제시됐던 깔때기꼴 접힘 가설을 사이토크롬 단백질의 접힘 과정을 통해 실험적으로 입증했다는 사실이다.

이와 함께 이 교수팀은 단백질의 구조 변화뿐만 아니라 접히는 과정의 속도가 기존에 알려진 보통의 지수함수 형태가 아니라 늘어진 지수함수 형태임을 밝혀냈다. 이로써 풀린 단백질에서 접힌 상태로 가는 경로가 매우 다양하다는 것을 실험적으로 알아낸 것이다.

제1 저자인 김태우 연구원은 "단백질 접힘은 3차원 단백질 구조가 만들어지는 가장 중요한 생명현상인데, 접힘 과정에 대한 이해는 단백질 구조기반 신약 개발의 기초가 될 것ˮ이라고 기대했다. 공동 교신저자로 참여한 KAIST 화학과 이영민 교수도 "단백질 접힘 이론 모형에 대한 실험적 검증은 이론 생물리학 관점에서 더욱 정확한 계산 방법 개발에 중요한 자산이 될 것ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 기초과학연구원, 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.09

조회수 26878

-

뼈의 단단함을 모사해 광학적 특성을 매우 증대시킨 신물질 개발

우리 연구진이 동물 뼈가 그의 구성성분인 단백질보다 수천 배 단단할 수 있는 생체역학적 원리를 모사해 광학적 비선형성이 기존 물질 대비 수천에서 수십억 배나 큰 신물질을 개발했다.

비선형성이란 입력값과 출력값이 비례관계에 있지 않은 성질인데 광학에서 큰 비선형성을 확보할 경우, 빛의 속도로 동작하는 인공 신경망이나 초고속 통신용 광 스위치 등의 광소자를 구현할 수 있다.

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀은 벽돌을 엇갈려 담을 쌓는 것과 같이 나노 금속판을 3차원 공간에서 엇갈리게 배열하면 물질의 광학적 비선형성이 매우 크게 증대될 수 있음을 확인했다. 신종화 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 발견한 비선형성 증대원리는 광학뿐만 아니라 역학, 전자기학, 유체역학, 열역학 등 다양한 물리 분야에도 적용이 가능하다.

KAIST 신소재공학과 장태용 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `커뮤니케이션즈 피직스(Communications Physics)' 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Mimicking bio-mechanical principles in photonic metamaterials for giant broadband nonlinearity).

영화 스타워즈의 광선 검처럼 잘 제어된 빛을 만드는 것이나 빛만으로 구동되는 광컴퓨터를 만드는 것은 비선형성을 이용할 때 가능한데, 아직 실현되지 않고 있는 이유는 강한 비선형성을 가진 소재가 없기 때문이다. 자연 물질의 작은 비선형성으로도 초고속 광소자, 3차원 광식각 공정, 초 고분해능 현미경 등의 기술들이 구현될 수 있지만, 이들은 크고 비싼 고출력 레이저를 사용하거나, 큰 장비 혹은 소자가 필요하다는 공통적인 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 기존에는 미세한 인공 구조체를 설계해서 그 틈에 빛을 모으는 방법이 많이 시도돼왔다. 비선형성은 빛의 세기에 비례하기 때문에 이 같은 방법을 이용하면 같은 부피의 자연 물질 대비 작은 빛의 세기로 비슷한 수준의 비선형 효과를 얻을 수 있다. 그러나 최대로 얻을 수 있는 비선형 효과의 크기는 결국 달라지지 않기 때문에 응용하는데 한계가 있다.

신 교수 연구팀은 물질의 근본적인 전기적 특성인 유전분극(물체가 전기를 띠는 현상)을 매우 크게 조절하는 방법을 고안했다. 나노 금속판이 3차원에서 엇갈려 배열돼있으면 국소분극이 공간을 촘촘하게 채우면서, 마치 시냇물이 모여서 강이 되듯, 전체적으로 매우 큰 분극을 만들게 된다는 점에 착안했다. 빛의 세기가 아닌 분극의 크기를 조절해 큰 비선형성 및 비선형 효과를 얻는 방법은 이번 신 교수 연구팀이 이번 연구에서 처음 제시한 개념인데 비선형 광학이 60년 동안 달성하고자 했던 고효율의 작은 비선형 광소자 개발에 한 발 더 다가선 것으로 평가되고 있다.

연구팀은 이번에 고안한 메타물질(자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 매우 작은 크기로 만든 인공 원자의 주기적인 배열로 이루어진 물질)이 시간적으로 짧은 광신호에 대해서도 큰 비선형 효과를 얻을 수 있음을 통해 기존보다 효율적이면서도 더 빠른 광소자 구현이 가능함을 확인했다. 이 연구에서 활용된 소자는 비슷한 신호 시간을 가지는 기존 소자보다는 에너지 효율이 약 8배나 뛰어나고 비슷한 에너지 효율을 가지는 기존 소자보다도 신호 시간은 약 10배 정도 짧다. 즉, 신호의 시간과 소요되는 에너지의 곱으로 표현되는 성능 기준으로 보면, 이 소자는 현재까지 개발된 광소자 중 가장 우수한 성능을 보였다.

연구팀은 또 고안한 메타물질이 광학 이외의 물리 현상에도 적용될 수 있음을 입증했다. 연구팀은 단백질의 단단함 대비 뼈의 단단함을 설명하는 모델이 이번 연구에서 고안한 광학적 비선형성 증대원리와 수학적으로 매우 유사함을 증명했다. 따라서 유체역학에서의 물질전달률, 열역학에서의 열전도율 등의 증대에도 신 교수 연구팀의 연구방법이 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신종화 교수는 "올해는 지난 1960년 레이저가 발명된 지 60년이 되는 해로, 레이저의 발명이 `센 빛'을 최초로 만든 것이라면 이번 연구성과는 `센 물질', 즉 광대역에서 매우 큰 유전분극 증대율을 보이는 물질을 최초로 발견하고 증명한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ며 "기계학습을 위한 초고속 인공 신경망 등 다양한 광 응용 소자의 구현을 위해 후속 연구를 진행 하고 있다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

뼈의 단단함을 모사해 광학적 특성을 매우 증대시킨 신물질 개발

우리 연구진이 동물 뼈가 그의 구성성분인 단백질보다 수천 배 단단할 수 있는 생체역학적 원리를 모사해 광학적 비선형성이 기존 물질 대비 수천에서 수십억 배나 큰 신물질을 개발했다.

비선형성이란 입력값과 출력값이 비례관계에 있지 않은 성질인데 광학에서 큰 비선형성을 확보할 경우, 빛의 속도로 동작하는 인공 신경망이나 초고속 통신용 광 스위치 등의 광소자를 구현할 수 있다.

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀은 벽돌을 엇갈려 담을 쌓는 것과 같이 나노 금속판을 3차원 공간에서 엇갈리게 배열하면 물질의 광학적 비선형성이 매우 크게 증대될 수 있음을 확인했다. 신종화 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 발견한 비선형성 증대원리는 광학뿐만 아니라 역학, 전자기학, 유체역학, 열역학 등 다양한 물리 분야에도 적용이 가능하다.

KAIST 신소재공학과 장태용 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `커뮤니케이션즈 피직스(Communications Physics)' 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Mimicking bio-mechanical principles in photonic metamaterials for giant broadband nonlinearity).

영화 스타워즈의 광선 검처럼 잘 제어된 빛을 만드는 것이나 빛만으로 구동되는 광컴퓨터를 만드는 것은 비선형성을 이용할 때 가능한데, 아직 실현되지 않고 있는 이유는 강한 비선형성을 가진 소재가 없기 때문이다. 자연 물질의 작은 비선형성으로도 초고속 광소자, 3차원 광식각 공정, 초 고분해능 현미경 등의 기술들이 구현될 수 있지만, 이들은 크고 비싼 고출력 레이저를 사용하거나, 큰 장비 혹은 소자가 필요하다는 공통적인 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 기존에는 미세한 인공 구조체를 설계해서 그 틈에 빛을 모으는 방법이 많이 시도돼왔다. 비선형성은 빛의 세기에 비례하기 때문에 이 같은 방법을 이용하면 같은 부피의 자연 물질 대비 작은 빛의 세기로 비슷한 수준의 비선형 효과를 얻을 수 있다. 그러나 최대로 얻을 수 있는 비선형 효과의 크기는 결국 달라지지 않기 때문에 응용하는데 한계가 있다.

신 교수 연구팀은 물질의 근본적인 전기적 특성인 유전분극(물체가 전기를 띠는 현상)을 매우 크게 조절하는 방법을 고안했다. 나노 금속판이 3차원에서 엇갈려 배열돼있으면 국소분극이 공간을 촘촘하게 채우면서, 마치 시냇물이 모여서 강이 되듯, 전체적으로 매우 큰 분극을 만들게 된다는 점에 착안했다. 빛의 세기가 아닌 분극의 크기를 조절해 큰 비선형성 및 비선형 효과를 얻는 방법은 이번 신 교수 연구팀이 이번 연구에서 처음 제시한 개념인데 비선형 광학이 60년 동안 달성하고자 했던 고효율의 작은 비선형 광소자 개발에 한 발 더 다가선 것으로 평가되고 있다.

연구팀은 이번에 고안한 메타물질(자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 매우 작은 크기로 만든 인공 원자의 주기적인 배열로 이루어진 물질)이 시간적으로 짧은 광신호에 대해서도 큰 비선형 효과를 얻을 수 있음을 통해 기존보다 효율적이면서도 더 빠른 광소자 구현이 가능함을 확인했다. 이 연구에서 활용된 소자는 비슷한 신호 시간을 가지는 기존 소자보다는 에너지 효율이 약 8배나 뛰어나고 비슷한 에너지 효율을 가지는 기존 소자보다도 신호 시간은 약 10배 정도 짧다. 즉, 신호의 시간과 소요되는 에너지의 곱으로 표현되는 성능 기준으로 보면, 이 소자는 현재까지 개발된 광소자 중 가장 우수한 성능을 보였다.

연구팀은 또 고안한 메타물질이 광학 이외의 물리 현상에도 적용될 수 있음을 입증했다. 연구팀은 단백질의 단단함 대비 뼈의 단단함을 설명하는 모델이 이번 연구에서 고안한 광학적 비선형성 증대원리와 수학적으로 매우 유사함을 증명했다. 따라서 유체역학에서의 물질전달률, 열역학에서의 열전도율 등의 증대에도 신 교수 연구팀의 연구방법이 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신종화 교수는 "올해는 지난 1960년 레이저가 발명된 지 60년이 되는 해로, 레이저의 발명이 `센 빛'을 최초로 만든 것이라면 이번 연구성과는 `센 물질', 즉 광대역에서 매우 큰 유전분극 증대율을 보이는 물질을 최초로 발견하고 증명한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ며 "기계학습을 위한 초고속 인공 신경망 등 다양한 광 응용 소자의 구현을 위해 후속 연구를 진행 하고 있다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.09

조회수 18592

-

뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.

연구팀은 생명과학과 이승희 교수팀과의 협력 연구를 통해 실험에서 얻어진 쥐의 뇌 절편 데이터를 분석했는데, 이 기술을 적용한 결과 시각시스템의 초기구조인 외측 슬상핵(Lateral geniculate nucleus)과 시각피질 (Visual cortex) 사이의 정확한 연결 구조 분포를 측정할 수 있었다. 기존 분석 방식으로는 불가능했던 다중 개체로부터 얻어진 데이터의 표준화를 통해 뇌 전역에 걸친 신경세포의 연결성을 분석할 수 있음을 확인한 것이다.

뇌인지공학프로그램 최우철 박사과정과 송준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `셀(cell)'의 온라인 자매지 `셀 리포츠(Cell Reports)' 5월 26일 자에 게재됐다. (논문명 : Precise mapping of single neurons by calibrated 3-D reconstruction of brain slices reveals topographic projection in mouse visual cortex).

이에 앞서 연구팀은 이 기술을 활용해 UC 버클리대학의 양단(Yang Dan) 교수와의 공동연구에도 참여했고 그 결과를 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 1월 24일 자에 발표했다. (논문명: A Common Hub for Sleep and Motor Control in the Substantia Nigra).

통상 쥐의 뇌 절편 영상을 이용한 연구에서는 특정 단백질에 형광물질을 발현시킨 뇌를 잘라 신경세포의 분포 등을 분석하는 방법이 광범위하게 사용된다. 이때 형광을 발현하는 신경세포를 현미경을 통해 연구자의 육안으로 관측하고, 얼마나 많은 신경세포가 뇌의 어느 특정 영역에 위치하는지 일일이 수동적으로 분석한다. 이런 방법은 연구자의 경험에 크게 의존하여 오차가 클 수밖에 없고, 각각의 개체에서 관측된 신경세포의 위치나 수량을 표준적인 공통의 방법으로 동시에 분석할 수 없다는 한계를 갖고 있다.

백 교수 연구팀은 미국의 Allen Brain Atlas 프로젝트에서 제공한 쥐 두뇌의 3차원 표준 데이터에 기반하여, 임의의 각도에서 잘라낸 뇌 절편 이미지들을 SURF(Speeded Up Robust Feature Points) 특징점과 HOG(Histogram of Oriented Gradients descriptor) 형상 기술자를 이용하여 데이터베이스와 비교하는 계산적인 분석 방법을 사용했다.

그 결과, 실험에서 얻은 뇌 이미지와 가장 잘 일치하는 데이터베이스의 3차원 위치를 100마이크로미터(μm), 1도 이내의 오차로 찾아낼 수 있었다. 연구팀은 이를 통해 각 2차원 뇌 이미지의 위치 정보를 3차원 공간상의 위치로 정확히 계산하고, 여러 개체에서 얻어진 신경 세포의 위치를 동일한 3차원 공간에 투영해 정확하게 분석할 수 있음을 확인했다.

따라서 이 기술을 활용하면 다양한 기법으로 생성된 뇌 슬라이스 이미지를 이용해 신경세포의 3차원 위치를 뇌 전체에서 자동적으로 계산할 수 있어, 기존의 방법으로는 분석하기 어려운 수천~수만 개의 신경세포들의 정확한 뇌 내 분포 위치 및 상대적 공간 배열을 한번에 분석하는 것이 가능하다.

또 신경세포들의 연결성을 표준적으로 보정된 3차원 공간에서 표현할 수 있어 특정 뇌 영역 간의 연결은 물론 뇌 전역의 네트워크 분포를 여러 개체의 데이터를 사용해 동시분석도 가능하다. 따라서 기존 방식의 동물실험 분석에서 요구되던 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

올 6월 현재 백 교수 연구팀의 이 기술은 KAIST내 여러 실험실과 미국 MIT, 하버드(Harvard), 칼텍(Caltech), UC 샌디에고(San Diego) 등 세계 유수 대학의 연구 그룹에서 진행하는 뇌 신경 세포의 네트워크 분석에 활용되고 있다.

백세범 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 기술은 형광 뇌 이미지를 이용하는 모든 연구에 바로 적용할 수 있을 뿐만 아니라 그 밖에 다양한 종류의 이미지 데이터에도 광범위하게 적용 가능하다ˮ면서 "향후 쥐의 뇌 슬라이스를 이용하는 다양한 분석에 표준적인 기법으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST의 모험연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.

연구팀은 생명과학과 이승희 교수팀과의 협력 연구를 통해 실험에서 얻어진 쥐의 뇌 절편 데이터를 분석했는데, 이 기술을 적용한 결과 시각시스템의 초기구조인 외측 슬상핵(Lateral geniculate nucleus)과 시각피질 (Visual cortex) 사이의 정확한 연결 구조 분포를 측정할 수 있었다. 기존 분석 방식으로는 불가능했던 다중 개체로부터 얻어진 데이터의 표준화를 통해 뇌 전역에 걸친 신경세포의 연결성을 분석할 수 있음을 확인한 것이다.

뇌인지공학프로그램 최우철 박사과정과 송준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `셀(cell)'의 온라인 자매지 `셀 리포츠(Cell Reports)' 5월 26일 자에 게재됐다. (논문명 : Precise mapping of single neurons by calibrated 3-D reconstruction of brain slices reveals topographic projection in mouse visual cortex).

이에 앞서 연구팀은 이 기술을 활용해 UC 버클리대학의 양단(Yang Dan) 교수와의 공동연구에도 참여했고 그 결과를 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 1월 24일 자에 발표했다. (논문명: A Common Hub for Sleep and Motor Control in the Substantia Nigra).

통상 쥐의 뇌 절편 영상을 이용한 연구에서는 특정 단백질에 형광물질을 발현시킨 뇌를 잘라 신경세포의 분포 등을 분석하는 방법이 광범위하게 사용된다. 이때 형광을 발현하는 신경세포를 현미경을 통해 연구자의 육안으로 관측하고, 얼마나 많은 신경세포가 뇌의 어느 특정 영역에 위치하는지 일일이 수동적으로 분석한다. 이런 방법은 연구자의 경험에 크게 의존하여 오차가 클 수밖에 없고, 각각의 개체에서 관측된 신경세포의 위치나 수량을 표준적인 공통의 방법으로 동시에 분석할 수 없다는 한계를 갖고 있다.

백 교수 연구팀은 미국의 Allen Brain Atlas 프로젝트에서 제공한 쥐 두뇌의 3차원 표준 데이터에 기반하여, 임의의 각도에서 잘라낸 뇌 절편 이미지들을 SURF(Speeded Up Robust Feature Points) 특징점과 HOG(Histogram of Oriented Gradients descriptor) 형상 기술자를 이용하여 데이터베이스와 비교하는 계산적인 분석 방법을 사용했다.

그 결과, 실험에서 얻은 뇌 이미지와 가장 잘 일치하는 데이터베이스의 3차원 위치를 100마이크로미터(μm), 1도 이내의 오차로 찾아낼 수 있었다. 연구팀은 이를 통해 각 2차원 뇌 이미지의 위치 정보를 3차원 공간상의 위치로 정확히 계산하고, 여러 개체에서 얻어진 신경 세포의 위치를 동일한 3차원 공간에 투영해 정확하게 분석할 수 있음을 확인했다.

따라서 이 기술을 활용하면 다양한 기법으로 생성된 뇌 슬라이스 이미지를 이용해 신경세포의 3차원 위치를 뇌 전체에서 자동적으로 계산할 수 있어, 기존의 방법으로는 분석하기 어려운 수천~수만 개의 신경세포들의 정확한 뇌 내 분포 위치 및 상대적 공간 배열을 한번에 분석하는 것이 가능하다.

또 신경세포들의 연결성을 표준적으로 보정된 3차원 공간에서 표현할 수 있어 특정 뇌 영역 간의 연결은 물론 뇌 전역의 네트워크 분포를 여러 개체의 데이터를 사용해 동시분석도 가능하다. 따라서 기존 방식의 동물실험 분석에서 요구되던 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

올 6월 현재 백 교수 연구팀의 이 기술은 KAIST내 여러 실험실과 미국 MIT, 하버드(Harvard), 칼텍(Caltech), UC 샌디에고(San Diego) 등 세계 유수 대학의 연구 그룹에서 진행하는 뇌 신경 세포의 네트워크 분석에 활용되고 있다.

백세범 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 기술은 형광 뇌 이미지를 이용하는 모든 연구에 바로 적용할 수 있을 뿐만 아니라 그 밖에 다양한 종류의 이미지 데이터에도 광범위하게 적용 가능하다ˮ면서 "향후 쥐의 뇌 슬라이스를 이용하는 다양한 분석에 표준적인 기법으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST의 모험연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.08

조회수 17723

-

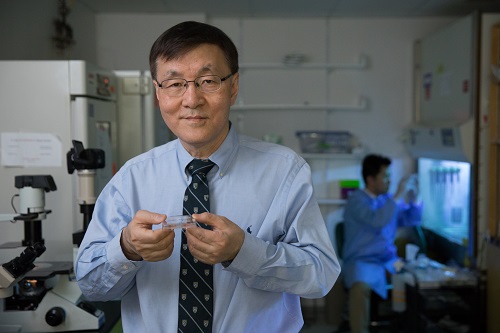

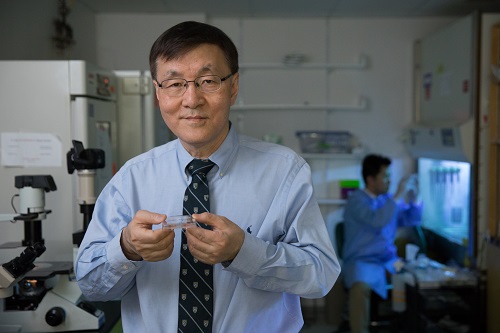

우리 대학 졸업생 김광수 미 하버드 의대 교수, 맞춤형 줄기세포로 파킨슨병 임상 치료에 세계 최초로 성공

우리 대학 생명과학과 석·박사 졸업생(1983년)이면서 미국 하버드 의대 교수로 재직 중인 재미 한인 과학자가 지난 5월, 세계 최초로 파킨슨병을 앓고 있는 환자 본인의 피부세포를 도파민 신경세포로 변형해 뇌에 이식하는 방법으로 환자 맞춤형 줄기세포 임상 치료에 성공해 화제가 되고 있다.

세계 최고의 권위를 자랑하는 의학 분야 저널인 뉴잉글랜드 의학 저널(New England Journal of Medicine, 이하 NEJM, IF=70) 誌는 환자의 피부세포를 변형, 신경전달물질 도파민을 생성케 한 후 이를 파킨슨병 환자의 뇌 깊숙이 주입 시킨 결과, 면역체계의 거부반응 없이 구두끈을 다시 묶을 수 있을 뿐만 아니라 수영과 자전거를 탈 정도로 운동능력을 회복했다고 지난달 14일 소개했다. 이 파킨슨병 환자의 임상 치료 성공 소식은 뉴욕타임스, 로이터, 뉴스위크, 사이언스데일리, USNEWS 등 전 세계 유명 일간지를 통해 일제히 보도돼 큰 주목을 받았다.

화제의 주인공은 美 하버드 의대 맥린병원(McLean Hospital, Harvard Medical School) 분자신경생물학 실험실 소장 김광수 교수다. 우리 대학 대학원 석·박사 졸업생인 김광수 교수는 신경과학과 줄기세포 분야의 세계적인 석학이며, 현재 모교인 우리 대학에서 해외초빙 석좌교수와 총장 자문위원을 맡고 있다.

파킨슨병은 치매, 뇌졸중과 더불어 3대 만성 퇴행성 뇌 신경계 질환으로 꼽히는데 국내에만 11만 명에 달하는 환자가 있으며 그 수는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 영화배우 마이클 제이 폭스, 前 세계 헤비급 챔피언 무하마드 알리와 264대 교황 요한 바오로 2세(재위 1978~2005년) 등 유명 인사들이 투병했으며 전 세계적으로 600만~1천만 명의 환자가 있다.

이 병의 발병 원인은 뇌에서 신경 전달 물질 도파민을 분비하는 신경세포가 사멸하기 때문이며 근육의 떨림, 느린 움직임, 신체의 경직, 보행 및 언어 장애 등의 증상을 가진다. 김광수 교수 연구팀은 세계 최초로 환자의 피부세포를 도파민 신경세포로 만드는 `역분화 줄기세포' 기술로 파킨슨병 환자를 임상 치료하는 데 성공했다.

2012년 노벨 생리의학상 수상자인 일본의 신야 야마나카(Shinya Yamanaka) 교수가 `유도만능 줄기세포(induced pluripotent stem cells, 이하 iPS)' 제조 기술을 개발했지만, 이 기술이 뇌 질환 환자치료에 적용돼 성공한 사례는 아직 없다. 전 세계적으로 단 한 명의 환자(황반변성증)가 자신의 iPS를 이용해 세포치료를 받은 적이 있긴 하지만(2017년 New England Journal of Medicine에 발표), 이 경우 병의 호전은 일어나지 않았다. 따라서 iPS를 사용해 피킨슨병 환자 맞춤형 치료를 시도한 것도, 성공한 사례도 김광수 교수 연구팀이 세계에서 맨 처음으로 꼽힌다.

파킨슨병의 맞춤형 줄기세포 치료를 위해서는 환자의 체세포를 안정적으로 줄기세포로 전환한 뒤 이를 다시 도파민 세포로 분화시킨 후 뇌에 이식해야 한다. 이 모든 과정은 고효율로 진행돼야 하며 유해성이나 부작용이 없어야만 가능하다. 이런 난관을 극복하기 위해 김광수 교수는 맞춤형 줄기세포 치료를 위한 연구에 오랫동안 집중해 왔다.

김광수 교수 연구팀은 지난 2009년과 2011년에 각각 바이러스를 사용하지 않고 환자의 세포로부터 유도만능 줄기세포를 제작하는 기술을 최초로 개발해 파킨슨병 동물 모델에 적용할 수 있음을 보고한 바 있다(Cell Stem Cell 2009a; Journal of Clinical Investigation, 2011).

연구팀은 또 도파민 신경의 분화 메커니즘을 밝혀 줄기세포를 효율적으로 분화하는 원리를 제시했다(Cell Sem Cell, 2009b). 이와 함께 2017년에는 역분화 과정에서 발생하는 대사 변화의 메커니즘 규명을 통해 임상 적용이 가능한 새로운 역분화 기술을 개발했다(Nature Cell Biology, 2017). 또 그간 개발한 기술을 기반으로 제조된 도파민 신경세포를 파킨슨 동물 모델에 이식했을 때 암세포 등의 부작용 없이 파킨슨 증상이 현저하게 호전되는 것을 입증하는데 성공했다(Journal of Clinical Investigation, 2020).

김 교수는 20여 년간 연구해온 기술을 활용해 까다롭기로 유명한 미국 식품의약국(FDA)의 최종 승인을 받고 FDA 요청에 의해 지난 2017년과 2018년 2차례에 걸쳐 69세 파킨슨병 환자에게 도파민 신경세포를 면역체계의 거부반응 없이 작용토록 세계 최초로 이식 수술을 진행했다. 이후 2년 동안 PET, MRI 영상 등 후속 테스트를 마친 후, 올 5월 임상 치료에 성공했음을 발표했다. 이식 수술을 받은 환자는 조지 로페즈(George Lopez) 氏로 의사이자 사업가이며 발명가다. 그는 맞춤형 줄기세포의 신속한 연구와 파킨슨병 정복을 위해 애써 달라며 김광수 교수 연구팀을 꾸준히 지원해 오고 있는 것으로 알려졌다.

뉴잉글랜드 의학 저널(New England Journal of Medicine(IF=70))이 맞춤형 줄기세포로 파킨슨병 임상 치료에 성공했다고 밝혀 화제가 된 로페즈 氏의 뇌 이식 수술을 직접 집도한 의사인 매사추세츠 제너럴 병원(Massachusetts General Hospital) 제프리 슈바이처 박사는 "매우 고무적인 임상 치료결과ˮ라고 말했다.

김광수 교수는 "향후 안정성과 효능성 입증을 위해 더 많은 환자를 대상으로 임상실험이 필요하며 FDA의 승인을 위해 필요한 절차를 밟고 있다ˮ고 말했다. 김 교수는 이어 "10여 년 정도 후속 연구를 계속 성공적으로 수행하면 맞춤형 세포치료가 파킨슨병 치료를 위한 또 하나의 보편적인 치료 방법으로 자리 잡게 될 것ˮ이라고 기대했다.

우리 대학 졸업생 김광수 미 하버드 의대 교수, 맞춤형 줄기세포로 파킨슨병 임상 치료에 세계 최초로 성공

우리 대학 생명과학과 석·박사 졸업생(1983년)이면서 미국 하버드 의대 교수로 재직 중인 재미 한인 과학자가 지난 5월, 세계 최초로 파킨슨병을 앓고 있는 환자 본인의 피부세포를 도파민 신경세포로 변형해 뇌에 이식하는 방법으로 환자 맞춤형 줄기세포 임상 치료에 성공해 화제가 되고 있다.

세계 최고의 권위를 자랑하는 의학 분야 저널인 뉴잉글랜드 의학 저널(New England Journal of Medicine, 이하 NEJM, IF=70) 誌는 환자의 피부세포를 변형, 신경전달물질 도파민을 생성케 한 후 이를 파킨슨병 환자의 뇌 깊숙이 주입 시킨 결과, 면역체계의 거부반응 없이 구두끈을 다시 묶을 수 있을 뿐만 아니라 수영과 자전거를 탈 정도로 운동능력을 회복했다고 지난달 14일 소개했다. 이 파킨슨병 환자의 임상 치료 성공 소식은 뉴욕타임스, 로이터, 뉴스위크, 사이언스데일리, USNEWS 등 전 세계 유명 일간지를 통해 일제히 보도돼 큰 주목을 받았다.

화제의 주인공은 美 하버드 의대 맥린병원(McLean Hospital, Harvard Medical School) 분자신경생물학 실험실 소장 김광수 교수다. 우리 대학 대학원 석·박사 졸업생인 김광수 교수는 신경과학과 줄기세포 분야의 세계적인 석학이며, 현재 모교인 우리 대학에서 해외초빙 석좌교수와 총장 자문위원을 맡고 있다.

파킨슨병은 치매, 뇌졸중과 더불어 3대 만성 퇴행성 뇌 신경계 질환으로 꼽히는데 국내에만 11만 명에 달하는 환자가 있으며 그 수는 매년 꾸준히 증가하고 있다. 영화배우 마이클 제이 폭스, 前 세계 헤비급 챔피언 무하마드 알리와 264대 교황 요한 바오로 2세(재위 1978~2005년) 등 유명 인사들이 투병했으며 전 세계적으로 600만~1천만 명의 환자가 있다.

이 병의 발병 원인은 뇌에서 신경 전달 물질 도파민을 분비하는 신경세포가 사멸하기 때문이며 근육의 떨림, 느린 움직임, 신체의 경직, 보행 및 언어 장애 등의 증상을 가진다. 김광수 교수 연구팀은 세계 최초로 환자의 피부세포를 도파민 신경세포로 만드는 `역분화 줄기세포' 기술로 파킨슨병 환자를 임상 치료하는 데 성공했다.

2012년 노벨 생리의학상 수상자인 일본의 신야 야마나카(Shinya Yamanaka) 교수가 `유도만능 줄기세포(induced pluripotent stem cells, 이하 iPS)' 제조 기술을 개발했지만, 이 기술이 뇌 질환 환자치료에 적용돼 성공한 사례는 아직 없다. 전 세계적으로 단 한 명의 환자(황반변성증)가 자신의 iPS를 이용해 세포치료를 받은 적이 있긴 하지만(2017년 New England Journal of Medicine에 발표), 이 경우 병의 호전은 일어나지 않았다. 따라서 iPS를 사용해 피킨슨병 환자 맞춤형 치료를 시도한 것도, 성공한 사례도 김광수 교수 연구팀이 세계에서 맨 처음으로 꼽힌다.

파킨슨병의 맞춤형 줄기세포 치료를 위해서는 환자의 체세포를 안정적으로 줄기세포로 전환한 뒤 이를 다시 도파민 세포로 분화시킨 후 뇌에 이식해야 한다. 이 모든 과정은 고효율로 진행돼야 하며 유해성이나 부작용이 없어야만 가능하다. 이런 난관을 극복하기 위해 김광수 교수는 맞춤형 줄기세포 치료를 위한 연구에 오랫동안 집중해 왔다.

김광수 교수 연구팀은 지난 2009년과 2011년에 각각 바이러스를 사용하지 않고 환자의 세포로부터 유도만능 줄기세포를 제작하는 기술을 최초로 개발해 파킨슨병 동물 모델에 적용할 수 있음을 보고한 바 있다(Cell Stem Cell 2009a; Journal of Clinical Investigation, 2011).

연구팀은 또 도파민 신경의 분화 메커니즘을 밝혀 줄기세포를 효율적으로 분화하는 원리를 제시했다(Cell Sem Cell, 2009b). 이와 함께 2017년에는 역분화 과정에서 발생하는 대사 변화의 메커니즘 규명을 통해 임상 적용이 가능한 새로운 역분화 기술을 개발했다(Nature Cell Biology, 2017). 또 그간 개발한 기술을 기반으로 제조된 도파민 신경세포를 파킨슨 동물 모델에 이식했을 때 암세포 등의 부작용 없이 파킨슨 증상이 현저하게 호전되는 것을 입증하는데 성공했다(Journal of Clinical Investigation, 2020).

김 교수는 20여 년간 연구해온 기술을 활용해 까다롭기로 유명한 미국 식품의약국(FDA)의 최종 승인을 받고 FDA 요청에 의해 지난 2017년과 2018년 2차례에 걸쳐 69세 파킨슨병 환자에게 도파민 신경세포를 면역체계의 거부반응 없이 작용토록 세계 최초로 이식 수술을 진행했다. 이후 2년 동안 PET, MRI 영상 등 후속 테스트를 마친 후, 올 5월 임상 치료에 성공했음을 발표했다. 이식 수술을 받은 환자는 조지 로페즈(George Lopez) 氏로 의사이자 사업가이며 발명가다. 그는 맞춤형 줄기세포의 신속한 연구와 파킨슨병 정복을 위해 애써 달라며 김광수 교수 연구팀을 꾸준히 지원해 오고 있는 것으로 알려졌다.

뉴잉글랜드 의학 저널(New England Journal of Medicine(IF=70))이 맞춤형 줄기세포로 파킨슨병 임상 치료에 성공했다고 밝혀 화제가 된 로페즈 氏의 뇌 이식 수술을 직접 집도한 의사인 매사추세츠 제너럴 병원(Massachusetts General Hospital) 제프리 슈바이처 박사는 "매우 고무적인 임상 치료결과ˮ라고 말했다.

김광수 교수는 "향후 안정성과 효능성 입증을 위해 더 많은 환자를 대상으로 임상실험이 필요하며 FDA의 승인을 위해 필요한 절차를 밟고 있다ˮ고 말했다. 김 교수는 이어 "10여 년 정도 후속 연구를 계속 성공적으로 수행하면 맞춤형 세포치료가 파킨슨병 치료를 위한 또 하나의 보편적인 치료 방법으로 자리 잡게 될 것ˮ이라고 기대했다.

2020.06.04

조회수 24494

-

공기중 산소로 충전되는 차세대 배터리용 에너지 저장 소재 개발

우리 연구진이 공기 중에 널리 퍼져있는 산소로 충전되는 차세대 배터리인 리튬-공기 배터리의 에너지 저장 소재를 개발했다. 기존 리튬-이온 배터리에 비해 약 10배 큰 에너지 밀도를 얻을 수 있어 친환경 전기자동차용 배터리에 널리 쓰일 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수가 숙명여대 화공생명공학부 최경민 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 수준에서 촉매를 제어하고 분자 단위에서 반응물의 움직임 제어가 가능해 차세대 배터리로 주목받는 리튬-공기 배터리용 에너지 저장 전극 소재(촉매)를 개발했다.

연구팀은 이번 소재개발을 위해 기존 나노입자 기반 소재의 한계를 극복하는 원자 수준의 촉매를 제어하는 기술과 금속 유기 구조체(MOFs, Metal-Organic Frameworks)를 형성해 촉매 전구체와 보호체로 사용하는 새로운 개념을 적용했다. 금속 유기 구조체는 1g만으로도 축구장 크기의 넓은 표면적을 갖기 때문에 다양한 분야에 적용 가능한 신소재다.

이와 함께 물 분자의 거동 메커니즘 규명을 통해 물 분자를 하나씩 제어하는 기술도 함께 활용했다. 이 결과, 합성된 원자 수준의 전기화학 촉매는 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하 기공(구멍) 내에서 안정화가 이뤄져서 뛰어난 성능으로 에너지를 저장한다는 사실을 밝혀냈다.

KAIST 신소재공학과 최원호 박사과정이 제1 저자로 참여한 이 연구결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 5월 6일 字에 게재됐다. (논문명 : Autogenous Production and Stabilization of Highly Loaded Sub-Nanometric Particles within Multishell Hollow Metal-Organic Frameworks and Their Utilization for High Performance in Li-O2 Batteries)

리튬-이온 배터리는 낮은 에너지 밀도의 한계로 인해 전기자동차와 같이 높은 에너지 밀도를 요구하는 장치들의 발전 속도를 따라잡지 못하고 있다. 이를 대체하기 위해 다양한 종류의 시스템들이 연구되고 있는데 이 가운데 높은 에너지 밀도의 구현이 가능한 리튬-공기 배터리가 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 다만 리튬-공기 배터리는 사이클 수명이 매우 짧아서 이를 개선하기 위해 공기 전극에 촉매를 도입하고 촉매 특성을 개선하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 공동연구팀은 원자 수준의 촉매 도입 후 사이클 수가 3배 정도 증가하는 결과를 얻었다.

또 촉매의 경우 크기가 1nm(나노미터) 이하로 작아지면 서로 뭉치는 현상이 발생해서 성능이 급격하게 떨어진다. 공동연구팀은 이런 문제 해결을 위해 원자 수준 촉매 제어기술을 사용했는데 물 분자가 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하의 공간에서 코발트 이온과 반응해 코발트 수산화물을 형성했고, 그 공간 내부에서도 안정화를 이뤘다. 안정화가 이뤄진 코발트 수산화물은 뭉침 현상이 방지되고, 원자 수준의 크기가 유지되기 때문에 활성도가 향상되면서 리튬-공기 배터리의 사이클 수명 또한 크게 개선되는 결과를 얻었다.

강정구 교수는 "금속-유기 구조체 기공 내에서 원자 수준의 촉매 소재를 동시에 생성하고 안정화하는 기술은 수십만 개의 금속-유기 구조체 종류와 구현되는 촉매 종류에 따라 다양화가 가능하다ˮ면서 "이는 곧 원자 수준의 촉매 개발뿐만 아니라 다양한 소재개발 연구 분야로 확장할 수 있다는 의미ˮ라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업 및 수소에너지혁신기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

공기중 산소로 충전되는 차세대 배터리용 에너지 저장 소재 개발

우리 연구진이 공기 중에 널리 퍼져있는 산소로 충전되는 차세대 배터리인 리튬-공기 배터리의 에너지 저장 소재를 개발했다. 기존 리튬-이온 배터리에 비해 약 10배 큰 에너지 밀도를 얻을 수 있어 친환경 전기자동차용 배터리에 널리 쓰일 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수가 숙명여대 화공생명공학부 최경민 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 수준에서 촉매를 제어하고 분자 단위에서 반응물의 움직임 제어가 가능해 차세대 배터리로 주목받는 리튬-공기 배터리용 에너지 저장 전극 소재(촉매)를 개발했다.

연구팀은 이번 소재개발을 위해 기존 나노입자 기반 소재의 한계를 극복하는 원자 수준의 촉매를 제어하는 기술과 금속 유기 구조체(MOFs, Metal-Organic Frameworks)를 형성해 촉매 전구체와 보호체로 사용하는 새로운 개념을 적용했다. 금속 유기 구조체는 1g만으로도 축구장 크기의 넓은 표면적을 갖기 때문에 다양한 분야에 적용 가능한 신소재다.

이와 함께 물 분자의 거동 메커니즘 규명을 통해 물 분자를 하나씩 제어하는 기술도 함께 활용했다. 이 결과, 합성된 원자 수준의 전기화학 촉매는 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하 기공(구멍) 내에서 안정화가 이뤄져서 뛰어난 성능으로 에너지를 저장한다는 사실을 밝혀냈다.

KAIST 신소재공학과 최원호 박사과정이 제1 저자로 참여한 이 연구결과는 재료 분야 저명 국제 학술지 `어드밴스드 사이언스 (Advanced Science)' 5월 6일 字에 게재됐다. (논문명 : Autogenous Production and Stabilization of Highly Loaded Sub-Nanometric Particles within Multishell Hollow Metal-Organic Frameworks and Their Utilization for High Performance in Li-O2 Batteries)

리튬-이온 배터리는 낮은 에너지 밀도의 한계로 인해 전기자동차와 같이 높은 에너지 밀도를 요구하는 장치들의 발전 속도를 따라잡지 못하고 있다. 이를 대체하기 위해 다양한 종류의 시스템들이 연구되고 있는데 이 가운데 높은 에너지 밀도의 구현이 가능한 리튬-공기 배터리가 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 다만 리튬-공기 배터리는 사이클 수명이 매우 짧아서 이를 개선하기 위해 공기 전극에 촉매를 도입하고 촉매 특성을 개선하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 공동연구팀은 원자 수준의 촉매 도입 후 사이클 수가 3배 정도 증가하는 결과를 얻었다.

또 촉매의 경우 크기가 1nm(나노미터) 이하로 작아지면 서로 뭉치는 현상이 발생해서 성능이 급격하게 떨어진다. 공동연구팀은 이런 문제 해결을 위해 원자 수준 촉매 제어기술을 사용했는데 물 분자가 금속 유기 구조체의 1nm(나노미터) 이하의 공간에서 코발트 이온과 반응해 코발트 수산화물을 형성했고, 그 공간 내부에서도 안정화를 이뤘다. 안정화가 이뤄진 코발트 수산화물은 뭉침 현상이 방지되고, 원자 수준의 크기가 유지되기 때문에 활성도가 향상되면서 리튬-공기 배터리의 사이클 수명 또한 크게 개선되는 결과를 얻었다.

강정구 교수는 "금속-유기 구조체 기공 내에서 원자 수준의 촉매 소재를 동시에 생성하고 안정화하는 기술은 수십만 개의 금속-유기 구조체 종류와 구현되는 촉매 종류에 따라 다양화가 가능하다ˮ면서 "이는 곧 원자 수준의 촉매 개발뿐만 아니라 다양한 소재개발 연구 분야로 확장할 수 있다는 의미ˮ라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업 및 수소에너지혁신기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.01

조회수 18157

-

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2020.05.19

조회수 16522

-

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14

조회수 23124

-

알츠하이머 치료제 개발을 위한 새로운 가능성 제시

우리 연구진이 알츠하이머 발병 원인을 동시다발적으로 억제 가능한 치료제 개발 원리를 증명하고 또 동물실험에서 효능을 입증하는 등 알츠하이머병에 관한 새로운 치료제 개발에 대한 가능성을 제시함으로써 많은 주목을 받고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 알츠하이머 발병의 원인으로 알려진 ‘활성 산소종’과 ‘아밀로이드 베타’, ‘금속 이온’ 등을 손쉽고도 동시다발적으로 억제할 수 있는 치료제 개발 원리를 새롭게 증명하고 알츠하이머 질환에 걸린 동물 모델(실험용 쥐) 치료를 통해 이를 입증하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 KAIST 백무현 교수와 서울아산병원 이주영 교수도 함께 참여했으며 저명 국제 학술지인 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society) 4월 1일 字에 게재됐다. 이 논문은 특히 4월 26일 字 ‘편집장 선정 우수 논문(Editors’Choice Paper)’으로 꼽혀 많은 주목을 받고 있다. (논문명 : Minimalistic Principles for Designing Small Molecules with Multiple Reactivities against Pathological Factors in Dementia)

알츠하이머병은 치매를 일으키는 대표적인 뇌 질환이다. 이 질환의 원인으로 다양한 요소들이 제시됐지만, 원인 인자들 사이의 원리들은 아직도 명확하게 밝혀지지 않고 있다.

알츠하이머병을 일으키는 대표적인 원인 인자로는, 활성 산소종과 아밀로이드 베타, 금속 이온이 알려져 있다. 이 요인들은 개별적으로 질병을 유발할 뿐만 아니라, 상호 작용을 통해 뇌 질환을 더욱 악화시킬 수 있다. 예를 들어, 금속 이온들은 아밀로이드 베타와 결합해 아밀로이드 베타의 응집 속도를 촉진시킬 뿐만 아니라, 활성 산소종들을 과다하게 생성하여 신경독성을 유발할 수 있다. 따라서 이처럼 복잡하게 얽힌 여러 원인 인자들을 동시에 겨냥할 수 있는 새로운 알츠하이머병 치료제 개발이 필요하다.

임 교수 연구팀은 단순한 저분자 화합물의 산화 환원 반응을 이용해 알츠하이머병의 원인 인자들을 손쉽게 조절할 수 있음을 증명했다. 임 교수팀은 산화되는 정도가 다른 화합물들의 합리적 설계를 통해 쉽게 산화되는 화합물들은 알츠하이머 질병의 여러 원인 인자들을 한꺼번에 조절할 수 있다는 사실을 확인했다.

연구 결과, 임 교수 연구팀은 저분자 화합물의 산화 환원 반응으로 활성 산소종에 대한 항산화 작용의 가능성을 확인했을 뿐만 아니라 아밀로이드 베타 또는 금속-아밀로이드 베타의 응집 및 섬유 형성 정도 또한 확연히 감소되는 것을 실험적으로 증명했다.

이 밖에 알츠하이머병에 걸린 동물 모델(실험용 쥐)에 체외 반응성이 좋고 바이오 응용에 적합한 성질을 가지고 있는 대표 저분자 화합물을 주입한 한 결과, 뇌 속에 축적된 아밀로이드 베타의 양이 크게 줄어드는 현상과 함께 알츠하이머 동물 모델의 손상된 인지 능력과 기억력이 향상되는 결과를 확인했다.

이번 연구가 크게 주목받는 이유는 알츠하이머병을 치료하기 위한 화합물을 개발하는 데 있어 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 구조변화를 통해 산화 환원 정도를 조절하여 여러 원인 인자들을 동시에 조절할 수 있고 이러한 간단한 원리를 통해 누구나 손쉽게 치료제를 디자인할 수 있기 때문이다.

임미희 교수는“이번 연구는 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 산화 정도의 차이를 이용해 여러 원인 인자들과의 반응성 유무를 확연히 구분할 수 있다는 점을 증명한 데 의미가 있다”며, “이 방법을 신약 개발의 디자인 방법으로 사용한다면, 비용과 시간을 훨씬 단축시켜 최대의 효과를 가질 수 있다”고 덧붙였다. 임 교수는 이와 함께 “제시된 치료제의 디자인 방법은 다양한 퇴행성 뇌 질환 치료제들의 개발 성공 가능성을 높일 것으로 기대된다”라고 강조했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원과 서울아산병원 등의 지원을 받아 수행됐다.

알츠하이머 치료제 개발을 위한 새로운 가능성 제시

우리 연구진이 알츠하이머 발병 원인을 동시다발적으로 억제 가능한 치료제 개발 원리를 증명하고 또 동물실험에서 효능을 입증하는 등 알츠하이머병에 관한 새로운 치료제 개발에 대한 가능성을 제시함으로써 많은 주목을 받고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 알츠하이머 발병의 원인으로 알려진 ‘활성 산소종’과 ‘아밀로이드 베타’, ‘금속 이온’ 등을 손쉽고도 동시다발적으로 억제할 수 있는 치료제 개발 원리를 새롭게 증명하고 알츠하이머 질환에 걸린 동물 모델(실험용 쥐) 치료를 통해 이를 입증하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 KAIST 백무현 교수와 서울아산병원 이주영 교수도 함께 참여했으며 저명 국제 학술지인 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society) 4월 1일 字에 게재됐다. 이 논문은 특히 4월 26일 字 ‘편집장 선정 우수 논문(Editors’Choice Paper)’으로 꼽혀 많은 주목을 받고 있다. (논문명 : Minimalistic Principles for Designing Small Molecules with Multiple Reactivities against Pathological Factors in Dementia)

알츠하이머병은 치매를 일으키는 대표적인 뇌 질환이다. 이 질환의 원인으로 다양한 요소들이 제시됐지만, 원인 인자들 사이의 원리들은 아직도 명확하게 밝혀지지 않고 있다.

알츠하이머병을 일으키는 대표적인 원인 인자로는, 활성 산소종과 아밀로이드 베타, 금속 이온이 알려져 있다. 이 요인들은 개별적으로 질병을 유발할 뿐만 아니라, 상호 작용을 통해 뇌 질환을 더욱 악화시킬 수 있다. 예를 들어, 금속 이온들은 아밀로이드 베타와 결합해 아밀로이드 베타의 응집 속도를 촉진시킬 뿐만 아니라, 활성 산소종들을 과다하게 생성하여 신경독성을 유발할 수 있다. 따라서 이처럼 복잡하게 얽힌 여러 원인 인자들을 동시에 겨냥할 수 있는 새로운 알츠하이머병 치료제 개발이 필요하다.

임 교수 연구팀은 단순한 저분자 화합물의 산화 환원 반응을 이용해 알츠하이머병의 원인 인자들을 손쉽게 조절할 수 있음을 증명했다. 임 교수팀은 산화되는 정도가 다른 화합물들의 합리적 설계를 통해 쉽게 산화되는 화합물들은 알츠하이머 질병의 여러 원인 인자들을 한꺼번에 조절할 수 있다는 사실을 확인했다.

연구 결과, 임 교수 연구팀은 저분자 화합물의 산화 환원 반응으로 활성 산소종에 대한 항산화 작용의 가능성을 확인했을 뿐만 아니라 아밀로이드 베타 또는 금속-아밀로이드 베타의 응집 및 섬유 형성 정도 또한 확연히 감소되는 것을 실험적으로 증명했다.

이 밖에 알츠하이머병에 걸린 동물 모델(실험용 쥐)에 체외 반응성이 좋고 바이오 응용에 적합한 성질을 가지고 있는 대표 저분자 화합물을 주입한 한 결과, 뇌 속에 축적된 아밀로이드 베타의 양이 크게 줄어드는 현상과 함께 알츠하이머 동물 모델의 손상된 인지 능력과 기억력이 향상되는 결과를 확인했다.

이번 연구가 크게 주목받는 이유는 알츠하이머병을 치료하기 위한 화합물을 개발하는 데 있어 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 구조변화를 통해 산화 환원 정도를 조절하여 여러 원인 인자들을 동시에 조절할 수 있고 이러한 간단한 원리를 통해 누구나 손쉽게 치료제를 디자인할 수 있기 때문이다.

임미희 교수는“이번 연구는 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 산화 정도의 차이를 이용해 여러 원인 인자들과의 반응성 유무를 확연히 구분할 수 있다는 점을 증명한 데 의미가 있다”며, “이 방법을 신약 개발의 디자인 방법으로 사용한다면, 비용과 시간을 훨씬 단축시켜 최대의 효과를 가질 수 있다”고 덧붙였다. 임 교수는 이와 함께 “제시된 치료제의 디자인 방법은 다양한 퇴행성 뇌 질환 치료제들의 개발 성공 가능성을 높일 것으로 기대된다”라고 강조했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원과 서울아산병원 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.11

조회수 19424

스스로 납작해지는 똑똑한 2차원 그래핀 섬유 개발

그래핀(Graphene)은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)이다. 이론적으로 강철보다 100배 강하고 열·전기 전도성이 뛰어나기 때문에 꿈의 신소재로 불린다. 최근에는 그래핀 마스크, 그래핀 운동화, 그래핀 골프공 등 다양한 응용제품들이 출시되고 있지만, 아직까지는 소량의 그래핀이 첨가된 것들이 대부분이다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 그래핀의 기존 응용범위와 한계를 뛰어넘는 새로운 형태의 그래핀 섬유를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다. 김상욱 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 연필심 등에 쓰이는 값싼 흑연으로부터 손쉬운 용액공정을 통해 얻을 수 있고 기존 탄소섬유보다 값이 싸며 유연성 등 차별화된 물성을 지니고 있어 경제성까지 갖췄다는 게 가장 큰 특징이다.

김상욱 연구팀의 이번 성과가 높게 평가받는 이유는 100% 그래핀으로 이뤄진 섬유가 만들어지는 과정에서 스스로 납작해져서 벨트와 같은 단면을 갖는 현상을 세계 최초로 발견했다는 점이다. 통상적으로 일반섬유는 그 단면이 원형으로 이루어져 있는 반면 원자단위의 평평한 2차원 소재인 그래핀으로 이루어진 섬유는 단면이 납작한 형태가 안정적인 구조라는 점을 김 교수 연구팀이 규명한 것이다.

연구팀이 개발한 납작한 벨트형 그래핀 섬유는 내부에 적층된 그래핀의 배열이 우수해 섬유의 기계적 강도와 전기전도성이 대폭 향상됐다. 연구팀은 원형 단면을 갖는 일반섬유와 대비해 각각 기계적 강도는 약 3.2배(320%), 전기전도성은 약 1.5배(152%) 향상된 결과를 얻었다. 또 납작한 면 방향으로 매우 쉽게 구부러지는 유연한 섬유를 만들 수 있어 플렉시블 소자(유연 소자)나 웨어러블 소자 등에 유용하게 쓰일 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구책임자인 김상욱 교수는 "그래핀과 같은 2차원 소재로 섬유를 만들면 납작한 벨트 형태가 이상적인 배열구조다ˮ라고 말하면서 "납작한 그래핀 섬유는 납작한 면 방향으로 유연한 성질을 가지고 있어 기존의 잘 부러지는 탄소섬유의 문제를 해결할 수 있고 최근의 이슈인 마스크의 필터 소재로도 유용하게 사용할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

우리 대학 신소재공학과 정홍주 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 종합화학 분야 저명 국제학술지인 `ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science, IF: 12.685)' 6월 11일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-Planarization of High-Performance Graphene Liquid Crystalline Fibers by Hydration) 또 연구성과의 중요성을 인정받아 7월 22일 字로 발간된 동 학술지 7월호 표지논문(Front cover)으로 선정되는 한편 에디터에 의해 하이라이트 됐다. (First Reaction: High-Performance Graphene Fibers Enabled by Hydration)

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업인 창의연구지원사업(다차원 나노조립제어 창의연구단)과 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.08.13 조회수 33236

스스로 납작해지는 똑똑한 2차원 그래핀 섬유 개발

그래핀(Graphene)은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)이다. 이론적으로 강철보다 100배 강하고 열·전기 전도성이 뛰어나기 때문에 꿈의 신소재로 불린다. 최근에는 그래핀 마스크, 그래핀 운동화, 그래핀 골프공 등 다양한 응용제품들이 출시되고 있지만, 아직까지는 소량의 그래핀이 첨가된 것들이 대부분이다.

우리 대학 신소재공학과 김상욱 교수 연구팀이 그래핀의 기존 응용범위와 한계를 뛰어넘는 새로운 형태의 그래핀 섬유를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다. 김상욱 교수 연구팀이 개발한 이 기술은 연필심 등에 쓰이는 값싼 흑연으로부터 손쉬운 용액공정을 통해 얻을 수 있고 기존 탄소섬유보다 값이 싸며 유연성 등 차별화된 물성을 지니고 있어 경제성까지 갖췄다는 게 가장 큰 특징이다.

김상욱 연구팀의 이번 성과가 높게 평가받는 이유는 100% 그래핀으로 이뤄진 섬유가 만들어지는 과정에서 스스로 납작해져서 벨트와 같은 단면을 갖는 현상을 세계 최초로 발견했다는 점이다. 통상적으로 일반섬유는 그 단면이 원형으로 이루어져 있는 반면 원자단위의 평평한 2차원 소재인 그래핀으로 이루어진 섬유는 단면이 납작한 형태가 안정적인 구조라는 점을 김 교수 연구팀이 규명한 것이다.

연구팀이 개발한 납작한 벨트형 그래핀 섬유는 내부에 적층된 그래핀의 배열이 우수해 섬유의 기계적 강도와 전기전도성이 대폭 향상됐다. 연구팀은 원형 단면을 갖는 일반섬유와 대비해 각각 기계적 강도는 약 3.2배(320%), 전기전도성은 약 1.5배(152%) 향상된 결과를 얻었다. 또 납작한 면 방향으로 매우 쉽게 구부러지는 유연한 섬유를 만들 수 있어 플렉시블 소자(유연 소자)나 웨어러블 소자 등에 유용하게 쓰일 수 있다고 연구팀 관계자는 설명했다.

연구책임자인 김상욱 교수는 "그래핀과 같은 2차원 소재로 섬유를 만들면 납작한 벨트 형태가 이상적인 배열구조다ˮ라고 말하면서 "납작한 그래핀 섬유는 납작한 면 방향으로 유연한 성질을 가지고 있어 기존의 잘 부러지는 탄소섬유의 문제를 해결할 수 있고 최근의 이슈인 마스크의 필터 소재로도 유용하게 사용할 수 있다ˮ고 덧붙였다.

우리 대학 신소재공학과 정홍주 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 종합화학 분야 저명 국제학술지인 `ACS 센트럴 사이언스(ACS Central Science, IF: 12.685)' 6월 11일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Self-Planarization of High-Performance Graphene Liquid Crystalline Fibers by Hydration) 또 연구성과의 중요성을 인정받아 7월 22일 字로 발간된 동 학술지 7월호 표지논문(Front cover)으로 선정되는 한편 에디터에 의해 하이라이트 됐다. (First Reaction: High-Performance Graphene Fibers Enabled by Hydration)

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업인 창의연구지원사업(다차원 나노조립제어 창의연구단)과 나노·소재원천기술개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.08.13 조회수 33236 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

2020.07.22 조회수 26540

청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하다

우리 연구진이 여름철 자주 찾는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 사실을 과학적으로 뒷받침하는 논문을 발표했다.

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 청량음료가 치아에 미치는 기계적 특성, 즉 거칠기(roughness)와 탄성 계수(elastic modulus) 변화를 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscopy)으로 관측하고 이를 영상화하는 데 성공했다고 21일 밝혔다.

☞ 원자간력 현미경(AFM): 대표적인 주사형 프로브 현미경(SPM, Scanning Probe Microscope, SPM)의 하나로, 캔틸레버(cantilever) 끝에 설치돼있는 뾰족한 프로브와 시료 표면 간에 작용하는 원자간력을 이용해 시료 표면의 삼차원 상을 얻는 장치

☞ 거칠기: 재질 표면에 나 있는 규칙 또는 불규칙한 요철의 정도

☞ 탄성 계수: 인장력 또는 압축력에 대한 재료의 저항 정도

원자간력 현미경은 나노미터(nm, 100만분의 1 밀리미터) 수준의 탐침으로 재료의 표면을 스캔해 표면형태나 상태를 관측하는 장비로 주로 활용된다. 이 현미경은 또 탐침을 이용해 물질 표면에 힘을 가해 변형되는 정도 등 여러 기계적인 특성(거칠기, 탄성 계수 등)에 대한 측정이 가능하다.

최근 인구의 고령화에 따라 사람들의 건강에 관한 관심이 다방면으로 급증하고 있다. 그중 치아는 치료 비용도 비싸고, 손상됐을 때 복구하기가 쉽지 않다. 또 제대로 치료가 되지 않으면 다른 질환의 발병률도 높여 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 이 때문에 치아에 관한 관심이 날로 증가하는 추세며 치아 건강을 위한 다양한 의료 기술의 개발과 건강한 치아를 유지하기 위한 예방법들도 많이 소개되고 있다.

치아는 다양한 구조로 이뤄져 있는데, 이중 가장 바깥쪽에 있는 곳을 치아 법랑질(에나멜, enamel)이라고 한다. 법랑질은 치아의 구성분 중에서 가장 단단해 음식을 씹을 때 치아의 손상을 방지하고, 외부 환경으로부터 치아를 보호하는 역할을 한다. 하지만 치아 법랑질이 손상되면 보호막 역할을 할 수 없어 일반적인 음식을 먹을 때에도 극심한 통증을 유발하게 된다. 따라서 치아 법랑질의 손상을 예방할 방법뿐만 아니라 손상 원인 및 손상 과정을 규명하는 연구가 필요하다.

홍승범 교수 연구팀은 치아 법랑질이 청량음료에 노출됐을 때, 노출된 시간에 따라서 치아 법랑질 표면이 받는 영향을 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 분석했다. 청량음료는 현대 사회에서 빼놓을 수 없는 기호 식품이며, 연령대와 성별을 가리지 않고 많이 소비되고 있다. 홍 교수팀은 이번 연구에서 주변에서 손쉽게 구할 수 있는 콜라·사이다·오렌지주스 등 3종의 청량음료를 사용했다. 3종의 청량음료에 치아를 각각 담갔다가 꺼내서 부식된 정도를 나타내는 표면의 거칠기와 재료(물질)에 힘을 가했을 때 변형된 정도를 나타내는 탄성 계수의 변화를 시간대별로 측정했다.

연구팀은 우선 청량음료에 노출된 치아 법랑질을 노출된 시간별로 초기 상태부터 10분까지 거칠기의 변화와 5분까지의 탄성 계수 변화를 측정했다. 치아 법랑질의 표면 거칠기는 청량음료에 노출된 시간이 10분이 됐을 때, 초깃값보다 약 5배 정도 거칠어졌고 탄성 계수는 노출된 지 5분 동안 약 5배 정도나 떨어지는 결과를 얻었다.

연구팀은 특히 원자간력 현미경으로 영상화한 사진을 통해 치아 법랑질의 부식 과정을 분석했는데 흠집이 있는 치아의 경우 부식속도가 훨씬 빠르게 진행된다는 사실도 확인했다. 치아 법랑질의 부식 정도와 청량음료에 노출된 시간이 상호 밀접한 관계가 있음을 밝힌 이번 연구 결과는 청량음료가 치아 건강에 해롭다는 기존 학설을 원자간력 현미경을 이용한 실험과 영상관찰을 통해 증명하고 제시했다는 점에서 주목을 받고 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 청량음료에 의해 치아 법랑질이 부식됨에 따라 표면 성질이 변하는 과정을 영상화했다ˮ라며 "실제 치아의 부식 과정은 구강 환경이나 보호막 역할을 하는 침에 의해 연구 결과만큼 심각하지 않을 수 있지만, 장시간 청량음료에 노출된 치아는 부식에 의해 표면이 거칠어지고 또 탄성 계수 등 기계적 특성 또한 저하될 수 있다ˮ고 말했다.

신소재공학과 판판 리(Panpan Li) 연구원과 오충익 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials'誌 지난달 29일 字에 게재됐다. (논문명: Nanoscale effects of beverages on enamel surface of human teeth: An atomic force microscopy study)

한편 이번 연구는 한국연구재단 해외우수신진연구자유치사업, 과학기술정보통신부 G-CORE 연구사업, 한국과학기술원 KUSTAR-KAIST 교육연구원 국제공동연구의 지원으로 이뤄졌다. 또 KAIST 클리닉의 조수빈 치과의사와 캐나다 치과병원 Smile Well Dental 소속 신상민 박사, 서울대학교 치의학 대학원 김각균 교수로부터 각각 자문을 받았다.

2020.07.22 조회수 26540 임성갑 교수 연구팀, 초고굴절 투명 플라스틱 필름 개발에 성공

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 서울대 차국헌 교수(화학생물공학부) 및 경희대 임지우 교수(화학과) 연구팀과 공동 연구를 통해 단 한차례의 증착 반응을 이용해 1.9 이상의 고굴절률을 갖는 투명 플라스틱 필름을 제조하는 기술을 개발했다.

생명화학공학과 김도흥 박사와 장원태 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'誌 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: One-Step Vapor-Phase Synthesis of Transparent High-Refractive Index Sulfur-Containing Polymers

굴절률이란 진공상태에서의 빛의 속도와 어떤 물질에서의 빛의 속도의 비율로, 빛이 그 물질을 통과할 때 꺾이는 정도를 나타내는 척도다. 최근 모바일 기기 및 이미지 처리(imaging) 등에 사용되는 다양한 광학 부품의 소형화 추세와 함께 더욱 얇은 두께에서 많은 빛의 굴절을 유도하는 고굴절률 투명 소재의 수요가 급격히 늘어나고 있다.

고분자(플라스틱) 소재들은 특성이 우수하고, 다양한 형태로 쉽게 가공할 수 있다는 장점으로 인해 플라스틱 안경 렌즈 등과 같이 다양한 분야에 널리 활용되고 있다. 하지만 현재까지 개발된 고분자 소재 가운데 굴절률이 1.75를 넘는 재료는 극히 드물고, 비싼 원료와 복잡한 합성 과정이 필요하며, 무엇보다도 소재 관련 원천기술의 대부분은 일본이 보유하고 있다는 데 문제가 있다. 따라서 기존 재료와 비교할 때 가볍고 저렴하며 자유자재로 가공할 수 있는 광학 소자 부품 제작을 위해서는 고성능의 고굴절 고분자 재료 확보가 매우 중요하다.

공동 연구팀은 단 한 차례의 화학 반응만으로 1.9 이상의 굴절률을 가지면서도 투명도가 우수한 새로운 형태의 고분자 박막 제조 기술을 개발하는 데 성공했다. 공동 연구팀은 원소 상태의 황이 쉽게 승화한다는 점을 이용, 기화된 황을 다양한 물질과 중합하는 방법을 적용해 고굴절 고분자를 제조했다. 이 방법으로 지나치게 긴 황-황 사슬의 형성을 억제하는 한편 높은 황 함량에서도 우수한 열 안정성과 동시에 가시광선 전 영역에서 투명한 비결정성 고분자를 만드는 개가를 올렸다. 연구팀은 기상 반응의 특성 때문에, 실리콘 웨이퍼나 유리 기판뿐만 아니라, 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있다는 점과 함께 1.9 이상의 굴절률을 갖는 고분자를 세계 최초로 구현하는 데 성공했다.

이 기술은 고 굴절 플라스틱 소재 원천기술의 국산화와 더불어, 디스플레이의 밝기 향상을 위한 표면 코팅 재료, 디지털카메라 센서용 마이크로 렌즈 어레이 등 얇은 두께와 높은 굴절률, 우수한 가공성 등이 요구되는 최신 IT 기기 분야에 널리 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

이번 연구에 교신저자로 참여한 경희대학교 임지우 교수는 "기체 상태의 황을 고분자 제조에 이용한다는 발상의 전환이 초 고굴절, 고 투명성 고분자 박막 제조기술의 원천이 됐다ˮ면서 "향후 고굴절 소재뿐만 아니라 평면 렌즈, 메타 렌즈 등으로 대표되는 차세대 초경량 광학 소재를 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업(나노 기반 소프트 일렉트로닉스 연구단) 및 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 그리고 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.14 조회수 27896

임성갑 교수 연구팀, 초고굴절 투명 플라스틱 필름 개발에 성공

우리 대학 생명화학공학과 임성갑 교수 연구팀이 서울대 차국헌 교수(화학생물공학부) 및 경희대 임지우 교수(화학과) 연구팀과 공동 연구를 통해 단 한차례의 증착 반응을 이용해 1.9 이상의 고굴절률을 갖는 투명 플라스틱 필름을 제조하는 기술을 개발했다.

생명화학공학과 김도흥 박사와 장원태 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제적인 학술지 '사이언스 어드밴시스(Science Advances)'誌 7월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: One-Step Vapor-Phase Synthesis of Transparent High-Refractive Index Sulfur-Containing Polymers

굴절률이란 진공상태에서의 빛의 속도와 어떤 물질에서의 빛의 속도의 비율로, 빛이 그 물질을 통과할 때 꺾이는 정도를 나타내는 척도다. 최근 모바일 기기 및 이미지 처리(imaging) 등에 사용되는 다양한 광학 부품의 소형화 추세와 함께 더욱 얇은 두께에서 많은 빛의 굴절을 유도하는 고굴절률 투명 소재의 수요가 급격히 늘어나고 있다.

고분자(플라스틱) 소재들은 특성이 우수하고, 다양한 형태로 쉽게 가공할 수 있다는 장점으로 인해 플라스틱 안경 렌즈 등과 같이 다양한 분야에 널리 활용되고 있다. 하지만 현재까지 개발된 고분자 소재 가운데 굴절률이 1.75를 넘는 재료는 극히 드물고, 비싼 원료와 복잡한 합성 과정이 필요하며, 무엇보다도 소재 관련 원천기술의 대부분은 일본이 보유하고 있다는 데 문제가 있다. 따라서 기존 재료와 비교할 때 가볍고 저렴하며 자유자재로 가공할 수 있는 광학 소자 부품 제작을 위해서는 고성능의 고굴절 고분자 재료 확보가 매우 중요하다.

공동 연구팀은 단 한 차례의 화학 반응만으로 1.9 이상의 굴절률을 가지면서도 투명도가 우수한 새로운 형태의 고분자 박막 제조 기술을 개발하는 데 성공했다. 공동 연구팀은 원소 상태의 황이 쉽게 승화한다는 점을 이용, 기화된 황을 다양한 물질과 중합하는 방법을 적용해 고굴절 고분자를 제조했다. 이 방법으로 지나치게 긴 황-황 사슬의 형성을 억제하는 한편 높은 황 함량에서도 우수한 열 안정성과 동시에 가시광선 전 영역에서 투명한 비결정성 고분자를 만드는 개가를 올렸다. 연구팀은 기상 반응의 특성 때문에, 실리콘 웨이퍼나 유리 기판뿐만 아니라, 미세 요철 구조가 있는 다양한 표면에도 표면 형상 그대로 고굴절 박막을 코팅할 수 있다는 점과 함께 1.9 이상의 굴절률을 갖는 고분자를 세계 최초로 구현하는 데 성공했다.

이 기술은 고 굴절 플라스틱 소재 원천기술의 국산화와 더불어, 디스플레이의 밝기 향상을 위한 표면 코팅 재료, 디지털카메라 센서용 마이크로 렌즈 어레이 등 얇은 두께와 높은 굴절률, 우수한 가공성 등이 요구되는 최신 IT 기기 분야에 널리 적용될 수 있을 것으로 기대가 크다.

이번 연구에 교신저자로 참여한 경희대학교 임지우 교수는 "기체 상태의 황을 고분자 제조에 이용한다는 발상의 전환이 초 고굴절, 고 투명성 고분자 박막 제조기술의 원천이 됐다ˮ면서 "향후 고굴절 소재뿐만 아니라 평면 렌즈, 메타 렌즈 등으로 대표되는 차세대 초경량 광학 소재를 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업(나노 기반 소프트 일렉트로닉스 연구단) 및 선도연구센터 지원사업(웨어러블 플랫폼 소재 기술센터), 그리고 기초연구사업(중견연구)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.14 조회수 27896 사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13 조회수 24089

사물인터넷(IoT)을 위한 무전원 인터넷 연결 기술 개발

우리 대학 연구진이 초저전력, 저비용으로 우리 생활의 모든 사물을 연결하는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 서비스를 광범위하게 제공하는 핵심 기술을 개발해 초연결 사회 구현을 한층 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 사물인터넷이란 각종 사물이 센서와 통신기기를 통해 서로 연결돼 양방향으로 소통함으로써 개별 객체로는 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 기술이다.

전기및전자공학부 김성민, 이융 교수와 정진환 박사과정, 한국뉴욕주립대 류지훈 교수(컴퓨터과학과)가 참여한 공동 연구팀은 후방산란(Backscattering) 기술을 이용한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 개발에 성공했다고 13일 밝혔다.

후방산란 기술이란 기기의 무선 신호를 직접 만들어내지 않고, 공중에 존재하는 방사된 신호를 반사해 정보를 전달하는 방식의 기술이다. 무선 신호를 생성하는데 전력을 소모하지 않아 초저전력으로 통신을 가능케 하는 기술이다.

김성민 교수 연구팀은 이러한 초저전력 후방산란 기술을 이용해 사물인터넷 기기들이 방사하는 무선 사물인터넷 신호가 와이파이(WiFi) 신호로 공중에서 변조되도록 설계했다. 후방산란 기술 기반의 무전원 게이트웨이를 이용하면 사물인터넷 기기를 와이파이 네트워크에 쉽게 연결할 수 있기 때문에 인터넷 연결성의 범위가 크게 확장될 것으로 기대된다.

전기및전자공학부 정진환 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 지난 6월 캐나다 토론토에서 열린 모바일 컴퓨팅 분야의 최고 권위 학술대회 `ACM 모비시스(ACM MobiSys) 2020'에서 발표됐다. (논문명 : Gateway over the air: Towards Pervasive Internet Connectivity for Commodity IoT).

5G 네트워크의 핵심 구성요소 중 하나인 사물인터넷은 각종 사물인터넷 기기들이 인터넷에 연결돼야만 다양한 서비스를 제공할 수 있는 구조로 돼 있다. 사물인터넷 기기들을 인터넷에 연결하기 위해서는 사물인터넷 게이트웨이라는 다수의 무선 송수신 장치를 장착하고 있는 기기가 꼭 필요하다.

사물인터넷 게이트웨이는 다수의 무선 송수신 장치에서 발생하는 전력소모량이 크기 때문에 유선 전원공급장치가 필요하다. 따라서 자유로운 설치가 제한될 수밖에 없어 광범위한 인터넷 연결성을 제공하는데 많은 제약이 따른다.

연구팀은 문제 해결을 위해 후방산란 기술을 활용해 사물인터넷 기기들이 주로 사용하는 지그비(ZigBee, 저전력 무선망 기술) 또는 BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스 기술) 통신 규격을 따르는 무선 신호를 최적의 패턴으로 반사해 와이파이 신호로 변조시키는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용해 사물인터넷 기기들을 사용자 주변에 흔히 볼 수 있는 와이파이 기기에 연결함으로써 인터넷 연결성을 제공하는 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 제작했다.

연구팀이 개발한 무전원 사물인터넷 게이트웨이 기술은 후방산란 기술을 활용해 에너지 수확(Energy harvesting)을 통해 무전원으로 동작할 수 있어 설치비용과 유지·보수 비용을 크게 줄일 수 있다. 또 후방산란의 특성상 공중에 방사된 무선 신호를 반사하면서 물리적으로 변조하므로 동일한 통신 규격을 사용하는 모든 사물인터넷 기기에 보편적으로 적용할 수 있다는 장점이 있다.

연구팀은 저전력 통신 규격인 지그비와 BLE 신호를 무전원 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 신호로 변조해 상용 노트북에서 수신됨을 확인했다. 이와 함께 다양한 제작사에서 판매하는 상용 스마트홈 기기(스마트 전구, 스마트 스피커 등)가 사물인터넷 게이트웨이를 통해 와이파이 기기에 상호 연결되는 현상을 실험을 통해 입증함으로써 통합형 사물인터넷 게이트웨이로서의 가능성도 확인했다.

제1 저자인 정진환 연구원은 "후방산란이라는 초저전력 통신 기술을 통해 상용 사물인터넷 기기들이 매우 적은 비용으로 와이파이를 통해 인터넷에 연결될 수 있다는 점을 확인했다ˮ면서 "값비싸고 전력소모량이 큰 기존의 사물인터넷 게이트웨이의 한계를 무전원 사물인터넷 게이트웨이로 극복할 수 있다는 점을 확인한 게 이번 연구의 성과ˮ라고 설명했다.

정 연구원은 이어 "향후 끊임없이 규모가 커질 사물인터넷에 대해 효율적으로 인터넷 연결성을 확대, 제공하는 방향으로 활용이 가능할 것으로 기대가 크다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.13 조회수 24089 단백질 접힘 과정에서의 구조 변화 관측에 성공

우리 대학 화학과 이효철 교수(기초과학연구원 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장 겸임) 연구팀이 풀려있는 단백질이 접히는 과정을 분자 수준에서 규명하는 데 성공, 단백질 구조기반의 신약 개발을 위한 토대를 마련했다. 획기적인 연구성과를 냈다고 평가받고 있는 이 교수 연구팀은 단백질 접힘 경로에서의 단백질 구조 변화를 실시간으로 관측하는 데 최초로 성공했다고 9일 밝혔다.

이 교수 연구팀에 따르면 풀린 단백질이 접히는 과정을 엑스선 펄스를 이용한 고속 연사 촬영기법을 통해 단백질의 구조 변화를 연속 스냅숏으로 추출했고 이를 통해 일련의 단백질 접힘 과정을 분자 수준에서 밝혀내는 쾌거를 달성했다.

KAIST 화학과 박사과정 졸업생 김태우 연구원이 제1 저자로, KAIST 화학과 이효철, 이영민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)' 7월 1일 字에 게재됐다. (논문명 : Protein folding from heterogeneous unfolded state revealed by time-resolved X-ray solution scattering).

잘 접혀있는 단백질이 풀리는 과정은 비교적 쉽게 연구할 수 있어 많은 연구가 이뤄져 왔지만 풀려있는 단백질이 접히는 과정은 연구가 힘들었는데 이효철 교수팀의 이번 연구는 그 과정을 밝혀냈다는데 큰 의미가 있다. 단백질이 접히는 과정을 연구하기 힘든 이유는 풀려있는 단백질이 특정 구조를 가지지 않고 매우 다양한 구조를 갖기 때문이다. 하지만 이 교수 연구팀은 이번 연구에서 엑스선 산란 신호 분석법을 개발, 적용해서 이런 난제를 해결하는 데 성공했다.

단백질의 3차원 구조를 결정하는 고유의 접힘 과정은 가장 중요한 생체 반응이다. 때에 따라 발생하는 잘못 접히는 과정은 단백질의 정상적인 기능을 방해하며, 알츠하이머, 광우병, 파킨슨병 등이 바로 단백질 접힘이 올바르지 않아 발병되는 질병이다.

연구팀은 생체 내 전자전달에 관여하는 사이토크롬 단백질을 풀림 상태에서 접힘 상태로의 전이 과정을 발생시켜, 해당 접힘 과정을 시간 분해 엑스선 산란법을 이용해 연속적으로 움직이는 단백질의 구조 변화를 관측했다. 여기서 주목할만한 점은 이 교수 연구팀은 그간 단백질 접힘에 대한 이론적 모델로만 제시됐던 깔때기꼴 접힘 가설을 사이토크롬 단백질의 접힘 과정을 통해 실험적으로 입증했다는 사실이다.

이와 함께 이 교수팀은 단백질의 구조 변화뿐만 아니라 접히는 과정의 속도가 기존에 알려진 보통의 지수함수 형태가 아니라 늘어진 지수함수 형태임을 밝혀냈다. 이로써 풀린 단백질에서 접힌 상태로 가는 경로가 매우 다양하다는 것을 실험적으로 알아낸 것이다.

제1 저자인 김태우 연구원은 "단백질 접힘은 3차원 단백질 구조가 만들어지는 가장 중요한 생명현상인데, 접힘 과정에 대한 이해는 단백질 구조기반 신약 개발의 기초가 될 것ˮ이라고 기대했다. 공동 교신저자로 참여한 KAIST 화학과 이영민 교수도 "단백질 접힘 이론 모형에 대한 실험적 검증은 이론 생물리학 관점에서 더욱 정확한 계산 방법 개발에 중요한 자산이 될 것ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 기초과학연구원, 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.09 조회수 26878

단백질 접힘 과정에서의 구조 변화 관측에 성공

우리 대학 화학과 이효철 교수(기초과학연구원 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장 겸임) 연구팀이 풀려있는 단백질이 접히는 과정을 분자 수준에서 규명하는 데 성공, 단백질 구조기반의 신약 개발을 위한 토대를 마련했다. 획기적인 연구성과를 냈다고 평가받고 있는 이 교수 연구팀은 단백질 접힘 경로에서의 단백질 구조 변화를 실시간으로 관측하는 데 최초로 성공했다고 9일 밝혔다.

이 교수 연구팀에 따르면 풀린 단백질이 접히는 과정을 엑스선 펄스를 이용한 고속 연사 촬영기법을 통해 단백질의 구조 변화를 연속 스냅숏으로 추출했고 이를 통해 일련의 단백질 접힘 과정을 분자 수준에서 밝혀내는 쾌거를 달성했다.

KAIST 화학과 박사과정 졸업생 김태우 연구원이 제1 저자로, KAIST 화학과 이효철, 이영민 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `미국 국립과학원회보(PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)' 7월 1일 字에 게재됐다. (논문명 : Protein folding from heterogeneous unfolded state revealed by time-resolved X-ray solution scattering).

잘 접혀있는 단백질이 풀리는 과정은 비교적 쉽게 연구할 수 있어 많은 연구가 이뤄져 왔지만 풀려있는 단백질이 접히는 과정은 연구가 힘들었는데 이효철 교수팀의 이번 연구는 그 과정을 밝혀냈다는데 큰 의미가 있다. 단백질이 접히는 과정을 연구하기 힘든 이유는 풀려있는 단백질이 특정 구조를 가지지 않고 매우 다양한 구조를 갖기 때문이다. 하지만 이 교수 연구팀은 이번 연구에서 엑스선 산란 신호 분석법을 개발, 적용해서 이런 난제를 해결하는 데 성공했다.

단백질의 3차원 구조를 결정하는 고유의 접힘 과정은 가장 중요한 생체 반응이다. 때에 따라 발생하는 잘못 접히는 과정은 단백질의 정상적인 기능을 방해하며, 알츠하이머, 광우병, 파킨슨병 등이 바로 단백질 접힘이 올바르지 않아 발병되는 질병이다.

연구팀은 생체 내 전자전달에 관여하는 사이토크롬 단백질을 풀림 상태에서 접힘 상태로의 전이 과정을 발생시켜, 해당 접힘 과정을 시간 분해 엑스선 산란법을 이용해 연속적으로 움직이는 단백질의 구조 변화를 관측했다. 여기서 주목할만한 점은 이 교수 연구팀은 그간 단백질 접힘에 대한 이론적 모델로만 제시됐던 깔때기꼴 접힘 가설을 사이토크롬 단백질의 접힘 과정을 통해 실험적으로 입증했다는 사실이다.

이와 함께 이 교수팀은 단백질의 구조 변화뿐만 아니라 접히는 과정의 속도가 기존에 알려진 보통의 지수함수 형태가 아니라 늘어진 지수함수 형태임을 밝혀냈다. 이로써 풀린 단백질에서 접힌 상태로 가는 경로가 매우 다양하다는 것을 실험적으로 알아낸 것이다.

제1 저자인 김태우 연구원은 "단백질 접힘은 3차원 단백질 구조가 만들어지는 가장 중요한 생명현상인데, 접힘 과정에 대한 이해는 단백질 구조기반 신약 개발의 기초가 될 것ˮ이라고 기대했다. 공동 교신저자로 참여한 KAIST 화학과 이영민 교수도 "단백질 접힘 이론 모형에 대한 실험적 검증은 이론 생물리학 관점에서 더욱 정확한 계산 방법 개발에 중요한 자산이 될 것ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 기초과학연구원, 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.09 조회수 26878 뼈의 단단함을 모사해 광학적 특성을 매우 증대시킨 신물질 개발

우리 연구진이 동물 뼈가 그의 구성성분인 단백질보다 수천 배 단단할 수 있는 생체역학적 원리를 모사해 광학적 비선형성이 기존 물질 대비 수천에서 수십억 배나 큰 신물질을 개발했다.

비선형성이란 입력값과 출력값이 비례관계에 있지 않은 성질인데 광학에서 큰 비선형성을 확보할 경우, 빛의 속도로 동작하는 인공 신경망이나 초고속 통신용 광 스위치 등의 광소자를 구현할 수 있다.

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀은 벽돌을 엇갈려 담을 쌓는 것과 같이 나노 금속판을 3차원 공간에서 엇갈리게 배열하면 물질의 광학적 비선형성이 매우 크게 증대될 수 있음을 확인했다. 신종화 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 발견한 비선형성 증대원리는 광학뿐만 아니라 역학, 전자기학, 유체역학, 열역학 등 다양한 물리 분야에도 적용이 가능하다.

KAIST 신소재공학과 장태용 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `커뮤니케이션즈 피직스(Communications Physics)' 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Mimicking bio-mechanical principles in photonic metamaterials for giant broadband nonlinearity).

영화 스타워즈의 광선 검처럼 잘 제어된 빛을 만드는 것이나 빛만으로 구동되는 광컴퓨터를 만드는 것은 비선형성을 이용할 때 가능한데, 아직 실현되지 않고 있는 이유는 강한 비선형성을 가진 소재가 없기 때문이다. 자연 물질의 작은 비선형성으로도 초고속 광소자, 3차원 광식각 공정, 초 고분해능 현미경 등의 기술들이 구현될 수 있지만, 이들은 크고 비싼 고출력 레이저를 사용하거나, 큰 장비 혹은 소자가 필요하다는 공통적인 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 기존에는 미세한 인공 구조체를 설계해서 그 틈에 빛을 모으는 방법이 많이 시도돼왔다. 비선형성은 빛의 세기에 비례하기 때문에 이 같은 방법을 이용하면 같은 부피의 자연 물질 대비 작은 빛의 세기로 비슷한 수준의 비선형 효과를 얻을 수 있다. 그러나 최대로 얻을 수 있는 비선형 효과의 크기는 결국 달라지지 않기 때문에 응용하는데 한계가 있다.

신 교수 연구팀은 물질의 근본적인 전기적 특성인 유전분극(물체가 전기를 띠는 현상)을 매우 크게 조절하는 방법을 고안했다. 나노 금속판이 3차원에서 엇갈려 배열돼있으면 국소분극이 공간을 촘촘하게 채우면서, 마치 시냇물이 모여서 강이 되듯, 전체적으로 매우 큰 분극을 만들게 된다는 점에 착안했다. 빛의 세기가 아닌 분극의 크기를 조절해 큰 비선형성 및 비선형 효과를 얻는 방법은 이번 신 교수 연구팀이 이번 연구에서 처음 제시한 개념인데 비선형 광학이 60년 동안 달성하고자 했던 고효율의 작은 비선형 광소자 개발에 한 발 더 다가선 것으로 평가되고 있다.

연구팀은 이번에 고안한 메타물질(자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 매우 작은 크기로 만든 인공 원자의 주기적인 배열로 이루어진 물질)이 시간적으로 짧은 광신호에 대해서도 큰 비선형 효과를 얻을 수 있음을 통해 기존보다 효율적이면서도 더 빠른 광소자 구현이 가능함을 확인했다. 이 연구에서 활용된 소자는 비슷한 신호 시간을 가지는 기존 소자보다는 에너지 효율이 약 8배나 뛰어나고 비슷한 에너지 효율을 가지는 기존 소자보다도 신호 시간은 약 10배 정도 짧다. 즉, 신호의 시간과 소요되는 에너지의 곱으로 표현되는 성능 기준으로 보면, 이 소자는 현재까지 개발된 광소자 중 가장 우수한 성능을 보였다.

연구팀은 또 고안한 메타물질이 광학 이외의 물리 현상에도 적용될 수 있음을 입증했다. 연구팀은 단백질의 단단함 대비 뼈의 단단함을 설명하는 모델이 이번 연구에서 고안한 광학적 비선형성 증대원리와 수학적으로 매우 유사함을 증명했다. 따라서 유체역학에서의 물질전달률, 열역학에서의 열전도율 등의 증대에도 신 교수 연구팀의 연구방법이 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신종화 교수는 "올해는 지난 1960년 레이저가 발명된 지 60년이 되는 해로, 레이저의 발명이 `센 빛'을 최초로 만든 것이라면 이번 연구성과는 `센 물질', 즉 광대역에서 매우 큰 유전분극 증대율을 보이는 물질을 최초로 발견하고 증명한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ며 "기계학습을 위한 초고속 인공 신경망 등 다양한 광 응용 소자의 구현을 위해 후속 연구를 진행 하고 있다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.09 조회수 18592

뼈의 단단함을 모사해 광학적 특성을 매우 증대시킨 신물질 개발

우리 연구진이 동물 뼈가 그의 구성성분인 단백질보다 수천 배 단단할 수 있는 생체역학적 원리를 모사해 광학적 비선형성이 기존 물질 대비 수천에서 수십억 배나 큰 신물질을 개발했다.

비선형성이란 입력값과 출력값이 비례관계에 있지 않은 성질인데 광학에서 큰 비선형성을 확보할 경우, 빛의 속도로 동작하는 인공 신경망이나 초고속 통신용 광 스위치 등의 광소자를 구현할 수 있다.

우리 대학 신소재공학과 신종화 교수 연구팀은 벽돌을 엇갈려 담을 쌓는 것과 같이 나노 금속판을 3차원 공간에서 엇갈리게 배열하면 물질의 광학적 비선형성이 매우 크게 증대될 수 있음을 확인했다. 신종화 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 발견한 비선형성 증대원리는 광학뿐만 아니라 역학, 전자기학, 유체역학, 열역학 등 다양한 물리 분야에도 적용이 가능하다.

KAIST 신소재공학과 장태용 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `커뮤니케이션즈 피직스(Communications Physics)' 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Mimicking bio-mechanical principles in photonic metamaterials for giant broadband nonlinearity).

영화 스타워즈의 광선 검처럼 잘 제어된 빛을 만드는 것이나 빛만으로 구동되는 광컴퓨터를 만드는 것은 비선형성을 이용할 때 가능한데, 아직 실현되지 않고 있는 이유는 강한 비선형성을 가진 소재가 없기 때문이다. 자연 물질의 작은 비선형성으로도 초고속 광소자, 3차원 광식각 공정, 초 고분해능 현미경 등의 기술들이 구현될 수 있지만, 이들은 크고 비싼 고출력 레이저를 사용하거나, 큰 장비 혹은 소자가 필요하다는 공통적인 한계를 지니고 있다.

이를 극복하기 위해 기존에는 미세한 인공 구조체를 설계해서 그 틈에 빛을 모으는 방법이 많이 시도돼왔다. 비선형성은 빛의 세기에 비례하기 때문에 이 같은 방법을 이용하면 같은 부피의 자연 물질 대비 작은 빛의 세기로 비슷한 수준의 비선형 효과를 얻을 수 있다. 그러나 최대로 얻을 수 있는 비선형 효과의 크기는 결국 달라지지 않기 때문에 응용하는데 한계가 있다.

신 교수 연구팀은 물질의 근본적인 전기적 특성인 유전분극(물체가 전기를 띠는 현상)을 매우 크게 조절하는 방법을 고안했다. 나노 금속판이 3차원에서 엇갈려 배열돼있으면 국소분극이 공간을 촘촘하게 채우면서, 마치 시냇물이 모여서 강이 되듯, 전체적으로 매우 큰 분극을 만들게 된다는 점에 착안했다. 빛의 세기가 아닌 분극의 크기를 조절해 큰 비선형성 및 비선형 효과를 얻는 방법은 이번 신 교수 연구팀이 이번 연구에서 처음 제시한 개념인데 비선형 광학이 60년 동안 달성하고자 했던 고효율의 작은 비선형 광소자 개발에 한 발 더 다가선 것으로 평가되고 있다.

연구팀은 이번에 고안한 메타물질(자연계에 존재하지 않는 특성을 구현하기 위해 매우 작은 크기로 만든 인공 원자의 주기적인 배열로 이루어진 물질)이 시간적으로 짧은 광신호에 대해서도 큰 비선형 효과를 얻을 수 있음을 통해 기존보다 효율적이면서도 더 빠른 광소자 구현이 가능함을 확인했다. 이 연구에서 활용된 소자는 비슷한 신호 시간을 가지는 기존 소자보다는 에너지 효율이 약 8배나 뛰어나고 비슷한 에너지 효율을 가지는 기존 소자보다도 신호 시간은 약 10배 정도 짧다. 즉, 신호의 시간과 소요되는 에너지의 곱으로 표현되는 성능 기준으로 보면, 이 소자는 현재까지 개발된 광소자 중 가장 우수한 성능을 보였다.

연구팀은 또 고안한 메타물질이 광학 이외의 물리 현상에도 적용될 수 있음을 입증했다. 연구팀은 단백질의 단단함 대비 뼈의 단단함을 설명하는 모델이 이번 연구에서 고안한 광학적 비선형성 증대원리와 수학적으로 매우 유사함을 증명했다. 따라서 유체역학에서의 물질전달률, 열역학에서의 열전도율 등의 증대에도 신 교수 연구팀의 연구방법이 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

신종화 교수는 "올해는 지난 1960년 레이저가 발명된 지 60년이 되는 해로, 레이저의 발명이 `센 빛'을 최초로 만든 것이라면 이번 연구성과는 `센 물질', 즉 광대역에서 매우 큰 유전분극 증대율을 보이는 물질을 최초로 발견하고 증명한 연구라는 점에서 의미가 크다ˮ며 "기계학습을 위한 초고속 인공 신경망 등 다양한 광 응용 소자의 구현을 위해 후속 연구를 진행 하고 있다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.09 조회수 18592 뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.

연구팀은 생명과학과 이승희 교수팀과의 협력 연구를 통해 실험에서 얻어진 쥐의 뇌 절편 데이터를 분석했는데, 이 기술을 적용한 결과 시각시스템의 초기구조인 외측 슬상핵(Lateral geniculate nucleus)과 시각피질 (Visual cortex) 사이의 정확한 연결 구조 분포를 측정할 수 있었다. 기존 분석 방식으로는 불가능했던 다중 개체로부터 얻어진 데이터의 표준화를 통해 뇌 전역에 걸친 신경세포의 연결성을 분석할 수 있음을 확인한 것이다.

뇌인지공학프로그램 최우철 박사과정과 송준호 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 `셀(cell)'의 온라인 자매지 `셀 리포츠(Cell Reports)' 5월 26일 자에 게재됐다. (논문명 : Precise mapping of single neurons by calibrated 3-D reconstruction of brain slices reveals topographic projection in mouse visual cortex).

이에 앞서 연구팀은 이 기술을 활용해 UC 버클리대학의 양단(Yang Dan) 교수와의 공동연구에도 참여했고 그 결과를 국제 학술지 `사이언스 (Science)' 1월 24일 자에 발표했다. (논문명: A Common Hub for Sleep and Motor Control in the Substantia Nigra).

통상 쥐의 뇌 절편 영상을 이용한 연구에서는 특정 단백질에 형광물질을 발현시킨 뇌를 잘라 신경세포의 분포 등을 분석하는 방법이 광범위하게 사용된다. 이때 형광을 발현하는 신경세포를 현미경을 통해 연구자의 육안으로 관측하고, 얼마나 많은 신경세포가 뇌의 어느 특정 영역에 위치하는지 일일이 수동적으로 분석한다. 이런 방법은 연구자의 경험에 크게 의존하여 오차가 클 수밖에 없고, 각각의 개체에서 관측된 신경세포의 위치나 수량을 표준적인 공통의 방법으로 동시에 분석할 수 없다는 한계를 갖고 있다.

백 교수 연구팀은 미국의 Allen Brain Atlas 프로젝트에서 제공한 쥐 두뇌의 3차원 표준 데이터에 기반하여, 임의의 각도에서 잘라낸 뇌 절편 이미지들을 SURF(Speeded Up Robust Feature Points) 특징점과 HOG(Histogram of Oriented Gradients descriptor) 형상 기술자를 이용하여 데이터베이스와 비교하는 계산적인 분석 방법을 사용했다.

그 결과, 실험에서 얻은 뇌 이미지와 가장 잘 일치하는 데이터베이스의 3차원 위치를 100마이크로미터(μm), 1도 이내의 오차로 찾아낼 수 있었다. 연구팀은 이를 통해 각 2차원 뇌 이미지의 위치 정보를 3차원 공간상의 위치로 정확히 계산하고, 여러 개체에서 얻어진 신경 세포의 위치를 동일한 3차원 공간에 투영해 정확하게 분석할 수 있음을 확인했다.

따라서 이 기술을 활용하면 다양한 기법으로 생성된 뇌 슬라이스 이미지를 이용해 신경세포의 3차원 위치를 뇌 전체에서 자동적으로 계산할 수 있어, 기존의 방법으로는 분석하기 어려운 수천~수만 개의 신경세포들의 정확한 뇌 내 분포 위치 및 상대적 공간 배열을 한번에 분석하는 것이 가능하다.

또 신경세포들의 연결성을 표준적으로 보정된 3차원 공간에서 표현할 수 있어 특정 뇌 영역 간의 연결은 물론 뇌 전역의 네트워크 분포를 여러 개체의 데이터를 사용해 동시분석도 가능하다. 따라서 기존 방식의 동물실험 분석에서 요구되던 시간과 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

올 6월 현재 백 교수 연구팀의 이 기술은 KAIST내 여러 실험실과 미국 MIT, 하버드(Harvard), 칼텍(Caltech), UC 샌디에고(San Diego) 등 세계 유수 대학의 연구 그룹에서 진행하는 뇌 신경 세포의 네트워크 분석에 활용되고 있다.

백세범 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 기술은 형광 뇌 이미지를 이용하는 모든 연구에 바로 적용할 수 있을 뿐만 아니라 그 밖에 다양한 종류의 이미지 데이터에도 광범위하게 적용 가능하다ˮ면서 "향후 쥐의 뇌 슬라이스를 이용하는 다양한 분석에 표준적인 기법으로 자리 잡을 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야기초연구사업 및 원천기술개발사업, KAIST의 모험연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.06.08 조회수 17723

뇌 구조를 정확히 볼 수 있는 3차원 분석기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 백세범 교수 연구팀이 뇌신경과학 연구에서 광범위하게 사용되는 실험용 쥐의 뇌 절편 영상을 자동으로 보정하고 규격화하여 신경세포의 3차원 분포정보를 정확하게 얻을 수 있는 핵심 분석 기술을 개발했다.

이 기술은 실험자의 경험에 의존하던 기존 분석 방식의 문제점을 해결하는 한편 여러 개체에서 얻은 뇌 이미지를 표준적인 3차원 지도상에서 비교 분석할 수 있도록 한다. 이는 기존의 개체별 분석에서는 관측하기 힘든 뇌세포 간 상호 연결 형태의 정확한 공간적 분포를 발견할 수 있는 길을 열었다는 점에서 의미가 크다.