-

70년 만에 준-페르미 준위 분리 현상 제1 원리적으로 규명

국내 연구진이 70년 난제로 꼽히던 준-페르미 준위 분리 현상의 원자 수준 규명에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 반도체 소자 동작의 기원인 준-페르미 준위(quasi-Fermi level) 분리 현상을 제1 원리적으로 기술하는 데 최초로 성공했다고 27일 밝혔다.

제1 원리적인 방법이란 실험적 데이터나 경험적 모델을 사용하지 않고 슈뢰딩거 방정식을 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법이다.

김용훈 교수 연구팀의 연구 결과는 특히 비평형 상태의 나노 소자 내에서 발생하는 복잡한 전압 강하의 기원을 새로운 이론 체계와 슈퍼컴퓨터를 통해 규명함으로써, 다양한 첨단 반도체 소자의 분석 및 차세대 나노 소자 개발을 위한 이론적 틀을 제공할 것으로 기대되고 있다.

이주호 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지 미국‘국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)’ 4월 23일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Quasi-Fermi level splitting in nanoscale junctions from ab initio)

반도체 관련 교과서에도 소개되고 있는 준-페르미 준위 개념은 반도체 소자 내 전압인가 상황을 기술하는 표준적인 이론 도구로서 그동안 트랜지스터, 태양전지, 발광다이오드(LED) 등 다양한 반도체 소자들의 구동 원리를 이해하거나 성능을 결정하는데 경험적으로 사용돼왔다.

하지만 준-페르미 준위 분포 현상은 1956년 노벨 물리학상 수상자 윌리엄 쇼클리(William B. Shockley)가 제시한 지 70년이 지난 현재에도 전압 인가 상황의 반도체 소자 채널 내에서 측정을 하거나 계산을 해야 하는 어려움 때문에 원자 수준에서는 이해되지 못한 상황이 계속돼왔다.

연구팀은 차세대 반도체 소자의 후보군으로 주목을 받는 단일분자 소자에서, 나노미터 길이에서 발생하는 복잡한 전압 강하 현상을 최초로 규명해냈다. 특히 전도성이 강한 특정 나노 전자소자에 대해 비 선형적 전압 강하 현상이 일어나는 원인이 준-페르미 준위 분리 현상임을 밝혔다.

이러한 연구 성과는 김 교수 연구팀이 다년간에 걸쳐 새로운 반도체 소자 제1 원리 계산 이론을 확립하고 이를 소프트웨어적으로 구현했기에 가능했다. 이는 외산 소프트웨어에만 의존하던 반도체 설계 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 차세대 나노소자 전산 설계 원천기술을 확보했다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

70년 만에 준-페르미 준위 분리 현상 제1 원리적으로 규명

국내 연구진이 70년 난제로 꼽히던 준-페르미 준위 분리 현상의 원자 수준 규명에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 반도체 소자 동작의 기원인 준-페르미 준위(quasi-Fermi level) 분리 현상을 제1 원리적으로 기술하는 데 최초로 성공했다고 27일 밝혔다.

제1 원리적인 방법이란 실험적 데이터나 경험적 모델을 사용하지 않고 슈뢰딩거 방정식을 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법이다.

김용훈 교수 연구팀의 연구 결과는 특히 비평형 상태의 나노 소자 내에서 발생하는 복잡한 전압 강하의 기원을 새로운 이론 체계와 슈퍼컴퓨터를 통해 규명함으로써, 다양한 첨단 반도체 소자의 분석 및 차세대 나노 소자 개발을 위한 이론적 틀을 제공할 것으로 기대되고 있다.

이주호 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지 미국‘국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)’ 4월 23일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Quasi-Fermi level splitting in nanoscale junctions from ab initio)

반도체 관련 교과서에도 소개되고 있는 준-페르미 준위 개념은 반도체 소자 내 전압인가 상황을 기술하는 표준적인 이론 도구로서 그동안 트랜지스터, 태양전지, 발광다이오드(LED) 등 다양한 반도체 소자들의 구동 원리를 이해하거나 성능을 결정하는데 경험적으로 사용돼왔다.

하지만 준-페르미 준위 분포 현상은 1956년 노벨 물리학상 수상자 윌리엄 쇼클리(William B. Shockley)가 제시한 지 70년이 지난 현재에도 전압 인가 상황의 반도체 소자 채널 내에서 측정을 하거나 계산을 해야 하는 어려움 때문에 원자 수준에서는 이해되지 못한 상황이 계속돼왔다.

연구팀은 차세대 반도체 소자의 후보군으로 주목을 받는 단일분자 소자에서, 나노미터 길이에서 발생하는 복잡한 전압 강하 현상을 최초로 규명해냈다. 특히 전도성이 강한 특정 나노 전자소자에 대해 비 선형적 전압 강하 현상이 일어나는 원인이 준-페르미 준위 분리 현상임을 밝혔다.

이러한 연구 성과는 김 교수 연구팀이 다년간에 걸쳐 새로운 반도체 소자 제1 원리 계산 이론을 확립하고 이를 소프트웨어적으로 구현했기에 가능했다. 이는 외산 소프트웨어에만 의존하던 반도체 설계 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 차세대 나노소자 전산 설계 원천기술을 확보했다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.27

조회수 18113

-

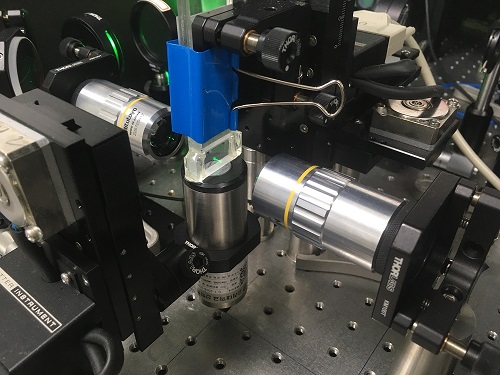

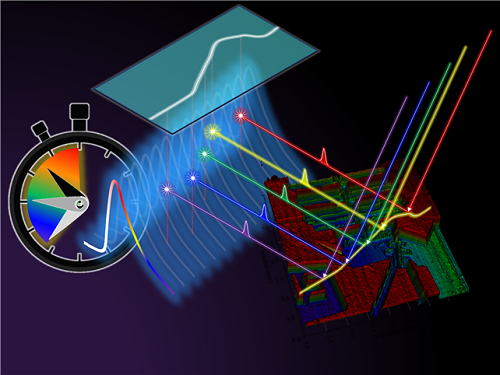

초안정 광대역 광주파수 안정화 기술 개발

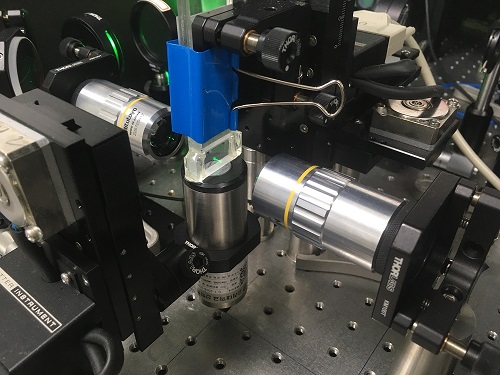

기계공학과 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술을 이용한 고성능 주파수 안정화 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 150테라헤르츠(THz)의 넓은 대역폭에 걸쳐 일정한 간격으로 분포한 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 동시에 1헤르츠(Hz) 수준으로 낮출 수 있다. 이를 통해 원자시계나 주파수 분광학에 활용할 수 있고, 광주파수를 기반으로 한 양자 센서의 성능도 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

권도현 박사과정이 1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 시간표준센터와 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 3월 27일 자에 게재됐다. (논문명: Generation of multiple ultrastable optical frequency combs from an all-fiber photonic platform)

레이저의 선폭과 광주파수의 안정도는 시간/주파수 표준, 양자광학, 분광학 등 기초과학 분야뿐 아니라 거리 측정, 형상 이미징 및 분산형 센서 등 다양한 공학 응용에서의 측정 분해능을 결정한다.

특히 작년 5월 기본단위의 재정의를 통해 7개의 국제 단위계(SI) 중 6개(시간, 길이, 질량, 전류, 온도 및 광도)가 주파수를 기반으로 정의되기 때문에 광주파수의 안정도를 확보하는 것은 초정밀 측정 및 센서 분야에서 매우 중요한 이슈이다.

기존에는 다수의 광주파수를 안정화하기 위해 Q인자가 높은 초안정 공진기에 연속파 레이저를 주파수 잠금한 후 이를 다시 펄스 레이저에 주파수 잠금하는 방식을 사용했다. 하지만 이 방식은 장치의 크기가 클 뿐 아니라 주변 환경에 매우 민감한 수억 원 이상의 고가 장치이기 때문에 소수의 표준 연구소에서만 활용됐다.

연구팀은 부품의 신뢰성과 가격 경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 광학 기술을 이용한 광주파수 안정화 기술을 개발했다. 그 결과 A4 용지 절반보다 작은 면적의 소형 장치를 이용해 펄스 레이저에서 발생하는 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 1Hz 수준으로 낮출 수 있었다. 또한, 각각의 주파수 모드에서 1천조 분의 1(10-15) 수준의 주파수 안정도를 확보했다.

연구팀의 기술은 다양하게 활용 가능해, 특히 최근 대기 중 유해물질 모니터링 등의 분야에서 활용되고 있는 듀얼콤 분광학을 위한 고성능 광원으로 활용할 수 있다.

연구팀은 하나의 광섬유 링크에 두 펄스 레이저를 동시에 안정화하는 방식을 통해 150THz의 넓은 주파수 대역에 걸쳐 1Hz 수준의 선폭으로 흡수 스펙트럼을 측정할 수 있는 고분해능 듀얼콤 분광학 광원을 선보였다.

불변하는 원자의 특성을 이용해 고정확도 측정이 가능한 양자 센서의 경우도 광주파수 분광학 기반이기 때문에, 광주파수의 선폭과 안정도가 측정의 정확도와 신뢰도에 매우 중요하다.

김 교수는 “이번 연구 결과를 활용하면 소형, 경량, 저가의 장치로 1천조분의 1 수준의 광주파수 안정화가 가능해 다양한 양자 센서를 센서 네트워크 형태로 확장하는 데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

초안정 광대역 광주파수 안정화 기술 개발

기계공학과 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술을 이용한 고성능 주파수 안정화 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 150테라헤르츠(THz)의 넓은 대역폭에 걸쳐 일정한 간격으로 분포한 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 동시에 1헤르츠(Hz) 수준으로 낮출 수 있다. 이를 통해 원자시계나 주파수 분광학에 활용할 수 있고, 광주파수를 기반으로 한 양자 센서의 성능도 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

권도현 박사과정이 1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 시간표준센터와 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 3월 27일 자에 게재됐다. (논문명: Generation of multiple ultrastable optical frequency combs from an all-fiber photonic platform)

레이저의 선폭과 광주파수의 안정도는 시간/주파수 표준, 양자광학, 분광학 등 기초과학 분야뿐 아니라 거리 측정, 형상 이미징 및 분산형 센서 등 다양한 공학 응용에서의 측정 분해능을 결정한다.

특히 작년 5월 기본단위의 재정의를 통해 7개의 국제 단위계(SI) 중 6개(시간, 길이, 질량, 전류, 온도 및 광도)가 주파수를 기반으로 정의되기 때문에 광주파수의 안정도를 확보하는 것은 초정밀 측정 및 센서 분야에서 매우 중요한 이슈이다.

기존에는 다수의 광주파수를 안정화하기 위해 Q인자가 높은 초안정 공진기에 연속파 레이저를 주파수 잠금한 후 이를 다시 펄스 레이저에 주파수 잠금하는 방식을 사용했다. 하지만 이 방식은 장치의 크기가 클 뿐 아니라 주변 환경에 매우 민감한 수억 원 이상의 고가 장치이기 때문에 소수의 표준 연구소에서만 활용됐다.

연구팀은 부품의 신뢰성과 가격 경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 광학 기술을 이용한 광주파수 안정화 기술을 개발했다. 그 결과 A4 용지 절반보다 작은 면적의 소형 장치를 이용해 펄스 레이저에서 발생하는 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 1Hz 수준으로 낮출 수 있었다. 또한, 각각의 주파수 모드에서 1천조 분의 1(10-15) 수준의 주파수 안정도를 확보했다.

연구팀의 기술은 다양하게 활용 가능해, 특히 최근 대기 중 유해물질 모니터링 등의 분야에서 활용되고 있는 듀얼콤 분광학을 위한 고성능 광원으로 활용할 수 있다.

연구팀은 하나의 광섬유 링크에 두 펄스 레이저를 동시에 안정화하는 방식을 통해 150THz의 넓은 주파수 대역에 걸쳐 1Hz 수준의 선폭으로 흡수 스펙트럼을 측정할 수 있는 고분해능 듀얼콤 분광학 광원을 선보였다.

불변하는 원자의 특성을 이용해 고정확도 측정이 가능한 양자 센서의 경우도 광주파수 분광학 기반이기 때문에, 광주파수의 선폭과 안정도가 측정의 정확도와 신뢰도에 매우 중요하다.

김 교수는 “이번 연구 결과를 활용하면 소형, 경량, 저가의 장치로 1천조분의 1 수준의 광주파수 안정화가 가능해 다양한 양자 센서를 센서 네트워크 형태로 확장하는 데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.09

조회수 20728

-

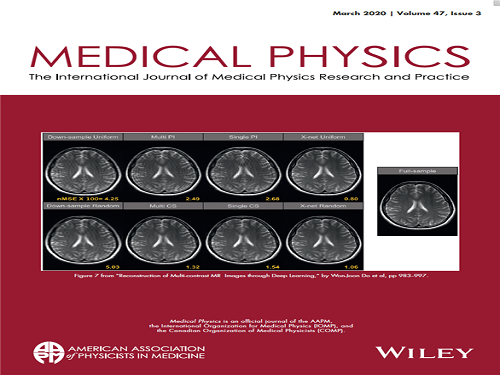

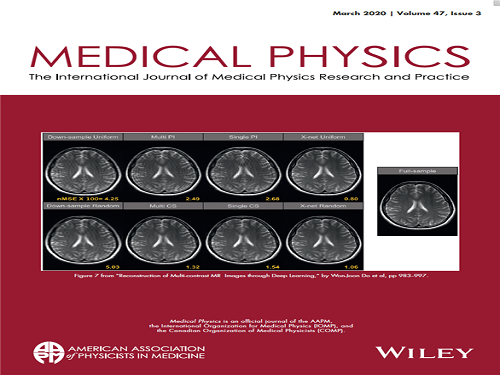

딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.27

조회수 16006

-

미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.26

조회수 19556

-

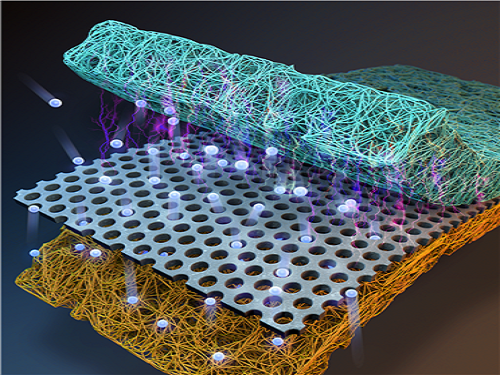

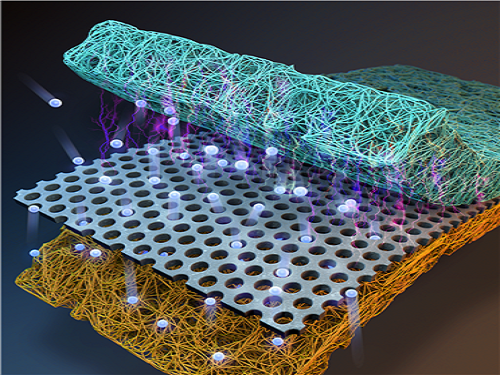

계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.20

조회수 19720

-

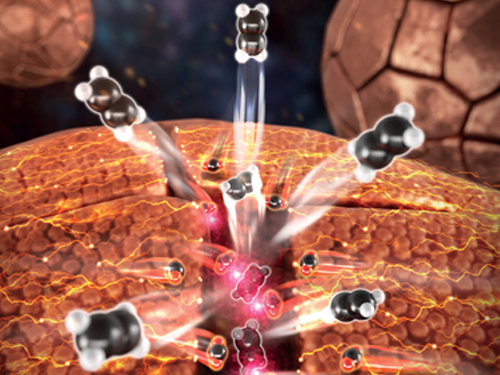

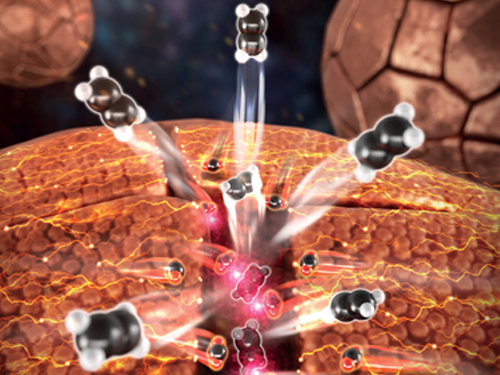

원자 틈 이용해 이산화탄소의 연료 변환 성공

신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 성균관대, UNIST, 부산대, 미국 버클리대학, 칼텍과의 공동 연구를 통해 구리 입자 내 원자의 틈을 제어하는 기술을 적용해 온실가스인 이산화탄소를 에틸렌 등의 고부가 연료로 변환할 수 있는 전기화학촉매 소재기술을 개발했다.

이는 이산화탄소로부터 에틸렌 생성비율을 최고 80%까지 높이는 기술로, 연구팀은 기존 나노입자기반 촉매의 한계를 뛰어넘기 위해 원자수준의 촉매제어 기술을 도입했다. 이번 연구결과는 기존 촉매소재 설계에서 제시되지 않은 ‘원자 틈’을 처음으로 촉매설계의 주요인자로 적용해 산업적 가치가 높은 에틸렌의 생산성을 획기적으로 높였다. 동시에 천연가스에서 손쉽게 얻을 수 있는 메탄의 생성을 실험적으로 완전히 억제했으며, 양자역학 계산 기술을 이용해 원자 틈의 촉매반응 활성 원리를 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)’ 3월 10일자에 표지논문으로 게재 됐다. (논문명: Atomic-Scale Spacing between Copper Facets for the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide)

전기화학적 촉매반응을 활용한 이산화탄소 변환 기술은 지구 온난화를 일으키는 이산화탄소를 저감하는 대표 기술 중의 하나로, 효율적인 이산화탄소 전환 촉매기술의 개발을 통해 대기 중의 이산화탄소 농도를 줄이면서 산업에 유용한 연료나 화합물을 생산하는 기술이다. 이산화탄소 전환을 위해 다양한 전이금속 기반의 전기화학 촉매가 개발되고 있으나, 에틸렌과 같은 탄화수소 계열의 연료를 생산할 수 있는 원소는 구리가 유일하다.

하지만 일반적으로 구리 촉매는 반응 속도 및 생성물의 선택성이 높지 않아 이산화탄소 저감의 실효성과 생성물의 경제성이 떨어졌다. 이를 해결하기 위해 구리촉매의 특성을 개선하려는 연구가 세계적으로 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 산화된 구리의 환원반응을 전기화학적으로 미세하게 제어해 구리 결정면 사이에 1나노미터 미만의 좁은 틈을 생성했다. 이 원자 틈에서 이산화탄소 환원반응 중간생성물의 촉매표면 흡착에너지를 최적화해 촉매반응의 활성을 극대화했다. 동시에 탄소-탄소 결합을 유도해 에틸렌과 같은 고부가 화합물이 효율적으로 생산되는 것을 규명했다. 연구에서 제안한 신규 활성인자인 원자 틈 원리는 다양한 전기화학 촉매 연구 분야로 확장할 수 있다는 의의를 갖는다.

강정구 교수는 “구리 기반 촉매소재에 간단한 공정 처리기술을 도입해 온실가스인 이산화탄소를 전환함으로써 고부가 화합물인 에틸렌을 효율적으로 생산하는 소재기술이다”라며, “기후변화 및 온실가스 문제 대응을 위한 핵심 대안기술이 될 수 있을 것으로 전망한다”라고 말했다.

이번 연구는 강정구 교수, 성균관대학교 정형모 교수, UNIST 권영국 교수, 부산대 김광호 교수, 그리고 미국 버클리, 칼텍 연구팀과 공동연구를 통해서 이뤄졌으며, 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업, 신진연구자지원사업 및 차세대탄소자원화사업단의 지원을 받아 수행됐다.

원자 틈 이용해 이산화탄소의 연료 변환 성공

신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 성균관대, UNIST, 부산대, 미국 버클리대학, 칼텍과의 공동 연구를 통해 구리 입자 내 원자의 틈을 제어하는 기술을 적용해 온실가스인 이산화탄소를 에틸렌 등의 고부가 연료로 변환할 수 있는 전기화학촉매 소재기술을 개발했다.

이는 이산화탄소로부터 에틸렌 생성비율을 최고 80%까지 높이는 기술로, 연구팀은 기존 나노입자기반 촉매의 한계를 뛰어넘기 위해 원자수준의 촉매제어 기술을 도입했다. 이번 연구결과는 기존 촉매소재 설계에서 제시되지 않은 ‘원자 틈’을 처음으로 촉매설계의 주요인자로 적용해 산업적 가치가 높은 에틸렌의 생산성을 획기적으로 높였다. 동시에 천연가스에서 손쉽게 얻을 수 있는 메탄의 생성을 실험적으로 완전히 억제했으며, 양자역학 계산 기술을 이용해 원자 틈의 촉매반응 활성 원리를 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)’ 3월 10일자에 표지논문으로 게재 됐다. (논문명: Atomic-Scale Spacing between Copper Facets for the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide)

전기화학적 촉매반응을 활용한 이산화탄소 변환 기술은 지구 온난화를 일으키는 이산화탄소를 저감하는 대표 기술 중의 하나로, 효율적인 이산화탄소 전환 촉매기술의 개발을 통해 대기 중의 이산화탄소 농도를 줄이면서 산업에 유용한 연료나 화합물을 생산하는 기술이다. 이산화탄소 전환을 위해 다양한 전이금속 기반의 전기화학 촉매가 개발되고 있으나, 에틸렌과 같은 탄화수소 계열의 연료를 생산할 수 있는 원소는 구리가 유일하다.

하지만 일반적으로 구리 촉매는 반응 속도 및 생성물의 선택성이 높지 않아 이산화탄소 저감의 실효성과 생성물의 경제성이 떨어졌다. 이를 해결하기 위해 구리촉매의 특성을 개선하려는 연구가 세계적으로 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 산화된 구리의 환원반응을 전기화학적으로 미세하게 제어해 구리 결정면 사이에 1나노미터 미만의 좁은 틈을 생성했다. 이 원자 틈에서 이산화탄소 환원반응 중간생성물의 촉매표면 흡착에너지를 최적화해 촉매반응의 활성을 극대화했다. 동시에 탄소-탄소 결합을 유도해 에틸렌과 같은 고부가 화합물이 효율적으로 생산되는 것을 규명했다. 연구에서 제안한 신규 활성인자인 원자 틈 원리는 다양한 전기화학 촉매 연구 분야로 확장할 수 있다는 의의를 갖는다.

강정구 교수는 “구리 기반 촉매소재에 간단한 공정 처리기술을 도입해 온실가스인 이산화탄소를 전환함으로써 고부가 화합물인 에틸렌을 효율적으로 생산하는 소재기술이다”라며, “기후변화 및 온실가스 문제 대응을 위한 핵심 대안기술이 될 수 있을 것으로 전망한다”라고 말했다.

이번 연구는 강정구 교수, 성균관대학교 정형모 교수, UNIST 권영국 교수, 부산대 김광호 교수, 그리고 미국 버클리, 칼텍 연구팀과 공동연구를 통해서 이뤄졌으며, 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업, 신진연구자지원사업 및 차세대탄소자원화사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.16

조회수 22862

-

이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.10

조회수 17805

-

산소 이용해 알츠하이머 유발 단백질 독성 개선

화학과 임미희 교수 연구팀이 공기 중의 산소를 이용해 알츠하이머 유발에 관여하는 단백질의 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하는 데 성공했다.

연구팀은 알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리-아밀로이드 베타 복합체의 응집과 이에 의한 발생한 세포 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하고, 구리 배위권 이중 변형을 통한 작용 원리를 분자적 수준에서 밝혀냈다.

한지연 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 미국 국립과학원회보(PNAS)에 2월 27일 자로 게재됐다.(논문명 : Mechanistic approaches for chemically modifying the coordination sphere of copper-amyloid-β complexes)

전이 금속 중 구리 이온은 항산화 작용과 신경전달물질 생성 등 신체에 필수적인 생리적 기능에 관여한다. 건강한 사람의 뇌와 달리 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌 질환 환자의 뇌에서는 이러한 구리 이온의 항상성이 완전히 무너져있다고 알려져 있다.

알츠하이머 발병에 밀접하게 관계가 있다고 알려진 아밀로이드 베타 펩타이드는 구리 이온과 강하게 결합할 수 있다. 구리 이온은 아밀로이드 베타의 응집을 촉진할 뿐만 아니라, 활성산소를 과다하게 생성해 신경독성을 일으킨다. 따라서 구리-아밀로이드 베타 복합체를 표적하고 그 배위 결합을 효과적으로 막을 수 있는 화학적 접근 기법이 최근 주목받고 있다.

연구팀은 알츠하이머 발병 원리에 직간접적으로 관여하는 구리 이온이 공기 중 산소와 반응할 수 있다는 점을 이용했다. 이에 구리-아밀로이드 베타 복합체와 상호작용할 수 있도록 화합물을 합리적으로 설계하고, 해당분자가 산소가 존재하는 환경에서 구리 배위권에 위치한 특정 아미노산에 결합 및 산화에 의한 이중 변형을 일으킨 것을 확인했다.

연구팀은 연구팀이 개발한 배위권 이중 변형 기법에 따라 구리-아밀로이드 베타의 응집 과정 및 섬유 형성 정도가 확연히 달라짐을 확인했다. 이 기법을 통해 구리 이온의 병리학적 특성 중 하나인 활성산소 생성 정도 또한 두드러지게 개선된 것을 관찰했다.

나아가 기존의 기법과 비교했을 때 구리-아밀로이드 베타 복합체에 의한 세포 독성을 더욱 효과적으로 회복시키는 것으로 나타났다.

이번 연구는 산소의 유무, 전이 금속의 종류, 산화 활성 금속의 산화수, 아밀로이드성 단백질의 종류 등 다양한 변수의 통제를 통해 해당 화합물이 아밀로이드 베타의 구리 배위권을 어떻게 변형시켰는지에 대한 작용 원리를 분자적 수준에서 제안했다는 의의가 있다.

임미희 교수는 “알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리 이온이 산소와 반응할 수 있다는 점을 역으로 이용했다”라며 “이번 연구에서 최초로 발표한 단백질 내 구리 배위권 이중 변형 기법을 바탕으로, 다른 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에도 더욱 박차를 가할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원으로 수행됐다.

산소 이용해 알츠하이머 유발 단백질 독성 개선

화학과 임미희 교수 연구팀이 공기 중의 산소를 이용해 알츠하이머 유발에 관여하는 단백질의 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하는 데 성공했다.

연구팀은 알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리-아밀로이드 베타 복합체의 응집과 이에 의한 발생한 세포 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하고, 구리 배위권 이중 변형을 통한 작용 원리를 분자적 수준에서 밝혀냈다.

한지연 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 미국 국립과학원회보(PNAS)에 2월 27일 자로 게재됐다.(논문명 : Mechanistic approaches for chemically modifying the coordination sphere of copper-amyloid-β complexes)

전이 금속 중 구리 이온은 항산화 작용과 신경전달물질 생성 등 신체에 필수적인 생리적 기능에 관여한다. 건강한 사람의 뇌와 달리 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌 질환 환자의 뇌에서는 이러한 구리 이온의 항상성이 완전히 무너져있다고 알려져 있다.

알츠하이머 발병에 밀접하게 관계가 있다고 알려진 아밀로이드 베타 펩타이드는 구리 이온과 강하게 결합할 수 있다. 구리 이온은 아밀로이드 베타의 응집을 촉진할 뿐만 아니라, 활성산소를 과다하게 생성해 신경독성을 일으킨다. 따라서 구리-아밀로이드 베타 복합체를 표적하고 그 배위 결합을 효과적으로 막을 수 있는 화학적 접근 기법이 최근 주목받고 있다.

연구팀은 알츠하이머 발병 원리에 직간접적으로 관여하는 구리 이온이 공기 중 산소와 반응할 수 있다는 점을 이용했다. 이에 구리-아밀로이드 베타 복합체와 상호작용할 수 있도록 화합물을 합리적으로 설계하고, 해당분자가 산소가 존재하는 환경에서 구리 배위권에 위치한 특정 아미노산에 결합 및 산화에 의한 이중 변형을 일으킨 것을 확인했다.

연구팀은 연구팀이 개발한 배위권 이중 변형 기법에 따라 구리-아밀로이드 베타의 응집 과정 및 섬유 형성 정도가 확연히 달라짐을 확인했다. 이 기법을 통해 구리 이온의 병리학적 특성 중 하나인 활성산소 생성 정도 또한 두드러지게 개선된 것을 관찰했다.

나아가 기존의 기법과 비교했을 때 구리-아밀로이드 베타 복합체에 의한 세포 독성을 더욱 효과적으로 회복시키는 것으로 나타났다.

이번 연구는 산소의 유무, 전이 금속의 종류, 산화 활성 금속의 산화수, 아밀로이드성 단백질의 종류 등 다양한 변수의 통제를 통해 해당 화합물이 아밀로이드 베타의 구리 배위권을 어떻게 변형시켰는지에 대한 작용 원리를 분자적 수준에서 제안했다는 의의가 있다.

임미희 교수는 “알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리 이온이 산소와 반응할 수 있다는 점을 역으로 이용했다”라며 “이번 연구에서 최초로 발표한 단백질 내 구리 배위권 이중 변형 기법을 바탕으로, 다른 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에도 더욱 박차를 가할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원으로 수행됐다.

2020.03.03

조회수 17538

-

초음파를 내비게이션으로 사용하는 광학현미경 개발

생체 내부를 꿰뚫어볼 수 있는 새로운 현미경이 나왔다. 바이오 및 뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 기초과학연구원 분자 분광학 및 동력학 연구단 최원식 부연구단장 연구팀과의 공동 연구를 통해 초음파를 이용해 기존 현미경으로 볼 수 없었던 생체 내부의 미세구조를 관찰하는 기법을 개발했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)2월 5일자 온라인 판에 게재됐다.

사람의 눈은 250㎜ 떨어진 거리에 70㎜의 간격을 두고 놓인 물체를 구분할 수 있다. 이보다 작은 미세구조를 관찰하기 위해서는 광학현미경이 필요하다. 광학현미경은 눈으로 볼 수 없는 작은 미세구조를 확대해서 보여준다. 하지만 생체조직을 관찰할 때는 이야기가 달라진다.

빛이 생체 조직을 투과할 때 직진광과 산란광이라는 두 종류의 빛이 생겨난다. 직진광은 말 그대로 생체 조직의 영향 없이 직진하는 빛이며, 산란광은 생체 조직 내 세포나 세포 내 구조의 영향에 의해 진행 방향이 무작위로 굴절된 빛이다. 광학 현미경으로 생체 조직 깊은 곳을 관찰하려면 직진광에 비해 산란광이 강해져 이미지 정보가 흐려진다는 치명적인 단점이 있다. 안개 속을 볼 수 없듯, 생체 조직의 수많은 세포와 구조들이 빛을 산란시켜 이미지를 흐리게 만들기 때문이다. 반면, 초음파 영상은 태아를 감별할 수 있을 정도로 생체 내부 깊은 곳까지 이미징할 수 있지만, 해상도가 낮아 미세한 구조를 볼 수 없다는 단점이 있다.

연구진은 광학 현미경과 초음파 영상의 장점을 결합하여, 생체 내부 깊은 곳을 높은 해상도로 관찰할 수 있는 초음파 결합 광학 현미경을 개발했다. 초음파 결합 현미경은 생체 조직 내부를 잘 침투하는 초음파를 집속시킨 후, 초음파의 초점을 지나는 빛만 측정하는 방식으로 산란광의 세기를 크게 감쇄시킬 수 있다. 초음파가 광학현미경에게 관찰 경로를 알려주는 일종의 내비게이션 역할을 하는 셈이다.

초음파는 생체 조직을 응축, 팽창시켜 굴절률을 변조하는 방식으로 빛의 진행에 영향을 준다. 연구진은 이런 초음파의 특성을 응용해 초음파의 초점을 통과하는 빛만을 선택적으로 측정하는 기술을 개발하고, 이 기술을 공간 게이팅(space-gating)이라 명명했다. 초음파는 생체 내부의 ‘빛 거름망’ 역할을 하며 무작위로 산란되던 빛을 차폐한다. 공간 게이팅 기술을 통해 연구진은 산란광을 100배 이상 감쇄시키며 생체 조직 내에서 광학 이미지가 흐려지는 문제를 극복할 수 있었다.

장무석 교수는 “촘촘한 거름망을 사용하면 더 고운 가루만 남는 것처럼 초음파의 초점을 작게 할수록 산란광을 더 많이 감쇄시킬 수 있다”며 “향후 산란광을 1000~1만 배 수준까지 감쇄시켜 더 선명한 이미지를 얻게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

연구진은 개발한 현미경을 이용해 별도의 형광 표지 없이 부화한지 30일 된 성체 제브라피시의 척추 안쪽 근육 조직 이미지를 얻는데 성공했다. 기존 기술은 제브라피시의 장기, 척추 등 내부 구조에서 산란 현상이 일어나 절단을 통해서만 내부 근육 결을 관찰할 수 있었다. 이와 달리 개발된 현미경은 자연 상태 그대로 살아있는 제브라피쉬 내부 조직을 꿰뚫어볼 수 있다.

연구진은 인체 조직에도 사용할 수 있는 공간 게이팅 기술을 구현해나갈 계획이다. 향후 현미경을 소형화하고 이미징 속도를 증가시키면, 실시간 질병 진단에도 응용할 수 있을 것으로 기대된다. 이번 연구를 이끈 최원식 부연구단장은 “초음파 결합 광학 현미경은 기존 광학 현미경의 얕은 이미징 깊이 문제를 해결하는 획기적인 기술”이라며 “공간 게이팅 기술을 더욱 발전시켜 빛의 산란 현상을 이해하고, 의생명 광학 기술 분야 활용 범위를 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

초음파를 내비게이션으로 사용하는 광학현미경 개발

생체 내부를 꿰뚫어볼 수 있는 새로운 현미경이 나왔다. 바이오 및 뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 기초과학연구원 분자 분광학 및 동력학 연구단 최원식 부연구단장 연구팀과의 공동 연구를 통해 초음파를 이용해 기존 현미경으로 볼 수 없었던 생체 내부의 미세구조를 관찰하는 기법을 개발했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)2월 5일자 온라인 판에 게재됐다.

사람의 눈은 250㎜ 떨어진 거리에 70㎜의 간격을 두고 놓인 물체를 구분할 수 있다. 이보다 작은 미세구조를 관찰하기 위해서는 광학현미경이 필요하다. 광학현미경은 눈으로 볼 수 없는 작은 미세구조를 확대해서 보여준다. 하지만 생체조직을 관찰할 때는 이야기가 달라진다.

빛이 생체 조직을 투과할 때 직진광과 산란광이라는 두 종류의 빛이 생겨난다. 직진광은 말 그대로 생체 조직의 영향 없이 직진하는 빛이며, 산란광은 생체 조직 내 세포나 세포 내 구조의 영향에 의해 진행 방향이 무작위로 굴절된 빛이다. 광학 현미경으로 생체 조직 깊은 곳을 관찰하려면 직진광에 비해 산란광이 강해져 이미지 정보가 흐려진다는 치명적인 단점이 있다. 안개 속을 볼 수 없듯, 생체 조직의 수많은 세포와 구조들이 빛을 산란시켜 이미지를 흐리게 만들기 때문이다. 반면, 초음파 영상은 태아를 감별할 수 있을 정도로 생체 내부 깊은 곳까지 이미징할 수 있지만, 해상도가 낮아 미세한 구조를 볼 수 없다는 단점이 있다.

연구진은 광학 현미경과 초음파 영상의 장점을 결합하여, 생체 내부 깊은 곳을 높은 해상도로 관찰할 수 있는 초음파 결합 광학 현미경을 개발했다. 초음파 결합 현미경은 생체 조직 내부를 잘 침투하는 초음파를 집속시킨 후, 초음파의 초점을 지나는 빛만 측정하는 방식으로 산란광의 세기를 크게 감쇄시킬 수 있다. 초음파가 광학현미경에게 관찰 경로를 알려주는 일종의 내비게이션 역할을 하는 셈이다.

초음파는 생체 조직을 응축, 팽창시켜 굴절률을 변조하는 방식으로 빛의 진행에 영향을 준다. 연구진은 이런 초음파의 특성을 응용해 초음파의 초점을 통과하는 빛만을 선택적으로 측정하는 기술을 개발하고, 이 기술을 공간 게이팅(space-gating)이라 명명했다. 초음파는 생체 내부의 ‘빛 거름망’ 역할을 하며 무작위로 산란되던 빛을 차폐한다. 공간 게이팅 기술을 통해 연구진은 산란광을 100배 이상 감쇄시키며 생체 조직 내에서 광학 이미지가 흐려지는 문제를 극복할 수 있었다.

장무석 교수는 “촘촘한 거름망을 사용하면 더 고운 가루만 남는 것처럼 초음파의 초점을 작게 할수록 산란광을 더 많이 감쇄시킬 수 있다”며 “향후 산란광을 1000~1만 배 수준까지 감쇄시켜 더 선명한 이미지를 얻게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

연구진은 개발한 현미경을 이용해 별도의 형광 표지 없이 부화한지 30일 된 성체 제브라피시의 척추 안쪽 근육 조직 이미지를 얻는데 성공했다. 기존 기술은 제브라피시의 장기, 척추 등 내부 구조에서 산란 현상이 일어나 절단을 통해서만 내부 근육 결을 관찰할 수 있었다. 이와 달리 개발된 현미경은 자연 상태 그대로 살아있는 제브라피쉬 내부 조직을 꿰뚫어볼 수 있다.

연구진은 인체 조직에도 사용할 수 있는 공간 게이팅 기술을 구현해나갈 계획이다. 향후 현미경을 소형화하고 이미징 속도를 증가시키면, 실시간 질병 진단에도 응용할 수 있을 것으로 기대된다. 이번 연구를 이끈 최원식 부연구단장은 “초음파 결합 광학 현미경은 기존 광학 현미경의 얕은 이미징 깊이 문제를 해결하는 획기적인 기술”이라며 “공간 게이팅 기술을 더욱 발전시켜 빛의 산란 현상을 이해하고, 의생명 광학 기술 분야 활용 범위를 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

2020.02.21

조회수 15642

-

저전력·고속 터널 전계효과 트랜지스터 개발

물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동전력 소모량이 10배 이상, 대기전력 소모량이 1만 배 가까이 적은 저전력, 고속 트랜지스터를 개발했다.

조 교수 연구팀은 2차원 물질인 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 두 물질의 접합이 아닌 단일 물질의 두께 차이에 의한 이종접합 터널을 제작하는 데 성공했다. 이러한 단일 물질의 이종접합을 터널 트랜지스터에 활용하면 서로 다른 물질로 제작한 이종접합 트랜지스터에서 발생했던 격자 불균형, 결함, 계면 산화 등의 문제를 해결할 수 있어 고성능 터널 트랜지스터의 개발이 가능하다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)’ 1월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Thickness-controlled black phosphorus tunnel field-effect transistor fro low-power switches).

무어 법칙에 따른 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가는 현대의 정보화 기술을 가능하게 했지만 최근 트랜지스터의 소형화가 양자역학적 한계에 다다르면서 전력 소모가 급격히 증가해 이제는 무어 법칙에 따라 트랜지스터 소형화가 진행되지 못하는 상황이다. 최근에는 자율주행차, 사물인터넷 등의 등장으로 많은 양의 데이터를 저전력, 고속으로 처리할 수 있는 비메모리 반도체의 기술 발달이 시급히 요구되고 있다.

트랜지스터의 전력 소모는 크게 작동 전력 소모와 대기 전력 소모로 나뉜다. 작동 전력과 대기 전력을 같이 낮추기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압으로 정의되는 SS 값(subthreshold swing, 단위: mV/decade = mV/dec)의 감소가 필요한데, 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터에서는 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다. 이를 해결하기 위해서는 상온에서 SS 값을 60 mV/dec 이하로 낮출 수 있는 새로운 트랜지스터의 개발이 필요하다. 이전에 개발되었던 낮은 SS를 가지는 저전력 터널 트랜지스터의 경우 트랜지스터 채널을 구성하는 두 물질의 이종접합 계면에서 산화막 등의 문제가 발생하여 작동 상태에서 낮은 전류를 가지는 문제가 있었다. 작동 상태 전류는 트랜지스터 작동속도에 비례하기 때문에, 낮은 작동 상태 전류는 저전력 트랜지스터의 경쟁력을 떨어뜨린다.

조 교수 연구팀이 적은 전력소모를 위한 낮은 SS 값과 고속 작동을 위한 높은 작동 상태 전류를 단일 트랜지스터에서 동시에 달성한 것은 유례없는 일로 2차원 물질 기반의 저전력 트랜지스터가 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터의 전력 소모 문제를 해결하고, 궁극적으로 기존 트랜지스터를 대체하고 미래의 저전력 대체 트랜지스터가 될 수 있음을 의미한다. 조성재 교수는 “이번 연구는 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동해 실리콘 기반의 CMOS 트랜지스터를 대체할 수 있는 저전력 소자의 필요충분조건을 최초로 만족시킨 개발이다”라며 “대한민국 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 기초 반도체 물리학 및 산업 응용에 큰 의의를 지닌다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

저전력·고속 터널 전계효과 트랜지스터 개발

물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동전력 소모량이 10배 이상, 대기전력 소모량이 1만 배 가까이 적은 저전력, 고속 트랜지스터를 개발했다.

조 교수 연구팀은 2차원 물질인 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 두 물질의 접합이 아닌 단일 물질의 두께 차이에 의한 이종접합 터널을 제작하는 데 성공했다. 이러한 단일 물질의 이종접합을 터널 트랜지스터에 활용하면 서로 다른 물질로 제작한 이종접합 트랜지스터에서 발생했던 격자 불균형, 결함, 계면 산화 등의 문제를 해결할 수 있어 고성능 터널 트랜지스터의 개발이 가능하다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)’ 1월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Thickness-controlled black phosphorus tunnel field-effect transistor fro low-power switches).

무어 법칙에 따른 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가는 현대의 정보화 기술을 가능하게 했지만 최근 트랜지스터의 소형화가 양자역학적 한계에 다다르면서 전력 소모가 급격히 증가해 이제는 무어 법칙에 따라 트랜지스터 소형화가 진행되지 못하는 상황이다. 최근에는 자율주행차, 사물인터넷 등의 등장으로 많은 양의 데이터를 저전력, 고속으로 처리할 수 있는 비메모리 반도체의 기술 발달이 시급히 요구되고 있다.

트랜지스터의 전력 소모는 크게 작동 전력 소모와 대기 전력 소모로 나뉜다. 작동 전력과 대기 전력을 같이 낮추기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압으로 정의되는 SS 값(subthreshold swing, 단위: mV/decade = mV/dec)의 감소가 필요한데, 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터에서는 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다. 이를 해결하기 위해서는 상온에서 SS 값을 60 mV/dec 이하로 낮출 수 있는 새로운 트랜지스터의 개발이 필요하다. 이전에 개발되었던 낮은 SS를 가지는 저전력 터널 트랜지스터의 경우 트랜지스터 채널을 구성하는 두 물질의 이종접합 계면에서 산화막 등의 문제가 발생하여 작동 상태에서 낮은 전류를 가지는 문제가 있었다. 작동 상태 전류는 트랜지스터 작동속도에 비례하기 때문에, 낮은 작동 상태 전류는 저전력 트랜지스터의 경쟁력을 떨어뜨린다.

조 교수 연구팀이 적은 전력소모를 위한 낮은 SS 값과 고속 작동을 위한 높은 작동 상태 전류를 단일 트랜지스터에서 동시에 달성한 것은 유례없는 일로 2차원 물질 기반의 저전력 트랜지스터가 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터의 전력 소모 문제를 해결하고, 궁극적으로 기존 트랜지스터를 대체하고 미래의 저전력 대체 트랜지스터가 될 수 있음을 의미한다. 조성재 교수는 “이번 연구는 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동해 실리콘 기반의 CMOS 트랜지스터를 대체할 수 있는 저전력 소자의 필요충분조건을 최초로 만족시킨 개발이다”라며 “대한민국 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 기초 반도체 물리학 및 산업 응용에 큰 의의를 지닌다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.20

조회수 21125

-

초고속, 초정밀 펄스비행시간(TOF) 센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 펄스 레이저와 전광 샘플링 기법을 이용해 거리 측정에 활용할 수 있는 초고속, 초정밀의 펄스비행시간(time-of-flight, TOF) 센서 기술을 개발했다. 이 새로운 펄스비행시간 센서 기술을 이용하면 수소 원자 2개의 크기보다도 작은 180 피코미터(55억분의 1미터) 정도의 위치 차이도 200분의 1초 만에 정확하게 측정할 수 있다. 기존 고성능 거리 측정 기술의 성능을 뛰어넘는 새로운 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

나용진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 2월 10일 자에 게재됐다. (논문명: Ultrafast, sub-nanometre-precision and multifunctional time-of-flight detection)

레이저를 이용한 거리 측정 기술은 현재 보안, 자율주행 등에 사용되는 라이다(LiDAR)나 반도체 공정 등 각종 산업 분야뿐 아니라, 지진 감지, 중력파 검출 등 자연 현상 탐지까지 다양한 분야의 핵심 기술로 활용된다. 거리 측정의 분해능, 속도 및 범위 성능이 개선되면 기존 응용기술들의 성능 개선뿐 아니라 이전에는 불가능했던 새로운 물리 현상들의 측정도 가능하게 한다.

기존의 고성능 거리 측정 기술들은 크게 두 가지 방식으로 나뉜다. 기존의 펄스비행시간 기술은 미터 이상의 긴 측정 거리를 갖지만 그만큼 분해능 성능이 떨어지는 문제가 있다. 반면 간섭계 기술은 나노미터 수준의 좋은 분해능을 갖지만, 마이크로미터 수준의 좁은 측정 범위를 갖는다. 또한, 두 기술 모두 측정 속도가 느리다는 공통적인 한계가 있다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 기존의 방식들과는 완전히 다른 방식의 펄스비행시간 센서를 제안했다. 펄스 레이저에서 발생한 빛 펄스와 광다이오드로 생성한 전류 펄스 사이의 시간 차이를 전광 샘플링 기법을 이용해 측정했다. 이때 빛 펄스와 전류 펄스 간의 시간 오차가 100 아토초(1경분의 1초) 정도로 매우 적어, 빠른 속도로 나노미터 이하의 거리 차이도 정밀하게 측정할 수 있다. 또한, 전류 펄스의 길이가 수십 피코초 이상으로 길어 밀리미터 이상의 측정 범위가 동시에 가능하다. 따라서 기존의 펄스비행시간 기술이 갖는 낮은 분해능과 간섭계 기술이 가지는 좁은 측정 범위의 한계를 동시에 뛰어넘을 수 있었다.

연구팀은 새로운 펄스비행시간 기술을 이용해 고분해능 3차원 형상 이미징 기술을 시연했고, 지진파나 화산 활동 측정과 같이 미세한 변형을 측정하는 데 활용할 수 있는 고정밀 변형률 센서도 구현했다. 또한, 초고속 측정에서도 높은 분해능을 갖는다는 장점을 이용해 100MHz(1초에 1억 번의 진동에 해당) 이상의 속도로 변화하는 물체의 위치도 나노미터 분해능으로 실시간 측정 가능함을 선보였다.

연구팀은 특히 서로 멀리 떨어져 있는 다수 지점의 펄스비행시간을 동시에 정밀하게 측정할 수 있는 특징을 활용하면 스마트팩토리와 같은 환경에서 하나의 레이저와 광섬유 링크들을 이용해 다지점, 다기능성 복합센서 시스템을 구현할 수 있다고 전망했다.

김 교수는 “이 기술을 이용해 기존에는 관측하지 못했던 마이크로 소자 내에서의 비선형적인 움직임과 같은 복잡하고 빠른 동적 현상들을 실시간으로 측정하고 규명하는 것이 다음 연구 목표이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

초고속, 초정밀 펄스비행시간(TOF) 센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 펄스 레이저와 전광 샘플링 기법을 이용해 거리 측정에 활용할 수 있는 초고속, 초정밀의 펄스비행시간(time-of-flight, TOF) 센서 기술을 개발했다. 이 새로운 펄스비행시간 센서 기술을 이용하면 수소 원자 2개의 크기보다도 작은 180 피코미터(55억분의 1미터) 정도의 위치 차이도 200분의 1초 만에 정확하게 측정할 수 있다. 기존 고성능 거리 측정 기술의 성능을 뛰어넘는 새로운 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

나용진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 2월 10일 자에 게재됐다. (논문명: Ultrafast, sub-nanometre-precision and multifunctional time-of-flight detection)

레이저를 이용한 거리 측정 기술은 현재 보안, 자율주행 등에 사용되는 라이다(LiDAR)나 반도체 공정 등 각종 산업 분야뿐 아니라, 지진 감지, 중력파 검출 등 자연 현상 탐지까지 다양한 분야의 핵심 기술로 활용된다. 거리 측정의 분해능, 속도 및 범위 성능이 개선되면 기존 응용기술들의 성능 개선뿐 아니라 이전에는 불가능했던 새로운 물리 현상들의 측정도 가능하게 한다.

기존의 고성능 거리 측정 기술들은 크게 두 가지 방식으로 나뉜다. 기존의 펄스비행시간 기술은 미터 이상의 긴 측정 거리를 갖지만 그만큼 분해능 성능이 떨어지는 문제가 있다. 반면 간섭계 기술은 나노미터 수준의 좋은 분해능을 갖지만, 마이크로미터 수준의 좁은 측정 범위를 갖는다. 또한, 두 기술 모두 측정 속도가 느리다는 공통적인 한계가 있다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 기존의 방식들과는 완전히 다른 방식의 펄스비행시간 센서를 제안했다. 펄스 레이저에서 발생한 빛 펄스와 광다이오드로 생성한 전류 펄스 사이의 시간 차이를 전광 샘플링 기법을 이용해 측정했다. 이때 빛 펄스와 전류 펄스 간의 시간 오차가 100 아토초(1경분의 1초) 정도로 매우 적어, 빠른 속도로 나노미터 이하의 거리 차이도 정밀하게 측정할 수 있다. 또한, 전류 펄스의 길이가 수십 피코초 이상으로 길어 밀리미터 이상의 측정 범위가 동시에 가능하다. 따라서 기존의 펄스비행시간 기술이 갖는 낮은 분해능과 간섭계 기술이 가지는 좁은 측정 범위의 한계를 동시에 뛰어넘을 수 있었다.

연구팀은 새로운 펄스비행시간 기술을 이용해 고분해능 3차원 형상 이미징 기술을 시연했고, 지진파나 화산 활동 측정과 같이 미세한 변형을 측정하는 데 활용할 수 있는 고정밀 변형률 센서도 구현했다. 또한, 초고속 측정에서도 높은 분해능을 갖는다는 장점을 이용해 100MHz(1초에 1억 번의 진동에 해당) 이상의 속도로 변화하는 물체의 위치도 나노미터 분해능으로 실시간 측정 가능함을 선보였다.

연구팀은 특히 서로 멀리 떨어져 있는 다수 지점의 펄스비행시간을 동시에 정밀하게 측정할 수 있는 특징을 활용하면 스마트팩토리와 같은 환경에서 하나의 레이저와 광섬유 링크들을 이용해 다지점, 다기능성 복합센서 시스템을 구현할 수 있다고 전망했다.

김 교수는 “이 기술을 이용해 기존에는 관측하지 못했던 마이크로 소자 내에서의 비선형적인 움직임과 같은 복잡하고 빠른 동적 현상들을 실시간으로 측정하고 규명하는 것이 다음 연구 목표이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.12

조회수 16866

-

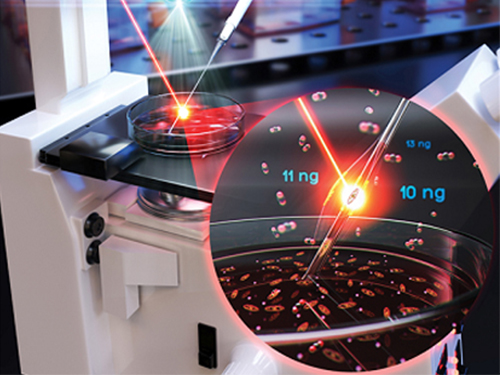

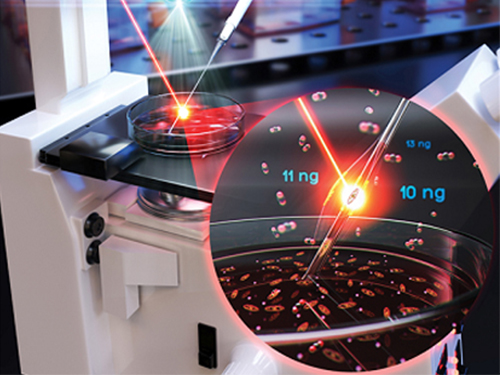

미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.

하지만 지금까지의 기술은 주로 고가의 복잡한 마이크로 및 나노 공정에 의존해왔고 측정 표본이 밀폐된 공간에 보관됨으로써 필요한 영양분들이 고갈될 수도 있다는 문제점이 있었다.

이번 연구에서는 열린 구조의 파이펫 공진기를 고안하고 제작해 배양 접시와 같이 실제 세포가 배양되는 환경에서 선택적으로 원하는 세포만을 흡입해 측정하는 시스템을 최초로 구현했다.

실험 시에 여러 입자(또는 세포) 중 특정 입자(세포)를 측정하기 위해 파이펫 공진기를 통과하는 유량을 제어했고, 도립현미경 위에서 실험을 진행했다. 선택된 특정 입자는 파이펫의 열린 입구에서부터 측정부로 이동하게 된다.

연구팀은 초당 수십만 번 떨리는 진동을 측정하기 위해 CD 및 DVD와 같은 광디스크 재생장치에 사용되는 광 픽업 장치(Optical PickUp, OPU)를 이용했다.

연구팀은 레이저 다이오드에서 렌즈를 통과해 조사된 빛이 공진기에서 반사된 후 광센서로 입사되는 신호를 분석해 공진기의 진동주파수를 정밀하게 측정할 수 있었다. 추가로 고유 진동수에서 공진기의 떨림 현상을 극대화하기 위해 전압이 걸리면 기계적인 변형이 발생하는 압전 소자가 사용됐다.

이정철 교수는 “기존의 복잡한 마이크로/나노공정을 이용해 웨이퍼로 제작하던 초미세 정밀 센서를 일반 실험실 환경에서 유리 모세관을 이용해 간단하게 제작해 대체할 수 있다는 가능성을 봤다”라며 “또한 해당 장치는 이미 바이오 연구자들에게 친숙한 파이펫 형태로서 별도의 학습 및 훈련 없이 널리 이용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACS Sensors 저널 내부표지

그림2. 유리 파이펫 공진기계장치의 개요와 제작방법

그림3. 입자의 질량 측정을 위한 파이펫 공진기의 실험 장치 구성도

그림4. 질량 따른 공진주파수의 변화 및 측정된 질량 스펙트럼 결과

미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.

하지만 지금까지의 기술은 주로 고가의 복잡한 마이크로 및 나노 공정에 의존해왔고 측정 표본이 밀폐된 공간에 보관됨으로써 필요한 영양분들이 고갈될 수도 있다는 문제점이 있었다.

이번 연구에서는 열린 구조의 파이펫 공진기를 고안하고 제작해 배양 접시와 같이 실제 세포가 배양되는 환경에서 선택적으로 원하는 세포만을 흡입해 측정하는 시스템을 최초로 구현했다.

실험 시에 여러 입자(또는 세포) 중 특정 입자(세포)를 측정하기 위해 파이펫 공진기를 통과하는 유량을 제어했고, 도립현미경 위에서 실험을 진행했다. 선택된 특정 입자는 파이펫의 열린 입구에서부터 측정부로 이동하게 된다.

연구팀은 초당 수십만 번 떨리는 진동을 측정하기 위해 CD 및 DVD와 같은 광디스크 재생장치에 사용되는 광 픽업 장치(Optical PickUp, OPU)를 이용했다.

연구팀은 레이저 다이오드에서 렌즈를 통과해 조사된 빛이 공진기에서 반사된 후 광센서로 입사되는 신호를 분석해 공진기의 진동주파수를 정밀하게 측정할 수 있었다. 추가로 고유 진동수에서 공진기의 떨림 현상을 극대화하기 위해 전압이 걸리면 기계적인 변형이 발생하는 압전 소자가 사용됐다.

이정철 교수는 “기존의 복잡한 마이크로/나노공정을 이용해 웨이퍼로 제작하던 초미세 정밀 센서를 일반 실험실 환경에서 유리 모세관을 이용해 간단하게 제작해 대체할 수 있다는 가능성을 봤다”라며 “또한 해당 장치는 이미 바이오 연구자들에게 친숙한 파이펫 형태로서 별도의 학습 및 훈련 없이 널리 이용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACS Sensors 저널 내부표지

그림2. 유리 파이펫 공진기계장치의 개요와 제작방법

그림3. 입자의 질량 측정을 위한 파이펫 공진기의 실험 장치 구성도

그림4. 질량 따른 공진주파수의 변화 및 측정된 질량 스펙트럼 결과

2020.02.07

조회수 15551

70년 만에 준-페르미 준위 분리 현상 제1 원리적으로 규명

국내 연구진이 70년 난제로 꼽히던 준-페르미 준위 분리 현상의 원자 수준 규명에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 반도체 소자 동작의 기원인 준-페르미 준위(quasi-Fermi level) 분리 현상을 제1 원리적으로 기술하는 데 최초로 성공했다고 27일 밝혔다.

제1 원리적인 방법이란 실험적 데이터나 경험적 모델을 사용하지 않고 슈뢰딩거 방정식을 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법이다.

김용훈 교수 연구팀의 연구 결과는 특히 비평형 상태의 나노 소자 내에서 발생하는 복잡한 전압 강하의 기원을 새로운 이론 체계와 슈퍼컴퓨터를 통해 규명함으로써, 다양한 첨단 반도체 소자의 분석 및 차세대 나노 소자 개발을 위한 이론적 틀을 제공할 것으로 기대되고 있다.

이주호 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지 미국‘국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)’ 4월 23일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Quasi-Fermi level splitting in nanoscale junctions from ab initio)

반도체 관련 교과서에도 소개되고 있는 준-페르미 준위 개념은 반도체 소자 내 전압인가 상황을 기술하는 표준적인 이론 도구로서 그동안 트랜지스터, 태양전지, 발광다이오드(LED) 등 다양한 반도체 소자들의 구동 원리를 이해하거나 성능을 결정하는데 경험적으로 사용돼왔다.

하지만 준-페르미 준위 분포 현상은 1956년 노벨 물리학상 수상자 윌리엄 쇼클리(William B. Shockley)가 제시한 지 70년이 지난 현재에도 전압 인가 상황의 반도체 소자 채널 내에서 측정을 하거나 계산을 해야 하는 어려움 때문에 원자 수준에서는 이해되지 못한 상황이 계속돼왔다.

연구팀은 차세대 반도체 소자의 후보군으로 주목을 받는 단일분자 소자에서, 나노미터 길이에서 발생하는 복잡한 전압 강하 현상을 최초로 규명해냈다. 특히 전도성이 강한 특정 나노 전자소자에 대해 비 선형적 전압 강하 현상이 일어나는 원인이 준-페르미 준위 분리 현상임을 밝혔다.

이러한 연구 성과는 김 교수 연구팀이 다년간에 걸쳐 새로운 반도체 소자 제1 원리 계산 이론을 확립하고 이를 소프트웨어적으로 구현했기에 가능했다. 이는 외산 소프트웨어에만 의존하던 반도체 설계 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 차세대 나노소자 전산 설계 원천기술을 확보했다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.27 조회수 18113

70년 만에 준-페르미 준위 분리 현상 제1 원리적으로 규명

국내 연구진이 70년 난제로 꼽히던 준-페르미 준위 분리 현상의 원자 수준 규명에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 반도체 소자 동작의 기원인 준-페르미 준위(quasi-Fermi level) 분리 현상을 제1 원리적으로 기술하는 데 최초로 성공했다고 27일 밝혔다.

제1 원리적인 방법이란 실험적 데이터나 경험적 모델을 사용하지 않고 슈뢰딩거 방정식을 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법이다.

김용훈 교수 연구팀의 연구 결과는 특히 비평형 상태의 나노 소자 내에서 발생하는 복잡한 전압 강하의 기원을 새로운 이론 체계와 슈퍼컴퓨터를 통해 규명함으로써, 다양한 첨단 반도체 소자의 분석 및 차세대 나노 소자 개발을 위한 이론적 틀을 제공할 것으로 기대되고 있다.

이주호 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지 미국‘국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)’ 4월 23일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Quasi-Fermi level splitting in nanoscale junctions from ab initio)

반도체 관련 교과서에도 소개되고 있는 준-페르미 준위 개념은 반도체 소자 내 전압인가 상황을 기술하는 표준적인 이론 도구로서 그동안 트랜지스터, 태양전지, 발광다이오드(LED) 등 다양한 반도체 소자들의 구동 원리를 이해하거나 성능을 결정하는데 경험적으로 사용돼왔다.

하지만 준-페르미 준위 분포 현상은 1956년 노벨 물리학상 수상자 윌리엄 쇼클리(William B. Shockley)가 제시한 지 70년이 지난 현재에도 전압 인가 상황의 반도체 소자 채널 내에서 측정을 하거나 계산을 해야 하는 어려움 때문에 원자 수준에서는 이해되지 못한 상황이 계속돼왔다.

연구팀은 차세대 반도체 소자의 후보군으로 주목을 받는 단일분자 소자에서, 나노미터 길이에서 발생하는 복잡한 전압 강하 현상을 최초로 규명해냈다. 특히 전도성이 강한 특정 나노 전자소자에 대해 비 선형적 전압 강하 현상이 일어나는 원인이 준-페르미 준위 분리 현상임을 밝혔다.

이러한 연구 성과는 김 교수 연구팀이 다년간에 걸쳐 새로운 반도체 소자 제1 원리 계산 이론을 확립하고 이를 소프트웨어적으로 구현했기에 가능했다. 이는 외산 소프트웨어에만 의존하던 반도체 설계 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 차세대 나노소자 전산 설계 원천기술을 확보했다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.27 조회수 18113 초안정 광대역 광주파수 안정화 기술 개발

기계공학과 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술을 이용한 고성능 주파수 안정화 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 150테라헤르츠(THz)의 넓은 대역폭에 걸쳐 일정한 간격으로 분포한 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 동시에 1헤르츠(Hz) 수준으로 낮출 수 있다. 이를 통해 원자시계나 주파수 분광학에 활용할 수 있고, 광주파수를 기반으로 한 양자 센서의 성능도 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

권도현 박사과정이 1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 시간표준센터와 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 3월 27일 자에 게재됐다. (논문명: Generation of multiple ultrastable optical frequency combs from an all-fiber photonic platform)

레이저의 선폭과 광주파수의 안정도는 시간/주파수 표준, 양자광학, 분광학 등 기초과학 분야뿐 아니라 거리 측정, 형상 이미징 및 분산형 센서 등 다양한 공학 응용에서의 측정 분해능을 결정한다.

특히 작년 5월 기본단위의 재정의를 통해 7개의 국제 단위계(SI) 중 6개(시간, 길이, 질량, 전류, 온도 및 광도)가 주파수를 기반으로 정의되기 때문에 광주파수의 안정도를 확보하는 것은 초정밀 측정 및 센서 분야에서 매우 중요한 이슈이다.

기존에는 다수의 광주파수를 안정화하기 위해 Q인자가 높은 초안정 공진기에 연속파 레이저를 주파수 잠금한 후 이를 다시 펄스 레이저에 주파수 잠금하는 방식을 사용했다. 하지만 이 방식은 장치의 크기가 클 뿐 아니라 주변 환경에 매우 민감한 수억 원 이상의 고가 장치이기 때문에 소수의 표준 연구소에서만 활용됐다.

연구팀은 부품의 신뢰성과 가격 경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 광학 기술을 이용한 광주파수 안정화 기술을 개발했다. 그 결과 A4 용지 절반보다 작은 면적의 소형 장치를 이용해 펄스 레이저에서 발생하는 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 1Hz 수준으로 낮출 수 있었다. 또한, 각각의 주파수 모드에서 1천조 분의 1(10-15) 수준의 주파수 안정도를 확보했다.

연구팀의 기술은 다양하게 활용 가능해, 특히 최근 대기 중 유해물질 모니터링 등의 분야에서 활용되고 있는 듀얼콤 분광학을 위한 고성능 광원으로 활용할 수 있다.

연구팀은 하나의 광섬유 링크에 두 펄스 레이저를 동시에 안정화하는 방식을 통해 150THz의 넓은 주파수 대역에 걸쳐 1Hz 수준의 선폭으로 흡수 스펙트럼을 측정할 수 있는 고분해능 듀얼콤 분광학 광원을 선보였다.

불변하는 원자의 특성을 이용해 고정확도 측정이 가능한 양자 센서의 경우도 광주파수 분광학 기반이기 때문에, 광주파수의 선폭과 안정도가 측정의 정확도와 신뢰도에 매우 중요하다.

김 교수는 “이번 연구 결과를 활용하면 소형, 경량, 저가의 장치로 1천조분의 1 수준의 광주파수 안정화가 가능해 다양한 양자 센서를 센서 네트워크 형태로 확장하는 데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.09 조회수 20728

초안정 광대역 광주파수 안정화 기술 개발

기계공학과 김정원 교수 연구팀이 광섬유 광학 기술을 이용한 고성능 주파수 안정화 기술을 개발했다.

이 기술을 이용하면 150테라헤르츠(THz)의 넓은 대역폭에 걸쳐 일정한 간격으로 분포한 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 동시에 1헤르츠(Hz) 수준으로 낮출 수 있다. 이를 통해 원자시계나 주파수 분광학에 활용할 수 있고, 광주파수를 기반으로 한 양자 센서의 성능도 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

권도현 박사과정이 1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 시간표준센터와 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 3월 27일 자에 게재됐다. (논문명: Generation of multiple ultrastable optical frequency combs from an all-fiber photonic platform)

레이저의 선폭과 광주파수의 안정도는 시간/주파수 표준, 양자광학, 분광학 등 기초과학 분야뿐 아니라 거리 측정, 형상 이미징 및 분산형 센서 등 다양한 공학 응용에서의 측정 분해능을 결정한다.

특히 작년 5월 기본단위의 재정의를 통해 7개의 국제 단위계(SI) 중 6개(시간, 길이, 질량, 전류, 온도 및 광도)가 주파수를 기반으로 정의되기 때문에 광주파수의 안정도를 확보하는 것은 초정밀 측정 및 센서 분야에서 매우 중요한 이슈이다.

기존에는 다수의 광주파수를 안정화하기 위해 Q인자가 높은 초안정 공진기에 연속파 레이저를 주파수 잠금한 후 이를 다시 펄스 레이저에 주파수 잠금하는 방식을 사용했다. 하지만 이 방식은 장치의 크기가 클 뿐 아니라 주변 환경에 매우 민감한 수억 원 이상의 고가 장치이기 때문에 소수의 표준 연구소에서만 활용됐다.

연구팀은 부품의 신뢰성과 가격 경쟁력이 확보된 광통신용 광섬유 광학 기술을 이용한 광주파수 안정화 기술을 개발했다. 그 결과 A4 용지 절반보다 작은 면적의 소형 장치를 이용해 펄스 레이저에서 발생하는 60만 개 이상의 광주파수 모드들의 선폭을 1Hz 수준으로 낮출 수 있었다. 또한, 각각의 주파수 모드에서 1천조 분의 1(10-15) 수준의 주파수 안정도를 확보했다.

연구팀의 기술은 다양하게 활용 가능해, 특히 최근 대기 중 유해물질 모니터링 등의 분야에서 활용되고 있는 듀얼콤 분광학을 위한 고성능 광원으로 활용할 수 있다.

연구팀은 하나의 광섬유 링크에 두 펄스 레이저를 동시에 안정화하는 방식을 통해 150THz의 넓은 주파수 대역에 걸쳐 1Hz 수준의 선폭으로 흡수 스펙트럼을 측정할 수 있는 고분해능 듀얼콤 분광학 광원을 선보였다.

불변하는 원자의 특성을 이용해 고정확도 측정이 가능한 양자 센서의 경우도 광주파수 분광학 기반이기 때문에, 광주파수의 선폭과 안정도가 측정의 정확도와 신뢰도에 매우 중요하다.

김 교수는 “이번 연구 결과를 활용하면 소형, 경량, 저가의 장치로 1천조분의 1 수준의 광주파수 안정화가 가능해 다양한 양자 센서를 센서 네트워크 형태로 확장하는 데 기여할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.09 조회수 20728 딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.27 조회수 16006

딥러닝 통해 MRI 다중 대조도 영상 복원 기법 개발

바이오및뇌공학과 박성홍 교수 연구팀이 자기공명영상장치(MRI)의 다중 대조도 영상을 복원하기 위한 새로운 딥러닝 네트워크를 개발했다. 이번 연구를 통해 병원에서 반복적으로 획득하는 다중 대조도 MRI 영상을 얻는 시간이 크게 줄어 편의성 증대, 촬영비용 절감 등의 효과를 볼 것으로 기대된다.

도원준 박사가 1 저자로, 서성훈 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 우수성을 인정받아 국제 학술지 ‘메디컬 피직스 (Medical Physics)’ 2020년 3월호 표지 논문으로 게재됐다.

일반적으로 임상적 환경에서 MRI 촬영은 정확한 진단을 위해 두 개 이상의 대조도로 진행돼 촬영시간이 길어진다. 이에 따라 MRI 촬영비용도 비싸지며 환자들의 불편함을 유발하고, 영상의 품질 역시 환자의 움직임 등으로 인해 낮아질 수 있다.

문제 해결을 보완하기 위해 박 교수 연구팀은 다중 대조도 획득의 특징을 활용한 새로운 딥러닝 기법을 개발해 기존 방식보다 데이터를 적게 수집하는 방식으로 MRI 영상획득 시간을 크게 단축했다. MRI 영상에서 데이터를 적게 수집하는 것은 영상의 주파수 영역에서 이뤄지며, 일반적으로 위상 인코딩의 개수를 줄이는 것으로 영상획득 시간을 감소시키는 것을 뜻한다. 영상획득 시간은 줄어든 인코딩 개수의 비율만큼 줄어들게 되며, 이번 연구에서는 촬영시간을 최대 8배까지 줄여 영상을 복원했다.

연구팀은 임상에서 정확한 진단을 위해 MRI 영상을 다중 대조도로 얻는다는 점을 활용해 복원의 효율을 높였으며, 실제로 데이터를 얻을 당시의 전략을 고려해 네트워크들을 따로 개발했다. 구체적으로 ▲다중 대조도 전체 프로토콜의 촬영시간을 모두 줄이는 네트워크(X-net)와 ▲하나의 프로토콜은 전체 인코딩 데이터를 획득하고 나머지 프로토콜들은 촬영시간을 크게 줄이는 네트워크(Y-net)를 따로 개발해 MRI 다중 대조도 영상을 촬영하는 목적에 맞춰 다르게 최적화했다.

박성홍 교수는 “병원에서 반복적으로 시행하는 다중 대조도 MRI 촬영의 특성을 잘 살려서 성능을 극대화한 딥러닝 네트워크의 개발에 의의가 있다”라며, “병원에서 환자의 MRI 촬영시간을 줄이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다”라고 말했다.

서울대학교병원 최승홍 교수와 공동연구로 진행한 이번 연구는 한국연구재단과 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.27 조회수 16006 미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.26 조회수 19556

미생물의 새로운 C1 가스 흡수 대사회로 규명

생명과학과 조병관 교수 연구팀이 미생물이 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 단일 탄소로 이뤄진 가스)를 활용하는 새로운 대사 회로 메커니즘을 규명했다. 연구팀이 규명한 새 대사회로는 현재까지 알려진 관련 대사회로 중 가장 우수한 효율을 갖고 있어 향후 C1 가스를 고부가가치 생화학물질로 전환하는 산업적 응용에 활용 가능할 것으로 기대된다.

조병관 교수와 UNIST 김동혁 교수 공동 연구팀이 수행하고 KAIST 송요셉 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 3월 13일 자 온라인판에 게재됐다.(논문명 : Functional cooperation of the glycine synthase-reductase and Wood-Ljungdahl pathways for autotrophic growth of Clostridium drakei)

현재까지 자연계에 알려진 C1 가스를 유기물로 전환하는 대사회로는 총 6개이며, 대표적인 예로 식물의 광합성을 들 수 있다. 그중 미생물인 아세토젠 내에서 발견되는 우드-융달 대사회로는 C1 가스의 흡수 대사회로 중 가장 효율적인 회로로 알려져 있다. 특히 아세토젠은 다양한 환경에서 서식할 수 있어 1년에 1천억kg의 아세틸산(아세토젠의 생산물)을 생산하며 지구 탄소 순환에 큰 영향을 끼친다.

그러나 아세토젠 미생물은 대장균과 같은 산업 미생물과 비교했을 때 생장 속도가 10배 이상 느리다. 이는 C1 가스를 유용한 생화학물질로 변환하기 위한 산업적 미생물로 이용되기에 한계점으로 작용한다. 이에 C1 가스 고정을 더욱 효율적으로 할 수 있는 새로운 대사경로 연구가 활발히 이뤄지고 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아세토젠 미생물 중 하나인 클로스트리디움 드라케이(Clostridium drakei)가 이산화탄소 흡수 시 다른 미생물에 비해 빠른 성장 속도를 나타내는 점에 주목해, C1 가스 전환효율을 높일 실마리를 찾아낼 수 있을 것으로 예측했다. 연구팀은 차세대시퀀싱 기술을 이용한 게놈서열 및 유전자 분석을 통해 디지털 가상 세포를 구축하고 C1 가스의 흡수 대사경로 효율을 예측했다. 이 결과 현재까지 보고되지 않은 새로운 7번째 대사회로의 존재를 발견했다.

우드-융달 대사 회로와 글리신 생합성 대사회로가 결합돼 C1 가스 고정과 동시에 세포 생장에 필요한 에너지를 획득하는 새로운 형태의 대사회로의 존재를 규명했다. 연구팀은 대사 회로를 구성하는 유전자의 발현량, 동위원소를 이용한 대사경로 흐름 추적, 유전자가위 기술 등을 통해 클로스트리디움 드라케이 미생물이 실제로 새로운 대사 회로를 사용해 C1 가스를 흡수하는 것을 증명했다. 더불어 관련 유전자들을 세포 생장 속도가 느린 다른 아세토젠 미생물에 도입한 결과 빠른 속도로 C1 가스를 사용하여 생장함을 확인했다.

조 교수는 “연구팀이 발굴한 신규 C1 가스 고정 대사 회로를 이용해 아세토젠 미생물의 느린 생장 속도로 인한 고부가가치 생화학물질 생합성 한계를 극복할 수 있기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구결과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성 연구단(글로벌프론티어사업)의 지원과 KAIST 초세대 협력연구실 사업(바이오디자인 연구실)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.26 조회수 19556 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.20 조회수 19720

계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성

생명화학공학과 이진우 교수팀이 서로 다른 크기의 기공을 동시에 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 기술을 개발했다.연구팀의 합성기술은 다공성 2차원 탄소 소재의 기공 크기와 구조 및 두께 등의 물성을 정밀하게 제어할 수 있는 새로운 원천 기술로 2차전지, 촉매 분야에서 고용량 전극 소재로 활용될 것으로 기대된다.

김성섭 박사, 주미은 석사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 화학 분야 국제 학술지 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS)’ 2월 13일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polymer Interfacial Self-Assembly Guided Two-Dimensional Engineering of Hierarchically Porous Carbon Nanosheets)

기존의 다공성 2차원 탄소 소재의 합성은 대부분 그래핀 소재에 기공을 형성하는 방식에 의존하지만, 이는 기공의 크기와 구조를 효율적으로 제어할 수 없다는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해서 2차원 나노시트를 주형으로 이용해 블록공중합체의 자기조립 방식을 시도했으나 추가적인 주형의 합성이 필수적이기 때문에 합성 과정이 복잡하고 두께의 조절이 쉽지 않다는 문제가 발생한다.따라서 기공의 크기 등 나노 구조의 제어가 가능하면서도 손쉬운 합성을 할 수 있는 다공성 2차원 탄소 나노시트 합성법 개발의 필요성이 커지고 있다.

이 교수 연구팀은 블록공중합체, 단일중합체 고분자 혼합물의 상 거동을 이용해 마이크로 기공과 메조 기공, 그리고 8.5nm의 두께를 갖는 계층형 다공성 2차원 탄소 나노시트를 합성하는 데 성공했다. 서로 섞이지 않는 두 종류의 단일중합체의 계면 사이에서 블록공중합체와 무기 전구체가 자기조립을 통해서 다공성 구조를 형성하는 원리이다.이 합성 방법은 별도의 주형이 필요하지 않은 간단한 방법으로 기존의 복잡한 과정을 혁신적으로 줄여 생산력을 증대했다. 이를 이용해 연구팀은 계층형 다공성 탄소 나노시트를 차세대 전지인 칼륨이온전지(potassium-ion batteries)의 음극에 적용해 용량을 기존 흑연 소재의 8배 이상 높이는 결과를 얻었다.

연구팀의 합성기술은 블록공중합체의 분자량 및 고분자대비 질량을 조절해 손쉽게 나노구조(기공 크기, 구조, 두께)를 조절할 수 있어 맞춤형 나노소재로 활용할 수 있을 것으로 기대된다. 이진우 교수는 “기존 다공성 2차원 무기 소재 합성기술의 문제점을 고분자 블렌드 성질을 이용해 해결할 수 있음을 보여줬다”라며 “이는 고분자 물리학과 무기 소재 합성을 이어주는 중요한 연구가 되며 다양한 에너지 장치에 적용될 수 있을 것이다”라고 설명했다.

이번 연구는 과학기술정통부와 한국연구재단이 추진하는 C1가스리파이너리 사업, 수소에너지혁신기술개발사업, 기후변화대응기술개발사업 및 미래소재디스커버리사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.20 조회수 19720 원자 틈 이용해 이산화탄소의 연료 변환 성공

신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 성균관대, UNIST, 부산대, 미국 버클리대학, 칼텍과의 공동 연구를 통해 구리 입자 내 원자의 틈을 제어하는 기술을 적용해 온실가스인 이산화탄소를 에틸렌 등의 고부가 연료로 변환할 수 있는 전기화학촉매 소재기술을 개발했다.

이는 이산화탄소로부터 에틸렌 생성비율을 최고 80%까지 높이는 기술로, 연구팀은 기존 나노입자기반 촉매의 한계를 뛰어넘기 위해 원자수준의 촉매제어 기술을 도입했다. 이번 연구결과는 기존 촉매소재 설계에서 제시되지 않은 ‘원자 틈’을 처음으로 촉매설계의 주요인자로 적용해 산업적 가치가 높은 에틸렌의 생산성을 획기적으로 높였다. 동시에 천연가스에서 손쉽게 얻을 수 있는 메탄의 생성을 실험적으로 완전히 억제했으며, 양자역학 계산 기술을 이용해 원자 틈의 촉매반응 활성 원리를 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)’ 3월 10일자에 표지논문으로 게재 됐다. (논문명: Atomic-Scale Spacing between Copper Facets for the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide)

전기화학적 촉매반응을 활용한 이산화탄소 변환 기술은 지구 온난화를 일으키는 이산화탄소를 저감하는 대표 기술 중의 하나로, 효율적인 이산화탄소 전환 촉매기술의 개발을 통해 대기 중의 이산화탄소 농도를 줄이면서 산업에 유용한 연료나 화합물을 생산하는 기술이다. 이산화탄소 전환을 위해 다양한 전이금속 기반의 전기화학 촉매가 개발되고 있으나, 에틸렌과 같은 탄화수소 계열의 연료를 생산할 수 있는 원소는 구리가 유일하다.

하지만 일반적으로 구리 촉매는 반응 속도 및 생성물의 선택성이 높지 않아 이산화탄소 저감의 실효성과 생성물의 경제성이 떨어졌다. 이를 해결하기 위해 구리촉매의 특성을 개선하려는 연구가 세계적으로 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 산화된 구리의 환원반응을 전기화학적으로 미세하게 제어해 구리 결정면 사이에 1나노미터 미만의 좁은 틈을 생성했다. 이 원자 틈에서 이산화탄소 환원반응 중간생성물의 촉매표면 흡착에너지를 최적화해 촉매반응의 활성을 극대화했다. 동시에 탄소-탄소 결합을 유도해 에틸렌과 같은 고부가 화합물이 효율적으로 생산되는 것을 규명했다. 연구에서 제안한 신규 활성인자인 원자 틈 원리는 다양한 전기화학 촉매 연구 분야로 확장할 수 있다는 의의를 갖는다.

강정구 교수는 “구리 기반 촉매소재에 간단한 공정 처리기술을 도입해 온실가스인 이산화탄소를 전환함으로써 고부가 화합물인 에틸렌을 효율적으로 생산하는 소재기술이다”라며, “기후변화 및 온실가스 문제 대응을 위한 핵심 대안기술이 될 수 있을 것으로 전망한다”라고 말했다.

이번 연구는 강정구 교수, 성균관대학교 정형모 교수, UNIST 권영국 교수, 부산대 김광호 교수, 그리고 미국 버클리, 칼텍 연구팀과 공동연구를 통해서 이뤄졌으며, 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업, 신진연구자지원사업 및 차세대탄소자원화사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.16 조회수 22862

원자 틈 이용해 이산화탄소의 연료 변환 성공

신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 성균관대, UNIST, 부산대, 미국 버클리대학, 칼텍과의 공동 연구를 통해 구리 입자 내 원자의 틈을 제어하는 기술을 적용해 온실가스인 이산화탄소를 에틸렌 등의 고부가 연료로 변환할 수 있는 전기화학촉매 소재기술을 개발했다.

이는 이산화탄소로부터 에틸렌 생성비율을 최고 80%까지 높이는 기술로, 연구팀은 기존 나노입자기반 촉매의 한계를 뛰어넘기 위해 원자수준의 촉매제어 기술을 도입했다. 이번 연구결과는 기존 촉매소재 설계에서 제시되지 않은 ‘원자 틈’을 처음으로 촉매설계의 주요인자로 적용해 산업적 가치가 높은 에틸렌의 생산성을 획기적으로 높였다. 동시에 천연가스에서 손쉽게 얻을 수 있는 메탄의 생성을 실험적으로 완전히 억제했으며, 양자역학 계산 기술을 이용해 원자 틈의 촉매반응 활성 원리를 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 에너지 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈 (Advanced Energy Materials)’ 3월 10일자에 표지논문으로 게재 됐다. (논문명: Atomic-Scale Spacing between Copper Facets for the Electrochemical Reduction of Carbon Dioxide)

전기화학적 촉매반응을 활용한 이산화탄소 변환 기술은 지구 온난화를 일으키는 이산화탄소를 저감하는 대표 기술 중의 하나로, 효율적인 이산화탄소 전환 촉매기술의 개발을 통해 대기 중의 이산화탄소 농도를 줄이면서 산업에 유용한 연료나 화합물을 생산하는 기술이다. 이산화탄소 전환을 위해 다양한 전이금속 기반의 전기화학 촉매가 개발되고 있으나, 에틸렌과 같은 탄화수소 계열의 연료를 생산할 수 있는 원소는 구리가 유일하다.

하지만 일반적으로 구리 촉매는 반응 속도 및 생성물의 선택성이 높지 않아 이산화탄소 저감의 실효성과 생성물의 경제성이 떨어졌다. 이를 해결하기 위해 구리촉매의 특성을 개선하려는 연구가 세계적으로 활발히 진행되고 있다.

연구팀은 산화된 구리의 환원반응을 전기화학적으로 미세하게 제어해 구리 결정면 사이에 1나노미터 미만의 좁은 틈을 생성했다. 이 원자 틈에서 이산화탄소 환원반응 중간생성물의 촉매표면 흡착에너지를 최적화해 촉매반응의 활성을 극대화했다. 동시에 탄소-탄소 결합을 유도해 에틸렌과 같은 고부가 화합물이 효율적으로 생산되는 것을 규명했다. 연구에서 제안한 신규 활성인자인 원자 틈 원리는 다양한 전기화학 촉매 연구 분야로 확장할 수 있다는 의의를 갖는다.

강정구 교수는 “구리 기반 촉매소재에 간단한 공정 처리기술을 도입해 온실가스인 이산화탄소를 전환함으로써 고부가 화합물인 에틸렌을 효율적으로 생산하는 소재기술이다”라며, “기후변화 및 온실가스 문제 대응을 위한 핵심 대안기술이 될 수 있을 것으로 전망한다”라고 말했다.

이번 연구는 강정구 교수, 성균관대학교 정형모 교수, UNIST 권영국 교수, 부산대 김광호 교수, 그리고 미국 버클리, 칼텍 연구팀과 공동연구를 통해서 이뤄졌으며, 과학기술정보통신부의 글로벌프론티어사업, 신진연구자지원사업 및 차세대탄소자원화사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.03.16 조회수 22862 이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.10 조회수 17805

이산화탄소 환원 나노구조 촉매 개발

신소재공학과 전석우 교수와 오지훈 교수 연구팀이 이산화탄소의 전기화학 환원 반응 시 발생하는 물질이동의 한계를 극복해 값 비싼 금 촉매의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 3차원 나노구조 촉매를 개발했다.

연구팀은 두 가지 크기의 기공 네트워크를 지닌 계층 다공성 나노 구조를 이용해 이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환율을 기존 나노 구조 촉매 대비 최대 3.96 배 높일 수 있는 촉매 디자인을 제시했다.

현가예 박사과정과 송준태 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 3월 4일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Hierarchically Porous Au Nanostructures with Interconnected Channels for Efficient Mass Transport in Electrocatalytic CO2 Reduction)

최근 이산화탄소의 배출과 화석 연료 고갈이 심화됨에 따라 이산화탄소를 재활용해 유용한 화합물로 전기 화학적 전환하는 연구가 주목받고 있다. 이산화탄소 환원 반응은 유사한 산화환원 전위를 갖는 수소 생산 반응과 경쟁적으로 일어나는 문제점이 있어, 원하는 화합물로 선택도를 높이고 활성 부위를 극대화해 높은 전환율을 얻기 위한 금속 나노 구조 촉매 개발이 활발히 진행 중이다.

이산화탄소에서 일산화탄소로의 전환 반응 촉매 중 금은 가장 우수한 성능을 보이지만 값이 매우 비싸 실제 적용을 위해서는 나노 구조를 형성하는 등의 방법을 통해 적은 양의 금을 활용하는 것이 이상적이다.

하지만 기존 연구에서 보고된 나노 구조는 복잡하게 엉킨 촉매 구조로 인해 수계 반응을 통해 생성되는 일산화탄소 기포가 반응 도중 쉽게 구조를 막아 활성 부위를 차단하고, 전해질을 통한 반응물의 이동도 어렵게 해 촉매의 생산성을 떨어뜨린다.

연구팀은 문제 해결을 위해 정렬된 3차원 나노 구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝(PnP, Proximity-field nanopatterning)과 전기 도금 기술을 이용해, 약 10나노미터 크기의 나노 기공과 200~300나노미터 크기의 매크로 기공이 주기적으로 연결된 채널을 포함하는 3차원 계층 다공성 금 나노 구조를 대면적으로 제작했다.

그 결과, 계층 나노 구조 촉매는 나노 기공을 통해 높은 일산화탄소 생산 선택도를 달성함과 동시에 주기적으로 배열된 매크로 기공 채널을 통해 효율적인 물질이동을 유도함으로써, 높은 질량당 전환율을 달성해 값 비싼 금의 사용을 효과적으로 줄일 수 있는 해결 방안을 제시했다.

또한, 3차원 나노 구조 금 촉매의 기공 크기와 분포가 조절 된 서로 다른 세 가지 나노 구조 촉매를 통해 기공 네트워크와 반응물, 생성물의 확산에 미치는 영향을 구조적 관점에서 조사했다.

이 기술은 이산화탄소 환원 촉매 연구 뿐 아니라 유사 전기화학 분야에서 발생하는 물질이동 문제를 해결하고 효율적인 촉매활용을 위한 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 미래소재디스커버리 사업과 나노소재원천기술개발사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.03.10 조회수 17805 산소 이용해 알츠하이머 유발 단백질 독성 개선

화학과 임미희 교수 연구팀이 공기 중의 산소를 이용해 알츠하이머 유발에 관여하는 단백질의 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하는 데 성공했다.

연구팀은 알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리-아밀로이드 베타 복합체의 응집과 이에 의한 발생한 세포 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하고, 구리 배위권 이중 변형을 통한 작용 원리를 분자적 수준에서 밝혀냈다.

한지연 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 미국 국립과학원회보(PNAS)에 2월 27일 자로 게재됐다.(논문명 : Mechanistic approaches for chemically modifying the coordination sphere of copper-amyloid-β complexes)

전이 금속 중 구리 이온은 항산화 작용과 신경전달물질 생성 등 신체에 필수적인 생리적 기능에 관여한다. 건강한 사람의 뇌와 달리 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌 질환 환자의 뇌에서는 이러한 구리 이온의 항상성이 완전히 무너져있다고 알려져 있다.

알츠하이머 발병에 밀접하게 관계가 있다고 알려진 아밀로이드 베타 펩타이드는 구리 이온과 강하게 결합할 수 있다. 구리 이온은 아밀로이드 베타의 응집을 촉진할 뿐만 아니라, 활성산소를 과다하게 생성해 신경독성을 일으킨다. 따라서 구리-아밀로이드 베타 복합체를 표적하고 그 배위 결합을 효과적으로 막을 수 있는 화학적 접근 기법이 최근 주목받고 있다.

연구팀은 알츠하이머 발병 원리에 직간접적으로 관여하는 구리 이온이 공기 중 산소와 반응할 수 있다는 점을 이용했다. 이에 구리-아밀로이드 베타 복합체와 상호작용할 수 있도록 화합물을 합리적으로 설계하고, 해당분자가 산소가 존재하는 환경에서 구리 배위권에 위치한 특정 아미노산에 결합 및 산화에 의한 이중 변형을 일으킨 것을 확인했다.

연구팀은 연구팀이 개발한 배위권 이중 변형 기법에 따라 구리-아밀로이드 베타의 응집 과정 및 섬유 형성 정도가 확연히 달라짐을 확인했다. 이 기법을 통해 구리 이온의 병리학적 특성 중 하나인 활성산소 생성 정도 또한 두드러지게 개선된 것을 관찰했다.

나아가 기존의 기법과 비교했을 때 구리-아밀로이드 베타 복합체에 의한 세포 독성을 더욱 효과적으로 회복시키는 것으로 나타났다.

이번 연구는 산소의 유무, 전이 금속의 종류, 산화 활성 금속의 산화수, 아밀로이드성 단백질의 종류 등 다양한 변수의 통제를 통해 해당 화합물이 아밀로이드 베타의 구리 배위권을 어떻게 변형시켰는지에 대한 작용 원리를 분자적 수준에서 제안했다는 의의가 있다.

임미희 교수는 “알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리 이온이 산소와 반응할 수 있다는 점을 역으로 이용했다”라며 “이번 연구에서 최초로 발표한 단백질 내 구리 배위권 이중 변형 기법을 바탕으로, 다른 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에도 더욱 박차를 가할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원으로 수행됐다.

2020.03.03 조회수 17538

산소 이용해 알츠하이머 유발 단백질 독성 개선

화학과 임미희 교수 연구팀이 공기 중의 산소를 이용해 알츠하이머 유발에 관여하는 단백질의 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하는 데 성공했다.

연구팀은 알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리-아밀로이드 베타 복합체의 응집과 이에 의한 발생한 세포 독성을 개선할 수 있는 화학적 도구를 설계하고, 구리 배위권 이중 변형을 통한 작용 원리를 분자적 수준에서 밝혀냈다.

한지연 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지인 미국 국립과학원회보(PNAS)에 2월 27일 자로 게재됐다.(논문명 : Mechanistic approaches for chemically modifying the coordination sphere of copper-amyloid-β complexes)

전이 금속 중 구리 이온은 항산화 작용과 신경전달물질 생성 등 신체에 필수적인 생리적 기능에 관여한다. 건강한 사람의 뇌와 달리 알츠하이머병 같은 퇴행성 뇌 질환 환자의 뇌에서는 이러한 구리 이온의 항상성이 완전히 무너져있다고 알려져 있다.

알츠하이머 발병에 밀접하게 관계가 있다고 알려진 아밀로이드 베타 펩타이드는 구리 이온과 강하게 결합할 수 있다. 구리 이온은 아밀로이드 베타의 응집을 촉진할 뿐만 아니라, 활성산소를 과다하게 생성해 신경독성을 일으킨다. 따라서 구리-아밀로이드 베타 복합체를 표적하고 그 배위 결합을 효과적으로 막을 수 있는 화학적 접근 기법이 최근 주목받고 있다.

연구팀은 알츠하이머 발병 원리에 직간접적으로 관여하는 구리 이온이 공기 중 산소와 반응할 수 있다는 점을 이용했다. 이에 구리-아밀로이드 베타 복합체와 상호작용할 수 있도록 화합물을 합리적으로 설계하고, 해당분자가 산소가 존재하는 환경에서 구리 배위권에 위치한 특정 아미노산에 결합 및 산화에 의한 이중 변형을 일으킨 것을 확인했다.

연구팀은 연구팀이 개발한 배위권 이중 변형 기법에 따라 구리-아밀로이드 베타의 응집 과정 및 섬유 형성 정도가 확연히 달라짐을 확인했다. 이 기법을 통해 구리 이온의 병리학적 특성 중 하나인 활성산소 생성 정도 또한 두드러지게 개선된 것을 관찰했다.

나아가 기존의 기법과 비교했을 때 구리-아밀로이드 베타 복합체에 의한 세포 독성을 더욱 효과적으로 회복시키는 것으로 나타났다.

이번 연구는 산소의 유무, 전이 금속의 종류, 산화 활성 금속의 산화수, 아밀로이드성 단백질의 종류 등 다양한 변수의 통제를 통해 해당 화합물이 아밀로이드 베타의 구리 배위권을 어떻게 변형시켰는지에 대한 작용 원리를 분자적 수준에서 제안했다는 의의가 있다.

임미희 교수는 “알츠하이머 발병에 관여한다고 알려진 구리 이온이 산소와 반응할 수 있다는 점을 역으로 이용했다”라며 “이번 연구에서 최초로 발표한 단백질 내 구리 배위권 이중 변형 기법을 바탕으로, 다른 퇴행성 뇌질환의 치료제 개발에도 더욱 박차를 가할 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원으로 수행됐다.

2020.03.03 조회수 17538 초음파를 내비게이션으로 사용하는 광학현미경 개발

생체 내부를 꿰뚫어볼 수 있는 새로운 현미경이 나왔다. 바이오 및 뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 기초과학연구원 분자 분광학 및 동력학 연구단 최원식 부연구단장 연구팀과의 공동 연구를 통해 초음파를 이용해 기존 현미경으로 볼 수 없었던 생체 내부의 미세구조를 관찰하는 기법을 개발했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)2월 5일자 온라인 판에 게재됐다.

사람의 눈은 250㎜ 떨어진 거리에 70㎜의 간격을 두고 놓인 물체를 구분할 수 있다. 이보다 작은 미세구조를 관찰하기 위해서는 광학현미경이 필요하다. 광학현미경은 눈으로 볼 수 없는 작은 미세구조를 확대해서 보여준다. 하지만 생체조직을 관찰할 때는 이야기가 달라진다.

빛이 생체 조직을 투과할 때 직진광과 산란광이라는 두 종류의 빛이 생겨난다. 직진광은 말 그대로 생체 조직의 영향 없이 직진하는 빛이며, 산란광은 생체 조직 내 세포나 세포 내 구조의 영향에 의해 진행 방향이 무작위로 굴절된 빛이다. 광학 현미경으로 생체 조직 깊은 곳을 관찰하려면 직진광에 비해 산란광이 강해져 이미지 정보가 흐려진다는 치명적인 단점이 있다. 안개 속을 볼 수 없듯, 생체 조직의 수많은 세포와 구조들이 빛을 산란시켜 이미지를 흐리게 만들기 때문이다. 반면, 초음파 영상은 태아를 감별할 수 있을 정도로 생체 내부 깊은 곳까지 이미징할 수 있지만, 해상도가 낮아 미세한 구조를 볼 수 없다는 단점이 있다.

연구진은 광학 현미경과 초음파 영상의 장점을 결합하여, 생체 내부 깊은 곳을 높은 해상도로 관찰할 수 있는 초음파 결합 광학 현미경을 개발했다. 초음파 결합 현미경은 생체 조직 내부를 잘 침투하는 초음파를 집속시킨 후, 초음파의 초점을 지나는 빛만 측정하는 방식으로 산란광의 세기를 크게 감쇄시킬 수 있다. 초음파가 광학현미경에게 관찰 경로를 알려주는 일종의 내비게이션 역할을 하는 셈이다.

초음파는 생체 조직을 응축, 팽창시켜 굴절률을 변조하는 방식으로 빛의 진행에 영향을 준다. 연구진은 이런 초음파의 특성을 응용해 초음파의 초점을 통과하는 빛만을 선택적으로 측정하는 기술을 개발하고, 이 기술을 공간 게이팅(space-gating)이라 명명했다. 초음파는 생체 내부의 ‘빛 거름망’ 역할을 하며 무작위로 산란되던 빛을 차폐한다. 공간 게이팅 기술을 통해 연구진은 산란광을 100배 이상 감쇄시키며 생체 조직 내에서 광학 이미지가 흐려지는 문제를 극복할 수 있었다.

장무석 교수는 “촘촘한 거름망을 사용하면 더 고운 가루만 남는 것처럼 초음파의 초점을 작게 할수록 산란광을 더 많이 감쇄시킬 수 있다”며 “향후 산란광을 1000~1만 배 수준까지 감쇄시켜 더 선명한 이미지를 얻게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

연구진은 개발한 현미경을 이용해 별도의 형광 표지 없이 부화한지 30일 된 성체 제브라피시의 척추 안쪽 근육 조직 이미지를 얻는데 성공했다. 기존 기술은 제브라피시의 장기, 척추 등 내부 구조에서 산란 현상이 일어나 절단을 통해서만 내부 근육 결을 관찰할 수 있었다. 이와 달리 개발된 현미경은 자연 상태 그대로 살아있는 제브라피쉬 내부 조직을 꿰뚫어볼 수 있다.

연구진은 인체 조직에도 사용할 수 있는 공간 게이팅 기술을 구현해나갈 계획이다. 향후 현미경을 소형화하고 이미징 속도를 증가시키면, 실시간 질병 진단에도 응용할 수 있을 것으로 기대된다. 이번 연구를 이끈 최원식 부연구단장은 “초음파 결합 광학 현미경은 기존 광학 현미경의 얕은 이미징 깊이 문제를 해결하는 획기적인 기술”이라며 “공간 게이팅 기술을 더욱 발전시켜 빛의 산란 현상을 이해하고, 의생명 광학 기술 분야 활용 범위를 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

2020.02.21 조회수 15642

초음파를 내비게이션으로 사용하는 광학현미경 개발

생체 내부를 꿰뚫어볼 수 있는 새로운 현미경이 나왔다. 바이오 및 뇌공학과 장무석 교수 연구팀이 기초과학연구원 분자 분광학 및 동력학 연구단 최원식 부연구단장 연구팀과의 공동 연구를 통해 초음파를 이용해 기존 현미경으로 볼 수 없었던 생체 내부의 미세구조를 관찰하는 기법을 개발했다.

연구결과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)2월 5일자 온라인 판에 게재됐다.

사람의 눈은 250㎜ 떨어진 거리에 70㎜의 간격을 두고 놓인 물체를 구분할 수 있다. 이보다 작은 미세구조를 관찰하기 위해서는 광학현미경이 필요하다. 광학현미경은 눈으로 볼 수 없는 작은 미세구조를 확대해서 보여준다. 하지만 생체조직을 관찰할 때는 이야기가 달라진다.

빛이 생체 조직을 투과할 때 직진광과 산란광이라는 두 종류의 빛이 생겨난다. 직진광은 말 그대로 생체 조직의 영향 없이 직진하는 빛이며, 산란광은 생체 조직 내 세포나 세포 내 구조의 영향에 의해 진행 방향이 무작위로 굴절된 빛이다. 광학 현미경으로 생체 조직 깊은 곳을 관찰하려면 직진광에 비해 산란광이 강해져 이미지 정보가 흐려진다는 치명적인 단점이 있다. 안개 속을 볼 수 없듯, 생체 조직의 수많은 세포와 구조들이 빛을 산란시켜 이미지를 흐리게 만들기 때문이다. 반면, 초음파 영상은 태아를 감별할 수 있을 정도로 생체 내부 깊은 곳까지 이미징할 수 있지만, 해상도가 낮아 미세한 구조를 볼 수 없다는 단점이 있다.

연구진은 광학 현미경과 초음파 영상의 장점을 결합하여, 생체 내부 깊은 곳을 높은 해상도로 관찰할 수 있는 초음파 결합 광학 현미경을 개발했다. 초음파 결합 현미경은 생체 조직 내부를 잘 침투하는 초음파를 집속시킨 후, 초음파의 초점을 지나는 빛만 측정하는 방식으로 산란광의 세기를 크게 감쇄시킬 수 있다. 초음파가 광학현미경에게 관찰 경로를 알려주는 일종의 내비게이션 역할을 하는 셈이다.

초음파는 생체 조직을 응축, 팽창시켜 굴절률을 변조하는 방식으로 빛의 진행에 영향을 준다. 연구진은 이런 초음파의 특성을 응용해 초음파의 초점을 통과하는 빛만을 선택적으로 측정하는 기술을 개발하고, 이 기술을 공간 게이팅(space-gating)이라 명명했다. 초음파는 생체 내부의 ‘빛 거름망’ 역할을 하며 무작위로 산란되던 빛을 차폐한다. 공간 게이팅 기술을 통해 연구진은 산란광을 100배 이상 감쇄시키며 생체 조직 내에서 광학 이미지가 흐려지는 문제를 극복할 수 있었다.

장무석 교수는 “촘촘한 거름망을 사용하면 더 고운 가루만 남는 것처럼 초음파의 초점을 작게 할수록 산란광을 더 많이 감쇄시킬 수 있다”며 “향후 산란광을 1000~1만 배 수준까지 감쇄시켜 더 선명한 이미지를 얻게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

연구진은 개발한 현미경을 이용해 별도의 형광 표지 없이 부화한지 30일 된 성체 제브라피시의 척추 안쪽 근육 조직 이미지를 얻는데 성공했다. 기존 기술은 제브라피시의 장기, 척추 등 내부 구조에서 산란 현상이 일어나 절단을 통해서만 내부 근육 결을 관찰할 수 있었다. 이와 달리 개발된 현미경은 자연 상태 그대로 살아있는 제브라피쉬 내부 조직을 꿰뚫어볼 수 있다.

연구진은 인체 조직에도 사용할 수 있는 공간 게이팅 기술을 구현해나갈 계획이다. 향후 현미경을 소형화하고 이미징 속도를 증가시키면, 실시간 질병 진단에도 응용할 수 있을 것으로 기대된다. 이번 연구를 이끈 최원식 부연구단장은 “초음파 결합 광학 현미경은 기존 광학 현미경의 얕은 이미징 깊이 문제를 해결하는 획기적인 기술”이라며 “공간 게이팅 기술을 더욱 발전시켜 빛의 산란 현상을 이해하고, 의생명 광학 기술 분야 활용 범위를 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

2020.02.21 조회수 15642 저전력·고속 터널 전계효과 트랜지스터 개발

물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동전력 소모량이 10배 이상, 대기전력 소모량이 1만 배 가까이 적은 저전력, 고속 트랜지스터를 개발했다.

조 교수 연구팀은 2차원 물질인 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 두 물질의 접합이 아닌 단일 물질의 두께 차이에 의한 이종접합 터널을 제작하는 데 성공했다. 이러한 단일 물질의 이종접합을 터널 트랜지스터에 활용하면 서로 다른 물질로 제작한 이종접합 트랜지스터에서 발생했던 격자 불균형, 결함, 계면 산화 등의 문제를 해결할 수 있어 고성능 터널 트랜지스터의 개발이 가능하다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)’ 1월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Thickness-controlled black phosphorus tunnel field-effect transistor fro low-power switches).

무어 법칙에 따른 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가는 현대의 정보화 기술을 가능하게 했지만 최근 트랜지스터의 소형화가 양자역학적 한계에 다다르면서 전력 소모가 급격히 증가해 이제는 무어 법칙에 따라 트랜지스터 소형화가 진행되지 못하는 상황이다. 최근에는 자율주행차, 사물인터넷 등의 등장으로 많은 양의 데이터를 저전력, 고속으로 처리할 수 있는 비메모리 반도체의 기술 발달이 시급히 요구되고 있다.

트랜지스터의 전력 소모는 크게 작동 전력 소모와 대기 전력 소모로 나뉜다. 작동 전력과 대기 전력을 같이 낮추기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압으로 정의되는 SS 값(subthreshold swing, 단위: mV/decade = mV/dec)의 감소가 필요한데, 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터에서는 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다. 이를 해결하기 위해서는 상온에서 SS 값을 60 mV/dec 이하로 낮출 수 있는 새로운 트랜지스터의 개발이 필요하다. 이전에 개발되었던 낮은 SS를 가지는 저전력 터널 트랜지스터의 경우 트랜지스터 채널을 구성하는 두 물질의 이종접합 계면에서 산화막 등의 문제가 발생하여 작동 상태에서 낮은 전류를 가지는 문제가 있었다. 작동 상태 전류는 트랜지스터 작동속도에 비례하기 때문에, 낮은 작동 상태 전류는 저전력 트랜지스터의 경쟁력을 떨어뜨린다.

조 교수 연구팀이 적은 전력소모를 위한 낮은 SS 값과 고속 작동을 위한 높은 작동 상태 전류를 단일 트랜지스터에서 동시에 달성한 것은 유례없는 일로 2차원 물질 기반의 저전력 트랜지스터가 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터의 전력 소모 문제를 해결하고, 궁극적으로 기존 트랜지스터를 대체하고 미래의 저전력 대체 트랜지스터가 될 수 있음을 의미한다. 조성재 교수는 “이번 연구는 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동해 실리콘 기반의 CMOS 트랜지스터를 대체할 수 있는 저전력 소자의 필요충분조건을 최초로 만족시킨 개발이다”라며 “대한민국 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 기초 반도체 물리학 및 산업 응용에 큰 의의를 지닌다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.20 조회수 21125

저전력·고속 터널 전계효과 트랜지스터 개발

물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동전력 소모량이 10배 이상, 대기전력 소모량이 1만 배 가까이 적은 저전력, 고속 트랜지스터를 개발했다.

조 교수 연구팀은 2차원 물질인 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 두 물질의 접합이 아닌 단일 물질의 두께 차이에 의한 이종접합 터널을 제작하는 데 성공했다. 이러한 단일 물질의 이종접합을 터널 트랜지스터에 활용하면 서로 다른 물질로 제작한 이종접합 트랜지스터에서 발생했던 격자 불균형, 결함, 계면 산화 등의 문제를 해결할 수 있어 고성능 터널 트랜지스터의 개발이 가능하다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 나노테크놀로지 (Nature Nanotechnology)’ 1월 27일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Thickness-controlled black phosphorus tunnel field-effect transistor fro low-power switches).

무어 법칙에 따른 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가는 현대의 정보화 기술을 가능하게 했지만 최근 트랜지스터의 소형화가 양자역학적 한계에 다다르면서 전력 소모가 급격히 증가해 이제는 무어 법칙에 따라 트랜지스터 소형화가 진행되지 못하는 상황이다. 최근에는 자율주행차, 사물인터넷 등의 등장으로 많은 양의 데이터를 저전력, 고속으로 처리할 수 있는 비메모리 반도체의 기술 발달이 시급히 요구되고 있다.

트랜지스터의 전력 소모는 크게 작동 전력 소모와 대기 전력 소모로 나뉜다. 작동 전력과 대기 전력을 같이 낮추기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압으로 정의되는 SS 값(subthreshold swing, 단위: mV/decade = mV/dec)의 감소가 필요한데, 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터에서는 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다. 이를 해결하기 위해서는 상온에서 SS 값을 60 mV/dec 이하로 낮출 수 있는 새로운 트랜지스터의 개발이 필요하다. 이전에 개발되었던 낮은 SS를 가지는 저전력 터널 트랜지스터의 경우 트랜지스터 채널을 구성하는 두 물질의 이종접합 계면에서 산화막 등의 문제가 발생하여 작동 상태에서 낮은 전류를 가지는 문제가 있었다. 작동 상태 전류는 트랜지스터 작동속도에 비례하기 때문에, 낮은 작동 상태 전류는 저전력 트랜지스터의 경쟁력을 떨어뜨린다.

조 교수 연구팀이 적은 전력소모를 위한 낮은 SS 값과 고속 작동을 위한 높은 작동 상태 전류를 단일 트랜지스터에서 동시에 달성한 것은 유례없는 일로 2차원 물질 기반의 저전력 트랜지스터가 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터의 전력 소모 문제를 해결하고, 궁극적으로 기존 트랜지스터를 대체하고 미래의 저전력 대체 트랜지스터가 될 수 있음을 의미한다. 조성재 교수는 “이번 연구는 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동해 실리콘 기반의 CMOS 트랜지스터를 대체할 수 있는 저전력 소자의 필요충분조건을 최초로 만족시킨 개발이다”라며 “대한민국 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 기초 반도체 물리학 및 산업 응용에 큰 의의를 지닌다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.20 조회수 21125 초고속, 초정밀 펄스비행시간(TOF) 센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 펄스 레이저와 전광 샘플링 기법을 이용해 거리 측정에 활용할 수 있는 초고속, 초정밀의 펄스비행시간(time-of-flight, TOF) 센서 기술을 개발했다. 이 새로운 펄스비행시간 센서 기술을 이용하면 수소 원자 2개의 크기보다도 작은 180 피코미터(55억분의 1미터) 정도의 위치 차이도 200분의 1초 만에 정확하게 측정할 수 있다. 기존 고성능 거리 측정 기술의 성능을 뛰어넘는 새로운 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

나용진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 2월 10일 자에 게재됐다. (논문명: Ultrafast, sub-nanometre-precision and multifunctional time-of-flight detection)

레이저를 이용한 거리 측정 기술은 현재 보안, 자율주행 등에 사용되는 라이다(LiDAR)나 반도체 공정 등 각종 산업 분야뿐 아니라, 지진 감지, 중력파 검출 등 자연 현상 탐지까지 다양한 분야의 핵심 기술로 활용된다. 거리 측정의 분해능, 속도 및 범위 성능이 개선되면 기존 응용기술들의 성능 개선뿐 아니라 이전에는 불가능했던 새로운 물리 현상들의 측정도 가능하게 한다.

기존의 고성능 거리 측정 기술들은 크게 두 가지 방식으로 나뉜다. 기존의 펄스비행시간 기술은 미터 이상의 긴 측정 거리를 갖지만 그만큼 분해능 성능이 떨어지는 문제가 있다. 반면 간섭계 기술은 나노미터 수준의 좋은 분해능을 갖지만, 마이크로미터 수준의 좁은 측정 범위를 갖는다. 또한, 두 기술 모두 측정 속도가 느리다는 공통적인 한계가 있다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 기존의 방식들과는 완전히 다른 방식의 펄스비행시간 센서를 제안했다. 펄스 레이저에서 발생한 빛 펄스와 광다이오드로 생성한 전류 펄스 사이의 시간 차이를 전광 샘플링 기법을 이용해 측정했다. 이때 빛 펄스와 전류 펄스 간의 시간 오차가 100 아토초(1경분의 1초) 정도로 매우 적어, 빠른 속도로 나노미터 이하의 거리 차이도 정밀하게 측정할 수 있다. 또한, 전류 펄스의 길이가 수십 피코초 이상으로 길어 밀리미터 이상의 측정 범위가 동시에 가능하다. 따라서 기존의 펄스비행시간 기술이 갖는 낮은 분해능과 간섭계 기술이 가지는 좁은 측정 범위의 한계를 동시에 뛰어넘을 수 있었다.

연구팀은 새로운 펄스비행시간 기술을 이용해 고분해능 3차원 형상 이미징 기술을 시연했고, 지진파나 화산 활동 측정과 같이 미세한 변형을 측정하는 데 활용할 수 있는 고정밀 변형률 센서도 구현했다. 또한, 초고속 측정에서도 높은 분해능을 갖는다는 장점을 이용해 100MHz(1초에 1억 번의 진동에 해당) 이상의 속도로 변화하는 물체의 위치도 나노미터 분해능으로 실시간 측정 가능함을 선보였다.

연구팀은 특히 서로 멀리 떨어져 있는 다수 지점의 펄스비행시간을 동시에 정밀하게 측정할 수 있는 특징을 활용하면 스마트팩토리와 같은 환경에서 하나의 레이저와 광섬유 링크들을 이용해 다지점, 다기능성 복합센서 시스템을 구현할 수 있다고 전망했다.

김 교수는 “이 기술을 이용해 기존에는 관측하지 못했던 마이크로 소자 내에서의 비선형적인 움직임과 같은 복잡하고 빠른 동적 현상들을 실시간으로 측정하고 규명하는 것이 다음 연구 목표이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.12 조회수 16866

초고속, 초정밀 펄스비행시간(TOF) 센서 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 펄스 레이저와 전광 샘플링 기법을 이용해 거리 측정에 활용할 수 있는 초고속, 초정밀의 펄스비행시간(time-of-flight, TOF) 센서 기술을 개발했다. 이 새로운 펄스비행시간 센서 기술을 이용하면 수소 원자 2개의 크기보다도 작은 180 피코미터(55억분의 1미터) 정도의 위치 차이도 200분의 1초 만에 정확하게 측정할 수 있다. 기존 고성능 거리 측정 기술의 성능을 뛰어넘는 새로운 원천 기술이 될 것으로 기대된다.

나용진 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 포토닉스(Nature Photonics)’ 2월 10일 자에 게재됐다. (논문명: Ultrafast, sub-nanometre-precision and multifunctional time-of-flight detection)

레이저를 이용한 거리 측정 기술은 현재 보안, 자율주행 등에 사용되는 라이다(LiDAR)나 반도체 공정 등 각종 산업 분야뿐 아니라, 지진 감지, 중력파 검출 등 자연 현상 탐지까지 다양한 분야의 핵심 기술로 활용된다. 거리 측정의 분해능, 속도 및 범위 성능이 개선되면 기존 응용기술들의 성능 개선뿐 아니라 이전에는 불가능했던 새로운 물리 현상들의 측정도 가능하게 한다.

기존의 고성능 거리 측정 기술들은 크게 두 가지 방식으로 나뉜다. 기존의 펄스비행시간 기술은 미터 이상의 긴 측정 거리를 갖지만 그만큼 분해능 성능이 떨어지는 문제가 있다. 반면 간섭계 기술은 나노미터 수준의 좋은 분해능을 갖지만, 마이크로미터 수준의 좁은 측정 범위를 갖는다. 또한, 두 기술 모두 측정 속도가 느리다는 공통적인 한계가 있다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 기존의 방식들과는 완전히 다른 방식의 펄스비행시간 센서를 제안했다. 펄스 레이저에서 발생한 빛 펄스와 광다이오드로 생성한 전류 펄스 사이의 시간 차이를 전광 샘플링 기법을 이용해 측정했다. 이때 빛 펄스와 전류 펄스 간의 시간 오차가 100 아토초(1경분의 1초) 정도로 매우 적어, 빠른 속도로 나노미터 이하의 거리 차이도 정밀하게 측정할 수 있다. 또한, 전류 펄스의 길이가 수십 피코초 이상으로 길어 밀리미터 이상의 측정 범위가 동시에 가능하다. 따라서 기존의 펄스비행시간 기술이 갖는 낮은 분해능과 간섭계 기술이 가지는 좁은 측정 범위의 한계를 동시에 뛰어넘을 수 있었다.

연구팀은 새로운 펄스비행시간 기술을 이용해 고분해능 3차원 형상 이미징 기술을 시연했고, 지진파나 화산 활동 측정과 같이 미세한 변형을 측정하는 데 활용할 수 있는 고정밀 변형률 센서도 구현했다. 또한, 초고속 측정에서도 높은 분해능을 갖는다는 장점을 이용해 100MHz(1초에 1억 번의 진동에 해당) 이상의 속도로 변화하는 물체의 위치도 나노미터 분해능으로 실시간 측정 가능함을 선보였다.

연구팀은 특히 서로 멀리 떨어져 있는 다수 지점의 펄스비행시간을 동시에 정밀하게 측정할 수 있는 특징을 활용하면 스마트팩토리와 같은 환경에서 하나의 레이저와 광섬유 링크들을 이용해 다지점, 다기능성 복합센서 시스템을 구현할 수 있다고 전망했다.

김 교수는 “이 기술을 이용해 기존에는 관측하지 못했던 마이크로 소자 내에서의 비선형적인 움직임과 같은 복잡하고 빠른 동적 현상들을 실시간으로 측정하고 규명하는 것이 다음 연구 목표이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.02.12 조회수 16866 미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.

하지만 지금까지의 기술은 주로 고가의 복잡한 마이크로 및 나노 공정에 의존해왔고 측정 표본이 밀폐된 공간에 보관됨으로써 필요한 영양분들이 고갈될 수도 있다는 문제점이 있었다.

이번 연구에서는 열린 구조의 파이펫 공진기를 고안하고 제작해 배양 접시와 같이 실제 세포가 배양되는 환경에서 선택적으로 원하는 세포만을 흡입해 측정하는 시스템을 최초로 구현했다.

실험 시에 여러 입자(또는 세포) 중 특정 입자(세포)를 측정하기 위해 파이펫 공진기를 통과하는 유량을 제어했고, 도립현미경 위에서 실험을 진행했다. 선택된 특정 입자는 파이펫의 열린 입구에서부터 측정부로 이동하게 된다.

연구팀은 초당 수십만 번 떨리는 진동을 측정하기 위해 CD 및 DVD와 같은 광디스크 재생장치에 사용되는 광 픽업 장치(Optical PickUp, OPU)를 이용했다.

연구팀은 레이저 다이오드에서 렌즈를 통과해 조사된 빛이 공진기에서 반사된 후 광센서로 입사되는 신호를 분석해 공진기의 진동주파수를 정밀하게 측정할 수 있었다. 추가로 고유 진동수에서 공진기의 떨림 현상을 극대화하기 위해 전압이 걸리면 기계적인 변형이 발생하는 압전 소자가 사용됐다.

이정철 교수는 “기존의 복잡한 마이크로/나노공정을 이용해 웨이퍼로 제작하던 초미세 정밀 센서를 일반 실험실 환경에서 유리 모세관을 이용해 간단하게 제작해 대체할 수 있다는 가능성을 봤다”라며 “또한 해당 장치는 이미 바이오 연구자들에게 친숙한 파이펫 형태로서 별도의 학습 및 훈련 없이 널리 이용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACS Sensors 저널 내부표지

그림2. 유리 파이펫 공진기계장치의 개요와 제작방법

그림3. 입자의 질량 측정을 위한 파이펫 공진기의 실험 장치 구성도

그림4. 질량 따른 공진주파수의 변화 및 측정된 질량 스펙트럼 결과

2020.02.07 조회수 15551

미세 입자 질량 측정용 파이펫 형태 공진기 개발

우리 대학 기계공학과 이정철 교수 연구팀과 서울대학교 기계항공공학부 고상근 교수 공동 연구팀이 일반 실험실에서 쉽고 간단하게 제작 가능한 액상 부유입자 정밀 질량 측정용 마이크로 파이펫 공진기를 개발했다.

위 기술은 유리 캐필러리를 열 인장하는 방법으로 간단하게 제작한 공진기를 이용해 캐필러리 내부 채널을 통과하는 액상 부유 입자의 질량을 정밀하게 계측할 수 있는 기술이다.

고주희 석사과정과 서울대학교 이동혁 박사가 공동 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 센서 분야 대표 국제 학술지 ‘에이씨에스 센서스(ACS Sensors)’ 2019년 12월 27일 자 내부표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Micropipette Resonator Enabling Targeted Aspiration and Mass Measurement of Single Particles and Cells, 단일 세포의 선택적 흡입 및 질량 측정을 위한 마이크로 파이펫 공진기)

모든 물체는 각각의 고유한 진동수를 가지고 진동하며 이 고유 진동수는 질량의 영향을 받는다. 마이크로 유체 채널 또한 마찬가지로 유체 채널을 공진 센서 플랫폼으로 제작해, 입자를 포함한 유체가 공진 센서 내부로 주입됐을 때 바뀌는 고유 진동수의 변화로 미세 입자의 질량을 측정하는 연구들이 지금까지 널리 진행돼왔다.

하지만 지금까지의 기술은 주로 고가의 복잡한 마이크로 및 나노 공정에 의존해왔고 측정 표본이 밀폐된 공간에 보관됨으로써 필요한 영양분들이 고갈될 수도 있다는 문제점이 있었다.

이번 연구에서는 열린 구조의 파이펫 공진기를 고안하고 제작해 배양 접시와 같이 실제 세포가 배양되는 환경에서 선택적으로 원하는 세포만을 흡입해 측정하는 시스템을 최초로 구현했다.

실험 시에 여러 입자(또는 세포) 중 특정 입자(세포)를 측정하기 위해 파이펫 공진기를 통과하는 유량을 제어했고, 도립현미경 위에서 실험을 진행했다. 선택된 특정 입자는 파이펫의 열린 입구에서부터 측정부로 이동하게 된다.

연구팀은 초당 수십만 번 떨리는 진동을 측정하기 위해 CD 및 DVD와 같은 광디스크 재생장치에 사용되는 광 픽업 장치(Optical PickUp, OPU)를 이용했다.

연구팀은 레이저 다이오드에서 렌즈를 통과해 조사된 빛이 공진기에서 반사된 후 광센서로 입사되는 신호를 분석해 공진기의 진동주파수를 정밀하게 측정할 수 있었다. 추가로 고유 진동수에서 공진기의 떨림 현상을 극대화하기 위해 전압이 걸리면 기계적인 변형이 발생하는 압전 소자가 사용됐다.

이정철 교수는 “기존의 복잡한 마이크로/나노공정을 이용해 웨이퍼로 제작하던 초미세 정밀 센서를 일반 실험실 환경에서 유리 모세관을 이용해 간단하게 제작해 대체할 수 있다는 가능성을 봤다”라며 “또한 해당 장치는 이미 바이오 연구자들에게 친숙한 파이펫 형태로서 별도의 학습 및 훈련 없이 널리 이용될 것으로 기대된다”라고 말했다.

이번 연구결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. ACS Sensors 저널 내부표지

그림2. 유리 파이펫 공진기계장치의 개요와 제작방법

그림3. 입자의 질량 측정을 위한 파이펫 공진기의 실험 장치 구성도

그림4. 질량 따른 공진주파수의 변화 및 측정된 질량 스펙트럼 결과

2020.02.07 조회수 15551