-

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06

조회수 30543

-

김성용 교수, UN 제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 공동 발간

우리 대학 김성용 기계공학과 교수가 공동저자로 참여한 국제연합(United Nations, UN)의 제2차 세계해양환경평가(Second World Ocean Assessment; WOA II) 보고서가 4월 22일 발간됐다.

세계해양환경평가 보고서는 전 세계 해양환경의 현재 상태를 종합적이고 통합적인 과학정보로 기술한 문서로 ʻ국제연합의 지속가능한 발전을 위한 국제해양과학 10개년 계획(United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)ʼ을 실질적으로 수행하는 중요한 보고서로 꼽힌다. 유엔(UN)은 각국 정부가 해양환경을 보호하기 위한 공동의 노력을 강화하고 정책결정자들의 의사결정을 지원하기 위해 사회경제적인 측면을 포함한 전 지구적 차원의 해양환경을 평가 및 보고하는 ʻ정규과정(Regular Process)ʼ을 수행해오고 있다. 2009년 열린 제64차 유엔총회에서 정규과정 1차 주기(2010~2014)를 승인해 ʻ제1차 세계해양환경평가(First World Ocean Assessment) 보고서ʼ가 2015년 완성됐다. 김 교수는 1차 보고서의 전문가 그룹으로 참여한 데 이어 2016년부터 4년간 진행된 2차 주기(2016-2020) 세계해양환경평가 보고서 제작에 공동 저자로 참여해 전 세계 300여 명의 다학제간 전문가들과 의견을 공유했다. 총 28장으로 구성된 보고서 중 김 교수는 제5장 해양의 물리적 및 화학적 상태과 제9장 기후 대기 변화에 따른 영향 등 2개의 장을 공동 집필했다.이번 보고서는 전 세계의 해양 환경을 평가하기 위해 추진력(Drivers)-압력(Pressure)-상태(State)-영향(Impact)-반응(Response) 등을 종합한 ʻDPSIRʼ의 개념을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해, 전 세계 해양을 환경·경제·사회적 측면을 통합하여 분석했으며, 각 지역 해양환경 특성을 구체화한 유일한 보고서로 평가받고 있다.

또한, 유엔(UN)의 모든 회원국이 해양 평가 및 정책을 결정할 때 가장 먼저 반영해야 할 내용이 담겨 있어 현재까지 발간된 해양 관련 보고서 중 영향력이 가장 큰 학술적 성과로 꼽히고 있다.

김 교수는 "전 지구적인 기후변화, 미세플라스틱, 후쿠시마 원전 오염수의 방류가 화두가 되는 시점에서 국가 간의 경계가 없이 전 세계 영향을 주는 해양에 관해 많은 관심과 연구가 필요하다ˮ라고 강조하며 "본 보고서가 각 국가의 해양상태를 판단하고 정책 입안에 기초자료가 되길 바란다.ˮ라고 소감을 전했다. 김 교수가 공동 저자로 참여한 보고서는 유엔(UN) 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 자세히 보기 (클릭☞) https://www.un.org/regularprocess/woa2launch

김성용 교수, UN 제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 공동 발간

우리 대학 김성용 기계공학과 교수가 공동저자로 참여한 국제연합(United Nations, UN)의 제2차 세계해양환경평가(Second World Ocean Assessment; WOA II) 보고서가 4월 22일 발간됐다.

세계해양환경평가 보고서는 전 세계 해양환경의 현재 상태를 종합적이고 통합적인 과학정보로 기술한 문서로 ʻ국제연합의 지속가능한 발전을 위한 국제해양과학 10개년 계획(United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)ʼ을 실질적으로 수행하는 중요한 보고서로 꼽힌다. 유엔(UN)은 각국 정부가 해양환경을 보호하기 위한 공동의 노력을 강화하고 정책결정자들의 의사결정을 지원하기 위해 사회경제적인 측면을 포함한 전 지구적 차원의 해양환경을 평가 및 보고하는 ʻ정규과정(Regular Process)ʼ을 수행해오고 있다. 2009년 열린 제64차 유엔총회에서 정규과정 1차 주기(2010~2014)를 승인해 ʻ제1차 세계해양환경평가(First World Ocean Assessment) 보고서ʼ가 2015년 완성됐다. 김 교수는 1차 보고서의 전문가 그룹으로 참여한 데 이어 2016년부터 4년간 진행된 2차 주기(2016-2020) 세계해양환경평가 보고서 제작에 공동 저자로 참여해 전 세계 300여 명의 다학제간 전문가들과 의견을 공유했다. 총 28장으로 구성된 보고서 중 김 교수는 제5장 해양의 물리적 및 화학적 상태과 제9장 기후 대기 변화에 따른 영향 등 2개의 장을 공동 집필했다.이번 보고서는 전 세계의 해양 환경을 평가하기 위해 추진력(Drivers)-압력(Pressure)-상태(State)-영향(Impact)-반응(Response) 등을 종합한 ʻDPSIRʼ의 개념을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해, 전 세계 해양을 환경·경제·사회적 측면을 통합하여 분석했으며, 각 지역 해양환경 특성을 구체화한 유일한 보고서로 평가받고 있다.

또한, 유엔(UN)의 모든 회원국이 해양 평가 및 정책을 결정할 때 가장 먼저 반영해야 할 내용이 담겨 있어 현재까지 발간된 해양 관련 보고서 중 영향력이 가장 큰 학술적 성과로 꼽히고 있다.

김 교수는 "전 지구적인 기후변화, 미세플라스틱, 후쿠시마 원전 오염수의 방류가 화두가 되는 시점에서 국가 간의 경계가 없이 전 세계 영향을 주는 해양에 관해 많은 관심과 연구가 필요하다ˮ라고 강조하며 "본 보고서가 각 국가의 해양상태를 판단하고 정책 입안에 기초자료가 되길 바란다.ˮ라고 소감을 전했다. 김 교수가 공동 저자로 참여한 보고서는 유엔(UN) 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 자세히 보기 (클릭☞) https://www.un.org/regularprocess/woa2launch

2021.04.26

조회수 27903

-

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19

조회수 48151

-

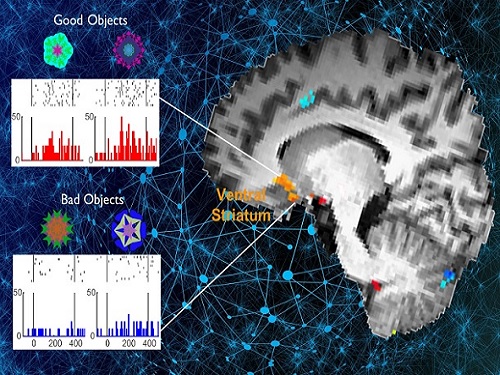

이수현 교수팀, 뇌 복부선조영역의 새로운 기억관련 기능 규명

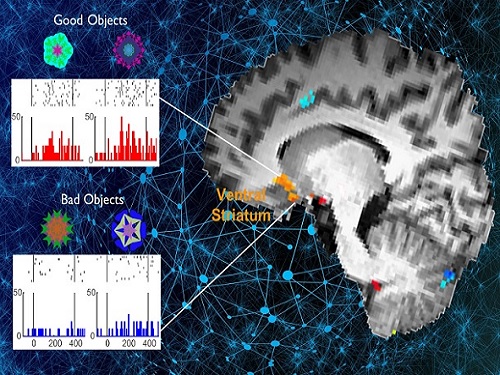

우리 대학 바이오및뇌공학과 이수현 교수 연구팀과 서울대학교 생명과학부 김형 교수 연구팀이 공동연구를 통해 복부선조영역(ventral striatum)에서 습관행동을 제어하는데 필요한 장기기억이 자동적으로 인출된다는 사실을 밝혔다. 이러한 복부선조영역의 기능을 그 영역과 회로별로 규명하는 것은 인간에게 직접 적용할 수 있는 뇌질환 치료방법 개발과 뇌영역 맞춤형 치료의 이론적 기반이 될 수 있다.

뇌의 복부선조영역은 새로운 가치학습에 중요하며, 중독행동과 조현병 관련 행동에도 연관된 것으로 알려져 왔지만 이러한 행동에 기반이 될 수 있는 기억정보를 처리하고 있는지에 대해서는 불분명했다.

이에 연구팀은 기능적 자기공명뇌영상과 전기생리학적 뇌세포 활성측정법을 모두 이용해 과거에 학습한 물체를 의식적으로 인지하고 있지 않는 상황에서도 복부선조에서 과거에 배운 좋은 물체에 대한 장기기억정보가 활발하게 처리되고 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 자동적으로 인출된 좋은 물체에 대한 기억은 무의식적이며 자동적인 행동, 즉 습관행동을 제어하고, 이를 통해 동물이 장기기억을 기반으로 최대이익을 얻을 수 있는 자동적 의사결정(automatic decision-making) 과정에 사용된다는 실험적 증거를 제시했다.

바이오및뇌공학과 뇌인지공학프로그램 강준영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 4월 8일(목) 게재됐다.

복부선조영역에서 기억의 자동적 인출과정을 이해함으로써 자동적 행동인 습관과 중독행동 제어의 이론적 기반을 다지고, 나아가 기억의 자동인출(automatic retrieval)과 연관된 현저성(salience) 이상으로 조현병을 이해할 수 있는 이론적 발판을 마련한 것에 이번 연구의 의의가 있다고 볼 수 있다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌질환극복사업 및 개인기초연구지원사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

이수현 교수팀, 뇌 복부선조영역의 새로운 기억관련 기능 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이수현 교수 연구팀과 서울대학교 생명과학부 김형 교수 연구팀이 공동연구를 통해 복부선조영역(ventral striatum)에서 습관행동을 제어하는데 필요한 장기기억이 자동적으로 인출된다는 사실을 밝혔다. 이러한 복부선조영역의 기능을 그 영역과 회로별로 규명하는 것은 인간에게 직접 적용할 수 있는 뇌질환 치료방법 개발과 뇌영역 맞춤형 치료의 이론적 기반이 될 수 있다.

뇌의 복부선조영역은 새로운 가치학습에 중요하며, 중독행동과 조현병 관련 행동에도 연관된 것으로 알려져 왔지만 이러한 행동에 기반이 될 수 있는 기억정보를 처리하고 있는지에 대해서는 불분명했다.

이에 연구팀은 기능적 자기공명뇌영상과 전기생리학적 뇌세포 활성측정법을 모두 이용해 과거에 학습한 물체를 의식적으로 인지하고 있지 않는 상황에서도 복부선조에서 과거에 배운 좋은 물체에 대한 장기기억정보가 활발하게 처리되고 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 자동적으로 인출된 좋은 물체에 대한 기억은 무의식적이며 자동적인 행동, 즉 습관행동을 제어하고, 이를 통해 동물이 장기기억을 기반으로 최대이익을 얻을 수 있는 자동적 의사결정(automatic decision-making) 과정에 사용된다는 실험적 증거를 제시했다.

바이오및뇌공학과 뇌인지공학프로그램 강준영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 4월 8일(목) 게재됐다.

복부선조영역에서 기억의 자동적 인출과정을 이해함으로써 자동적 행동인 습관과 중독행동 제어의 이론적 기반을 다지고, 나아가 기억의 자동인출(automatic retrieval)과 연관된 현저성(salience) 이상으로 조현병을 이해할 수 있는 이론적 발판을 마련한 것에 이번 연구의 의의가 있다고 볼 수 있다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌질환극복사업 및 개인기초연구지원사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09

조회수 73549

-

양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.05

조회수 86182

-

김대수 교수, 근긴장이상증 억제 신약 개발

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 신경전달물질인 세로토닌을 억제하는 물질을 성분으로 포함해 근긴장이상증을 효율적으로 치료할 수 있는 신규 약물을 개발했다고 10일 밝혔다.

근긴장이상증은 의지와 무관하게 근육의 긴장이 증가해 통증과 함께 몸의 일부 또는 전신이 뒤틀리는 세계 3대 운동 질환 중 하나이며 스트레스가 많은 현대사회에서 환자 수가 증가하고 있다. 우리나라에서 2010년 2만 8 천여 명이던 환자가 2017년 통계로는 3만 5천여 명으로 약 25% 증가했다.

근긴장이상증은 발병 원인이 밝혀져 있지 않고 효과적인 치료약물이 없는 상황이다. 유일한 치료 방법으로는 보톡스 주사 혹은 수술로 해당 근육을 긴장시키는 신경 신호를 차단하거나 뇌를 전기로 자극하는 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)을 받는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 환자들이 스트레스 상황에서 증상이 심해지는 것에 주목했다. 스트레스를 받으면 전신에서 근긴장이상증을 나타내는 동물모델을 활용해 어떻게 스트레스가 근긴장이상증을 유발하는지를 연구했다. 연구 결과 스트레스를 받으면 세로토닌 신경의 활성이 증가해 세로토닌 분비가 늘어나며 늘어난 세로토닌은 5HT2A 라는 세로토닌 수용체에 작용해 근육을 긴장시킴을 밝혔다. 따라서 세로토닌 신경을 차단하거나 5HT2A 수용체를 억제하면 근긴장이상증을 치료할 수 있게 된다. 연구팀은 또한 5HT2A 수용체를 효과적으로 억제할 수 있는 약물을 개발해 근긴장이상증 치료에 기반을 마련했다.

김대수 교수가 주도하고 김정은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널 3월 4일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Cerebellar 5HT-2A receptor mediates stress-induced onset of dystonia)

기존 치료법으로 알려진 보톡스 주사의 경우는 국소적인 근긴장이상에 적용할 수 있어 부위가 넓을 때 적용이 어려우며 내성이 생기면 투여량을 증가시켜야 한다. 또 다른 치료법인 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)은 일부 환자들에게만 적용 가능하며 뇌수술의 위험을 감수해야 한다. 따라서 수술 없는 약물치료가 가능하다면 환자들의 증상 관리와 치료에 획기적인 전기를 마련하게 된다.

김대수 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 근긴장이상증 치료제가 환자들의 삶의 질을 높이는 데 이바지하기를 바란다ˮ라며 "근긴장이상증뿐 아니라 근육 통증 등 스트레스에 의해 유발되는 다양한 운동 질환에도 적용할 수 있을 것이라 기대된다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이번 연구성과를 바탕으로 설립된 신약 개발 회사인 ㈜뉴로토브(CEO 김대수)를 통해 근긴장이상증 치료제 개발을 위한 임상 연구를 준비 중이다.

이번 연구는 한국연구재단 초 융합 AI 원천기술개발 인프라, KAIST G-core 연구사업 및 글로벌특이점 과제의 지원을 통해 수행됐다.

김대수 교수, 근긴장이상증 억제 신약 개발

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 신경전달물질인 세로토닌을 억제하는 물질을 성분으로 포함해 근긴장이상증을 효율적으로 치료할 수 있는 신규 약물을 개발했다고 10일 밝혔다.

근긴장이상증은 의지와 무관하게 근육의 긴장이 증가해 통증과 함께 몸의 일부 또는 전신이 뒤틀리는 세계 3대 운동 질환 중 하나이며 스트레스가 많은 현대사회에서 환자 수가 증가하고 있다. 우리나라에서 2010년 2만 8 천여 명이던 환자가 2017년 통계로는 3만 5천여 명으로 약 25% 증가했다.

근긴장이상증은 발병 원인이 밝혀져 있지 않고 효과적인 치료약물이 없는 상황이다. 유일한 치료 방법으로는 보톡스 주사 혹은 수술로 해당 근육을 긴장시키는 신경 신호를 차단하거나 뇌를 전기로 자극하는 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)을 받는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 환자들이 스트레스 상황에서 증상이 심해지는 것에 주목했다. 스트레스를 받으면 전신에서 근긴장이상증을 나타내는 동물모델을 활용해 어떻게 스트레스가 근긴장이상증을 유발하는지를 연구했다. 연구 결과 스트레스를 받으면 세로토닌 신경의 활성이 증가해 세로토닌 분비가 늘어나며 늘어난 세로토닌은 5HT2A 라는 세로토닌 수용체에 작용해 근육을 긴장시킴을 밝혔다. 따라서 세로토닌 신경을 차단하거나 5HT2A 수용체를 억제하면 근긴장이상증을 치료할 수 있게 된다. 연구팀은 또한 5HT2A 수용체를 효과적으로 억제할 수 있는 약물을 개발해 근긴장이상증 치료에 기반을 마련했다.

김대수 교수가 주도하고 김정은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널 3월 4일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Cerebellar 5HT-2A receptor mediates stress-induced onset of dystonia)

기존 치료법으로 알려진 보톡스 주사의 경우는 국소적인 근긴장이상에 적용할 수 있어 부위가 넓을 때 적용이 어려우며 내성이 생기면 투여량을 증가시켜야 한다. 또 다른 치료법인 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)은 일부 환자들에게만 적용 가능하며 뇌수술의 위험을 감수해야 한다. 따라서 수술 없는 약물치료가 가능하다면 환자들의 증상 관리와 치료에 획기적인 전기를 마련하게 된다.

김대수 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 근긴장이상증 치료제가 환자들의 삶의 질을 높이는 데 이바지하기를 바란다ˮ라며 "근긴장이상증뿐 아니라 근육 통증 등 스트레스에 의해 유발되는 다양한 운동 질환에도 적용할 수 있을 것이라 기대된다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이번 연구성과를 바탕으로 설립된 신약 개발 회사인 ㈜뉴로토브(CEO 김대수)를 통해 근긴장이상증 치료제 개발을 위한 임상 연구를 준비 중이다.

이번 연구는 한국연구재단 초 융합 AI 원천기술개발 인프라, KAIST G-core 연구사업 및 글로벌특이점 과제의 지원을 통해 수행됐다.

2021.03.10

조회수 102965

-

천 배 넘게 응축된 빛 관측 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수가 이끄는 국제 공동 연구팀이 그래핀 나노층 구조에 천 배 넘게 응축돼 가둬진 중적외선 파동의 이미지를 세계 최초로 얻어내 초미시 영역에서 전자기파의 거동을 관측했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 수 나노미터 크기의 도파로에 초고도로 응축된 `그래핀 플라즈몬'을 이용했다. 그래핀 플라즈몬이란 나노 물질 그래핀의 자유 전자들이 전자기파와 결합해 집단으로 진동하는 현상을 말한다. 최근 이 플라즈몬들이 빛을 그래핀과 금속판 사이에 있는 아주 얇은 유전체에 가둬 새로운 모드를 만들 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

이러한 그래핀-유전체-금속판 구조에서는, 그래핀의 전하들이 금속판에 영상 전하(image charge)를 만들게 되고 빛의 전기장에 의해 그래핀의 전자들이 힘을 받아 진동하게 되면 금속에 있는 영상 전하들도 잇따라 진동하게 된다. 이러한 새로운 형태의 그래핀-유전체-금속판에서의 집단적인 전자 진동 모드를 `어쿠스틱' 그래핀 플라즈몬(Acoustic Graphene Plasmon; 이하 AGP)이라고 한다.

하지만 AGP는 광학적 파동을 수 나노미터 정도의 얇은 구조에 응집시키기 때문에, 외부로 새어 나오는 전자기장의 세기가 매우 약하다. 이 때문에 지금까지 직접적인 광학적 검출 방법으로는 그 존재를 밝혀내지 못했으며 원거리장 적외선 분광학이나 광전류 매핑과 같은 간접적인 방법으로 AGP의 존재를 보일 수밖에 없었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해, 국제 공동 연구팀은 새로운 실험 기법과 나노 공정 방법론을 제안했다. KAIST 전기및전자공학부의 장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사 후 연구원은 민감도가 매우 높은 산란형 주사 근접장 광학현미경(s-SNOM)을 이용해 나노미터 단위의 도파로를 따라 진동하는 AGP를 세계 최초로 직접적으로 검출했고, 중적외선이 천 배 넘게 응축된 현상을 시각화했다. 해당 나노 구조들은 미국의 미네소타 대학(University of Minnesota)의 전자 및 컴퓨터 공학부의 오상현 교수팀이 제작했으며, 그래핀은 성균관대학교의 IBS 나노구조물리연구단(이하 CINAP) 이영희 연구단장팀이 합성했다.

연구팀은 AGP 에너지의 대부분이 그래핀 아래에 있는 유전체층에 집중된 상황에서도 AGP를 검출했는데, 이는 오상현 교수와 이인호 박사 후 연구원이 만든 고도로 반듯한 나노 도파로와 CINAP에서 합성한 순도 높은 대면적 그래핀 덕분에 플라즈몬이 보다 긴 거리를 전파할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

중적외선 영역의 전자기파는 다양한 분자들이 가지고 있는 진동 주파수와 일치하는 주파수를 가지고 있어 이들의 화학적, 물리적 성질을 연구하는데 막대한 비중을 차지한다. 예를 들어, 많은 중요한 유기 분자들이 중적외선 흡수 분광학으로 검출될 수 있다. 하지만 한 개의 분자와 빛 간의 상호작용은 매우 작아 성공적인 검출을 위해서는 분자의 개수가 많아야 한다. AGP는 초고도로 응축된 전자기장을 통해 분자와 빛의 상호작용을 크게 높일 수 있으며 결국 한 개의 분자로도 작동하는 단분자 검출 기술을 가능하게 한다.

또한, 일반적인 그래핀 플라즈몬 기반의 광학 장치들은 그래핀에서의 큰 에너지 흡수율 때문에 높은 성능을 보이기 어렵다. 반면 AGP의 전자기장은 대부분이 그래핀이 아닌 유전체층에 존재하기 때문에 그래핀에서 에너지 손실에 덜 민감하므로 고성능 소자 구현에 유리하다. 이번 연구 결과는 AGP가 중적외선 영역에서 작동하는 다른 그래핀 기반의 메타 표면, 광학적 스위치, 다양한 광전류 장치 등을 대체할 수 있을 것이라는 희망을 보여준다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬의 초고도로 응축된 전자기장을 근접장 측정을 통해 관측할 수 있었다.ˮ라며 "앞으로 강한 물질-빛 상호작용이 필요한 다른 상황에서도 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬을 이용한 연구가 활발해지기를 기대한다ˮ라고 말했다.

메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사와 이인호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 2월 19일 字 게재됐다. (논문명: Real-space imaging of acoustic plasmons in large-area graphene grown by chemical vapor deposition).

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 및 한국연구재단(NRF), 미국의 National Science Foundation(NSF), 삼성 글로벌 공동연구 프로그램(GRO), 기초과학연구원(IBS)의 지원으로 진행됐다.

천 배 넘게 응축된 빛 관측 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수가 이끄는 국제 공동 연구팀이 그래핀 나노층 구조에 천 배 넘게 응축돼 가둬진 중적외선 파동의 이미지를 세계 최초로 얻어내 초미시 영역에서 전자기파의 거동을 관측했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 수 나노미터 크기의 도파로에 초고도로 응축된 `그래핀 플라즈몬'을 이용했다. 그래핀 플라즈몬이란 나노 물질 그래핀의 자유 전자들이 전자기파와 결합해 집단으로 진동하는 현상을 말한다. 최근 이 플라즈몬들이 빛을 그래핀과 금속판 사이에 있는 아주 얇은 유전체에 가둬 새로운 모드를 만들 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

이러한 그래핀-유전체-금속판 구조에서는, 그래핀의 전하들이 금속판에 영상 전하(image charge)를 만들게 되고 빛의 전기장에 의해 그래핀의 전자들이 힘을 받아 진동하게 되면 금속에 있는 영상 전하들도 잇따라 진동하게 된다. 이러한 새로운 형태의 그래핀-유전체-금속판에서의 집단적인 전자 진동 모드를 `어쿠스틱' 그래핀 플라즈몬(Acoustic Graphene Plasmon; 이하 AGP)이라고 한다.

하지만 AGP는 광학적 파동을 수 나노미터 정도의 얇은 구조에 응집시키기 때문에, 외부로 새어 나오는 전자기장의 세기가 매우 약하다. 이 때문에 지금까지 직접적인 광학적 검출 방법으로는 그 존재를 밝혀내지 못했으며 원거리장 적외선 분광학이나 광전류 매핑과 같은 간접적인 방법으로 AGP의 존재를 보일 수밖에 없었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해, 국제 공동 연구팀은 새로운 실험 기법과 나노 공정 방법론을 제안했다. KAIST 전기및전자공학부의 장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사 후 연구원은 민감도가 매우 높은 산란형 주사 근접장 광학현미경(s-SNOM)을 이용해 나노미터 단위의 도파로를 따라 진동하는 AGP를 세계 최초로 직접적으로 검출했고, 중적외선이 천 배 넘게 응축된 현상을 시각화했다. 해당 나노 구조들은 미국의 미네소타 대학(University of Minnesota)의 전자 및 컴퓨터 공학부의 오상현 교수팀이 제작했으며, 그래핀은 성균관대학교의 IBS 나노구조물리연구단(이하 CINAP) 이영희 연구단장팀이 합성했다.

연구팀은 AGP 에너지의 대부분이 그래핀 아래에 있는 유전체층에 집중된 상황에서도 AGP를 검출했는데, 이는 오상현 교수와 이인호 박사 후 연구원이 만든 고도로 반듯한 나노 도파로와 CINAP에서 합성한 순도 높은 대면적 그래핀 덕분에 플라즈몬이 보다 긴 거리를 전파할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

중적외선 영역의 전자기파는 다양한 분자들이 가지고 있는 진동 주파수와 일치하는 주파수를 가지고 있어 이들의 화학적, 물리적 성질을 연구하는데 막대한 비중을 차지한다. 예를 들어, 많은 중요한 유기 분자들이 중적외선 흡수 분광학으로 검출될 수 있다. 하지만 한 개의 분자와 빛 간의 상호작용은 매우 작아 성공적인 검출을 위해서는 분자의 개수가 많아야 한다. AGP는 초고도로 응축된 전자기장을 통해 분자와 빛의 상호작용을 크게 높일 수 있으며 결국 한 개의 분자로도 작동하는 단분자 검출 기술을 가능하게 한다.

또한, 일반적인 그래핀 플라즈몬 기반의 광학 장치들은 그래핀에서의 큰 에너지 흡수율 때문에 높은 성능을 보이기 어렵다. 반면 AGP의 전자기장은 대부분이 그래핀이 아닌 유전체층에 존재하기 때문에 그래핀에서 에너지 손실에 덜 민감하므로 고성능 소자 구현에 유리하다. 이번 연구 결과는 AGP가 중적외선 영역에서 작동하는 다른 그래핀 기반의 메타 표면, 광학적 스위치, 다양한 광전류 장치 등을 대체할 수 있을 것이라는 희망을 보여준다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬의 초고도로 응축된 전자기장을 근접장 측정을 통해 관측할 수 있었다.ˮ라며 "앞으로 강한 물질-빛 상호작용이 필요한 다른 상황에서도 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬을 이용한 연구가 활발해지기를 기대한다ˮ라고 말했다.

메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사와 이인호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 2월 19일 字 게재됐다. (논문명: Real-space imaging of acoustic plasmons in large-area graphene grown by chemical vapor deposition).

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 및 한국연구재단(NRF), 미국의 National Science Foundation(NSF), 삼성 글로벌 공동연구 프로그램(GRO), 기초과학연구원(IBS)의 지원으로 진행됐다.

2021.03.02

조회수 95879

-

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26

조회수 79877

-

시스템생물학 이용 세계 최초 알츠하이머성 치매 환자 맞춤형 치료 효능 예측 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀 (장소영 박사과정(제1저자), 강의룡 박사과정, 장홍준 박사과정)은 서울대학교 의과대학 묵인희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 시스템생물학*과 알츠하이머 환자 유래 뇌 오가노이드** 모델의 융합으로 환자 맞춤형 약물 효능평가 플랫폼(Drug-screening platform)을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

* 시스템생물학: IT의 수학모델링 및 컴퓨터시뮬레이션과 BT의 분자세포생물학 실험을 융합하여 복잡한 생명현상을 규명하고 설명하는 연구 패러다임

** 뇌 오가노이드: 환자의 역분화 줄기세포(iPSC) 유래 인공 미니 뇌

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적 치매 질환이나 현재까지 발병 원인이 불명확하며, 근본적인 치료제도 없는 인류가 극복하지 못한 질병 중 하나다.

알츠하이머병 치료제 개발 난제 중 하나는 실제 살아있는 환자의 뇌를 직접 실험 샘플로 사용할 수 없다는 것이었다. 이는 수많은 치료제 후보군의 약물 효능을 정확히 평가하기가 어려워 치료제 개발의 걸림돌로 작용해왔다.

조광현 교수 공동 연구팀은 실제 치매환자에서 유래한 뇌 오가노이드 기반으로 생물학적 메커니즘에 대한 수학 모델링을 융합하여 약물효능 예측이 가능한 플랫폼을 세계 최초로 개발했다. 환자 혈액으로부터 역분화줄기세포(Induced-pluripotent stem cell)*를 구축 후 이를 이용하여 3D 뇌 오가노이드를 제작해 실제 환자의 뇌와 유사한 환경 구축을 통해 실험적 한계를 극복했다.

* 역분화줄기세포: 다능성이 없는 혈액 면역세포에 역분화를 일으키는 4가지 특정 유전자를 도입하여 배아 줄기세포와 같이 모든 종류의 세포로 분화할 수 있는 성질(다능성)을 가진 줄기세포

또한, 시스템생물학 기반 수학 모델링 기법으로 알츠하이머병의 신경세포 특이적 네트워크망을 구축하고, 이를 실제 알츠하이머병 환자 및 정상군 유래 뇌 오가노이드를 통하여 신경세포 컴퓨터 모델의 실효성을 검증했다.

이 연구결과는 알츠하이머병의 시스템생물학 기반 신경세포 컴퓨터 모델을 실제 환자 유래 뇌 오가노이드로 검증한 세계 최초의 사례이다. 이는 환자 맞춤형 치료(Precision medicine)의 불모지로 여겨졌던 뇌 질환분야에서도 알츠하이머병 환자의 유전형에 따른 최적의 약물 효능 예측이 가능하게 됨을 의미하며 향후 약물 타겟 발굴에 기여할 것으로 기대된다.

조광현 교수는 “이번에 개발한 시스템생물학 기반 알츠하이머성 치매환자 약물 효능평가 플랫폼을 통해 향후 치매 치료제 개발 경쟁에서 우리나라가 국가적 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 보건복지부 한국보건산업진흥원의 국가치매극복기술개발 사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업으로 수행됐으며, 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)의 2021년 1월 12일자 논문으로 게재됐다.

(https://www.nature.com/articles/s41467-020-20440-5)

시스템생물학 이용 세계 최초 알츠하이머성 치매 환자 맞춤형 치료 효능 예측 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀 (장소영 박사과정(제1저자), 강의룡 박사과정, 장홍준 박사과정)은 서울대학교 의과대학 묵인희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 시스템생물학*과 알츠하이머 환자 유래 뇌 오가노이드** 모델의 융합으로 환자 맞춤형 약물 효능평가 플랫폼(Drug-screening platform)을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

* 시스템생물학: IT의 수학모델링 및 컴퓨터시뮬레이션과 BT의 분자세포생물학 실험을 융합하여 복잡한 생명현상을 규명하고 설명하는 연구 패러다임

** 뇌 오가노이드: 환자의 역분화 줄기세포(iPSC) 유래 인공 미니 뇌

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적 치매 질환이나 현재까지 발병 원인이 불명확하며, 근본적인 치료제도 없는 인류가 극복하지 못한 질병 중 하나다.

알츠하이머병 치료제 개발 난제 중 하나는 실제 살아있는 환자의 뇌를 직접 실험 샘플로 사용할 수 없다는 것이었다. 이는 수많은 치료제 후보군의 약물 효능을 정확히 평가하기가 어려워 치료제 개발의 걸림돌로 작용해왔다.

조광현 교수 공동 연구팀은 실제 치매환자에서 유래한 뇌 오가노이드 기반으로 생물학적 메커니즘에 대한 수학 모델링을 융합하여 약물효능 예측이 가능한 플랫폼을 세계 최초로 개발했다. 환자 혈액으로부터 역분화줄기세포(Induced-pluripotent stem cell)*를 구축 후 이를 이용하여 3D 뇌 오가노이드를 제작해 실제 환자의 뇌와 유사한 환경 구축을 통해 실험적 한계를 극복했다.

* 역분화줄기세포: 다능성이 없는 혈액 면역세포에 역분화를 일으키는 4가지 특정 유전자를 도입하여 배아 줄기세포와 같이 모든 종류의 세포로 분화할 수 있는 성질(다능성)을 가진 줄기세포

또한, 시스템생물학 기반 수학 모델링 기법으로 알츠하이머병의 신경세포 특이적 네트워크망을 구축하고, 이를 실제 알츠하이머병 환자 및 정상군 유래 뇌 오가노이드를 통하여 신경세포 컴퓨터 모델의 실효성을 검증했다.

이 연구결과는 알츠하이머병의 시스템생물학 기반 신경세포 컴퓨터 모델을 실제 환자 유래 뇌 오가노이드로 검증한 세계 최초의 사례이다. 이는 환자 맞춤형 치료(Precision medicine)의 불모지로 여겨졌던 뇌 질환분야에서도 알츠하이머병 환자의 유전형에 따른 최적의 약물 효능 예측이 가능하게 됨을 의미하며 향후 약물 타겟 발굴에 기여할 것으로 기대된다.

조광현 교수는 “이번에 개발한 시스템생물학 기반 알츠하이머성 치매환자 약물 효능평가 플랫폼을 통해 향후 치매 치료제 개발 경쟁에서 우리나라가 국가적 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 보건복지부 한국보건산업진흥원의 국가치매극복기술개발 사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업으로 수행됐으며, 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)의 2021년 1월 12일자 논문으로 게재됐다.

(https://www.nature.com/articles/s41467-020-20440-5)

2021.01.13

조회수 75565

-

신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.12

조회수 63028

-

미생물 기반 다양한 일차 아민 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `비식용 바이오매스를 여러 가지 짧은 길이의 일차 아민들로 전환하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제적인 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of multiple short-chain primary amines via retrobiosynthesis

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김동인(한국과학기술원, 공동 제1저자), 채동언(한국과학기술원, 공동 제1저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제4저자), 포함 총 5명

석유화학산업은 화석원료를 이용해 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 범용화학물질들을 생산해왔다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로부터 발생하는 지구 온난화 등의 환경문제가 전 세계적으로 매우 심각한 상황이다. 특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에, 국제 유가 변동에 매우 취약한 실정이다. 이에 환경문제를 해결하면서 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오리파이너리의 구축이 시급히 요구되고 있다.

바이오 리파이너리란 화석원료가 아닌 비식용 바이오매스를 원료로 사용해 미생물로 산업적으로 유용한 화학물질들을 생산하는 기술이다. 여기서 미생물은 원료인 바이오매스를 우리가 원하는 화학물질로 전환하는 세포 공장과 같은 역할을 한다. 이러한 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작할 수 있게 하는 시스템 대사공학은 바이오 리파이너리에서 핵심기술 중 하나다.

지금껏 석유화학 공정을 통해서 합성되던 화학물질 중에는 미생물 시스템 대사공학을 통해서 바이오 기반으로 생산되는 사례가 점차 늘고 있지만, 아직 의약품 및 농약품들의 전구체로 널리 사용되는 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들의 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 KAIST 이상엽 특훈교수 연구팀은 여러 가지 짧은 탄소 길이를 갖는 일차 아민들을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

지금까지 이러한 일차 아민들을 생산하는 균주들이 개발되지 못한 가장 큰 이유는 생합성 대사회로의 부재였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 역 생합성 시뮬레이션을 통해 모든 가능한 대사경로들을 예측했다. 그 후 전구체 선택과정을 통해 가장 유망한 대사회로들을 선정했다.

이렇게 디자인된 신규 대사회로들을 실제 실험을 통해 검증했으며 이를 통해 10가지 종류의 다른 짧은 길이의 일차 아민들을 생산하는 대장균 균주들을 최초로 개발하는 데 성공했다.

또한 대표적인 일차 아민들을 선정해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용한 생산과 시스템 대사공학을 통한 생산량 증대를 보임으로써 바이오 기반 생산의 가능성을 보여줬다.

이번 연구에서 활용된 역 생합성과 전구체 선택과정을 같이 사용한 전략은 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러 가지 화학물질들을 동시에 생산하는 대사회로들을 구축하는 데도 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 지금까지 석유화학 산업 기반으로만 생산할 수 있었던 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들을 재생 가능한 바이오 기반 화학산업을 통해 생산할 가능성을 세계 최초로 제시한 점에 의의가 있다”며 “앞으로 더 많은 연구를 통해 생산량과 생산성을 증대시킬 계획이다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

미생물 기반 다양한 일차 아민 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `비식용 바이오매스를 여러 가지 짧은 길이의 일차 아민들로 전환하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제적인 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of multiple short-chain primary amines via retrobiosynthesis

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김동인(한국과학기술원, 공동 제1저자), 채동언(한국과학기술원, 공동 제1저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제4저자), 포함 총 5명

석유화학산업은 화석원료를 이용해 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 범용화학물질들을 생산해왔다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로부터 발생하는 지구 온난화 등의 환경문제가 전 세계적으로 매우 심각한 상황이다. 특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에, 국제 유가 변동에 매우 취약한 실정이다. 이에 환경문제를 해결하면서 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오리파이너리의 구축이 시급히 요구되고 있다.

바이오 리파이너리란 화석원료가 아닌 비식용 바이오매스를 원료로 사용해 미생물로 산업적으로 유용한 화학물질들을 생산하는 기술이다. 여기서 미생물은 원료인 바이오매스를 우리가 원하는 화학물질로 전환하는 세포 공장과 같은 역할을 한다. 이러한 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작할 수 있게 하는 시스템 대사공학은 바이오 리파이너리에서 핵심기술 중 하나다.

지금껏 석유화학 공정을 통해서 합성되던 화학물질 중에는 미생물 시스템 대사공학을 통해서 바이오 기반으로 생산되는 사례가 점차 늘고 있지만, 아직 의약품 및 농약품들의 전구체로 널리 사용되는 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들의 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 KAIST 이상엽 특훈교수 연구팀은 여러 가지 짧은 탄소 길이를 갖는 일차 아민들을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

지금까지 이러한 일차 아민들을 생산하는 균주들이 개발되지 못한 가장 큰 이유는 생합성 대사회로의 부재였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 역 생합성 시뮬레이션을 통해 모든 가능한 대사경로들을 예측했다. 그 후 전구체 선택과정을 통해 가장 유망한 대사회로들을 선정했다.

이렇게 디자인된 신규 대사회로들을 실제 실험을 통해 검증했으며 이를 통해 10가지 종류의 다른 짧은 길이의 일차 아민들을 생산하는 대장균 균주들을 최초로 개발하는 데 성공했다.

또한 대표적인 일차 아민들을 선정해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용한 생산과 시스템 대사공학을 통한 생산량 증대를 보임으로써 바이오 기반 생산의 가능성을 보여줬다.

이번 연구에서 활용된 역 생합성과 전구체 선택과정을 같이 사용한 전략은 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러 가지 화학물질들을 동시에 생산하는 대사회로들을 구축하는 데도 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 지금까지 석유화학 산업 기반으로만 생산할 수 있었던 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들을 재생 가능한 바이오 기반 화학산업을 통해 생산할 가능성을 세계 최초로 제시한 점에 의의가 있다”며 “앞으로 더 많은 연구를 통해 생산량과 생산성을 증대시킬 계획이다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.11

조회수 65998

-

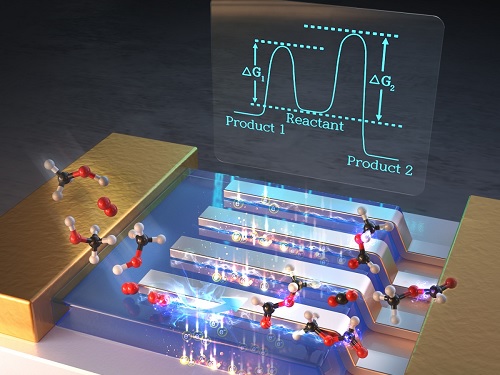

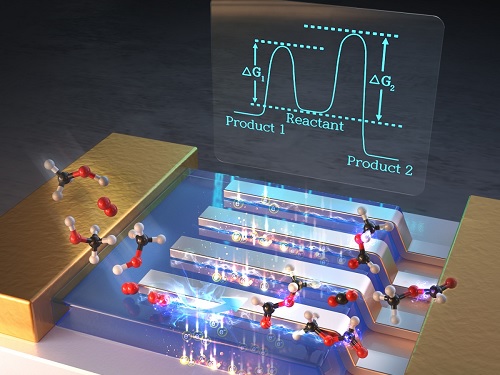

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11

조회수 66846

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06 조회수 30543

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06 조회수 30543 김성용 교수, UN 제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 공동 발간

우리 대학 김성용 기계공학과 교수가 공동저자로 참여한 국제연합(United Nations, UN)의 제2차 세계해양환경평가(Second World Ocean Assessment; WOA II) 보고서가 4월 22일 발간됐다.

세계해양환경평가 보고서는 전 세계 해양환경의 현재 상태를 종합적이고 통합적인 과학정보로 기술한 문서로 ʻ국제연합의 지속가능한 발전을 위한 국제해양과학 10개년 계획(United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)ʼ을 실질적으로 수행하는 중요한 보고서로 꼽힌다. 유엔(UN)은 각국 정부가 해양환경을 보호하기 위한 공동의 노력을 강화하고 정책결정자들의 의사결정을 지원하기 위해 사회경제적인 측면을 포함한 전 지구적 차원의 해양환경을 평가 및 보고하는 ʻ정규과정(Regular Process)ʼ을 수행해오고 있다. 2009년 열린 제64차 유엔총회에서 정규과정 1차 주기(2010~2014)를 승인해 ʻ제1차 세계해양환경평가(First World Ocean Assessment) 보고서ʼ가 2015년 완성됐다. 김 교수는 1차 보고서의 전문가 그룹으로 참여한 데 이어 2016년부터 4년간 진행된 2차 주기(2016-2020) 세계해양환경평가 보고서 제작에 공동 저자로 참여해 전 세계 300여 명의 다학제간 전문가들과 의견을 공유했다. 총 28장으로 구성된 보고서 중 김 교수는 제5장 해양의 물리적 및 화학적 상태과 제9장 기후 대기 변화에 따른 영향 등 2개의 장을 공동 집필했다.이번 보고서는 전 세계의 해양 환경을 평가하기 위해 추진력(Drivers)-압력(Pressure)-상태(State)-영향(Impact)-반응(Response) 등을 종합한 ʻDPSIRʼ의 개념을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해, 전 세계 해양을 환경·경제·사회적 측면을 통합하여 분석했으며, 각 지역 해양환경 특성을 구체화한 유일한 보고서로 평가받고 있다.

또한, 유엔(UN)의 모든 회원국이 해양 평가 및 정책을 결정할 때 가장 먼저 반영해야 할 내용이 담겨 있어 현재까지 발간된 해양 관련 보고서 중 영향력이 가장 큰 학술적 성과로 꼽히고 있다.

김 교수는 "전 지구적인 기후변화, 미세플라스틱, 후쿠시마 원전 오염수의 방류가 화두가 되는 시점에서 국가 간의 경계가 없이 전 세계 영향을 주는 해양에 관해 많은 관심과 연구가 필요하다ˮ라고 강조하며 "본 보고서가 각 국가의 해양상태를 판단하고 정책 입안에 기초자료가 되길 바란다.ˮ라고 소감을 전했다. 김 교수가 공동 저자로 참여한 보고서는 유엔(UN) 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 자세히 보기 (클릭☞) https://www.un.org/regularprocess/woa2launch

2021.04.26 조회수 27903

김성용 교수, UN 제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 공동 발간

우리 대학 김성용 기계공학과 교수가 공동저자로 참여한 국제연합(United Nations, UN)의 제2차 세계해양환경평가(Second World Ocean Assessment; WOA II) 보고서가 4월 22일 발간됐다.

세계해양환경평가 보고서는 전 세계 해양환경의 현재 상태를 종합적이고 통합적인 과학정보로 기술한 문서로 ʻ국제연합의 지속가능한 발전을 위한 국제해양과학 10개년 계획(United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)ʼ을 실질적으로 수행하는 중요한 보고서로 꼽힌다. 유엔(UN)은 각국 정부가 해양환경을 보호하기 위한 공동의 노력을 강화하고 정책결정자들의 의사결정을 지원하기 위해 사회경제적인 측면을 포함한 전 지구적 차원의 해양환경을 평가 및 보고하는 ʻ정규과정(Regular Process)ʼ을 수행해오고 있다. 2009년 열린 제64차 유엔총회에서 정규과정 1차 주기(2010~2014)를 승인해 ʻ제1차 세계해양환경평가(First World Ocean Assessment) 보고서ʼ가 2015년 완성됐다. 김 교수는 1차 보고서의 전문가 그룹으로 참여한 데 이어 2016년부터 4년간 진행된 2차 주기(2016-2020) 세계해양환경평가 보고서 제작에 공동 저자로 참여해 전 세계 300여 명의 다학제간 전문가들과 의견을 공유했다. 총 28장으로 구성된 보고서 중 김 교수는 제5장 해양의 물리적 및 화학적 상태과 제9장 기후 대기 변화에 따른 영향 등 2개의 장을 공동 집필했다.이번 보고서는 전 세계의 해양 환경을 평가하기 위해 추진력(Drivers)-압력(Pressure)-상태(State)-영향(Impact)-반응(Response) 등을 종합한 ʻDPSIRʼ의 개념을 적용한 것이 특징이다. 이를 통해, 전 세계 해양을 환경·경제·사회적 측면을 통합하여 분석했으며, 각 지역 해양환경 특성을 구체화한 유일한 보고서로 평가받고 있다.

또한, 유엔(UN)의 모든 회원국이 해양 평가 및 정책을 결정할 때 가장 먼저 반영해야 할 내용이 담겨 있어 현재까지 발간된 해양 관련 보고서 중 영향력이 가장 큰 학술적 성과로 꼽히고 있다.

김 교수는 "전 지구적인 기후변화, 미세플라스틱, 후쿠시마 원전 오염수의 방류가 화두가 되는 시점에서 국가 간의 경계가 없이 전 세계 영향을 주는 해양에 관해 많은 관심과 연구가 필요하다ˮ라고 강조하며 "본 보고서가 각 국가의 해양상태를 판단하고 정책 입안에 기초자료가 되길 바란다.ˮ라고 소감을 전했다. 김 교수가 공동 저자로 참여한 보고서는 유엔(UN) 홈페이지에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

제2차 세계 해양 환경 평가 보고서 자세히 보기 (클릭☞) https://www.un.org/regularprocess/woa2launch

2021.04.26 조회수 27903 남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19 조회수 48151

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19 조회수 48151 이수현 교수팀, 뇌 복부선조영역의 새로운 기억관련 기능 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이수현 교수 연구팀과 서울대학교 생명과학부 김형 교수 연구팀이 공동연구를 통해 복부선조영역(ventral striatum)에서 습관행동을 제어하는데 필요한 장기기억이 자동적으로 인출된다는 사실을 밝혔다. 이러한 복부선조영역의 기능을 그 영역과 회로별로 규명하는 것은 인간에게 직접 적용할 수 있는 뇌질환 치료방법 개발과 뇌영역 맞춤형 치료의 이론적 기반이 될 수 있다.

뇌의 복부선조영역은 새로운 가치학습에 중요하며, 중독행동과 조현병 관련 행동에도 연관된 것으로 알려져 왔지만 이러한 행동에 기반이 될 수 있는 기억정보를 처리하고 있는지에 대해서는 불분명했다.

이에 연구팀은 기능적 자기공명뇌영상과 전기생리학적 뇌세포 활성측정법을 모두 이용해 과거에 학습한 물체를 의식적으로 인지하고 있지 않는 상황에서도 복부선조에서 과거에 배운 좋은 물체에 대한 장기기억정보가 활발하게 처리되고 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 자동적으로 인출된 좋은 물체에 대한 기억은 무의식적이며 자동적인 행동, 즉 습관행동을 제어하고, 이를 통해 동물이 장기기억을 기반으로 최대이익을 얻을 수 있는 자동적 의사결정(automatic decision-making) 과정에 사용된다는 실험적 증거를 제시했다.

바이오및뇌공학과 뇌인지공학프로그램 강준영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 4월 8일(목) 게재됐다.

복부선조영역에서 기억의 자동적 인출과정을 이해함으로써 자동적 행동인 습관과 중독행동 제어의 이론적 기반을 다지고, 나아가 기억의 자동인출(automatic retrieval)과 연관된 현저성(salience) 이상으로 조현병을 이해할 수 있는 이론적 발판을 마련한 것에 이번 연구의 의의가 있다고 볼 수 있다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌질환극복사업 및 개인기초연구지원사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 73549

이수현 교수팀, 뇌 복부선조영역의 새로운 기억관련 기능 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이수현 교수 연구팀과 서울대학교 생명과학부 김형 교수 연구팀이 공동연구를 통해 복부선조영역(ventral striatum)에서 습관행동을 제어하는데 필요한 장기기억이 자동적으로 인출된다는 사실을 밝혔다. 이러한 복부선조영역의 기능을 그 영역과 회로별로 규명하는 것은 인간에게 직접 적용할 수 있는 뇌질환 치료방법 개발과 뇌영역 맞춤형 치료의 이론적 기반이 될 수 있다.

뇌의 복부선조영역은 새로운 가치학습에 중요하며, 중독행동과 조현병 관련 행동에도 연관된 것으로 알려져 왔지만 이러한 행동에 기반이 될 수 있는 기억정보를 처리하고 있는지에 대해서는 불분명했다.

이에 연구팀은 기능적 자기공명뇌영상과 전기생리학적 뇌세포 활성측정법을 모두 이용해 과거에 학습한 물체를 의식적으로 인지하고 있지 않는 상황에서도 복부선조에서 과거에 배운 좋은 물체에 대한 장기기억정보가 활발하게 처리되고 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 자동적으로 인출된 좋은 물체에 대한 기억은 무의식적이며 자동적인 행동, 즉 습관행동을 제어하고, 이를 통해 동물이 장기기억을 기반으로 최대이익을 얻을 수 있는 자동적 의사결정(automatic decision-making) 과정에 사용된다는 실험적 증거를 제시했다.

바이오및뇌공학과 뇌인지공학프로그램 강준영 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 4월 8일(목) 게재됐다.

복부선조영역에서 기억의 자동적 인출과정을 이해함으로써 자동적 행동인 습관과 중독행동 제어의 이론적 기반을 다지고, 나아가 기억의 자동인출(automatic retrieval)과 연관된 현저성(salience) 이상으로 조현병을 이해할 수 있는 이론적 발판을 마련한 것에 이번 연구의 의의가 있다고 볼 수 있다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌질환극복사업 및 개인기초연구지원사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.09 조회수 73549 양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.05 조회수 86182

양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.05 조회수 86182 김대수 교수, 근긴장이상증 억제 신약 개발

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 신경전달물질인 세로토닌을 억제하는 물질을 성분으로 포함해 근긴장이상증을 효율적으로 치료할 수 있는 신규 약물을 개발했다고 10일 밝혔다.

근긴장이상증은 의지와 무관하게 근육의 긴장이 증가해 통증과 함께 몸의 일부 또는 전신이 뒤틀리는 세계 3대 운동 질환 중 하나이며 스트레스가 많은 현대사회에서 환자 수가 증가하고 있다. 우리나라에서 2010년 2만 8 천여 명이던 환자가 2017년 통계로는 3만 5천여 명으로 약 25% 증가했다.

근긴장이상증은 발병 원인이 밝혀져 있지 않고 효과적인 치료약물이 없는 상황이다. 유일한 치료 방법으로는 보톡스 주사 혹은 수술로 해당 근육을 긴장시키는 신경 신호를 차단하거나 뇌를 전기로 자극하는 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)을 받는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 환자들이 스트레스 상황에서 증상이 심해지는 것에 주목했다. 스트레스를 받으면 전신에서 근긴장이상증을 나타내는 동물모델을 활용해 어떻게 스트레스가 근긴장이상증을 유발하는지를 연구했다. 연구 결과 스트레스를 받으면 세로토닌 신경의 활성이 증가해 세로토닌 분비가 늘어나며 늘어난 세로토닌은 5HT2A 라는 세로토닌 수용체에 작용해 근육을 긴장시킴을 밝혔다. 따라서 세로토닌 신경을 차단하거나 5HT2A 수용체를 억제하면 근긴장이상증을 치료할 수 있게 된다. 연구팀은 또한 5HT2A 수용체를 효과적으로 억제할 수 있는 약물을 개발해 근긴장이상증 치료에 기반을 마련했다.

김대수 교수가 주도하고 김정은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널 3월 4일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Cerebellar 5HT-2A receptor mediates stress-induced onset of dystonia)

기존 치료법으로 알려진 보톡스 주사의 경우는 국소적인 근긴장이상에 적용할 수 있어 부위가 넓을 때 적용이 어려우며 내성이 생기면 투여량을 증가시켜야 한다. 또 다른 치료법인 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)은 일부 환자들에게만 적용 가능하며 뇌수술의 위험을 감수해야 한다. 따라서 수술 없는 약물치료가 가능하다면 환자들의 증상 관리와 치료에 획기적인 전기를 마련하게 된다.

김대수 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 근긴장이상증 치료제가 환자들의 삶의 질을 높이는 데 이바지하기를 바란다ˮ라며 "근긴장이상증뿐 아니라 근육 통증 등 스트레스에 의해 유발되는 다양한 운동 질환에도 적용할 수 있을 것이라 기대된다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이번 연구성과를 바탕으로 설립된 신약 개발 회사인 ㈜뉴로토브(CEO 김대수)를 통해 근긴장이상증 치료제 개발을 위한 임상 연구를 준비 중이다.

이번 연구는 한국연구재단 초 융합 AI 원천기술개발 인프라, KAIST G-core 연구사업 및 글로벌특이점 과제의 지원을 통해 수행됐다.

2021.03.10 조회수 102965

김대수 교수, 근긴장이상증 억제 신약 개발

우리 대학 생명과학과 김대수 교수 연구팀이 신경전달물질인 세로토닌을 억제하는 물질을 성분으로 포함해 근긴장이상증을 효율적으로 치료할 수 있는 신규 약물을 개발했다고 10일 밝혔다.

근긴장이상증은 의지와 무관하게 근육의 긴장이 증가해 통증과 함께 몸의 일부 또는 전신이 뒤틀리는 세계 3대 운동 질환 중 하나이며 스트레스가 많은 현대사회에서 환자 수가 증가하고 있다. 우리나라에서 2010년 2만 8 천여 명이던 환자가 2017년 통계로는 3만 5천여 명으로 약 25% 증가했다.

근긴장이상증은 발병 원인이 밝혀져 있지 않고 효과적인 치료약물이 없는 상황이다. 유일한 치료 방법으로는 보톡스 주사 혹은 수술로 해당 근육을 긴장시키는 신경 신호를 차단하거나 뇌를 전기로 자극하는 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)을 받는 것이다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 환자들이 스트레스 상황에서 증상이 심해지는 것에 주목했다. 스트레스를 받으면 전신에서 근긴장이상증을 나타내는 동물모델을 활용해 어떻게 스트레스가 근긴장이상증을 유발하는지를 연구했다. 연구 결과 스트레스를 받으면 세로토닌 신경의 활성이 증가해 세로토닌 분비가 늘어나며 늘어난 세로토닌은 5HT2A 라는 세로토닌 수용체에 작용해 근육을 긴장시킴을 밝혔다. 따라서 세로토닌 신경을 차단하거나 5HT2A 수용체를 억제하면 근긴장이상증을 치료할 수 있게 된다. 연구팀은 또한 5HT2A 수용체를 효과적으로 억제할 수 있는 약물을 개발해 근긴장이상증 치료에 기반을 마련했다.

김대수 교수가 주도하고 김정은 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널 3월 4일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Cerebellar 5HT-2A receptor mediates stress-induced onset of dystonia)

기존 치료법으로 알려진 보톡스 주사의 경우는 국소적인 근긴장이상에 적용할 수 있어 부위가 넓을 때 적용이 어려우며 내성이 생기면 투여량을 증가시켜야 한다. 또 다른 치료법인 뇌 심부 전기자극 수술(DBS)은 일부 환자들에게만 적용 가능하며 뇌수술의 위험을 감수해야 한다. 따라서 수술 없는 약물치료가 가능하다면 환자들의 증상 관리와 치료에 획기적인 전기를 마련하게 된다.

김대수 교수는 "이번 연구를 통해 개발된 근긴장이상증 치료제가 환자들의 삶의 질을 높이는 데 이바지하기를 바란다ˮ라며 "근긴장이상증뿐 아니라 근육 통증 등 스트레스에 의해 유발되는 다양한 운동 질환에도 적용할 수 있을 것이라 기대된다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이번 연구성과를 바탕으로 설립된 신약 개발 회사인 ㈜뉴로토브(CEO 김대수)를 통해 근긴장이상증 치료제 개발을 위한 임상 연구를 준비 중이다.

이번 연구는 한국연구재단 초 융합 AI 원천기술개발 인프라, KAIST G-core 연구사업 및 글로벌특이점 과제의 지원을 통해 수행됐다.

2021.03.10 조회수 102965 천 배 넘게 응축된 빛 관측 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수가 이끄는 국제 공동 연구팀이 그래핀 나노층 구조에 천 배 넘게 응축돼 가둬진 중적외선 파동의 이미지를 세계 최초로 얻어내 초미시 영역에서 전자기파의 거동을 관측했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 수 나노미터 크기의 도파로에 초고도로 응축된 `그래핀 플라즈몬'을 이용했다. 그래핀 플라즈몬이란 나노 물질 그래핀의 자유 전자들이 전자기파와 결합해 집단으로 진동하는 현상을 말한다. 최근 이 플라즈몬들이 빛을 그래핀과 금속판 사이에 있는 아주 얇은 유전체에 가둬 새로운 모드를 만들 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

이러한 그래핀-유전체-금속판 구조에서는, 그래핀의 전하들이 금속판에 영상 전하(image charge)를 만들게 되고 빛의 전기장에 의해 그래핀의 전자들이 힘을 받아 진동하게 되면 금속에 있는 영상 전하들도 잇따라 진동하게 된다. 이러한 새로운 형태의 그래핀-유전체-금속판에서의 집단적인 전자 진동 모드를 `어쿠스틱' 그래핀 플라즈몬(Acoustic Graphene Plasmon; 이하 AGP)이라고 한다.

하지만 AGP는 광학적 파동을 수 나노미터 정도의 얇은 구조에 응집시키기 때문에, 외부로 새어 나오는 전자기장의 세기가 매우 약하다. 이 때문에 지금까지 직접적인 광학적 검출 방법으로는 그 존재를 밝혀내지 못했으며 원거리장 적외선 분광학이나 광전류 매핑과 같은 간접적인 방법으로 AGP의 존재를 보일 수밖에 없었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해, 국제 공동 연구팀은 새로운 실험 기법과 나노 공정 방법론을 제안했다. KAIST 전기및전자공학부의 장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사 후 연구원은 민감도가 매우 높은 산란형 주사 근접장 광학현미경(s-SNOM)을 이용해 나노미터 단위의 도파로를 따라 진동하는 AGP를 세계 최초로 직접적으로 검출했고, 중적외선이 천 배 넘게 응축된 현상을 시각화했다. 해당 나노 구조들은 미국의 미네소타 대학(University of Minnesota)의 전자 및 컴퓨터 공학부의 오상현 교수팀이 제작했으며, 그래핀은 성균관대학교의 IBS 나노구조물리연구단(이하 CINAP) 이영희 연구단장팀이 합성했다.

연구팀은 AGP 에너지의 대부분이 그래핀 아래에 있는 유전체층에 집중된 상황에서도 AGP를 검출했는데, 이는 오상현 교수와 이인호 박사 후 연구원이 만든 고도로 반듯한 나노 도파로와 CINAP에서 합성한 순도 높은 대면적 그래핀 덕분에 플라즈몬이 보다 긴 거리를 전파할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

중적외선 영역의 전자기파는 다양한 분자들이 가지고 있는 진동 주파수와 일치하는 주파수를 가지고 있어 이들의 화학적, 물리적 성질을 연구하는데 막대한 비중을 차지한다. 예를 들어, 많은 중요한 유기 분자들이 중적외선 흡수 분광학으로 검출될 수 있다. 하지만 한 개의 분자와 빛 간의 상호작용은 매우 작아 성공적인 검출을 위해서는 분자의 개수가 많아야 한다. AGP는 초고도로 응축된 전자기장을 통해 분자와 빛의 상호작용을 크게 높일 수 있으며 결국 한 개의 분자로도 작동하는 단분자 검출 기술을 가능하게 한다.

또한, 일반적인 그래핀 플라즈몬 기반의 광학 장치들은 그래핀에서의 큰 에너지 흡수율 때문에 높은 성능을 보이기 어렵다. 반면 AGP의 전자기장은 대부분이 그래핀이 아닌 유전체층에 존재하기 때문에 그래핀에서 에너지 손실에 덜 민감하므로 고성능 소자 구현에 유리하다. 이번 연구 결과는 AGP가 중적외선 영역에서 작동하는 다른 그래핀 기반의 메타 표면, 광학적 스위치, 다양한 광전류 장치 등을 대체할 수 있을 것이라는 희망을 보여준다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬의 초고도로 응축된 전자기장을 근접장 측정을 통해 관측할 수 있었다.ˮ라며 "앞으로 강한 물질-빛 상호작용이 필요한 다른 상황에서도 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬을 이용한 연구가 활발해지기를 기대한다ˮ라고 말했다.

메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사와 이인호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 2월 19일 字 게재됐다. (논문명: Real-space imaging of acoustic plasmons in large-area graphene grown by chemical vapor deposition).

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 및 한국연구재단(NRF), 미국의 National Science Foundation(NSF), 삼성 글로벌 공동연구 프로그램(GRO), 기초과학연구원(IBS)의 지원으로 진행됐다.

2021.03.02 조회수 95879

천 배 넘게 응축된 빛 관측 성공

우리 대학 전기및전자공학부 장민석 교수가 이끄는 국제 공동 연구팀이 그래핀 나노층 구조에 천 배 넘게 응축돼 가둬진 중적외선 파동의 이미지를 세계 최초로 얻어내 초미시 영역에서 전자기파의 거동을 관측했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 수 나노미터 크기의 도파로에 초고도로 응축된 `그래핀 플라즈몬'을 이용했다. 그래핀 플라즈몬이란 나노 물질 그래핀의 자유 전자들이 전자기파와 결합해 집단으로 진동하는 현상을 말한다. 최근 이 플라즈몬들이 빛을 그래핀과 금속판 사이에 있는 아주 얇은 유전체에 가둬 새로운 모드를 만들 수 있다는 사실이 밝혀졌다.

이러한 그래핀-유전체-금속판 구조에서는, 그래핀의 전하들이 금속판에 영상 전하(image charge)를 만들게 되고 빛의 전기장에 의해 그래핀의 전자들이 힘을 받아 진동하게 되면 금속에 있는 영상 전하들도 잇따라 진동하게 된다. 이러한 새로운 형태의 그래핀-유전체-금속판에서의 집단적인 전자 진동 모드를 `어쿠스틱' 그래핀 플라즈몬(Acoustic Graphene Plasmon; 이하 AGP)이라고 한다.

하지만 AGP는 광학적 파동을 수 나노미터 정도의 얇은 구조에 응집시키기 때문에, 외부로 새어 나오는 전자기장의 세기가 매우 약하다. 이 때문에 지금까지 직접적인 광학적 검출 방법으로는 그 존재를 밝혀내지 못했으며 원거리장 적외선 분광학이나 광전류 매핑과 같은 간접적인 방법으로 AGP의 존재를 보일 수밖에 없었다.

이러한 한계점을 극복하기 위해, 국제 공동 연구팀은 새로운 실험 기법과 나노 공정 방법론을 제안했다. KAIST 전기및전자공학부의 장민석 교수와 메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사 후 연구원은 민감도가 매우 높은 산란형 주사 근접장 광학현미경(s-SNOM)을 이용해 나노미터 단위의 도파로를 따라 진동하는 AGP를 세계 최초로 직접적으로 검출했고, 중적외선이 천 배 넘게 응축된 현상을 시각화했다. 해당 나노 구조들은 미국의 미네소타 대학(University of Minnesota)의 전자 및 컴퓨터 공학부의 오상현 교수팀이 제작했으며, 그래핀은 성균관대학교의 IBS 나노구조물리연구단(이하 CINAP) 이영희 연구단장팀이 합성했다.

연구팀은 AGP 에너지의 대부분이 그래핀 아래에 있는 유전체층에 집중된 상황에서도 AGP를 검출했는데, 이는 오상현 교수와 이인호 박사 후 연구원이 만든 고도로 반듯한 나노 도파로와 CINAP에서 합성한 순도 높은 대면적 그래핀 덕분에 플라즈몬이 보다 긴 거리를 전파할 수 있는 환경이 조성됐기 때문이다.

중적외선 영역의 전자기파는 다양한 분자들이 가지고 있는 진동 주파수와 일치하는 주파수를 가지고 있어 이들의 화학적, 물리적 성질을 연구하는데 막대한 비중을 차지한다. 예를 들어, 많은 중요한 유기 분자들이 중적외선 흡수 분광학으로 검출될 수 있다. 하지만 한 개의 분자와 빛 간의 상호작용은 매우 작아 성공적인 검출을 위해서는 분자의 개수가 많아야 한다. AGP는 초고도로 응축된 전자기장을 통해 분자와 빛의 상호작용을 크게 높일 수 있으며 결국 한 개의 분자로도 작동하는 단분자 검출 기술을 가능하게 한다.

또한, 일반적인 그래핀 플라즈몬 기반의 광학 장치들은 그래핀에서의 큰 에너지 흡수율 때문에 높은 성능을 보이기 어렵다. 반면 AGP의 전자기장은 대부분이 그래핀이 아닌 유전체층에 존재하기 때문에 그래핀에서 에너지 손실에 덜 민감하므로 고성능 소자 구현에 유리하다. 이번 연구 결과는 AGP가 중적외선 영역에서 작동하는 다른 그래핀 기반의 메타 표면, 광학적 스위치, 다양한 광전류 장치 등을 대체할 수 있을 것이라는 희망을 보여준다.

장민석 교수는 "이번 연구를 통해 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬의 초고도로 응축된 전자기장을 근접장 측정을 통해 관측할 수 있었다.ˮ라며 "앞으로 강한 물질-빛 상호작용이 필요한 다른 상황에서도 어쿠스틱 그래핀 플라즈몬을 이용한 연구가 활발해지기를 기대한다ˮ라고 말했다.

메나브데 세르게이(Sergey Menabde) 박사와 이인호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 2월 19일 字 게재됐다. (논문명: Real-space imaging of acoustic plasmons in large-area graphene grown by chemical vapor deposition).

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터 및 한국연구재단(NRF), 미국의 National Science Foundation(NSF), 삼성 글로벌 공동연구 프로그램(GRO), 기초과학연구원(IBS)의 지원으로 진행됐다.

2021.03.02 조회수 95879 무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26 조회수 79877

무선 충전 가능한 부드러운 뇌 이식 장치 개발

우리 연구진이 무선 충전 가능한 뇌 이식 장치를 개발했다. 이 장치는 이식 후 생체 내에서 장기간에 걸쳐 배터리 교체 없이 스마트폰을 이용해 빛으로 뇌의 신경회로를 정교하게 조절할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 연세대 의대 김정훈 교수팀과 공동 연구를 통해 뇌 완전 이식형 무선 광유전학 기기를 개발했다고 26일 밝혔다.

이번 개발 기술은 장기간에 걸친 동물 실험이 필요한 뇌 기능 연구뿐 아니라 향후 인체에 적용돼 중독과 같은 정신질환 및 파킨슨병과 같은 퇴행성 뇌 질환 치료에도 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 김충연 박사과정, 연세대 의대 구민정 박사과정 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 22일 字에 게재됐다. (논문명 : Soft subdermal implant capable of wireless battery charging and programmable controls for applications in optogenetics)

광유전학은 빛을 이용해 목표로 하는 특정 신경세포만을 선택적으로 정교하게 제어할 수 있다는 점에서, 뇌 기능을 밝히고 각종 뇌 질환을 치료할 해결책으로 뇌과학 및 신경과학 분야에서 주목받고 있다.

기존의 광유전학은 외부기기와 연결된 광섬유를 통해 신경세포에 빛을 전달하는 방법을 사용하고 있는데, 이러한 유선 방식은 동물의 자유로운 움직임을 크게 제한한다는 점에서 복잡한 동물 실험을 구현하는데 제약이 있다. 반면 최근에 개발된 무선 임플란트 기기들은 동물의 행동을 제약하지는 않지만, 주기적인 배터리의 교체가 필요하거나 외부 장비로부터 무선으로 전력을 공급받아야 하므로 독립적이지 못하고 동작이 안정적이지 못하다는 한계가 있다.

연구팀은 배터리의 무선 충전과 디바이스의 무선 제어를 가능하게 만드는 무선 회로를 개발해 마이크로 LED 기반의 탐침과 결합했다. 이를 통해 동물이 자유롭게 움직이는 상태에서도 배터리의 무선 충전이 가능하고, 스마트폰 앱을 통해 광자극을 무선으로 제어할 수 있는 무게 1.4그램(g)의 뇌 완전이식형 기기를 구현했다. 나아가 생체 이식 후 기기에 의해 주변의 조직이 손상되는 것을 방지하고자, 기기를 매우 부드러운 생체적합성 소재로 감싸 생체조직과 같이 부드러운 형태가 되도록 개발했다.

이번 연구를 주도한 정재웅 교수는 "개발된 장치는 체내 이식 상태에서 무선 충전이 가능하므로 배터리 교체를 위한 추가적인 수술 필요 없이 장기간 사용이 가능하다ˮ며 "이 기술은 뇌 이식용 기기뿐 아니라 인공 심박동기, 위 자극기 등 다양한 생체 이식용 기기에 범용적으로 적용될 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

연구팀은 이 기기를 LED 탐침이 쥐의 뇌에 삽입된 상태에서 두피 안으로 완전히 이식하고 쥐가 자유롭게 움직이는 상태에서 배터리가 자동으로 무선 충전될 수 있음을 확인했다. 또한 연구팀은 중독성 약물인 코카인에 반복적으로 노출된 쥐의 특정 뇌 부위에 무선으로 빛을 전달해 코카인으로 인한 행동 민감화 발현을 억제함으로써 광유전학이 코카인에 의한 중독 행동 제어에 적용될 수 있음을 보였다.

아울러 공동연구자 연세대 의대 김정훈 교수는 "자유롭게 움직이는 동물을 바라보며, 단지 스마트폰 앱을 구동해 뇌에 빛을 전달하고, 그로 인해 동물의 특정 행동을 제어할 수 있다는 사실이 매우 흥미롭고, 많은 상상력을 자극한다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술을 궁극적으로 인체에 적용할 수 있도록 기기를 더욱 소형화하고 MRI 친화적인 디자인으로 발전시키는 확장 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기초연구실 지원사업과 신진연구자지원사업, KAIST 글로벌 특이점 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.26 조회수 79877 시스템생물학 이용 세계 최초 알츠하이머성 치매 환자 맞춤형 치료 효능 예측 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀 (장소영 박사과정(제1저자), 강의룡 박사과정, 장홍준 박사과정)은 서울대학교 의과대학 묵인희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 시스템생물학*과 알츠하이머 환자 유래 뇌 오가노이드** 모델의 융합으로 환자 맞춤형 약물 효능평가 플랫폼(Drug-screening platform)을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

* 시스템생물학: IT의 수학모델링 및 컴퓨터시뮬레이션과 BT의 분자세포생물학 실험을 융합하여 복잡한 생명현상을 규명하고 설명하는 연구 패러다임

** 뇌 오가노이드: 환자의 역분화 줄기세포(iPSC) 유래 인공 미니 뇌

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적 치매 질환이나 현재까지 발병 원인이 불명확하며, 근본적인 치료제도 없는 인류가 극복하지 못한 질병 중 하나다.

알츠하이머병 치료제 개발 난제 중 하나는 실제 살아있는 환자의 뇌를 직접 실험 샘플로 사용할 수 없다는 것이었다. 이는 수많은 치료제 후보군의 약물 효능을 정확히 평가하기가 어려워 치료제 개발의 걸림돌로 작용해왔다.

조광현 교수 공동 연구팀은 실제 치매환자에서 유래한 뇌 오가노이드 기반으로 생물학적 메커니즘에 대한 수학 모델링을 융합하여 약물효능 예측이 가능한 플랫폼을 세계 최초로 개발했다. 환자 혈액으로부터 역분화줄기세포(Induced-pluripotent stem cell)*를 구축 후 이를 이용하여 3D 뇌 오가노이드를 제작해 실제 환자의 뇌와 유사한 환경 구축을 통해 실험적 한계를 극복했다.

* 역분화줄기세포: 다능성이 없는 혈액 면역세포에 역분화를 일으키는 4가지 특정 유전자를 도입하여 배아 줄기세포와 같이 모든 종류의 세포로 분화할 수 있는 성질(다능성)을 가진 줄기세포

또한, 시스템생물학 기반 수학 모델링 기법으로 알츠하이머병의 신경세포 특이적 네트워크망을 구축하고, 이를 실제 알츠하이머병 환자 및 정상군 유래 뇌 오가노이드를 통하여 신경세포 컴퓨터 모델의 실효성을 검증했다.

이 연구결과는 알츠하이머병의 시스템생물학 기반 신경세포 컴퓨터 모델을 실제 환자 유래 뇌 오가노이드로 검증한 세계 최초의 사례이다. 이는 환자 맞춤형 치료(Precision medicine)의 불모지로 여겨졌던 뇌 질환분야에서도 알츠하이머병 환자의 유전형에 따른 최적의 약물 효능 예측이 가능하게 됨을 의미하며 향후 약물 타겟 발굴에 기여할 것으로 기대된다.

조광현 교수는 “이번에 개발한 시스템생물학 기반 알츠하이머성 치매환자 약물 효능평가 플랫폼을 통해 향후 치매 치료제 개발 경쟁에서 우리나라가 국가적 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 보건복지부 한국보건산업진흥원의 국가치매극복기술개발 사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업으로 수행됐으며, 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)의 2021년 1월 12일자 논문으로 게재됐다.

(https://www.nature.com/articles/s41467-020-20440-5)

2021.01.13 조회수 75565

시스템생물학 이용 세계 최초 알츠하이머성 치매 환자 맞춤형 치료 효능 예측 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀 (장소영 박사과정(제1저자), 강의룡 박사과정, 장홍준 박사과정)은 서울대학교 의과대학 묵인희 교수 연구팀과 공동연구를 통해 시스템생물학*과 알츠하이머 환자 유래 뇌 오가노이드** 모델의 융합으로 환자 맞춤형 약물 효능평가 플랫폼(Drug-screening platform)을 세계 최초로 개발했다고 13일 밝혔다.

* 시스템생물학: IT의 수학모델링 및 컴퓨터시뮬레이션과 BT의 분자세포생물학 실험을 융합하여 복잡한 생명현상을 규명하고 설명하는 연구 패러다임

** 뇌 오가노이드: 환자의 역분화 줄기세포(iPSC) 유래 인공 미니 뇌

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적 치매 질환이나 현재까지 발병 원인이 불명확하며, 근본적인 치료제도 없는 인류가 극복하지 못한 질병 중 하나다.

알츠하이머병 치료제 개발 난제 중 하나는 실제 살아있는 환자의 뇌를 직접 실험 샘플로 사용할 수 없다는 것이었다. 이는 수많은 치료제 후보군의 약물 효능을 정확히 평가하기가 어려워 치료제 개발의 걸림돌로 작용해왔다.

조광현 교수 공동 연구팀은 실제 치매환자에서 유래한 뇌 오가노이드 기반으로 생물학적 메커니즘에 대한 수학 모델링을 융합하여 약물효능 예측이 가능한 플랫폼을 세계 최초로 개발했다. 환자 혈액으로부터 역분화줄기세포(Induced-pluripotent stem cell)*를 구축 후 이를 이용하여 3D 뇌 오가노이드를 제작해 실제 환자의 뇌와 유사한 환경 구축을 통해 실험적 한계를 극복했다.

* 역분화줄기세포: 다능성이 없는 혈액 면역세포에 역분화를 일으키는 4가지 특정 유전자를 도입하여 배아 줄기세포와 같이 모든 종류의 세포로 분화할 수 있는 성질(다능성)을 가진 줄기세포

또한, 시스템생물학 기반 수학 모델링 기법으로 알츠하이머병의 신경세포 특이적 네트워크망을 구축하고, 이를 실제 알츠하이머병 환자 및 정상군 유래 뇌 오가노이드를 통하여 신경세포 컴퓨터 모델의 실효성을 검증했다.

이 연구결과는 알츠하이머병의 시스템생물학 기반 신경세포 컴퓨터 모델을 실제 환자 유래 뇌 오가노이드로 검증한 세계 최초의 사례이다. 이는 환자 맞춤형 치료(Precision medicine)의 불모지로 여겨졌던 뇌 질환분야에서도 알츠하이머병 환자의 유전형에 따른 최적의 약물 효능 예측이 가능하게 됨을 의미하며 향후 약물 타겟 발굴에 기여할 것으로 기대된다.

조광현 교수는 “이번에 개발한 시스템생물학 기반 알츠하이머성 치매환자 약물 효능평가 플랫폼을 통해 향후 치매 치료제 개발 경쟁에서 우리나라가 국가적 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이번 연구는 보건복지부 한국보건산업진흥원의 국가치매극복기술개발 사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업으로 수행됐으며, 연구성과는 국제학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)의 2021년 1월 12일자 논문으로 게재됐다.

(https://www.nature.com/articles/s41467-020-20440-5)

2021.01.13 조회수 75565 신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.12 조회수 63028

신소재 레이저 제작기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수, 이상민 교수, 신소재공학과 김도경 교수 공동연구팀이 기존에는 활용할 수 없었던 소자와 재료로 레이저를 구현할 수 있는 새로운 비공진 방식의 레이저 제작기술을 개발했다고 12일 밝혔다.

일반적인 레이저는 거울 등을 이용해 빛을 가두는 구조(공진기) 내부에 빛을 증폭시키는 레이저 소재(이득 물질)을 배치하는 방식이다. 하지만 공진기 내부에서 빛의 경로가 일정하게 유지돼야 레이저가 작동하기 때문에, 매우 투명한 크리스탈 구조의 이득 물질에서만 레이저가 구현될 수 있었다. 따라서 자연계에 존재하는 많은 재료 중에 투명한 크리스탈로 제작할 수 있는 특수한 레이저 소재들만 활용됐다.

연구팀은 불투명한 이득 물질에서도 빛을 가둘 수 있는 공진기 구조를 내부에 만드는 새로운 방식의 레이저를 개발했다. 마치 `통발' 형태의 공간에서 빛이 갇힌 채로 주변 이득 물질에 의해 계속 산란되면서 증폭되는 원리다. 이 새로운 레이저는 이득 물질이 꼭 투명할 필요가 없으므로 기존에 이득 물질로 사용되지 못했던 다양한 불투명 소재들을 활용해 새로운 레이저를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 이겨레 박사, 신소재공학과 마호진 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 4일 字 출판됐다. (논문명 : Non-resonant power-efficient directional Nd:YAG ceramic laser using a scattering cavity).

박용근 교수 연구팀은 크리스탈 구조로 만들 수 없는 소재로 레이저를 구현하기 위해 공진기 사방을 모두 산란체로 막는 아이디어를 구상했다. 물고기 통발의 구조처럼 산란체로 사방이 막혀있고 좁은 입구를 가진 `빛 통발' 형태의 텅 빈 공간을 공진기로 활용하는 아이디어다.

연구팀은 불투명한 이득 물질로 제작된 산란체 내부에 작은 공간을 파내어 레이저 공진 공간을 만들었다. 이렇게 만들어진 구형 공간의 벽면에서 빛이 반사될 때마다 증폭하도록 만들어졌다.

연구팀은 제안한 형태의 `빛 통발'에서 성공적인 레이저 발진을 구현하는 데 성공했다. 3차원 공간에서 무작위로 형성되는 공동 내 빛의 경로 때문에, 구현된 레이저는 일반적인 공진(resonant) 기반 레이저와 다르게 비공진(non-resonant) 형태로 발진 됐다.

연구팀이 개발한 레이저의 가장 큰 특징은 투명한 이득 물질을 필요로 하지 않는다는 점이다. 불투명한 성질 때문에 기존 레이저 이득 물질로 활용되지 못했던 소재들을 활용해 더욱 다양한 레이저 개발이 가능할 것으로 기대된다. 기존에 활용되지 못하던 새로운 소재를 레이저 이득 물질로 활용할 수 있으므로 레이저에서 나오는 빛의 파장을 크게 확장할 수 있고, 국방 목적과 같은 고출력 레이저로도 활용될 수 있다.

공동 제1 저자이자 교신저자인 물리학과 이겨레 박사는 "구현한 레이저는 비공진 레이저이면서 동시에 높은 에너지 효율과 방향성을 가지는 것이 장점이다. 또한, 고된 소재의 결정화 과정 없이도 효율적인 레이저를 제작할 수 있다면 이득 물질로 사용될 수 있는 소재의 폭이 월등히 넓어질 것ˮ이라며 "기존에는 레이저로 활용하지 못했던 새로운 재료로 레이저를 발진시킬 수 있어 다양한 파장과 광 특성을 가진 새로운 레이저 소자 개발이 가능하고 이를 활용하면 의료, 생명과학, 산업기술, 국방 등 여러 분야로 적용이 가능할 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.12 조회수 63028 미생물 기반 다양한 일차 아민 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `비식용 바이오매스를 여러 가지 짧은 길이의 일차 아민들로 전환하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제적인 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of multiple short-chain primary amines via retrobiosynthesis

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김동인(한국과학기술원, 공동 제1저자), 채동언(한국과학기술원, 공동 제1저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제4저자), 포함 총 5명

석유화학산업은 화석원료를 이용해 우리 생활 전반에 광범위하게 이용되는 범용화학물질들을 생산해왔다. 그러나 원유 매장량 고갈에 대한 우려와 원유 산업으로부터 발생하는 지구 온난화 등의 환경문제가 전 세계적으로 매우 심각한 상황이다. 특히 우리나라의 경우 석유를 전량 수입에 의존하기 때문에, 국제 유가 변동에 매우 취약한 실정이다. 이에 환경문제를 해결하면서 원유를 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오리파이너리의 구축이 시급히 요구되고 있다.

바이오 리파이너리란 화석원료가 아닌 비식용 바이오매스를 원료로 사용해 미생물로 산업적으로 유용한 화학물질들을 생산하는 기술이다. 여기서 미생물은 원료인 바이오매스를 우리가 원하는 화학물질로 전환하는 세포 공장과 같은 역할을 한다. 이러한 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작할 수 있게 하는 시스템 대사공학은 바이오 리파이너리에서 핵심기술 중 하나다.

지금껏 석유화학 공정을 통해서 합성되던 화학물질 중에는 미생물 시스템 대사공학을 통해서 바이오 기반으로 생산되는 사례가 점차 늘고 있지만, 아직 의약품 및 농약품들의 전구체로 널리 사용되는 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들의 생산은 보고된 바가 없었다.

이에 KAIST 이상엽 특훈교수 연구팀은 여러 가지 짧은 탄소 길이를 갖는 일차 아민들을 생산할 수 있는 대장균 균주 개발 연구를 수행했다.

지금까지 이러한 일차 아민들을 생산하는 균주들이 개발되지 못한 가장 큰 이유는 생합성 대사회로의 부재였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 역 생합성 시뮬레이션을 통해 모든 가능한 대사경로들을 예측했다. 그 후 전구체 선택과정을 통해 가장 유망한 대사회로들을 선정했다.

이렇게 디자인된 신규 대사회로들을 실제 실험을 통해 검증했으며 이를 통해 10가지 종류의 다른 짧은 길이의 일차 아민들을 생산하는 대장균 균주들을 최초로 개발하는 데 성공했다.

또한 대표적인 일차 아민들을 선정해 폐목재, 잡초 등 지구상에서 가장 풍부한 바이오매스의 주원료인 포도당을 단일 탄소원으로 사용한 생산과 시스템 대사공학을 통한 생산량 증대를 보임으로써 바이오 기반 생산의 가능성을 보여줬다.

이번 연구에서 활용된 역 생합성과 전구체 선택과정을 같이 사용한 전략은 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들 뿐만 아니라 다른 그룹의 여러 가지 화학물질들을 동시에 생산하는 대사회로들을 구축하는 데도 유용하게 쓰일 것으로 예상된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구는 지금까지 석유화학 산업 기반으로만 생산할 수 있었던 짧은 탄소 길이를 가진 일차 아민들을 재생 가능한 바이오 기반 화학산업을 통해 생산할 가능성을 세계 최초로 제시한 점에 의의가 있다”며 “앞으로 더 많은 연구를 통해 생산량과 생산성을 증대시킬 계획이다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 '바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제'의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.11 조회수 65998

미생물 기반 다양한 일차 아민 생산 기술 최초 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 `비식용 바이오매스를 여러 가지 짧은 길이의 일차 아민들로 전환하는 미생물 균주 개발'에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구결과는 국제적인 학술지인 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)'에 게재됐다.

※ 논문명 : Microbial production of multiple short-chain primary amines via retrobiosynthesis

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김동인(한국과학기술원, 공동 제1저자), 채동언(한국과학기술원, 공동 제1저자), 김현욱(한국과학기술원, 공동 제1저자), 장우대(한국과학기술원, 제4저자), 포함 총 5명