-

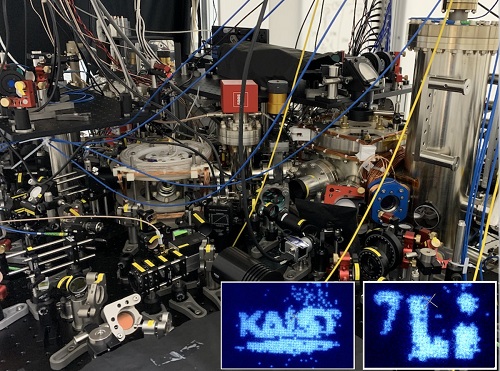

양자 시뮬레이터로 양자얽힘 관측 도전

고온 초전도물질은 수십 년이 지난 지금도 어떠한 물리적인 기작으로 초전도가 형성되는지 명확하게 규명되지 않았다. 광격자 양자 시뮬레이터는 이러한 문제를 풀기 위한 새로운 접근 방식으로 이미 고전 컴퓨터가 연산할 수 없는 영역에 우위를 보여주었으며, 최근 고온 초전도체에서 관측된 반강자성을 관측하는 등 미래에 고온 초전도 문제를 풀 수 있는 강력한 후보다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 포항공대 조길영 교수 연구팀과 공동연구를 통해 중성원자 양자 시뮬레이터의 오류 정정 기술을 개발해 최초로 2차원에서의 비국소 질서 변수를 측정함으로써 향후위상 물질과 고온 초전도체 물질 특성을 알아낼 수 있도록 하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이러한 양자 시뮬레이터의 큰 단점은 관측 과정 및 양자 상태 준비 과정에서 발생하는 결함으로(예: 원자 손실), 이를 체계적으로 파악하고, 정정하는 것이 매우 어렵다. 이러한 결함은 특히 위상물질의 특성을 규정짓는 비국소 질서변수를 측정하는데 큰 걸림돌이 되며, 2차원에서는 그 효과가 더욱 커져 큰 시스템에서 비국소 질서 변수의 실험적 관측을 어렵게 만드는 주요 요소다.

일반적으로 우리가 관측하는 물리량은 국소성을 띄기 때문에, 이러한 양자역학적 특이성인 양자 얽힘(entanglement)이 물성을 지배하는 물질인 위상물질의 비국소 질서 변수를 측정하는 것은 간단하지 않다. 더욱이 2차원, 3차원 물질의 경우 실험적 노이즈에 의해 그 신호가 급격하게 약해지기 때문에 이를 실험적으로 관측하기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 양자 시뮬레이터에 비국소 질서 변수가 측정 가능하고 실험적인 결함도 함께 찾아내는 방법을 개발했다. 또한 연구팀은 2차원에서도 양자얽힘의 위상 물질의 물성을 규정짓는 것도 가능함을 보여주었다. 시뮬레이터 실시과정에서 발생한 결점까지 제거하는데 성공한 이후, 위상물질의 2차원 비국소 질서변수는 급격하게(100배 이상) 증가하는 양상을 보였으며, 원자 수에 무관하게 측정값이 일정하게 유지되는 것을 확인하는 등 이론적으로 예측된 경향을 모두 확인할 수 있었다.

해당 기술은 여러 가지 중성원자 양자 시뮬레이터에 활용이 가능하다. 원거리 상호작용이 주요한 양자 시뮬레이터의 경우, 양자 스핀 액상과 같은 2차원 위상 물질의 물성을 규정하는데 적용 가능하며, 고온 초전도체 물질을 흉내 내는 양자 시뮬레이터에도 해당 기법을 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터에 존재하는 실험적 결함을 보정하는 것이 가능함을 보여준 최초의 연구이며, 향후 위상 양자 연산에 이용되는 양자 스핀 액상과 같은 고차원 위상 물질 발견 및 물성 규정에 주요하게 활용될 것”이라고 하였다.

우리 대학 허준혁 연구원과 포스텍 이원준 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 14권 1호에 지난 1월 8일 출판됐다. (논문명 : Measuring nonlocal brane order with error-corrected quantum gas microscopes).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

양자 시뮬레이터로 양자얽힘 관측 도전

고온 초전도물질은 수십 년이 지난 지금도 어떠한 물리적인 기작으로 초전도가 형성되는지 명확하게 규명되지 않았다. 광격자 양자 시뮬레이터는 이러한 문제를 풀기 위한 새로운 접근 방식으로 이미 고전 컴퓨터가 연산할 수 없는 영역에 우위를 보여주었으며, 최근 고온 초전도체에서 관측된 반강자성을 관측하는 등 미래에 고온 초전도 문제를 풀 수 있는 강력한 후보다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 포항공대 조길영 교수 연구팀과 공동연구를 통해 중성원자 양자 시뮬레이터의 오류 정정 기술을 개발해 최초로 2차원에서의 비국소 질서 변수를 측정함으로써 향후위상 물질과 고온 초전도체 물질 특성을 알아낼 수 있도록 하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이러한 양자 시뮬레이터의 큰 단점은 관측 과정 및 양자 상태 준비 과정에서 발생하는 결함으로(예: 원자 손실), 이를 체계적으로 파악하고, 정정하는 것이 매우 어렵다. 이러한 결함은 특히 위상물질의 특성을 규정짓는 비국소 질서변수를 측정하는데 큰 걸림돌이 되며, 2차원에서는 그 효과가 더욱 커져 큰 시스템에서 비국소 질서 변수의 실험적 관측을 어렵게 만드는 주요 요소다.

일반적으로 우리가 관측하는 물리량은 국소성을 띄기 때문에, 이러한 양자역학적 특이성인 양자 얽힘(entanglement)이 물성을 지배하는 물질인 위상물질의 비국소 질서 변수를 측정하는 것은 간단하지 않다. 더욱이 2차원, 3차원 물질의 경우 실험적 노이즈에 의해 그 신호가 급격하게 약해지기 때문에 이를 실험적으로 관측하기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 양자 시뮬레이터에 비국소 질서 변수가 측정 가능하고 실험적인 결함도 함께 찾아내는 방법을 개발했다. 또한 연구팀은 2차원에서도 양자얽힘의 위상 물질의 물성을 규정짓는 것도 가능함을 보여주었다. 시뮬레이터 실시과정에서 발생한 결점까지 제거하는데 성공한 이후, 위상물질의 2차원 비국소 질서변수는 급격하게(100배 이상) 증가하는 양상을 보였으며, 원자 수에 무관하게 측정값이 일정하게 유지되는 것을 확인하는 등 이론적으로 예측된 경향을 모두 확인할 수 있었다.

해당 기술은 여러 가지 중성원자 양자 시뮬레이터에 활용이 가능하다. 원거리 상호작용이 주요한 양자 시뮬레이터의 경우, 양자 스핀 액상과 같은 2차원 위상 물질의 물성을 규정하는데 적용 가능하며, 고온 초전도체 물질을 흉내 내는 양자 시뮬레이터에도 해당 기법을 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터에 존재하는 실험적 결함을 보정하는 것이 가능함을 보여준 최초의 연구이며, 향후 위상 양자 연산에 이용되는 양자 스핀 액상과 같은 고차원 위상 물질 발견 및 물성 규정에 주요하게 활용될 것”이라고 하였다.

우리 대학 허준혁 연구원과 포스텍 이원준 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 14권 1호에 지난 1월 8일 출판됐다. (논문명 : Measuring nonlocal brane order with error-corrected quantum gas microscopes).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.01.29

조회수 7263

-

“반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

“반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

2023.11.23

조회수 11554

-

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12

조회수 7709

-

유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

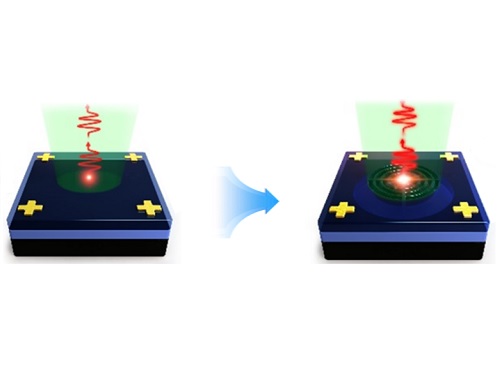

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.26

조회수 7965

-

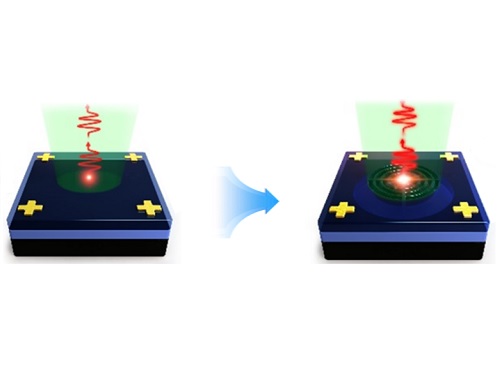

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

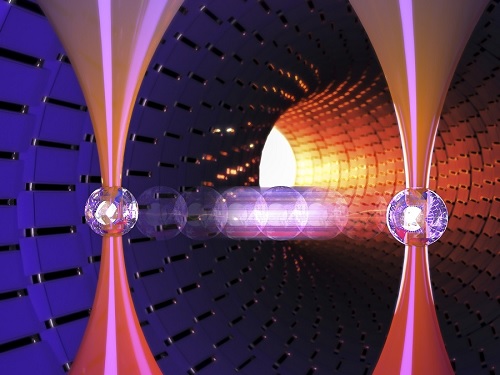

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18

조회수 8177

-

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

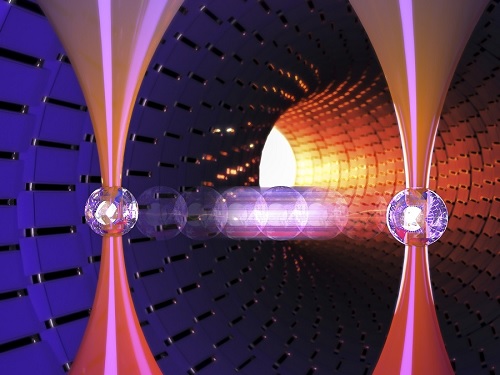

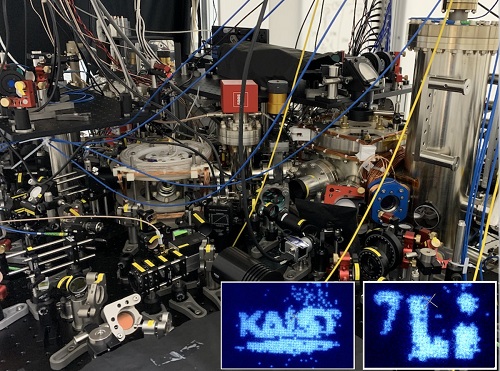

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27

조회수 9639

-

암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2022.07.20

조회수 10046

-

양자컴퓨팅 한계를 극복하는 3차원 반도체 제어/해독 소자 집적 기술 개발

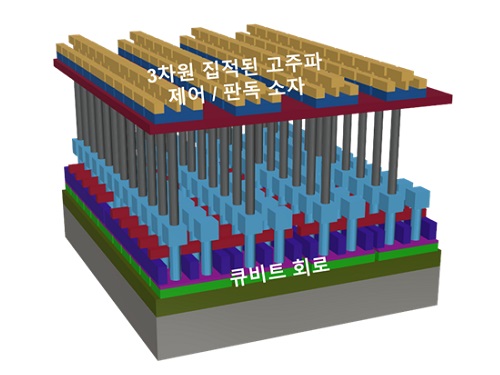

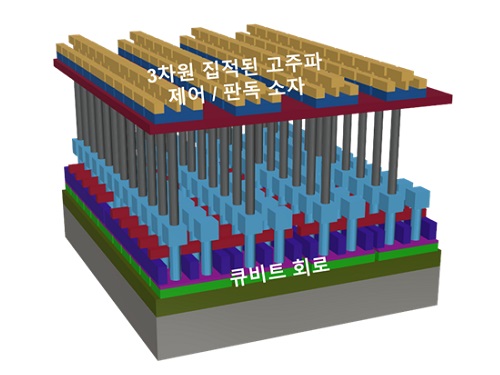

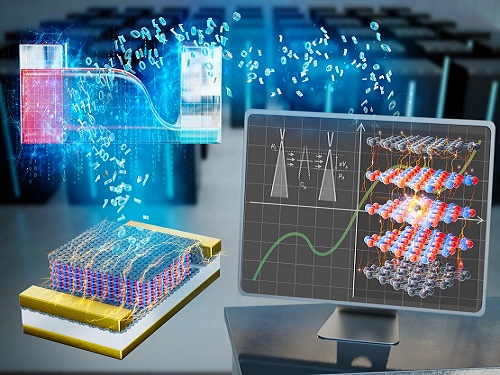

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 *모놀리식 3차원 집적의 장점을 활용해 기존 양자 컴퓨팅 시스템의 대규모 큐비트 구현의 한계를 극복하는 3차원 집적된 화합물 반도체 해독 소자 집적 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. ‘모놀리식 3차원 집적 초고속 소자’ 연구 (2021년 VLSI 발표, 2021년 IEDM 발표, 2022년 ACS Nano 게재)를 활발하게 진행해 온 연구팀은 양자컴퓨터 판독/해독 소자를 3차원으로 집적할 수 있음을 처음으로 보였다.

☞ 모놀리식 3차원 집적: 반도체 하부 소자 공정 후, 상부의 박막층을 형성하고 상부 소자 공정을 순차적으로 진행함으로써 상하부 소자 간의 정렬도를 극대화할 수 있는 기술로 궁극적 3차원 반도체 집적 기술로 불린다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 정재용 박사과정이 제1 저자로 주도하고 한국나노기술원 김종민 박사, 한국기초과학지원연구원 박승영 박사 연구팀과의 협업으로 진행한 이번 연구는 반도체 올림픽이라 불리는 ‘VLSI 기술 심포지엄(Symposium on VLSI Technology)’에서 발표됐다. (논문명 : 3D stackable cryogenic InGaAs HEMTs for heterogeneous and monolithic 3D integrated highly scalable quantum computing system).

VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(International Electron Device Meetings, IEDM)와 더불어 대학 논문의 채택 비율이 25%가 되지 않는 저명한 반도체 소자 분야 최고 권위 학회다.

양자컴퓨터는 큐비트 하나에 0과 1을 동시에 담아 여러 연산을 한 번에 처리할 수 있는 차세대 컴퓨터로, 최근에 IBM과 구글 등의 글로벌 기업이 양자 컴퓨터 제작에 성공하면서 양자 컴퓨터가 차세대 컴퓨터로 주목받고 있다.

기존 컴퓨터의 정보 단위인 `비트'의 경우 1 비트당 1개의 값만 가지는 것에 반해, 양자 컴퓨터의 정보 단위인 `큐비트'는 1 큐비트가 0과 1의 상태를 동시에 가진다. 따라서 비트에 비해 큐비트는 2배 빠른 계산이 가능하고, 2큐비트, 4큐비트, 8큐비트로 큐비트 수가 선형적으로 커질수록 처리 계산 속도는 4배, 8배, 16배로 지수적으로 증가한다. 따라서 많은 수의 큐비트를 활용한 대규모 양자컴퓨터 개발이 매우 중요하다. IBM에서는 큐비트 수를 127개로 늘린 `이글'을 작년에 발표했고, IBM 로드맵에 따르면 오는 2025년까지 4,000큐비트, 10년 이내에 10,000큐비트 이상을 탑재한 대규모 양자컴퓨터 개발을 목표로 하고 있다.

특히 큐비트의 수가 많은 대규모 양자컴퓨터 개발을 위해서는 큐비트를 제어/해독하는 소자에 대한 개발이 필수적이다. 기존 컴퓨터와 다르게 양자컴퓨터는 통상 –273 oC 내외의 극저온에서 동작하는 큐비트 하나당 최소 하나의 제어와 해독 연결이 필요하다. 현재는 큐비트 수가 많지 않아 극저온에서 동작하는 큐비트와 상온의 측정 장비를 긴 동축케이블로 연결해 제어/해독하는 방식을 사용하고 있다.

하지만 수천 혹은 수만 개 이상의 큐비트를 활용하는 대규모 양자 컴퓨팅에서 이러한 방식을 활용하면 양자 컴퓨터 크기가 매우 커지고 긴 연결 거리로 인해 신호 손실도 커 대규모 양자컴퓨터 구현이 매우 어려워진다. 따라서 큐비트를 제어/해독에 활용할 수 있는 저전력, 저잡음, 초고속 특성의 극저온 소자를 큐비트와 일대일로 연결할 수 있는 시스템 구성이 매우 중요하다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 큐비트 회로 위에 저전력, 저잡음 초고속 특성이 매우 뛰어난 *III-V 화합물 반도체 *고전자 이동 트랜지스터(HEMT)를 3차원으로 집적해 수천 혹은 수만 개의 큐비트에 아주 짧은 거리에서 일대일로 연결 가능한 구조를 제시했다.

☞ III-V 화합물 반도체: 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체로 전하 수송 특성 및 광 특성이 매우 우수한 소재.

☞ HEMT: High-Electron Mobility Transistor

연구팀은 250oC 이하에서 상부 제어/해독 소자를 집적하는 웨이퍼 본딩 등의 초저온 공정을 활용해 이후 하부 큐비트 회로의 성능 저하 없이 3차원 집적을 할 수 있도록 했다.

연구진은 이러한 3차원 집적 형태의 제어/해독 소자를 최초로 제시 및 구현했을 뿐만 아니라 소자의 성능 면에서도 극저온에서 세계 최고 수준의 차단주파수 특성을 달성했다.

김상현 교수는 "이번 기술은 향후 대규모 양자컴퓨터의 제어/판독 회로에 응용이 가능할 것으로 생각한다ˮ라며 "모놀리식 3차원 초고속 소자의 경우 양자컴퓨터뿐만이 아니라 6G 무선통신 등 다양한 분야에서 응용할 수 있어 그 확장성이 매우 큰 기술이며 앞으로도 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 후속 연구에 힘쓰겠다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 지능형반도체기술개발사업, 경기도 시스템반도체 국산화 연구지원 사업, 한국기초과학지원연구원 분석과학연구장비개발사업(BIG사업) 등의 지원을 받아 수행됐다.

양자컴퓨팅 한계를 극복하는 3차원 반도체 제어/해독 소자 집적 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 *모놀리식 3차원 집적의 장점을 활용해 기존 양자 컴퓨팅 시스템의 대규모 큐비트 구현의 한계를 극복하는 3차원 집적된 화합물 반도체 해독 소자 집적 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. ‘모놀리식 3차원 집적 초고속 소자’ 연구 (2021년 VLSI 발표, 2021년 IEDM 발표, 2022년 ACS Nano 게재)를 활발하게 진행해 온 연구팀은 양자컴퓨터 판독/해독 소자를 3차원으로 집적할 수 있음을 처음으로 보였다.

☞ 모놀리식 3차원 집적: 반도체 하부 소자 공정 후, 상부의 박막층을 형성하고 상부 소자 공정을 순차적으로 진행함으로써 상하부 소자 간의 정렬도를 극대화할 수 있는 기술로 궁극적 3차원 반도체 집적 기술로 불린다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 정재용 박사과정이 제1 저자로 주도하고 한국나노기술원 김종민 박사, 한국기초과학지원연구원 박승영 박사 연구팀과의 협업으로 진행한 이번 연구는 반도체 올림픽이라 불리는 ‘VLSI 기술 심포지엄(Symposium on VLSI Technology)’에서 발표됐다. (논문명 : 3D stackable cryogenic InGaAs HEMTs for heterogeneous and monolithic 3D integrated highly scalable quantum computing system).

VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(International Electron Device Meetings, IEDM)와 더불어 대학 논문의 채택 비율이 25%가 되지 않는 저명한 반도체 소자 분야 최고 권위 학회다.

양자컴퓨터는 큐비트 하나에 0과 1을 동시에 담아 여러 연산을 한 번에 처리할 수 있는 차세대 컴퓨터로, 최근에 IBM과 구글 등의 글로벌 기업이 양자 컴퓨터 제작에 성공하면서 양자 컴퓨터가 차세대 컴퓨터로 주목받고 있다.

기존 컴퓨터의 정보 단위인 `비트'의 경우 1 비트당 1개의 값만 가지는 것에 반해, 양자 컴퓨터의 정보 단위인 `큐비트'는 1 큐비트가 0과 1의 상태를 동시에 가진다. 따라서 비트에 비해 큐비트는 2배 빠른 계산이 가능하고, 2큐비트, 4큐비트, 8큐비트로 큐비트 수가 선형적으로 커질수록 처리 계산 속도는 4배, 8배, 16배로 지수적으로 증가한다. 따라서 많은 수의 큐비트를 활용한 대규모 양자컴퓨터 개발이 매우 중요하다. IBM에서는 큐비트 수를 127개로 늘린 `이글'을 작년에 발표했고, IBM 로드맵에 따르면 오는 2025년까지 4,000큐비트, 10년 이내에 10,000큐비트 이상을 탑재한 대규모 양자컴퓨터 개발을 목표로 하고 있다.

특히 큐비트의 수가 많은 대규모 양자컴퓨터 개발을 위해서는 큐비트를 제어/해독하는 소자에 대한 개발이 필수적이다. 기존 컴퓨터와 다르게 양자컴퓨터는 통상 –273 oC 내외의 극저온에서 동작하는 큐비트 하나당 최소 하나의 제어와 해독 연결이 필요하다. 현재는 큐비트 수가 많지 않아 극저온에서 동작하는 큐비트와 상온의 측정 장비를 긴 동축케이블로 연결해 제어/해독하는 방식을 사용하고 있다.

하지만 수천 혹은 수만 개 이상의 큐비트를 활용하는 대규모 양자 컴퓨팅에서 이러한 방식을 활용하면 양자 컴퓨터 크기가 매우 커지고 긴 연결 거리로 인해 신호 손실도 커 대규모 양자컴퓨터 구현이 매우 어려워진다. 따라서 큐비트를 제어/해독에 활용할 수 있는 저전력, 저잡음, 초고속 특성의 극저온 소자를 큐비트와 일대일로 연결할 수 있는 시스템 구성이 매우 중요하다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 큐비트 회로 위에 저전력, 저잡음 초고속 특성이 매우 뛰어난 *III-V 화합물 반도체 *고전자 이동 트랜지스터(HEMT)를 3차원으로 집적해 수천 혹은 수만 개의 큐비트에 아주 짧은 거리에서 일대일로 연결 가능한 구조를 제시했다.

☞ III-V 화합물 반도체: 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체로 전하 수송 특성 및 광 특성이 매우 우수한 소재.

☞ HEMT: High-Electron Mobility Transistor

연구팀은 250oC 이하에서 상부 제어/해독 소자를 집적하는 웨이퍼 본딩 등의 초저온 공정을 활용해 이후 하부 큐비트 회로의 성능 저하 없이 3차원 집적을 할 수 있도록 했다.

연구진은 이러한 3차원 집적 형태의 제어/해독 소자를 최초로 제시 및 구현했을 뿐만 아니라 소자의 성능 면에서도 극저온에서 세계 최고 수준의 차단주파수 특성을 달성했다.

김상현 교수는 "이번 기술은 향후 대규모 양자컴퓨터의 제어/판독 회로에 응용이 가능할 것으로 생각한다ˮ라며 "모놀리식 3차원 초고속 소자의 경우 양자컴퓨터뿐만이 아니라 6G 무선통신 등 다양한 분야에서 응용할 수 있어 그 확장성이 매우 큰 기술이며 앞으로도 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 후속 연구에 힘쓰겠다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 지능형반도체기술개발사업, 경기도 시스템반도체 국산화 연구지원 사업, 한국기초과학지원연구원 분석과학연구장비개발사업(BIG사업) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.24

조회수 10886

-

20큐비트급 소형 리드버그 양자컴퓨터 개발

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀이 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 개발해 계산과학의 난제인 최대독립집합 문제를 계산했다고 22일 밝혔다.

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 사용하여, 디지털컴퓨터로는 불가능한 계산을 수행할 것으로 예상되는 대표적 미래기술이다. 20큐비트급 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터가 백만회 순차 처리해야 하는 계산량을 한 번에 처리하는 계산성능을 갖는다.

세계 주요국들은 양자컴퓨팅을 전략기술로 분류해, 국가적 연구역량을 집중하고 있으며 글로벌 대기업, 기술벤처, 국가연구소와 주요 대학의 막대한 시설과 인력, 연구비가 동원되고 있다. 우리나라 정부도 양자기술을 10대 전략기술의 하나로 선정해 투자를 확대하고 있다.

소형(20~50큐비트급)의 양자컴퓨터가 속속 개발되고 있는 현시점에서, 가장 중요한 이슈 중 하나는 `디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 비효율적인 계산 문제(NP-문제로 분류됨)를 양자컴퓨터가 계산할 수 있는지'이다.

따라서, KAIST가 20큐비트급의 양자컴퓨터를 개발해 NP-완전문제를 계산했다는 것은 한국의 양자컴퓨팅 연구가 세계적 양자컴퓨터 개발경쟁에 진입하였음을 의미한다.

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀은 리드버그 원자들을 이용해, 조합 최적화 문제를 계산하는 양자 단열 컴퓨팅 방식의 양자컴퓨터를 개발했다. 연구팀은 초고진공 공간에 배치한 극저온 리드버그 원자를 사용해, 20큐비트급 그래프의 조합 최적화 문제를 실험적으로 계산하는 데 성공했다.

물리학과 김민혁, 김강흔 대학원생 연구원과 황재용 학부생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 6월 18권 7호에 출판됐다. (논문명 : Rydberg quantum wires for Maximum Independent Set problems).

한편 리드버그 원자란 높은 에너지 상태의 원자로서, 일반 원자보다 만 배 정도 큰 마이크로미터 크기의 지름을 갖고, 리드버그 원자들간의 상호작용은 일반 원자들보다 10^22배 정도로 강하다.

양자 단열형 양자컴퓨팅은 양자 회로형(또는 양자디지털형), 측정기반형과 함께 범용양자컴퓨팅 방식으로 알려져 있다. 대표적인 양자 단열형 양자컴퓨터인 D-wave 社의 양자컴퓨터는 고정 큐비트를 사용한다는 결정적 단점이 있다. 하지만 KAIST의 리드버그 양자 단열형 양자컴퓨터는 재배치 또는 이동이 가능한 큐비트를 사용하기 때문에 주목을 받는다.

KAIST 리드버그 양자컴퓨터는 초고진공 상태에 최대 126개의 리드버그 원자들을 임의로 배치해 양자 단열형 양자컴퓨팅을 수행한다. 이번에 발표한 최근 연구에서는 꼭지점이 최대 20개인 그래프의 최대독립집합을 계산하는데 성공했다. 또한 원거리 꼭지점들을 잇는 리드버그 양자선 개념을 최초로 개발해 모든 꼭지점들을 임의로 연결하는 초기하학적 그래프를 계산할 수 있음을 보였다.

참고로, 디지털 컴퓨팅에서 모든 계산 문제들을 계산복잡도에 따라 P-문제(결정 다항)와 NP-문제(비결정적 다항)로 분류한다. 여행자 문제(Traveling Salesman Problem), 최대독립집합 문제 등으로 대표되는 NP-문제들은 디지털 컴퓨팅의 알고리즘으로는 효율적으로 계산할 수 없음이 잘 알려져 있다. 따라서, 양자컴퓨터가 NP-문제들을 계산할 수 있을지가 큰 관심사다.

최대독립집합 문제는 대표적인 NP-완전문제의 하나이며, 주어진 그래프(꼭지점과 간선의 집합)에서 서로 연결되지 않는 꼭지점들의 최대집합을 알아내는 계산 문제다. 그래프의 크기가 커지면, 디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 계산량이 지수적으로 증가해 효과적인 계산을 할 수 없다. 이러한 문제를 효과적으로 계산하게 되면 산업적으로 물류, 생산관리, 작업관리, 네트워크 디자인 등에서 혁명적 경제가치를 창출하게 된다.

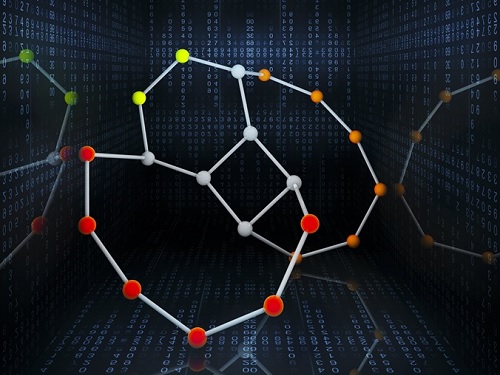

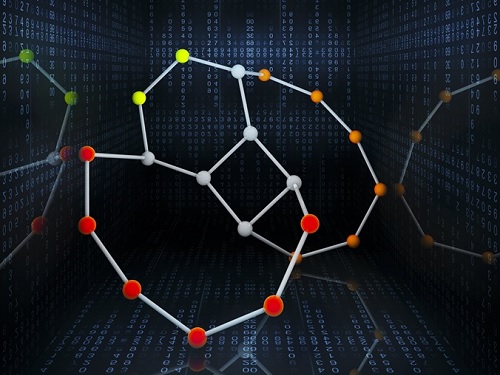

<그림 1> 은 리드버그 양자선(각각 빨강, 주황, 노랑 꼭지점들)을 이용하여 간선으로 연결되지 않는 데이터 큐비트(하얀 꼭지점들)를 연결하는 3차원 큐비트 구조체의 모식도이다. 이 구조는 쿠라토프스키 그래프로 잘 알려진 K(3:3) 그래프이다. 참고로 쿠라토프스키 K(3:3)와 K(5) 그래프쌍은 상대적으로 만들기 쉬운 평면그래프와 조합하여 모든 그래프를 만들 수 있다. 우리 대학 연구진은 본 연구에서 K(3:3)와 K(5)를 실험적으로 최초 구현하였다.

연구를 주도한 물리학과 안재욱 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터의 활용 가능성을 보였다는 데 의의가 있다”라고 자평하며 “아직은 큐비트 개수가 충분하지 않지만, 차 단계 연구를 통해 실 활용이 가능한 꿈의 양자컴퓨터를 개발할 수 있을 것”이라는 포부를 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

20큐비트급 소형 리드버그 양자컴퓨터 개발

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀이 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 개발해 계산과학의 난제인 최대독립집합 문제를 계산했다고 22일 밝혔다.

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 사용하여, 디지털컴퓨터로는 불가능한 계산을 수행할 것으로 예상되는 대표적 미래기술이다. 20큐비트급 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터가 백만회 순차 처리해야 하는 계산량을 한 번에 처리하는 계산성능을 갖는다.

세계 주요국들은 양자컴퓨팅을 전략기술로 분류해, 국가적 연구역량을 집중하고 있으며 글로벌 대기업, 기술벤처, 국가연구소와 주요 대학의 막대한 시설과 인력, 연구비가 동원되고 있다. 우리나라 정부도 양자기술을 10대 전략기술의 하나로 선정해 투자를 확대하고 있다.

소형(20~50큐비트급)의 양자컴퓨터가 속속 개발되고 있는 현시점에서, 가장 중요한 이슈 중 하나는 `디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 비효율적인 계산 문제(NP-문제로 분류됨)를 양자컴퓨터가 계산할 수 있는지'이다.

따라서, KAIST가 20큐비트급의 양자컴퓨터를 개발해 NP-완전문제를 계산했다는 것은 한국의 양자컴퓨팅 연구가 세계적 양자컴퓨터 개발경쟁에 진입하였음을 의미한다.

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀은 리드버그 원자들을 이용해, 조합 최적화 문제를 계산하는 양자 단열 컴퓨팅 방식의 양자컴퓨터를 개발했다. 연구팀은 초고진공 공간에 배치한 극저온 리드버그 원자를 사용해, 20큐비트급 그래프의 조합 최적화 문제를 실험적으로 계산하는 데 성공했다.

물리학과 김민혁, 김강흔 대학원생 연구원과 황재용 학부생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 6월 18권 7호에 출판됐다. (논문명 : Rydberg quantum wires for Maximum Independent Set problems).

한편 리드버그 원자란 높은 에너지 상태의 원자로서, 일반 원자보다 만 배 정도 큰 마이크로미터 크기의 지름을 갖고, 리드버그 원자들간의 상호작용은 일반 원자들보다 10^22배 정도로 강하다.

양자 단열형 양자컴퓨팅은 양자 회로형(또는 양자디지털형), 측정기반형과 함께 범용양자컴퓨팅 방식으로 알려져 있다. 대표적인 양자 단열형 양자컴퓨터인 D-wave 社의 양자컴퓨터는 고정 큐비트를 사용한다는 결정적 단점이 있다. 하지만 KAIST의 리드버그 양자 단열형 양자컴퓨터는 재배치 또는 이동이 가능한 큐비트를 사용하기 때문에 주목을 받는다.

KAIST 리드버그 양자컴퓨터는 초고진공 상태에 최대 126개의 리드버그 원자들을 임의로 배치해 양자 단열형 양자컴퓨팅을 수행한다. 이번에 발표한 최근 연구에서는 꼭지점이 최대 20개인 그래프의 최대독립집합을 계산하는데 성공했다. 또한 원거리 꼭지점들을 잇는 리드버그 양자선 개념을 최초로 개발해 모든 꼭지점들을 임의로 연결하는 초기하학적 그래프를 계산할 수 있음을 보였다.

참고로, 디지털 컴퓨팅에서 모든 계산 문제들을 계산복잡도에 따라 P-문제(결정 다항)와 NP-문제(비결정적 다항)로 분류한다. 여행자 문제(Traveling Salesman Problem), 최대독립집합 문제 등으로 대표되는 NP-문제들은 디지털 컴퓨팅의 알고리즘으로는 효율적으로 계산할 수 없음이 잘 알려져 있다. 따라서, 양자컴퓨터가 NP-문제들을 계산할 수 있을지가 큰 관심사다.

최대독립집합 문제는 대표적인 NP-완전문제의 하나이며, 주어진 그래프(꼭지점과 간선의 집합)에서 서로 연결되지 않는 꼭지점들의 최대집합을 알아내는 계산 문제다. 그래프의 크기가 커지면, 디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 계산량이 지수적으로 증가해 효과적인 계산을 할 수 없다. 이러한 문제를 효과적으로 계산하게 되면 산업적으로 물류, 생산관리, 작업관리, 네트워크 디자인 등에서 혁명적 경제가치를 창출하게 된다.

<그림 1> 은 리드버그 양자선(각각 빨강, 주황, 노랑 꼭지점들)을 이용하여 간선으로 연결되지 않는 데이터 큐비트(하얀 꼭지점들)를 연결하는 3차원 큐비트 구조체의 모식도이다. 이 구조는 쿠라토프스키 그래프로 잘 알려진 K(3:3) 그래프이다. 참고로 쿠라토프스키 K(3:3)와 K(5) 그래프쌍은 상대적으로 만들기 쉬운 평면그래프와 조합하여 모든 그래프를 만들 수 있다. 우리 대학 연구진은 본 연구에서 K(3:3)와 K(5)를 실험적으로 최초 구현하였다.

연구를 주도한 물리학과 안재욱 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터의 활용 가능성을 보였다는 데 의의가 있다”라고 자평하며 “아직은 큐비트 개수가 충분하지 않지만, 차 단계 연구를 통해 실 활용이 가능한 꿈의 양자컴퓨터를 개발할 수 있을 것”이라는 포부를 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2022.06.22

조회수 12740

-

디스플레이 소재로 빛 이용해 친환경 암모니아 합성법 제시

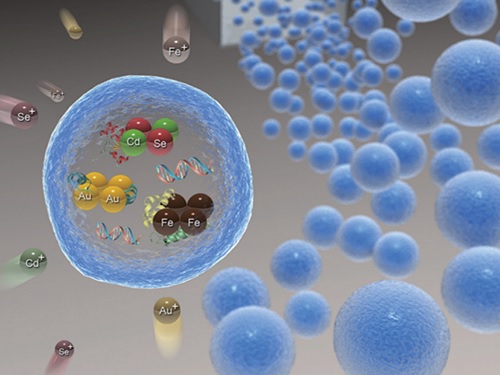

우리 대학 생명화학공학과 이도창 교수, 이상엽 특훈교수, 박영신 연구교수 연구팀이 디스플레이 소재인 양자점(퀀텀닷)을 이용해 *질소 고정 박테리아의 암모니아 생산 효율을 대폭 늘렸다고 16일 밝혔다.

☞ 질소 고정(Nitrogen Fixation) : 공기 중 질소 기체 분자(N₂)를 암모니아(NH₃)를 비롯한 질소화합물로 전환하는 과정을 말한다.

이 교수 연구팀은 양자점에 의해 흡수된 빛 에너지가 박테리아의 암모니아 합성 반응에 사용되도록 설계했으며, 그 결과 박테리아의 암모니아 생산량을 큰 폭으로 증가시킬 수 있었다. 이를 위해 연구팀은 양자점을 질소고정 박테리아 안에 더 많이 넣을 수 있는 방법을 제시했다.

생명화학공학과 고성준 박사가 제1저자로 참여한 이번 연구의 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(JACS)'에 표지 논문으로 선정돼 출판됐다. (논문명 : Light-Driven Ammonia Production by Azotobacter vinelandii Cultured in Medium Containing Colloidal Quantum Dots).

질소 고정 박테리아는 질소 고정 효소를 이용해 대기 중 질소를 암모니아로 전환하여 생장에 필요한 단백질을 생산한다. 이러한 질소 고정 반응은 화학적 암모니아 합성법인 하버-보슈 공정에 비해 에너지 소비와 이산화탄소 배출이 현저하게 적다.

하지만, 박테리아는 생장에 필요한 만큼만 암모니아를 생산하도록 진화돼 질소 고정 효소의 반응이 느리기에 이를 산업적으로 활용하기 어렵다. 질소 고정 반응이 느린 이유는 효소의 두 가지 구성요소(전자 전달부, 촉매 반응부)의 비효율적인 상호작용 때문이다. 전자 전달부가 촉매 반응부에 전자를 공급한 후, 반드시 탈착돼야만 촉매 반응부가 새로운 전자를 추가로 공급받아 암모니아를 생성할 수 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 빛을 흡수하는 양자점을 박테리아의 질소 고정 반응에 전자 공급원으로 활용해 나노·바이오 복합 시스템을 구축했다. 양자점은 수 나노미터의 작은 크기를 갖는 반도체 나노입자이며 디스플레이 소재로 많이 알려진 물질이다. 하지만, 양자점이 흡수한 빛 에너지를 표면에 쉽게 전달할 수 있도록 입자의 구조 및 표면을 제어하면 광 감응 및 광 촉매 소재로도 우수한 특성을 보인다. 연구팀은 질소 고정 효소의 전자 전달부 역할을 양자점으로 대체하기 위해 양자점의 코어/쉘 구조를 전자 전달에 유리하게 설계했다. 또한, 양자점이 생물학적 시스템에 결합할 수 있도록 표면 화학 특성을 제어해 수(水)분산 특성을 확보했다.

연구팀은 구조 및 표면이 제어된 양자점을 질소 고정 박테리아의 대사활동이 가장 활발한 성장기에 추가해, 박테리아의 능동적인 양자점 흡수를 유도했다. 이렇게 제작된 양자점-박테리아 복합 시스템에 빛을 조사한 결과, 질소고정 반응 속도가 증가하며 암모니아 생산량이 대폭 증가함을 확인했다. 고성준 박사는 "디스플레이 소재와 미생물의 장점을 합해 빛 에너지를 이용한 새로운 방식의 암모니아 합성법을 제시한 결과ˮ라며 "이번 연구를 활용한 그린 암모니아 생산 플랫폼을 구축한다면, 환경 및 에너지 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

디스플레이 소재로 빛 이용해 친환경 암모니아 합성법 제시

우리 대학 생명화학공학과 이도창 교수, 이상엽 특훈교수, 박영신 연구교수 연구팀이 디스플레이 소재인 양자점(퀀텀닷)을 이용해 *질소 고정 박테리아의 암모니아 생산 효율을 대폭 늘렸다고 16일 밝혔다.

☞ 질소 고정(Nitrogen Fixation) : 공기 중 질소 기체 분자(N₂)를 암모니아(NH₃)를 비롯한 질소화합물로 전환하는 과정을 말한다.

이 교수 연구팀은 양자점에 의해 흡수된 빛 에너지가 박테리아의 암모니아 합성 반응에 사용되도록 설계했으며, 그 결과 박테리아의 암모니아 생산량을 큰 폭으로 증가시킬 수 있었다. 이를 위해 연구팀은 양자점을 질소고정 박테리아 안에 더 많이 넣을 수 있는 방법을 제시했다.

생명화학공학과 고성준 박사가 제1저자로 참여한 이번 연구의 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(JACS)'에 표지 논문으로 선정돼 출판됐다. (논문명 : Light-Driven Ammonia Production by Azotobacter vinelandii Cultured in Medium Containing Colloidal Quantum Dots).

질소 고정 박테리아는 질소 고정 효소를 이용해 대기 중 질소를 암모니아로 전환하여 생장에 필요한 단백질을 생산한다. 이러한 질소 고정 반응은 화학적 암모니아 합성법인 하버-보슈 공정에 비해 에너지 소비와 이산화탄소 배출이 현저하게 적다.

하지만, 박테리아는 생장에 필요한 만큼만 암모니아를 생산하도록 진화돼 질소 고정 효소의 반응이 느리기에 이를 산업적으로 활용하기 어렵다. 질소 고정 반응이 느린 이유는 효소의 두 가지 구성요소(전자 전달부, 촉매 반응부)의 비효율적인 상호작용 때문이다. 전자 전달부가 촉매 반응부에 전자를 공급한 후, 반드시 탈착돼야만 촉매 반응부가 새로운 전자를 추가로 공급받아 암모니아를 생성할 수 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 빛을 흡수하는 양자점을 박테리아의 질소 고정 반응에 전자 공급원으로 활용해 나노·바이오 복합 시스템을 구축했다. 양자점은 수 나노미터의 작은 크기를 갖는 반도체 나노입자이며 디스플레이 소재로 많이 알려진 물질이다. 하지만, 양자점이 흡수한 빛 에너지를 표면에 쉽게 전달할 수 있도록 입자의 구조 및 표면을 제어하면 광 감응 및 광 촉매 소재로도 우수한 특성을 보인다. 연구팀은 질소 고정 효소의 전자 전달부 역할을 양자점으로 대체하기 위해 양자점의 코어/쉘 구조를 전자 전달에 유리하게 설계했다. 또한, 양자점이 생물학적 시스템에 결합할 수 있도록 표면 화학 특성을 제어해 수(水)분산 특성을 확보했다.

연구팀은 구조 및 표면이 제어된 양자점을 질소 고정 박테리아의 대사활동이 가장 활발한 성장기에 추가해, 박테리아의 능동적인 양자점 흡수를 유도했다. 이렇게 제작된 양자점-박테리아 복합 시스템에 빛을 조사한 결과, 질소고정 반응 속도가 증가하며 암모니아 생산량이 대폭 증가함을 확인했다. 고성준 박사는 "디스플레이 소재와 미생물의 장점을 합해 빛 에너지를 이용한 새로운 방식의 암모니아 합성법을 제시한 결과ˮ라며 "이번 연구를 활용한 그린 암모니아 생산 플랫폼을 구축한다면, 환경 및 에너지 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.16

조회수 11891

-

그래핀 기반 2차원 반도체 소자 시뮬레이션의 양자 도약 달성

반도체 연구 개발에서 소자의 미세화에 따라 원자 수준에서 전류의 흐름을 이해하고 제어하는 것이 핵심적 요소가 되고 있는 상황에서, 우리 연구진이 기존에는 불가능했던 원자만큼 얇은 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자 역학적 컴퓨터 시뮬레이션을 성공적으로 구현하고 이를 기반으로 원자 결함에 의해 발생하는 특이한 소자 특성을 세계 최초로 보고했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 자체적으로 개발한 양자 수송 이론을 통해 세계 최초로 그래핀 전극 간 전자의 터널링 현상(전자가 포텐셜 장벽을 투과하는 현상)으로 작동하는 *2차원 터널링 트랜지스터의 **제1 원리 시뮬레이션을 수행하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

* 2차원 터널링 트랜지스터: 그래핀을 전극으로 하여 전극 간 전자의 터널링(tunneling) 현상을 통해 소자가 작동하는 반도체 소자이다. 소자의 동작 특성을 결정하는 그래핀 전극간 전자의 터널링 현상은 소스-드레인(source-drain) 전극 및 게이트(gate) 전압에 의해 결정된다.

**제1 원리 시뮬레이션: 제1원리 계산은 물질 내 전자들의 거동을 해석할 때 실험적 데이터나 경험적 모델을 도입하지 않고 지배방정식인 슈뢰딩거 방정식을 원자 정보를 포함시켜 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법으로 대표적인 방법론은 밀도 범함수론(density functional theory, DFT)이 있음

전기및전자공학부 김태형 박사과정과 이주호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 `네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)' (IF 13.20) 3월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Gate-versus defect-induced voltage drop and negative differential resistance in vertical graphene heterostructures)

제1 원리 시뮬레이션이란 슈퍼컴퓨터에서 원자 수준의 양자역학 계산을 수행해 실험적 데이터나 경험적 모델의 도움 없이 물질의 특성을 도출하는 방법으로 제1 원리 계산을 통한 평형 상태의 소재 연구는 1998년 월터 콘(Walter Khon) 교수가 노벨상을 받은 `밀도 범함수론(density functional theory: DFT)'을 기반으로 다방면으로 수행돼왔다.

반면 전압 인가에 따른 비평형 상태에서 작동하는 나노 소자의 제1 원리 계산은 DFT 이론을 적용하기 어렵고 그 대안으로 제시된 이론들에도 한계가 있어 현재 그래핀 기반 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자역학적 시뮬레이션은 불가능한 상황이었다.

연구팀은 먼저 이러한 어려움을 극복하기 위해 자체적으로 수립한 새로운 양자 수송 계산 체계인 다공간 DFT 이론을 발전시켜 그래핀 기반 2차원 터널링 트랜지스터의 제1 원리 시뮬레이션을 가능하게 했다.

다음으로 이를 그래핀 전극-육각형 질화붕소 채널-그래핀 전극 소자 구조에 적용해 질화붕소 층에 존재하는 원자 결함이 다양한 비선형 소자 특성들을 도출시킬 수 있음을 보여 원자 결함의 종류와 위치에 대한 정보가 신뢰성 있는 2차원 소자의 구현에 매우 중요함 요소을 입증했다.

한편 이러한 비선형 소자 특성은 연구진이 기존에 세계 최초로 제안했던 양자 혼성화(quantum hybridization) 소자 원리(device principle)에 따라 발현됨을 보여 2차원 소자의 양자적 특성을 활용하는 한 방향을 제시했다.

김 교수는 "나날이 치열해지는 반도체 연구/개발 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 나노 소자 전산 설계 원천기술을 확보했다ˮ고 연구의 의미를 소개하며 "양자 효과가 극대화될 수밖에 없는 차세대 반도체 연구/개발에서 양자역학적 제1 원리 컴퓨터 시뮬레이션의 역할이 더욱 중요해질 것”이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술 육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

그래핀 기반 2차원 반도체 소자 시뮬레이션의 양자 도약 달성

반도체 연구 개발에서 소자의 미세화에 따라 원자 수준에서 전류의 흐름을 이해하고 제어하는 것이 핵심적 요소가 되고 있는 상황에서, 우리 연구진이 기존에는 불가능했던 원자만큼 얇은 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자 역학적 컴퓨터 시뮬레이션을 성공적으로 구현하고 이를 기반으로 원자 결함에 의해 발생하는 특이한 소자 특성을 세계 최초로 보고했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 자체적으로 개발한 양자 수송 이론을 통해 세계 최초로 그래핀 전극 간 전자의 터널링 현상(전자가 포텐셜 장벽을 투과하는 현상)으로 작동하는 *2차원 터널링 트랜지스터의 **제1 원리 시뮬레이션을 수행하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

* 2차원 터널링 트랜지스터: 그래핀을 전극으로 하여 전극 간 전자의 터널링(tunneling) 현상을 통해 소자가 작동하는 반도체 소자이다. 소자의 동작 특성을 결정하는 그래핀 전극간 전자의 터널링 현상은 소스-드레인(source-drain) 전극 및 게이트(gate) 전압에 의해 결정된다.

**제1 원리 시뮬레이션: 제1원리 계산은 물질 내 전자들의 거동을 해석할 때 실험적 데이터나 경험적 모델을 도입하지 않고 지배방정식인 슈뢰딩거 방정식을 원자 정보를 포함시켜 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법으로 대표적인 방법론은 밀도 범함수론(density functional theory, DFT)이 있음

전기및전자공학부 김태형 박사과정과 이주호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 `네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)' (IF 13.20) 3월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Gate-versus defect-induced voltage drop and negative differential resistance in vertical graphene heterostructures)

제1 원리 시뮬레이션이란 슈퍼컴퓨터에서 원자 수준의 양자역학 계산을 수행해 실험적 데이터나 경험적 모델의 도움 없이 물질의 특성을 도출하는 방법으로 제1 원리 계산을 통한 평형 상태의 소재 연구는 1998년 월터 콘(Walter Khon) 교수가 노벨상을 받은 `밀도 범함수론(density functional theory: DFT)'을 기반으로 다방면으로 수행돼왔다.

반면 전압 인가에 따른 비평형 상태에서 작동하는 나노 소자의 제1 원리 계산은 DFT 이론을 적용하기 어렵고 그 대안으로 제시된 이론들에도 한계가 있어 현재 그래핀 기반 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자역학적 시뮬레이션은 불가능한 상황이었다.

연구팀은 먼저 이러한 어려움을 극복하기 위해 자체적으로 수립한 새로운 양자 수송 계산 체계인 다공간 DFT 이론을 발전시켜 그래핀 기반 2차원 터널링 트랜지스터의 제1 원리 시뮬레이션을 가능하게 했다.

다음으로 이를 그래핀 전극-육각형 질화붕소 채널-그래핀 전극 소자 구조에 적용해 질화붕소 층에 존재하는 원자 결함이 다양한 비선형 소자 특성들을 도출시킬 수 있음을 보여 원자 결함의 종류와 위치에 대한 정보가 신뢰성 있는 2차원 소자의 구현에 매우 중요함 요소을 입증했다.

한편 이러한 비선형 소자 특성은 연구진이 기존에 세계 최초로 제안했던 양자 혼성화(quantum hybridization) 소자 원리(device principle)에 따라 발현됨을 보여 2차원 소자의 양자적 특성을 활용하는 한 방향을 제시했다.

김 교수는 "나날이 치열해지는 반도체 연구/개발 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 나노 소자 전산 설계 원천기술을 확보했다ˮ고 연구의 의미를 소개하며 "양자 효과가 극대화될 수밖에 없는 차세대 반도체 연구/개발에서 양자역학적 제1 원리 컴퓨터 시뮬레이션의 역할이 더욱 중요해질 것”이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술 육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.04

조회수 14286

-

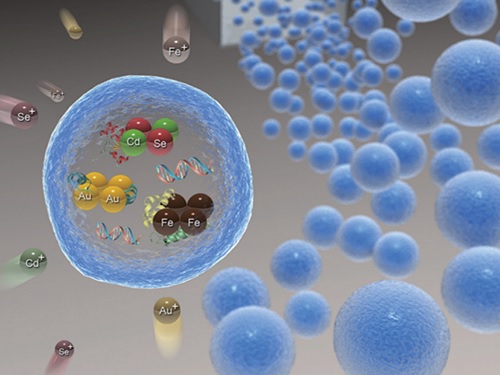

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

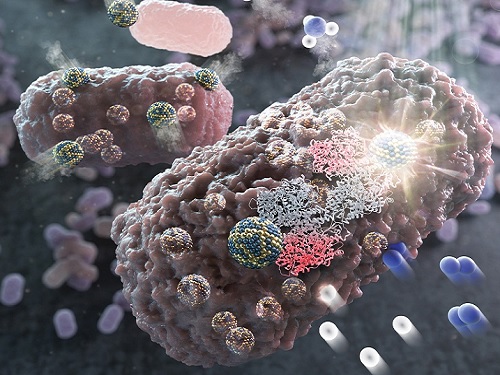

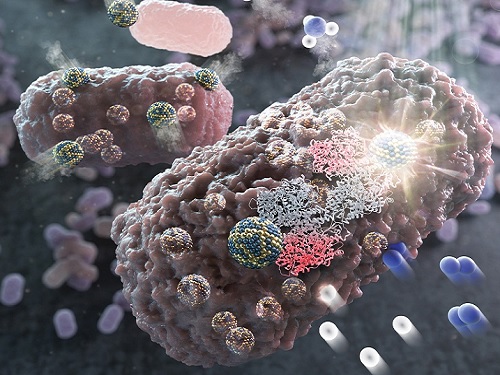

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07

조회수 16847

양자 시뮬레이터로 양자얽힘 관측 도전

고온 초전도물질은 수십 년이 지난 지금도 어떠한 물리적인 기작으로 초전도가 형성되는지 명확하게 규명되지 않았다. 광격자 양자 시뮬레이터는 이러한 문제를 풀기 위한 새로운 접근 방식으로 이미 고전 컴퓨터가 연산할 수 없는 영역에 우위를 보여주었으며, 최근 고온 초전도체에서 관측된 반강자성을 관측하는 등 미래에 고온 초전도 문제를 풀 수 있는 강력한 후보다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 포항공대 조길영 교수 연구팀과 공동연구를 통해 중성원자 양자 시뮬레이터의 오류 정정 기술을 개발해 최초로 2차원에서의 비국소 질서 변수를 측정함으로써 향후위상 물질과 고온 초전도체 물질 특성을 알아낼 수 있도록 하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이러한 양자 시뮬레이터의 큰 단점은 관측 과정 및 양자 상태 준비 과정에서 발생하는 결함으로(예: 원자 손실), 이를 체계적으로 파악하고, 정정하는 것이 매우 어렵다. 이러한 결함은 특히 위상물질의 특성을 규정짓는 비국소 질서변수를 측정하는데 큰 걸림돌이 되며, 2차원에서는 그 효과가 더욱 커져 큰 시스템에서 비국소 질서 변수의 실험적 관측을 어렵게 만드는 주요 요소다.

일반적으로 우리가 관측하는 물리량은 국소성을 띄기 때문에, 이러한 양자역학적 특이성인 양자 얽힘(entanglement)이 물성을 지배하는 물질인 위상물질의 비국소 질서 변수를 측정하는 것은 간단하지 않다. 더욱이 2차원, 3차원 물질의 경우 실험적 노이즈에 의해 그 신호가 급격하게 약해지기 때문에 이를 실험적으로 관측하기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 양자 시뮬레이터에 비국소 질서 변수가 측정 가능하고 실험적인 결함도 함께 찾아내는 방법을 개발했다. 또한 연구팀은 2차원에서도 양자얽힘의 위상 물질의 물성을 규정짓는 것도 가능함을 보여주었다. 시뮬레이터 실시과정에서 발생한 결점까지 제거하는데 성공한 이후, 위상물질의 2차원 비국소 질서변수는 급격하게(100배 이상) 증가하는 양상을 보였으며, 원자 수에 무관하게 측정값이 일정하게 유지되는 것을 확인하는 등 이론적으로 예측된 경향을 모두 확인할 수 있었다.

해당 기술은 여러 가지 중성원자 양자 시뮬레이터에 활용이 가능하다. 원거리 상호작용이 주요한 양자 시뮬레이터의 경우, 양자 스핀 액상과 같은 2차원 위상 물질의 물성을 규정하는데 적용 가능하며, 고온 초전도체 물질을 흉내 내는 양자 시뮬레이터에도 해당 기법을 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터에 존재하는 실험적 결함을 보정하는 것이 가능함을 보여준 최초의 연구이며, 향후 위상 양자 연산에 이용되는 양자 스핀 액상과 같은 고차원 위상 물질 발견 및 물성 규정에 주요하게 활용될 것”이라고 하였다.

우리 대학 허준혁 연구원과 포스텍 이원준 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 14권 1호에 지난 1월 8일 출판됐다. (논문명 : Measuring nonlocal brane order with error-corrected quantum gas microscopes).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.01.29 조회수 7263

양자 시뮬레이터로 양자얽힘 관측 도전

고온 초전도물질은 수십 년이 지난 지금도 어떠한 물리적인 기작으로 초전도가 형성되는지 명확하게 규명되지 않았다. 광격자 양자 시뮬레이터는 이러한 문제를 풀기 위한 새로운 접근 방식으로 이미 고전 컴퓨터가 연산할 수 없는 영역에 우위를 보여주었으며, 최근 고온 초전도체에서 관측된 반강자성을 관측하는 등 미래에 고온 초전도 문제를 풀 수 있는 강력한 후보다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 포항공대 조길영 교수 연구팀과 공동연구를 통해 중성원자 양자 시뮬레이터의 오류 정정 기술을 개발해 최초로 2차원에서의 비국소 질서 변수를 측정함으로써 향후위상 물질과 고온 초전도체 물질 특성을 알아낼 수 있도록 하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이러한 양자 시뮬레이터의 큰 단점은 관측 과정 및 양자 상태 준비 과정에서 발생하는 결함으로(예: 원자 손실), 이를 체계적으로 파악하고, 정정하는 것이 매우 어렵다. 이러한 결함은 특히 위상물질의 특성을 규정짓는 비국소 질서변수를 측정하는데 큰 걸림돌이 되며, 2차원에서는 그 효과가 더욱 커져 큰 시스템에서 비국소 질서 변수의 실험적 관측을 어렵게 만드는 주요 요소다.

일반적으로 우리가 관측하는 물리량은 국소성을 띄기 때문에, 이러한 양자역학적 특이성인 양자 얽힘(entanglement)이 물성을 지배하는 물질인 위상물질의 비국소 질서 변수를 측정하는 것은 간단하지 않다. 더욱이 2차원, 3차원 물질의 경우 실험적 노이즈에 의해 그 신호가 급격하게 약해지기 때문에 이를 실험적으로 관측하기는 매우 어렵다.

최 교수 연구팀은 양자 시뮬레이터에 비국소 질서 변수가 측정 가능하고 실험적인 결함도 함께 찾아내는 방법을 개발했다. 또한 연구팀은 2차원에서도 양자얽힘의 위상 물질의 물성을 규정짓는 것도 가능함을 보여주었다. 시뮬레이터 실시과정에서 발생한 결점까지 제거하는데 성공한 이후, 위상물질의 2차원 비국소 질서변수는 급격하게(100배 이상) 증가하는 양상을 보였으며, 원자 수에 무관하게 측정값이 일정하게 유지되는 것을 확인하는 등 이론적으로 예측된 경향을 모두 확인할 수 있었다.

해당 기술은 여러 가지 중성원자 양자 시뮬레이터에 활용이 가능하다. 원거리 상호작용이 주요한 양자 시뮬레이터의 경우, 양자 스핀 액상과 같은 2차원 위상 물질의 물성을 규정하는데 적용 가능하며, 고온 초전도체 물질을 흉내 내는 양자 시뮬레이터에도 해당 기법을 응용할 수 있을 것으로 기대된다.

최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터에 존재하는 실험적 결함을 보정하는 것이 가능함을 보여준 최초의 연구이며, 향후 위상 양자 연산에 이용되는 양자 스핀 액상과 같은 고차원 위상 물질 발견 및 물성 규정에 주요하게 활용될 것”이라고 하였다.

우리 대학 허준혁 연구원과 포스텍 이원준 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `피지컬 리뷰 X (Physical Review X)' 14권 1호에 지난 1월 8일 출판됐다. (논문명 : Measuring nonlocal brane order with error-corrected quantum gas microscopes).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.01.29 조회수 7263 “반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

2023.11.23 조회수 11554

“반도체로 양자컴퓨터를 모방하다” 신개념 확률론적 컴퓨팅 핵심소자 개발

우리 대학 신소재공학과 김경민 교수 연구팀이 산화나이오븀(NbO2) 의 확률적 금속-절연체 전이 현상을 이용한 차세대 확률론적 컴퓨팅의 핵심 반도체 소자를 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 IoT (Internet of Things), 자율주행, 빅데이터, 인공지능으로 대표되는 초연결시대가 진행됨에 따라 다양한 제한 조건과 구성 요소들이 상호작용하는 상황에서 최적의 해결책을 신속하게 찾아내는 '조합최적화 문제’의 해결이 중요한 과제로 부상하고 있다. 예를 들면, 네비게이션에 활용되는 최적 경로 탐색과 같은 문제가 조합최적화 문제에 해당한다. 조합최적화 문제는 복잡도가 증가함에 따라 해답을 찾기가 급격히 어려워지는 특성을 갖기에, 이를 효과적으로 해결할 수 있는 신개념 컴퓨팅 기술이 요구된다. 양자컴퓨팅은 그 대표적인 예시이지만 간섭, 오류 수정, 안정성 등의 이유로 양자 컴퓨팅의 상용화에는 여전히 많은 어려움이 남아 있다.

확률론적 컴퓨터의 기본 소자는 피비트* (pbit)라고 불리는데, 확률론적 컴퓨터는 피비트의 확률적 특성을 이용한다는 점에서 양자컴퓨터와 유사하지만, 기존 반도체 기술로 제작이 가능하여 상용화 측면에서 보다 현실적인 기술이다.

*피비트: Probabilistic bit의 줄임 말로 기존 디지털 시스템에서 사용하는 0, 1의 비트 정보를 출력하지만 각 상태 출력이 고정적이지 않고 확률적인 기본 소자

김경민 교수 연구팀은 산화나이오븀 (NbO2) 재료가 갖는 금속-절연체 전이 현상이 특정 조건에서 확률적으로 발생할 수 있음을 최초로 발견하였으며, 이를 활용해 확률론적 컴퓨팅을 위한 피비트의 제작에 성공하였다. 연구팀에서 개발한 피비트는 비트 당 평균 128pJ의 에너지, 260ns의 속도로 비트를 발생시키며, 이는 기존 저항변화메모리 기반 피비트 기술에 비해 약 20% 에너지 소모가 적으며, 약 4천 배 빠르다.

이에 더하여, 해당 반도체 피비트를 기반으로 하는 확률론적 컴퓨팅 시스템을 설계하였으며, 실제로 조합최적화 문제를 해결하는 사례를 통해 개발한 소자의 실질적인 활용에 대한 가능성을 입증했다.

김경민 교수는 “확률적 신호를 기존 CMOS 기반 회로를 통해 발생시키기 위해서는 매우 복잡한 구조가 요구되는데, 이번 연구는 모트 전이라고 하는 금속-절연체 전이 현상을 통해 확률적 신호를 직접 출력하는 단일 반도체 소자를 구현했다는 점에 큰 의의가 있다”며 “이 기술은 기존 반도체 기술과 융합될 수 있어 양자컴퓨팅의 기능을 수행할 수 있는 현실적인 대안이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구는 신소재공학과 이학승 박사과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈 (Nature Communications, IF: 16.6)’에 11월 8일 字 게재됐으며 한국연구재단 PIM인공지능반도체 사업, 나노종합기술원, 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

논문명: Probabilistic computing with NbOx metal-insulator transition-based self-oscillatory pbit, 논문링크: https://doi.org/10.1038/s41467-023-43085-6

2023.11.23 조회수 11554 손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7709

손상된 양자얽힘을 되돌리는 기술 개발 성공

현시대 컴퓨터로는 풀기 어려운 문제를 해결하려는 기술이나 고전적으로는 도달할 수 없는 높은 정밀도의 구현, 그리고 원천적으로 해킹이 불가능한 통신 기술들의 공통점은 바로 양자정보 기술을 활용한다는 것이다. 현재 많은 관심을 받고 있는 양자정보 기술의 대부분은 양자얽힘이라는 양자적 특성을 기반으로 한다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 약한 양자측정을 양자얽힘 검증에 도입해 양자얽힘의 직접적 검증을 진행하고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 되돌림 측정을 이용해 양자얽힘을 원래대로 되돌리는 기술 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

양자얽힘은 고전 물리로 설명될 수 없는 양자 물리의 고유한 특성으로서 서로 멀리 떨어져 있는 두 입자 중 한쪽의 상태가 결정되는 순간 다른 쪽의 상태가 결정되는 독특한 현상을 나타낸다. 양자얽힘의 존재는 양자측정을 사용하여 검증해야 하지만, 이러한 측정 과정 자체가 양자얽힘을 파괴하는 문제가 있어 검증이 완료된 양자얽힘 상태를 차후 양자기술에 활용하는데 어려움이 있었다.

하지만, 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 양자얽힘을 완전히 파괴시키지 않는 ‘약한 양자측정’을 도입하여 양자얽힘을 검증하였고, 이 과정에서 손상된 양자얽힘을 ‘되돌림 측정’을 이용해 원상태로 되돌리는 기술을 개발하였다.

‘약한 양자측정’이란 양자상태를 측정할 때 양자상태에 가해지는 변화를 줄이면서도 필요한 정보를 얻어낼 수 있는 양자측정 기술이다. 약한 양자 측정을 양자얽힘 검증에 도입할 경우, 양자얽힘을 완전히 파괴하지 않고도 양자얽힘이 존재하는지 확인할 수 있다.

약한 양자측정 이후 양자상태에 남아 있는 양자얽힘의 양은 원래의 양보다는 적다. 연구진은 ‘되돌림 측정’을 도입해 줄어든 양자얽힘을 원래대로 되돌릴 수 있음을 보였다. 약한 양자측정의 역과정에 해당하는 되돌림 측정은 손상된 양자상태를 일정 확률로 원래대로 되돌려 양자얽힘을 원상태로 복구할 수 있다. 이러한 복구 과정은 앞서 시행한 양자얽힘 검증과 상호 교환 관계가 있어, 연구팀은 두 값을 적절히 조정할 시 양자얽힘의 존재를 검증함과 동시에 되돌려진 양자얽힘을 다시 활용할 수 있음을 보였다.ᅠ

라영식 교수는 "이번 연구를 활용하여 검증된 양자상태를 양자 암호 키 분배, 양자 원격 전송과 같은 다양한 양자 기술 분야에 적용할 수 있을 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

물리학과 김현진 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 정지혁, 이경준 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)'에 2023년 10월 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Recovering quantum entanglement after its certification)

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업)과 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자지원사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2023.10.12 조회수 7709 유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.26 조회수 7965

유독물질 뺀 초고해상도 QLED 신기술 개발

디스플레이 패널에 쓰이는 차세대 발광소재로 양자점(Quantum dot)이 각광을 받고 있다. 특히, 카드뮴이나 납과 같은 유독성 물질을 포함하지 않는 친환경 인듐 포스파이드(InP) 양자점이 주목을 받고 있으나 현재 기술로는 초고해상도 구현이 어려워 양자점 LED(QLED) 디스플레이 및 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 있어 한계를 지닌다.

우리 대학 신소재공학과 조힘찬 교수 연구팀이 친환경 InP 양자점의 우수한 광학적 특성을 유지하며 초고해상도 패턴을 제작하는 신기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

현재, 국제 유해물질 제한지침 (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) 규정을 만족하지 못하는 제품은 많은 나라에서 판매가 금지되므로, 최근 많은 디스플레이 기업은 환경친화적인 특성을 갖춘 InP 양자점을 디스플레이에서의 빛 방출 소재로 채택하여 TV 등 중대형 디스플레이에 적용하기 시작하였다.

그러나 InP 양자점은 외부 환경에 매우 민감한 성질을 가지고 있어 픽셀을 만드는 패터닝 공정 적용시 소재의 광학적 특성이 크게 저하되는 단점이 있어 우수한 광학적 및 전기적 특성이 동시에 요구되는 QLED 디스플레이나, 기존 TV 대비 수십배의 초고해상도를 필요로 하는 안경형 증강현실/가상현실 기기 적용에 어려움이 있었다.

조 교수 연구팀은 자외선을 받으면 산을 발생시키는 광산 발생기(photoacid generator)의 원리를 활용하여 초미세 양자점 패턴을 제작하였다. 양자점이 자외선을 받은 경우, 생성된 산에 의해 양자점 표면이 변화하면서 자외선을 받지 않은 부분 대비 용해도 차이가 생겨 패턴 형성이 가능해지는 원리이다.

연구팀은 패터닝시 손상된 InP 양자점의 발광 효율을 획기적으로 높일 수 있는 양자점 표면 치료법을 개발하였다. 양자점에는 양자점을 둘러싸고 있는 표면 리간드(ligand)들이 있는데, 이 리간드들에 의해 양자점의 발광 효율이 큰 영향을 받는다. 연구팀은 친환경 InP 양자점의 표면 리간드를 개질할 수 있는 맞춤형 후처리 공정을 개발하였고, 이를 통해 최종적으로 높은 발광 효율을 가지는 1 마이크로미터(μm)급 초미세 양자점 패턴을 구현할 수 있었다. 이는 기존의 디스플레이 (TV, 스마트폰, 모니터 등)에서 일반적으로 요구되는 픽셀 너비와 비교했을 때 수십 배 작은 패턴으로 증강현실/가상현실 기기 적용 가능성을 크게 높였다고 할 수 있다.

또한 연구팀은 정밀한 분석을 통해 개발된 광산 발생기 기반의 패터닝 기술의 반응 원리를 규명했고, 개발된 기술이 양자점 LED나 대면적 공정에 쉽게 적용될 수 있음을 증명하였다.

조힘찬 교수는 “이번에 개발한 친환경 InP 양자점 패터닝 기술은 높은 발광 효율과 초고해상도 패턴 제작을 동시에 가능하게 하여 차세대 양자점 LED 기반 디스플레이, 증강현실 기기, 이미지 센서 등 다양한 산업에 실제로 적용될 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 언급했다.

KAIST 신소재공학과 이재환 석사과정 학생이 제1 저자로, 미국 시카고 대학교의 Dmitri V. Talapin 교수가 공동교신저자로, KAIST 생명화학공학과 이도창 교수 연구팀이 공동저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `에이씨에스 에너지 레터스 (ACS Energy Letters)' 에 출판됐다. (논문명 : Direct Optical Lithography of Colloidal InP-Based Quantum Dots with Ligand Pair Treatment)

한편 이번 연구는 한국연구재단 및 삼성전자, 중소벤처기업부 그리고 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2023.09.26 조회수 7965 고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 8177

고성능 맞춤형 양자광원 플랫폼 개발

양자정보통신 기술에 필수적인 양자광원을 구현하기 위한 플랫폼으로 반도체 양자점이 주목받고 있는데, 양자점을 이용하면 빛의 최소 알갱이인 광자를 정확히 원하는 시점에 하나씩 발생하는 단일광자 발생기를 만들 수 있기 때문이다. 다만, 양자점과 광학적 특성이 꼭 들어맞는 공진기 구조를 정밀하게 설계하고 결합해야만 발광 성능이 우수한 단일광자 발생기를 만들 수 있다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 한국전자통신연구원(ETRI) 고영호 박사 연구팀과 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사 연구팀과의 공동연구를 통해, 고성능의 단일 양자점 양자광원을 고밀도 양자점 기판 위에서 식각과 같은 파괴적인 공정없이 맞춤형으로 다량 만들 수 있는 원천 기술을 개발했다고 18일 밝혔다.

공동 연구팀은 우선 고밀도 양자점 중에서 단 하나의 양자점을 선별해 내는 비파괴적인 선택 방법을 고안하고, 이렇게 선택된 양자점의 광학적 특성을 분석하여 그 특성과 꼭 들어맞는 맞춤형 공진기를 양자점 위치에 맞추어 제작하는 방식으로 접근했다.

조용훈 교수 연구팀은 최근 개발한 집속 이온빔을 이용한 초정밀 나노 소광 기법을 고밀도 양자점에 적용하였는데, 이는 집속 이온빔을 약하게 조사하면 시료가 깎여 나가지 않지만 이온빔을 맞은 부분에는 빛을 내지 못하게 되는 ‘소광(quenching)’이 일어나는 현상을 이용한 것이다.

고밀도 양자점 시료 위에 집속 이온빔을 도넛 패턴으로 조사하면 이온빔을 맞은 도넛 패턴 위의 양자점들은 소광되는 것을 확인하였고, 도넛 패턴의 안쪽 지름을 더욱 줄여가면서 최종적으로 정중앙에 있는 단일 양자점에서만 선명한 빛을 내도록 조절하는 데 성공했다.

이렇게 의도한 위치에 남겨진 단일 양자점의 광학적 특성을 조사한 후에 그 특성에 꼭 맞게 설계한 공진기 구조를 양자점 위치에 정확히 맞추어 제작함으로써 단일 광자의 방출효율을 훨씬 높이고 빛의 방향성을 제어할 수 있었다.

이는 초정밀 나노 소광 기술이 식각을 하지 않는 비파괴적인 방식이기에 시료 전체의 표면 상태를 그대로 유지할 수 있고, 맞춤형으로 설계된 공진기 구조를 표면 위에 직접 형성할 수 있었기에 가능한 일이었다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “기존에 단광자 순도가 낮거나 밀도를 조절하기 어려워 외면받던 고밀도 양자점 시료들에 대해서 고성능 양자광원을 맞춤형으로 구현할 수 있는 방법”이라며, “원하는 위치에 단일 양자점을 반복적으로 구현할 수 있기 때문에 대규모 양자 광학 플랫폼의 개발에 중요한 돌파구가 될 것”이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 정보통신기획평가원과 한국연구재단 등의 지원을 받아 수행되었으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머티리얼즈 (Advanced Materials)’에 3월 22일 字에 온라인 게재됐다 (논문명: Single Quantum Dot Selection and Tailor-made Photonic Device Integration Using Nanoscale Focus Pinspot).

2023.04.18 조회수 8177 양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27 조회수 9639

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27 조회수 9639 암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2022.07.20 조회수 10046

암의 조기 진단, 치료방향 결정 등을 위한 표적 마이크로RNA 다중 검출 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수, 신소재공학과 정연식 교수 공동 연구팀이 암 관련 마이크로RNA를 다중 검출할 수 있는 다색 양자점(퀀텀닷) 어레이를 개발했다고 20일 밝혔다.

신소재공학과 남태원 박사와 생명화학공학과 박연경 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회(American Chemical Society)가 발행하는 국제 학술지 `ACS 나노(ACS Nano)'에 2022년도 6월 15일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Polychromatic quantum dot array to compose a community signal ensemble for multiplexed miRNA detection)

마이크로RNA는 18~25개의 염기서열로 이루어진 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절함으로써 세포 성장 및 분화와 같은 다양한 세포 활동을 제어한다. 마이크로RNA의 비정상적인 발현은 암을 포함한 다양한 질병과 밀접하게 연관돼있어, 여러 가지 질병을 진단하는 차세대 바이오마커로 크게 주목을 받고 있다.

마이크로RNA를 검출하는 가장 일반적인 기존의 방법은 역전사 중합효소 연쇄반응(qRT-PCR)이다. 하지만 이 기술은 역전사 반응을 수반하기 때문에 정량의 정확도가 떨어지고 다중 분석이 제한된다. 다중 핵산 분석에 특화되어 개발된 마이크로 어레이 기술 또한 여전히 역전사 단계를 수반하고 있으며 민감도와 특이도에 있어서 한계가 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해서, 트랜스퍼 프린팅 기법을 활용해 초고해상도의 다색 양자점 어레이(이하 PQDA)를 제작했고 이를 마이크로RNA를 분석하는 기술로 발전시켰다. 그 결과 연구팀은 표적 마이크로RNA를 높은 민감도와 특이도로 다중 검출하는 데 성공하였다.

PQDA는 표적 마이크로RNA에 상보적인 DNA프로브/양자점 복합체가 고정된 고분자 패턴으로, 이중가닥 특이적 뉴클레아제(이하 DSN) 효소에 의해서 표적 마이크로RNA에 특이적인 양자점을 방출하도록 설계됐다. 연구팀은 방출된 양자점들의 형광 신호 앙상블을 기반으로 유방암에 관련된 세 종류의 마이크로RNA를 펨토(10-15) 몰 수준으로 검출하는 데 성공했다. 또한, 혈청과 유방암세포로부터 마이크로RNA를 검출함으로써 기술의 임상 활용도를 입증했다.

PQDA는 각각 독립적인 정량화가 가능한 DNA프로브-양자점 모듈로 이뤄져 있다는 점에서 다중 분석에 적합하다. 특히, PQDA 기반 검출은 역전사 단계 없이 원상태의 마이크로RNA에서 수행하기 때문에 정확한 정량 분석이 가능하고, DSN 효소를 활용해 별도의 증폭 절차 없이 높은 감도를 달성했다. 또한, DSN 효소의 우수한 표적 식별 능력을 이용해 매우 높은 특이도로 표적 마이크로RNA를 검출할 수 있었다.

연구팀 관계자는 "특히 마이크로RNA는 혈액, 타액 및 소변과 같은 체액에도 존재하기 때문에 액체생검(Liquid biopsy)을 위한 핵심 바이오마커로 작용할 수 있다ˮ며 "따라서 이번 기술은 암의 조기 진단, 치료 방향 결정, 치료 효과 모니터링 등을 위한 액체생검 기술로 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 기초연구사업, 글로벌프론티어사업, 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2022.07.20 조회수 10046 양자컴퓨팅 한계를 극복하는 3차원 반도체 제어/해독 소자 집적 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 *모놀리식 3차원 집적의 장점을 활용해 기존 양자 컴퓨팅 시스템의 대규모 큐비트 구현의 한계를 극복하는 3차원 집적된 화합물 반도체 해독 소자 집적 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. ‘모놀리식 3차원 집적 초고속 소자’ 연구 (2021년 VLSI 발표, 2021년 IEDM 발표, 2022년 ACS Nano 게재)를 활발하게 진행해 온 연구팀은 양자컴퓨터 판독/해독 소자를 3차원으로 집적할 수 있음을 처음으로 보였다.

☞ 모놀리식 3차원 집적: 반도체 하부 소자 공정 후, 상부의 박막층을 형성하고 상부 소자 공정을 순차적으로 진행함으로써 상하부 소자 간의 정렬도를 극대화할 수 있는 기술로 궁극적 3차원 반도체 집적 기술로 불린다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 정재용 박사과정이 제1 저자로 주도하고 한국나노기술원 김종민 박사, 한국기초과학지원연구원 박승영 박사 연구팀과의 협업으로 진행한 이번 연구는 반도체 올림픽이라 불리는 ‘VLSI 기술 심포지엄(Symposium on VLSI Technology)’에서 발표됐다. (논문명 : 3D stackable cryogenic InGaAs HEMTs for heterogeneous and monolithic 3D integrated highly scalable quantum computing system).

VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(International Electron Device Meetings, IEDM)와 더불어 대학 논문의 채택 비율이 25%가 되지 않는 저명한 반도체 소자 분야 최고 권위 학회다.

양자컴퓨터는 큐비트 하나에 0과 1을 동시에 담아 여러 연산을 한 번에 처리할 수 있는 차세대 컴퓨터로, 최근에 IBM과 구글 등의 글로벌 기업이 양자 컴퓨터 제작에 성공하면서 양자 컴퓨터가 차세대 컴퓨터로 주목받고 있다.

기존 컴퓨터의 정보 단위인 `비트'의 경우 1 비트당 1개의 값만 가지는 것에 반해, 양자 컴퓨터의 정보 단위인 `큐비트'는 1 큐비트가 0과 1의 상태를 동시에 가진다. 따라서 비트에 비해 큐비트는 2배 빠른 계산이 가능하고, 2큐비트, 4큐비트, 8큐비트로 큐비트 수가 선형적으로 커질수록 처리 계산 속도는 4배, 8배, 16배로 지수적으로 증가한다. 따라서 많은 수의 큐비트를 활용한 대규모 양자컴퓨터 개발이 매우 중요하다. IBM에서는 큐비트 수를 127개로 늘린 `이글'을 작년에 발표했고, IBM 로드맵에 따르면 오는 2025년까지 4,000큐비트, 10년 이내에 10,000큐비트 이상을 탑재한 대규모 양자컴퓨터 개발을 목표로 하고 있다.

특히 큐비트의 수가 많은 대규모 양자컴퓨터 개발을 위해서는 큐비트를 제어/해독하는 소자에 대한 개발이 필수적이다. 기존 컴퓨터와 다르게 양자컴퓨터는 통상 –273 oC 내외의 극저온에서 동작하는 큐비트 하나당 최소 하나의 제어와 해독 연결이 필요하다. 현재는 큐비트 수가 많지 않아 극저온에서 동작하는 큐비트와 상온의 측정 장비를 긴 동축케이블로 연결해 제어/해독하는 방식을 사용하고 있다.

하지만 수천 혹은 수만 개 이상의 큐비트를 활용하는 대규모 양자 컴퓨팅에서 이러한 방식을 활용하면 양자 컴퓨터 크기가 매우 커지고 긴 연결 거리로 인해 신호 손실도 커 대규모 양자컴퓨터 구현이 매우 어려워진다. 따라서 큐비트를 제어/해독에 활용할 수 있는 저전력, 저잡음, 초고속 특성의 극저온 소자를 큐비트와 일대일로 연결할 수 있는 시스템 구성이 매우 중요하다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 큐비트 회로 위에 저전력, 저잡음 초고속 특성이 매우 뛰어난 *III-V 화합물 반도체 *고전자 이동 트랜지스터(HEMT)를 3차원으로 집적해 수천 혹은 수만 개의 큐비트에 아주 짧은 거리에서 일대일로 연결 가능한 구조를 제시했다.

☞ III-V 화합물 반도체: 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체로 전하 수송 특성 및 광 특성이 매우 우수한 소재.

☞ HEMT: High-Electron Mobility Transistor

연구팀은 250oC 이하에서 상부 제어/해독 소자를 집적하는 웨이퍼 본딩 등의 초저온 공정을 활용해 이후 하부 큐비트 회로의 성능 저하 없이 3차원 집적을 할 수 있도록 했다.

연구진은 이러한 3차원 집적 형태의 제어/해독 소자를 최초로 제시 및 구현했을 뿐만 아니라 소자의 성능 면에서도 극저온에서 세계 최고 수준의 차단주파수 특성을 달성했다.

김상현 교수는 "이번 기술은 향후 대규모 양자컴퓨터의 제어/판독 회로에 응용이 가능할 것으로 생각한다ˮ라며 "모놀리식 3차원 초고속 소자의 경우 양자컴퓨터뿐만이 아니라 6G 무선통신 등 다양한 분야에서 응용할 수 있어 그 확장성이 매우 큰 기술이며 앞으로도 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 후속 연구에 힘쓰겠다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 지능형반도체기술개발사업, 경기도 시스템반도체 국산화 연구지원 사업, 한국기초과학지원연구원 분석과학연구장비개발사업(BIG사업) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.24 조회수 10886

양자컴퓨팅 한계를 극복하는 3차원 반도체 제어/해독 소자 집적 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 *모놀리식 3차원 집적의 장점을 활용해 기존 양자 컴퓨팅 시스템의 대규모 큐비트 구현의 한계를 극복하는 3차원 집적된 화합물 반도체 해독 소자 집적 기술을 개발했다고 24일 밝혔다. ‘모놀리식 3차원 집적 초고속 소자’ 연구 (2021년 VLSI 발표, 2021년 IEDM 발표, 2022년 ACS Nano 게재)를 활발하게 진행해 온 연구팀은 양자컴퓨터 판독/해독 소자를 3차원으로 집적할 수 있음을 처음으로 보였다.

☞ 모놀리식 3차원 집적: 반도체 하부 소자 공정 후, 상부의 박막층을 형성하고 상부 소자 공정을 순차적으로 진행함으로써 상하부 소자 간의 정렬도를 극대화할 수 있는 기술로 궁극적 3차원 반도체 집적 기술로 불린다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 정재용 박사과정이 제1 저자로 주도하고 한국나노기술원 김종민 박사, 한국기초과학지원연구원 박승영 박사 연구팀과의 협업으로 진행한 이번 연구는 반도체 올림픽이라 불리는 ‘VLSI 기술 심포지엄(Symposium on VLSI Technology)’에서 발표됐다. (논문명 : 3D stackable cryogenic InGaAs HEMTs for heterogeneous and monolithic 3D integrated highly scalable quantum computing system).

VLSI 기술 심포지엄은 국제전자소자학회(International Electron Device Meetings, IEDM)와 더불어 대학 논문의 채택 비율이 25%가 되지 않는 저명한 반도체 소자 분야 최고 권위 학회다.

양자컴퓨터는 큐비트 하나에 0과 1을 동시에 담아 여러 연산을 한 번에 처리할 수 있는 차세대 컴퓨터로, 최근에 IBM과 구글 등의 글로벌 기업이 양자 컴퓨터 제작에 성공하면서 양자 컴퓨터가 차세대 컴퓨터로 주목받고 있다.

기존 컴퓨터의 정보 단위인 `비트'의 경우 1 비트당 1개의 값만 가지는 것에 반해, 양자 컴퓨터의 정보 단위인 `큐비트'는 1 큐비트가 0과 1의 상태를 동시에 가진다. 따라서 비트에 비해 큐비트는 2배 빠른 계산이 가능하고, 2큐비트, 4큐비트, 8큐비트로 큐비트 수가 선형적으로 커질수록 처리 계산 속도는 4배, 8배, 16배로 지수적으로 증가한다. 따라서 많은 수의 큐비트를 활용한 대규모 양자컴퓨터 개발이 매우 중요하다. IBM에서는 큐비트 수를 127개로 늘린 `이글'을 작년에 발표했고, IBM 로드맵에 따르면 오는 2025년까지 4,000큐비트, 10년 이내에 10,000큐비트 이상을 탑재한 대규모 양자컴퓨터 개발을 목표로 하고 있다.

특히 큐비트의 수가 많은 대규모 양자컴퓨터 개발을 위해서는 큐비트를 제어/해독하는 소자에 대한 개발이 필수적이다. 기존 컴퓨터와 다르게 양자컴퓨터는 통상 –273 oC 내외의 극저온에서 동작하는 큐비트 하나당 최소 하나의 제어와 해독 연결이 필요하다. 현재는 큐비트 수가 많지 않아 극저온에서 동작하는 큐비트와 상온의 측정 장비를 긴 동축케이블로 연결해 제어/해독하는 방식을 사용하고 있다.

하지만 수천 혹은 수만 개 이상의 큐비트를 활용하는 대규모 양자 컴퓨팅에서 이러한 방식을 활용하면 양자 컴퓨터 크기가 매우 커지고 긴 연결 거리로 인해 신호 손실도 커 대규모 양자컴퓨터 구현이 매우 어려워진다. 따라서 큐비트를 제어/해독에 활용할 수 있는 저전력, 저잡음, 초고속 특성의 극저온 소자를 큐비트와 일대일로 연결할 수 있는 시스템 구성이 매우 중요하다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 큐비트 회로 위에 저전력, 저잡음 초고속 특성이 매우 뛰어난 *III-V 화합물 반도체 *고전자 이동 트랜지스터(HEMT)를 3차원으로 집적해 수천 혹은 수만 개의 큐비트에 아주 짧은 거리에서 일대일로 연결 가능한 구조를 제시했다.

☞ III-V 화합물 반도체: 주기율표 III족 원소와 V족 원소가 화합물을 이루고 있는 반도체로 전하 수송 특성 및 광 특성이 매우 우수한 소재.

☞ HEMT: High-Electron Mobility Transistor

연구팀은 250oC 이하에서 상부 제어/해독 소자를 집적하는 웨이퍼 본딩 등의 초저온 공정을 활용해 이후 하부 큐비트 회로의 성능 저하 없이 3차원 집적을 할 수 있도록 했다.

연구진은 이러한 3차원 집적 형태의 제어/해독 소자를 최초로 제시 및 구현했을 뿐만 아니라 소자의 성능 면에서도 극저온에서 세계 최고 수준의 차단주파수 특성을 달성했다.

김상현 교수는 "이번 기술은 향후 대규모 양자컴퓨터의 제어/판독 회로에 응용이 가능할 것으로 생각한다ˮ라며 "모놀리식 3차원 초고속 소자의 경우 양자컴퓨터뿐만이 아니라 6G 무선통신 등 다양한 분야에서 응용할 수 있어 그 확장성이 매우 큰 기술이며 앞으로도 다양한 분야에서 활용할 수 있도록 후속 연구에 힘쓰겠다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 지능형반도체기술개발사업, 경기도 시스템반도체 국산화 연구지원 사업, 한국기초과학지원연구원 분석과학연구장비개발사업(BIG사업) 등의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.24 조회수 10886 20큐비트급 소형 리드버그 양자컴퓨터 개발

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀이 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 개발해 계산과학의 난제인 최대독립집합 문제를 계산했다고 22일 밝혔다.

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 사용하여, 디지털컴퓨터로는 불가능한 계산을 수행할 것으로 예상되는 대표적 미래기술이다. 20큐비트급 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터가 백만회 순차 처리해야 하는 계산량을 한 번에 처리하는 계산성능을 갖는다.

세계 주요국들은 양자컴퓨팅을 전략기술로 분류해, 국가적 연구역량을 집중하고 있으며 글로벌 대기업, 기술벤처, 국가연구소와 주요 대학의 막대한 시설과 인력, 연구비가 동원되고 있다. 우리나라 정부도 양자기술을 10대 전략기술의 하나로 선정해 투자를 확대하고 있다.

소형(20~50큐비트급)의 양자컴퓨터가 속속 개발되고 있는 현시점에서, 가장 중요한 이슈 중 하나는 `디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 비효율적인 계산 문제(NP-문제로 분류됨)를 양자컴퓨터가 계산할 수 있는지'이다.

따라서, KAIST가 20큐비트급의 양자컴퓨터를 개발해 NP-완전문제를 계산했다는 것은 한국의 양자컴퓨팅 연구가 세계적 양자컴퓨터 개발경쟁에 진입하였음을 의미한다.

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀은 리드버그 원자들을 이용해, 조합 최적화 문제를 계산하는 양자 단열 컴퓨팅 방식의 양자컴퓨터를 개발했다. 연구팀은 초고진공 공간에 배치한 극저온 리드버그 원자를 사용해, 20큐비트급 그래프의 조합 최적화 문제를 실험적으로 계산하는 데 성공했다.

물리학과 김민혁, 김강흔 대학원생 연구원과 황재용 학부생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 6월 18권 7호에 출판됐다. (논문명 : Rydberg quantum wires for Maximum Independent Set problems).

한편 리드버그 원자란 높은 에너지 상태의 원자로서, 일반 원자보다 만 배 정도 큰 마이크로미터 크기의 지름을 갖고, 리드버그 원자들간의 상호작용은 일반 원자들보다 10^22배 정도로 강하다.

양자 단열형 양자컴퓨팅은 양자 회로형(또는 양자디지털형), 측정기반형과 함께 범용양자컴퓨팅 방식으로 알려져 있다. 대표적인 양자 단열형 양자컴퓨터인 D-wave 社의 양자컴퓨터는 고정 큐비트를 사용한다는 결정적 단점이 있다. 하지만 KAIST의 리드버그 양자 단열형 양자컴퓨터는 재배치 또는 이동이 가능한 큐비트를 사용하기 때문에 주목을 받는다.

KAIST 리드버그 양자컴퓨터는 초고진공 상태에 최대 126개의 리드버그 원자들을 임의로 배치해 양자 단열형 양자컴퓨팅을 수행한다. 이번에 발표한 최근 연구에서는 꼭지점이 최대 20개인 그래프의 최대독립집합을 계산하는데 성공했다. 또한 원거리 꼭지점들을 잇는 리드버그 양자선 개념을 최초로 개발해 모든 꼭지점들을 임의로 연결하는 초기하학적 그래프를 계산할 수 있음을 보였다.

참고로, 디지털 컴퓨팅에서 모든 계산 문제들을 계산복잡도에 따라 P-문제(결정 다항)와 NP-문제(비결정적 다항)로 분류한다. 여행자 문제(Traveling Salesman Problem), 최대독립집합 문제 등으로 대표되는 NP-문제들은 디지털 컴퓨팅의 알고리즘으로는 효율적으로 계산할 수 없음이 잘 알려져 있다. 따라서, 양자컴퓨터가 NP-문제들을 계산할 수 있을지가 큰 관심사다.

최대독립집합 문제는 대표적인 NP-완전문제의 하나이며, 주어진 그래프(꼭지점과 간선의 집합)에서 서로 연결되지 않는 꼭지점들의 최대집합을 알아내는 계산 문제다. 그래프의 크기가 커지면, 디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 계산량이 지수적으로 증가해 효과적인 계산을 할 수 없다. 이러한 문제를 효과적으로 계산하게 되면 산업적으로 물류, 생산관리, 작업관리, 네트워크 디자인 등에서 혁명적 경제가치를 창출하게 된다.

<그림 1> 은 리드버그 양자선(각각 빨강, 주황, 노랑 꼭지점들)을 이용하여 간선으로 연결되지 않는 데이터 큐비트(하얀 꼭지점들)를 연결하는 3차원 큐비트 구조체의 모식도이다. 이 구조는 쿠라토프스키 그래프로 잘 알려진 K(3:3) 그래프이다. 참고로 쿠라토프스키 K(3:3)와 K(5) 그래프쌍은 상대적으로 만들기 쉬운 평면그래프와 조합하여 모든 그래프를 만들 수 있다. 우리 대학 연구진은 본 연구에서 K(3:3)와 K(5)를 실험적으로 최초 구현하였다.

연구를 주도한 물리학과 안재욱 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터의 활용 가능성을 보였다는 데 의의가 있다”라고 자평하며 “아직은 큐비트 개수가 충분하지 않지만, 차 단계 연구를 통해 실 활용이 가능한 꿈의 양자컴퓨터를 개발할 수 있을 것”이라는 포부를 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2022.06.22 조회수 12740

20큐비트급 소형 리드버그 양자컴퓨터 개발

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀이 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 개발해 계산과학의 난제인 최대독립집합 문제를 계산했다고 22일 밝혔다.

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 사용하여, 디지털컴퓨터로는 불가능한 계산을 수행할 것으로 예상되는 대표적 미래기술이다. 20큐비트급 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터가 백만회 순차 처리해야 하는 계산량을 한 번에 처리하는 계산성능을 갖는다.

세계 주요국들은 양자컴퓨팅을 전략기술로 분류해, 국가적 연구역량을 집중하고 있으며 글로벌 대기업, 기술벤처, 국가연구소와 주요 대학의 막대한 시설과 인력, 연구비가 동원되고 있다. 우리나라 정부도 양자기술을 10대 전략기술의 하나로 선정해 투자를 확대하고 있다.

소형(20~50큐비트급)의 양자컴퓨터가 속속 개발되고 있는 현시점에서, 가장 중요한 이슈 중 하나는 `디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 비효율적인 계산 문제(NP-문제로 분류됨)를 양자컴퓨터가 계산할 수 있는지'이다.

따라서, KAIST가 20큐비트급의 양자컴퓨터를 개발해 NP-완전문제를 계산했다는 것은 한국의 양자컴퓨팅 연구가 세계적 양자컴퓨터 개발경쟁에 진입하였음을 의미한다.

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀은 리드버그 원자들을 이용해, 조합 최적화 문제를 계산하는 양자 단열 컴퓨팅 방식의 양자컴퓨터를 개발했다. 연구팀은 초고진공 공간에 배치한 극저온 리드버그 원자를 사용해, 20큐비트급 그래프의 조합 최적화 문제를 실험적으로 계산하는 데 성공했다.

물리학과 김민혁, 김강흔 대학원생 연구원과 황재용 학부생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 6월 18권 7호에 출판됐다. (논문명 : Rydberg quantum wires for Maximum Independent Set problems).

한편 리드버그 원자란 높은 에너지 상태의 원자로서, 일반 원자보다 만 배 정도 큰 마이크로미터 크기의 지름을 갖고, 리드버그 원자들간의 상호작용은 일반 원자들보다 10^22배 정도로 강하다.

양자 단열형 양자컴퓨팅은 양자 회로형(또는 양자디지털형), 측정기반형과 함께 범용양자컴퓨팅 방식으로 알려져 있다. 대표적인 양자 단열형 양자컴퓨터인 D-wave 社의 양자컴퓨터는 고정 큐비트를 사용한다는 결정적 단점이 있다. 하지만 KAIST의 리드버그 양자 단열형 양자컴퓨터는 재배치 또는 이동이 가능한 큐비트를 사용하기 때문에 주목을 받는다.

KAIST 리드버그 양자컴퓨터는 초고진공 상태에 최대 126개의 리드버그 원자들을 임의로 배치해 양자 단열형 양자컴퓨팅을 수행한다. 이번에 발표한 최근 연구에서는 꼭지점이 최대 20개인 그래프의 최대독립집합을 계산하는데 성공했다. 또한 원거리 꼭지점들을 잇는 리드버그 양자선 개념을 최초로 개발해 모든 꼭지점들을 임의로 연결하는 초기하학적 그래프를 계산할 수 있음을 보였다.

참고로, 디지털 컴퓨팅에서 모든 계산 문제들을 계산복잡도에 따라 P-문제(결정 다항)와 NP-문제(비결정적 다항)로 분류한다. 여행자 문제(Traveling Salesman Problem), 최대독립집합 문제 등으로 대표되는 NP-문제들은 디지털 컴퓨팅의 알고리즘으로는 효율적으로 계산할 수 없음이 잘 알려져 있다. 따라서, 양자컴퓨터가 NP-문제들을 계산할 수 있을지가 큰 관심사다.

최대독립집합 문제는 대표적인 NP-완전문제의 하나이며, 주어진 그래프(꼭지점과 간선의 집합)에서 서로 연결되지 않는 꼭지점들의 최대집합을 알아내는 계산 문제다. 그래프의 크기가 커지면, 디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 계산량이 지수적으로 증가해 효과적인 계산을 할 수 없다. 이러한 문제를 효과적으로 계산하게 되면 산업적으로 물류, 생산관리, 작업관리, 네트워크 디자인 등에서 혁명적 경제가치를 창출하게 된다.

<그림 1> 은 리드버그 양자선(각각 빨강, 주황, 노랑 꼭지점들)을 이용하여 간선으로 연결되지 않는 데이터 큐비트(하얀 꼭지점들)를 연결하는 3차원 큐비트 구조체의 모식도이다. 이 구조는 쿠라토프스키 그래프로 잘 알려진 K(3:3) 그래프이다. 참고로 쿠라토프스키 K(3:3)와 K(5) 그래프쌍은 상대적으로 만들기 쉬운 평면그래프와 조합하여 모든 그래프를 만들 수 있다. 우리 대학 연구진은 본 연구에서 K(3:3)와 K(5)를 실험적으로 최초 구현하였다.

연구를 주도한 물리학과 안재욱 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터의 활용 가능성을 보였다는 데 의의가 있다”라고 자평하며 “아직은 큐비트 개수가 충분하지 않지만, 차 단계 연구를 통해 실 활용이 가능한 꿈의 양자컴퓨터를 개발할 수 있을 것”이라는 포부를 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2022.06.22 조회수 12740 디스플레이 소재로 빛 이용해 친환경 암모니아 합성법 제시

우리 대학 생명화학공학과 이도창 교수, 이상엽 특훈교수, 박영신 연구교수 연구팀이 디스플레이 소재인 양자점(퀀텀닷)을 이용해 *질소 고정 박테리아의 암모니아 생산 효율을 대폭 늘렸다고 16일 밝혔다.

☞ 질소 고정(Nitrogen Fixation) : 공기 중 질소 기체 분자(N₂)를 암모니아(NH₃)를 비롯한 질소화합물로 전환하는 과정을 말한다.

이 교수 연구팀은 양자점에 의해 흡수된 빛 에너지가 박테리아의 암모니아 합성 반응에 사용되도록 설계했으며, 그 결과 박테리아의 암모니아 생산량을 큰 폭으로 증가시킬 수 있었다. 이를 위해 연구팀은 양자점을 질소고정 박테리아 안에 더 많이 넣을 수 있는 방법을 제시했다.

생명화학공학과 고성준 박사가 제1저자로 참여한 이번 연구의 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(JACS)'에 표지 논문으로 선정돼 출판됐다. (논문명 : Light-Driven Ammonia Production by Azotobacter vinelandii Cultured in Medium Containing Colloidal Quantum Dots).

질소 고정 박테리아는 질소 고정 효소를 이용해 대기 중 질소를 암모니아로 전환하여 생장에 필요한 단백질을 생산한다. 이러한 질소 고정 반응은 화학적 암모니아 합성법인 하버-보슈 공정에 비해 에너지 소비와 이산화탄소 배출이 현저하게 적다.

하지만, 박테리아는 생장에 필요한 만큼만 암모니아를 생산하도록 진화돼 질소 고정 효소의 반응이 느리기에 이를 산업적으로 활용하기 어렵다. 질소 고정 반응이 느린 이유는 효소의 두 가지 구성요소(전자 전달부, 촉매 반응부)의 비효율적인 상호작용 때문이다. 전자 전달부가 촉매 반응부에 전자를 공급한 후, 반드시 탈착돼야만 촉매 반응부가 새로운 전자를 추가로 공급받아 암모니아를 생성할 수 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 빛을 흡수하는 양자점을 박테리아의 질소 고정 반응에 전자 공급원으로 활용해 나노·바이오 복합 시스템을 구축했다. 양자점은 수 나노미터의 작은 크기를 갖는 반도체 나노입자이며 디스플레이 소재로 많이 알려진 물질이다. 하지만, 양자점이 흡수한 빛 에너지를 표면에 쉽게 전달할 수 있도록 입자의 구조 및 표면을 제어하면 광 감응 및 광 촉매 소재로도 우수한 특성을 보인다. 연구팀은 질소 고정 효소의 전자 전달부 역할을 양자점으로 대체하기 위해 양자점의 코어/쉘 구조를 전자 전달에 유리하게 설계했다. 또한, 양자점이 생물학적 시스템에 결합할 수 있도록 표면 화학 특성을 제어해 수(水)분산 특성을 확보했다.

연구팀은 구조 및 표면이 제어된 양자점을 질소 고정 박테리아의 대사활동이 가장 활발한 성장기에 추가해, 박테리아의 능동적인 양자점 흡수를 유도했다. 이렇게 제작된 양자점-박테리아 복합 시스템에 빛을 조사한 결과, 질소고정 반응 속도가 증가하며 암모니아 생산량이 대폭 증가함을 확인했다. 고성준 박사는 "디스플레이 소재와 미생물의 장점을 합해 빛 에너지를 이용한 새로운 방식의 암모니아 합성법을 제시한 결과ˮ라며 "이번 연구를 활용한 그린 암모니아 생산 플랫폼을 구축한다면, 환경 및 에너지 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.16 조회수 11891

디스플레이 소재로 빛 이용해 친환경 암모니아 합성법 제시

우리 대학 생명화학공학과 이도창 교수, 이상엽 특훈교수, 박영신 연구교수 연구팀이 디스플레이 소재인 양자점(퀀텀닷)을 이용해 *질소 고정 박테리아의 암모니아 생산 효율을 대폭 늘렸다고 16일 밝혔다.

☞ 질소 고정(Nitrogen Fixation) : 공기 중 질소 기체 분자(N₂)를 암모니아(NH₃)를 비롯한 질소화합물로 전환하는 과정을 말한다.

이 교수 연구팀은 양자점에 의해 흡수된 빛 에너지가 박테리아의 암모니아 합성 반응에 사용되도록 설계했으며, 그 결과 박테리아의 암모니아 생산량을 큰 폭으로 증가시킬 수 있었다. 이를 위해 연구팀은 양자점을 질소고정 박테리아 안에 더 많이 넣을 수 있는 방법을 제시했다.

생명화학공학과 고성준 박사가 제1저자로 참여한 이번 연구의 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(JACS)'에 표지 논문으로 선정돼 출판됐다. (논문명 : Light-Driven Ammonia Production by Azotobacter vinelandii Cultured in Medium Containing Colloidal Quantum Dots).

질소 고정 박테리아는 질소 고정 효소를 이용해 대기 중 질소를 암모니아로 전환하여 생장에 필요한 단백질을 생산한다. 이러한 질소 고정 반응은 화학적 암모니아 합성법인 하버-보슈 공정에 비해 에너지 소비와 이산화탄소 배출이 현저하게 적다.

하지만, 박테리아는 생장에 필요한 만큼만 암모니아를 생산하도록 진화돼 질소 고정 효소의 반응이 느리기에 이를 산업적으로 활용하기 어렵다. 질소 고정 반응이 느린 이유는 효소의 두 가지 구성요소(전자 전달부, 촉매 반응부)의 비효율적인 상호작용 때문이다. 전자 전달부가 촉매 반응부에 전자를 공급한 후, 반드시 탈착돼야만 촉매 반응부가 새로운 전자를 추가로 공급받아 암모니아를 생성할 수 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 빛을 흡수하는 양자점을 박테리아의 질소 고정 반응에 전자 공급원으로 활용해 나노·바이오 복합 시스템을 구축했다. 양자점은 수 나노미터의 작은 크기를 갖는 반도체 나노입자이며 디스플레이 소재로 많이 알려진 물질이다. 하지만, 양자점이 흡수한 빛 에너지를 표면에 쉽게 전달할 수 있도록 입자의 구조 및 표면을 제어하면 광 감응 및 광 촉매 소재로도 우수한 특성을 보인다. 연구팀은 질소 고정 효소의 전자 전달부 역할을 양자점으로 대체하기 위해 양자점의 코어/쉘 구조를 전자 전달에 유리하게 설계했다. 또한, 양자점이 생물학적 시스템에 결합할 수 있도록 표면 화학 특성을 제어해 수(水)분산 특성을 확보했다.

연구팀은 구조 및 표면이 제어된 양자점을 질소 고정 박테리아의 대사활동이 가장 활발한 성장기에 추가해, 박테리아의 능동적인 양자점 흡수를 유도했다. 이렇게 제작된 양자점-박테리아 복합 시스템에 빛을 조사한 결과, 질소고정 반응 속도가 증가하며 암모니아 생산량이 대폭 증가함을 확인했다. 고성준 박사는 "디스플레이 소재와 미생물의 장점을 합해 빛 에너지를 이용한 새로운 방식의 암모니아 합성법을 제시한 결과ˮ라며 "이번 연구를 활용한 그린 암모니아 생산 플랫폼을 구축한다면, 환경 및 에너지 문제에 적극적으로 대응할 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.