%EB%AC%BC%EB%A6%AC%ED%95%99%EA%B3%BC

-

머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

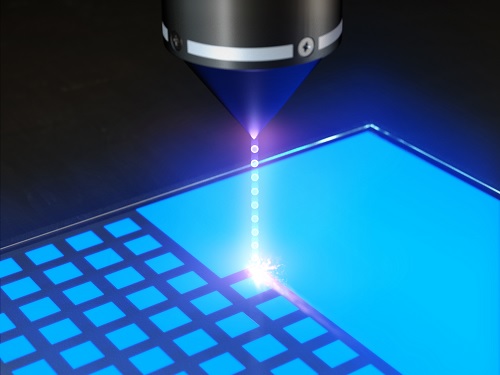

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

2023.02.22 조회수 9226

머리카락 굵기의 1/100보다 작은 초고해상도 디스플레이 픽셀 구현 기술 개발

초고해상도 디스플레이는 가상 현실(VR), 증강 현실(AR), 스마트 워치 등의 차세대 전자제품 개발에 필수적인 요소로, 헤드 마운트 디스플레이 방식 뿐 아니라 스마트 글라스, 스마트 렌즈 등에도 적용이 가능하다. 이번 연구를 통해 개발된 기술은 이러한 차세대 초고해상도 디스플레이나 다양한 초소형 광전자 소자를 만드는 데 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온 빔을 이용하여 평균 머리카락 굵기(약 100 마이크론)의 100분의 1보다도 작은 0.5 마이크론 스케일의 픽셀을 구현할 수 있는 초고해상도 발광 다이오드 (LED) 디스플레이 핵심 기술을 개발했다고 22일 밝혔다.

현재 초고해상도 LED 디스플레이의 픽셀화는 보통 픽셀 주변의 영역을 물리적으로 깎아내는 식각 방법을 사용하는데, 주변에 여러 결함이 발생하여 픽셀이 작아질수록 누설전류가 증가하고 발광 효율이 떨어지는 부작용이 있다. 또한 픽셀화를 위한 패터닝 및 누설전류를 막기 위한 후공정 과정 등 여러 복합한 공정이 필요하다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온 빔을 이용해 복잡한 전, 후 공정 없이도 마이크로 스케일 이하의 크기까지 픽셀을 만들 수 있는 기술을 개발했다. 해당 방법은 집속 이온 빔을 약하게 제어하여 물질 표면에 어떤 구조적 변형을 일으키지 않고, 발광하는 픽셀 모양을 자유자재로 설정할 수 있다는 장점이 있다.

집속 이온 빔 기술은 재료공학이나 생물학 등의 분야에서 초고배율 이미징이나 나노 구조체 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 그러나, LED와 같은 발광체 위에 집속 이온 빔을 사용하면 빔을 맞은 부분과 그 주변 영역의 발광이 급격히 감소하기 때문에 나노 발광 구조를 제작하는 데 장벽으로 작용되어 왔다. 이에 조용훈 교수 연구팀은 이러한 문제들을 역발상으로 이용하게 되면 서브 마이크론 (sub-micron) 스케일의 초미세 픽셀화 방식에 활용할 수 있다는 점을 착안했다.

연구팀은 표면이 깎이지 않을 정도로 세기가 약화된 집속 이온 빔을 사용했는데, 집속 이온 빔을 맞은 부분에 발광이 급격히 줄어들 뿐만 아니라 국소적인 저항도 크게 증가함을 알아내었다. 이로 인해 LED 표면을 평평하게 유지되면서도 집속 이온 빔을 맞은 부분은 광학적 및 전기적으로 격리가 되어 개별적으로 작동을 할 수 있는 픽셀화가 가능하게 된다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 “집속 이온 빔을 이용해 복잡한 공정이 없이도 서브 마이크론 스케일의 초소형 픽셀을 만들 수 있는 기술을 새롭게 개발했고, 이는 차세대 초고해상도 디스플레이와 나노 광전소자에 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것” 이라고 말했다.

물리학과 문지환 석사와 김바울 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 한국연구재단의 중견연구자지원사업 및 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐으며, 재료 과학 분야의 세계적 학술지인 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 2월 13일 字에 온라인 출간되었고, 다음 오프라인 출간호의 내부 표지로도 선정됐다. (논문명: Electrically Driven Sub-Micron Light-Emitting Diode Arrays Using Maskless and Etching-Free Pixelation)

2023.02.22 조회수 9226 -

획기적인 반도체 소자 설계를 위한 2차원 공진기 개발

빛을 이용한 광공진기가 현대 정보·통신 산업에 필수적인 것과 같이, 양자 정보를 처리하는 차세대 반도체 소자를 설계하는 데에 활용될 수 있는 2차원 전자를 가두는 공진기*를 세계 최초로 구현하여 화제다.

*공진기란 한정된 공간 안에 파동을 가두는 장치로서 빛이나 음파, 혹은 통신 기술에 쓰이는 전자기파와 같은 파동을 제어하는 분야에서 필수적으로 활용됨.

우리 대학 응집상 양자 결맞음 센터(센터장 물리학과 심흥선 교수)는 우리 대학 물리학과 최형순 교수, 부산대학교 정윤철 교수, 전북대학교 최형국 교수와 공동연구를 통해 2차원 전자의 파동성을 이용한 공진기를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다.

빛은 파동이면서도 다양한 매질 내에서 장거리 이동이 가능하다. 따라서 빛은 마주보는 거울 사이에 가두어 두더라도 소실되지 않고 여러 차례 왕복이 가능하여 광공진기 개발에 용이하고 실제로 다양한 광학소자들이 이미 폭넓게 개발되어 활용되고 있다. 반면에 물질 내부의 전자는 매질 내에서 쉽게 산란되어 빛의 파동성을 유효하게 활용하는 기술이나 소자 개발이 쉽지 않다. 이런 한계를 극복하고 전자를 이용하여 광학 기술을 모사하는 것을 '전자광학'이라고 한다. 이번 연구는 전자가 단순히 파동성을 띈다는 사실을 확인한 것에 그치지 않고 광공진기의 2차원 전자광학적 소자에 대응되는 전자공진기를 실제로 구현했다는 점에서 의미가 크다.

지금까지 직진하는 1차원 전자를 가둬 공진기를 만든 사례는 있었지만, 2차원 평면상에서 반사나 회절, 간섭 등이 복합적으로 일어나는 전자를 가둬 공진기를 만든 처음 사례이다. 이번 연구를 통해 앞으로 더욱 다양한 형태로 전자를 제어할 수 있는 원천기술로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

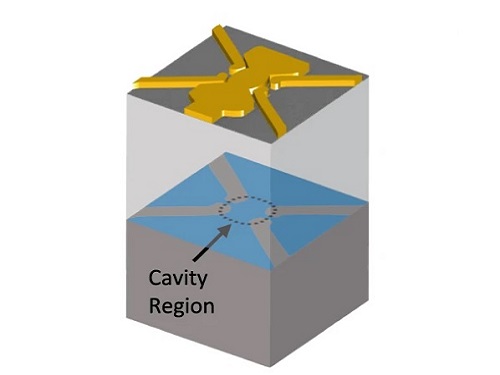

공동연구팀은 반도체 나노소자 공정을 통해 전자의 파동을 반사할 수 있는 곡면거울을 제작하고 광공진기의 구조를 2차원 전자에 적용하여 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다. 이를 위해 반도체를 극저온으로 냉각하면 반도체 내부의 전자가 수 미크론(백만분의 1미터) 정도 양자역학적 특성이 보존되는 2차원 전자 파동 형태로 존재할 수 있다. 이 반도체 위에 전극을 입히고 강한 음전압을 걸어주면 전극이 있는 영역으로는 전자가 진입하지 못하게 되므로 전자가 반사되는 거울 역할을 할 수 있다. 이 원리를 적용하여 두 개의 마주 보는 곡면거울로 이루어진 공진기 구조를 만들고 그 내부에 전자 파동을 주입하여 그 전도도를 측정함으로써 실제로 전자가 공명하는 특성이 관측하였다. 이를 통해 양자역학적 특성을 갖는 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다.

우리 대학 물리학과 박사과정 박동성학생과 부산대학교 박사과정 정환철학생이 공동 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 지난 1월 26일 네이처 자매지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재됐다. (논문명 : Observation of electronic modes in open cavity resonator)

최형순 교수는 “동 기술은 2차원 전자계의 전자광학 발전에 새로운 가능성을 제시하는 원천기술로써 향후 다양한 양자기술 분야에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 설명했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터(SRC)를 중심으로 이루어졌으며 그 외에도 한국연구재단의 다양한 연구 사업(양자컴퓨팅 개발사업, 기본연구, 중견연구 지원사업 등)의 지원이 있었다.

2023.02.13 조회수 10576

획기적인 반도체 소자 설계를 위한 2차원 공진기 개발

빛을 이용한 광공진기가 현대 정보·통신 산업에 필수적인 것과 같이, 양자 정보를 처리하는 차세대 반도체 소자를 설계하는 데에 활용될 수 있는 2차원 전자를 가두는 공진기*를 세계 최초로 구현하여 화제다.

*공진기란 한정된 공간 안에 파동을 가두는 장치로서 빛이나 음파, 혹은 통신 기술에 쓰이는 전자기파와 같은 파동을 제어하는 분야에서 필수적으로 활용됨.

우리 대학 응집상 양자 결맞음 센터(센터장 물리학과 심흥선 교수)는 우리 대학 물리학과 최형순 교수, 부산대학교 정윤철 교수, 전북대학교 최형국 교수와 공동연구를 통해 2차원 전자의 파동성을 이용한 공진기를 개발하는데 성공했다고 13일 밝혔다.

빛은 파동이면서도 다양한 매질 내에서 장거리 이동이 가능하다. 따라서 빛은 마주보는 거울 사이에 가두어 두더라도 소실되지 않고 여러 차례 왕복이 가능하여 광공진기 개발에 용이하고 실제로 다양한 광학소자들이 이미 폭넓게 개발되어 활용되고 있다. 반면에 물질 내부의 전자는 매질 내에서 쉽게 산란되어 빛의 파동성을 유효하게 활용하는 기술이나 소자 개발이 쉽지 않다. 이런 한계를 극복하고 전자를 이용하여 광학 기술을 모사하는 것을 '전자광학'이라고 한다. 이번 연구는 전자가 단순히 파동성을 띈다는 사실을 확인한 것에 그치지 않고 광공진기의 2차원 전자광학적 소자에 대응되는 전자공진기를 실제로 구현했다는 점에서 의미가 크다.

지금까지 직진하는 1차원 전자를 가둬 공진기를 만든 사례는 있었지만, 2차원 평면상에서 반사나 회절, 간섭 등이 복합적으로 일어나는 전자를 가둬 공진기를 만든 처음 사례이다. 이번 연구를 통해 앞으로 더욱 다양한 형태로 전자를 제어할 수 있는 원천기술로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

공동연구팀은 반도체 나노소자 공정을 통해 전자의 파동을 반사할 수 있는 곡면거울을 제작하고 광공진기의 구조를 2차원 전자에 적용하여 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다. 이를 위해 반도체를 극저온으로 냉각하면 반도체 내부의 전자가 수 미크론(백만분의 1미터) 정도 양자역학적 특성이 보존되는 2차원 전자 파동 형태로 존재할 수 있다. 이 반도체 위에 전극을 입히고 강한 음전압을 걸어주면 전극이 있는 영역으로는 전자가 진입하지 못하게 되므로 전자가 반사되는 거울 역할을 할 수 있다. 이 원리를 적용하여 두 개의 마주 보는 곡면거울로 이루어진 공진기 구조를 만들고 그 내부에 전자 파동을 주입하여 그 전도도를 측정함으로써 실제로 전자가 공명하는 특성이 관측하였다. 이를 통해 양자역학적 특성을 갖는 물질 파동 또한 빛과 동일한 방법으로 가두어 둘 수 있다는 사실을 밝혀낸 것이다.

우리 대학 물리학과 박사과정 박동성학생과 부산대학교 박사과정 정환철학생이 공동 제1 저자로 참여한 이 연구 결과는 지난 1월 26일 네이처 자매지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 게재됐다. (논문명 : Observation of electronic modes in open cavity resonator)

최형순 교수는 “동 기술은 2차원 전자계의 전자광학 발전에 새로운 가능성을 제시하는 원천기술로써 향후 다양한 양자기술 분야에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다”라고 설명했다.

이번 연구는 한국연구재단 선도연구센터(SRC)를 중심으로 이루어졌으며 그 외에도 한국연구재단의 다양한 연구 사업(양자컴퓨팅 개발사업, 기본연구, 중견연구 지원사업 등)의 지원이 있었다.

2023.02.13 조회수 10576 -

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

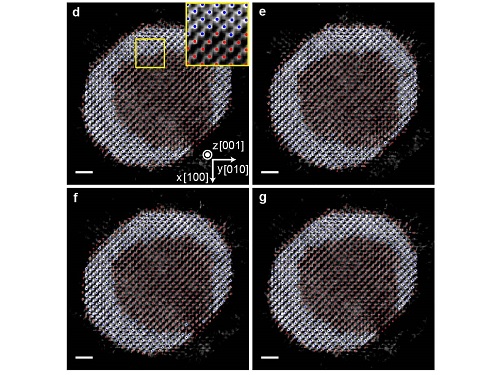

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.03 조회수 14168

코어-쉘 나노입자의 원자 구조와 물성 규명 성공

우리 대학 물리학과 양용수 교수, 화학과 한상우 교수, 기계공학과 유승화 교수 공동연구팀이 한국기초과학지원연구원, 한국화학연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory), 영국 버밍엄 대학교(University of Birmingham)와의 국제 협력 연구를 통해 팔라듐-백금 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면구조와 그 특성을 규명했다고 3일 밝혔다.

코어-쉘(core-shell) 구조 나노입자는 서로 다른 물질로 이루어진 코어(알맹이)와 쉘(껍데기)이 맞붙은 형태로 합성된 나노물질이다. 코어와 쉘 간의 경계면에서 코어를 이루는 물질과 쉘을 이루는 물질 간의 원자 간격 차이로 인해 원자 구조의 변형이 일어나며, 이 변형을 제어함으로써 나노입자의 광학적, 자기적, 촉매적 성질들을 변화시킬 수 있다.

특히 수소연료전지 제작에 필수적으로 사용되는 촉매에 값비싼 백금이 주로 사용되는데, 코어-쉘 구조를 최적화할 수 있다면 훨씬 적은 양의 백금을 이용해 더욱 높은 성능의 촉매를 제작 가능하다는 점 때문에 많은 연구자의 관심을 끌고 있다. 하지만 지금까지의 코어-쉘 나노입자의 계면 연구들은 대부분 2차원 분석이나 앙상블-평균(ensemble-averaged) 분석을 통해 이루어져 쉘 내부에 묻힌 3차원적인 코어-쉘 경계면의 구조와 그에 따른 특성을 정확히 파악하기 어려웠다는 한계가 있다.

연구팀은 자체 개발한 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 이용해 팔라듐과 백금으로 이루어진 코어-쉘 구조 나노입자의 3차원 계면 원자 구조를 최초로 규명했다. 병원에서 인체 내부의 3차원적인 구조를 엑스레이 CT를 이용해 측정하는 것과 마찬가지로, 전자토모그래피는 투과전자현미경을 이용해 물질에 대한 초고분해능 CT를 촬영하는 기술이라고 볼 수 있다. 이는 다양한 각도에서 물질의 2차원적인 투과전자현미경 이미지들을 얻고, 이로부터 3차원적인 구조 정보를 재구성해내는 방식으로 작동한다. 연구팀은 전자토모그래피의 3차원 분해능을 끌어올려 물질 내부의 원자들을 하나하나 관찰 가능한 수준으로 재구성하고, 코어-쉘의 3차원 원자 구조를 약 24pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1pm(피코미터)는 1미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 24pm는 수소 원자 반지름의 약 1/2 정도에 해당하는 매우 높은 정밀도다.

얻어진 구조를 통해 연구팀은 나노입자 내부의 코어-쉘 경계면의 구조를 단일 원자 단위로 파악할 수 있었고, 계면구조로부터 파생되는 원자들의 변위와 구조 변형에 대한 단일 원자 수준의 3차원적인 지도를 작성해 정량적으로 해석했다. 이를 통해 팔라듐-백금의 코어-쉘 나노입자 표면에 분포하는 각각의 원자들의 촉매 활성도를 규명했으며, 적절한 변형이 가해질 경우 촉매 활성도를 크게 높일 수 있음을 밝혔다.

물리학과 조혜성 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 10월 10일 字 게재됐다. (논문명 : Direct strain correlations at the single-atom level in three-dimensional core-shell interface structures)

연구팀은 얻어진 3차원적 원자 변위와 구조 변형 지도에서 푸아송 효과(Poisson effect)로 알려진 탄성체 성질이 코어-쉘 나노입자 전체뿐만 아니라 단일 원자 수준에서도 일어난다는 것을 발견했다. 연구팀은 또한 이론적으로만 예측돼왔던 계면과 표면에서의 구조 변형도에 대한 상관성을 실험적으로 확인하고 이를 정량적으로 해석했다. 이러한 구조의 변형이 나노입자 전체에서 비슷하게 분포하는 것이 아니라 나노입자의 모양에 따라 위치별로 다르게 나타날 수 있음을 밝혔으며, 이러한 실험적인 발견은 분자 정역학(molecular statics) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 재확인됐다.

특히, 실험적으로 얻어진 3차원적인 원자 구조 정보는 양자역학적 계산을 통해 실제 물질의 물성과 직접적으로 연관될 수 있다는 점에서 그 의의가 크다. 이번 연구에서는 표면에서의 구조 변형도를 밀도범함수이론(density functional theory)의 양자역학적 계산 결과와 대응시킴으로써 표면에서의 촉매 활성도를 나타내는 표면의 산소 환원 반응(oxygen reduction reaction)을 각각의 표면 원자에 대해 계산했고, 이는 코어-쉘 구조와 촉매 특성 간의 관계를 단일 원자 수준에서 규명한 최초의 사례다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 연구는 그동안 2차원적인 분석, 또는 낮은 분해능에 국한되어 온 코어-쉘 구조 연구에서 벗어나 원자 하나하나까지 3차원적으로 들여다본다는 완전히 새로운 시각을 제시한다ˮ며 "이는 결과적으로 각각의 원자를 제어하는 사전적 설계를 통해 물질의 촉매 특성뿐만 아니라 구조와 연관된 모든 물성을 원하는 대로 최적화할 가능성을 보여준다ˮ라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성재단 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.11.03 조회수 14168 -

페리자성체의 새로운 특성 발견

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 이상민 교수 공동연구팀이 희토류-전이금속 페리자성체 필름에서 자화를 결정하는 에너지 레벨에 따른 새로운 특성과 스핀-글라스 현상을 관측하였다고 밝혔다.

두 연구팀은 수직자기이방성이 있는 희토류-전이금속 페리 자성체/비자성금속 필름 구조에서 면내 방향의 외부 자기장을 인가하여 측정 에너지 레벨이 다른 분석 방법에 따라 다른 반응을 확인하였으며, 저온에서 스핀상태가 굳는 현상을 확인하였다. 이는 기존 희토류-전이금속 페리 자성체 관련 연구 결과들이 분석법에 따라 상이된 결과를 보여준 이유를 설명 할 수 있는 결과로써 관련 연구들이 고려하고 나아갈 방향을 시사하였다.

우리 대학 물리학과 박지호 연구원과 물리학과 김원태 연구원이 공동 제1저자로 참여한 본 연구는, 우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀, GIST 전기전자컴퓨터공학부 함병승 교수팀, KBSI 조영훈 박사팀의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션(Nature Communications)’에 9월 21일 온라인 게재됐다. (논문명 : Observation of spin-glass-like characteristics in ferromagnetic TbCo through energy-level-selective approach)

기존의 연구들은 희토류와 전이금속의 자화를 유도하는 전자의 에너지 레벨을 고려하지 않고 분석을 하거나 두 개의 자화를 거시적인 관점에서만 해석한 연구 결과들이 주를 이루었다. 이에 따라 전반적인 에너지 레벨에 따른 분석과 미시적인 관점을 통한 측정 및 분석이 필요한 상황이었다.

이번 연구에서 연구팀은 서로 다른 에너지 레벨(페르미 레벨(EF), EF~1.55 eV/3.1 eV, whole energy level)에서의 특성을 4가지의 측정 방법을 통하여 분석하였다. 전이금속의 자화가 지배적인 페르미 레벨에서는 면내 방향의 외부 자기장에 빠르게 반응하는 반면 희토류의 자화가 지배적인 에너지 레벨에서는 매우 느리게 반응하는 것을 확인하였다. 또한, 위와 같은 현상이 일어나는 것을 기반으로 온도를 20 K 까지 낮추었을 때에는 스핀 방향이 굳는 스핀-글라스와 같은 특성이 나타나는 것을 관측하였다. 본 결과는 다른 에너지 레벨에서 자성 특성이 유도되는 물질들로 이루어진 자성체를 분석하는 방향을 시사하며, 페리자성체가 스핀-글라스로써 사용될 수 있는 가능성을 제시하였다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.17 조회수 7681

페리자성체의 새로운 특성 발견

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 이상민 교수 공동연구팀이 희토류-전이금속 페리자성체 필름에서 자화를 결정하는 에너지 레벨에 따른 새로운 특성과 스핀-글라스 현상을 관측하였다고 밝혔다.

두 연구팀은 수직자기이방성이 있는 희토류-전이금속 페리 자성체/비자성금속 필름 구조에서 면내 방향의 외부 자기장을 인가하여 측정 에너지 레벨이 다른 분석 방법에 따라 다른 반응을 확인하였으며, 저온에서 스핀상태가 굳는 현상을 확인하였다. 이는 기존 희토류-전이금속 페리 자성체 관련 연구 결과들이 분석법에 따라 상이된 결과를 보여준 이유를 설명 할 수 있는 결과로써 관련 연구들이 고려하고 나아갈 방향을 시사하였다.

우리 대학 물리학과 박지호 연구원과 물리학과 김원태 연구원이 공동 제1저자로 참여한 본 연구는, 우리 대학 신소재공학과 박병국 교수팀, GIST 전기전자컴퓨터공학부 함병승 교수팀, KBSI 조영훈 박사팀의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션(Nature Communications)’에 9월 21일 온라인 게재됐다. (논문명 : Observation of spin-glass-like characteristics in ferromagnetic TbCo through energy-level-selective approach)

기존의 연구들은 희토류와 전이금속의 자화를 유도하는 전자의 에너지 레벨을 고려하지 않고 분석을 하거나 두 개의 자화를 거시적인 관점에서만 해석한 연구 결과들이 주를 이루었다. 이에 따라 전반적인 에너지 레벨에 따른 분석과 미시적인 관점을 통한 측정 및 분석이 필요한 상황이었다.

이번 연구에서 연구팀은 서로 다른 에너지 레벨(페르미 레벨(EF), EF~1.55 eV/3.1 eV, whole energy level)에서의 특성을 4가지의 측정 방법을 통하여 분석하였다. 전이금속의 자화가 지배적인 페르미 레벨에서는 면내 방향의 외부 자기장에 빠르게 반응하는 반면 희토류의 자화가 지배적인 에너지 레벨에서는 매우 느리게 반응하는 것을 확인하였다. 또한, 위와 같은 현상이 일어나는 것을 기반으로 온도를 20 K 까지 낮추었을 때에는 스핀 방향이 굳는 스핀-글라스와 같은 특성이 나타나는 것을 관측하였다. 본 결과는 다른 에너지 레벨에서 자성 특성이 유도되는 물질들로 이루어진 자성체를 분석하는 방향을 시사하며, 페리자성체가 스핀-글라스로써 사용될 수 있는 가능성을 제시하였다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.17 조회수 7681 -

빛 소용돌이의 역학적 제어 구현

우리 대학 물리학과 서민교 교수, 김동하 박사, 신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현했다고 13일 밝혔다.

빛 소용돌이는 전기장의 위상 분포의 공간적인 꼬임으로서, 기초 물리량중 하나인 궤도 각운동량을 전자기파에 싣는 역할을 수행한다.

전자기파의 궤도 각운동량은 고전적 또는 양자화된 회전 특성을 광학 기술에 도입할 수 있기에, 광 집게, 초고해상도 현미경, 고차원 광통신, 양자 얽힘 등 다양한 분야로의 응용으로 주목받아 왔다.

그러나 기존의 빛 소용돌이/궤도 각운동량 생성은 나선형의 구조적 특이점을 갖는 소자를 통해서만 구현되어 왔기에, 역학적 변화를 가할 수 없는 수동적 형태로서만 활용되어 왔다.

연구팀은 구조적 특이점 없이도 빛 소용돌이가 자발적으로 생성될 수 있는 플랫폼을 다층 박막 구조를 통해 구현하였다. 이 플랫폼은 반사율이 이상적으로 0이 되는 수학적 특이점을 가지는 위상학적 상(相)을 실 공간에 만들어 내며, 특이점을 중심으로 빛 소용돌이가 나타난다.

다층 박막 구조내의 자기 광학 효과를 이용하여, 위상학적 상의 생성과 소멸이 외부 자기장에 의해 제어된다. 나아가, 빛 소용돌이들이 외부 자기장 하에서 위상전하에 따라 다른 양상의 움직임들을 보이거나 빛 소용돌이-반(反)소용돌이 쌍이 생성되는 등의 준입자적 (quasiparticle) 양상을 관측했다.

연구팀이 개발한 플랫폼은 구성 물질에 따라 전기장이나 열에 의한 구동도 가능하며, 제작 방식의 단순화로 인해 여러 다양한 능동적 위상 광학 소자 개발 및 빛 소용돌이 생성 소자의 개발이 기대된다.

서민교 교수는 "자발적 생성 및 역학적 움직임을 보이는 등의 준입자적 양상을 가지는 빛 소용돌이가 구현될 수 있음을 보였다. 광학 시스템내의 다양한 위상학적 전자기장 텍스처와 그들의 준입자적 상호작용에 대한 연구의 시작점이 될 것이 기대된다.ˮ라고 말했다.

김동하 박사가 제1 저자이자 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 (Nature)' 10월 13일 온라인 판본에 출판됐다. (논문명 : Spontaneous generation and active manipulation of real-space optical vortices).

이번 연구는 한국연구재단 중견연구, 기초연구실, 대학중점연구소지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 7886

빛 소용돌이의 역학적 제어 구현

우리 대학 물리학과 서민교 교수, 김동하 박사, 신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 자기장에 의해 자발적으로 생성되고 동역학적 움직임을 보이는 빛 소용돌이(optical vortex)를 구현했다고 13일 밝혔다.

빛 소용돌이는 전기장의 위상 분포의 공간적인 꼬임으로서, 기초 물리량중 하나인 궤도 각운동량을 전자기파에 싣는 역할을 수행한다.

전자기파의 궤도 각운동량은 고전적 또는 양자화된 회전 특성을 광학 기술에 도입할 수 있기에, 광 집게, 초고해상도 현미경, 고차원 광통신, 양자 얽힘 등 다양한 분야로의 응용으로 주목받아 왔다.

그러나 기존의 빛 소용돌이/궤도 각운동량 생성은 나선형의 구조적 특이점을 갖는 소자를 통해서만 구현되어 왔기에, 역학적 변화를 가할 수 없는 수동적 형태로서만 활용되어 왔다.

연구팀은 구조적 특이점 없이도 빛 소용돌이가 자발적으로 생성될 수 있는 플랫폼을 다층 박막 구조를 통해 구현하였다. 이 플랫폼은 반사율이 이상적으로 0이 되는 수학적 특이점을 가지는 위상학적 상(相)을 실 공간에 만들어 내며, 특이점을 중심으로 빛 소용돌이가 나타난다.

다층 박막 구조내의 자기 광학 효과를 이용하여, 위상학적 상의 생성과 소멸이 외부 자기장에 의해 제어된다. 나아가, 빛 소용돌이들이 외부 자기장 하에서 위상전하에 따라 다른 양상의 움직임들을 보이거나 빛 소용돌이-반(反)소용돌이 쌍이 생성되는 등의 준입자적 (quasiparticle) 양상을 관측했다.

연구팀이 개발한 플랫폼은 구성 물질에 따라 전기장이나 열에 의한 구동도 가능하며, 제작 방식의 단순화로 인해 여러 다양한 능동적 위상 광학 소자 개발 및 빛 소용돌이 생성 소자의 개발이 기대된다.

서민교 교수는 "자발적 생성 및 역학적 움직임을 보이는 등의 준입자적 양상을 가지는 빛 소용돌이가 구현될 수 있음을 보였다. 광학 시스템내의 다양한 위상학적 전자기장 텍스처와 그들의 준입자적 상호작용에 대한 연구의 시작점이 될 것이 기대된다.ˮ라고 말했다.

김동하 박사가 제1 저자이자 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 (Nature)' 10월 13일 온라인 판본에 출판됐다. (논문명 : Spontaneous generation and active manipulation of real-space optical vortices).

이번 연구는 한국연구재단 중견연구, 기초연구실, 대학중점연구소지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 7886 -

닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편적 이동 특성 규명

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 한국표준과학연구원(KRISS) 황찬용 박사, 한국과학기술연구원(KIST) 김경환 박사 공동연구팀이 자기 스커미온의 전류 구동 현상을 이용해 닫힌 계면을 갖는 구조체가 형태를 유지한 채 이동할 때의 보편 특성을 규명했다고 13일 밝혔다.

자기 스커미온(magnetic skyrmion)은 수 nm 수준의 자성체 박막, 즉 얇은 자석 내부에 존재하는 소용돌이 모양 혹은 방사형의 스핀 구조를 갖는, 2차원 공간상의 안정한 원형 구조체이다. 이 구조체는 위상학(topology)적 원리에 의해 쉽게 사라지지 않는 안정성을 갖고, 크기가 수십 nm 수준으로 작으며 전류를 흘려 주면 수~수백 m/s의 매우 빠른 속도로 움직이기 때문에 기존의 하드 디스크를 대체할 고속, 고집적 비휘발성 메모리 소자 개발에 응용될 수 있음에 주목되어 왔다. 따라서 보다 정밀한 자기 스커미온 기반 소자를 만들기 위해 자기 스커미온의 속도와 가해 준 전류량의 관계를 정확히 파악하는 것은 중요한 연구 과제로 여겨져 왔다.

연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 소자에서 연구팀의 독자 기술인 자기장 변화 방식으로 자기 스커미온을 대량 생성, 크립(creep) 운동 영역(스커미온의 속도가 박막의 무작위적 결함과 열적 효과에 영향을 받는 영역)에서의 자기 스커미온 속도-전류밀도 관계를 분석했다. 두 연구팀은 약 70만 개 이상의 빠르고 느린 자기 스커미온의 이동 궤적을 추적, 분석하여 이동 속도-전류밀도 간의 스케일링 법칙을 찾아냈다. 그 결과 자기 스커미온은 2차원 공간상의 구조체임에도 불구하고 1차원 공간상에서 주로 나타나는 ‘호핑(hopping)’ 법칙을 따르는 것으로 나타났다. 이는 2차원에서 움직이는 선을 원형으로 말아 놓을 경우 운동 법칙이 전혀 달라짐을 실험적으로 확인한 것이다. 이를 통해 연구팀은 기존에 알려지지 않은 새로운 보편성 부류(universality class, 같은 스케일링 법칙을 공유하는 집단)의 구분 기준으로 계면의 열리고 닫힘, 즉 ‘구조적 위상(structural topology)’이 존재함을 제안했다.

우리 대학 물리학과 송무준, 유무진 연구원이 공동 제1저자로 참여하고, 박민규 박사가 공동교신저자로 참여한 본 연구는, KAIST(김갑진 교수 연구팀), KRISS(황찬용 박사 연구팀), KIST(김경환 박사 연구팀)의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘어드밴스드 머테리얼즈(Advanced Materials, IF 32.1)’에 표지논문(front cover)으로 선정돼 10월 6일 게재됐다. (논문명: Universal Hopping Motion Protected by Structural Topology)

이번 연구에서 연구팀은 기존에 자세히 밝혀지지 않은 크립 영역에서의 자기 스커미온의 전류에 의한 거동 특성을 실험적으로 밝혀내고, 이것이 닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편 특성임을 제안했다. 이번 연구는 자기 스커미온 기반 메모리 및 컴퓨팅 소자 개발에 활용될 것이며, 다양한 분야의 닫힌 계면 구조를 갖는 구조체의 거동 특성을 분석하는 기반 이론으로써 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 9035

닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편적 이동 특성 규명

우리 대학 물리학과 김갑진 교수와 한국표준과학연구원(KRISS) 황찬용 박사, 한국과학기술연구원(KIST) 김경환 박사 공동연구팀이 자기 스커미온의 전류 구동 현상을 이용해 닫힌 계면을 갖는 구조체가 형태를 유지한 채 이동할 때의 보편 특성을 규명했다고 13일 밝혔다.

자기 스커미온(magnetic skyrmion)은 수 nm 수준의 자성체 박막, 즉 얇은 자석 내부에 존재하는 소용돌이 모양 혹은 방사형의 스핀 구조를 갖는, 2차원 공간상의 안정한 원형 구조체이다. 이 구조체는 위상학(topology)적 원리에 의해 쉽게 사라지지 않는 안정성을 갖고, 크기가 수십 nm 수준으로 작으며 전류를 흘려 주면 수~수백 m/s의 매우 빠른 속도로 움직이기 때문에 기존의 하드 디스크를 대체할 고속, 고집적 비휘발성 메모리 소자 개발에 응용될 수 있음에 주목되어 왔다. 따라서 보다 정밀한 자기 스커미온 기반 소자를 만들기 위해 자기 스커미온의 속도와 가해 준 전류량의 관계를 정확히 파악하는 것은 중요한 연구 과제로 여겨져 왔다.

연구팀은 비자성체/강자성체/산화물 3중층 구조의 소자에서 연구팀의 독자 기술인 자기장 변화 방식으로 자기 스커미온을 대량 생성, 크립(creep) 운동 영역(스커미온의 속도가 박막의 무작위적 결함과 열적 효과에 영향을 받는 영역)에서의 자기 스커미온 속도-전류밀도 관계를 분석했다. 두 연구팀은 약 70만 개 이상의 빠르고 느린 자기 스커미온의 이동 궤적을 추적, 분석하여 이동 속도-전류밀도 간의 스케일링 법칙을 찾아냈다. 그 결과 자기 스커미온은 2차원 공간상의 구조체임에도 불구하고 1차원 공간상에서 주로 나타나는 ‘호핑(hopping)’ 법칙을 따르는 것으로 나타났다. 이는 2차원에서 움직이는 선을 원형으로 말아 놓을 경우 운동 법칙이 전혀 달라짐을 실험적으로 확인한 것이다. 이를 통해 연구팀은 기존에 알려지지 않은 새로운 보편성 부류(universality class, 같은 스케일링 법칙을 공유하는 집단)의 구분 기준으로 계면의 열리고 닫힘, 즉 ‘구조적 위상(structural topology)’이 존재함을 제안했다.

우리 대학 물리학과 송무준, 유무진 연구원이 공동 제1저자로 참여하고, 박민규 박사가 공동교신저자로 참여한 본 연구는, KAIST(김갑진 교수 연구팀), KRISS(황찬용 박사 연구팀), KIST(김경환 박사 연구팀)의 공동연구로 진행되었으며, 권위 있는 국제학술지 ‘어드밴스드 머테리얼즈(Advanced Materials, IF 32.1)’에 표지논문(front cover)으로 선정돼 10월 6일 게재됐다. (논문명: Universal Hopping Motion Protected by Structural Topology)

이번 연구에서 연구팀은 기존에 자세히 밝혀지지 않은 크립 영역에서의 자기 스커미온의 전류에 의한 거동 특성을 실험적으로 밝혀내고, 이것이 닫힌 계면을 갖는 구조체의 보편 특성임을 제안했다. 이번 연구는 자기 스커미온 기반 메모리 및 컴퓨팅 소자 개발에 활용될 것이며, 다양한 분야의 닫힌 계면 구조를 갖는 구조체의 거동 특성을 분석하는 기반 이론으로써 활용될 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 선도연구센터/중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.13 조회수 9035 -

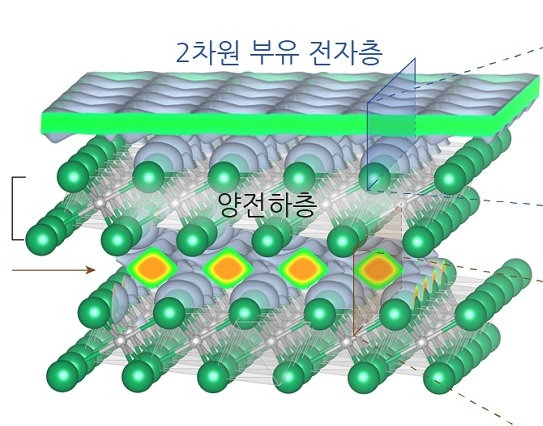

공간 상에 떠있는 2차원의 부유 전자층 구현

우리 대학 물리학과 김용관 교수, 김성헌 박사 연구팀은 성균관대학교 에너지과학과 김성웅 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 공간 상에 자유롭게 떠있는 2차원의 부유 전자층을 구현하는데 성공했다.

자연계에서 전자는 원자를 구성하는 요소로 원자핵과 결합한 상태로 존재한다. 따라서 오직 전자만으로 이루어진 전자층을 이루는 것은 불가능할 것으로 여겨져 왔다. 김 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 이러한 한계에서 벗어나 전자만으로 이루어진 순수 전자계를 구현한 것으로 다방면으로 전자를 자유롭게 활용한 기초 및 응용 연구를 가능하게 할 것으로 기대된다.

김 교수 연구팀은 재료 내부의 공간에 음이온 형태로 전자가 존재하는 전자화물이라는 신소재에 주목하였다. 2차원 전자화물인 가돌리늄탄소 화합물(Gd2C)의 표면 원자층 제거를 통해 내부의 전자를 드러내 전자화물 원자층으로부터 떨어진 곳에 자유롭게 흐를 수 있는 일종의 액체와 같은 상태로 떠있는 2차원 부유 전자층을 구현해냈다. 특히 연구팀은 부유 전자층의 전자 밀도를 제어해 전자 액체 상태에서 전자가 고정되어 흐르기 어려운 전자 액정 상태로 변화시키는데 성공했다. 액정 상태란 액체와 고체 중간의 특성을 보이는 상태를 일컫는다.

이는 형성된 2차원 부유 전자층의 상태 변화를 이끌어낼 수 있음을 보여주는 것으로, 1930년대에 이론적으로 제안된 이후 아직까지 물리학계의 난제로 남아있는 위그너 격자 구현과 그에 대한 연구가 앞으로 가능함을 보여주는 결과이다. 위그너 격자란, 원자가 정렬되어 고체 물질을 이루는 것과 같이 순수 전자가 원자핵 없이 규칙적으로 배열된 일종의 전자의 고체 상태를 일컫는다.

공동 제1 저자로 연구에 참여한 임찬영 연구원은 “지금까지 전자 특성에 대한 연구는 대부분 고체 물질 내부에서 이루어져 와서 전자만의 특성을 정확히 이해하는데 한계가 있었다. 이번 연구는 2차원 부유 전자층을 구현함으로써, 순수한 전자계에서 전자 특성을 정확히 이해할 수 있는 기틀을 마련하였다” 라며 “위그너 격자에 대한 연구까지 확장 가능할 것이다”라고 말했다.

이번 연구 결과는 권위 있는 국제 학술지 ‘네이쳐 머티리얼스 (Nature Materials)’ 에 09월 28일 온라인 출판됐다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.04 조회수 7077

공간 상에 떠있는 2차원의 부유 전자층 구현

우리 대학 물리학과 김용관 교수, 김성헌 박사 연구팀은 성균관대학교 에너지과학과 김성웅 교수 연구팀과의 공동연구를 통해 공간 상에 자유롭게 떠있는 2차원의 부유 전자층을 구현하는데 성공했다.

자연계에서 전자는 원자를 구성하는 요소로 원자핵과 결합한 상태로 존재한다. 따라서 오직 전자만으로 이루어진 전자층을 이루는 것은 불가능할 것으로 여겨져 왔다. 김 교수 연구팀의 이번 연구 결과는 이러한 한계에서 벗어나 전자만으로 이루어진 순수 전자계를 구현한 것으로 다방면으로 전자를 자유롭게 활용한 기초 및 응용 연구를 가능하게 할 것으로 기대된다.

김 교수 연구팀은 재료 내부의 공간에 음이온 형태로 전자가 존재하는 전자화물이라는 신소재에 주목하였다. 2차원 전자화물인 가돌리늄탄소 화합물(Gd2C)의 표면 원자층 제거를 통해 내부의 전자를 드러내 전자화물 원자층으로부터 떨어진 곳에 자유롭게 흐를 수 있는 일종의 액체와 같은 상태로 떠있는 2차원 부유 전자층을 구현해냈다. 특히 연구팀은 부유 전자층의 전자 밀도를 제어해 전자 액체 상태에서 전자가 고정되어 흐르기 어려운 전자 액정 상태로 변화시키는데 성공했다. 액정 상태란 액체와 고체 중간의 특성을 보이는 상태를 일컫는다.

이는 형성된 2차원 부유 전자층의 상태 변화를 이끌어낼 수 있음을 보여주는 것으로, 1930년대에 이론적으로 제안된 이후 아직까지 물리학계의 난제로 남아있는 위그너 격자 구현과 그에 대한 연구가 앞으로 가능함을 보여주는 결과이다. 위그너 격자란, 원자가 정렬되어 고체 물질을 이루는 것과 같이 순수 전자가 원자핵 없이 규칙적으로 배열된 일종의 전자의 고체 상태를 일컫는다.

공동 제1 저자로 연구에 참여한 임찬영 연구원은 “지금까지 전자 특성에 대한 연구는 대부분 고체 물질 내부에서 이루어져 와서 전자만의 특성을 정확히 이해하는데 한계가 있었다. 이번 연구는 2차원 부유 전자층을 구현함으로써, 순수한 전자계에서 전자 특성을 정확히 이해할 수 있는 기틀을 마련하였다” 라며 “위그너 격자에 대한 연구까지 확장 가능할 것이다”라고 말했다.

이번 연구 결과는 권위 있는 국제 학술지 ‘네이쳐 머티리얼스 (Nature Materials)’ 에 09월 28일 온라인 출판됐다.

이번 연구는 삼성미래기술육성사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.10.04 조회수 7077 -

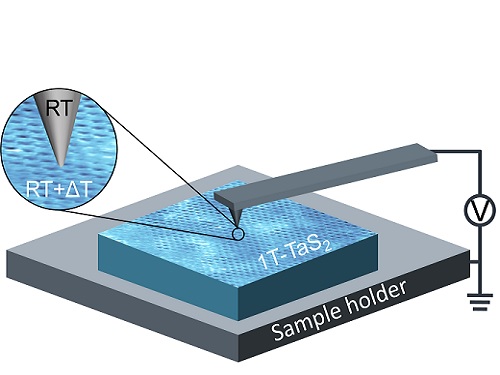

전하밀도파 기반 열전 현상 최초로 규명

우리 대학 물리학과 양희준 교수, 김용현 교수 연구팀이 성균관대 IBS 나노구조물리연구단(CINAP) 이영희 교수 연구팀과 공동으로 고효율 에너지 생산이 가능한 전하밀도파 기반 미시적 열전 현상을 최초로 규명했다고 1일 밝혔다. 전하밀도파란, 소리가 공기의 밀도 파동인 것처럼, 물질 내에 있는 전자들이 만드는 밀도 파동을 말하며 흔히 전자의 움직임을 양자역학적으로 제어하는 기술 (트랜지스터 등)에 쓰인다.

열전 현상이란 온도의 차이로 인해 전기가 흐르게 되는 현상을 말하며, 주로 냉장고를 비롯한 냉각기, 뜨거운 엔진을 식히며 전력을 생각하는 폐열 발전기 등에서 이를 응용한 기술을 볼 수 있다. 이번에 연구팀은 원자 크기 수준에서 미시적인 열전 현상을 규명했으며, 원자 스케일에서 고효율 에너지 소자를 설계할 수 있는 원천기술을 확보했다.

KAIST-성균관대 공동연구팀은 층상 구조를 이루는 원자 격자가 주변 전자들과 상호작용을 통해 전하밀도파를 형성할 때 높은 열전 효율이 가능함을 실증했다.

원자 스케일 열전 현상을 활용하면 기존의 통계적인 온도, 열 개념을 뛰어넘어 미시적인 열전달 현상 기반 전기 생산 기술이라는 새로운 연구 분야를 열 수 있을 것으로 기대된다. KAIST-성균관대 공동연구팀은 원자 격자와 전자가 1T-TaS2(이황화탄탈럼) 층상 구조에서 층간 상호작용을 통해 전하밀도파를 생성하고 매우 효율적인 미시적 열전 성능을 구현할 수 있다는 것을 주사탐침 열전 현미경 측정 및 제1 원리 전자구조 계산 (원자와 전자가 특정 구조로 배열되었을 때 양자역학적으로 어떤 물성을 보일지 설명하는 계산 방법)을 통해 밝혔다.

또한 연구팀은 주사탐침 열전현미경 영상 분석을 통해 미시적인 열전달 경로를 실공간에서 확인할 수 있는 포논 퍼들(phonon puddle) 현상을 규명했고, 표면 아래 열물성을 측정할 수 있는 마이크로 소나 기술을 최초로 확보했다.

전하밀도파 소재는 나노미터 스케일 열전 발전기, 냉각소자, 센서 개발 분야에 원천기술을 제공할 것으로 기대된다. 또한 산업적으로 중요한 원자력/화력 발전소의 폐열을 이용한 고효율 에너지 생산도 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기초과학연구원, 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 미래기술연구실 사업으로 수행됐다.

이번 연구 결과는 성균관대 에너지과학과 김도현 박사과정과 우리 대학 물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여했으며 과학기술 분야 세계적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 8월 4일 字 게재됐다.

논문명 : Atomic-scale thermopower in charge density wave states

김도현(공동 제1 저자), 신의철(공동 제1 저자), 이용준, 이영희, 말리 짜오 (Mali Zhao) (교신저자), 김용현 (교신저자), 양희준 (교신저자)

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32226-y

2022.09.01 조회수 9575

전하밀도파 기반 열전 현상 최초로 규명

우리 대학 물리학과 양희준 교수, 김용현 교수 연구팀이 성균관대 IBS 나노구조물리연구단(CINAP) 이영희 교수 연구팀과 공동으로 고효율 에너지 생산이 가능한 전하밀도파 기반 미시적 열전 현상을 최초로 규명했다고 1일 밝혔다. 전하밀도파란, 소리가 공기의 밀도 파동인 것처럼, 물질 내에 있는 전자들이 만드는 밀도 파동을 말하며 흔히 전자의 움직임을 양자역학적으로 제어하는 기술 (트랜지스터 등)에 쓰인다.

열전 현상이란 온도의 차이로 인해 전기가 흐르게 되는 현상을 말하며, 주로 냉장고를 비롯한 냉각기, 뜨거운 엔진을 식히며 전력을 생각하는 폐열 발전기 등에서 이를 응용한 기술을 볼 수 있다. 이번에 연구팀은 원자 크기 수준에서 미시적인 열전 현상을 규명했으며, 원자 스케일에서 고효율 에너지 소자를 설계할 수 있는 원천기술을 확보했다.

KAIST-성균관대 공동연구팀은 층상 구조를 이루는 원자 격자가 주변 전자들과 상호작용을 통해 전하밀도파를 형성할 때 높은 열전 효율이 가능함을 실증했다.

원자 스케일 열전 현상을 활용하면 기존의 통계적인 온도, 열 개념을 뛰어넘어 미시적인 열전달 현상 기반 전기 생산 기술이라는 새로운 연구 분야를 열 수 있을 것으로 기대된다. KAIST-성균관대 공동연구팀은 원자 격자와 전자가 1T-TaS2(이황화탄탈럼) 층상 구조에서 층간 상호작용을 통해 전하밀도파를 생성하고 매우 효율적인 미시적 열전 성능을 구현할 수 있다는 것을 주사탐침 열전 현미경 측정 및 제1 원리 전자구조 계산 (원자와 전자가 특정 구조로 배열되었을 때 양자역학적으로 어떤 물성을 보일지 설명하는 계산 방법)을 통해 밝혔다.

또한 연구팀은 주사탐침 열전현미경 영상 분석을 통해 미시적인 열전달 경로를 실공간에서 확인할 수 있는 포논 퍼들(phonon puddle) 현상을 규명했고, 표면 아래 열물성을 측정할 수 있는 마이크로 소나 기술을 최초로 확보했다.

전하밀도파 소재는 나노미터 스케일 열전 발전기, 냉각소자, 센서 개발 분야에 원천기술을 제공할 것으로 기대된다. 또한 산업적으로 중요한 원자력/화력 발전소의 폐열을 이용한 고효율 에너지 생산도 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 기초과학연구원, 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 미래기술연구실 사업으로 수행됐다.

이번 연구 결과는 성균관대 에너지과학과 김도현 박사과정과 우리 대학 물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여했으며 과학기술 분야 세계적인 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 8월 4일 字 게재됐다.

논문명 : Atomic-scale thermopower in charge density wave states

김도현(공동 제1 저자), 신의철(공동 제1 저자), 이용준, 이영희, 말리 짜오 (Mali Zhao) (교신저자), 김용현 (교신저자), 양희준 (교신저자)

https://www.nature.com/articles/s41467-022-32226-y

2022.09.01 조회수 9575 -

전자장비의 높은 전력 소모 한계를 뛰어넘는 저전력 고성능 다이오드 소자 최초 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존 흔히 쓰이는 쇼트키 다이오드(Schottky diode)가 갖는 열적 거동의 한계를 뛰어넘는 저전력 정류 소자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 단층 흑연, 즉, 그래핀(graphene)이 가지는 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조 (linear dispersion band structure)를 이용해 열적 거동 한계(thermionic limit)를 극복한 다이오드를 최초로 구현하는 데 성공했다.

다이오드 전극으로 기존 다이오드에서 활용되었던 금속을 사용하는 대신, 그래핀을 활용함으로써 기존 다이오드의 이상지수 (ideality factor)의 한계를 뛰어넘는 초 이상적(super-ideal) 저전력 정류 소자를 개발하는 데 성공할 수 있었다.

물리학과 조성재 교수 연구실의 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스 (Nature Communications)' 7월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Dirac-source diode with sub-unity ideality factor).

현대 정보화 기술 발전에 따라 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가가 꾸준히 이뤄졌고, 열 전하 방출(thermionic emission)의 물리적 특성에 의해 제한되는 문턱전압이하 스윙(subthreshold swing, SS, 트랜지스터에서 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값)이 60mV/dec 라는 한계를 뛰어넘는 트랜지스터에 대한 연구가 이뤄져왔다. 다이오드는 믹서, 셀렉터, 스위치, 광센서, 태양광 소자 등 많은 전자 장비에 쓰임에도 불구하고 열 전하 방출에 의한 열적 거동 한계를 뛰어넘는 연구는 이뤄지지 않고 있다.

반도체 물질과 금속이 접합됐을 때 두 물질의 계면에서 형성되는 쇼트키 장벽에 의해 정류 현상이 일어나는 쇼트키 다이오드의 성능은 크게 정류비(rectifying ratio, 온(on) 상태와 오프(off) 상태 전압의 비)와 이상 지수 (ideality factor)로 나눌 수 있다. 쇼트키 다이오드의 이상 지수는 다이오드의 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값과 연관된 수치이며, 열적 거동 한계로 인해 상온에서의 일반적인 쇼트키 다이오드는 이상 지수 1 이상의 값을 반드시 가지는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 이번 연구에서 단층의 이황화 몰리브덴에 일함수가 다른 단층 그래핀과 다층 그래핀의 비대칭적 접촉을 통해 계면 문제를 해결한 쇼트키 다이오드를 구현했다. 단층의 흑연, 즉, 그래핀은 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조를 가지고 있는 물질로, 일반적인 금속과는 달리 에너지에 따라 전하 밀도가 급격히 증감하는 성질을 갖고 있다.

이번 연구에서 새롭게 개발한 그래핀 소스를 이용한 디랙 소스(Dirac-source) 다이오드는 넓은 전류 작동범위 (1-10,000배 전류 범위)에서 이상 지수의 값이 1 미만을 갖는 열적 거동의 한계를 극복한 성능을 달성했으며, 다이오드의 온(on) 상태와 오프(off) 상태의 비율인 정류비가 1억(108) 이상으로, 기존에 보고되어왔던 다이오드보다 2-10배 낮은 전압으로도 기존의 다이오드보다 높은 전류의 정류 작동이 가능함을 보였다.

연구팀이 1 미만의 이상 지수를 갖는 고성능 저전력 쇼트키 다이오드를 개발한 것은 세계 최초로서 2차원 물질 기반의 저전력 다이오드 소자가 미래의 저전력 트랜지스터의 개발과 발맞춰 다양한 저전력 집적회로의 구성이 가능해질 수 있음을 의미한다.

물리학과 조성재 교수는 "이번 연구는 세계 최초로 물리적인 열적 거동 한계를 뛰어넘는 저전력, 고성능의 다이오드 소자를 발명한 것으로, 최소한의 전압과 전력으로 태양광 소자나 광검출기와 같은 미래 산업에서의 활용성이 높을 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지능형 반도체 선도기술 개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.25 조회수 10861

전자장비의 높은 전력 소모 한계를 뛰어넘는 저전력 고성능 다이오드 소자 최초 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존 흔히 쓰이는 쇼트키 다이오드(Schottky diode)가 갖는 열적 거동의 한계를 뛰어넘는 저전력 정류 소자를 세계 최초로 개발하는 데 성공했다고 25일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 단층 흑연, 즉, 그래핀(graphene)이 가지는 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조 (linear dispersion band structure)를 이용해 열적 거동 한계(thermionic limit)를 극복한 다이오드를 최초로 구현하는 데 성공했다.

다이오드 전극으로 기존 다이오드에서 활용되었던 금속을 사용하는 대신, 그래핀을 활용함으로써 기존 다이오드의 이상지수 (ideality factor)의 한계를 뛰어넘는 초 이상적(super-ideal) 저전력 정류 소자를 개발하는 데 성공할 수 있었다.

물리학과 조성재 교수 연구실의 명규호 박사, 신원길 박사, 성경환 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스 (Nature Communications)' 7월 온라인판에 출판됐다. (논문명 : Dirac-source diode with sub-unity ideality factor).

현대 정보화 기술 발전에 따라 트랜지스터 소형화 및 집적도 증가가 꾸준히 이뤄졌고, 열 전하 방출(thermionic emission)의 물리적 특성에 의해 제한되는 문턱전압이하 스윙(subthreshold swing, SS, 트랜지스터에서 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값)이 60mV/dec 라는 한계를 뛰어넘는 트랜지스터에 대한 연구가 이뤄져왔다. 다이오드는 믹서, 셀렉터, 스위치, 광센서, 태양광 소자 등 많은 전자 장비에 쓰임에도 불구하고 열 전하 방출에 의한 열적 거동 한계를 뛰어넘는 연구는 이뤄지지 않고 있다.

반도체 물질과 금속이 접합됐을 때 두 물질의 계면에서 형성되는 쇼트키 장벽에 의해 정류 현상이 일어나는 쇼트키 다이오드의 성능은 크게 정류비(rectifying ratio, 온(on) 상태와 오프(off) 상태 전압의 비)와 이상 지수 (ideality factor)로 나눌 수 있다. 쇼트키 다이오드의 이상 지수는 다이오드의 전류를 10배 증가시키는 데 필요한 전압의 값과 연관된 수치이며, 열적 거동 한계로 인해 상온에서의 일반적인 쇼트키 다이오드는 이상 지수 1 이상의 값을 반드시 가지는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 이번 연구에서 단층의 이황화 몰리브덴에 일함수가 다른 단층 그래핀과 다층 그래핀의 비대칭적 접촉을 통해 계면 문제를 해결한 쇼트키 다이오드를 구현했다. 단층의 흑연, 즉, 그래핀은 선형적 분산 관계의 전자 띠 구조를 가지고 있는 물질로, 일반적인 금속과는 달리 에너지에 따라 전하 밀도가 급격히 증감하는 성질을 갖고 있다.

이번 연구에서 새롭게 개발한 그래핀 소스를 이용한 디랙 소스(Dirac-source) 다이오드는 넓은 전류 작동범위 (1-10,000배 전류 범위)에서 이상 지수의 값이 1 미만을 갖는 열적 거동의 한계를 극복한 성능을 달성했으며, 다이오드의 온(on) 상태와 오프(off) 상태의 비율인 정류비가 1억(108) 이상으로, 기존에 보고되어왔던 다이오드보다 2-10배 낮은 전압으로도 기존의 다이오드보다 높은 전류의 정류 작동이 가능함을 보였다.

연구팀이 1 미만의 이상 지수를 갖는 고성능 저전력 쇼트키 다이오드를 개발한 것은 세계 최초로서 2차원 물질 기반의 저전력 다이오드 소자가 미래의 저전력 트랜지스터의 개발과 발맞춰 다양한 저전력 집적회로의 구성이 가능해질 수 있음을 의미한다.

물리학과 조성재 교수는 "이번 연구는 세계 최초로 물리적인 열적 거동 한계를 뛰어넘는 저전력, 고성능의 다이오드 소자를 발명한 것으로, 최소한의 전압과 전력으로 태양광 소자나 광검출기와 같은 미래 산업에서의 활용성이 높을 것으로 기대한다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지능형 반도체 선도기술 개발사업과 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.08.25 조회수 10861 -

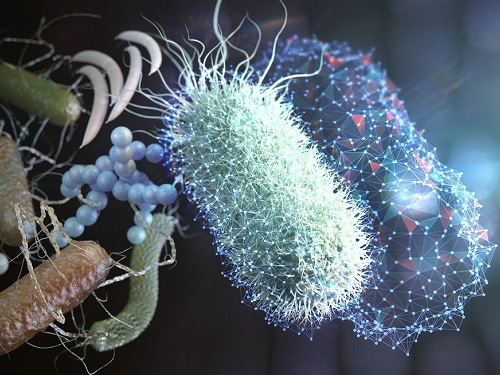

인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.27 조회수 10624

인공지능 이용해 3차원 홀로그래피 현미경의 박테리아 신속 식별 기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 홀로그래피 현미경과 인공지능을 이용한 신속 박테리아 병원균 식별 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

병원균의 조기 식별은 감염질환 치료에 필수적이다. 치명적인 상태로 진행되기 전에 감염균에 맞는 효과적인 항생제의 선택과 투여가 가능해지기 때문이다. 하지만 현재의 일상적 병원균 식별은 통상 수일이 소요된다. 이로 인해 감염 초기 식별 결과 없이 실증적인 처방으로 항생제를 투여하는 사례가 빈번하며, 이로 인해 패혈증의 경우 치명률이 50%에 달하며 항생제 남용으로 인한 슈퍼박테리아 문제도 발생한다.

기존 방법으로 병원균 식별이 오래 걸리는 원인은 긴 박테리아 배양 시간이다. 질량 분석기로 대표되는 식별 기술들은 일정량 이상의 박테리아 표본이 확보되어야 균종과 관련된 분자적 신호를 검출할 수 있다. 이로 인해, 환자에서 추출한 시편을 하루 이상 배양해야만 검출이 될 정도의 박테리아 개수가 확보된다.

광학 분야의 저명 학술지인 `빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications), (IF = 17.782)'에 게재된 이번 연구(논문명: Rapid species identification of pathogenic bacteria from a minute quantity exploiting three-dimensional quantitative phase imaging and artificial neural network)에서 박용근 교수 연구팀은 3차원 홀로그래피 현미경과 인공지능 알고리즘을 활용해서 단일 세포 수준의 표본으로도 병원균의 균종을 정확히 알아낼 수 있음을 입증했다.

홀로그래피 현미경으로 측정되는 3차원 굴절률 영상 정보에 내재된 균종과 관련된 특성을 인공지능 알고리즘으로 학습해 종을 구분하는 것이 핵심 아이디어다. 연구팀은 종별로 500개 이상의 박테리아의 3차원 굴절률 영상을 측정했고, 이를 인공지능 신경망을 통해 학습시켰다.

연구팀은 개발한 방법을 이용해 주요한 혈액 감염균을 신속하게 식별함으로써 실제 진단에도 응용될 가능성을 검증했다. 구체적으로 그람 음성 및 양성, 구균 및 간균을 모두 포함한 총 19가지 균종으로 혈액 감염 사례의 90% 이상의 원인이 되는 균들이다. 한 개의 병원균 혹은 병원균 덩어리를 측정한 단일 3차원 굴절률 영상에서는 약 82.5%의 정확도로 균종 판별이 가능했다. 연구팀은 또한 여러 영상을 확보할 수 있을 때 정확도가 증가해, 7개의 박테리아 영상이 확보된다면 99.9%의 정확도를 얻을 수 있었다.

연구진의 책임자이자 논문의 교신저자인 박용근 교수는 "홀로그래피 현미경의 세포 감별 능력을 인공지능으로 극대화해 감염 진단 기술로서의 가능성을 확인한 것이 의미ˮ라고 말했다. 제1 저자인 물리학과 김건 박사과정 학생은 "100,000분의 1 수준의 표본량으로도 질량 분석기의 균종 검출률과 비슷한 정확도를 얻었고 환자 시편에서 다양한 병원균을 식별하는 플랫폼 기술이 될 것으로 기대된다ˮ라고 덧붙였다.

이번 연구는 KAIST-삼성서울병원-토모큐브 팀의 수년간의 공동 연구를 통해 진행됐다. 물리학과 박용근 교수 연구팀의 기술에 다양한 기관의 경험과 비전을 반영함으로써 완성할 수 있었다. 삼성서울병원 진단검사의학과 이남용 교수, 진단검사의학과 허희재 교수, 감염내과 정두련 교수 연구팀, 서울성모병원 진단검사의학과 유인영 교수, 분당 차병원 응급의학과 김규석 교수, 우리 대학 나노과학기술대학원 정현정 교수 등 다양한 분야와 기관이 모여, 실험적 검증을 효과적으로 진행할 수 있었다. 또한 KAIST 교원 창업 기업인 ㈜토모큐브의 3차원 홀로그래피 기술 지원도 필수적인 역할을 했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 창의연구사업, 과학기술일자리진흥원의 지원을 받아 수행됐다.

2022.06.27 조회수 10624 -

20큐비트급 소형 리드버그 양자컴퓨터 개발

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀이 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 개발해 계산과학의 난제인 최대독립집합 문제를 계산했다고 22일 밝혔다.

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 사용하여, 디지털컴퓨터로는 불가능한 계산을 수행할 것으로 예상되는 대표적 미래기술이다. 20큐비트급 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터가 백만회 순차 처리해야 하는 계산량을 한 번에 처리하는 계산성능을 갖는다.

세계 주요국들은 양자컴퓨팅을 전략기술로 분류해, 국가적 연구역량을 집중하고 있으며 글로벌 대기업, 기술벤처, 국가연구소와 주요 대학의 막대한 시설과 인력, 연구비가 동원되고 있다. 우리나라 정부도 양자기술을 10대 전략기술의 하나로 선정해 투자를 확대하고 있다.

소형(20~50큐비트급)의 양자컴퓨터가 속속 개발되고 있는 현시점에서, 가장 중요한 이슈 중 하나는 `디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 비효율적인 계산 문제(NP-문제로 분류됨)를 양자컴퓨터가 계산할 수 있는지'이다.

따라서, KAIST가 20큐비트급의 양자컴퓨터를 개발해 NP-완전문제를 계산했다는 것은 한국의 양자컴퓨팅 연구가 세계적 양자컴퓨터 개발경쟁에 진입하였음을 의미한다.

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀은 리드버그 원자들을 이용해, 조합 최적화 문제를 계산하는 양자 단열 컴퓨팅 방식의 양자컴퓨터를 개발했다. 연구팀은 초고진공 공간에 배치한 극저온 리드버그 원자를 사용해, 20큐비트급 그래프의 조합 최적화 문제를 실험적으로 계산하는 데 성공했다.

물리학과 김민혁, 김강흔 대학원생 연구원과 황재용 학부생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 6월 18권 7호에 출판됐다. (논문명 : Rydberg quantum wires for Maximum Independent Set problems).

한편 리드버그 원자란 높은 에너지 상태의 원자로서, 일반 원자보다 만 배 정도 큰 마이크로미터 크기의 지름을 갖고, 리드버그 원자들간의 상호작용은 일반 원자들보다 10^22배 정도로 강하다.

양자 단열형 양자컴퓨팅은 양자 회로형(또는 양자디지털형), 측정기반형과 함께 범용양자컴퓨팅 방식으로 알려져 있다. 대표적인 양자 단열형 양자컴퓨터인 D-wave 社의 양자컴퓨터는 고정 큐비트를 사용한다는 결정적 단점이 있다. 하지만 KAIST의 리드버그 양자 단열형 양자컴퓨터는 재배치 또는 이동이 가능한 큐비트를 사용하기 때문에 주목을 받는다.

KAIST 리드버그 양자컴퓨터는 초고진공 상태에 최대 126개의 리드버그 원자들을 임의로 배치해 양자 단열형 양자컴퓨팅을 수행한다. 이번에 발표한 최근 연구에서는 꼭지점이 최대 20개인 그래프의 최대독립집합을 계산하는데 성공했다. 또한 원거리 꼭지점들을 잇는 리드버그 양자선 개념을 최초로 개발해 모든 꼭지점들을 임의로 연결하는 초기하학적 그래프를 계산할 수 있음을 보였다.

참고로, 디지털 컴퓨팅에서 모든 계산 문제들을 계산복잡도에 따라 P-문제(결정 다항)와 NP-문제(비결정적 다항)로 분류한다. 여행자 문제(Traveling Salesman Problem), 최대독립집합 문제 등으로 대표되는 NP-문제들은 디지털 컴퓨팅의 알고리즘으로는 효율적으로 계산할 수 없음이 잘 알려져 있다. 따라서, 양자컴퓨터가 NP-문제들을 계산할 수 있을지가 큰 관심사다.

최대독립집합 문제는 대표적인 NP-완전문제의 하나이며, 주어진 그래프(꼭지점과 간선의 집합)에서 서로 연결되지 않는 꼭지점들의 최대집합을 알아내는 계산 문제다. 그래프의 크기가 커지면, 디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 계산량이 지수적으로 증가해 효과적인 계산을 할 수 없다. 이러한 문제를 효과적으로 계산하게 되면 산업적으로 물류, 생산관리, 작업관리, 네트워크 디자인 등에서 혁명적 경제가치를 창출하게 된다.

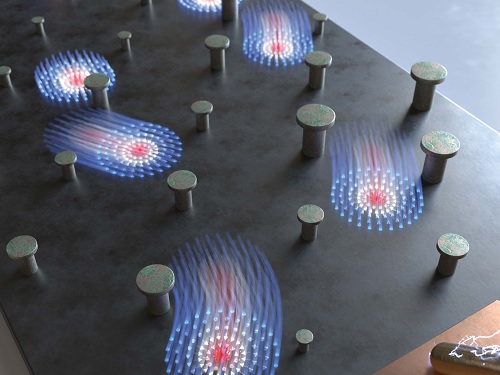

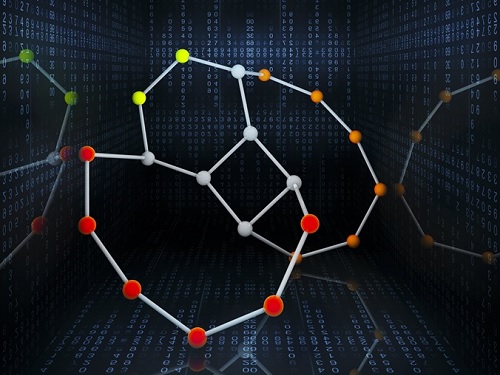

<그림 1> 은 리드버그 양자선(각각 빨강, 주황, 노랑 꼭지점들)을 이용하여 간선으로 연결되지 않는 데이터 큐비트(하얀 꼭지점들)를 연결하는 3차원 큐비트 구조체의 모식도이다. 이 구조는 쿠라토프스키 그래프로 잘 알려진 K(3:3) 그래프이다. 참고로 쿠라토프스키 K(3:3)와 K(5) 그래프쌍은 상대적으로 만들기 쉬운 평면그래프와 조합하여 모든 그래프를 만들 수 있다. 우리 대학 연구진은 본 연구에서 K(3:3)와 K(5)를 실험적으로 최초 구현하였다.

연구를 주도한 물리학과 안재욱 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터의 활용 가능성을 보였다는 데 의의가 있다”라고 자평하며 “아직은 큐비트 개수가 충분하지 않지만, 차 단계 연구를 통해 실 활용이 가능한 꿈의 양자컴퓨터를 개발할 수 있을 것”이라는 포부를 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2022.06.22 조회수 12732

20큐비트급 소형 리드버그 양자컴퓨터 개발

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀이 20큐비트급 리드버그 양자컴퓨터를 개발해 계산과학의 난제인 최대독립집합 문제를 계산했다고 22일 밝혔다.

양자컴퓨터는 양자역학의 원리를 사용하여, 디지털컴퓨터로는 불가능한 계산을 수행할 것으로 예상되는 대표적 미래기술이다. 20큐비트급 양자컴퓨터는 기존 컴퓨터가 백만회 순차 처리해야 하는 계산량을 한 번에 처리하는 계산성능을 갖는다.

세계 주요국들은 양자컴퓨팅을 전략기술로 분류해, 국가적 연구역량을 집중하고 있으며 글로벌 대기업, 기술벤처, 국가연구소와 주요 대학의 막대한 시설과 인력, 연구비가 동원되고 있다. 우리나라 정부도 양자기술을 10대 전략기술의 하나로 선정해 투자를 확대하고 있다.

소형(20~50큐비트급)의 양자컴퓨터가 속속 개발되고 있는 현시점에서, 가장 중요한 이슈 중 하나는 `디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 비효율적인 계산 문제(NP-문제로 분류됨)를 양자컴퓨터가 계산할 수 있는지'이다.

따라서, KAIST가 20큐비트급의 양자컴퓨터를 개발해 NP-완전문제를 계산했다는 것은 한국의 양자컴퓨팅 연구가 세계적 양자컴퓨터 개발경쟁에 진입하였음을 의미한다.

우리 대학 물리학과 안재욱, 문은국 교수 연구팀은 리드버그 원자들을 이용해, 조합 최적화 문제를 계산하는 양자 단열 컴퓨팅 방식의 양자컴퓨터를 개발했다. 연구팀은 초고진공 공간에 배치한 극저온 리드버그 원자를 사용해, 20큐비트급 그래프의 조합 최적화 문제를 실험적으로 계산하는 데 성공했다.

물리학과 김민혁, 김강흔 대학원생 연구원과 황재용 학부생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 6월 18권 7호에 출판됐다. (논문명 : Rydberg quantum wires for Maximum Independent Set problems).

한편 리드버그 원자란 높은 에너지 상태의 원자로서, 일반 원자보다 만 배 정도 큰 마이크로미터 크기의 지름을 갖고, 리드버그 원자들간의 상호작용은 일반 원자들보다 10^22배 정도로 강하다.

양자 단열형 양자컴퓨팅은 양자 회로형(또는 양자디지털형), 측정기반형과 함께 범용양자컴퓨팅 방식으로 알려져 있다. 대표적인 양자 단열형 양자컴퓨터인 D-wave 社의 양자컴퓨터는 고정 큐비트를 사용한다는 결정적 단점이 있다. 하지만 KAIST의 리드버그 양자 단열형 양자컴퓨터는 재배치 또는 이동이 가능한 큐비트를 사용하기 때문에 주목을 받는다.

KAIST 리드버그 양자컴퓨터는 초고진공 상태에 최대 126개의 리드버그 원자들을 임의로 배치해 양자 단열형 양자컴퓨팅을 수행한다. 이번에 발표한 최근 연구에서는 꼭지점이 최대 20개인 그래프의 최대독립집합을 계산하는데 성공했다. 또한 원거리 꼭지점들을 잇는 리드버그 양자선 개념을 최초로 개발해 모든 꼭지점들을 임의로 연결하는 초기하학적 그래프를 계산할 수 있음을 보였다.

참고로, 디지털 컴퓨팅에서 모든 계산 문제들을 계산복잡도에 따라 P-문제(결정 다항)와 NP-문제(비결정적 다항)로 분류한다. 여행자 문제(Traveling Salesman Problem), 최대독립집합 문제 등으로 대표되는 NP-문제들은 디지털 컴퓨팅의 알고리즘으로는 효율적으로 계산할 수 없음이 잘 알려져 있다. 따라서, 양자컴퓨터가 NP-문제들을 계산할 수 있을지가 큰 관심사다.

최대독립집합 문제는 대표적인 NP-완전문제의 하나이며, 주어진 그래프(꼭지점과 간선의 집합)에서 서로 연결되지 않는 꼭지점들의 최대집합을 알아내는 계산 문제다. 그래프의 크기가 커지면, 디지털컴퓨팅 알고리즘으로는 계산량이 지수적으로 증가해 효과적인 계산을 할 수 없다. 이러한 문제를 효과적으로 계산하게 되면 산업적으로 물류, 생산관리, 작업관리, 네트워크 디자인 등에서 혁명적 경제가치를 창출하게 된다.

<그림 1> 은 리드버그 양자선(각각 빨강, 주황, 노랑 꼭지점들)을 이용하여 간선으로 연결되지 않는 데이터 큐비트(하얀 꼭지점들)를 연결하는 3차원 큐비트 구조체의 모식도이다. 이 구조는 쿠라토프스키 그래프로 잘 알려진 K(3:3) 그래프이다. 참고로 쿠라토프스키 K(3:3)와 K(5) 그래프쌍은 상대적으로 만들기 쉬운 평면그래프와 조합하여 모든 그래프를 만들 수 있다. 우리 대학 연구진은 본 연구에서 K(3:3)와 K(5)를 실험적으로 최초 구현하였다.

연구를 주도한 물리학과 안재욱 교수는 “이번 연구는 리드버그 양자컴퓨터의 활용 가능성을 보였다는 데 의의가 있다”라고 자평하며 “아직은 큐비트 개수가 충분하지 않지만, 차 단계 연구를 통해 실 활용이 가능한 꿈의 양자컴퓨터를 개발할 수 있을 것”이라는 포부를 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2022.06.22 조회수 12732 -

마찰전기의 발생 원리를 세계 최초로 규명

우리 대학 물리학과 김용현 교수 연구팀이 수천 년 동안 해결되지 않은 난제 중의 난제로 알려진 마찰전기 발생 원리를 세계 최초로 규명했다고 26일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 두 물질을 마찰시킬 때 경계면에서 발생하는 열에 의해 전하가 이동할 수 있다는 아이디어를 바탕으로 `제1 원리 전자구조 계산'과 `열전달 방정식'을 풀어 마찰전기의 미시적 작동원리를 찾아냈고, 기존에 알려진 실험적 사실을 정성적으로 기술할 수 있었을 뿐만 아니라 정량적으로도 이동 전하량을 설명해 낼 수 있었다. 기존에는 정량적으로 마찰전기를 설명할 수 있는 이론은 없었다.

마찰전기에 대한 새로운 이론은 최근 주목받고 있는 에너지 수확 기술 중의 하나인 마찰전기 나노 발전기(triboelectric nanogenerator, TENG) 효율의 혁신적 증대에 이바지할 것이며, 여러 실생활 및 반도체 산업에서 원하지 않는 문제를 일으키거나 터치스크린처럼 긍정적으로 사용되고 있는 정전기의 미시적 제어를 가능하게 할 것으로 기대된다.

물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 여호기 박사가 공동연구로 참여한 이번 연구는 1년여의 동료심사를 거쳐 미국물리학회 오픈엑세스 국제 학술지 `피지컬 리뷰 리서치 (Physical Review Research)' 5월 4권 2호에 지난 17일 출판됐다. (논문명 : Derivation of a governing rule in triboelectric charging and series from thermoelectricity).

마찰전기는 2,600년 전 인류가 처음 `전기'를 인식하게 된 계기로 알려질 만큼 인류와 함께한 역사가 굉장히 오래된 현상이다. 최근에는 에너지 수확 기술 중 하나로 중요하게 여겨지고 있을 뿐만 아니라 코로나19의 감염을 막기 위한 마스크 그리고 공기 정화 기술로 광범위하게 사용되고 있다.

실생활에서도 번개나 정전기 등으로 매우 친숙한 자연현상이지만 지금까지 마찰전기의 발생을 정량적으로 설명할 수 있는 양자역학 이론이나 나노기술 이론은 없었다.

김용현 교수와 여호기 박사는 2014년 열전 영상 측정 기술을 개발하며 두 물질 간의 계면에 급격한 온도변화가 발생할 수 있다는 사실에 주목했다. 계면에 마찰에 의한 열이 발생하면 열전효과에 의해 전하가 이동할 수 있고, 마찰전기의 원리를 규명할 수 있는 실마리를 찾은 것으로 기대했다. 하지만 당시 2~3명의 박사과정 학생이 달려들어도 문제는 쉽게 해결되지 않았고, 7년여 만인 지금 대부분 난관을 해결하고 마침내 마찰전기의 비밀을 인류 최초로 맛볼 수 있었다.

연구팀은 마찰전기의 전하 이동 방향을 예측할 수 있는 `마찰전기 팩터(triboelectric factor)' 공식을 유도했으며 이를 이용해서 세계 최초의 이론 마찰 대전열을 구성했다. 마찰전기 팩터는 제벡 계수(단위 온도차에서 유도되는 전압), 밀도, 비열, 열전도도 등 물질 특성으로 구성돼 있다. 또한 마찰전기로 발생시킬 수 있는 전압강하의 크기를 예측하는 `마찰전기 파워(triboelectric power)'라는 물리량 K도 연구팀이 최초로 제안했다.

마찰 대전열은 중학교 2학년 교과서에서 다루는 내용이었지만 2015년 개정 교육과정 교과서에서는 더이상 다루고 있지 않다. 기존의 경험적 방법으로 결정되는 마찰 대전열이 연구자마다 다른 결과를 보고하고 있어 부정확하다는 인식이 확산됐기 때문이다. 그러나 우리 연구팀이 미시적, 양자역학적으로 정의된 마찰전기 팩터를 이용해 정량적인 대전열을 최초로 구성했기 때문에 다시 교과서에 마찰 대전열이 실릴 수 있는 계기가 마련됐다.

김용현 교수는 "미시세계에서의 열전현상을 양자역학적으로 연구하고 있었기 때문에 인류의 난제인 마찰전기 문제를 해결할 수 있는 행운이 따랐고, 오랫동안 포기하지 않고 매달려 준 학생들과 동료들에게 감사하다ˮ 라며 "마찰전기에 대한 미시적 이해를 통해, 보다 고효율 마찰전기 나노 발전기를 물질 수준에서 설계할 수 있게 됐으며, 실생활이나 산업에서 정전기를 제어하는 데 널리 이용되기를 바란다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 자율운영 중점연구소 지원사업, SRC 이공분야기초연구사업, 미래소재디스커버리사업, 그리고 KAIST의 최장 30년까지 지원하는 그랜드 챌린지 30 사업의 지원을 받아 수행됐고, 관련 기술은 국내 특허출원이 완료됐다.

2022.05.26 조회수 15670

마찰전기의 발생 원리를 세계 최초로 규명

우리 대학 물리학과 김용현 교수 연구팀이 수천 년 동안 해결되지 않은 난제 중의 난제로 알려진 마찰전기 발생 원리를 세계 최초로 규명했다고 26일 밝혔다.

김 교수 연구팀은 두 물질을 마찰시킬 때 경계면에서 발생하는 열에 의해 전하가 이동할 수 있다는 아이디어를 바탕으로 `제1 원리 전자구조 계산'과 `열전달 방정식'을 풀어 마찰전기의 미시적 작동원리를 찾아냈고, 기존에 알려진 실험적 사실을 정성적으로 기술할 수 있었을 뿐만 아니라 정량적으로도 이동 전하량을 설명해 낼 수 있었다. 기존에는 정량적으로 마찰전기를 설명할 수 있는 이론은 없었다.

마찰전기에 대한 새로운 이론은 최근 주목받고 있는 에너지 수확 기술 중의 하나인 마찰전기 나노 발전기(triboelectric nanogenerator, TENG) 효율의 혁신적 증대에 이바지할 것이며, 여러 실생활 및 반도체 산업에서 원하지 않는 문제를 일으키거나 터치스크린처럼 긍정적으로 사용되고 있는 정전기의 미시적 제어를 가능하게 할 것으로 기대된다.

물리학과 신의철 박사과정이 제1 저자로 참여하고 한국표준과학연구원 여호기 박사가 공동연구로 참여한 이번 연구는 1년여의 동료심사를 거쳐 미국물리학회 오픈엑세스 국제 학술지 `피지컬 리뷰 리서치 (Physical Review Research)' 5월 4권 2호에 지난 17일 출판됐다. (논문명 : Derivation of a governing rule in triboelectric charging and series from thermoelectricity).

마찰전기는 2,600년 전 인류가 처음 `전기'를 인식하게 된 계기로 알려질 만큼 인류와 함께한 역사가 굉장히 오래된 현상이다. 최근에는 에너지 수확 기술 중 하나로 중요하게 여겨지고 있을 뿐만 아니라 코로나19의 감염을 막기 위한 마스크 그리고 공기 정화 기술로 광범위하게 사용되고 있다.

실생활에서도 번개나 정전기 등으로 매우 친숙한 자연현상이지만 지금까지 마찰전기의 발생을 정량적으로 설명할 수 있는 양자역학 이론이나 나노기술 이론은 없었다.

김용현 교수와 여호기 박사는 2014년 열전 영상 측정 기술을 개발하며 두 물질 간의 계면에 급격한 온도변화가 발생할 수 있다는 사실에 주목했다. 계면에 마찰에 의한 열이 발생하면 열전효과에 의해 전하가 이동할 수 있고, 마찰전기의 원리를 규명할 수 있는 실마리를 찾은 것으로 기대했다. 하지만 당시 2~3명의 박사과정 학생이 달려들어도 문제는 쉽게 해결되지 않았고, 7년여 만인 지금 대부분 난관을 해결하고 마침내 마찰전기의 비밀을 인류 최초로 맛볼 수 있었다.

연구팀은 마찰전기의 전하 이동 방향을 예측할 수 있는 `마찰전기 팩터(triboelectric factor)' 공식을 유도했으며 이를 이용해서 세계 최초의 이론 마찰 대전열을 구성했다. 마찰전기 팩터는 제벡 계수(단위 온도차에서 유도되는 전압), 밀도, 비열, 열전도도 등 물질 특성으로 구성돼 있다. 또한 마찰전기로 발생시킬 수 있는 전압강하의 크기를 예측하는 `마찰전기 파워(triboelectric power)'라는 물리량 K도 연구팀이 최초로 제안했다.

마찰 대전열은 중학교 2학년 교과서에서 다루는 내용이었지만 2015년 개정 교육과정 교과서에서는 더이상 다루고 있지 않다. 기존의 경험적 방법으로 결정되는 마찰 대전열이 연구자마다 다른 결과를 보고하고 있어 부정확하다는 인식이 확산됐기 때문이다. 그러나 우리 연구팀이 미시적, 양자역학적으로 정의된 마찰전기 팩터를 이용해 정량적인 대전열을 최초로 구성했기 때문에 다시 교과서에 마찰 대전열이 실릴 수 있는 계기가 마련됐다.

김용현 교수는 "미시세계에서의 열전현상을 양자역학적으로 연구하고 있었기 때문에 인류의 난제인 마찰전기 문제를 해결할 수 있는 행운이 따랐고, 오랫동안 포기하지 않고 매달려 준 학생들과 동료들에게 감사하다ˮ 라며 "마찰전기에 대한 미시적 이해를 통해, 보다 고효율 마찰전기 나노 발전기를 물질 수준에서 설계할 수 있게 됐으며, 실생활이나 산업에서 정전기를 제어하는 데 널리 이용되기를 바란다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 자율운영 중점연구소 지원사업, SRC 이공분야기초연구사업, 미래소재디스커버리사업, 그리고 KAIST의 최장 30년까지 지원하는 그랜드 챌린지 30 사업의 지원을 받아 수행됐고, 관련 기술은 국내 특허출원이 완료됐다.

2022.05.26 조회수 15670