%EC%B9%9C%ED%99%98%EA%B2%BD

-

차세대 친환경 유기 이차전지 핵심기술 개발

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 김일두 교수, 미국 일리노이대학 어바나-샴페인 캠퍼스 폴 브라운(Paul V. Braun) 교수 공동연구팀이 차세대 친환경 유기 이차전지의 핵심기술을 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

연구진은 재현성 있는 광학 패터닝 기술을 통해 고도로 정렬된 나노 네트워크 구조의 유기 음극을 설계해 리튬유기전지의 성능을 획기적으로 향상시켰다. 연구진이 이번에 확보한 충·방전 특성은 현재까지 보고된 유기 음극 소재 중 가장 높은 수준으로, 무기물 기반의 현 전극 소재를 대체할 수 있으며 장기적으로는 전기차 또는 휴대용 전자기기 등 상용화에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.

유기 이차전지는 원료 수급에 제한이 적고 저렴한 유기 전극 소재를 기반으로 하며 전극의 경량화가 가능하고 우수한 가변성은 물론 재활용이 용이하다는 장점이 있어 지속 가능한 친환경 전지 시스템으로 각광 받고 있다.

하지만 유기물의 낮은 전기전도도를 극복하기 위해 높은 함량의 탄소계 도전재가 첨가돼 고에너지밀도 달성에는 한계가 있었다. 또한, 실제 전기차 및 휴대용 전자기기 등에 적용되기 어려운 느린 충전 속도와 수명 저하 이슈가 결정적인 걸림돌로 지적돼왔다.

연구진은 전기화학적 활성과 안정성을 제한하는 기존의 비정렬적 전극 구조 대신 정렬된 서브 마이크론(100만분의 1미터 이하) 크기의 기공 채널을 갖는 3차원 이중 연속 구조의 유기 고분자-니켈 복합전극을 도입했다.

그 결과 탄소계 도전재 없이도 속도 특성을 비약적으로 향상하는 데 성공했으며, 15 A g-1 의 높은 전류밀도에서도 250회의 충·방전 사이클 동안 전극의 용량이 83% 이상 유지되는 높은 내구성과 안정성을 확인했다.

나아가 3차원 나노 네트워크 구조를 기반으로 유기물 내 다중 탄소 고리의 불포화 결합에서의 촉진된 `슈퍼리튬화' 현상을 규명해 1,260mAh g-1의 높은 가역 용량 달성을 확증함과 동시에 우수한 전하 이동에 대한 동역학 분석을 통해 초고속 성능의 메커니즘을 검증했다.

전석우 교수는 "친환경적이고 유망한 에너지 저장을 실현하기 위한 유기 전극의 구조 공학적 설계 방향을 새롭게 제시한 결과ˮ라며 "이번 연구의 3차원 정렬 나노 네트워크 구조는 다양한 유기 화합물과 호환 가능해 유기 전극의 플랫폼으로써 일반적 활용이 가능하다ˮ라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 함영진 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 에너지·환경 분야 최고 권위지 `에너지와 환경 과학(Energy & Environmental Science, IF: 38.532)' 11월호에 게재되는 한편 학계 및 일반인에게 널리 알릴만한 내용으로 인정받아 내부 표지 논문(Inside Back Cover)으로 선정됐다. (논문명: 3D Periodic Polyimide Nano-Networks for Ultrahigh-Rate and Sustainable Energy Storage)

한편 이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.24 조회수 15874

차세대 친환경 유기 이차전지 핵심기술 개발

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 김일두 교수, 미국 일리노이대학 어바나-샴페인 캠퍼스 폴 브라운(Paul V. Braun) 교수 공동연구팀이 차세대 친환경 유기 이차전지의 핵심기술을 개발하는 데 성공했다고 24일 밝혔다.

연구진은 재현성 있는 광학 패터닝 기술을 통해 고도로 정렬된 나노 네트워크 구조의 유기 음극을 설계해 리튬유기전지의 성능을 획기적으로 향상시켰다. 연구진이 이번에 확보한 충·방전 특성은 현재까지 보고된 유기 음극 소재 중 가장 높은 수준으로, 무기물 기반의 현 전극 소재를 대체할 수 있으며 장기적으로는 전기차 또는 휴대용 전자기기 등 상용화에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다.

유기 이차전지는 원료 수급에 제한이 적고 저렴한 유기 전극 소재를 기반으로 하며 전극의 경량화가 가능하고 우수한 가변성은 물론 재활용이 용이하다는 장점이 있어 지속 가능한 친환경 전지 시스템으로 각광 받고 있다.

하지만 유기물의 낮은 전기전도도를 극복하기 위해 높은 함량의 탄소계 도전재가 첨가돼 고에너지밀도 달성에는 한계가 있었다. 또한, 실제 전기차 및 휴대용 전자기기 등에 적용되기 어려운 느린 충전 속도와 수명 저하 이슈가 결정적인 걸림돌로 지적돼왔다.

연구진은 전기화학적 활성과 안정성을 제한하는 기존의 비정렬적 전극 구조 대신 정렬된 서브 마이크론(100만분의 1미터 이하) 크기의 기공 채널을 갖는 3차원 이중 연속 구조의 유기 고분자-니켈 복합전극을 도입했다.

그 결과 탄소계 도전재 없이도 속도 특성을 비약적으로 향상하는 데 성공했으며, 15 A g-1 의 높은 전류밀도에서도 250회의 충·방전 사이클 동안 전극의 용량이 83% 이상 유지되는 높은 내구성과 안정성을 확인했다.

나아가 3차원 나노 네트워크 구조를 기반으로 유기물 내 다중 탄소 고리의 불포화 결합에서의 촉진된 `슈퍼리튬화' 현상을 규명해 1,260mAh g-1의 높은 가역 용량 달성을 확증함과 동시에 우수한 전하 이동에 대한 동역학 분석을 통해 초고속 성능의 메커니즘을 검증했다.

전석우 교수는 "친환경적이고 유망한 에너지 저장을 실현하기 위한 유기 전극의 구조 공학적 설계 방향을 새롭게 제시한 결과ˮ라며 "이번 연구의 3차원 정렬 나노 네트워크 구조는 다양한 유기 화합물과 호환 가능해 유기 전극의 플랫폼으로써 일반적 활용이 가능하다ˮ라고 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 함영진 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 에너지·환경 분야 최고 권위지 `에너지와 환경 과학(Energy & Environmental Science, IF: 38.532)' 11월호에 게재되는 한편 학계 및 일반인에게 널리 알릴만한 내용으로 인정받아 내부 표지 논문(Inside Back Cover)으로 선정됐다. (논문명: 3D Periodic Polyimide Nano-Networks for Ultrahigh-Rate and Sustainable Energy Storage)

한편 이번 연구는 한국연구재단 미래소재디스커버리사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.24 조회수 15874 -

탄소중립 인공 광합성 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 기후변화의 주된 요인인 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 탄소 1개로 구성된 가스)를 고부가가치 바이오 화학물질로 전환하는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 광 나노입자가 빛을 받으면 내놓는 전자를 미생물이 에너지원으로 이용할 수 있도록 고효율 광 나노입자가 표면에 부착된 미생물-광 나노입자 인공광합성 시스템을 개발했다. 이 기술은 빛을 유일한 에너지원으로 활용해 미생물이 C1 가스를 다양한 바이오 화학물질로 전환하는 친환경 C1 가스 리파이너리 기술로 정부가 선언한 2050 탄소중립 실현을 위한 다양한 응용 가능성을 제시한다.

생명과학과 진상락 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of National Academy of Science, PNAS)'에 2월 23일 字 온라인판에 게재됐다.(논문명: Acetogenic bacteria utilize light-driven electrons as an energy source for autotrophic growth)

아세토젠 미생물은 우드-융달 대사회로를 통해 C1 가스를 아세트산으로 전환할 수 있다. 이에 C1 가스로부터 바이오 화학물질 생산을 위한 바이오 촉매로 활용 가능성이 커 탄소 포집 및 활용 기술로 많은 주목을 받고 있다.

아세토젠 미생물은 C1 가스 대사를 위한 환원 에너지를 당이나 수소를 분해해 얻는다. 당이나 수소를 대체하기 위해 나노입자 크기의 개별 광전극 역할을 하는 광 나노입자를 미생물 표면에 부착시켜 빛에너지를 미생물로 전달시키면 당이나 수소 없이도 C1 가스를 활용할 수 있다.

기존기술은 광 나노입자를 생합성해 세포 표면에 부착시키는 방법으로 광 나노입자의 구조와 크기를 조절하기 어려워 C1 가스 대사 효율을 높이는 데 한계가 있었다. 이는 구조와 크기에 따라 광전도효과의 성능에 차이가 생기는 광 나노입자의 독특한 특성 때문이다.

이와 같은 한계를 극복하기 위해 연구팀은 구조와 크기가 균일하고 우수한 광전도효과를 나타내는 고효율 광 나노입자를 화학적 방법으로 합성하고, 산업적으로 활용 가능한 아세토젠 미생물 중 하나인 `클로스트리디움 오토에타노게놈(Clostridium autoethanogenum)'의 표면에 부착시켰다.

연구팀은 광 나노입자를 부착한 미생물이 C1 가스로부터 아세트산을 생산할 수 있음을 입증해 빛을 이용한 친환경 인공광합성 시스템을 구축하고 구축된 인공광합성 시스템 미생물의 전사체 분석(세포 내 모든 RNA를 분석해 유전자 발현 유무를 규명하는 기술)을 통해 광 나노입자로부터 생성된 전자가 미생물 내로 전달되기 위한 전자수용체를 규명했다.

연구를 주도한 조병관 교수는 "C1 가스 고정과정에서 사용되는 당 또는 수소를 친환경 빛에너지로 대체할 수 있고, 미생물 기반의 생합성 광 나노입자를 활용한 기존 인공광합성 시스템의 한계를 극복했다ˮ며 "고효율 광 나노입자를 사용해 인공광합성 효율을 증대시킬 수 있고, 광 나노입자로부터 생성된 전자를 효율적으로 수용할 수 있는 인공미생물 개발연구에 실마리를 제공했다ˮ 고 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성연구단(글로벌프론티어사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 101032

탄소중립 인공 광합성 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 기후변화의 주된 요인인 C1 가스(이산화탄소, 일산화탄소 등 탄소 1개로 구성된 가스)를 고부가가치 바이오 화학물질로 전환하는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

조 교수 연구팀은 광 나노입자가 빛을 받으면 내놓는 전자를 미생물이 에너지원으로 이용할 수 있도록 고효율 광 나노입자가 표면에 부착된 미생물-광 나노입자 인공광합성 시스템을 개발했다. 이 기술은 빛을 유일한 에너지원으로 활용해 미생물이 C1 가스를 다양한 바이오 화학물질로 전환하는 친환경 C1 가스 리파이너리 기술로 정부가 선언한 2050 탄소중립 실현을 위한 다양한 응용 가능성을 제시한다.

생명과학과 진상락 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of National Academy of Science, PNAS)'에 2월 23일 字 온라인판에 게재됐다.(논문명: Acetogenic bacteria utilize light-driven electrons as an energy source for autotrophic growth)

아세토젠 미생물은 우드-융달 대사회로를 통해 C1 가스를 아세트산으로 전환할 수 있다. 이에 C1 가스로부터 바이오 화학물질 생산을 위한 바이오 촉매로 활용 가능성이 커 탄소 포집 및 활용 기술로 많은 주목을 받고 있다.

아세토젠 미생물은 C1 가스 대사를 위한 환원 에너지를 당이나 수소를 분해해 얻는다. 당이나 수소를 대체하기 위해 나노입자 크기의 개별 광전극 역할을 하는 광 나노입자를 미생물 표면에 부착시켜 빛에너지를 미생물로 전달시키면 당이나 수소 없이도 C1 가스를 활용할 수 있다.

기존기술은 광 나노입자를 생합성해 세포 표면에 부착시키는 방법으로 광 나노입자의 구조와 크기를 조절하기 어려워 C1 가스 대사 효율을 높이는 데 한계가 있었다. 이는 구조와 크기에 따라 광전도효과의 성능에 차이가 생기는 광 나노입자의 독특한 특성 때문이다.

이와 같은 한계를 극복하기 위해 연구팀은 구조와 크기가 균일하고 우수한 광전도효과를 나타내는 고효율 광 나노입자를 화학적 방법으로 합성하고, 산업적으로 활용 가능한 아세토젠 미생물 중 하나인 `클로스트리디움 오토에타노게놈(Clostridium autoethanogenum)'의 표면에 부착시켰다.

연구팀은 광 나노입자를 부착한 미생물이 C1 가스로부터 아세트산을 생산할 수 있음을 입증해 빛을 이용한 친환경 인공광합성 시스템을 구축하고 구축된 인공광합성 시스템 미생물의 전사체 분석(세포 내 모든 RNA를 분석해 유전자 발현 유무를 규명하는 기술)을 통해 광 나노입자로부터 생성된 전자가 미생물 내로 전달되기 위한 전자수용체를 규명했다.

연구를 주도한 조병관 교수는 "C1 가스 고정과정에서 사용되는 당 또는 수소를 친환경 빛에너지로 대체할 수 있고, 미생물 기반의 생합성 광 나노입자를 활용한 기존 인공광합성 시스템의 한계를 극복했다ˮ며 "고효율 광 나노입자를 사용해 인공광합성 효율을 증대시킬 수 있고, 광 나노입자로부터 생성된 전자를 효율적으로 수용할 수 있는 인공미생물 개발연구에 실마리를 제공했다ˮ 고 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단 및 지능형바이오시스템 설계 및 합성연구단(글로벌프론티어사업)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 101032 -

물방울로 코로나19 바이러스 잡는다

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 정지훈 박사팀이 코로나19 바이러스 살균 기능이 있는 초미세 물방울의 대량 생성이 가능한 '정전분무' 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

이승섭 교수팀의 '정전분무(electrostatic atomization)' 기술로 만들어진 마이크로/나노 크기의 초미세 물방울 안에는 *'OH 래디컬'이 함유돼 있다. OH 래디컬은 불안정한 화학구조로 반응성이 매우 높고 강력한 산화력 때문에 세균과 바이러스 살균 기능을 보유하고 있지만 인체에는 전혀 해를 끼치지 않는 천연물질이다.

☞ OH 래디컬(hydroxyl radical): 거의 모든 오염물질의 살균·소독에 관여하며 화학적으로 분해하고 제거할 수 있는 가장 강력한 효과를 발휘하면서도 인체에는 무해한 물질. 현존하는 물질 중에서 OH 래디컬의 산화력(살균·소독·분해하는 능력)은 불소(F) 다음으로 강력하고 오존과 염소보다 강력하지만 불소·염소·오존처럼 독성이 있거나 인체에 유해하지는 않다.

OH 래디컬은 높은 반응성으로 공기 중에서는 수명이 매우 짧아 효과적인 살균 기능에 어려움이 있으나, OH 래디컬을 물방울에 가두면 수명을 크게 늘릴 수가 있어 살균에 유용하게 이용할 수 있다. OH 래디컬을 함유하는 초미세 물방울은 일본 파나소닉 社의 나노이(nanoeTM) 기술이 세계적으로 가장 앞서있다. 다만, 나노이 기술은 공기 중의 수분을 차가운 금속 팁 위에 응결시켜 정전분무 하는 방식이어서 생성되는 초미세 물방울의 양이 매우 적고 인가전압이 높아 인체에 해로운 오존이 발생되는 단점이 있다.

일본 파나소닉은 자사의 나노이 기술로 만들어진 초미세 물방울이 코로나19 바이러스에 살균 효과가 있다는 실험 결과를 올 7월 말 발표한 바 있다.

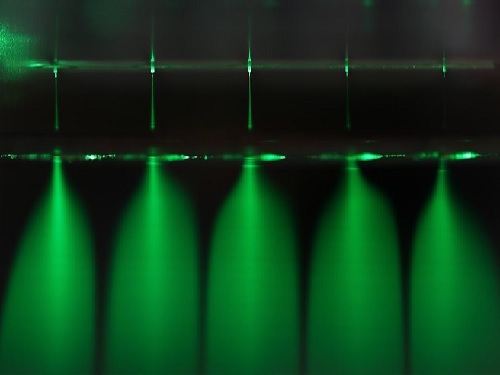

이승섭 교수 연구팀은 세계 최초로 멤스(MEMS) 기술로 제작된 폴리머 재질의 초미세 노즐을 이용해 정전분무 하는 방식으로, 인가전압이 낮아 정전분무가 오존 발생 없이 안정적으로 구현된다. 또한 초미세 노즐 어레이를 이용해 외부 환경과는 무관하게 초미세 물방울을 대량으로 생성하는 데도 성공했다.

머리카락보다 가는 초미세 노즐은 피뢰침과 같이 높게 솟아있는 구조로 초미세 노즐의 주위는 마이크로 돌기로 소수성 처리가 돼 있다. 이승섭 교수팀은 지난 수년간 폴리머 초미세 노즐 개발과 물 정전분무 기술을 이용해 가습·탈취·미세먼지제거·항균 등과 같은 공기정화에 관한 연구를 수행해왔다.

이승섭 교수팀은 현재 초미세 물방울의 양산이 가능한 '폴리머 초미세 노즐 정전분무' 기술을 기반으로 코로나19 바이러스 살균용 공기정화기를 개발 중이다. 순수한 물을 이용한 살균 방법으로 인체에 해가 없고 친환경이라는 장점 때문에 향후 코로나19 방역에도 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

한편 이승섭 교수팀의 폴리머 초미세 노즐을 이용한 물 정전분무 연구는 올 4월 국제학술지 '폴리머(Polymer)'에 소개된 바 있다. (논문명; Polymer micro-atomizer for water electrospray in the cone jet mode). 아울러 이 교수팀은 올 8월부터 KAIST 코로나 뉴딜사업의 지원을 받아 후속 연구를 진행 중이다.

2020.10.14 조회수 32674

물방울로 코로나19 바이러스 잡는다

우리 대학 기계공학과 이승섭 교수와 정지훈 박사팀이 코로나19 바이러스 살균 기능이 있는 초미세 물방울의 대량 생성이 가능한 '정전분무' 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

이승섭 교수팀의 '정전분무(electrostatic atomization)' 기술로 만들어진 마이크로/나노 크기의 초미세 물방울 안에는 *'OH 래디컬'이 함유돼 있다. OH 래디컬은 불안정한 화학구조로 반응성이 매우 높고 강력한 산화력 때문에 세균과 바이러스 살균 기능을 보유하고 있지만 인체에는 전혀 해를 끼치지 않는 천연물질이다.

☞ OH 래디컬(hydroxyl radical): 거의 모든 오염물질의 살균·소독에 관여하며 화학적으로 분해하고 제거할 수 있는 가장 강력한 효과를 발휘하면서도 인체에는 무해한 물질. 현존하는 물질 중에서 OH 래디컬의 산화력(살균·소독·분해하는 능력)은 불소(F) 다음으로 강력하고 오존과 염소보다 강력하지만 불소·염소·오존처럼 독성이 있거나 인체에 유해하지는 않다.

OH 래디컬은 높은 반응성으로 공기 중에서는 수명이 매우 짧아 효과적인 살균 기능에 어려움이 있으나, OH 래디컬을 물방울에 가두면 수명을 크게 늘릴 수가 있어 살균에 유용하게 이용할 수 있다. OH 래디컬을 함유하는 초미세 물방울은 일본 파나소닉 社의 나노이(nanoeTM) 기술이 세계적으로 가장 앞서있다. 다만, 나노이 기술은 공기 중의 수분을 차가운 금속 팁 위에 응결시켜 정전분무 하는 방식이어서 생성되는 초미세 물방울의 양이 매우 적고 인가전압이 높아 인체에 해로운 오존이 발생되는 단점이 있다.

일본 파나소닉은 자사의 나노이 기술로 만들어진 초미세 물방울이 코로나19 바이러스에 살균 효과가 있다는 실험 결과를 올 7월 말 발표한 바 있다.

이승섭 교수 연구팀은 세계 최초로 멤스(MEMS) 기술로 제작된 폴리머 재질의 초미세 노즐을 이용해 정전분무 하는 방식으로, 인가전압이 낮아 정전분무가 오존 발생 없이 안정적으로 구현된다. 또한 초미세 노즐 어레이를 이용해 외부 환경과는 무관하게 초미세 물방울을 대량으로 생성하는 데도 성공했다.

머리카락보다 가는 초미세 노즐은 피뢰침과 같이 높게 솟아있는 구조로 초미세 노즐의 주위는 마이크로 돌기로 소수성 처리가 돼 있다. 이승섭 교수팀은 지난 수년간 폴리머 초미세 노즐 개발과 물 정전분무 기술을 이용해 가습·탈취·미세먼지제거·항균 등과 같은 공기정화에 관한 연구를 수행해왔다.

이승섭 교수팀은 현재 초미세 물방울의 양산이 가능한 '폴리머 초미세 노즐 정전분무' 기술을 기반으로 코로나19 바이러스 살균용 공기정화기를 개발 중이다. 순수한 물을 이용한 살균 방법으로 인체에 해가 없고 친환경이라는 장점 때문에 향후 코로나19 방역에도 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

한편 이승섭 교수팀의 폴리머 초미세 노즐을 이용한 물 정전분무 연구는 올 4월 국제학술지 '폴리머(Polymer)'에 소개된 바 있다. (논문명; Polymer micro-atomizer for water electrospray in the cone jet mode). 아울러 이 교수팀은 올 8월부터 KAIST 코로나 뉴딜사업의 지원을 받아 후속 연구를 진행 중이다.

2020.10.14 조회수 32674 -

귀금속 사용량을 50% 감소시킨 친환경 수소 생산 전극 개발

화석 에너지 사용에 따른 기후변화를 극복하기 위해 최근 전 세계적으로 재생에너지 발전량이 증가하는 추세에 따라 수소가 재생에너지를 효율적으로 저장할 수 있는 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 우리 정부도 작년 1월 '수소 경제 활성화를 위한 로드맵'을 발표한 바 있다.

이에 우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 촉매로 사용되는 귀금속 사용량을 50% 저감한 수전해 전극을 개발했다고 15일 밝혔다.

수전해는 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 장치인데 수소 생산과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 그린 수소 생산 기술이다. 그러나 매장량이 백금의 10분의 1에 불과한 귀금속인 이리듐을 촉매로 사용하기 때문에 수소 생산단가가 높다는 단점이 있다. 이에 따라 조은애 교수팀이 개발한 기술을 사용하면 이리듐 사용량을 절반으로 줄일 수 있어 그린 수소 생산단가를 크게 낮출 수 있을 것으로 기대가 크다.

수전해는 수소 경제 구현을 위한 핵심 기술 중 하나다. 조 교수 연구팀은 티타늄과 몰리브데넘 산화물 담지체를 개발해, 이리듐 나노 입자의 분산도를 높여 기존 사용되고 있는 이리듐 촉매와 대비해 성능과 내구성을 2배 이상 높이는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "이리듐과 산화물 담지체 사이의 전자이동으로 인해 이리듐의 전자구조가 산소 발생 반응에 최적화돼 있어 성능과 내구성이 크게 향상됐다"고 설명했다.

조은애 교수도 "기존에 개발된 대부분의 수전해 촉매들이 실제 시스템에서는 성능을 제대로 구현하지 못하는데 이번 연구에서 개발한 촉매를 사용해 실제 수전해 시스템을 제작한 결과, 이리듐 사용량을 50%나 줄였음에도 불구하고 상용 촉매와 동일한 성능을 보여줬다는데 큰 의미가 있다ˮ고 말했다. 조 교수는 이어 "앞으로도 그린 수소 생산 실용화를 위해 고활성·고내구성 전극 촉매개발을 위한 연구를 이어갈 계획ˮ이라고 포부를 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 김엄지 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 촉매 분야 국제 학술지인 '어플라이드 카탈리시스 B: 인바이러멘탈 Applied Catalysis B: Environmental' 8월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Stabilizing role of Mo in TiO2-MoOx supported Ir catalyst toward oxygen evolution reaction)

한편 조 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단의 수소에너지혁신기술개발사업과 미래소재디스커버리사업, 산업통상지자원부와 한국산업기술진흥원의 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반육성사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2020.09.15 조회수 27409

귀금속 사용량을 50% 감소시킨 친환경 수소 생산 전극 개발

화석 에너지 사용에 따른 기후변화를 극복하기 위해 최근 전 세계적으로 재생에너지 발전량이 증가하는 추세에 따라 수소가 재생에너지를 효율적으로 저장할 수 있는 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 우리 정부도 작년 1월 '수소 경제 활성화를 위한 로드맵'을 발표한 바 있다.

이에 우리 대학 신소재공학과 에너지 변환 및 저장재료 연구실 조은애 교수 연구팀이 촉매로 사용되는 귀금속 사용량을 50% 저감한 수전해 전극을 개발했다고 15일 밝혔다.

수전해는 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 장치인데 수소 생산과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 친환경 그린 수소 생산 기술이다. 그러나 매장량이 백금의 10분의 1에 불과한 귀금속인 이리듐을 촉매로 사용하기 때문에 수소 생산단가가 높다는 단점이 있다. 이에 따라 조은애 교수팀이 개발한 기술을 사용하면 이리듐 사용량을 절반으로 줄일 수 있어 그린 수소 생산단가를 크게 낮출 수 있을 것으로 기대가 크다.

수전해는 수소 경제 구현을 위한 핵심 기술 중 하나다. 조 교수 연구팀은 티타늄과 몰리브데넘 산화물 담지체를 개발해, 이리듐 나노 입자의 분산도를 높여 기존 사용되고 있는 이리듐 촉매와 대비해 성능과 내구성을 2배 이상 높이는 데 성공했다.

연구팀 관계자는 "이리듐과 산화물 담지체 사이의 전자이동으로 인해 이리듐의 전자구조가 산소 발생 반응에 최적화돼 있어 성능과 내구성이 크게 향상됐다"고 설명했다.

조은애 교수도 "기존에 개발된 대부분의 수전해 촉매들이 실제 시스템에서는 성능을 제대로 구현하지 못하는데 이번 연구에서 개발한 촉매를 사용해 실제 수전해 시스템을 제작한 결과, 이리듐 사용량을 50%나 줄였음에도 불구하고 상용 촉매와 동일한 성능을 보여줬다는데 큰 의미가 있다ˮ고 말했다. 조 교수는 이어 "앞으로도 그린 수소 생산 실용화를 위해 고활성·고내구성 전극 촉매개발을 위한 연구를 이어갈 계획ˮ이라고 포부를 밝혔다.

우리 대학 신소재공학과 김엄지 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구결과는 촉매 분야 국제 학술지인 '어플라이드 카탈리시스 B: 인바이러멘탈 Applied Catalysis B: Environmental' 8월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Stabilizing role of Mo in TiO2-MoOx supported Ir catalyst toward oxygen evolution reaction)

한편 조 교수팀이 수행한 이번 연구는 한국연구재단의 수소에너지혁신기술개발사업과 미래소재디스커버리사업, 산업통상지자원부와 한국산업기술진흥원의 수소연료전지차 부품실용화 및 산업기반육성사업의 지원을 받아 이뤄졌다.

2020.09.15 조회수 27409 -

조천식녹색교통대학원, 하이브리드 경유-전기 소형화물차 개조기술 실증

우리 대학 조천식녹색교통대학원은 미세먼지 및 온실가스 발생의 주요 원인인 경유 소형화물차(적재중량 1톤 미만)를 하이브리드 경유-전기 트럭으로 개조해 배출가스를 줄이고 연비를 개선할 수 있는 기술을 개발했으며, 이를 제주특별자치도 내 물류 배송환경에서 실증한다고 밝혔다.

하이브리드 경유-전기 트럭 개조기술은 국토교통부가 주관하고, 국토교통과학기술원이 지원하는 '택배 차량용 디젤 트럭의 하이브리드 개조기술 개발 및 실용화 연구' R&D 사업을 통해 개발됐다.

이에 조천식녹색교통대학원 장기태 교수 연구진은 운행 중인 경유 소형화물차를 개조(튜닝)하여 경유엔진과 전기모터를 혼용하는 하이브리드 기술의 개발을 완료, 지난 7월 초 한국 교통안전공단 자동차안전연구원의 안전성 확인과 승인 검사를 완료한 바 있다.

이번에 제주 지역에서 진행되는 실증은 하이브리드 경유-전기 트럭을 실제 물류배송 환경에서 운행하면서 성능 및 안전성을 검증하고, 연비 개선 및 배출가스 저감 효과를 평가하기 위하여 수행된다. 이번 실증에서는 하이브리드 경유-전기트럭 4대가 제주특별자치도 내 물류 기업인 JBL 로지스틱스의 실제 물류 운송에 투입되어 7월 14일부터 올해 말까지 약 6개월간 운행될 예정이다.

우리 대학이 제작한 하이브리드 경유-전기트럭은 JBL로지스틱스에서 운영하는 실제 배송경로의 화물운송에 투입되며, 차량에 부착된 모니터링 장치에서 수집된 빅데이터를 분석하여 효과를 검증한다. 또한 실증의 안전성 확보를 위하여 제주혁신성장센터 내 친환경스마트자동차 연구센터에 실시간 관제시스템을 구축하여 안전을 상시 모니터링하고, 지역 정비업체와 협력하여 차량 관리를 진행할 예정이다.

연구책임자인 장기태 교수는 “미세먼지 저감을 통한 대기환경 개선과 연비 개선을 통한 물류비용 감소를 기대할 수 있는 현실적인 친환경 자동차 개조기술의 실증을 통해 관련 기술의 신뢰성과 현실 적용성이 확인된다면 향후 그 활용성과 사업성이 기대된다”고 밝혔다. 이어 “본 기술은 운행 중인 경유 트럭을 하이브리드 경유-전기 트럭으로 개조(튜닝)하는 모듈화된 신기술로 자동차종합정비업 또는 소형자동차정비업에서도 개조를 수행할 수 있어 향후 소규모 지역기업의 신사업분야로 성장할 수 있는 기술”이라고 덧붙였다.

2020.07.13 조회수 20514

조천식녹색교통대학원, 하이브리드 경유-전기 소형화물차 개조기술 실증

우리 대학 조천식녹색교통대학원은 미세먼지 및 온실가스 발생의 주요 원인인 경유 소형화물차(적재중량 1톤 미만)를 하이브리드 경유-전기 트럭으로 개조해 배출가스를 줄이고 연비를 개선할 수 있는 기술을 개발했으며, 이를 제주특별자치도 내 물류 배송환경에서 실증한다고 밝혔다.

하이브리드 경유-전기 트럭 개조기술은 국토교통부가 주관하고, 국토교통과학기술원이 지원하는 '택배 차량용 디젤 트럭의 하이브리드 개조기술 개발 및 실용화 연구' R&D 사업을 통해 개발됐다.

이에 조천식녹색교통대학원 장기태 교수 연구진은 운행 중인 경유 소형화물차를 개조(튜닝)하여 경유엔진과 전기모터를 혼용하는 하이브리드 기술의 개발을 완료, 지난 7월 초 한국 교통안전공단 자동차안전연구원의 안전성 확인과 승인 검사를 완료한 바 있다.

이번에 제주 지역에서 진행되는 실증은 하이브리드 경유-전기 트럭을 실제 물류배송 환경에서 운행하면서 성능 및 안전성을 검증하고, 연비 개선 및 배출가스 저감 효과를 평가하기 위하여 수행된다. 이번 실증에서는 하이브리드 경유-전기트럭 4대가 제주특별자치도 내 물류 기업인 JBL 로지스틱스의 실제 물류 운송에 투입되어 7월 14일부터 올해 말까지 약 6개월간 운행될 예정이다.

우리 대학이 제작한 하이브리드 경유-전기트럭은 JBL로지스틱스에서 운영하는 실제 배송경로의 화물운송에 투입되며, 차량에 부착된 모니터링 장치에서 수집된 빅데이터를 분석하여 효과를 검증한다. 또한 실증의 안전성 확보를 위하여 제주혁신성장센터 내 친환경스마트자동차 연구센터에 실시간 관제시스템을 구축하여 안전을 상시 모니터링하고, 지역 정비업체와 협력하여 차량 관리를 진행할 예정이다.

연구책임자인 장기태 교수는 “미세먼지 저감을 통한 대기환경 개선과 연비 개선을 통한 물류비용 감소를 기대할 수 있는 현실적인 친환경 자동차 개조기술의 실증을 통해 관련 기술의 신뢰성과 현실 적용성이 확인된다면 향후 그 활용성과 사업성이 기대된다”고 밝혔다. 이어 “본 기술은 운행 중인 경유 트럭을 하이브리드 경유-전기 트럭으로 개조(튜닝)하는 모듈화된 신기술로 자동차종합정비업 또는 소형자동차정비업에서도 개조를 수행할 수 있어 향후 소규모 지역기업의 신사업분야로 성장할 수 있는 기술”이라고 덧붙였다.

2020.07.13 조회수 20514 -

이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.02 조회수 27874

이상엽 특훈교수팀 학생들, 천연물 생산 미생물 개발 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀 소속 대학원생 4명이 대장균 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연물들의 생합성 경로를 총망라해 최신의 연구 내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 대사 회로를 정리한 `천연물 생산을 위한 대장균에서의 대사공학'을 주제로 논문을 발표했다.

학생들은 이번 논문에서 천연물 생산 대장균 세포 공장 개발을 위한 주요 시스템 대사공학 전략을 `효소 개량'과 `대사흐름 최적화', 그리고 `시스템 접근법' 등 3단계로 정리했으며 각 단계별로 활용이 가능한 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

양동수·박선영·은현민 박사과정과 박예슬 석사과정 학생이 참여한 이번 연구결과는 국제학술지인 셀(Cell)誌가 발행하는 생명공학 분야 권위 리뷰지인 `생명공학의 동향(Trends in Biotechnology)' 7월호(특별호: 대사공학) 표지논문 및 주 논문(Featured Article)으로 1일 게재됐다.

인류 역사에서 천연물은 식품과 의약품 등의 분야에 널리 사용되고 있는데 많은 천연물이 그 자체로 의약 물질로 쓰이거나 새로운 의약 물질 개발의 구조적인 근간이 되고 있다. 고부가가치 천연물에 대한 국제적인 수요와 시장규모는 지속적으로 증가하는 추세인 데 반해 천연자원으로부터 얻을 수 있는 양은 극히 제한적이며 완전한 화학합성은 대체로 효율이 낮고 유기 용매를 다량으로 이용하기 때문에 환경 오염과 인류 건강에 악영향을 초래할 수 있다.

따라서 전 세계적으로 천연물을 친환경적이며 고효율로 생산이 가능한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심전략인 시스템 대사공학은 기존 석유화학산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 KAIST 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

이상엽 특훈교수 연구팀은 실제 시스템 대사공학 전략을 이용, 천연물·아미노산·생분해성 플라스틱·환경친화적인 플라스틱 원료와 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 성과를 거뒀다.

이들 4명의 학생을 지도한 이상엽 특훈교수는 "천연물 생산을 위한 대사공학 연구를 체계적으로 분석, 정리하고 또 향후 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다ˮ면서 "권위가 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 이번 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다ˮ고 말했다.

공동 제1 저자인 양동수·박선영 박사과정 학생도 "고령화가 진행되는 사회에서 헬스케어 산업은 그 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ면서 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해서 필수적인 각종 천연물을 대사공학적으로 생산하는 연구 또한 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 `바이오리파이너리를 위한 시스템 대사공학 원천기술개발 과제' 및 노보 노디스크 재단의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.02 조회수 27874 -

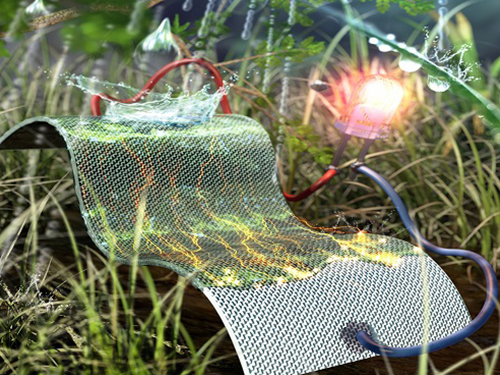

김일두 교수, 물 몇 방울로 전기 만들어내는 기술 개발

〈 배재형 박사과정, 김일두 교수, 윤태광 박사 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 아주 소량의 물(0.15ml) 또는 대기 중의 수분을 자발적으로 흡수하는 조해성 물질을 활용해 전기에너지를 생성하는 친환경 발전기를 개발했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 ‘ACS Nano’ 11월 26일자 논문으로 발표됐다. 또한, 환경 분야의 권위 학술지인 에너지 및 환경과학 (Energy & Environmental Science) 온라인판에 게재됐으며, 1월호 후면 표지 논문으로 발표될 예정이다.

ACS Nano 연구는 증산 작용을 활용한 자가발전기의 원리를 규명한 논문으로 윤태광 박사와 배재형 박사과정 학생이 제 1 저자로 참여했으며, 테크니온 재료공학과의 아브너 로스칠드(Avner Rothschild) 교수가 공저자로 참여했다.

Energy & Environmental Science 논문은 조해성염을 활용하여 대기중의 수분 흡수를 통해 지속적으로 에너지를 생성하는 발전기에 관한 연구내용으로 제 1 저자인 배재형 박사과정과 윤태광 박사의 주도하에 진행이 됐고, 생명화학공학과의 서봉임 박사 , 김지한 교수가 공저자로 참여했다.

김 교수 연구팀은 전도성 탄소 나노 입자가 코팅된 면(cotton)섬유 표면에 소량의 물을 떨어뜨리면 젖은 영역과 마른 영역으로 나뉘게 되면서 작은 양의 전기에너지가 발생하는 것을 발견했다.

이를 통해 물이 완전히 증발하기 전까지 수소 이온이 천천히 이동하며 약 1시간 동안 발전이 가능함을 확인했지만, 물이 완전히 증발하게 되면 전기 발생이 멈추게 된다. 지속적인 발전을 위해서는 주기적으로 물을 떨어뜨려야 하는 실용성 측면에 문제가 있다.

연구팀은 발전 시간을 늘리기 위해 대기 중의 물을 스스로 흡수한 후 천천히 방출하는 조해성 물질 중 하나인 염화칼슘(CaCl2)에 주목했다. 탄소 입자가 코팅된 면섬유의 한쪽 면에 염화칼슘을 묻혔더니, 습도 20% 이상에서는 자발적인 수분 흡착으로 전력이 지속해서 유지되는 결과를 얻었다.

이렇게 개발한 자가발전기 6개를 직렬로 연결해 전압 4.2V, 에너지 밀도 22.4mWh/cm3를 얻어 LED 전구(20mW)의 불을 켜는 데 성공했다.

태양광, 풍력 발전 등 친환경 발전기들이 외부의 환경적인 요소에 제약을 많이 받는 것에 비해 연구팀이 개발한 발전기는 20∼80% 습도 구간에서는 외부에서 물을 공급해 주지 않더라도 전기를 만들어 낼 수 있어 다양한 사물인터넷, 웨어러블 기기 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 "움직이기만 해도 생기는 땀이나 대기 중 흩날리다 사라지는 수분을 에너지원으로 활용할 수 없을까? 라는 의문에서 연구를 시작했다"라며, "조해성 염이 포함된 자가발전기는 일반 대기 환경에서 2주 이상 발전하는 성능을 보임을 확인했고, 사물인터넷용 지속 전력 공급원 또는 자가 발전기 크기 증대를 통해 이차전지를 충전하는 용도 등으로 활용할 수 있다"라고 말했다.

이번 연구 성과는 삼성전자미래육성재단 과제(SRFC-MA1802-05)의 지원으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물의 증산작용을 이용한 자가 발전기

그림2. 식물의 증산 과정을 통해 수분이 순환하는 원리를 모사하여, 수분의 순환을 전기 에너지로 변환하는 발전기

2019.12.16 조회수 17941

김일두 교수, 물 몇 방울로 전기 만들어내는 기술 개발

〈 배재형 박사과정, 김일두 교수, 윤태광 박사 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 아주 소량의 물(0.15ml) 또는 대기 중의 수분을 자발적으로 흡수하는 조해성 물질을 활용해 전기에너지를 생성하는 친환경 발전기를 개발했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 ‘ACS Nano’ 11월 26일자 논문으로 발표됐다. 또한, 환경 분야의 권위 학술지인 에너지 및 환경과학 (Energy & Environmental Science) 온라인판에 게재됐으며, 1월호 후면 표지 논문으로 발표될 예정이다.

ACS Nano 연구는 증산 작용을 활용한 자가발전기의 원리를 규명한 논문으로 윤태광 박사와 배재형 박사과정 학생이 제 1 저자로 참여했으며, 테크니온 재료공학과의 아브너 로스칠드(Avner Rothschild) 교수가 공저자로 참여했다.

Energy & Environmental Science 논문은 조해성염을 활용하여 대기중의 수분 흡수를 통해 지속적으로 에너지를 생성하는 발전기에 관한 연구내용으로 제 1 저자인 배재형 박사과정과 윤태광 박사의 주도하에 진행이 됐고, 생명화학공학과의 서봉임 박사 , 김지한 교수가 공저자로 참여했다.

김 교수 연구팀은 전도성 탄소 나노 입자가 코팅된 면(cotton)섬유 표면에 소량의 물을 떨어뜨리면 젖은 영역과 마른 영역으로 나뉘게 되면서 작은 양의 전기에너지가 발생하는 것을 발견했다.

이를 통해 물이 완전히 증발하기 전까지 수소 이온이 천천히 이동하며 약 1시간 동안 발전이 가능함을 확인했지만, 물이 완전히 증발하게 되면 전기 발생이 멈추게 된다. 지속적인 발전을 위해서는 주기적으로 물을 떨어뜨려야 하는 실용성 측면에 문제가 있다.

연구팀은 발전 시간을 늘리기 위해 대기 중의 물을 스스로 흡수한 후 천천히 방출하는 조해성 물질 중 하나인 염화칼슘(CaCl2)에 주목했다. 탄소 입자가 코팅된 면섬유의 한쪽 면에 염화칼슘을 묻혔더니, 습도 20% 이상에서는 자발적인 수분 흡착으로 전력이 지속해서 유지되는 결과를 얻었다.

이렇게 개발한 자가발전기 6개를 직렬로 연결해 전압 4.2V, 에너지 밀도 22.4mWh/cm3를 얻어 LED 전구(20mW)의 불을 켜는 데 성공했다.

태양광, 풍력 발전 등 친환경 발전기들이 외부의 환경적인 요소에 제약을 많이 받는 것에 비해 연구팀이 개발한 발전기는 20∼80% 습도 구간에서는 외부에서 물을 공급해 주지 않더라도 전기를 만들어 낼 수 있어 다양한 사물인터넷, 웨어러블 기기 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 "움직이기만 해도 생기는 땀이나 대기 중 흩날리다 사라지는 수분을 에너지원으로 활용할 수 없을까? 라는 의문에서 연구를 시작했다"라며, "조해성 염이 포함된 자가발전기는 일반 대기 환경에서 2주 이상 발전하는 성능을 보임을 확인했고, 사물인터넷용 지속 전력 공급원 또는 자가 발전기 크기 증대를 통해 이차전지를 충전하는 용도 등으로 활용할 수 있다"라고 말했다.

이번 연구 성과는 삼성전자미래육성재단 과제(SRFC-MA1802-05)의 지원으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물의 증산작용을 이용한 자가 발전기

그림2. 식물의 증산 과정을 통해 수분이 순환하는 원리를 모사하여, 수분의 순환을 전기 에너지로 변환하는 발전기

2019.12.16 조회수 17941 -

이상엽 교수, 포도향 생산하는 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

〈 1저자 루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후 연구원, 조재성 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 대사공학 기법을 이용해 재조합 미생물 기반의 포도향을 생산하는 공정을 개발했다.

연구팀의 기술은 재생 가능한 탄소 순환형 바이오매스를 통해 화학적 촉매 반응 없이 순수한 생물학적 공정만으로 메틸안트라닐산을 제조하는 기술이다. 생산 공정이 단순하고 친환경적이기 때문에 경제적인 방식으로 고부가가치 물질인 메틸안트라닐산을 생산할 수 있다는 의의가 있다.

루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후연구원, 조재성 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 5월 13일 자 온라인판에 게재됐고 하이라이트 논문으로 소개됐다. (논문명 : Microbial production of methyl anthranilate, a grape flavor compound)

석유 자원의 고갈과 기후 변화 및 환경 문제 우려가 커지면서 여러 유용한 화학물질 생산을 위한 친환경적이고 지속 가능 공정의 중요성과 관심이 날로 커지고 있다. 특히 대사공학은 재생 가능한 비식용 바이오매스로부터 다양한 천연 및 비천연 화합물 생산을 가능하게 해 지속 가능한 발전을 위한 해결책을 제공해 왔다.

그러나 식물 유래의 천연화합물 생산을 위한 미생물 개발은 여전히 부족해 계속 도전해야 할 분야로 남아있다.

메틸안트라닐산은 콩코드 포도 특유의 향과 맛을 내는 주요 천연화합물로 여러 과일 및 식물에 함유돼 있다. 화장품이나 의약품 등에 향미 증진제로 광범위하게 사용되는 물질로 다방면으로 활용할 수 있다.

그러나 식물에서 메틸안트라닐산을 추출하는 방식은 경제성이 낮아 지난 100여 년간 유기용매를 사용하는 석유 화학적 방법으로 제조돼 인공착향료로 분류됐다.

이 특훈교수 연구팀은 대사공학 기법으로 미생물의 대사 회로를 설계해 포도당과 같이 재생 가능한 바이오매스로부터 100% 천연 메틸안트라닐산을 화학 촉매 없이 효율적으로 생산하는 공정을 최초로 개발했다.

연구팀은 이상(二相) 추출 발효 과정을 이용해 생산되는 메틸안트라닐산 메틸을 정제하는 방법도 개발했다.

이 특훈교수는 “지난 100년 동안 석유화학 기반으로만 생산된 메틸안트라닐산을 100% 바이오 기반의 친환경 방식으로 생산할 수 있게 된 기술이다”라며 “천연 메틸안트라닐산은 향후 식품, 의약품 및 화장품 산업에 다방면으로 이용할 수 있을 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메틸안트라닐산 생산 과정

2019.05.20 조회수 20382

이상엽 교수, 포도향 생산하는 미생물 개발

〈 이상엽 특훈교수 〉

〈 1저자 루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후 연구원, 조재성 박사과정 〉

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 대사공학 기법을 이용해 재조합 미생물 기반의 포도향을 생산하는 공정을 개발했다.

연구팀의 기술은 재생 가능한 탄소 순환형 바이오매스를 통해 화학적 촉매 반응 없이 순수한 생물학적 공정만으로 메틸안트라닐산을 제조하는 기술이다. 생산 공정이 단순하고 친환경적이기 때문에 경제적인 방식으로 고부가가치 물질인 메틸안트라닐산을 생산할 수 있다는 의의가 있다.

루오 쯔 웨(Zi Wei Luo) 박사후연구원, 조재성 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제학술지 ‘미국 국립과학원회보(PNAS)’ 5월 13일 자 온라인판에 게재됐고 하이라이트 논문으로 소개됐다. (논문명 : Microbial production of methyl anthranilate, a grape flavor compound)

석유 자원의 고갈과 기후 변화 및 환경 문제 우려가 커지면서 여러 유용한 화학물질 생산을 위한 친환경적이고 지속 가능 공정의 중요성과 관심이 날로 커지고 있다. 특히 대사공학은 재생 가능한 비식용 바이오매스로부터 다양한 천연 및 비천연 화합물 생산을 가능하게 해 지속 가능한 발전을 위한 해결책을 제공해 왔다.

그러나 식물 유래의 천연화합물 생산을 위한 미생물 개발은 여전히 부족해 계속 도전해야 할 분야로 남아있다.

메틸안트라닐산은 콩코드 포도 특유의 향과 맛을 내는 주요 천연화합물로 여러 과일 및 식물에 함유돼 있다. 화장품이나 의약품 등에 향미 증진제로 광범위하게 사용되는 물질로 다방면으로 활용할 수 있다.

그러나 식물에서 메틸안트라닐산을 추출하는 방식은 경제성이 낮아 지난 100여 년간 유기용매를 사용하는 석유 화학적 방법으로 제조돼 인공착향료로 분류됐다.

이 특훈교수 연구팀은 대사공학 기법으로 미생물의 대사 회로를 설계해 포도당과 같이 재생 가능한 바이오매스로부터 100% 천연 메틸안트라닐산을 화학 촉매 없이 효율적으로 생산하는 공정을 최초로 개발했다.

연구팀은 이상(二相) 추출 발효 과정을 이용해 생산되는 메틸안트라닐산 메틸을 정제하는 방법도 개발했다.

이 특훈교수는 “지난 100년 동안 석유화학 기반으로만 생산된 메틸안트라닐산을 100% 바이오 기반의 친환경 방식으로 생산할 수 있게 된 기술이다”라며 “천연 메틸안트라닐산은 향후 식품, 의약품 및 화장품 산업에 다방면으로 이용할 수 있을 것이다”라고 밝혔다.

이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메틸안트라닐산 생산 과정

2019.05.20 조회수 20382 -

최인성 교수, 농산물 장기보존 가능한 나노코팅기술 개발

〈 최 인 성 교수 〉

우리 대학 화학과 최인성 교수 연구팀이 친환경 나노코팅 기법을 이용해 과일의 부패 기간을 늦출 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 식물 기반의 폴리페놀 물질을 이용해 코팅 시료의 종류에 관계없이 사용할 수 있는 범용 스프레이 나노코팅기술이다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

폴리페놀 물질은 다량의 수산기(-OH)를 갖는 식물의 광합성 대사산물 중 하나로 뛰어난 항산화 작용을 수행하는 식물 기반의 천연물질이다. 잠재적 항암효과와 높은 항균성을 가져 식품 첨가물 등에 사용되고 있다.

폴리페놀은 철 이온과 화학적으로 강하게 결합해 복합체를 형성한다는 특성도 갖는다. 연구팀은 폴리페놀-철이온 복합체의 형성반응과 분사 기술을 접목해 나노코팅기술을 개발했다.

이 스프레이 코팅 기술은 코팅물질을 코팅용액에 담가 코팅하는 침지법에 비해 코팅 시간이 짧고(5초 이내) 원하는 영역에만 선택적 코팅이 가능하다. 또한 침지법에서 발생하는 시료의 변형과 코팅용액의 상호 오염을 막을 수 있다.

연구팀은 개발된 기술을 과일 표면에 적용해 가식성(edible) 항균 코팅으로의 응용이 가능함을 입증했다.

코팅된 귤과 딸기를 각각 28일, 58시간 이후에 상태를 측정했고 코팅되지 않은 과일에 비해 상당수가 모양과 품질을 유지했다.

반면 코딩되지 않은 귤과 딸기는 박테리아 및 곰팡이 균의 번식으로 부패 및 변형이 발생했다.

연구팀은 과일 뿐 아니라 금속표면, 플라스틱, 유리, 섬유시료에도 손쉽게 코팅할 수 있음을 확인했다. 특히 안경알, 신발 밑창 등 생활용품 표면에도 코팅이 가능해 각각 흐림방지, 무좀균 생장을 억제하는 항균 기능도 가능함을 증명했다.

개발된 나노코팅기술은 국내 특허로 등록됐고 현재 과일 신선도 유지 코팅법의 상용화를 진행 중이다.

최 교수는 “나노코팅기술은 큰 잠재력과 응용성을 가진 첨단기술이다”며 “개발된 나노코팅기술은 다양한 목적으로 쉽게 적용가능하고 기존 코팅 기술 및 나노물질과 결합돼 더 큰 시너지를 일으킬 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. (a-I, II) 나노코팅된 귤과 코팅되지 않은 귤을 14일, 28일 동안 상온에서 보관하였을 때 비교사진. (b-I, b-II) 나노코팅된 딸기와 코팅되지 않은 딸기를 58시간 동안 상온에서 보관하였을 때 비교사진 및 식품 변질 검사결과

2017.08.10 조회수 21151

최인성 교수, 농산물 장기보존 가능한 나노코팅기술 개발

〈 최 인 성 교수 〉

우리 대학 화학과 최인성 교수 연구팀이 친환경 나노코팅 기법을 이용해 과일의 부패 기간을 늦출 수 있는 기술을 개발했다.

이 기술은 식물 기반의 폴리페놀 물질을 이용해 코팅 시료의 종류에 관계없이 사용할 수 있는 범용 스프레이 나노코팅기술이다.

이번 연구결과는 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

폴리페놀 물질은 다량의 수산기(-OH)를 갖는 식물의 광합성 대사산물 중 하나로 뛰어난 항산화 작용을 수행하는 식물 기반의 천연물질이다. 잠재적 항암효과와 높은 항균성을 가져 식품 첨가물 등에 사용되고 있다.

폴리페놀은 철 이온과 화학적으로 강하게 결합해 복합체를 형성한다는 특성도 갖는다. 연구팀은 폴리페놀-철이온 복합체의 형성반응과 분사 기술을 접목해 나노코팅기술을 개발했다.

이 스프레이 코팅 기술은 코팅물질을 코팅용액에 담가 코팅하는 침지법에 비해 코팅 시간이 짧고(5초 이내) 원하는 영역에만 선택적 코팅이 가능하다. 또한 침지법에서 발생하는 시료의 변형과 코팅용액의 상호 오염을 막을 수 있다.

연구팀은 개발된 기술을 과일 표면에 적용해 가식성(edible) 항균 코팅으로의 응용이 가능함을 입증했다.

코팅된 귤과 딸기를 각각 28일, 58시간 이후에 상태를 측정했고 코팅되지 않은 과일에 비해 상당수가 모양과 품질을 유지했다.

반면 코딩되지 않은 귤과 딸기는 박테리아 및 곰팡이 균의 번식으로 부패 및 변형이 발생했다.

연구팀은 과일 뿐 아니라 금속표면, 플라스틱, 유리, 섬유시료에도 손쉽게 코팅할 수 있음을 확인했다. 특히 안경알, 신발 밑창 등 생활용품 표면에도 코팅이 가능해 각각 흐림방지, 무좀균 생장을 억제하는 항균 기능도 가능함을 증명했다.

개발된 나노코팅기술은 국내 특허로 등록됐고 현재 과일 신선도 유지 코팅법의 상용화를 진행 중이다.

최 교수는 “나노코팅기술은 큰 잠재력과 응용성을 가진 첨단기술이다”며 “개발된 나노코팅기술은 다양한 목적으로 쉽게 적용가능하고 기존 코팅 기술 및 나노물질과 결합돼 더 큰 시너지를 일으킬 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 리더연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. (a-I, II) 나노코팅된 귤과 코팅되지 않은 귤을 14일, 28일 동안 상온에서 보관하였을 때 비교사진. (b-I, b-II) 나노코팅된 딸기와 코팅되지 않은 딸기를 58시간 동안 상온에서 보관하였을 때 비교사진 및 식품 변질 검사결과

2017.08.10 조회수 21151 -

KAIST-서울대 공동 연구팀, 하이브리드 과학로켓 발사

〈 권 세 진 교수 〉

우리 대학 항공우주공학과 권세진 교수 연구팀이 서울대학교 로켓 동아리 하나로(지도교수 윤영빈)팀과 공동으로 개발한 소형 하이브리드 과학로켓 SNUKA-Ⅱ를 발사한다.

발사 시험은 28일(금) 열리는 제22차 고흥군 우주항공산업발전협의회 행사의 일환으로 오후 5시 20분 발사돼 오후 6시까지 약 40분간 진행된다.

이 과학 로켓은 총 길이 3.5미터, 직경 0.2미터, 무게 58킬로그램으로 과산화수소를 주 추진체로 사용하는 친환경 과학 로켓이다. 발사 시 엔진이 10초간 작동 후 20여 초 간 관성 비행을 해 최대 고도 3킬로미터까지 도달한 뒤 낙하산을 이용해 지상에 착지한다.

로켓의 비행 데이터는 모두 지상국으로 전송되고 로켓 내부의 데이터 저장 장치에 저장된다. 연구팀은 이번 발사를 위해 상세 설계를 끝낸 뒤 추진기관 지상연소시험, 낙하산 사출장치 시험, 기체구조해석 등을 수행했다.

과학 로켓은 저고도에서 준궤도 수준 고도 범위에서 운용된다. 개발 과정을 통해 로켓 추진기관 기술, 대기권 재진입 기술 등 우주발사체 관련 기반 기술을 확보할 수 있다.

또한 무중력 실험 공간 확보, 대기 측정, 천체 촬영 등의 임무를 수행하며 과학 기술 발전에 기여할 수 있다.

이로 인해 미국이나 유럽 등 우주기술 선진국도 과학 로켓 개발 프로그램에 지속적으로 투자하고 있다.

권 교수 연구팀의 과학 로켓은 최대 2천 500 뉴턴(N)의 추력을 낼 수 있는 하이브리드 로켓 엔진이 장착됐다. 하이브리드 로켓 엔진은 구조가 간단해 취급이 편하면서도 성능이 뛰어나 과학 로켓의 추진기관으로 적합하다.

이 엔진은 ㈜스페이스솔루션에서 개발한 고성능 추진체 밸브가 장착돼 로켓 발사 후에도 지속적 전력 공급 없이 엔진 작동이 가능하다.

촉매반응기를 포함한 모든 부품은 순수 국내 기술로 제작됐고 경량화를 위해 추진제 탱크를 복합 재료로 제작했다. 탄소섬유 튜브를 동체로 활용해 무게를 획기적으로 줄이면서 높은 기계적 성능을 확보하는 설계 기법을 적용했다.

권 교수는 “이번 개발 경험을 토대로 저비용 캔위성(CanSAT)을 우주 궤도에 진입시킬 수 있는 로켓을 구상 중이다”며 “성공적으로 개발한다면 우리나라 위성 및 발사체 기술이 획기적으로 발전할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. SNUKA-Ⅱ

그림2. 로켓 엔진 지상시험

2017.07.27 조회수 15131

KAIST-서울대 공동 연구팀, 하이브리드 과학로켓 발사

〈 권 세 진 교수 〉

우리 대학 항공우주공학과 권세진 교수 연구팀이 서울대학교 로켓 동아리 하나로(지도교수 윤영빈)팀과 공동으로 개발한 소형 하이브리드 과학로켓 SNUKA-Ⅱ를 발사한다.

발사 시험은 28일(금) 열리는 제22차 고흥군 우주항공산업발전협의회 행사의 일환으로 오후 5시 20분 발사돼 오후 6시까지 약 40분간 진행된다.

이 과학 로켓은 총 길이 3.5미터, 직경 0.2미터, 무게 58킬로그램으로 과산화수소를 주 추진체로 사용하는 친환경 과학 로켓이다. 발사 시 엔진이 10초간 작동 후 20여 초 간 관성 비행을 해 최대 고도 3킬로미터까지 도달한 뒤 낙하산을 이용해 지상에 착지한다.

로켓의 비행 데이터는 모두 지상국으로 전송되고 로켓 내부의 데이터 저장 장치에 저장된다. 연구팀은 이번 발사를 위해 상세 설계를 끝낸 뒤 추진기관 지상연소시험, 낙하산 사출장치 시험, 기체구조해석 등을 수행했다.

과학 로켓은 저고도에서 준궤도 수준 고도 범위에서 운용된다. 개발 과정을 통해 로켓 추진기관 기술, 대기권 재진입 기술 등 우주발사체 관련 기반 기술을 확보할 수 있다.

또한 무중력 실험 공간 확보, 대기 측정, 천체 촬영 등의 임무를 수행하며 과학 기술 발전에 기여할 수 있다.

이로 인해 미국이나 유럽 등 우주기술 선진국도 과학 로켓 개발 프로그램에 지속적으로 투자하고 있다.

권 교수 연구팀의 과학 로켓은 최대 2천 500 뉴턴(N)의 추력을 낼 수 있는 하이브리드 로켓 엔진이 장착됐다. 하이브리드 로켓 엔진은 구조가 간단해 취급이 편하면서도 성능이 뛰어나 과학 로켓의 추진기관으로 적합하다.

이 엔진은 ㈜스페이스솔루션에서 개발한 고성능 추진체 밸브가 장착돼 로켓 발사 후에도 지속적 전력 공급 없이 엔진 작동이 가능하다.

촉매반응기를 포함한 모든 부품은 순수 국내 기술로 제작됐고 경량화를 위해 추진제 탱크를 복합 재료로 제작했다. 탄소섬유 튜브를 동체로 활용해 무게를 획기적으로 줄이면서 높은 기계적 성능을 확보하는 설계 기법을 적용했다.

권 교수는 “이번 개발 경험을 토대로 저비용 캔위성(CanSAT)을 우주 궤도에 진입시킬 수 있는 로켓을 구상 중이다”며 “성공적으로 개발한다면 우리나라 위성 및 발사체 기술이 획기적으로 발전할 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. SNUKA-Ⅱ

그림2. 로켓 엔진 지상시험

2017.07.27 조회수 15131 -

박현규 교수, DNA 통한 나노 꽃 구조체 제작 기술 개발

〈 박 현 규 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 가천대학교 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 DNA를 이용해 상온에서 꽃 모양의 나노입자를 합성하는 기술을 개발했다.

이 기술은 아민과 아마이드 구조를 포함한 DNA와 구리 이온의 상호작용을 기반으로 개발됐으며, 이를 이용해 환경 친화적 조건에서 DNA를 고농도로 포집한 꽃 모양의 나노 구조체를 합성하는데 성공했다.

생명화학공학과 출신의 박기수 박사(현 건국대 교수)가 제1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 학술지 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 B(Journal of Materials Chemistry B) 2017년 12호 표지논문으로 선정됐다.

나노 꽃(nanoflowers)이라 불리는 꽃 모양의 나노 물질은 표면이 거칠고 넓은 표면적으로 인해 촉매, 전자기술 및 분석 화학을 비롯해 여러 분야에서 주목받고 있다.

최근에는 단백질을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 제작이 이뤄지고 있으며 이는 일반적인 효소에 비해 높은 활성, 안정성 및 내구성을 지닌다는 것이 증명되고 있다.

그러나 일반적인 단백질 나노 꽃 합성은 고온에서 열수 처리를 통해야만 가능했기 때문에 DNA를 효과적으로 포집하지 못한다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생체 고분자 물질인 핵산이 아마이드 결합 및 아민 그룹을 갖고 있다는 사실에 주목했다. 이를 통해 단백질 기반의 나노 꽃 제작 원리를 바탕으로 핵산을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물 제작이 상온의 친환경적 조건에서 가능함을 증명했다.

연구팀은 다양한 염기서열의 DNA를 이용해 이 기술을 범용적으로 적용 가능함을 확인했다. 이번에 개발된 DNA 기반 나노 꽃 구조물은 기존 기술에 비해 여러 장점을 갖는다. 유해한 화학물질 없이 친환경 제작이 가능하고 낮은 세포독성을 갖는다.

또한 고효율의 DNA 포집이 가능하고 나노 꽃 내부에 포집된 DNA는 핵산 분해효소에 대해 높은 저항성을 보임을 증명했다.

특히 연구팀은 합성된 나노 꽃 입자의 넓은 표면적이 입자 내부 구리의 과산화효소 활성을 크게 향상시킴을 발견했고, 이를 과산화수소를 검출하는 센싱 분야에도 활용 가능할 것으로 예상하고 있다.

연구팀은 향후 다양한 핵산을 이용해 나노 꽃 입자를 합성하고 이를 유전자 치료 및 바이오센서 개발에 응용할 예정이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 DNA를 이용해 상온에서 합성된 나노 꽃 입자는 낮은 세포독성 특성을 띠면서 DNA를 핵산 절단효소로부터 효과적으로 보호하는 특성이 있다”며 “이를 통해 향후 유전자 치료용 전달체 등에 응용 가능하다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 글로벌프론티어 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. journal of Materials Chemistry B 표지

그림2. 다양한 염기서열 및 길이를 가지는 DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 결과를 나타내는 SEM 사진

그림3. DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 과정을 나타내는 모식도

2017.04.14 조회수 22098

박현규 교수, DNA 통한 나노 꽃 구조체 제작 기술 개발

〈 박 현 규 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 가천대학교 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 DNA를 이용해 상온에서 꽃 모양의 나노입자를 합성하는 기술을 개발했다.

이 기술은 아민과 아마이드 구조를 포함한 DNA와 구리 이온의 상호작용을 기반으로 개발됐으며, 이를 이용해 환경 친화적 조건에서 DNA를 고농도로 포집한 꽃 모양의 나노 구조체를 합성하는데 성공했다.

생명화학공학과 출신의 박기수 박사(현 건국대 교수)가 제1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 국제 학술지 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 B(Journal of Materials Chemistry B) 2017년 12호 표지논문으로 선정됐다.

나노 꽃(nanoflowers)이라 불리는 꽃 모양의 나노 물질은 표면이 거칠고 넓은 표면적으로 인해 촉매, 전자기술 및 분석 화학을 비롯해 여러 분야에서 주목받고 있다.

최근에는 단백질을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 제작이 이뤄지고 있으며 이는 일반적인 효소에 비해 높은 활성, 안정성 및 내구성을 지닌다는 것이 증명되고 있다.

그러나 일반적인 단백질 나노 꽃 합성은 고온에서 열수 처리를 통해야만 가능했기 때문에 DNA를 효과적으로 포집하지 못한다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 생체 고분자 물질인 핵산이 아마이드 결합 및 아민 그룹을 갖고 있다는 사실에 주목했다. 이를 통해 단백질 기반의 나노 꽃 제작 원리를 바탕으로 핵산을 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물 제작이 상온의 친환경적 조건에서 가능함을 증명했다.

연구팀은 다양한 염기서열의 DNA를 이용해 이 기술을 범용적으로 적용 가능함을 확인했다. 이번에 개발된 DNA 기반 나노 꽃 구조물은 기존 기술에 비해 여러 장점을 갖는다. 유해한 화학물질 없이 친환경 제작이 가능하고 낮은 세포독성을 갖는다.

또한 고효율의 DNA 포집이 가능하고 나노 꽃 내부에 포집된 DNA는 핵산 분해효소에 대해 높은 저항성을 보임을 증명했다.

특히 연구팀은 합성된 나노 꽃 입자의 넓은 표면적이 입자 내부 구리의 과산화효소 활성을 크게 향상시킴을 발견했고, 이를 과산화수소를 검출하는 센싱 분야에도 활용 가능할 것으로 예상하고 있다.

연구팀은 향후 다양한 핵산을 이용해 나노 꽃 입자를 합성하고 이를 유전자 치료 및 바이오센서 개발에 응용할 예정이다.

박 교수는 “이번 연구에서 개발된 DNA를 이용해 상온에서 합성된 나노 꽃 입자는 낮은 세포독성 특성을 띠면서 DNA를 핵산 절단효소로부터 효과적으로 보호하는 특성이 있다”며 “이를 통해 향후 유전자 치료용 전달체 등에 응용 가능하다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 글로벌프론티어 지원사업의 일환으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. journal of Materials Chemistry B 표지

그림2. 다양한 염기서열 및 길이를 가지는 DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 결과를 나타내는 SEM 사진

그림3. DNA를 이용한 유, 무기 복합 나노 꽃 구조물의 제작 과정을 나타내는 모식도

2017.04.14 조회수 22098 -

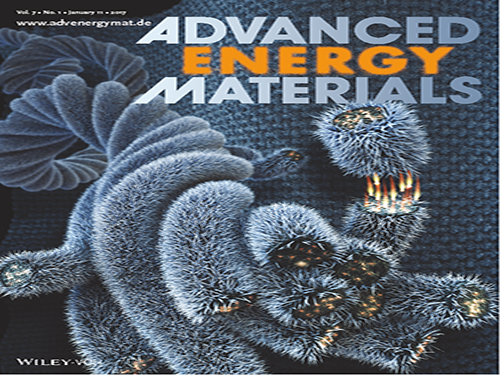

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19 조회수 20905

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19 조회수 20905