-

왼쪽 눈이 본 것을 오른쪽 뇌가 알게 하라

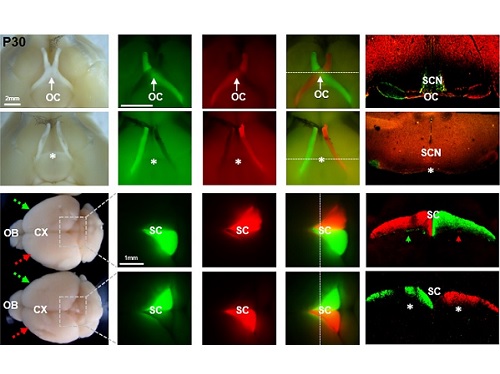

인간을 비롯한 대부분 동물의 신체 기관들은 대칭적 구조를 가지고 있다. 이를 통해 몸의 좌우 균형을 맞추고, 움직이고, 반응을 할 수 있게 된다. 동물의 시각이 시작되는 안구 역시 머리의 양쪽에 하나씩 위치하며 한쪽 눈으로 볼 때 보다 더 넓은 영역의 물체를 인식할 수 있게 된다. 사람이나 고양이 같은 경우는 양쪽 눈이 정면을 향하고 있고, 개나 쥐 같은 동물은 눈이 사람보다 측면부를 향해 있고, 많은 물고기의 경우는 두 눈이 완전히 반대쪽을 향하고 있다. 이로 인해 좌우측 눈이 받아들이는 이미지 역시 차이를 보이게 된다. 인간의 경우 좌측과 우측 눈이 인식하는 이미지의 50%에 가까운 영역이 겹치는 반면, 생쥐의 경우는 5% 이하의 영역이 중복이 되며, 물고기는 중복된 영역이 거의 없다. 이들 겹치는 시각 영역 이미지의 위상차를 뇌가 인식해 동물은 물체의 입체감을 느낄 수 있다. 또, 물체가 움직이는 경우에는 좌측 눈과 우측 눈에 감지된 물체의 이미지의 시간차 정보가 뇌에서 처리되어 물체의 이동 경로를 감지하고 예측할 수 있게 된다. 결국, 중복된 시각 영역이 넓을수록 외부 물체의 입체감과 이동을 더 잘 감지할 수 있게 되어, 대부분 포식 동물들이 넓은 중복 영역을 확보하기 위해 안구를 정면에 위치하는 경우가 많다.

이렇게 좌우 안구에서 인식된 이미지를 뇌의 특정 영역에 전달하기 위해 눈에서 나온 시신경은 뇌의 좌우 반구에 모두 연결이 되어 있다. 흥미롭게 좌우 반구로 연결되는 시신경 비율은 좌우 안구 이미지의 중복 비율에 역비례해서, 인간의 경우 50% 시신경이 반대쪽 뇌로 연결되고, 생쥐의 경우 95% 내외, 물고기는 100% 반대쪽으로 연결된다. 시신경이 좌측 또는 우측 중 어느 쪽 뇌로 뻗어 나갈 것인지를 결정하는 과정은 시신경이 눈에서 출발해 시상하부 영역에 도달할 때 시상하부 중간선에 존재하는 경로 결정자(pathway selection cue)에 의해 일어난다고 알려져 있다. 오랜 동안 이러한 동물의 양안 시각계 (binocular visual system)의 핵심인 시상하부 중간선에서 경로 결정에 관련된 메커니즘을 이해하려는 시도가 있어 왔고 일부 경로 결정 인자들이 밝혀진 바도 있다. 하지만, 핵심인자의 부재로 이 과정에 대한 명확한 이해는 부족한 상황이었다.

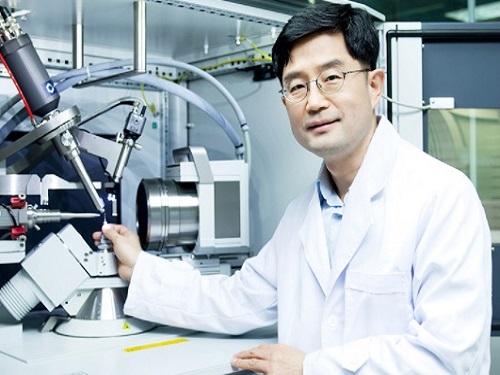

생명과학과 김진우 교수 연구실에서는 시신경 및 시상하부 중간선에 많이 발현되는 VAX1 유전자에 대한 연구를 수행해 오고 있다. 이 유전자가 결핍된 생쥐와 사람은 시신경이 제대로 성장하지 못하고 시신경이 시상하부에서 교차하지 못하는 발달 이상을 보였다. VAX1이 호메오도메인을 가지는 전사인자의 특성을 가지고 있기 때문에 당연히 시상하부에서 경로 결정자의 유전자 발현을 조절해 시신경 교차(optic chiasm)를 생성할 것이라고 추정하였으나, 김교수 연구팀에서는 VAX1이 시상하부 세포에서 전사인자로 기능하기 보다는 눈의 망막신경절세포에서 뻗어 나온 시신경 축삭(axon)에서 mRNA 번역인자로 작용하여 시신경의 성장을 유도한다는 놀라운 사실을 발견하여 2014년 발표한 바 있다. 하지만, VAX1이 전혀 없는 동물은 두개골 기형 때문에 생존하기 어려워 이러한 VAX1 이상으로 인해 시신경 교차가 없는 동물의 시각 반응 및 행동에 대한 이해는 이루어지지 못하고 있었다.

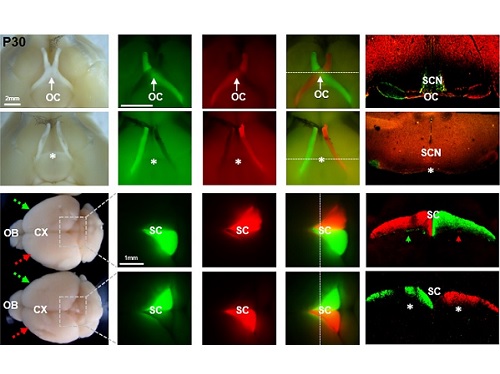

김 교수 연구실에서 VAX1의 전사인자 기능은 유지한 채 시신경 축삭에 작용하지 못하는 VAX1(AA) 생쥐를 제작하였고, 이 생쥐는 외형적 이상이 전혀 없이 정상적으로 태어나 성장하였다. 다만, VAX1(AA) 생쥐는 모든 시신경이 안구와 같은 쪽 뇌에만 연결되는 시신경 교차 결핍증(agenesis of optic chiasm, AOC)을 나타냈다. 이 생쥐의 시각을 다양한 방법을 통해 검증한 결과, 눈 속의 신경 조직인 망막이 빛을 감지하는 기능은 정상이나 입체 시각이 전혀 없었고, 시력 역시 저하되어 있었다.

흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 눈이 아무런 자극이 없는 상태에서도 지속적으로 상하궤도 운동을 하는 시소안구진탕증(Seesaw Nystagmus)를 보인다는 것이었다. 이러한 시소안구진탕증은 시신경 교차에 이상이 있는 사람과 벨지안쉽도그(Belgian sheepdog)에서도 관찰이 된 바 있어서 시신경 교차 결여가 VAX1(AA) 생쥐의 안구 운동 이상의 원인임을 알 수 있었다.

더욱 흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 시각 운동 반응이 반전되어 있다는 점이었다. 왼쪽 눈에 빛을 주면 오른쪽 동공이 먼저 축소되고, 물체 이동을 감지한 후에는 움직이던 눈이 오히려 정면을 응시하는 등, 시각 정보와 반대되는 안구의 움직임을 보였다. VAX1(AA) 생쥐는 시신경 교차에만 이상이 있고 시각을 처리하는 뇌 부위는 정상적으로 형성이 되어 있기 때문에, 이 결과는 우측 눈에서 오는 신호를 처리해 우측 눈으로 운동 정보를 보내야 할 좌측뇌가 정작 좌측 눈에서 오는 신호를 받아 우측 눈을 자극하는 입력-출력 반전(input-output inversion) 현상 때문으로 해석되었다. 하지만, 아직 VAX1(AA) 생쥐의 좌측 눈에서 들어 온 시각 신호가 어떤 뇌 부위를 안구로 다시 전달되는지에 대한 정보가 거의 전무하기 때문에 이러한 반전된 시각-운동 신경망에 대한 이해는 부족한 상황이다. 이를 해결하기 위해 김교수팀은 시각 자극을 받은 VAX1(AA) 생쥐의 뇌를 자기 공명 영상 분석하는 공동 연구를 시작하였다. 이 연구를 통해 동물의 시각 정보가 어떤 경로로 뇌에서 처리되어 운동 신경을 활성화 할 수 있는지에 대한 이해를 심화할 수 있을 것으로 기대한다.

이번 연구는 국제학술지인 Experimental & Molecular Medicine (https://doi.org/10.1038/s12276-023-00930-4) 2월3일자로 발표됐다. KAIST 생명과학과 김진우 교수 연구팀 민광욱 박사가 제1저자로 연구를 주도하였고, 생명과학과 이승희 교수 연구팀, 바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀, 연세대학교 이한웅 교수 연구팀, 한국뇌연구원 김남석 박사, 기초과학연구원 이창준 박사 연구팀이 함께 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자연구지원사업과 선도연구센터사업, 그리고 KAIST 국제공동연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

왼쪽 눈이 본 것을 오른쪽 뇌가 알게 하라

인간을 비롯한 대부분 동물의 신체 기관들은 대칭적 구조를 가지고 있다. 이를 통해 몸의 좌우 균형을 맞추고, 움직이고, 반응을 할 수 있게 된다. 동물의 시각이 시작되는 안구 역시 머리의 양쪽에 하나씩 위치하며 한쪽 눈으로 볼 때 보다 더 넓은 영역의 물체를 인식할 수 있게 된다. 사람이나 고양이 같은 경우는 양쪽 눈이 정면을 향하고 있고, 개나 쥐 같은 동물은 눈이 사람보다 측면부를 향해 있고, 많은 물고기의 경우는 두 눈이 완전히 반대쪽을 향하고 있다. 이로 인해 좌우측 눈이 받아들이는 이미지 역시 차이를 보이게 된다. 인간의 경우 좌측과 우측 눈이 인식하는 이미지의 50%에 가까운 영역이 겹치는 반면, 생쥐의 경우는 5% 이하의 영역이 중복이 되며, 물고기는 중복된 영역이 거의 없다. 이들 겹치는 시각 영역 이미지의 위상차를 뇌가 인식해 동물은 물체의 입체감을 느낄 수 있다. 또, 물체가 움직이는 경우에는 좌측 눈과 우측 눈에 감지된 물체의 이미지의 시간차 정보가 뇌에서 처리되어 물체의 이동 경로를 감지하고 예측할 수 있게 된다. 결국, 중복된 시각 영역이 넓을수록 외부 물체의 입체감과 이동을 더 잘 감지할 수 있게 되어, 대부분 포식 동물들이 넓은 중복 영역을 확보하기 위해 안구를 정면에 위치하는 경우가 많다.

이렇게 좌우 안구에서 인식된 이미지를 뇌의 특정 영역에 전달하기 위해 눈에서 나온 시신경은 뇌의 좌우 반구에 모두 연결이 되어 있다. 흥미롭게 좌우 반구로 연결되는 시신경 비율은 좌우 안구 이미지의 중복 비율에 역비례해서, 인간의 경우 50% 시신경이 반대쪽 뇌로 연결되고, 생쥐의 경우 95% 내외, 물고기는 100% 반대쪽으로 연결된다. 시신경이 좌측 또는 우측 중 어느 쪽 뇌로 뻗어 나갈 것인지를 결정하는 과정은 시신경이 눈에서 출발해 시상하부 영역에 도달할 때 시상하부 중간선에 존재하는 경로 결정자(pathway selection cue)에 의해 일어난다고 알려져 있다. 오랜 동안 이러한 동물의 양안 시각계 (binocular visual system)의 핵심인 시상하부 중간선에서 경로 결정에 관련된 메커니즘을 이해하려는 시도가 있어 왔고 일부 경로 결정 인자들이 밝혀진 바도 있다. 하지만, 핵심인자의 부재로 이 과정에 대한 명확한 이해는 부족한 상황이었다.

생명과학과 김진우 교수 연구실에서는 시신경 및 시상하부 중간선에 많이 발현되는 VAX1 유전자에 대한 연구를 수행해 오고 있다. 이 유전자가 결핍된 생쥐와 사람은 시신경이 제대로 성장하지 못하고 시신경이 시상하부에서 교차하지 못하는 발달 이상을 보였다. VAX1이 호메오도메인을 가지는 전사인자의 특성을 가지고 있기 때문에 당연히 시상하부에서 경로 결정자의 유전자 발현을 조절해 시신경 교차(optic chiasm)를 생성할 것이라고 추정하였으나, 김교수 연구팀에서는 VAX1이 시상하부 세포에서 전사인자로 기능하기 보다는 눈의 망막신경절세포에서 뻗어 나온 시신경 축삭(axon)에서 mRNA 번역인자로 작용하여 시신경의 성장을 유도한다는 놀라운 사실을 발견하여 2014년 발표한 바 있다. 하지만, VAX1이 전혀 없는 동물은 두개골 기형 때문에 생존하기 어려워 이러한 VAX1 이상으로 인해 시신경 교차가 없는 동물의 시각 반응 및 행동에 대한 이해는 이루어지지 못하고 있었다.

김 교수 연구실에서 VAX1의 전사인자 기능은 유지한 채 시신경 축삭에 작용하지 못하는 VAX1(AA) 생쥐를 제작하였고, 이 생쥐는 외형적 이상이 전혀 없이 정상적으로 태어나 성장하였다. 다만, VAX1(AA) 생쥐는 모든 시신경이 안구와 같은 쪽 뇌에만 연결되는 시신경 교차 결핍증(agenesis of optic chiasm, AOC)을 나타냈다. 이 생쥐의 시각을 다양한 방법을 통해 검증한 결과, 눈 속의 신경 조직인 망막이 빛을 감지하는 기능은 정상이나 입체 시각이 전혀 없었고, 시력 역시 저하되어 있었다.

흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 눈이 아무런 자극이 없는 상태에서도 지속적으로 상하궤도 운동을 하는 시소안구진탕증(Seesaw Nystagmus)를 보인다는 것이었다. 이러한 시소안구진탕증은 시신경 교차에 이상이 있는 사람과 벨지안쉽도그(Belgian sheepdog)에서도 관찰이 된 바 있어서 시신경 교차 결여가 VAX1(AA) 생쥐의 안구 운동 이상의 원인임을 알 수 있었다.

더욱 흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 시각 운동 반응이 반전되어 있다는 점이었다. 왼쪽 눈에 빛을 주면 오른쪽 동공이 먼저 축소되고, 물체 이동을 감지한 후에는 움직이던 눈이 오히려 정면을 응시하는 등, 시각 정보와 반대되는 안구의 움직임을 보였다. VAX1(AA) 생쥐는 시신경 교차에만 이상이 있고 시각을 처리하는 뇌 부위는 정상적으로 형성이 되어 있기 때문에, 이 결과는 우측 눈에서 오는 신호를 처리해 우측 눈으로 운동 정보를 보내야 할 좌측뇌가 정작 좌측 눈에서 오는 신호를 받아 우측 눈을 자극하는 입력-출력 반전(input-output inversion) 현상 때문으로 해석되었다. 하지만, 아직 VAX1(AA) 생쥐의 좌측 눈에서 들어 온 시각 신호가 어떤 뇌 부위를 안구로 다시 전달되는지에 대한 정보가 거의 전무하기 때문에 이러한 반전된 시각-운동 신경망에 대한 이해는 부족한 상황이다. 이를 해결하기 위해 김교수팀은 시각 자극을 받은 VAX1(AA) 생쥐의 뇌를 자기 공명 영상 분석하는 공동 연구를 시작하였다. 이 연구를 통해 동물의 시각 정보가 어떤 경로로 뇌에서 처리되어 운동 신경을 활성화 할 수 있는지에 대한 이해를 심화할 수 있을 것으로 기대한다.

이번 연구는 국제학술지인 Experimental & Molecular Medicine (https://doi.org/10.1038/s12276-023-00930-4) 2월3일자로 발표됐다. KAIST 생명과학과 김진우 교수 연구팀 민광욱 박사가 제1저자로 연구를 주도하였고, 생명과학과 이승희 교수 연구팀, 바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀, 연세대학교 이한웅 교수 연구팀, 한국뇌연구원 김남석 박사, 기초과학연구원 이창준 박사 연구팀이 함께 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자연구지원사업과 선도연구센터사업, 그리고 KAIST 국제공동연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02

조회수 9125

-

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27

조회수 11001

-

기저 질환이 없는 코로나19 환자의 중증 신규 유전적 위험 인자 규명

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대병원 강창경, 고영일, 분당서울대병원 송경호 교수, 경북대병원 문준호 교수, 국립중앙의료원 이지연 교수, 지놈오피니언 社로 이루어진 산·학·병 공동연구를 통해 기저 질환이 없는 저위험군의 신규 코로나19 중증 위험 인자를 발굴하고, 발굴된 인자의 과잉 염증반응에 대한 분자 메커니즘을 제시했다고 29일 밝혔다.

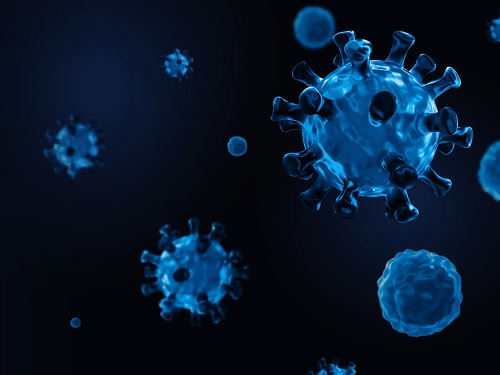

코로나19 바이러스(SARS-CoV2)는 지난 2년이 넘도록 확산하면서 전 세계적으로 6억 명 이상이 감염됐고, 이 중 6백만 명 이상이 사망했다. 이러한 심각성으로 인해 코로나19 바이러스의 병리에 관한 연구가 활발히 진행됐고, 단핵구(큰 크기의 백혈구, Monocyte)의 과잉 염증반응으로 인한 중증 진행 메커니즘 등이 밝혀졌다.

하지만 개별 코로나19 환자마다 면역 반응의 편차가 크게 나타나는 현상에 대해서는 앞서 찾은 연구 결과만으로는 전부 설명할 수 없다. 예를 들어 중증 코로나19 환자 중에서 당뇨병이나 고혈압 등의 기저 질환이 없는 경우도 빈번하기에 이들이 코로나19 감염 시 중증으로 진행될 수 있는 신규 위험 인자를 발굴하는 것은 환자 맞춤형 치료에 있어 매우 중요하다.

우리 대학 생명과학과 최백규, 박성완 석박사통합과정과 서울대병원 강창경 교수가 주도한 이번 연구에서는 기존의 기저 질환이 없는 중증 코로나19 환자의 중증 요인을 알아내기 위해, 국내 4개의 병원이 합동해 총 243명의 코로나19 환자의 임상 정보를 수집 및 분석했다. 연구팀은 그 집단의 임상적 특징을 밝히고, 단일세포 유전자 발현 분석과 후성유전학적 분석을 도입해 관찰된 임상적 특징과 중증 코로나19 내 과잉 염증반응 간의 유전자 발현 조절 메커니즘을 분석했다.

그 결과, 기저 질환이 없는 집단 내 중증 환자는 `클론성조혈증'이라는 특징을 가지고 있는 것을 관찰하였다. 이는 혈액 및 면역 세포를 형성하는 골수 줄기세포 중 후천적 유전자 변이가 있는 집단을 의미한다. 또한 단일세포 유전자 발현 분석을 통해 클론성조혈증을 가진 중증 환자의 경우 단핵구에서 특이적인 과잉 염증반응이 관찰되는 것을 확인했고, 클론성조혈증으로 인해 변화한 후성유전학적 특징이 단핵구 특이적인 과잉 염증반응을 일으키는 유전자 발현을 유도하는 것을 연구팀은 확인했다.

해외 연구단에서도 유사하게 클론성조혈증과 코로나19 간의 관련성에 주목한 연구들이 있었으나 코로나19와의 관련성을 명확히 밝히지 못했고, 과잉 염증반응으로 이어지는 분자 모델 역시 제시하지 못했다. 이에 반해 공동 연구팀은 생물정보학 기반 계층화된 환자 분류법과 환자 유래 다양한 면역 세포를 단 하나의 세포 수준에서 유전자 발현 패턴 및 조절 기전을 해석할 수 있는 단일세포 오믹스 생물학 기법을 적용해 클론성조혈증이 코로나19의 신규 중증 인자임을 명확하게 제시했다. 해당 연구 결과는 앞으로 기저질환이 없는 저위험군 환자라도 클론성조혈증을 갖는 경우 코로나19 감염 시 보다 체계적인 치료 및 관리가 필요함을 의미한다.

이번 연구 결과는 두 개의 국제 학술지, `헤마톨로지카(haematologica, IF=11.04)'에 9월 15일 字 (논문명: Clinical impact of clonal hematopoiesis on severe COVID-19 patients without canonical risk factors) 온라인 게재가 되었으며. ‘실험 및 분자 의학(Experimental & Molecular Medicine, IF=11.590)'에 지난 8월 1일 字 (논문명: Single-cell transcriptome analyses reveal distinct gene expression signatures of severe COVID-19 in the presence of clonal hematopoiesis) 게재 승인됐다.

이번 연구는 장기화된 코로나19 팬데믹 상황 속에서 연구계·의료계·산업계로 이루어진 연구팀 서로 간의 긴밀한 협력을 통해 코로나19 환자의 신규 중증 인자를 밝히고, 그에 대한 분자적 기전을 제시해 환자별 맞춤 치료전략을 제시한 연구로 중개 연구(translational research)의 좋은 예시로 평가받는다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 최백규 석박사통합과정은 "최신의 분자실험 기법인 단일세포 오믹스 실험과 생물정보학 분석 기술의 융합이 신규 코로나19 중증 환자의 아형과 관련 유전자 조절 기전을 규명 가능케 하였다ˮ며, "다른 질환에도 바이오 데이터 기반 융합 연구 기법을 적용할 것이다ˮ고 말했다.

분당서울대병원 송경호 교수는 "이번 연구는 임상 현장에서 코로나 환자별 맞춤 치료 전략을 정립하는 데 있어서 중요한 정보를 제공한 연구ˮ라며 "앞으로도 중증 코로나19 환자의 생존율을 높이기 위해 임상 정보를 바탕으로 한 맞춤 치료전략 연구를 이어나가겠다ˮ라고 밝혔다.

지놈오피니언 대표를 겸임하고 있는 서울대병원 고영일 교수는 "회사에서 개발한 클론성조혈증 탐지 및 분석 기술이 코로나19 팬데믹 해결에 도움이 되어 보람차다ˮ면서 "앞으로도 새로운 바이오마커를 발굴 및 분석하는 기술을 개발해 인류의 건강한 삶에 지속적으로 기여하고 싶다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

기저 질환이 없는 코로나19 환자의 중증 신규 유전적 위험 인자 규명

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대병원 강창경, 고영일, 분당서울대병원 송경호 교수, 경북대병원 문준호 교수, 국립중앙의료원 이지연 교수, 지놈오피니언 社로 이루어진 산·학·병 공동연구를 통해 기저 질환이 없는 저위험군의 신규 코로나19 중증 위험 인자를 발굴하고, 발굴된 인자의 과잉 염증반응에 대한 분자 메커니즘을 제시했다고 29일 밝혔다.

코로나19 바이러스(SARS-CoV2)는 지난 2년이 넘도록 확산하면서 전 세계적으로 6억 명 이상이 감염됐고, 이 중 6백만 명 이상이 사망했다. 이러한 심각성으로 인해 코로나19 바이러스의 병리에 관한 연구가 활발히 진행됐고, 단핵구(큰 크기의 백혈구, Monocyte)의 과잉 염증반응으로 인한 중증 진행 메커니즘 등이 밝혀졌다.

하지만 개별 코로나19 환자마다 면역 반응의 편차가 크게 나타나는 현상에 대해서는 앞서 찾은 연구 결과만으로는 전부 설명할 수 없다. 예를 들어 중증 코로나19 환자 중에서 당뇨병이나 고혈압 등의 기저 질환이 없는 경우도 빈번하기에 이들이 코로나19 감염 시 중증으로 진행될 수 있는 신규 위험 인자를 발굴하는 것은 환자 맞춤형 치료에 있어 매우 중요하다.

우리 대학 생명과학과 최백규, 박성완 석박사통합과정과 서울대병원 강창경 교수가 주도한 이번 연구에서는 기존의 기저 질환이 없는 중증 코로나19 환자의 중증 요인을 알아내기 위해, 국내 4개의 병원이 합동해 총 243명의 코로나19 환자의 임상 정보를 수집 및 분석했다. 연구팀은 그 집단의 임상적 특징을 밝히고, 단일세포 유전자 발현 분석과 후성유전학적 분석을 도입해 관찰된 임상적 특징과 중증 코로나19 내 과잉 염증반응 간의 유전자 발현 조절 메커니즘을 분석했다.

그 결과, 기저 질환이 없는 집단 내 중증 환자는 `클론성조혈증'이라는 특징을 가지고 있는 것을 관찰하였다. 이는 혈액 및 면역 세포를 형성하는 골수 줄기세포 중 후천적 유전자 변이가 있는 집단을 의미한다. 또한 단일세포 유전자 발현 분석을 통해 클론성조혈증을 가진 중증 환자의 경우 단핵구에서 특이적인 과잉 염증반응이 관찰되는 것을 확인했고, 클론성조혈증으로 인해 변화한 후성유전학적 특징이 단핵구 특이적인 과잉 염증반응을 일으키는 유전자 발현을 유도하는 것을 연구팀은 확인했다.

해외 연구단에서도 유사하게 클론성조혈증과 코로나19 간의 관련성에 주목한 연구들이 있었으나 코로나19와의 관련성을 명확히 밝히지 못했고, 과잉 염증반응으로 이어지는 분자 모델 역시 제시하지 못했다. 이에 반해 공동 연구팀은 생물정보학 기반 계층화된 환자 분류법과 환자 유래 다양한 면역 세포를 단 하나의 세포 수준에서 유전자 발현 패턴 및 조절 기전을 해석할 수 있는 단일세포 오믹스 생물학 기법을 적용해 클론성조혈증이 코로나19의 신규 중증 인자임을 명확하게 제시했다. 해당 연구 결과는 앞으로 기저질환이 없는 저위험군 환자라도 클론성조혈증을 갖는 경우 코로나19 감염 시 보다 체계적인 치료 및 관리가 필요함을 의미한다.

이번 연구 결과는 두 개의 국제 학술지, `헤마톨로지카(haematologica, IF=11.04)'에 9월 15일 字 (논문명: Clinical impact of clonal hematopoiesis on severe COVID-19 patients without canonical risk factors) 온라인 게재가 되었으며. ‘실험 및 분자 의학(Experimental & Molecular Medicine, IF=11.590)'에 지난 8월 1일 字 (논문명: Single-cell transcriptome analyses reveal distinct gene expression signatures of severe COVID-19 in the presence of clonal hematopoiesis) 게재 승인됐다.

이번 연구는 장기화된 코로나19 팬데믹 상황 속에서 연구계·의료계·산업계로 이루어진 연구팀 서로 간의 긴밀한 협력을 통해 코로나19 환자의 신규 중증 인자를 밝히고, 그에 대한 분자적 기전을 제시해 환자별 맞춤 치료전략을 제시한 연구로 중개 연구(translational research)의 좋은 예시로 평가받는다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 최백규 석박사통합과정은 "최신의 분자실험 기법인 단일세포 오믹스 실험과 생물정보학 분석 기술의 융합이 신규 코로나19 중증 환자의 아형과 관련 유전자 조절 기전을 규명 가능케 하였다ˮ며, "다른 질환에도 바이오 데이터 기반 융합 연구 기법을 적용할 것이다ˮ고 말했다.

분당서울대병원 송경호 교수는 "이번 연구는 임상 현장에서 코로나 환자별 맞춤 치료 전략을 정립하는 데 있어서 중요한 정보를 제공한 연구ˮ라며 "앞으로도 중증 코로나19 환자의 생존율을 높이기 위해 임상 정보를 바탕으로 한 맞춤 치료전략 연구를 이어나가겠다ˮ라고 밝혔다.

지놈오피니언 대표를 겸임하고 있는 서울대병원 고영일 교수는 "회사에서 개발한 클론성조혈증 탐지 및 분석 기술이 코로나19 팬데믹 해결에 도움이 되어 보람차다ˮ면서 "앞으로도 새로운 바이오마커를 발굴 및 분석하는 기술을 개발해 인류의 건강한 삶에 지속적으로 기여하고 싶다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.29

조회수 11484

-

유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

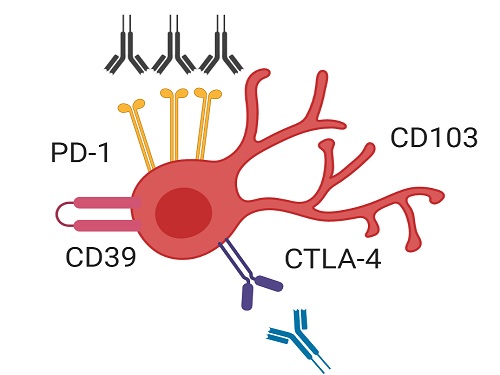

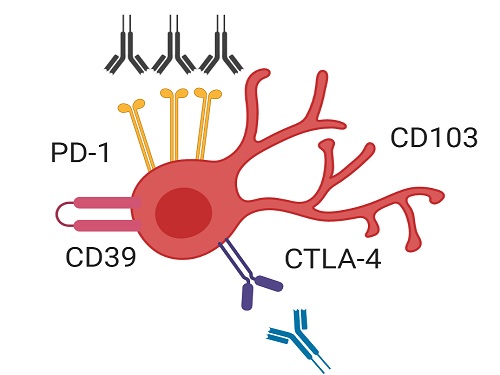

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

2022.09.14

조회수 9664

-

대량의 고농도 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 산업 부생가스 등으로 대량 발생하는 고농도의 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환할 수 있는 생체촉매 기반 C1 바이오 리파이너리 기술*을 개발했다고 14일 밝혔다.

* 제철 공정과 같은 산업공정에서 발생하는 부생가스, 합성가스는 다량의 일산화탄소, 이산화탄소 등의 탄소 1개로 이루어진 C1 가스로 구성되어 있음. 이러한 C1 가스를 미생물과 같은 생체촉매를 활용하여 다양한 화학물질로 전환하는 공정을 C1 가스 바이오 리파이너리(bio-refinery) 기술이라고 함.

최근 탄소 포집 및 전환과 같은 기술들에 대한 산업계의 요구가 커지는 가운데, 미생물을 활용한 친환경 생체촉매 기술이 크게 성장하고 있다.

조병관 교수 연구팀은 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용한 C1 가스 바이오 리파이너리 기술을 개발했다. 이 미생물들은 혐기성 미생물들로 우드-융달 대사회로라는 매우 독특한 대사회로를 이용하여 C1 가스로부터 아세트산을 만드는 미생물로 알려져 있다.

이러한 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용해 산업 부생가스를 활용하는 기술에는 한 가지 문제가 있는데, 바로 독성가스인 일산화탄소의 농도다. 이 미생물은 60% 이상의 고농도 일산화탄소 조건에서는 생명 활동이 크게 저해를 받기 때문에, 생체촉매로써 사용할 수 없게 된다. 다양한 산업에서 발생하는 C1 가스는 공정 과정에 따라 10~70% 정도의 일산화탄소가 포함돼있는데, 특히 철강산업 공정에서 발생하는 고로가스(BFG)에는 약 60%가 넘는 일산화탄소가 포함돼 있다. 따라서, 미생물 기반 고효율 생체촉매 개발을 위해서는 일산화탄소에 대한 저항성을 높이는 것이 필수적으로 선행돼야 한다.

연구팀은 아세토젠 미생물 중 하나인 유박테리움 리모좀(Eubacterium limosum) 균주를 고농도 일산화탄소 조건에 지속적으로 노출해 일산화탄소에 대한 내성이 뛰어난 돌연변이체(ECO2)를 발굴했는데, 해당 돌연변이체는 일산화탄소가 약 60% 이상 포함된 합성가스 조건에서 야생형 미생물보다 약 6배 정도 빠른 성장 속도를 보였다. 이러한 성장 속도는 현재까지 보고된 아세토젠 미생물 중 고농도 일산화탄소 조건(CO 함량 60% 이상)에서 전 세계에서 가장 빠른 속도다.

연구팀은 위의 돌연변이 미생물의 유전체 서열분석을 통해 아세틸 조효소 A 합성 단백질(acetyl-CoA synthase)을 암호화하는 유전자(acsB) 내 돌연변이가 발생한 것을 규명하고, 인공지능 기반의 구조예측을 통해 이러한 변이가 일산화탄소 내성 및 고정률 향상을 유도했음을 밝혔다.

연구팀은 일산화탄소에 대한 내성이 향상된 ECO2 돌연변이 미생물에 2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO)* 생합성 경로를 도입해 C1 가스를 C4 화학물질로 전환할 수 있는 미생물 기반 생체촉매 시스템을 개발했다. ECO2 기반의 생체촉매가 가스 발효과정을 통해 야생형 미생물 대비 약 6.5배 정도의 높은 2,3-BDO 생산성을 보여줌으로써, C1 가스를 효율적으로 C4 화학연료로 전환하는데 성공했다.

*2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO): 농업용 자재, 식품첨가제, 의약품 첨가제, 고분자 첨가제 등 활용 범위가 광범위한 바이오케미칼

연구를 주도한 조병관 교수는 “산업공정 과정에서 발생하는 C1 가스는 일산화탄소, 이산화탄소 등의 혼합가스로, 이를 직접적으로 미생물이 이용하기 위해서는 일산화탄소에 대한 내성 및 전환율 향상이 필수적이다”라고 설명했으며, “다양한 합성생물학 기술들 활용하면 아세토젠 미생물 생체촉매의 활용도를 더욱 개선할 수 있으며, 이러한 고효율 C1 가스 전환 생체촉매 연구는 C1 가스 바이오 리파이너리의 핵심 원천기술로 다양한 산업현장에 적용할 수 있을 것”라고 밝혔다.

생명과학과 진상락(석박사통합과정), 강슬기(박사과정) 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘화학 공학 저널(Chemical Engineering Journal, 영향력지수 14.66)’에 6월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Development of CO gas conversion system using high CO tolerance biocatalyst)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

대량의 고농도 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 산업 부생가스 등으로 대량 발생하는 고농도의 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환할 수 있는 생체촉매 기반 C1 바이오 리파이너리 기술*을 개발했다고 14일 밝혔다.

* 제철 공정과 같은 산업공정에서 발생하는 부생가스, 합성가스는 다량의 일산화탄소, 이산화탄소 등의 탄소 1개로 이루어진 C1 가스로 구성되어 있음. 이러한 C1 가스를 미생물과 같은 생체촉매를 활용하여 다양한 화학물질로 전환하는 공정을 C1 가스 바이오 리파이너리(bio-refinery) 기술이라고 함.

최근 탄소 포집 및 전환과 같은 기술들에 대한 산업계의 요구가 커지는 가운데, 미생물을 활용한 친환경 생체촉매 기술이 크게 성장하고 있다.

조병관 교수 연구팀은 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용한 C1 가스 바이오 리파이너리 기술을 개발했다. 이 미생물들은 혐기성 미생물들로 우드-융달 대사회로라는 매우 독특한 대사회로를 이용하여 C1 가스로부터 아세트산을 만드는 미생물로 알려져 있다.

이러한 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용해 산업 부생가스를 활용하는 기술에는 한 가지 문제가 있는데, 바로 독성가스인 일산화탄소의 농도다. 이 미생물은 60% 이상의 고농도 일산화탄소 조건에서는 생명 활동이 크게 저해를 받기 때문에, 생체촉매로써 사용할 수 없게 된다. 다양한 산업에서 발생하는 C1 가스는 공정 과정에 따라 10~70% 정도의 일산화탄소가 포함돼있는데, 특히 철강산업 공정에서 발생하는 고로가스(BFG)에는 약 60%가 넘는 일산화탄소가 포함돼 있다. 따라서, 미생물 기반 고효율 생체촉매 개발을 위해서는 일산화탄소에 대한 저항성을 높이는 것이 필수적으로 선행돼야 한다.

연구팀은 아세토젠 미생물 중 하나인 유박테리움 리모좀(Eubacterium limosum) 균주를 고농도 일산화탄소 조건에 지속적으로 노출해 일산화탄소에 대한 내성이 뛰어난 돌연변이체(ECO2)를 발굴했는데, 해당 돌연변이체는 일산화탄소가 약 60% 이상 포함된 합성가스 조건에서 야생형 미생물보다 약 6배 정도 빠른 성장 속도를 보였다. 이러한 성장 속도는 현재까지 보고된 아세토젠 미생물 중 고농도 일산화탄소 조건(CO 함량 60% 이상)에서 전 세계에서 가장 빠른 속도다.

연구팀은 위의 돌연변이 미생물의 유전체 서열분석을 통해 아세틸 조효소 A 합성 단백질(acetyl-CoA synthase)을 암호화하는 유전자(acsB) 내 돌연변이가 발생한 것을 규명하고, 인공지능 기반의 구조예측을 통해 이러한 변이가 일산화탄소 내성 및 고정률 향상을 유도했음을 밝혔다.

연구팀은 일산화탄소에 대한 내성이 향상된 ECO2 돌연변이 미생물에 2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO)* 생합성 경로를 도입해 C1 가스를 C4 화학물질로 전환할 수 있는 미생물 기반 생체촉매 시스템을 개발했다. ECO2 기반의 생체촉매가 가스 발효과정을 통해 야생형 미생물 대비 약 6.5배 정도의 높은 2,3-BDO 생산성을 보여줌으로써, C1 가스를 효율적으로 C4 화학연료로 전환하는데 성공했다.

*2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO): 농업용 자재, 식품첨가제, 의약품 첨가제, 고분자 첨가제 등 활용 범위가 광범위한 바이오케미칼

연구를 주도한 조병관 교수는 “산업공정 과정에서 발생하는 C1 가스는 일산화탄소, 이산화탄소 등의 혼합가스로, 이를 직접적으로 미생물이 이용하기 위해서는 일산화탄소에 대한 내성 및 전환율 향상이 필수적이다”라고 설명했으며, “다양한 합성생물학 기술들 활용하면 아세토젠 미생물 생체촉매의 활용도를 더욱 개선할 수 있으며, 이러한 고효율 C1 가스 전환 생체촉매 연구는 C1 가스 바이오 리파이너리의 핵심 원천기술로 다양한 산업현장에 적용할 수 있을 것”라고 밝혔다.

생명과학과 진상락(석박사통합과정), 강슬기(박사과정) 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘화학 공학 저널(Chemical Engineering Journal, 영향력지수 14.66)’에 6월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Development of CO gas conversion system using high CO tolerance biocatalyst)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.15

조회수 11849

-

그래핀 기반 2차원 반도체 소자 시뮬레이션의 양자 도약 달성

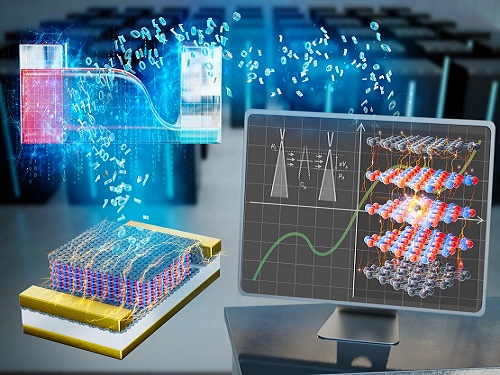

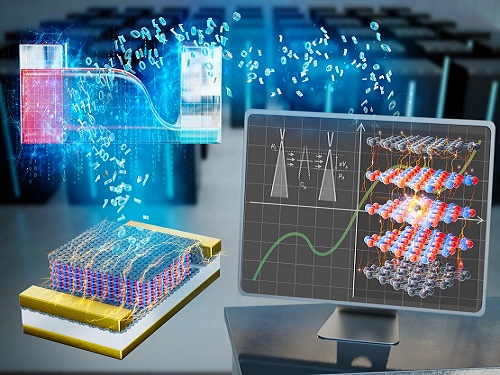

반도체 연구 개발에서 소자의 미세화에 따라 원자 수준에서 전류의 흐름을 이해하고 제어하는 것이 핵심적 요소가 되고 있는 상황에서, 우리 연구진이 기존에는 불가능했던 원자만큼 얇은 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자 역학적 컴퓨터 시뮬레이션을 성공적으로 구현하고 이를 기반으로 원자 결함에 의해 발생하는 특이한 소자 특성을 세계 최초로 보고했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 자체적으로 개발한 양자 수송 이론을 통해 세계 최초로 그래핀 전극 간 전자의 터널링 현상(전자가 포텐셜 장벽을 투과하는 현상)으로 작동하는 *2차원 터널링 트랜지스터의 **제1 원리 시뮬레이션을 수행하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

* 2차원 터널링 트랜지스터: 그래핀을 전극으로 하여 전극 간 전자의 터널링(tunneling) 현상을 통해 소자가 작동하는 반도체 소자이다. 소자의 동작 특성을 결정하는 그래핀 전극간 전자의 터널링 현상은 소스-드레인(source-drain) 전극 및 게이트(gate) 전압에 의해 결정된다.

**제1 원리 시뮬레이션: 제1원리 계산은 물질 내 전자들의 거동을 해석할 때 실험적 데이터나 경험적 모델을 도입하지 않고 지배방정식인 슈뢰딩거 방정식을 원자 정보를 포함시켜 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법으로 대표적인 방법론은 밀도 범함수론(density functional theory, DFT)이 있음

전기및전자공학부 김태형 박사과정과 이주호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 `네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)' (IF 13.20) 3월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Gate-versus defect-induced voltage drop and negative differential resistance in vertical graphene heterostructures)

제1 원리 시뮬레이션이란 슈퍼컴퓨터에서 원자 수준의 양자역학 계산을 수행해 실험적 데이터나 경험적 모델의 도움 없이 물질의 특성을 도출하는 방법으로 제1 원리 계산을 통한 평형 상태의 소재 연구는 1998년 월터 콘(Walter Khon) 교수가 노벨상을 받은 `밀도 범함수론(density functional theory: DFT)'을 기반으로 다방면으로 수행돼왔다.

반면 전압 인가에 따른 비평형 상태에서 작동하는 나노 소자의 제1 원리 계산은 DFT 이론을 적용하기 어렵고 그 대안으로 제시된 이론들에도 한계가 있어 현재 그래핀 기반 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자역학적 시뮬레이션은 불가능한 상황이었다.

연구팀은 먼저 이러한 어려움을 극복하기 위해 자체적으로 수립한 새로운 양자 수송 계산 체계인 다공간 DFT 이론을 발전시켜 그래핀 기반 2차원 터널링 트랜지스터의 제1 원리 시뮬레이션을 가능하게 했다.

다음으로 이를 그래핀 전극-육각형 질화붕소 채널-그래핀 전극 소자 구조에 적용해 질화붕소 층에 존재하는 원자 결함이 다양한 비선형 소자 특성들을 도출시킬 수 있음을 보여 원자 결함의 종류와 위치에 대한 정보가 신뢰성 있는 2차원 소자의 구현에 매우 중요함 요소을 입증했다.

한편 이러한 비선형 소자 특성은 연구진이 기존에 세계 최초로 제안했던 양자 혼성화(quantum hybridization) 소자 원리(device principle)에 따라 발현됨을 보여 2차원 소자의 양자적 특성을 활용하는 한 방향을 제시했다.

김 교수는 "나날이 치열해지는 반도체 연구/개발 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 나노 소자 전산 설계 원천기술을 확보했다ˮ고 연구의 의미를 소개하며 "양자 효과가 극대화될 수밖에 없는 차세대 반도체 연구/개발에서 양자역학적 제1 원리 컴퓨터 시뮬레이션의 역할이 더욱 중요해질 것”이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술 육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

그래핀 기반 2차원 반도체 소자 시뮬레이션의 양자 도약 달성

반도체 연구 개발에서 소자의 미세화에 따라 원자 수준에서 전류의 흐름을 이해하고 제어하는 것이 핵심적 요소가 되고 있는 상황에서, 우리 연구진이 기존에는 불가능했던 원자만큼 얇은 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자 역학적 컴퓨터 시뮬레이션을 성공적으로 구현하고 이를 기반으로 원자 결함에 의해 발생하는 특이한 소자 특성을 세계 최초로 보고했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 자체적으로 개발한 양자 수송 이론을 통해 세계 최초로 그래핀 전극 간 전자의 터널링 현상(전자가 포텐셜 장벽을 투과하는 현상)으로 작동하는 *2차원 터널링 트랜지스터의 **제1 원리 시뮬레이션을 수행하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

* 2차원 터널링 트랜지스터: 그래핀을 전극으로 하여 전극 간 전자의 터널링(tunneling) 현상을 통해 소자가 작동하는 반도체 소자이다. 소자의 동작 특성을 결정하는 그래핀 전극간 전자의 터널링 현상은 소스-드레인(source-drain) 전극 및 게이트(gate) 전압에 의해 결정된다.

**제1 원리 시뮬레이션: 제1원리 계산은 물질 내 전자들의 거동을 해석할 때 실험적 데이터나 경험적 모델을 도입하지 않고 지배방정식인 슈뢰딩거 방정식을 원자 정보를 포함시켜 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법으로 대표적인 방법론은 밀도 범함수론(density functional theory, DFT)이 있음

전기및전자공학부 김태형 박사과정과 이주호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 `네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)' (IF 13.20) 3월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Gate-versus defect-induced voltage drop and negative differential resistance in vertical graphene heterostructures)

제1 원리 시뮬레이션이란 슈퍼컴퓨터에서 원자 수준의 양자역학 계산을 수행해 실험적 데이터나 경험적 모델의 도움 없이 물질의 특성을 도출하는 방법으로 제1 원리 계산을 통한 평형 상태의 소재 연구는 1998년 월터 콘(Walter Khon) 교수가 노벨상을 받은 `밀도 범함수론(density functional theory: DFT)'을 기반으로 다방면으로 수행돼왔다.

반면 전압 인가에 따른 비평형 상태에서 작동하는 나노 소자의 제1 원리 계산은 DFT 이론을 적용하기 어렵고 그 대안으로 제시된 이론들에도 한계가 있어 현재 그래핀 기반 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자역학적 시뮬레이션은 불가능한 상황이었다.

연구팀은 먼저 이러한 어려움을 극복하기 위해 자체적으로 수립한 새로운 양자 수송 계산 체계인 다공간 DFT 이론을 발전시켜 그래핀 기반 2차원 터널링 트랜지스터의 제1 원리 시뮬레이션을 가능하게 했다.

다음으로 이를 그래핀 전극-육각형 질화붕소 채널-그래핀 전극 소자 구조에 적용해 질화붕소 층에 존재하는 원자 결함이 다양한 비선형 소자 특성들을 도출시킬 수 있음을 보여 원자 결함의 종류와 위치에 대한 정보가 신뢰성 있는 2차원 소자의 구현에 매우 중요함 요소을 입증했다.

한편 이러한 비선형 소자 특성은 연구진이 기존에 세계 최초로 제안했던 양자 혼성화(quantum hybridization) 소자 원리(device principle)에 따라 발현됨을 보여 2차원 소자의 양자적 특성을 활용하는 한 방향을 제시했다.

김 교수는 "나날이 치열해지는 반도체 연구/개발 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 나노 소자 전산 설계 원천기술을 확보했다ˮ고 연구의 의미를 소개하며 "양자 효과가 극대화될 수밖에 없는 차세대 반도체 연구/개발에서 양자역학적 제1 원리 컴퓨터 시뮬레이션의 역할이 더욱 중요해질 것”이라고 강조했다.

한편 이번 연구는 삼성전자 미래기술 육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2022.04.04

조회수 14490

-

코로나19 바이러스의 높은 전파율은 위중증화 비율을 낮춘다는 연구 결과를 수리 모델로 입증

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 수리과학과 김재경 교수 공동연구팀은 수학 모델 연구를 통해 ‘높은 바이러스 전파율은 궁극적으로 코로나19 위중증화 비율을 낮춘다’는 역설적인 연구결과를 발표했다.

2년 전부터 시작된 코로나19 팬데믹이 아직 종식되지 않은 가운데, 오미크론 변이주가 우세 종이 되면서 한국을 비롯한 세계 각국에서는 코로나19 환자 수가 급증하고 있다. 한편, 이러한 오미크론의 유행이 오히려 코로나19가 경증 호흡기 질환으로 토착화되는 것을 앞당기면서 코로나19 팬데믹의 종식을 가져올 수 있다는 조심스러운 전망들도 나오고 있다. 이와 동시에, 일부 유럽 국가들에서는 사회적 거리두기 등의 방역 대책을 완화하고 코로나19 이전의 일상생활로 돌아가는 정책을 취하기 시작하고 있다.

이렇게 코로나19 팬데믹의 미래가 아직 불분명하고 혼돈스러운 상황에서, 김재경 교수 및 홍혁표 석박사통합과정, 고려대 구로병원 감염내과 노지윤 교수, 신의철 교수 등으로 구성된 공동연구팀은 ‘바이러스 전파율이 변화하면 코로나19 토착화의 과정에서 어떤 일이 일어날까?’하는 질문에 대한 답을 구하기 위해 수학 모델을 만들어 분석했다.

이번 연구에서는 코로나19 바이러스에 대한 인체 면역반응을, 짧게 유지되는 중화항체 면역반응과 오래 유지되는 T 세포 면역반응으로 나누어 수학 모델에 적용하는 새로운 접근법을 택했다. 그리고 돌파감염이 빈번히 일어날 수 있지만, 돌파감염 후 회복하고 나면 면역반응이 다시 증강된다는 사실을 바탕으로 분석했다.

그 결과, 백신 접종률이 높은 상황에서는 바이러스 전파율이 높아지면 일시적으로는 코로나19 환자 수는 증가하지만 궁극적으로 코로나19 위중증화 비율이 낮아지면서 위중증 코로나19 환자 수는 줄어들고 결과적으로 코로나19가 경증 호흡기 질환으로 토착화되는 과정이 오히려 빨라질 수 있다는 역설적인 연구 결과를 얻었다.

연구팀이 가정한 바이러스 전파율이 높아지는 상황은, 실제에서는 사회적 거리두기 완화나 오미크론 등 전파가 잘 되는 변이주의 출현으로 일어날 수 있다. 이번 연구 결과는 오미크론 자체의 낮은 위중증 성질은 배제하고, 높은 전파율이 일으키는 결과를 예측한 것으로서 코로나19 토착화 과정에서 일어날 수 있는 일들을 잘 설명해 주고 있다.

연구팀은 연령이나 기저질환 유무에 따라 다르게 나타나는 위중증률을 수학 모델에서 고려하지 않은 제한점을 이야기하며, 특히 고위험군 집단을 대상으로 이번 연구 결과를 적용할 때는 주의가 필요하다고 설명했다. 또한 바이러스 전파율이 높아지는 상황에서 일시적으로 증가하는 코로나19 환자 수가 너무 많아지면 의료체계가 붕괴될 수도 있으므로, 이러한 점을 고려해 연구 결과를 신중하게 해석, 적용할 필요가 있다고 연구팀은 설명하였다. 따라서 향후 단계적 일상회복 정책으로 다시 전환할 때는 그 무엇보다도 위중증 환자를 수용할 병상 확보 등 의료체계의 정비가 중요하다는 점을 강조했다.

김재경 교수와 홍혁표 대학원생은 ‘코로나19 팬데믹과 같이 미래가 불투명한 상황에서 수학 모델을 잘 활용함으로써 인간의 직관으로는 유추하기 어려운 역설적인 연구결과를 얻었다’며 앞으로도 의학 연구에서 수학 모델을 적극적으로 이용하는 것이 중요하다는 점을 역설했다.

노지윤 교수와 신의철 교수는 ‘오미크론이 우세 종이 되고 코로나19 환자 수가 급증하는 현 상황에서 무조건 두려워만 할 것이 아니라 과학적 접근을 통해 미래를 예측하고 이를 정책에 반영하는 것이 매우 중요하다’고 강조했다.

이번 연구 결과는 2월 11일 字로 메드아카이브(medRxiv)에 공개됐다(논문 제목: Increasing viral transmission paradoxically reduces progression rates to severe COVID-19 during endemic transition).

한편, 이번 연구는 기초과학연구원, 한국보건산업진흥원, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

코로나19 바이러스의 높은 전파율은 위중증화 비율을 낮춘다는 연구 결과를 수리 모델로 입증

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수, 수리과학과 김재경 교수 공동연구팀은 수학 모델 연구를 통해 ‘높은 바이러스 전파율은 궁극적으로 코로나19 위중증화 비율을 낮춘다’는 역설적인 연구결과를 발표했다.

2년 전부터 시작된 코로나19 팬데믹이 아직 종식되지 않은 가운데, 오미크론 변이주가 우세 종이 되면서 한국을 비롯한 세계 각국에서는 코로나19 환자 수가 급증하고 있다. 한편, 이러한 오미크론의 유행이 오히려 코로나19가 경증 호흡기 질환으로 토착화되는 것을 앞당기면서 코로나19 팬데믹의 종식을 가져올 수 있다는 조심스러운 전망들도 나오고 있다. 이와 동시에, 일부 유럽 국가들에서는 사회적 거리두기 등의 방역 대책을 완화하고 코로나19 이전의 일상생활로 돌아가는 정책을 취하기 시작하고 있다.

이렇게 코로나19 팬데믹의 미래가 아직 불분명하고 혼돈스러운 상황에서, 김재경 교수 및 홍혁표 석박사통합과정, 고려대 구로병원 감염내과 노지윤 교수, 신의철 교수 등으로 구성된 공동연구팀은 ‘바이러스 전파율이 변화하면 코로나19 토착화의 과정에서 어떤 일이 일어날까?’하는 질문에 대한 답을 구하기 위해 수학 모델을 만들어 분석했다.

이번 연구에서는 코로나19 바이러스에 대한 인체 면역반응을, 짧게 유지되는 중화항체 면역반응과 오래 유지되는 T 세포 면역반응으로 나누어 수학 모델에 적용하는 새로운 접근법을 택했다. 그리고 돌파감염이 빈번히 일어날 수 있지만, 돌파감염 후 회복하고 나면 면역반응이 다시 증강된다는 사실을 바탕으로 분석했다.

그 결과, 백신 접종률이 높은 상황에서는 바이러스 전파율이 높아지면 일시적으로는 코로나19 환자 수는 증가하지만 궁극적으로 코로나19 위중증화 비율이 낮아지면서 위중증 코로나19 환자 수는 줄어들고 결과적으로 코로나19가 경증 호흡기 질환으로 토착화되는 과정이 오히려 빨라질 수 있다는 역설적인 연구 결과를 얻었다.

연구팀이 가정한 바이러스 전파율이 높아지는 상황은, 실제에서는 사회적 거리두기 완화나 오미크론 등 전파가 잘 되는 변이주의 출현으로 일어날 수 있다. 이번 연구 결과는 오미크론 자체의 낮은 위중증 성질은 배제하고, 높은 전파율이 일으키는 결과를 예측한 것으로서 코로나19 토착화 과정에서 일어날 수 있는 일들을 잘 설명해 주고 있다.

연구팀은 연령이나 기저질환 유무에 따라 다르게 나타나는 위중증률을 수학 모델에서 고려하지 않은 제한점을 이야기하며, 특히 고위험군 집단을 대상으로 이번 연구 결과를 적용할 때는 주의가 필요하다고 설명했다. 또한 바이러스 전파율이 높아지는 상황에서 일시적으로 증가하는 코로나19 환자 수가 너무 많아지면 의료체계가 붕괴될 수도 있으므로, 이러한 점을 고려해 연구 결과를 신중하게 해석, 적용할 필요가 있다고 연구팀은 설명하였다. 따라서 향후 단계적 일상회복 정책으로 다시 전환할 때는 그 무엇보다도 위중증 환자를 수용할 병상 확보 등 의료체계의 정비가 중요하다는 점을 강조했다.

김재경 교수와 홍혁표 대학원생은 ‘코로나19 팬데믹과 같이 미래가 불투명한 상황에서 수학 모델을 잘 활용함으로써 인간의 직관으로는 유추하기 어려운 역설적인 연구결과를 얻었다’며 앞으로도 의학 연구에서 수학 모델을 적극적으로 이용하는 것이 중요하다는 점을 역설했다.

노지윤 교수와 신의철 교수는 ‘오미크론이 우세 종이 되고 코로나19 환자 수가 급증하는 현 상황에서 무조건 두려워만 할 것이 아니라 과학적 접근을 통해 미래를 예측하고 이를 정책에 반영하는 것이 매우 중요하다’고 강조했다.

이번 연구 결과는 2월 11일 字로 메드아카이브(medRxiv)에 공개됐다(논문 제목: Increasing viral transmission paradoxically reduces progression rates to severe COVID-19 during endemic transition).

한편, 이번 연구는 기초과학연구원, 한국보건산업진흥원, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.14

조회수 10440

-

계산적 항체 디자인을 통한 범용성 코로나바이러스 중화항체 개발

우리 대학 생명과학과 오병하 교수 연구팀이 계산적 항체 디자인을 개발하고 이를 적용해 오미크론을 포함해 현재 유행 중인 모든 코로나19 변종 바이러스에 뛰어난 효과를 나타내는 중화항체*를 개발했다고 밝혔다.

*병원체가 신체에 침투했을 때 생화학적으로 미치는 영향을 중화하여 세포를 방어하는 치료용 항체.

코로나19 감염을 유발하는 바이러스로 알려진 SARS-CoV-2 바이러스*는 스파이크 당단백질 부위에 있는 수용체 결합 부위(이하 항원)를 인간 세포막에 붙어있는 hACE2(human Angiotensin Converting Enzyme2) 수용체에 결합시켜 세포 내로 침입하는 기전을 보인다. 이러한 기전에 착안해 세계 유수의 제약회사들의 연구진은 수용체 결합 부위에 붙는 중화항체 에테세비맙(Etesevimab), 밤라니비맙(Bamlanivimab) 등을 개발했다.

*현재 중증급성호흡기 증후군 팬데믹을 일으키고 있는 코로나바이러스. RNA 바이러스이며 바이러스 표면 스파이크 단백질을 통해 인간 ACE2 단백질과 결합하여 세포 내로 침투.

하지만, 이 항체들은 최초에 유행한 코로나바이러스에 효과적인 것과 다르게 알파, 베타, 델타 등과 같은 변이에는 중화능이 없거나 떨어지는 것으로 보고됐다. 변이 바이러스의 등장으로 기존 항체들의 중화능이 떨어지는 이유는 바이러스의 항체 인식부위 서열에 변이가 생겨 항체가 더 이상 제대로 결합하지 못하게 되기 때문이다.

연구진은 계산적 단백질 디자인 방법으로 바이러스 항원에서 변이가 생기지 않는 부분에 강력하게 결합하는 항체를 개발했다. 결과적으로, 이번에 개발한 항체는 오미크론을 포함해 알려진 SARS-CoV-2의 모든 변이 바이러스뿐만 아니라 SARS-CoV-1, 천산갑 코로나 바이러스에도 강력한 결합력*을 보이며 우수한 중화 능력 지표**도 확인했다.

* picomolar(리터당 10-12 mole)에서 femtomolar (리터당 10-15 mole)의 결합력을 보임.

** Neutralization constant 50 (NC50) 가 0.10-8.3 nM로써 높은 중화능을 보임.

연구진이 개발한 항체는 미래에 출현할지 모르는 새로운 중증호흡기증후군 유발 코로나바이러스에도 대응할 수 있는 범용 코로나 치료항체 후보로 기대된다. 또한, 이번에 개발된 계산적 항체 디자인 기술은 항원의 특정 부위에 결합하는 항체를 발굴하는 새로운 방법으로서 그 응용성이 넓고 기술적 가치가 높다.

오병하 교수는 "이번에 개발한 항체는 아미노산 서열이 거의 바뀌지 않는 표면에 결합하기 때문에 향후 출현할 수 있는 신·변종 코로나바이러스에 즉각 대응할 수 있는 치료 물질이 될 수 있다는데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔으며, 아울러, "이번 연구를 통해 개발한 계산적 항체 디자인 방법은 실험적으로는 얻기 어려운 항체를 개발하는데 널리 이용될 것으로 기대한다ˮ라고 밝혔다.

우리 대학 생명과학과 정보성 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 항체 전문 학술지 ‘mAbs’에 게재됐다. 이번 연구는 연세대학교 조현수 교수 연구팀과 한국화학연구소 김균도 박사 연구팀도 참여했다. (관련 논문명: Computational design of a neutralizing antibody with picomolar binding affinity for all concerning SARS-CoV-2 variants)

참고로, 상기 논문 발표 후 오미크론이 새롭게 출현하였으며, 연구진은 개발한 중화항체가 이 변종에도 효과가 있음을 실험적으로 입증하였다.

한편 이번 연구는 KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업단과 한국과학재단 기초과학연구실 사업의 지원을 받아 수행됐다.

계산적 항체 디자인을 통한 범용성 코로나바이러스 중화항체 개발

우리 대학 생명과학과 오병하 교수 연구팀이 계산적 항체 디자인을 개발하고 이를 적용해 오미크론을 포함해 현재 유행 중인 모든 코로나19 변종 바이러스에 뛰어난 효과를 나타내는 중화항체*를 개발했다고 밝혔다.

*병원체가 신체에 침투했을 때 생화학적으로 미치는 영향을 중화하여 세포를 방어하는 치료용 항체.

코로나19 감염을 유발하는 바이러스로 알려진 SARS-CoV-2 바이러스*는 스파이크 당단백질 부위에 있는 수용체 결합 부위(이하 항원)를 인간 세포막에 붙어있는 hACE2(human Angiotensin Converting Enzyme2) 수용체에 결합시켜 세포 내로 침입하는 기전을 보인다. 이러한 기전에 착안해 세계 유수의 제약회사들의 연구진은 수용체 결합 부위에 붙는 중화항체 에테세비맙(Etesevimab), 밤라니비맙(Bamlanivimab) 등을 개발했다.

*현재 중증급성호흡기 증후군 팬데믹을 일으키고 있는 코로나바이러스. RNA 바이러스이며 바이러스 표면 스파이크 단백질을 통해 인간 ACE2 단백질과 결합하여 세포 내로 침투.

하지만, 이 항체들은 최초에 유행한 코로나바이러스에 효과적인 것과 다르게 알파, 베타, 델타 등과 같은 변이에는 중화능이 없거나 떨어지는 것으로 보고됐다. 변이 바이러스의 등장으로 기존 항체들의 중화능이 떨어지는 이유는 바이러스의 항체 인식부위 서열에 변이가 생겨 항체가 더 이상 제대로 결합하지 못하게 되기 때문이다.

연구진은 계산적 단백질 디자인 방법으로 바이러스 항원에서 변이가 생기지 않는 부분에 강력하게 결합하는 항체를 개발했다. 결과적으로, 이번에 개발한 항체는 오미크론을 포함해 알려진 SARS-CoV-2의 모든 변이 바이러스뿐만 아니라 SARS-CoV-1, 천산갑 코로나 바이러스에도 강력한 결합력*을 보이며 우수한 중화 능력 지표**도 확인했다.

* picomolar(리터당 10-12 mole)에서 femtomolar (리터당 10-15 mole)의 결합력을 보임.

** Neutralization constant 50 (NC50) 가 0.10-8.3 nM로써 높은 중화능을 보임.

연구진이 개발한 항체는 미래에 출현할지 모르는 새로운 중증호흡기증후군 유발 코로나바이러스에도 대응할 수 있는 범용 코로나 치료항체 후보로 기대된다. 또한, 이번에 개발된 계산적 항체 디자인 기술은 항원의 특정 부위에 결합하는 항체를 발굴하는 새로운 방법으로서 그 응용성이 넓고 기술적 가치가 높다.

오병하 교수는 "이번에 개발한 항체는 아미노산 서열이 거의 바뀌지 않는 표면에 결합하기 때문에 향후 출현할 수 있는 신·변종 코로나바이러스에 즉각 대응할 수 있는 치료 물질이 될 수 있다는데 큰 의의가 있다ˮ라고 밝혔으며, 아울러, "이번 연구를 통해 개발한 계산적 항체 디자인 방법은 실험적으로는 얻기 어려운 항체를 개발하는데 널리 이용될 것으로 기대한다ˮ라고 밝혔다.

우리 대학 생명과학과 정보성 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 항체 전문 학술지 ‘mAbs’에 게재됐다. 이번 연구는 연세대학교 조현수 교수 연구팀과 한국화학연구소 김균도 박사 연구팀도 참여했다. (관련 논문명: Computational design of a neutralizing antibody with picomolar binding affinity for all concerning SARS-CoV-2 variants)

참고로, 상기 논문 발표 후 오미크론이 새롭게 출현하였으며, 연구진은 개발한 중화항체가 이 변종에도 효과가 있음을 실험적으로 입증하였다.

한편 이번 연구는 KAIST 코로나대응 과학기술뉴딜사업단과 한국과학재단 기초과학연구실 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.04

조회수 9654

-

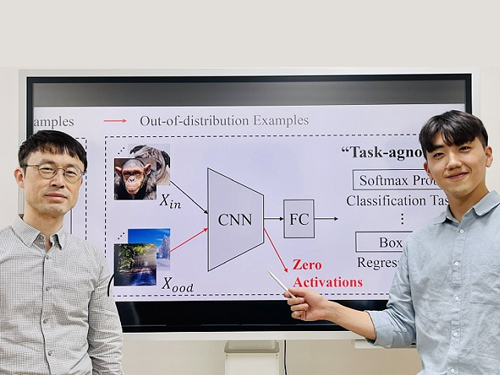

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

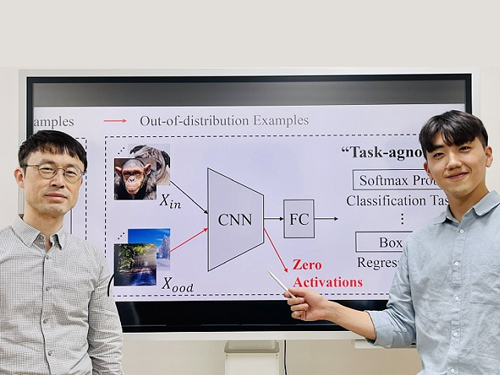

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

소량의 데이터로 딥러닝 정확도 향상기술 발표

최근 다양한 분야에서 심층 학습(딥러닝) 기술을 활용한 서비스가 급속히 증가하고 있다. 서비스 구축을 위해서는 심층 학습 모델을 훈련해야 하며, 이를 위해서는 충분한 훈련 데이터를 준비해야 한다. 특히 훈련 데이터에 정답지를 만드는 레이블링(labeling) 과정이 필요한데 (예를 들어, 낙타 사진에 `낙타'라고 정답을 적어줌), 이 과정은 일반적으로 수작업으로 진행되므로 엄청난 노동력과 시간이 소요된다. 따라서 훈련 데이터가 충분하지 않은 상황을 효과적으로 타개하는 방법이 요구되고 있다.

우리 대학 전산학부 이재길 교수 연구팀이 적은 양의 훈련 데이터가 존재할 때도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있는 새로운 모델 훈련 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

심층 학습 모델의 훈련은 주어진 훈련 데이터에서 레이블과 관련성이 높은 특성을 찾아내는 과정으로 볼 수 있다. 예를 들어, `낙타'의 주요 특성이 등에 있는 `혹'이라는 것을 알아내는 것이다. 그런데 훈련 데이터가 불충분할 경우 바람직하지 않은 특성까지도 같이 추출될 수 있는 문제가 발생한다. 예를 들어, 낙타 사진의 배경으로 종종 사막이 등장하기에 낙타에 대한 특성으로 `사막'이 추출되는 것도 가능하다. 사막은 낙타의 고유한 특성이 아닐뿐더러, 이러한 바람직하지 않은 특성으로 인해 사막이 아닌 곳(예: 동물원)에 있는 낙타는 인식하지 못할 수 있다.

이 교수팀이 개발한 기술은 심층 학습 모델의 훈련에서 바람직하지 않은 특성을 억제해 충분하지 않은 훈련 데이터를 가지고도 높은 예측 정확도를 달성할 수 있게 해준다.

우리 대학 지식서비스공학대학원에 재학 중인 박동민 박사과정 학생이 제1 저자, 송환준 박사, 김민석 박사과정 학생이 제2, 제3 저자로 각각 참여한 이번 연구는 최고권위 국제학술대회 `신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2021'에서 올 12월 발표될 예정이다. (논문명 : Task-Agnostic Undesirable Feature Deactivation Using Out-of-Distribution Data)

바람직하지 않은 특성을 억제하기 위해서 분포 外(out-of-distribution) 데이터를 활용한다. 예를 들어, 낙타와 호랑이 사진의 분류를 위한 훈련 데이터에 대해 여우 사진은 분포 외 데이터가 된다. 이때 이 교수팀이 착안한 점은 훈련 데이터에 존재하는 바람직하지 않은 특성은 분포 외 데이터에도 존재할 수 있다는 점이다.

즉, 위의 예에서 여우 사진의 배경으로도 사막이 나올 수 있다. 따라서 다량의 분포 외 데이터를 추가로 활용해 여기에서 추출된 특성은 영(0) 벡터가 되도록 심층 학습 모델의 훈련 과정을 규제해 바람직하지 않은 특성의 효과를 억제한다. 훈련 과정을 규제한다는 측면에서 정규화 방법론의 일종이라 볼 수 있다. 분포 외 데이터는 쓸모없는 것이라 여겨지고 있었으나, 이번 기술에 의해 훈련 데이터 부족을 해소할 수 있는 유용한 보완재로 탈바꿈될 수 있다.

연구팀은 이 정규화 방법론을 `비선호(比選好) 특성 억제'라고 이름 붙이고 이미지 데이터 분석의 세 가지 주요 문제에 적용했다. 그 결과, 기존 최신 방법론과 비교했을 때, 이미지 분류 문제에서 최대 12% 예측 정확도를 향상했고, 객체 검출 문제에서 최대 3% 예측 정확도를 향상했으며, 객체 지역화 문제에서 최대 8% 예측 정확도를 향상했다.

제1 저자인 박동민 박사과정 학생은 "이번 기술은 훈련 데이터 부족 현상을 해결할 수 있는 새로운 방법ˮ 이라면서 "분류, 회귀 분석을 비롯한 다양한 기계 학습 문제에 폭넓게 적용될 수 있어, 심층 학습의 전반적인 성능 개선에 기여할 수 있다ˮ 고 밝혔다.

연구팀을 지도한 이재길 교수도 "이 기술이 텐서플로우(TensorFlow) 혹은 파이토치(PyTorch)와 같은 기존의 심층 학습 라이브러리에 추가되면 기계 학습 및 심층 학습 학계에 큰 파급효과를 낼 수 있을 것이다ˮ고 말했다.

한편, 이 기술은 과학기술정보통신부 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 SW스타랩 과제로 개발한 연구성과 결과물(2020-0-00862, DB4DL: 딥러닝 지원 고사용성 및 고성능 분산 인메모리 DBMS 개발)이다. (끝).

2021.10.27

조회수 13046

-

코로나19 환자에서 나타나는 자연살해 세포 변화 규명

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 충남대학교병원 감염내과 김연숙, 천신혜 교수팀과의 공동연구를 통해 코로나19 환자들에서 자연살해 세포의 항바이러스 기능이 약화돼 있고, 이러한 기능 변화는 경증 코로나19 환자에서는 일주일 내로 사라지지만 중증 환자에서는 오래 지속됨을 규명했다고 10일 밝혔다. 이로써, 항바이러스 선천면역 반응의 한 축을 담당하는 자연살해 세포의 기능 이상을 중증 코로나19 환자에서 처음으로 규명하게 됐다.

우리 몸은 바이러스에 감염되면 이에 대항하여 일차적으로 선천면역 반응이 나타나며, 항바이러스 선천면역 반응을 담당하는 주된 세포가 바로 자연살해 세포다. 이러한 자연살해 세포의 대부분을 차지하는 것이 바이러스에 감염된 세포를 직접 죽이는 세포독성 자연살해 세포인데, 코로나19 환자에서 이러한 세포독성 자연살해 세포의 수나 기능이 감소돼 있다는 보고는 있었지만, 자연살해 세포의 구체적인 변화나 기능감소 기전에 대해서는 규명된 바가 없었다.

이번 연구에서 KAIST-충남대병원 공동연구팀은 한국인 코로나19 환자들을 대상으로 진단 초기부터 회복 시까지 추적 연구를 수행해 코로나19 바이러스 감염증에서 질병의 진행 과정에 따라 자연살해 세포에 일어나는 변화를 최초로 규명했고, 중증 환자와 경증 환자에서 자연살해 세포의 특성 및 기능의 차이점에 대해 밝혔다. 특히 이번 연구에서는 최첨단 면역학 연구기법과 유전자 발현 분석을 동시에 활용해 코로나19 환자에서 자연살해 세포들에 나타나는 변화를 다각도에서 분석하고 규명했다.

공동연구팀은 정상인이나 독감 환자와는 달리 코로나19 환자에게서만 특징적으로 나타나는 비정형 자연살해 세포를 발견했고, 이러한 비정형 자연살해 세포가 일반적인 자연살해 세포보다 세포독성 기능이 감소해있음을 밝혔다.

연구팀은 이러한 비정형 자연살해 세포들이 질병의 중증도와 관계없이 코로나19 바이러스에 감염된 환자들에서 공통적으로 질병 초기에 빠르게 증가하며, 이로 인해 코로나19 환자의 선천면역 반응이 약화되어 있음을 밝혔다. 그리고 코로나19 환자들의 질병 진행 과정에서 자연살해 세포 특성을 추적 관찰한 결과, 중증 코로나19 환자에서 이러한 비정형 자연살해 세포들의 증가 상태가 더 장기간 지속되며 이는 선천면역 반응의 손상과 연관됨을 밝혔다.

이번 연구는 세계 처음으로 코로나19 환자에서 비정형 자연살해 세포의 증가를 발견해 코로나19 환자에서 나타나는 선천면역 반응 손상의 기전을 보고한 연구로 세계 면역학계의 주목을 받고 있다.

과학기술원 공동연구과제의 지원을 받아 수행한 이번 연구 결과는 국제 저명 학술지인 `알레르기 및 임상면역학 저널(The Journal of Allergy and Clinical Immunolgy)'에 게재됐다. 특히 이번 논문은 저널 편집자로부터 주목을 받아야 할 주요 연구성과로 선정돼 하이라이트 논문으로 저널에 소개될 예정이다. (논문명: Abnormality in the NK cell population is prolonged in severe COVID-19 patients)

이번 연구의 제1 저자인 우리 대학 임가람 박사 연구원(現 연세의대 소화기내과 임상강사)은 "코로나19 바이러스 감염증에서 특징적으로 비정형 자연살해 세포들이 증가해 있음을 발견했다ˮ며 "다른 호흡기 바이러스 감염에서는 보이지 않는 이러한 자연살해 세포 변화는 코로나19 바이러스 감염증의 임상적 특징을 이해하고, 중증 환자에서 선제적인 치료를 조기에 시작하는 임상적 근거가 될 것이다ˮ고 설명했다.

충남대병원 김연숙 교수는 "이번 연구는 코로나19 환자의 질병 과정의 초기부터 회복기까지 자연살해 세포의 변화 및 특성을 세계에서 최초로 분석해 규명한 연구 결과로서 코로나19 환자에서 나타나는 선천면역 반응의 손상 기전을 최초로 밝혔다는 점에서 의미가 있는 연구ˮ라고 말했다.

코로나19 환자에서 나타나는 자연살해 세포 변화 규명

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 충남대학교병원 감염내과 김연숙, 천신혜 교수팀과의 공동연구를 통해 코로나19 환자들에서 자연살해 세포의 항바이러스 기능이 약화돼 있고, 이러한 기능 변화는 경증 코로나19 환자에서는 일주일 내로 사라지지만 중증 환자에서는 오래 지속됨을 규명했다고 10일 밝혔다. 이로써, 항바이러스 선천면역 반응의 한 축을 담당하는 자연살해 세포의 기능 이상을 중증 코로나19 환자에서 처음으로 규명하게 됐다.

우리 몸은 바이러스에 감염되면 이에 대항하여 일차적으로 선천면역 반응이 나타나며, 항바이러스 선천면역 반응을 담당하는 주된 세포가 바로 자연살해 세포다. 이러한 자연살해 세포의 대부분을 차지하는 것이 바이러스에 감염된 세포를 직접 죽이는 세포독성 자연살해 세포인데, 코로나19 환자에서 이러한 세포독성 자연살해 세포의 수나 기능이 감소돼 있다는 보고는 있었지만, 자연살해 세포의 구체적인 변화나 기능감소 기전에 대해서는 규명된 바가 없었다.

이번 연구에서 KAIST-충남대병원 공동연구팀은 한국인 코로나19 환자들을 대상으로 진단 초기부터 회복 시까지 추적 연구를 수행해 코로나19 바이러스 감염증에서 질병의 진행 과정에 따라 자연살해 세포에 일어나는 변화를 최초로 규명했고, 중증 환자와 경증 환자에서 자연살해 세포의 특성 및 기능의 차이점에 대해 밝혔다. 특히 이번 연구에서는 최첨단 면역학 연구기법과 유전자 발현 분석을 동시에 활용해 코로나19 환자에서 자연살해 세포들에 나타나는 변화를 다각도에서 분석하고 규명했다.

공동연구팀은 정상인이나 독감 환자와는 달리 코로나19 환자에게서만 특징적으로 나타나는 비정형 자연살해 세포를 발견했고, 이러한 비정형 자연살해 세포가 일반적인 자연살해 세포보다 세포독성 기능이 감소해있음을 밝혔다.

연구팀은 이러한 비정형 자연살해 세포들이 질병의 중증도와 관계없이 코로나19 바이러스에 감염된 환자들에서 공통적으로 질병 초기에 빠르게 증가하며, 이로 인해 코로나19 환자의 선천면역 반응이 약화되어 있음을 밝혔다. 그리고 코로나19 환자들의 질병 진행 과정에서 자연살해 세포 특성을 추적 관찰한 결과, 중증 코로나19 환자에서 이러한 비정형 자연살해 세포들의 증가 상태가 더 장기간 지속되며 이는 선천면역 반응의 손상과 연관됨을 밝혔다.

이번 연구는 세계 처음으로 코로나19 환자에서 비정형 자연살해 세포의 증가를 발견해 코로나19 환자에서 나타나는 선천면역 반응 손상의 기전을 보고한 연구로 세계 면역학계의 주목을 받고 있다.

과학기술원 공동연구과제의 지원을 받아 수행한 이번 연구 결과는 국제 저명 학술지인 `알레르기 및 임상면역학 저널(The Journal of Allergy and Clinical Immunolgy)'에 게재됐다. 특히 이번 논문은 저널 편집자로부터 주목을 받아야 할 주요 연구성과로 선정돼 하이라이트 논문으로 저널에 소개될 예정이다. (논문명: Abnormality in the NK cell population is prolonged in severe COVID-19 patients)

이번 연구의 제1 저자인 우리 대학 임가람 박사 연구원(現 연세의대 소화기내과 임상강사)은 "코로나19 바이러스 감염증에서 특징적으로 비정형 자연살해 세포들이 증가해 있음을 발견했다ˮ며 "다른 호흡기 바이러스 감염에서는 보이지 않는 이러한 자연살해 세포 변화는 코로나19 바이러스 감염증의 임상적 특징을 이해하고, 중증 환자에서 선제적인 치료를 조기에 시작하는 임상적 근거가 될 것이다ˮ고 설명했다.

충남대병원 김연숙 교수는 "이번 연구는 코로나19 환자의 질병 과정의 초기부터 회복기까지 자연살해 세포의 변화 및 특성을 세계에서 최초로 분석해 규명한 연구 결과로서 코로나19 환자에서 나타나는 선천면역 반응의 손상 기전을 최초로 밝혔다는 점에서 의미가 있는 연구ˮ라고 말했다.

2021.08.11

조회수 10918

-

코로나19 폐 손상 유발 면역세포의 특성 및 역동적 변화 규명

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 충북대학교 의과대학 최영기 교수(현 한국바이러스기초연구소장), 지놈인사이트 이정석 박사팀과 공동연구를 통해 코로나19 바이러스 증식의 절정기, 그리고 회복기에 걸쳐 나타나는 면역반응의 양적·질적 변화를 규명해 폐 손상을 일으키는 특정 면역세포의 특성과 기원을 규명했다고 4일 밝혔다. 이는 코로나19 환자에서 과잉 면역반응에 의해 발생하는 폐 손상을 조절할 수 있는 타깃(대상)을 제시하는 연구 결과다.

코로나19에 감염되면 처음 바이러스가 유입되어 감염되는 폐 조직 내에서 즉각적인 면역세포의 활성화가 일어남이 알려져 있다. 이 면역세포의 대부분은 대식세포(macrophage)인데, 코로나19에 환자가 감염된 후 혈류를 통해 활성화된 단핵구가 폐 조직으로 들어오며 추가로 대식세포로 분화하며 바이러스에 감염된 폐 조직 세포들을 제거하여 초기 방어로 대응을 하게 된다.

코로나19 감염 후 일어나는 초기의 면역반응과 그 시간에 따른 변화를 폐에서 면역세포를 여러 차례 얻어 연구하는 것은 환자를 통해서는 불가능하다. 따라서 페럿(식육목 족제비과의 포유류)과 같은 호흡기감염 동물모델이 바이러스 감염 후 면역반응의 정확한 면모를 밝히는 데 중요한 역할을 한다. 충북대학교 최영기 교수 연구팀은 실험동물인 페렛이 SARS-CoV-2 바이러스에 감수성이 있다는 것을 세계 최초로 학계에 보고했다.

이번 연구에서 KAIST-충북대-지놈인사이트 공동연구팀은 코로나19 바이러스 감염 동물모델을 이용하여 감염이 진행되는 동안의 폐 내 면역세포의 변화를 첨단 연구기법인 단일세포 시퀀싱을 이용해 정밀하게 분석했고, 폐 면역세포의 대부분을 차지하는 대식세포를 10가지 아형으로 분류해 이중 어떤 대식 세포군이 폐 손상에 기여하는지를 분석했다.

연구팀은 코로나19 바이러스 감염 2일 후부터 혈류에서 활성화된 단핵구가 급격하게 폐 조직으로 침윤하며 대식세포로 분화하며 양적으로 증가함을 확인했다. 특히 이러한 혈류 기원 침윤 대식세포들은 염증성 대식세포의 성질을 강하게 나타내며, 바이러스 제거에 기여할 뿐만 아니라 조직손상을 일으키는 주범이 될 수 있음을 제시했다. 또한 이러한 대식세포 분화의 양상은 중증 코로나19 환자들의 폐 조직에서 관찰되는 변화와도 높은 유사도를 보임을 규명했다.

보건복지부와 KAIST의 지원을 받아 수행한 이번 연구 결과는 국제 저명 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)誌 7월 28일 字에 게재됐다(논문명: Single-cell transcriptome of bronchoalveolar lavage fluid reveals sequential change of macrophages during SARS-CoV-2 infection in ferrets).

공동연구팀은 현재 면역억제제를 투약받은 코로나19 환자들의 면역반응 변화를 종적으로 추적하며, `싸이토카인 폭풍'과 같은 치명적인 중증 코로나19의 과잉면역반응의 적절한 제어와 약물의 면역학적 효과를 규명하는 후속 연구를 진행하고 있다.

이번 연구의 제1 저자인 지놈인사이트 이정석 박사와 우리 대학 고준영 박사과정은 "이번 연구 결과는 코로나19 환자의 폐가 경험하게 되는 선천 면역반응을 단일세포 전사체라는 오믹스 데이터를 이용해 다각적으로 분석해, 바이러스 감염 시에 발생하는 대식세포 면역반응의 이중성을 이해하는 중요한 자료ˮ고 설명했다.

충북대학교 최영기 교수는 “SARS-CoV-2 바이러스 감염 후 시간의 경과에 따른 바이러스의 증식성 변화 및 병리학적 분석을 수행한 이번 결과는 전반적인 바이러스 감염 및 회복에 관여하는 병인기전을 이해할 수 있는 중요한 연구자료“라고 말했다.

박수형 교수는 "코로나19가 감염된 직후 시간에 따른 변화를 감염 전과 비교하여 정밀하게 규명한 것이 이 연구의 가장 큰 수확이며, 감염 후 폐 손상이 특정 염증성 대식세포에 의한 것임을 규명하여 중증 코로나19 환자에서 사용되는 면역억제 치료 전략을 정교하게 만들 수 있는 근거를 마련했다ˮ라고 말했다.

코로나19 폐 손상 유발 면역세포의 특성 및 역동적 변화 규명

우리 대학 의과학대학원 박수형 교수 연구팀이 충북대학교 의과대학 최영기 교수(현 한국바이러스기초연구소장), 지놈인사이트 이정석 박사팀과 공동연구를 통해 코로나19 바이러스 증식의 절정기, 그리고 회복기에 걸쳐 나타나는 면역반응의 양적·질적 변화를 규명해 폐 손상을 일으키는 특정 면역세포의 특성과 기원을 규명했다고 4일 밝혔다. 이는 코로나19 환자에서 과잉 면역반응에 의해 발생하는 폐 손상을 조절할 수 있는 타깃(대상)을 제시하는 연구 결과다.

코로나19에 감염되면 처음 바이러스가 유입되어 감염되는 폐 조직 내에서 즉각적인 면역세포의 활성화가 일어남이 알려져 있다. 이 면역세포의 대부분은 대식세포(macrophage)인데, 코로나19에 환자가 감염된 후 혈류를 통해 활성화된 단핵구가 폐 조직으로 들어오며 추가로 대식세포로 분화하며 바이러스에 감염된 폐 조직 세포들을 제거하여 초기 방어로 대응을 하게 된다.

코로나19 감염 후 일어나는 초기의 면역반응과 그 시간에 따른 변화를 폐에서 면역세포를 여러 차례 얻어 연구하는 것은 환자를 통해서는 불가능하다. 따라서 페럿(식육목 족제비과의 포유류)과 같은 호흡기감염 동물모델이 바이러스 감염 후 면역반응의 정확한 면모를 밝히는 데 중요한 역할을 한다. 충북대학교 최영기 교수 연구팀은 실험동물인 페렛이 SARS-CoV-2 바이러스에 감수성이 있다는 것을 세계 최초로 학계에 보고했다.

이번 연구에서 KAIST-충북대-지놈인사이트 공동연구팀은 코로나19 바이러스 감염 동물모델을 이용하여 감염이 진행되는 동안의 폐 내 면역세포의 변화를 첨단 연구기법인 단일세포 시퀀싱을 이용해 정밀하게 분석했고, 폐 면역세포의 대부분을 차지하는 대식세포를 10가지 아형으로 분류해 이중 어떤 대식 세포군이 폐 손상에 기여하는지를 분석했다.

연구팀은 코로나19 바이러스 감염 2일 후부터 혈류에서 활성화된 단핵구가 급격하게 폐 조직으로 침윤하며 대식세포로 분화하며 양적으로 증가함을 확인했다. 특히 이러한 혈류 기원 침윤 대식세포들은 염증성 대식세포의 성질을 강하게 나타내며, 바이러스 제거에 기여할 뿐만 아니라 조직손상을 일으키는 주범이 될 수 있음을 제시했다. 또한 이러한 대식세포 분화의 양상은 중증 코로나19 환자들의 폐 조직에서 관찰되는 변화와도 높은 유사도를 보임을 규명했다.

보건복지부와 KAIST의 지원을 받아 수행한 이번 연구 결과는 국제 저명 학술지인 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)誌 7월 28일 字에 게재됐다(논문명: Single-cell transcriptome of bronchoalveolar lavage fluid reveals sequential change of macrophages during SARS-CoV-2 infection in ferrets).

공동연구팀은 현재 면역억제제를 투약받은 코로나19 환자들의 면역반응 변화를 종적으로 추적하며, `싸이토카인 폭풍'과 같은 치명적인 중증 코로나19의 과잉면역반응의 적절한 제어와 약물의 면역학적 효과를 규명하는 후속 연구를 진행하고 있다.

이번 연구의 제1 저자인 지놈인사이트 이정석 박사와 우리 대학 고준영 박사과정은 "이번 연구 결과는 코로나19 환자의 폐가 경험하게 되는 선천 면역반응을 단일세포 전사체라는 오믹스 데이터를 이용해 다각적으로 분석해, 바이러스 감염 시에 발생하는 대식세포 면역반응의 이중성을 이해하는 중요한 자료ˮ고 설명했다.

충북대학교 최영기 교수는 “SARS-CoV-2 바이러스 감염 후 시간의 경과에 따른 바이러스의 증식성 변화 및 병리학적 분석을 수행한 이번 결과는 전반적인 바이러스 감염 및 회복에 관여하는 병인기전을 이해할 수 있는 중요한 연구자료“라고 말했다.

박수형 교수는 "코로나19가 감염된 직후 시간에 따른 변화를 감염 전과 비교하여 정밀하게 규명한 것이 이 연구의 가장 큰 수확이며, 감염 후 폐 손상이 특정 염증성 대식세포에 의한 것임을 규명하여 중증 코로나19 환자에서 사용되는 면역억제 치료 전략을 정교하게 만들 수 있는 근거를 마련했다ˮ라고 말했다.

2021.08.05

조회수 14638

-

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09

조회수 14148

왼쪽 눈이 본 것을 오른쪽 뇌가 알게 하라

인간을 비롯한 대부분 동물의 신체 기관들은 대칭적 구조를 가지고 있다. 이를 통해 몸의 좌우 균형을 맞추고, 움직이고, 반응을 할 수 있게 된다. 동물의 시각이 시작되는 안구 역시 머리의 양쪽에 하나씩 위치하며 한쪽 눈으로 볼 때 보다 더 넓은 영역의 물체를 인식할 수 있게 된다. 사람이나 고양이 같은 경우는 양쪽 눈이 정면을 향하고 있고, 개나 쥐 같은 동물은 눈이 사람보다 측면부를 향해 있고, 많은 물고기의 경우는 두 눈이 완전히 반대쪽을 향하고 있다. 이로 인해 좌우측 눈이 받아들이는 이미지 역시 차이를 보이게 된다. 인간의 경우 좌측과 우측 눈이 인식하는 이미지의 50%에 가까운 영역이 겹치는 반면, 생쥐의 경우는 5% 이하의 영역이 중복이 되며, 물고기는 중복된 영역이 거의 없다. 이들 겹치는 시각 영역 이미지의 위상차를 뇌가 인식해 동물은 물체의 입체감을 느낄 수 있다. 또, 물체가 움직이는 경우에는 좌측 눈과 우측 눈에 감지된 물체의 이미지의 시간차 정보가 뇌에서 처리되어 물체의 이동 경로를 감지하고 예측할 수 있게 된다. 결국, 중복된 시각 영역이 넓을수록 외부 물체의 입체감과 이동을 더 잘 감지할 수 있게 되어, 대부분 포식 동물들이 넓은 중복 영역을 확보하기 위해 안구를 정면에 위치하는 경우가 많다.

이렇게 좌우 안구에서 인식된 이미지를 뇌의 특정 영역에 전달하기 위해 눈에서 나온 시신경은 뇌의 좌우 반구에 모두 연결이 되어 있다. 흥미롭게 좌우 반구로 연결되는 시신경 비율은 좌우 안구 이미지의 중복 비율에 역비례해서, 인간의 경우 50% 시신경이 반대쪽 뇌로 연결되고, 생쥐의 경우 95% 내외, 물고기는 100% 반대쪽으로 연결된다. 시신경이 좌측 또는 우측 중 어느 쪽 뇌로 뻗어 나갈 것인지를 결정하는 과정은 시신경이 눈에서 출발해 시상하부 영역에 도달할 때 시상하부 중간선에 존재하는 경로 결정자(pathway selection cue)에 의해 일어난다고 알려져 있다. 오랜 동안 이러한 동물의 양안 시각계 (binocular visual system)의 핵심인 시상하부 중간선에서 경로 결정에 관련된 메커니즘을 이해하려는 시도가 있어 왔고 일부 경로 결정 인자들이 밝혀진 바도 있다. 하지만, 핵심인자의 부재로 이 과정에 대한 명확한 이해는 부족한 상황이었다.

생명과학과 김진우 교수 연구실에서는 시신경 및 시상하부 중간선에 많이 발현되는 VAX1 유전자에 대한 연구를 수행해 오고 있다. 이 유전자가 결핍된 생쥐와 사람은 시신경이 제대로 성장하지 못하고 시신경이 시상하부에서 교차하지 못하는 발달 이상을 보였다. VAX1이 호메오도메인을 가지는 전사인자의 특성을 가지고 있기 때문에 당연히 시상하부에서 경로 결정자의 유전자 발현을 조절해 시신경 교차(optic chiasm)를 생성할 것이라고 추정하였으나, 김교수 연구팀에서는 VAX1이 시상하부 세포에서 전사인자로 기능하기 보다는 눈의 망막신경절세포에서 뻗어 나온 시신경 축삭(axon)에서 mRNA 번역인자로 작용하여 시신경의 성장을 유도한다는 놀라운 사실을 발견하여 2014년 발표한 바 있다. 하지만, VAX1이 전혀 없는 동물은 두개골 기형 때문에 생존하기 어려워 이러한 VAX1 이상으로 인해 시신경 교차가 없는 동물의 시각 반응 및 행동에 대한 이해는 이루어지지 못하고 있었다.

김 교수 연구실에서 VAX1의 전사인자 기능은 유지한 채 시신경 축삭에 작용하지 못하는 VAX1(AA) 생쥐를 제작하였고, 이 생쥐는 외형적 이상이 전혀 없이 정상적으로 태어나 성장하였다. 다만, VAX1(AA) 생쥐는 모든 시신경이 안구와 같은 쪽 뇌에만 연결되는 시신경 교차 결핍증(agenesis of optic chiasm, AOC)을 나타냈다. 이 생쥐의 시각을 다양한 방법을 통해 검증한 결과, 눈 속의 신경 조직인 망막이 빛을 감지하는 기능은 정상이나 입체 시각이 전혀 없었고, 시력 역시 저하되어 있었다.

흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 눈이 아무런 자극이 없는 상태에서도 지속적으로 상하궤도 운동을 하는 시소안구진탕증(Seesaw Nystagmus)를 보인다는 것이었다. 이러한 시소안구진탕증은 시신경 교차에 이상이 있는 사람과 벨지안쉽도그(Belgian sheepdog)에서도 관찰이 된 바 있어서 시신경 교차 결여가 VAX1(AA) 생쥐의 안구 운동 이상의 원인임을 알 수 있었다.

더욱 흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 시각 운동 반응이 반전되어 있다는 점이었다. 왼쪽 눈에 빛을 주면 오른쪽 동공이 먼저 축소되고, 물체 이동을 감지한 후에는 움직이던 눈이 오히려 정면을 응시하는 등, 시각 정보와 반대되는 안구의 움직임을 보였다. VAX1(AA) 생쥐는 시신경 교차에만 이상이 있고 시각을 처리하는 뇌 부위는 정상적으로 형성이 되어 있기 때문에, 이 결과는 우측 눈에서 오는 신호를 처리해 우측 눈으로 운동 정보를 보내야 할 좌측뇌가 정작 좌측 눈에서 오는 신호를 받아 우측 눈을 자극하는 입력-출력 반전(input-output inversion) 현상 때문으로 해석되었다. 하지만, 아직 VAX1(AA) 생쥐의 좌측 눈에서 들어 온 시각 신호가 어떤 뇌 부위를 안구로 다시 전달되는지에 대한 정보가 거의 전무하기 때문에 이러한 반전된 시각-운동 신경망에 대한 이해는 부족한 상황이다. 이를 해결하기 위해 김교수팀은 시각 자극을 받은 VAX1(AA) 생쥐의 뇌를 자기 공명 영상 분석하는 공동 연구를 시작하였다. 이 연구를 통해 동물의 시각 정보가 어떤 경로로 뇌에서 처리되어 운동 신경을 활성화 할 수 있는지에 대한 이해를 심화할 수 있을 것으로 기대한다.

이번 연구는 국제학술지인 Experimental & Molecular Medicine (https://doi.org/10.1038/s12276-023-00930-4) 2월3일자로 발표됐다. KAIST 생명과학과 김진우 교수 연구팀 민광욱 박사가 제1저자로 연구를 주도하였고, 생명과학과 이승희 교수 연구팀, 바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀, 연세대학교 이한웅 교수 연구팀, 한국뇌연구원 김남석 박사, 기초과학연구원 이창준 박사 연구팀이 함께 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자연구지원사업과 선도연구센터사업, 그리고 KAIST 국제공동연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 9125

왼쪽 눈이 본 것을 오른쪽 뇌가 알게 하라

인간을 비롯한 대부분 동물의 신체 기관들은 대칭적 구조를 가지고 있다. 이를 통해 몸의 좌우 균형을 맞추고, 움직이고, 반응을 할 수 있게 된다. 동물의 시각이 시작되는 안구 역시 머리의 양쪽에 하나씩 위치하며 한쪽 눈으로 볼 때 보다 더 넓은 영역의 물체를 인식할 수 있게 된다. 사람이나 고양이 같은 경우는 양쪽 눈이 정면을 향하고 있고, 개나 쥐 같은 동물은 눈이 사람보다 측면부를 향해 있고, 많은 물고기의 경우는 두 눈이 완전히 반대쪽을 향하고 있다. 이로 인해 좌우측 눈이 받아들이는 이미지 역시 차이를 보이게 된다. 인간의 경우 좌측과 우측 눈이 인식하는 이미지의 50%에 가까운 영역이 겹치는 반면, 생쥐의 경우는 5% 이하의 영역이 중복이 되며, 물고기는 중복된 영역이 거의 없다. 이들 겹치는 시각 영역 이미지의 위상차를 뇌가 인식해 동물은 물체의 입체감을 느낄 수 있다. 또, 물체가 움직이는 경우에는 좌측 눈과 우측 눈에 감지된 물체의 이미지의 시간차 정보가 뇌에서 처리되어 물체의 이동 경로를 감지하고 예측할 수 있게 된다. 결국, 중복된 시각 영역이 넓을수록 외부 물체의 입체감과 이동을 더 잘 감지할 수 있게 되어, 대부분 포식 동물들이 넓은 중복 영역을 확보하기 위해 안구를 정면에 위치하는 경우가 많다.

이렇게 좌우 안구에서 인식된 이미지를 뇌의 특정 영역에 전달하기 위해 눈에서 나온 시신경은 뇌의 좌우 반구에 모두 연결이 되어 있다. 흥미롭게 좌우 반구로 연결되는 시신경 비율은 좌우 안구 이미지의 중복 비율에 역비례해서, 인간의 경우 50% 시신경이 반대쪽 뇌로 연결되고, 생쥐의 경우 95% 내외, 물고기는 100% 반대쪽으로 연결된다. 시신경이 좌측 또는 우측 중 어느 쪽 뇌로 뻗어 나갈 것인지를 결정하는 과정은 시신경이 눈에서 출발해 시상하부 영역에 도달할 때 시상하부 중간선에 존재하는 경로 결정자(pathway selection cue)에 의해 일어난다고 알려져 있다. 오랜 동안 이러한 동물의 양안 시각계 (binocular visual system)의 핵심인 시상하부 중간선에서 경로 결정에 관련된 메커니즘을 이해하려는 시도가 있어 왔고 일부 경로 결정 인자들이 밝혀진 바도 있다. 하지만, 핵심인자의 부재로 이 과정에 대한 명확한 이해는 부족한 상황이었다.

생명과학과 김진우 교수 연구실에서는 시신경 및 시상하부 중간선에 많이 발현되는 VAX1 유전자에 대한 연구를 수행해 오고 있다. 이 유전자가 결핍된 생쥐와 사람은 시신경이 제대로 성장하지 못하고 시신경이 시상하부에서 교차하지 못하는 발달 이상을 보였다. VAX1이 호메오도메인을 가지는 전사인자의 특성을 가지고 있기 때문에 당연히 시상하부에서 경로 결정자의 유전자 발현을 조절해 시신경 교차(optic chiasm)를 생성할 것이라고 추정하였으나, 김교수 연구팀에서는 VAX1이 시상하부 세포에서 전사인자로 기능하기 보다는 눈의 망막신경절세포에서 뻗어 나온 시신경 축삭(axon)에서 mRNA 번역인자로 작용하여 시신경의 성장을 유도한다는 놀라운 사실을 발견하여 2014년 발표한 바 있다. 하지만, VAX1이 전혀 없는 동물은 두개골 기형 때문에 생존하기 어려워 이러한 VAX1 이상으로 인해 시신경 교차가 없는 동물의 시각 반응 및 행동에 대한 이해는 이루어지지 못하고 있었다.

김 교수 연구실에서 VAX1의 전사인자 기능은 유지한 채 시신경 축삭에 작용하지 못하는 VAX1(AA) 생쥐를 제작하였고, 이 생쥐는 외형적 이상이 전혀 없이 정상적으로 태어나 성장하였다. 다만, VAX1(AA) 생쥐는 모든 시신경이 안구와 같은 쪽 뇌에만 연결되는 시신경 교차 결핍증(agenesis of optic chiasm, AOC)을 나타냈다. 이 생쥐의 시각을 다양한 방법을 통해 검증한 결과, 눈 속의 신경 조직인 망막이 빛을 감지하는 기능은 정상이나 입체 시각이 전혀 없었고, 시력 역시 저하되어 있었다.

흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 눈이 아무런 자극이 없는 상태에서도 지속적으로 상하궤도 운동을 하는 시소안구진탕증(Seesaw Nystagmus)를 보인다는 것이었다. 이러한 시소안구진탕증은 시신경 교차에 이상이 있는 사람과 벨지안쉽도그(Belgian sheepdog)에서도 관찰이 된 바 있어서 시신경 교차 결여가 VAX1(AA) 생쥐의 안구 운동 이상의 원인임을 알 수 있었다.

더욱 흥미로운 점은 VAX1(AA) 생쥐의 시각 운동 반응이 반전되어 있다는 점이었다. 왼쪽 눈에 빛을 주면 오른쪽 동공이 먼저 축소되고, 물체 이동을 감지한 후에는 움직이던 눈이 오히려 정면을 응시하는 등, 시각 정보와 반대되는 안구의 움직임을 보였다. VAX1(AA) 생쥐는 시신경 교차에만 이상이 있고 시각을 처리하는 뇌 부위는 정상적으로 형성이 되어 있기 때문에, 이 결과는 우측 눈에서 오는 신호를 처리해 우측 눈으로 운동 정보를 보내야 할 좌측뇌가 정작 좌측 눈에서 오는 신호를 받아 우측 눈을 자극하는 입력-출력 반전(input-output inversion) 현상 때문으로 해석되었다. 하지만, 아직 VAX1(AA) 생쥐의 좌측 눈에서 들어 온 시각 신호가 어떤 뇌 부위를 안구로 다시 전달되는지에 대한 정보가 거의 전무하기 때문에 이러한 반전된 시각-운동 신경망에 대한 이해는 부족한 상황이다. 이를 해결하기 위해 김교수팀은 시각 자극을 받은 VAX1(AA) 생쥐의 뇌를 자기 공명 영상 분석하는 공동 연구를 시작하였다. 이 연구를 통해 동물의 시각 정보가 어떤 경로로 뇌에서 처리되어 운동 신경을 활성화 할 수 있는지에 대한 이해를 심화할 수 있을 것으로 기대한다.

이번 연구는 국제학술지인 Experimental & Molecular Medicine (https://doi.org/10.1038/s12276-023-00930-4) 2월3일자로 발표됐다. KAIST 생명과학과 김진우 교수 연구팀 민광욱 박사가 제1저자로 연구를 주도하였고, 생명과학과 이승희 교수 연구팀, 바이오및뇌공학과 박영균 교수 연구팀, 연세대학교 이한웅 교수 연구팀, 한국뇌연구원 김남석 박사, 기초과학연구원 이창준 박사 연구팀이 함께 참여하였다. 본 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자연구지원사업과 선도연구센터사업, 그리고 KAIST 국제공동연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02 조회수 9125 근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27 조회수 11001

근긴장이상증 음악가들에게 희망을

우리 대학 뇌인지과학과 김대수 교수는 지난 11월 19일 세계보건기구 (WHO, the World Health Organization) 후원으로 개최된 ‘근긴장이상증 음악가들을 위한 컨퍼런스’와 근긴장이상증 환자인 주앙 카를로스 마틴의 카네기 홀 공연에 참석하여 근긴장이상증 치료제 소식을 알렸다.

2022년 11월 19일 ‘기적의 콘서트’가 카네기 홀에서 열렸다. 피아니스트 주앙 카를로스 마틴(João Carlos Martins)은 70, 80년대 세계적인 피아니스트로 주목받았으나 갑자기 찾아온 손가락 근긴장이상증으로 음악을 접어야 했다. 2020년 산업 디자이너였던 바타 비자호 코스타(Ubiratã Bizarro Costa)가 개발한 바이오닉 글러브를 끼고 다시 노력한 결과 60년만에 82세의 나이로 카네기홀에 다시 서게 된 것이다.

당일 공연에 그는 NOVUS NY 오케스트라와 협연으로 바하의 음악을 지휘하였으며 이후 직접 피아노로 연주하여 관객들의 감동을 이끌어 냈다. 특히 공연 중간에 김대수 교수를 포함 근긴장이상증 연구를 하는 과학자들의 이름을 호명하는 등 희귀질환 음악가들을 위한 치료제 개발에 힘써 줄 것을 당부하였다.

음악가 근긴장이상증 (Musician's distonia)은 음악가의 1%에서 3%까지 영향을 미치는 것으로 간주되며, 모든 근긴장이상증의 5%를 차지한다. 근긴장이상증으로 연주가 불가능하게 된 음악가들은 스트레스와 우울증에 시달리며 극단적인 선택을 하게 되는 경우도 있다. 음악가들이 근긴장이상증에 취약한 원인으로는 악기연주를 위해 과도한 몰입과 연습, 그리고 완벽주의적 성격, 유전적 요인 등이 알려져 있다. 현재 보튤리넘 톡신 (보톡스)로 이상이 생긴 근육을 억제하는 방법이 쓰이고 있지만 근육기능을 차단하게 되면 결국 악기를 연주할 수 없게 된다. 주앙 카를로스 마틴 자신도 여러 번의 보톡스 시술과 세 번의 뇌수술 등을 받았으나 치료효과가 없었다. 새로운 치료제가 필요한 이유다.

김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증이 과도한 스트레스에 의해 유발되는 것에 착안하여 근긴장이상증 치료제 NT-1을 개발하였다. NT-1은 근긴장 증상의 발병을 뇌에서 차단하여 환자들이 근육을 정상적으로 활용할 수 있게 된다. 김대수 교수 연구팀은 근긴장이상증 치료제 개발 연구성과를 2021년 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 저널에 게재하였으며 이 논문을 보고 주앙 카를로스 마틴은 자신의 공연과 UN 컨퍼런스에 김대수 교수를 초청하였다.

2022년 11월 18일, 카네기홀 공연에 앞서 열린 희귀질환 극복을 위한 UN 컨퍼런스에서 세계보건기구 (WHO) 의 정신건강 및 약물 남용 연구소 책임자인 데보라 케스텔 박사는“근긴장이상증이 잘 알려지지 않았지만 이미 세계적으로 널리 퍼져 있는 질환으로서 사회적인 관심과 연구자들의 헌신을 필요로 한다”면서 컨퍼런스의 취지를 밝혔다. 김대수 교수는 “NT-1은 뇌에서 근긴장이상증 원인을 차단하는 약물로서 음악가들이 악기를 연주하는 것을 방해하지 않을 것이다. 2024년 까지 한국에서 임상허가를 받을 것으로 목표로 한다”고 발표했다.

NT-1 약물은 현재 교원창업기업인 ㈜뉴로토브 (대표, 김대수)에서 개발 중이다. 임상테스트를 위한 약물 합성이 완료되었고 다양한 동물 실험결과 효능과 안전성이 우수하다는 결과를 얻었다. 병원에 가서 시술을 하고 며칠이 지나야 치료효과를 볼 수 있는 보톡스와 달리, NT-1 은 복용한지 1 시간 내에 치료효과를 보인다. 이른바 “먹는 보톡스”로서 다양한 긴장성 근육질환 및 통증에 효능을 보일 것으로 예상된다.

2022.12.27 조회수 11001 기저 질환이 없는 코로나19 환자의 중증 신규 유전적 위험 인자 규명

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대병원 강창경, 고영일, 분당서울대병원 송경호 교수, 경북대병원 문준호 교수, 국립중앙의료원 이지연 교수, 지놈오피니언 社로 이루어진 산·학·병 공동연구를 통해 기저 질환이 없는 저위험군의 신규 코로나19 중증 위험 인자를 발굴하고, 발굴된 인자의 과잉 염증반응에 대한 분자 메커니즘을 제시했다고 29일 밝혔다.

코로나19 바이러스(SARS-CoV2)는 지난 2년이 넘도록 확산하면서 전 세계적으로 6억 명 이상이 감염됐고, 이 중 6백만 명 이상이 사망했다. 이러한 심각성으로 인해 코로나19 바이러스의 병리에 관한 연구가 활발히 진행됐고, 단핵구(큰 크기의 백혈구, Monocyte)의 과잉 염증반응으로 인한 중증 진행 메커니즘 등이 밝혀졌다.

하지만 개별 코로나19 환자마다 면역 반응의 편차가 크게 나타나는 현상에 대해서는 앞서 찾은 연구 결과만으로는 전부 설명할 수 없다. 예를 들어 중증 코로나19 환자 중에서 당뇨병이나 고혈압 등의 기저 질환이 없는 경우도 빈번하기에 이들이 코로나19 감염 시 중증으로 진행될 수 있는 신규 위험 인자를 발굴하는 것은 환자 맞춤형 치료에 있어 매우 중요하다.

우리 대학 생명과학과 최백규, 박성완 석박사통합과정과 서울대병원 강창경 교수가 주도한 이번 연구에서는 기존의 기저 질환이 없는 중증 코로나19 환자의 중증 요인을 알아내기 위해, 국내 4개의 병원이 합동해 총 243명의 코로나19 환자의 임상 정보를 수집 및 분석했다. 연구팀은 그 집단의 임상적 특징을 밝히고, 단일세포 유전자 발현 분석과 후성유전학적 분석을 도입해 관찰된 임상적 특징과 중증 코로나19 내 과잉 염증반응 간의 유전자 발현 조절 메커니즘을 분석했다.

그 결과, 기저 질환이 없는 집단 내 중증 환자는 `클론성조혈증'이라는 특징을 가지고 있는 것을 관찰하였다. 이는 혈액 및 면역 세포를 형성하는 골수 줄기세포 중 후천적 유전자 변이가 있는 집단을 의미한다. 또한 단일세포 유전자 발현 분석을 통해 클론성조혈증을 가진 중증 환자의 경우 단핵구에서 특이적인 과잉 염증반응이 관찰되는 것을 확인했고, 클론성조혈증으로 인해 변화한 후성유전학적 특징이 단핵구 특이적인 과잉 염증반응을 일으키는 유전자 발현을 유도하는 것을 연구팀은 확인했다.

해외 연구단에서도 유사하게 클론성조혈증과 코로나19 간의 관련성에 주목한 연구들이 있었으나 코로나19와의 관련성을 명확히 밝히지 못했고, 과잉 염증반응으로 이어지는 분자 모델 역시 제시하지 못했다. 이에 반해 공동 연구팀은 생물정보학 기반 계층화된 환자 분류법과 환자 유래 다양한 면역 세포를 단 하나의 세포 수준에서 유전자 발현 패턴 및 조절 기전을 해석할 수 있는 단일세포 오믹스 생물학 기법을 적용해 클론성조혈증이 코로나19의 신규 중증 인자임을 명확하게 제시했다. 해당 연구 결과는 앞으로 기저질환이 없는 저위험군 환자라도 클론성조혈증을 갖는 경우 코로나19 감염 시 보다 체계적인 치료 및 관리가 필요함을 의미한다.

이번 연구 결과는 두 개의 국제 학술지, `헤마톨로지카(haematologica, IF=11.04)'에 9월 15일 字 (논문명: Clinical impact of clonal hematopoiesis on severe COVID-19 patients without canonical risk factors) 온라인 게재가 되었으며. ‘실험 및 분자 의학(Experimental & Molecular Medicine, IF=11.590)'에 지난 8월 1일 字 (논문명: Single-cell transcriptome analyses reveal distinct gene expression signatures of severe COVID-19 in the presence of clonal hematopoiesis) 게재 승인됐다.

이번 연구는 장기화된 코로나19 팬데믹 상황 속에서 연구계·의료계·산업계로 이루어진 연구팀 서로 간의 긴밀한 협력을 통해 코로나19 환자의 신규 중증 인자를 밝히고, 그에 대한 분자적 기전을 제시해 환자별 맞춤 치료전략을 제시한 연구로 중개 연구(translational research)의 좋은 예시로 평가받는다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 최백규 석박사통합과정은 "최신의 분자실험 기법인 단일세포 오믹스 실험과 생물정보학 분석 기술의 융합이 신규 코로나19 중증 환자의 아형과 관련 유전자 조절 기전을 규명 가능케 하였다ˮ며, "다른 질환에도 바이오 데이터 기반 융합 연구 기법을 적용할 것이다ˮ고 말했다.

분당서울대병원 송경호 교수는 "이번 연구는 임상 현장에서 코로나 환자별 맞춤 치료 전략을 정립하는 데 있어서 중요한 정보를 제공한 연구ˮ라며 "앞으로도 중증 코로나19 환자의 생존율을 높이기 위해 임상 정보를 바탕으로 한 맞춤 치료전략 연구를 이어나가겠다ˮ라고 밝혔다.

지놈오피니언 대표를 겸임하고 있는 서울대병원 고영일 교수는 "회사에서 개발한 클론성조혈증 탐지 및 분석 기술이 코로나19 팬데믹 해결에 도움이 되어 보람차다ˮ면서 "앞으로도 새로운 바이오마커를 발굴 및 분석하는 기술을 개발해 인류의 건강한 삶에 지속적으로 기여하고 싶다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.29 조회수 11484

기저 질환이 없는 코로나19 환자의 중증 신규 유전적 위험 인자 규명

우리 대학 생명과학과 정인경 교수 연구팀이 서울대병원 강창경, 고영일, 분당서울대병원 송경호 교수, 경북대병원 문준호 교수, 국립중앙의료원 이지연 교수, 지놈오피니언 社로 이루어진 산·학·병 공동연구를 통해 기저 질환이 없는 저위험군의 신규 코로나19 중증 위험 인자를 발굴하고, 발굴된 인자의 과잉 염증반응에 대한 분자 메커니즘을 제시했다고 29일 밝혔다.

코로나19 바이러스(SARS-CoV2)는 지난 2년이 넘도록 확산하면서 전 세계적으로 6억 명 이상이 감염됐고, 이 중 6백만 명 이상이 사망했다. 이러한 심각성으로 인해 코로나19 바이러스의 병리에 관한 연구가 활발히 진행됐고, 단핵구(큰 크기의 백혈구, Monocyte)의 과잉 염증반응으로 인한 중증 진행 메커니즘 등이 밝혀졌다.

하지만 개별 코로나19 환자마다 면역 반응의 편차가 크게 나타나는 현상에 대해서는 앞서 찾은 연구 결과만으로는 전부 설명할 수 없다. 예를 들어 중증 코로나19 환자 중에서 당뇨병이나 고혈압 등의 기저 질환이 없는 경우도 빈번하기에 이들이 코로나19 감염 시 중증으로 진행될 수 있는 신규 위험 인자를 발굴하는 것은 환자 맞춤형 치료에 있어 매우 중요하다.

우리 대학 생명과학과 최백규, 박성완 석박사통합과정과 서울대병원 강창경 교수가 주도한 이번 연구에서는 기존의 기저 질환이 없는 중증 코로나19 환자의 중증 요인을 알아내기 위해, 국내 4개의 병원이 합동해 총 243명의 코로나19 환자의 임상 정보를 수집 및 분석했다. 연구팀은 그 집단의 임상적 특징을 밝히고, 단일세포 유전자 발현 분석과 후성유전학적 분석을 도입해 관찰된 임상적 특징과 중증 코로나19 내 과잉 염증반응 간의 유전자 발현 조절 메커니즘을 분석했다.

그 결과, 기저 질환이 없는 집단 내 중증 환자는 `클론성조혈증'이라는 특징을 가지고 있는 것을 관찰하였다. 이는 혈액 및 면역 세포를 형성하는 골수 줄기세포 중 후천적 유전자 변이가 있는 집단을 의미한다. 또한 단일세포 유전자 발현 분석을 통해 클론성조혈증을 가진 중증 환자의 경우 단핵구에서 특이적인 과잉 염증반응이 관찰되는 것을 확인했고, 클론성조혈증으로 인해 변화한 후성유전학적 특징이 단핵구 특이적인 과잉 염증반응을 일으키는 유전자 발현을 유도하는 것을 연구팀은 확인했다.

해외 연구단에서도 유사하게 클론성조혈증과 코로나19 간의 관련성에 주목한 연구들이 있었으나 코로나19와의 관련성을 명확히 밝히지 못했고, 과잉 염증반응으로 이어지는 분자 모델 역시 제시하지 못했다. 이에 반해 공동 연구팀은 생물정보학 기반 계층화된 환자 분류법과 환자 유래 다양한 면역 세포를 단 하나의 세포 수준에서 유전자 발현 패턴 및 조절 기전을 해석할 수 있는 단일세포 오믹스 생물학 기법을 적용해 클론성조혈증이 코로나19의 신규 중증 인자임을 명확하게 제시했다. 해당 연구 결과는 앞으로 기저질환이 없는 저위험군 환자라도 클론성조혈증을 갖는 경우 코로나19 감염 시 보다 체계적인 치료 및 관리가 필요함을 의미한다.

이번 연구 결과는 두 개의 국제 학술지, `헤마톨로지카(haematologica, IF=11.04)'에 9월 15일 字 (논문명: Clinical impact of clonal hematopoiesis on severe COVID-19 patients without canonical risk factors) 온라인 게재가 되었으며. ‘실험 및 분자 의학(Experimental & Molecular Medicine, IF=11.590)'에 지난 8월 1일 字 (논문명: Single-cell transcriptome analyses reveal distinct gene expression signatures of severe COVID-19 in the presence of clonal hematopoiesis) 게재 승인됐다.

이번 연구는 장기화된 코로나19 팬데믹 상황 속에서 연구계·의료계·산업계로 이루어진 연구팀 서로 간의 긴밀한 협력을 통해 코로나19 환자의 신규 중증 인자를 밝히고, 그에 대한 분자적 기전을 제시해 환자별 맞춤 치료전략을 제시한 연구로 중개 연구(translational research)의 좋은 예시로 평가받는다.

이번 연구를 수행한 우리 대학 최백규 석박사통합과정은 "최신의 분자실험 기법인 단일세포 오믹스 실험과 생물정보학 분석 기술의 융합이 신규 코로나19 중증 환자의 아형과 관련 유전자 조절 기전을 규명 가능케 하였다ˮ며, "다른 질환에도 바이오 데이터 기반 융합 연구 기법을 적용할 것이다ˮ고 말했다.

분당서울대병원 송경호 교수는 "이번 연구는 임상 현장에서 코로나 환자별 맞춤 치료 전략을 정립하는 데 있어서 중요한 정보를 제공한 연구ˮ라며 "앞으로도 중증 코로나19 환자의 생존율을 높이기 위해 임상 정보를 바탕으로 한 맞춤 치료전략 연구를 이어나가겠다ˮ라고 밝혔다.

지놈오피니언 대표를 겸임하고 있는 서울대병원 고영일 교수는 "회사에서 개발한 클론성조혈증 탐지 및 분석 기술이 코로나19 팬데믹 해결에 도움이 되어 보람차다ˮ면서 "앞으로도 새로운 바이오마커를 발굴 및 분석하는 기술을 개발해 인류의 건강한 삶에 지속적으로 기여하고 싶다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 서경배과학재단과 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.09.29 조회수 11484 유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

2022.09.14 조회수 9664

유방암 환자의 면역 항암치료 원리 발견해 효과적인 치료 전략 제시

우리 대학 의과학대학원 신의철 교수 연구팀이 연세대학교 의과대학 김승일 교수, 가톨릭대 의과대학 박우찬 교수 연구팀과 공동 연구를 통해 유방암 환자의 면역 항암치료 핵심 원리를 발견했다고 14일 밝혔다.

이번 연구를 통해, 최근 유행하는 면역 항암치료에 좋은 반응을 보일 것으로 예상되는 유방암 환자들을 선별해 효과적인 암 치료 전략을 제시할 것으로 기대된다.

연세대학교 의과대학 외과학 교실 이용준 강사, 김지예 임상 조교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 면역학 분야 국제 학술지 `사이언스 면역학(Science Immunology)' 8월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cells with a clonal overlap across compartments mediate anti-tumor immunity in breast cancer)

암 환자는 암세포에 대항해 이를 제거하는 역할을 하는 세포독성 T세포의 기능이 현저히 약해져 암세포에 대한 효과적인 면역반응을 나타내지 못한다. 이러한 세포독성 T세포 약화의 주된 이유는 PD-1이라는 세포독성 T세포의 기능을 저하하는 억제 수용체가 종양 조직 내 세포독성 T세포에 과다하게 발현되기 때문으로 알려져 있다.

최근 유행하고 있는 면역항암제의 기본원리는 바로 이 PD-1 억제 수용체의 기능을 차단해 약화돼 있던 세포독성 T세포의 기능을 회복시키는 것이다. 이러한 면역항암제는 유방암 환자에게서 기존의 치료를 대체할 수 있는 표준치료로 자리 잡아 가고 있지만, 투여받은 유방암 환자 중 일부에서만 치료 효과가 나타나며 이에 대한 이유를 알지 못하고 있다. 따라서, 많은 연구자가 유방암에서 면역 항암치료의 기전을 이해하고 치료에 효과를 보이는 환자를 선별하고자 하는 연구를 활발히 수행하고 있다.

이번 연구에서 공동 연구팀은 종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에서도 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질을 동시에 발현하는 조직 상주 기억 T세포(CD39+ tissue-resident memory CD8+ T cell)가 유방암 환자에서 효과적인 항암 면역반응을 매개하는 핵심 면역세포임을 새롭게 밝혔다.

종양 조직에 존재하는 세포독성 T세포 중에는 항암 면역반응에 영향을 주지 않는 방관자(bystander) 세포들이 존재한다는 사실은 이미 잘 알려져 있었다. 이렇게 항암 면역반응과는 상관없는 방관자 세포들도 종양 조직에 있기 때문에 암 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정하고 분석하는 데 어려움이 있었다. 연구팀은 CD39 단백질과 조직 상주 마커 단백질의 발현을 측정해 항암 면역반응과 관련이 있는 세포독성 T세포들만 분리해 개별 환자의 항암 면역반응을 정확히 측정할 수 있음을 새롭게 밝혔다.

그리고 유방암 환자에서 CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포는 특징적으로 삼중음성유방암(triple-negative breast cancer) 환자에게서 증가해 있었고, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 유방암 환자들은 수술 이후에도 재발이 적게 나타나는 등 좋은 예후를 보였다.

이번 연구에서 연구팀은 유방암 환자에서 면역항암제 치료 효율을 높이는 전략을 제시했다. 구체적으로, CD39를 발현하는 조직 상주 기억 세포독성 T세포들이 PD-1을 차단하는 면역항암제 처리에 반응해 그 기능이 효과적으로 회복됐다. 그리고 CTLA-4라는 다른 억제 수용체까지 함께 차단하자 세포독성 T세포의 기능 회복은 더욱 크게 나타났다. 따라서 이러한 면역항암제의 병용요법을 CD39 발현 조직 상주 기억 세포독성 T세포가 증가해 있는 환자들에게 선별적으로 사용한다면 치료 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

이번 연구는 연세대학교 및 가톨릭대 의과대학 외과 연구팀과 KAIST 의과학대학원이 유방암 환자의 항암 면역반응 원리를 밝히고 새로운 치료 전략을 제시하기 위해 협동 연구를 한 것으로서 중개 연구(translational research)의 주요 성과로 평가받는다.

신의철 교수는 "이번 연구는 항암 면역반응의 메커니즘과 측정에 대해 상세히 연구함으로써 유방암에서 새로운 임상 치료 전략을 제시하게 된 중요한 연구ˮ라며 "향후 암 환자의 생존율을 보다 높일 수 있도록 항암 면역반응 연구 및 면역 항암치료의 *적응증에 관한 연구를 계속하겠다ˮ라고 말했다.

☞ 적응증(indication): 어떠한 약제나 수술 따위에 의하여 치료 효과가 기대되는 병이나 증상

2022.09.14 조회수 9664 대량의 고농도 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 산업 부생가스 등으로 대량 발생하는 고농도의 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환할 수 있는 생체촉매 기반 C1 바이오 리파이너리 기술*을 개발했다고 14일 밝혔다.

* 제철 공정과 같은 산업공정에서 발생하는 부생가스, 합성가스는 다량의 일산화탄소, 이산화탄소 등의 탄소 1개로 이루어진 C1 가스로 구성되어 있음. 이러한 C1 가스를 미생물과 같은 생체촉매를 활용하여 다양한 화학물질로 전환하는 공정을 C1 가스 바이오 리파이너리(bio-refinery) 기술이라고 함.

최근 탄소 포집 및 전환과 같은 기술들에 대한 산업계의 요구가 커지는 가운데, 미생물을 활용한 친환경 생체촉매 기술이 크게 성장하고 있다.

조병관 교수 연구팀은 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용한 C1 가스 바이오 리파이너리 기술을 개발했다. 이 미생물들은 혐기성 미생물들로 우드-융달 대사회로라는 매우 독특한 대사회로를 이용하여 C1 가스로부터 아세트산을 만드는 미생물로 알려져 있다.

이러한 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용해 산업 부생가스를 활용하는 기술에는 한 가지 문제가 있는데, 바로 독성가스인 일산화탄소의 농도다. 이 미생물은 60% 이상의 고농도 일산화탄소 조건에서는 생명 활동이 크게 저해를 받기 때문에, 생체촉매로써 사용할 수 없게 된다. 다양한 산업에서 발생하는 C1 가스는 공정 과정에 따라 10~70% 정도의 일산화탄소가 포함돼있는데, 특히 철강산업 공정에서 발생하는 고로가스(BFG)에는 약 60%가 넘는 일산화탄소가 포함돼 있다. 따라서, 미생물 기반 고효율 생체촉매 개발을 위해서는 일산화탄소에 대한 저항성을 높이는 것이 필수적으로 선행돼야 한다.

연구팀은 아세토젠 미생물 중 하나인 유박테리움 리모좀(Eubacterium limosum) 균주를 고농도 일산화탄소 조건에 지속적으로 노출해 일산화탄소에 대한 내성이 뛰어난 돌연변이체(ECO2)를 발굴했는데, 해당 돌연변이체는 일산화탄소가 약 60% 이상 포함된 합성가스 조건에서 야생형 미생물보다 약 6배 정도 빠른 성장 속도를 보였다. 이러한 성장 속도는 현재까지 보고된 아세토젠 미생물 중 고농도 일산화탄소 조건(CO 함량 60% 이상)에서 전 세계에서 가장 빠른 속도다.

연구팀은 위의 돌연변이 미생물의 유전체 서열분석을 통해 아세틸 조효소 A 합성 단백질(acetyl-CoA synthase)을 암호화하는 유전자(acsB) 내 돌연변이가 발생한 것을 규명하고, 인공지능 기반의 구조예측을 통해 이러한 변이가 일산화탄소 내성 및 고정률 향상을 유도했음을 밝혔다.

연구팀은 일산화탄소에 대한 내성이 향상된 ECO2 돌연변이 미생물에 2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO)* 생합성 경로를 도입해 C1 가스를 C4 화학물질로 전환할 수 있는 미생물 기반 생체촉매 시스템을 개발했다. ECO2 기반의 생체촉매가 가스 발효과정을 통해 야생형 미생물 대비 약 6.5배 정도의 높은 2,3-BDO 생산성을 보여줌으로써, C1 가스를 효율적으로 C4 화학연료로 전환하는데 성공했다.

*2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO): 농업용 자재, 식품첨가제, 의약품 첨가제, 고분자 첨가제 등 활용 범위가 광범위한 바이오케미칼

연구를 주도한 조병관 교수는 “산업공정 과정에서 발생하는 C1 가스는 일산화탄소, 이산화탄소 등의 혼합가스로, 이를 직접적으로 미생물이 이용하기 위해서는 일산화탄소에 대한 내성 및 전환율 향상이 필수적이다”라고 설명했으며, “다양한 합성생물학 기술들 활용하면 아세토젠 미생물 생체촉매의 활용도를 더욱 개선할 수 있으며, 이러한 고효율 C1 가스 전환 생체촉매 연구는 C1 가스 바이오 리파이너리의 핵심 원천기술로 다양한 산업현장에 적용할 수 있을 것”라고 밝혔다.

생명과학과 진상락(석박사통합과정), 강슬기(박사과정) 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘화학 공학 저널(Chemical Engineering Journal, 영향력지수 14.66)’에 6월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Development of CO gas conversion system using high CO tolerance biocatalyst)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.15 조회수 11849

대량의 고농도 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환하는 기술 개발

우리 대학 생명과학과 조병관 교수 연구팀이 산업 부생가스 등으로 대량 발생하는 고농도의 일산화탄소를 고부가가치 바이오케미칼로 전환할 수 있는 생체촉매 기반 C1 바이오 리파이너리 기술*을 개발했다고 14일 밝혔다.

* 제철 공정과 같은 산업공정에서 발생하는 부생가스, 합성가스는 다량의 일산화탄소, 이산화탄소 등의 탄소 1개로 이루어진 C1 가스로 구성되어 있음. 이러한 C1 가스를 미생물과 같은 생체촉매를 활용하여 다양한 화학물질로 전환하는 공정을 C1 가스 바이오 리파이너리(bio-refinery) 기술이라고 함.

최근 탄소 포집 및 전환과 같은 기술들에 대한 산업계의 요구가 커지는 가운데, 미생물을 활용한 친환경 생체촉매 기술이 크게 성장하고 있다.

조병관 교수 연구팀은 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용한 C1 가스 바이오 리파이너리 기술을 개발했다. 이 미생물들은 혐기성 미생물들로 우드-융달 대사회로라는 매우 독특한 대사회로를 이용하여 C1 가스로부터 아세트산을 만드는 미생물로 알려져 있다.

이러한 아세토젠 미생물을 생체촉매로 활용해 산업 부생가스를 활용하는 기술에는 한 가지 문제가 있는데, 바로 독성가스인 일산화탄소의 농도다. 이 미생물은 60% 이상의 고농도 일산화탄소 조건에서는 생명 활동이 크게 저해를 받기 때문에, 생체촉매로써 사용할 수 없게 된다. 다양한 산업에서 발생하는 C1 가스는 공정 과정에 따라 10~70% 정도의 일산화탄소가 포함돼있는데, 특히 철강산업 공정에서 발생하는 고로가스(BFG)에는 약 60%가 넘는 일산화탄소가 포함돼 있다. 따라서, 미생물 기반 고효율 생체촉매 개발을 위해서는 일산화탄소에 대한 저항성을 높이는 것이 필수적으로 선행돼야 한다.

연구팀은 아세토젠 미생물 중 하나인 유박테리움 리모좀(Eubacterium limosum) 균주를 고농도 일산화탄소 조건에 지속적으로 노출해 일산화탄소에 대한 내성이 뛰어난 돌연변이체(ECO2)를 발굴했는데, 해당 돌연변이체는 일산화탄소가 약 60% 이상 포함된 합성가스 조건에서 야생형 미생물보다 약 6배 정도 빠른 성장 속도를 보였다. 이러한 성장 속도는 현재까지 보고된 아세토젠 미생물 중 고농도 일산화탄소 조건(CO 함량 60% 이상)에서 전 세계에서 가장 빠른 속도다.

연구팀은 위의 돌연변이 미생물의 유전체 서열분석을 통해 아세틸 조효소 A 합성 단백질(acetyl-CoA synthase)을 암호화하는 유전자(acsB) 내 돌연변이가 발생한 것을 규명하고, 인공지능 기반의 구조예측을 통해 이러한 변이가 일산화탄소 내성 및 고정률 향상을 유도했음을 밝혔다.

연구팀은 일산화탄소에 대한 내성이 향상된 ECO2 돌연변이 미생물에 2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO)* 생합성 경로를 도입해 C1 가스를 C4 화학물질로 전환할 수 있는 미생물 기반 생체촉매 시스템을 개발했다. ECO2 기반의 생체촉매가 가스 발효과정을 통해 야생형 미생물 대비 약 6.5배 정도의 높은 2,3-BDO 생산성을 보여줌으로써, C1 가스를 효율적으로 C4 화학연료로 전환하는데 성공했다.

*2,3-부탄다이올(2,3-butanediol, 2,3-BDO): 농업용 자재, 식품첨가제, 의약품 첨가제, 고분자 첨가제 등 활용 범위가 광범위한 바이오케미칼

연구를 주도한 조병관 교수는 “산업공정 과정에서 발생하는 C1 가스는 일산화탄소, 이산화탄소 등의 혼합가스로, 이를 직접적으로 미생물이 이용하기 위해서는 일산화탄소에 대한 내성 및 전환율 향상이 필수적이다”라고 설명했으며, “다양한 합성생물학 기술들 활용하면 아세토젠 미생물 생체촉매의 활용도를 더욱 개선할 수 있으며, 이러한 고효율 C1 가스 전환 생체촉매 연구는 C1 가스 바이오 리파이너리의 핵심 원천기술로 다양한 산업현장에 적용할 수 있을 것”라고 밝혔다.

생명과학과 진상락(석박사통합과정), 강슬기(박사과정) 학생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘화학 공학 저널(Chemical Engineering Journal, 영향력지수 14.66)’에 6월 22일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Development of CO gas conversion system using high CO tolerance biocatalyst)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 C1 가스 리파이너리 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.15 조회수 11849 그래핀 기반 2차원 반도체 소자 시뮬레이션의 양자 도약 달성

반도체 연구 개발에서 소자의 미세화에 따라 원자 수준에서 전류의 흐름을 이해하고 제어하는 것이 핵심적 요소가 되고 있는 상황에서, 우리 연구진이 기존에는 불가능했던 원자만큼 얇은 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자 역학적 컴퓨터 시뮬레이션을 성공적으로 구현하고 이를 기반으로 원자 결함에 의해 발생하는 특이한 소자 특성을 세계 최초로 보고했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 자체적으로 개발한 양자 수송 이론을 통해 세계 최초로 그래핀 전극 간 전자의 터널링 현상(전자가 포텐셜 장벽을 투과하는 현상)으로 작동하는 *2차원 터널링 트랜지스터의 **제1 원리 시뮬레이션을 수행하는 데 성공했다고 4일 밝혔다.

* 2차원 터널링 트랜지스터: 그래핀을 전극으로 하여 전극 간 전자의 터널링(tunneling) 현상을 통해 소자가 작동하는 반도체 소자이다. 소자의 동작 특성을 결정하는 그래핀 전극간 전자의 터널링 현상은 소스-드레인(source-drain) 전극 및 게이트(gate) 전압에 의해 결정된다.

**제1 원리 시뮬레이션: 제1원리 계산은 물질 내 전자들의 거동을 해석할 때 실험적 데이터나 경험적 모델을 도입하지 않고 지배방정식인 슈뢰딩거 방정식을 원자 정보를 포함시켜 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법으로 대표적인 방법론은 밀도 범함수론(density functional theory, DFT)이 있음

전기및전자공학부 김태형 박사과정과 이주호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 소재 계산 분야의 권위 있는 학술지 `네이쳐 파트너 저널 컴퓨테이셔널 머터리얼즈(Npj Computational Materials)' (IF 13.20) 3월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Gate-versus defect-induced voltage drop and negative differential resistance in vertical graphene heterostructures)

제1 원리 시뮬레이션이란 슈퍼컴퓨터에서 원자 수준의 양자역학 계산을 수행해 실험적 데이터나 경험적 모델의 도움 없이 물질의 특성을 도출하는 방법으로 제1 원리 계산을 통한 평형 상태의 소재 연구는 1998년 월터 콘(Walter Khon) 교수가 노벨상을 받은 `밀도 범함수론(density functional theory: DFT)'을 기반으로 다방면으로 수행돼왔다.

반면 전압 인가에 따른 비평형 상태에서 작동하는 나노 소자의 제1 원리 계산은 DFT 이론을 적용하기 어렵고 그 대안으로 제시된 이론들에도 한계가 있어 현재 그래핀 기반 2차원 반도체 소자의 엄밀한 양자역학적 시뮬레이션은 불가능한 상황이었다.

연구팀은 먼저 이러한 어려움을 극복하기 위해 자체적으로 수립한 새로운 양자 수송 계산 체계인 다공간 DFT 이론을 발전시켜 그래핀 기반 2차원 터널링 트랜지스터의 제1 원리 시뮬레이션을 가능하게 했다.

다음으로 이를 그래핀 전극-육각형 질화붕소 채널-그래핀 전극 소자 구조에 적용해 질화붕소 층에 존재하는 원자 결함이 다양한 비선형 소자 특성들을 도출시킬 수 있음을 보여 원자 결함의 종류와 위치에 대한 정보가 신뢰성 있는 2차원 소자의 구현에 매우 중요함 요소을 입증했다.

한편 이러한 비선형 소자 특성은 연구진이 기존에 세계 최초로 제안했던 양자 혼성화(quantum hybridization) 소자 원리(device principle)에 따라 발현됨을 보여 2차원 소자의 양자적 특성을 활용하는 한 방향을 제시했다.