-

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

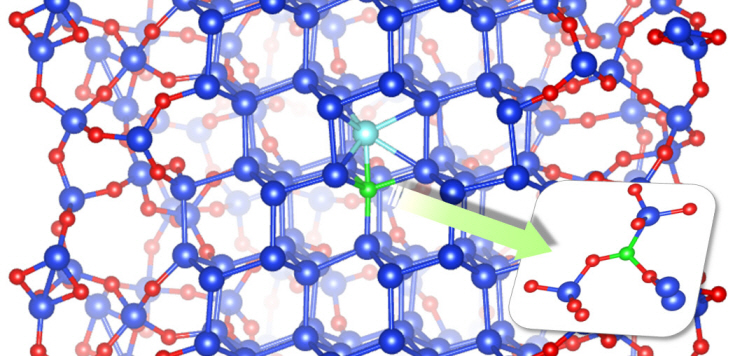

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02

조회수 22220

-

조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

2018.08.10

조회수 13661

-

이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

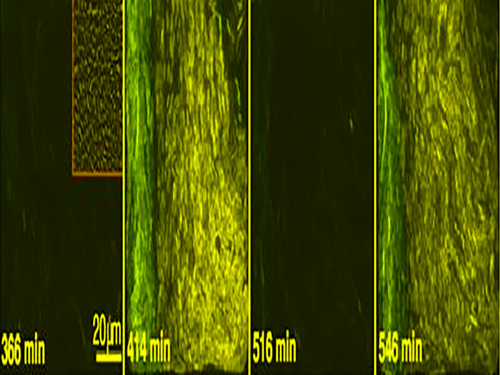

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

2018.05.16

조회수 21028

-

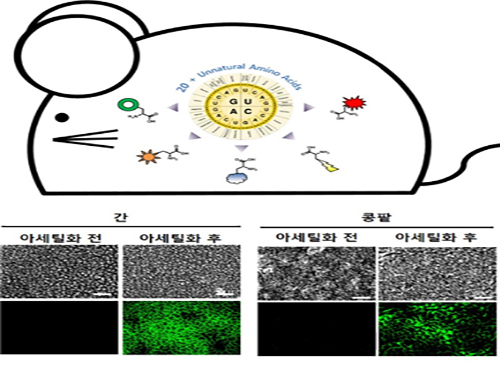

박희성 교수, 맞춤형 단백질 변형기술 동물 모델 적용에 성공

우리 대학 화학과 박희성 교수 연구팀이 아주대 의과대학 박찬배 교수와의 공동 연구를 통해 동물 모델에서 단백질의 아세틸화 변형을 조절할 수 있는 기술을 개발했다.

인간의 질병 연구에 대표적으로 쓰이는 쥐 모델에서 단백질 아세틸화를 조절할 수 있게 돼 다양한 질병의 원인을 밝힐 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프런티어사업(의약바이오컨버젼스연구단, 단장 김성훈)과 지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단(단장 김선창), 식약처의 미래 맞춤형 모델동물개발 연구사업단(단장 이한웅)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 21일자 온라인 판에 게재됐다.

우리 몸의 세포에서 만들어지는 2만 여종의 단백질은 생합성 이후 인산화, 아세틸화, 당화 등 200여 종의 다양한 변형(post-translational modification)이 발생하게 된다.

세포 내 단백질들은 다양한 변형을 통해 기능과 활성이 조절되며 이러한 변형은 생체 내에서 세포 신호 전달 및 성장 등 우리 몸의 정상적인 신진대사 활동을 조절하는 매우 중요한 역할을 한다.

하지만 유전적 또는 환경적 요인으로 인해 단백질 변형이 비정상적으로 일어나면 세포의 신호 전달, 대사 활동 등이 손상돼 암, 치매, 당뇨를 포함한 다양한 중증 질환을 유발한다.

기존에는 이러한 비정상적 단백질 변형을 동물 모델에서 인위적으로 유발시키고 제어하는 기술이 존재하지 않아 질병의 원인 규명 및 신약 개발 연구에 어려움이 있었다.

박 교수팀은 2016년 9월 다양한 비정상 변형 단백질을 합성할 수 있는 맞춤형 단백질 변형 기술을 개발해 사이언스(Science)지에 발표한 바 있다.

연구팀은 기존 연구를 더 발전시켜 각종 암과 치매 등의 이유가 되는 퇴행성 신경질환의 원인인 비정상적인 단백질 아세틸화를 동물 모델에서 직접 구현하는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 바탕으로 실험용 쥐의 특정한 발달 단계나 시기에 표적 단백질의 특정 위치에서 아세틸화 변형을 조절할 수 있음을 증명했다.

또한 다른 조직에 영향을 주지 않고 간이나 콩팥 등 특정 조직이나 기관에서만 표적 단백질의 아세틸화 변형 제어가 가능함을 확인했다.

연구팀은 “이 기술은 암과 치매 등 단백질의 비정상적 변형으로 발생하는 각종 질병의 바이오마커 발굴 등 질병 원인 규명 연구의 획기적인 전기를 마련할 것으로 기대된다”고 말했다.

박희성 교수는 “실용화 될 경우 지금까지 실현이 어려웠던 다양한 질병에 대한 실질적 동물 모델을 제조할 수 있을 것으로 전망된다”며 “향후 맞춤형 표적 항암제 및 뇌신경 치료제 개발 등 글로벌 신약 연구에 새 패러다임을 열 것이다”고 말했다.

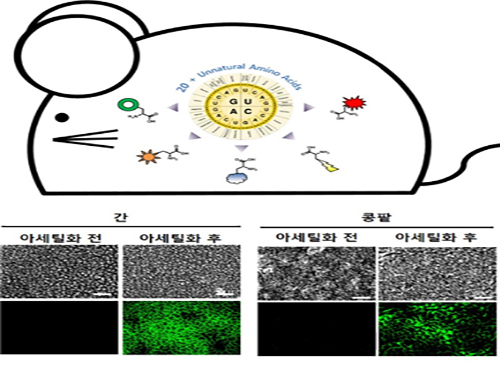

□ 그림 설명

그림1. 아세틸화 변형 조절 마우스 개발 및 아세틸화 제어 결과

그림2. 비정상적인 단백질 변형 및 각종 질병의 모식도

박희성 교수, 맞춤형 단백질 변형기술 동물 모델 적용에 성공

우리 대학 화학과 박희성 교수 연구팀이 아주대 의과대학 박찬배 교수와의 공동 연구를 통해 동물 모델에서 단백질의 아세틸화 변형을 조절할 수 있는 기술을 개발했다.

인간의 질병 연구에 대표적으로 쓰이는 쥐 모델에서 단백질 아세틸화를 조절할 수 있게 돼 다양한 질병의 원인을 밝힐 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프런티어사업(의약바이오컨버젼스연구단, 단장 김성훈)과 지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단(단장 김선창), 식약처의 미래 맞춤형 모델동물개발 연구사업단(단장 이한웅)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 21일자 온라인 판에 게재됐다.

우리 몸의 세포에서 만들어지는 2만 여종의 단백질은 생합성 이후 인산화, 아세틸화, 당화 등 200여 종의 다양한 변형(post-translational modification)이 발생하게 된다.

세포 내 단백질들은 다양한 변형을 통해 기능과 활성이 조절되며 이러한 변형은 생체 내에서 세포 신호 전달 및 성장 등 우리 몸의 정상적인 신진대사 활동을 조절하는 매우 중요한 역할을 한다.

하지만 유전적 또는 환경적 요인으로 인해 단백질 변형이 비정상적으로 일어나면 세포의 신호 전달, 대사 활동 등이 손상돼 암, 치매, 당뇨를 포함한 다양한 중증 질환을 유발한다.

기존에는 이러한 비정상적 단백질 변형을 동물 모델에서 인위적으로 유발시키고 제어하는 기술이 존재하지 않아 질병의 원인 규명 및 신약 개발 연구에 어려움이 있었다.

박 교수팀은 2016년 9월 다양한 비정상 변형 단백질을 합성할 수 있는 맞춤형 단백질 변형 기술을 개발해 사이언스(Science)지에 발표한 바 있다.

연구팀은 기존 연구를 더 발전시켜 각종 암과 치매 등의 이유가 되는 퇴행성 신경질환의 원인인 비정상적인 단백질 아세틸화를 동물 모델에서 직접 구현하는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 바탕으로 실험용 쥐의 특정한 발달 단계나 시기에 표적 단백질의 특정 위치에서 아세틸화 변형을 조절할 수 있음을 증명했다.

또한 다른 조직에 영향을 주지 않고 간이나 콩팥 등 특정 조직이나 기관에서만 표적 단백질의 아세틸화 변형 제어가 가능함을 확인했다.

연구팀은 “이 기술은 암과 치매 등 단백질의 비정상적 변형으로 발생하는 각종 질병의 바이오마커 발굴 등 질병 원인 규명 연구의 획기적인 전기를 마련할 것으로 기대된다”고 말했다.

박희성 교수는 “실용화 될 경우 지금까지 실현이 어려웠던 다양한 질병에 대한 실질적 동물 모델을 제조할 수 있을 것으로 전망된다”며 “향후 맞춤형 표적 항암제 및 뇌신경 치료제 개발 등 글로벌 신약 연구에 새 패러다임을 열 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 아세틸화 변형 조절 마우스 개발 및 아세틸화 제어 결과

그림2. 비정상적인 단백질 변형 및 각종 질병의 모식도

2017.03.06

조회수 22915

-

김재경 교수, 수학 통해 암과 생체시계의 핵심 연결고리 발견

〈 이번 연구에 참여한 김재경 교수와 버지니아 공대 연구팀 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 미분방정식을 이용한 수학적 모델링을 통해 생체시계가 암 억제 핵심 물질인 p53을 24시간 주기로 변화시키는 원리를 예측했다.

그리고 김재경 교수의 수학적 모델링은 미국 버지니아 공대 칼라 핀키엘스타인(Carla Finkielstein, 아르헨티나) 교수 연구팀의 실험을 통해 검증돼 생체시계와 암 사이에 중요한 연결고리가 있음이 증명됐다.

이번 연구 결과는 미국의 저명 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 11월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

뇌 속의 생체 시계는 우리가 24시간 주기에 맞춰 살 수 있도록 행동과 생리작용을 조절한다. 밤 9시가 되면 뇌 속의 멜라토닌 호르몬이 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취하게 하는 등 세포분열부터 운동 및 학습 능력 등 다양한 생리 작용에 관여한다.

만성적 야근, 교대 근무 등으로 인해 생체 시계와 실제 시간이 충돌해 생체 시계의 교란이 생기면 당뇨, 암, 심장병 등 다양한 질병을 유발할 수 있다.

지난 2014년 김 교수가 버지니아 공대의 칼라 핀키엘스타인 교수 연구팀과 만났을 때 핀키엘스타인 교수 연구팀은 암 억제물질인 p53이 24시간을 주기로 변화함을 관찰했지만 어떤 원리로 생체시계가 p53의 24시간 주기 리듬을 만들어내는지는 알지 못하는 상태였다.

p53이 세포의 조절 시스템 중에서도 매우 복잡한 시스템으로 구성돼 실험만을 통해 원리를 밝혀내기엔 많은 시간과 인력이 소모되기 때문이다.

김 교수는 문제 해결을 위해 수리모델링을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 수백만 경우의 가상 실험을 실시했다. 시행착오에 기반한 전통적 실험 대신 수리모델을 이용함으로써 비용, 시간, 인력 등을 줄일 수 있었다.

김 교수는 이 과정에서 생체 시계의 핵심 역할을 하는 물질인 Period2 단백질이 p53의 생체리듬과 깊은 관련이 있음을 밝혔다. 세포는 크게 핵과 세포질 두 가지 성분으로 나뉜다. p53은 핵과 세포질에 모두 존재할 수 있는데 이 중 핵 안으로 p53이 들어가면 안정화돼 분해가 느리게 일어난다.

김 교수는 p53 단백질을 핵 안으로 끌고 들어가는 물질이 생체 시계의 핵심 역할을 하는 Period2 단백질임을 예측했다.

이러한 김 교수의 수리모델을 통한 예측들은 핀키엘스타인교수 연구팀에 의해서 실험으로 검증돼 생체시계와 암 사이의 핵심 연결 고리를 발견할 수 있었다.

이번 연구는 p53 단백질을 정상화하는 수많은 항암제들이 투약 시간에 따라 효과가 달라졌던 원인을 규명하고 최적의 항암제 투약 시간을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

연구팀은 생체시계가 불안정한 교대 근무 직종 종사자들이 암 발병 확률이 높아지는 원인 규명 및 치료법 개발에 역할을 할 것으로 예상된다고 밝혔다.

김 교수는 “간호사, 경찰 등 교대 근무로 인해 고생하시는 분들이 좀 더 건강한 생활을 할 수 있도록 수학을 통해 조그만 기여를 하게 돼 기쁘다”며 “이번 성과를 통해 우리나라에서 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”고 말했다.

미국 버지니아 공대와 공동으로 진행한 이번 연구는 포스코 청암 재단, 미국과학연구재단, 한국연구재단의 신진연구자 지원 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수학과 실험을 통해서 밝혀진 생체시계의 핵심 단백질 Period2(Per2)와 암 억제 핵심 물질인 p53의 복잡한 상호작용

그림2. 이번 연구에서 사용된 수리모델의 일부

김재경 교수, 수학 통해 암과 생체시계의 핵심 연결고리 발견

〈 이번 연구에 참여한 김재경 교수와 버지니아 공대 연구팀 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 미분방정식을 이용한 수학적 모델링을 통해 생체시계가 암 억제 핵심 물질인 p53을 24시간 주기로 변화시키는 원리를 예측했다.

그리고 김재경 교수의 수학적 모델링은 미국 버지니아 공대 칼라 핀키엘스타인(Carla Finkielstein, 아르헨티나) 교수 연구팀의 실험을 통해 검증돼 생체시계와 암 사이에 중요한 연결고리가 있음이 증명됐다.

이번 연구 결과는 미국의 저명 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 11월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

뇌 속의 생체 시계는 우리가 24시간 주기에 맞춰 살 수 있도록 행동과 생리작용을 조절한다. 밤 9시가 되면 뇌 속의 멜라토닌 호르몬이 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취하게 하는 등 세포분열부터 운동 및 학습 능력 등 다양한 생리 작용에 관여한다.

만성적 야근, 교대 근무 등으로 인해 생체 시계와 실제 시간이 충돌해 생체 시계의 교란이 생기면 당뇨, 암, 심장병 등 다양한 질병을 유발할 수 있다.

지난 2014년 김 교수가 버지니아 공대의 칼라 핀키엘스타인 교수 연구팀과 만났을 때 핀키엘스타인 교수 연구팀은 암 억제물질인 p53이 24시간을 주기로 변화함을 관찰했지만 어떤 원리로 생체시계가 p53의 24시간 주기 리듬을 만들어내는지는 알지 못하는 상태였다.

p53이 세포의 조절 시스템 중에서도 매우 복잡한 시스템으로 구성돼 실험만을 통해 원리를 밝혀내기엔 많은 시간과 인력이 소모되기 때문이다.

김 교수는 문제 해결을 위해 수리모델링을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 수백만 경우의 가상 실험을 실시했다. 시행착오에 기반한 전통적 실험 대신 수리모델을 이용함으로써 비용, 시간, 인력 등을 줄일 수 있었다.

김 교수는 이 과정에서 생체 시계의 핵심 역할을 하는 물질인 Period2 단백질이 p53의 생체리듬과 깊은 관련이 있음을 밝혔다. 세포는 크게 핵과 세포질 두 가지 성분으로 나뉜다. p53은 핵과 세포질에 모두 존재할 수 있는데 이 중 핵 안으로 p53이 들어가면 안정화돼 분해가 느리게 일어난다.

김 교수는 p53 단백질을 핵 안으로 끌고 들어가는 물질이 생체 시계의 핵심 역할을 하는 Period2 단백질임을 예측했다.

이러한 김 교수의 수리모델을 통한 예측들은 핀키엘스타인교수 연구팀에 의해서 실험으로 검증돼 생체시계와 암 사이의 핵심 연결 고리를 발견할 수 있었다.

이번 연구는 p53 단백질을 정상화하는 수많은 항암제들이 투약 시간에 따라 효과가 달라졌던 원인을 규명하고 최적의 항암제 투약 시간을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

연구팀은 생체시계가 불안정한 교대 근무 직종 종사자들이 암 발병 확률이 높아지는 원인 규명 및 치료법 개발에 역할을 할 것으로 예상된다고 밝혔다.

김 교수는 “간호사, 경찰 등 교대 근무로 인해 고생하시는 분들이 좀 더 건강한 생활을 할 수 있도록 수학을 통해 조그만 기여를 하게 돼 기쁘다”며 “이번 성과를 통해 우리나라에서 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”고 말했다.

미국 버지니아 공대와 공동으로 진행한 이번 연구는 포스코 청암 재단, 미국과학연구재단, 한국연구재단의 신진연구자 지원 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수학과 실험을 통해서 밝혀진 생체시계의 핵심 단백질 Period2(Per2)와 암 억제 핵심 물질인 p53의 복잡한 상호작용

그림2. 이번 연구에서 사용된 수리모델의 일부

2016.11.10

조회수 50309

-

김재경 교수, 수학 통해 세계적 제약사 화이자와 신약개발 협력

〈 김재경 교수(왼쪽 두번째)와 화이자 사의 신약 개발팀 책임자들 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 수학적 모델링을 이용해 세계 최대의 제약회사 화이자(Pfizer)의 신약 개발을 돕는다.

이번 협력 연구에서는 수학을 최적의 실험 디자인, 신약 효과 예측, 개인별 맞춤형 투약 조건 예측 등에 이용할 계획이다. 기존의 전통적 수학 응용 범위를 넓히는 중요한 사례가 될 것으로 기대된다.

김 교수는 지난 2013년 미분방정식을 이용해 생체리듬을 조절하는 약의 효과를 다양한 환경에서 예측하는 논문을 네이처 자매지 ‘CPT: 계량 약리학 & 시스템 약리학’(CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology) 에 게재했다.

이 결과는 제약회사들이 수학을 이용할 때 약물이 몸속에 얼마나 오래 머무르는지 예측하는 정도로만 접근했던 기존의 소극적인 방식을 훌쩍 뛰어 넘는 것이었다.

화이자의 연구 본사인 美 그로톤과 보스턴 지부에서는 김 교수의 연구에 주목했다. 화이자는 임상 3기에 돌입하는 사람을 대상으로 실험을 준비 중인 신약 개발 프로젝트에 김 교수의 수리 모델링을 활용할 수 있는지 의견을 물었다.

작년 10월부터 시작된 협력 연구 논의는 지난 6월 산학 협력 체결로 이어졌고, 연구비 지원 등의 절차를 거쳐 본격적인 협력연구를 시작했다.

김 교수는 “보통 실험실에서 구할 수 없는 임상 실험 데이터를 이용해 좋은 연구를 할 수 있어 기쁘다” 며 “수학을 이용해서 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 기여할 수 있는 기회가 생기길 기대한다”고 말했다.

김재경 교수, 수학 통해 세계적 제약사 화이자와 신약개발 협력

〈 김재경 교수(왼쪽 두번째)와 화이자 사의 신약 개발팀 책임자들 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 수학적 모델링을 이용해 세계 최대의 제약회사 화이자(Pfizer)의 신약 개발을 돕는다.

이번 협력 연구에서는 수학을 최적의 실험 디자인, 신약 효과 예측, 개인별 맞춤형 투약 조건 예측 등에 이용할 계획이다. 기존의 전통적 수학 응용 범위를 넓히는 중요한 사례가 될 것으로 기대된다.

김 교수는 지난 2013년 미분방정식을 이용해 생체리듬을 조절하는 약의 효과를 다양한 환경에서 예측하는 논문을 네이처 자매지 ‘CPT: 계량 약리학 & 시스템 약리학’(CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology) 에 게재했다.

이 결과는 제약회사들이 수학을 이용할 때 약물이 몸속에 얼마나 오래 머무르는지 예측하는 정도로만 접근했던 기존의 소극적인 방식을 훌쩍 뛰어 넘는 것이었다.

화이자의 연구 본사인 美 그로톤과 보스턴 지부에서는 김 교수의 연구에 주목했다. 화이자는 임상 3기에 돌입하는 사람을 대상으로 실험을 준비 중인 신약 개발 프로젝트에 김 교수의 수리 모델링을 활용할 수 있는지 의견을 물었다.

작년 10월부터 시작된 협력 연구 논의는 지난 6월 산학 협력 체결로 이어졌고, 연구비 지원 등의 절차를 거쳐 본격적인 협력연구를 시작했다.

김 교수는 “보통 실험실에서 구할 수 없는 임상 실험 데이터를 이용해 좋은 연구를 할 수 있어 기쁘다” 며 “수학을 이용해서 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 기여할 수 있는 기회가 생기길 기대한다”고 말했다.

2016.08.02

조회수 12602

-

스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

2016.01.29

조회수 19168

-

수학으로 생물학적 리듬을 유지하는 원리 밝혀

김 재 경 교수

우리 몸엔 다양한 주기의 리듬을 만드는 시계들이 존재한다. 심장은 매 초 박동하고 체세포들은 일정한 주기로 분열한다. 생체 리듬은 다양한 호르몬 분비 시점을 조절함으로써 생명체가 24시간 주기의 환경에 적응해 살 수 있도록 한다.

과학자들은 어떤 원리로 우리 신체가 일정한 주기로 생체 리듬을 조절할 수 있는지 연구했다. 그리고 그 생체 리듬을 인공적으로 만들기 위한 노력도 끊임없이 계속됐다.

우리 대학 수리과학과 김재경(32) 교수가 미분방정식과 확률적 매개변수 샘플링을 바탕으로 한 수학적 모델링을 통해 다양한 환경에서도 안정적인 생체 리듬을 유지할 수 있는 생물학적 회로 디자인을 설계했다.

그리고 김 교수의 설계를 바탕으로 미국 라이스 대학 메튜 베넷 교수 연구팀이 합성생물학 기술을 통해 안정적인 리듬을 갖는 시스템을 실제로 제작하는 데 성공했다.

이번 연구는 저명 학술지 사이언스(Science) 8월 28일자에 게재됐다.

최근 생체 리듬 생성의 매커니즘을 밝히기 위해 생물학적 시스템을 직접 구현하는 합성생물학 (Synthetic biology)이 발전하고 있다. 이 방식은 전지, 전구, 모터 등을 연결해 전자 회로도의 작동 원리를 이해하듯이 유전자와 단백질로 구성된 생물학적 회로를 직접 만들어 생체 회로의 작동 원리를 연구하는 것이다.

김 교수 연구팀은 라이스 대학 연구팀에게 수학적 모델링을 제공해 합성생물학 연구에서 사용되는 바텀-업(Bottom-Up) 방식의 단점인 방대한 범위와 생물학적 회로를 테스트를 거쳐야 하는 문제 등을 해결했다. 실험을 위한 설계도를 제공한 것과 같은 이치이다.

김 교수는 이번 연구에서 이러한 융합적 접근을 통해 기존에 알려진 안정적인 리듬을 만들어내는 생물학적 회로 디자인과는 근본적으로 다른 디자인을 밝히고 설계했다.

생체 회로에서 특정 물질이 분비될 때 음성 피드백(Negative Feedback)은 물질 분비를 억제하는 역할을 하고, 양성 피드백(Positive Feedback)은 분비를 촉진하는 역할을 한다. 양성 피드백의 역할은 기존 연구들을 통해 알려졌으나 잉여로 존재하는 음성 피드백의 역할은 명확하지 않았다.

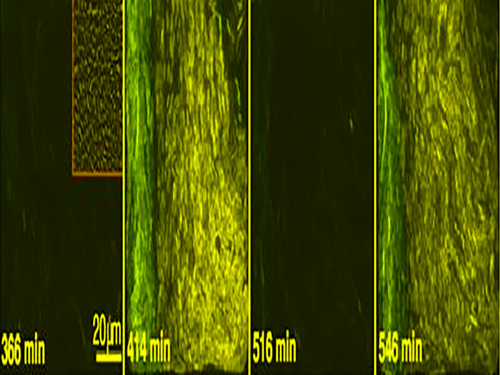

김 교수는 수학적 모델링을 통해 두 개의 전사적 음성 피드백 회로(Transcriptional negative feedback loops)가 안정적인 생체 리듬을 만들어낼 수 있음을 증명했다. 하나의 음성 피드백이 증가하고 감소하면서 물질의 분비 리듬을 조절하는 것이 가능하지만 안정적이지 못해 실제로 생체 회로를 구현하는 것은 한계가 있었다.

하지만 김 교수는 하나의 음성 피드백을 추가했을 때 다양한 환경에서도 생체 리듬을 만들 수 있고, 추가적인 음성 피드백이 변화에 대한 대응 역할을 해 안정적인 생체 리듬이 구현됨을 증명했다.

이 연구 결과는 다양한 생물학적 리듬 생성의 근본 원리를 밝히는데 새로운 방향을 제공할 것으로 기대된다.

김 교수의 모델링을 바탕으로 진행한 실험에서도 기존과 차별화된 성과를 얻었다. 합성생물학에서는 보통 단일 박테리아 안에 회로를 만드는 방식을 이용하는데 이번 연구에서는 기존과는 다른 방식을 채택했다. 서로 다른 두 종류의 박테리아 사이의 신호 물질을 바탕으로 생체 회로를 구현한 것이다.

이를 통해 인체의 내장 속에 존재하는 다양한 박테리아 간의 상호 작용을 이해하고 조절하는 기술을 개발하는데도 역할을 할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 성과를 통해 우리나라에선 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”며 “수학이 생물학 연구에 기여할 수 있음을 알리고 싶다”고 말했다.

이번 연구는 김재경 교수 외에도 라이스 대학 생명과학과 매튜 베넷 (Matthew Bennett) 교수 연구팀, 휴스턴 대학 수학과 크레시미르 조식 교수 (Kresimir Josić)의 공동연구로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 두 개의 음성 피드백이 안정적인 주기로 활성화되는 모습

그림 2. 두 박테리아 사이의 생물학적 회로 디자인과 그 기능을 이해하는 데 사용된 미분방정식의 일부분

수학으로 생물학적 리듬을 유지하는 원리 밝혀

김 재 경 교수

우리 몸엔 다양한 주기의 리듬을 만드는 시계들이 존재한다. 심장은 매 초 박동하고 체세포들은 일정한 주기로 분열한다. 생체 리듬은 다양한 호르몬 분비 시점을 조절함으로써 생명체가 24시간 주기의 환경에 적응해 살 수 있도록 한다.

과학자들은 어떤 원리로 우리 신체가 일정한 주기로 생체 리듬을 조절할 수 있는지 연구했다. 그리고 그 생체 리듬을 인공적으로 만들기 위한 노력도 끊임없이 계속됐다.

우리 대학 수리과학과 김재경(32) 교수가 미분방정식과 확률적 매개변수 샘플링을 바탕으로 한 수학적 모델링을 통해 다양한 환경에서도 안정적인 생체 리듬을 유지할 수 있는 생물학적 회로 디자인을 설계했다.

그리고 김 교수의 설계를 바탕으로 미국 라이스 대학 메튜 베넷 교수 연구팀이 합성생물학 기술을 통해 안정적인 리듬을 갖는 시스템을 실제로 제작하는 데 성공했다.

이번 연구는 저명 학술지 사이언스(Science) 8월 28일자에 게재됐다.

최근 생체 리듬 생성의 매커니즘을 밝히기 위해 생물학적 시스템을 직접 구현하는 합성생물학 (Synthetic biology)이 발전하고 있다. 이 방식은 전지, 전구, 모터 등을 연결해 전자 회로도의 작동 원리를 이해하듯이 유전자와 단백질로 구성된 생물학적 회로를 직접 만들어 생체 회로의 작동 원리를 연구하는 것이다.

김 교수 연구팀은 라이스 대학 연구팀에게 수학적 모델링을 제공해 합성생물학 연구에서 사용되는 바텀-업(Bottom-Up) 방식의 단점인 방대한 범위와 생물학적 회로를 테스트를 거쳐야 하는 문제 등을 해결했다. 실험을 위한 설계도를 제공한 것과 같은 이치이다.

김 교수는 이번 연구에서 이러한 융합적 접근을 통해 기존에 알려진 안정적인 리듬을 만들어내는 생물학적 회로 디자인과는 근본적으로 다른 디자인을 밝히고 설계했다.

생체 회로에서 특정 물질이 분비될 때 음성 피드백(Negative Feedback)은 물질 분비를 억제하는 역할을 하고, 양성 피드백(Positive Feedback)은 분비를 촉진하는 역할을 한다. 양성 피드백의 역할은 기존 연구들을 통해 알려졌으나 잉여로 존재하는 음성 피드백의 역할은 명확하지 않았다.

김 교수는 수학적 모델링을 통해 두 개의 전사적 음성 피드백 회로(Transcriptional negative feedback loops)가 안정적인 생체 리듬을 만들어낼 수 있음을 증명했다. 하나의 음성 피드백이 증가하고 감소하면서 물질의 분비 리듬을 조절하는 것이 가능하지만 안정적이지 못해 실제로 생체 회로를 구현하는 것은 한계가 있었다.

하지만 김 교수는 하나의 음성 피드백을 추가했을 때 다양한 환경에서도 생체 리듬을 만들 수 있고, 추가적인 음성 피드백이 변화에 대한 대응 역할을 해 안정적인 생체 리듬이 구현됨을 증명했다.

이 연구 결과는 다양한 생물학적 리듬 생성의 근본 원리를 밝히는데 새로운 방향을 제공할 것으로 기대된다.

김 교수의 모델링을 바탕으로 진행한 실험에서도 기존과 차별화된 성과를 얻었다. 합성생물학에서는 보통 단일 박테리아 안에 회로를 만드는 방식을 이용하는데 이번 연구에서는 기존과는 다른 방식을 채택했다. 서로 다른 두 종류의 박테리아 사이의 신호 물질을 바탕으로 생체 회로를 구현한 것이다.

이를 통해 인체의 내장 속에 존재하는 다양한 박테리아 간의 상호 작용을 이해하고 조절하는 기술을 개발하는데도 역할을 할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 성과를 통해 우리나라에선 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”며 “수학이 생물학 연구에 기여할 수 있음을 알리고 싶다”고 말했다.

이번 연구는 김재경 교수 외에도 라이스 대학 생명과학과 매튜 베넷 (Matthew Bennett) 교수 연구팀, 휴스턴 대학 수학과 크레시미르 조식 교수 (Kresimir Josić)의 공동연구로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 두 개의 음성 피드백이 안정적인 주기로 활성화되는 모습

그림 2. 두 박테리아 사이의 생물학적 회로 디자인과 그 기능을 이해하는 데 사용된 미분방정식의 일부분

2015.08.31

조회수 18680

-

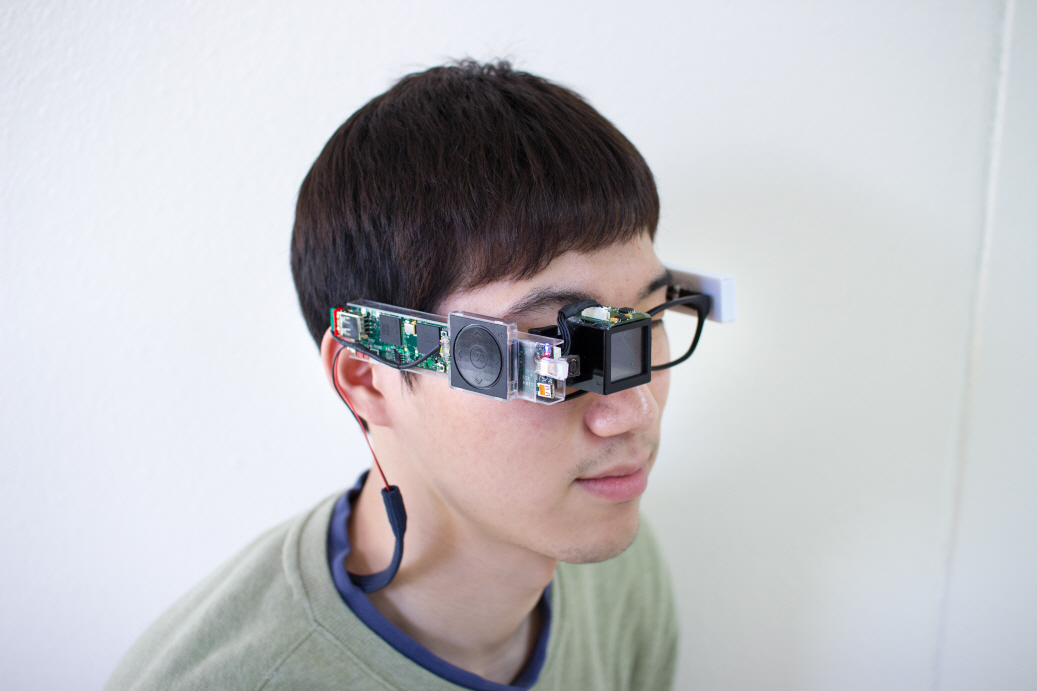

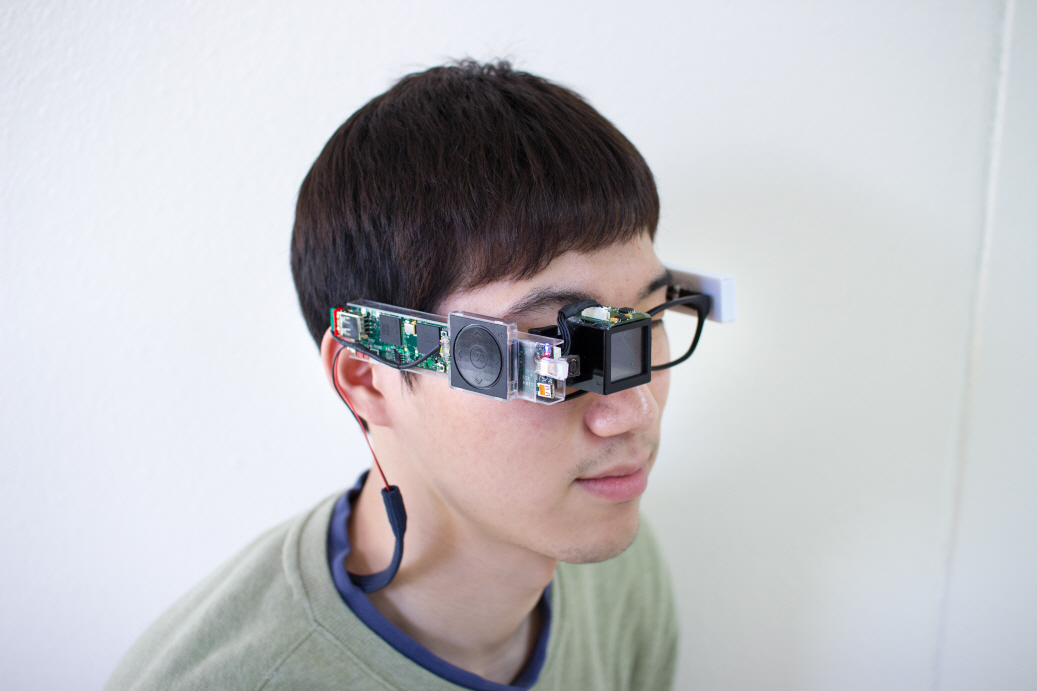

증강현실로 스마트시대의 미래를 열다!

영화 ‘마이너리티 리포트’에서 허공에 화면이 뜨고 손짓으로 컴퓨터를 조작하는 모습은 단지 상상 속 미래였다. 하지만 이런 일들이 곧 실현될 것으로 보인다. 우리 학교 전기및전자공학과 유회준 교수 연구팀은 세계 최초로 증강현실 전용 프로세서가 내장된 고성능·초저전력 머리 장착형 디스플레이(HMD, Head Mount Display) ‘케이 글래스(K-Glass)’를 개발했다. 연구팀의 전용 프로세서 개발로 기존 상용칩을 활용한 구글 글래스 보다 속도는 30배 이상 빨라지면서 동시에 사용시간은 3배 이상 길어지는 등 실제 사용자에게 불편함이 많이 줄어 증강현실시대를 앞당길 것으로 기대된다. 증강현실이란, 현실 세계와 이를 적절히 변형한 가상 미디어 콘텐츠가 결합한 것이다. 예를 들면, 동화책에 그려진 공룡 그림을 쳐다보면 3차원 공룡이 책 위로 솟아올라 보이며 방향을 바꾸면 공룡의 다른 쪽이 보이게 하는 기술이다. 삼성, 마이크로소프트 등에서는 관련 특허를 출원하고 있고, 특히 구글에서는 2012년 5월 증강현실을 위한 프로젝트 글래스(Project Glass)를 개발했다. 하지만 자연스러운 증강현실을 구현하기에는 성능이 만족할만한 수준은 아니었다. 구글의 기술은 바코드와 같은 표식을 인식해 해당 물체에 가상 컨텐츠를 첨가하는 방식의 증강현실을 구현하는 방식이기 때문에 표식을 설치하기 힘든 야외에는 증강현실을 구현할 수 없는 큰 단점이 있다. 게다가 2시간 정도만 사용할 수 있을 정도로 전력 소비량이 많아 휴대폰과 같은 모바일 기기처럼 일상생활에서 항상 착용하지는 못하는 실정이었다.연구팀이 개발한 K-Glass의 ‘증강현실 전용 프로세서’는 인간 뇌의 시각 집중 모델(Visual Attention Model)에 영감을 받아 제작돼 저전력·고성능을 동시에 달성했다. 시각 집중 모델은 보고 있는 화면에서 의미 있고 중요한 부분을 배경과 같이 인식에 무의미한 영역들로부터 분리한다. 이에 따라 불필요한 연산을 제거할 수 있어 복잡한 증강현실 알고리즘의 연산 속도를 획기적으로 증가시킬 수 있다는 장점이 있다. 또 전력소모를 줄이기 위해 ‘뉴런의 신경망’을 모방한 네트워크 구조를 적용했다. 프로세서 내부에서는 데이터가 활발하게 돌아다니는데 데이터 쏠림현상에 의해 전송에 병목이 발생할 수가 있는데 연구팀은 뉴런의 신경망 구조를 활용해 프로세서 내 데이터를 전송 및 네트워크 병목현상을 효과적으로 극복했다. 개발된 증강현실 전용 프로세서는 65nm(나노미터) 공정에서 제작돼 32㎟ 면적에 1.22TOPS(Tera-Operation per Second, 1초당 1012회 연산속도) 성능을 보인다. 또한 30fps(초당프레임)/720p(픽셀) 비디오 환경의 실시간 동작에서 1.57TOPS/W(와트)의 높은 에너지 효율을 나타내 장시간 동작할 수 있다. 유회준 교수는 “스마트 폰의 뒤를 잇는 차세대 모바일 디바이스로써 HMD에 대한 관심이 급증하고 있다”며 “투과형 HMD는 증강현실을 구현함에 따라 교육 엔터테인먼트 등의 분야에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다. 또 “K-Glass는 구글의 프로젝트 글래스 등 기존 HMD의 낮은 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상시키는 것은 물론 초저전력 소비를 달성하는데 성공, 미래 모바일 IT분야에서 혁신적인 변화를 주도할 것”이라고 연구 의의에 대해 말했다. 유회준 교수 지도하에 김경훈 박사과정 학생이 주도해 개발한 K-Glass는 이달 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 발표돼 커다란 주목을 받았다. K-Glass 데모 동영상 유튜브 링크 :http://www.youtube.com/watch?v=fzQpSORKYr8&feature=c4-overview&list=UUirZA3OFhxP4YFreIJkTtXw

증강현실로 스마트시대의 미래를 열다!

영화 ‘마이너리티 리포트’에서 허공에 화면이 뜨고 손짓으로 컴퓨터를 조작하는 모습은 단지 상상 속 미래였다. 하지만 이런 일들이 곧 실현될 것으로 보인다. 우리 학교 전기및전자공학과 유회준 교수 연구팀은 세계 최초로 증강현실 전용 프로세서가 내장된 고성능·초저전력 머리 장착형 디스플레이(HMD, Head Mount Display) ‘케이 글래스(K-Glass)’를 개발했다. 연구팀의 전용 프로세서 개발로 기존 상용칩을 활용한 구글 글래스 보다 속도는 30배 이상 빨라지면서 동시에 사용시간은 3배 이상 길어지는 등 실제 사용자에게 불편함이 많이 줄어 증강현실시대를 앞당길 것으로 기대된다. 증강현실이란, 현실 세계와 이를 적절히 변형한 가상 미디어 콘텐츠가 결합한 것이다. 예를 들면, 동화책에 그려진 공룡 그림을 쳐다보면 3차원 공룡이 책 위로 솟아올라 보이며 방향을 바꾸면 공룡의 다른 쪽이 보이게 하는 기술이다. 삼성, 마이크로소프트 등에서는 관련 특허를 출원하고 있고, 특히 구글에서는 2012년 5월 증강현실을 위한 프로젝트 글래스(Project Glass)를 개발했다. 하지만 자연스러운 증강현실을 구현하기에는 성능이 만족할만한 수준은 아니었다. 구글의 기술은 바코드와 같은 표식을 인식해 해당 물체에 가상 컨텐츠를 첨가하는 방식의 증강현실을 구현하는 방식이기 때문에 표식을 설치하기 힘든 야외에는 증강현실을 구현할 수 없는 큰 단점이 있다. 게다가 2시간 정도만 사용할 수 있을 정도로 전력 소비량이 많아 휴대폰과 같은 모바일 기기처럼 일상생활에서 항상 착용하지는 못하는 실정이었다.연구팀이 개발한 K-Glass의 ‘증강현실 전용 프로세서’는 인간 뇌의 시각 집중 모델(Visual Attention Model)에 영감을 받아 제작돼 저전력·고성능을 동시에 달성했다. 시각 집중 모델은 보고 있는 화면에서 의미 있고 중요한 부분을 배경과 같이 인식에 무의미한 영역들로부터 분리한다. 이에 따라 불필요한 연산을 제거할 수 있어 복잡한 증강현실 알고리즘의 연산 속도를 획기적으로 증가시킬 수 있다는 장점이 있다. 또 전력소모를 줄이기 위해 ‘뉴런의 신경망’을 모방한 네트워크 구조를 적용했다. 프로세서 내부에서는 데이터가 활발하게 돌아다니는데 데이터 쏠림현상에 의해 전송에 병목이 발생할 수가 있는데 연구팀은 뉴런의 신경망 구조를 활용해 프로세서 내 데이터를 전송 및 네트워크 병목현상을 효과적으로 극복했다. 개발된 증강현실 전용 프로세서는 65nm(나노미터) 공정에서 제작돼 32㎟ 면적에 1.22TOPS(Tera-Operation per Second, 1초당 1012회 연산속도) 성능을 보인다. 또한 30fps(초당프레임)/720p(픽셀) 비디오 환경의 실시간 동작에서 1.57TOPS/W(와트)의 높은 에너지 효율을 나타내 장시간 동작할 수 있다. 유회준 교수는 “스마트 폰의 뒤를 잇는 차세대 모바일 디바이스로써 HMD에 대한 관심이 급증하고 있다”며 “투과형 HMD는 증강현실을 구현함에 따라 교육 엔터테인먼트 등의 분야에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다. 또 “K-Glass는 구글의 프로젝트 글래스 등 기존 HMD의 낮은 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상시키는 것은 물론 초저전력 소비를 달성하는데 성공, 미래 모바일 IT분야에서 혁신적인 변화를 주도할 것”이라고 연구 의의에 대해 말했다. 유회준 교수 지도하에 김경훈 박사과정 학생이 주도해 개발한 K-Glass는 이달 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 발표돼 커다란 주목을 받았다. K-Glass 데모 동영상 유튜브 링크 :http://www.youtube.com/watch?v=fzQpSORKYr8&feature=c4-overview&list=UUirZA3OFhxP4YFreIJkTtXw

2014.02.20

조회수 18537

-

단백질의 생체분자 인식 메커니즘 규명

- “단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 기작을 규명해 50년 동안의 수수께끼 풀었다” - - 생명현상의 이해와 효능이 높은 치료제 개발에 활용 가능성 기대 -

우리 학교 생명과학과 김학성 교수가 서울대학교 물리학과 홍성철 교수와 공동으로 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 결합하는 메커니즘을 규명했다.

연구 결과는 생명과학분야의 권위지인 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 3월 18일자 온라인 판에 발표됐다.

단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 메카니즘을 밝혀낸 이번 연구로 인해 단백질의 조절기능을 보다 정확하게 파악할 수 있게 돼 앞으로 복잡한 생명현상을 이해하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이와 함께 단백질의 생체분자 인식은 각종 질병의 발생과도 밀접하게 연관돼 있어 향후 효능이 높은 치료제 개발에도 기여할 것으로 전망된다.

핵산, 단백질 등으로 알려진 생체분자는 생물체를 구성하거나 생물의 구조, 기능, 정보전달 등에도 꼭 필요한 물질이다.

특히, 단백질은 생체분자를 특이적으로 인지하고 결합하면서 모든 생명현상을 조절해 생명현상을 유지하는데 가장 중요한 역할을 한다. 단백질의 생체분자 인식에 오류가 발생하면 비정상적 현상으로 각종 질병이 유발되기도 한다.

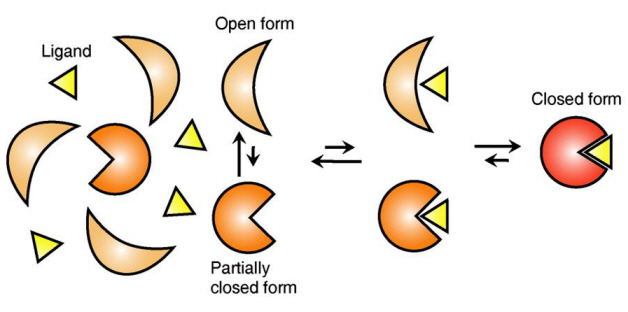

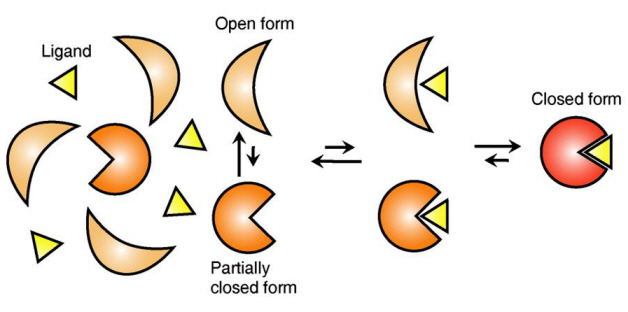

연구팀은 단백질이 다양한 구조를 갖는데 구조적으로 가장 안정한 ‘열린 구조’와 상대적으로 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’를 반복한다는 점에 주목했다.김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 생체분자가 결합하면서 단백질의 구조가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석했다.

연구결과 생체분자는 가장 안정된 구조의 단백질을 주로 선호하며 결합과 동시에 단백질을 가장 에너지 수준이 낮은 안정된 구조로 변화시킨다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이와 함께 생체분자는 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’에도 결합해 단백질 구조를 변화시킨다는 사실도 밝혀냈다.

연구팀의 이번 결과는 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 현재까지 제안된 모델인 단백질이 생체분자와 결합하면서 구조가 변한다는 ‘유도형 맞춤 모델’과 단백질의 다양한 구조 중에서 최적의 하나만을 선택적으로 인지한다는 ‘구조 선택 모델’에 대해 처음으로 실험을 통해 완벽히 입증해 낸 것으로 학계는 평가하고 있다.

김학성 교수는 이번 연구에 대해 “생체분자가 존재하는 경우 단백질의 구조 전환 속도가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 분석해 단백질의 생체분자 인식 메카니즘을 처음으로 직접 증명한 것”이라며 “생물 교과서에 50년 동안 가설로만 인식되어지던 것을 세계 최초로 실험으로 증명해 풀리지 않을 것만 같았던 수수께끼를 풀어냈다”고 의의를 밝혔다.

그림1. 열린 구조와 부분적으로 열린 구조를 갖고 있는 단백질이 생체분자를 인지하고 결합하는 양상

그림2. 단백질의 다양한 구조 중에서 가장 안정한 상태인 열린 구조(open form)에 생체분자(ligand) 가우선적으로 결합해 더욱 안정한 완전히 닫힌 구조(closed form)로 변함. 또한 단백질의 불안정한 구조(partially closed form)에도 생체분자가 결합해 완전히 닫힌 구조로 변하게 함.

단백질의 생체분자 인식 메커니즘 규명

- “단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 기작을 규명해 50년 동안의 수수께끼 풀었다” - - 생명현상의 이해와 효능이 높은 치료제 개발에 활용 가능성 기대 -

우리 학교 생명과학과 김학성 교수가 서울대학교 물리학과 홍성철 교수와 공동으로 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 결합하는 메커니즘을 규명했다.

연구 결과는 생명과학분야의 권위지인 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 3월 18일자 온라인 판에 발표됐다.

단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 메카니즘을 밝혀낸 이번 연구로 인해 단백질의 조절기능을 보다 정확하게 파악할 수 있게 돼 앞으로 복잡한 생명현상을 이해하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이와 함께 단백질의 생체분자 인식은 각종 질병의 발생과도 밀접하게 연관돼 있어 향후 효능이 높은 치료제 개발에도 기여할 것으로 전망된다.

핵산, 단백질 등으로 알려진 생체분자는 생물체를 구성하거나 생물의 구조, 기능, 정보전달 등에도 꼭 필요한 물질이다.

특히, 단백질은 생체분자를 특이적으로 인지하고 결합하면서 모든 생명현상을 조절해 생명현상을 유지하는데 가장 중요한 역할을 한다. 단백질의 생체분자 인식에 오류가 발생하면 비정상적 현상으로 각종 질병이 유발되기도 한다.

연구팀은 단백질이 다양한 구조를 갖는데 구조적으로 가장 안정한 ‘열린 구조’와 상대적으로 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’를 반복한다는 점에 주목했다.김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 생체분자가 결합하면서 단백질의 구조가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석했다.

연구결과 생체분자는 가장 안정된 구조의 단백질을 주로 선호하며 결합과 동시에 단백질을 가장 에너지 수준이 낮은 안정된 구조로 변화시킨다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이와 함께 생체분자는 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’에도 결합해 단백질 구조를 변화시킨다는 사실도 밝혀냈다.

연구팀의 이번 결과는 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 현재까지 제안된 모델인 단백질이 생체분자와 결합하면서 구조가 변한다는 ‘유도형 맞춤 모델’과 단백질의 다양한 구조 중에서 최적의 하나만을 선택적으로 인지한다는 ‘구조 선택 모델’에 대해 처음으로 실험을 통해 완벽히 입증해 낸 것으로 학계는 평가하고 있다.

김학성 교수는 이번 연구에 대해 “생체분자가 존재하는 경우 단백질의 구조 전환 속도가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 분석해 단백질의 생체분자 인식 메카니즘을 처음으로 직접 증명한 것”이라며 “생물 교과서에 50년 동안 가설로만 인식되어지던 것을 세계 최초로 실험으로 증명해 풀리지 않을 것만 같았던 수수께끼를 풀어냈다”고 의의를 밝혔다.

그림1. 열린 구조와 부분적으로 열린 구조를 갖고 있는 단백질이 생체분자를 인지하고 결합하는 양상

그림2. 단백질의 다양한 구조 중에서 가장 안정한 상태인 열린 구조(open form)에 생체분자(ligand) 가우선적으로 결합해 더욱 안정한 완전히 닫힌 구조(closed form)로 변함. 또한 단백질의 불안정한 구조(partially closed form)에도 생체분자가 결합해 완전히 닫힌 구조로 변하게 함.

2013.03.21

조회수 17544

-

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

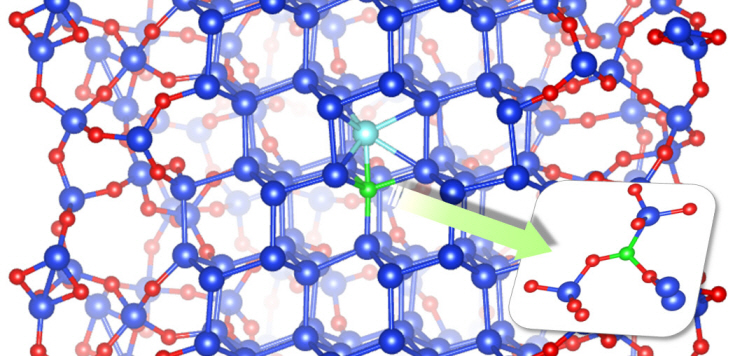

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22

조회수 19346

-

난소암환자의 보다 정확한 생존기간 예측 가능해져

- “개인 맞춤형 의약품 개발에 핵심 기술이 될 것” -

난소암환자의 생존기간 예측이 한층 더 정확해진다!

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 난소암환자의 선천적 유전특징과 후천적 유전자 발현특성이 복합적으로 영향을 미친다는 결과를 이용해 암환자의 생존기간을 보다 정확하게 예측하는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 개인맞춤형 의약품개발에 핵심기술이 될 전망이다.

기존의 난소암환자 생존기간 예측을 위해 특이 유전자형과 유전자 발현 특성을 각각 찾는 데 초점을 맞추고 있었다. 그러나 암과 같이 개인의 유전적 특성과 후천적 요인에 따른 유전자 발현 패턴이 복합적으로 작용하는 복합질환의 치료효과와 생존기간을 예측하기에는 역부족이었다.

연구팀은 생물정보학(Bioinformatics) 기술 중 하나인 상호연관 네트워크 모델링을 이용해 개인별 유전자의 특징과 발현특성을 분석했다. 이를 생존기간의 인자로 사용해 난소암환자 생존기간 예측의 정확도를 13% 이상 높일 수 있었다.

또한, 항암치료 후 결과의 개인차를 유발하는 유전적 특성과 유전자 발현패턴의 상호작용모델을 제시함으로써 개인차에 의한 항암 치료 생존기간의 예측이 가능해졌다.

이도헌 교수는 “최근 전 세계적으로 차세대 유전자 연구와 개인 맞춤형 치료제 개발이 본격화되고 있는 시기”라며 “이번 연구 결과는 난소암 환자의 생존기간 예측 및 개인별 특성에 따른 맞춤형 치료의 기반이 될 것이다”라고 말했다.

KAIST 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수, 백효정 박사과정 학생, 김준호 박사과정 학생, 하버드대 이은정 박사, 삼성SDS 박인호 박사가 공동으로 실시한 이번 연구는 세계적 학술지인 ‘지노믹스(Genomics)’지 6월호 표지 논문으로 선정됐다.

난소암환자의 보다 정확한 생존기간 예측 가능해져

- “개인 맞춤형 의약품 개발에 핵심 기술이 될 것” -

난소암환자의 생존기간 예측이 한층 더 정확해진다!

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 난소암환자의 선천적 유전특징과 후천적 유전자 발현특성이 복합적으로 영향을 미친다는 결과를 이용해 암환자의 생존기간을 보다 정확하게 예측하는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 개인맞춤형 의약품개발에 핵심기술이 될 전망이다.

기존의 난소암환자 생존기간 예측을 위해 특이 유전자형과 유전자 발현 특성을 각각 찾는 데 초점을 맞추고 있었다. 그러나 암과 같이 개인의 유전적 특성과 후천적 요인에 따른 유전자 발현 패턴이 복합적으로 작용하는 복합질환의 치료효과와 생존기간을 예측하기에는 역부족이었다.

연구팀은 생물정보학(Bioinformatics) 기술 중 하나인 상호연관 네트워크 모델링을 이용해 개인별 유전자의 특징과 발현특성을 분석했다. 이를 생존기간의 인자로 사용해 난소암환자 생존기간 예측의 정확도를 13% 이상 높일 수 있었다.

또한, 항암치료 후 결과의 개인차를 유발하는 유전적 특성과 유전자 발현패턴의 상호작용모델을 제시함으로써 개인차에 의한 항암 치료 생존기간의 예측이 가능해졌다.

이도헌 교수는 “최근 전 세계적으로 차세대 유전자 연구와 개인 맞춤형 치료제 개발이 본격화되고 있는 시기”라며 “이번 연구 결과는 난소암 환자의 생존기간 예측 및 개인별 특성에 따른 맞춤형 치료의 기반이 될 것이다”라고 말했다.

KAIST 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수, 백효정 박사과정 학생, 김준호 박사과정 학생, 하버드대 이은정 박사, 삼성SDS 박인호 박사가 공동으로 실시한 이번 연구는 세계적 학술지인 ‘지노믹스(Genomics)’지 6월호 표지 논문으로 선정됐다.

2011.06.28

조회수 19539

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02 조회수 22220

이병주 교수, 게임의 랙 현상 해소 기술 개발

〈 이병주 교수, 이인정 박사과정 〉

우리 대학 문화기술대학원 이병주 교수와 핀란드 알토 대학교(Aalto Univ) 공동 연구팀이 게임의 겉보기 형태를 변화시켜 게임 내 레이턴시 효과, 일명 랙(lag)을 없앨 수 있는 기술을 개발했다.

이인정 박사과정이 1 저자로 참여하고 알토대학교 김선준 연구원이 공동으로 개발한 이번 연구는 지난 5월 4일 열린 인간-컴퓨터 상호작용 분야 최고권위 국제 학술대회 CHI 2019(The ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems)에서 풀 페이퍼로 발표됐다. (논문명 : Geometrically Compensating Effects of End-to-End Latency in Moving-Target Selection Games)

레이턴시는 장치, 네트워크, 프로세싱 등 다양한 이유로 인해 발생하는 지연(delay) 현상을 말한다. 사용자가 명령을 입력했을 때부터 출력 결과가 모니터 화면에 나타날 때까지 걸리는 지연을 엔드-투-엔드 레이턴시(end-to-end latency)라 한다.

상호작용의 실시간성이 중요한 요소인 게임 환경에서는 이러한 현상이 플레이어의 능력에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 레이턴시가 있는 게임 환경에서도 플레이어의 본래 실력으로 게임을 할 수 있도록 돕는 레이턴시 보정 기술을 개발했다. 이 기술은 레이턴시의 양에 따라 게임의 디자인 요소, 즉 장애물의 크기 등의 형태를 변화시킴으로써, 레이턴시가 있음에도 레이턴시가 없는 것처럼 느껴지는 환경에서 플레이할 수 있다.

연구팀은 레이턴시가 플레이어에 미치는 영향을 분석해 플레이어의 행동을 예측하는 수학적 모델을 제시했다. 시간제한이 있는 상황에서 게임 플레이를 위해 버튼 입력을 해야 하는 ‘움직이는 타겟 선택’ 과업에 레이턴시가 있을 때 사용자의 성공률을 예측할 수 있는 인지 모델이다.

이후에는 이 모델을 활용해 게임 환경에 레이턴시가 발생할 경우의 플레이어 과업 성공률을 예측한다. 이를 통해 레이턴시가 없는 환경에서의 플레이어 성공률과 비슷한 수준으로 만들기 위해 게임의 디자인 요소를 변형한다.

연구팀은 ‘플래피 버드(Flappy Bird)’라는 게임에서 기둥의 높이를 변형해 레이턴시가 추가됐음에도 기존 환경에서의 플레이 실력을 유지함을 확인했다. 연구팀은 후속 연구를 통해 게임 속 장애물 등의 크기를 변형함으로써 레이턴시를 없애는 등의 확장 연구를 기대하고 있다.

이 교수는 “이번 기술은 비 간섭적 레이턴시의 보정 기술로, 레이턴시의 양만큼 게임 시계를 되돌려 보상하는 기존의 랙 보상 방법과는 다르게 플레이어의 게임 흐름을 방해하지 않는 장점이 있다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업(프로게이머 역량 극대화를 위한 게임 입력장치의 설계 최적화) 및 KAIST 자체 연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게임의 겉보기 형태를 변화시킴으로써, 플레이어가 제로 레이턴시 환경과 레이턴시가 있는 환경에서 같은 실력을 유지

2019.07.02 조회수 22220 조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

2018.08.10 조회수 13661

조광현 교수, 섬유아세포 과활성 유발 분자피드백 회로 규명

〈 조 광 현 교수 〉

우리 대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 삼성병원 김석형 교수 연구팀과 공동연구를 통해 섬유증 및 암 악성화의 원인이 되는 섬유아세포 과활성을 유발하는 분자피드백 회로를 최초로 규명했다.

신동관 박사와 안수균 학생 등이 함께 참여한 이번 연구는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8월 1일자 온라인 판에 게재됐다.

( https://www.nature.com/articles/s41467-018-05274-6 )

인간의 섬유아세포는 대부분의 정상조직에 비활성화된 상태로 존재하다가 상처회복을 위해 필요할 때 급진적으로 활성화된다. 하지만 이러한 급진적 활성화가 유발되는 원리는 아직 밝혀지지 않았다.

조광현 교수 연구팀은 삼성병원 김석형 교수팀과 공동연구를 통해 Twist1, Prrx1, TNC 분자들이 연쇄적으로 활성을 유발하는 양성피드백회로를 구성함으로서 그와 같은 급진적인 섬유아세포의 활성을 유발한다는 것을 분자생물학실험과 수학모델링, 컴퓨터시뮬레이션 분석, 그리고 동물실험과 임상데이터 분석을 통해 밝혔다.

활성화된 섬유아세포는 상처가 치유된 뒤 다시 비활성화된 상태로 전환돼야 하는데 이 때 피드백회로가 계속 작동하면 섬유증의 발생이나 암 악성화의 원인이 된다.

따라서 이번에 밝혀낸 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로는 섬유증과 암의 새로운 치료 타겟으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

□ 그림 설명

그림1. 섬유아세포의 급진적 활성화를 유발하는 Twist1-Prrx1-TNC 분자피드백회로 규명 과정

그림2. 정상적인 섬유아세포의 활성화 조절과 피드백회로의 비가역적 활성화에 따른 비정상적인 섬유아세포 활성화 조절과정의 비교

2018.08.10 조회수 13661 이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

2018.05.16 조회수 21028

이해신 교수, 와인성분 통해 심장에 정맥주사로 약물 전달 기술 개발

〈 이 해 신 교수 〉

우리 대학 화학과 이해신 교수 연구팀이 와인의 떫은맛을 내는 성분인 탄닌산(tannic acid)을 이용해 간단한 정맥주사만으로도 약물을 심장 조직에 전달할 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀은 탄닌산을 단백질, 펩타이드 등의 약물과 혼합시켜 입자화 하는 방법을 통해 심장조직을 표적할 수 있음을 규명했다. 연구팀의 심장 질환의 효율적 치료를 위한 표적화 약물전달 기술은 단백질 기반의 다양한 신약에 적용 가능할 것으로 기대된다.

안전성평가연구소의 예측모델 연구센터 김기석 박사 연구팀과 공동으로 수행된 이번 연구는 네이처 자매지 ‘네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)’ 4월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

심장은 인체 내 가장 중요한 기관으로 분당 60~100회의 박동을 하는 동안 약 5리터의 혈액을 뇌를 포함한 전신에 공급하는 역할을 한다. 심장은 심근이라는 근육을 이용해 끊임없이 박동하는 운동성이 높은 기관이다.

심장 및 관련 혈관 질병을 심혈관계-순환계 질환이라고 하는데 이는 우리나라 사망 원인 2위를 차지한다. 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 흡연, 비만 등 현대인의 불규칙한 식습관 및 생활습관으로 인해 나타날 수 있다. 대표적으로 심장으로 가는 관상동맥이나 미세한 혈류들이 좁아져 산소 및 영양분 공급이 원활하지 못해 발생하는 심근경색이 있다.

많은 연구자들이 심혈관계 질환 극복을 위한 화학약물요법이나 치료용 단백질 등을 개발하고 있다. 그러나 여전히 직접적인 수술, 카테터 및 스텐트 삽입 등에 의존하고 있으며 일반 정맥주사로 개발된 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 기술은 개발되지 않았다.

심장의 강한 운동성으로 인해 정맥으로 주사된 약물이 순환하는 동안 심장으로의 전달 효율이 급격하게 저하되기 때문이다.

문제 해결을 위해 연구팀은 과일 껍질, 견과류, 카카오, 와인 등에 다량으로 존재하는 탄닌산이라는 물질을 이용했다. 탄닌산은 와인의 떫은맛을 내는 폴리페놀 분자의 일종으로 혀에 존재하는 점막 단백질과 결합해 떫은맛을 낸다고 알려져 있다.

연구팀은 탄닌산과 단백질 사이의 강한 분자 간 결합력을 이용해 치료용 단백질, 유전자 전달체인 바이러스 또는 기능성 펩타이드 약물 등을 간단하게 섞어주는 방법으로 입자화에 성공했다. 그리고 이를 주사했을 때 심장을 표적화할 수 있다는 사실을 발견했다.

탄닌산을 이용한 단백질 입자화 기술의 원리는 일종의 ‘분자 수준에서의 코팅’ 기술이다. 입자화된 단백질 복합체 표면에 코팅된 탄닌산이 심장의 기능을 유지하기 위해 밀집돼 있는 엘라스틴 및 콜라겐 단백질과 부가적으로 강한 상호작용을 하며 심장 조직에 부착된 상태로 오랜 시간 머무는 심장 표적화 기술이다.

이러한 탄닌산-단백질 복합체는 단백질만을 주사했을 때와 비교하면 5일 이상 장기적으로 혈관 내에서 순환됨을 확인했다.

이 교수 연구팀은 예전부터 탄닌산을 비롯한 접착성, 코팅성을 갖는 다양한 폴리페놀 재료를 응용해 의료용 생체 재료를 개발해 왔다. 실제로 심근경색 동물 모델에 탄닌산과 섬유아세포 증식인자를 섞어서 만든 약품을 주입하고 4주가 지난 뒤 심근경색이 일어난 크기가 감소했을 뿐 아니라 좌심실 압력 및 심박출량 등이 정상에 가깝게 호전되는 것을 확인했다.

이해신 교수는 “지금까지 심장질환 관련한 많은 약물들이 개발됐음에도 불구하고 상대적으로 약물을 심장에 효율적으로 전달하는 방법은 개발되지 않았다”며 “이번 기술은 기존 약물들을 새롭게 공식화해 개량신약으로 만들 수 있는 원천기술이다”고 말했다.

이번 연구는 연구재단 중견연구자 도약연구, 보건복지부 암정복프로그램, 산업통상자원부의 바이오산업핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 탄닌산으로 제조한 단백질 복합체가 심장 조직에 전달되는 모식도

그림2. 바이러스 유전자 발현 효율 및 치료기능성을 보여주는 연구결과

2018.05.16 조회수 21028 박희성 교수, 맞춤형 단백질 변형기술 동물 모델 적용에 성공

우리 대학 화학과 박희성 교수 연구팀이 아주대 의과대학 박찬배 교수와의 공동 연구를 통해 동물 모델에서 단백질의 아세틸화 변형을 조절할 수 있는 기술을 개발했다.

인간의 질병 연구에 대표적으로 쓰이는 쥐 모델에서 단백질 아세틸화를 조절할 수 있게 돼 다양한 질병의 원인을 밝힐 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프런티어사업(의약바이오컨버젼스연구단, 단장 김성훈)과 지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단(단장 김선창), 식약처의 미래 맞춤형 모델동물개발 연구사업단(단장 이한웅)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 21일자 온라인 판에 게재됐다.

우리 몸의 세포에서 만들어지는 2만 여종의 단백질은 생합성 이후 인산화, 아세틸화, 당화 등 200여 종의 다양한 변형(post-translational modification)이 발생하게 된다.

세포 내 단백질들은 다양한 변형을 통해 기능과 활성이 조절되며 이러한 변형은 생체 내에서 세포 신호 전달 및 성장 등 우리 몸의 정상적인 신진대사 활동을 조절하는 매우 중요한 역할을 한다.

하지만 유전적 또는 환경적 요인으로 인해 단백질 변형이 비정상적으로 일어나면 세포의 신호 전달, 대사 활동 등이 손상돼 암, 치매, 당뇨를 포함한 다양한 중증 질환을 유발한다.

기존에는 이러한 비정상적 단백질 변형을 동물 모델에서 인위적으로 유발시키고 제어하는 기술이 존재하지 않아 질병의 원인 규명 및 신약 개발 연구에 어려움이 있었다.

박 교수팀은 2016년 9월 다양한 비정상 변형 단백질을 합성할 수 있는 맞춤형 단백질 변형 기술을 개발해 사이언스(Science)지에 발표한 바 있다.

연구팀은 기존 연구를 더 발전시켜 각종 암과 치매 등의 이유가 되는 퇴행성 신경질환의 원인인 비정상적인 단백질 아세틸화를 동물 모델에서 직접 구현하는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 바탕으로 실험용 쥐의 특정한 발달 단계나 시기에 표적 단백질의 특정 위치에서 아세틸화 변형을 조절할 수 있음을 증명했다.

또한 다른 조직에 영향을 주지 않고 간이나 콩팥 등 특정 조직이나 기관에서만 표적 단백질의 아세틸화 변형 제어가 가능함을 확인했다.

연구팀은 “이 기술은 암과 치매 등 단백질의 비정상적 변형으로 발생하는 각종 질병의 바이오마커 발굴 등 질병 원인 규명 연구의 획기적인 전기를 마련할 것으로 기대된다”고 말했다.

박희성 교수는 “실용화 될 경우 지금까지 실현이 어려웠던 다양한 질병에 대한 실질적 동물 모델을 제조할 수 있을 것으로 전망된다”며 “향후 맞춤형 표적 항암제 및 뇌신경 치료제 개발 등 글로벌 신약 연구에 새 패러다임을 열 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 아세틸화 변형 조절 마우스 개발 및 아세틸화 제어 결과

그림2. 비정상적인 단백질 변형 및 각종 질병의 모식도

2017.03.06 조회수 22915

박희성 교수, 맞춤형 단백질 변형기술 동물 모델 적용에 성공

우리 대학 화학과 박희성 교수 연구팀이 아주대 의과대학 박찬배 교수와의 공동 연구를 통해 동물 모델에서 단백질의 아세틸화 변형을 조절할 수 있는 기술을 개발했다.

인간의 질병 연구에 대표적으로 쓰이는 쥐 모델에서 단백질 아세틸화를 조절할 수 있게 돼 다양한 질병의 원인을 밝힐 수 있을 것으로 기대된다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프런티어사업(의약바이오컨버젼스연구단, 단장 김성훈)과 지능형 바이오시스템 설계 및 합성연구단(단장 김선창), 식약처의 미래 맞춤형 모델동물개발 연구사업단(단장 이한웅)의 지원을 받아 수행됐다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 21일자 온라인 판에 게재됐다.

우리 몸의 세포에서 만들어지는 2만 여종의 단백질은 생합성 이후 인산화, 아세틸화, 당화 등 200여 종의 다양한 변형(post-translational modification)이 발생하게 된다.

세포 내 단백질들은 다양한 변형을 통해 기능과 활성이 조절되며 이러한 변형은 생체 내에서 세포 신호 전달 및 성장 등 우리 몸의 정상적인 신진대사 활동을 조절하는 매우 중요한 역할을 한다.

하지만 유전적 또는 환경적 요인으로 인해 단백질 변형이 비정상적으로 일어나면 세포의 신호 전달, 대사 활동 등이 손상돼 암, 치매, 당뇨를 포함한 다양한 중증 질환을 유발한다.

기존에는 이러한 비정상적 단백질 변형을 동물 모델에서 인위적으로 유발시키고 제어하는 기술이 존재하지 않아 질병의 원인 규명 및 신약 개발 연구에 어려움이 있었다.

박 교수팀은 2016년 9월 다양한 비정상 변형 단백질을 합성할 수 있는 맞춤형 단백질 변형 기술을 개발해 사이언스(Science)지에 발표한 바 있다.

연구팀은 기존 연구를 더 발전시켜 각종 암과 치매 등의 이유가 되는 퇴행성 신경질환의 원인인 비정상적인 단백질 아세틸화를 동물 모델에서 직접 구현하는 기술을 개발했다.

연구팀은 이 기술을 바탕으로 실험용 쥐의 특정한 발달 단계나 시기에 표적 단백질의 특정 위치에서 아세틸화 변형을 조절할 수 있음을 증명했다.

또한 다른 조직에 영향을 주지 않고 간이나 콩팥 등 특정 조직이나 기관에서만 표적 단백질의 아세틸화 변형 제어가 가능함을 확인했다.

연구팀은 “이 기술은 암과 치매 등 단백질의 비정상적 변형으로 발생하는 각종 질병의 바이오마커 발굴 등 질병 원인 규명 연구의 획기적인 전기를 마련할 것으로 기대된다”고 말했다.

박희성 교수는 “실용화 될 경우 지금까지 실현이 어려웠던 다양한 질병에 대한 실질적 동물 모델을 제조할 수 있을 것으로 전망된다”며 “향후 맞춤형 표적 항암제 및 뇌신경 치료제 개발 등 글로벌 신약 연구에 새 패러다임을 열 것이다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 아세틸화 변형 조절 마우스 개발 및 아세틸화 제어 결과

그림2. 비정상적인 단백질 변형 및 각종 질병의 모식도

2017.03.06 조회수 22915 김재경 교수, 수학 통해 암과 생체시계의 핵심 연결고리 발견

〈 이번 연구에 참여한 김재경 교수와 버지니아 공대 연구팀 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 미분방정식을 이용한 수학적 모델링을 통해 생체시계가 암 억제 핵심 물질인 p53을 24시간 주기로 변화시키는 원리를 예측했다.

그리고 김재경 교수의 수학적 모델링은 미국 버지니아 공대 칼라 핀키엘스타인(Carla Finkielstein, 아르헨티나) 교수 연구팀의 실험을 통해 검증돼 생체시계와 암 사이에 중요한 연결고리가 있음이 증명됐다.

이번 연구 결과는 미국의 저명 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 11월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

뇌 속의 생체 시계는 우리가 24시간 주기에 맞춰 살 수 있도록 행동과 생리작용을 조절한다. 밤 9시가 되면 뇌 속의 멜라토닌 호르몬이 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취하게 하는 등 세포분열부터 운동 및 학습 능력 등 다양한 생리 작용에 관여한다.

만성적 야근, 교대 근무 등으로 인해 생체 시계와 실제 시간이 충돌해 생체 시계의 교란이 생기면 당뇨, 암, 심장병 등 다양한 질병을 유발할 수 있다.

지난 2014년 김 교수가 버지니아 공대의 칼라 핀키엘스타인 교수 연구팀과 만났을 때 핀키엘스타인 교수 연구팀은 암 억제물질인 p53이 24시간을 주기로 변화함을 관찰했지만 어떤 원리로 생체시계가 p53의 24시간 주기 리듬을 만들어내는지는 알지 못하는 상태였다.

p53이 세포의 조절 시스템 중에서도 매우 복잡한 시스템으로 구성돼 실험만을 통해 원리를 밝혀내기엔 많은 시간과 인력이 소모되기 때문이다.

김 교수는 문제 해결을 위해 수리모델링을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 수백만 경우의 가상 실험을 실시했다. 시행착오에 기반한 전통적 실험 대신 수리모델을 이용함으로써 비용, 시간, 인력 등을 줄일 수 있었다.

김 교수는 이 과정에서 생체 시계의 핵심 역할을 하는 물질인 Period2 단백질이 p53의 생체리듬과 깊은 관련이 있음을 밝혔다. 세포는 크게 핵과 세포질 두 가지 성분으로 나뉜다. p53은 핵과 세포질에 모두 존재할 수 있는데 이 중 핵 안으로 p53이 들어가면 안정화돼 분해가 느리게 일어난다.

김 교수는 p53 단백질을 핵 안으로 끌고 들어가는 물질이 생체 시계의 핵심 역할을 하는 Period2 단백질임을 예측했다.

이러한 김 교수의 수리모델을 통한 예측들은 핀키엘스타인교수 연구팀에 의해서 실험으로 검증돼 생체시계와 암 사이의 핵심 연결 고리를 발견할 수 있었다.

이번 연구는 p53 단백질을 정상화하는 수많은 항암제들이 투약 시간에 따라 효과가 달라졌던 원인을 규명하고 최적의 항암제 투약 시간을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

연구팀은 생체시계가 불안정한 교대 근무 직종 종사자들이 암 발병 확률이 높아지는 원인 규명 및 치료법 개발에 역할을 할 것으로 예상된다고 밝혔다.

김 교수는 “간호사, 경찰 등 교대 근무로 인해 고생하시는 분들이 좀 더 건강한 생활을 할 수 있도록 수학을 통해 조그만 기여를 하게 돼 기쁘다”며 “이번 성과를 통해 우리나라에서 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”고 말했다.

미국 버지니아 공대와 공동으로 진행한 이번 연구는 포스코 청암 재단, 미국과학연구재단, 한국연구재단의 신진연구자 지원 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수학과 실험을 통해서 밝혀진 생체시계의 핵심 단백질 Period2(Per2)와 암 억제 핵심 물질인 p53의 복잡한 상호작용

그림2. 이번 연구에서 사용된 수리모델의 일부

2016.11.10 조회수 50309

김재경 교수, 수학 통해 암과 생체시계의 핵심 연결고리 발견

〈 이번 연구에 참여한 김재경 교수와 버지니아 공대 연구팀 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 미분방정식을 이용한 수학적 모델링을 통해 생체시계가 암 억제 핵심 물질인 p53을 24시간 주기로 변화시키는 원리를 예측했다.

그리고 김재경 교수의 수학적 모델링은 미국 버지니아 공대 칼라 핀키엘스타인(Carla Finkielstein, 아르헨티나) 교수 연구팀의 실험을 통해 검증돼 생체시계와 암 사이에 중요한 연결고리가 있음이 증명됐다.

이번 연구 결과는 미국의 저명 학술지 미국국립과학원회보(PNAS) 11월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

뇌 속의 생체 시계는 우리가 24시간 주기에 맞춰 살 수 있도록 행동과 생리작용을 조절한다. 밤 9시가 되면 뇌 속의 멜라토닌 호르몬이 분비를 유발해 일정 시간에 수면을 취하게 하는 등 세포분열부터 운동 및 학습 능력 등 다양한 생리 작용에 관여한다.

만성적 야근, 교대 근무 등으로 인해 생체 시계와 실제 시간이 충돌해 생체 시계의 교란이 생기면 당뇨, 암, 심장병 등 다양한 질병을 유발할 수 있다.

지난 2014년 김 교수가 버지니아 공대의 칼라 핀키엘스타인 교수 연구팀과 만났을 때 핀키엘스타인 교수 연구팀은 암 억제물질인 p53이 24시간을 주기로 변화함을 관찰했지만 어떤 원리로 생체시계가 p53의 24시간 주기 리듬을 만들어내는지는 알지 못하는 상태였다.

p53이 세포의 조절 시스템 중에서도 매우 복잡한 시스템으로 구성돼 실험만을 통해 원리를 밝혀내기엔 많은 시간과 인력이 소모되기 때문이다.

김 교수는 문제 해결을 위해 수리모델링을 이용한 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 수백만 경우의 가상 실험을 실시했다. 시행착오에 기반한 전통적 실험 대신 수리모델을 이용함으로써 비용, 시간, 인력 등을 줄일 수 있었다.

김 교수는 이 과정에서 생체 시계의 핵심 역할을 하는 물질인 Period2 단백질이 p53의 생체리듬과 깊은 관련이 있음을 밝혔다. 세포는 크게 핵과 세포질 두 가지 성분으로 나뉜다. p53은 핵과 세포질에 모두 존재할 수 있는데 이 중 핵 안으로 p53이 들어가면 안정화돼 분해가 느리게 일어난다.

김 교수는 p53 단백질을 핵 안으로 끌고 들어가는 물질이 생체 시계의 핵심 역할을 하는 Period2 단백질임을 예측했다.

이러한 김 교수의 수리모델을 통한 예측들은 핀키엘스타인교수 연구팀에 의해서 실험으로 검증돼 생체시계와 암 사이의 핵심 연결 고리를 발견할 수 있었다.

이번 연구는 p53 단백질을 정상화하는 수많은 항암제들이 투약 시간에 따라 효과가 달라졌던 원인을 규명하고 최적의 항암제 투약 시간을 밝히는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

연구팀은 생체시계가 불안정한 교대 근무 직종 종사자들이 암 발병 확률이 높아지는 원인 규명 및 치료법 개발에 역할을 할 것으로 예상된다고 밝혔다.

김 교수는 “간호사, 경찰 등 교대 근무로 인해 고생하시는 분들이 좀 더 건강한 생활을 할 수 있도록 수학을 통해 조그만 기여를 하게 돼 기쁘다”며 “이번 성과를 통해 우리나라에서 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”고 말했다.

미국 버지니아 공대와 공동으로 진행한 이번 연구는 포스코 청암 재단, 미국과학연구재단, 한국연구재단의 신진연구자 지원 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 수학과 실험을 통해서 밝혀진 생체시계의 핵심 단백질 Period2(Per2)와 암 억제 핵심 물질인 p53의 복잡한 상호작용

그림2. 이번 연구에서 사용된 수리모델의 일부

2016.11.10 조회수 50309 김재경 교수, 수학 통해 세계적 제약사 화이자와 신약개발 협력

〈 김재경 교수(왼쪽 두번째)와 화이자 사의 신약 개발팀 책임자들 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 수학적 모델링을 이용해 세계 최대의 제약회사 화이자(Pfizer)의 신약 개발을 돕는다.

이번 협력 연구에서는 수학을 최적의 실험 디자인, 신약 효과 예측, 개인별 맞춤형 투약 조건 예측 등에 이용할 계획이다. 기존의 전통적 수학 응용 범위를 넓히는 중요한 사례가 될 것으로 기대된다.

김 교수는 지난 2013년 미분방정식을 이용해 생체리듬을 조절하는 약의 효과를 다양한 환경에서 예측하는 논문을 네이처 자매지 ‘CPT: 계량 약리학 & 시스템 약리학’(CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology) 에 게재했다.

이 결과는 제약회사들이 수학을 이용할 때 약물이 몸속에 얼마나 오래 머무르는지 예측하는 정도로만 접근했던 기존의 소극적인 방식을 훌쩍 뛰어 넘는 것이었다.

화이자의 연구 본사인 美 그로톤과 보스턴 지부에서는 김 교수의 연구에 주목했다. 화이자는 임상 3기에 돌입하는 사람을 대상으로 실험을 준비 중인 신약 개발 프로젝트에 김 교수의 수리 모델링을 활용할 수 있는지 의견을 물었다.

작년 10월부터 시작된 협력 연구 논의는 지난 6월 산학 협력 체결로 이어졌고, 연구비 지원 등의 절차를 거쳐 본격적인 협력연구를 시작했다.

김 교수는 “보통 실험실에서 구할 수 없는 임상 실험 데이터를 이용해 좋은 연구를 할 수 있어 기쁘다” 며 “수학을 이용해서 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 기여할 수 있는 기회가 생기길 기대한다”고 말했다.

2016.08.02 조회수 12602

김재경 교수, 수학 통해 세계적 제약사 화이자와 신약개발 협력

〈 김재경 교수(왼쪽 두번째)와 화이자 사의 신약 개발팀 책임자들 〉

우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 수학적 모델링을 이용해 세계 최대의 제약회사 화이자(Pfizer)의 신약 개발을 돕는다.

이번 협력 연구에서는 수학을 최적의 실험 디자인, 신약 효과 예측, 개인별 맞춤형 투약 조건 예측 등에 이용할 계획이다. 기존의 전통적 수학 응용 범위를 넓히는 중요한 사례가 될 것으로 기대된다.

김 교수는 지난 2013년 미분방정식을 이용해 생체리듬을 조절하는 약의 효과를 다양한 환경에서 예측하는 논문을 네이처 자매지 ‘CPT: 계량 약리학 & 시스템 약리학’(CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology) 에 게재했다.

이 결과는 제약회사들이 수학을 이용할 때 약물이 몸속에 얼마나 오래 머무르는지 예측하는 정도로만 접근했던 기존의 소극적인 방식을 훌쩍 뛰어 넘는 것이었다.

화이자의 연구 본사인 美 그로톤과 보스턴 지부에서는 김 교수의 연구에 주목했다. 화이자는 임상 3기에 돌입하는 사람을 대상으로 실험을 준비 중인 신약 개발 프로젝트에 김 교수의 수리 모델링을 활용할 수 있는지 의견을 물었다.

작년 10월부터 시작된 협력 연구 논의는 지난 6월 산학 협력 체결로 이어졌고, 연구비 지원 등의 절차를 거쳐 본격적인 협력연구를 시작했다.

김 교수는 “보통 실험실에서 구할 수 없는 임상 실험 데이터를 이용해 좋은 연구를 할 수 있어 기쁘다” 며 “수학을 이용해서 우리가 좀 더 건강하고 행복한 삶을 살 수 있는데 기여할 수 있는 기회가 생기길 기대한다”고 말했다.

2016.08.02 조회수 12602 스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

2016.01.29 조회수 19168

스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

2016.01.29 조회수 19168 수학으로 생물학적 리듬을 유지하는 원리 밝혀

김 재 경 교수

우리 몸엔 다양한 주기의 리듬을 만드는 시계들이 존재한다. 심장은 매 초 박동하고 체세포들은 일정한 주기로 분열한다. 생체 리듬은 다양한 호르몬 분비 시점을 조절함으로써 생명체가 24시간 주기의 환경에 적응해 살 수 있도록 한다.

과학자들은 어떤 원리로 우리 신체가 일정한 주기로 생체 리듬을 조절할 수 있는지 연구했다. 그리고 그 생체 리듬을 인공적으로 만들기 위한 노력도 끊임없이 계속됐다.

우리 대학 수리과학과 김재경(32) 교수가 미분방정식과 확률적 매개변수 샘플링을 바탕으로 한 수학적 모델링을 통해 다양한 환경에서도 안정적인 생체 리듬을 유지할 수 있는 생물학적 회로 디자인을 설계했다.

그리고 김 교수의 설계를 바탕으로 미국 라이스 대학 메튜 베넷 교수 연구팀이 합성생물학 기술을 통해 안정적인 리듬을 갖는 시스템을 실제로 제작하는 데 성공했다.

이번 연구는 저명 학술지 사이언스(Science) 8월 28일자에 게재됐다.

최근 생체 리듬 생성의 매커니즘을 밝히기 위해 생물학적 시스템을 직접 구현하는 합성생물학 (Synthetic biology)이 발전하고 있다. 이 방식은 전지, 전구, 모터 등을 연결해 전자 회로도의 작동 원리를 이해하듯이 유전자와 단백질로 구성된 생물학적 회로를 직접 만들어 생체 회로의 작동 원리를 연구하는 것이다.

김 교수 연구팀은 라이스 대학 연구팀에게 수학적 모델링을 제공해 합성생물학 연구에서 사용되는 바텀-업(Bottom-Up) 방식의 단점인 방대한 범위와 생물학적 회로를 테스트를 거쳐야 하는 문제 등을 해결했다. 실험을 위한 설계도를 제공한 것과 같은 이치이다.

김 교수는 이번 연구에서 이러한 융합적 접근을 통해 기존에 알려진 안정적인 리듬을 만들어내는 생물학적 회로 디자인과는 근본적으로 다른 디자인을 밝히고 설계했다.

생체 회로에서 특정 물질이 분비될 때 음성 피드백(Negative Feedback)은 물질 분비를 억제하는 역할을 하고, 양성 피드백(Positive Feedback)은 분비를 촉진하는 역할을 한다. 양성 피드백의 역할은 기존 연구들을 통해 알려졌으나 잉여로 존재하는 음성 피드백의 역할은 명확하지 않았다.

김 교수는 수학적 모델링을 통해 두 개의 전사적 음성 피드백 회로(Transcriptional negative feedback loops)가 안정적인 생체 리듬을 만들어낼 수 있음을 증명했다. 하나의 음성 피드백이 증가하고 감소하면서 물질의 분비 리듬을 조절하는 것이 가능하지만 안정적이지 못해 실제로 생체 회로를 구현하는 것은 한계가 있었다.

하지만 김 교수는 하나의 음성 피드백을 추가했을 때 다양한 환경에서도 생체 리듬을 만들 수 있고, 추가적인 음성 피드백이 변화에 대한 대응 역할을 해 안정적인 생체 리듬이 구현됨을 증명했다.

이 연구 결과는 다양한 생물학적 리듬 생성의 근본 원리를 밝히는데 새로운 방향을 제공할 것으로 기대된다.

김 교수의 모델링을 바탕으로 진행한 실험에서도 기존과 차별화된 성과를 얻었다. 합성생물학에서는 보통 단일 박테리아 안에 회로를 만드는 방식을 이용하는데 이번 연구에서는 기존과는 다른 방식을 채택했다. 서로 다른 두 종류의 박테리아 사이의 신호 물질을 바탕으로 생체 회로를 구현한 것이다.

이를 통해 인체의 내장 속에 존재하는 다양한 박테리아 간의 상호 작용을 이해하고 조절하는 기술을 개발하는데도 역할을 할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 성과를 통해 우리나라에선 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”며 “수학이 생물학 연구에 기여할 수 있음을 알리고 싶다”고 말했다.

이번 연구는 김재경 교수 외에도 라이스 대학 생명과학과 매튜 베넷 (Matthew Bennett) 교수 연구팀, 휴스턴 대학 수학과 크레시미르 조식 교수 (Kresimir Josić)의 공동연구로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 두 개의 음성 피드백이 안정적인 주기로 활성화되는 모습

그림 2. 두 박테리아 사이의 생물학적 회로 디자인과 그 기능을 이해하는 데 사용된 미분방정식의 일부분

2015.08.31 조회수 18680

수학으로 생물학적 리듬을 유지하는 원리 밝혀

김 재 경 교수

우리 몸엔 다양한 주기의 리듬을 만드는 시계들이 존재한다. 심장은 매 초 박동하고 체세포들은 일정한 주기로 분열한다. 생체 리듬은 다양한 호르몬 분비 시점을 조절함으로써 생명체가 24시간 주기의 환경에 적응해 살 수 있도록 한다.

과학자들은 어떤 원리로 우리 신체가 일정한 주기로 생체 리듬을 조절할 수 있는지 연구했다. 그리고 그 생체 리듬을 인공적으로 만들기 위한 노력도 끊임없이 계속됐다.

우리 대학 수리과학과 김재경(32) 교수가 미분방정식과 확률적 매개변수 샘플링을 바탕으로 한 수학적 모델링을 통해 다양한 환경에서도 안정적인 생체 리듬을 유지할 수 있는 생물학적 회로 디자인을 설계했다.

그리고 김 교수의 설계를 바탕으로 미국 라이스 대학 메튜 베넷 교수 연구팀이 합성생물학 기술을 통해 안정적인 리듬을 갖는 시스템을 실제로 제작하는 데 성공했다.

이번 연구는 저명 학술지 사이언스(Science) 8월 28일자에 게재됐다.

최근 생체 리듬 생성의 매커니즘을 밝히기 위해 생물학적 시스템을 직접 구현하는 합성생물학 (Synthetic biology)이 발전하고 있다. 이 방식은 전지, 전구, 모터 등을 연결해 전자 회로도의 작동 원리를 이해하듯이 유전자와 단백질로 구성된 생물학적 회로를 직접 만들어 생체 회로의 작동 원리를 연구하는 것이다.

김 교수 연구팀은 라이스 대학 연구팀에게 수학적 모델링을 제공해 합성생물학 연구에서 사용되는 바텀-업(Bottom-Up) 방식의 단점인 방대한 범위와 생물학적 회로를 테스트를 거쳐야 하는 문제 등을 해결했다. 실험을 위한 설계도를 제공한 것과 같은 이치이다.

김 교수는 이번 연구에서 이러한 융합적 접근을 통해 기존에 알려진 안정적인 리듬을 만들어내는 생물학적 회로 디자인과는 근본적으로 다른 디자인을 밝히고 설계했다.

생체 회로에서 특정 물질이 분비될 때 음성 피드백(Negative Feedback)은 물질 분비를 억제하는 역할을 하고, 양성 피드백(Positive Feedback)은 분비를 촉진하는 역할을 한다. 양성 피드백의 역할은 기존 연구들을 통해 알려졌으나 잉여로 존재하는 음성 피드백의 역할은 명확하지 않았다.

김 교수는 수학적 모델링을 통해 두 개의 전사적 음성 피드백 회로(Transcriptional negative feedback loops)가 안정적인 생체 리듬을 만들어낼 수 있음을 증명했다. 하나의 음성 피드백이 증가하고 감소하면서 물질의 분비 리듬을 조절하는 것이 가능하지만 안정적이지 못해 실제로 생체 회로를 구현하는 것은 한계가 있었다.

하지만 김 교수는 하나의 음성 피드백을 추가했을 때 다양한 환경에서도 생체 리듬을 만들 수 있고, 추가적인 음성 피드백이 변화에 대한 대응 역할을 해 안정적인 생체 리듬이 구현됨을 증명했다.

이 연구 결과는 다양한 생물학적 리듬 생성의 근본 원리를 밝히는데 새로운 방향을 제공할 것으로 기대된다.

김 교수의 모델링을 바탕으로 진행한 실험에서도 기존과 차별화된 성과를 얻었다. 합성생물학에서는 보통 단일 박테리아 안에 회로를 만드는 방식을 이용하는데 이번 연구에서는 기존과는 다른 방식을 채택했다. 서로 다른 두 종류의 박테리아 사이의 신호 물질을 바탕으로 생체 회로를 구현한 것이다.

이를 통해 인체의 내장 속에 존재하는 다양한 박테리아 간의 상호 작용을 이해하고 조절하는 기술을 개발하는데도 역할을 할 것으로 기대된다.

김 교수는 “이번 성과를 통해 우리나라에선 아직은 부족한 생물학과 수학의 교류가 활발해지길 기대한다”며 “수학이 생물학 연구에 기여할 수 있음을 알리고 싶다”고 말했다.

이번 연구는 김재경 교수 외에도 라이스 대학 생명과학과 매튜 베넷 (Matthew Bennett) 교수 연구팀, 휴스턴 대학 수학과 크레시미르 조식 교수 (Kresimir Josić)의 공동연구로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 두 개의 음성 피드백이 안정적인 주기로 활성화되는 모습

그림 2. 두 박테리아 사이의 생물학적 회로 디자인과 그 기능을 이해하는 데 사용된 미분방정식의 일부분

2015.08.31 조회수 18680 증강현실로 스마트시대의 미래를 열다!

영화 ‘마이너리티 리포트’에서 허공에 화면이 뜨고 손짓으로 컴퓨터를 조작하는 모습은 단지 상상 속 미래였다. 하지만 이런 일들이 곧 실현될 것으로 보인다. 우리 학교 전기및전자공학과 유회준 교수 연구팀은 세계 최초로 증강현실 전용 프로세서가 내장된 고성능·초저전력 머리 장착형 디스플레이(HMD, Head Mount Display) ‘케이 글래스(K-Glass)’를 개발했다. 연구팀의 전용 프로세서 개발로 기존 상용칩을 활용한 구글 글래스 보다 속도는 30배 이상 빨라지면서 동시에 사용시간은 3배 이상 길어지는 등 실제 사용자에게 불편함이 많이 줄어 증강현실시대를 앞당길 것으로 기대된다. 증강현실이란, 현실 세계와 이를 적절히 변형한 가상 미디어 콘텐츠가 결합한 것이다. 예를 들면, 동화책에 그려진 공룡 그림을 쳐다보면 3차원 공룡이 책 위로 솟아올라 보이며 방향을 바꾸면 공룡의 다른 쪽이 보이게 하는 기술이다. 삼성, 마이크로소프트 등에서는 관련 특허를 출원하고 있고, 특히 구글에서는 2012년 5월 증강현실을 위한 프로젝트 글래스(Project Glass)를 개발했다. 하지만 자연스러운 증강현실을 구현하기에는 성능이 만족할만한 수준은 아니었다. 구글의 기술은 바코드와 같은 표식을 인식해 해당 물체에 가상 컨텐츠를 첨가하는 방식의 증강현실을 구현하는 방식이기 때문에 표식을 설치하기 힘든 야외에는 증강현실을 구현할 수 없는 큰 단점이 있다. 게다가 2시간 정도만 사용할 수 있을 정도로 전력 소비량이 많아 휴대폰과 같은 모바일 기기처럼 일상생활에서 항상 착용하지는 못하는 실정이었다.연구팀이 개발한 K-Glass의 ‘증강현실 전용 프로세서’는 인간 뇌의 시각 집중 모델(Visual Attention Model)에 영감을 받아 제작돼 저전력·고성능을 동시에 달성했다. 시각 집중 모델은 보고 있는 화면에서 의미 있고 중요한 부분을 배경과 같이 인식에 무의미한 영역들로부터 분리한다. 이에 따라 불필요한 연산을 제거할 수 있어 복잡한 증강현실 알고리즘의 연산 속도를 획기적으로 증가시킬 수 있다는 장점이 있다. 또 전력소모를 줄이기 위해 ‘뉴런의 신경망’을 모방한 네트워크 구조를 적용했다. 프로세서 내부에서는 데이터가 활발하게 돌아다니는데 데이터 쏠림현상에 의해 전송에 병목이 발생할 수가 있는데 연구팀은 뉴런의 신경망 구조를 활용해 프로세서 내 데이터를 전송 및 네트워크 병목현상을 효과적으로 극복했다. 개발된 증강현실 전용 프로세서는 65nm(나노미터) 공정에서 제작돼 32㎟ 면적에 1.22TOPS(Tera-Operation per Second, 1초당 1012회 연산속도) 성능을 보인다. 또한 30fps(초당프레임)/720p(픽셀) 비디오 환경의 실시간 동작에서 1.57TOPS/W(와트)의 높은 에너지 효율을 나타내 장시간 동작할 수 있다. 유회준 교수는 “스마트 폰의 뒤를 잇는 차세대 모바일 디바이스로써 HMD에 대한 관심이 급증하고 있다”며 “투과형 HMD는 증강현실을 구현함에 따라 교육 엔터테인먼트 등의 분야에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다. 또 “K-Glass는 구글의 프로젝트 글래스 등 기존 HMD의 낮은 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상시키는 것은 물론 초저전력 소비를 달성하는데 성공, 미래 모바일 IT분야에서 혁신적인 변화를 주도할 것”이라고 연구 의의에 대해 말했다. 유회준 교수 지도하에 김경훈 박사과정 학생이 주도해 개발한 K-Glass는 이달 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 발표돼 커다란 주목을 받았다. K-Glass 데모 동영상 유튜브 링크 :http://www.youtube.com/watch?v=fzQpSORKYr8&feature=c4-overview&list=UUirZA3OFhxP4YFreIJkTtXw

2014.02.20 조회수 18537

증강현실로 스마트시대의 미래를 열다!

영화 ‘마이너리티 리포트’에서 허공에 화면이 뜨고 손짓으로 컴퓨터를 조작하는 모습은 단지 상상 속 미래였다. 하지만 이런 일들이 곧 실현될 것으로 보인다. 우리 학교 전기및전자공학과 유회준 교수 연구팀은 세계 최초로 증강현실 전용 프로세서가 내장된 고성능·초저전력 머리 장착형 디스플레이(HMD, Head Mount Display) ‘케이 글래스(K-Glass)’를 개발했다. 연구팀의 전용 프로세서 개발로 기존 상용칩을 활용한 구글 글래스 보다 속도는 30배 이상 빨라지면서 동시에 사용시간은 3배 이상 길어지는 등 실제 사용자에게 불편함이 많이 줄어 증강현실시대를 앞당길 것으로 기대된다. 증강현실이란, 현실 세계와 이를 적절히 변형한 가상 미디어 콘텐츠가 결합한 것이다. 예를 들면, 동화책에 그려진 공룡 그림을 쳐다보면 3차원 공룡이 책 위로 솟아올라 보이며 방향을 바꾸면 공룡의 다른 쪽이 보이게 하는 기술이다. 삼성, 마이크로소프트 등에서는 관련 특허를 출원하고 있고, 특히 구글에서는 2012년 5월 증강현실을 위한 프로젝트 글래스(Project Glass)를 개발했다. 하지만 자연스러운 증강현실을 구현하기에는 성능이 만족할만한 수준은 아니었다. 구글의 기술은 바코드와 같은 표식을 인식해 해당 물체에 가상 컨텐츠를 첨가하는 방식의 증강현실을 구현하는 방식이기 때문에 표식을 설치하기 힘든 야외에는 증강현실을 구현할 수 없는 큰 단점이 있다. 게다가 2시간 정도만 사용할 수 있을 정도로 전력 소비량이 많아 휴대폰과 같은 모바일 기기처럼 일상생활에서 항상 착용하지는 못하는 실정이었다.연구팀이 개발한 K-Glass의 ‘증강현실 전용 프로세서’는 인간 뇌의 시각 집중 모델(Visual Attention Model)에 영감을 받아 제작돼 저전력·고성능을 동시에 달성했다. 시각 집중 모델은 보고 있는 화면에서 의미 있고 중요한 부분을 배경과 같이 인식에 무의미한 영역들로부터 분리한다. 이에 따라 불필요한 연산을 제거할 수 있어 복잡한 증강현실 알고리즘의 연산 속도를 획기적으로 증가시킬 수 있다는 장점이 있다. 또 전력소모를 줄이기 위해 ‘뉴런의 신경망’을 모방한 네트워크 구조를 적용했다. 프로세서 내부에서는 데이터가 활발하게 돌아다니는데 데이터 쏠림현상에 의해 전송에 병목이 발생할 수가 있는데 연구팀은 뉴런의 신경망 구조를 활용해 프로세서 내 데이터를 전송 및 네트워크 병목현상을 효과적으로 극복했다. 개발된 증강현실 전용 프로세서는 65nm(나노미터) 공정에서 제작돼 32㎟ 면적에 1.22TOPS(Tera-Operation per Second, 1초당 1012회 연산속도) 성능을 보인다. 또한 30fps(초당프레임)/720p(픽셀) 비디오 환경의 실시간 동작에서 1.57TOPS/W(와트)의 높은 에너지 효율을 나타내 장시간 동작할 수 있다. 유회준 교수는 “스마트 폰의 뒤를 잇는 차세대 모바일 디바이스로써 HMD에 대한 관심이 급증하고 있다”며 “투과형 HMD는 증강현실을 구현함에 따라 교육 엔터테인먼트 등의 분야에 큰 변화를 가져올 것”이라고 말했다. 또 “K-Glass는 구글의 프로젝트 글래스 등 기존 HMD의 낮은 컴퓨팅 성능을 획기적으로 향상시키는 것은 물론 초저전력 소비를 달성하는데 성공, 미래 모바일 IT분야에서 혁신적인 변화를 주도할 것”이라고 연구 의의에 대해 말했다. 유회준 교수 지도하에 김경훈 박사과정 학생이 주도해 개발한 K-Glass는 이달 미국 샌프란시스코에서 개최된 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 발표돼 커다란 주목을 받았다. K-Glass 데모 동영상 유튜브 링크 :http://www.youtube.com/watch?v=fzQpSORKYr8&feature=c4-overview&list=UUirZA3OFhxP4YFreIJkTtXw

2014.02.20 조회수 18537 단백질의 생체분자 인식 메커니즘 규명

- “단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 기작을 규명해 50년 동안의 수수께끼 풀었다” - - 생명현상의 이해와 효능이 높은 치료제 개발에 활용 가능성 기대 -

우리 학교 생명과학과 김학성 교수가 서울대학교 물리학과 홍성철 교수와 공동으로 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 결합하는 메커니즘을 규명했다.

연구 결과는 생명과학분야의 권위지인 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 3월 18일자 온라인 판에 발표됐다.

단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 메카니즘을 밝혀낸 이번 연구로 인해 단백질의 조절기능을 보다 정확하게 파악할 수 있게 돼 앞으로 복잡한 생명현상을 이해하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이와 함께 단백질의 생체분자 인식은 각종 질병의 발생과도 밀접하게 연관돼 있어 향후 효능이 높은 치료제 개발에도 기여할 것으로 전망된다.

핵산, 단백질 등으로 알려진 생체분자는 생물체를 구성하거나 생물의 구조, 기능, 정보전달 등에도 꼭 필요한 물질이다.

특히, 단백질은 생체분자를 특이적으로 인지하고 결합하면서 모든 생명현상을 조절해 생명현상을 유지하는데 가장 중요한 역할을 한다. 단백질의 생체분자 인식에 오류가 발생하면 비정상적 현상으로 각종 질병이 유발되기도 한다.

연구팀은 단백질이 다양한 구조를 갖는데 구조적으로 가장 안정한 ‘열린 구조’와 상대적으로 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’를 반복한다는 점에 주목했다.김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 생체분자가 결합하면서 단백질의 구조가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석했다.

연구결과 생체분자는 가장 안정된 구조의 단백질을 주로 선호하며 결합과 동시에 단백질을 가장 에너지 수준이 낮은 안정된 구조로 변화시킨다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이와 함께 생체분자는 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’에도 결합해 단백질 구조를 변화시킨다는 사실도 밝혀냈다.

연구팀의 이번 결과는 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 현재까지 제안된 모델인 단백질이 생체분자와 결합하면서 구조가 변한다는 ‘유도형 맞춤 모델’과 단백질의 다양한 구조 중에서 최적의 하나만을 선택적으로 인지한다는 ‘구조 선택 모델’에 대해 처음으로 실험을 통해 완벽히 입증해 낸 것으로 학계는 평가하고 있다.

김학성 교수는 이번 연구에 대해 “생체분자가 존재하는 경우 단백질의 구조 전환 속도가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 분석해 단백질의 생체분자 인식 메카니즘을 처음으로 직접 증명한 것”이라며 “생물 교과서에 50년 동안 가설로만 인식되어지던 것을 세계 최초로 실험으로 증명해 풀리지 않을 것만 같았던 수수께끼를 풀어냈다”고 의의를 밝혔다.

그림1. 열린 구조와 부분적으로 열린 구조를 갖고 있는 단백질이 생체분자를 인지하고 결합하는 양상

그림2. 단백질의 다양한 구조 중에서 가장 안정한 상태인 열린 구조(open form)에 생체분자(ligand) 가우선적으로 결합해 더욱 안정한 완전히 닫힌 구조(closed form)로 변함. 또한 단백질의 불안정한 구조(partially closed form)에도 생체분자가 결합해 완전히 닫힌 구조로 변하게 함.

2013.03.21 조회수 17544

단백질의 생체분자 인식 메커니즘 규명

- “단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 기작을 규명해 50년 동안의 수수께끼 풀었다” - - 생명현상의 이해와 효능이 높은 치료제 개발에 활용 가능성 기대 -

우리 학교 생명과학과 김학성 교수가 서울대학교 물리학과 홍성철 교수와 공동으로 단백질이 생체 내 분자를 인식하고 결합하는 메커니즘을 규명했다.

연구 결과는 생명과학분야의 권위지인 ‘네이처 케미컬 바이올로지(Nature Chemical Biology)’ 3월 18일자 온라인 판에 발표됐다.

단백질이 생체분자를 인식하고 결합하는 메카니즘을 밝혀낸 이번 연구로 인해 단백질의 조절기능을 보다 정확하게 파악할 수 있게 돼 앞으로 복잡한 생명현상을 이해하는데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이와 함께 단백질의 생체분자 인식은 각종 질병의 발생과도 밀접하게 연관돼 있어 향후 효능이 높은 치료제 개발에도 기여할 것으로 전망된다.

핵산, 단백질 등으로 알려진 생체분자는 생물체를 구성하거나 생물의 구조, 기능, 정보전달 등에도 꼭 필요한 물질이다.

특히, 단백질은 생체분자를 특이적으로 인지하고 결합하면서 모든 생명현상을 조절해 생명현상을 유지하는데 가장 중요한 역할을 한다. 단백질의 생체분자 인식에 오류가 발생하면 비정상적 현상으로 각종 질병이 유발되기도 한다.

연구팀은 단백질이 다양한 구조를 갖는데 구조적으로 가장 안정한 ‘열린 구조’와 상대적으로 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’를 반복한다는 점에 주목했다.김 교수 연구팀은 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 생체분자가 결합하면서 단백질의 구조가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 실시간으로 분석했다.

연구결과 생체분자는 가장 안정된 구조의 단백질을 주로 선호하며 결합과 동시에 단백질을 가장 에너지 수준이 낮은 안정된 구조로 변화시킨다는 사실을 세계 최초로 규명했다.

이와 함께 생체분자는 불안정한 ‘부분 닫힘 구조’에도 결합해 단백질 구조를 변화시킨다는 사실도 밝혀냈다.

연구팀의 이번 결과는 단백질의 생체분자 인식 메커니즘을 설명하기 위해 현재까지 제안된 모델인 단백질이 생체분자와 결합하면서 구조가 변한다는 ‘유도형 맞춤 모델’과 단백질의 다양한 구조 중에서 최적의 하나만을 선택적으로 인지한다는 ‘구조 선택 모델’에 대해 처음으로 실험을 통해 완벽히 입증해 낸 것으로 학계는 평가하고 있다.

김학성 교수는 이번 연구에 대해 “생체분자가 존재하는 경우 단백질의 구조 전환 속도가 변하는 현상을 단 분자 수준에서 분석해 단백질의 생체분자 인식 메카니즘을 처음으로 직접 증명한 것”이라며 “생물 교과서에 50년 동안 가설로만 인식되어지던 것을 세계 최초로 실험으로 증명해 풀리지 않을 것만 같았던 수수께끼를 풀어냈다”고 의의를 밝혔다.

그림1. 열린 구조와 부분적으로 열린 구조를 갖고 있는 단백질이 생체분자를 인지하고 결합하는 양상

그림2. 단백질의 다양한 구조 중에서 가장 안정한 상태인 열린 구조(open form)에 생체분자(ligand) 가우선적으로 결합해 더욱 안정한 완전히 닫힌 구조(closed form)로 변함. 또한 단백질의 불안정한 구조(partially closed form)에도 생체분자가 결합해 완전히 닫힌 구조로 변하게 함.

2013.03.21 조회수 17544 실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22 조회수 19346

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22 조회수 19346 난소암환자의 보다 정확한 생존기간 예측 가능해져

- “개인 맞춤형 의약품 개발에 핵심 기술이 될 것” -

난소암환자의 생존기간 예측이 한층 더 정확해진다!

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 난소암환자의 선천적 유전특징과 후천적 유전자 발현특성이 복합적으로 영향을 미친다는 결과를 이용해 암환자의 생존기간을 보다 정확하게 예측하는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 개인맞춤형 의약품개발에 핵심기술이 될 전망이다.

기존의 난소암환자 생존기간 예측을 위해 특이 유전자형과 유전자 발현 특성을 각각 찾는 데 초점을 맞추고 있었다. 그러나 암과 같이 개인의 유전적 특성과 후천적 요인에 따른 유전자 발현 패턴이 복합적으로 작용하는 복합질환의 치료효과와 생존기간을 예측하기에는 역부족이었다.

연구팀은 생물정보학(Bioinformatics) 기술 중 하나인 상호연관 네트워크 모델링을 이용해 개인별 유전자의 특징과 발현특성을 분석했다. 이를 생존기간의 인자로 사용해 난소암환자 생존기간 예측의 정확도를 13% 이상 높일 수 있었다.

또한, 항암치료 후 결과의 개인차를 유발하는 유전적 특성과 유전자 발현패턴의 상호작용모델을 제시함으로써 개인차에 의한 항암 치료 생존기간의 예측이 가능해졌다.

이도헌 교수는 “최근 전 세계적으로 차세대 유전자 연구와 개인 맞춤형 치료제 개발이 본격화되고 있는 시기”라며 “이번 연구 결과는 난소암 환자의 생존기간 예측 및 개인별 특성에 따른 맞춤형 치료의 기반이 될 것이다”라고 말했다.

KAIST 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수, 백효정 박사과정 학생, 김준호 박사과정 학생, 하버드대 이은정 박사, 삼성SDS 박인호 박사가 공동으로 실시한 이번 연구는 세계적 학술지인 ‘지노믹스(Genomics)’지 6월호 표지 논문으로 선정됐다.

2011.06.28 조회수 19539

난소암환자의 보다 정확한 생존기간 예측 가능해져

- “개인 맞춤형 의약품 개발에 핵심 기술이 될 것” -

난소암환자의 생존기간 예측이 한층 더 정확해진다!

우리 학교 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수 연구팀이 난소암환자의 선천적 유전특징과 후천적 유전자 발현특성이 복합적으로 영향을 미친다는 결과를 이용해 암환자의 생존기간을 보다 정확하게 예측하는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 개인맞춤형 의약품개발에 핵심기술이 될 전망이다.

기존의 난소암환자 생존기간 예측을 위해 특이 유전자형과 유전자 발현 특성을 각각 찾는 데 초점을 맞추고 있었다. 그러나 암과 같이 개인의 유전적 특성과 후천적 요인에 따른 유전자 발현 패턴이 복합적으로 작용하는 복합질환의 치료효과와 생존기간을 예측하기에는 역부족이었다.

연구팀은 생물정보학(Bioinformatics) 기술 중 하나인 상호연관 네트워크 모델링을 이용해 개인별 유전자의 특징과 발현특성을 분석했다. 이를 생존기간의 인자로 사용해 난소암환자 생존기간 예측의 정확도를 13% 이상 높일 수 있었다.

또한, 항암치료 후 결과의 개인차를 유발하는 유전적 특성과 유전자 발현패턴의 상호작용모델을 제시함으로써 개인차에 의한 항암 치료 생존기간의 예측이 가능해졌다.

이도헌 교수는 “최근 전 세계적으로 차세대 유전자 연구와 개인 맞춤형 치료제 개발이 본격화되고 있는 시기”라며 “이번 연구 결과는 난소암 환자의 생존기간 예측 및 개인별 특성에 따른 맞춤형 치료의 기반이 될 것이다”라고 말했다.

KAIST 바이오 및 뇌공학과 이도헌 교수, 백효정 박사과정 학생, 김준호 박사과정 학생, 하버드대 이은정 박사, 삼성SDS 박인호 박사가 공동으로 실시한 이번 연구는 세계적 학술지인 ‘지노믹스(Genomics)’지 6월호 표지 논문으로 선정됐다.

2011.06.28 조회수 19539