-

최민기, 김형준 교수, 1년 이상 유지 가능한 백금 단일원자 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, EEWS 대학원의 김형준 교수 공동 연구팀이 1년 이상 유지가 가능하고 과산화수소를 생산할 수 있는 단일 원자 크기의 백금 촉매 개발에 성공했다.

연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 고체 촉매는 산업계에서 널리 이용된다. 고가의 촉매 활성물질인 백금을 최대한 효율적으로 활용하기 위해 백금 촉매입자를 최대한 작게 합성하려는 연구가 많이 이뤄지고 있다.

과학계에서는 효율적인 금속의 사용을 위해 가장 작은 구성원소인 단일 원자로 이뤄진 백금 촉매(1/10 나노미터 수준)를 개발했다.

백금을 비롯한 모든 금속은 나노미터 수준에서는 매우 불안정하기 때문에 특정 금속 산화물을 담지체로 사용해 백금 원자를 안정화해야 한다. 그러나 이 방법으로 합성된 촉매 또한 장기적으로는 안정성이 떨어지는 경우가 대부분이다.

탄소 소재의 경우 전기전도성이 높고 저렴해 담지체로서 장점을 갖지만 금속을 안정화시키는 능력이 매우 떨어져 탄소 전극 위에서 백금을 합성시키기 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 금속과 강하게 결합할 수 있는 황 원자를 이용했다. 제올라이트를 거푸집으로 사용해 황 원자가 다량으로 분포된 탄소 나노구조를 합성했고, 이 물질에 백금 촉매를 형성했을 때 단일 원자 형태로도 백금을 안정화시키는 것을 발견했다.

연구팀은 황과 결합된 이 탄소 소재가 일반적인 촉매 합성 방법을 통해서도 백금이 단일 원자 크기로 존재하는 것을 확인했다. 또한 기존의 단일 원자 촉매는 불안정성으로 인해 구조가 쉽게 변했지만 연구팀이 개발한 촉매는 상온에서 1년이 지난 후에도 대부분의 촉매가 단일 원자로 존재하는 안정성을 보였다.

그밖에도 연구팀은 추가적인 성과를 확인했다. 일반적인 단일 원자 백금 촉매를 수소와 산소를 이용해 연료 전지 기술에 적용할 경우 대부분 물(H2O)이 형성되지만, 연구팀의 단일 원자 백금 촉매는 고부가가치 물질인 과산화수소가(H2O2) 95% 이상의 선택도로 생성돼 저렴하게 과산화수소를 생산할 수 있을 것으로 기대된다.

최 교수는 “기존의 불균일계 촉매로는 불가능했던 특이 촉매 선택성을 구현할 수 있을 것으로 예상된다” 며 “다른 단일 원자 촉매군 에 비해 훨씬 높은 안정성을 가져 촉매 수명을 획기적으로 늘릴 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

김 교수는 “양자역학 시뮬레이션을 이용해 단일 원자 백금 촉매가 탄소 담지체에서 갖는 안정성 및 특이한 선택성 등의 원인을 규명했다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 지원을 받아 수행됐다.

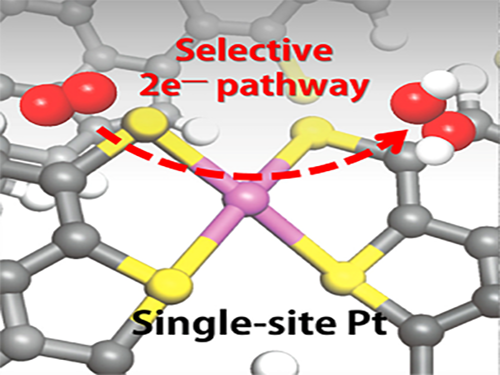

□ 그림 설명

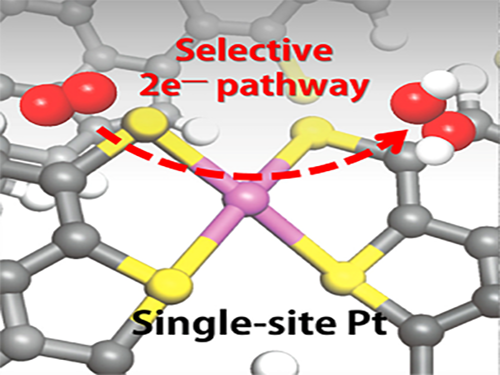

그림1. 백금 단일 원자 촉매에서의 과산화수소 (H2O2) 생성 반응 모식도

그림2. 백금 단일 원자 사진

최민기, 김형준 교수, 1년 이상 유지 가능한 백금 단일원자 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, EEWS 대학원의 김형준 교수 공동 연구팀이 1년 이상 유지가 가능하고 과산화수소를 생산할 수 있는 단일 원자 크기의 백금 촉매 개발에 성공했다.

연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 고체 촉매는 산업계에서 널리 이용된다. 고가의 촉매 활성물질인 백금을 최대한 효율적으로 활용하기 위해 백금 촉매입자를 최대한 작게 합성하려는 연구가 많이 이뤄지고 있다.

과학계에서는 효율적인 금속의 사용을 위해 가장 작은 구성원소인 단일 원자로 이뤄진 백금 촉매(1/10 나노미터 수준)를 개발했다.

백금을 비롯한 모든 금속은 나노미터 수준에서는 매우 불안정하기 때문에 특정 금속 산화물을 담지체로 사용해 백금 원자를 안정화해야 한다. 그러나 이 방법으로 합성된 촉매 또한 장기적으로는 안정성이 떨어지는 경우가 대부분이다.

탄소 소재의 경우 전기전도성이 높고 저렴해 담지체로서 장점을 갖지만 금속을 안정화시키는 능력이 매우 떨어져 탄소 전극 위에서 백금을 합성시키기 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 금속과 강하게 결합할 수 있는 황 원자를 이용했다. 제올라이트를 거푸집으로 사용해 황 원자가 다량으로 분포된 탄소 나노구조를 합성했고, 이 물질에 백금 촉매를 형성했을 때 단일 원자 형태로도 백금을 안정화시키는 것을 발견했다.

연구팀은 황과 결합된 이 탄소 소재가 일반적인 촉매 합성 방법을 통해서도 백금이 단일 원자 크기로 존재하는 것을 확인했다. 또한 기존의 단일 원자 촉매는 불안정성으로 인해 구조가 쉽게 변했지만 연구팀이 개발한 촉매는 상온에서 1년이 지난 후에도 대부분의 촉매가 단일 원자로 존재하는 안정성을 보였다.

그밖에도 연구팀은 추가적인 성과를 확인했다. 일반적인 단일 원자 백금 촉매를 수소와 산소를 이용해 연료 전지 기술에 적용할 경우 대부분 물(H2O)이 형성되지만, 연구팀의 단일 원자 백금 촉매는 고부가가치 물질인 과산화수소가(H2O2) 95% 이상의 선택도로 생성돼 저렴하게 과산화수소를 생산할 수 있을 것으로 기대된다.

최 교수는 “기존의 불균일계 촉매로는 불가능했던 특이 촉매 선택성을 구현할 수 있을 것으로 예상된다” 며 “다른 단일 원자 촉매군 에 비해 훨씬 높은 안정성을 가져 촉매 수명을 획기적으로 늘릴 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

김 교수는 “양자역학 시뮬레이션을 이용해 단일 원자 백금 촉매가 탄소 담지체에서 갖는 안정성 및 특이한 선택성 등의 원인을 규명했다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매에서의 과산화수소 (H2O2) 생성 반응 모식도

그림2. 백금 단일 원자 사진

2016.03.14

조회수 13046

-

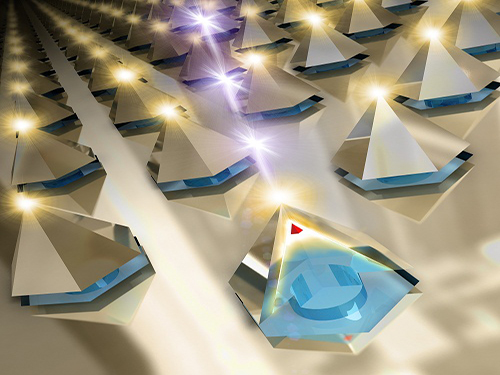

고효율의 단일광자원 소자 핵심기술 개발

조 용 훈 교수

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 양자정보기술에 기여할 수 있는 고효율의 단일광자원(양자광원) 의 방출 효율과 공정 수율을 높일 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 자연과학분야 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) 4월 13일자 온라인 판에 게재됐다.

빛은 보통 파동의 성질을 갖는 동시에 입자의 성질도 가지고 있는데, 이 입자를 광자라고 한다. 단일광자원 혹은 양자광원은 광자가 뭉쳐서 나오는 고전적인 광원과는 달리 한 번에 한 개의 광자만 방출하는 소자이다. 반도체 양자점을 이용한 단일광자 방출 소자는 안정성 및 전기구동 가능성이 높아 상용화에 적합한 소자로 각광받고 있다.

하지만 빛의 파장은 양자점보다 수십~수백 배 정도 크기 때문에 상호 작용하기 어려워서 단일광자의 방출 효율이 매우 작다는 한계점이 있다. 따라서 고효율 단일광자원를 만들기 위해서는 양자점과 빛을 집속시키는 구조(광공진기)를 공간적으로 정확히 결합시키는 것이 필수적이다.

하지만 양자점은 불규칙하게 분포되어 있고 위치를 정확히 확인할 수 없어 우연성에 의존한 결합을 기대할 수밖에 없었다. 따라서 긴 공정시간에도 불구하고 소수의 단일광자소자를 제작하는 수준에 머물러 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 피라미드 모양의 나노 구조체를 활용했다. 반도체 나노피라미드 구조에서는 양자점이 피라미드의 꼭지점에 자발적으로 형성된다. 그리고 그 위에 금속 필름을 얇게 증착하면 빛 역시 뾰족한 금속 끝에 모이는 성질 때문에 양자점과 동일한 위치에 집속되는 것이다.

특히 금속에서는 빛이 본래 가진 파장보다 작게 뭉칠 수 있다. 즉, 빛이 가진 파장보다 더 소형화를 시킬 수 있기 때문에 양자점과의 크기 차이로 인한 문제를 극복할 수 있게 되는데, 이 방법으로 단일광자 방출 효율이 기존의 방식보다 20배 정도 증가되었다.

단일광자 방출소자는 양자광컴퓨터 및 양자암호기술 구현의 가장 기본적인 구성 요소이다. 이번 연구를 통해 기존의 까다로운 과정들 없이 단순한 방식으로 효율과 수율을 모두 높일 수 있으므로, 단일광자방출원 혹은 양자광원 관련 기술의 상용화 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

조 교수는 “이 기술은 높은 공정 수율을 갖고 있기 때문에 상용 양자광원 소자 제작 한계를 해결하고, 양자정보통신 분야 구현에 중요 기술이 될 것”이라고 말했다.

조용훈 교수의 지도를 받아 공수현(1저자)·김제형(2저자) 박사가 수행한 이번 연구는 우리 대학 신종화·이용희 교수, 프랑스 CNRS의 레시당 박사, 미국 UC 버클리의 샹장 교수가 참여했으며, 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 KAIST 기후변화연구 허브사업의 지원을 받아 수행됐다.

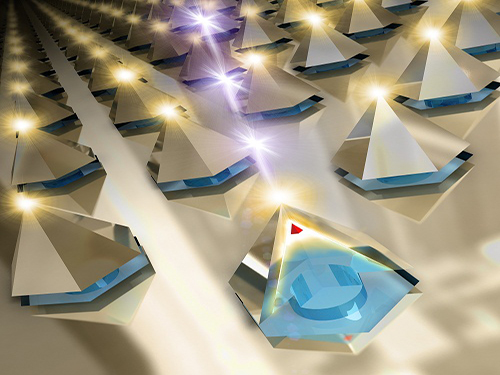

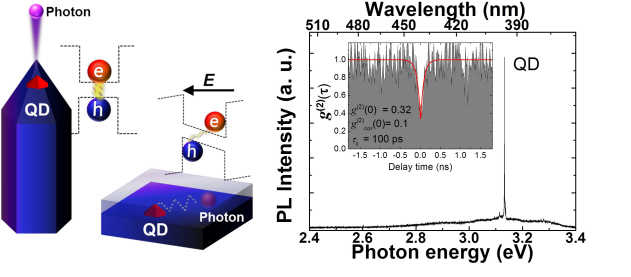

그림 1. 단일 광자가 높은 효율로 방출되는 모습의 개념도

고효율의 단일광자원 소자 핵심기술 개발

조 용 훈 교수

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 양자정보기술에 기여할 수 있는 고효율의 단일광자원(양자광원) 의 방출 효율과 공정 수율을 높일 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 자연과학분야 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) 4월 13일자 온라인 판에 게재됐다.

빛은 보통 파동의 성질을 갖는 동시에 입자의 성질도 가지고 있는데, 이 입자를 광자라고 한다. 단일광자원 혹은 양자광원은 광자가 뭉쳐서 나오는 고전적인 광원과는 달리 한 번에 한 개의 광자만 방출하는 소자이다. 반도체 양자점을 이용한 단일광자 방출 소자는 안정성 및 전기구동 가능성이 높아 상용화에 적합한 소자로 각광받고 있다.

하지만 빛의 파장은 양자점보다 수십~수백 배 정도 크기 때문에 상호 작용하기 어려워서 단일광자의 방출 효율이 매우 작다는 한계점이 있다. 따라서 고효율 단일광자원를 만들기 위해서는 양자점과 빛을 집속시키는 구조(광공진기)를 공간적으로 정확히 결합시키는 것이 필수적이다.

하지만 양자점은 불규칙하게 분포되어 있고 위치를 정확히 확인할 수 없어 우연성에 의존한 결합을 기대할 수밖에 없었다. 따라서 긴 공정시간에도 불구하고 소수의 단일광자소자를 제작하는 수준에 머물러 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 피라미드 모양의 나노 구조체를 활용했다. 반도체 나노피라미드 구조에서는 양자점이 피라미드의 꼭지점에 자발적으로 형성된다. 그리고 그 위에 금속 필름을 얇게 증착하면 빛 역시 뾰족한 금속 끝에 모이는 성질 때문에 양자점과 동일한 위치에 집속되는 것이다.

특히 금속에서는 빛이 본래 가진 파장보다 작게 뭉칠 수 있다. 즉, 빛이 가진 파장보다 더 소형화를 시킬 수 있기 때문에 양자점과의 크기 차이로 인한 문제를 극복할 수 있게 되는데, 이 방법으로 단일광자 방출 효율이 기존의 방식보다 20배 정도 증가되었다.

단일광자 방출소자는 양자광컴퓨터 및 양자암호기술 구현의 가장 기본적인 구성 요소이다. 이번 연구를 통해 기존의 까다로운 과정들 없이 단순한 방식으로 효율과 수율을 모두 높일 수 있으므로, 단일광자방출원 혹은 양자광원 관련 기술의 상용화 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

조 교수는 “이 기술은 높은 공정 수율을 갖고 있기 때문에 상용 양자광원 소자 제작 한계를 해결하고, 양자정보통신 분야 구현에 중요 기술이 될 것”이라고 말했다.

조용훈 교수의 지도를 받아 공수현(1저자)·김제형(2저자) 박사가 수행한 이번 연구는 우리 대학 신종화·이용희 교수, 프랑스 CNRS의 레시당 박사, 미국 UC 버클리의 샹장 교수가 참여했으며, 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 KAIST 기후변화연구 허브사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 단일 광자가 높은 효율로 방출되는 모습의 개념도

2015.04.23

조회수 17203

-

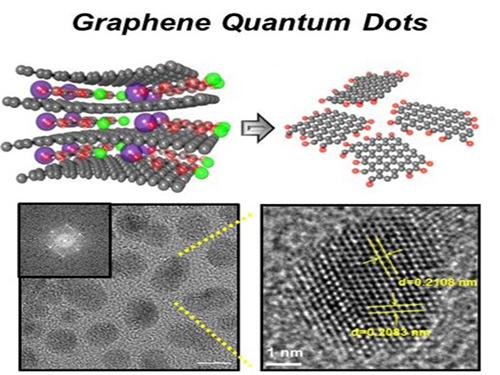

그래핀 양자점 디스플레이 핵심기술 개발

우리 학교 신소재공학과 전석우(39) 교수는 물리학과 조용훈(48) 교수, 전기및전자공학과 유승협(43) 교수와 공동으로 세계에서 처음으로 흑연으로부터 고품질의 그래핀 양자점을 개발하는데 성공했다.

연구팀은 그래핀의 원재료인 흑연에 염(salt)과 물만을 이용한 흑연층간 화합물을 합성해 친환경적인 방법으로 그래핀 양자점을 만들었다.

개발된 양자점은 지름이 5nm(나노미터, 10억분의 1미터) 정도로 크기가 매우 균일하면서도 높은 양자 효율을 보였으며, 기존 양자점과 달리 납, 카드뮴 등의 독성 물질이 포함돼 있지 않다. 또 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 재료(흑연, 염, 물)로만 만들어 적은 비용으로 대량생산이 가능할 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 그래핀 양자점의 발광 메커니즘을 규명했으며 제조된 그래핀 양자점을 통해 휴대폰 디스플레이의 최대 밝기(수백 cd/㎡)보다 높은 1,000 cd/m2(cd, 칸델라) 이상의 높은 휘도를 갖는 그래핀 양자점 LED를 개발해 상용화 가능성을 최초로 입증했다.

전석우 교수는 “아직은 기존 LED의 발광효율에는 못 미치지만 발광 특성은 향후 더욱 향상될 가능성이 많다”며 “특히 그래핀 양자점을 활용하면 종잇장처럼 얇은 디스플레이는 물론 커튼처럼 유연한 소재에도 원하는 정보가 표시되는 기술도 가능할 것”이라고 밝혔다.

연구팀이 KAIST 나노융합연구소 그래핀 연구센터의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼스(Advanced Optical Materials)’ 20일자 온라인판에 게재됐다.

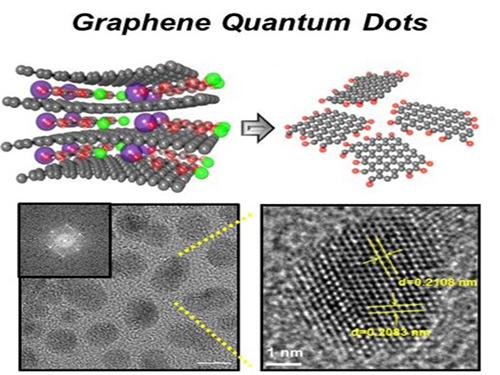

그림1. 그래핀 양자점 합성 과정 및 그래핀 양자점 이미지

그림2. 그래핀 양자점 발광 메커니즘

그림3. 그래핀 양자점 적용 LED 구조 및 발광 이미지

그래핀 양자점 디스플레이 핵심기술 개발

우리 학교 신소재공학과 전석우(39) 교수는 물리학과 조용훈(48) 교수, 전기및전자공학과 유승협(43) 교수와 공동으로 세계에서 처음으로 흑연으로부터 고품질의 그래핀 양자점을 개발하는데 성공했다.

연구팀은 그래핀의 원재료인 흑연에 염(salt)과 물만을 이용한 흑연층간 화합물을 합성해 친환경적인 방법으로 그래핀 양자점을 만들었다.

개발된 양자점은 지름이 5nm(나노미터, 10억분의 1미터) 정도로 크기가 매우 균일하면서도 높은 양자 효율을 보였으며, 기존 양자점과 달리 납, 카드뮴 등의 독성 물질이 포함돼 있지 않다. 또 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 재료(흑연, 염, 물)로만 만들어 적은 비용으로 대량생산이 가능할 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 그래핀 양자점의 발광 메커니즘을 규명했으며 제조된 그래핀 양자점을 통해 휴대폰 디스플레이의 최대 밝기(수백 cd/㎡)보다 높은 1,000 cd/m2(cd, 칸델라) 이상의 높은 휘도를 갖는 그래핀 양자점 LED를 개발해 상용화 가능성을 최초로 입증했다.

전석우 교수는 “아직은 기존 LED의 발광효율에는 못 미치지만 발광 특성은 향후 더욱 향상될 가능성이 많다”며 “특히 그래핀 양자점을 활용하면 종잇장처럼 얇은 디스플레이는 물론 커튼처럼 유연한 소재에도 원하는 정보가 표시되는 기술도 가능할 것”이라고 밝혔다.

연구팀이 KAIST 나노융합연구소 그래핀 연구센터의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼스(Advanced Optical Materials)’ 20일자 온라인판에 게재됐다.

그림1. 그래핀 양자점 합성 과정 및 그래핀 양자점 이미지

그림2. 그래핀 양자점 발광 메커니즘

그림3. 그래핀 양자점 적용 LED 구조 및 발광 이미지

2014.08.28

조회수 17361

-

양자점 이용한 고효율 투명 태양전지 개발

- 양자점 전해질에 분산해 9%대 고효율 염료감응 태양전지 원천기술 개발 -- 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트’ 19일자 게재 -

우리 학교 신소재공학과 강정구 교수 연구팀은 모바일 양자점(mobile quantum dots)을 활용해 투명한 고효율 염료감응 태양전지 원천기술을 개발하는데 성공했다.

연구 결과는 세계적 학술지인 네이처(Nature)에서 발간하는 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 19일자 온라인판에 게재됐다.

현재 양산 가능한 염료감응 태양전지는 효율이 약 14% 정도로 낮아 가시광선 및 적외선 영역의 빛 흡수를 높이기 위해 염료, 빛 산란층, 플라즈몬 구조 등을 적용해 왔다. 그러나 이러한 구조들로 인해 태양전지가 두꺼워져 고효율의 투명 태양전지 구현에 한계가 있었다.

연구팀은 빛 흡수를 높이기 위해 염료감응 태양전지의 전해질에 양자점을 분산시켜 빛 산란층과 플라스몬 구조 없이도 9%대의 고효율을 달성했다.

아직은 현재 양산 가능한 태양전지보다 효율이 낮고, 상용화에는 많은 시간이 소요될 것으로 예상되지만 근본적으로 두께가 얇고 저렴한 염료감응 태양전지의 장점으로 인해 매우 의미 있는 연구결과라고 연구팀은 전했다.

이와 함께 연구팀은 전해질에 분산돼 있는 양자점이 염료와 함께 빛을 흡수하고 나서 다시 빛을 방출해 TiO2-염료 층과 전해질이 있음에도 불구하고 투명한 태양전지를 구현해내는데 성공했다.연구팀은 또 이번 연구를 통해 △가시광선 영역대에서도 양자점의 흡수와 방출 스펙트럼에 따라 형광공명 에너지 이동과 빛을 흡수한 양자점이 산화된 염료의 환원을 가속화시켜 태양전지 효율이 증가했으며 △빛 분산층과 플라즈몬 구조가 있는 투명하지 않은 셀과의 비교에서도 양자점의 흡수에 의한 효율 증가가 다른 효과보다 크고 투명한 특성을 보였음을 밝혀냈다.

강정구 교수는 이번 연구에 대해 “염료감응 태양전지의 높은 효율과 투명성을 모두 확보할 수 있게 됐으며, 투명한 유리창에 태양전지를 설치하는 것이 최종 목표”라며 “적외선 영역의 빛을 사용해 전기를 만들 수 있는 방법을 제시해 염료감응 태양전지의 적용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST 인공광합성센터, 고효율박막태양전지센터, 나노계면센터, WCU, 글로벌프론티어 사업 등의 지원을 통해 수행됐다.

그림1. 모바일 양자점이 포함된 염료감응태양전지의 흡수 스펙트럼, 외부양자효율, 전압-전류.(상단) 플라즈몬 구조, 빛반사층과 모바일 양자점이 구현된 태양전지의 외부양자효율, 산란파워, 그리고 사진의 비교. (하단)

그림2. 모바일 양자점이 전해질에서 염료에 흡수된 빛 에너지를 전달하는 메커니즘(좌측)과 염료 및 양자점의 흡수스펙트럼과 양자효율 (우측): Foster Resonance Energy Transfer (FRET) (상단), 양자점에서 흡수된 빛에너지에 의한 산화된 염료의 환원 작용(중단), 2광자 흡수 (하단)

그림3. 염료감응 태양전지 샘플

그림4. 연구원 사진

양자점 이용한 고효율 투명 태양전지 개발

- 양자점 전해질에 분산해 9%대 고효율 염료감응 태양전지 원천기술 개발 -- 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트’ 19일자 게재 -

우리 학교 신소재공학과 강정구 교수 연구팀은 모바일 양자점(mobile quantum dots)을 활용해 투명한 고효율 염료감응 태양전지 원천기술을 개발하는데 성공했다.

연구 결과는 세계적 학술지인 네이처(Nature)에서 발간하는 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 19일자 온라인판에 게재됐다.

현재 양산 가능한 염료감응 태양전지는 효율이 약 14% 정도로 낮아 가시광선 및 적외선 영역의 빛 흡수를 높이기 위해 염료, 빛 산란층, 플라즈몬 구조 등을 적용해 왔다. 그러나 이러한 구조들로 인해 태양전지가 두꺼워져 고효율의 투명 태양전지 구현에 한계가 있었다.

연구팀은 빛 흡수를 높이기 위해 염료감응 태양전지의 전해질에 양자점을 분산시켜 빛 산란층과 플라스몬 구조 없이도 9%대의 고효율을 달성했다.

아직은 현재 양산 가능한 태양전지보다 효율이 낮고, 상용화에는 많은 시간이 소요될 것으로 예상되지만 근본적으로 두께가 얇고 저렴한 염료감응 태양전지의 장점으로 인해 매우 의미 있는 연구결과라고 연구팀은 전했다.

이와 함께 연구팀은 전해질에 분산돼 있는 양자점이 염료와 함께 빛을 흡수하고 나서 다시 빛을 방출해 TiO2-염료 층과 전해질이 있음에도 불구하고 투명한 태양전지를 구현해내는데 성공했다.연구팀은 또 이번 연구를 통해 △가시광선 영역대에서도 양자점의 흡수와 방출 스펙트럼에 따라 형광공명 에너지 이동과 빛을 흡수한 양자점이 산화된 염료의 환원을 가속화시켜 태양전지 효율이 증가했으며 △빛 분산층과 플라즈몬 구조가 있는 투명하지 않은 셀과의 비교에서도 양자점의 흡수에 의한 효율 증가가 다른 효과보다 크고 투명한 특성을 보였음을 밝혀냈다.

강정구 교수는 이번 연구에 대해 “염료감응 태양전지의 높은 효율과 투명성을 모두 확보할 수 있게 됐으며, 투명한 유리창에 태양전지를 설치하는 것이 최종 목표”라며 “적외선 영역의 빛을 사용해 전기를 만들 수 있는 방법을 제시해 염료감응 태양전지의 적용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST 인공광합성센터, 고효율박막태양전지센터, 나노계면센터, WCU, 글로벌프론티어 사업 등의 지원을 통해 수행됐다.

그림1. 모바일 양자점이 포함된 염료감응태양전지의 흡수 스펙트럼, 외부양자효율, 전압-전류.(상단) 플라즈몬 구조, 빛반사층과 모바일 양자점이 구현된 태양전지의 외부양자효율, 산란파워, 그리고 사진의 비교. (하단)

그림2. 모바일 양자점이 전해질에서 염료에 흡수된 빛 에너지를 전달하는 메커니즘(좌측)과 염료 및 양자점의 흡수스펙트럼과 양자효율 (우측): Foster Resonance Energy Transfer (FRET) (상단), 양자점에서 흡수된 빛에너지에 의한 산화된 염료의 환원 작용(중단), 2광자 흡수 (하단)

그림3. 염료감응 태양전지 샘플

그림4. 연구원 사진

2013.09.25

조회수 19444

-

순수한 그래핀의 양자점 개발 성공

- 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” -

우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다.

연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다.

이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다.

기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다.

연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다.

연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다.

이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다.

서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다.

서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

순수한 그래핀의 양자점 개발 성공

- 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” -

우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다.

연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다.

이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다.

그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다.

기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다.

연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다.

연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다.

이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다.

서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다.

KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다.

서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

2013.08.07

조회수 17847

-

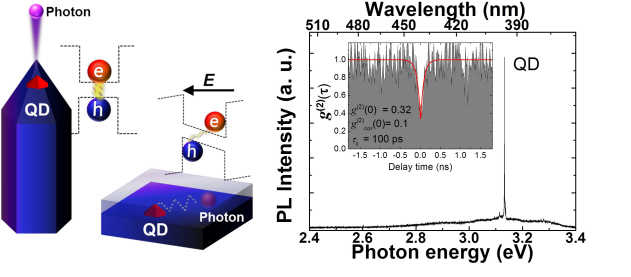

양자점 기반 단파장 초고속 양자 광원 개발

- 나노 오벨리스크 구조 위에 양자점을 형성해 고효율 단광자 광원 개발 -- 단파장 가시광선 대역에서 작동하는 초고속 반도체 양자 광원 연구 -

우리 학교 물리학과 조용훈 교수팀은 오벨리스크 모양의 나노 구조물을 만들고 꼭대기 부분에 높은 신뢰도를 갖는 반도체 단일 양자점을 형성해 초고속 고효율 단광자 방출을 구현하는데 성공했다.

연구결과는 네이처(Nature)가 발행하는 "사이언티픽 리포트(Scientific Reports)" 7월 5일자 온라인판에 게재됐다.

반도체 양자점은 전자를 수 나노미터 크기에 3차원적으로 구속해 불연속적인 에너지 준위를 갖는 원자와 유사한 특성을 나타낸다. 이 성질을 이용하면 차세대 양자정보 통신, 양자 암호의 핵심 구성 요소인 양자광원을 개발할 수 있다.

특히, 반도체 양자점의 경우 높은 구동 온도, 안정성, 빠른 광자 방출, 전류 구동 가능성과 같은 많은 장점을 가지고 있어 차세대 핵심 기술 중 하나로 꼽히고 있다.

그러나 기존의 자발 형성 양자점의 경우, 평면 구조 안에 양자점들이 높은 밀도로 묻혀 있어 단일 양자점 하나의 특성을 파악하기 어렵고 광자 방출 효율이 매우 제한돼 있는 한계가 있다. 또 구성하는 층 사이의 응력으로 인한 내부 전기장 효과 때문에 전자와 정공 사이의 재결합이 어려워 내부 양자 효율이 낮은 문제가 있었다.조 교수 연구팀은 단파장의 빛을 내는 넓은 띠구조를 갖는 질화물 반도체를 이용해 오벨리스크 형태(뾰족한 팁 모양)의 나노 구조를 제작했다. 그 위에 얇은 활성층 구조를 다시 성장해 나노 팁 끝에 단일 양자점을 위치시키는데 성공해 스펙트럼 폭이 매우 작은 에너지 준위에서 발생하는 초고속 단광자 특성을 확인했다.

이 같은 독특한 나노 구조를 활용하면, 패터닝 등의 공정 없이도 단일 양자구조를 얻기가 쉽고, 양자점에서 생성된 빛이 외부로 쉽게 빠져나올 수 있다는 장점이 있다.

이와 함께 연구팀은 박막 형태와는 달리 오벨리스크 형태의 나노구조의 경우 응력을 크게 감소시켜 내부 전기장 효과도 상쇄돼 내부 양자 효율이 크게 증가하는 현상을 밝혔다.

이번에 개발된 양자광원은 발광파장이 기존 장파장 적외선 대역이 아닌 단파장 가시광(400nm) 대역이기 때문에 자유 공간에서의 통신에 사용이 가능하고 광자 검출 효율이 높은 가시광 대역의 검출기를 사용할 수 있다.

조용훈 교수는 “기존의 양자점 성장 방식과는 달리 비교적 쉽게 단일 양자점을 형성하여 제어할 수 있고, 이를 통해 매우 빠른 단일 광자 생성이 가능해 실용적인 양자광원 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”며 “오벨리스크 형태 나노구조의 특성 상 손쉽게 분리 및 다른 기판과의 결합이 가능해 단일 칩 양자 광소자 제작에도 활용될 수 있다”고 말했다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수 지도아래 김제형(제1저자), 고영호(제2저자) 박사과정 학생이 주도적으로 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업 및 WCU 사업의 지원으로 수행됐다.

그림1. (왼쪽) 프랑스 파리에 위치한 오벨리스크 사진. (오른쪽) 제작된 오벨리스크형 나노 구조의 전자현미경 이미지.

그림2. (왼쪽) 오벨리스크형 나노구조와 기존 평면 박막 구조에 내재된 양자점을 비교한 개념도. (오른쪽) 오벨리스크 나노구조 끝에 형성된 단일 양자점에서 방출되는 좁은 선폭의 스펙트럼과 광원의 양자화 정도와 빠른 단광자 방출 속도를 나타내는 2차 광자 상관 관계 그래프.

양자점 기반 단파장 초고속 양자 광원 개발

- 나노 오벨리스크 구조 위에 양자점을 형성해 고효율 단광자 광원 개발 -- 단파장 가시광선 대역에서 작동하는 초고속 반도체 양자 광원 연구 -

우리 학교 물리학과 조용훈 교수팀은 오벨리스크 모양의 나노 구조물을 만들고 꼭대기 부분에 높은 신뢰도를 갖는 반도체 단일 양자점을 형성해 초고속 고효율 단광자 방출을 구현하는데 성공했다.

연구결과는 네이처(Nature)가 발행하는 "사이언티픽 리포트(Scientific Reports)" 7월 5일자 온라인판에 게재됐다.

반도체 양자점은 전자를 수 나노미터 크기에 3차원적으로 구속해 불연속적인 에너지 준위를 갖는 원자와 유사한 특성을 나타낸다. 이 성질을 이용하면 차세대 양자정보 통신, 양자 암호의 핵심 구성 요소인 양자광원을 개발할 수 있다.

특히, 반도체 양자점의 경우 높은 구동 온도, 안정성, 빠른 광자 방출, 전류 구동 가능성과 같은 많은 장점을 가지고 있어 차세대 핵심 기술 중 하나로 꼽히고 있다.

그러나 기존의 자발 형성 양자점의 경우, 평면 구조 안에 양자점들이 높은 밀도로 묻혀 있어 단일 양자점 하나의 특성을 파악하기 어렵고 광자 방출 효율이 매우 제한돼 있는 한계가 있다. 또 구성하는 층 사이의 응력으로 인한 내부 전기장 효과 때문에 전자와 정공 사이의 재결합이 어려워 내부 양자 효율이 낮은 문제가 있었다.조 교수 연구팀은 단파장의 빛을 내는 넓은 띠구조를 갖는 질화물 반도체를 이용해 오벨리스크 형태(뾰족한 팁 모양)의 나노 구조를 제작했다. 그 위에 얇은 활성층 구조를 다시 성장해 나노 팁 끝에 단일 양자점을 위치시키는데 성공해 스펙트럼 폭이 매우 작은 에너지 준위에서 발생하는 초고속 단광자 특성을 확인했다.

이 같은 독특한 나노 구조를 활용하면, 패터닝 등의 공정 없이도 단일 양자구조를 얻기가 쉽고, 양자점에서 생성된 빛이 외부로 쉽게 빠져나올 수 있다는 장점이 있다.

이와 함께 연구팀은 박막 형태와는 달리 오벨리스크 형태의 나노구조의 경우 응력을 크게 감소시켜 내부 전기장 효과도 상쇄돼 내부 양자 효율이 크게 증가하는 현상을 밝혔다.

이번에 개발된 양자광원은 발광파장이 기존 장파장 적외선 대역이 아닌 단파장 가시광(400nm) 대역이기 때문에 자유 공간에서의 통신에 사용이 가능하고 광자 검출 효율이 높은 가시광 대역의 검출기를 사용할 수 있다.

조용훈 교수는 “기존의 양자점 성장 방식과는 달리 비교적 쉽게 단일 양자점을 형성하여 제어할 수 있고, 이를 통해 매우 빠른 단일 광자 생성이 가능해 실용적인 양자광원 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”며 “오벨리스크 형태 나노구조의 특성 상 손쉽게 분리 및 다른 기판과의 결합이 가능해 단일 칩 양자 광소자 제작에도 활용될 수 있다”고 말했다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수 지도아래 김제형(제1저자), 고영호(제2저자) 박사과정 학생이 주도적으로 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업 및 WCU 사업의 지원으로 수행됐다.

그림1. (왼쪽) 프랑스 파리에 위치한 오벨리스크 사진. (오른쪽) 제작된 오벨리스크형 나노 구조의 전자현미경 이미지.

그림2. (왼쪽) 오벨리스크형 나노구조와 기존 평면 박막 구조에 내재된 양자점을 비교한 개념도. (오른쪽) 오벨리스크 나노구조 끝에 형성된 단일 양자점에서 방출되는 좁은 선폭의 스펙트럼과 광원의 양자화 정도와 빠른 단광자 방출 속도를 나타내는 2차 광자 상관 관계 그래프.

2013.07.22

조회수 19746

-

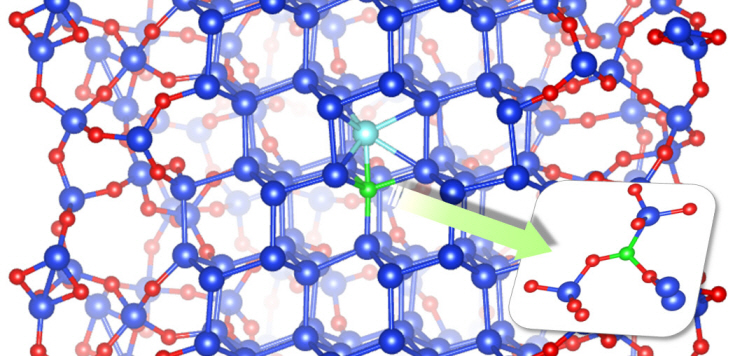

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

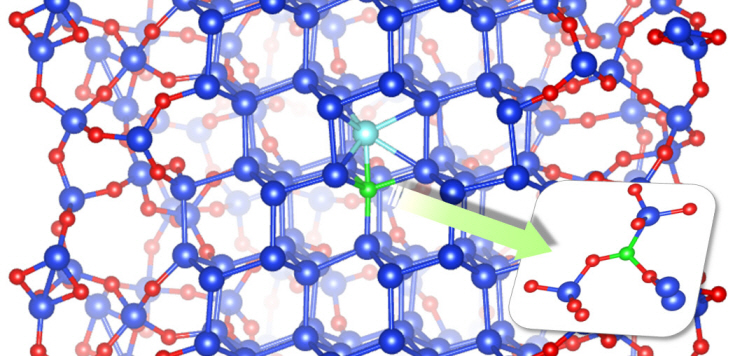

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22

조회수 19055

-

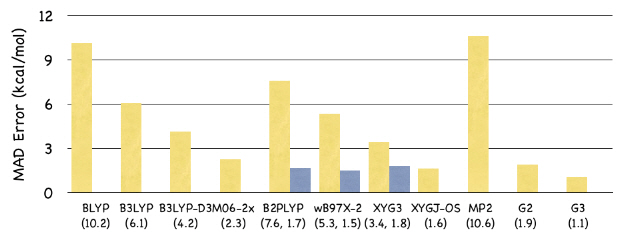

실험비용 획기적으로 절감하는 빠르고 정확한 양자역학 계산 이론 개발

정유성 교수 윌리엄 고다드 교수

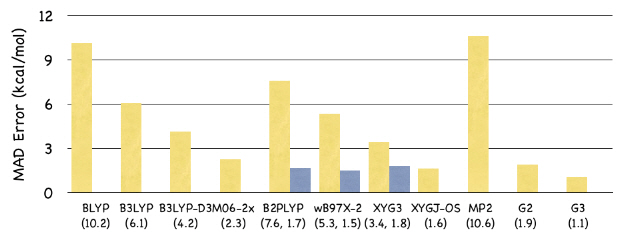

현재 널리 사용되고 있는 양자역학 원리를 이용하여 정확하면서도 계산시간이 획기적으로 개선된 새로운 전자밀도범함수 계산이론*이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

*) 전자밀도범함수 계산이론 : 비교적 간단한 파동함수와 전자밀도만으로 에너지와 성질을 계산할 수 있음을 증명한 이론

우리 학교 EEWS대학원 정유성 교수(38세)와 윌리엄 고다드 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 자연과학분야의 권위 있는 학술지인 ‘미국립과학원회보(PNAS)’ 11월 23일자 온라인으로 게재되었다.

정유성 교수와 고다드 교수는 기존의 양자계산의 문제점인 계산시간과 부정확한 예측으로 인한 결과의 신뢰성이 떨어지는 단점을 보완하여, 정확하면서도 빠른 전자밀도범함수 이론과 알고리즘을 개발하였다.

양자역학 계산법 중 파동함수*를 이용하면 정확도가 높은 반면에 계산시간도 빠르게 증가해 수백-수천 개의 원자를 갖는 거대 분자에 적용하기 어렵고, 상대적으로 계산량이 적은 전자밀도를 변수로 사용할 경우 적용할 수 있는 분자의 크기는 증가하지만 정확도가 떨어지는 단점이 있었다.

*) 파동함수(波動函數) : 양자역학에서 물질입자인 전자·양성자·중성자 등의 상태를 나타내는 양

전자들의 상호작용은 스핀*이 같은 전자들끼리의 상호작용과 스핀이 다른 전자들끼리의 상호작용으로 나뉘는데, 파울리의 배타 원리에 의해 스핀이 다른 전자 사이의 거리가 더 가까우므로 스핀이 다른 전자들의 상호작용이 더 크다. 연구팀은 이 점에 착안하여, 기존에 존재하던 정확한 계산법에서 스핀이 다른 전자 사이의 상호작용을 중점적으로 계산하여 속도를 향상시켰다.

*) 스핀(spin) : 입자의 기본성질을 나타내는 물리량 중 하나로, 입자의 고유한 운동량을 나타냄. 소립자들의 특징을 밝히는 중요한 물리량임

또한 전자들의 상호작용은 국소성을 띠기 때문에 멀리 떨어진 전자 사이에는 상호작용이 거의 없어서 이들을 무시하더라도 총 에너지에 영향을 미치지 않는다는 점에 착안하여, 계산시간을 최대 100배이상 단축시키는 알고리즘을 개발하였다. 예를 들어, 기존의 계산방법으로는 탄소 200개와 수소 402개로 이루어진 알케인(aklane) 분자를 정확히 계산하는데 6개월이 걸린 반면, 새로운 방법론을 이용하면 비슷한 정확도로 하루(24시간)면 계산할 수 있다.

정유성 교수는 “그동안 국내의 계산과학 및 재료 설계 커뮤니티가 응용 연구에 주로 집중하여 짧은 시간 동안 훌륭한 결과를 많이 도출한 반면, 상대적으로 긴 시간을 요구하는 기초 방법론이나 소프트웨어 개발에서는 국제경쟁력이 뒤처져 있는 추세였다. 그러나 이번 연구는 기존의 방법들보다 월등한 정확도와 속도를 가진 방법론을 국내에서 개발했다는 점에서 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

아울러 이번에 개발된 방법론은 큐켐(Q-CHEM)이라는 상용 소프트웨어 패키지를 통해 일반연구자들에게 공급될 예정이다.알케인(alkane) 분자의 크기에 따라 본 연구에서 제시한 새로운 방법론(local XYGJ-OS)과 기존의 방법론의 계산 시간을 비교한 그래프. local XYGJ-OS는 전자 간 상호작용의 국소성을 이용해 계산 시간을 낮춘 방법이다.다양한 양자계산 방법과 본 연구에서 제시한 XYGJ-OS 방법의 오차. 233개 분자의 생성열을 실험값과 대조하여 오차의 절대값을 평균하였다. B2PLYP부터 XYG3까지의 방법 및 G2, G3 방법은 XYGJ-OS에 비하여 훨씬 많은 시간을 소모한다.

실험비용 획기적으로 절감하는 빠르고 정확한 양자역학 계산 이론 개발

정유성 교수 윌리엄 고다드 교수

현재 널리 사용되고 있는 양자역학 원리를 이용하여 정확하면서도 계산시간이 획기적으로 개선된 새로운 전자밀도범함수 계산이론*이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

*) 전자밀도범함수 계산이론 : 비교적 간단한 파동함수와 전자밀도만으로 에너지와 성질을 계산할 수 있음을 증명한 이론

우리 학교 EEWS대학원 정유성 교수(38세)와 윌리엄 고다드 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 자연과학분야의 권위 있는 학술지인 ‘미국립과학원회보(PNAS)’ 11월 23일자 온라인으로 게재되었다.

정유성 교수와 고다드 교수는 기존의 양자계산의 문제점인 계산시간과 부정확한 예측으로 인한 결과의 신뢰성이 떨어지는 단점을 보완하여, 정확하면서도 빠른 전자밀도범함수 이론과 알고리즘을 개발하였다.

양자역학 계산법 중 파동함수*를 이용하면 정확도가 높은 반면에 계산시간도 빠르게 증가해 수백-수천 개의 원자를 갖는 거대 분자에 적용하기 어렵고, 상대적으로 계산량이 적은 전자밀도를 변수로 사용할 경우 적용할 수 있는 분자의 크기는 증가하지만 정확도가 떨어지는 단점이 있었다.

*) 파동함수(波動函數) : 양자역학에서 물질입자인 전자·양성자·중성자 등의 상태를 나타내는 양

전자들의 상호작용은 스핀*이 같은 전자들끼리의 상호작용과 스핀이 다른 전자들끼리의 상호작용으로 나뉘는데, 파울리의 배타 원리에 의해 스핀이 다른 전자 사이의 거리가 더 가까우므로 스핀이 다른 전자들의 상호작용이 더 크다. 연구팀은 이 점에 착안하여, 기존에 존재하던 정확한 계산법에서 스핀이 다른 전자 사이의 상호작용을 중점적으로 계산하여 속도를 향상시켰다.

*) 스핀(spin) : 입자의 기본성질을 나타내는 물리량 중 하나로, 입자의 고유한 운동량을 나타냄. 소립자들의 특징을 밝히는 중요한 물리량임

또한 전자들의 상호작용은 국소성을 띠기 때문에 멀리 떨어진 전자 사이에는 상호작용이 거의 없어서 이들을 무시하더라도 총 에너지에 영향을 미치지 않는다는 점에 착안하여, 계산시간을 최대 100배이상 단축시키는 알고리즘을 개발하였다. 예를 들어, 기존의 계산방법으로는 탄소 200개와 수소 402개로 이루어진 알케인(aklane) 분자를 정확히 계산하는데 6개월이 걸린 반면, 새로운 방법론을 이용하면 비슷한 정확도로 하루(24시간)면 계산할 수 있다.

정유성 교수는 “그동안 국내의 계산과학 및 재료 설계 커뮤니티가 응용 연구에 주로 집중하여 짧은 시간 동안 훌륭한 결과를 많이 도출한 반면, 상대적으로 긴 시간을 요구하는 기초 방법론이나 소프트웨어 개발에서는 국제경쟁력이 뒤처져 있는 추세였다. 그러나 이번 연구는 기존의 방법들보다 월등한 정확도와 속도를 가진 방법론을 국내에서 개발했다는 점에서 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

아울러 이번에 개발된 방법론은 큐켐(Q-CHEM)이라는 상용 소프트웨어 패키지를 통해 일반연구자들에게 공급될 예정이다.알케인(alkane) 분자의 크기에 따라 본 연구에서 제시한 새로운 방법론(local XYGJ-OS)과 기존의 방법론의 계산 시간을 비교한 그래프. local XYGJ-OS는 전자 간 상호작용의 국소성을 이용해 계산 시간을 낮춘 방법이다.다양한 양자계산 방법과 본 연구에서 제시한 XYGJ-OS 방법의 오차. 233개 분자의 생성열을 실험값과 대조하여 오차의 절대값을 평균하였다. B2PLYP부터 XYG3까지의 방법 및 G2, G3 방법은 XYGJ-OS에 비하여 훨씬 많은 시간을 소모한다.

2011.11.29

조회수 17673

-

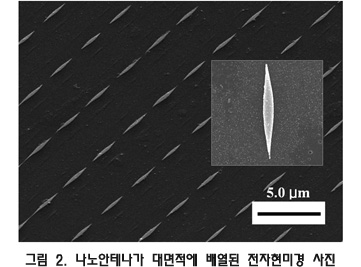

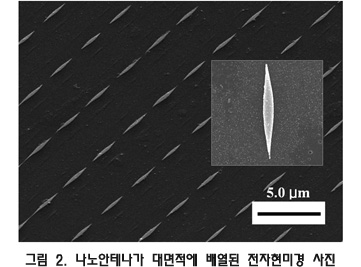

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21

조회수 22737

-

양경훈교수팀, 양자효과를 이용한 초고속 IC 세계최초 개발

- 동일 성능 기존 IC 대비 75%의 소비전력 절감 효과 -

KAIST(총장 서남표) 전자전산학과 양경훈(梁景熏, 46) 교수팀은 교육과학기술부 21세기프론티어연구개발사업 중 테라급나노소자개발사업(단장 이조원)의 지원을 받아, 양자 효과 소자인 공명 터널 다이오드(RTD : Resonant Tunneling Diode)를 이용하여, 초고속 통신 시스템의 핵심 부품인 40 Gb/s 급 멀티플렉서 집적회로 개발에 성공했다고 밝혔다.

상온에서 동작하고 기존 소자와 호환이 가능한 공명 터널 다이오드에 2 ㎛ 급 소자 공정기술을 적용해 자체 개발한 이 집적회로는 세계최초로 양자 효과를 이용한 초고속 멀티플렉서로서 나노 전자소자 기술의 실용화 가능성을 제시한 것으로 평가된다.

CMOS, HBT 및 HEMT 등의 전자소자를 이용한 집적회로는 차세대 40 Gb/s 급 이상 통신 시스템의 핵심부품으로 널리 사용되어 왔으나 과도한 전력소모의 문제점으로 인하여 소비전력의 절감이 필수적으로 요구되어 왔다.

연구팀은 디지털 신호를 자체적으로 저장하고 빠른 신호처리가 가능한 공명 터널 다이오드 고유의 부성 미분 저항 특성(NDR : Negative Differential Resistance)을 이용하여, 세계적 반도체 제조기업인 인피니언(Infineon)에서 0.12 ㎛ CMOS 공정 기술을 바탕으로 개발한 40 Gb/s 멀티플렉서(소자 수 42개, 전력소모 100 mW)보다 소자 수는 1/2 이하(19개)로 줄이고 전력소모 또한 1/4(22.5 mW)로 줄이면서 40 Gb/s급 이상에서 동작하는 저전력/초고속 멀티플렉서 집적회로를 개발하였다.

이번 연구에서 개발된 양자 소자를 이용한 회로 설계 기술은 멀티플렉서 이외에, 차세대 초고속 통신 시스템 용의 다양한 디지털 및 아날로그 집적 회로 개발에 응용이 가능한 원천 기술이다. 또한 기존의 HBT, HEMT 등 화합물 반도체 소자 기반 초고속 집적회로의 공정설비를 그대로 이용할 수 있기 때문에 대량생산이 가능하여 향후 차세대 나노/양자 소자 시장을 선도할 수 있는 기술로 기대된다.

이번 연구결과는 5월 26일 프랑스 파리에서 열린 IEEE IPRM 국제학술대회에 발표되었으며 오는 8월 18일, 미국 알링턴에서 열리는 세계적 나노기술 학회인 “IEEE 나노테크놀로지(IEEE International Conference on Nanotechnology)” 학회에서 발표될 예정이다. 이밖에 8월 27일(수) “NANO KOREA 2008”에서도 초청 발표될 예정이다.

양경훈교수팀, 양자효과를 이용한 초고속 IC 세계최초 개발

- 동일 성능 기존 IC 대비 75%의 소비전력 절감 효과 -

KAIST(총장 서남표) 전자전산학과 양경훈(梁景熏, 46) 교수팀은 교육과학기술부 21세기프론티어연구개발사업 중 테라급나노소자개발사업(단장 이조원)의 지원을 받아, 양자 효과 소자인 공명 터널 다이오드(RTD : Resonant Tunneling Diode)를 이용하여, 초고속 통신 시스템의 핵심 부품인 40 Gb/s 급 멀티플렉서 집적회로 개발에 성공했다고 밝혔다.

상온에서 동작하고 기존 소자와 호환이 가능한 공명 터널 다이오드에 2 ㎛ 급 소자 공정기술을 적용해 자체 개발한 이 집적회로는 세계최초로 양자 효과를 이용한 초고속 멀티플렉서로서 나노 전자소자 기술의 실용화 가능성을 제시한 것으로 평가된다.

CMOS, HBT 및 HEMT 등의 전자소자를 이용한 집적회로는 차세대 40 Gb/s 급 이상 통신 시스템의 핵심부품으로 널리 사용되어 왔으나 과도한 전력소모의 문제점으로 인하여 소비전력의 절감이 필수적으로 요구되어 왔다.

연구팀은 디지털 신호를 자체적으로 저장하고 빠른 신호처리가 가능한 공명 터널 다이오드 고유의 부성 미분 저항 특성(NDR : Negative Differential Resistance)을 이용하여, 세계적 반도체 제조기업인 인피니언(Infineon)에서 0.12 ㎛ CMOS 공정 기술을 바탕으로 개발한 40 Gb/s 멀티플렉서(소자 수 42개, 전력소모 100 mW)보다 소자 수는 1/2 이하(19개)로 줄이고 전력소모 또한 1/4(22.5 mW)로 줄이면서 40 Gb/s급 이상에서 동작하는 저전력/초고속 멀티플렉서 집적회로를 개발하였다.

이번 연구에서 개발된 양자 소자를 이용한 회로 설계 기술은 멀티플렉서 이외에, 차세대 초고속 통신 시스템 용의 다양한 디지털 및 아날로그 집적 회로 개발에 응용이 가능한 원천 기술이다. 또한 기존의 HBT, HEMT 등 화합물 반도체 소자 기반 초고속 집적회로의 공정설비를 그대로 이용할 수 있기 때문에 대량생산이 가능하여 향후 차세대 나노/양자 소자 시장을 선도할 수 있는 기술로 기대된다.

이번 연구결과는 5월 26일 프랑스 파리에서 열린 IEEE IPRM 국제학술대회에 발표되었으며 오는 8월 18일, 미국 알링턴에서 열리는 세계적 나노기술 학회인 “IEEE 나노테크놀로지(IEEE International Conference on Nanotechnology)” 학회에서 발표될 예정이다. 이밖에 8월 27일(수) “NANO KOREA 2008”에서도 초청 발표될 예정이다.

2008.06.26

조회수 22551

-

KAIST, POSTECH 공동연구팀 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론 발표

- 비평형 상태에서의 물질특성 규명에 도움 기대- 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스 프로그램에 소개

반도체에 형성된 가는 선 모양 구조에서의 전자 움직임을 공동 연구한 KAIST(총장 서남표) 물리학과 심흥선(沈興善, 35) 교수와 대학원생 윤석찬(尹錫燦, 25)씨, 포스텍(총장 백성기) 물리학과 이현우(李鉉雨, 39) 교수팀은 최근 미국 물리학분야 학술지(Physical Review Letters)를 통하여 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론을 발표했다고 밝혔다.

이 논문의 결과는 전자의 입자-파동 이중성에 대한 많은 학자들의 예상을 벗어난 결과로 거의 동시에 비슷한 결과를 얻은 이스라엘 학자들의 논문과 같이 지난 22일자 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스(Physical Review Focus)에 소개되었다. 이 프로그램은 미국물리학회에서 출간하는 여러 학술지에 매월 게재되는 천 편 이상의 논문들 중 과학계 전반에 특별 소개가 필요하다고 판단되는 논문을 한 달에 5편 내외를 골라 논문의 내용과 가치를 전문가의 평과 함께 소개하고 있다.

전자와 같은 입자들이 야구공과 같은 입자처럼 행동할 수도 있지만 어떤 경우에 음파나 빛과 같이 파동처럼 행동할 수도 있다는 양자물리학의 입자-파동 이중성 이론이 많은 학자들이 생각했던 것보다 복잡하다는 사실이 이번 공동연구를 통해 밝혀졌다. 입자-파동 이중성은 원자의 성질뿐 아니라 금속이나 반도체와 같은 여러 물질의 특성에 영향을 미치는 중요 요인으로 이 발견은 양자물리학의 효과가 강하게 나타나는 저온에서의 물질 특성들, 특히 비평형 상태에서의 물질 특성을 규명하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

전자들 간에는 서로 밀어내는 강한 전기력이 작용하고 이 전기력을 통해서 각 전자들은 다른 전자들의 위치를 어느 정도 파악할 수 있다. 이제까지 많은 학자들은 전기력이 강해질수록(예를 들어 전자간의 거리가 작아져서) 전자 위치가 더 정확히 파악되고 이로 인해 파동성이 약해지고 입자성이 강해질 것으로 믿어왔다. 그런데 이번 공동논문에 의하면 전기력이 강해질 때 어느 한계까지는 파동성이 점점 약해지지만 전기력의 세기가 이 한계를 넘어서고 나면 파동성이 다시 강해지고, 전기력의 크기가 더 커져 두 번째 한계를 넘고 나면 파동성이 다시 약해지는 형태로, 파동성의 세기가 전기력의 세기에 따라 진동할 수 있다고 한다.

KAIST, POSTECH 공동연구팀 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론 발표

- 비평형 상태에서의 물질특성 규명에 도움 기대- 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스 프로그램에 소개

반도체에 형성된 가는 선 모양 구조에서의 전자 움직임을 공동 연구한 KAIST(총장 서남표) 물리학과 심흥선(沈興善, 35) 교수와 대학원생 윤석찬(尹錫燦, 25)씨, 포스텍(총장 백성기) 물리학과 이현우(李鉉雨, 39) 교수팀은 최근 미국 물리학분야 학술지(Physical Review Letters)를 통하여 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론을 발표했다고 밝혔다.

이 논문의 결과는 전자의 입자-파동 이중성에 대한 많은 학자들의 예상을 벗어난 결과로 거의 동시에 비슷한 결과를 얻은 이스라엘 학자들의 논문과 같이 지난 22일자 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스(Physical Review Focus)에 소개되었다. 이 프로그램은 미국물리학회에서 출간하는 여러 학술지에 매월 게재되는 천 편 이상의 논문들 중 과학계 전반에 특별 소개가 필요하다고 판단되는 논문을 한 달에 5편 내외를 골라 논문의 내용과 가치를 전문가의 평과 함께 소개하고 있다.

전자와 같은 입자들이 야구공과 같은 입자처럼 행동할 수도 있지만 어떤 경우에 음파나 빛과 같이 파동처럼 행동할 수도 있다는 양자물리학의 입자-파동 이중성 이론이 많은 학자들이 생각했던 것보다 복잡하다는 사실이 이번 공동연구를 통해 밝혀졌다. 입자-파동 이중성은 원자의 성질뿐 아니라 금속이나 반도체와 같은 여러 물질의 특성에 영향을 미치는 중요 요인으로 이 발견은 양자물리학의 효과가 강하게 나타나는 저온에서의 물질 특성들, 특히 비평형 상태에서의 물질 특성을 규명하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

전자들 간에는 서로 밀어내는 강한 전기력이 작용하고 이 전기력을 통해서 각 전자들은 다른 전자들의 위치를 어느 정도 파악할 수 있다. 이제까지 많은 학자들은 전기력이 강해질수록(예를 들어 전자간의 거리가 작아져서) 전자 위치가 더 정확히 파악되고 이로 인해 파동성이 약해지고 입자성이 강해질 것으로 믿어왔다. 그런데 이번 공동논문에 의하면 전기력이 강해질 때 어느 한계까지는 파동성이 점점 약해지지만 전기력의 세기가 이 한계를 넘어서고 나면 파동성이 다시 강해지고, 전기력의 크기가 더 커져 두 번째 한계를 넘고 나면 파동성이 다시 약해지는 형태로, 파동성의 세기가 전기력의 세기에 따라 진동할 수 있다고 한다.

2008.05.29

조회수 19067

최민기, 김형준 교수, 1년 이상 유지 가능한 백금 단일원자 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, EEWS 대학원의 김형준 교수 공동 연구팀이 1년 이상 유지가 가능하고 과산화수소를 생산할 수 있는 단일 원자 크기의 백금 촉매 개발에 성공했다.

연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 고체 촉매는 산업계에서 널리 이용된다. 고가의 촉매 활성물질인 백금을 최대한 효율적으로 활용하기 위해 백금 촉매입자를 최대한 작게 합성하려는 연구가 많이 이뤄지고 있다.

과학계에서는 효율적인 금속의 사용을 위해 가장 작은 구성원소인 단일 원자로 이뤄진 백금 촉매(1/10 나노미터 수준)를 개발했다.

백금을 비롯한 모든 금속은 나노미터 수준에서는 매우 불안정하기 때문에 특정 금속 산화물을 담지체로 사용해 백금 원자를 안정화해야 한다. 그러나 이 방법으로 합성된 촉매 또한 장기적으로는 안정성이 떨어지는 경우가 대부분이다.

탄소 소재의 경우 전기전도성이 높고 저렴해 담지체로서 장점을 갖지만 금속을 안정화시키는 능력이 매우 떨어져 탄소 전극 위에서 백금을 합성시키기 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 금속과 강하게 결합할 수 있는 황 원자를 이용했다. 제올라이트를 거푸집으로 사용해 황 원자가 다량으로 분포된 탄소 나노구조를 합성했고, 이 물질에 백금 촉매를 형성했을 때 단일 원자 형태로도 백금을 안정화시키는 것을 발견했다.

연구팀은 황과 결합된 이 탄소 소재가 일반적인 촉매 합성 방법을 통해서도 백금이 단일 원자 크기로 존재하는 것을 확인했다. 또한 기존의 단일 원자 촉매는 불안정성으로 인해 구조가 쉽게 변했지만 연구팀이 개발한 촉매는 상온에서 1년이 지난 후에도 대부분의 촉매가 단일 원자로 존재하는 안정성을 보였다.

그밖에도 연구팀은 추가적인 성과를 확인했다. 일반적인 단일 원자 백금 촉매를 수소와 산소를 이용해 연료 전지 기술에 적용할 경우 대부분 물(H2O)이 형성되지만, 연구팀의 단일 원자 백금 촉매는 고부가가치 물질인 과산화수소가(H2O2) 95% 이상의 선택도로 생성돼 저렴하게 과산화수소를 생산할 수 있을 것으로 기대된다.

최 교수는 “기존의 불균일계 촉매로는 불가능했던 특이 촉매 선택성을 구현할 수 있을 것으로 예상된다” 며 “다른 단일 원자 촉매군 에 비해 훨씬 높은 안정성을 가져 촉매 수명을 획기적으로 늘릴 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

김 교수는 “양자역학 시뮬레이션을 이용해 단일 원자 백금 촉매가 탄소 담지체에서 갖는 안정성 및 특이한 선택성 등의 원인을 규명했다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매에서의 과산화수소 (H2O2) 생성 반응 모식도

그림2. 백금 단일 원자 사진

2016.03.14 조회수 13046

최민기, 김형준 교수, 1년 이상 유지 가능한 백금 단일원자 촉매 개발

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수, EEWS 대학원의 김형준 교수 공동 연구팀이 1년 이상 유지가 가능하고 과산화수소를 생산할 수 있는 단일 원자 크기의 백금 촉매 개발에 성공했다.

연구 결과는 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 8일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 고체 촉매는 산업계에서 널리 이용된다. 고가의 촉매 활성물질인 백금을 최대한 효율적으로 활용하기 위해 백금 촉매입자를 최대한 작게 합성하려는 연구가 많이 이뤄지고 있다.

과학계에서는 효율적인 금속의 사용을 위해 가장 작은 구성원소인 단일 원자로 이뤄진 백금 촉매(1/10 나노미터 수준)를 개발했다.

백금을 비롯한 모든 금속은 나노미터 수준에서는 매우 불안정하기 때문에 특정 금속 산화물을 담지체로 사용해 백금 원자를 안정화해야 한다. 그러나 이 방법으로 합성된 촉매 또한 장기적으로는 안정성이 떨어지는 경우가 대부분이다.

탄소 소재의 경우 전기전도성이 높고 저렴해 담지체로서 장점을 갖지만 금속을 안정화시키는 능력이 매우 떨어져 탄소 전극 위에서 백금을 합성시키기 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 금속과 강하게 결합할 수 있는 황 원자를 이용했다. 제올라이트를 거푸집으로 사용해 황 원자가 다량으로 분포된 탄소 나노구조를 합성했고, 이 물질에 백금 촉매를 형성했을 때 단일 원자 형태로도 백금을 안정화시키는 것을 발견했다.

연구팀은 황과 결합된 이 탄소 소재가 일반적인 촉매 합성 방법을 통해서도 백금이 단일 원자 크기로 존재하는 것을 확인했다. 또한 기존의 단일 원자 촉매는 불안정성으로 인해 구조가 쉽게 변했지만 연구팀이 개발한 촉매는 상온에서 1년이 지난 후에도 대부분의 촉매가 단일 원자로 존재하는 안정성을 보였다.

그밖에도 연구팀은 추가적인 성과를 확인했다. 일반적인 단일 원자 백금 촉매를 수소와 산소를 이용해 연료 전지 기술에 적용할 경우 대부분 물(H2O)이 형성되지만, 연구팀의 단일 원자 백금 촉매는 고부가가치 물질인 과산화수소가(H2O2) 95% 이상의 선택도로 생성돼 저렴하게 과산화수소를 생산할 수 있을 것으로 기대된다.

최 교수는 “기존의 불균일계 촉매로는 불가능했던 특이 촉매 선택성을 구현할 수 있을 것으로 예상된다” 며 “다른 단일 원자 촉매군 에 비해 훨씬 높은 안정성을 가져 촉매 수명을 획기적으로 늘릴 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

김 교수는 “양자역학 시뮬레이션을 이용해 단일 원자 백금 촉매가 탄소 담지체에서 갖는 안정성 및 특이한 선택성 등의 원인을 규명했다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매에서의 과산화수소 (H2O2) 생성 반응 모식도

그림2. 백금 단일 원자 사진

2016.03.14 조회수 13046 고효율의 단일광자원 소자 핵심기술 개발

조 용 훈 교수

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 양자정보기술에 기여할 수 있는 고효율의 단일광자원(양자광원) 의 방출 효율과 공정 수율을 높일 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 자연과학분야 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) 4월 13일자 온라인 판에 게재됐다.

빛은 보통 파동의 성질을 갖는 동시에 입자의 성질도 가지고 있는데, 이 입자를 광자라고 한다. 단일광자원 혹은 양자광원은 광자가 뭉쳐서 나오는 고전적인 광원과는 달리 한 번에 한 개의 광자만 방출하는 소자이다. 반도체 양자점을 이용한 단일광자 방출 소자는 안정성 및 전기구동 가능성이 높아 상용화에 적합한 소자로 각광받고 있다.

하지만 빛의 파장은 양자점보다 수십~수백 배 정도 크기 때문에 상호 작용하기 어려워서 단일광자의 방출 효율이 매우 작다는 한계점이 있다. 따라서 고효율 단일광자원를 만들기 위해서는 양자점과 빛을 집속시키는 구조(광공진기)를 공간적으로 정확히 결합시키는 것이 필수적이다.

하지만 양자점은 불규칙하게 분포되어 있고 위치를 정확히 확인할 수 없어 우연성에 의존한 결합을 기대할 수밖에 없었다. 따라서 긴 공정시간에도 불구하고 소수의 단일광자소자를 제작하는 수준에 머물러 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 피라미드 모양의 나노 구조체를 활용했다. 반도체 나노피라미드 구조에서는 양자점이 피라미드의 꼭지점에 자발적으로 형성된다. 그리고 그 위에 금속 필름을 얇게 증착하면 빛 역시 뾰족한 금속 끝에 모이는 성질 때문에 양자점과 동일한 위치에 집속되는 것이다.

특히 금속에서는 빛이 본래 가진 파장보다 작게 뭉칠 수 있다. 즉, 빛이 가진 파장보다 더 소형화를 시킬 수 있기 때문에 양자점과의 크기 차이로 인한 문제를 극복할 수 있게 되는데, 이 방법으로 단일광자 방출 효율이 기존의 방식보다 20배 정도 증가되었다.

단일광자 방출소자는 양자광컴퓨터 및 양자암호기술 구현의 가장 기본적인 구성 요소이다. 이번 연구를 통해 기존의 까다로운 과정들 없이 단순한 방식으로 효율과 수율을 모두 높일 수 있으므로, 단일광자방출원 혹은 양자광원 관련 기술의 상용화 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

조 교수는 “이 기술은 높은 공정 수율을 갖고 있기 때문에 상용 양자광원 소자 제작 한계를 해결하고, 양자정보통신 분야 구현에 중요 기술이 될 것”이라고 말했다.

조용훈 교수의 지도를 받아 공수현(1저자)·김제형(2저자) 박사가 수행한 이번 연구는 우리 대학 신종화·이용희 교수, 프랑스 CNRS의 레시당 박사, 미국 UC 버클리의 샹장 교수가 참여했으며, 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 KAIST 기후변화연구 허브사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 단일 광자가 높은 효율로 방출되는 모습의 개념도

2015.04.23 조회수 17203

고효율의 단일광자원 소자 핵심기술 개발

조 용 훈 교수

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 양자정보기술에 기여할 수 있는 고효율의 단일광자원(양자광원) 의 방출 효율과 공정 수율을 높일 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 자연과학분야 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) 4월 13일자 온라인 판에 게재됐다.

빛은 보통 파동의 성질을 갖는 동시에 입자의 성질도 가지고 있는데, 이 입자를 광자라고 한다. 단일광자원 혹은 양자광원은 광자가 뭉쳐서 나오는 고전적인 광원과는 달리 한 번에 한 개의 광자만 방출하는 소자이다. 반도체 양자점을 이용한 단일광자 방출 소자는 안정성 및 전기구동 가능성이 높아 상용화에 적합한 소자로 각광받고 있다.

하지만 빛의 파장은 양자점보다 수십~수백 배 정도 크기 때문에 상호 작용하기 어려워서 단일광자의 방출 효율이 매우 작다는 한계점이 있다. 따라서 고효율 단일광자원를 만들기 위해서는 양자점과 빛을 집속시키는 구조(광공진기)를 공간적으로 정확히 결합시키는 것이 필수적이다.

하지만 양자점은 불규칙하게 분포되어 있고 위치를 정확히 확인할 수 없어 우연성에 의존한 결합을 기대할 수밖에 없었다. 따라서 긴 공정시간에도 불구하고 소수의 단일광자소자를 제작하는 수준에 머물러 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 피라미드 모양의 나노 구조체를 활용했다. 반도체 나노피라미드 구조에서는 양자점이 피라미드의 꼭지점에 자발적으로 형성된다. 그리고 그 위에 금속 필름을 얇게 증착하면 빛 역시 뾰족한 금속 끝에 모이는 성질 때문에 양자점과 동일한 위치에 집속되는 것이다.

특히 금속에서는 빛이 본래 가진 파장보다 작게 뭉칠 수 있다. 즉, 빛이 가진 파장보다 더 소형화를 시킬 수 있기 때문에 양자점과의 크기 차이로 인한 문제를 극복할 수 있게 되는데, 이 방법으로 단일광자 방출 효율이 기존의 방식보다 20배 정도 증가되었다.

단일광자 방출소자는 양자광컴퓨터 및 양자암호기술 구현의 가장 기본적인 구성 요소이다. 이번 연구를 통해 기존의 까다로운 과정들 없이 단순한 방식으로 효율과 수율을 모두 높일 수 있으므로, 단일광자방출원 혹은 양자광원 관련 기술의 상용화 가능성이 높아질 것으로 기대된다.

조 교수는 “이 기술은 높은 공정 수율을 갖고 있기 때문에 상용 양자광원 소자 제작 한계를 해결하고, 양자정보통신 분야 구현에 중요 기술이 될 것”이라고 말했다.

조용훈 교수의 지도를 받아 공수현(1저자)·김제형(2저자) 박사가 수행한 이번 연구는 우리 대학 신종화·이용희 교수, 프랑스 CNRS의 레시당 박사, 미국 UC 버클리의 샹장 교수가 참여했으며, 한국연구재단의 중견연구자 지원사업과 KAIST 기후변화연구 허브사업의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 단일 광자가 높은 효율로 방출되는 모습의 개념도

2015.04.23 조회수 17203 그래핀 양자점 디스플레이 핵심기술 개발

우리 학교 신소재공학과 전석우(39) 교수는 물리학과 조용훈(48) 교수, 전기및전자공학과 유승협(43) 교수와 공동으로 세계에서 처음으로 흑연으로부터 고품질의 그래핀 양자점을 개발하는데 성공했다.

연구팀은 그래핀의 원재료인 흑연에 염(salt)과 물만을 이용한 흑연층간 화합물을 합성해 친환경적인 방법으로 그래핀 양자점을 만들었다.

개발된 양자점은 지름이 5nm(나노미터, 10억분의 1미터) 정도로 크기가 매우 균일하면서도 높은 양자 효율을 보였으며, 기존 양자점과 달리 납, 카드뮴 등의 독성 물질이 포함돼 있지 않다. 또 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 재료(흑연, 염, 물)로만 만들어 적은 비용으로 대량생산이 가능할 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 그래핀 양자점의 발광 메커니즘을 규명했으며 제조된 그래핀 양자점을 통해 휴대폰 디스플레이의 최대 밝기(수백 cd/㎡)보다 높은 1,000 cd/m2(cd, 칸델라) 이상의 높은 휘도를 갖는 그래핀 양자점 LED를 개발해 상용화 가능성을 최초로 입증했다.

전석우 교수는 “아직은 기존 LED의 발광효율에는 못 미치지만 발광 특성은 향후 더욱 향상될 가능성이 많다”며 “특히 그래핀 양자점을 활용하면 종잇장처럼 얇은 디스플레이는 물론 커튼처럼 유연한 소재에도 원하는 정보가 표시되는 기술도 가능할 것”이라고 밝혔다.

연구팀이 KAIST 나노융합연구소 그래핀 연구센터의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼스(Advanced Optical Materials)’ 20일자 온라인판에 게재됐다.

그림1. 그래핀 양자점 합성 과정 및 그래핀 양자점 이미지

그림2. 그래핀 양자점 발광 메커니즘

그림3. 그래핀 양자점 적용 LED 구조 및 발광 이미지

2014.08.28 조회수 17361

그래핀 양자점 디스플레이 핵심기술 개발

우리 학교 신소재공학과 전석우(39) 교수는 물리학과 조용훈(48) 교수, 전기및전자공학과 유승협(43) 교수와 공동으로 세계에서 처음으로 흑연으로부터 고품질의 그래핀 양자점을 개발하는데 성공했다.

연구팀은 그래핀의 원재료인 흑연에 염(salt)과 물만을 이용한 흑연층간 화합물을 합성해 친환경적인 방법으로 그래핀 양자점을 만들었다.

개발된 양자점은 지름이 5nm(나노미터, 10억분의 1미터) 정도로 크기가 매우 균일하면서도 높은 양자 효율을 보였으며, 기존 양자점과 달리 납, 카드뮴 등의 독성 물질이 포함돼 있지 않다. 또 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 재료(흑연, 염, 물)로만 만들어 적은 비용으로 대량생산이 가능할 것으로 기대된다.

이와 함께 연구팀은 그래핀 양자점의 발광 메커니즘을 규명했으며 제조된 그래핀 양자점을 통해 휴대폰 디스플레이의 최대 밝기(수백 cd/㎡)보다 높은 1,000 cd/m2(cd, 칸델라) 이상의 높은 휘도를 갖는 그래핀 양자점 LED를 개발해 상용화 가능성을 최초로 입증했다.

전석우 교수는 “아직은 기존 LED의 발광효율에는 못 미치지만 발광 특성은 향후 더욱 향상될 가능성이 많다”며 “특히 그래핀 양자점을 활용하면 종잇장처럼 얇은 디스플레이는 물론 커튼처럼 유연한 소재에도 원하는 정보가 표시되는 기술도 가능할 것”이라고 밝혔다.

연구팀이 KAIST 나노융합연구소 그래핀 연구센터의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼스(Advanced Optical Materials)’ 20일자 온라인판에 게재됐다.

그림1. 그래핀 양자점 합성 과정 및 그래핀 양자점 이미지

그림2. 그래핀 양자점 발광 메커니즘

그림3. 그래핀 양자점 적용 LED 구조 및 발광 이미지

2014.08.28 조회수 17361 양자점 이용한 고효율 투명 태양전지 개발

- 양자점 전해질에 분산해 9%대 고효율 염료감응 태양전지 원천기술 개발 -- 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트’ 19일자 게재 -

우리 학교 신소재공학과 강정구 교수 연구팀은 모바일 양자점(mobile quantum dots)을 활용해 투명한 고효율 염료감응 태양전지 원천기술을 개발하는데 성공했다.

연구 결과는 세계적 학술지인 네이처(Nature)에서 발간하는 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 19일자 온라인판에 게재됐다.

현재 양산 가능한 염료감응 태양전지는 효율이 약 14% 정도로 낮아 가시광선 및 적외선 영역의 빛 흡수를 높이기 위해 염료, 빛 산란층, 플라즈몬 구조 등을 적용해 왔다. 그러나 이러한 구조들로 인해 태양전지가 두꺼워져 고효율의 투명 태양전지 구현에 한계가 있었다.

연구팀은 빛 흡수를 높이기 위해 염료감응 태양전지의 전해질에 양자점을 분산시켜 빛 산란층과 플라스몬 구조 없이도 9%대의 고효율을 달성했다.

아직은 현재 양산 가능한 태양전지보다 효율이 낮고, 상용화에는 많은 시간이 소요될 것으로 예상되지만 근본적으로 두께가 얇고 저렴한 염료감응 태양전지의 장점으로 인해 매우 의미 있는 연구결과라고 연구팀은 전했다.

이와 함께 연구팀은 전해질에 분산돼 있는 양자점이 염료와 함께 빛을 흡수하고 나서 다시 빛을 방출해 TiO2-염료 층과 전해질이 있음에도 불구하고 투명한 태양전지를 구현해내는데 성공했다.연구팀은 또 이번 연구를 통해 △가시광선 영역대에서도 양자점의 흡수와 방출 스펙트럼에 따라 형광공명 에너지 이동과 빛을 흡수한 양자점이 산화된 염료의 환원을 가속화시켜 태양전지 효율이 증가했으며 △빛 분산층과 플라즈몬 구조가 있는 투명하지 않은 셀과의 비교에서도 양자점의 흡수에 의한 효율 증가가 다른 효과보다 크고 투명한 특성을 보였음을 밝혀냈다.

강정구 교수는 이번 연구에 대해 “염료감응 태양전지의 높은 효율과 투명성을 모두 확보할 수 있게 됐으며, 투명한 유리창에 태양전지를 설치하는 것이 최종 목표”라며 “적외선 영역의 빛을 사용해 전기를 만들 수 있는 방법을 제시해 염료감응 태양전지의 적용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST 인공광합성센터, 고효율박막태양전지센터, 나노계면센터, WCU, 글로벌프론티어 사업 등의 지원을 통해 수행됐다.

그림1. 모바일 양자점이 포함된 염료감응태양전지의 흡수 스펙트럼, 외부양자효율, 전압-전류.(상단) 플라즈몬 구조, 빛반사층과 모바일 양자점이 구현된 태양전지의 외부양자효율, 산란파워, 그리고 사진의 비교. (하단)

그림2. 모바일 양자점이 전해질에서 염료에 흡수된 빛 에너지를 전달하는 메커니즘(좌측)과 염료 및 양자점의 흡수스펙트럼과 양자효율 (우측): Foster Resonance Energy Transfer (FRET) (상단), 양자점에서 흡수된 빛에너지에 의한 산화된 염료의 환원 작용(중단), 2광자 흡수 (하단)

그림3. 염료감응 태양전지 샘플

그림4. 연구원 사진

2013.09.25 조회수 19444

양자점 이용한 고효율 투명 태양전지 개발

- 양자점 전해질에 분산해 9%대 고효율 염료감응 태양전지 원천기술 개발 -- 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트’ 19일자 게재 -

우리 학교 신소재공학과 강정구 교수 연구팀은 모바일 양자점(mobile quantum dots)을 활용해 투명한 고효율 염료감응 태양전지 원천기술을 개발하는데 성공했다.

연구 결과는 세계적 학술지인 네이처(Nature)에서 발간하는 사이언티픽 리포트(Scientific Reports) 19일자 온라인판에 게재됐다.

현재 양산 가능한 염료감응 태양전지는 효율이 약 14% 정도로 낮아 가시광선 및 적외선 영역의 빛 흡수를 높이기 위해 염료, 빛 산란층, 플라즈몬 구조 등을 적용해 왔다. 그러나 이러한 구조들로 인해 태양전지가 두꺼워져 고효율의 투명 태양전지 구현에 한계가 있었다.

연구팀은 빛 흡수를 높이기 위해 염료감응 태양전지의 전해질에 양자점을 분산시켜 빛 산란층과 플라스몬 구조 없이도 9%대의 고효율을 달성했다.

아직은 현재 양산 가능한 태양전지보다 효율이 낮고, 상용화에는 많은 시간이 소요될 것으로 예상되지만 근본적으로 두께가 얇고 저렴한 염료감응 태양전지의 장점으로 인해 매우 의미 있는 연구결과라고 연구팀은 전했다.

이와 함께 연구팀은 전해질에 분산돼 있는 양자점이 염료와 함께 빛을 흡수하고 나서 다시 빛을 방출해 TiO2-염료 층과 전해질이 있음에도 불구하고 투명한 태양전지를 구현해내는데 성공했다.연구팀은 또 이번 연구를 통해 △가시광선 영역대에서도 양자점의 흡수와 방출 스펙트럼에 따라 형광공명 에너지 이동과 빛을 흡수한 양자점이 산화된 염료의 환원을 가속화시켜 태양전지 효율이 증가했으며 △빛 분산층과 플라즈몬 구조가 있는 투명하지 않은 셀과의 비교에서도 양자점의 흡수에 의한 효율 증가가 다른 효과보다 크고 투명한 특성을 보였음을 밝혀냈다.

강정구 교수는 이번 연구에 대해 “염료감응 태양전지의 높은 효율과 투명성을 모두 확보할 수 있게 됐으며, 투명한 유리창에 태양전지를 설치하는 것이 최종 목표”라며 “적외선 영역의 빛을 사용해 전기를 만들 수 있는 방법을 제시해 염료감응 태양전지의 적용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대된다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST 인공광합성센터, 고효율박막태양전지센터, 나노계면센터, WCU, 글로벌프론티어 사업 등의 지원을 통해 수행됐다.

그림1. 모바일 양자점이 포함된 염료감응태양전지의 흡수 스펙트럼, 외부양자효율, 전압-전류.(상단) 플라즈몬 구조, 빛반사층과 모바일 양자점이 구현된 태양전지의 외부양자효율, 산란파워, 그리고 사진의 비교. (하단)

그림2. 모바일 양자점이 전해질에서 염료에 흡수된 빛 에너지를 전달하는 메커니즘(좌측)과 염료 및 양자점의 흡수스펙트럼과 양자효율 (우측): Foster Resonance Energy Transfer (FRET) (상단), 양자점에서 흡수된 빛에너지에 의한 산화된 염료의 환원 작용(중단), 2광자 흡수 (하단)

그림3. 염료감응 태양전지 샘플

그림4. 연구원 사진

2013.09.25 조회수 19444순수한 그래핀의 양자점 개발 성공 - 수 나노미터 직경의 완전히 순수한 그래핀 양자점 개발 -- “바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 분야로 응용 가능” - 우리 학교 생명화학공학과 서태석(42) 교수와 물리학과 조용훈(48) 교수 공동 연구팀은 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 개발하는데 성공하고 그래핀 양자점에서의 방출되는 형광 빛의 원인을 밝혔다. 연구결과는 나노분야의 권위 있는 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)’ 7월 19일자 표지논문(Back Cover)으로 게재됐다. 이번에 개발된 그래핀 양자점은 흑연으로 제작돼 인체에 무해한 친환경 소재라는 점에서 바이오센서, 광센서, 바이오 이미징 등 다양한 응용 분야에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. 그래핀 양자점은 수 나노미터 이하의 직경을 갖고 있으며, 가시광 영역의 형광을 방출하는 특징이 있다. 기존 그래핀 양자점은 대부분 산화된 그래핀 양자점을 다시 환원하는 방식으로 제작했다. 따라서 그래핀 양자점 구조에 존재하는 순수한 탄소 결합과 산소 결합에 의한 형광 특성이 혼합돼 있어 발광의 근원을 정확하게 구분하기 어려웠다. 또 복잡한 화학적 방법으로 제작해 생산성이 떨어졌다. 연구팀은 그래핀 양자점의 정확한 발광 원인을 규명하기 위해 수 나노미터 크기의 흑연 나노입자를 이용해 순수한 그래핀 양자점을 산화반응 과정 없이 제작했다. 또 일반적으로 사용되고 있는 산화 과정을 흑연 나노입자에 적용해 산화 그래핀 양자점을 간단하게 제작하는 방법도 개발했다. 연구팀은 개발된 순수한 그래핀 양자점과 산화 그래핀 양자점으로부터 각각 파란색과 녹색 형광의 빛을 방출하는 것을 확인했는데, 이 두 종류의 양자점들은 산소 결합의 유무에 근본적 차이가 있다는 것을 밝혔다. 이와 함께 다양한 광분석 기법을 이용해 순수한 그래핀 양자점의 파란색 형광 현상이 벤젠 형태의 탄소 결합에 의한 것임을 규명하고, 산화 그래핀 양자점의 녹색 발광이 그래핀에 결합된 다양한 산소 기능기에 의한 것임을 규명했다. 서태석 교수는 “순수한 그래핀 양자점의 개발과 발광 특성 분석을 통해 기존에 뚜렷하게 설명되지 않았던 그래핀 양자점에서의 파란색 형광 빛의 원인을 밝혀냈다”고 이번 연구의 의의를 밝혔다. KAIST 생명화학공학과 페이 리우(Fei Liu), 물리학과 장민호(제1저자) 박사과정 학생이 서태석, 조용훈 교수의 지도를 받아 수행한 이번 연구는 환경융합 신기술개발사업과 KAIST 나노융합연구소의 그래핀 연구센터 지원으로 수행됐다. 서태석 교수(왼쪽), 조용훈 교수(오른쪽)

2013.08.07 조회수 17847 양자점 기반 단파장 초고속 양자 광원 개발

- 나노 오벨리스크 구조 위에 양자점을 형성해 고효율 단광자 광원 개발 -- 단파장 가시광선 대역에서 작동하는 초고속 반도체 양자 광원 연구 -

우리 학교 물리학과 조용훈 교수팀은 오벨리스크 모양의 나노 구조물을 만들고 꼭대기 부분에 높은 신뢰도를 갖는 반도체 단일 양자점을 형성해 초고속 고효율 단광자 방출을 구현하는데 성공했다.

연구결과는 네이처(Nature)가 발행하는 "사이언티픽 리포트(Scientific Reports)" 7월 5일자 온라인판에 게재됐다.

반도체 양자점은 전자를 수 나노미터 크기에 3차원적으로 구속해 불연속적인 에너지 준위를 갖는 원자와 유사한 특성을 나타낸다. 이 성질을 이용하면 차세대 양자정보 통신, 양자 암호의 핵심 구성 요소인 양자광원을 개발할 수 있다.

특히, 반도체 양자점의 경우 높은 구동 온도, 안정성, 빠른 광자 방출, 전류 구동 가능성과 같은 많은 장점을 가지고 있어 차세대 핵심 기술 중 하나로 꼽히고 있다.

그러나 기존의 자발 형성 양자점의 경우, 평면 구조 안에 양자점들이 높은 밀도로 묻혀 있어 단일 양자점 하나의 특성을 파악하기 어렵고 광자 방출 효율이 매우 제한돼 있는 한계가 있다. 또 구성하는 층 사이의 응력으로 인한 내부 전기장 효과 때문에 전자와 정공 사이의 재결합이 어려워 내부 양자 효율이 낮은 문제가 있었다.조 교수 연구팀은 단파장의 빛을 내는 넓은 띠구조를 갖는 질화물 반도체를 이용해 오벨리스크 형태(뾰족한 팁 모양)의 나노 구조를 제작했다. 그 위에 얇은 활성층 구조를 다시 성장해 나노 팁 끝에 단일 양자점을 위치시키는데 성공해 스펙트럼 폭이 매우 작은 에너지 준위에서 발생하는 초고속 단광자 특성을 확인했다.

이 같은 독특한 나노 구조를 활용하면, 패터닝 등의 공정 없이도 단일 양자구조를 얻기가 쉽고, 양자점에서 생성된 빛이 외부로 쉽게 빠져나올 수 있다는 장점이 있다.

이와 함께 연구팀은 박막 형태와는 달리 오벨리스크 형태의 나노구조의 경우 응력을 크게 감소시켜 내부 전기장 효과도 상쇄돼 내부 양자 효율이 크게 증가하는 현상을 밝혔다.

이번에 개발된 양자광원은 발광파장이 기존 장파장 적외선 대역이 아닌 단파장 가시광(400nm) 대역이기 때문에 자유 공간에서의 통신에 사용이 가능하고 광자 검출 효율이 높은 가시광 대역의 검출기를 사용할 수 있다.

조용훈 교수는 “기존의 양자점 성장 방식과는 달리 비교적 쉽게 단일 양자점을 형성하여 제어할 수 있고, 이를 통해 매우 빠른 단일 광자 생성이 가능해 실용적인 양자광원 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”며 “오벨리스크 형태 나노구조의 특성 상 손쉽게 분리 및 다른 기판과의 결합이 가능해 단일 칩 양자 광소자 제작에도 활용될 수 있다”고 말했다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수 지도아래 김제형(제1저자), 고영호(제2저자) 박사과정 학생이 주도적으로 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업 및 WCU 사업의 지원으로 수행됐다.

그림1. (왼쪽) 프랑스 파리에 위치한 오벨리스크 사진. (오른쪽) 제작된 오벨리스크형 나노 구조의 전자현미경 이미지.

그림2. (왼쪽) 오벨리스크형 나노구조와 기존 평면 박막 구조에 내재된 양자점을 비교한 개념도. (오른쪽) 오벨리스크 나노구조 끝에 형성된 단일 양자점에서 방출되는 좁은 선폭의 스펙트럼과 광원의 양자화 정도와 빠른 단광자 방출 속도를 나타내는 2차 광자 상관 관계 그래프.

2013.07.22 조회수 19746

양자점 기반 단파장 초고속 양자 광원 개발

- 나노 오벨리스크 구조 위에 양자점을 형성해 고효율 단광자 광원 개발 -- 단파장 가시광선 대역에서 작동하는 초고속 반도체 양자 광원 연구 -

우리 학교 물리학과 조용훈 교수팀은 오벨리스크 모양의 나노 구조물을 만들고 꼭대기 부분에 높은 신뢰도를 갖는 반도체 단일 양자점을 형성해 초고속 고효율 단광자 방출을 구현하는데 성공했다.

연구결과는 네이처(Nature)가 발행하는 "사이언티픽 리포트(Scientific Reports)" 7월 5일자 온라인판에 게재됐다.

반도체 양자점은 전자를 수 나노미터 크기에 3차원적으로 구속해 불연속적인 에너지 준위를 갖는 원자와 유사한 특성을 나타낸다. 이 성질을 이용하면 차세대 양자정보 통신, 양자 암호의 핵심 구성 요소인 양자광원을 개발할 수 있다.

특히, 반도체 양자점의 경우 높은 구동 온도, 안정성, 빠른 광자 방출, 전류 구동 가능성과 같은 많은 장점을 가지고 있어 차세대 핵심 기술 중 하나로 꼽히고 있다.

그러나 기존의 자발 형성 양자점의 경우, 평면 구조 안에 양자점들이 높은 밀도로 묻혀 있어 단일 양자점 하나의 특성을 파악하기 어렵고 광자 방출 효율이 매우 제한돼 있는 한계가 있다. 또 구성하는 층 사이의 응력으로 인한 내부 전기장 효과 때문에 전자와 정공 사이의 재결합이 어려워 내부 양자 효율이 낮은 문제가 있었다.조 교수 연구팀은 단파장의 빛을 내는 넓은 띠구조를 갖는 질화물 반도체를 이용해 오벨리스크 형태(뾰족한 팁 모양)의 나노 구조를 제작했다. 그 위에 얇은 활성층 구조를 다시 성장해 나노 팁 끝에 단일 양자점을 위치시키는데 성공해 스펙트럼 폭이 매우 작은 에너지 준위에서 발생하는 초고속 단광자 특성을 확인했다.

이 같은 독특한 나노 구조를 활용하면, 패터닝 등의 공정 없이도 단일 양자구조를 얻기가 쉽고, 양자점에서 생성된 빛이 외부로 쉽게 빠져나올 수 있다는 장점이 있다.

이와 함께 연구팀은 박막 형태와는 달리 오벨리스크 형태의 나노구조의 경우 응력을 크게 감소시켜 내부 전기장 효과도 상쇄돼 내부 양자 효율이 크게 증가하는 현상을 밝혔다.

이번에 개발된 양자광원은 발광파장이 기존 장파장 적외선 대역이 아닌 단파장 가시광(400nm) 대역이기 때문에 자유 공간에서의 통신에 사용이 가능하고 광자 검출 효율이 높은 가시광 대역의 검출기를 사용할 수 있다.

조용훈 교수는 “기존의 양자점 성장 방식과는 달리 비교적 쉽게 단일 양자점을 형성하여 제어할 수 있고, 이를 통해 매우 빠른 단일 광자 생성이 가능해 실용적인 양자광원 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다”며 “오벨리스크 형태 나노구조의 특성 상 손쉽게 분리 및 다른 기판과의 결합이 가능해 단일 칩 양자 광소자 제작에도 활용될 수 있다”고 말했다.

KAIST 물리학과 조용훈 교수 지도아래 김제형(제1저자), 고영호(제2저자) 박사과정 학생이 주도적으로 수행한 이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업 및 WCU 사업의 지원으로 수행됐다.

그림1. (왼쪽) 프랑스 파리에 위치한 오벨리스크 사진. (오른쪽) 제작된 오벨리스크형 나노 구조의 전자현미경 이미지.

그림2. (왼쪽) 오벨리스크형 나노구조와 기존 평면 박막 구조에 내재된 양자점을 비교한 개념도. (오른쪽) 오벨리스크 나노구조 끝에 형성된 단일 양자점에서 방출되는 좁은 선폭의 스펙트럼과 광원의 양자화 정도와 빠른 단광자 방출 속도를 나타내는 2차 광자 상관 관계 그래프.

2013.07.22 조회수 19746 실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22 조회수 19055

실리콘 나노선의 불순물 특성 세계 첫 규명

장기주 교수

- “실리콘 나노선을 소재 상용화 앞당겨 획기적 반도체 집적도 향상 기대” -- 나노분야 세계적 학술지 ‘나노레터스’ 9월 17일자 게재 -

우리 학교 연구진이 미래 차세대 반도체 소자 소재로 기대를 모으고 있는 실리콘 나노선의 전기 흐름과 직결된 불순물 특성을 밝혀냈다.

우리 학교 물리학과 장기주 특훈교수팀은 산화 처리된 실리콘 나노선에서 전기를 흐르게 하기위해 첨가한 불순물 붕소(B), 인(P) 등의 움직임과 비활성화를 일으키는 메커니즘을 세계 최초로 규명했다.

현재 최첨단 기술로도 10nm(나노미터) 이하의 실리콘 기반 반도체 제작은 불가능한 것으로 알려져 있지만, 실리콘 나노선은 굵기가 수 나노미터이기 때문에 보다 획기적인 집적도를 가진 반도체를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.

실리콘 나노선은 원래 전기가 흐르지 않는 데 반도체 소자로 적용하려면 인 또는 붕소와 같은 불순물을 소량 첨가(Doping)해 양의 전하를 띠는 정공이나 음 전하를 띠는 전자 운반 매개체를 만들어 전기가 흐를 수 있도록 해야 한다.

그러나 덩어리 형태의 기존 실리콘에 비해 나노선에서는 불순물 첨가가 어려울 뿐만 아니라 전기전도 특성을 조절하기 어려운 문제가 있었다.

장 교수 연구팀은 이번 연구를 위해 단순 모형을 이용한 기존 이론을 개선한 획기적 양자시뮬레이션 이론을 고안해 실제와 매우 가까운 코어-쉘 원자 모델을 만들었다.연구팀은 이를 통해 실리콘 코어 내부에 첨가된 붕소 불순물이 산화과정에서 코어를 싸고 있는 산화물 껍질로 쉽게 빠져나가는 원인을 세계 최초로 규명하는 데 성공했다.

이와 함께 인 불순물은 산화물로 빠져나가지 못하지만 서로 전기적으로 비활성화 된 쌍을 이루면서 정공이 생기는 효율을 감소시킨다는 사실도 밝혔다.

이러한 현상은 나노선이 필름 형태로 돼 있는 기존 실리콘에 비해 같은 부피라도 표면적이 더 넓기 때문에 더욱 심각한 문제를 일으킨다고 연구팀은 이번 연구에서 입증했다.

장기주 교수는 “이번 연구방법은 실리콘과 산화물 사이의 코어-쉘 나노선 모델을 구현하는 이론 연구의 기본 모형으로 받아질 것으로 기대된다”며 “특히, 10nm급 수준의 소자 연구에서 실리콘 채널을 산화물로 둘러 싼 3차원 FinFET 구조의 원자구조를 구현해 소자 특성을 밝히는 데 커다란 도움이 될 것이다”라고 연구의의를 밝혔다.KAIST 장기주 교수가 주도하고 김성현 박사과정 학생(제1저자)과 박지상 박사과정 학생(제 2저자)이 참여한 이번 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 중견연구자사업(도약연구) 및 신기술융합형성장동력사업(나노기반정보⋅에너지) 지원으로 수행됐고, 나노과학분야 세계적 학술지인 ‘나노레터스(Nano Letters)’ 9월 17일자 온라인 판에 게재됐다.

그림설명 : 실리콘/산화물 코어-쉘 나노선의 종단면. 초기 코어에 잘 들어가 있던 붕소(녹색)이 격자 틈새에 위치한 실리콘(연파랑)에 의해 밀려남 따라 붕소가 산화물 껍질로 빠져나간다.

2012.10.22 조회수 19055 실험비용 획기적으로 절감하는 빠르고 정확한 양자역학 계산 이론 개발

정유성 교수 윌리엄 고다드 교수

현재 널리 사용되고 있는 양자역학 원리를 이용하여 정확하면서도 계산시간이 획기적으로 개선된 새로운 전자밀도범함수 계산이론*이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

*) 전자밀도범함수 계산이론 : 비교적 간단한 파동함수와 전자밀도만으로 에너지와 성질을 계산할 수 있음을 증명한 이론

우리 학교 EEWS대학원 정유성 교수(38세)와 윌리엄 고다드 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 자연과학분야의 권위 있는 학술지인 ‘미국립과학원회보(PNAS)’ 11월 23일자 온라인으로 게재되었다.

정유성 교수와 고다드 교수는 기존의 양자계산의 문제점인 계산시간과 부정확한 예측으로 인한 결과의 신뢰성이 떨어지는 단점을 보완하여, 정확하면서도 빠른 전자밀도범함수 이론과 알고리즘을 개발하였다.

양자역학 계산법 중 파동함수*를 이용하면 정확도가 높은 반면에 계산시간도 빠르게 증가해 수백-수천 개의 원자를 갖는 거대 분자에 적용하기 어렵고, 상대적으로 계산량이 적은 전자밀도를 변수로 사용할 경우 적용할 수 있는 분자의 크기는 증가하지만 정확도가 떨어지는 단점이 있었다.

*) 파동함수(波動函數) : 양자역학에서 물질입자인 전자·양성자·중성자 등의 상태를 나타내는 양

전자들의 상호작용은 스핀*이 같은 전자들끼리의 상호작용과 스핀이 다른 전자들끼리의 상호작용으로 나뉘는데, 파울리의 배타 원리에 의해 스핀이 다른 전자 사이의 거리가 더 가까우므로 스핀이 다른 전자들의 상호작용이 더 크다. 연구팀은 이 점에 착안하여, 기존에 존재하던 정확한 계산법에서 스핀이 다른 전자 사이의 상호작용을 중점적으로 계산하여 속도를 향상시켰다.

*) 스핀(spin) : 입자의 기본성질을 나타내는 물리량 중 하나로, 입자의 고유한 운동량을 나타냄. 소립자들의 특징을 밝히는 중요한 물리량임

또한 전자들의 상호작용은 국소성을 띠기 때문에 멀리 떨어진 전자 사이에는 상호작용이 거의 없어서 이들을 무시하더라도 총 에너지에 영향을 미치지 않는다는 점에 착안하여, 계산시간을 최대 100배이상 단축시키는 알고리즘을 개발하였다. 예를 들어, 기존의 계산방법으로는 탄소 200개와 수소 402개로 이루어진 알케인(aklane) 분자를 정확히 계산하는데 6개월이 걸린 반면, 새로운 방법론을 이용하면 비슷한 정확도로 하루(24시간)면 계산할 수 있다.

정유성 교수는 “그동안 국내의 계산과학 및 재료 설계 커뮤니티가 응용 연구에 주로 집중하여 짧은 시간 동안 훌륭한 결과를 많이 도출한 반면, 상대적으로 긴 시간을 요구하는 기초 방법론이나 소프트웨어 개발에서는 국제경쟁력이 뒤처져 있는 추세였다. 그러나 이번 연구는 기존의 방법들보다 월등한 정확도와 속도를 가진 방법론을 국내에서 개발했다는 점에서 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

아울러 이번에 개발된 방법론은 큐켐(Q-CHEM)이라는 상용 소프트웨어 패키지를 통해 일반연구자들에게 공급될 예정이다.알케인(alkane) 분자의 크기에 따라 본 연구에서 제시한 새로운 방법론(local XYGJ-OS)과 기존의 방법론의 계산 시간을 비교한 그래프. local XYGJ-OS는 전자 간 상호작용의 국소성을 이용해 계산 시간을 낮춘 방법이다.다양한 양자계산 방법과 본 연구에서 제시한 XYGJ-OS 방법의 오차. 233개 분자의 생성열을 실험값과 대조하여 오차의 절대값을 평균하였다. B2PLYP부터 XYG3까지의 방법 및 G2, G3 방법은 XYGJ-OS에 비하여 훨씬 많은 시간을 소모한다.

2011.11.29 조회수 17673

실험비용 획기적으로 절감하는 빠르고 정확한 양자역학 계산 이론 개발

정유성 교수 윌리엄 고다드 교수

현재 널리 사용되고 있는 양자역학 원리를 이용하여 정확하면서도 계산시간이 획기적으로 개선된 새로운 전자밀도범함수 계산이론*이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

*) 전자밀도범함수 계산이론 : 비교적 간단한 파동함수와 전자밀도만으로 에너지와 성질을 계산할 수 있음을 증명한 이론

우리 학교 EEWS대학원 정유성 교수(38세)와 윌리엄 고다드 교수가 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단이 추진하는 WCU(세계수준의 연구중심대학)육성사업의 지원을 받아 수행되었고, 연구결과는 자연과학분야의 권위 있는 학술지인 ‘미국립과학원회보(PNAS)’ 11월 23일자 온라인으로 게재되었다.

정유성 교수와 고다드 교수는 기존의 양자계산의 문제점인 계산시간과 부정확한 예측으로 인한 결과의 신뢰성이 떨어지는 단점을 보완하여, 정확하면서도 빠른 전자밀도범함수 이론과 알고리즘을 개발하였다.

양자역학 계산법 중 파동함수*를 이용하면 정확도가 높은 반면에 계산시간도 빠르게 증가해 수백-수천 개의 원자를 갖는 거대 분자에 적용하기 어렵고, 상대적으로 계산량이 적은 전자밀도를 변수로 사용할 경우 적용할 수 있는 분자의 크기는 증가하지만 정확도가 떨어지는 단점이 있었다.

*) 파동함수(波動函數) : 양자역학에서 물질입자인 전자·양성자·중성자 등의 상태를 나타내는 양

전자들의 상호작용은 스핀*이 같은 전자들끼리의 상호작용과 스핀이 다른 전자들끼리의 상호작용으로 나뉘는데, 파울리의 배타 원리에 의해 스핀이 다른 전자 사이의 거리가 더 가까우므로 스핀이 다른 전자들의 상호작용이 더 크다. 연구팀은 이 점에 착안하여, 기존에 존재하던 정확한 계산법에서 스핀이 다른 전자 사이의 상호작용을 중점적으로 계산하여 속도를 향상시켰다.

*) 스핀(spin) : 입자의 기본성질을 나타내는 물리량 중 하나로, 입자의 고유한 운동량을 나타냄. 소립자들의 특징을 밝히는 중요한 물리량임

또한 전자들의 상호작용은 국소성을 띠기 때문에 멀리 떨어진 전자 사이에는 상호작용이 거의 없어서 이들을 무시하더라도 총 에너지에 영향을 미치지 않는다는 점에 착안하여, 계산시간을 최대 100배이상 단축시키는 알고리즘을 개발하였다. 예를 들어, 기존의 계산방법으로는 탄소 200개와 수소 402개로 이루어진 알케인(aklane) 분자를 정확히 계산하는데 6개월이 걸린 반면, 새로운 방법론을 이용하면 비슷한 정확도로 하루(24시간)면 계산할 수 있다.

정유성 교수는 “그동안 국내의 계산과학 및 재료 설계 커뮤니티가 응용 연구에 주로 집중하여 짧은 시간 동안 훌륭한 결과를 많이 도출한 반면, 상대적으로 긴 시간을 요구하는 기초 방법론이나 소프트웨어 개발에서는 국제경쟁력이 뒤처져 있는 추세였다. 그러나 이번 연구는 기존의 방법들보다 월등한 정확도와 속도를 가진 방법론을 국내에서 개발했다는 점에서 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

아울러 이번에 개발된 방법론은 큐켐(Q-CHEM)이라는 상용 소프트웨어 패키지를 통해 일반연구자들에게 공급될 예정이다.알케인(alkane) 분자의 크기에 따라 본 연구에서 제시한 새로운 방법론(local XYGJ-OS)과 기존의 방법론의 계산 시간을 비교한 그래프. local XYGJ-OS는 전자 간 상호작용의 국소성을 이용해 계산 시간을 낮춘 방법이다.다양한 양자계산 방법과 본 연구에서 제시한 XYGJ-OS 방법의 오차. 233개 분자의 생성열을 실험값과 대조하여 오차의 절대값을 평균하였다. B2PLYP부터 XYG3까지의 방법 및 G2, G3 방법은 XYGJ-OS에 비하여 훨씬 많은 시간을 소모한다.

2011.11.29 조회수 17673 박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21 조회수 22737

박정기 교수팀, 빛에 의해 움직이는 고분자를 이용한 나노광학소자 신기술 개발

- 빛으로 나노광학구조의 모양과 크기를 자유자재로 제어할 수 있는 리소그래피 방법 세계 최초 개발- 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조로 분자 탐지 및 양자컴퓨터의 실용화 길 열어

생명화학공학과 박정기(朴丁基, 58) 교수팀이 조사되는 빛의 조건을 정교하게 조절하여 모양과 크기가 자유자재로 제어될 수 있는 고분자 나노패턴을 만들고 이를 형틀로 이용해 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 다룰 수 있는 나노광학구조를 모양과 크기를 자유롭게 조절하면서 대면적으로 손쉽게 만들 수 있는 방법을 최근 개발했다.

이번 연구결과는 ‘방향성 광유체화 리소그래피를 이용한 모양과 크기가 제어된 나노구조체 제작(Directional Photofluidization Lithography for Nanoarchitectures with controlled shapes and sizes)"이라는 제목으로 나노과학 및 기술 분야의 최고 권위지인 나노 레터스(Nano Letters) 온라인판에 17일 게재됐다. 현재 관련기술은 국내.외 특허 출원중이다.

이번 연구는 교육과학기술부의 21세기 프론티어연구사업단 산하 나노소재기술개발사업단의 지원을 받아 박정기교수 연구실의 주도하에 KAIST 물리학과 이용희 교수, 신종화 박사, 미국 스탠포드대 샨휘 판(Shanhui Fan)교수 등의 공동연구로 이뤄졌다.

지금까지 개발된 나노광학소자 제작 방법은 구조의 모양과 크기, 두 가지를 동시에 그리고 대면적으로 균일하게 제어하는 것이 어려웠다. 특히 10nm 이하의 초미세 영역에서 구조의 모양과 크기를 대면적으로 제어하는 것은 미세구조체 제작 연구 분야에서 달성하기 어려운 과제로 인식되어 왔다.

박교수팀은 빛을 받았을 때 움직이는 고분자를 이용해 이 문제를 해결했다. 고분자 선모양 패턴에 빛을 조사해주면 고분자의 광유체화 현상이 발생해 조사된 빛의 편광 방향에 평행하게 고분자가 이동을 한다. 따라서 고분자의 선패턴 사이의 간격을 나노영역까지 손쉽게 줄일 수 있다. 또한 빛을 부분적으로 조사해주면 원하는 지역에서만 고분자의 광유체화 현상을 발생시켜 원하는 모양의 고분자 나노구조체를 제작할 수 있다. (그림1 참조)

박교수팀은 이를 이용해 양끝이 뽀족한 유선형 모양의 나노안테나를 대면적으로 제작하는데 성공했다.

나노안테나는 현재 일반적으로 이용되고 있는 안테나를 나노크기로 줄인 소자이며 양 끝을 뾰족하게 처리해야만 빛 증폭 효과를 극대화시킬 수 있다. 나노안테나는 회절한계를 극복한 영역에서 빛을 증폭시킬 수 있는 소자로서 광자컴퓨터 및 광자 분자 탐지를 위한 센서와 같은 첨단 광학소자 개발을 위한 가장 핵심적인 요소로 인식되고 있는 기술 중의 하나다.

박교수팀은 같은 원리를 이용해 대면적에 고집적화된 나노선 제작에도 성공했으며 이를 이용한 나노트랜지스터, 양자메모리, 양자디스플레이 등 첨단전자 소자개발에도 새로운 가능성을 보여줬다.

박 교수는 “첨단 광학소자의 필수 요소인 나노안테나 및 나노선 뿐만 아니라 수나노 크기의 대면적 초미세 소자 가능성을 새롭게 열었기 때문에 그 동안 접근하지 못했던 분자 수준의 소자 제작을 가능하게 해줄 것으로 기대된다”며 “실용적 소자 제작과 더불어 초미세 영역의 기초 물리 및 화학 연구에도 새로운 전기가 될 것”이라고 말했다.

이 논문의 제1저자인 이승우(李承祐, 27)연구원은 “이번 연구결과를 토대로 앞으로 광자컴퓨터 및 메모리와 같은 나노광학소자 실용화를 앞당길 수 있는 실제 소자제작 연구를 진행할 것”이라고 말했다.

2009.12.21 조회수 22737 양경훈교수팀, 양자효과를 이용한 초고속 IC 세계최초 개발

- 동일 성능 기존 IC 대비 75%의 소비전력 절감 효과 -

KAIST(총장 서남표) 전자전산학과 양경훈(梁景熏, 46) 교수팀은 교육과학기술부 21세기프론티어연구개발사업 중 테라급나노소자개발사업(단장 이조원)의 지원을 받아, 양자 효과 소자인 공명 터널 다이오드(RTD : Resonant Tunneling Diode)를 이용하여, 초고속 통신 시스템의 핵심 부품인 40 Gb/s 급 멀티플렉서 집적회로 개발에 성공했다고 밝혔다.

상온에서 동작하고 기존 소자와 호환이 가능한 공명 터널 다이오드에 2 ㎛ 급 소자 공정기술을 적용해 자체 개발한 이 집적회로는 세계최초로 양자 효과를 이용한 초고속 멀티플렉서로서 나노 전자소자 기술의 실용화 가능성을 제시한 것으로 평가된다.

CMOS, HBT 및 HEMT 등의 전자소자를 이용한 집적회로는 차세대 40 Gb/s 급 이상 통신 시스템의 핵심부품으로 널리 사용되어 왔으나 과도한 전력소모의 문제점으로 인하여 소비전력의 절감이 필수적으로 요구되어 왔다.

연구팀은 디지털 신호를 자체적으로 저장하고 빠른 신호처리가 가능한 공명 터널 다이오드 고유의 부성 미분 저항 특성(NDR : Negative Differential Resistance)을 이용하여, 세계적 반도체 제조기업인 인피니언(Infineon)에서 0.12 ㎛ CMOS 공정 기술을 바탕으로 개발한 40 Gb/s 멀티플렉서(소자 수 42개, 전력소모 100 mW)보다 소자 수는 1/2 이하(19개)로 줄이고 전력소모 또한 1/4(22.5 mW)로 줄이면서 40 Gb/s급 이상에서 동작하는 저전력/초고속 멀티플렉서 집적회로를 개발하였다.

이번 연구에서 개발된 양자 소자를 이용한 회로 설계 기술은 멀티플렉서 이외에, 차세대 초고속 통신 시스템 용의 다양한 디지털 및 아날로그 집적 회로 개발에 응용이 가능한 원천 기술이다. 또한 기존의 HBT, HEMT 등 화합물 반도체 소자 기반 초고속 집적회로의 공정설비를 그대로 이용할 수 있기 때문에 대량생산이 가능하여 향후 차세대 나노/양자 소자 시장을 선도할 수 있는 기술로 기대된다.

이번 연구결과는 5월 26일 프랑스 파리에서 열린 IEEE IPRM 국제학술대회에 발표되었으며 오는 8월 18일, 미국 알링턴에서 열리는 세계적 나노기술 학회인 “IEEE 나노테크놀로지(IEEE International Conference on Nanotechnology)” 학회에서 발표될 예정이다. 이밖에 8월 27일(수) “NANO KOREA 2008”에서도 초청 발표될 예정이다.

2008.06.26 조회수 22551

양경훈교수팀, 양자효과를 이용한 초고속 IC 세계최초 개발

- 동일 성능 기존 IC 대비 75%의 소비전력 절감 효과 -

KAIST(총장 서남표) 전자전산학과 양경훈(梁景熏, 46) 교수팀은 교육과학기술부 21세기프론티어연구개발사업 중 테라급나노소자개발사업(단장 이조원)의 지원을 받아, 양자 효과 소자인 공명 터널 다이오드(RTD : Resonant Tunneling Diode)를 이용하여, 초고속 통신 시스템의 핵심 부품인 40 Gb/s 급 멀티플렉서 집적회로 개발에 성공했다고 밝혔다.

상온에서 동작하고 기존 소자와 호환이 가능한 공명 터널 다이오드에 2 ㎛ 급 소자 공정기술을 적용해 자체 개발한 이 집적회로는 세계최초로 양자 효과를 이용한 초고속 멀티플렉서로서 나노 전자소자 기술의 실용화 가능성을 제시한 것으로 평가된다.

CMOS, HBT 및 HEMT 등의 전자소자를 이용한 집적회로는 차세대 40 Gb/s 급 이상 통신 시스템의 핵심부품으로 널리 사용되어 왔으나 과도한 전력소모의 문제점으로 인하여 소비전력의 절감이 필수적으로 요구되어 왔다.

연구팀은 디지털 신호를 자체적으로 저장하고 빠른 신호처리가 가능한 공명 터널 다이오드 고유의 부성 미분 저항 특성(NDR : Negative Differential Resistance)을 이용하여, 세계적 반도체 제조기업인 인피니언(Infineon)에서 0.12 ㎛ CMOS 공정 기술을 바탕으로 개발한 40 Gb/s 멀티플렉서(소자 수 42개, 전력소모 100 mW)보다 소자 수는 1/2 이하(19개)로 줄이고 전력소모 또한 1/4(22.5 mW)로 줄이면서 40 Gb/s급 이상에서 동작하는 저전력/초고속 멀티플렉서 집적회로를 개발하였다.

이번 연구에서 개발된 양자 소자를 이용한 회로 설계 기술은 멀티플렉서 이외에, 차세대 초고속 통신 시스템 용의 다양한 디지털 및 아날로그 집적 회로 개발에 응용이 가능한 원천 기술이다. 또한 기존의 HBT, HEMT 등 화합물 반도체 소자 기반 초고속 집적회로의 공정설비를 그대로 이용할 수 있기 때문에 대량생산이 가능하여 향후 차세대 나노/양자 소자 시장을 선도할 수 있는 기술로 기대된다.

이번 연구결과는 5월 26일 프랑스 파리에서 열린 IEEE IPRM 국제학술대회에 발표되었으며 오는 8월 18일, 미국 알링턴에서 열리는 세계적 나노기술 학회인 “IEEE 나노테크놀로지(IEEE International Conference on Nanotechnology)” 학회에서 발표될 예정이다. 이밖에 8월 27일(수) “NANO KOREA 2008”에서도 초청 발표될 예정이다.

2008.06.26 조회수 22551 KAIST, POSTECH 공동연구팀 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론 발표

- 비평형 상태에서의 물질특성 규명에 도움 기대- 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스 프로그램에 소개

반도체에 형성된 가는 선 모양 구조에서의 전자 움직임을 공동 연구한 KAIST(총장 서남표) 물리학과 심흥선(沈興善, 35) 교수와 대학원생 윤석찬(尹錫燦, 25)씨, 포스텍(총장 백성기) 물리학과 이현우(李鉉雨, 39) 교수팀은 최근 미국 물리학분야 학술지(Physical Review Letters)를 통하여 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론을 발표했다고 밝혔다.

이 논문의 결과는 전자의 입자-파동 이중성에 대한 많은 학자들의 예상을 벗어난 결과로 거의 동시에 비슷한 결과를 얻은 이스라엘 학자들의 논문과 같이 지난 22일자 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스(Physical Review Focus)에 소개되었다. 이 프로그램은 미국물리학회에서 출간하는 여러 학술지에 매월 게재되는 천 편 이상의 논문들 중 과학계 전반에 특별 소개가 필요하다고 판단되는 논문을 한 달에 5편 내외를 골라 논문의 내용과 가치를 전문가의 평과 함께 소개하고 있다.

전자와 같은 입자들이 야구공과 같은 입자처럼 행동할 수도 있지만 어떤 경우에 음파나 빛과 같이 파동처럼 행동할 수도 있다는 양자물리학의 입자-파동 이중성 이론이 많은 학자들이 생각했던 것보다 복잡하다는 사실이 이번 공동연구를 통해 밝혀졌다. 입자-파동 이중성은 원자의 성질뿐 아니라 금속이나 반도체와 같은 여러 물질의 특성에 영향을 미치는 중요 요인으로 이 발견은 양자물리학의 효과가 강하게 나타나는 저온에서의 물질 특성들, 특히 비평형 상태에서의 물질 특성을 규명하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

전자들 간에는 서로 밀어내는 강한 전기력이 작용하고 이 전기력을 통해서 각 전자들은 다른 전자들의 위치를 어느 정도 파악할 수 있다. 이제까지 많은 학자들은 전기력이 강해질수록(예를 들어 전자간의 거리가 작아져서) 전자 위치가 더 정확히 파악되고 이로 인해 파동성이 약해지고 입자성이 강해질 것으로 믿어왔다. 그런데 이번 공동논문에 의하면 전기력이 강해질 때 어느 한계까지는 파동성이 점점 약해지지만 전기력의 세기가 이 한계를 넘어서고 나면 파동성이 다시 강해지고, 전기력의 크기가 더 커져 두 번째 한계를 넘고 나면 파동성이 다시 약해지는 형태로, 파동성의 세기가 전기력의 세기에 따라 진동할 수 있다고 한다.

2008.05.29 조회수 19067

KAIST, POSTECH 공동연구팀 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론 발표

- 비평형 상태에서의 물질특성 규명에 도움 기대- 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스 프로그램에 소개

반도체에 형성된 가는 선 모양 구조에서의 전자 움직임을 공동 연구한 KAIST(총장 서남표) 물리학과 심흥선(沈興善, 35) 교수와 대학원생 윤석찬(尹錫燦, 25)씨, 포스텍(총장 백성기) 물리학과 이현우(李鉉雨, 39) 교수팀은 최근 미국 물리학분야 학술지(Physical Review Letters)를 통하여 전자의 입자-파동 이중성에 대한 새로운 이론을 발표했다고 밝혔다.

이 논문의 결과는 전자의 입자-파동 이중성에 대한 많은 학자들의 예상을 벗어난 결과로 거의 동시에 비슷한 결과를 얻은 이스라엘 학자들의 논문과 같이 지난 22일자 미국 물리학회 피지컬 리뷰 포커스(Physical Review Focus)에 소개되었다. 이 프로그램은 미국물리학회에서 출간하는 여러 학술지에 매월 게재되는 천 편 이상의 논문들 중 과학계 전반에 특별 소개가 필요하다고 판단되는 논문을 한 달에 5편 내외를 골라 논문의 내용과 가치를 전문가의 평과 함께 소개하고 있다.

전자와 같은 입자들이 야구공과 같은 입자처럼 행동할 수도 있지만 어떤 경우에 음파나 빛과 같이 파동처럼 행동할 수도 있다는 양자물리학의 입자-파동 이중성 이론이 많은 학자들이 생각했던 것보다 복잡하다는 사실이 이번 공동연구를 통해 밝혀졌다. 입자-파동 이중성은 원자의 성질뿐 아니라 금속이나 반도체와 같은 여러 물질의 특성에 영향을 미치는 중요 요인으로 이 발견은 양자물리학의 효과가 강하게 나타나는 저온에서의 물질 특성들, 특히 비평형 상태에서의 물질 특성을 규명하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

전자들 간에는 서로 밀어내는 강한 전기력이 작용하고 이 전기력을 통해서 각 전자들은 다른 전자들의 위치를 어느 정도 파악할 수 있다. 이제까지 많은 학자들은 전기력이 강해질수록(예를 들어 전자간의 거리가 작아져서) 전자 위치가 더 정확히 파악되고 이로 인해 파동성이 약해지고 입자성이 강해질 것으로 믿어왔다. 그런데 이번 공동논문에 의하면 전기력이 강해질 때 어느 한계까지는 파동성이 점점 약해지지만 전기력의 세기가 이 한계를 넘어서고 나면 파동성이 다시 강해지고, 전기력의 크기가 더 커져 두 번째 한계를 넘고 나면 파동성이 다시 약해지는 형태로, 파동성의 세기가 전기력의 세기에 따라 진동할 수 있다고 한다.

2008.05.29 조회수 19067