-

최경철 교수, 초고유연성 의류형 디스플레이 개발

〈 최 승 엽 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물과 유기발광다이오드(OLED)를 융합해 높은 유연성을 갖는 최고 효율의 의류형 디스플레이 기술을 개발했다.

최승엽 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 7월 21자 온라인 판에 게재됐다.

디스플레이는 차세대 스마트 제품 외형의 대부분을 차지할 정도로 그 중요성이 커지고 있다. 더불어 사물인터넷과 웨어러블 기술의 비중이 늘어나면서 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 기술도 주목받고 있다.

2011년 직물 위에 발광체를 형성한 연구 이후 실제 옷감 위에 디스플레이를 구현하기 위한 노력이 계속됐다. 하지만 직물 특유의 거친 표면과 유연한 특성 때문에 상용화 수준의 성능을 보여주지 못했다.

최 교수 연구팀은 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 구현을 위해 직물(fabric)형과 섬유(fiber)형 두 가지 방식으로 연구를 진행했다.

연구팀은 2015년에 열접착 평탄화 기술을 통해 거친 직물 위에서 수백 나노미터 두께의 유기발광소자를 동작하는 데 성공했다. 2016년에는 용액 속 실을 균일한 속도로 뽑는 딥 코팅(dip-coating) 기술을 통해 얇은 섬유 위에서도 높은 휘도를 갖는 고분자발광소자를 개발했다.

위와 같은 연구를 바탕으로 최 교수 연구팀은 옷감의 유연성을 유지하면서 높은 휘도와 효율 특성을 갖는 직물형 유기발광소자를 구현했다.

최고 수준의 전기 광학적 특성을 갖는 이 소자는 자체 개발한 유무기 복합 봉지(encapsulation) 기술을 통해 장기적 수명이 검증됐고, 굴곡 반경 2mm의 접히는 환경에서도 유기발광소자가 동작한다.

연구팀은 최고 수준의 휘도와 효율을 갖는 의류 형태의 유기발광 다이오드를 구현했다는 의의가 있으며 보고된 직물 기반의 발광소자 중 가장 유연하다고 밝혔다.

이번 연구를 통해 의류형 발광소자의 기계적 특성에 대한 심층적 분석이 더해져 직물 기반 전자산업 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

최승엽 박사과정은 “직물 특유의 엮이는 구조와 빈 공간은 유기발광소자에 가해지는 기계적 스트레스를 크게 낮추는 역할을 한다”며 “직물을 기판으로 사용해 디스플레이를 구현하면 유연하며 구겨지는 화면을 볼 수 있다”고 말했다.

최경철 교수는 “우리가 매일 입는 옷 위에서 디스플레이를 보는 것이 먼 미래가 아니다”며 “앞으로 빛이 나는 옷은 패션, 이-텍스타일(E-textile) 뿐 아니라 자동차 산업, 광치료와 같은 헬스케어 산업에도 큰 영향을 끼칠 것이다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜코오롱글로텍과의 공동 연구로 진행됐고 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 옷감 위에서 구동 되고 있는 유기발광다이오드 사진

사진2. 유기발광다이오드

사진3.고유연성 직물 기반 유기발광다이오드의 전류-전압-휘도 및 효율 특성

최경철 교수, 초고유연성 의류형 디스플레이 개발

〈 최 승 엽 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물과 유기발광다이오드(OLED)를 융합해 높은 유연성을 갖는 최고 효율의 의류형 디스플레이 기술을 개발했다.

최승엽 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 7월 21자 온라인 판에 게재됐다.

디스플레이는 차세대 스마트 제품 외형의 대부분을 차지할 정도로 그 중요성이 커지고 있다. 더불어 사물인터넷과 웨어러블 기술의 비중이 늘어나면서 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 기술도 주목받고 있다.

2011년 직물 위에 발광체를 형성한 연구 이후 실제 옷감 위에 디스플레이를 구현하기 위한 노력이 계속됐다. 하지만 직물 특유의 거친 표면과 유연한 특성 때문에 상용화 수준의 성능을 보여주지 못했다.

최 교수 연구팀은 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 구현을 위해 직물(fabric)형과 섬유(fiber)형 두 가지 방식으로 연구를 진행했다.

연구팀은 2015년에 열접착 평탄화 기술을 통해 거친 직물 위에서 수백 나노미터 두께의 유기발광소자를 동작하는 데 성공했다. 2016년에는 용액 속 실을 균일한 속도로 뽑는 딥 코팅(dip-coating) 기술을 통해 얇은 섬유 위에서도 높은 휘도를 갖는 고분자발광소자를 개발했다.

위와 같은 연구를 바탕으로 최 교수 연구팀은 옷감의 유연성을 유지하면서 높은 휘도와 효율 특성을 갖는 직물형 유기발광소자를 구현했다.

최고 수준의 전기 광학적 특성을 갖는 이 소자는 자체 개발한 유무기 복합 봉지(encapsulation) 기술을 통해 장기적 수명이 검증됐고, 굴곡 반경 2mm의 접히는 환경에서도 유기발광소자가 동작한다.

연구팀은 최고 수준의 휘도와 효율을 갖는 의류 형태의 유기발광 다이오드를 구현했다는 의의가 있으며 보고된 직물 기반의 발광소자 중 가장 유연하다고 밝혔다.

이번 연구를 통해 의류형 발광소자의 기계적 특성에 대한 심층적 분석이 더해져 직물 기반 전자산업 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

최승엽 박사과정은 “직물 특유의 엮이는 구조와 빈 공간은 유기발광소자에 가해지는 기계적 스트레스를 크게 낮추는 역할을 한다”며 “직물을 기판으로 사용해 디스플레이를 구현하면 유연하며 구겨지는 화면을 볼 수 있다”고 말했다.

최경철 교수는 “우리가 매일 입는 옷 위에서 디스플레이를 보는 것이 먼 미래가 아니다”며 “앞으로 빛이 나는 옷은 패션, 이-텍스타일(E-textile) 뿐 아니라 자동차 산업, 광치료와 같은 헬스케어 산업에도 큰 영향을 끼칠 것이다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜코오롱글로텍과의 공동 연구로 진행됐고 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 옷감 위에서 구동 되고 있는 유기발광다이오드 사진

사진2. 유기발광다이오드

사진3.고유연성 직물 기반 유기발광다이오드의 전류-전압-휘도 및 효율 특성

2017.08.24

조회수 23029

-

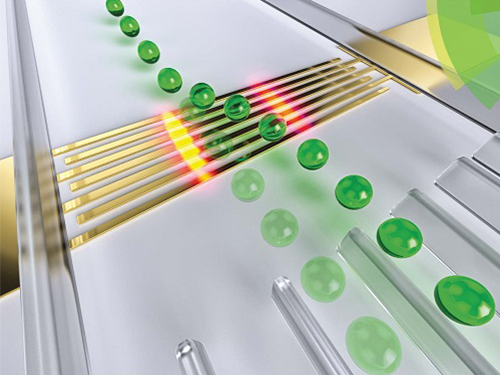

성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

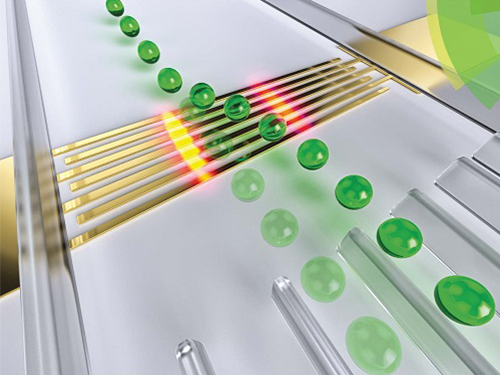

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

2017.03.20

조회수 22482

-

윤준보 교수, 700℃로 열처리된 나노와이어 옮기는 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 고온에 열처리된 나노와이어 다발 물질을 유연 기판에 옮기는 기술과 이를 이용한 고성능의 유연 에너지 수확 소자를 개발했다.

서민호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 및 공학 분야 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 1월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

대표적인 나노물질인 나노와이어(nanowire)는 나노미터 단위의 크기를 가지는 와이어 구조체를 말한다. 1차원 구조에 기반한 우수한 물리, 화학적 특성과 높은 응용성 덕분에 과학 및 공학적으로 중요하게 사용되고 있다.

특히 완벽하게 정렬된 배열, 평균보다 긴 길이 등 특수한 구조를 갖는 나노와이어는 그 성능이 더욱 우수한 것으로 밝혀졌다. 따라서 나노와이어들을 손쉽게 제작 및 분석하고 이를 통한 고성능의 응용 소자를 구현하려는 연구가 활발히 진행 중이다.

최근에는 물리, 화학적으로 우수한 나노와이어를 유연 기판에 제작하고 고성능 웨어러블 센서 등의 유연 전자소자에 응용하는 연구가 각광을 받고 있다.

그러나 기존 기술은 화학적 합성법으로 제조된 나노와이어를 용액에 섞어 유연 기판에 도포하는 무작위 분포 방식을 활용했기 때문에, 나노와이어의 구조적 장점을 활용하는 고성능 소자의 구현에는 어려움이 있다.

최첨단 나노 공정법과 내열성을 갖는 유연 물질을 이용하기도 하지만 이는 경제적으로 비효율적이고 700℃ 이상의 초고온에서 안정적인 재료를 제작하기에는 부적합해 사용 범위가 제한적이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 대면적으로 제작된 실리콘 나노그레이팅(nano-grating) 기판과 나노희생 층(nano-sacrificial layer) 공정을 결합하는 새로운 나노 옮기기(nano-transfer) 기술을 개발했다.

이 기술은 옮기기의 틀(mold)이 되는 나노그레이팅 기판과 나노와이어 사이에 존재하던 나노희생 층이 열처리 이후 나노와이어를 유연 기판으로 옮길 때 희생 층이 없어진다.

이를 통해서 초고온에서 물성 확보가 된 나노와이어를 정렬된 형태로 유연 기판에 안정적으로 제작할 수 있다.

연구팀은 개발된 기술을 이용해 700℃ 이상부터 물성이 확보되는 티탄산바륨 나노와이어를 유연 기판 위에 완벽하게 정렬해 제작했다.

또한 이를 웨어러블 에너지 수확에 응용해 기존에 보고된 일반적인 티탄산바륨 나노와이어 기반 에너지 수확 소자의 특성을 뛰어넘는 높은 전기적 에너지를 얻었다.

이 기술은 반도체식 공정인 물리기상 증착법을 기반으로 제작하기 때문에 세라믹, 반도체 등 다양한 물질을 나노와이어의 유연 기판 위 제작에 활용 가능하다.

유연 트랜지스터, 열전소자 등 다양한 고성능 유연 전자소자 제작에 활발히 이용 가능할 것으로 기대된다.

서민호 박사과정은 “물성이 향상된 나노와이어 물질을 유연 기판 위에 옮기고 이를 이용한 소자 수준의 성능 향상을 선보였다”며 “다양한 나노와이어 물질의 유연 기판 위 제작 및 고성능 웨어러블 전자 소자의 구현에 기반이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 도약연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.티탄산바륨( BaTiO₃) 나노와이어를 이용한 전사의 광학적, 물질적, 단면 전자현미경 결과

그림2. 개발된 새로운 나노와이어 전사 공정 과정과 나노희생층 식각 원리의 모식도

그림3. 에너지 수확소자의 모식도와 검지에 부착된 소자의 에너지 수확 실험 광학사진

윤준보 교수, 700℃로 열처리된 나노와이어 옮기는 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 고온에 열처리된 나노와이어 다발 물질을 유연 기판에 옮기는 기술과 이를 이용한 고성능의 유연 에너지 수확 소자를 개발했다.

서민호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 및 공학 분야 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 1월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

대표적인 나노물질인 나노와이어(nanowire)는 나노미터 단위의 크기를 가지는 와이어 구조체를 말한다. 1차원 구조에 기반한 우수한 물리, 화학적 특성과 높은 응용성 덕분에 과학 및 공학적으로 중요하게 사용되고 있다.

특히 완벽하게 정렬된 배열, 평균보다 긴 길이 등 특수한 구조를 갖는 나노와이어는 그 성능이 더욱 우수한 것으로 밝혀졌다. 따라서 나노와이어들을 손쉽게 제작 및 분석하고 이를 통한 고성능의 응용 소자를 구현하려는 연구가 활발히 진행 중이다.

최근에는 물리, 화학적으로 우수한 나노와이어를 유연 기판에 제작하고 고성능 웨어러블 센서 등의 유연 전자소자에 응용하는 연구가 각광을 받고 있다.

그러나 기존 기술은 화학적 합성법으로 제조된 나노와이어를 용액에 섞어 유연 기판에 도포하는 무작위 분포 방식을 활용했기 때문에, 나노와이어의 구조적 장점을 활용하는 고성능 소자의 구현에는 어려움이 있다.

최첨단 나노 공정법과 내열성을 갖는 유연 물질을 이용하기도 하지만 이는 경제적으로 비효율적이고 700℃ 이상의 초고온에서 안정적인 재료를 제작하기에는 부적합해 사용 범위가 제한적이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 대면적으로 제작된 실리콘 나노그레이팅(nano-grating) 기판과 나노희생 층(nano-sacrificial layer) 공정을 결합하는 새로운 나노 옮기기(nano-transfer) 기술을 개발했다.

이 기술은 옮기기의 틀(mold)이 되는 나노그레이팅 기판과 나노와이어 사이에 존재하던 나노희생 층이 열처리 이후 나노와이어를 유연 기판으로 옮길 때 희생 층이 없어진다.

이를 통해서 초고온에서 물성 확보가 된 나노와이어를 정렬된 형태로 유연 기판에 안정적으로 제작할 수 있다.

연구팀은 개발된 기술을 이용해 700℃ 이상부터 물성이 확보되는 티탄산바륨 나노와이어를 유연 기판 위에 완벽하게 정렬해 제작했다.

또한 이를 웨어러블 에너지 수확에 응용해 기존에 보고된 일반적인 티탄산바륨 나노와이어 기반 에너지 수확 소자의 특성을 뛰어넘는 높은 전기적 에너지를 얻었다.

이 기술은 반도체식 공정인 물리기상 증착법을 기반으로 제작하기 때문에 세라믹, 반도체 등 다양한 물질을 나노와이어의 유연 기판 위 제작에 활용 가능하다.

유연 트랜지스터, 열전소자 등 다양한 고성능 유연 전자소자 제작에 활발히 이용 가능할 것으로 기대된다.

서민호 박사과정은 “물성이 향상된 나노와이어 물질을 유연 기판 위에 옮기고 이를 이용한 소자 수준의 성능 향상을 선보였다”며 “다양한 나노와이어 물질의 유연 기판 위 제작 및 고성능 웨어러블 전자 소자의 구현에 기반이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 도약연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.티탄산바륨( BaTiO₃) 나노와이어를 이용한 전사의 광학적, 물질적, 단면 전자현미경 결과

그림2. 개발된 새로운 나노와이어 전사 공정 과정과 나노희생층 식각 원리의 모식도

그림3. 에너지 수확소자의 모식도와 검지에 부착된 소자의 에너지 수확 실험 광학사진

2017.02.23

조회수 19073

-

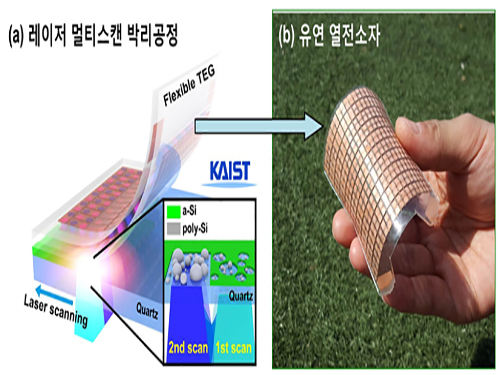

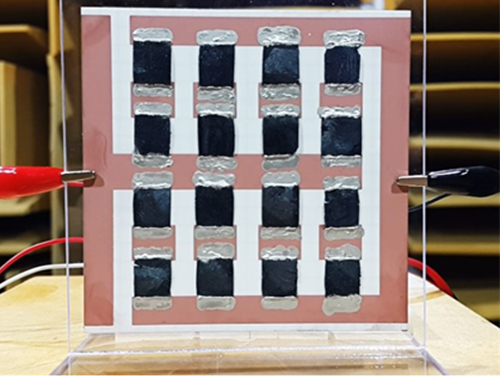

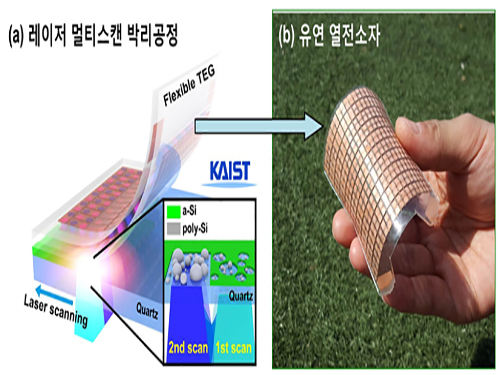

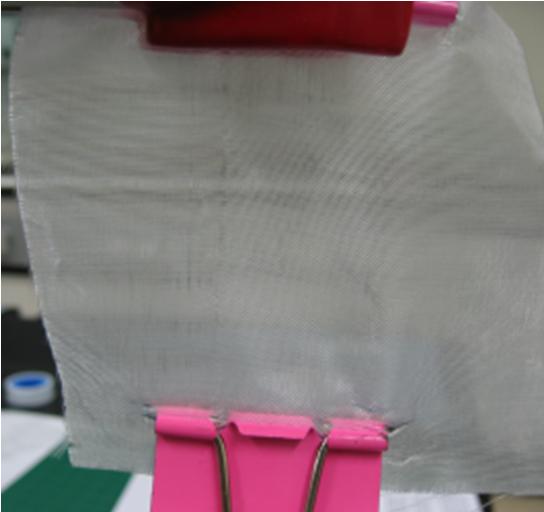

조병진, 이건재 교수, 레이저빔 공정을 이용한 고성능 유연 열전소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 조병진 교수와 신소재공학과 이건재 교수 공동 연구팀이 전자기기의 전력공급원으로 사용될 수 있는 고성능 유연 열전 소자를 개발했다.

김선진 박사와 이한얼 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 나노 및 에너지소재 분야 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 27일자에 게재됐다.

연구팀은 쿼츠 기판위에 스크린 프린팅 공정으로 열전 후막을 형성한 후 레이저빔 공정을 이용해 단단한 쿼츠 기판을 제거함으로써 쉽게 휘어지는 유연 열전 소자를 개발했다.

기존 상용 열전소자 양면에는 단단하고 무거운 세라믹 기판이 있어 휘어지지 않고 중량이 무거운 단점이 있었다. 따라서 굴곡이 있는 열원에 열전소자를 부착하여 사용하기 어려웠으며 활용이 매우 제한적이었다.

연구팀은 레이저빔을 열전소자 양면에 조사해 딱딱한 기판을 완전히 분리시키는 공정을 개발했다.

레이저빔을 이용한 기판 박리기술은 30 ns (ns : 10억분의 1초)의 매우 짧은 시간의 레이저빔을 조사하기 때문에 지난 2014년 동연구실에서 발표한 니켈박리 기술 (논문명: Wearable Thermoelectric Generator Fabricated on Glass Fabric) 보다 간편하고 공정 안전성이 매우 높다.

레이저를 이용한 기판 박리 공정기술을 개발함으로써 기존의 기판에서 발생하는 열에너지 손실문제를 개선함과 동시에 열전소자의 경량화와 유연화를 동시에 달성했다.

또한 스크린 프린팅으로 형성되는 열전후막 공정의 최적화를 통해 유연열전소자의 성능을 더욱 개선했다.

연구팀이 시험 개발한 유연 열전소자는 온도차 25 ֯C에서 단위 면적당 발전량 4.78 mW/cm2, 단위 무게당 발전량 20.8 mW/g로 최근 보고된 프린팅 기반 유연열전소자 중 가장 높은 전력밀도를 갖는다.

유연 열전소자는 잘 휘어지는 특성 때문에 굴곡이 있는 열원에 쉽게 부착해 여분의 전기에너지를 생산해 낼 수 있고 열이 발생하는 다양한 곳에 광범위하게 활용할 수 있다.

인체, 자동차, 항공기, 발전소, 산업현장 등 열이 발생하는 다양한 곳에 적용하여 여분의 전기에너지를 생산할 수 있기 때문에 그 활용성이 매우 넓다.

일례로 따뜻한 물이 흐르는 수도관 외부에 유연 열전소자를 부착하게 되면 물에서 발생하는 열을 이용해 전기에너지를 생산해 낼 수 있고, 무선 전자기기(wireless electronic device)를 동작 시킬 수 있다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 레이저 멀티스캔 박리 공정으로 제작된 유연 열전소자

조병진, 이건재 교수, 레이저빔 공정을 이용한 고성능 유연 열전소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 조병진 교수와 신소재공학과 이건재 교수 공동 연구팀이 전자기기의 전력공급원으로 사용될 수 있는 고성능 유연 열전 소자를 개발했다.

김선진 박사와 이한얼 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 나노 및 에너지소재 분야 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 27일자에 게재됐다.

연구팀은 쿼츠 기판위에 스크린 프린팅 공정으로 열전 후막을 형성한 후 레이저빔 공정을 이용해 단단한 쿼츠 기판을 제거함으로써 쉽게 휘어지는 유연 열전 소자를 개발했다.

기존 상용 열전소자 양면에는 단단하고 무거운 세라믹 기판이 있어 휘어지지 않고 중량이 무거운 단점이 있었다. 따라서 굴곡이 있는 열원에 열전소자를 부착하여 사용하기 어려웠으며 활용이 매우 제한적이었다.

연구팀은 레이저빔을 열전소자 양면에 조사해 딱딱한 기판을 완전히 분리시키는 공정을 개발했다.

레이저빔을 이용한 기판 박리기술은 30 ns (ns : 10억분의 1초)의 매우 짧은 시간의 레이저빔을 조사하기 때문에 지난 2014년 동연구실에서 발표한 니켈박리 기술 (논문명: Wearable Thermoelectric Generator Fabricated on Glass Fabric) 보다 간편하고 공정 안전성이 매우 높다.

레이저를 이용한 기판 박리 공정기술을 개발함으로써 기존의 기판에서 발생하는 열에너지 손실문제를 개선함과 동시에 열전소자의 경량화와 유연화를 동시에 달성했다.

또한 스크린 프린팅으로 형성되는 열전후막 공정의 최적화를 통해 유연열전소자의 성능을 더욱 개선했다.

연구팀이 시험 개발한 유연 열전소자는 온도차 25 ֯C에서 단위 면적당 발전량 4.78 mW/cm2, 단위 무게당 발전량 20.8 mW/g로 최근 보고된 프린팅 기반 유연열전소자 중 가장 높은 전력밀도를 갖는다.

유연 열전소자는 잘 휘어지는 특성 때문에 굴곡이 있는 열원에 쉽게 부착해 여분의 전기에너지를 생산해 낼 수 있고 열이 발생하는 다양한 곳에 광범위하게 활용할 수 있다.

인체, 자동차, 항공기, 발전소, 산업현장 등 열이 발생하는 다양한 곳에 적용하여 여분의 전기에너지를 생산할 수 있기 때문에 그 활용성이 매우 넓다.

일례로 따뜻한 물이 흐르는 수도관 외부에 유연 열전소자를 부착하게 되면 물에서 발생하는 열을 이용해 전기에너지를 생산해 낼 수 있고, 무선 전자기기(wireless electronic device)를 동작 시킬 수 있다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 레이저 멀티스캔 박리 공정으로 제작된 유연 열전소자

2017.01.23

조회수 19101

-

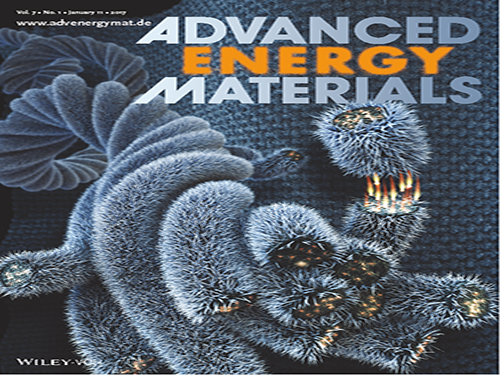

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19

조회수 20913

-

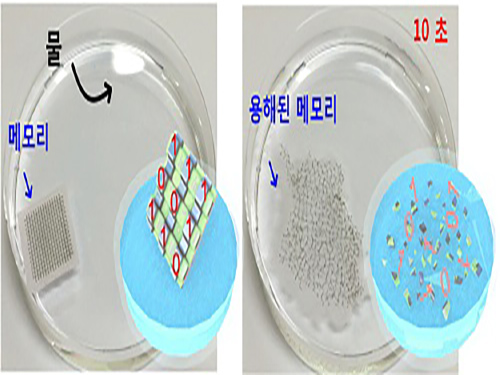

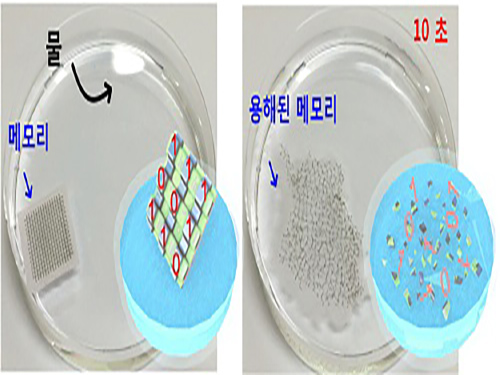

최양규 교수, 10초 내 물에 녹는 보안용 메모리 소자 개발

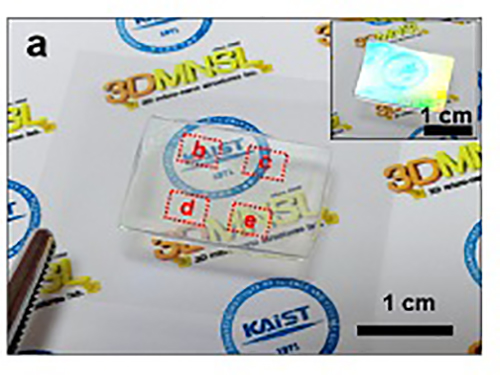

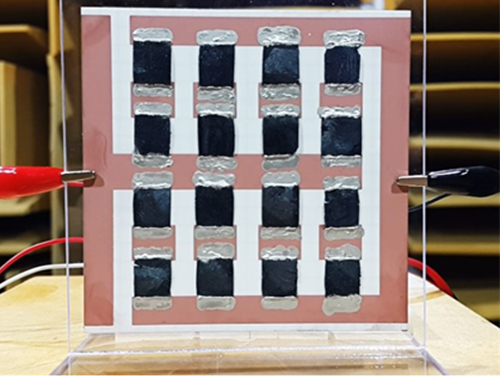

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 물에 녹여 빠르게 폐기할 수 있는 보안용 메모리 소자를 개발했다.

연구팀이 개발한 보안용 비휘발성 저항변화메모리(Resistive Random Access Memory : RRAM)는 물에 쉽게 녹는 종이비누(Solid Sodium Glycerine : SSG) 위에 잉크젯 인쇄 기법을 통해 제작하는 방식이다. 소량의 물로 약 10초 이내에 용해시켜 저장된 정보를 파기시킬 수 있다.

배학열 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 12월 6일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Physically transient memory on a rapidly dissoluble paper for security application)

과거에는 저장된 정보를 안정적으로 오랫동안 유지하는 능력이 비휘발성 메모리 소자의 성능을 가늠하는 주요 지표였다. 하지만 최근 사물인터넷 시대로 접어들며 언제 어디서든 정보를 쉽게 공유할 수 있게 돼 정보 저장 뿐 아니라 정보 유출을 원천적으로 차단할 수 있는 보안용 반도체 개발이 요구되고 있다.

이를 위해 용해 가능한 메모리 소자, 종이 기판을 이용해 불에 태우는 보안용 소자 등이 개발되고 있다. 그러나 기존의 용해 가능한 소자는 파기에 시간이 매우 오래 걸리고 불에 태우는 기술은 점화 장치와 고온의 열이 필요하다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 물에 매우 빠르게 반응해 녹는 SSG 기판 위에 메모리 소자를 제작해 용해 시간을 수 초 내로 줄이는데 성공했다.

이 메모리 소자는 알칼리 금속 원소인 소듐(Sodium)과 글리세린(Glycerine)을 주성분으로 하고 친수성기를 가져 소량의 물에 반응해 분해된다.

용해 가능한 전자소자는 열과 수분에 취약할 수 있어 공정 조건이 매우 중요하다. 연구팀은 이 과정을 잉크젯 인쇄 기법을 통해 최적화된 점성과 열처리 조건으로 금속 전극을 상온 및 상압에서 증착했다.

또한 메모리 소자의 특성을 결정하는 저항변화층(Resistive Switching Layer)인 산화하프늄(HfO2)도 우수한 메모리 특성을 얻도록 150도 이하의 저온에서 증착했다. 이를 통해 평상시 습도에서는 안정적이면서도 소량의 물에서만 반응하는 소자를 제작했다.

연구팀은 휘어지는 종이비누 형태의 SSG 기판을 이용하고, 잉크젯 인쇄기법을 이용해 ‘금속-절연막-금속’ 구조의 2단자 저항 변화메모리를 제작하기 때문에 다른 보안용 소자보다 비용 절감 효과가 매우 크다고 밝혔다.

1저자인 배학열 박사과정은 “이 기술은 저항변화메모리 소자를 이용해 기존 실리콘 기판 기반의 기술 대비 10분의 1 수준의 저비용으로 제작 가능하다”며 “소량의 물로 빠르게 폐기할 수 있어 향후 보안용 소자로 응용 가능할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 한국연구재단과 나노종합기술원의 지원을 통해 수행됐고, 배학열 박사과정은 한국연구재단의 글로벌박사펠로우십에 선정돼 지원을 받고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 메모리 소자가 물에 용해되는 과정

그림2. 최양규 교수팀이 개발한 보안용 메모리 소자

그림3. 보안용 메모리 소자 모식도

최양규 교수, 10초 내 물에 녹는 보안용 메모리 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 물에 녹여 빠르게 폐기할 수 있는 보안용 메모리 소자를 개발했다.

연구팀이 개발한 보안용 비휘발성 저항변화메모리(Resistive Random Access Memory : RRAM)는 물에 쉽게 녹는 종이비누(Solid Sodium Glycerine : SSG) 위에 잉크젯 인쇄 기법을 통해 제작하는 방식이다. 소량의 물로 약 10초 이내에 용해시켜 저장된 정보를 파기시킬 수 있다.

배학열 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 12월 6일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Physically transient memory on a rapidly dissoluble paper for security application)

과거에는 저장된 정보를 안정적으로 오랫동안 유지하는 능력이 비휘발성 메모리 소자의 성능을 가늠하는 주요 지표였다. 하지만 최근 사물인터넷 시대로 접어들며 언제 어디서든 정보를 쉽게 공유할 수 있게 돼 정보 저장 뿐 아니라 정보 유출을 원천적으로 차단할 수 있는 보안용 반도체 개발이 요구되고 있다.

이를 위해 용해 가능한 메모리 소자, 종이 기판을 이용해 불에 태우는 보안용 소자 등이 개발되고 있다. 그러나 기존의 용해 가능한 소자는 파기에 시간이 매우 오래 걸리고 불에 태우는 기술은 점화 장치와 고온의 열이 필요하다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 물에 매우 빠르게 반응해 녹는 SSG 기판 위에 메모리 소자를 제작해 용해 시간을 수 초 내로 줄이는데 성공했다.

이 메모리 소자는 알칼리 금속 원소인 소듐(Sodium)과 글리세린(Glycerine)을 주성분으로 하고 친수성기를 가져 소량의 물에 반응해 분해된다.

용해 가능한 전자소자는 열과 수분에 취약할 수 있어 공정 조건이 매우 중요하다. 연구팀은 이 과정을 잉크젯 인쇄 기법을 통해 최적화된 점성과 열처리 조건으로 금속 전극을 상온 및 상압에서 증착했다.

또한 메모리 소자의 특성을 결정하는 저항변화층(Resistive Switching Layer)인 산화하프늄(HfO2)도 우수한 메모리 특성을 얻도록 150도 이하의 저온에서 증착했다. 이를 통해 평상시 습도에서는 안정적이면서도 소량의 물에서만 반응하는 소자를 제작했다.

연구팀은 휘어지는 종이비누 형태의 SSG 기판을 이용하고, 잉크젯 인쇄기법을 이용해 ‘금속-절연막-금속’ 구조의 2단자 저항 변화메모리를 제작하기 때문에 다른 보안용 소자보다 비용 절감 효과가 매우 크다고 밝혔다.

1저자인 배학열 박사과정은 “이 기술은 저항변화메모리 소자를 이용해 기존 실리콘 기판 기반의 기술 대비 10분의 1 수준의 저비용으로 제작 가능하다”며 “소량의 물로 빠르게 폐기할 수 있어 향후 보안용 소자로 응용 가능할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 한국연구재단과 나노종합기술원의 지원을 통해 수행됐고, 배학열 박사과정은 한국연구재단의 글로벌박사펠로우십에 선정돼 지원을 받고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 메모리 소자가 물에 용해되는 과정

그림2. 최양규 교수팀이 개발한 보안용 메모리 소자

그림3. 보안용 메모리 소자 모식도

2016.12.22

조회수 22340

-

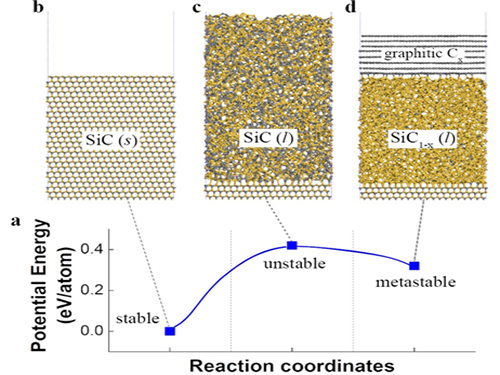

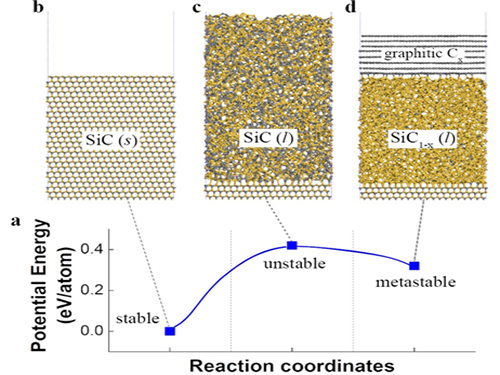

이건재, 최성율 교수, 고체 상분리 현상에 의한 그래핀 생성원리 발견

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝혔다.

기존에 활용되고 있는 화학기상증착(Chemical Vapor Deposition, CVD) 기반의 그래핀 합성법이 상당시간의 고온 공정을 필요로 하는 것과 달리 새로운 레이저 열처리법은 상온환경에서 단시간의 공정으로 그래핀을 합성할 수 있어 향후 그래핀 활용의 폭을 넓힐 수 있을 전망이다.

연구진은 단결정 탄화규소 소재 표면에 나노초(10억분의 1초) 단위의 극히 짧은 시간 동안 레이저를 쪼여 표면을 순간적으로 녹였다가 다시 응고시켰다. 그러자 탄화규소 표면이 두께 2.5나노미터의 탄소(C) 초박막층과 그 아래 두께 5나노미터의 규소(Si, 실리콘)층으로 분리되는 상분리 현상이 나타났다. 여기에 레이저를 다시 쪼이자 안쪽 실리콘층은 증발하고, 탄소층은 그래핀이 됨을 확인했다.

특히 탄화규소와 같은 이종원소 화합물과 레이저의 상호작용에 대한 연구는 아주 짧은 시간에 일어나는 복잡한 상전이 현상으로 지금까지 그 규명이 쉽지 않았다. 그러나 연구진은 레이저에 의해 순간적으로 유도된 탄소 및 실리콘의 초박막층을 고해상도 전자현미경으로 촬영하고, 실리콘과 같은 반도체 물질이 고체와 액체 상태일 때 나타나는 광학 반사율이 다르다는 점에 착안해 탄화규소의 고체 상분리 현상을 성공적으로 규명해낼 수 있었다.

연구에 활용된 레이저 열처리기술은 AMOLED(능동형 유기발광다이오드) 등 상용 디스플레이 생산공정에 널리 활용되고 있는 방법으로, CVD 공정과 달리 레이저로 소재 표면만 순간적으로 가열하기 때문에 열에 약한 플라스틱 기판 등에도 활용이 가능하여, 향후 플렉시블 전자 분야로 응용의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

이 교수는 "이번 연구 결과를 통해 레이저 기술이 그래핀과 같은 2차원 나노소재에 보다 폭넓게 응용될 수 있을 것이다”고 말했다.

최 교수는 "앞으로 다양한 고체 화합물과 레이저의 상호작용을 규명해 이들의 상분리 현상을 활용하면 새로운 나노소재 개발을 기대할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 최신호에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 단결정 탄화규소의 용융을 통한 상분리 현상의 원리를 밝혀내는 분자동역학 시뮬레이션의 모식도

그림2. 레이저에 의해 순간적으로 유도된 단결정 탄화규소의 용융 및 응고 현상을 증명하는 실시간 시간 분해능 반사율 (In-situ time-resolved reflectance) 측정 스펙트럼

그림3. 레이저가 조사된 탄화규소 표면의 전체적인 전자현미경 사진(a) 및 이로 의한 탄소와 실리콘으로의 상분리 현상을 촬영한 고해상도 전자현미경 사진(b)

이건재, 최성율 교수, 고체 상분리 현상에 의한 그래핀 생성원리 발견

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝혔다.

기존에 활용되고 있는 화학기상증착(Chemical Vapor Deposition, CVD) 기반의 그래핀 합성법이 상당시간의 고온 공정을 필요로 하는 것과 달리 새로운 레이저 열처리법은 상온환경에서 단시간의 공정으로 그래핀을 합성할 수 있어 향후 그래핀 활용의 폭을 넓힐 수 있을 전망이다.

연구진은 단결정 탄화규소 소재 표면에 나노초(10억분의 1초) 단위의 극히 짧은 시간 동안 레이저를 쪼여 표면을 순간적으로 녹였다가 다시 응고시켰다. 그러자 탄화규소 표면이 두께 2.5나노미터의 탄소(C) 초박막층과 그 아래 두께 5나노미터의 규소(Si, 실리콘)층으로 분리되는 상분리 현상이 나타났다. 여기에 레이저를 다시 쪼이자 안쪽 실리콘층은 증발하고, 탄소층은 그래핀이 됨을 확인했다.

특히 탄화규소와 같은 이종원소 화합물과 레이저의 상호작용에 대한 연구는 아주 짧은 시간에 일어나는 복잡한 상전이 현상으로 지금까지 그 규명이 쉽지 않았다. 그러나 연구진은 레이저에 의해 순간적으로 유도된 탄소 및 실리콘의 초박막층을 고해상도 전자현미경으로 촬영하고, 실리콘과 같은 반도체 물질이 고체와 액체 상태일 때 나타나는 광학 반사율이 다르다는 점에 착안해 탄화규소의 고체 상분리 현상을 성공적으로 규명해낼 수 있었다.

연구에 활용된 레이저 열처리기술은 AMOLED(능동형 유기발광다이오드) 등 상용 디스플레이 생산공정에 널리 활용되고 있는 방법으로, CVD 공정과 달리 레이저로 소재 표면만 순간적으로 가열하기 때문에 열에 약한 플라스틱 기판 등에도 활용이 가능하여, 향후 플렉시블 전자 분야로 응용의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

이 교수는 "이번 연구 결과를 통해 레이저 기술이 그래핀과 같은 2차원 나노소재에 보다 폭넓게 응용될 수 있을 것이다”고 말했다.

최 교수는 "앞으로 다양한 고체 화합물과 레이저의 상호작용을 규명해 이들의 상분리 현상을 활용하면 새로운 나노소재 개발을 기대할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 최신호에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 단결정 탄화규소의 용융을 통한 상분리 현상의 원리를 밝혀내는 분자동역학 시뮬레이션의 모식도

그림2. 레이저에 의해 순간적으로 유도된 단결정 탄화규소의 용융 및 응고 현상을 증명하는 실시간 시간 분해능 반사율 (In-situ time-resolved reflectance) 측정 스펙트럼

그림3. 레이저가 조사된 탄화규소 표면의 전체적인 전자현미경 사진(a) 및 이로 의한 탄소와 실리콘으로의 상분리 현상을 촬영한 고해상도 전자현미경 사진(b)

2016.12.05

조회수 23795

-

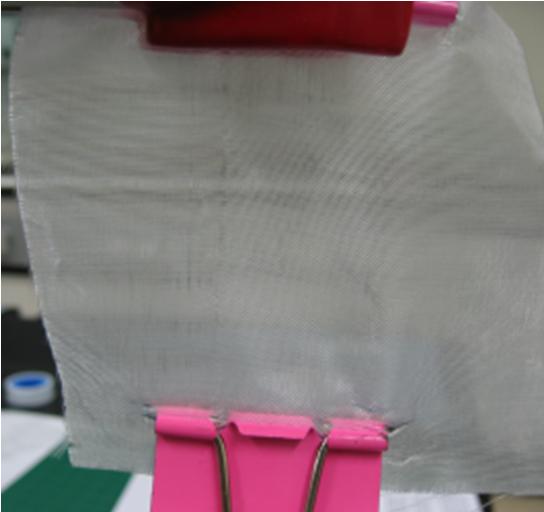

최경철 교수, 직물위에 유기발광다이오드(OLED) 형성 기술 개발

〈 학술지에 게재된 표지논문 〉

옷처럼 편하게 입으면서도 디스플레이 기능을 수행할 수 있는 OLED 기술이 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물 기판 위에 유기발광다이오드(OLED)를 형성해 웨어러블 디스플레이를 실현할 수 있는 원천기술을 개발했다.

연구팀의 직물 OLED는 다층 박막봉지 기술(Thin-film Encapsulation)을 적용한 상태에서도 유연함을 잃지 않았고 1천 시간 이상의 동작 수명을 유지했다.

㈜코오롱글로텍과 공동으로 진행된 이번 연구는 나노전자 기술 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 일렉트로닉 머티리얼즈(Advanced Electronic Materials)’ 11월 16일 표지논문으로 선정됐다.

플라스틱 기판을 기반으로 한 유연 디스플레이는 플라스틱 기판이 얇을수록 뛰어난 유연성을 보인다. 하지만 얇게 만들수록 쉽게 찢어지는 문제가 발생하고 내구성이 약해지게 된다.

반면 직물은 씨실과 날실로 이뤄진 구조로 전체 직물은 두껍지만 여러 가닥의 수 마이크로미터 두께의 섬유들이 엮여있어 매우 유연하면서도 뛰어난 내구성을 갖는다. 연구팀은 이 점에 주목해 직물 OLED 형성 기술을 연구했다.

일반 옷감에 쓰이는 직물은 표면이 거칠고 온도 상승에 따라 부피가 팽창하는 열팽창계수(Coefficient of Thermal Expansion)가 커 열 증착 과정을 거치는 OLED 소자 형성 과정에서 문제가 발생한다.

연구팀이 개발한 평탄화 공정은 이러한 문제를 해결했다. 직물의 유연한 성질을 잃지 않으면서도 유리 기판과 같이 평평한 형태의 직물을 구현했다. 또한 이 평탄화된 직물은 동일 두께의 플라스틱 기판보다 더 유연했다.

연구팀은 평탄화 된 직물 위에 진공 열 증착 공정으로 OLED를 형성했고 OLED를 보호하기 위해 수분과 산소의 침투를 막는 다층 박막봉지 기술을 적용했다.

다층 박막봉지 기술이 적용된 직물 OLED는 1천 시간 이상의 동작 수명과 3천 500시간 이상의 유휴 수명을 갖는 것으로 확인됐다. 결과적으로 플라스틱보다 유연하면서 소자의 신뢰성까지 보장할 수 있는 디스플레이 소자를 구현했다.

연구팀은 이번 연구 결과가 산업적으로 플라스틱 OLED에서 진보된 패브릭 기판의 OLED 기술을 제시할 것이라고 예상했다.

최 교수는 “플라스틱보다 유연하면서 뛰어난 신뢰성을 보인 직물 OLED는 옷처럼 편한 웨어러블 디스플레이를 구현할 수 있을 것이다”며 “작년 실 한 올마다 OLED를 구축했던 성과에 이어 보다 실현 가능한 기술을 개발했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

김우현 박사와 권선일 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 산업통상자원부의 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작된 직물 기판 위에 형성된 OLED 구동 사진

그림2. 직물 위에 형성된 OLED 구조

그림3. 단면 SEM 사진

최경철 교수, 직물위에 유기발광다이오드(OLED) 형성 기술 개발

〈 학술지에 게재된 표지논문 〉

옷처럼 편하게 입으면서도 디스플레이 기능을 수행할 수 있는 OLED 기술이 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물 기판 위에 유기발광다이오드(OLED)를 형성해 웨어러블 디스플레이를 실현할 수 있는 원천기술을 개발했다.

연구팀의 직물 OLED는 다층 박막봉지 기술(Thin-film Encapsulation)을 적용한 상태에서도 유연함을 잃지 않았고 1천 시간 이상의 동작 수명을 유지했다.

㈜코오롱글로텍과 공동으로 진행된 이번 연구는 나노전자 기술 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 일렉트로닉 머티리얼즈(Advanced Electronic Materials)’ 11월 16일 표지논문으로 선정됐다.

플라스틱 기판을 기반으로 한 유연 디스플레이는 플라스틱 기판이 얇을수록 뛰어난 유연성을 보인다. 하지만 얇게 만들수록 쉽게 찢어지는 문제가 발생하고 내구성이 약해지게 된다.

반면 직물은 씨실과 날실로 이뤄진 구조로 전체 직물은 두껍지만 여러 가닥의 수 마이크로미터 두께의 섬유들이 엮여있어 매우 유연하면서도 뛰어난 내구성을 갖는다. 연구팀은 이 점에 주목해 직물 OLED 형성 기술을 연구했다.

일반 옷감에 쓰이는 직물은 표면이 거칠고 온도 상승에 따라 부피가 팽창하는 열팽창계수(Coefficient of Thermal Expansion)가 커 열 증착 과정을 거치는 OLED 소자 형성 과정에서 문제가 발생한다.

연구팀이 개발한 평탄화 공정은 이러한 문제를 해결했다. 직물의 유연한 성질을 잃지 않으면서도 유리 기판과 같이 평평한 형태의 직물을 구현했다. 또한 이 평탄화된 직물은 동일 두께의 플라스틱 기판보다 더 유연했다.

연구팀은 평탄화 된 직물 위에 진공 열 증착 공정으로 OLED를 형성했고 OLED를 보호하기 위해 수분과 산소의 침투를 막는 다층 박막봉지 기술을 적용했다.

다층 박막봉지 기술이 적용된 직물 OLED는 1천 시간 이상의 동작 수명과 3천 500시간 이상의 유휴 수명을 갖는 것으로 확인됐다. 결과적으로 플라스틱보다 유연하면서 소자의 신뢰성까지 보장할 수 있는 디스플레이 소자를 구현했다.

연구팀은 이번 연구 결과가 산업적으로 플라스틱 OLED에서 진보된 패브릭 기판의 OLED 기술을 제시할 것이라고 예상했다.

최 교수는 “플라스틱보다 유연하면서 뛰어난 신뢰성을 보인 직물 OLED는 옷처럼 편한 웨어러블 디스플레이를 구현할 수 있을 것이다”며 “작년 실 한 올마다 OLED를 구축했던 성과에 이어 보다 실현 가능한 기술을 개발했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

김우현 박사와 권선일 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 산업통상자원부의 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작된 직물 기판 위에 형성된 OLED 구동 사진

그림2. 직물 위에 형성된 OLED 구조

그림3. 단면 SEM 사진

2016.11.22

조회수 24077

-

최정우, 조병진, 김상욱 교수, 3차원 그래핀 기반 평판 스피커 개발

우리 대학 전기 및 전자공학부 최정우, 조병진 교수, 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 3차원 그래핀 에어로젤을 이용해 전기 에너지로부터 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있는 초박형 열음향 스피커를 개발했다.

이번 연구 결과는 나노 분야 학술지 ‘에이씨에스 에이엠아이(ACS AMI : ACS advanced Materials & Interfaces)’ 8월 17일자 온라인 판에 게재됐고 9월 9일자 IEEE 스펙트럼을 통해 외신에 소개됐다.

이번 연구는 김충선 박사과정, 이경은 박사과정, 기계공학과 이정민 박사가 공동 저자로 참여했다.

열음향 스피커란 얇은 도체에 교류 전기 신호를 인가함으로써 발생되는 열의 파동을 통해 공기의 진동을 발생시키는 원리로 소리를 낼 수 있는 스피커이다. 기존의 다이내믹 스피커와 다르게 매우 얇고 유연하게 만들 수 있다.

또한 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있고 모든 방향으로 동일한 위상의 소리가 발생되기 때문에 어떠한 구조물에 붙이더라도 감쇄 없이 소리를 발생시킬 수 있는 장점이 있다.

열음향 스피커는 열을 발생시키는 도체의 열용량이 작을수록 효율이 높아져 그래핀 등의 얇은 박막이 스피커 구현의 적합한 재료로 여겨진다.

그러나 매우 얇은 나노 박막들을 지지하기 위한 기판에 의한 열 손실은 열음향 스피커의 효율을 감소시키는 문제점으로 지적됐다.

연구팀은 수 나노미터의 그래핀으로 이루어진 삼차원 그래핀 에어로젤 구조를 열음향 스피커에 적용시켜 그래핀의 열용량은 유지하면서 기판으로의 열 손실은 최소화된 삼차원 그래핀 열음향 스피커를 제안했다.

김상욱 교수 연구팀에서 개발한 이 삼차원 그래핀 구조는 산화 그래핀 용액을 동결 건조하고 열처리해 환원 및 도핑하는 간단한 과정을 통해 얻어질 수 있어 대량 생산이 가능하고 원하는 모양대로 가공이 가능하다.

최정우, 조병진 교수 공동 연구팀은 삼차원 그래핀이 최적의 효율로 소리를 발생시키기 위한 조건 및 구조를 이론적, 실험적으로 규명했다. 그리고 이를 사용해 어레이 형태의 스피커를 제작했고 현재까지 보고된 이차원 및 삼차원 열음향 스피커에 비해 향상된 음압 레벨을 보임을 입증했다.

제 1저자인 김충선 박사과정은 "이번 연구를 통해 대량 생산이 가능한 삼차원 그래핀 에어로젤로 손쉽게 제작이 가능한 열음향 스피커를 개발했다"며 "교내의 다양한 주제로 연구중인 그룹들이 가지고 있는 기술의 융합이 성과를 내는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술 육성센터 및 한국연구재단 창의연구지원사업 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 16개의 삼차원 그래핀 에어로젤로 구성된 어레이 열음향 스피커

그림2. 제작 과정 및 삼차원 그래핀 에어로젤의 특성

최정우, 조병진, 김상욱 교수, 3차원 그래핀 기반 평판 스피커 개발

우리 대학 전기 및 전자공학부 최정우, 조병진 교수, 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 3차원 그래핀 에어로젤을 이용해 전기 에너지로부터 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있는 초박형 열음향 스피커를 개발했다.

이번 연구 결과는 나노 분야 학술지 ‘에이씨에스 에이엠아이(ACS AMI : ACS advanced Materials & Interfaces)’ 8월 17일자 온라인 판에 게재됐고 9월 9일자 IEEE 스펙트럼을 통해 외신에 소개됐다.

이번 연구는 김충선 박사과정, 이경은 박사과정, 기계공학과 이정민 박사가 공동 저자로 참여했다.

열음향 스피커란 얇은 도체에 교류 전기 신호를 인가함으로써 발생되는 열의 파동을 통해 공기의 진동을 발생시키는 원리로 소리를 낼 수 있는 스피커이다. 기존의 다이내믹 스피커와 다르게 매우 얇고 유연하게 만들 수 있다.

또한 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있고 모든 방향으로 동일한 위상의 소리가 발생되기 때문에 어떠한 구조물에 붙이더라도 감쇄 없이 소리를 발생시킬 수 있는 장점이 있다.

열음향 스피커는 열을 발생시키는 도체의 열용량이 작을수록 효율이 높아져 그래핀 등의 얇은 박막이 스피커 구현의 적합한 재료로 여겨진다.

그러나 매우 얇은 나노 박막들을 지지하기 위한 기판에 의한 열 손실은 열음향 스피커의 효율을 감소시키는 문제점으로 지적됐다.

연구팀은 수 나노미터의 그래핀으로 이루어진 삼차원 그래핀 에어로젤 구조를 열음향 스피커에 적용시켜 그래핀의 열용량은 유지하면서 기판으로의 열 손실은 최소화된 삼차원 그래핀 열음향 스피커를 제안했다.

김상욱 교수 연구팀에서 개발한 이 삼차원 그래핀 구조는 산화 그래핀 용액을 동결 건조하고 열처리해 환원 및 도핑하는 간단한 과정을 통해 얻어질 수 있어 대량 생산이 가능하고 원하는 모양대로 가공이 가능하다.

최정우, 조병진 교수 공동 연구팀은 삼차원 그래핀이 최적의 효율로 소리를 발생시키기 위한 조건 및 구조를 이론적, 실험적으로 규명했다. 그리고 이를 사용해 어레이 형태의 스피커를 제작했고 현재까지 보고된 이차원 및 삼차원 열음향 스피커에 비해 향상된 음압 레벨을 보임을 입증했다.

제 1저자인 김충선 박사과정은 "이번 연구를 통해 대량 생산이 가능한 삼차원 그래핀 에어로젤로 손쉽게 제작이 가능한 열음향 스피커를 개발했다"며 "교내의 다양한 주제로 연구중인 그룹들이 가지고 있는 기술의 융합이 성과를 내는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술 육성센터 및 한국연구재단 창의연구지원사업 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 16개의 삼차원 그래핀 에어로젤로 구성된 어레이 열음향 스피커

그림2. 제작 과정 및 삼차원 그래핀 에어로젤의 특성

2016.09.30

조회수 16250

-

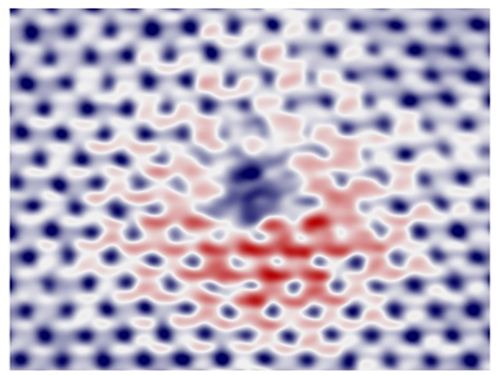

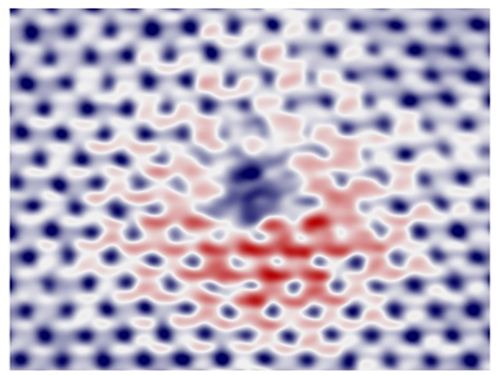

물질 간 온도차이로 전자구름 세계 첫 관찰

모든 물체는 매우 작은 알갱이인 원자로 이루어져 있다. 원자는 모든 무게를 함유하는 원자핵과 그 주변을 구름모양으로 둘러싼 상대적으로 매우 가벼운 전자로 구성돼 있다.

전자의 구름모양을 상온에서도 정확하게 관찰하는 새로운 전자현미경 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다. 전자구름을 최초 관찰했던 주사터널링현미경 기술 이후 33년만이다.

KAIST(총장 강성모) 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사는 온도 차이를 이용해 전압을 발생시켜 선명한 원자의 영상은 물론 전자의 구름모양도 관찰할 수 있는 주사제벡현미경(SSM, Scanning Seebeck Microscope)을 개발했다.

연구 결과는 미국 물리학회가 발행하는 물리학분야 최고 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 1일자 온라인 판에 게재됐다.

상온에서도 매우 높은 해상도를 보여주는 주사제벡현미경은 그래핀·반도체의 결함을 원자단위까지 정확하게 관찰할 수 있어 이들 제품의 품질과 가격경쟁력 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 또 주사제백현미경의 원리를 열전소재 연구에 활용하면 차세대 고효율 열전소재를 개발하는데 도움이 될 것으로 전망된다.

고대 그리스 철학자 데모크리토스는 물체를 쪼개고 쪼개다보면 더 이상 쪼갤 수 없는 입자를 만나게 된다고 주장했고 이 입자를 ‘원자’라고 이름 붙였다. 이후 많은 가설과 실험을 거쳐 1920년대 ‘전자는 파동’이라는 양자역학이 확립되었다. 이제 과학자들은 원자 내부에는 원자핵과 주위를 둘러싼 구름 모양의 전자가 존재한다고 믿는다.

이러한 전자의 구름 모양을 최초로 관측한 기술이 1981년 스위스 IBM에서 발명된 주사터널링현미경(STM, Scanning Tunneling Microscope)이고, 현재까지 전자구름을 관측할 수 있는 유일한 기술이었다. 이 발명의 공로로 비니히와 로러 박사는 1986년 노벨 물리학상을 받았다.

그러나 이 기술은 아주 작은 전기신호를 감지하기 위해 초정밀·극저온·무진동 환경이 요구되는 등 응용에 많은 제약이 있었다. 또 전압을 가해 전류를 측정하는 기존 방식은 전류가 흐르면서 원자핵을 둘러싸고 있는 전자구름에 영향을 주어 실제로는 왜곡된 형태를 보는 것이다.

연구팀은 기존 방식을 완전히 탈피, 한쪽에 열을 가해 두 물질의 온도차로 전압이 발생하는 ‘제벡효과’라는 물리현상을 활용했다.

연구팀은 관찰하고자 하는 그래핀을 약간 가열된 온도(37~57℃)에 두고 탐침은 상온(27℃)에 있도록 해 이로 인해 발생되는 전압을 측정했다. 그 결과 상온에서 전자구름이 물결치는 모양을 세계 최초로 관찰하는데 성공했다. 결함주변에서 전자가 물결치는 모양은 양자역학 현상의 주요 특징 중 하나이다.

더 나아가 연구팀은 원자수준 제벡효과로부터 전자구름이 관측되는 이론적 원리를 양자역학에 기초해 규명했으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 실험 결과를 해석하는 기술도 확보했다.

김용현 교수는 “그동안 잘 알려져 있지 않은 나노 열물리 현상을 이해할 수 있는 기본 틀을 잡는데 성공했다”며 “주사제벡현미경 기술이 응집물질 표면연구의 중요한 새 도구로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

여호기 박사는 “열과 전자의 상호작용을 이용하면 마치 기존 주사터널링현미경 기술에 자연적인 미분증폭기를 설치한 효과가 발생한다는 사실을 증명한 것”이이라며 “향후 기존 기술과 상호보완적으로 기능할 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사가 공동으로 주도한 이번 연구는 KAIST 나노과학기술대학원 이의섭 석박통합과정 학생과 한국표준과학연구원 조상희 박사가 참여했고, 미래창조과학부 중견연구자지원사업 핵심연구와 글로벌프론티어사업, 신기술융합형성장동력사업의 지원 하에 수행되었다.

그림1. 주사제벡현미경의 개념도와 동작원리. 탐침과 샘플이 각각 다른 온도에 있고 이 때문에 전압이 발생한다.

그림2. 주사제벡현미경을 이용해 상온 그래핀에서 관측된 전자가 물결치는 모양.

물질 간 온도차이로 전자구름 세계 첫 관찰

모든 물체는 매우 작은 알갱이인 원자로 이루어져 있다. 원자는 모든 무게를 함유하는 원자핵과 그 주변을 구름모양으로 둘러싼 상대적으로 매우 가벼운 전자로 구성돼 있다.

전자의 구름모양을 상온에서도 정확하게 관찰하는 새로운 전자현미경 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다. 전자구름을 최초 관찰했던 주사터널링현미경 기술 이후 33년만이다.

KAIST(총장 강성모) 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사는 온도 차이를 이용해 전압을 발생시켜 선명한 원자의 영상은 물론 전자의 구름모양도 관찰할 수 있는 주사제벡현미경(SSM, Scanning Seebeck Microscope)을 개발했다.

연구 결과는 미국 물리학회가 발행하는 물리학분야 최고 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 1일자 온라인 판에 게재됐다.

상온에서도 매우 높은 해상도를 보여주는 주사제벡현미경은 그래핀·반도체의 결함을 원자단위까지 정확하게 관찰할 수 있어 이들 제품의 품질과 가격경쟁력 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 또 주사제백현미경의 원리를 열전소재 연구에 활용하면 차세대 고효율 열전소재를 개발하는데 도움이 될 것으로 전망된다.

고대 그리스 철학자 데모크리토스는 물체를 쪼개고 쪼개다보면 더 이상 쪼갤 수 없는 입자를 만나게 된다고 주장했고 이 입자를 ‘원자’라고 이름 붙였다. 이후 많은 가설과 실험을 거쳐 1920년대 ‘전자는 파동’이라는 양자역학이 확립되었다. 이제 과학자들은 원자 내부에는 원자핵과 주위를 둘러싼 구름 모양의 전자가 존재한다고 믿는다.

이러한 전자의 구름 모양을 최초로 관측한 기술이 1981년 스위스 IBM에서 발명된 주사터널링현미경(STM, Scanning Tunneling Microscope)이고, 현재까지 전자구름을 관측할 수 있는 유일한 기술이었다. 이 발명의 공로로 비니히와 로러 박사는 1986년 노벨 물리학상을 받았다.

그러나 이 기술은 아주 작은 전기신호를 감지하기 위해 초정밀·극저온·무진동 환경이 요구되는 등 응용에 많은 제약이 있었다. 또 전압을 가해 전류를 측정하는 기존 방식은 전류가 흐르면서 원자핵을 둘러싸고 있는 전자구름에 영향을 주어 실제로는 왜곡된 형태를 보는 것이다.

연구팀은 기존 방식을 완전히 탈피, 한쪽에 열을 가해 두 물질의 온도차로 전압이 발생하는 ‘제벡효과’라는 물리현상을 활용했다.

연구팀은 관찰하고자 하는 그래핀을 약간 가열된 온도(37~57℃)에 두고 탐침은 상온(27℃)에 있도록 해 이로 인해 발생되는 전압을 측정했다. 그 결과 상온에서 전자구름이 물결치는 모양을 세계 최초로 관찰하는데 성공했다. 결함주변에서 전자가 물결치는 모양은 양자역학 현상의 주요 특징 중 하나이다.

더 나아가 연구팀은 원자수준 제벡효과로부터 전자구름이 관측되는 이론적 원리를 양자역학에 기초해 규명했으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 실험 결과를 해석하는 기술도 확보했다.

김용현 교수는 “그동안 잘 알려져 있지 않은 나노 열물리 현상을 이해할 수 있는 기본 틀을 잡는데 성공했다”며 “주사제벡현미경 기술이 응집물질 표면연구의 중요한 새 도구로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

여호기 박사는 “열과 전자의 상호작용을 이용하면 마치 기존 주사터널링현미경 기술에 자연적인 미분증폭기를 설치한 효과가 발생한다는 사실을 증명한 것”이이라며 “향후 기존 기술과 상호보완적으로 기능할 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사가 공동으로 주도한 이번 연구는 KAIST 나노과학기술대학원 이의섭 석박통합과정 학생과 한국표준과학연구원 조상희 박사가 참여했고, 미래창조과학부 중견연구자지원사업 핵심연구와 글로벌프론티어사업, 신기술융합형성장동력사업의 지원 하에 수행되었다.

그림1. 주사제벡현미경의 개념도와 동작원리. 탐침과 샘플이 각각 다른 온도에 있고 이 때문에 전압이 발생한다.

그림2. 주사제벡현미경을 이용해 상온 그래핀에서 관측된 전자가 물결치는 모양.

2014.04.02

조회수 19796

-

발명왕 황성재 학생, 자석 활용한 스마트폰 입력기술 개발

- 스마트폰에 장착된 지자기 센서 이용해 자석으로 스마트폰 입력 성공 -

- 연필 돌리던 나쁜 습관을 새로운 입력 방식으로 적용 -- 4년간 140여개 국내외 특허 출원, 로열티 8억원 달해 -

석·박사과정 4년 반 동안 130여건의 국내외 특허를 출원하고, 9건의 기술이전으로 8억 원에 가까운 로열티를 받은 KAIST(총장 강성모) 발명왕 황성재(31) 박사과정 학생(문화기술대학원, 지도교수 원광연)이 자석을 활용한 스마트폰 입력 기술을 세계 최초로 개발했다.

매그젯(MagGetz : Magnetic gadGet의 줄임말, 자석을 이용한 입력장치)이라 불리는 이 기술은 스마트폰에 장착된 지자기 센서(Magnetometer)를 이용했다. 자력의 변화를 인식하는 앱을 설치하고 자석을 이용해 스마트폰을 컨트롤하는 방식으로, 복잡한 회로와 통신 모듈 그리고 배터리가 필요 없는 게 장점이다.

연구팀은 지난 3월 미국 산타모니카에서 개최된 ‘지능적 사용자 인터페이스(IUI, Intelligent User Interface)’ 학회에서 자석의 위치변화를 통해 캐릭터의 표정이 바뀌는 ‘마그네틱 마리오네트(Magnetic Marionette)’를 통해 자력을 이용한 스마트 기기 입력 가능성을 세계 최초로 제시했다.

자석을 이용한 펜 형태의 입력방법인 ‘매그펜(MagPen)’ 기술은 오는 8월 독일에서 개최되는 MobileHCI 학회에서 명예상(Honorable Mention Awards) 수상과 함께 선보일 예정이다.

매그펜은 영구자석을 펜에 적용해 △ 펜 방향 △ 베젤 드래깅 △ 펜 돌리기 인식 △ 펜 구별 △ 압력 인식 등을 구현했다. 특히, 사람이 무의식적으로 수행하는 펜 돌리기 행위를 펜 종류를 변경하는 새로운 입력 방법으로 활용한 것이 특징이다.

이번 연구를 주도한 황성재 박사과정 학생은 “매그젯 기술은 대부분의 스마트폰에 구비된 지자기 센서를 이용하기 때문에 추가적인 전자적 하드웨어 없이 보다 향상된 입력 해상도를 제공한다”며 “연필 돌리던 나쁜 버릇을 새로운 입력방법으로 활용한 것이 이 연구의 가장 창의적인 부분”이라고 말했다.

또한 “이번에 공개된 매그펜 기술은 기존의 터치펜에 자석만 구비하면 앱만으로도 작동될 수 있어 저렴한 스마트폰 입력 도구로 활용될 수 있다”고 말했다.

황성재 학생이 안드리아 비안키(Andrea Bianchi) 성균관대 소프트웨어학과 교수와 공동으로 개발한 이번 기술은 10여건의 국내외 특허를 출원했으며, 국내를 비롯한 미국, 캐나다 등의 여러 IT 기업에서 기술이전 관련 문의가 잇따르고 있다.

○ 관련 동영상

매그펜(MagPen) http://www.youtube.com/watch?v=NkPo2las7wc

자기 마리오네트(Magnetic Marionette)http://www.youtube.com/watch?v=J9GtgyzoZmM

사진1. 매그펜(MagPen)과 다양한 활용 예시.

사진2. 매그펜을 이용한 베젤 드래깅.

사진3. 서로 다른 자기 강도와 위치를 가지는 펜을 인식하여 색을 바꿀 수 있다.

사진4. 펜 돌리기 제스처를 통해 펜 굵기를 바꿀 수 있다.

사진5. 자석의 위치변화로 캐릭터의 표정을 바꿀 수 있다.

사진6. 매그젯 기술이 적용된 버튼, 슬라이더, 토글 인터페이스.

발명왕 황성재 학생, 자석 활용한 스마트폰 입력기술 개발

- 스마트폰에 장착된 지자기 센서 이용해 자석으로 스마트폰 입력 성공 -

- 연필 돌리던 나쁜 습관을 새로운 입력 방식으로 적용 -- 4년간 140여개 국내외 특허 출원, 로열티 8억원 달해 -

석·박사과정 4년 반 동안 130여건의 국내외 특허를 출원하고, 9건의 기술이전으로 8억 원에 가까운 로열티를 받은 KAIST(총장 강성모) 발명왕 황성재(31) 박사과정 학생(문화기술대학원, 지도교수 원광연)이 자석을 활용한 스마트폰 입력 기술을 세계 최초로 개발했다.

매그젯(MagGetz : Magnetic gadGet의 줄임말, 자석을 이용한 입력장치)이라 불리는 이 기술은 스마트폰에 장착된 지자기 센서(Magnetometer)를 이용했다. 자력의 변화를 인식하는 앱을 설치하고 자석을 이용해 스마트폰을 컨트롤하는 방식으로, 복잡한 회로와 통신 모듈 그리고 배터리가 필요 없는 게 장점이다.

연구팀은 지난 3월 미국 산타모니카에서 개최된 ‘지능적 사용자 인터페이스(IUI, Intelligent User Interface)’ 학회에서 자석의 위치변화를 통해 캐릭터의 표정이 바뀌는 ‘마그네틱 마리오네트(Magnetic Marionette)’를 통해 자력을 이용한 스마트 기기 입력 가능성을 세계 최초로 제시했다.

자석을 이용한 펜 형태의 입력방법인 ‘매그펜(MagPen)’ 기술은 오는 8월 독일에서 개최되는 MobileHCI 학회에서 명예상(Honorable Mention Awards) 수상과 함께 선보일 예정이다.

매그펜은 영구자석을 펜에 적용해 △ 펜 방향 △ 베젤 드래깅 △ 펜 돌리기 인식 △ 펜 구별 △ 압력 인식 등을 구현했다. 특히, 사람이 무의식적으로 수행하는 펜 돌리기 행위를 펜 종류를 변경하는 새로운 입력 방법으로 활용한 것이 특징이다.

이번 연구를 주도한 황성재 박사과정 학생은 “매그젯 기술은 대부분의 스마트폰에 구비된 지자기 센서를 이용하기 때문에 추가적인 전자적 하드웨어 없이 보다 향상된 입력 해상도를 제공한다”며 “연필 돌리던 나쁜 버릇을 새로운 입력방법으로 활용한 것이 이 연구의 가장 창의적인 부분”이라고 말했다.

또한 “이번에 공개된 매그펜 기술은 기존의 터치펜에 자석만 구비하면 앱만으로도 작동될 수 있어 저렴한 스마트폰 입력 도구로 활용될 수 있다”고 말했다.

황성재 학생이 안드리아 비안키(Andrea Bianchi) 성균관대 소프트웨어학과 교수와 공동으로 개발한 이번 기술은 10여건의 국내외 특허를 출원했으며, 국내를 비롯한 미국, 캐나다 등의 여러 IT 기업에서 기술이전 관련 문의가 잇따르고 있다.

○ 관련 동영상

매그펜(MagPen) http://www.youtube.com/watch?v=NkPo2las7wc

자기 마리오네트(Magnetic Marionette)http://www.youtube.com/watch?v=J9GtgyzoZmM

사진1. 매그펜(MagPen)과 다양한 활용 예시.

사진2. 매그펜을 이용한 베젤 드래깅.

사진3. 서로 다른 자기 강도와 위치를 가지는 펜을 인식하여 색을 바꿀 수 있다.

사진4. 펜 돌리기 제스처를 통해 펜 굵기를 바꿀 수 있다.

사진5. 자석의 위치변화로 캐릭터의 표정을 바꿀 수 있다.

사진6. 매그젯 기술이 적용된 버튼, 슬라이더, 토글 인터페이스.

2013.07.10

조회수 17545

-

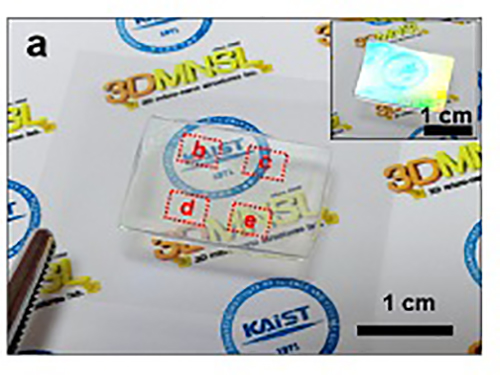

깨지지 않는 스마트폰 화면 나온다!

- 유리섬유직물 적용한 고강도 플라스틱 디스플레이 기판 개발 -

- “기존 유리 기판 대체 가능해 일대 혁신 가져올 것” -

깨지지 않는 핸드폰 화면을 구현하고, 대화면 TV의 무거운 유리 기판 대신 가벼운 플라스틱 필름을 사용할 수 있는 길이 열렸다.

KAIST IT융합연구소 윤춘섭 교수(물리학과) 연구팀이 깨지기 쉬운 디스플레이 유리 기판을 대체할 수 있는 고강도 플라스틱 기판 원천기술을 개발했다.

윤 교수팀이 유리섬유직물을 무색투명 폴리이미드 필름에 함침시켜 만든 플라스틱 기판은 고내열, 고투명, 고유연, 고내화학, 고인장강도 특성을 갖고 있다. 소재는 플라스틱 필름의 장점인 유연성을 갖고 있으면서도 인장강도는 일반 유리보다 세 배 크고 강화유리와 비슷하다. 또 유리처럼 무색투명하고, 450℃까지 내열성을 가지며, 열팽창률은 기존 플라스틱 열팽창률의 10∼20%에 불과하다.

유리 기판은 표면이 매끄러울 뿐만 아니라 디스플레이 기판의 조건인 고내열, 고투명, 고내화학, 고인장강도 특성을 모두 가지고 있어 지금까지 핸드폰 화면, TV, 컴퓨터 모니터 등 거의 모든 디스플레이에 사용돼 왔다. 그러나 유리 기판은 무겁고 깨지기 쉬운 단점이 있어 최근 유리 기판을 대체할 목적으로 열적, 화학적 안정성이 우수한 플라스틱 재질의 무색투명 폴리이미드 필름이 활발하게 연구되고 있다.

그러나 무색투명 폴리이미드 필름은 내열성 및 기계적 강도가 충분하지 못하기 때문에 이를 보강하기 위해 유리섬유직물을 폴리이미드 필름에 함침시키면 필름의 표면 거칠기 및 광 투과도 조건이 악화되는 문제가 발생해 실용화되지 못하고 있다. 이는 유리섬유직물을 폴리이미드 전구체 용액에 함침시킬 때 용매가 증발하며 0.4µm(마이크로미터) 내외의 표면 거칠기가 발생하고, 무색투명 폴리이미드 필름과 유리섬유직물의 굴절률 불일치로 인한 광 산란이 심하게 발생하기 때문이다.

윤 교수팀은 투명 폴리이미드 필름의 굴절률을 유리섬유직물의 굴절률과 소수 네 자리까지 일치시키는 방법과, 필름의 표면 거칠기를 수 nm 수준으로 평탄화 시키는 핵심기술을 개발해 이 문제를 해결했다. 그 결과 110µm 두께의 유리섬유직물 함침 무색투명 폴리이미드 필름 기판에서 11ppm/℃의 열팽창률, 0.9nm의 표면 거칠기, 250MPa의 인장강도, 2mm의 굽힘곡률반경, 90%의 광 투과도를 달성했다.

윤춘섭 교수는 “개발된 기판은 기존 디스플레이의 유리 기판을 대체할 수 있고, 플렉서블 디스플레이 기판으로도 사용할 수 있다”며 “핸드폰 화면이 깨지는 문제점을 근본적으로 해결하고, 대면적 TV의 무게 및 두께를 획기적으로 줄일 수 있으며, 디스플레이 생산에 롤투롤 공정을 적용할 수 있어 디스플레이 산업에 일대 혁신을 가져올 수 있을 것”이라고 전망했다.

한편, 2008년부터 5년간 지식경제부의 ‘모바일 플렉시블 입출력 플랫폼 개발사업’의 지원으로 개발된 이 기술은 총 3건의 특허출원을 마치고 관련기업과 기술 이전을 협의 중이다.

그림1. 유리섬유직물의 굴절률이 무색투명 폴리이미드 필름의 굴절률과 일치된 경우의 필름 투명도(좌측)와 일치되지 않는 경우(우측). 좌측의 글자는 선명하게 보이는 반면 우측의 글자는 뿌옇게 보인다.

그림2. 개발한 유리직물섬유 사진

깨지지 않는 스마트폰 화면 나온다!

- 유리섬유직물 적용한 고강도 플라스틱 디스플레이 기판 개발 -

- “기존 유리 기판 대체 가능해 일대 혁신 가져올 것” -

깨지지 않는 핸드폰 화면을 구현하고, 대화면 TV의 무거운 유리 기판 대신 가벼운 플라스틱 필름을 사용할 수 있는 길이 열렸다.

KAIST IT융합연구소 윤춘섭 교수(물리학과) 연구팀이 깨지기 쉬운 디스플레이 유리 기판을 대체할 수 있는 고강도 플라스틱 기판 원천기술을 개발했다.

윤 교수팀이 유리섬유직물을 무색투명 폴리이미드 필름에 함침시켜 만든 플라스틱 기판은 고내열, 고투명, 고유연, 고내화학, 고인장강도 특성을 갖고 있다. 소재는 플라스틱 필름의 장점인 유연성을 갖고 있으면서도 인장강도는 일반 유리보다 세 배 크고 강화유리와 비슷하다. 또 유리처럼 무색투명하고, 450℃까지 내열성을 가지며, 열팽창률은 기존 플라스틱 열팽창률의 10∼20%에 불과하다.

유리 기판은 표면이 매끄러울 뿐만 아니라 디스플레이 기판의 조건인 고내열, 고투명, 고내화학, 고인장강도 특성을 모두 가지고 있어 지금까지 핸드폰 화면, TV, 컴퓨터 모니터 등 거의 모든 디스플레이에 사용돼 왔다. 그러나 유리 기판은 무겁고 깨지기 쉬운 단점이 있어 최근 유리 기판을 대체할 목적으로 열적, 화학적 안정성이 우수한 플라스틱 재질의 무색투명 폴리이미드 필름이 활발하게 연구되고 있다.

그러나 무색투명 폴리이미드 필름은 내열성 및 기계적 강도가 충분하지 못하기 때문에 이를 보강하기 위해 유리섬유직물을 폴리이미드 필름에 함침시키면 필름의 표면 거칠기 및 광 투과도 조건이 악화되는 문제가 발생해 실용화되지 못하고 있다. 이는 유리섬유직물을 폴리이미드 전구체 용액에 함침시킬 때 용매가 증발하며 0.4µm(마이크로미터) 내외의 표면 거칠기가 발생하고, 무색투명 폴리이미드 필름과 유리섬유직물의 굴절률 불일치로 인한 광 산란이 심하게 발생하기 때문이다.

윤 교수팀은 투명 폴리이미드 필름의 굴절률을 유리섬유직물의 굴절률과 소수 네 자리까지 일치시키는 방법과, 필름의 표면 거칠기를 수 nm 수준으로 평탄화 시키는 핵심기술을 개발해 이 문제를 해결했다. 그 결과 110µm 두께의 유리섬유직물 함침 무색투명 폴리이미드 필름 기판에서 11ppm/℃의 열팽창률, 0.9nm의 표면 거칠기, 250MPa의 인장강도, 2mm의 굽힘곡률반경, 90%의 광 투과도를 달성했다.

윤춘섭 교수는 “개발된 기판은 기존 디스플레이의 유리 기판을 대체할 수 있고, 플렉서블 디스플레이 기판으로도 사용할 수 있다”며 “핸드폰 화면이 깨지는 문제점을 근본적으로 해결하고, 대면적 TV의 무게 및 두께를 획기적으로 줄일 수 있으며, 디스플레이 생산에 롤투롤 공정을 적용할 수 있어 디스플레이 산업에 일대 혁신을 가져올 수 있을 것”이라고 전망했다.

한편, 2008년부터 5년간 지식경제부의 ‘모바일 플렉시블 입출력 플랫폼 개발사업’의 지원으로 개발된 이 기술은 총 3건의 특허출원을 마치고 관련기업과 기술 이전을 협의 중이다.

그림1. 유리섬유직물의 굴절률이 무색투명 폴리이미드 필름의 굴절률과 일치된 경우의 필름 투명도(좌측)와 일치되지 않는 경우(우측). 좌측의 글자는 선명하게 보이는 반면 우측의 글자는 뿌옇게 보인다.

그림2. 개발한 유리직물섬유 사진

2013.05.14

조회수 19804

최경철 교수, 초고유연성 의류형 디스플레이 개발

〈 최 승 엽 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물과 유기발광다이오드(OLED)를 융합해 높은 유연성을 갖는 최고 효율의 의류형 디스플레이 기술을 개발했다.

최승엽 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 7월 21자 온라인 판에 게재됐다.

디스플레이는 차세대 스마트 제품 외형의 대부분을 차지할 정도로 그 중요성이 커지고 있다. 더불어 사물인터넷과 웨어러블 기술의 비중이 늘어나면서 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 기술도 주목받고 있다.

2011년 직물 위에 발광체를 형성한 연구 이후 실제 옷감 위에 디스플레이를 구현하기 위한 노력이 계속됐다. 하지만 직물 특유의 거친 표면과 유연한 특성 때문에 상용화 수준의 성능을 보여주지 못했다.

최 교수 연구팀은 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 구현을 위해 직물(fabric)형과 섬유(fiber)형 두 가지 방식으로 연구를 진행했다.

연구팀은 2015년에 열접착 평탄화 기술을 통해 거친 직물 위에서 수백 나노미터 두께의 유기발광소자를 동작하는 데 성공했다. 2016년에는 용액 속 실을 균일한 속도로 뽑는 딥 코팅(dip-coating) 기술을 통해 얇은 섬유 위에서도 높은 휘도를 갖는 고분자발광소자를 개발했다.

위와 같은 연구를 바탕으로 최 교수 연구팀은 옷감의 유연성을 유지하면서 높은 휘도와 효율 특성을 갖는 직물형 유기발광소자를 구현했다.

최고 수준의 전기 광학적 특성을 갖는 이 소자는 자체 개발한 유무기 복합 봉지(encapsulation) 기술을 통해 장기적 수명이 검증됐고, 굴곡 반경 2mm의 접히는 환경에서도 유기발광소자가 동작한다.

연구팀은 최고 수준의 휘도와 효율을 갖는 의류 형태의 유기발광 다이오드를 구현했다는 의의가 있으며 보고된 직물 기반의 발광소자 중 가장 유연하다고 밝혔다.

이번 연구를 통해 의류형 발광소자의 기계적 특성에 대한 심층적 분석이 더해져 직물 기반 전자산업 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

최승엽 박사과정은 “직물 특유의 엮이는 구조와 빈 공간은 유기발광소자에 가해지는 기계적 스트레스를 크게 낮추는 역할을 한다”며 “직물을 기판으로 사용해 디스플레이를 구현하면 유연하며 구겨지는 화면을 볼 수 있다”고 말했다.

최경철 교수는 “우리가 매일 입는 옷 위에서 디스플레이를 보는 것이 먼 미래가 아니다”며 “앞으로 빛이 나는 옷은 패션, 이-텍스타일(E-textile) 뿐 아니라 자동차 산업, 광치료와 같은 헬스케어 산업에도 큰 영향을 끼칠 것이다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜코오롱글로텍과의 공동 연구로 진행됐고 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 옷감 위에서 구동 되고 있는 유기발광다이오드 사진

사진2. 유기발광다이오드

사진3.고유연성 직물 기반 유기발광다이오드의 전류-전압-휘도 및 효율 특성

2017.08.24 조회수 23029

최경철 교수, 초고유연성 의류형 디스플레이 개발

〈 최 승 엽 박사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물과 유기발광다이오드(OLED)를 융합해 높은 유연성을 갖는 최고 효율의 의류형 디스플레이 기술을 개발했다.

최승엽 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 7월 21자 온라인 판에 게재됐다.

디스플레이는 차세대 스마트 제품 외형의 대부분을 차지할 정도로 그 중요성이 커지고 있다. 더불어 사물인터넷과 웨어러블 기술의 비중이 늘어나면서 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 기술도 주목받고 있다.

2011년 직물 위에 발광체를 형성한 연구 이후 실제 옷감 위에 디스플레이를 구현하기 위한 노력이 계속됐다. 하지만 직물 특유의 거친 표면과 유연한 특성 때문에 상용화 수준의 성능을 보여주지 못했다.

최 교수 연구팀은 의류 형태의 웨어러블 디스플레이 구현을 위해 직물(fabric)형과 섬유(fiber)형 두 가지 방식으로 연구를 진행했다.

연구팀은 2015년에 열접착 평탄화 기술을 통해 거친 직물 위에서 수백 나노미터 두께의 유기발광소자를 동작하는 데 성공했다. 2016년에는 용액 속 실을 균일한 속도로 뽑는 딥 코팅(dip-coating) 기술을 통해 얇은 섬유 위에서도 높은 휘도를 갖는 고분자발광소자를 개발했다.

위와 같은 연구를 바탕으로 최 교수 연구팀은 옷감의 유연성을 유지하면서 높은 휘도와 효율 특성을 갖는 직물형 유기발광소자를 구현했다.

최고 수준의 전기 광학적 특성을 갖는 이 소자는 자체 개발한 유무기 복합 봉지(encapsulation) 기술을 통해 장기적 수명이 검증됐고, 굴곡 반경 2mm의 접히는 환경에서도 유기발광소자가 동작한다.

연구팀은 최고 수준의 휘도와 효율을 갖는 의류 형태의 유기발광 다이오드를 구현했다는 의의가 있으며 보고된 직물 기반의 발광소자 중 가장 유연하다고 밝혔다.

이번 연구를 통해 의류형 발광소자의 기계적 특성에 대한 심층적 분석이 더해져 직물 기반 전자산업 발전에 도움이 될 수 있을 것으로 기대된다.

최승엽 박사과정은 “직물 특유의 엮이는 구조와 빈 공간은 유기발광소자에 가해지는 기계적 스트레스를 크게 낮추는 역할을 한다”며 “직물을 기판으로 사용해 디스플레이를 구현하면 유연하며 구겨지는 화면을 볼 수 있다”고 말했다.

최경철 교수는 “우리가 매일 입는 옷 위에서 디스플레이를 보는 것이 먼 미래가 아니다”며 “앞으로 빛이 나는 옷은 패션, 이-텍스타일(E-textile) 뿐 아니라 자동차 산업, 광치료와 같은 헬스케어 산업에도 큰 영향을 끼칠 것이다”고 말했다.

이번 연구는 ㈜코오롱글로텍과의 공동 연구로 진행됐고 산업통상자원부 산업기술혁신사업의 지원으로 수행됐다.

□ 사진 설명

사진1. 옷감 위에서 구동 되고 있는 유기발광다이오드 사진

사진2. 유기발광다이오드

사진3.고유연성 직물 기반 유기발광다이오드의 전류-전압-휘도 및 효율 특성

2017.08.24 조회수 23029 성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

2017.03.20 조회수 22482

성형진 교수, 미세유체칩 내 액적 위치 제어 기술 개발

우리 대학 기계공학과 성형진 교수 연구팀(유동제어연구실)이 열모세관 현상을 이용해 미세유체칩 내 액적의 위치를 정교하게 제어하는 기술을 개발했다.

박진수 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 영국왕립화학회(Royal Society of Chemistry)에서 발간하는 미세유체기술 및 마이크로타스(microTAS) 분야의 국제학술지인 랩온어칩(Lab on a Chip)지 2017년 6호의 표지논문으로 선정됐다.

(논문명: Acoustothermal tweezer for droplet sorting in a disposable microfluidic chip)

극소량의 유체 샘플을 이용해 동전만한 크기의 미세유체칩 내에서 복잡한 실험을 수행하기 위해서는 정교한 미세유체 기술이 필요하다.

특히 서로 섞이지 않는 두 유체로 구성된 액적을 기반으로 하는 미세유체역학 분야에서 액적의 위치를 정교하게 제어할 수 있는 기술이 필수적이다.

하지만 기존의 액적위치 제어기술은 한 쪽 방향으로만 제어할 수 있거나 마이크로 크기 수준에서는 정교하게 제어하지 못했다.

연구팀은 독자적으로 개발한 음향열적가열법을 통해 마이크로 수준의 동적 온도구배를 형성했고 이를 통해 미세유체칩 내에서 액적의 위치를 마이크로 크기 수준에서 정교하게 제어했다.

궁극적으로는 원하는 배출 유로로 액적을 분리할 수 있음을 증명했다.

성형진 교수 연구팀은 그동안 광력과 음향력 기반의 미세유체역학, 난류, 고체-유체 상호작용 연구 분야에서 탁월한 연구 성과를 내 SCI급 국제 학술지에 300여 편의 논문을 게재한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 창의연구지원사업, 글로벌박사펠로우십과 KAIST-KUSTAR의 지원으로 수행됐다.

박진수 박사과정은 “본 연구에서 개발된 기술은 액적의 양쪽에서 서로 반대방향으로 작용해 균형을 이루는 열모세관 힘을 이용해 액적의 위치를 마이크로스케일에서 정교하게 제어할 수 있다”고 말했다.

성 교수는 “본 연구에서 개발된 기술이 액적 기반 미세유체칩 내 생화학반응, 제약, 물질 합성 등에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 랩온어칩 표지

2017.03.20 조회수 22482 윤준보 교수, 700℃로 열처리된 나노와이어 옮기는 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 고온에 열처리된 나노와이어 다발 물질을 유연 기판에 옮기는 기술과 이를 이용한 고성능의 유연 에너지 수확 소자를 개발했다.

서민호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 및 공학 분야 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 1월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

대표적인 나노물질인 나노와이어(nanowire)는 나노미터 단위의 크기를 가지는 와이어 구조체를 말한다. 1차원 구조에 기반한 우수한 물리, 화학적 특성과 높은 응용성 덕분에 과학 및 공학적으로 중요하게 사용되고 있다.

특히 완벽하게 정렬된 배열, 평균보다 긴 길이 등 특수한 구조를 갖는 나노와이어는 그 성능이 더욱 우수한 것으로 밝혀졌다. 따라서 나노와이어들을 손쉽게 제작 및 분석하고 이를 통한 고성능의 응용 소자를 구현하려는 연구가 활발히 진행 중이다.

최근에는 물리, 화학적으로 우수한 나노와이어를 유연 기판에 제작하고 고성능 웨어러블 센서 등의 유연 전자소자에 응용하는 연구가 각광을 받고 있다.

그러나 기존 기술은 화학적 합성법으로 제조된 나노와이어를 용액에 섞어 유연 기판에 도포하는 무작위 분포 방식을 활용했기 때문에, 나노와이어의 구조적 장점을 활용하는 고성능 소자의 구현에는 어려움이 있다.

최첨단 나노 공정법과 내열성을 갖는 유연 물질을 이용하기도 하지만 이는 경제적으로 비효율적이고 700℃ 이상의 초고온에서 안정적인 재료를 제작하기에는 부적합해 사용 범위가 제한적이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 대면적으로 제작된 실리콘 나노그레이팅(nano-grating) 기판과 나노희생 층(nano-sacrificial layer) 공정을 결합하는 새로운 나노 옮기기(nano-transfer) 기술을 개발했다.

이 기술은 옮기기의 틀(mold)이 되는 나노그레이팅 기판과 나노와이어 사이에 존재하던 나노희생 층이 열처리 이후 나노와이어를 유연 기판으로 옮길 때 희생 층이 없어진다.

이를 통해서 초고온에서 물성 확보가 된 나노와이어를 정렬된 형태로 유연 기판에 안정적으로 제작할 수 있다.

연구팀은 개발된 기술을 이용해 700℃ 이상부터 물성이 확보되는 티탄산바륨 나노와이어를 유연 기판 위에 완벽하게 정렬해 제작했다.

또한 이를 웨어러블 에너지 수확에 응용해 기존에 보고된 일반적인 티탄산바륨 나노와이어 기반 에너지 수확 소자의 특성을 뛰어넘는 높은 전기적 에너지를 얻었다.

이 기술은 반도체식 공정인 물리기상 증착법을 기반으로 제작하기 때문에 세라믹, 반도체 등 다양한 물질을 나노와이어의 유연 기판 위 제작에 활용 가능하다.

유연 트랜지스터, 열전소자 등 다양한 고성능 유연 전자소자 제작에 활발히 이용 가능할 것으로 기대된다.

서민호 박사과정은 “물성이 향상된 나노와이어 물질을 유연 기판 위에 옮기고 이를 이용한 소자 수준의 성능 향상을 선보였다”며 “다양한 나노와이어 물질의 유연 기판 위 제작 및 고성능 웨어러블 전자 소자의 구현에 기반이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 도약연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.티탄산바륨( BaTiO₃) 나노와이어를 이용한 전사의 광학적, 물질적, 단면 전자현미경 결과

그림2. 개발된 새로운 나노와이어 전사 공정 과정과 나노희생층 식각 원리의 모식도

그림3. 에너지 수확소자의 모식도와 검지에 부착된 소자의 에너지 수확 실험 광학사진

2017.02.23 조회수 19073

윤준보 교수, 700℃로 열처리된 나노와이어 옮기는 기술 개발

우리 대학 전기및전자공학부 윤준보 교수 연구팀이 고온에 열처리된 나노와이어 다발 물질을 유연 기판에 옮기는 기술과 이를 이용한 고성능의 유연 에너지 수확 소자를 개발했다.

서민호 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 나노과학 및 공학 분야 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 1월 30일자 온라인 판에 게재됐다.

대표적인 나노물질인 나노와이어(nanowire)는 나노미터 단위의 크기를 가지는 와이어 구조체를 말한다. 1차원 구조에 기반한 우수한 물리, 화학적 특성과 높은 응용성 덕분에 과학 및 공학적으로 중요하게 사용되고 있다.

특히 완벽하게 정렬된 배열, 평균보다 긴 길이 등 특수한 구조를 갖는 나노와이어는 그 성능이 더욱 우수한 것으로 밝혀졌다. 따라서 나노와이어들을 손쉽게 제작 및 분석하고 이를 통한 고성능의 응용 소자를 구현하려는 연구가 활발히 진행 중이다.

최근에는 물리, 화학적으로 우수한 나노와이어를 유연 기판에 제작하고 고성능 웨어러블 센서 등의 유연 전자소자에 응용하는 연구가 각광을 받고 있다.

그러나 기존 기술은 화학적 합성법으로 제조된 나노와이어를 용액에 섞어 유연 기판에 도포하는 무작위 분포 방식을 활용했기 때문에, 나노와이어의 구조적 장점을 활용하는 고성능 소자의 구현에는 어려움이 있다.

최첨단 나노 공정법과 내열성을 갖는 유연 물질을 이용하기도 하지만 이는 경제적으로 비효율적이고 700℃ 이상의 초고온에서 안정적인 재료를 제작하기에는 부적합해 사용 범위가 제한적이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 대면적으로 제작된 실리콘 나노그레이팅(nano-grating) 기판과 나노희생 층(nano-sacrificial layer) 공정을 결합하는 새로운 나노 옮기기(nano-transfer) 기술을 개발했다.

이 기술은 옮기기의 틀(mold)이 되는 나노그레이팅 기판과 나노와이어 사이에 존재하던 나노희생 층이 열처리 이후 나노와이어를 유연 기판으로 옮길 때 희생 층이 없어진다.

이를 통해서 초고온에서 물성 확보가 된 나노와이어를 정렬된 형태로 유연 기판에 안정적으로 제작할 수 있다.

연구팀은 개발된 기술을 이용해 700℃ 이상부터 물성이 확보되는 티탄산바륨 나노와이어를 유연 기판 위에 완벽하게 정렬해 제작했다.

또한 이를 웨어러블 에너지 수확에 응용해 기존에 보고된 일반적인 티탄산바륨 나노와이어 기반 에너지 수확 소자의 특성을 뛰어넘는 높은 전기적 에너지를 얻었다.

이 기술은 반도체식 공정인 물리기상 증착법을 기반으로 제작하기 때문에 세라믹, 반도체 등 다양한 물질을 나노와이어의 유연 기판 위 제작에 활용 가능하다.

유연 트랜지스터, 열전소자 등 다양한 고성능 유연 전자소자 제작에 활발히 이용 가능할 것으로 기대된다.

서민호 박사과정은 “물성이 향상된 나노와이어 물질을 유연 기판 위에 옮기고 이를 이용한 소자 수준의 성능 향상을 선보였다”며 “다양한 나노와이어 물질의 유연 기판 위 제작 및 고성능 웨어러블 전자 소자의 구현에 기반이 될 것이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 도약연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1.티탄산바륨( BaTiO₃) 나노와이어를 이용한 전사의 광학적, 물질적, 단면 전자현미경 결과

그림2. 개발된 새로운 나노와이어 전사 공정 과정과 나노희생층 식각 원리의 모식도

그림3. 에너지 수확소자의 모식도와 검지에 부착된 소자의 에너지 수확 실험 광학사진

2017.02.23 조회수 19073 조병진, 이건재 교수, 레이저빔 공정을 이용한 고성능 유연 열전소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 조병진 교수와 신소재공학과 이건재 교수 공동 연구팀이 전자기기의 전력공급원으로 사용될 수 있는 고성능 유연 열전 소자를 개발했다.

김선진 박사와 이한얼 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 나노 및 에너지소재 분야 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 27일자에 게재됐다.

연구팀은 쿼츠 기판위에 스크린 프린팅 공정으로 열전 후막을 형성한 후 레이저빔 공정을 이용해 단단한 쿼츠 기판을 제거함으로써 쉽게 휘어지는 유연 열전 소자를 개발했다.

기존 상용 열전소자 양면에는 단단하고 무거운 세라믹 기판이 있어 휘어지지 않고 중량이 무거운 단점이 있었다. 따라서 굴곡이 있는 열원에 열전소자를 부착하여 사용하기 어려웠으며 활용이 매우 제한적이었다.

연구팀은 레이저빔을 열전소자 양면에 조사해 딱딱한 기판을 완전히 분리시키는 공정을 개발했다.

레이저빔을 이용한 기판 박리기술은 30 ns (ns : 10억분의 1초)의 매우 짧은 시간의 레이저빔을 조사하기 때문에 지난 2014년 동연구실에서 발표한 니켈박리 기술 (논문명: Wearable Thermoelectric Generator Fabricated on Glass Fabric) 보다 간편하고 공정 안전성이 매우 높다.

레이저를 이용한 기판 박리 공정기술을 개발함으로써 기존의 기판에서 발생하는 열에너지 손실문제를 개선함과 동시에 열전소자의 경량화와 유연화를 동시에 달성했다.

또한 스크린 프린팅으로 형성되는 열전후막 공정의 최적화를 통해 유연열전소자의 성능을 더욱 개선했다.

연구팀이 시험 개발한 유연 열전소자는 온도차 25 ֯C에서 단위 면적당 발전량 4.78 mW/cm2, 단위 무게당 발전량 20.8 mW/g로 최근 보고된 프린팅 기반 유연열전소자 중 가장 높은 전력밀도를 갖는다.

유연 열전소자는 잘 휘어지는 특성 때문에 굴곡이 있는 열원에 쉽게 부착해 여분의 전기에너지를 생산해 낼 수 있고 열이 발생하는 다양한 곳에 광범위하게 활용할 수 있다.

인체, 자동차, 항공기, 발전소, 산업현장 등 열이 발생하는 다양한 곳에 적용하여 여분의 전기에너지를 생산할 수 있기 때문에 그 활용성이 매우 넓다.

일례로 따뜻한 물이 흐르는 수도관 외부에 유연 열전소자를 부착하게 되면 물에서 발생하는 열을 이용해 전기에너지를 생산해 낼 수 있고, 무선 전자기기(wireless electronic device)를 동작 시킬 수 있다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 레이저 멀티스캔 박리 공정으로 제작된 유연 열전소자

2017.01.23 조회수 19101

조병진, 이건재 교수, 레이저빔 공정을 이용한 고성능 유연 열전소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 조병진 교수와 신소재공학과 이건재 교수 공동 연구팀이 전자기기의 전력공급원으로 사용될 수 있는 고성능 유연 열전 소자를 개발했다.

김선진 박사와 이한얼 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 나노 및 에너지소재 분야 국제학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 2016년 12월 27일자에 게재됐다.

연구팀은 쿼츠 기판위에 스크린 프린팅 공정으로 열전 후막을 형성한 후 레이저빔 공정을 이용해 단단한 쿼츠 기판을 제거함으로써 쉽게 휘어지는 유연 열전 소자를 개발했다.

기존 상용 열전소자 양면에는 단단하고 무거운 세라믹 기판이 있어 휘어지지 않고 중량이 무거운 단점이 있었다. 따라서 굴곡이 있는 열원에 열전소자를 부착하여 사용하기 어려웠으며 활용이 매우 제한적이었다.

연구팀은 레이저빔을 열전소자 양면에 조사해 딱딱한 기판을 완전히 분리시키는 공정을 개발했다.

레이저빔을 이용한 기판 박리기술은 30 ns (ns : 10억분의 1초)의 매우 짧은 시간의 레이저빔을 조사하기 때문에 지난 2014년 동연구실에서 발표한 니켈박리 기술 (논문명: Wearable Thermoelectric Generator Fabricated on Glass Fabric) 보다 간편하고 공정 안전성이 매우 높다.

레이저를 이용한 기판 박리 공정기술을 개발함으로써 기존의 기판에서 발생하는 열에너지 손실문제를 개선함과 동시에 열전소자의 경량화와 유연화를 동시에 달성했다.

또한 스크린 프린팅으로 형성되는 열전후막 공정의 최적화를 통해 유연열전소자의 성능을 더욱 개선했다.

연구팀이 시험 개발한 유연 열전소자는 온도차 25 ֯C에서 단위 면적당 발전량 4.78 mW/cm2, 단위 무게당 발전량 20.8 mW/g로 최근 보고된 프린팅 기반 유연열전소자 중 가장 높은 전력밀도를 갖는다.

유연 열전소자는 잘 휘어지는 특성 때문에 굴곡이 있는 열원에 쉽게 부착해 여분의 전기에너지를 생산해 낼 수 있고 열이 발생하는 다양한 곳에 광범위하게 활용할 수 있다.

인체, 자동차, 항공기, 발전소, 산업현장 등 열이 발생하는 다양한 곳에 적용하여 여분의 전기에너지를 생산할 수 있기 때문에 그 활용성이 매우 넓다.

일례로 따뜻한 물이 흐르는 수도관 외부에 유연 열전소자를 부착하게 되면 물에서 발생하는 열을 이용해 전기에너지를 생산해 낼 수 있고, 무선 전자기기(wireless electronic device)를 동작 시킬 수 있다.

이번 연구는 미래창조과학부와 한국연구재단이 추진하는 선도연구센터지원사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 레이저 멀티스캔 박리 공정으로 제작된 유연 열전소자

2017.01.23 조회수 19101 오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19 조회수 20913

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19 조회수 20913 최양규 교수, 10초 내 물에 녹는 보안용 메모리 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 물에 녹여 빠르게 폐기할 수 있는 보안용 메모리 소자를 개발했다.

연구팀이 개발한 보안용 비휘발성 저항변화메모리(Resistive Random Access Memory : RRAM)는 물에 쉽게 녹는 종이비누(Solid Sodium Glycerine : SSG) 위에 잉크젯 인쇄 기법을 통해 제작하는 방식이다. 소량의 물로 약 10초 이내에 용해시켜 저장된 정보를 파기시킬 수 있다.

배학열 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 12월 6일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Physically transient memory on a rapidly dissoluble paper for security application)

과거에는 저장된 정보를 안정적으로 오랫동안 유지하는 능력이 비휘발성 메모리 소자의 성능을 가늠하는 주요 지표였다. 하지만 최근 사물인터넷 시대로 접어들며 언제 어디서든 정보를 쉽게 공유할 수 있게 돼 정보 저장 뿐 아니라 정보 유출을 원천적으로 차단할 수 있는 보안용 반도체 개발이 요구되고 있다.

이를 위해 용해 가능한 메모리 소자, 종이 기판을 이용해 불에 태우는 보안용 소자 등이 개발되고 있다. 그러나 기존의 용해 가능한 소자는 파기에 시간이 매우 오래 걸리고 불에 태우는 기술은 점화 장치와 고온의 열이 필요하다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 물에 매우 빠르게 반응해 녹는 SSG 기판 위에 메모리 소자를 제작해 용해 시간을 수 초 내로 줄이는데 성공했다.

이 메모리 소자는 알칼리 금속 원소인 소듐(Sodium)과 글리세린(Glycerine)을 주성분으로 하고 친수성기를 가져 소량의 물에 반응해 분해된다.

용해 가능한 전자소자는 열과 수분에 취약할 수 있어 공정 조건이 매우 중요하다. 연구팀은 이 과정을 잉크젯 인쇄 기법을 통해 최적화된 점성과 열처리 조건으로 금속 전극을 상온 및 상압에서 증착했다.

또한 메모리 소자의 특성을 결정하는 저항변화층(Resistive Switching Layer)인 산화하프늄(HfO2)도 우수한 메모리 특성을 얻도록 150도 이하의 저온에서 증착했다. 이를 통해 평상시 습도에서는 안정적이면서도 소량의 물에서만 반응하는 소자를 제작했다.

연구팀은 휘어지는 종이비누 형태의 SSG 기판을 이용하고, 잉크젯 인쇄기법을 이용해 ‘금속-절연막-금속’ 구조의 2단자 저항 변화메모리를 제작하기 때문에 다른 보안용 소자보다 비용 절감 효과가 매우 크다고 밝혔다.

1저자인 배학열 박사과정은 “이 기술은 저항변화메모리 소자를 이용해 기존 실리콘 기판 기반의 기술 대비 10분의 1 수준의 저비용으로 제작 가능하다”며 “소량의 물로 빠르게 폐기할 수 있어 향후 보안용 소자로 응용 가능할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 한국연구재단과 나노종합기술원의 지원을 통해 수행됐고, 배학열 박사과정은 한국연구재단의 글로벌박사펠로우십에 선정돼 지원을 받고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 메모리 소자가 물에 용해되는 과정

그림2. 최양규 교수팀이 개발한 보안용 메모리 소자

그림3. 보안용 메모리 소자 모식도

2016.12.22 조회수 22340

최양규 교수, 10초 내 물에 녹는 보안용 메모리 소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 최양규 교수 연구팀이 물에 녹여 빠르게 폐기할 수 있는 보안용 메모리 소자를 개발했다.

연구팀이 개발한 보안용 비휘발성 저항변화메모리(Resistive Random Access Memory : RRAM)는 물에 쉽게 녹는 종이비누(Solid Sodium Glycerine : SSG) 위에 잉크젯 인쇄 기법을 통해 제작하는 방식이다. 소량의 물로 약 10초 이내에 용해시켜 저장된 정보를 파기시킬 수 있다.

배학열 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 네이처 자매지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’ 12월 6일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Physically transient memory on a rapidly dissoluble paper for security application)

과거에는 저장된 정보를 안정적으로 오랫동안 유지하는 능력이 비휘발성 메모리 소자의 성능을 가늠하는 주요 지표였다. 하지만 최근 사물인터넷 시대로 접어들며 언제 어디서든 정보를 쉽게 공유할 수 있게 돼 정보 저장 뿐 아니라 정보 유출을 원천적으로 차단할 수 있는 보안용 반도체 개발이 요구되고 있다.

이를 위해 용해 가능한 메모리 소자, 종이 기판을 이용해 불에 태우는 보안용 소자 등이 개발되고 있다. 그러나 기존의 용해 가능한 소자는 파기에 시간이 매우 오래 걸리고 불에 태우는 기술은 점화 장치와 고온의 열이 필요하다는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 물에 매우 빠르게 반응해 녹는 SSG 기판 위에 메모리 소자를 제작해 용해 시간을 수 초 내로 줄이는데 성공했다.

이 메모리 소자는 알칼리 금속 원소인 소듐(Sodium)과 글리세린(Glycerine)을 주성분으로 하고 친수성기를 가져 소량의 물에 반응해 분해된다.

용해 가능한 전자소자는 열과 수분에 취약할 수 있어 공정 조건이 매우 중요하다. 연구팀은 이 과정을 잉크젯 인쇄 기법을 통해 최적화된 점성과 열처리 조건으로 금속 전극을 상온 및 상압에서 증착했다.

또한 메모리 소자의 특성을 결정하는 저항변화층(Resistive Switching Layer)인 산화하프늄(HfO2)도 우수한 메모리 특성을 얻도록 150도 이하의 저온에서 증착했다. 이를 통해 평상시 습도에서는 안정적이면서도 소량의 물에서만 반응하는 소자를 제작했다.

연구팀은 휘어지는 종이비누 형태의 SSG 기판을 이용하고, 잉크젯 인쇄기법을 이용해 ‘금속-절연막-금속’ 구조의 2단자 저항 변화메모리를 제작하기 때문에 다른 보안용 소자보다 비용 절감 효과가 매우 크다고 밝혔다.

1저자인 배학열 박사과정은 “이 기술은 저항변화메모리 소자를 이용해 기존 실리콘 기판 기반의 기술 대비 10분의 1 수준의 저비용으로 제작 가능하다”며 “소량의 물로 빠르게 폐기할 수 있어 향후 보안용 소자로 응용 가능할 것이다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부 한국연구재단과 나노종합기술원의 지원을 통해 수행됐고, 배학열 박사과정은 한국연구재단의 글로벌박사펠로우십에 선정돼 지원을 받고 있다.

□ 그림 설명

그림1. 메모리 소자가 물에 용해되는 과정

그림2. 최양규 교수팀이 개발한 보안용 메모리 소자

그림3. 보안용 메모리 소자 모식도

2016.12.22 조회수 22340 이건재, 최성율 교수, 고체 상분리 현상에 의한 그래핀 생성원리 발견

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝혔다.

기존에 활용되고 있는 화학기상증착(Chemical Vapor Deposition, CVD) 기반의 그래핀 합성법이 상당시간의 고온 공정을 필요로 하는 것과 달리 새로운 레이저 열처리법은 상온환경에서 단시간의 공정으로 그래핀을 합성할 수 있어 향후 그래핀 활용의 폭을 넓힐 수 있을 전망이다.

연구진은 단결정 탄화규소 소재 표면에 나노초(10억분의 1초) 단위의 극히 짧은 시간 동안 레이저를 쪼여 표면을 순간적으로 녹였다가 다시 응고시켰다. 그러자 탄화규소 표면이 두께 2.5나노미터의 탄소(C) 초박막층과 그 아래 두께 5나노미터의 규소(Si, 실리콘)층으로 분리되는 상분리 현상이 나타났다. 여기에 레이저를 다시 쪼이자 안쪽 실리콘층은 증발하고, 탄소층은 그래핀이 됨을 확인했다.

특히 탄화규소와 같은 이종원소 화합물과 레이저의 상호작용에 대한 연구는 아주 짧은 시간에 일어나는 복잡한 상전이 현상으로 지금까지 그 규명이 쉽지 않았다. 그러나 연구진은 레이저에 의해 순간적으로 유도된 탄소 및 실리콘의 초박막층을 고해상도 전자현미경으로 촬영하고, 실리콘과 같은 반도체 물질이 고체와 액체 상태일 때 나타나는 광학 반사율이 다르다는 점에 착안해 탄화규소의 고체 상분리 현상을 성공적으로 규명해낼 수 있었다.

연구에 활용된 레이저 열처리기술은 AMOLED(능동형 유기발광다이오드) 등 상용 디스플레이 생산공정에 널리 활용되고 있는 방법으로, CVD 공정과 달리 레이저로 소재 표면만 순간적으로 가열하기 때문에 열에 약한 플라스틱 기판 등에도 활용이 가능하여, 향후 플렉시블 전자 분야로 응용의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

이 교수는 "이번 연구 결과를 통해 레이저 기술이 그래핀과 같은 2차원 나노소재에 보다 폭넓게 응용될 수 있을 것이다”고 말했다.

최 교수는 "앞으로 다양한 고체 화합물과 레이저의 상호작용을 규명해 이들의 상분리 현상을 활용하면 새로운 나노소재 개발을 기대할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 최신호에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 단결정 탄화규소의 용융을 통한 상분리 현상의 원리를 밝혀내는 분자동역학 시뮬레이션의 모식도

그림2. 레이저에 의해 순간적으로 유도된 단결정 탄화규소의 용융 및 응고 현상을 증명하는 실시간 시간 분해능 반사율 (In-situ time-resolved reflectance) 측정 스펙트럼

그림3. 레이저가 조사된 탄화규소 표면의 전체적인 전자현미경 사진(a) 및 이로 의한 탄소와 실리콘으로의 상분리 현상을 촬영한 고해상도 전자현미경 사진(b)

2016.12.05 조회수 23795

이건재, 최성율 교수, 고체 상분리 현상에 의한 그래핀 생성원리 발견

우리 대학 신소재공학과 이건재 교수와 전기및전자공학부 최성율 교수 연구팀이 초단시간의 레이저를 조사해 단결정 탄화규소(SiC)의 고체 상분리 현상을 발견하고 이를 활용한 그래핀 생성원리를 밝혔다.

기존에 활용되고 있는 화학기상증착(Chemical Vapor Deposition, CVD) 기반의 그래핀 합성법이 상당시간의 고온 공정을 필요로 하는 것과 달리 새로운 레이저 열처리법은 상온환경에서 단시간의 공정으로 그래핀을 합성할 수 있어 향후 그래핀 활용의 폭을 넓힐 수 있을 전망이다.

연구진은 단결정 탄화규소 소재 표면에 나노초(10억분의 1초) 단위의 극히 짧은 시간 동안 레이저를 쪼여 표면을 순간적으로 녹였다가 다시 응고시켰다. 그러자 탄화규소 표면이 두께 2.5나노미터의 탄소(C) 초박막층과 그 아래 두께 5나노미터의 규소(Si, 실리콘)층으로 분리되는 상분리 현상이 나타났다. 여기에 레이저를 다시 쪼이자 안쪽 실리콘층은 증발하고, 탄소층은 그래핀이 됨을 확인했다.

특히 탄화규소와 같은 이종원소 화합물과 레이저의 상호작용에 대한 연구는 아주 짧은 시간에 일어나는 복잡한 상전이 현상으로 지금까지 그 규명이 쉽지 않았다. 그러나 연구진은 레이저에 의해 순간적으로 유도된 탄소 및 실리콘의 초박막층을 고해상도 전자현미경으로 촬영하고, 실리콘과 같은 반도체 물질이 고체와 액체 상태일 때 나타나는 광학 반사율이 다르다는 점에 착안해 탄화규소의 고체 상분리 현상을 성공적으로 규명해낼 수 있었다.

연구에 활용된 레이저 열처리기술은 AMOLED(능동형 유기발광다이오드) 등 상용 디스플레이 생산공정에 널리 활용되고 있는 방법으로, CVD 공정과 달리 레이저로 소재 표면만 순간적으로 가열하기 때문에 열에 약한 플라스틱 기판 등에도 활용이 가능하여, 향후 플렉시블 전자 분야로 응용의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대된다.

이 교수는 "이번 연구 결과를 통해 레이저 기술이 그래핀과 같은 2차원 나노소재에 보다 폭넓게 응용될 수 있을 것이다”고 말했다.

최 교수는 "앞으로 다양한 고체 화합물과 레이저의 상호작용을 규명해 이들의 상분리 현상을 활용하면 새로운 나노소재 개발을 기대할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구결과는 자연과학 및 응용과학 분야 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 최신호에 게재됐다.

□ 그림 설명

그림1. 단결정 탄화규소의 용융을 통한 상분리 현상의 원리를 밝혀내는 분자동역학 시뮬레이션의 모식도

그림2. 레이저에 의해 순간적으로 유도된 단결정 탄화규소의 용융 및 응고 현상을 증명하는 실시간 시간 분해능 반사율 (In-situ time-resolved reflectance) 측정 스펙트럼

그림3. 레이저가 조사된 탄화규소 표면의 전체적인 전자현미경 사진(a) 및 이로 의한 탄소와 실리콘으로의 상분리 현상을 촬영한 고해상도 전자현미경 사진(b)

2016.12.05 조회수 23795 최경철 교수, 직물위에 유기발광다이오드(OLED) 형성 기술 개발

〈 학술지에 게재된 표지논문 〉

옷처럼 편하게 입으면서도 디스플레이 기능을 수행할 수 있는 OLED 기술이 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물 기판 위에 유기발광다이오드(OLED)를 형성해 웨어러블 디스플레이를 실현할 수 있는 원천기술을 개발했다.

연구팀의 직물 OLED는 다층 박막봉지 기술(Thin-film Encapsulation)을 적용한 상태에서도 유연함을 잃지 않았고 1천 시간 이상의 동작 수명을 유지했다.

㈜코오롱글로텍과 공동으로 진행된 이번 연구는 나노전자 기술 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 일렉트로닉 머티리얼즈(Advanced Electronic Materials)’ 11월 16일 표지논문으로 선정됐다.

플라스틱 기판을 기반으로 한 유연 디스플레이는 플라스틱 기판이 얇을수록 뛰어난 유연성을 보인다. 하지만 얇게 만들수록 쉽게 찢어지는 문제가 발생하고 내구성이 약해지게 된다.

반면 직물은 씨실과 날실로 이뤄진 구조로 전체 직물은 두껍지만 여러 가닥의 수 마이크로미터 두께의 섬유들이 엮여있어 매우 유연하면서도 뛰어난 내구성을 갖는다. 연구팀은 이 점에 주목해 직물 OLED 형성 기술을 연구했다.

일반 옷감에 쓰이는 직물은 표면이 거칠고 온도 상승에 따라 부피가 팽창하는 열팽창계수(Coefficient of Thermal Expansion)가 커 열 증착 과정을 거치는 OLED 소자 형성 과정에서 문제가 발생한다.

연구팀이 개발한 평탄화 공정은 이러한 문제를 해결했다. 직물의 유연한 성질을 잃지 않으면서도 유리 기판과 같이 평평한 형태의 직물을 구현했다. 또한 이 평탄화된 직물은 동일 두께의 플라스틱 기판보다 더 유연했다.

연구팀은 평탄화 된 직물 위에 진공 열 증착 공정으로 OLED를 형성했고 OLED를 보호하기 위해 수분과 산소의 침투를 막는 다층 박막봉지 기술을 적용했다.

다층 박막봉지 기술이 적용된 직물 OLED는 1천 시간 이상의 동작 수명과 3천 500시간 이상의 유휴 수명을 갖는 것으로 확인됐다. 결과적으로 플라스틱보다 유연하면서 소자의 신뢰성까지 보장할 수 있는 디스플레이 소자를 구현했다.

연구팀은 이번 연구 결과가 산업적으로 플라스틱 OLED에서 진보된 패브릭 기판의 OLED 기술을 제시할 것이라고 예상했다.

최 교수는 “플라스틱보다 유연하면서 뛰어난 신뢰성을 보인 직물 OLED는 옷처럼 편한 웨어러블 디스플레이를 구현할 수 있을 것이다”며 “작년 실 한 올마다 OLED를 구축했던 성과에 이어 보다 실현 가능한 기술을 개발했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

김우현 박사와 권선일 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 산업통상자원부의 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작된 직물 기판 위에 형성된 OLED 구동 사진

그림2. 직물 위에 형성된 OLED 구조

그림3. 단면 SEM 사진

2016.11.22 조회수 24077

최경철 교수, 직물위에 유기발광다이오드(OLED) 형성 기술 개발

〈 학술지에 게재된 표지논문 〉

옷처럼 편하게 입으면서도 디스플레이 기능을 수행할 수 있는 OLED 기술이 개발됐다.

우리 대학 전기및전자공학부 최경철 교수 연구팀이 직물 기판 위에 유기발광다이오드(OLED)를 형성해 웨어러블 디스플레이를 실현할 수 있는 원천기술을 개발했다.

연구팀의 직물 OLED는 다층 박막봉지 기술(Thin-film Encapsulation)을 적용한 상태에서도 유연함을 잃지 않았고 1천 시간 이상의 동작 수명을 유지했다.

㈜코오롱글로텍과 공동으로 진행된 이번 연구는 나노전자 기술 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 일렉트로닉 머티리얼즈(Advanced Electronic Materials)’ 11월 16일 표지논문으로 선정됐다.

플라스틱 기판을 기반으로 한 유연 디스플레이는 플라스틱 기판이 얇을수록 뛰어난 유연성을 보인다. 하지만 얇게 만들수록 쉽게 찢어지는 문제가 발생하고 내구성이 약해지게 된다.

반면 직물은 씨실과 날실로 이뤄진 구조로 전체 직물은 두껍지만 여러 가닥의 수 마이크로미터 두께의 섬유들이 엮여있어 매우 유연하면서도 뛰어난 내구성을 갖는다. 연구팀은 이 점에 주목해 직물 OLED 형성 기술을 연구했다.

일반 옷감에 쓰이는 직물은 표면이 거칠고 온도 상승에 따라 부피가 팽창하는 열팽창계수(Coefficient of Thermal Expansion)가 커 열 증착 과정을 거치는 OLED 소자 형성 과정에서 문제가 발생한다.

연구팀이 개발한 평탄화 공정은 이러한 문제를 해결했다. 직물의 유연한 성질을 잃지 않으면서도 유리 기판과 같이 평평한 형태의 직물을 구현했다. 또한 이 평탄화된 직물은 동일 두께의 플라스틱 기판보다 더 유연했다.

연구팀은 평탄화 된 직물 위에 진공 열 증착 공정으로 OLED를 형성했고 OLED를 보호하기 위해 수분과 산소의 침투를 막는 다층 박막봉지 기술을 적용했다.

다층 박막봉지 기술이 적용된 직물 OLED는 1천 시간 이상의 동작 수명과 3천 500시간 이상의 유휴 수명을 갖는 것으로 확인됐다. 결과적으로 플라스틱보다 유연하면서 소자의 신뢰성까지 보장할 수 있는 디스플레이 소자를 구현했다.

연구팀은 이번 연구 결과가 산업적으로 플라스틱 OLED에서 진보된 패브릭 기판의 OLED 기술을 제시할 것이라고 예상했다.

최 교수는 “플라스틱보다 유연하면서 뛰어난 신뢰성을 보인 직물 OLED는 옷처럼 편한 웨어러블 디스플레이를 구현할 수 있을 것이다”며 “작년 실 한 올마다 OLED를 구축했던 성과에 이어 보다 실현 가능한 기술을 개발했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

김우현 박사와 권선일 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 산업통상자원부의 산업기술혁신사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 제작된 직물 기판 위에 형성된 OLED 구동 사진

그림2. 직물 위에 형성된 OLED 구조

그림3. 단면 SEM 사진

2016.11.22 조회수 24077 최정우, 조병진, 김상욱 교수, 3차원 그래핀 기반 평판 스피커 개발

우리 대학 전기 및 전자공학부 최정우, 조병진 교수, 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 3차원 그래핀 에어로젤을 이용해 전기 에너지로부터 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있는 초박형 열음향 스피커를 개발했다.

이번 연구 결과는 나노 분야 학술지 ‘에이씨에스 에이엠아이(ACS AMI : ACS advanced Materials & Interfaces)’ 8월 17일자 온라인 판에 게재됐고 9월 9일자 IEEE 스펙트럼을 통해 외신에 소개됐다.

이번 연구는 김충선 박사과정, 이경은 박사과정, 기계공학과 이정민 박사가 공동 저자로 참여했다.

열음향 스피커란 얇은 도체에 교류 전기 신호를 인가함으로써 발생되는 열의 파동을 통해 공기의 진동을 발생시키는 원리로 소리를 낼 수 있는 스피커이다. 기존의 다이내믹 스피커와 다르게 매우 얇고 유연하게 만들 수 있다.

또한 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있고 모든 방향으로 동일한 위상의 소리가 발생되기 때문에 어떠한 구조물에 붙이더라도 감쇄 없이 소리를 발생시킬 수 있는 장점이 있다.

열음향 스피커는 열을 발생시키는 도체의 열용량이 작을수록 효율이 높아져 그래핀 등의 얇은 박막이 스피커 구현의 적합한 재료로 여겨진다.

그러나 매우 얇은 나노 박막들을 지지하기 위한 기판에 의한 열 손실은 열음향 스피커의 효율을 감소시키는 문제점으로 지적됐다.

연구팀은 수 나노미터의 그래핀으로 이루어진 삼차원 그래핀 에어로젤 구조를 열음향 스피커에 적용시켜 그래핀의 열용량은 유지하면서 기판으로의 열 손실은 최소화된 삼차원 그래핀 열음향 스피커를 제안했다.

김상욱 교수 연구팀에서 개발한 이 삼차원 그래핀 구조는 산화 그래핀 용액을 동결 건조하고 열처리해 환원 및 도핑하는 간단한 과정을 통해 얻어질 수 있어 대량 생산이 가능하고 원하는 모양대로 가공이 가능하다.

최정우, 조병진 교수 공동 연구팀은 삼차원 그래핀이 최적의 효율로 소리를 발생시키기 위한 조건 및 구조를 이론적, 실험적으로 규명했다. 그리고 이를 사용해 어레이 형태의 스피커를 제작했고 현재까지 보고된 이차원 및 삼차원 열음향 스피커에 비해 향상된 음압 레벨을 보임을 입증했다.

제 1저자인 김충선 박사과정은 "이번 연구를 통해 대량 생산이 가능한 삼차원 그래핀 에어로젤로 손쉽게 제작이 가능한 열음향 스피커를 개발했다"며 "교내의 다양한 주제로 연구중인 그룹들이 가지고 있는 기술의 융합이 성과를 내는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술 육성센터 및 한국연구재단 창의연구지원사업 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 16개의 삼차원 그래핀 에어로젤로 구성된 어레이 열음향 스피커

그림2. 제작 과정 및 삼차원 그래핀 에어로젤의 특성

2016.09.30 조회수 16250

최정우, 조병진, 김상욱 교수, 3차원 그래핀 기반 평판 스피커 개발

우리 대학 전기 및 전자공학부 최정우, 조병진 교수, 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 3차원 그래핀 에어로젤을 이용해 전기 에너지로부터 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있는 초박형 열음향 스피커를 개발했다.

이번 연구 결과는 나노 분야 학술지 ‘에이씨에스 에이엠아이(ACS AMI : ACS advanced Materials & Interfaces)’ 8월 17일자 온라인 판에 게재됐고 9월 9일자 IEEE 스펙트럼을 통해 외신에 소개됐다.

이번 연구는 김충선 박사과정, 이경은 박사과정, 기계공학과 이정민 박사가 공동 저자로 참여했다.

열음향 스피커란 얇은 도체에 교류 전기 신호를 인가함으로써 발생되는 열의 파동을 통해 공기의 진동을 발생시키는 원리로 소리를 낼 수 있는 스피커이다. 기존의 다이내믹 스피커와 다르게 매우 얇고 유연하게 만들 수 있다.

또한 박막의 진동 없이 소리를 발생시킬 수 있고 모든 방향으로 동일한 위상의 소리가 발생되기 때문에 어떠한 구조물에 붙이더라도 감쇄 없이 소리를 발생시킬 수 있는 장점이 있다.

열음향 스피커는 열을 발생시키는 도체의 열용량이 작을수록 효율이 높아져 그래핀 등의 얇은 박막이 스피커 구현의 적합한 재료로 여겨진다.

그러나 매우 얇은 나노 박막들을 지지하기 위한 기판에 의한 열 손실은 열음향 스피커의 효율을 감소시키는 문제점으로 지적됐다.

연구팀은 수 나노미터의 그래핀으로 이루어진 삼차원 그래핀 에어로젤 구조를 열음향 스피커에 적용시켜 그래핀의 열용량은 유지하면서 기판으로의 열 손실은 최소화된 삼차원 그래핀 열음향 스피커를 제안했다.

김상욱 교수 연구팀에서 개발한 이 삼차원 그래핀 구조는 산화 그래핀 용액을 동결 건조하고 열처리해 환원 및 도핑하는 간단한 과정을 통해 얻어질 수 있어 대량 생산이 가능하고 원하는 모양대로 가공이 가능하다.

최정우, 조병진 교수 공동 연구팀은 삼차원 그래핀이 최적의 효율로 소리를 발생시키기 위한 조건 및 구조를 이론적, 실험적으로 규명했다. 그리고 이를 사용해 어레이 형태의 스피커를 제작했고 현재까지 보고된 이차원 및 삼차원 열음향 스피커에 비해 향상된 음압 레벨을 보임을 입증했다.

제 1저자인 김충선 박사과정은 "이번 연구를 통해 대량 생산이 가능한 삼차원 그래핀 에어로젤로 손쉽게 제작이 가능한 열음향 스피커를 개발했다"며 "교내의 다양한 주제로 연구중인 그룹들이 가지고 있는 기술의 융합이 성과를 내는 데 큰 도움이 됐다"고 말했다.

이번 연구는 삼성미래기술 육성센터 및 한국연구재단 창의연구지원사업 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 16개의 삼차원 그래핀 에어로젤로 구성된 어레이 열음향 스피커

그림2. 제작 과정 및 삼차원 그래핀 에어로젤의 특성

2016.09.30 조회수 16250 물질 간 온도차이로 전자구름 세계 첫 관찰

모든 물체는 매우 작은 알갱이인 원자로 이루어져 있다. 원자는 모든 무게를 함유하는 원자핵과 그 주변을 구름모양으로 둘러싼 상대적으로 매우 가벼운 전자로 구성돼 있다.

전자의 구름모양을 상온에서도 정확하게 관찰하는 새로운 전자현미경 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다. 전자구름을 최초 관찰했던 주사터널링현미경 기술 이후 33년만이다.

KAIST(총장 강성모) 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사는 온도 차이를 이용해 전압을 발생시켜 선명한 원자의 영상은 물론 전자의 구름모양도 관찰할 수 있는 주사제벡현미경(SSM, Scanning Seebeck Microscope)을 개발했다.

연구 결과는 미국 물리학회가 발행하는 물리학분야 최고 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 1일자 온라인 판에 게재됐다.

상온에서도 매우 높은 해상도를 보여주는 주사제벡현미경은 그래핀·반도체의 결함을 원자단위까지 정확하게 관찰할 수 있어 이들 제품의 품질과 가격경쟁력 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 또 주사제백현미경의 원리를 열전소재 연구에 활용하면 차세대 고효율 열전소재를 개발하는데 도움이 될 것으로 전망된다.

고대 그리스 철학자 데모크리토스는 물체를 쪼개고 쪼개다보면 더 이상 쪼갤 수 없는 입자를 만나게 된다고 주장했고 이 입자를 ‘원자’라고 이름 붙였다. 이후 많은 가설과 실험을 거쳐 1920년대 ‘전자는 파동’이라는 양자역학이 확립되었다. 이제 과학자들은 원자 내부에는 원자핵과 주위를 둘러싼 구름 모양의 전자가 존재한다고 믿는다.

이러한 전자의 구름 모양을 최초로 관측한 기술이 1981년 스위스 IBM에서 발명된 주사터널링현미경(STM, Scanning Tunneling Microscope)이고, 현재까지 전자구름을 관측할 수 있는 유일한 기술이었다. 이 발명의 공로로 비니히와 로러 박사는 1986년 노벨 물리학상을 받았다.

그러나 이 기술은 아주 작은 전기신호를 감지하기 위해 초정밀·극저온·무진동 환경이 요구되는 등 응용에 많은 제약이 있었다. 또 전압을 가해 전류를 측정하는 기존 방식은 전류가 흐르면서 원자핵을 둘러싸고 있는 전자구름에 영향을 주어 실제로는 왜곡된 형태를 보는 것이다.

연구팀은 기존 방식을 완전히 탈피, 한쪽에 열을 가해 두 물질의 온도차로 전압이 발생하는 ‘제벡효과’라는 물리현상을 활용했다.

연구팀은 관찰하고자 하는 그래핀을 약간 가열된 온도(37~57℃)에 두고 탐침은 상온(27℃)에 있도록 해 이로 인해 발생되는 전압을 측정했다. 그 결과 상온에서 전자구름이 물결치는 모양을 세계 최초로 관찰하는데 성공했다. 결함주변에서 전자가 물결치는 모양은 양자역학 현상의 주요 특징 중 하나이다.

더 나아가 연구팀은 원자수준 제벡효과로부터 전자구름이 관측되는 이론적 원리를 양자역학에 기초해 규명했으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 실험 결과를 해석하는 기술도 확보했다.

김용현 교수는 “그동안 잘 알려져 있지 않은 나노 열물리 현상을 이해할 수 있는 기본 틀을 잡는데 성공했다”며 “주사제벡현미경 기술이 응집물질 표면연구의 중요한 새 도구로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

여호기 박사는 “열과 전자의 상호작용을 이용하면 마치 기존 주사터널링현미경 기술에 자연적인 미분증폭기를 설치한 효과가 발생한다는 사실을 증명한 것”이이라며 “향후 기존 기술과 상호보완적으로 기능할 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사가 공동으로 주도한 이번 연구는 KAIST 나노과학기술대학원 이의섭 석박통합과정 학생과 한국표준과학연구원 조상희 박사가 참여했고, 미래창조과학부 중견연구자지원사업 핵심연구와 글로벌프론티어사업, 신기술융합형성장동력사업의 지원 하에 수행되었다.

그림1. 주사제벡현미경의 개념도와 동작원리. 탐침과 샘플이 각각 다른 온도에 있고 이 때문에 전압이 발생한다.

그림2. 주사제벡현미경을 이용해 상온 그래핀에서 관측된 전자가 물결치는 모양.

2014.04.02 조회수 19796

물질 간 온도차이로 전자구름 세계 첫 관찰

모든 물체는 매우 작은 알갱이인 원자로 이루어져 있다. 원자는 모든 무게를 함유하는 원자핵과 그 주변을 구름모양으로 둘러싼 상대적으로 매우 가벼운 전자로 구성돼 있다.

전자의 구름모양을 상온에서도 정확하게 관찰하는 새로운 전자현미경 기술이 국내 연구진에 의해 세계 최초로 개발됐다. 전자구름을 최초 관찰했던 주사터널링현미경 기술 이후 33년만이다.

KAIST(총장 강성모) 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사는 온도 차이를 이용해 전압을 발생시켜 선명한 원자의 영상은 물론 전자의 구름모양도 관찰할 수 있는 주사제벡현미경(SSM, Scanning Seebeck Microscope)을 개발했다.

연구 결과는 미국 물리학회가 발행하는 물리학분야 최고 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 1일자 온라인 판에 게재됐다.

상온에서도 매우 높은 해상도를 보여주는 주사제벡현미경은 그래핀·반도체의 결함을 원자단위까지 정확하게 관찰할 수 있어 이들 제품의 품질과 가격경쟁력 향상에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 또 주사제백현미경의 원리를 열전소재 연구에 활용하면 차세대 고효율 열전소재를 개발하는데 도움이 될 것으로 전망된다.

고대 그리스 철학자 데모크리토스는 물체를 쪼개고 쪼개다보면 더 이상 쪼갤 수 없는 입자를 만나게 된다고 주장했고 이 입자를 ‘원자’라고 이름 붙였다. 이후 많은 가설과 실험을 거쳐 1920년대 ‘전자는 파동’이라는 양자역학이 확립되었다. 이제 과학자들은 원자 내부에는 원자핵과 주위를 둘러싼 구름 모양의 전자가 존재한다고 믿는다.

이러한 전자의 구름 모양을 최초로 관측한 기술이 1981년 스위스 IBM에서 발명된 주사터널링현미경(STM, Scanning Tunneling Microscope)이고, 현재까지 전자구름을 관측할 수 있는 유일한 기술이었다. 이 발명의 공로로 비니히와 로러 박사는 1986년 노벨 물리학상을 받았다.

그러나 이 기술은 아주 작은 전기신호를 감지하기 위해 초정밀·극저온·무진동 환경이 요구되는 등 응용에 많은 제약이 있었다. 또 전압을 가해 전류를 측정하는 기존 방식은 전류가 흐르면서 원자핵을 둘러싸고 있는 전자구름에 영향을 주어 실제로는 왜곡된 형태를 보는 것이다.

연구팀은 기존 방식을 완전히 탈피, 한쪽에 열을 가해 두 물질의 온도차로 전압이 발생하는 ‘제벡효과’라는 물리현상을 활용했다.

연구팀은 관찰하고자 하는 그래핀을 약간 가열된 온도(37~57℃)에 두고 탐침은 상온(27℃)에 있도록 해 이로 인해 발생되는 전압을 측정했다. 그 결과 상온에서 전자구름이 물결치는 모양을 세계 최초로 관찰하는데 성공했다. 결함주변에서 전자가 물결치는 모양은 양자역학 현상의 주요 특징 중 하나이다.

더 나아가 연구팀은 원자수준 제벡효과로부터 전자구름이 관측되는 이론적 원리를 양자역학에 기초해 규명했으며, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 실험 결과를 해석하는 기술도 확보했다.

김용현 교수는 “그동안 잘 알려져 있지 않은 나노 열물리 현상을 이해할 수 있는 기본 틀을 잡는데 성공했다”며 “주사제벡현미경 기술이 응집물질 표면연구의 중요한 새 도구로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

여호기 박사는 “열과 전자의 상호작용을 이용하면 마치 기존 주사터널링현미경 기술에 자연적인 미분증폭기를 설치한 효과가 발생한다는 사실을 증명한 것”이이라며 “향후 기존 기술과 상호보완적으로 기능할 것”이라고 말했다.

한편, KAIST 나노과학기술대학원 김용현 교수와 한국표준과학연구원 여호기 박사가 공동으로 주도한 이번 연구는 KAIST 나노과학기술대학원 이의섭 석박통합과정 학생과 한국표준과학연구원 조상희 박사가 참여했고, 미래창조과학부 중견연구자지원사업 핵심연구와 글로벌프론티어사업, 신기술융합형성장동력사업의 지원 하에 수행되었다.

그림1. 주사제벡현미경의 개념도와 동작원리. 탐침과 샘플이 각각 다른 온도에 있고 이 때문에 전압이 발생한다.

그림2. 주사제벡현미경을 이용해 상온 그래핀에서 관측된 전자가 물결치는 모양.

2014.04.02 조회수 19796 발명왕 황성재 학생, 자석 활용한 스마트폰 입력기술 개발

- 스마트폰에 장착된 지자기 센서 이용해 자석으로 스마트폰 입력 성공 -

- 연필 돌리던 나쁜 습관을 새로운 입력 방식으로 적용 -- 4년간 140여개 국내외 특허 출원, 로열티 8억원 달해 -

석·박사과정 4년 반 동안 130여건의 국내외 특허를 출원하고, 9건의 기술이전으로 8억 원에 가까운 로열티를 받은 KAIST(총장 강성모) 발명왕 황성재(31) 박사과정 학생(문화기술대학원, 지도교수 원광연)이 자석을 활용한 스마트폰 입력 기술을 세계 최초로 개발했다.

매그젯(MagGetz : Magnetic gadGet의 줄임말, 자석을 이용한 입력장치)이라 불리는 이 기술은 스마트폰에 장착된 지자기 센서(Magnetometer)를 이용했다. 자력의 변화를 인식하는 앱을 설치하고 자석을 이용해 스마트폰을 컨트롤하는 방식으로, 복잡한 회로와 통신 모듈 그리고 배터리가 필요 없는 게 장점이다.

연구팀은 지난 3월 미국 산타모니카에서 개최된 ‘지능적 사용자 인터페이스(IUI, Intelligent User Interface)’ 학회에서 자석의 위치변화를 통해 캐릭터의 표정이 바뀌는 ‘마그네틱 마리오네트(Magnetic Marionette)’를 통해 자력을 이용한 스마트 기기 입력 가능성을 세계 최초로 제시했다.

자석을 이용한 펜 형태의 입력방법인 ‘매그펜(MagPen)’ 기술은 오는 8월 독일에서 개최되는 MobileHCI 학회에서 명예상(Honorable Mention Awards) 수상과 함께 선보일 예정이다.

매그펜은 영구자석을 펜에 적용해 △ 펜 방향 △ 베젤 드래깅 △ 펜 돌리기 인식 △ 펜 구별 △ 압력 인식 등을 구현했다. 특히, 사람이 무의식적으로 수행하는 펜 돌리기 행위를 펜 종류를 변경하는 새로운 입력 방법으로 활용한 것이 특징이다.

이번 연구를 주도한 황성재 박사과정 학생은 “매그젯 기술은 대부분의 스마트폰에 구비된 지자기 센서를 이용하기 때문에 추가적인 전자적 하드웨어 없이 보다 향상된 입력 해상도를 제공한다”며 “연필 돌리던 나쁜 버릇을 새로운 입력방법으로 활용한 것이 이 연구의 가장 창의적인 부분”이라고 말했다.

또한 “이번에 공개된 매그펜 기술은 기존의 터치펜에 자석만 구비하면 앱만으로도 작동될 수 있어 저렴한 스마트폰 입력 도구로 활용될 수 있다”고 말했다.

황성재 학생이 안드리아 비안키(Andrea Bianchi) 성균관대 소프트웨어학과 교수와 공동으로 개발한 이번 기술은 10여건의 국내외 특허를 출원했으며, 국내를 비롯한 미국, 캐나다 등의 여러 IT 기업에서 기술이전 관련 문의가 잇따르고 있다.

○ 관련 동영상

매그펜(MagPen) http://www.youtube.com/watch?v=NkPo2las7wc

자기 마리오네트(Magnetic Marionette)http://www.youtube.com/watch?v=J9GtgyzoZmM

사진1. 매그펜(MagPen)과 다양한 활용 예시.

사진2. 매그펜을 이용한 베젤 드래깅.

사진3. 서로 다른 자기 강도와 위치를 가지는 펜을 인식하여 색을 바꿀 수 있다.

사진4. 펜 돌리기 제스처를 통해 펜 굵기를 바꿀 수 있다.

사진5. 자석의 위치변화로 캐릭터의 표정을 바꿀 수 있다.

사진6. 매그젯 기술이 적용된 버튼, 슬라이더, 토글 인터페이스.

2013.07.10 조회수 17545

발명왕 황성재 학생, 자석 활용한 스마트폰 입력기술 개발

- 스마트폰에 장착된 지자기 센서 이용해 자석으로 스마트폰 입력 성공 -

- 연필 돌리던 나쁜 습관을 새로운 입력 방식으로 적용 -- 4년간 140여개 국내외 특허 출원, 로열티 8억원 달해 -

석·박사과정 4년 반 동안 130여건의 국내외 특허를 출원하고, 9건의 기술이전으로 8억 원에 가까운 로열티를 받은 KAIST(총장 강성모) 발명왕 황성재(31) 박사과정 학생(문화기술대학원, 지도교수 원광연)이 자석을 활용한 스마트폰 입력 기술을 세계 최초로 개발했다.

매그젯(MagGetz : Magnetic gadGet의 줄임말, 자석을 이용한 입력장치)이라 불리는 이 기술은 스마트폰에 장착된 지자기 센서(Magnetometer)를 이용했다. 자력의 변화를 인식하는 앱을 설치하고 자석을 이용해 스마트폰을 컨트롤하는 방식으로, 복잡한 회로와 통신 모듈 그리고 배터리가 필요 없는 게 장점이다.

연구팀은 지난 3월 미국 산타모니카에서 개최된 ‘지능적 사용자 인터페이스(IUI, Intelligent User Interface)’ 학회에서 자석의 위치변화를 통해 캐릭터의 표정이 바뀌는 ‘마그네틱 마리오네트(Magnetic Marionette)’를 통해 자력을 이용한 스마트 기기 입력 가능성을 세계 최초로 제시했다.

자석을 이용한 펜 형태의 입력방법인 ‘매그펜(MagPen)’ 기술은 오는 8월 독일에서 개최되는 MobileHCI 학회에서 명예상(Honorable Mention Awards) 수상과 함께 선보일 예정이다.

매그펜은 영구자석을 펜에 적용해 △ 펜 방향 △ 베젤 드래깅 △ 펜 돌리기 인식 △ 펜 구별 △ 압력 인식 등을 구현했다. 특히, 사람이 무의식적으로 수행하는 펜 돌리기 행위를 펜 종류를 변경하는 새로운 입력 방법으로 활용한 것이 특징이다.

이번 연구를 주도한 황성재 박사과정 학생은 “매그젯 기술은 대부분의 스마트폰에 구비된 지자기 센서를 이용하기 때문에 추가적인 전자적 하드웨어 없이 보다 향상된 입력 해상도를 제공한다”며 “연필 돌리던 나쁜 버릇을 새로운 입력방법으로 활용한 것이 이 연구의 가장 창의적인 부분”이라고 말했다.

또한 “이번에 공개된 매그펜 기술은 기존의 터치펜에 자석만 구비하면 앱만으로도 작동될 수 있어 저렴한 스마트폰 입력 도구로 활용될 수 있다”고 말했다.

황성재 학생이 안드리아 비안키(Andrea Bianchi) 성균관대 소프트웨어학과 교수와 공동으로 개발한 이번 기술은 10여건의 국내외 특허를 출원했으며, 국내를 비롯한 미국, 캐나다 등의 여러 IT 기업에서 기술이전 관련 문의가 잇따르고 있다.

○ 관련 동영상

매그펜(MagPen) http://www.youtube.com/watch?v=NkPo2las7wc

자기 마리오네트(Magnetic Marionette)http://www.youtube.com/watch?v=J9GtgyzoZmM

사진1. 매그펜(MagPen)과 다양한 활용 예시.

사진2. 매그펜을 이용한 베젤 드래깅.

사진3. 서로 다른 자기 강도와 위치를 가지는 펜을 인식하여 색을 바꿀 수 있다.

사진4. 펜 돌리기 제스처를 통해 펜 굵기를 바꿀 수 있다.

사진5. 자석의 위치변화로 캐릭터의 표정을 바꿀 수 있다.

사진6. 매그젯 기술이 적용된 버튼, 슬라이더, 토글 인터페이스.

2013.07.10 조회수 17545 깨지지 않는 스마트폰 화면 나온다!

- 유리섬유직물 적용한 고강도 플라스틱 디스플레이 기판 개발 -

- “기존 유리 기판 대체 가능해 일대 혁신 가져올 것” -

깨지지 않는 핸드폰 화면을 구현하고, 대화면 TV의 무거운 유리 기판 대신 가벼운 플라스틱 필름을 사용할 수 있는 길이 열렸다.

KAIST IT융합연구소 윤춘섭 교수(물리학과) 연구팀이 깨지기 쉬운 디스플레이 유리 기판을 대체할 수 있는 고강도 플라스틱 기판 원천기술을 개발했다.

윤 교수팀이 유리섬유직물을 무색투명 폴리이미드 필름에 함침시켜 만든 플라스틱 기판은 고내열, 고투명, 고유연, 고내화학, 고인장강도 특성을 갖고 있다. 소재는 플라스틱 필름의 장점인 유연성을 갖고 있으면서도 인장강도는 일반 유리보다 세 배 크고 강화유리와 비슷하다. 또 유리처럼 무색투명하고, 450℃까지 내열성을 가지며, 열팽창률은 기존 플라스틱 열팽창률의 10∼20%에 불과하다.

유리 기판은 표면이 매끄러울 뿐만 아니라 디스플레이 기판의 조건인 고내열, 고투명, 고내화학, 고인장강도 특성을 모두 가지고 있어 지금까지 핸드폰 화면, TV, 컴퓨터 모니터 등 거의 모든 디스플레이에 사용돼 왔다. 그러나 유리 기판은 무겁고 깨지기 쉬운 단점이 있어 최근 유리 기판을 대체할 목적으로 열적, 화학적 안정성이 우수한 플라스틱 재질의 무색투명 폴리이미드 필름이 활발하게 연구되고 있다.

그러나 무색투명 폴리이미드 필름은 내열성 및 기계적 강도가 충분하지 못하기 때문에 이를 보강하기 위해 유리섬유직물을 폴리이미드 필름에 함침시키면 필름의 표면 거칠기 및 광 투과도 조건이 악화되는 문제가 발생해 실용화되지 못하고 있다. 이는 유리섬유직물을 폴리이미드 전구체 용액에 함침시킬 때 용매가 증발하며 0.4µm(마이크로미터) 내외의 표면 거칠기가 발생하고, 무색투명 폴리이미드 필름과 유리섬유직물의 굴절률 불일치로 인한 광 산란이 심하게 발생하기 때문이다.

윤 교수팀은 투명 폴리이미드 필름의 굴절률을 유리섬유직물의 굴절률과 소수 네 자리까지 일치시키는 방법과, 필름의 표면 거칠기를 수 nm 수준으로 평탄화 시키는 핵심기술을 개발해 이 문제를 해결했다. 그 결과 110µm 두께의 유리섬유직물 함침 무색투명 폴리이미드 필름 기판에서 11ppm/℃의 열팽창률, 0.9nm의 표면 거칠기, 250MPa의 인장강도, 2mm의 굽힘곡률반경, 90%의 광 투과도를 달성했다.

윤춘섭 교수는 “개발된 기판은 기존 디스플레이의 유리 기판을 대체할 수 있고, 플렉서블 디스플레이 기판으로도 사용할 수 있다”며 “핸드폰 화면이 깨지는 문제점을 근본적으로 해결하고, 대면적 TV의 무게 및 두께를 획기적으로 줄일 수 있으며, 디스플레이 생산에 롤투롤 공정을 적용할 수 있어 디스플레이 산업에 일대 혁신을 가져올 수 있을 것”이라고 전망했다.

한편, 2008년부터 5년간 지식경제부의 ‘모바일 플렉시블 입출력 플랫폼 개발사업’의 지원으로 개발된 이 기술은 총 3건의 특허출원을 마치고 관련기업과 기술 이전을 협의 중이다.

그림1. 유리섬유직물의 굴절률이 무색투명 폴리이미드 필름의 굴절률과 일치된 경우의 필름 투명도(좌측)와 일치되지 않는 경우(우측). 좌측의 글자는 선명하게 보이는 반면 우측의 글자는 뿌옇게 보인다.

그림2. 개발한 유리직물섬유 사진

2013.05.14 조회수 19804

깨지지 않는 스마트폰 화면 나온다!

- 유리섬유직물 적용한 고강도 플라스틱 디스플레이 기판 개발 -

- “기존 유리 기판 대체 가능해 일대 혁신 가져올 것” -

깨지지 않는 핸드폰 화면을 구현하고, 대화면 TV의 무거운 유리 기판 대신 가벼운 플라스틱 필름을 사용할 수 있는 길이 열렸다.

KAIST IT융합연구소 윤춘섭 교수(물리학과) 연구팀이 깨지기 쉬운 디스플레이 유리 기판을 대체할 수 있는 고강도 플라스틱 기판 원천기술을 개발했다.

윤 교수팀이 유리섬유직물을 무색투명 폴리이미드 필름에 함침시켜 만든 플라스틱 기판은 고내열, 고투명, 고유연, 고내화학, 고인장강도 특성을 갖고 있다. 소재는 플라스틱 필름의 장점인 유연성을 갖고 있으면서도 인장강도는 일반 유리보다 세 배 크고 강화유리와 비슷하다. 또 유리처럼 무색투명하고, 450℃까지 내열성을 가지며, 열팽창률은 기존 플라스틱 열팽창률의 10∼20%에 불과하다.

유리 기판은 표면이 매끄러울 뿐만 아니라 디스플레이 기판의 조건인 고내열, 고투명, 고내화학, 고인장강도 특성을 모두 가지고 있어 지금까지 핸드폰 화면, TV, 컴퓨터 모니터 등 거의 모든 디스플레이에 사용돼 왔다. 그러나 유리 기판은 무겁고 깨지기 쉬운 단점이 있어 최근 유리 기판을 대체할 목적으로 열적, 화학적 안정성이 우수한 플라스틱 재질의 무색투명 폴리이미드 필름이 활발하게 연구되고 있다.

그러나 무색투명 폴리이미드 필름은 내열성 및 기계적 강도가 충분하지 못하기 때문에 이를 보강하기 위해 유리섬유직물을 폴리이미드 필름에 함침시키면 필름의 표면 거칠기 및 광 투과도 조건이 악화되는 문제가 발생해 실용화되지 못하고 있다. 이는 유리섬유직물을 폴리이미드 전구체 용액에 함침시킬 때 용매가 증발하며 0.4µm(마이크로미터) 내외의 표면 거칠기가 발생하고, 무색투명 폴리이미드 필름과 유리섬유직물의 굴절률 불일치로 인한 광 산란이 심하게 발생하기 때문이다.

윤 교수팀은 투명 폴리이미드 필름의 굴절률을 유리섬유직물의 굴절률과 소수 네 자리까지 일치시키는 방법과, 필름의 표면 거칠기를 수 nm 수준으로 평탄화 시키는 핵심기술을 개발해 이 문제를 해결했다. 그 결과 110µm 두께의 유리섬유직물 함침 무색투명 폴리이미드 필름 기판에서 11ppm/℃의 열팽창률, 0.9nm의 표면 거칠기, 250MPa의 인장강도, 2mm의 굽힘곡률반경, 90%의 광 투과도를 달성했다.

윤춘섭 교수는 “개발된 기판은 기존 디스플레이의 유리 기판을 대체할 수 있고, 플렉서블 디스플레이 기판으로도 사용할 수 있다”며 “핸드폰 화면이 깨지는 문제점을 근본적으로 해결하고, 대면적 TV의 무게 및 두께를 획기적으로 줄일 수 있으며, 디스플레이 생산에 롤투롤 공정을 적용할 수 있어 디스플레이 산업에 일대 혁신을 가져올 수 있을 것”이라고 전망했다.

한편, 2008년부터 5년간 지식경제부의 ‘모바일 플렉시블 입출력 플랫폼 개발사업’의 지원으로 개발된 이 기술은 총 3건의 특허출원을 마치고 관련기업과 기술 이전을 협의 중이다.

그림1. 유리섬유직물의 굴절률이 무색투명 폴리이미드 필름의 굴절률과 일치된 경우의 필름 투명도(좌측)와 일치되지 않는 경우(우측). 좌측의 글자는 선명하게 보이는 반면 우측의 글자는 뿌옇게 보인다.

그림2. 개발한 유리직물섬유 사진

2013.05.14 조회수 19804