-

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24

조회수 21187

-

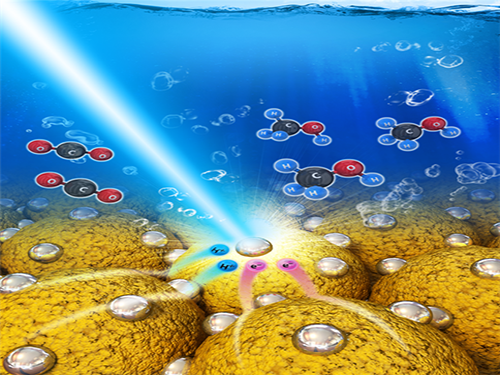

오지훈 교수, 이산화탄소 90%이상 분해 가능한 광전극 구조 개발

우리 대학 EEWS 대학원 오지훈 교수 연구팀이 빛을 이용해 이산화탄소를 분해하기 위한 금 나노 다공성 박막과 실리콘(Silicon) 기반의 새로운 광전극 구조를 개발했다.

광전기화학적 이산화탄소 변환은 태양광 에너지를 이용해 물과 이산화탄소를 연료로 바꿔주는 기술로 많은 주목을 받고 있다. 연구팀이 개발한 기술은 이를 위한 반도체 광전극 구조의 기본 틀을 제공할 것으로 기대된다.

송준태 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 8일자 내면 표지 논문에 게재됐다.

안정적인 이산화탄소를 환원시키기 위해서는 낮은 과전압을 지닌 우수한 촉매가 필요하다. 그 중 금(Au)은 이산화탄소를 일산화탄소로 환원시키는 전기 촉매로 알려져 있다.

그러나 금은 과전압이 비교적 높고 일산화탄소 생산성이 낮아 수소가 많이 발생하는 문제점이 있다. 또한 가격이 비싸기 때문에 사용량도 조절을 해야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 나노 다공성 구조를 갖는 금 박막을 제작하는 데 성공했다. 금을 박막형태로 기판 재료에 증착해 이를 양극산화 처리한 뒤 연속적인 환원 처리를 통해 제작했다.

높은 전류 효율을 보였다. 이전의 나노구조 촉매는 0.1mm의 두꺼운 호일을 이용해 제작됐다면 연구팀의 박막은 약 5만 배 정도 얇은 200나노미터 수준으로서 금 기반 촉매의 제작비용을 최소화했다.

나아가 연구팀은 직접 제작한 나노다공성 금 박막을 촉매로 활용하기 위해 새로운 실리콘(Si) 광전극 구조를 개발했다. 기존 방법인 나노 입자 형태로 반도체 표면에 촉매를 형성하면 전기화학적 처리 과정에서 기판 자체에 영향을 주게 된다.

따라서 연구팀은 금 박막을 표면 전체에 연결될 수 있는 메쉬 패턴 구조로 제작해 광전극에 영향을 주지 않고도 독립적으로 표면의 전극 접합을 통해 전기화학처리를 가능하게 했다.

제작된 광전극은 실리콘에서 생성된 광전압과 금 박막층의 높은 촉매 특성이 작용돼 기존의 일산화탄소 변환을 위해 필요한 에너지보다 더 낮은 양으로도 변환이 가능하다.

오 교수는 “다양한 반도체 및 촉매 재료도 쉽게 적용 가능한 플랫폼 역할을 할 수 있을 것이다”며 “다른 연구자들이 우리 연구팀의 구조를 적용해 이산화탄소 광전환의 광변환 효율을 향상시킬 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 송준태 박사는 “발상의 전환을 통해 매우 간단하지만 중요한 새로운 타입의 광전극 구조를 개발했고, 이를 통해 효율적인 이산화탄소 환원이 가능해졌다”며 “생성물의 평형 전위보다 더욱 낮은 전위조건에서 이산화탄소 환원을 하는 결과를 낸 것은 처음이다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원 정성윤 교수가 공동으로 참여했고 한국이산화탄소 포집 및 처리 연구개발센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 논문 이미지

그림2. 실리콘 광전극 모식도 및 전자현미경 사진

그림3. 제작된 광전극의 광전기화학적 이산화탄소 특성

오지훈 교수, 이산화탄소 90%이상 분해 가능한 광전극 구조 개발

우리 대학 EEWS 대학원 오지훈 교수 연구팀이 빛을 이용해 이산화탄소를 분해하기 위한 금 나노 다공성 박막과 실리콘(Silicon) 기반의 새로운 광전극 구조를 개발했다.

광전기화학적 이산화탄소 변환은 태양광 에너지를 이용해 물과 이산화탄소를 연료로 바꿔주는 기술로 많은 주목을 받고 있다. 연구팀이 개발한 기술은 이를 위한 반도체 광전극 구조의 기본 틀을 제공할 것으로 기대된다.

송준태 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 8일자 내면 표지 논문에 게재됐다.

안정적인 이산화탄소를 환원시키기 위해서는 낮은 과전압을 지닌 우수한 촉매가 필요하다. 그 중 금(Au)은 이산화탄소를 일산화탄소로 환원시키는 전기 촉매로 알려져 있다.

그러나 금은 과전압이 비교적 높고 일산화탄소 생산성이 낮아 수소가 많이 발생하는 문제점이 있다. 또한 가격이 비싸기 때문에 사용량도 조절을 해야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 나노 다공성 구조를 갖는 금 박막을 제작하는 데 성공했다. 금을 박막형태로 기판 재료에 증착해 이를 양극산화 처리한 뒤 연속적인 환원 처리를 통해 제작했다.

높은 전류 효율을 보였다. 이전의 나노구조 촉매는 0.1mm의 두꺼운 호일을 이용해 제작됐다면 연구팀의 박막은 약 5만 배 정도 얇은 200나노미터 수준으로서 금 기반 촉매의 제작비용을 최소화했다.

나아가 연구팀은 직접 제작한 나노다공성 금 박막을 촉매로 활용하기 위해 새로운 실리콘(Si) 광전극 구조를 개발했다. 기존 방법인 나노 입자 형태로 반도체 표면에 촉매를 형성하면 전기화학적 처리 과정에서 기판 자체에 영향을 주게 된다.

따라서 연구팀은 금 박막을 표면 전체에 연결될 수 있는 메쉬 패턴 구조로 제작해 광전극에 영향을 주지 않고도 독립적으로 표면의 전극 접합을 통해 전기화학처리를 가능하게 했다.

제작된 광전극은 실리콘에서 생성된 광전압과 금 박막층의 높은 촉매 특성이 작용돼 기존의 일산화탄소 변환을 위해 필요한 에너지보다 더 낮은 양으로도 변환이 가능하다.

오 교수는 “다양한 반도체 및 촉매 재료도 쉽게 적용 가능한 플랫폼 역할을 할 수 있을 것이다”며 “다른 연구자들이 우리 연구팀의 구조를 적용해 이산화탄소 광전환의 광변환 효율을 향상시킬 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 송준태 박사는 “발상의 전환을 통해 매우 간단하지만 중요한 새로운 타입의 광전극 구조를 개발했고, 이를 통해 효율적인 이산화탄소 환원이 가능해졌다”며 “생성물의 평형 전위보다 더욱 낮은 전위조건에서 이산화탄소 환원을 하는 결과를 낸 것은 처음이다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원 정성윤 교수가 공동으로 참여했고 한국이산화탄소 포집 및 처리 연구개발센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 논문 이미지

그림2. 실리콘 광전극 모식도 및 전자현미경 사진

그림3. 제작된 광전극의 광전기화학적 이산화탄소 특성

2017.02.24

조회수 23996

-

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19

조회수 21066

-

유승협 교수, 열차단과 전기생산 동시에 가능한 태양전지 개발

〈 유 승 협 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학부 유승협 교수와 성균관대 화학공학부 박남규 교수 공동 연구팀이 열을 차단하는 동시에 전기도 생산할 수 있는 반투명 태양전지 기술을 개발했다.

이는 다층 금속 박막 기반의 투명전극을 이용한 기술로써 가시광선은 투과하고 적외선(열선)은 선택적으로 반사한다. 동시에 전기도 생산하기 때문에 에너지를 효율적으로 사용하면서 낮은 실내 온도를 유지할 수 있다. 자동차 선팅이나 건물 창호 등에 다방면으로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 7월 20일자 표지 논문으로 선정됐다.(논문명: Empowering Semi-Transparent Solar Cells with Thermal-Mirror Functionality)

태양전지는 지붕 위에 설치하는 청색의 사각 패널 뿐 아니라 건물이나 차량 유리창에 적용할 수 있는 반투명 모양으로도 발전될 수 있다.

하지만 빛을 흡수해 전기를 생산하는 태양전지의 속성 상 빛을 투과시키는 태양전지의 반투명한 특성은 효율을 감소시킬 수밖에 없다. 또한 기존의 상용화된 결정질 실리콘 기반의 태양전지는 반투명하게 제작이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 차세대 태양전지 재료로 주목받는 유, 무기 복합물로 이뤄진 페로브스카이트를 광전변환 재료로 이용했다.

그리고 양면에 투명 전극을 사용해 반투명한 태양전지를 구현했다. 이 때 한쪽 면의 투명 전극은 연구팀이 수년 간 전자소자에 적용해온 ‘절연층-금속-절연층’ 구조의 금속 기반 다층 박막을 사용했다.

금속은 통상적으로 빛이 투과되기 어렵다. 하지만 연구팀은 수십 나노미터 두께의 얇은 박막으로 제작한 뒤 그 위에 반사를 줄이는 굴절률이 높은 절연층을 적층하는 방법으로 투명한 전극을 구현했다.

또한 투명 전극 각 층의 두께를 세밀하게 조절해 사람의 눈에 보이는 가시광선 대역의 빛은 투과시키고, 눈에 보이지 않는 대역의 빛은 반사되도록 설계했다. 이를 통해 차량용 선팅 필름과 비슷한 수준인 7.4% 평균 가시광선 투과율을 갖는 동시에 13.3%의 광전변환효율을 보이는 반투명 태양전지 제작에 성공했다.

연구팀은 적외선 반사를 최대화해 태양광의 열선을 효과적으로 반사시키는 기능을 더했다. 선팅 필름 제품의 태양열차단 성능은 총태양열에너지차단율(Total Solar Energy Rejection : TSER) 지수로 평가되는데 연구팀의 반투명 태양전지는 고가 선팅 필름 제품과 동등한 수준인 89.6%의 우수한 TSER 값을 보였다.

다수의 선팅 필름 제품들이 흡수를 통해 태양빛을 차단하기 때문에 태양빛에 노출 시 필름 자체의 온도가 올라간다. 반면 연구팀의 태양전지는 반사를 통해 열을 차단해 빛에 노출돼도 온도가 거의 올라가지 않아 태양전지의 안정성 향상 측면에서도 유리할 것으로 기대된다.

유 교수는 “열 차단 기능성 반투명 태양전지는 추가적 광학 설계를 통해 색 조절도 가능하고 궁극적으로는 필름형으로도 제작 가능해 기존 차량 및 건물의 유리창을 멋있고 스마트하게 업그레이드할 수 있을 것이다”며 “태양전지가 친환경 에너지를 생산하는 것에서 더 나아가 새로운 부가가치를 갖출 때 기존보다 더 큰 시장을 개척할 수 있을 것이다”고 말했다.

김호연, 하재원 박사과정 학생과 성균관대 김희선 학생이 공동으로 참여한 이번 연구는 KAIST 기후변화연구허브 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 저널의 표지논문 그림

그림2. 태양전지 사진

그림3. 열화상 사진

그림4. 모식도

유승협 교수, 열차단과 전기생산 동시에 가능한 태양전지 개발

〈 유 승 협 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학부 유승협 교수와 성균관대 화학공학부 박남규 교수 공동 연구팀이 열을 차단하는 동시에 전기도 생산할 수 있는 반투명 태양전지 기술을 개발했다.

이는 다층 금속 박막 기반의 투명전극을 이용한 기술로써 가시광선은 투과하고 적외선(열선)은 선택적으로 반사한다. 동시에 전기도 생산하기 때문에 에너지를 효율적으로 사용하면서 낮은 실내 온도를 유지할 수 있다. 자동차 선팅이나 건물 창호 등에 다방면으로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 7월 20일자 표지 논문으로 선정됐다.(논문명: Empowering Semi-Transparent Solar Cells with Thermal-Mirror Functionality)

태양전지는 지붕 위에 설치하는 청색의 사각 패널 뿐 아니라 건물이나 차량 유리창에 적용할 수 있는 반투명 모양으로도 발전될 수 있다.

하지만 빛을 흡수해 전기를 생산하는 태양전지의 속성 상 빛을 투과시키는 태양전지의 반투명한 특성은 효율을 감소시킬 수밖에 없다. 또한 기존의 상용화된 결정질 실리콘 기반의 태양전지는 반투명하게 제작이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 차세대 태양전지 재료로 주목받는 유, 무기 복합물로 이뤄진 페로브스카이트를 광전변환 재료로 이용했다.

그리고 양면에 투명 전극을 사용해 반투명한 태양전지를 구현했다. 이 때 한쪽 면의 투명 전극은 연구팀이 수년 간 전자소자에 적용해온 ‘절연층-금속-절연층’ 구조의 금속 기반 다층 박막을 사용했다.

금속은 통상적으로 빛이 투과되기 어렵다. 하지만 연구팀은 수십 나노미터 두께의 얇은 박막으로 제작한 뒤 그 위에 반사를 줄이는 굴절률이 높은 절연층을 적층하는 방법으로 투명한 전극을 구현했다.

또한 투명 전극 각 층의 두께를 세밀하게 조절해 사람의 눈에 보이는 가시광선 대역의 빛은 투과시키고, 눈에 보이지 않는 대역의 빛은 반사되도록 설계했다. 이를 통해 차량용 선팅 필름과 비슷한 수준인 7.4% 평균 가시광선 투과율을 갖는 동시에 13.3%의 광전변환효율을 보이는 반투명 태양전지 제작에 성공했다.

연구팀은 적외선 반사를 최대화해 태양광의 열선을 효과적으로 반사시키는 기능을 더했다. 선팅 필름 제품의 태양열차단 성능은 총태양열에너지차단율(Total Solar Energy Rejection : TSER) 지수로 평가되는데 연구팀의 반투명 태양전지는 고가 선팅 필름 제품과 동등한 수준인 89.6%의 우수한 TSER 값을 보였다.

다수의 선팅 필름 제품들이 흡수를 통해 태양빛을 차단하기 때문에 태양빛에 노출 시 필름 자체의 온도가 올라간다. 반면 연구팀의 태양전지는 반사를 통해 열을 차단해 빛에 노출돼도 온도가 거의 올라가지 않아 태양전지의 안정성 향상 측면에서도 유리할 것으로 기대된다.

유 교수는 “열 차단 기능성 반투명 태양전지는 추가적 광학 설계를 통해 색 조절도 가능하고 궁극적으로는 필름형으로도 제작 가능해 기존 차량 및 건물의 유리창을 멋있고 스마트하게 업그레이드할 수 있을 것이다”며 “태양전지가 친환경 에너지를 생산하는 것에서 더 나아가 새로운 부가가치를 갖출 때 기존보다 더 큰 시장을 개척할 수 있을 것이다”고 말했다.

김호연, 하재원 박사과정 학생과 성균관대 김희선 학생이 공동으로 참여한 이번 연구는 KAIST 기후변화연구허브 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 저널의 표지논문 그림

그림2. 태양전지 사진

그림3. 열화상 사진

그림4. 모식도

2016.08.01

조회수 17367

-

강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

2016.05.26

조회수 18667

-

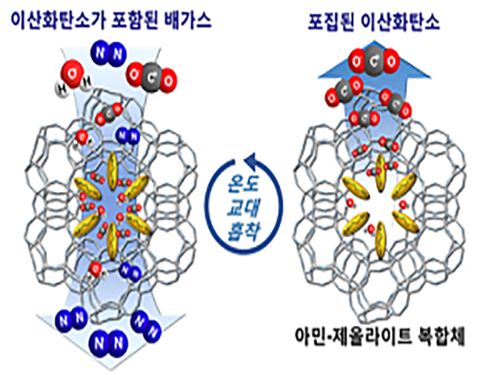

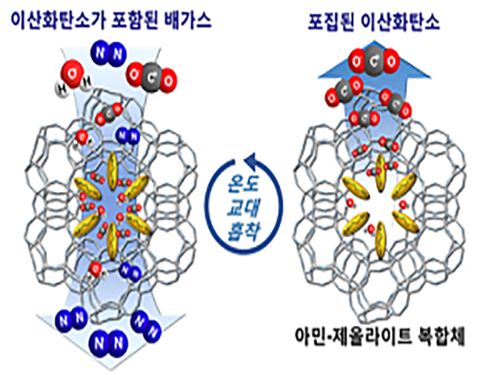

최민기 교수, 고성능의 이산화탄소 흡착제 개발

〈 최 민 기 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 이산화탄소를 효율적이고 안정적으로 포집할 수 있는 흡착제를 개발했다.

이번에 개발된 이산화탄소 흡착제는 제올라이트와 아민 고분자를 기반으로 해 값싸고 대량 생산이 가능할 뿐 아니라 효율적인 성능과 뛰어난 재생 안정성을 갖는다.

연구 결과는 에너지 및 환경 분야 학술지인 ‘에너지&인바이러먼털 사이언스(Energy & Environmental Science)’ 3월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

지구 온난화의 주요 원인인 이산화탄소의 포집을 위한 흡착제 연구가 활발히 진행 중이다. 특히 에너지 효율이 높고 환경에 무해한 고체 흡착제 중심으로 연구가 이뤄지고 있는데 제올라이트와 아민 고분자 기반의 흡착제가 가장 대표적이다.

그러나 제올라이트 기반 흡착제는 이산화탄소와 수분이 동시에 존재하는 경우 수분을 우선적으로 흡착하는 한계를 갖는다. 아민 고분자 기반 흡착제는 수분이 존재해도 효율적인 이산화탄소 흡착이 가능하지만 재생을 위해 130oC 이상 열을 가했을 때 요소가 생성돼 심각한 비활성화를 겪는 문제가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아민 고분자와 제올라이트의 장점을 모두 갖는 ‘아민-제올라이트 복합체’를 개발했다.

암모늄(NH4+)을 골격 외 양이온으로 갖는 제올라이트를 고온 열처리하면 암모니아(NH3)가 제거되고 수소 양이온이 남아 산성 제올라이트가 만들어진다. 이 제올라이트에 염기성을 갖는 에틸렌다이아민 증기를 처리하면 산-염기 반응에 의해 제올라이트 기공 내부에 아민이 기능화되는 원리이다.

이를 통해 이산화탄소 포집 공정에서 효율적으로 이산화탄소를 흡착하는 것을 확인했고, 매우 우수한 재생 안정성을 확인했다. 새로 개발한 흡착제는 제올라이트 내부에서 흡착된 물이 아민의 비활성화를 억제하는 상쇄효과를 보여 안정성을 더욱 높였다.

기존 연구들은 이산화탄소 흡착 성능 향상에만 집중됐지만 이번 연구는 우수한 흡착 성능 뿐 아니라 재생 안정성을 비약적으로 상승시켰다.

최 교수는 “값싸고 대량 생산이 가능한 제올라이트 기반의 흡착제로 실용화가 가능할 것으로 기대된다”며 “합성 방법의 최적화를 통해 더 높은 이산화탄소 흡착 성능을 갖는 흡착제 개발에도 힘쓸 것이다”고 말했다.

전남대학교 응용화학공학과 조성준 교수 연구팀과 공동으로 진행한 이번 연구는 미래창조과학부의 ‘Korea CCS 2020’ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 아민-제올라이트 복합체를 이용한 이산화탄소 포집 공정의 개념도

그림2. 연속적인 온도교대흡착 공정에서 흡착제들의 이산화탄소의 흡착능 비교

최민기 교수, 고성능의 이산화탄소 흡착제 개발

〈 최 민 기 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 이산화탄소를 효율적이고 안정적으로 포집할 수 있는 흡착제를 개발했다.

이번에 개발된 이산화탄소 흡착제는 제올라이트와 아민 고분자를 기반으로 해 값싸고 대량 생산이 가능할 뿐 아니라 효율적인 성능과 뛰어난 재생 안정성을 갖는다.

연구 결과는 에너지 및 환경 분야 학술지인 ‘에너지&인바이러먼털 사이언스(Energy & Environmental Science)’ 3월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

지구 온난화의 주요 원인인 이산화탄소의 포집을 위한 흡착제 연구가 활발히 진행 중이다. 특히 에너지 효율이 높고 환경에 무해한 고체 흡착제 중심으로 연구가 이뤄지고 있는데 제올라이트와 아민 고분자 기반의 흡착제가 가장 대표적이다.

그러나 제올라이트 기반 흡착제는 이산화탄소와 수분이 동시에 존재하는 경우 수분을 우선적으로 흡착하는 한계를 갖는다. 아민 고분자 기반 흡착제는 수분이 존재해도 효율적인 이산화탄소 흡착이 가능하지만 재생을 위해 130oC 이상 열을 가했을 때 요소가 생성돼 심각한 비활성화를 겪는 문제가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아민 고분자와 제올라이트의 장점을 모두 갖는 ‘아민-제올라이트 복합체’를 개발했다.

암모늄(NH4+)을 골격 외 양이온으로 갖는 제올라이트를 고온 열처리하면 암모니아(NH3)가 제거되고 수소 양이온이 남아 산성 제올라이트가 만들어진다. 이 제올라이트에 염기성을 갖는 에틸렌다이아민 증기를 처리하면 산-염기 반응에 의해 제올라이트 기공 내부에 아민이 기능화되는 원리이다.

이를 통해 이산화탄소 포집 공정에서 효율적으로 이산화탄소를 흡착하는 것을 확인했고, 매우 우수한 재생 안정성을 확인했다. 새로 개발한 흡착제는 제올라이트 내부에서 흡착된 물이 아민의 비활성화를 억제하는 상쇄효과를 보여 안정성을 더욱 높였다.

기존 연구들은 이산화탄소 흡착 성능 향상에만 집중됐지만 이번 연구는 우수한 흡착 성능 뿐 아니라 재생 안정성을 비약적으로 상승시켰다.

최 교수는 “값싸고 대량 생산이 가능한 제올라이트 기반의 흡착제로 실용화가 가능할 것으로 기대된다”며 “합성 방법의 최적화를 통해 더 높은 이산화탄소 흡착 성능을 갖는 흡착제 개발에도 힘쓸 것이다”고 말했다.

전남대학교 응용화학공학과 조성준 교수 연구팀과 공동으로 진행한 이번 연구는 미래창조과학부의 ‘Korea CCS 2020’ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 아민-제올라이트 복합체를 이용한 이산화탄소 포집 공정의 개념도

그림2. 연속적인 온도교대흡착 공정에서 흡착제들의 이산화탄소의 흡착능 비교

2016.04.25

조회수 18872

-

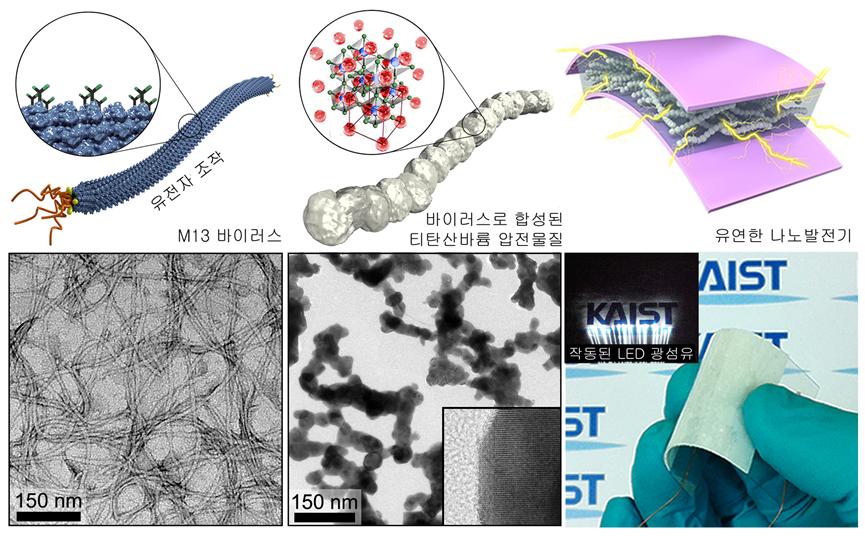

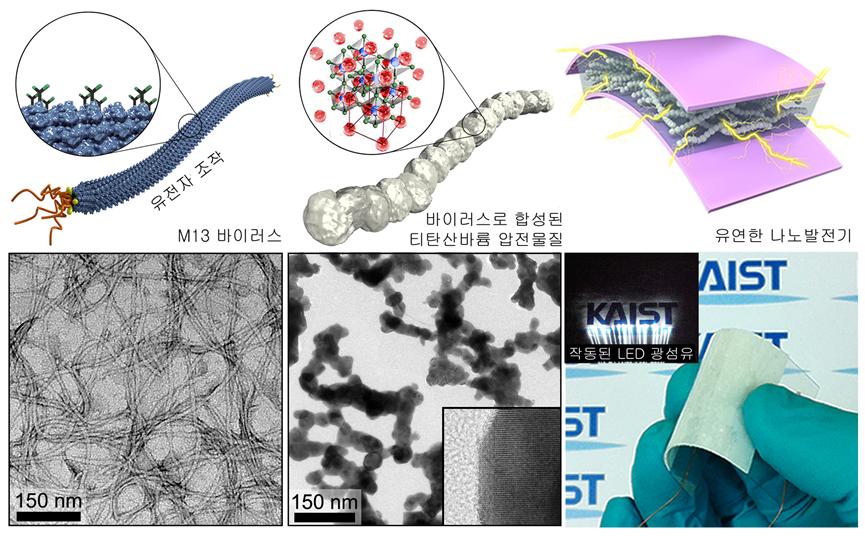

바이러스를 이용한 친환경 나노발전기 개발

- 자연계의 생체 합성 능력을 모방해 만든 신물질로 나노발전기 개발 -

우리 학교 신소재공학과 이건재(38)·남윤성(40) 교수 공동연구팀은 유전자 조작 바이러스를 이용해 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

연구결과는 나노 및 에너지 분야의 세계적 학술지 ‘ACS Nano’ 온라인판(11월 14일자)에 게재됐으며, 대면적 저비용 제작에도 성공해 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼스(Advanced Energy Materials)’ 12월호 표지논문으로 선정되기도 했다.

조개껍질, 해면, 뼈 등에서 볼 수 있듯이 자연계는 인간이 만들기 어려운 여러 가지 물질이나 구조를 스스로 합성하고 조립하는 능력을 가지고 있다. 예를 들어, 자연계의 조개껍질은 매우 단단한 반면 같은 물질이지만 인공 합성물인 분필은 쉽게 부서진다.

게다가 기존의 여러 인공 합성법들은 독성이 많고 극한적인 환경에서 이뤄진다는 것에 비해 이러한 자연적인 합성은 매우 신비하고 주목할 만한 현상이다. 이처럼 생물들이 가지고 있는 자연적 물질 합성을 모방하면 과학기술 분야에서 효율적으로 환경문제를 해결하거나 신물질을 개발할 수 있다.

연구팀은 자연계에 대량으로 존재하면서 인체에는 무해한 M13이라는 바이러스 유전자를 조작하고, 이 바이러스의 특징을 이용해 압전 효과가 우수한 티탄산바륨(BaTiO3)을 합성함으로써 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

나노발전기란 기계적인 힘을 가하면 전기가 생성되는 압전(piezoelectricity) 현상을 응용해 만든 에너지를 얻는 소자다. 연구팀은 이번에 손가락의 움직임으로도 전기에너지를 생산해 LED를 구동하는데 성공했다.

남윤성 교수는 “이번에 개발된 나노발전기는 DNA 조작이 생명체의 변형을 뛰어넘어 전자소자까지 제어할 수 있다는 새로운 발상의 전환을 보여주는 것”이라며 “뛰어난 압전특성과 친환경적인 제조공정은 이러한 접근법이 얼마나 매력적인지를 잘 보여준다”고 연구의 의의를 설명했다.

ㅁ 그림설명

바이러스 구조를 이용한 티탄산바륨 합성 및 나노발전기 모식도(첫째 줄), 바이러스와 이를 이용한 티탄산바륨 나노물질의 전자현미경 사진 및 구현된 유연한 나노발전기와 소자 (LED) 구동 모습(둘째 줄)

바이러스를 이용한 친환경 나노발전기 개발

- 자연계의 생체 합성 능력을 모방해 만든 신물질로 나노발전기 개발 -

우리 학교 신소재공학과 이건재(38)·남윤성(40) 교수 공동연구팀은 유전자 조작 바이러스를 이용해 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

연구결과는 나노 및 에너지 분야의 세계적 학술지 ‘ACS Nano’ 온라인판(11월 14일자)에 게재됐으며, 대면적 저비용 제작에도 성공해 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼스(Advanced Energy Materials)’ 12월호 표지논문으로 선정되기도 했다.

조개껍질, 해면, 뼈 등에서 볼 수 있듯이 자연계는 인간이 만들기 어려운 여러 가지 물질이나 구조를 스스로 합성하고 조립하는 능력을 가지고 있다. 예를 들어, 자연계의 조개껍질은 매우 단단한 반면 같은 물질이지만 인공 합성물인 분필은 쉽게 부서진다.

게다가 기존의 여러 인공 합성법들은 독성이 많고 극한적인 환경에서 이뤄진다는 것에 비해 이러한 자연적인 합성은 매우 신비하고 주목할 만한 현상이다. 이처럼 생물들이 가지고 있는 자연적 물질 합성을 모방하면 과학기술 분야에서 효율적으로 환경문제를 해결하거나 신물질을 개발할 수 있다.

연구팀은 자연계에 대량으로 존재하면서 인체에는 무해한 M13이라는 바이러스 유전자를 조작하고, 이 바이러스의 특징을 이용해 압전 효과가 우수한 티탄산바륨(BaTiO3)을 합성함으로써 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

나노발전기란 기계적인 힘을 가하면 전기가 생성되는 압전(piezoelectricity) 현상을 응용해 만든 에너지를 얻는 소자다. 연구팀은 이번에 손가락의 움직임으로도 전기에너지를 생산해 LED를 구동하는데 성공했다.

남윤성 교수는 “이번에 개발된 나노발전기는 DNA 조작이 생명체의 변형을 뛰어넘어 전자소자까지 제어할 수 있다는 새로운 발상의 전환을 보여주는 것”이라며 “뛰어난 압전특성과 친환경적인 제조공정은 이러한 접근법이 얼마나 매력적인지를 잘 보여준다”고 연구의 의의를 설명했다.

ㅁ 그림설명

바이러스 구조를 이용한 티탄산바륨 합성 및 나노발전기 모식도(첫째 줄), 바이러스와 이를 이용한 티탄산바륨 나노물질의 전자현미경 사진 및 구현된 유연한 나노발전기와 소자 (LED) 구동 모습(둘째 줄)

2013.12.10

조회수 24120

-

전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.02.28

조회수 24600

-

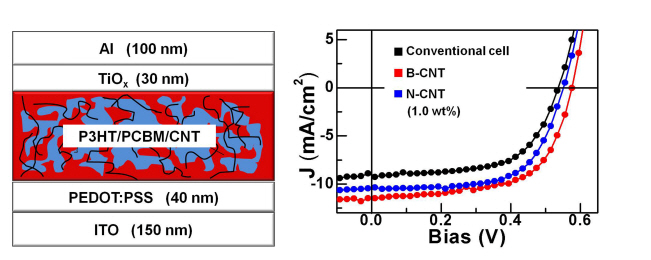

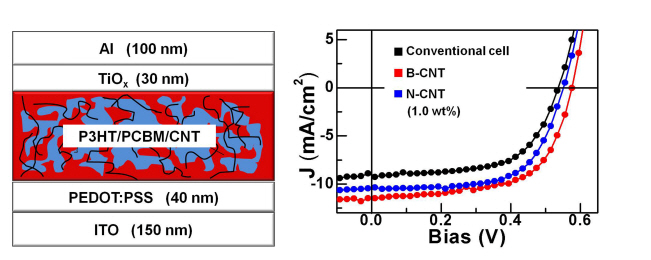

나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

2010.12.07

조회수 22976

-

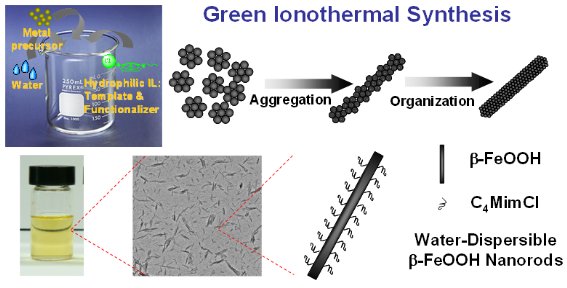

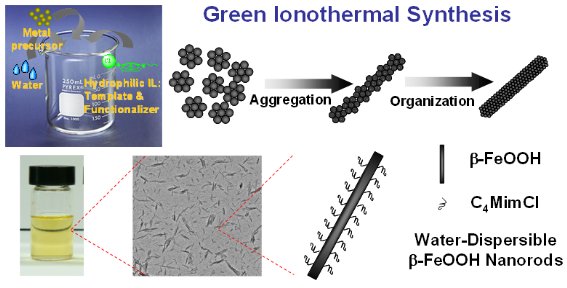

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14

조회수 31018

-

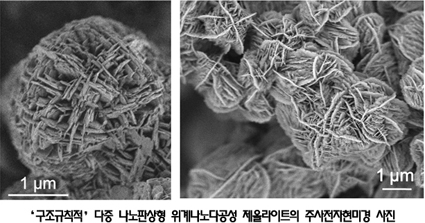

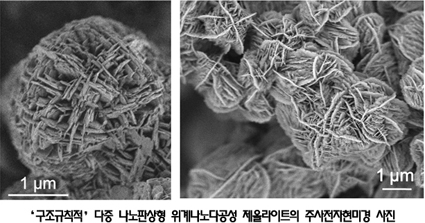

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10

조회수 28281

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24 조회수 21187

이현주 교수, 백금 사용량 10분의1로 줄인 단일원자 촉매 개발

〈 이 현 주 교수, 김 지 환 학생 〉

우리 대학 생명화학공학과 이현주 교수와 서울시립대 한정우 교수 공동 연구팀이 기존 촉매의 백금 사용량을 10분의 1로 줄일 수 있는 백금 단일원자 촉매를 개발했다.

이는 매우 안정적인 고함량의 백금 단일원자 촉매로 연구팀은 ‘직접 포름산 연료전지(Direct formic acid fuel cells)’에 적용하는 데 성공했다.

김지환 학생이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료 과학분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 9월 11일자 온라인 판에 게재됐다.

백금 기반의 축매는 활성과 안정성이 높아 다양한 촉매 반응에 적용되지만 가격이 비싸고 희귀하기 때문에 백금의 사용량을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

그 중 단일원자 촉매는 백금 입자 크기를 원자 단위로 줄여 모든 원자가 반응에 참여하기 때문에 백금 촉매의 가격을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 두 개 이상의 원자들이 붙어 있는 앙상블 자리(ensemble site)가 없기 때문에 원하는 생성물을 선택적으로 얻을 수 있다.

이러한 장점에도 불구하고 단일원자 촉매는 낮은 배위수(coordination number)와 높은 표면자유에너지로 인해 쉽게 뭉치고 안정성이 떨어져 실제 장치에 적용이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 백금 단일원자 촉매의 안정성을 높이기 위해 금속 원소인 안티몬이 첨가된 주석 산화물(Antimony-doped tin oxide, ATO) 위에 백금 단일원자가 주석과의 합금 형태로 존재하는 구조를 개발했다.

연구팀은 이러한 구조가 백금 단일원자가 안티몬-주석 합금 구조에서 안티몬의 자리를 대신해 열역학적으로 안정적인 형태로 존재함을 계산을 통해 증명했다.

연구팀이 개발한 촉매는 포름산 산화반응에서 일반적으로 사용되는 촉매인 상용백금촉매(Pt/C)보다 최대 50배 높은 활성을 보였고 장기안정성 또한 월등하게 높았다.

또한 연구팀은 이 촉매를 막과 전극으로 구성된 직접 포름산 연료전지에 적용했다. 단일원자 촉매를 완전지 형태의 연료전지에 적용한 것은 최초의 시도로, 기존 촉매에 비해 10분의 1 정도만의 백금을 사용해도 비슷한 출력을 얻을 수 있다.

이현주 교수는 “귀금속 단일원자 촉매의 가장 큰 문제점인 낮은 함량과 낮은 안정성을 높일 수 있었고 최초로 직접 포름산 연료전지에 적용했다”며 “연료전지에 적용 가능한 고함량 및 고안정성 귀금속 단일원자 촉매의 개발에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 백금 단일 원자 촉매의 개념도

그림2. 관찰한 촉매 및 백금 단일 원자 (흰색 원으로 표시된 밝은 점)

2017.10.24 조회수 21187 오지훈 교수, 이산화탄소 90%이상 분해 가능한 광전극 구조 개발

우리 대학 EEWS 대학원 오지훈 교수 연구팀이 빛을 이용해 이산화탄소를 분해하기 위한 금 나노 다공성 박막과 실리콘(Silicon) 기반의 새로운 광전극 구조를 개발했다.

광전기화학적 이산화탄소 변환은 태양광 에너지를 이용해 물과 이산화탄소를 연료로 바꿔주는 기술로 많은 주목을 받고 있다. 연구팀이 개발한 기술은 이를 위한 반도체 광전극 구조의 기본 틀을 제공할 것으로 기대된다.

송준태 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 8일자 내면 표지 논문에 게재됐다.

안정적인 이산화탄소를 환원시키기 위해서는 낮은 과전압을 지닌 우수한 촉매가 필요하다. 그 중 금(Au)은 이산화탄소를 일산화탄소로 환원시키는 전기 촉매로 알려져 있다.

그러나 금은 과전압이 비교적 높고 일산화탄소 생산성이 낮아 수소가 많이 발생하는 문제점이 있다. 또한 가격이 비싸기 때문에 사용량도 조절을 해야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 나노 다공성 구조를 갖는 금 박막을 제작하는 데 성공했다. 금을 박막형태로 기판 재료에 증착해 이를 양극산화 처리한 뒤 연속적인 환원 처리를 통해 제작했다.

높은 전류 효율을 보였다. 이전의 나노구조 촉매는 0.1mm의 두꺼운 호일을 이용해 제작됐다면 연구팀의 박막은 약 5만 배 정도 얇은 200나노미터 수준으로서 금 기반 촉매의 제작비용을 최소화했다.

나아가 연구팀은 직접 제작한 나노다공성 금 박막을 촉매로 활용하기 위해 새로운 실리콘(Si) 광전극 구조를 개발했다. 기존 방법인 나노 입자 형태로 반도체 표면에 촉매를 형성하면 전기화학적 처리 과정에서 기판 자체에 영향을 주게 된다.

따라서 연구팀은 금 박막을 표면 전체에 연결될 수 있는 메쉬 패턴 구조로 제작해 광전극에 영향을 주지 않고도 독립적으로 표면의 전극 접합을 통해 전기화학처리를 가능하게 했다.

제작된 광전극은 실리콘에서 생성된 광전압과 금 박막층의 높은 촉매 특성이 작용돼 기존의 일산화탄소 변환을 위해 필요한 에너지보다 더 낮은 양으로도 변환이 가능하다.

오 교수는 “다양한 반도체 및 촉매 재료도 쉽게 적용 가능한 플랫폼 역할을 할 수 있을 것이다”며 “다른 연구자들이 우리 연구팀의 구조를 적용해 이산화탄소 광전환의 광변환 효율을 향상시킬 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 송준태 박사는 “발상의 전환을 통해 매우 간단하지만 중요한 새로운 타입의 광전극 구조를 개발했고, 이를 통해 효율적인 이산화탄소 환원이 가능해졌다”며 “생성물의 평형 전위보다 더욱 낮은 전위조건에서 이산화탄소 환원을 하는 결과를 낸 것은 처음이다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원 정성윤 교수가 공동으로 참여했고 한국이산화탄소 포집 및 처리 연구개발센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 논문 이미지

그림2. 실리콘 광전극 모식도 및 전자현미경 사진

그림3. 제작된 광전극의 광전기화학적 이산화탄소 특성

2017.02.24 조회수 23996

오지훈 교수, 이산화탄소 90%이상 분해 가능한 광전극 구조 개발

우리 대학 EEWS 대학원 오지훈 교수 연구팀이 빛을 이용해 이산화탄소를 분해하기 위한 금 나노 다공성 박막과 실리콘(Silicon) 기반의 새로운 광전극 구조를 개발했다.

광전기화학적 이산화탄소 변환은 태양광 에너지를 이용해 물과 이산화탄소를 연료로 바꿔주는 기술로 많은 주목을 받고 있다. 연구팀이 개발한 기술은 이를 위한 반도체 광전극 구조의 기본 틀을 제공할 것으로 기대된다.

송준태 박사가 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 8일자 내면 표지 논문에 게재됐다.

안정적인 이산화탄소를 환원시키기 위해서는 낮은 과전압을 지닌 우수한 촉매가 필요하다. 그 중 금(Au)은 이산화탄소를 일산화탄소로 환원시키는 전기 촉매로 알려져 있다.

그러나 금은 과전압이 비교적 높고 일산화탄소 생산성이 낮아 수소가 많이 발생하는 문제점이 있다. 또한 가격이 비싸기 때문에 사용량도 조절을 해야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 나노 다공성 구조를 갖는 금 박막을 제작하는 데 성공했다. 금을 박막형태로 기판 재료에 증착해 이를 양극산화 처리한 뒤 연속적인 환원 처리를 통해 제작했다.

높은 전류 효율을 보였다. 이전의 나노구조 촉매는 0.1mm의 두꺼운 호일을 이용해 제작됐다면 연구팀의 박막은 약 5만 배 정도 얇은 200나노미터 수준으로서 금 기반 촉매의 제작비용을 최소화했다.

나아가 연구팀은 직접 제작한 나노다공성 금 박막을 촉매로 활용하기 위해 새로운 실리콘(Si) 광전극 구조를 개발했다. 기존 방법인 나노 입자 형태로 반도체 표면에 촉매를 형성하면 전기화학적 처리 과정에서 기판 자체에 영향을 주게 된다.

따라서 연구팀은 금 박막을 표면 전체에 연결될 수 있는 메쉬 패턴 구조로 제작해 광전극에 영향을 주지 않고도 독립적으로 표면의 전극 접합을 통해 전기화학처리를 가능하게 했다.

제작된 광전극은 실리콘에서 생성된 광전압과 금 박막층의 높은 촉매 특성이 작용돼 기존의 일산화탄소 변환을 위해 필요한 에너지보다 더 낮은 양으로도 변환이 가능하다.

오 교수는 “다양한 반도체 및 촉매 재료도 쉽게 적용 가능한 플랫폼 역할을 할 수 있을 것이다”며 “다른 연구자들이 우리 연구팀의 구조를 적용해 이산화탄소 광전환의 광변환 효율을 향상시킬 수 있을 것이다”고 말했다.

1저자인 송준태 박사는 “발상의 전환을 통해 매우 간단하지만 중요한 새로운 타입의 광전극 구조를 개발했고, 이를 통해 효율적인 이산화탄소 환원이 가능해졌다”며 “생성물의 평형 전위보다 더욱 낮은 전위조건에서 이산화탄소 환원을 하는 결과를 낸 것은 처음이다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS 대학원 정성윤 교수가 공동으로 참여했고 한국이산화탄소 포집 및 처리 연구개발센터의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 논문 이미지

그림2. 실리콘 광전극 모식도 및 전자현미경 사진

그림3. 제작된 광전극의 광전기화학적 이산화탄소 특성

2017.02.24 조회수 23996 오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19 조회수 21066

오일권 교수, 귀금속 촉매 대체할 친환경 물 분해 촉매 개발

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 값비싼 백금 등의 귀금속 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 기반의 친환경 물 분해 기술을 개발했다.

물 분해 기술은 수소를 친환경적으로 생산할 수 있다. 연구팀이 개발한 원천기술을 통해 수소의 대량 생산 및 수소에너지 상용화에 기여할 것으로 기대된다.

배석후 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 화학, 에너지 및 소재 분야의 국제 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 1월호 표지논문에 게재됐다.

현재 가장 많이 사용되는 수소에너지의 발전 방식은 물을 전기 분해시켜 수소를 생산하는 방법이다. 이 방식은 공해 없이 순수한 수소를 생산할 수 있다.

하지만 비용이 많이 들어 상용화에 어려움이 있다. 특히 산소가 발생하는 플러스(+) 전극에는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 귀금속 촉매가 필요하고, 수소가 발생하는 마이너스(-) 전극에는 백금이 필요하다.

따라서 이를 대체할 수 있는 값싼 재료의 촉매를 개발하는 것이 상용화를 앞당길 수 있는 길이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 플러스 전극에 사용되는 이리듐 및 루테늄 산화물 기반의 촉매를 대체할 수 있는 니켈-코발트 금속 기반의 화합물 촉매를 제작하는 데 성공했다.

니켈-코발트 금속 화합물 촉매는 가격이 저렴하지만 이리듐 및 루테늄 산화물 촉매에 비해 높은 전압을 필요로 하는 등 상대적으로 낮은 성능으로 인해 사용되지 못했다.

연구팀은 문제 해결을 위해 수열합성을 이용했다. 수열합성은 고온, 고압 상태에서 물 혹은 수용액에 금속 등을 녹여 물질을 합성하는 기술이다.

연구팀은 니켈-코발트 전구체가 녹아 있는 용액을 바탕으로 수열합성을 진행했다. 이를 통해 니켈-코발트 촉매의 낮은 성능 문제를 해결하는 동시에 촉매의 표면적을 넓히는 데 성공했다.

또한 추가적인 수열합성을 통해 촉매 외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 둘러싸면서 전극과 나노선 복합체 사이의 전하 전달 능력을 극대화시킨 이중 나노선 형태의 촉매를 제작했다.

외부층을 전도성이 높은 탄소층으로 구성했기 때문에 탄소 직물로 만들어진 전극 기판과 상승효과(Synergy)를 내면서 단일 니켈-코발트계 금속 촉매에 비해 30% 낮은 전압과 2.7배 높은 단위 면적당 촉매 활성도를 보였다.

기존의 나노선은 원뿔 모양으로 종횡비가 커 나노선 전체로 전달되는 전압이 일정하지 않았다. 이 때문에 나노선 전체가 촉매 반응에 참여하지 못하는 현상이 발생했으나, 연구팀의 촉매는 탄소층으로 둘러싸여 있기 때문에 전자의 활발한 이동이 가능했고 이는 일정한 전압 전달로 이어졌다.

연구팀은 “연이은 수열합성을 통해 비교적 간단한 공정으로 이상적인 이중 구조의 나노선 촉매를 제작하는 데 성공했다”며 “기존의 값비싼 귀금속 촉매에 비해 훨씬 저렴하면서도 성능은 거의 차이가 없다”고 말했다.

오 교수는 “생산 과정이 간단하고 대량 생산이 가능하며 성능 또한 기존 귀금속 촉매에 뒤지지 않는다 ”며 “이번 연구를 통해 물을 수소같은 화학에너지로 변환하는 기술의 상용화에 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 연구는 기계기술연구소 김지은 박사, EEWS 대학원 박정영 교수가 참여했고, 미래창조과학부 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 선정된 표지논문(front cover) 이미지

그림2. 탄소층이 코팅된 니켈-코발트 이중 나노선 촉매 입자의 미세구조 사진

그림3. 이중 나노선 구조의 전기화학적 촉매로써의 작용 모습

그림4. 이중 나노선 형상의 촉매 제작 과정을 나타낸 모식도

2017.01.19 조회수 21066 유승협 교수, 열차단과 전기생산 동시에 가능한 태양전지 개발

〈 유 승 협 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학부 유승협 교수와 성균관대 화학공학부 박남규 교수 공동 연구팀이 열을 차단하는 동시에 전기도 생산할 수 있는 반투명 태양전지 기술을 개발했다.

이는 다층 금속 박막 기반의 투명전극을 이용한 기술로써 가시광선은 투과하고 적외선(열선)은 선택적으로 반사한다. 동시에 전기도 생산하기 때문에 에너지를 효율적으로 사용하면서 낮은 실내 온도를 유지할 수 있다. 자동차 선팅이나 건물 창호 등에 다방면으로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 7월 20일자 표지 논문으로 선정됐다.(논문명: Empowering Semi-Transparent Solar Cells with Thermal-Mirror Functionality)

태양전지는 지붕 위에 설치하는 청색의 사각 패널 뿐 아니라 건물이나 차량 유리창에 적용할 수 있는 반투명 모양으로도 발전될 수 있다.

하지만 빛을 흡수해 전기를 생산하는 태양전지의 속성 상 빛을 투과시키는 태양전지의 반투명한 특성은 효율을 감소시킬 수밖에 없다. 또한 기존의 상용화된 결정질 실리콘 기반의 태양전지는 반투명하게 제작이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 차세대 태양전지 재료로 주목받는 유, 무기 복합물로 이뤄진 페로브스카이트를 광전변환 재료로 이용했다.

그리고 양면에 투명 전극을 사용해 반투명한 태양전지를 구현했다. 이 때 한쪽 면의 투명 전극은 연구팀이 수년 간 전자소자에 적용해온 ‘절연층-금속-절연층’ 구조의 금속 기반 다층 박막을 사용했다.

금속은 통상적으로 빛이 투과되기 어렵다. 하지만 연구팀은 수십 나노미터 두께의 얇은 박막으로 제작한 뒤 그 위에 반사를 줄이는 굴절률이 높은 절연층을 적층하는 방법으로 투명한 전극을 구현했다.

또한 투명 전극 각 층의 두께를 세밀하게 조절해 사람의 눈에 보이는 가시광선 대역의 빛은 투과시키고, 눈에 보이지 않는 대역의 빛은 반사되도록 설계했다. 이를 통해 차량용 선팅 필름과 비슷한 수준인 7.4% 평균 가시광선 투과율을 갖는 동시에 13.3%의 광전변환효율을 보이는 반투명 태양전지 제작에 성공했다.

연구팀은 적외선 반사를 최대화해 태양광의 열선을 효과적으로 반사시키는 기능을 더했다. 선팅 필름 제품의 태양열차단 성능은 총태양열에너지차단율(Total Solar Energy Rejection : TSER) 지수로 평가되는데 연구팀의 반투명 태양전지는 고가 선팅 필름 제품과 동등한 수준인 89.6%의 우수한 TSER 값을 보였다.

다수의 선팅 필름 제품들이 흡수를 통해 태양빛을 차단하기 때문에 태양빛에 노출 시 필름 자체의 온도가 올라간다. 반면 연구팀의 태양전지는 반사를 통해 열을 차단해 빛에 노출돼도 온도가 거의 올라가지 않아 태양전지의 안정성 향상 측면에서도 유리할 것으로 기대된다.

유 교수는 “열 차단 기능성 반투명 태양전지는 추가적 광학 설계를 통해 색 조절도 가능하고 궁극적으로는 필름형으로도 제작 가능해 기존 차량 및 건물의 유리창을 멋있고 스마트하게 업그레이드할 수 있을 것이다”며 “태양전지가 친환경 에너지를 생산하는 것에서 더 나아가 새로운 부가가치를 갖출 때 기존보다 더 큰 시장을 개척할 수 있을 것이다”고 말했다.

김호연, 하재원 박사과정 학생과 성균관대 김희선 학생이 공동으로 참여한 이번 연구는 KAIST 기후변화연구허브 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 저널의 표지논문 그림

그림2. 태양전지 사진

그림3. 열화상 사진

그림4. 모식도

2016.08.01 조회수 17367

유승협 교수, 열차단과 전기생산 동시에 가능한 태양전지 개발

〈 유 승 협 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학부 유승협 교수와 성균관대 화학공학부 박남규 교수 공동 연구팀이 열을 차단하는 동시에 전기도 생산할 수 있는 반투명 태양전지 기술을 개발했다.

이는 다층 금속 박막 기반의 투명전극을 이용한 기술로써 가시광선은 투과하고 적외선(열선)은 선택적으로 반사한다. 동시에 전기도 생산하기 때문에 에너지를 효율적으로 사용하면서 낮은 실내 온도를 유지할 수 있다. 자동차 선팅이나 건물 창호 등에 다방면으로 이용 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구 성과는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼즈(Advanced Energy Materials)’ 7월 20일자 표지 논문으로 선정됐다.(논문명: Empowering Semi-Transparent Solar Cells with Thermal-Mirror Functionality)

태양전지는 지붕 위에 설치하는 청색의 사각 패널 뿐 아니라 건물이나 차량 유리창에 적용할 수 있는 반투명 모양으로도 발전될 수 있다.

하지만 빛을 흡수해 전기를 생산하는 태양전지의 속성 상 빛을 투과시키는 태양전지의 반투명한 특성은 효율을 감소시킬 수밖에 없다. 또한 기존의 상용화된 결정질 실리콘 기반의 태양전지는 반투명하게 제작이 어렵다는 한계를 갖는다.

연구팀은 문제 해결을 위해 차세대 태양전지 재료로 주목받는 유, 무기 복합물로 이뤄진 페로브스카이트를 광전변환 재료로 이용했다.

그리고 양면에 투명 전극을 사용해 반투명한 태양전지를 구현했다. 이 때 한쪽 면의 투명 전극은 연구팀이 수년 간 전자소자에 적용해온 ‘절연층-금속-절연층’ 구조의 금속 기반 다층 박막을 사용했다.

금속은 통상적으로 빛이 투과되기 어렵다. 하지만 연구팀은 수십 나노미터 두께의 얇은 박막으로 제작한 뒤 그 위에 반사를 줄이는 굴절률이 높은 절연층을 적층하는 방법으로 투명한 전극을 구현했다.

또한 투명 전극 각 층의 두께를 세밀하게 조절해 사람의 눈에 보이는 가시광선 대역의 빛은 투과시키고, 눈에 보이지 않는 대역의 빛은 반사되도록 설계했다. 이를 통해 차량용 선팅 필름과 비슷한 수준인 7.4% 평균 가시광선 투과율을 갖는 동시에 13.3%의 광전변환효율을 보이는 반투명 태양전지 제작에 성공했다.

연구팀은 적외선 반사를 최대화해 태양광의 열선을 효과적으로 반사시키는 기능을 더했다. 선팅 필름 제품의 태양열차단 성능은 총태양열에너지차단율(Total Solar Energy Rejection : TSER) 지수로 평가되는데 연구팀의 반투명 태양전지는 고가 선팅 필름 제품과 동등한 수준인 89.6%의 우수한 TSER 값을 보였다.

다수의 선팅 필름 제품들이 흡수를 통해 태양빛을 차단하기 때문에 태양빛에 노출 시 필름 자체의 온도가 올라간다. 반면 연구팀의 태양전지는 반사를 통해 열을 차단해 빛에 노출돼도 온도가 거의 올라가지 않아 태양전지의 안정성 향상 측면에서도 유리할 것으로 기대된다.

유 교수는 “열 차단 기능성 반투명 태양전지는 추가적 광학 설계를 통해 색 조절도 가능하고 궁극적으로는 필름형으로도 제작 가능해 기존 차량 및 건물의 유리창을 멋있고 스마트하게 업그레이드할 수 있을 것이다”며 “태양전지가 친환경 에너지를 생산하는 것에서 더 나아가 새로운 부가가치를 갖출 때 기존보다 더 큰 시장을 개척할 수 있을 것이다”고 말했다.

김호연, 하재원 박사과정 학생과 성균관대 김희선 학생이 공동으로 참여한 이번 연구는 KAIST 기후변화연구허브 사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 게재된 저널의 표지논문 그림

그림2. 태양전지 사진

그림3. 열화상 사진

그림4. 모식도

2016.08.01 조회수 17367 강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

2016.05.26 조회수 18667

강정구, 김용훈 교수, 태양광 이용 이산화탄소로 메탄올 변환 성공

우리 대학 EEWS 대학원 강정구 교수, 김용훈 교수 공동 연구팀이 태양광을 이용해 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있는 광촉매를 개발했다.

이 기술은 값싼 물질에 간단한 공정으로 이산화탄소를 고부가가치의 화학물질로 변환시킬 수 있다. 향후 탄소배출규제 시행에 따른 이산화탄소 처리 및 저감 문제를 해결할 수 있는 대안 기술이 될 것으로 기대된다.

이동기, 최지일 박사가 참여한 이번 연구는 에너지 분야 학술지 ‘어드밴스드 에너지 머터리얼스(Advanced Energy Materials)’ 5월 9일자 온라인 판에 게재됐다.

매년 우리나라에서는 6억 톤의 이산화탄소가 발생하고 세계적으로는 250억 톤에 이른다. 이산화탄소를 메탄올로 변환할 수 있다면 1톤 당 약 40만원에 판매가 가능해지고, 운반의 문제를 해결할 수 있다.

경제 및 환경문제에서도 효과가 클 것으로 예상되기 때문에 과학계 및 관련 산업계는 이산화탄소를 메탄올로 변환하기 위한 노력을 하고 있다.

식물의 광합성 효과를 모방한 인공광합성 기술은 태양에너지만으로 메탄올과 같은 고에너지 밀도의 화학물질을 제조할 수 있다. 이 반응을 이끌어내기 위해서는 백금, 금, 루테늄과 같은 금속 광물이 필요하다.

하지만 낮은 에너지 변환 효율 문제가 개선되지 않아 광촉매 물질의 보호막 정도로만 사용되고 있다. 에너지 효율이 낮은 이유는 태양 에너지의 극히 일부만 활용 가능해 전자 전달 능력이 낮기 때문이다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜드 플라즈마(cold Plasma) 반응을 기반으로 한 기술을 이용했다. 기존 산화물 공정은 한 물질에 질소와 수소 처리를 동시에 구현하는 것이 불가능했지만, 기체 콜드 플라즈마 기술을 이용하면 상온에서도 고 반응성의 수소 및 질소 라디칼을 형성할 수 있다. 이를 통해 순간적 반응만으로 금속 산화물 내부에 질소 및 수소를 주입하는 데 성공했다.

이 기술로 자외선(UV)영역에 국한되는 이산화티타늄의 빛 감지 범위를 가시광선 영역까지 확대시켰고, 전자 전달 능력을 1만 배 증가시킴으로써 귀금속 광물 없이도 이산화탄소를 메탄올로 변환시킬 수 있었다.

또한 인공광합성 반응이 잘 일어나도록 도와주는 별도 화학첨가제나 전기적 에너지 없이도 반응을 가시광 범위까지 이끌어냈다.

이산화티타늄 광촉매는 해당 물질이 갖는 이론한계치의 74%에 달하는 광전류를 발생시켰고, 이산화탄소를 이용한 메탄올 발생량이 25배 이상 향상됐다.

연구팀은 슈퍼컴퓨터를 이용한 원자 수준 모델링을 통해 수많은 변수를 측정함으로써 촉매 반응 향상의 원리를 이론적으로 규명했다.

강 교수는“이 기술을 기반으로 향후 산업체에서 대량 생산할 수 있도록 기술을 발전시키는 것이 목표다”고 말했다.

이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사이번 연구는 미래창조과학부의 글로벌프론티어사업, 인공광합성 사업과 KISTI의 슈퍼컴퓨터 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 태양광을 이용한 이산화탄소의 메탄올로의 변환 과정

그림2. 가시광에서 연료변환이 가능하도록 만든 코어-쉘 촉매

2016.05.26 조회수 18667 최민기 교수, 고성능의 이산화탄소 흡착제 개발

〈 최 민 기 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 이산화탄소를 효율적이고 안정적으로 포집할 수 있는 흡착제를 개발했다.

이번에 개발된 이산화탄소 흡착제는 제올라이트와 아민 고분자를 기반으로 해 값싸고 대량 생산이 가능할 뿐 아니라 효율적인 성능과 뛰어난 재생 안정성을 갖는다.

연구 결과는 에너지 및 환경 분야 학술지인 ‘에너지&인바이러먼털 사이언스(Energy & Environmental Science)’ 3월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

지구 온난화의 주요 원인인 이산화탄소의 포집을 위한 흡착제 연구가 활발히 진행 중이다. 특히 에너지 효율이 높고 환경에 무해한 고체 흡착제 중심으로 연구가 이뤄지고 있는데 제올라이트와 아민 고분자 기반의 흡착제가 가장 대표적이다.

그러나 제올라이트 기반 흡착제는 이산화탄소와 수분이 동시에 존재하는 경우 수분을 우선적으로 흡착하는 한계를 갖는다. 아민 고분자 기반 흡착제는 수분이 존재해도 효율적인 이산화탄소 흡착이 가능하지만 재생을 위해 130oC 이상 열을 가했을 때 요소가 생성돼 심각한 비활성화를 겪는 문제가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아민 고분자와 제올라이트의 장점을 모두 갖는 ‘아민-제올라이트 복합체’를 개발했다.

암모늄(NH4+)을 골격 외 양이온으로 갖는 제올라이트를 고온 열처리하면 암모니아(NH3)가 제거되고 수소 양이온이 남아 산성 제올라이트가 만들어진다. 이 제올라이트에 염기성을 갖는 에틸렌다이아민 증기를 처리하면 산-염기 반응에 의해 제올라이트 기공 내부에 아민이 기능화되는 원리이다.

이를 통해 이산화탄소 포집 공정에서 효율적으로 이산화탄소를 흡착하는 것을 확인했고, 매우 우수한 재생 안정성을 확인했다. 새로 개발한 흡착제는 제올라이트 내부에서 흡착된 물이 아민의 비활성화를 억제하는 상쇄효과를 보여 안정성을 더욱 높였다.

기존 연구들은 이산화탄소 흡착 성능 향상에만 집중됐지만 이번 연구는 우수한 흡착 성능 뿐 아니라 재생 안정성을 비약적으로 상승시켰다.

최 교수는 “값싸고 대량 생산이 가능한 제올라이트 기반의 흡착제로 실용화가 가능할 것으로 기대된다”며 “합성 방법의 최적화를 통해 더 높은 이산화탄소 흡착 성능을 갖는 흡착제 개발에도 힘쓸 것이다”고 말했다.

전남대학교 응용화학공학과 조성준 교수 연구팀과 공동으로 진행한 이번 연구는 미래창조과학부의 ‘Korea CCS 2020’ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 아민-제올라이트 복합체를 이용한 이산화탄소 포집 공정의 개념도

그림2. 연속적인 온도교대흡착 공정에서 흡착제들의 이산화탄소의 흡착능 비교

2016.04.25 조회수 18872

최민기 교수, 고성능의 이산화탄소 흡착제 개발

〈 최 민 기 교수 〉

우리 대학 생명화학공학과 최민기 교수 연구팀이 이산화탄소를 효율적이고 안정적으로 포집할 수 있는 흡착제를 개발했다.

이번에 개발된 이산화탄소 흡착제는 제올라이트와 아민 고분자를 기반으로 해 값싸고 대량 생산이 가능할 뿐 아니라 효율적인 성능과 뛰어난 재생 안정성을 갖는다.

연구 결과는 에너지 및 환경 분야 학술지인 ‘에너지&인바이러먼털 사이언스(Energy & Environmental Science)’ 3월 16일자 온라인 판에 게재됐다.

지구 온난화의 주요 원인인 이산화탄소의 포집을 위한 흡착제 연구가 활발히 진행 중이다. 특히 에너지 효율이 높고 환경에 무해한 고체 흡착제 중심으로 연구가 이뤄지고 있는데 제올라이트와 아민 고분자 기반의 흡착제가 가장 대표적이다.

그러나 제올라이트 기반 흡착제는 이산화탄소와 수분이 동시에 존재하는 경우 수분을 우선적으로 흡착하는 한계를 갖는다. 아민 고분자 기반 흡착제는 수분이 존재해도 효율적인 이산화탄소 흡착이 가능하지만 재생을 위해 130oC 이상 열을 가했을 때 요소가 생성돼 심각한 비활성화를 겪는 문제가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 아민 고분자와 제올라이트의 장점을 모두 갖는 ‘아민-제올라이트 복합체’를 개발했다.

암모늄(NH4+)을 골격 외 양이온으로 갖는 제올라이트를 고온 열처리하면 암모니아(NH3)가 제거되고 수소 양이온이 남아 산성 제올라이트가 만들어진다. 이 제올라이트에 염기성을 갖는 에틸렌다이아민 증기를 처리하면 산-염기 반응에 의해 제올라이트 기공 내부에 아민이 기능화되는 원리이다.

이를 통해 이산화탄소 포집 공정에서 효율적으로 이산화탄소를 흡착하는 것을 확인했고, 매우 우수한 재생 안정성을 확인했다. 새로 개발한 흡착제는 제올라이트 내부에서 흡착된 물이 아민의 비활성화를 억제하는 상쇄효과를 보여 안정성을 더욱 높였다.

기존 연구들은 이산화탄소 흡착 성능 향상에만 집중됐지만 이번 연구는 우수한 흡착 성능 뿐 아니라 재생 안정성을 비약적으로 상승시켰다.

최 교수는 “값싸고 대량 생산이 가능한 제올라이트 기반의 흡착제로 실용화가 가능할 것으로 기대된다”며 “합성 방법의 최적화를 통해 더 높은 이산화탄소 흡착 성능을 갖는 흡착제 개발에도 힘쓸 것이다”고 말했다.

전남대학교 응용화학공학과 조성준 교수 연구팀과 공동으로 진행한 이번 연구는 미래창조과학부의 ‘Korea CCS 2020’ 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 아민-제올라이트 복합체를 이용한 이산화탄소 포집 공정의 개념도

그림2. 연속적인 온도교대흡착 공정에서 흡착제들의 이산화탄소의 흡착능 비교

2016.04.25 조회수 18872 바이러스를 이용한 친환경 나노발전기 개발

- 자연계의 생체 합성 능력을 모방해 만든 신물질로 나노발전기 개발 -

우리 학교 신소재공학과 이건재(38)·남윤성(40) 교수 공동연구팀은 유전자 조작 바이러스를 이용해 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

연구결과는 나노 및 에너지 분야의 세계적 학술지 ‘ACS Nano’ 온라인판(11월 14일자)에 게재됐으며, 대면적 저비용 제작에도 성공해 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼스(Advanced Energy Materials)’ 12월호 표지논문으로 선정되기도 했다.

조개껍질, 해면, 뼈 등에서 볼 수 있듯이 자연계는 인간이 만들기 어려운 여러 가지 물질이나 구조를 스스로 합성하고 조립하는 능력을 가지고 있다. 예를 들어, 자연계의 조개껍질은 매우 단단한 반면 같은 물질이지만 인공 합성물인 분필은 쉽게 부서진다.

게다가 기존의 여러 인공 합성법들은 독성이 많고 극한적인 환경에서 이뤄진다는 것에 비해 이러한 자연적인 합성은 매우 신비하고 주목할 만한 현상이다. 이처럼 생물들이 가지고 있는 자연적 물질 합성을 모방하면 과학기술 분야에서 효율적으로 환경문제를 해결하거나 신물질을 개발할 수 있다.

연구팀은 자연계에 대량으로 존재하면서 인체에는 무해한 M13이라는 바이러스 유전자를 조작하고, 이 바이러스의 특징을 이용해 압전 효과가 우수한 티탄산바륨(BaTiO3)을 합성함으로써 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

나노발전기란 기계적인 힘을 가하면 전기가 생성되는 압전(piezoelectricity) 현상을 응용해 만든 에너지를 얻는 소자다. 연구팀은 이번에 손가락의 움직임으로도 전기에너지를 생산해 LED를 구동하는데 성공했다.

남윤성 교수는 “이번에 개발된 나노발전기는 DNA 조작이 생명체의 변형을 뛰어넘어 전자소자까지 제어할 수 있다는 새로운 발상의 전환을 보여주는 것”이라며 “뛰어난 압전특성과 친환경적인 제조공정은 이러한 접근법이 얼마나 매력적인지를 잘 보여준다”고 연구의 의의를 설명했다.

ㅁ 그림설명

바이러스 구조를 이용한 티탄산바륨 합성 및 나노발전기 모식도(첫째 줄), 바이러스와 이를 이용한 티탄산바륨 나노물질의 전자현미경 사진 및 구현된 유연한 나노발전기와 소자 (LED) 구동 모습(둘째 줄)

2013.12.10 조회수 24120

바이러스를 이용한 친환경 나노발전기 개발

- 자연계의 생체 합성 능력을 모방해 만든 신물질로 나노발전기 개발 -

우리 학교 신소재공학과 이건재(38)·남윤성(40) 교수 공동연구팀은 유전자 조작 바이러스를 이용해 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

연구결과는 나노 및 에너지 분야의 세계적 학술지 ‘ACS Nano’ 온라인판(11월 14일자)에 게재됐으며, 대면적 저비용 제작에도 성공해 ‘어드밴스드 에너지 머티리얼스(Advanced Energy Materials)’ 12월호 표지논문으로 선정되기도 했다.

조개껍질, 해면, 뼈 등에서 볼 수 있듯이 자연계는 인간이 만들기 어려운 여러 가지 물질이나 구조를 스스로 합성하고 조립하는 능력을 가지고 있다. 예를 들어, 자연계의 조개껍질은 매우 단단한 반면 같은 물질이지만 인공 합성물인 분필은 쉽게 부서진다.

게다가 기존의 여러 인공 합성법들은 독성이 많고 극한적인 환경에서 이뤄진다는 것에 비해 이러한 자연적인 합성은 매우 신비하고 주목할 만한 현상이다. 이처럼 생물들이 가지고 있는 자연적 물질 합성을 모방하면 과학기술 분야에서 효율적으로 환경문제를 해결하거나 신물질을 개발할 수 있다.

연구팀은 자연계에 대량으로 존재하면서 인체에는 무해한 M13이라는 바이러스 유전자를 조작하고, 이 바이러스의 특징을 이용해 압전 효과가 우수한 티탄산바륨(BaTiO3)을 합성함으로써 유연한 압전 나노발전기를 만드는데 성공했다.

나노발전기란 기계적인 힘을 가하면 전기가 생성되는 압전(piezoelectricity) 현상을 응용해 만든 에너지를 얻는 소자다. 연구팀은 이번에 손가락의 움직임으로도 전기에너지를 생산해 LED를 구동하는데 성공했다.

남윤성 교수는 “이번에 개발된 나노발전기는 DNA 조작이 생명체의 변형을 뛰어넘어 전자소자까지 제어할 수 있다는 새로운 발상의 전환을 보여주는 것”이라며 “뛰어난 압전특성과 친환경적인 제조공정은 이러한 접근법이 얼마나 매력적인지를 잘 보여준다”고 연구의 의의를 설명했다.

ㅁ 그림설명

바이러스 구조를 이용한 티탄산바륨 합성 및 나노발전기 모식도(첫째 줄), 바이러스와 이를 이용한 티탄산바륨 나노물질의 전자현미경 사진 및 구현된 유연한 나노발전기와 소자 (LED) 구동 모습(둘째 줄)

2013.12.10 조회수 24120 전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.02.28 조회수 24600

전자기기용 ‘그래핀’ 실용화에 한걸음 다가서다

- Nano Letters지 발표, 금속 위에 합성된 그래핀의 친환경, 저비용 분리기술 개발 -

금속 위에서 합성된 넓은 면적(대면적)의 그래핀*을 실용화하기 위한 최대의 걸림돌인 그래핀 분리기술을 저렴하면서도 친환경적으로 처리할 수 있는 획기적인 방법이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

※ 그래핀(Graphene) : 흑연의 표면층을 한 겹만 떼어낸 탄소나노물질로, 높은 전도성과 전하 이동도를 갖고 있어 향후 응용 가능성이 높아 꿈의 신소재로 불림

우리 학교 김택수 교수와 조병진 교수 연구팀이 주도한 이번 연구는 교육과학기술부(장관 이주호)와 한국연구재단(이사장 이승종)이 추진하는 중견연구자지원사업(도약연구)과 글로벌프론티어사업의 지원으로 수행되었고, 연구결과는 나노과학 분야의 권위 있는 학술지인 ‘Nano Letters"지 온라인 속보(2월 29일자)로 게재되었다.

(논문명 : Direct Measurement of Adhesion Energy of Monolayer Graphene As-Grown on Copper and Its Application to Renewable Transfer Process)

특히 이번 연구성과는 그동안 어떠한 연구팀도 정확히 측정할 수 없었던 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 처음으로 정밀히 측정하는데 성공하고, 이를 이용해 촉매금속을 기존처럼 일회용으로 사용하는 것이 아니라, 무한대로 재활용할 수 있게 하여 친환경적이면서도 저렴한 고품질 대면적 그래핀 생산의 원천기술을 개발하였다는 점에서 의미가 크다.

촉매금속 위에서 합성된 대면적 그래핀은 디스플레이, 태양전지 등에 다각적으로 활용될 수 있어 이에 대한 연구가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있다. 그러나 이 대면적 그래핀을 실제 전자기기에 응용하기 위해서는 단원자 층인 그래핀을 촉매금속으로부터 손상 없이 떼 내는 것이 무엇보다도 중요하다.

지금까지는 화학약품을 이용해 금속을 녹여 제거함으로써 그래핀을 촉매금속으로부터 분리해왔다. 그러나 이 방법은 금속을 재활용할 수 없을 뿐만 아니라 생산단가도 높아 경쟁력이 없고, 특히 금속을 녹이는 과정에서 많은 양의 폐기물이 발생하여 환경문제를 일으킬 수 있으며, 공정단계 또한 매우 복잡해 그래핀의 양산화에 큰 장벽으로 작용하였다.

김택수, 조병진 교수팀은 금속위에서 합성된 그래핀의 접합에너지를 정밀측정한 후 이를 이용하면 그래핀을 금속으로부터 쉽게 분리할 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

또한 이 방법을 사용해 기계적으로 분리된 그래핀을 다른 기판에 전사하지 않고 곧바로 그 위에 전자소자를 제작하는데 성공하여, 기존의 복잡한 그래핀 생산단계를 획기적으로 줄였다. 아울러 그래핀을 떼어낸 후 그 금속기판을 수차례 재활용하여 그래핀을 반복적으로 합성하여도 처음과 같은 양질의 그래핀을 합성할 수 있음을 확인하여 친환경, 저비용 그래핀 양산기술에 새로운 길을 열었다.

이번 연구결과를 통해 매우 간단한 단일 공정만으로 그래핀을 금속으로부터 손쉽게 떼 내어 그래핀 응용소자를 제작할 수 있음에 따라, 향후 그래핀 상용화를 크게 앞당길 수 있을 것으로 전망된다. 조병진 교수는 “이번 연구는 그래핀과 촉매금속간의 접합에너지를 정밀 측정하는데 성공하여 그 결합상태를 규명하였다는 점에서 학문적 의의가 있을 뿐만 아니라, 이를 실제 그래핀 생산기술에 활용하여 지금까지 대면적 그래핀 실용화의 가장 큰 기술적 문제를 해결하였다는 점에서도 의미가 크다”고 연구의의를 밝혔다.

2012.02.28 조회수 24600 나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

2010.12.07 조회수 22976

나노튜브를 이용한 유기태양전지 효율 향상 기술 개발

우리학교 신소재공학과 김상욱 교수팀과 전기및전자공학과 유승협 교수팀이 탄소나노튜브를 유기태양전지에 적용해 에너지 변환효율을 크게 향상시키는데 성공했다.

이 연구결과는 재료공학의 세계적 학술지인 어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)지 최신호(11월 30일, 화) 온라인 판에 게재됐다.

반도체고분자의 광반응을 통해 전기에너지를 생산하는 유기태양전지는 고가의 실리콘을 사용하지 않아 가격이 저렴하다. 또한, 잘 휘고 투명해 여러 분야에 적용 가능한 미래 친환경 에너지원이다.

이 전지는 휴대 전자기기나 스마트 의류, BIPV(Building Integration Photovoltaic : 건물 외피에 전지판을 이용하는 건물 외장형 태양광 발전) 등 다양한 분야에 응용이 기대된다.

유기태양전지가 다른 태양전지에 비해 효율이 낮은 중요한 이유 중 하나는 태양빛을 받아 전자와 정공을 형성시키는 반도체고분자의 수송특성이 낮아 생성된 전자나 정공이 효율적으로 외부로 전달되지 못한다는 점이다.

이러한 문제를 해결하기 위해 반도체고분자의 수송특성을 향상하려는 다양한 연구들이 전 세계적으로 진행되어 왔다. 특히, 탄소나노튜브나 나노와이어 등을 이용해 전자나 정공의 빠른 수송 경로를 제공해주는 방법이 꾸준히 연구되어 왔다.

그러나 이들 연구에서는 전자와 정공이 동시에 탄소나노튜브나 나노와이어에 주입되어 자기들끼리 재결합 함으로써, 결국 외부에서 채집되는 전류가 증대되지 못하거나 오히려 감소하는 고질적인 문제가 발생했다.

이러한 문제를 포함해 유기태양전지들은 상용화하기에는 아직 낮은 광변환 효율을 보여 이에 대한 성능향상이 시급히 요구되어 왔다.

KAIST 연구팀은 유기 태양전지의 반도체고분자에 붕소 또는 질소 원소로 도핑된 탄소나노튜브를 적용해 전자나 정공 중 한쪽만을 선택적으로 수송하도록 함으로써 이들의 재결합을 막아 유기태양전지의 효율을 33%까지 크게 향상시키는데 성공했다.

또한 도핑된 탄소나노튜브는 유기용매 및 반도체고분자내에서 매우 쉽고 고르게 분산되는 특성을 보여 기존의 값싼 용액공정을 그대로 사용해 효율이 향상된 태양전지를 만들 수 있음을 확인했다.

이 연구결과로 반도체고분자가 이용되는 유기트랜지스터나 유기디스플레이 등 다양한 전자기기의 성능향상도 가능할 것으로 기대된다.

김상욱 교수는 “이번 연구결과를 통해 나노소재 기술이 유기태양전지의 성능향상에도 크게 기여할 수 있음을 알아냈다”며 “앞으로 나노소재 기술을 이용한 차세

대 에너지개발을 위한 연구에 노력하겠다”고 말했다.

이번 연구는 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water, and Sustainability)연구사업의 지원을 받아 김상욱, 유승협 교수의 지도하에 박사과정 이주민 학생이 진행했다.

2010.12.07 조회수 22976 홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 31018

홍원희교수팀, 다양한 나노구조유도 기술개발

생명화학공학과 홍원희교수팀, 이온성액체를 이용한 다양한 나노구조 유도 기술 개발

-무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유무기 하이브리드 등 다양한 재료의 나노구조를 유도--상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율 높여-

공과대학 생명화학공학과 홍원희 교수팀(62)은 이온성액체를 이용한 자기조립기술을 이용해 탄소나노튜브, 그래펜, 무기산화물, 유무기 복합체에 이르기까지 다양한 재료의 나노구조를 유도할 수 있는 기술을 최근 개발했다.

이 연구결과는 ‘광촉매 응용을 위한 이온성액체를 이용한 무기산화물 하이브리드의 에너지 전달(Energy Transfer in Ionic-Liquid-Functionalized Inorganic Nanorods for Highly Efficient Photocatalytic Applications)’이라는 제목으로 나노분야의 저명 학술지인 스몰(Small)지에 지난 11월 게재됐다.

이 기술은 이온성 액체의 구조 유도와 용매 기능을 이용한 무기산화물 하이브리드 나노재료를 제조할 수 있는 ‘청정 한 반응기 이온열 합성법(Green One-Pot Ionothermal Synthesis)’이다. 대기압하의 열린반응기내에서 제조된 무기산화물 나노재료는 쉽게 물이나 다양한 유기 용매에서 분산된다.

홍교수팀은 이 합성법을 산화철 계열의 무기산화물 나노재료에까지 적용해 0차원에서 1차원에 이르기까지 구조를 제어했고, 계면에서의 에너지 전이현상을 통해 상용 산화철보다 10배 이상의 흡착 및 광촉매 효율을 높였다.

이 기술을 바탕으로 제조된 나노재료는 유기물 산화 및 분해기능이 뛰어나 태양광만으로 폐수처리가 가능하다. 이로써 페수처리 과정에서 에너지 소비와 이산화탄소의 배출량을 줄일 수 있고, 광촉매가 가지는 우수한 항균 및 탈취기능은 건축재료 분야에 응용될 것으로 기대된다. 또한, 태양광을 이용한 물의 광분해로 수소 에너지원 생산도 가능하다.

홍교수는 “이번 연구는 이온성 액체의 청정용매로써의 기능을 이용해 나노기술이 가지는 인간과 환경에 대한 악영향을 감소시키고, 동시에 디자인된 나노재료에 새로운 기능을 부여해 기존 기술의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안을 마련했다”는데 의미가 있다고 말했다.

현재 홍교수팀은 친환경 합성법으로 제조된 무기산화물, 탄소나노튜브, 그래펜, 유.무기 하이브리등의 나노재료를 환경 및 에너지 분야에 적용하는 연구를 진행하고 있다.

※ 보충자료나노 스케일에서의 재료나 현상을 연구하고 구조나 구성 요소를 제어해서 새로운 소재‧소자‧시스템을 개발하는 나노 기술 역시, 환경 유해성이나 인체 독성에 대한 연구 결과가 발표되면서 친환경 기술에 대한 관심이 급증하고 있다.

이온성 액체는 소금과 같이 양이온과 음이온의 이온결합으로 이루어진 이온성 염 화합물로써 상온에서부터 넓은 온도에 걸쳐 액체로 존재할 수 있는 ‘청정용매(Green Solvent)’라고 불리면서 각광을 받고 있다. 특히, 이론적으로 1018가지 정도의 조합에 의해서 비휘발성, 비가연성, 열적 안정성, 높은 이온전도도, 전기화학적 안정성, 높은 끓는점 등의 물리화학적 특성을 쉽게 변화시킬 수 있어서 다기능성(multifunctional) ‘디자이너용매(Designer Solvent)’로 사용가능하다.

세계적으로 아직 초기단계이긴 하지만, 미국 국방관련 연구소 (US Air Force, US Naval Research Laboratory) 및 국가 연구소 (Argonne 연구소, Oak Ridge 연구소, Brookhaven 연구소), 독일의 Max Planck 연구소, 스위스 EPFL의 Gratzel 그룹, 일본의 도쿄대, G24i & BASF 등이 최근 이온성 액체를 이용한 나노기술 응용 분야에 주목하면서 집중 투자와 연구를 진행하고 있는 반면, 국내에서는 아직 시작 단계에 불과할 정도로 뒤쳐져 있다.

홍 교수 팀의 연구결과는 기존 산업뿐만 아니라, 전 세계적으로 주목 받고 있는 ‘녹색 성장기술’과 21세기를 선도할 ‘첨단 나노기술’을 융합한 ‘청정 나노기술(Green Nanotechnolgy)’의 원천기술로써 활용될 수 있으며 이 분야의 국제경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

현재까지 이온성액체는 유기합성, 전기화학, 화학공학, 생물공학 및 분리공정 등을 포함하는 여러 분야에서 유기 용매를 대체하기 위한 ‘지속가능기술(sustainable technology)’로써 향후 산업 전 분야에 걸쳐서 엄청난 파급효과가 있을 것으로 기대되고 있다.

※ 용어설명 ○ 열린반응기 : 고압,저압의 용기가 아닌 대기압하의 일반용기 즉, 비이커 등.

<그림1> 대표적인 이미다졸륨계 이온성액체의 분자 구조

<그림2> Green One-Pot Ionothermal Synthesis에 의한 물에 분산되는 산화철 나노 막대기의 합성 과정 모식도.

2009.12.14 조회수 31018 유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 28281

유룡 교수, 나노판상 제올라이트 촉매 물질 합성 성공

화학과 유룡(54)교수가 특수한 계면활성제 분자와 실리카를 조립하는 새로운 방법으로 세계 최초로 2나노미터(nm) 극미세 두께의 나노판상형 제올라이트 촉매 물질을 합성하는데 성공했다.

이 연구결과는 세계 최고 권위의 과학저널인 ‘네이처(Nature)지’ 10일자에 게재됐으며, 이 논문은 세계 과학계에서 저자의 위상과 연구결과의 과학적 중요성을 인정받아 네이처 인터뷰 기사로 소개되는 영예를 얻었다.

이번에 합성된 제올라이트는 2nm두께의 판상으로, 제올라이트 물질에 대해 이론적으로 예상할 수 있는 최소 두께다. 또한 이렇게 얇은 두께임에도 불구하고, 이 물질은 섭씨 700도의 고온에서도 높은 안정성을 나타냈다.

연구를 주도한 유교수는 “이처럼 극미세 두께의 제올라이트 물질은 분자가 얇은 층을 뚫고 쉽게 확산할 수 있기 때문에 석유화학공정에서 중질유 성분처럼 부피가 큰 분자를 반응시키는 촉매로 사용될 수 있다. 특히 이 제올라이트 촉매는 메탄올을 가솔린으로 전환시키는 화학공정에서 기존의 제올라이트 촉매에 비해 수명이 5배 이상 길어, 촉매 교체 주기를 연장시킬 수 있기 때문에 경제효과가 매우 높다.”라고 연구의의를 설명했다.

이번 연구결과는 앞으로 대체에너지 자원개발과 녹색성장에 적합한 친환경 고성능 촉매 개발연구에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

유교수팀이 독창적으로 설계한 계면활성제 분자는 머리 부분에 제올라이트 마이크로 기공(micropore)유도체를 포함하여 제올라이트 골격의 형성을 유도하고, 꼬리 부분에 긴 알킬(alkyl) 그룹이 연결되어 제올라이트의 마이크로 기공보다 더 큰 메조 기공(mesopore)을 규칙적으로 배열할 수 있도록 했다.

이러한 독창적인 물질 설계는 제올라이트 합성 메커니즘에 대한 과학적 지식을 넓히는 획기적인 연구 결과로서, 향후 다양한 구조의 다른 물질을 합성하는 새로운 분야를 개척한 선구적인 성과라고 평가할 수 있다.

유교수는 2000, 2001년에 국내 최초로 2년 연속 ‘Nature’지에 메조다공성 실리카와 메조다공성 탄소에 대한 논문을 게재했고, 2003년과 2006년에 ‘Nature Materials"지에 고분자-탄소 복합물질과 메조다공성 제올라이트에 관한 논문을 게재한 후, 이번에 세 번째로 ’Nature"지에 책임저자(교신저자)로 논문을 게재하는 쾌거를 올렸다. 이것은 국내 과학자도 세계 과학을 선도하는 그룹의 반열에 올랐다는 것을 의미하며, 우리나라 과학의 우수성을 전 세계에 알리는 기회가 됐다.

이 연구는 교육과학기술부(장관 안병만)와 한국연구재단(이사장 박찬모)이 추진하는 ‘국가과학자지원사업’의 지원을 받아 이뤄졌다. 또한 교육과학기술부와 한국연구재단이 추진하는 ‘세계수준의 연구중심대학(WCU, World Class University)육성사업’과 나노기술육성사업(나노팹사업)에 따른 결실이다. 이번 연구에서 유 교수팀은 KAIST 부설 나노팹센터와 테라사키교수 연구팀의 협조로, 전자현미경을 통해 물질의 세부구조를 분석하였다. 특히 나노팹의 높은 기술력은 연구시간을 최대로 단축시켜 단시간에 훌륭한 연구 성과를 도출할 수 있도록 했다.

2007년 국가과학자로 임명된 유교수의 주도 하에, KAIST 최민기 박사, 나경수연구원(화학과 박사과정), 김정남연구원(화학과 박사과정)이 연구를 수행하고, 분해능이 높은 현미경 사진으로 구조를 확인하기 위해 스웨덴 스톡홀름대학교의 오사무 테라사키 교수와 야수히로 사카모토 박사가 추가로 참여했다. 테라사키 교수는 현재 스웨덴 스톡홀름대학교 석좌교수로, WCU사업의 지원을 받아 올해부터 KAIST EEWS(Energy, Environment, Water and Sustainability)학과에 겸임교수로 재직하고 있다.

이번 연구결과는 세계 수준의 연구중심대학과 세계적인 나노과학기술 육성을 위한 정부의 지원으로, 우리나라 과학기술의 수준을 한 단계 발전시킨 결과로서, 국내 기술력과 해외 우수 연구자들의 연구능력과 기술력을 통합한 국제공동연구의 모범사례로 평가된다.

2009.09.10 조회수 28281