-

김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2016.08.30

조회수 15893

-

오왕열 교수, 영상왜곡 없는 3차원 관상동맥 내시현미경 시스템 개발

〈 오 왕 열 교수 〉

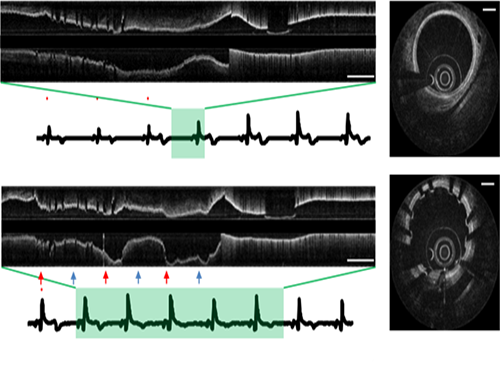

우리 대학 기계공학과 오왕열 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 영상왜곡 없이 관상동맥 내부를 정확히 이미징할 수 있는 관상동맥 내시현미경 시스템을 개발했다.

이 시스템으로 생체 관상동맥 내부 3차원 미세구조를 단일 심박 내에서 초고속 및 고해상도로 촬영했고 단일 심박 내에서 고해상도로 이미징 하는데 성공했다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 인간과 비슷한 돼지 심장의 관상동맥 이미징에 성공함으로써 급성 심근경색으로 대표되는 관상동맥 질환의 정확한 진단 및 치료에 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

연구 결과는 심혈관분야의 임상저널인 ‘미국심장학회 학술지(JACC Cardiovascular Imaging : Journal of American College of Cardiology Cardiovascular Imaging)’ 5월호에 게재됐다.

돌연사의 가장 큰 원인인 급성 심근경색은 심장표면에 존재하면서 심장근육에 혈액을 공급하는 관상동맥(coronary artery)이 좁아지고 막혀 심장박동이 중지돼 갑작스럽게 사망하는 질환이다.

따라서 급성 심근경색을 예측하는 것은 매우 중요하며 이를 위해서는 의료진이 정확하게 진단할 수 있는 자료가 필수적이다.

광단층영상기술(OCT, Optical Coherence Tomography) 기반의 혈관 내시경은 현재 가장 높은 해상도의 심혈관 내부 영상을 제공하고 있다. 하지만 통상적으로 초당 100장 정도를 촬영하기 때문에 관상동맥 전체의 영상을 획득하는데 최소 3~5초가 소요된다.

이 사이 발생한 수차례의 심장 박동은 혈관의 반복적인 수축 및 팽창을 일으키고, 이는 정상적인 혈관도 마치 좁아진 것처럼 울퉁불퉁하게 보이는 영상왜곡으로 이어져 진단의 정확도가 떨어지게 된다.

연구팀이 개발한 단일 심박 주기 내 3차원 관상동맥 OCT 이미징 기술은 이러한 문제를 해결할 수 있는 핵심 기술이다. 초당 500장 촬영하는 고속 관상동맥 및 심박을 모니터링해 가장 움직임이 적은 영역을 자동적으로 포착 후 이미징을 수행하는 기술을 개발했다.

이를 통해 심장 박동으로 인한 영상 왜곡 없이 7센티미터 길이의 관상동맥을 0.7초 사이에 촬영해 내부 고해상도 영상을 확보할 수 있었다.

오 교수 연구팀은 고려대구로병원 김진원 교수 연구팀과의 협력을 통해 사람의 관상동맥과 비슷한 크기를 갖는 돼지 관상동맥의 단일 심박 내 초고속 3차원 이미징에 성공했다.

연구팀은 “이번 연구 결과를 통해 국내에서 개발한 세계 최고의 기술이 병원과의 긴밀한 협력을 통해 실제 임상에서의 한계를 극복하고 유용성을 인정받았다”고 밝혔다.

오 교수는 “심혈관 내 플라크 형태 분석과 스텐트(stent : 혈관 확장을 위해 혈관에 삽입하는 구조물) 삽입 등에 유용하게 사용 가능할 것으로 기대된다”며 “환자에 적용하기 위해 식약처 승인을 받기 위한 과정을 준비 중이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

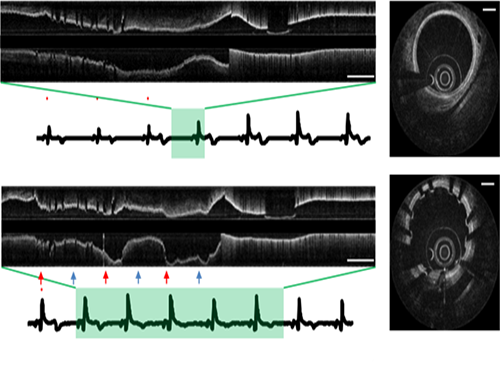

그림1. 단일심박 초고속 관상동맥 OCT로 획득한 돼지 관상동맥의 길이방향 영상

그림1. 관상동맥 OCT로 영상으로부터 얻은 관상동맥 3차원 구조 복원 영상

오왕열 교수, 영상왜곡 없는 3차원 관상동맥 내시현미경 시스템 개발

〈 오 왕 열 교수 〉

우리 대학 기계공학과 오왕열 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 영상왜곡 없이 관상동맥 내부를 정확히 이미징할 수 있는 관상동맥 내시현미경 시스템을 개발했다.

이 시스템으로 생체 관상동맥 내부 3차원 미세구조를 단일 심박 내에서 초고속 및 고해상도로 촬영했고 단일 심박 내에서 고해상도로 이미징 하는데 성공했다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 인간과 비슷한 돼지 심장의 관상동맥 이미징에 성공함으로써 급성 심근경색으로 대표되는 관상동맥 질환의 정확한 진단 및 치료에 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

연구 결과는 심혈관분야의 임상저널인 ‘미국심장학회 학술지(JACC Cardiovascular Imaging : Journal of American College of Cardiology Cardiovascular Imaging)’ 5월호에 게재됐다.

돌연사의 가장 큰 원인인 급성 심근경색은 심장표면에 존재하면서 심장근육에 혈액을 공급하는 관상동맥(coronary artery)이 좁아지고 막혀 심장박동이 중지돼 갑작스럽게 사망하는 질환이다.

따라서 급성 심근경색을 예측하는 것은 매우 중요하며 이를 위해서는 의료진이 정확하게 진단할 수 있는 자료가 필수적이다.

광단층영상기술(OCT, Optical Coherence Tomography) 기반의 혈관 내시경은 현재 가장 높은 해상도의 심혈관 내부 영상을 제공하고 있다. 하지만 통상적으로 초당 100장 정도를 촬영하기 때문에 관상동맥 전체의 영상을 획득하는데 최소 3~5초가 소요된다.

이 사이 발생한 수차례의 심장 박동은 혈관의 반복적인 수축 및 팽창을 일으키고, 이는 정상적인 혈관도 마치 좁아진 것처럼 울퉁불퉁하게 보이는 영상왜곡으로 이어져 진단의 정확도가 떨어지게 된다.

연구팀이 개발한 단일 심박 주기 내 3차원 관상동맥 OCT 이미징 기술은 이러한 문제를 해결할 수 있는 핵심 기술이다. 초당 500장 촬영하는 고속 관상동맥 및 심박을 모니터링해 가장 움직임이 적은 영역을 자동적으로 포착 후 이미징을 수행하는 기술을 개발했다.

이를 통해 심장 박동으로 인한 영상 왜곡 없이 7센티미터 길이의 관상동맥을 0.7초 사이에 촬영해 내부 고해상도 영상을 확보할 수 있었다.

오 교수 연구팀은 고려대구로병원 김진원 교수 연구팀과의 협력을 통해 사람의 관상동맥과 비슷한 크기를 갖는 돼지 관상동맥의 단일 심박 내 초고속 3차원 이미징에 성공했다.

연구팀은 “이번 연구 결과를 통해 국내에서 개발한 세계 최고의 기술이 병원과의 긴밀한 협력을 통해 실제 임상에서의 한계를 극복하고 유용성을 인정받았다”고 밝혔다.

오 교수는 “심혈관 내 플라크 형태 분석과 스텐트(stent : 혈관 확장을 위해 혈관에 삽입하는 구조물) 삽입 등에 유용하게 사용 가능할 것으로 기대된다”며 “환자에 적용하기 위해 식약처 승인을 받기 위한 과정을 준비 중이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 단일심박 초고속 관상동맥 OCT로 획득한 돼지 관상동맥의 길이방향 영상

그림1. 관상동맥 OCT로 영상으로부터 얻은 관상동맥 3차원 구조 복원 영상

2016.08.04

조회수 17904

-

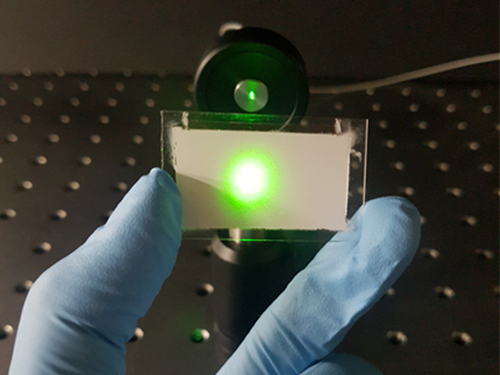

박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

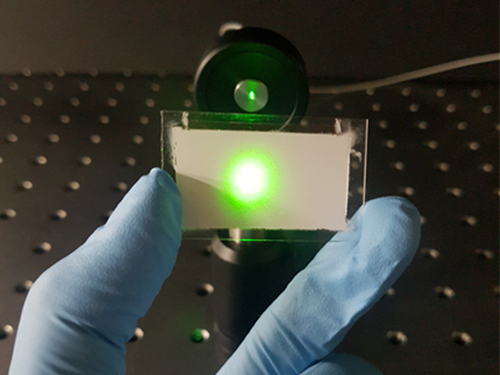

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

2016.07.12

조회수 14212

-

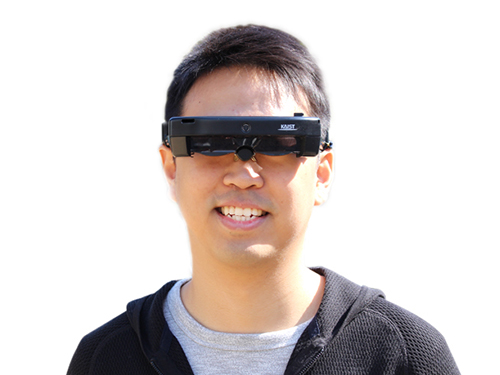

동작 인식 증강현실 스마트 안경 개발

〈 유 회 준 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 동작 인식이 가능한 증강 현실 전용 초저전력 스마트 안경 ‘케이 글래스 3(K-Glass 3)’를 개발했다.

유 교수 연구팀은 2014년 증강현실을 기반으로 한 케이 글래스 1, 2015년 시선추적이 가능한 케이 글래스 2에 이어 동작 인식이 가능한 3번째 버전의 케이 글래스 3를 발표했다.

이번 연구는 지난 달 31부터 5일간 미국 샌프란시스코에서 열린 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다.

케이 글래스 3의 핵심 기술은 스테레오 카메라 시스템이다. 이를 통해 사용자가 가상 키보드를 타이핑하거나 가상 피아노 연주를 하는 등의 증강 현실을 체험할 수 있다.

기존 안경형 스마트 기기에서는 텍스트 전송을 위한 UI/UX(사용자 인터페이스 및 경험)가 없어 텍스트에 익숙한 사용자들에게 유용할 것으로 기대된다.

최근 대기업에서 발표되는 증강현실 기기들은 복잡한 알고리즘 처리를 위한 컴퓨터가 추가로 요구되고, 가상 아이콘 클릭 등의 심화 동작을 인식하기 위한 전용 센서를 필요로 한다.

이는 평균 3와트(W) 이상의 많은 전력을 소모시켜 스마트폰 대비 20%에 불과한 스마트 안경 시스템에서 사용하기엔 부적합하다.

그러나 케이 글래스 3의 스테레오 카메라 시스템은 복잡한 스테레오 비전 알고리즘을 초저전력 프로세서 내에서 평균 20mW의 효율로 가속하기 때문에 24시간 이상 동작 가능하다.

이는 연구팀이 저전력 딥러닝 전용 멀티코어를 모바일 기기에서 가속할 수 있도록 개발해 전용 프로세서 내에 집적했기 때문에 가능했다.

딥러닝 멀티코어는 총 7개의 고성능 코어로 구성돼 있고 사용자 동작 인식을 33ms 이내의 빠른 속도로 가속해 편리함을 증가시켰다. 또한 동작을 탐지해 사용하지 않을 때는 작동을 멈춰 초저전력으로 가속할 수 있다.

연구팀은 스마트 안경 시장이 스마트폰을 대체하기 위해선 저전력, 소형화는 물론 편리하고 직관적인 유저 인터페이스 및 경험(UI/UX) 개발이 필수적이라고 말했다.

이에 유 교수는 “케이 글래스 3는 기존 안경형 디스플레이(HMD)가 지원하지 않는 편리하고 직관적인 UI를 결합해 하나의 저전력 시스템으로 구현하는 데 성공했다”며 “미래 스마트 모바일 IT 분야에서 혁신적 변화를 주도할 것이다”고 말했다.

박성욱 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 유저 인터페이스 및 경험 개발 기업인 UX Factory와의 협업을 통해 진행됐다.

□ 그림 설명

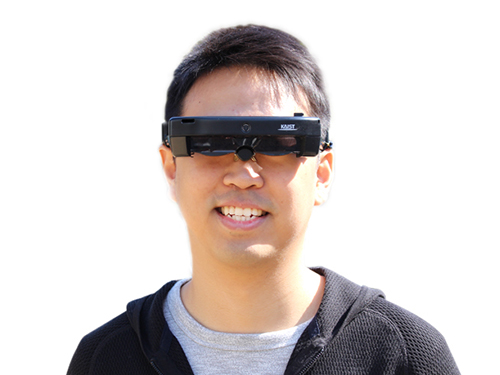

그림1. 착용 이미지

그림2. 케이글래스 3 실제사진

그림3. 케이글래스 3를 통해 구현한 가상키보드,가상피아노

동작 인식 증강현실 스마트 안경 개발

〈 유 회 준 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 동작 인식이 가능한 증강 현실 전용 초저전력 스마트 안경 ‘케이 글래스 3(K-Glass 3)’를 개발했다.

유 교수 연구팀은 2014년 증강현실을 기반으로 한 케이 글래스 1, 2015년 시선추적이 가능한 케이 글래스 2에 이어 동작 인식이 가능한 3번째 버전의 케이 글래스 3를 발표했다.

이번 연구는 지난 달 31부터 5일간 미국 샌프란시스코에서 열린 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다.

케이 글래스 3의 핵심 기술은 스테레오 카메라 시스템이다. 이를 통해 사용자가 가상 키보드를 타이핑하거나 가상 피아노 연주를 하는 등의 증강 현실을 체험할 수 있다.

기존 안경형 스마트 기기에서는 텍스트 전송을 위한 UI/UX(사용자 인터페이스 및 경험)가 없어 텍스트에 익숙한 사용자들에게 유용할 것으로 기대된다.

최근 대기업에서 발표되는 증강현실 기기들은 복잡한 알고리즘 처리를 위한 컴퓨터가 추가로 요구되고, 가상 아이콘 클릭 등의 심화 동작을 인식하기 위한 전용 센서를 필요로 한다.

이는 평균 3와트(W) 이상의 많은 전력을 소모시켜 스마트폰 대비 20%에 불과한 스마트 안경 시스템에서 사용하기엔 부적합하다.

그러나 케이 글래스 3의 스테레오 카메라 시스템은 복잡한 스테레오 비전 알고리즘을 초저전력 프로세서 내에서 평균 20mW의 효율로 가속하기 때문에 24시간 이상 동작 가능하다.

이는 연구팀이 저전력 딥러닝 전용 멀티코어를 모바일 기기에서 가속할 수 있도록 개발해 전용 프로세서 내에 집적했기 때문에 가능했다.

딥러닝 멀티코어는 총 7개의 고성능 코어로 구성돼 있고 사용자 동작 인식을 33ms 이내의 빠른 속도로 가속해 편리함을 증가시켰다. 또한 동작을 탐지해 사용하지 않을 때는 작동을 멈춰 초저전력으로 가속할 수 있다.

연구팀은 스마트 안경 시장이 스마트폰을 대체하기 위해선 저전력, 소형화는 물론 편리하고 직관적인 유저 인터페이스 및 경험(UI/UX) 개발이 필수적이라고 말했다.

이에 유 교수는 “케이 글래스 3는 기존 안경형 디스플레이(HMD)가 지원하지 않는 편리하고 직관적인 UI를 결합해 하나의 저전력 시스템으로 구현하는 데 성공했다”며 “미래 스마트 모바일 IT 분야에서 혁신적 변화를 주도할 것이다”고 말했다.

박성욱 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 유저 인터페이스 및 경험 개발 기업인 UX Factory와의 협업을 통해 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 착용 이미지

그림2. 케이글래스 3 실제사진

그림3. 케이글래스 3를 통해 구현한 가상키보드,가상피아노

2016.02.25

조회수 15127

-

몸에 스티커 붙여 생체신호 측정한다

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수, 유승협 교수 공동 연구팀이 신체 모든 부위에 손쉽게 부착이 가능한 생체신호 측정 스마트 스티커 센서를 개발했다.

연구팀의 스티커 센서는 반도체 칩과 휘어지는 유기광전소자를 결합한 초저전력 센서로 심전도, 근전도 뿐 아니라 산소 포화도도 측정 가능해 의료 및 헬스케어 분야에서 광범위하게 응용될 것으로 기대된다.

이용수 박사과정과 이현우 석사과정이 주도한 이 기술은 미국 샌프란시스코에서 열린 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 3일(현지시간) 하이라이트 논문으로 발표됐다.

스마트 스티커 센서는 길이 55mm, 너비 25mm의 직사각형 페트 필름(PET Film)에 센서, 처리기, 무선송수신기 기능을 집적한 초저전력 시모스 단일칩시스템(CMOS SoC)을 부착한 형태로 하이브리드 집적기술을 활용했다.

연구팀은 적, 녹색의 유기발광다이오드(OLED)와 유기광센서(OPD)로 구성된 유기광전소자를 사용해 전력 소모를 크게 줄였다.

산소 포화도 측정에는 녹색, 적색 광원이 동시에 필요한데 녹색 파장대역에서 효율이 낮은 기존 발광다이오드와 달리, OLED는 두 색의 파장대역 모두에서 고르게 높은 양자효율을 보인다. 동시에 광손실이 적도록 인체에 밀착 가능한 유연함을 가져 적은 구동 전류로 충분한 신호를 확보했다.

연구팀은 기존 기기들이 블루투스 통신으로 데이터를 전송하는 것과 달리 전도성이 존재하는 인체를 통신매질로 이용했다. 고속 저전력 전송이 가능한 인체매질통신 기술을 실현해 무거운 외부 소자 없이 초저전력으로 데이터 통신이 가능하다.

또한 기존 기기들이 개인차나 부위에 상관없이 항상 최대의 빛을 방출하는 것에 비해 스마트 스티커 센서는 자동으로 수신부의 빛 양을 모니터링해 상황에 맞춰 빛을 조절한다.

이를 통해 주변 빛이나 동작에 따른 신호 잡음을 효과적으로 제거하는 기술도 갖췄다. 또한 유기광전소자 특성상 빛의 밝기가 시간의 흐름에 따라 서서히 감소할 수 있지만 이 스티커 센서는 일정한 빛이 나오도록 제어해 장기간 일정한 밝기를 유지할 수 있다.

스마트 스티커 센서는 총 200마이크로와트(μW) 미만의 초저전력으로 구동 가능해 기존 기기의 수~수십 밀리와트(mW)에 비해 매우 감소된 전력 소비량을 보였다. 또한 동전 배터리 포함 약 2그램의 무게로 피부에 완벽히 부착이 가능해 48시간 이상 지속적으로 생체신호를 측정할 수 있다.

유회준 교수는 “국내외 IT 기업들이 차세대 산업으로 웨어러블 헬스케어를 주목하고 관련 디바이스를 출시하고 있다”며 “시장 선점을 위해서는 초저전력 및 소형화는 물론이고 시계, 밴드 같은 액세서리 형태에서 한 단계 나아가는 변화를 보여야 할 것이다”고 말했다.

유승협 교수는 “이번 스마트 스티커 센서의 개발로 플렉서블 OLED와 유기광센서 응용에 새 가능성을 열었다”고 말했다.

연구팀은 관련 회사에 기술이전을 통해 올해 내로 상용화할 예정이라고 밝혔다.

□ 그림 설명

그림1. 스마트 스티커 센서에 쓰인 플렉서블 OLED와 유기포토센서

그림2. 반도체 칩과 유기광전 소자 결합 하이브리드 스마트 스티커 센서

그림3. 스마트 스티커 센서 씨모스 단일칩시스템(CMOS SoC)

몸에 스티커 붙여 생체신호 측정한다

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수, 유승협 교수 공동 연구팀이 신체 모든 부위에 손쉽게 부착이 가능한 생체신호 측정 스마트 스티커 센서를 개발했다.

연구팀의 스티커 센서는 반도체 칩과 휘어지는 유기광전소자를 결합한 초저전력 센서로 심전도, 근전도 뿐 아니라 산소 포화도도 측정 가능해 의료 및 헬스케어 분야에서 광범위하게 응용될 것으로 기대된다.

이용수 박사과정과 이현우 석사과정이 주도한 이 기술은 미국 샌프란시스코에서 열린 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 3일(현지시간) 하이라이트 논문으로 발표됐다.

스마트 스티커 센서는 길이 55mm, 너비 25mm의 직사각형 페트 필름(PET Film)에 센서, 처리기, 무선송수신기 기능을 집적한 초저전력 시모스 단일칩시스템(CMOS SoC)을 부착한 형태로 하이브리드 집적기술을 활용했다.

연구팀은 적, 녹색의 유기발광다이오드(OLED)와 유기광센서(OPD)로 구성된 유기광전소자를 사용해 전력 소모를 크게 줄였다.

산소 포화도 측정에는 녹색, 적색 광원이 동시에 필요한데 녹색 파장대역에서 효율이 낮은 기존 발광다이오드와 달리, OLED는 두 색의 파장대역 모두에서 고르게 높은 양자효율을 보인다. 동시에 광손실이 적도록 인체에 밀착 가능한 유연함을 가져 적은 구동 전류로 충분한 신호를 확보했다.

연구팀은 기존 기기들이 블루투스 통신으로 데이터를 전송하는 것과 달리 전도성이 존재하는 인체를 통신매질로 이용했다. 고속 저전력 전송이 가능한 인체매질통신 기술을 실현해 무거운 외부 소자 없이 초저전력으로 데이터 통신이 가능하다.

또한 기존 기기들이 개인차나 부위에 상관없이 항상 최대의 빛을 방출하는 것에 비해 스마트 스티커 센서는 자동으로 수신부의 빛 양을 모니터링해 상황에 맞춰 빛을 조절한다.

이를 통해 주변 빛이나 동작에 따른 신호 잡음을 효과적으로 제거하는 기술도 갖췄다. 또한 유기광전소자 특성상 빛의 밝기가 시간의 흐름에 따라 서서히 감소할 수 있지만 이 스티커 센서는 일정한 빛이 나오도록 제어해 장기간 일정한 밝기를 유지할 수 있다.

스마트 스티커 센서는 총 200마이크로와트(μW) 미만의 초저전력으로 구동 가능해 기존 기기의 수~수십 밀리와트(mW)에 비해 매우 감소된 전력 소비량을 보였다. 또한 동전 배터리 포함 약 2그램의 무게로 피부에 완벽히 부착이 가능해 48시간 이상 지속적으로 생체신호를 측정할 수 있다.

유회준 교수는 “국내외 IT 기업들이 차세대 산업으로 웨어러블 헬스케어를 주목하고 관련 디바이스를 출시하고 있다”며 “시장 선점을 위해서는 초저전력 및 소형화는 물론이고 시계, 밴드 같은 액세서리 형태에서 한 단계 나아가는 변화를 보여야 할 것이다”고 말했다.

유승협 교수는 “이번 스마트 스티커 센서의 개발로 플렉서블 OLED와 유기광센서 응용에 새 가능성을 열었다”고 말했다.

연구팀은 관련 회사에 기술이전을 통해 올해 내로 상용화할 예정이라고 밝혔다.

□ 그림 설명

그림1. 스마트 스티커 센서에 쓰인 플렉서블 OLED와 유기포토센서

그림2. 반도체 칩과 유기광전 소자 결합 하이브리드 스마트 스티커 센서

그림3. 스마트 스티커 센서 씨모스 단일칩시스템(CMOS SoC)

2016.02.05

조회수 18224

-

스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

2016.01.29

조회수 19169

-

와이파이 존처럼 무선충전 가능한 기술 개발

임 춘 택 교수

우리 대학 원자력 및 양자공학과 임춘택 교수(52) 연구팀이 와이파이 존과 같이 특정 장소에서 무선 충전이 가능한 기술을 개발했다.

이 기술은 50cm 이내에서는 기기의 위치와 방향에 상관없이 충전이 가능하고, 인체에 무해한 낮은 자기장에서도 동작한다.

이번 연구 성과는 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 지난 6월 게재됐다.

기존의 무선충전 방식은 송신기에 스마트폰을 고정시키는 접촉식 충전방식으로 충전 중에는 자유로운 사용이 어려웠다. 비접촉식 충전 방식이 연구 중이지만 10cm 이상의 거리에서는 충전이 어렵고, 특정 방향에서만 충전이 되는 한계가 있었다.

임 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 작년 5월 자체 개발한 다이폴코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 응용했다. 기존의 평행한 일자 구조였던 송신코일과 수신코일을 십자형으로 배치해 회전자기장을 발생시켜 어떤 방향에서도 전력을 송, 수신할 수 있게 만들었다.

이를 통해 부피를 거의 차지하지 않는 송, 수신 코일을 구현했고, 일정 공간 내에서 3차원 위치와 3축 방향에 상관없이 6-자유도(Six degree of freedom)를 갖는 무선충전 기술 개발에 성공했다.

이번 기술은 1제곱미터의 평면형 송신기 위 50cm 내 거리에서 임의로 놓인 스마트폰에 1와트(W)씩 30대, 노트북에 2.4와트씩 5대에 무선전력을 공급할 수 있는 기술이며, 최대 전력전달 효율은 34%이다.

또한 연구팀이 독자 개발한 자기장 차폐기술을 적용해 자기장 수치를 국제 자기장 안전기준(ICNIRP guideline : 27µT) 이하로 낮춰 인체와 주변 전자장비에 무해하다.

임 교수는 “기존 무선충전의 고질적 문제였던 충전 거리와 방향의존성을 상당부분 해결했다”며 “충전에 대한 걱정 없이 스마트폰이나 노트북을 무제한으로 사용할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 기술을 우리 대학 입주기업인 ㈜테슬라스(대표 한승훈)에 이전해 카페와 사무실에 적용 가능한 제품을 개발 중이다.

□ 사진 설명

사진 1. 30W급 광역 무지향성 무선충전 송신 장치

사진 2. 십자형 송신코일로부터 발생하는 회전자기장

사진 3. 개발된 십자형 다이폴 코일 구조와 회전자기장

와이파이 존처럼 무선충전 가능한 기술 개발

임 춘 택 교수

우리 대학 원자력 및 양자공학과 임춘택 교수(52) 연구팀이 와이파이 존과 같이 특정 장소에서 무선 충전이 가능한 기술을 개발했다.

이 기술은 50cm 이내에서는 기기의 위치와 방향에 상관없이 충전이 가능하고, 인체에 무해한 낮은 자기장에서도 동작한다.

이번 연구 성과는 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 지난 6월 게재됐다.

기존의 무선충전 방식은 송신기에 스마트폰을 고정시키는 접촉식 충전방식으로 충전 중에는 자유로운 사용이 어려웠다. 비접촉식 충전 방식이 연구 중이지만 10cm 이상의 거리에서는 충전이 어렵고, 특정 방향에서만 충전이 되는 한계가 있었다.

임 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 작년 5월 자체 개발한 다이폴코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 응용했다. 기존의 평행한 일자 구조였던 송신코일과 수신코일을 십자형으로 배치해 회전자기장을 발생시켜 어떤 방향에서도 전력을 송, 수신할 수 있게 만들었다.

이를 통해 부피를 거의 차지하지 않는 송, 수신 코일을 구현했고, 일정 공간 내에서 3차원 위치와 3축 방향에 상관없이 6-자유도(Six degree of freedom)를 갖는 무선충전 기술 개발에 성공했다.

이번 기술은 1제곱미터의 평면형 송신기 위 50cm 내 거리에서 임의로 놓인 스마트폰에 1와트(W)씩 30대, 노트북에 2.4와트씩 5대에 무선전력을 공급할 수 있는 기술이며, 최대 전력전달 효율은 34%이다.

또한 연구팀이 독자 개발한 자기장 차폐기술을 적용해 자기장 수치를 국제 자기장 안전기준(ICNIRP guideline : 27µT) 이하로 낮춰 인체와 주변 전자장비에 무해하다.

임 교수는 “기존 무선충전의 고질적 문제였던 충전 거리와 방향의존성을 상당부분 해결했다”며 “충전에 대한 걱정 없이 스마트폰이나 노트북을 무제한으로 사용할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 기술을 우리 대학 입주기업인 ㈜테슬라스(대표 한승훈)에 이전해 카페와 사무실에 적용 가능한 제품을 개발 중이다.

□ 사진 설명

사진 1. 30W급 광역 무지향성 무선충전 송신 장치

사진 2. 십자형 송신코일로부터 발생하는 회전자기장

사진 3. 개발된 십자형 다이폴 코일 구조와 회전자기장

2015.07.07

조회수 15266

-

유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

2015.03.09

조회수 15622

-

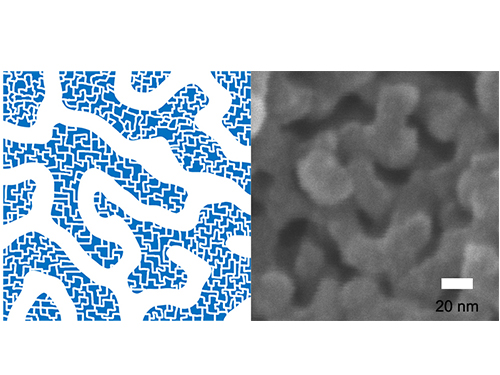

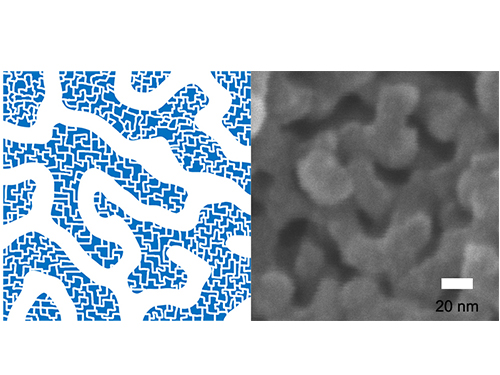

흡착이 빠르게 일어나는 다공성 고분자 물질 개발

우리 학교 나노과학기술대학원 서명은 교수 연구팀이 10나노미터 수준의 세공이 그물처럼 연결된 다공성 고분자 물질 내에 2나노미터보다 작은 미세 세공을 형성하는 방법을 개발함으로써 흡착이 빠르게 일어나는 새로운 다공성 고분자 물질을 만드는데 성공했다.

제올라이트와 같이 2나노미터보다 작은 미세 세공을 지니는 다공성 물질은 표면적이 매우 넓기 때문에 수소와 같은 분자를 흡착하여 보관하는 저장 물질이나 표면에서 반응을 일으켜 원하는 물질로 전환할 수 있는 촉매 지지체로 사용된다. 그러나 분자가 지나가는 길에 해당하는 세공 크기가 작다 보니 물질이 세공 안으로 확산하여 표면에 닿기까지 시간이 오래 걸리는 문제가 있었다.

우리 몸의 폐나 식물의 잎맥 등은 이러한 문제를 극복하기 위해서 마치 나뭇가지처럼 세공이 세분되면서 분자가 기관 전체로 잘 퍼질 수 있는 구조를 하고 있는데, 이러한 구조를 구현하기 위해서는 미세 세공뿐만이 아니라 그보다 더 큰 크기의 세공을 동시에 잘 구현할 수 있는 기술이 필요했다.

연구팀은 서명은 교수가 개발한 10나노미터 수준의 세공(메조 세공)이 3차원적으로 서로 연결된 그물 형태의 나노구조를 손쉽게 만들 수 있는 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용하여 이 문제를 해결하였다.

연구팀은 블록 공중합체 자기조립 방법과 함께 고분자 사슬을 움직이지 못하도록 화학 결합으로 묶어서 사슬 사이의 틈을 미세 세공으로 바꾸는 고분자 반응 방법(“초가교반응”(hypercrosslinking reaction))을 사용하여 크기가 서로 다른 두 종류의 세공이 존재하는 계층적 세공 구조의 다공성 고분자 물질을 만드는 데 성공하였다.

이 다공성 고분자 물질은 10나노미터 수준의 메조 세공이 3차원 그물상 구조를 이루는 가운데 메조 세공의 벽에는 2나노미터보다 작은 미세 세공이 가득한 구조로 이루어져 있으며, 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용한 만큼 메조 세공의 크기를 6-15나노미터 사이에서 정밀하게 조절할 수 있다.

이는 다공성 고분자 물질로 구조가 잘 정의된 메조 세공과 미세 세공을 동시에 구현한 최초의 사례이다. 연구팀은 이 다공성 고분자 물질이 미세 세공만을 지니는 고분자 물질보다 질소를 빠르게 흡착하는 것을 확인함으로써 계층적 세공 구조가 흡착에 미치는 영향을 입증하였다.

서명은 교수는 “이번 연구결과는 마치 고속도로와 골목길처럼 서로 다른 크기의 세공을 한 고분자 내에 쉽게 구현할 수 있는 방법을 제시한 데에 의의가 있다”며 이와 같은 다공성 고분자 물질은 물질이 빠르게 확산하는 것이 중요한 반응의 촉매 지지체나 물질 포집용으로 의미 있게 활용될 수 있을 것으로 전망했다.

이번 연구는 서명은 교수가 제1저자 및 교신저자로 연구를 주도한 가운데 서명은 교수가 지도하는 나노과학기술대학원 학생들과 미국 미네소타 주립대 힐마이어 교수가 연구에 참여하였으며, 한국연구재단 신진연구자 지원사업의 지원을 받았다. 연구 성과는 화학 분야의 권위지인 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 8일자 온라인판에 실렸다. 끝.

그림1. 물상 구조의 메조 세공과 메조 세공의 벽에 분포하는 미세 세공을 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질의 도식도와 주사전자현미경 사진

그림2. 메조 세공을 지니는 다공성 고분자 물질(왼쪽)과 본 연구에서 개발한 메조 세공과 미세 세공을 동시에 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질(오른쪽)의 차이

흡착이 빠르게 일어나는 다공성 고분자 물질 개발

우리 학교 나노과학기술대학원 서명은 교수 연구팀이 10나노미터 수준의 세공이 그물처럼 연결된 다공성 고분자 물질 내에 2나노미터보다 작은 미세 세공을 형성하는 방법을 개발함으로써 흡착이 빠르게 일어나는 새로운 다공성 고분자 물질을 만드는데 성공했다.

제올라이트와 같이 2나노미터보다 작은 미세 세공을 지니는 다공성 물질은 표면적이 매우 넓기 때문에 수소와 같은 분자를 흡착하여 보관하는 저장 물질이나 표면에서 반응을 일으켜 원하는 물질로 전환할 수 있는 촉매 지지체로 사용된다. 그러나 분자가 지나가는 길에 해당하는 세공 크기가 작다 보니 물질이 세공 안으로 확산하여 표면에 닿기까지 시간이 오래 걸리는 문제가 있었다.

우리 몸의 폐나 식물의 잎맥 등은 이러한 문제를 극복하기 위해서 마치 나뭇가지처럼 세공이 세분되면서 분자가 기관 전체로 잘 퍼질 수 있는 구조를 하고 있는데, 이러한 구조를 구현하기 위해서는 미세 세공뿐만이 아니라 그보다 더 큰 크기의 세공을 동시에 잘 구현할 수 있는 기술이 필요했다.

연구팀은 서명은 교수가 개발한 10나노미터 수준의 세공(메조 세공)이 3차원적으로 서로 연결된 그물 형태의 나노구조를 손쉽게 만들 수 있는 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용하여 이 문제를 해결하였다.

연구팀은 블록 공중합체 자기조립 방법과 함께 고분자 사슬을 움직이지 못하도록 화학 결합으로 묶어서 사슬 사이의 틈을 미세 세공으로 바꾸는 고분자 반응 방법(“초가교반응”(hypercrosslinking reaction))을 사용하여 크기가 서로 다른 두 종류의 세공이 존재하는 계층적 세공 구조의 다공성 고분자 물질을 만드는 데 성공하였다.

이 다공성 고분자 물질은 10나노미터 수준의 메조 세공이 3차원 그물상 구조를 이루는 가운데 메조 세공의 벽에는 2나노미터보다 작은 미세 세공이 가득한 구조로 이루어져 있으며, 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용한 만큼 메조 세공의 크기를 6-15나노미터 사이에서 정밀하게 조절할 수 있다.

이는 다공성 고분자 물질로 구조가 잘 정의된 메조 세공과 미세 세공을 동시에 구현한 최초의 사례이다. 연구팀은 이 다공성 고분자 물질이 미세 세공만을 지니는 고분자 물질보다 질소를 빠르게 흡착하는 것을 확인함으로써 계층적 세공 구조가 흡착에 미치는 영향을 입증하였다.

서명은 교수는 “이번 연구결과는 마치 고속도로와 골목길처럼 서로 다른 크기의 세공을 한 고분자 내에 쉽게 구현할 수 있는 방법을 제시한 데에 의의가 있다”며 이와 같은 다공성 고분자 물질은 물질이 빠르게 확산하는 것이 중요한 반응의 촉매 지지체나 물질 포집용으로 의미 있게 활용될 수 있을 것으로 전망했다.

이번 연구는 서명은 교수가 제1저자 및 교신저자로 연구를 주도한 가운데 서명은 교수가 지도하는 나노과학기술대학원 학생들과 미국 미네소타 주립대 힐마이어 교수가 연구에 참여하였으며, 한국연구재단 신진연구자 지원사업의 지원을 받았다. 연구 성과는 화학 분야의 권위지인 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 8일자 온라인판에 실렸다. 끝.

그림1. 물상 구조의 메조 세공과 메조 세공의 벽에 분포하는 미세 세공을 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질의 도식도와 주사전자현미경 사진

그림2. 메조 세공을 지니는 다공성 고분자 물질(왼쪽)과 본 연구에서 개발한 메조 세공과 미세 세공을 동시에 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질(오른쪽)의 차이

2015.01.08

조회수 16561

-

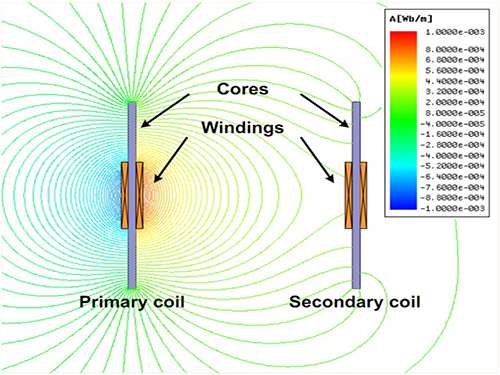

무선전력전송 세계 최장거리 신기록 세워

무선으로 전력을 전송하는 기술에서 세계 최장거리 신기록이 나왔다. 향후 충전할 필요 없이 무선으로 전력을 공급받는 전자기기 시대가 열릴 것으로 보인다.

우리 학교 원자력및양자공학과 임춘택 교수는 다이폴 코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 사용해 5m 떨어진 곳에 209W(와트)를 무선으로 전송하는데 성공했다.

5m 거리에서 스마트폰 40대를 동시에 충전하거나 선풍기 5대를 켤 수 있으며 초대형 LED TV까지도 켤 수 있다.

장거리 무선전력 전송기술은 지난 2007년 미국 MIT에서 자기결합 공진방식(CMRS, Coupled Magnetic Resonance System)을 사용해 2.1m거리에서 60W 전력 전송에 성공한 이후 세계적으로 커다란 관심을 받았다.

그러나 이 기술은 △복잡한 코일구조(입력코일, 송신코일, 수신코일, 부하코일) △송수신코일의 큰 부피 △10MHz(메가헤르츠, 100만 헤르츠) 이상의 높은 동작주파수로 인한 낮은 효율 △온도변화 등 주변 환경 변화에 지나치게 민감한 특성 등의 문제로 개발된 지 6년이 지나도록 제대로 상용화되지 못했다.

임 교수팀은 기존 기술의 단점을 극복하기 위해 다이폴 코일 공진방식(DCRS)을 개발했다.

연구팀은 △코일 수를 2개(송신코일, 수신코일)로 줄이고 △최적화된 다이폴 구조의 고주파 자성체(페라이트 코어)를 사용해 부피(가로 3m × 세로 10cm × 높이 20cm)를 크게 줄였으며 △주파수 변동이 적어 주변 환경변화에는 기존기술보다 20배 이상 강인하면서도 △100kHz(킬로헤르츠, 1,000헤르츠)대의 낮은 주파수에서 동작해 효율이 상승, 실용화에 성큼 다가선 것으로 평가받고 있다.

연구팀은 ㈜한수원과 공동으로 원전 중대사고시 격납건물 필수계측기용 소형 비상전원을 개발하고 있는데 여기에도 이 기술을 적용해 지난 3월 7m 거리에 10W의 전력을 전송하는 실험에 성공하기도 했다.

일본 후쿠시마 원전 사고 시 계측기에 공급되는 전원이 상실되어 내부 상황을 정확히 알 수 없었기 때문에 피해가 더 커진 면이 있는데 이 기술을 원전에 도입하면 사고 시 대책마련에 크게 도움을 줄 수 있다고 연구팀은 전했다.

임춘택 교수는 이번 연구에 대해 “기존 기술에 비해 전송거리는 2배 이상, 전송전력은 3배 이상으로 높여 장거리 무선전력전송기술의 상용화를 앞당길 수 있게 됐다”고 연구 의의를 밝혔다.

이와 함께 “전기선으로 직접 연결해서 쓰는 것과 비교할 때 상대적으로 효율이 떨어지고 비싼 것은 사실”이라며 “하지만 와이파이 존(Wi-Fi Zone)처럼 특정 장소에 접근하면 별도의 충전기가 필요 없이 무선으로 전자기기를 사용할 수 있는 편리한 기술개발을 추진하고 있다”고 말했다.

산업통상자원부 지원을 받은 이번 연구 성과는 올해 3월 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 게재됐다.

▣ 용어설명

o 자기결합 공진방식 (CMRS: Coupled Magnetic Resonance System) MIT가 2007년, 2.1m 거리에 60W의 전력을 무선으로 전송하는 데 사용된 기술로, 고주파 전원과 연결된 입력코일, 입력코일과 강하게 자기결합 되어 자기장의 세기를 증폭시키는 송신코일, 송신코일에서 발생하는 자기장을 받아들이는 수신코일, 수신코일과 강하게 자기결합된 부하코일로 이뤄져 있다. 2,000이상의 높은 공진도(Q factor)의 공심코일(air coil)을 사용하여, 0.1%만 공진주파수가 변해도 전력이 잘 전달되지 않는 단점이 있다.

o 다이폴 코일 공진방식 (DCRS: Dipole Coil Resonance System) 페라이트코어를 사용한 쌍극자(dipole) 구조의 송신, 수신 코일 두 개로 이루어져 있다. 송수신단에 공진회로를 써서 큰 전력을 전송할 수 있으면서도, 공진도 Q가 통상 100 이하로서 1% 정도의 공진주파수 변동 시에도 전력이 전달되는 강인한 특성이 있다. 코어의 사용량을 절반 정도로 줄여주는 최적의 계단형 코어를 채택했으며, 인체나 금속파편이 주변에 산재하여도 무선전력 전송에는 아무런 지장이 없어 재난재해에 아주 강한 특성을 갖고 있다.

그림1. KAIST 유레카관 실험실에 설치된 200W급 DCRS. 5m 거리에서 LED TV를 켤 수 있다.

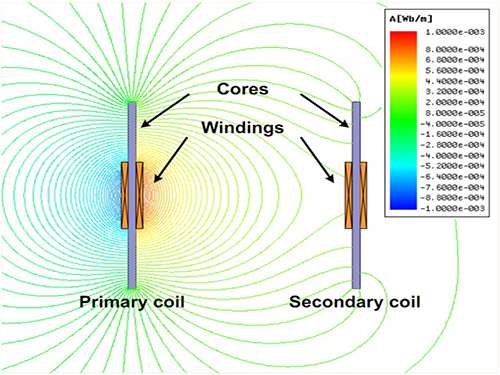

그림2. 2개의 다이폴 코일 공진 시 자장 분포도

그림3. 무선전력 전송 시 루프 코일(MIT방식)에 비해 다이폴 코일(KAIST 방식)이 더 우수하다는 것을 보여주는 그림(맨 위부터 루프코일, 다이폴코일, 거리별 전력전송능력 비교결과)

무선전력전송 세계 최장거리 신기록 세워

무선으로 전력을 전송하는 기술에서 세계 최장거리 신기록이 나왔다. 향후 충전할 필요 없이 무선으로 전력을 공급받는 전자기기 시대가 열릴 것으로 보인다.

우리 학교 원자력및양자공학과 임춘택 교수는 다이폴 코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 사용해 5m 떨어진 곳에 209W(와트)를 무선으로 전송하는데 성공했다.

5m 거리에서 스마트폰 40대를 동시에 충전하거나 선풍기 5대를 켤 수 있으며 초대형 LED TV까지도 켤 수 있다.

장거리 무선전력 전송기술은 지난 2007년 미국 MIT에서 자기결합 공진방식(CMRS, Coupled Magnetic Resonance System)을 사용해 2.1m거리에서 60W 전력 전송에 성공한 이후 세계적으로 커다란 관심을 받았다.

그러나 이 기술은 △복잡한 코일구조(입력코일, 송신코일, 수신코일, 부하코일) △송수신코일의 큰 부피 △10MHz(메가헤르츠, 100만 헤르츠) 이상의 높은 동작주파수로 인한 낮은 효율 △온도변화 등 주변 환경 변화에 지나치게 민감한 특성 등의 문제로 개발된 지 6년이 지나도록 제대로 상용화되지 못했다.

임 교수팀은 기존 기술의 단점을 극복하기 위해 다이폴 코일 공진방식(DCRS)을 개발했다.

연구팀은 △코일 수를 2개(송신코일, 수신코일)로 줄이고 △최적화된 다이폴 구조의 고주파 자성체(페라이트 코어)를 사용해 부피(가로 3m × 세로 10cm × 높이 20cm)를 크게 줄였으며 △주파수 변동이 적어 주변 환경변화에는 기존기술보다 20배 이상 강인하면서도 △100kHz(킬로헤르츠, 1,000헤르츠)대의 낮은 주파수에서 동작해 효율이 상승, 실용화에 성큼 다가선 것으로 평가받고 있다.

연구팀은 ㈜한수원과 공동으로 원전 중대사고시 격납건물 필수계측기용 소형 비상전원을 개발하고 있는데 여기에도 이 기술을 적용해 지난 3월 7m 거리에 10W의 전력을 전송하는 실험에 성공하기도 했다.

일본 후쿠시마 원전 사고 시 계측기에 공급되는 전원이 상실되어 내부 상황을 정확히 알 수 없었기 때문에 피해가 더 커진 면이 있는데 이 기술을 원전에 도입하면 사고 시 대책마련에 크게 도움을 줄 수 있다고 연구팀은 전했다.

임춘택 교수는 이번 연구에 대해 “기존 기술에 비해 전송거리는 2배 이상, 전송전력은 3배 이상으로 높여 장거리 무선전력전송기술의 상용화를 앞당길 수 있게 됐다”고 연구 의의를 밝혔다.

이와 함께 “전기선으로 직접 연결해서 쓰는 것과 비교할 때 상대적으로 효율이 떨어지고 비싼 것은 사실”이라며 “하지만 와이파이 존(Wi-Fi Zone)처럼 특정 장소에 접근하면 별도의 충전기가 필요 없이 무선으로 전자기기를 사용할 수 있는 편리한 기술개발을 추진하고 있다”고 말했다.

산업통상자원부 지원을 받은 이번 연구 성과는 올해 3월 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 게재됐다.

▣ 용어설명

o 자기결합 공진방식 (CMRS: Coupled Magnetic Resonance System) MIT가 2007년, 2.1m 거리에 60W의 전력을 무선으로 전송하는 데 사용된 기술로, 고주파 전원과 연결된 입력코일, 입력코일과 강하게 자기결합 되어 자기장의 세기를 증폭시키는 송신코일, 송신코일에서 발생하는 자기장을 받아들이는 수신코일, 수신코일과 강하게 자기결합된 부하코일로 이뤄져 있다. 2,000이상의 높은 공진도(Q factor)의 공심코일(air coil)을 사용하여, 0.1%만 공진주파수가 변해도 전력이 잘 전달되지 않는 단점이 있다.

o 다이폴 코일 공진방식 (DCRS: Dipole Coil Resonance System) 페라이트코어를 사용한 쌍극자(dipole) 구조의 송신, 수신 코일 두 개로 이루어져 있다. 송수신단에 공진회로를 써서 큰 전력을 전송할 수 있으면서도, 공진도 Q가 통상 100 이하로서 1% 정도의 공진주파수 변동 시에도 전력이 전달되는 강인한 특성이 있다. 코어의 사용량을 절반 정도로 줄여주는 최적의 계단형 코어를 채택했으며, 인체나 금속파편이 주변에 산재하여도 무선전력 전송에는 아무런 지장이 없어 재난재해에 아주 강한 특성을 갖고 있다.

그림1. KAIST 유레카관 실험실에 설치된 200W급 DCRS. 5m 거리에서 LED TV를 켤 수 있다.

그림2. 2개의 다이폴 코일 공진 시 자장 분포도

그림3. 무선전력 전송 시 루프 코일(MIT방식)에 비해 다이폴 코일(KAIST 방식)이 더 우수하다는 것을 보여주는 그림(맨 위부터 루프코일, 다이폴코일, 거리별 전력전송능력 비교결과)

2014.04.17

조회수 23236

-

주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.

주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.

2013.08.13

조회수 18324

-

공간을 자유자재로 누비는 가상스피커 개발

김양한 교수

- 3D 입체 영상과 결합해 진정한 3D TV 시대 임박 -- 이론적, 실용적 측면 모두 해결해 곧 상용화 예정 -

원하는 공간 어디서나 마치 스피커가 놓여 있는 것처럼 소리를 들을 수 있는 시스템이 개발돼 곧 상용화 예정이다.

우리 학교 기계공학과 김양한, 최정우 교수 연구팀이 공동으로 3차원 공간상에 자유롭게 가상스피커를 배치할 수 있는 ‘사운드 볼 시스템’을 개발했다.

이번에 개발된 시스템은 원하는 공간상의 위치에 자유자재로 소리를 집중시킬 수 있다. 따라서 3D TV에 적용하면 마치 소리도 사람에게 다가오는 것처럼 느껴져 시각과 청각 모두 3D 기능을 갖춘 진정한 의미의 3D TV를 경험할 수 있게 됐다.

또 오케스트라의 바이올린, 첼로 등 현악기와 플루트, 클라리넷 등의 관악기 소리를 원하는 공간에서 나게 조절할 수 있어 집안에서도 마치 실제 콘서트홀에 온 것 같은 느낌을 받을 수 있다.

게다가 여러 가지 소리를 개별적으로 제어가 가능해 방송국 음향 편집에도 활용될 수 있으며, 자동차에서는 각 좌석별로 네비게이션, 음악, TV 소리 등을 따로 전달하는 등 적용범위가 매우 다양할 것으로 예상된다.

사운드 볼 시스템은 여러 개의 스피커를 이용해 공간상의 원하는 지점에 음향 에너지를 집중시킨 후, 집중된 지점에서 다시 전파되는 소리를 이용해 가상 스피커를 만드는 기술이다.

이 기술은 2002년 김 교수팀이 미국음향학회(Acoustical Society of America)에 발표한 청취공간에 있는 사람만 소리를 듣고, 다른 영역에서는 조용하게 하는 음향 밝기·대조 기술을 발전시킨 것으로 음향 에너지 집중을 통해 소리의 방향, 움직이는 소리 및 소리의 공간감을 제어할 수 있다.

연구팀은 먼저 가상스피커에 대한 이론적 해를 완전한 적분방정식 형태로 세계 최초로 풀어내 3차원 공간 어디에서도 구현 가능하도록 했다.

이와 함께, 여러 개의 단극 음원을 조합한 다극음원(multipole)을 사용하고 지향성(directivity) 조정을 통해 원하는 음장을 만들어 탁월한 청취 선명도를 이끌어 냈다.

김양한 교수는 ”2002년 논문부터 시작된 음향제어분야의 새로운 이론적 토대를 마련한 것은 중요한 의미가 있다“며 ”이 기술을 바탕으로 지난 9월 국내 굴지 전자업체와 TV용 3차원 음향시스템 개발을 착수했다“고 말했다.

최정우 교수는 “앞으로 홈씨어터, 영화관, 공공장소 등에서 개발된 시스템이 사용되면 새로운 3차원 음장 기술이 가지고 있는 효과를 느낄 수 있을 것이다”며 “3차원 영상 기술과 함께 통합돼 새로운 영상과 음향의 세계를 경험할 날이 멀지 않았다”고 말했다.

한편, 연구팀은 이번 기술에 대한 특허출원을 완료했으며, 관련 논문은 지난 달 관련 분야 최대 학술단체인 국제전기전자공학회(IEEE)가 발간하는 국제저널(IEEE Transaction of Audio, Speech, and Language Processing)에 게재됐다.

※ 기술 개요(소리의 공간감을 자유자재로 누구나 요리해 맛볼 수 있는 기술)

오래도록 우리는 완벽한 3D사운드 혹은 소리의 공간감의 완전한 재현이 가능한 이상적인 오디오 시스템을 꿈꾸어 왔다. 그러나 3D사운드는 그 정의가 명확하지 않은 주관적인 개념이며, 그 평가에 대한 절대적인 척도 또한 존재하지 않는다.

최근 다양한 3D sound 기법이 난립하고 있으나, 이는 청취 환경에 따라 변화할 뿐만 아니라, 동일한 환경에서도 청취자가 누구냐에 따라 다르게 인지되는 근본적인 문제점을 내포하고 있다. 음장 재현 방법의 이러한 근본적인 문제는 과거의 스테레오 시스템에서 볼 수 있는 밸런스 노브(balance knob)로부터 그 해결의 실마리를 찾을 수 있다. 즉, 밸런스 노브는 보편적인 최적의 소리를 찾는 대신에 청취자가 원하는 음향 효과를 얻을 때까지 직접적으로 소리를 청취하고, 스스로 조절해 평가할 수 있는 매개체의 역할을 수행한다.

KAIST에서 개발한 Spatial Equalizer는 밸런스 노브와 같이 청취자가 원하는 3D 사운드를 스스로 평가하고 조절하기 위한 것이다. 즉, 청취자가 시공간적으로 원하는 3D사운드를 실시간으로 청취하고 변화시킬 수 있는 인터페이스의 개념 및 구현에 초점을 맞추고 있다. Spatial Equalizer는 인터페이스 상에서 하나의 점 또는 다수의 점으로 표시되는 가상 음원을 사용자가 조종함으로써 소리의 공간감을 제어할 수 있는 길을 열어 주고 있다. 이는 다수의 점 음원들의 위치를 변화시키거나 각 점에 위치한 가상 음원의 크기를 변화시킴으로써 청취자가 원하는 소리를 구현하는 원리다.

즉, 사용자가 원하는 소리의 공간감을 공간상에 위치하는 몇 개의 가상 음원의 조합으로 대치하고, 실제로 사용자는 원하는 공간감과 듣는 소리가 부합되도록 하나 또는 다수의 가상 음원의 위치 및 각 음원에 의한 소리의 크기를 조절하는 것이다. 여기서, 원하는 공간감을 얻기 위한 기본적인 요소로서의 가상 음원을 sound ball이라 정의하고 사용하기로 한다.

가상의 sound ball 혹은 가상의 스피커를 자유롭게 공간상에 만들어 내기 위해 스피커 어레이 제어 기술의 혁신이 필요하다. 다수의 스피커로 이루어진 스피커 어레이(loudspeaker array)를 사용하면 소리(sound)가 전파하는 모양을 자유자재로 만드는 것이 가능함은 잘 알려져 있다. 다수의 스피커를 개별적인 크기와 위상으로 구동하면, 각각의 스피커를 중심으로 하는 다수의 파면이 형성되고, 이들이 공간상에서 간섭(interference)되면서 고유의 형상을 갖게 되는 원리이다. 1678년 발표된 호이겐스(Huygens)의 원리로부터, 키르히호프-헬름홀츠(Kirchhoff-Helmholtz) 적분 방정식에 이르는 이론식이 관련 연구의 배경을 이루고 있다. 하지만, 이러한 이론들은 어디까지나 우리가 만들고자 하는 가상의 스피커, 즉 음원(sound source)이 공간 외부에 존재하는 경우에 적용할 수 있으며, 소리를 재현하고자 하는 공간 내부에 음원이 있을 경우는 물리적으로 불가능한 문제가 된다.

기존 WFS(wave field synthesis)등 관련 연구에서는 근사화한 적분 방정식을 사용하여 시간 역전(time-reversal)의 형태로 내부의 음원이 발생시키는 것과 유사한 음장을 만들어 낼 수 있음을 부분적으로 밝혀졌으나, 물리적으로 발생 가능한 이유와 온전한 형태의 해에 대해서는 알려진 바가 없었다. KAIST에서는 온전한 적분 방정식 형태로 일반해가 존재함을 수학적으로 밝혀내었으며, 이에 따라 전 3차원 공간에서 임의의 위치의 sound ball을 형성할 수 있는 이론적 토대를 마련하였다.

개발된 sound ball 형성 알고리듬을 사용하여, Spatial Equalizer를 실제 오디오 시스템의 형태로 구축하였다. 이 시스템의 목적은 다수의 sound ball을 사용자가 원하는 임의의 지점에 형성하는 것이므로, 이것을 고려하여 24개의 스피커로 이루어진 선형 어레이 및 50개 스피커로 구성된 구형 어레이를 제작하였다. 사용자와 Spatial Equalizer® 사이에 피드백이 실시간으로 이루어지는 제어를 수행하기 위해 스마트 폰을 사용하여 원거리에서 sound ball을 제어할 수 있는 장치를 구현하였다. 이 인터페이스는 OSC(Open Sound Control) 프로토콜을 사용함으로써 제어 장치인 스마트 폰과 호스트 PC가 원거리에서도 제어 변수를 주고 받을 수 있도록 하였다. 즉, 각각의 sound ball의 위치 및 크기가 Spatial Equalizer®의 노브로서 작동하게 되어, 사용자는 Sound ball의 위치와 크기를 조절함으로써 의도하는 소리의 공간감을 직관적으로 형성할 수 있다.

음식을 만드는 경우와 비유적으로 설명하면, sound ball을 이용하여 이제는 사용자가 원하는 시.공간적 소리를 만들 수 있게 된 것이다. 종래에는 특별한 청취 능력을 가진 사람이 이러한 소리를 만드는 즉 특별한 요리사 만이 소리의 공간 감을 만들 수 있었다 하면 이제는 이 기술을 이용하여 모든 사람이 자신이 느끼기에 좋다고 생각하는 소리를 공간상에 만들 수 있는 “소리 만들기” 요리 법과 도구를 가지게 된 것이다.

그림1. 여러 개의 스피커를 통해 가상다극음원을 만들었다. 지향성 조정을 통해 수렴음장을 제거했으며, 가상스피커로부터 원하는 음장을 재현했다.

그림2. 사운드 볼 시스템 개념도

그림3. 5.1채널 방식의 서라운드 스피커(좌)와 가상스피커(우) - 실제 피아노가 시청자 바로 앞에 놓인 것과 같은 소리를 들을 수 있다.

그림4. 사운드 볼이 형성 및 이동하면서 소리가 TV에서 튀어나오는 것과 같은 느낌을 받는다.

공간을 자유자재로 누비는 가상스피커 개발

김양한 교수

- 3D 입체 영상과 결합해 진정한 3D TV 시대 임박 -- 이론적, 실용적 측면 모두 해결해 곧 상용화 예정 -

원하는 공간 어디서나 마치 스피커가 놓여 있는 것처럼 소리를 들을 수 있는 시스템이 개발돼 곧 상용화 예정이다.

우리 학교 기계공학과 김양한, 최정우 교수 연구팀이 공동으로 3차원 공간상에 자유롭게 가상스피커를 배치할 수 있는 ‘사운드 볼 시스템’을 개발했다.

이번에 개발된 시스템은 원하는 공간상의 위치에 자유자재로 소리를 집중시킬 수 있다. 따라서 3D TV에 적용하면 마치 소리도 사람에게 다가오는 것처럼 느껴져 시각과 청각 모두 3D 기능을 갖춘 진정한 의미의 3D TV를 경험할 수 있게 됐다.

또 오케스트라의 바이올린, 첼로 등 현악기와 플루트, 클라리넷 등의 관악기 소리를 원하는 공간에서 나게 조절할 수 있어 집안에서도 마치 실제 콘서트홀에 온 것 같은 느낌을 받을 수 있다.

게다가 여러 가지 소리를 개별적으로 제어가 가능해 방송국 음향 편집에도 활용될 수 있으며, 자동차에서는 각 좌석별로 네비게이션, 음악, TV 소리 등을 따로 전달하는 등 적용범위가 매우 다양할 것으로 예상된다.

사운드 볼 시스템은 여러 개의 스피커를 이용해 공간상의 원하는 지점에 음향 에너지를 집중시킨 후, 집중된 지점에서 다시 전파되는 소리를 이용해 가상 스피커를 만드는 기술이다.

이 기술은 2002년 김 교수팀이 미국음향학회(Acoustical Society of America)에 발표한 청취공간에 있는 사람만 소리를 듣고, 다른 영역에서는 조용하게 하는 음향 밝기·대조 기술을 발전시킨 것으로 음향 에너지 집중을 통해 소리의 방향, 움직이는 소리 및 소리의 공간감을 제어할 수 있다.

연구팀은 먼저 가상스피커에 대한 이론적 해를 완전한 적분방정식 형태로 세계 최초로 풀어내 3차원 공간 어디에서도 구현 가능하도록 했다.

이와 함께, 여러 개의 단극 음원을 조합한 다극음원(multipole)을 사용하고 지향성(directivity) 조정을 통해 원하는 음장을 만들어 탁월한 청취 선명도를 이끌어 냈다.

김양한 교수는 ”2002년 논문부터 시작된 음향제어분야의 새로운 이론적 토대를 마련한 것은 중요한 의미가 있다“며 ”이 기술을 바탕으로 지난 9월 국내 굴지 전자업체와 TV용 3차원 음향시스템 개발을 착수했다“고 말했다.

최정우 교수는 “앞으로 홈씨어터, 영화관, 공공장소 등에서 개발된 시스템이 사용되면 새로운 3차원 음장 기술이 가지고 있는 효과를 느낄 수 있을 것이다”며 “3차원 영상 기술과 함께 통합돼 새로운 영상과 음향의 세계를 경험할 날이 멀지 않았다”고 말했다.

한편, 연구팀은 이번 기술에 대한 특허출원을 완료했으며, 관련 논문은 지난 달 관련 분야 최대 학술단체인 국제전기전자공학회(IEEE)가 발간하는 국제저널(IEEE Transaction of Audio, Speech, and Language Processing)에 게재됐다.

※ 기술 개요(소리의 공간감을 자유자재로 누구나 요리해 맛볼 수 있는 기술)

오래도록 우리는 완벽한 3D사운드 혹은 소리의 공간감의 완전한 재현이 가능한 이상적인 오디오 시스템을 꿈꾸어 왔다. 그러나 3D사운드는 그 정의가 명확하지 않은 주관적인 개념이며, 그 평가에 대한 절대적인 척도 또한 존재하지 않는다.

최근 다양한 3D sound 기법이 난립하고 있으나, 이는 청취 환경에 따라 변화할 뿐만 아니라, 동일한 환경에서도 청취자가 누구냐에 따라 다르게 인지되는 근본적인 문제점을 내포하고 있다. 음장 재현 방법의 이러한 근본적인 문제는 과거의 스테레오 시스템에서 볼 수 있는 밸런스 노브(balance knob)로부터 그 해결의 실마리를 찾을 수 있다. 즉, 밸런스 노브는 보편적인 최적의 소리를 찾는 대신에 청취자가 원하는 음향 효과를 얻을 때까지 직접적으로 소리를 청취하고, 스스로 조절해 평가할 수 있는 매개체의 역할을 수행한다.

KAIST에서 개발한 Spatial Equalizer는 밸런스 노브와 같이 청취자가 원하는 3D 사운드를 스스로 평가하고 조절하기 위한 것이다. 즉, 청취자가 시공간적으로 원하는 3D사운드를 실시간으로 청취하고 변화시킬 수 있는 인터페이스의 개념 및 구현에 초점을 맞추고 있다. Spatial Equalizer는 인터페이스 상에서 하나의 점 또는 다수의 점으로 표시되는 가상 음원을 사용자가 조종함으로써 소리의 공간감을 제어할 수 있는 길을 열어 주고 있다. 이는 다수의 점 음원들의 위치를 변화시키거나 각 점에 위치한 가상 음원의 크기를 변화시킴으로써 청취자가 원하는 소리를 구현하는 원리다.

즉, 사용자가 원하는 소리의 공간감을 공간상에 위치하는 몇 개의 가상 음원의 조합으로 대치하고, 실제로 사용자는 원하는 공간감과 듣는 소리가 부합되도록 하나 또는 다수의 가상 음원의 위치 및 각 음원에 의한 소리의 크기를 조절하는 것이다. 여기서, 원하는 공간감을 얻기 위한 기본적인 요소로서의 가상 음원을 sound ball이라 정의하고 사용하기로 한다.

가상의 sound ball 혹은 가상의 스피커를 자유롭게 공간상에 만들어 내기 위해 스피커 어레이 제어 기술의 혁신이 필요하다. 다수의 스피커로 이루어진 스피커 어레이(loudspeaker array)를 사용하면 소리(sound)가 전파하는 모양을 자유자재로 만드는 것이 가능함은 잘 알려져 있다. 다수의 스피커를 개별적인 크기와 위상으로 구동하면, 각각의 스피커를 중심으로 하는 다수의 파면이 형성되고, 이들이 공간상에서 간섭(interference)되면서 고유의 형상을 갖게 되는 원리이다. 1678년 발표된 호이겐스(Huygens)의 원리로부터, 키르히호프-헬름홀츠(Kirchhoff-Helmholtz) 적분 방정식에 이르는 이론식이 관련 연구의 배경을 이루고 있다. 하지만, 이러한 이론들은 어디까지나 우리가 만들고자 하는 가상의 스피커, 즉 음원(sound source)이 공간 외부에 존재하는 경우에 적용할 수 있으며, 소리를 재현하고자 하는 공간 내부에 음원이 있을 경우는 물리적으로 불가능한 문제가 된다.

기존 WFS(wave field synthesis)등 관련 연구에서는 근사화한 적분 방정식을 사용하여 시간 역전(time-reversal)의 형태로 내부의 음원이 발생시키는 것과 유사한 음장을 만들어 낼 수 있음을 부분적으로 밝혀졌으나, 물리적으로 발생 가능한 이유와 온전한 형태의 해에 대해서는 알려진 바가 없었다. KAIST에서는 온전한 적분 방정식 형태로 일반해가 존재함을 수학적으로 밝혀내었으며, 이에 따라 전 3차원 공간에서 임의의 위치의 sound ball을 형성할 수 있는 이론적 토대를 마련하였다.

개발된 sound ball 형성 알고리듬을 사용하여, Spatial Equalizer를 실제 오디오 시스템의 형태로 구축하였다. 이 시스템의 목적은 다수의 sound ball을 사용자가 원하는 임의의 지점에 형성하는 것이므로, 이것을 고려하여 24개의 스피커로 이루어진 선형 어레이 및 50개 스피커로 구성된 구형 어레이를 제작하였다. 사용자와 Spatial Equalizer® 사이에 피드백이 실시간으로 이루어지는 제어를 수행하기 위해 스마트 폰을 사용하여 원거리에서 sound ball을 제어할 수 있는 장치를 구현하였다. 이 인터페이스는 OSC(Open Sound Control) 프로토콜을 사용함으로써 제어 장치인 스마트 폰과 호스트 PC가 원거리에서도 제어 변수를 주고 받을 수 있도록 하였다. 즉, 각각의 sound ball의 위치 및 크기가 Spatial Equalizer®의 노브로서 작동하게 되어, 사용자는 Sound ball의 위치와 크기를 조절함으로써 의도하는 소리의 공간감을 직관적으로 형성할 수 있다.

음식을 만드는 경우와 비유적으로 설명하면, sound ball을 이용하여 이제는 사용자가 원하는 시.공간적 소리를 만들 수 있게 된 것이다. 종래에는 특별한 청취 능력을 가진 사람이 이러한 소리를 만드는 즉 특별한 요리사 만이 소리의 공간 감을 만들 수 있었다 하면 이제는 이 기술을 이용하여 모든 사람이 자신이 느끼기에 좋다고 생각하는 소리를 공간상에 만들 수 있는 “소리 만들기” 요리 법과 도구를 가지게 된 것이다.

그림1. 여러 개의 스피커를 통해 가상다극음원을 만들었다. 지향성 조정을 통해 수렴음장을 제거했으며, 가상스피커로부터 원하는 음장을 재현했다.

그림2. 사운드 볼 시스템 개념도

그림3. 5.1채널 방식의 서라운드 스피커(좌)와 가상스피커(우) - 실제 피아노가 시청자 바로 앞에 놓인 것과 같은 소리를 들을 수 있다.

그림4. 사운드 볼이 형성 및 이동하면서 소리가 TV에서 튀어나오는 것과 같은 느낌을 받는다.

2012.10.10

조회수 20120

김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2016.08.30 조회수 15893

김정원 교수, 美 광학회 발행 저널에 초청 리뷰논문 게재

〈 김 정 원 교수 〉

우리 대학 기계항공공학부 김정원 교수가 국내 연구자로는 최초로 ‘어드밴시스 인 옵틱스 앤 포토닉스(AOP : Advances in Optics and Photonics)’ 지의 초청 리뷰논문을 2016년 9월호에 게재했다.

AOP는 미국광학회(Optical Society of America, OSA)에서 발행하는 광학 분야의 가장 권위 있는 리뷰 저널이다. 광학 및 광공학에서 가장 중요하면서 많은 사람들이 관심을 가지는 최신 토픽들에 대해 분야를 대표하는 연구자가 그 분야를 소개하는 심도 있는 초청 리뷰 논문을 싣고 있다.

김 교수의 논문은 최근 각광받고 있는 초저잡음 광섬유 모드잠금된 레이저(ultralow-noise mode-locked fiber laser)와 광주파수빗(optical frequency comb)에 대한 것으로 저잡음 광섬유 레이저의 물리적 원리와 구현 방법, 지난 25년간의 동향, 최신 응용 분야들과 앞으로의 전망을 76페이지에 걸쳐 종합적으로 소개하고 있다.

김 교수 연구팀은 2011년 세계 최초로 100아토초(1경분의 1초)의 타이밍 지터를 가지는 광섬유 레이저를 선보인 것을 비롯해 다양한 종류의 저잡음 광섬유 레이저들을 개발했다. 또한 이를 입자가속기 제어, 저잡음 클럭 발진기 및 마이크로파 발생기, 원격탐지 등의 기초과학 및 공학응용 분야들에 적용하는 연구를 수행 중이다.

창간 8년째인 AOP 지에 국내 최초로 초청 리뷰 논문을 게재한 것은 김 교수가 우리 대학에서 자체적으로 수행한 초저잡음 광섬유 레이저와 각종 초정밀 응용들에 관한 연구가 세계적인 수준으로 인정받음을 의미한다.

김 교수는 “이번 리뷰 논문은 광섬유 레이저와 광주파수빗을 전공하거나 이용하는 대학원생들과 다른 분야 연구자들에게 분야 전체의 개요와 앞으로의 전망에 대하여 소개하여, 이러한 최신 광원들이 보다 폭넓게 활용되는 것을 목표로 했다”고 말했다.

김 교수 연구팀의 박사후 연구원 (2010-2011년)이었고 현재는 중국 천진대에 근무하는 Youjian Song 교수와 공동으로 집필한 이번 리뷰 논문은 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2016.08.30 조회수 15893 오왕열 교수, 영상왜곡 없는 3차원 관상동맥 내시현미경 시스템 개발

〈 오 왕 열 교수 〉

우리 대학 기계공학과 오왕열 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 영상왜곡 없이 관상동맥 내부를 정확히 이미징할 수 있는 관상동맥 내시현미경 시스템을 개발했다.

이 시스템으로 생체 관상동맥 내부 3차원 미세구조를 단일 심박 내에서 초고속 및 고해상도로 촬영했고 단일 심박 내에서 고해상도로 이미징 하는데 성공했다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 인간과 비슷한 돼지 심장의 관상동맥 이미징에 성공함으로써 급성 심근경색으로 대표되는 관상동맥 질환의 정확한 진단 및 치료에 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

연구 결과는 심혈관분야의 임상저널인 ‘미국심장학회 학술지(JACC Cardiovascular Imaging : Journal of American College of Cardiology Cardiovascular Imaging)’ 5월호에 게재됐다.

돌연사의 가장 큰 원인인 급성 심근경색은 심장표면에 존재하면서 심장근육에 혈액을 공급하는 관상동맥(coronary artery)이 좁아지고 막혀 심장박동이 중지돼 갑작스럽게 사망하는 질환이다.

따라서 급성 심근경색을 예측하는 것은 매우 중요하며 이를 위해서는 의료진이 정확하게 진단할 수 있는 자료가 필수적이다.

광단층영상기술(OCT, Optical Coherence Tomography) 기반의 혈관 내시경은 현재 가장 높은 해상도의 심혈관 내부 영상을 제공하고 있다. 하지만 통상적으로 초당 100장 정도를 촬영하기 때문에 관상동맥 전체의 영상을 획득하는데 최소 3~5초가 소요된다.

이 사이 발생한 수차례의 심장 박동은 혈관의 반복적인 수축 및 팽창을 일으키고, 이는 정상적인 혈관도 마치 좁아진 것처럼 울퉁불퉁하게 보이는 영상왜곡으로 이어져 진단의 정확도가 떨어지게 된다.

연구팀이 개발한 단일 심박 주기 내 3차원 관상동맥 OCT 이미징 기술은 이러한 문제를 해결할 수 있는 핵심 기술이다. 초당 500장 촬영하는 고속 관상동맥 및 심박을 모니터링해 가장 움직임이 적은 영역을 자동적으로 포착 후 이미징을 수행하는 기술을 개발했다.

이를 통해 심장 박동으로 인한 영상 왜곡 없이 7센티미터 길이의 관상동맥을 0.7초 사이에 촬영해 내부 고해상도 영상을 확보할 수 있었다.

오 교수 연구팀은 고려대구로병원 김진원 교수 연구팀과의 협력을 통해 사람의 관상동맥과 비슷한 크기를 갖는 돼지 관상동맥의 단일 심박 내 초고속 3차원 이미징에 성공했다.

연구팀은 “이번 연구 결과를 통해 국내에서 개발한 세계 최고의 기술이 병원과의 긴밀한 협력을 통해 실제 임상에서의 한계를 극복하고 유용성을 인정받았다”고 밝혔다.

오 교수는 “심혈관 내 플라크 형태 분석과 스텐트(stent : 혈관 확장을 위해 혈관에 삽입하는 구조물) 삽입 등에 유용하게 사용 가능할 것으로 기대된다”며 “환자에 적용하기 위해 식약처 승인을 받기 위한 과정을 준비 중이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 단일심박 초고속 관상동맥 OCT로 획득한 돼지 관상동맥의 길이방향 영상

그림1. 관상동맥 OCT로 영상으로부터 얻은 관상동맥 3차원 구조 복원 영상

2016.08.04 조회수 17904

오왕열 교수, 영상왜곡 없는 3차원 관상동맥 내시현미경 시스템 개발

〈 오 왕 열 교수 〉

우리 대학 기계공학과 오왕열 교수 연구팀(KI 헬스사이언스 연구소)이 영상왜곡 없이 관상동맥 내부를 정확히 이미징할 수 있는 관상동맥 내시현미경 시스템을 개발했다.

이 시스템으로 생체 관상동맥 내부 3차원 미세구조를 단일 심박 내에서 초고속 및 고해상도로 촬영했고 단일 심박 내에서 고해상도로 이미징 하는데 성공했다.

연구팀은 이 시스템을 사용해 인간과 비슷한 돼지 심장의 관상동맥 이미징에 성공함으로써 급성 심근경색으로 대표되는 관상동맥 질환의 정확한 진단 및 치료에 새로운 방향을 제시할 것으로 기대된다.

연구 결과는 심혈관분야의 임상저널인 ‘미국심장학회 학술지(JACC Cardiovascular Imaging : Journal of American College of Cardiology Cardiovascular Imaging)’ 5월호에 게재됐다.

돌연사의 가장 큰 원인인 급성 심근경색은 심장표면에 존재하면서 심장근육에 혈액을 공급하는 관상동맥(coronary artery)이 좁아지고 막혀 심장박동이 중지돼 갑작스럽게 사망하는 질환이다.

따라서 급성 심근경색을 예측하는 것은 매우 중요하며 이를 위해서는 의료진이 정확하게 진단할 수 있는 자료가 필수적이다.

광단층영상기술(OCT, Optical Coherence Tomography) 기반의 혈관 내시경은 현재 가장 높은 해상도의 심혈관 내부 영상을 제공하고 있다. 하지만 통상적으로 초당 100장 정도를 촬영하기 때문에 관상동맥 전체의 영상을 획득하는데 최소 3~5초가 소요된다.

이 사이 발생한 수차례의 심장 박동은 혈관의 반복적인 수축 및 팽창을 일으키고, 이는 정상적인 혈관도 마치 좁아진 것처럼 울퉁불퉁하게 보이는 영상왜곡으로 이어져 진단의 정확도가 떨어지게 된다.

연구팀이 개발한 단일 심박 주기 내 3차원 관상동맥 OCT 이미징 기술은 이러한 문제를 해결할 수 있는 핵심 기술이다. 초당 500장 촬영하는 고속 관상동맥 및 심박을 모니터링해 가장 움직임이 적은 영역을 자동적으로 포착 후 이미징을 수행하는 기술을 개발했다.

이를 통해 심장 박동으로 인한 영상 왜곡 없이 7센티미터 길이의 관상동맥을 0.7초 사이에 촬영해 내부 고해상도 영상을 확보할 수 있었다.

오 교수 연구팀은 고려대구로병원 김진원 교수 연구팀과의 협력을 통해 사람의 관상동맥과 비슷한 크기를 갖는 돼지 관상동맥의 단일 심박 내 초고속 3차원 이미징에 성공했다.

연구팀은 “이번 연구 결과를 통해 국내에서 개발한 세계 최고의 기술이 병원과의 긴밀한 협력을 통해 실제 임상에서의 한계를 극복하고 유용성을 인정받았다”고 밝혔다.

오 교수는 “심혈관 내 플라크 형태 분석과 스텐트(stent : 혈관 확장을 위해 혈관에 삽입하는 구조물) 삽입 등에 유용하게 사용 가능할 것으로 기대된다”며 “환자에 적용하기 위해 식약처 승인을 받기 위한 과정을 준비 중이다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견연구자지원사업(도약연구)의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 단일심박 초고속 관상동맥 OCT로 획득한 돼지 관상동맥의 길이방향 영상

그림1. 관상동맥 OCT로 영상으로부터 얻은 관상동맥 3차원 구조 복원 영상

2016.08.04 조회수 17904 박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

2016.07.12 조회수 14212

박용근, 조용훈 교수, 빛을 자유자재로 다룰 수 있는 광학기술 개발

우리 대학 물리학과 박용근, 조용훈 교수와 고려대학교 재료공학과 이헌 교수 공동 연구팀이 빛의 산란을 이용해 다기능 광학 기기를 제작할 수 있는 기술을 개발했다.

이번 연구 결과는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS)가 발행하는 나노분야 학술지 ‘에이씨에스 나노(ACS Nano)’ 6월 29일자 온라인 판에 게재됐다.

빛이 안개나 페인트 등의 불규칙한 매질을 투과하면 매우 복잡한 형태의 수많은 반사와 굴절이 발생한다. 이를 빛의 다중 산란이라고 하는데, 다중 산란을 겪은 빛은 간섭이라는 물리 현상을 통해 복잡한 패턴을 나타낸다.

우리가 짙은 안개 속에서 앞을 볼 수 없고 맥주의 거품이 하얗게 보이는 것도 빛의 다중산란이 만든 현상이다. 일반적으로 다중 산란이 생기면 빛이 매우 불규칙한 형태로 지나가기 때문에 제어가 어렵다.

그러나 홀로그래피 기술을 이용해 입사하는 빛의 방향을 잘 제어해주면 다중 산란이 발생해도 원하는 형태로 빛을 제어할 수 있다. 연구팀은 이러한 다중 산란을 효과적으로 활용해 빛의 다양한 성질을 제어할 수 있는 새로운 개념의 광학기기를 개발했다.

이 광학기기는 빛의 반사나 굴절의 원리를 이용하던 기존 기술과 달리 빛의 산란을 이용했다는 특징을 갖는다.

연구팀의 광학기기는 복잡 매질과 광 고분자 필름으로 구성된다. 광 고분자 필름은 입사되는 빛을 홀로그래피 기술을 통해 원하는 모양으로 제어한다. 또한 제어된 빛을 기록하고 실제로 비추는 역할을 한다.

광 고분자 필름을 통해 들어온 빛은 복잡 매질을 지나 일정한 패턴으로 다중 산란돼 원하는 모양의 빛을 나타낸다. 이 두 가지 과정을 통해 독립적으로 활용 가능한 다기능 산란 광학기기의 구현이 가능해진다.

이 기술로 투과된 빛의 진폭, 파장, 편광 뿐 아니라 기존 광학계 기술로는 접근이 어려웠던 근접장 성분까지도 제어할 수 있다.

연구팀은 기존의 광학 부품들로는 구현이 매우 어려웠던 산란 제어를 복잡한 광학적 설계나 제조공정 없이 단일 광학 부품으로도 저렴하게 제작할 수 있다고 밝혔다.

이번 연구를 주도한 박종찬 학생은 “관련 기술은 광학 기기를 제작하는 원천 기술로 활용될 수 있다”며 “향후 리소그래피, 광통신, 바이오 이미징 기술 등 빛이 사용되는 다양한 분야에 응용 가능하다”고 말했다.

□ 사진 설명

사진1. 제작된 산란 광학 기기 실제 사진

사진2. 산란 광학기기를 이용한 빛의 다양한 성분 제어

사진3. 산란 광학기기 모식도

2016.07.12 조회수 14212 동작 인식 증강현실 스마트 안경 개발

〈 유 회 준 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 동작 인식이 가능한 증강 현실 전용 초저전력 스마트 안경 ‘케이 글래스 3(K-Glass 3)’를 개발했다.

유 교수 연구팀은 2014년 증강현실을 기반으로 한 케이 글래스 1, 2015년 시선추적이 가능한 케이 글래스 2에 이어 동작 인식이 가능한 3번째 버전의 케이 글래스 3를 발표했다.

이번 연구는 지난 달 31부터 5일간 미국 샌프란시스코에서 열린 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다.

케이 글래스 3의 핵심 기술은 스테레오 카메라 시스템이다. 이를 통해 사용자가 가상 키보드를 타이핑하거나 가상 피아노 연주를 하는 등의 증강 현실을 체험할 수 있다.

기존 안경형 스마트 기기에서는 텍스트 전송을 위한 UI/UX(사용자 인터페이스 및 경험)가 없어 텍스트에 익숙한 사용자들에게 유용할 것으로 기대된다.

최근 대기업에서 발표되는 증강현실 기기들은 복잡한 알고리즘 처리를 위한 컴퓨터가 추가로 요구되고, 가상 아이콘 클릭 등의 심화 동작을 인식하기 위한 전용 센서를 필요로 한다.

이는 평균 3와트(W) 이상의 많은 전력을 소모시켜 스마트폰 대비 20%에 불과한 스마트 안경 시스템에서 사용하기엔 부적합하다.

그러나 케이 글래스 3의 스테레오 카메라 시스템은 복잡한 스테레오 비전 알고리즘을 초저전력 프로세서 내에서 평균 20mW의 효율로 가속하기 때문에 24시간 이상 동작 가능하다.

이는 연구팀이 저전력 딥러닝 전용 멀티코어를 모바일 기기에서 가속할 수 있도록 개발해 전용 프로세서 내에 집적했기 때문에 가능했다.

딥러닝 멀티코어는 총 7개의 고성능 코어로 구성돼 있고 사용자 동작 인식을 33ms 이내의 빠른 속도로 가속해 편리함을 증가시켰다. 또한 동작을 탐지해 사용하지 않을 때는 작동을 멈춰 초저전력으로 가속할 수 있다.

연구팀은 스마트 안경 시장이 스마트폰을 대체하기 위해선 저전력, 소형화는 물론 편리하고 직관적인 유저 인터페이스 및 경험(UI/UX) 개발이 필수적이라고 말했다.

이에 유 교수는 “케이 글래스 3는 기존 안경형 디스플레이(HMD)가 지원하지 않는 편리하고 직관적인 UI를 결합해 하나의 저전력 시스템으로 구현하는 데 성공했다”며 “미래 스마트 모바일 IT 분야에서 혁신적 변화를 주도할 것이다”고 말했다.

박성욱 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 유저 인터페이스 및 경험 개발 기업인 UX Factory와의 협업을 통해 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 착용 이미지

그림2. 케이글래스 3 실제사진

그림3. 케이글래스 3를 통해 구현한 가상키보드,가상피아노

2016.02.25 조회수 15127

동작 인식 증강현실 스마트 안경 개발

〈 유 회 준 교수 〉

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 동작 인식이 가능한 증강 현실 전용 초저전력 스마트 안경 ‘케이 글래스 3(K-Glass 3)’를 개발했다.

유 교수 연구팀은 2014년 증강현실을 기반으로 한 케이 글래스 1, 2015년 시선추적이 가능한 케이 글래스 2에 이어 동작 인식이 가능한 3번째 버전의 케이 글래스 3를 발표했다.

이번 연구는 지난 달 31부터 5일간 미국 샌프란시스코에서 열린 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표됐다.

케이 글래스 3의 핵심 기술은 스테레오 카메라 시스템이다. 이를 통해 사용자가 가상 키보드를 타이핑하거나 가상 피아노 연주를 하는 등의 증강 현실을 체험할 수 있다.

기존 안경형 스마트 기기에서는 텍스트 전송을 위한 UI/UX(사용자 인터페이스 및 경험)가 없어 텍스트에 익숙한 사용자들에게 유용할 것으로 기대된다.

최근 대기업에서 발표되는 증강현실 기기들은 복잡한 알고리즘 처리를 위한 컴퓨터가 추가로 요구되고, 가상 아이콘 클릭 등의 심화 동작을 인식하기 위한 전용 센서를 필요로 한다.

이는 평균 3와트(W) 이상의 많은 전력을 소모시켜 스마트폰 대비 20%에 불과한 스마트 안경 시스템에서 사용하기엔 부적합하다.

그러나 케이 글래스 3의 스테레오 카메라 시스템은 복잡한 스테레오 비전 알고리즘을 초저전력 프로세서 내에서 평균 20mW의 효율로 가속하기 때문에 24시간 이상 동작 가능하다.

이는 연구팀이 저전력 딥러닝 전용 멀티코어를 모바일 기기에서 가속할 수 있도록 개발해 전용 프로세서 내에 집적했기 때문에 가능했다.

딥러닝 멀티코어는 총 7개의 고성능 코어로 구성돼 있고 사용자 동작 인식을 33ms 이내의 빠른 속도로 가속해 편리함을 증가시켰다. 또한 동작을 탐지해 사용하지 않을 때는 작동을 멈춰 초저전력으로 가속할 수 있다.

연구팀은 스마트 안경 시장이 스마트폰을 대체하기 위해선 저전력, 소형화는 물론 편리하고 직관적인 유저 인터페이스 및 경험(UI/UX) 개발이 필수적이라고 말했다.

이에 유 교수는 “케이 글래스 3는 기존 안경형 디스플레이(HMD)가 지원하지 않는 편리하고 직관적인 UI를 결합해 하나의 저전력 시스템으로 구현하는 데 성공했다”며 “미래 스마트 모바일 IT 분야에서 혁신적 변화를 주도할 것이다”고 말했다.

박성욱 박사과정 학생이 주도한 이번 연구는 유저 인터페이스 및 경험 개발 기업인 UX Factory와의 협업을 통해 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 착용 이미지

그림2. 케이글래스 3 실제사진

그림3. 케이글래스 3를 통해 구현한 가상키보드,가상피아노

2016.02.25 조회수 15127 몸에 스티커 붙여 생체신호 측정한다

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수, 유승협 교수 공동 연구팀이 신체 모든 부위에 손쉽게 부착이 가능한 생체신호 측정 스마트 스티커 센서를 개발했다.

연구팀의 스티커 센서는 반도체 칩과 휘어지는 유기광전소자를 결합한 초저전력 센서로 심전도, 근전도 뿐 아니라 산소 포화도도 측정 가능해 의료 및 헬스케어 분야에서 광범위하게 응용될 것으로 기대된다.

이용수 박사과정과 이현우 석사과정이 주도한 이 기술은 미국 샌프란시스코에서 열린 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 3일(현지시간) 하이라이트 논문으로 발표됐다.

스마트 스티커 센서는 길이 55mm, 너비 25mm의 직사각형 페트 필름(PET Film)에 센서, 처리기, 무선송수신기 기능을 집적한 초저전력 시모스 단일칩시스템(CMOS SoC)을 부착한 형태로 하이브리드 집적기술을 활용했다.

연구팀은 적, 녹색의 유기발광다이오드(OLED)와 유기광센서(OPD)로 구성된 유기광전소자를 사용해 전력 소모를 크게 줄였다.

산소 포화도 측정에는 녹색, 적색 광원이 동시에 필요한데 녹색 파장대역에서 효율이 낮은 기존 발광다이오드와 달리, OLED는 두 색의 파장대역 모두에서 고르게 높은 양자효율을 보인다. 동시에 광손실이 적도록 인체에 밀착 가능한 유연함을 가져 적은 구동 전류로 충분한 신호를 확보했다.

연구팀은 기존 기기들이 블루투스 통신으로 데이터를 전송하는 것과 달리 전도성이 존재하는 인체를 통신매질로 이용했다. 고속 저전력 전송이 가능한 인체매질통신 기술을 실현해 무거운 외부 소자 없이 초저전력으로 데이터 통신이 가능하다.

또한 기존 기기들이 개인차나 부위에 상관없이 항상 최대의 빛을 방출하는 것에 비해 스마트 스티커 센서는 자동으로 수신부의 빛 양을 모니터링해 상황에 맞춰 빛을 조절한다.

이를 통해 주변 빛이나 동작에 따른 신호 잡음을 효과적으로 제거하는 기술도 갖췄다. 또한 유기광전소자 특성상 빛의 밝기가 시간의 흐름에 따라 서서히 감소할 수 있지만 이 스티커 센서는 일정한 빛이 나오도록 제어해 장기간 일정한 밝기를 유지할 수 있다.

스마트 스티커 센서는 총 200마이크로와트(μW) 미만의 초저전력으로 구동 가능해 기존 기기의 수~수십 밀리와트(mW)에 비해 매우 감소된 전력 소비량을 보였다. 또한 동전 배터리 포함 약 2그램의 무게로 피부에 완벽히 부착이 가능해 48시간 이상 지속적으로 생체신호를 측정할 수 있다.

유회준 교수는 “국내외 IT 기업들이 차세대 산업으로 웨어러블 헬스케어를 주목하고 관련 디바이스를 출시하고 있다”며 “시장 선점을 위해서는 초저전력 및 소형화는 물론이고 시계, 밴드 같은 액세서리 형태에서 한 단계 나아가는 변화를 보여야 할 것이다”고 말했다.

유승협 교수는 “이번 스마트 스티커 센서의 개발로 플렉서블 OLED와 유기광센서 응용에 새 가능성을 열었다”고 말했다.

연구팀은 관련 회사에 기술이전을 통해 올해 내로 상용화할 예정이라고 밝혔다.

□ 그림 설명

그림1. 스마트 스티커 센서에 쓰인 플렉서블 OLED와 유기포토센서

그림2. 반도체 칩과 유기광전 소자 결합 하이브리드 스마트 스티커 센서

그림3. 스마트 스티커 센서 씨모스 단일칩시스템(CMOS SoC)

2016.02.05 조회수 18224

몸에 스티커 붙여 생체신호 측정한다

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수, 유승협 교수 공동 연구팀이 신체 모든 부위에 손쉽게 부착이 가능한 생체신호 측정 스마트 스티커 센서를 개발했다.

연구팀의 스티커 센서는 반도체 칩과 휘어지는 유기광전소자를 결합한 초저전력 센서로 심전도, 근전도 뿐 아니라 산소 포화도도 측정 가능해 의료 및 헬스케어 분야에서 광범위하게 응용될 것으로 기대된다.

이용수 박사과정과 이현우 석사과정이 주도한 이 기술은 미국 샌프란시스코에서 열린 세계적 반도체 학술대회 ISSCC(국제고체회로설계학회)에서 3일(현지시간) 하이라이트 논문으로 발표됐다.

스마트 스티커 센서는 길이 55mm, 너비 25mm의 직사각형 페트 필름(PET Film)에 센서, 처리기, 무선송수신기 기능을 집적한 초저전력 시모스 단일칩시스템(CMOS SoC)을 부착한 형태로 하이브리드 집적기술을 활용했다.

연구팀은 적, 녹색의 유기발광다이오드(OLED)와 유기광센서(OPD)로 구성된 유기광전소자를 사용해 전력 소모를 크게 줄였다.

산소 포화도 측정에는 녹색, 적색 광원이 동시에 필요한데 녹색 파장대역에서 효율이 낮은 기존 발광다이오드와 달리, OLED는 두 색의 파장대역 모두에서 고르게 높은 양자효율을 보인다. 동시에 광손실이 적도록 인체에 밀착 가능한 유연함을 가져 적은 구동 전류로 충분한 신호를 확보했다.

연구팀은 기존 기기들이 블루투스 통신으로 데이터를 전송하는 것과 달리 전도성이 존재하는 인체를 통신매질로 이용했다. 고속 저전력 전송이 가능한 인체매질통신 기술을 실현해 무거운 외부 소자 없이 초저전력으로 데이터 통신이 가능하다.

또한 기존 기기들이 개인차나 부위에 상관없이 항상 최대의 빛을 방출하는 것에 비해 스마트 스티커 센서는 자동으로 수신부의 빛 양을 모니터링해 상황에 맞춰 빛을 조절한다.

이를 통해 주변 빛이나 동작에 따른 신호 잡음을 효과적으로 제거하는 기술도 갖췄다. 또한 유기광전소자 특성상 빛의 밝기가 시간의 흐름에 따라 서서히 감소할 수 있지만 이 스티커 센서는 일정한 빛이 나오도록 제어해 장기간 일정한 밝기를 유지할 수 있다.

스마트 스티커 센서는 총 200마이크로와트(μW) 미만의 초저전력으로 구동 가능해 기존 기기의 수~수십 밀리와트(mW)에 비해 매우 감소된 전력 소비량을 보였다. 또한 동전 배터리 포함 약 2그램의 무게로 피부에 완벽히 부착이 가능해 48시간 이상 지속적으로 생체신호를 측정할 수 있다.

유회준 교수는 “국내외 IT 기업들이 차세대 산업으로 웨어러블 헬스케어를 주목하고 관련 디바이스를 출시하고 있다”며 “시장 선점을 위해서는 초저전력 및 소형화는 물론이고 시계, 밴드 같은 액세서리 형태에서 한 단계 나아가는 변화를 보여야 할 것이다”고 말했다.

유승협 교수는 “이번 스마트 스티커 센서의 개발로 플렉서블 OLED와 유기광센서 응용에 새 가능성을 열었다”고 말했다.

연구팀은 관련 회사에 기술이전을 통해 올해 내로 상용화할 예정이라고 밝혔다.

□ 그림 설명

그림1. 스마트 스티커 센서에 쓰인 플렉서블 OLED와 유기포토센서

그림2. 반도체 칩과 유기광전 소자 결합 하이브리드 스마트 스티커 센서

그림3. 스마트 스티커 센서 씨모스 단일칩시스템(CMOS SoC)

2016.02.05 조회수 18224 스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

2016.01.29 조회수 19169

스마트폰으로 시공간 뛰어넘는 문화유산 관람한다

〈 우 운 택 교수 〉

우리 대학 문화기술대학원 김정화, 우운택 교수 공동연구팀이 문화체육관광부의 지원을 받아 스마트 관광 지원을 위한 모바일 증강현실 플랫폼 ‘K-컬쳐 타임머신(K-Culture Time Machine)’을 개발했다.

이 기술은 1월 27일부터 3일간 강원도 하이원리조트에서 열리는 한국 HCI(인간-컴퓨터 상호작용) 학회에서 발표될 예정이다.

이번에 개발한 플랫폼은 증강현실을 통해 문화유산이나 유적지의 과거를 체험하고 엿볼 수 있는 기능을 제공한다.

위치 혹은 객체를 인식한 후 단순한 부가정보만을 제공했던 기존 모바일 증강현실을 넘어 향후 모바일 증강현실 응용 생태계를 구축하는 초석이 될 것으로 기대된다.

연구팀의 핵심 기술은 문화유산 데이터베이스를 연계하는 메타데이터 모델을 구축하고, 이를 기반으로 문화유산 공간의 현재와 과거 정보를 체험할 수 있는 기술이다.

스마트폰에 설치된 플랫폼을 실행한 후 유적지나 문화유산을 스마트폰에 비추면 관련 문화재에 대한 설명이 제공된다. 데이터베이스가 연계됐기 때문에 문화재청, 박물관포탈의 E-뮤지엄, 한국민족문화대백과사전 등의 정보를 한 눈에 볼 수 있다.

연구팀은 또한 문화유산과 관련된 인물, 유물, 장소, 사건 등을 정의하고 연관관계를 분석해 온톨로지를 설계하고 구현했다. 창덕궁 인정전을 예로 들면 유물 카테고리에서 ‘인정전을 구성하는 이화문 장식’을, 사건 카테고리에서 ‘인정전에서 발생한 왕세자탄강진하례’등을 검색할 수 있다.

이를 통해 각자 독립적으로 구축된 정보 간의 연계가 가능하고, 개발 후 소비되는 기존 시스템과 달리 지속적인 서비스를 제공할 수 있다.

K-컬쳐 타임머신은 이름처럼 문화유산의 과거와 현재를 오가며 시공간을 넘나드는 체험을 할 수 있다. 각 시대에 있었던 사건, 사진, 연관성을 지닌 정보를 확인할 수 있고, 증강현실을 통해 현재 문화유산의 모습에서 과거 모습을 투영하는 것이 가능하다.

이 증강현실 플랫폼의 기반인 데이터모델 및 메타데이터 표준은 작년 12월 한국정보통신기술협회로부터 정식 인준됐다.

박물관, 도서관 등 각기 다양한 문화유산을 다루는 기관을 통합하는 유럽의 유로피아나 프로젝트(Europeana Data Model : EDM)처럼 국내의 다양한 문화유산 데이터베이스를 연계하고 활용할 수 있는 온톨로지 데이터 모델 KCHDM(Korean Cultural Heritage Data Motel)을 개발해 표준화했다.

우 교수는 “증강현실 콘텐츠의 메타데이터 체계를 개발하고 표준화해 다양한 증강현실 콘텐츠의 재사용 및 개별 플랫폼과 독립적으로 콘텐츠 공유가 가능케 할 것이다”며 “향후 우리나라의 문화유산 정보시스템과 소셜미디어 기반의 신뢰성 높은 추천 정보, 사용자 프로파일을 증강현실 콘텐츠로 연계 활용해 지속 가능한 증강현실 생태계를 구축하고 일상에 확산할 수 있을 것이다”고 말했다.

이번 기술 개발은 ㈜포스트미디어(대표 홍승모)와의 공동연구를 통해 진행됐다.

연구팀의 모바일 기반 스마트 투어지원 플랫폼과 관련된 기술 논문은 인간-컴퓨터 상호작용 관련 국제학술대회인 HCI International 2015에서 발표될 예정이다.

□ 그림 설명

그림 1. 스마트 유적지 투어 지원 플랫폼 ‘K-Culture Time Machine’의 개념도

그림2. 본 플랫폼을 활용한 모바일 증강현실 어플리케이션에서의 서비스 구동 실제 화면

2016.01.29 조회수 19169 와이파이 존처럼 무선충전 가능한 기술 개발

임 춘 택 교수

우리 대학 원자력 및 양자공학과 임춘택 교수(52) 연구팀이 와이파이 존과 같이 특정 장소에서 무선 충전이 가능한 기술을 개발했다.

이 기술은 50cm 이내에서는 기기의 위치와 방향에 상관없이 충전이 가능하고, 인체에 무해한 낮은 자기장에서도 동작한다.

이번 연구 성과는 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 지난 6월 게재됐다.

기존의 무선충전 방식은 송신기에 스마트폰을 고정시키는 접촉식 충전방식으로 충전 중에는 자유로운 사용이 어려웠다. 비접촉식 충전 방식이 연구 중이지만 10cm 이상의 거리에서는 충전이 어렵고, 특정 방향에서만 충전이 되는 한계가 있었다.

임 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 작년 5월 자체 개발한 다이폴코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 응용했다. 기존의 평행한 일자 구조였던 송신코일과 수신코일을 십자형으로 배치해 회전자기장을 발생시켜 어떤 방향에서도 전력을 송, 수신할 수 있게 만들었다.

이를 통해 부피를 거의 차지하지 않는 송, 수신 코일을 구현했고, 일정 공간 내에서 3차원 위치와 3축 방향에 상관없이 6-자유도(Six degree of freedom)를 갖는 무선충전 기술 개발에 성공했다.

이번 기술은 1제곱미터의 평면형 송신기 위 50cm 내 거리에서 임의로 놓인 스마트폰에 1와트(W)씩 30대, 노트북에 2.4와트씩 5대에 무선전력을 공급할 수 있는 기술이며, 최대 전력전달 효율은 34%이다.

또한 연구팀이 독자 개발한 자기장 차폐기술을 적용해 자기장 수치를 국제 자기장 안전기준(ICNIRP guideline : 27µT) 이하로 낮춰 인체와 주변 전자장비에 무해하다.

임 교수는 “기존 무선충전의 고질적 문제였던 충전 거리와 방향의존성을 상당부분 해결했다”며 “충전에 대한 걱정 없이 스마트폰이나 노트북을 무제한으로 사용할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 기술을 우리 대학 입주기업인 ㈜테슬라스(대표 한승훈)에 이전해 카페와 사무실에 적용 가능한 제품을 개발 중이다.

□ 사진 설명

사진 1. 30W급 광역 무지향성 무선충전 송신 장치

사진 2. 십자형 송신코일로부터 발생하는 회전자기장

사진 3. 개발된 십자형 다이폴 코일 구조와 회전자기장

2015.07.07 조회수 15266

와이파이 존처럼 무선충전 가능한 기술 개발

임 춘 택 교수

우리 대학 원자력 및 양자공학과 임춘택 교수(52) 연구팀이 와이파이 존과 같이 특정 장소에서 무선 충전이 가능한 기술을 개발했다.

이 기술은 50cm 이내에서는 기기의 위치와 방향에 상관없이 충전이 가능하고, 인체에 무해한 낮은 자기장에서도 동작한다.

이번 연구 성과는 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 지난 6월 게재됐다.

기존의 무선충전 방식은 송신기에 스마트폰을 고정시키는 접촉식 충전방식으로 충전 중에는 자유로운 사용이 어려웠다. 비접촉식 충전 방식이 연구 중이지만 10cm 이상의 거리에서는 충전이 어렵고, 특정 방향에서만 충전이 되는 한계가 있었다.

임 교수 연구팀은 문제 해결을 위해 작년 5월 자체 개발한 다이폴코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 응용했다. 기존의 평행한 일자 구조였던 송신코일과 수신코일을 십자형으로 배치해 회전자기장을 발생시켜 어떤 방향에서도 전력을 송, 수신할 수 있게 만들었다.

이를 통해 부피를 거의 차지하지 않는 송, 수신 코일을 구현했고, 일정 공간 내에서 3차원 위치와 3축 방향에 상관없이 6-자유도(Six degree of freedom)를 갖는 무선충전 기술 개발에 성공했다.

이번 기술은 1제곱미터의 평면형 송신기 위 50cm 내 거리에서 임의로 놓인 스마트폰에 1와트(W)씩 30대, 노트북에 2.4와트씩 5대에 무선전력을 공급할 수 있는 기술이며, 최대 전력전달 효율은 34%이다.

또한 연구팀이 독자 개발한 자기장 차폐기술을 적용해 자기장 수치를 국제 자기장 안전기준(ICNIRP guideline : 27µT) 이하로 낮춰 인체와 주변 전자장비에 무해하다.

임 교수는 “기존 무선충전의 고질적 문제였던 충전 거리와 방향의존성을 상당부분 해결했다”며 “충전에 대한 걱정 없이 스마트폰이나 노트북을 무제한으로 사용할 수 있다”고 말했다.

연구팀은 기술을 우리 대학 입주기업인 ㈜테슬라스(대표 한승훈)에 이전해 카페와 사무실에 적용 가능한 제품을 개발 중이다.

□ 사진 설명

사진 1. 30W급 광역 무지향성 무선충전 송신 장치

사진 2. 십자형 송신코일로부터 발생하는 회전자기장

사진 3. 개발된 십자형 다이폴 코일 구조와 회전자기장

2015.07.07 조회수 15266 유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

2015.03.09 조회수 15622

유회준 교수, 시선 추적 스마트 안경 ‘케이-글래스 2’ 개발

<유회준 교수>

우리 대학 전기 및 전자공학과 유회준 교수 연구팀이 사용자의 시선을 인식해 증강현실을 구현할 수 있는 저전력 스마트안경 ‘케이-글래스2(K-Glass 2)’를 개발했다.

이번 연구는 지난 2월 미국 샌프란시스코에서 열린 세계 반도체 올림픽이라 불리는 국제고체회로설계학회(ISSCC)에서 발표돼 주목을 받았다.

케이-글래스 2의 핵심 기술인 시선 추적 이미지 센서 ‘아이-마우스(i-Mouse)’는 사용자의 시선에 따라 마우스 포인터를 움직이고, 눈 깜빡임으로 아이콘을 클릭할 수 있다. 더불어 안경 너머의 물체를 쳐다보면 관련 증강 현실 정보를 얻을 수 있다.

케이-글래스 2는 음성 인식 기능을 주로 사용하는 구글 글래스에 비해 주변 소음이 많은 야외에서도 방해받지 않고 쉽게 조작이 가능하다.

기존 시선 추적 시스템은 눈을 촬영하는 이미지 센서와 시선추적 알고리즘을 가속하는 멀티코어 프로세서로 구성된다. 이는 평균 200mW 이상의 전력을 필요로 해 스마트폰 배터리의 20%가량인 스마트 안경 시스템에서는 부적합했다.

하지만 케이-글래스 2의 시선 추적 이미지 센서는 복잡한 시선 추적 알고리즘을 센서 내에서 모두 처리하기 때문에 10mW의 평균 전력으로도 24시간 이상 동작이 가능하다.

이 기술은 유 교수 팀이 시선 추적 및 시선 속 물체를 인식할 수 있는 저전력의 전자 칩을 개발함으로써 가능해졌다.

또한 전압과 동작 주파수를 동적 조절이 가능한 멀티코어 프로세서에 함께 집적했기 때문에 복잡한 증강현실 알고리즘을 저전력으로 가속할 수 있다.

유 교수는 “스마트 안경 분야에서 주도권을 잡기 위해선 소형화·저전력화는 물론 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)에 대한 개발이 필수”라며, “케이-글래스 2는 복잡한 증강현실을 초저전력으로 구현해 차세대 스마트 IT분야의 견인차 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

유회준 교수 지도하에 홍인준 박사과정 학생이 주도해 개발한 케이-글래스 2는 미래창조과학부 국책과제인 뇌모방 지능형 메니코아 프로세서 연구사업의 일환으로 진행됐다.

사진1. 케이-글래스 2 후면 사진 및 기능 설명

사진2. 케이-글래스 2 착용 사진

2015.03.09 조회수 15622 흡착이 빠르게 일어나는 다공성 고분자 물질 개발

우리 학교 나노과학기술대학원 서명은 교수 연구팀이 10나노미터 수준의 세공이 그물처럼 연결된 다공성 고분자 물질 내에 2나노미터보다 작은 미세 세공을 형성하는 방법을 개발함으로써 흡착이 빠르게 일어나는 새로운 다공성 고분자 물질을 만드는데 성공했다.

제올라이트와 같이 2나노미터보다 작은 미세 세공을 지니는 다공성 물질은 표면적이 매우 넓기 때문에 수소와 같은 분자를 흡착하여 보관하는 저장 물질이나 표면에서 반응을 일으켜 원하는 물질로 전환할 수 있는 촉매 지지체로 사용된다. 그러나 분자가 지나가는 길에 해당하는 세공 크기가 작다 보니 물질이 세공 안으로 확산하여 표면에 닿기까지 시간이 오래 걸리는 문제가 있었다.

우리 몸의 폐나 식물의 잎맥 등은 이러한 문제를 극복하기 위해서 마치 나뭇가지처럼 세공이 세분되면서 분자가 기관 전체로 잘 퍼질 수 있는 구조를 하고 있는데, 이러한 구조를 구현하기 위해서는 미세 세공뿐만이 아니라 그보다 더 큰 크기의 세공을 동시에 잘 구현할 수 있는 기술이 필요했다.

연구팀은 서명은 교수가 개발한 10나노미터 수준의 세공(메조 세공)이 3차원적으로 서로 연결된 그물 형태의 나노구조를 손쉽게 만들 수 있는 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용하여 이 문제를 해결하였다.

연구팀은 블록 공중합체 자기조립 방법과 함께 고분자 사슬을 움직이지 못하도록 화학 결합으로 묶어서 사슬 사이의 틈을 미세 세공으로 바꾸는 고분자 반응 방법(“초가교반응”(hypercrosslinking reaction))을 사용하여 크기가 서로 다른 두 종류의 세공이 존재하는 계층적 세공 구조의 다공성 고분자 물질을 만드는 데 성공하였다.

이 다공성 고분자 물질은 10나노미터 수준의 메조 세공이 3차원 그물상 구조를 이루는 가운데 메조 세공의 벽에는 2나노미터보다 작은 미세 세공이 가득한 구조로 이루어져 있으며, 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용한 만큼 메조 세공의 크기를 6-15나노미터 사이에서 정밀하게 조절할 수 있다.

이는 다공성 고분자 물질로 구조가 잘 정의된 메조 세공과 미세 세공을 동시에 구현한 최초의 사례이다. 연구팀은 이 다공성 고분자 물질이 미세 세공만을 지니는 고분자 물질보다 질소를 빠르게 흡착하는 것을 확인함으로써 계층적 세공 구조가 흡착에 미치는 영향을 입증하였다.

서명은 교수는 “이번 연구결과는 마치 고속도로와 골목길처럼 서로 다른 크기의 세공을 한 고분자 내에 쉽게 구현할 수 있는 방법을 제시한 데에 의의가 있다”며 이와 같은 다공성 고분자 물질은 물질이 빠르게 확산하는 것이 중요한 반응의 촉매 지지체나 물질 포집용으로 의미 있게 활용될 수 있을 것으로 전망했다.

이번 연구는 서명은 교수가 제1저자 및 교신저자로 연구를 주도한 가운데 서명은 교수가 지도하는 나노과학기술대학원 학생들과 미국 미네소타 주립대 힐마이어 교수가 연구에 참여하였으며, 한국연구재단 신진연구자 지원사업의 지원을 받았다. 연구 성과는 화학 분야의 권위지인 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 8일자 온라인판에 실렸다. 끝.

그림1. 물상 구조의 메조 세공과 메조 세공의 벽에 분포하는 미세 세공을 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질의 도식도와 주사전자현미경 사진

그림2. 메조 세공을 지니는 다공성 고분자 물질(왼쪽)과 본 연구에서 개발한 메조 세공과 미세 세공을 동시에 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질(오른쪽)의 차이

2015.01.08 조회수 16561

흡착이 빠르게 일어나는 다공성 고분자 물질 개발

우리 학교 나노과학기술대학원 서명은 교수 연구팀이 10나노미터 수준의 세공이 그물처럼 연결된 다공성 고분자 물질 내에 2나노미터보다 작은 미세 세공을 형성하는 방법을 개발함으로써 흡착이 빠르게 일어나는 새로운 다공성 고분자 물질을 만드는데 성공했다.

제올라이트와 같이 2나노미터보다 작은 미세 세공을 지니는 다공성 물질은 표면적이 매우 넓기 때문에 수소와 같은 분자를 흡착하여 보관하는 저장 물질이나 표면에서 반응을 일으켜 원하는 물질로 전환할 수 있는 촉매 지지체로 사용된다. 그러나 분자가 지나가는 길에 해당하는 세공 크기가 작다 보니 물질이 세공 안으로 확산하여 표면에 닿기까지 시간이 오래 걸리는 문제가 있었다.

우리 몸의 폐나 식물의 잎맥 등은 이러한 문제를 극복하기 위해서 마치 나뭇가지처럼 세공이 세분되면서 분자가 기관 전체로 잘 퍼질 수 있는 구조를 하고 있는데, 이러한 구조를 구현하기 위해서는 미세 세공뿐만이 아니라 그보다 더 큰 크기의 세공을 동시에 잘 구현할 수 있는 기술이 필요했다.

연구팀은 서명은 교수가 개발한 10나노미터 수준의 세공(메조 세공)이 3차원적으로 서로 연결된 그물 형태의 나노구조를 손쉽게 만들 수 있는 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용하여 이 문제를 해결하였다.

연구팀은 블록 공중합체 자기조립 방법과 함께 고분자 사슬을 움직이지 못하도록 화학 결합으로 묶어서 사슬 사이의 틈을 미세 세공으로 바꾸는 고분자 반응 방법(“초가교반응”(hypercrosslinking reaction))을 사용하여 크기가 서로 다른 두 종류의 세공이 존재하는 계층적 세공 구조의 다공성 고분자 물질을 만드는 데 성공하였다.

이 다공성 고분자 물질은 10나노미터 수준의 메조 세공이 3차원 그물상 구조를 이루는 가운데 메조 세공의 벽에는 2나노미터보다 작은 미세 세공이 가득한 구조로 이루어져 있으며, 블록 공중합체 자기 조립 방법을 사용한 만큼 메조 세공의 크기를 6-15나노미터 사이에서 정밀하게 조절할 수 있다.

이는 다공성 고분자 물질로 구조가 잘 정의된 메조 세공과 미세 세공을 동시에 구현한 최초의 사례이다. 연구팀은 이 다공성 고분자 물질이 미세 세공만을 지니는 고분자 물질보다 질소를 빠르게 흡착하는 것을 확인함으로써 계층적 세공 구조가 흡착에 미치는 영향을 입증하였다.

서명은 교수는 “이번 연구결과는 마치 고속도로와 골목길처럼 서로 다른 크기의 세공을 한 고분자 내에 쉽게 구현할 수 있는 방법을 제시한 데에 의의가 있다”며 이와 같은 다공성 고분자 물질은 물질이 빠르게 확산하는 것이 중요한 반응의 촉매 지지체나 물질 포집용으로 의미 있게 활용될 수 있을 것으로 전망했다.

이번 연구는 서명은 교수가 제1저자 및 교신저자로 연구를 주도한 가운데 서명은 교수가 지도하는 나노과학기술대학원 학생들과 미국 미네소타 주립대 힐마이어 교수가 연구에 참여하였으며, 한국연구재단 신진연구자 지원사업의 지원을 받았다. 연구 성과는 화학 분야의 권위지인 ‘미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)’ 8일자 온라인판에 실렸다. 끝.

그림1. 물상 구조의 메조 세공과 메조 세공의 벽에 분포하는 미세 세공을 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질의 도식도와 주사전자현미경 사진

그림2. 메조 세공을 지니는 다공성 고분자 물질(왼쪽)과 본 연구에서 개발한 메조 세공과 미세 세공을 동시에 지니는 계층적 세공구조 다공성 고분자 물질(오른쪽)의 차이

2015.01.08 조회수 16561 무선전력전송 세계 최장거리 신기록 세워

무선으로 전력을 전송하는 기술에서 세계 최장거리 신기록이 나왔다. 향후 충전할 필요 없이 무선으로 전력을 공급받는 전자기기 시대가 열릴 것으로 보인다.

우리 학교 원자력및양자공학과 임춘택 교수는 다이폴 코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 사용해 5m 떨어진 곳에 209W(와트)를 무선으로 전송하는데 성공했다.

5m 거리에서 스마트폰 40대를 동시에 충전하거나 선풍기 5대를 켤 수 있으며 초대형 LED TV까지도 켤 수 있다.

장거리 무선전력 전송기술은 지난 2007년 미국 MIT에서 자기결합 공진방식(CMRS, Coupled Magnetic Resonance System)을 사용해 2.1m거리에서 60W 전력 전송에 성공한 이후 세계적으로 커다란 관심을 받았다.

그러나 이 기술은 △복잡한 코일구조(입력코일, 송신코일, 수신코일, 부하코일) △송수신코일의 큰 부피 △10MHz(메가헤르츠, 100만 헤르츠) 이상의 높은 동작주파수로 인한 낮은 효율 △온도변화 등 주변 환경 변화에 지나치게 민감한 특성 등의 문제로 개발된 지 6년이 지나도록 제대로 상용화되지 못했다.

임 교수팀은 기존 기술의 단점을 극복하기 위해 다이폴 코일 공진방식(DCRS)을 개발했다.

연구팀은 △코일 수를 2개(송신코일, 수신코일)로 줄이고 △최적화된 다이폴 구조의 고주파 자성체(페라이트 코어)를 사용해 부피(가로 3m × 세로 10cm × 높이 20cm)를 크게 줄였으며 △주파수 변동이 적어 주변 환경변화에는 기존기술보다 20배 이상 강인하면서도 △100kHz(킬로헤르츠, 1,000헤르츠)대의 낮은 주파수에서 동작해 효율이 상승, 실용화에 성큼 다가선 것으로 평가받고 있다.

연구팀은 ㈜한수원과 공동으로 원전 중대사고시 격납건물 필수계측기용 소형 비상전원을 개발하고 있는데 여기에도 이 기술을 적용해 지난 3월 7m 거리에 10W의 전력을 전송하는 실험에 성공하기도 했다.

일본 후쿠시마 원전 사고 시 계측기에 공급되는 전원이 상실되어 내부 상황을 정확히 알 수 없었기 때문에 피해가 더 커진 면이 있는데 이 기술을 원전에 도입하면 사고 시 대책마련에 크게 도움을 줄 수 있다고 연구팀은 전했다.

임춘택 교수는 이번 연구에 대해 “기존 기술에 비해 전송거리는 2배 이상, 전송전력은 3배 이상으로 높여 장거리 무선전력전송기술의 상용화를 앞당길 수 있게 됐다”고 연구 의의를 밝혔다.

이와 함께 “전기선으로 직접 연결해서 쓰는 것과 비교할 때 상대적으로 효율이 떨어지고 비싼 것은 사실”이라며 “하지만 와이파이 존(Wi-Fi Zone)처럼 특정 장소에 접근하면 별도의 충전기가 필요 없이 무선으로 전자기기를 사용할 수 있는 편리한 기술개발을 추진하고 있다”고 말했다.

산업통상자원부 지원을 받은 이번 연구 성과는 올해 3월 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 게재됐다.

▣ 용어설명

o 자기결합 공진방식 (CMRS: Coupled Magnetic Resonance System) MIT가 2007년, 2.1m 거리에 60W의 전력을 무선으로 전송하는 데 사용된 기술로, 고주파 전원과 연결된 입력코일, 입력코일과 강하게 자기결합 되어 자기장의 세기를 증폭시키는 송신코일, 송신코일에서 발생하는 자기장을 받아들이는 수신코일, 수신코일과 강하게 자기결합된 부하코일로 이뤄져 있다. 2,000이상의 높은 공진도(Q factor)의 공심코일(air coil)을 사용하여, 0.1%만 공진주파수가 변해도 전력이 잘 전달되지 않는 단점이 있다.

o 다이폴 코일 공진방식 (DCRS: Dipole Coil Resonance System) 페라이트코어를 사용한 쌍극자(dipole) 구조의 송신, 수신 코일 두 개로 이루어져 있다. 송수신단에 공진회로를 써서 큰 전력을 전송할 수 있으면서도, 공진도 Q가 통상 100 이하로서 1% 정도의 공진주파수 변동 시에도 전력이 전달되는 강인한 특성이 있다. 코어의 사용량을 절반 정도로 줄여주는 최적의 계단형 코어를 채택했으며, 인체나 금속파편이 주변에 산재하여도 무선전력 전송에는 아무런 지장이 없어 재난재해에 아주 강한 특성을 갖고 있다.

그림1. KAIST 유레카관 실험실에 설치된 200W급 DCRS. 5m 거리에서 LED TV를 켤 수 있다.

그림2. 2개의 다이폴 코일 공진 시 자장 분포도

그림3. 무선전력 전송 시 루프 코일(MIT방식)에 비해 다이폴 코일(KAIST 방식)이 더 우수하다는 것을 보여주는 그림(맨 위부터 루프코일, 다이폴코일, 거리별 전력전송능력 비교결과)

2014.04.17 조회수 23236

무선전력전송 세계 최장거리 신기록 세워

무선으로 전력을 전송하는 기술에서 세계 최장거리 신기록이 나왔다. 향후 충전할 필요 없이 무선으로 전력을 공급받는 전자기기 시대가 열릴 것으로 보인다.

우리 학교 원자력및양자공학과 임춘택 교수는 다이폴 코일 공진방식(DCRS, Dipole Coil Resonance System)을 사용해 5m 떨어진 곳에 209W(와트)를 무선으로 전송하는데 성공했다.

5m 거리에서 스마트폰 40대를 동시에 충전하거나 선풍기 5대를 켤 수 있으며 초대형 LED TV까지도 켤 수 있다.

장거리 무선전력 전송기술은 지난 2007년 미국 MIT에서 자기결합 공진방식(CMRS, Coupled Magnetic Resonance System)을 사용해 2.1m거리에서 60W 전력 전송에 성공한 이후 세계적으로 커다란 관심을 받았다.

그러나 이 기술은 △복잡한 코일구조(입력코일, 송신코일, 수신코일, 부하코일) △송수신코일의 큰 부피 △10MHz(메가헤르츠, 100만 헤르츠) 이상의 높은 동작주파수로 인한 낮은 효율 △온도변화 등 주변 환경 변화에 지나치게 민감한 특성 등의 문제로 개발된 지 6년이 지나도록 제대로 상용화되지 못했다.

임 교수팀은 기존 기술의 단점을 극복하기 위해 다이폴 코일 공진방식(DCRS)을 개발했다.

연구팀은 △코일 수를 2개(송신코일, 수신코일)로 줄이고 △최적화된 다이폴 구조의 고주파 자성체(페라이트 코어)를 사용해 부피(가로 3m × 세로 10cm × 높이 20cm)를 크게 줄였으며 △주파수 변동이 적어 주변 환경변화에는 기존기술보다 20배 이상 강인하면서도 △100kHz(킬로헤르츠, 1,000헤르츠)대의 낮은 주파수에서 동작해 효율이 상승, 실용화에 성큼 다가선 것으로 평가받고 있다.

연구팀은 ㈜한수원과 공동으로 원전 중대사고시 격납건물 필수계측기용 소형 비상전원을 개발하고 있는데 여기에도 이 기술을 적용해 지난 3월 7m 거리에 10W의 전력을 전송하는 실험에 성공하기도 했다.

일본 후쿠시마 원전 사고 시 계측기에 공급되는 전원이 상실되어 내부 상황을 정확히 알 수 없었기 때문에 피해가 더 커진 면이 있는데 이 기술을 원전에 도입하면 사고 시 대책마련에 크게 도움을 줄 수 있다고 연구팀은 전했다.

임춘택 교수는 이번 연구에 대해 “기존 기술에 비해 전송거리는 2배 이상, 전송전력은 3배 이상으로 높여 장거리 무선전력전송기술의 상용화를 앞당길 수 있게 됐다”고 연구 의의를 밝혔다.

이와 함께 “전기선으로 직접 연결해서 쓰는 것과 비교할 때 상대적으로 효율이 떨어지고 비싼 것은 사실”이라며 “하지만 와이파이 존(Wi-Fi Zone)처럼 특정 장소에 접근하면 별도의 충전기가 필요 없이 무선으로 전자기기를 사용할 수 있는 편리한 기술개발을 추진하고 있다”고 말했다.

산업통상자원부 지원을 받은 이번 연구 성과는 올해 3월 국제전기전자공학회 전력전자 저널(IEEE Trans. on Power Electronics)에 게재됐다.

▣ 용어설명

o 자기결합 공진방식 (CMRS: Coupled Magnetic Resonance System) MIT가 2007년, 2.1m 거리에 60W의 전력을 무선으로 전송하는 데 사용된 기술로, 고주파 전원과 연결된 입력코일, 입력코일과 강하게 자기결합 되어 자기장의 세기를 증폭시키는 송신코일, 송신코일에서 발생하는 자기장을 받아들이는 수신코일, 수신코일과 강하게 자기결합된 부하코일로 이뤄져 있다. 2,000이상의 높은 공진도(Q factor)의 공심코일(air coil)을 사용하여, 0.1%만 공진주파수가 변해도 전력이 잘 전달되지 않는 단점이 있다.

o 다이폴 코일 공진방식 (DCRS: Dipole Coil Resonance System) 페라이트코어를 사용한 쌍극자(dipole) 구조의 송신, 수신 코일 두 개로 이루어져 있다. 송수신단에 공진회로를 써서 큰 전력을 전송할 수 있으면서도, 공진도 Q가 통상 100 이하로서 1% 정도의 공진주파수 변동 시에도 전력이 전달되는 강인한 특성이 있다. 코어의 사용량을 절반 정도로 줄여주는 최적의 계단형 코어를 채택했으며, 인체나 금속파편이 주변에 산재하여도 무선전력 전송에는 아무런 지장이 없어 재난재해에 아주 강한 특성을 갖고 있다.

그림1. KAIST 유레카관 실험실에 설치된 200W급 DCRS. 5m 거리에서 LED TV를 켤 수 있다.

그림2. 2개의 다이폴 코일 공진 시 자장 분포도

그림3. 무선전력 전송 시 루프 코일(MIT방식)에 비해 다이폴 코일(KAIST 방식)이 더 우수하다는 것을 보여주는 그림(맨 위부터 루프코일, 다이폴코일, 거리별 전력전송능력 비교결과)

2014.04.17 조회수 23236 주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.

2013.08.13 조회수 18324

주차걱정 끝~! 접이식 초소형 전기차 개발

- 동물 모사해 접는 초소형 전기차 ‘아마딜로-T’ 개발 -

- 2.8m 차량을 접으면 1.65m, 한 대 공간에 3대 주차 가능해 -- “경차보다 작은 신규 초소형 세그먼트 차량 인증 법규 서둘러야” -

도심 속 주차난을 한 방에 해결해 줄 초소형 접이식 전기차 ‘아마딜로-T(Armadillo-T)’가 공개됐다.

13일 오전 10시 KAIST에서 공개한 접이식 자동차 ‘아마딜로-T’는 지난 2011년 12월부터 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원 등의 지원을 받아 KAIST 조천식녹색교통대학원 서인수 교수 연구팀이 개발했다.

‘아마딜로’는 아메리카 대륙에 사는 가죽이 딱딱한 동물로 적을 만나면 공 모양으로 몸을 둥글게 말아 자신을 지켜낸다. 연구팀은 이 동물이 몸을 접는 모습에 착안해 차량을 디자인 했다. ‘아마딜로’라는 동물의 이름에 자동차의 시대를 연 포드의 세계 최초 대량생산 자동차인 ‘포드 모델 T’의 T를 붙여 아마딜로-T라는 이름을 붙였다고 연구팀은 전했다.

연구팀은 다양한 디자인을 검토해 △초소형 전기자동차 △독창적인 접이식 구조의 적용 △공기역학적 설계 및 실내 공간 최대화 △모터 제어 및 4륜 동력학적 통합제어 알고리즘의 개발 등을 통해 혁신적인 차체 형상과 고효율 및 차량의 안정성을 보장하도록 설계했다.

길이는 국내에서 가장 작은 경차보다도 짧은 2.8m에 불과하다. 주차모드로 전환하면 차량 중간지점을 기준으로 부채처럼 접히면서 1.65m로 줄어든다. 5m길이의 일반 주차장에 3대까지 주차할 수 있다.

500kg의 무게에 최고속도는 시속 60km까지 낼 수 있으며 탑승 정원은 2명이다. 13.6kWh 용량의 배터리를 탑재해 10분 동안 급속 충전하면 최대 100km까지 주행 가능하다.

경차 또는 기존 저속 전기차 보다도 작은 초소형 차량(micro mobility)은 유럽에서는 국제연합유럽경제위원회(UNECE) 규정에 의거, 연비 및 안정성 등 차량 인증 법규가 존재한다. 일본에서도 정부 차원에서 많은 실증이 진행되고 있지만 국내에서는 아직 사회적 관심이나 법규 검토 등에서 아직 미약하다.

차량을 움직이는 동력은 바퀴 안쪽에 장착된 인 휠 모터(In-Wheel Motor)에서 나온다. 동력 창치를 바퀴에 적용함으로써 승객의 편의를 위한 차량의 공간을 최대화 할 수 있다. 또 4개의 바퀴를 독립적으로 제어할 수 있기 때문에 기존의 차량보다 더 안정되면서도 높은 성능을 낼 수 있으며, 차가 접힌 상태에서는 제자리에서 360도 회전이 가능하다.

다른 첨단기술도 접목했다. 사이드미러를 없애고 카메라를 통해 좌우측 후면을 볼 수 있도록 해 디자인을 간결하게 하면서 사각지대를 최소화했다. 또 최첨단 컴퓨터를 통해 배터리가 남은 양 등 차량 각 장치의 정보를 전달받아 모니터에 표시해준다. 주차 시에는 차량을 주차한 후 스마트폰 앱을 통해 외부에서 접을 수 있다. 게다가 접은 상태에서 스마트폰을 이용해 자동 주차 제어가 가능하다.

서인수 교수는 접이식 전기차 개발 배경에 대해 “고령화 사회에 대비한 노인들의 복지, 제한된 석유자원과 친환경 에너지, 근거리 도심 또는 지역사회 교통수단 등 다양한 목적을 가지고 만들었다”며 “최근 KAIST가 개발한 무선충전 전기버스처럼 상용화에 성공해 우리나라 창조경제 발전에 기여할 것”이라고 말했다.

연구팀은 ‘아마딜로-T’ 개발과정에서 총 13건의 국내외 특허를 출원했으며, 지난 5월 국제전기전자공학회 산하 국제전기기계및자동차학회에서 실시한 디자인경진대회에서 2위에 입상하는 성과를 이루기도 했다.