-

합성색소 문제를 해결하는 미생물 기반 천연색소 생한을 위한 시스템 대사공학 전략 제시

우리 대학 생명화학공학과 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 전략’ 논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

생명화학공학과의 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생, 은현민 박사과정생, 양동수 박사, 담라(Damla) 박사과정생과 농촌진흥청 농업미생물과의 김수진 박사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 7월호 표지논문 및 주 논문 (Featured Article)으로 1일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Production of natural colorants by metabolically engineered microorganisms

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), Cindy(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 은현민(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 양동수(한국과학기술원, 제3 저자), Damla(한국과학기술원, 공동 제4저자), 김수진(농촌진흥청, 제5저자), Raman(농촌진흥청, 제 6저자) 포함 총 7명

천연자원으로부터 비롯되는 천연색소는 식품, 의약품, 화장품, 옷감 염색 등에서 널리 사용될 정도로 인류 역사에서 오랫동안 사용됐지만, 석유화학 산업의 발달과 함께 화학 합성 기반 색소의 수요도 급속도로 늘기 시작했다. 그러나 합성 색소를 지나치게 많이 사용함으로써 환경 오염 초래 및 인류의 건강에 악영향을 미칠 수 있으며, 특히 전체 산업용 폐수 중 약 17~20%의 폐수가 합성 색소를 옷감 염색에 사용하면서 발생하는 폐수로부터 비롯되는 것으로 보고된 바 있다.

환경 오염, 그리고 헬스케어에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연색소에 대한 소비자 수요가 점점 증가하고 있지만, 천연자원으로부터 얻을 수 있는 한정된 천연색소의 양, 값비싼 추출 및 정제 공정, 낮은 수율 등의 문제로 인해 대량으로 천연색소를 생산해 시장에 공급하기에는 아직은 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 천연색소를 친환경적이며 고효율로 생산하기 위한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심 전략인 시스템 대사공학은 기존의 석유화학 산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

학생들을 지도한 이상엽 특훈교수는 “학생들이 미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 연구를 체계적으로 분석 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있고, 권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 밝혔다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 이번 연구에서 미생물 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연색소들의 생합성 경로를 총망라해, 최신 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 대사회로 지도를 정리했다. 이번 논문에서는 천연색소 생산 미생물 세포 공장 개발을 위한 중요한 시스템 대사공학 전략들을 정리했고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생은 "합성 색소로부터 비롯되는 환경 오염 문제와 헬스케어에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 천연색소 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ라고 말했으며, 공동 저자인 농촌진흥청 농업미생물과 김수진 박사는 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해 천연색소를 대사공학적으로 생산하는 연구가 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포 공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

합성색소 문제를 해결하는 미생물 기반 천연색소 생한을 위한 시스템 대사공학 전략 제시

우리 대학 생명화학공학과 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 전략’ 논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

생명화학공학과의 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생, 은현민 박사과정생, 양동수 박사, 담라(Damla) 박사과정생과 농촌진흥청 농업미생물과의 김수진 박사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 7월호 표지논문 및 주 논문 (Featured Article)으로 1일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Production of natural colorants by metabolically engineered microorganisms

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), Cindy(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 은현민(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 양동수(한국과학기술원, 제3 저자), Damla(한국과학기술원, 공동 제4저자), 김수진(농촌진흥청, 제5저자), Raman(농촌진흥청, 제 6저자) 포함 총 7명

천연자원으로부터 비롯되는 천연색소는 식품, 의약품, 화장품, 옷감 염색 등에서 널리 사용될 정도로 인류 역사에서 오랫동안 사용됐지만, 석유화학 산업의 발달과 함께 화학 합성 기반 색소의 수요도 급속도로 늘기 시작했다. 그러나 합성 색소를 지나치게 많이 사용함으로써 환경 오염 초래 및 인류의 건강에 악영향을 미칠 수 있으며, 특히 전체 산업용 폐수 중 약 17~20%의 폐수가 합성 색소를 옷감 염색에 사용하면서 발생하는 폐수로부터 비롯되는 것으로 보고된 바 있다.

환경 오염, 그리고 헬스케어에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연색소에 대한 소비자 수요가 점점 증가하고 있지만, 천연자원으로부터 얻을 수 있는 한정된 천연색소의 양, 값비싼 추출 및 정제 공정, 낮은 수율 등의 문제로 인해 대량으로 천연색소를 생산해 시장에 공급하기에는 아직은 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 천연색소를 친환경적이며 고효율로 생산하기 위한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심 전략인 시스템 대사공학은 기존의 석유화학 산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

학생들을 지도한 이상엽 특훈교수는 “학생들이 미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 연구를 체계적으로 분석 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있고, 권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 밝혔다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 이번 연구에서 미생물 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연색소들의 생합성 경로를 총망라해, 최신 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 대사회로 지도를 정리했다. 이번 논문에서는 천연색소 생산 미생물 세포 공장 개발을 위한 중요한 시스템 대사공학 전략들을 정리했고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생은 "합성 색소로부터 비롯되는 환경 오염 문제와 헬스케어에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 천연색소 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ라고 말했으며, 공동 저자인 농촌진흥청 농업미생물과 김수진 박사는 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해 천연색소를 대사공학적으로 생산하는 연구가 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포 공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.06

조회수 11257

-

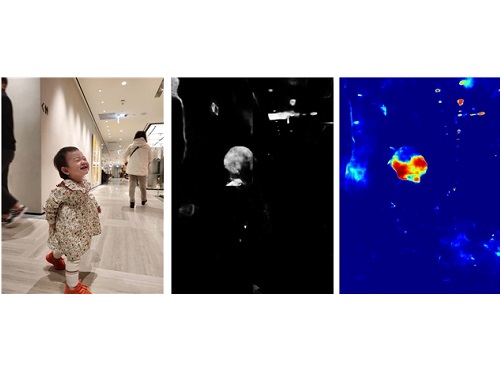

인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

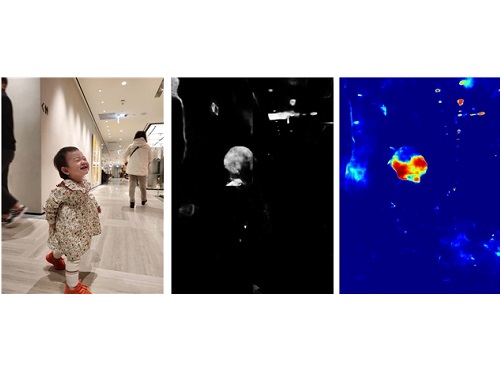

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

2022.06.13

조회수 12318

-

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10

조회수 10663

-

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17

조회수 12152

-

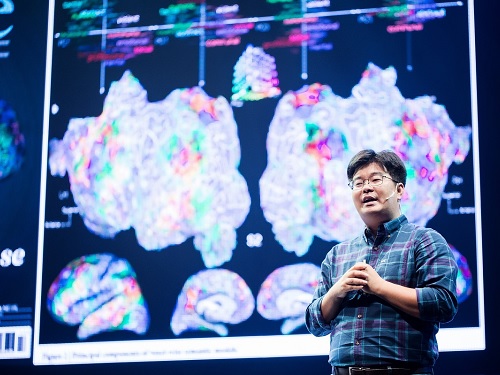

생각만으로 정확하게 로봇팔 조종이 가능한 뇌-기계 인터페이스 개발

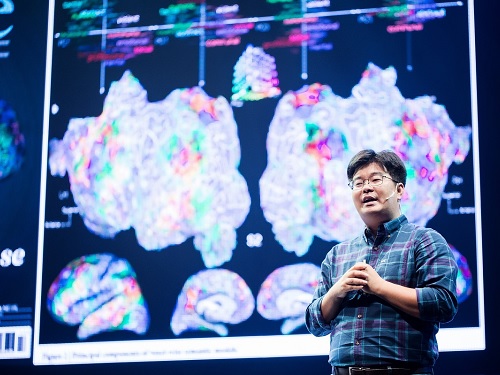

우리 대학 바이오및뇌공학과 정재승 교수 연구팀이 3차원 공간상에서 생각만으로 로봇팔을 높은 정확도 (90.9~92.6%)로 조종하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'을 개발했다고 23일 밝혔다.

정 교수 연구팀은 인공지능과 유전자 알고리즘을 사용해 인간의 대뇌 심부에서 측정한 뇌파만으로 팔 움직임의 의도를 파악해 로봇팔을 제어하는 새로운 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다. 뇌 활동만으로 사람의 의도를 파악해 로봇이나 기계가 대신 행동에 옮기는 `뇌-기계 인터페이스' 기술은 최근 급속도로 발전하고 있다. 하지만 손을 움직이는 정도의 의도 파악을 넘어, 팔 움직임의 방향에 대한 의도를 섬세하게 파악해 정교하게 로봇팔을 움직이는 기술은 아직 정확도가 높지 않았다.

하지만 연구팀은 이번 연구에서 조종 `방향'에 대한 의도를 뇌 활동만으로 인식하는 인공지능 모델을 개발했고, 그 결과 3차원 공간상에서 24개의 방향을 90% 이상의 정확도로 정교하게 해석하는 시스템을 개발했다.

게다가 딥러닝 등 기존 기계학습 기술은 높은 사양의 GPU 하드웨어가 필요했지만, 이번 연구에서는 축적 컴퓨팅(Reservoir Computing) 기법을 이용해 낮은 사양의 하드웨어에서도 인공지능 학습이 가능하여 스마트 모바일 기기에서도 폭넓게 응용될 수 있도록 개발해, 향후 메타버스와 스마트 기기에도 폭넓게 적용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 김훈희 박사(現 강남대 조교수)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied Soft Computing)' 2022년 117권 3월호에 출판됐다. (논문명 : An electrocorticographic decoder for arm movement for brain-machine interface using an echo state network and Gaussian readout).

뇌-기계 인터페이스는 사용자의 뇌 활동을 통해 의도를 읽고 로봇이나 기계에 전달하는 기술로서 로봇, 드론, 컴퓨터뿐만 아니라 스마트 모바일 기기, 메타버스 등에서의 이용될 차세대 인터페이스 기술로 각광받고 있다.

특히 기존의 인터페이스가 외부 신체 기관을 통해 명령을 간접 전달(버튼, 터치, 제스처 등)해야 하지만 뇌-기계 인터페이스는 명령을 뇌로부터 직접적 전달한다는 점에서 가장 진보된 인터페이스 기술로 여겨진다.

그러나 뇌파는 개개인의 차이가 매우 크고, 단일 신경 세포로부터 정확한 신호를 읽는 것이 아니라 넓은 영역에 있는 신경 세포 집단의 전기적 신호 특성을 해석해야 하므로 잡음이 크다는 한계점을 가지고 있다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 최첨단 인공지능 기법의 하나인 `축적 컴퓨팅 기법'을 이용해 뇌-기계 인터페이스에서 필요한 개개인의 뇌파 신호의 중요 특성을 인공신경망이 자동으로 학습해 찾을 수 있도록 구현했다.

또한 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)을 이용해 인공지능 신경망이 최적의 뇌파 특성을 효율적으로 찾을 수 있게 시스템을 설계했다. 연구팀은 심부 뇌파를 최종 해석하는 리드아웃(Readout)을 가우시안(Gaussian) 모델로 설계해 시각피질 신경 세포가 방향을 표현하는 방법을 모방하는 인공신경망을 개발했다. 이런 리드아웃 방식은 축적 컴퓨팅의 선형 학습 알고리즘을 이용해 일반적 사양의 간단한 하드웨어에서도 빠르게 학습할 수 있어 메타버스, 스마트기기 등 일상생활에서 응용이 가능해진다.

특히, 이번 연구에서 만들어진 뇌-기계 인터페이스 인공지능 모델은 3차원상에서 24가지 방향 즉, 각 차원에서 8가지 방향을 디코딩할 수 있으며 모든 방향에서 평균 90% 이상의 정확도 (90.9%~92.6% 범위)를 보였다. 또한 연구된 뇌-기계 인터페이스는 3차원 공간상에서 로봇팔을 움직이는 상상을 할 때의 뇌파를 해석해 성공적으로 로봇팔을 움직이는 시뮬레이션 결과를 보였다.

인공지능 시스템을 만든 제1 저자인 김훈희 박사는 "공학적인 신호처리 기법에 의존해 온 기존 뇌파 디코딩 방법과는 달리, 인간 뇌의 실제 작동 구조를 모방한 인공신경망을 개발해 좀더 발전된 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발해 기쁘다ˮ면서 "향후 뇌의 특성을 좀 더 구체적으로 이용한 `뇌 모방 인공지능(Brain-inspired A.I.)'을 이용한 다양한 뇌-기계 인터페이스를 개발할 계획이다ˮ라고 말했다.

이번 연구를 주도한 연구책임자 정재승 교수는 "뇌파를 통해 생각만으로 로봇팔을 구동하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'들이 대부분 고사양 하드웨어가 필요해 실시간 응용으로 나아가기 어렵고 스마트기기 등으로 적용이 어려웠다. 그러나 이번 시스템은 90%~92%의 높은 정확도를 가진 의도 인식 인공지능 시스템을 만들어 메타버스 안에서 아바타를 생각대로 움직이게 하거나 앱을 생각만으로 컨트롤하는 스마트기기 등에 광범위하게 사용될 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 사지마비 환자나 사고로 팔을 잃은 환자들을 위한 로봇팔 장착 및 제어 기술부터, 메타버스, 스마트기기, 게임, 엔터테인먼트 애플리케이션 등 다양한 시스템에 뇌-기계 인터페이스를 적용할 가능성을 열어 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

생각만으로 정확하게 로봇팔 조종이 가능한 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정재승 교수 연구팀이 3차원 공간상에서 생각만으로 로봇팔을 높은 정확도 (90.9~92.6%)로 조종하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'을 개발했다고 23일 밝혔다.

정 교수 연구팀은 인공지능과 유전자 알고리즘을 사용해 인간의 대뇌 심부에서 측정한 뇌파만으로 팔 움직임의 의도를 파악해 로봇팔을 제어하는 새로운 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다. 뇌 활동만으로 사람의 의도를 파악해 로봇이나 기계가 대신 행동에 옮기는 `뇌-기계 인터페이스' 기술은 최근 급속도로 발전하고 있다. 하지만 손을 움직이는 정도의 의도 파악을 넘어, 팔 움직임의 방향에 대한 의도를 섬세하게 파악해 정교하게 로봇팔을 움직이는 기술은 아직 정확도가 높지 않았다.

하지만 연구팀은 이번 연구에서 조종 `방향'에 대한 의도를 뇌 활동만으로 인식하는 인공지능 모델을 개발했고, 그 결과 3차원 공간상에서 24개의 방향을 90% 이상의 정확도로 정교하게 해석하는 시스템을 개발했다.

게다가 딥러닝 등 기존 기계학습 기술은 높은 사양의 GPU 하드웨어가 필요했지만, 이번 연구에서는 축적 컴퓨팅(Reservoir Computing) 기법을 이용해 낮은 사양의 하드웨어에서도 인공지능 학습이 가능하여 스마트 모바일 기기에서도 폭넓게 응용될 수 있도록 개발해, 향후 메타버스와 스마트 기기에도 폭넓게 적용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 김훈희 박사(現 강남대 조교수)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied Soft Computing)' 2022년 117권 3월호에 출판됐다. (논문명 : An electrocorticographic decoder for arm movement for brain-machine interface using an echo state network and Gaussian readout).

뇌-기계 인터페이스는 사용자의 뇌 활동을 통해 의도를 읽고 로봇이나 기계에 전달하는 기술로서 로봇, 드론, 컴퓨터뿐만 아니라 스마트 모바일 기기, 메타버스 등에서의 이용될 차세대 인터페이스 기술로 각광받고 있다.

특히 기존의 인터페이스가 외부 신체 기관을 통해 명령을 간접 전달(버튼, 터치, 제스처 등)해야 하지만 뇌-기계 인터페이스는 명령을 뇌로부터 직접적 전달한다는 점에서 가장 진보된 인터페이스 기술로 여겨진다.

그러나 뇌파는 개개인의 차이가 매우 크고, 단일 신경 세포로부터 정확한 신호를 읽는 것이 아니라 넓은 영역에 있는 신경 세포 집단의 전기적 신호 특성을 해석해야 하므로 잡음이 크다는 한계점을 가지고 있다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 최첨단 인공지능 기법의 하나인 `축적 컴퓨팅 기법'을 이용해 뇌-기계 인터페이스에서 필요한 개개인의 뇌파 신호의 중요 특성을 인공신경망이 자동으로 학습해 찾을 수 있도록 구현했다.

또한 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)을 이용해 인공지능 신경망이 최적의 뇌파 특성을 효율적으로 찾을 수 있게 시스템을 설계했다. 연구팀은 심부 뇌파를 최종 해석하는 리드아웃(Readout)을 가우시안(Gaussian) 모델로 설계해 시각피질 신경 세포가 방향을 표현하는 방법을 모방하는 인공신경망을 개발했다. 이런 리드아웃 방식은 축적 컴퓨팅의 선형 학습 알고리즘을 이용해 일반적 사양의 간단한 하드웨어에서도 빠르게 학습할 수 있어 메타버스, 스마트기기 등 일상생활에서 응용이 가능해진다.

특히, 이번 연구에서 만들어진 뇌-기계 인터페이스 인공지능 모델은 3차원상에서 24가지 방향 즉, 각 차원에서 8가지 방향을 디코딩할 수 있으며 모든 방향에서 평균 90% 이상의 정확도 (90.9%~92.6% 범위)를 보였다. 또한 연구된 뇌-기계 인터페이스는 3차원 공간상에서 로봇팔을 움직이는 상상을 할 때의 뇌파를 해석해 성공적으로 로봇팔을 움직이는 시뮬레이션 결과를 보였다.

인공지능 시스템을 만든 제1 저자인 김훈희 박사는 "공학적인 신호처리 기법에 의존해 온 기존 뇌파 디코딩 방법과는 달리, 인간 뇌의 실제 작동 구조를 모방한 인공신경망을 개발해 좀더 발전된 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발해 기쁘다ˮ면서 "향후 뇌의 특성을 좀 더 구체적으로 이용한 `뇌 모방 인공지능(Brain-inspired A.I.)'을 이용한 다양한 뇌-기계 인터페이스를 개발할 계획이다ˮ라고 말했다.

이번 연구를 주도한 연구책임자 정재승 교수는 "뇌파를 통해 생각만으로 로봇팔을 구동하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'들이 대부분 고사양 하드웨어가 필요해 실시간 응용으로 나아가기 어렵고 스마트기기 등으로 적용이 어려웠다. 그러나 이번 시스템은 90%~92%의 높은 정확도를 가진 의도 인식 인공지능 시스템을 만들어 메타버스 안에서 아바타를 생각대로 움직이게 하거나 앱을 생각만으로 컨트롤하는 스마트기기 등에 광범위하게 사용될 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 사지마비 환자나 사고로 팔을 잃은 환자들을 위한 로봇팔 장착 및 제어 기술부터, 메타버스, 스마트기기, 게임, 엔터테인먼트 애플리케이션 등 다양한 시스템에 뇌-기계 인터페이스를 적용할 가능성을 열어 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.24

조회수 16013

-

3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

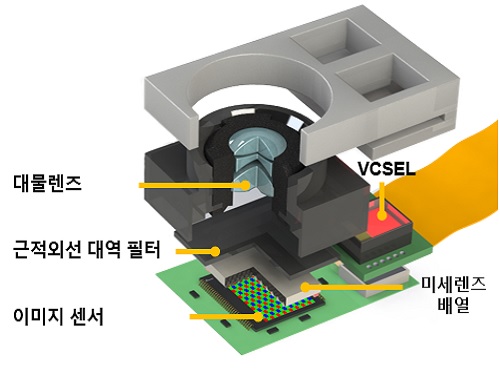

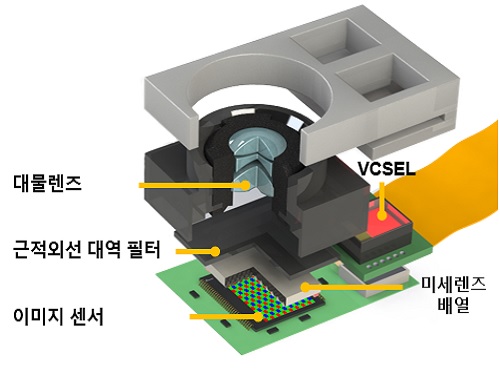

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.07

조회수 11096

-

사물인터넷 기반 다수의 뇌 신경회로 동시 원격제어 시스템 개발

우리 연구진이 인터넷을 이용해 뇌 신경회로를 원격 제어할 수 있는 무선 네트워크 기술을 개발했다. 이 기술을 활용하면 시간과 장소에 구애받지 않고 목표 동물의 뇌 신경회로를 정교하게 제어할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 미국 워싱턴 대학교(Washington University in St. Louis), 미국 콜로라도 대학교(University of Colorado Boulder) 연구팀과의 공동 연구를 통해 사물인터넷 기반의 뇌 신경회로 원격제어 시스템을 개발했다고 8일 밝혔다.

이번 개발 기술은 많은 시간과 인력이 있어야 하는 뇌 연구 및 다양한 신경과학 연구를 자동화시켜 다양한 퇴행성 뇌 질환과 정신질환의 발병 기전 규명과 치료법 개발의 가속화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 또한, 먼 거리에 있는 환자의 질환을 원격으로 치료하는 원격 의료 구현에도 활용될 수 있을 것으로 예상된다.

우리 대학 전기및전자공학부 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원과 김충연 박사과정, 그리고 워싱턴대 카일 파커(Kyle E. Parker) 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)' 11월 25일 字에 게재됐다. (논문명 : Scalable and modular wireless-network infrastructure for large-scale behavioural neuroscience)

전 세계적으로 고령화 시대에 접어드는 현 상황에서 알츠하이머병, 파킨슨병과 같은 뇌 질환들로 고통받는 환자 수가 급증하고 있다. 이에 따라 근본적인 뇌 질환 치료법을 개발하기 위해 뇌 기능 및 뇌 질환 발병기전을 규명하기 위한 뇌 연구가 매우 시급하지만, 뇌 연구의 진행 속도가 뇌 질환 환자의 증가 속도를 따라잡지 못하고 있어서 뇌 연구의 효율성을 극대화하기 위한 새로운 기술 개발이 절실히 요구된다.

기존 뇌 연구에 사용되던 대부분의 신경과학 장치들은 외부 장비와 선으로 연결된 유선 방식으로 구동됐지만, 이러한 방식은 피실험 동물들을 물리적으로 제약할 뿐 아니라 실험 진행자의 직접적인 개입이 불가피해 피실험 동물의 행동에 영향을 주는 `관찰자 효과'를 발생시켜서 정확한 뇌 연구 결과 도출을 어렵게 만든다. 아울러 모든 과정에서 실험자의 직접적인 조작이 요구돼 연구에 많은 시간과 인력, 비용이 발생하게 한다.

연구팀은 사물인터넷(Internet of Things; IoT) 기술을 접목해 다양한 다수의 뇌 이식용 기기들을 인터넷 원격으로 동시 제어하거나 예약된 스케줄에 따라 기기들이 자동으로 구동되도록 하는 무선 네트워크 시스템을 개발했다. 이를 통해 시간과 장소에 상관없이 목표 동물들의 특정 뇌 회로를 원격 제어하는 것을 가능하게 했다. 이 시스템은 사용자가 인터넷 웹사이트 기반의 무선 네트워크 플랫폼을 통해 뇌 이식용 장치의 원격제어, 자동화된 데이터 수집, 뇌 회로 제어 스케줄링 등의 다양한 기능을 손쉽게 구현할 수 있도록 설계됐다.

연구팀은 이 시스템의 뇌 신경회로 자동 원격제어 기능을 사용해 자체 제작한 무선 장치(뉴럴 임플란트)가 이식된 수십 마리의 쥐의 뇌 신경회로를 광유전학적 방법으로 사람의 개입 없이 정교하게 원격 자동 제어함으로써, 완전 자동화된 뇌 연구 실험에 적용 가능함을 입증했다. 이 실험을 통해 쥐의 먹이 섭취량, 활동량, 그리고 다른 쥐들과의 사회적 상호작용 빈도를 성공적으로 조절함으로써, 예약이 설정된 대로 다수 동물의 뇌 신경회로를 동시에 독립적으로 원격 제어할 수 있음을 보였다.

정 교수는 "개발된 원격제어 기술은 동물을 활용한 뇌 연구에 필요한 인간개입을 최소화함으로써 뇌 연구의 효율을 높이고 실험의 불확실성을 크게 줄일 수 있을 것ˮ이라며 "이 기술은 뇌 연구를 넘어, 많은 동물 실험을 필요로 하는 신약 개발, 병원 방문 없이 뇌 질환 및 다양한 질병을 치료하기 위한 원격 의료 구현에도 적용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술이 더욱 광범위하게 뇌 과학 연구 및 치료에 사용될 수 있게 하도록, 인공지능 기반의 실시간 뇌파 원격 모니터링 기술을 개발해 본 시스템과 접목하기 위한 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업 및 바이오의료기술개발사업, 미국 국립보건원의 지원을 받아 수행됐다.

사물인터넷 기반 다수의 뇌 신경회로 동시 원격제어 시스템 개발

우리 연구진이 인터넷을 이용해 뇌 신경회로를 원격 제어할 수 있는 무선 네트워크 기술을 개발했다. 이 기술을 활용하면 시간과 장소에 구애받지 않고 목표 동물의 뇌 신경회로를 정교하게 제어할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 미국 워싱턴 대학교(Washington University in St. Louis), 미국 콜로라도 대학교(University of Colorado Boulder) 연구팀과의 공동 연구를 통해 사물인터넷 기반의 뇌 신경회로 원격제어 시스템을 개발했다고 8일 밝혔다.

이번 개발 기술은 많은 시간과 인력이 있어야 하는 뇌 연구 및 다양한 신경과학 연구를 자동화시켜 다양한 퇴행성 뇌 질환과 정신질환의 발병 기전 규명과 치료법 개발의 가속화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 또한, 먼 거리에 있는 환자의 질환을 원격으로 치료하는 원격 의료 구현에도 활용될 수 있을 것으로 예상된다.

우리 대학 전기및전자공학부 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원과 김충연 박사과정, 그리고 워싱턴대 카일 파커(Kyle E. Parker) 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)' 11월 25일 字에 게재됐다. (논문명 : Scalable and modular wireless-network infrastructure for large-scale behavioural neuroscience)

전 세계적으로 고령화 시대에 접어드는 현 상황에서 알츠하이머병, 파킨슨병과 같은 뇌 질환들로 고통받는 환자 수가 급증하고 있다. 이에 따라 근본적인 뇌 질환 치료법을 개발하기 위해 뇌 기능 및 뇌 질환 발병기전을 규명하기 위한 뇌 연구가 매우 시급하지만, 뇌 연구의 진행 속도가 뇌 질환 환자의 증가 속도를 따라잡지 못하고 있어서 뇌 연구의 효율성을 극대화하기 위한 새로운 기술 개발이 절실히 요구된다.

기존 뇌 연구에 사용되던 대부분의 신경과학 장치들은 외부 장비와 선으로 연결된 유선 방식으로 구동됐지만, 이러한 방식은 피실험 동물들을 물리적으로 제약할 뿐 아니라 실험 진행자의 직접적인 개입이 불가피해 피실험 동물의 행동에 영향을 주는 `관찰자 효과'를 발생시켜서 정확한 뇌 연구 결과 도출을 어렵게 만든다. 아울러 모든 과정에서 실험자의 직접적인 조작이 요구돼 연구에 많은 시간과 인력, 비용이 발생하게 한다.

연구팀은 사물인터넷(Internet of Things; IoT) 기술을 접목해 다양한 다수의 뇌 이식용 기기들을 인터넷 원격으로 동시 제어하거나 예약된 스케줄에 따라 기기들이 자동으로 구동되도록 하는 무선 네트워크 시스템을 개발했다. 이를 통해 시간과 장소에 상관없이 목표 동물들의 특정 뇌 회로를 원격 제어하는 것을 가능하게 했다. 이 시스템은 사용자가 인터넷 웹사이트 기반의 무선 네트워크 플랫폼을 통해 뇌 이식용 장치의 원격제어, 자동화된 데이터 수집, 뇌 회로 제어 스케줄링 등의 다양한 기능을 손쉽게 구현할 수 있도록 설계됐다.

연구팀은 이 시스템의 뇌 신경회로 자동 원격제어 기능을 사용해 자체 제작한 무선 장치(뉴럴 임플란트)가 이식된 수십 마리의 쥐의 뇌 신경회로를 광유전학적 방법으로 사람의 개입 없이 정교하게 원격 자동 제어함으로써, 완전 자동화된 뇌 연구 실험에 적용 가능함을 입증했다. 이 실험을 통해 쥐의 먹이 섭취량, 활동량, 그리고 다른 쥐들과의 사회적 상호작용 빈도를 성공적으로 조절함으로써, 예약이 설정된 대로 다수 동물의 뇌 신경회로를 동시에 독립적으로 원격 제어할 수 있음을 보였다.

정 교수는 "개발된 원격제어 기술은 동물을 활용한 뇌 연구에 필요한 인간개입을 최소화함으로써 뇌 연구의 효율을 높이고 실험의 불확실성을 크게 줄일 수 있을 것ˮ이라며 "이 기술은 뇌 연구를 넘어, 많은 동물 실험을 필요로 하는 신약 개발, 병원 방문 없이 뇌 질환 및 다양한 질병을 치료하기 위한 원격 의료 구현에도 적용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술이 더욱 광범위하게 뇌 과학 연구 및 치료에 사용될 수 있게 하도록, 인공지능 기반의 실시간 뇌파 원격 모니터링 기술을 개발해 본 시스템과 접목하기 위한 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업 및 바이오의료기술개발사업, 미국 국립보건원의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.08

조회수 12571

-

내러티브 게임에서 플레이어와 캐릭터 관계 연구결과 발표

2020년 출시된 액션 어드밴처 게임 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'는 7년 전 출시된 전작의 세계적인 성공과 함께 큰 기대를 불러 모았으나, 결과적으로 플레이어의 반응은 극단적으로 갈렸다. 게임의 스토리텔링을 다른 경지에 끌어올린 걸작이라는 평과, 플레이어를 가르치려고 하는 것 같아 불쾌하다는 평이 공존하며 극명한 대립을 이뤘다. 이러한 논란과 관련해, `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'와 같은 *내러티브 중심 게임에서 플레이어의 반응이 사람마다 달라지는 이유에 대해 학술적으로 분석한 연구가 나왔다.

☞ 내러티브: 스토리텔링과 유사한 의미를 가지며 실화나 허구의 사건들을 묘사하는 것뿐만 아니라, 이야기를 조직하고 전개하기 위해 이용되는 전략이나 형식 등을 포괄하기도 한다.

우리 대학 문화기술대학원 도영임 초빙교수가 내러티브 게임에서 플레이어-캐릭터 간의 관계와 게임 만족도에 대한 연구 결과를 발표했다고 9일 밝혔다. 연구팀은 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)' 게임을 플레이했던 12명의 플레이어를 심층 인터뷰해, 이 게임의 호불호가 갈렸던 이유를 플레이어-캐릭터 간의 관계에서 밝혀냈다. 인터뷰에는 이 게임에 만족한 사람과 불만족한 사람이 두루 참여했으며, 한국, 스위스, 미국, 필리핀, 에콰도르 등 다양한 국적의 플레이어가 참가했다.

연구자들은 플레이어와 게임 캐릭터의 관계에서 중요한 심리적인 요인 3가지를 밝혀냈으며, 이 요인들이 복합적으로 작용하여 게임의 만족도 차이를 불러온 것으로 분석했다.

첫 번째는, `강제적인 캐릭터 전환에 대한 관용성'이다. 이는 컨트롤하는 게임 캐릭터가 강제로 다른 캐릭터로 전환되었을 때의 저항감의 정도 차이를 말한다. 게임에 불만족한 플레이어는 컨트롤하는 캐릭터가 강제적으로 바뀐 것에 대해 플레이어로서의 권한을 빼앗겼다는 인식을 가진 반면, 게임에 만족한 플레이어는 이를 스토리를 이어가는 대담하고 효과적인 방식으로 받아들였다.

두 번째는, `캐릭터 애착 형성의 유연성'으로서, 기존에 캐릭터와의 애착을 넘어 다른 캐릭터와 추가로 애착을 형성할 수 있는지 여부를 의미한다. 이 게임에 불만족했던 플레이어들은 전작에서 강한 애착을 형성한 캐릭터들을 자신의 분신처럼 여기고, 새롭게 등장해 적대적인 위치에 있는 캐릭터를 끝까지 거부하는 경향을 보였다. 반면, 게임에 만족했던 플레이어는 새로운 캐릭터와도 애착을 형성하며, 한 캐릭터에 대해 자신의 감정이 변화하는 것을 의미 있는 경험으로 받아들였다.

마지막으로, `캐릭터 이미지의 변화 수용성'이었다. 불만족한 플레이어는 자신이 인식한 캐릭터 이미지에 반하는 새로운 정보나 행동을 비논리적이라고 여기고 이를 받아들이지 않았다. 그러나 만족한 플레이어는 새로운 정보들과 캐릭터 행동을 스스로 해석해서 캐릭터의 이미지를 새롭게 변화시키고 이해하려는 경향을 보였다.

내러티브 게임과 관련한 기존 연구들은 플레이어의 경험보다는 게임의 디자인에 더 초점을 맞춤으로써, 플레이어들이 느끼는 심리적인 변화나 감정, 개인 차이에 대한 이해가 부족했다. 이 연구의 결과는 플레이어와 게임 캐릭터가 관계를 맺는 방식이 사람마다 다를 수 있다는 것을 보여줬다. 연구진은 게임 개발자들이 모든 플레이어를 만족시키려고 하기보다는, 적절한 플레이어 그룹을 목표로 의미 있는 경험을 선사하기 위한 노력이 필요하다고 덧붙였다.

문화기술대학원 도영임 초빙교수는 "게임의 경우 책이나 영화와 달리, 플레이어가 캐릭터를 직접 움직이면서 캐릭터의 감정에 깊이 몰입할 수 있다ˮ며, "이러한 특성을 잘 활용한다면, 게임은 내러티브 경험의 효과적인 전달 매체로서 앞으로 사회문화적, 예술적인 영향력을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

우리 대학 문화기술대학원 발레리 에르브(Valérie Erb) 석사과정 학생과 이세연 박사후연구원이 각각 제1, 제2 저자로 참여한 이 논문은 국제학술지 `프론티어즈 인 사이컬러지(Frontiers in Psychology)' 9월 27일 字에 실렸다. (논문명 : Player-Character Relationship and Game Satisfaction in Narrative Game: Focus on Player Experience of Character Switch in The Last of Us Part II. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709926)

이번 연구는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 <2020년 문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성(문화기술 선도 대학원): 게임 이머징 테크놀로지 R&D 전문인력 양성> 과제의 지원을 받아 수행됐다.

내러티브 게임에서 플레이어와 캐릭터 관계 연구결과 발표

2020년 출시된 액션 어드밴처 게임 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'는 7년 전 출시된 전작의 세계적인 성공과 함께 큰 기대를 불러 모았으나, 결과적으로 플레이어의 반응은 극단적으로 갈렸다. 게임의 스토리텔링을 다른 경지에 끌어올린 걸작이라는 평과, 플레이어를 가르치려고 하는 것 같아 불쾌하다는 평이 공존하며 극명한 대립을 이뤘다. 이러한 논란과 관련해, `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)'와 같은 *내러티브 중심 게임에서 플레이어의 반응이 사람마다 달라지는 이유에 대해 학술적으로 분석한 연구가 나왔다.

☞ 내러티브: 스토리텔링과 유사한 의미를 가지며 실화나 허구의 사건들을 묘사하는 것뿐만 아니라, 이야기를 조직하고 전개하기 위해 이용되는 전략이나 형식 등을 포괄하기도 한다.

우리 대학 문화기술대학원 도영임 초빙교수가 내러티브 게임에서 플레이어-캐릭터 간의 관계와 게임 만족도에 대한 연구 결과를 발표했다고 9일 밝혔다. 연구팀은 `더 라스트 오브 어스 파트 2(The Last of Us Part Ⅱ)' 게임을 플레이했던 12명의 플레이어를 심층 인터뷰해, 이 게임의 호불호가 갈렸던 이유를 플레이어-캐릭터 간의 관계에서 밝혀냈다. 인터뷰에는 이 게임에 만족한 사람과 불만족한 사람이 두루 참여했으며, 한국, 스위스, 미국, 필리핀, 에콰도르 등 다양한 국적의 플레이어가 참가했다.

연구자들은 플레이어와 게임 캐릭터의 관계에서 중요한 심리적인 요인 3가지를 밝혀냈으며, 이 요인들이 복합적으로 작용하여 게임의 만족도 차이를 불러온 것으로 분석했다.

첫 번째는, `강제적인 캐릭터 전환에 대한 관용성'이다. 이는 컨트롤하는 게임 캐릭터가 강제로 다른 캐릭터로 전환되었을 때의 저항감의 정도 차이를 말한다. 게임에 불만족한 플레이어는 컨트롤하는 캐릭터가 강제적으로 바뀐 것에 대해 플레이어로서의 권한을 빼앗겼다는 인식을 가진 반면, 게임에 만족한 플레이어는 이를 스토리를 이어가는 대담하고 효과적인 방식으로 받아들였다.

두 번째는, `캐릭터 애착 형성의 유연성'으로서, 기존에 캐릭터와의 애착을 넘어 다른 캐릭터와 추가로 애착을 형성할 수 있는지 여부를 의미한다. 이 게임에 불만족했던 플레이어들은 전작에서 강한 애착을 형성한 캐릭터들을 자신의 분신처럼 여기고, 새롭게 등장해 적대적인 위치에 있는 캐릭터를 끝까지 거부하는 경향을 보였다. 반면, 게임에 만족했던 플레이어는 새로운 캐릭터와도 애착을 형성하며, 한 캐릭터에 대해 자신의 감정이 변화하는 것을 의미 있는 경험으로 받아들였다.

마지막으로, `캐릭터 이미지의 변화 수용성'이었다. 불만족한 플레이어는 자신이 인식한 캐릭터 이미지에 반하는 새로운 정보나 행동을 비논리적이라고 여기고 이를 받아들이지 않았다. 그러나 만족한 플레이어는 새로운 정보들과 캐릭터 행동을 스스로 해석해서 캐릭터의 이미지를 새롭게 변화시키고 이해하려는 경향을 보였다.

내러티브 게임과 관련한 기존 연구들은 플레이어의 경험보다는 게임의 디자인에 더 초점을 맞춤으로써, 플레이어들이 느끼는 심리적인 변화나 감정, 개인 차이에 대한 이해가 부족했다. 이 연구의 결과는 플레이어와 게임 캐릭터가 관계를 맺는 방식이 사람마다 다를 수 있다는 것을 보여줬다. 연구진은 게임 개발자들이 모든 플레이어를 만족시키려고 하기보다는, 적절한 플레이어 그룹을 목표로 의미 있는 경험을 선사하기 위한 노력이 필요하다고 덧붙였다.

문화기술대학원 도영임 초빙교수는 "게임의 경우 책이나 영화와 달리, 플레이어가 캐릭터를 직접 움직이면서 캐릭터의 감정에 깊이 몰입할 수 있다ˮ며, "이러한 특성을 잘 활용한다면, 게임은 내러티브 경험의 효과적인 전달 매체로서 앞으로 사회문화적, 예술적인 영향력을 더욱 확대할 수 있을 것으로 기대한다ˮ고 밝혔다.

우리 대학 문화기술대학원 발레리 에르브(Valérie Erb) 석사과정 학생과 이세연 박사후연구원이 각각 제1, 제2 저자로 참여한 이 논문은 국제학술지 `프론티어즈 인 사이컬러지(Frontiers in Psychology)' 9월 27일 字에 실렸다. (논문명 : Player-Character Relationship and Game Satisfaction in Narrative Game: Focus on Player Experience of Character Switch in The Last of Us Part II. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.709926)

이번 연구는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 <2020년 문화콘텐츠 R&D 전문인력 양성(문화기술 선도 대학원): 게임 이머징 테크놀로지 R&D 전문인력 양성> 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2021.11.09

조회수 8436

-

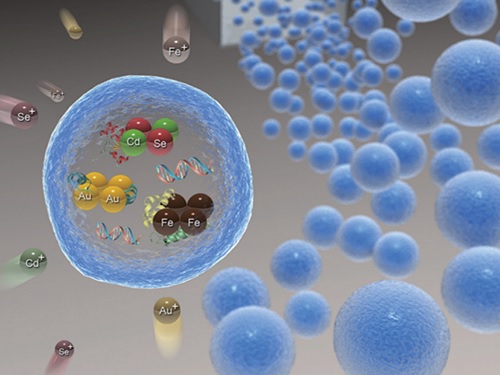

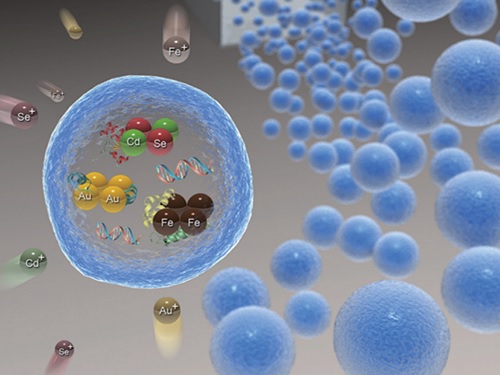

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

위치 영상화가 가능한 약물 전달체 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 박현규 교수 연구팀이 중앙대 화학과 박태정 교수, 가천대 바이오나노학과 김문일 교수와의 공동 연구를 통해 중금속 흡착 단백질을 이용한 금속 나노입자 고효율 생합성 기술을 개발하고, 이를 이용해 위치 영상화가 가능한 약물 전달체를 개발했다고 7일 밝혔다.

우리 대학 생명화학공학과 졸업생 김문일 박사(現 가천대 교수), 중앙대 박찬영 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 미국화학회가 발행하는 국제 학술지 ‘ACS 어플라이드 머터리얼즈 앤 인터페이시스(Applied Materials and Interfaces)’ 2021년도 13호 표지 논문으로 선정됐다. (논문명: In situ biosynthesis of a metal nanoparticle encapsulated in alginate gel for imageable drug-delivery system)

현재 금속 나노입자의 합성에 주로 사용되고 있는 물리화학적 방법은 독성이 있는 환원제, 계면활성제 및 유기 용매의 이용이 필요해 약물전달체 등 생체 내에 사용하기 어려운 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위해 환원력이 우수한 단백질을 미생물 내에 과발현해 금속 나노입자를 생합성하는 기술이 개발됐으나, 이 방법은 미생물이 받아들일 수 있는 금속 전구체의 종류 및 농도가 제한된다는 단점이 있다.

연구팀은 이러한 현행 기술의 한계를 극복하기 위해, 대장균에 중금속 흡착 단백질을 발현하는 플라스미드를 형질 전환해 단백질을 과발현한 후 이를 알지네이트 젤에 포집해 그 활성을 안정화하는 기술을 개발했다. 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 다양한 종류의 금속 이온을 30분 이내로 빠르게 고농도로 흡착 및 환원시켜 금, 은, 자성 및 양자점 나노입자 등 다양한 종류의 금속 나노입자를 알지네이트 젤 내부에 고농도로 생합성하는 데 효과적으로 활용됐다.

특히, 연구팀은 항암제 등 약물과 중금속 흡착 단백질을 알지네이트 젤에 동시에 포집한 후 높은 형광을 나타내는 양자점 나노입자를 젤 내부에 합성함으로써 형광을 통해 위치의 추적 및 영상화가 가능하고 약물의 서방형 방출이 가능한 다기능 약물 전달체를 개발하는 데 성공했다.

☞ 서방형(sustained release): 약물 등이 장시간에 걸쳐 서서히 방출되는 형태

연구팀은 항암제와 녹색 형광을 보이는 카드뮴 셀레나이드 (CdSe) 및 파란색 형광을 보이는 유로피움 셀레나이드 (EuSe)로 이루어진 양자점을 동시에 포집한 약물 전달체를 마우스에 경구로 주입한 후, 이 약물 전달체의 위치를 생체 내에서 추적 및 영상화할 수 있음을 확인했다.

박현규 교수는 “이번 연구에서 개발된 중금속 흡착 단백질을 포집한 알지네이트 젤은 독성 물질 없이, 고속·고농도로 다양한 금속 나노입자를 생합성할 수 있고 동시에 약물의 서방형 방출이 가능하기 때문에, 향후 위치 추적이 가능한 약물 전달체 등에 응용될 수 있다”고 이번 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 중견연구자지원사업의 일환으로 수행됐다.

2021.09.07

조회수 16993

-

광 네트워크 기반 GPU 메모리 시스템 개발

소수의 글로벌 기업 주도하에 개발/생산되던 *GPU(Graphic Processing Unit)의 메모리 시스템을, *이종 메모리와 *광 네트워크를 활용해 용량과 대역폭 모두를 대폭 향상한 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

☞ 이종 메모리: 서로 다른 특성을 가진 메모리를 통합한 메모리

☞ 광 네트워크: 빛으로 변환된 신호를 사용하여 정보를 전달하는 통신 수단.

☞ GPU: 여러 프로세스를 병렬적으로 빠르게 처리할 수 있는 연산 장치.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 운영체제 연구실)이 *3D XPoint 메모리(이하 XPoint)와 *DRAM 메모리를 통합한 이종 메모리 시스템에서 광 네트워크로 통신하는 `옴-지피유(Ohm-GPU)' 기술 개발에 성공함으로써 기존 DRAM을 단독으로 사용한 *전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 181% 이상의 성능 향상을 성취했다고 2일 밝혔다.

☞ 3D XPoint 메모리: DRAM에 비해 용량이 크지만 데이터 전송 속도가 느린 메모리.

☞ DRAM 메모리: 3D XPoint에 비해 데이터 전송 속도가 빠르지만 용량이 작은 메모리.

☞ 전기 네트워크: 전기적인 신호를 사용해 정보를 전달하는 통신 수단.

기존 GPU는 다수의 연산 장치로 구성되어 있어 연산 속도가 매우 빠르다는 장점이 있으나, DRAM을 단독으로 사용하는 메모리 시스템의 낮은 메모리 용량과 좁은 데이터 전송 대역폭으로 인해 연산 성능을 충분히 활용하지 못한다는 문제가 있다. 용량을 증가시키는 대안으로 DRAM을 XPoint로 대체하는 방법이 있으나, 이때 8배 큰 메모리 용량을 얻을 수 있는 반면 읽기/쓰기의 성능이 4배, 6배로 낮아진다. 또한, 대역폭을 증가시키는 대안으로 *HBM(High Bandwidth Memory) 기술을 활용할 수 있으나, 단일 면적 내 장착할 수 있는 전기 채널(*구리 선) 개수의 한계로 인해 GPU 메모리 시스템이 요구하는 고대역폭을 만족하기 어렵다.

☞ HBM: 3D로 DRAM을 쌓아 고대역폭을 얻을 수 있는 메모리.

☞ 구리 선(Copper wire): 전기 신호가 전달되는 통로.

정 교수팀이 개발한 Ohm-GPU 기술은 대용량 XPoint와 고성능의 DRAM을 통합한 이종 메모리 시스템을 채택함으로써, 기존 메모리 시스템과 동일한 성능을 가지면서도 메모리의 용량을 증가시켰다. 또한, 단일 광 채널(*광섬유)로 서로 다른 파장의 다중 광신호를 전달할 수 있는 광 네트워크의 장점을 활용해 메모리 대역폭을 대폭 넓힘으로써 기존 GPU 메모리 시스템의 한계점들을 전면 개선했다.

☞ 광섬유(Optic fiber): 광 신호가 전달되는 통로.

Ohm-GPU 기술은 GPU 내부에 있는 메모리 컨트롤러 및 인터페이스를 수정해 이종 메모리의 모든 메모리 요청을 광신호로 처리한다. 메모리 요청은 일반적으로 DRAM 캐시 메모리에서 처리되지만, DRAM에 없는 데이터는 XPoint로부터 읽어와야 한다. 이때, 발생하는 이종 메모리 간 데이터 이동의 오버헤드(대기 시간)는 1) 연산을 위한 메모리 접근과 데이터 이동을 위한 메모리 접근의 광 파장을 다르게 설정하고, 2) 메모리 컨트롤러 개입을 최소화하고 XPoint 컨트롤러가 이종 메모리 간 데이터 이동을 수행함으로써 완화했다.

개발된 Ohm-GPU 기술은 기존 DRAM을 단독으로 사용하는 전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 다양한 그래 프처리, 과학응용 실행 등에서 181%의 성능 향상을 달성했다. 이는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 대용량, 고대역폭의 데이터 전송을 요구하는 고성능 가속기의 메모리 시스템을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

정명수 교수는 "GPU 메모리 시스템 기술은 일부 해외 유수 기업이 주도하고 있지만, 이번 연구성과를 기반으로 GPU 및 GPU와 유사한 모든 고성능 가속기 메모리 시스템 관련 시장에서 우위를 선점할 가능성을 열었다는 점에서 의미가 있다ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 올해 10월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `마이크로(International Symposium on Microarchitecture, MICRO), 2021'에 관련 논문(논문명: Ohm-GPU: Integrating New Optical Network and Heterogeneous Memory into GPU Multi-Processors)으로 발표될 예정이며, 이를 통해 정교수 팀은 스토리지 및 메모리 관련 연구로 2021, 당해, 전 세계 컴퓨터 구조에서 가장 잘 알려진 4개의 최우수 학술대회 모두에서 그 결과를 공유한다. 해당 연구에 대한 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

광 네트워크 기반 GPU 메모리 시스템 개발

소수의 글로벌 기업 주도하에 개발/생산되던 *GPU(Graphic Processing Unit)의 메모리 시스템을, *이종 메모리와 *광 네트워크를 활용해 용량과 대역폭 모두를 대폭 향상한 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다.

☞ 이종 메모리: 서로 다른 특성을 가진 메모리를 통합한 메모리

☞ 광 네트워크: 빛으로 변환된 신호를 사용하여 정보를 전달하는 통신 수단.

☞ GPU: 여러 프로세스를 병렬적으로 빠르게 처리할 수 있는 연산 장치.

우리 대학 전기및전자공학부 정명수 교수 연구팀(컴퓨터 아키텍처 및 운영체제 연구실)이 *3D XPoint 메모리(이하 XPoint)와 *DRAM 메모리를 통합한 이종 메모리 시스템에서 광 네트워크로 통신하는 `옴-지피유(Ohm-GPU)' 기술 개발에 성공함으로써 기존 DRAM을 단독으로 사용한 *전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 181% 이상의 성능 향상을 성취했다고 2일 밝혔다.

☞ 3D XPoint 메모리: DRAM에 비해 용량이 크지만 데이터 전송 속도가 느린 메모리.

☞ DRAM 메모리: 3D XPoint에 비해 데이터 전송 속도가 빠르지만 용량이 작은 메모리.

☞ 전기 네트워크: 전기적인 신호를 사용해 정보를 전달하는 통신 수단.

기존 GPU는 다수의 연산 장치로 구성되어 있어 연산 속도가 매우 빠르다는 장점이 있으나, DRAM을 단독으로 사용하는 메모리 시스템의 낮은 메모리 용량과 좁은 데이터 전송 대역폭으로 인해 연산 성능을 충분히 활용하지 못한다는 문제가 있다. 용량을 증가시키는 대안으로 DRAM을 XPoint로 대체하는 방법이 있으나, 이때 8배 큰 메모리 용량을 얻을 수 있는 반면 읽기/쓰기의 성능이 4배, 6배로 낮아진다. 또한, 대역폭을 증가시키는 대안으로 *HBM(High Bandwidth Memory) 기술을 활용할 수 있으나, 단일 면적 내 장착할 수 있는 전기 채널(*구리 선) 개수의 한계로 인해 GPU 메모리 시스템이 요구하는 고대역폭을 만족하기 어렵다.

☞ HBM: 3D로 DRAM을 쌓아 고대역폭을 얻을 수 있는 메모리.

☞ 구리 선(Copper wire): 전기 신호가 전달되는 통로.

정 교수팀이 개발한 Ohm-GPU 기술은 대용량 XPoint와 고성능의 DRAM을 통합한 이종 메모리 시스템을 채택함으로써, 기존 메모리 시스템과 동일한 성능을 가지면서도 메모리의 용량을 증가시켰다. 또한, 단일 광 채널(*광섬유)로 서로 다른 파장의 다중 광신호를 전달할 수 있는 광 네트워크의 장점을 활용해 메모리 대역폭을 대폭 넓힘으로써 기존 GPU 메모리 시스템의 한계점들을 전면 개선했다.

☞ 광섬유(Optic fiber): 광 신호가 전달되는 통로.

Ohm-GPU 기술은 GPU 내부에 있는 메모리 컨트롤러 및 인터페이스를 수정해 이종 메모리의 모든 메모리 요청을 광신호로 처리한다. 메모리 요청은 일반적으로 DRAM 캐시 메모리에서 처리되지만, DRAM에 없는 데이터는 XPoint로부터 읽어와야 한다. 이때, 발생하는 이종 메모리 간 데이터 이동의 오버헤드(대기 시간)는 1) 연산을 위한 메모리 접근과 데이터 이동을 위한 메모리 접근의 광 파장을 다르게 설정하고, 2) 메모리 컨트롤러 개입을 최소화하고 XPoint 컨트롤러가 이종 메모리 간 데이터 이동을 수행함으로써 완화했다.

개발된 Ohm-GPU 기술은 기존 DRAM을 단독으로 사용하는 전기 네트워크 기반의 GPU 메모리 시스템 대비 다양한 그래 프처리, 과학응용 실행 등에서 181%의 성능 향상을 달성했다. 이는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 대용량, 고대역폭의 데이터 전송을 요구하는 고성능 가속기의 메모리 시스템을 대체할 수 있을 것으로 기대된다.

정명수 교수는 "GPU 메모리 시스템 기술은 일부 해외 유수 기업이 주도하고 있지만, 이번 연구성과를 기반으로 GPU 및 GPU와 유사한 모든 고성능 가속기 메모리 시스템 관련 시장에서 우위를 선점할 가능성을 열었다는 점에서 의미가 있다ˮ라고 강조했다.

한편 이번 연구는 올해 10월에 열릴 컴퓨터 구조 분야 최우수 학술대회인 `마이크로(International Symposium on Microarchitecture, MICRO), 2021'에 관련 논문(논문명: Ohm-GPU: Integrating New Optical Network and Heterogeneous Memory into GPU Multi-Processors)으로 발표될 예정이며, 이를 통해 정교수 팀은 스토리지 및 메모리 관련 연구로 2021, 당해, 전 세계 컴퓨터 구조에서 가장 잘 알려진 4개의 최우수 학술대회 모두에서 그 결과를 공유한다. 해당 연구에 대한 자세한 내용은 연구실 웹사이트(http://camelab.org)에서 확인할 수 있다.

2021.08.03

조회수 11400

-

이상수 교수팀, iF 디자인 어워드 금상 포함 8개상 석권

우리 대학 이상수 산업디자인학과 교수가 이끄는 디자인팀이 세계 최고 권위의 디자인 공모전인 'iF 디자인 어워드 2021(International Forum Design Award 2021)'에서 최고상인 금상(Gold Award)을 비롯해 총 8개의 상을 받았다.

이 교수팀의 이번 성과는 우리 대학이 iF 디자인 어워드에서 금상을 받은 최초의 사례로 산학 연계 수업을 통해 수상작을 배출했다는 점에서 특히 주목할 만하다. 금상을 수상한 얼라인(ALINE, 정은희, 남서우, 박수연, 황영주, Edwin Truman, 이선옥, 최다솜 학생 참여)은 최근 화두로 떠오르고 있는 ESG 투자(사회적책임투자)를 기반으로 디자인됐다. 새로운 개념으로 투자할 수 있게 도와주는 모바일 애플리케이션 솔루션으로 수익률을 중심으로 판단하던 기존의 방식에서 벗어나 사용자의 가치관을 반영해 투자와 소비를 유도하는 서비스다. 심사위원단은 "정제된 사용자경험(UX) 디자인을 통해 투자 및 소비의 새로운 장을 열었다”고 평가했다.

이뿐만이 아니라 iF 디자인어워드 2021의 서비스디자인 부문 표지 작품으로 게재된 것과 동시에 iF가 지구의 날을 맞아 발행한 '2020-2021 지속 가능한(sustainable) 소비를 위한 디자인 10선'에도 선정되는 등 많은 관심을 받았다.

또한, 대학에서 구성된 디자인팀이 학생 부문이 아닌 일반 기업 경쟁 부문에 참가해 한 번에 8개의 상을 수상한 것 역시 국제적으로도 극히 이례적인 성과로 평가받고 있다. 이상수 교수팀은 52개국 1만여 개 작품이 출품된 올해 공모전에서 서비스 디자인 부문 3개, 사용자 인터페이스(UI) 부문 2개, 사용자 경험(UX) 부문 2개, 커뮤니케이션 부문 1개 등 4개 부문에 걸쳐 총 8개의 상을 받았다. 특히, 금상은 1만여 개의 경쟁 작품 중에서 75개의 출품작에만 주어지는 최고 등급의 상이라는 점에서 이 교수팀의 이번 성과는 더욱 큰 의미를 가진다. 그밖에, 서비스 디자인 부문에서는 부모와 자녀가 함께하는 투자 서비스 핀토(Pinto, 김영우, 김태륜, 조해나 학생 참여), UI부문에서는 멘탈 어카운팅을 반영한 인터페이스 디자인 아쿠아(Aqua, 정기항, 신동욱, 최성민, 임현승 학생 참여), 커뮤니케이션 부문에서는 주식 선물 모바일 애플리케이션 스톡박스(Stockbox, 김병재, 박찬형, 신준범, 이민하, 김우석 학생 참여) 등이 본상을 받았다.

이번 성과를 이끈 이상수 교수는 2020년 NH투자증권-KAIST UX디자인 연구센터를 개소해 새로운 투자 서비스 및 UX디자인을 목표로 연구해왔다. 이 교수(NH투자증권-KAIST UX디자인 연구센터장)는 "KAIST 산업디자인학과 학생들이 세계 최고 수준의 디자인 역량을 갖췄다는 것을 입증받아 기쁘다”라고 소감을 전했다. 이어, "디자인이 단순히 사용자를 즐겁게 만드는 것에 그치는 것이 아니라 더 좋은 사회를 만드는데 기여할 수 있도록 앞으로도 최선을 다할 것ˮ 이라고 수상 소감을 밝혔다.

이상수 교수는 매년 산학 연계 수업을 통해 산업 현장에서 쓰일 수 있는 실질적인 디자인 교육을 지향하고 있으며, 지난 2018년에도 네이버와의 협업을 통해 레드닷 디자인 어워드에서 본상 3개를 한 번에 수상하며 주목받은 바 있다. 한편, iF 디자인 어워드는 레드닷, IDEA 디자인상과 더불어 세계 3대 디자인상으로 손꼽히는 권위 있는 시상식이다. 제품·패키지·커뮤니케이션·서비스디자인·사용자 경험(UX)·사용자 인터페이스(UI)·콘셉트·인테리어·건축 등 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정하고 있다.

이상수 교수팀, iF 디자인 어워드 금상 포함 8개상 석권

우리 대학 이상수 산업디자인학과 교수가 이끄는 디자인팀이 세계 최고 권위의 디자인 공모전인 'iF 디자인 어워드 2021(International Forum Design Award 2021)'에서 최고상인 금상(Gold Award)을 비롯해 총 8개의 상을 받았다.

이 교수팀의 이번 성과는 우리 대학이 iF 디자인 어워드에서 금상을 받은 최초의 사례로 산학 연계 수업을 통해 수상작을 배출했다는 점에서 특히 주목할 만하다. 금상을 수상한 얼라인(ALINE, 정은희, 남서우, 박수연, 황영주, Edwin Truman, 이선옥, 최다솜 학생 참여)은 최근 화두로 떠오르고 있는 ESG 투자(사회적책임투자)를 기반으로 디자인됐다. 새로운 개념으로 투자할 수 있게 도와주는 모바일 애플리케이션 솔루션으로 수익률을 중심으로 판단하던 기존의 방식에서 벗어나 사용자의 가치관을 반영해 투자와 소비를 유도하는 서비스다. 심사위원단은 "정제된 사용자경험(UX) 디자인을 통해 투자 및 소비의 새로운 장을 열었다”고 평가했다.

이뿐만이 아니라 iF 디자인어워드 2021의 서비스디자인 부문 표지 작품으로 게재된 것과 동시에 iF가 지구의 날을 맞아 발행한 '2020-2021 지속 가능한(sustainable) 소비를 위한 디자인 10선'에도 선정되는 등 많은 관심을 받았다.

또한, 대학에서 구성된 디자인팀이 학생 부문이 아닌 일반 기업 경쟁 부문에 참가해 한 번에 8개의 상을 수상한 것 역시 국제적으로도 극히 이례적인 성과로 평가받고 있다. 이상수 교수팀은 52개국 1만여 개 작품이 출품된 올해 공모전에서 서비스 디자인 부문 3개, 사용자 인터페이스(UI) 부문 2개, 사용자 경험(UX) 부문 2개, 커뮤니케이션 부문 1개 등 4개 부문에 걸쳐 총 8개의 상을 받았다. 특히, 금상은 1만여 개의 경쟁 작품 중에서 75개의 출품작에만 주어지는 최고 등급의 상이라는 점에서 이 교수팀의 이번 성과는 더욱 큰 의미를 가진다. 그밖에, 서비스 디자인 부문에서는 부모와 자녀가 함께하는 투자 서비스 핀토(Pinto, 김영우, 김태륜, 조해나 학생 참여), UI부문에서는 멘탈 어카운팅을 반영한 인터페이스 디자인 아쿠아(Aqua, 정기항, 신동욱, 최성민, 임현승 학생 참여), 커뮤니케이션 부문에서는 주식 선물 모바일 애플리케이션 스톡박스(Stockbox, 김병재, 박찬형, 신준범, 이민하, 김우석 학생 참여) 등이 본상을 받았다.

이번 성과를 이끈 이상수 교수는 2020년 NH투자증권-KAIST UX디자인 연구센터를 개소해 새로운 투자 서비스 및 UX디자인을 목표로 연구해왔다. 이 교수(NH투자증권-KAIST UX디자인 연구센터장)는 "KAIST 산업디자인학과 학생들이 세계 최고 수준의 디자인 역량을 갖췄다는 것을 입증받아 기쁘다”라고 소감을 전했다. 이어, "디자인이 단순히 사용자를 즐겁게 만드는 것에 그치는 것이 아니라 더 좋은 사회를 만드는데 기여할 수 있도록 앞으로도 최선을 다할 것ˮ 이라고 수상 소감을 밝혔다.

이상수 교수는 매년 산학 연계 수업을 통해 산업 현장에서 쓰일 수 있는 실질적인 디자인 교육을 지향하고 있으며, 지난 2018년에도 네이버와의 협업을 통해 레드닷 디자인 어워드에서 본상 3개를 한 번에 수상하며 주목받은 바 있다. 한편, iF 디자인 어워드는 레드닷, IDEA 디자인상과 더불어 세계 3대 디자인상으로 손꼽히는 권위 있는 시상식이다. 제품·패키지·커뮤니케이션·서비스디자인·사용자 경험(UX)·사용자 인터페이스(UI)·콘셉트·인테리어·건축 등 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정하고 있다.

2021.05.04

조회수 30176

-

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

남택진 교수팀, 레드닷 어워드 2021 대상 수상

우리 대학 남택진 산업디자인학과 교수팀이 세계 최대 규모의 디자인 공모전인 독일 ʻ레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award) 2021ʼ 제품디자인 부문에서 대상(best of the best award)을 받았다. 수상작은 남 교수팀이 개발한 ʻ코로나 중증 환자 치료용 이동형 감염병동(mobile clinic module, MCM)ʼ이다. 올해 공모전에는 60여 개국에서 총 7천8백여 개의 작품이 출품돼 제품 디자인·커뮤니케이션 디자인·콘셉트 디자인 등 3개 분야에서 경쟁을 펼쳤다. 주최 측은 "수상작들이 자동차·로봇·의료 기술·포장에 이르기까지 디자인을 통해 현대 사회가 가진 문제를 해결하고 인류의 생활 수준을 향상하는 데 중요한 역할을 했다ˮ라고 밝혔다. 특히, 남 교수팀의 이동형 감염병동은 "제품 디자인이 감염병 확산을 방지하는 일에 얼마나 가치 있게 기여할 수 있는지를 보여줬다ˮ라고 평가했다.

이동형 감염병동의 쾌거는 이뿐만이 아니다. 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)와 함께 세계 최고 권위의 디자인 공모전으로 손꼽히는 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award) 2021에서도 제품·실내건축·사용자인터페이스·사용자경험 등 총 4개 분야에서 본상을 수상했다.

이로써, 남 교수팀의 이동형 음압병동은 국제 권위의 디자인 공모전을 연이어 석권하며 기능성·경제성·효용성뿐만 아니라 독창적 디자인과 심미성까지 갖춘 의료 시설로서 가치를 인정받게 됐다.

이동형 음압병동은 고급 의료 설비를 갖춘 음압 격리 시설로 신속하게 변형하거나 개조해 사용할 수 있도록 디자인됐다. 음압 프레임·에어 텐트·기능 패널 등의 각 모듈을 조합해 단시간 내에 음압 병동이나 선별진료소 등을 구축할 수 있다. 또한, 소규모의 장비와 인력으로도 관리·이송·설치가 가능해 기존의 조립식 병동 대비 경제적·시간적 효율을 높인 것이 가장 큰 특징이다. 남택진 교수팀은 작년 7월부터 KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업(단장 배충식)의 일환으로 이동형 음압병동을 개발했다. 조스리 스튜디오·20Plus 등과 협력해 디자인을 진행했고 신성이엔지가 제작을 담당했다. 배상민(산업디자인학과)·이태식(산업및시스템 공학과)·김형수(기계공학과) 교수 등이 자문했으며, 석현정(산업디자인학과), 박해원·김성수(기계공학과), 한동수(전산학과) 교수 등이 감염병원 서비스 주제로 연구에 참여했다. 현재 한국 원자력의학원·제주도 백신 접종센터에 시제품이 설치돼 코로나 환자 및 백신 접종자들을 대상으로 시범 운영 중이다. 향후, 건양대 병원 등으로 적용 범위를 확대해나갈 예정이다. 디자인 총괄한 남택진 교수는 "현실 세계의 문제를 발견하고 해결하여 책임지는 디자이너가 더 많아지기를 바란다ˮ라고 수상 소감을 전했다. 이어, 남 교수는 "MCM의 생산 효율성과 안정된 운영을 위해 엔지니어링 디자인 측면을 개선하는 연구를 진행 중이며, 빠른 시일 내에 상용화와 수출이 이뤄질 수 있도록 박차를 가할 예정이다ˮ라고 전했다. KAIST 코로나 대응 과학기술 뉴딜사업단은 KAIST의 과학기술 역량을 기반으로 감염 예방·보호·진단·치료 등 감염병의 전 주기에 대응하는 치료 분야에서 산·학·연·병이 협력해 방역 요소기술 개발과 과학기술 기반의 방역 시스템을 구축하는 연구를 수행하고 있다.

2021.04.19

조회수 48026

합성색소 문제를 해결하는 미생물 기반 천연색소 생한을 위한 시스템 대사공학 전략 제시

우리 대학 생명화학공학과 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 전략’ 논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

생명화학공학과의 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생, 은현민 박사과정생, 양동수 박사, 담라(Damla) 박사과정생과 농촌진흥청 농업미생물과의 김수진 박사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 7월호 표지논문 및 주 논문 (Featured Article)으로 1일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Production of natural colorants by metabolically engineered microorganisms

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), Cindy(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 은현민(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 양동수(한국과학기술원, 제3 저자), Damla(한국과학기술원, 공동 제4저자), 김수진(농촌진흥청, 제5저자), Raman(농촌진흥청, 제 6저자) 포함 총 7명

천연자원으로부터 비롯되는 천연색소는 식품, 의약품, 화장품, 옷감 염색 등에서 널리 사용될 정도로 인류 역사에서 오랫동안 사용됐지만, 석유화학 산업의 발달과 함께 화학 합성 기반 색소의 수요도 급속도로 늘기 시작했다. 그러나 합성 색소를 지나치게 많이 사용함으로써 환경 오염 초래 및 인류의 건강에 악영향을 미칠 수 있으며, 특히 전체 산업용 폐수 중 약 17~20%의 폐수가 합성 색소를 옷감 염색에 사용하면서 발생하는 폐수로부터 비롯되는 것으로 보고된 바 있다.

환경 오염, 그리고 헬스케어에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연색소에 대한 소비자 수요가 점점 증가하고 있지만, 천연자원으로부터 얻을 수 있는 한정된 천연색소의 양, 값비싼 추출 및 정제 공정, 낮은 수율 등의 문제로 인해 대량으로 천연색소를 생산해 시장에 공급하기에는 아직은 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 천연색소를 친환경적이며 고효율로 생산하기 위한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심 전략인 시스템 대사공학은 기존의 석유화학 산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

학생들을 지도한 이상엽 특훈교수는 “학생들이 미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 연구를 체계적으로 분석 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있고, 권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 밝혔다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 이번 연구에서 미생물 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연색소들의 생합성 경로를 총망라해, 최신 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 대사회로 지도를 정리했다. 이번 논문에서는 천연색소 생산 미생물 세포 공장 개발을 위한 중요한 시스템 대사공학 전략들을 정리했고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생은 "합성 색소로부터 비롯되는 환경 오염 문제와 헬스케어에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 천연색소 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ라고 말했으며, 공동 저자인 농촌진흥청 농업미생물과 김수진 박사는 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해 천연색소를 대사공학적으로 생산하는 연구가 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포 공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.06 조회수 11257

합성색소 문제를 해결하는 미생물 기반 천연색소 생한을 위한 시스템 대사공학 전략 제시

우리 대학 생명화학공학과 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생을 포함한 이상엽 특훈교수 연구팀이 `미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 전략’ 논문을 발표했다고 6일 밝혔다.

생명화학공학과의 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생, 은현민 박사과정생, 양동수 박사, 담라(Damla) 박사과정생과 농촌진흥청 농업미생물과의 김수진 박사가 함께 참여한 이번 논문은 셀(Cell) 誌가 발행하는 화학 분야 권위 리뷰 저널인 `화학의 동향(Trends in Chemistry)' 7월호 표지논문 및 주 논문 (Featured Article)으로 1일 字 게재됐다.

※ 논문명 : Production of natural colorants by metabolically engineered microorganisms

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), Cindy(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 은현민(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 양동수(한국과학기술원, 제3 저자), Damla(한국과학기술원, 공동 제4저자), 김수진(농촌진흥청, 제5저자), Raman(농촌진흥청, 제 6저자) 포함 총 7명

천연자원으로부터 비롯되는 천연색소는 식품, 의약품, 화장품, 옷감 염색 등에서 널리 사용될 정도로 인류 역사에서 오랫동안 사용됐지만, 석유화학 산업의 발달과 함께 화학 합성 기반 색소의 수요도 급속도로 늘기 시작했다. 그러나 합성 색소를 지나치게 많이 사용함으로써 환경 오염 초래 및 인류의 건강에 악영향을 미칠 수 있으며, 특히 전체 산업용 폐수 중 약 17~20%의 폐수가 합성 색소를 옷감 염색에 사용하면서 발생하는 폐수로부터 비롯되는 것으로 보고된 바 있다.

환경 오염, 그리고 헬스케어에 대한 인식이 높아짐에 따라 천연색소에 대한 소비자 수요가 점점 증가하고 있지만, 천연자원으로부터 얻을 수 있는 한정된 천연색소의 양, 값비싼 추출 및 정제 공정, 낮은 수율 등의 문제로 인해 대량으로 천연색소를 생산해 시장에 공급하기에는 아직은 한계가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 천연색소를 친환경적이며 고효율로 생산하기 위한 미생물 세포 공장을 개발하려는 노력이 이뤄지고 있다. 미생물 세포 공장 구축을 위한 핵심 전략인 시스템 대사공학은 기존의 석유화학 산업을 대체할 바이오산업의 핵심이 되는 미생물 균주를 보다 효과적으로 개발하기 위해 우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수가 창시한 연구 분야다.

학생들을 지도한 이상엽 특훈교수는 “학생들이 미생물 기반의 천연색소 생산을 위한 시스템 대사공학 연구를 체계적으로 분석 정리하고 앞으로의 전략을 제시했다는 점에서 큰 의미가 있고, 권위 있는 학술지에 주 논문이자 표지논문으로 게재된 훌륭한 연구를 수행한 학생들이 자랑스럽다”라고 밝혔다. 이상엽 특훈교수 연구팀은 실제로 시스템 대사공학 전략을 이용해 천연물, 아미노산, 생분해성 플라스틱, 환경친화적 플라스틱 원료, 바이오 연료 등을 생산하는 고성능 균주들을 다수 개발한 바 있다.

연구팀은 이번 연구에서 미생물 세포 공장을 개발해 생산된 대표 천연색소들의 생합성 경로를 총망라해, 최신 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 대사회로 지도를 정리했다. 이번 논문에서는 천연색소 생산 미생물 세포 공장 개발을 위한 중요한 시스템 대사공학 전략들을 정리했고, 각 단계에서 활용할 수 있는 최신 도구 및 전략을 대사공학이 나아가야 할 방향과 함께 제시했다.

공동 제1 저자인 신디(Cindy Pricilia Surya Prabowo) 박사과정생과 은현민 박사과정생은 "합성 색소로부터 비롯되는 환경 오염 문제와 헬스케어에 대한 소비자들의 인식이 높아짐에 따라 천연색소 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있다ˮ라고 말했으며, 공동 저자인 농촌진흥청 농업미생물과 김수진 박사는 "인류가 건강한 삶을 지속적으로 영위하기 위해 천연색소를 대사공학적으로 생산하는 연구가 갈수록 중요해질 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 농촌진흥청이 지원하는 농업미생물사업단(단장 장판식)의 ‘카로티노이드 생산 미생물 세포 공장 개발’ 과제(과제책임자 국립농업과학원 김수진 박사)의 지원을 받아 수행됐다.

2022.07.06 조회수 11257 인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

2022.06.13 조회수 12318

인공지능 엔진으로 영상 위변조 탐지 기술 개발

우리 연구진이 영상 내 변형 영역을 더욱 정밀하게 탐지하기 위해 영상내 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용하는 인공지능 엔진 기술을 학계 처음으로 개발했다. 이번 개발 기술은 기존 기술보다 정밀도와 정확도를 크게 높여 위변조 탐지 기술의 기술 유용성을 일정 수준 확보할 수 있는 기반을 제공한다는 점에서 그 의미가 크다. KAIST에서 각종 위변조 영상들을 잡아낸다는 의미를 지닌 `카이캐치(KaiCatch)' 소프트웨어는 이미지, 영상뿐만 아니라 CCTV 비디오 변형 여부도 분석할 수 있다.

우리 대학 전산학부 이흥규 교수 연구팀이 새로운 인공지능 구조와학습 방법론, 그리고 실험실 환경에서는 구하기 힘든 고급 변형 이미지 영상들을 사용해 영상 이미지 위변조 탐지 소프트웨어인 `카이캐치(KaiCatch)'의 영상 이미지 정밀도와 정확도를 크게 높일 뿐만 아니라 비디오 편집 변형도 탐지할 수 있는 카이캐치 2.1 버전을 개발했다고 13일 밝혔다.

카이캐치 소프트웨어는 `이상(異常) 유형 분석 엔진'과 `이상(異常) 영역 추정 엔진' 두 개의 인공지능 엔진으로 구성된다. `이상 유형 분석 엔진'은 블러링, 노이즈, 크기 변화, 명암 대비 변화, 모핑, 리샘플링 등을 필수 변이로 정의해 이를 탐지하며 `이상 영역 추정 엔진'은 이미지 짜깁기, 잘라 붙이기, 복사 붙이기, 복사 이동 등을 탐지한다. 이번에 새로 개발한 기술은 `이상 영역 추정 엔진'으로 기존 기술에서는 이상 영역 탐지 시 그레이 스케일(회색조)로 이상 유무를 탐지하였으나 분석 신호의 표현력이 낮고 탐지 오류가 많아 위변조 여부 판정에 어려움이 많았다. 이번에 개발된 기술은 색상 정보와 주파수 정보를 함께 활용해 정밀도(precision)와 재현율(recall)이 크게 향상되고 변형 영역을 컬러 스케일로 표현함으로써 해당 영역의 이상 유무뿐만 아니라 위변조 여부도 더욱 명확하게 판별이 가능해졌다.

연구팀은 이번 연구에서 영상 생성 시 발생하는 흔적과 압축 시 발생하는 흔적 신호들을 함께 분석하기 위해 색상 정보와 주파수 정보를 모두 활용하는 접근 방법을 학계 처음으로 제시했다. 또 이러한 방법론을 설계 구현하기 위해 주파수 정보를 하나의 분할 네트워크에서 직접 입력으로 받아들이는 방식의 ‘압축 왜곡신호 탐지 네트워크(Compression Artifact Tracing Network, 이하 CAT-Net)’을 학계 최초로 개발하고 기존 기법들과 비교해 탐지 성능이 크게 뛰어남을 입증했다. 개발한 기술은 기존에 제시된 기법들과 비교할 때 특히 원본과 변형본을 판별하는 평가 척도인 F1 점수, 평균 정밀도(average precision)에서 대단히 뛰어나 실환경 위변조 탐지 능력이 크게 강화됐다.

비디오 편집 변형의 경우도, 프레임 삭제, 추가 등에 의한 편집 변형이 흔히 CCTV 비디오 등에서 발생한다는데 착안해 이러한 비디오 편집 변형을 탐지하는 기능 역시 이번 카이캐치 2.1 버전에 탑재됐다.

이번에 카이캐치 2.1 소프트웨어를 연구 개발한 이흥규 교수는 "영상 이미지 위변조 소프트웨어인 카이캐치를 휴대폰에 탑재되는 안드로이드 앱 형태로 일반에 소개한 2021년 3월 이후 현재까지 카이캐치 앱을 통한 900여 건의 위변조 분석 의뢰와 개별적으로 60건이 넘는 정밀 위변조 분석 의뢰를 받았다. KAIST 발표 논문 수준이나 실험 결과 등을 감안할 때 위변조 분야 최고 기술로 만든 소프트웨어인데, 오탐지율이 높아 실제 탐지 정밀도가 이론치보다 매우 낮았다. 많은 경우 위변조나 변형 여부에 대한 명확한 기술 판정이 불가능했으나 이번에 개발한 카이캐치 2.1 은 CAT-Net이라는 새로운 네트워크 구조와 학습 방법론, 그리고 ‘색상 및 주파수 영역 왜곡 흔적 동시 분석’이라는 첨단 기술을 사용해 정밀도를 높여, 보다 명확한 판별이 가능하도록 개발됐다. 앞으로 영상 위변조 판단 여부가 어려운 경우가 많이 줄어들기를 기대한다”고 말했다.

이 교수는 이어 "비디오는 MP4 파일 포맷이, 그리고 영상 이미지는 JPEG 이미지들이 일반인들이 널리 사용한다는 점에서 해당 포맷을 주 개발 대상으로 삼았다. 영상 이미지의 경우 영상 편집 변형 시 영상에 남겨지는 인위적으로 발생하는 JPEG 압축 미세 신호 탐지에 주안점을 두어, 위변조 여부와 위변조 영역을 잡아내는 것에 집중했다. 비디오의 경우 특정 프레임들을 삭제하거나 삽입하는 경우, 프레임 부분 편집 후 재압축 하는 경우 등을 탐지한다. 최근 CCTV 비디오 편집 여부에 대한 분쟁이 많아 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하며 향후에도 지속적으로 연구 개발해 취약점들을 보완해 나갈 계획이다ˮ 고 덧붙였다.

현재 카이캐치 소프트웨어는 안드로이드 기반 휴대폰의 구글 플레이스토어에서 ‘카이캐치’를 검색하여 앱을 다운로드 받아 설치한 후, 영상 이미지들을 카이캐치에 업로드하면 위변조 여부를 간단하게 테스트해 볼 수 있다.

한편 이번 연구는 제1 저자로 참여한 우리 대학 전기및전자공학부 권명준 박사, 그리고 김창익 교수, 남승훈 박사, 유인재 박사 등과 공동으로 수행됐으며, `스프링거 네이처(Springer Nature)'에서 발간하는 컴퓨터 비전 분야 톱 국제저널인 `국제 컴퓨터 비전 저널(International Journal of Computer Vision, IF 7.410)'에 2022년 5월 25일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Learning JPEG Compression Artifacts for Image Manipulation Detection and Localization)

이번 연구는 한국연구재단 창의도전연구기반지원사업지원과 KAIST 창업기업인 ㈜디지탈이노텍(http://www.kaicatch.com/) 과의 산학협력 연구로 수행됐다.

2022.06.13 조회수 12318 꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10 조회수 10663

꽃향기, 이젠 눈으로 보세요!

우리 대학 기계공학과 유체 및 계면 연구실 김형수 교수와 생명과학과 생태학 연구실 김상규 교수 연구팀이 공동 융합연구를 통해 세계 최초로 꽃향기가 나오는 것을 실시간으로 가시화하여 측정하는 데 성공했다고 10일 밝혔다.

두 연구팀은 기존 꽃향기 측정 방법과 완전히 다른 레이저 간섭계 기반의 휘발성 유기물 증기(VOCs, Volatile Organic Compounds)의 상대 굴절율 측정을 통해 백합에서 나오는 꽃향기를 시공간으로 직접 측정할 수 있는 결과를 획득했다. 기존 향기 측정 방법은 물질 포집 후 질량분석을 통해 양을 측정했기 때문에 꽃이 어떤 주기로 향기를 뿜어내는지 직접 알 수가 없었다.

꽃향기는 인간의 삶과 밀접한 화장품, 향수, 장식용 꽃 사업 등에서 중요한 요소 중 하나이기도 하지만 동시에 현화 식물이 여러 화분매개곤충과 교류하는 대표적인 수단 중 하나이기 때문에 꽃의 생식 및 진화에 큰 영향을 미친다.

꽃향기 분비 주기를 직접 관찰할 수 있는 이번 기술은 꽃향기 합성 및 분비에 관여하는 유전자를 찾고 화분매개곤충과 상호작용을 통한 꽃향기 물질 진화 연구에 활용될 것이다. 또한 향기 물질 분비를 제어할 수 있다면 원예 및 농작물 생산 증진에 영향을 끼칠 것으로 기대된다.

기계공학과 이길구 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제학술지 `프론티어스 인 플랜트 사이언스(Frontiers in Plant Science)' 2022년 4월호에 출판됐다(논문명 : Real-Time Visualization of Scent Accumulation Reveals the Frequency of Floral Scent Emissions, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.835305).

기계공학과 김형수 교수는 "공기 중 증기나 가스를 가시화할 수 있는 기술이 더욱 발전될 수 있다면 위험 유해물질(HNS, Hazardous Noxious Substances)이 한정된 공간에 얼마나 노출됐는지 직접 알 수 있어 산업용이나 군사용으로도 확장이 가능하다ˮ고 말했다. 한편 생명과학과 김상규 교수는 "이번 기술을 활용해 향기 물질 분비에 관여하는 유전자를 찾고 그 메커니즘을 밝혀나갈 것ˮ이라고 언급했다.

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점 프렙 연구를 통해서 시작됐고, 연구재단의 중견연구와 농진청의 부분 지원으로 수행됐다.

2022.05.10 조회수 10663 최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17 조회수 12152

최초 머신러닝 기반 유전체 정렬 소프트웨어 개발

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 머신러닝(기계학습)에 기반한 *유전체 정렬 소프트웨어를 개발했다고 12일 밝혔다.

☞ 유전체(genome): 생명체가 가지고 있는 염기서열 정보의 총합이며, 유전자는 생물학적 특징을 발현하는 염기서열들을 지칭한다. 유전체를 한 권의 책이라고 비유하면 유전자는 공백을 제외한 모든 글자라고 비유할 수 있다.

차세대 염기서열 분석은 유전체 정보를 해독하는 방법으로 유전체를 무수히 많은 조각으로 잘라낸 후 각 조각을 참조 유전체(reference genome)에 기반해 조립하는 과정을 거친다. 조립된 유전체 정보는 암을 포함한 여러 질병의 예측과 맞춤형 치료, 백신 개발 등 다양한 분야에서 사용된다.

유전체 정렬 소프트웨어는 차세대 염기서열 분석 방법으로 생성한 유전체 조각 데이터를 온전한 유전체 정보로 조립하기 위해 사용되는 소프트웨어다. 유전체 정렬 작업에는 많은 연산이 들어가며, 속도를 높이고 비용을 낮추는 방법에 관한 관심이 계속해서 증가하고 있다. 머신러닝(기계학습) 기반의 인덱싱(색인) 기법(Learned-index)을 유전체 정렬 소프트웨어에 적용한 사례는 이번이 최초다.

전기및전자공학부 정영목 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옥스포드 바이오인포메틱스(Oxford Bioinformatics)' 2022년 3월에 공개됐다. (논문명 : BWA-MEME: BWA-MEM emulated with a machine learning approach)

유전체 정렬 작업은 정렬해야 하는 유전체 조각의 양이 많고 참조 유전체의 길이도 길어 많은 연산량이 요구되는 작업이다. 또한, 유전체 정렬 소프트웨어에서 정렬 결과의 정확도에 따라 추후의 유전체 분석의 정확도가 영향을 받는다. 이러한 특성 때문에 유전체 정렬 소프트웨어는 높은 정확성을 유지하며 빠르게 연산하는 것이 중요하다.

일반적으로 유전체 분석에는 하버드 브로드 연구소(Broad Institute)에서 개발한 유전체 분석 도구 키트(Genome Analysis Tool Kit, 이하 GATK)를 이용한 데이터 처리 방법을 표준으로 사용한다. 이들 키트 중 BWA-MEM은 GATK에서 표준으로 채택한 유전체 정렬 소프트웨어이며, 2019년에 하버드 대학과 인텔(Intel)의 공동 연구로 BWA-MEM2가 개발됐다.

연구팀이 개발한 머신러닝 기반의 유전체 정렬 소프트웨어는 연산량을 대폭 줄이면서도 표준 유전체 정렬 소프트웨어 BWA-MEM2과 동일한 결과를 만들어 정확도를 유지했다. 사용한 머신러닝 기반의 인덱싱 기법은 주어진 데이터의 분포를 머신러닝 모델이 학습해, 데이터 분포에 최적화된 인덱싱을 찾는 방법론이다. 데이터에 적합하다고 생각되는 인덱싱 방법을 사람이 정하던 기존의 방법과 대비된다.

BWA-MEM과 BWA-MEM2에서 사용하는 인덱싱 기법(FM-index)은 유전자 조각의 위치를 찾기 위해 유전자 조각 길이만큼의 연산이 필요하지만, 연구팀이 제안한 알고리즘은 머신러닝 기반의 인덱싱 기법(Learned-index)을 활용해, 유전자 조각 길이와 상관없이 적은 연산량으로도 유전자 조각의 위치를 찾을 수 있다. 연구팀이 제안한 인덱싱 기법은 기존 인덱싱 기법과 비교해 3.4배 정도 가속화됐고, 이로 인해 유전체 정렬 소프트웨어는 1.4 배 가속화됐다.

연구팀이 이번 연구에서 개발한 유전체 정렬 소프트웨어는 오픈소스 (https://github.com/kaist-ina/BWA-MEME)로 공개돼 많은 분야에 사용될 것으로 기대되며, 유전체 분석에서 사용되는 다양한 소프트웨어를 머신러닝 기술로 가속화하는 연구들의 초석이 될 것으로 기대된다.

한동수 교수는 "이번 연구를 통해 기계학습 기술을 접목해 전장 유전체 빅데이터 분석을 기존 방식보다 빠르고 적은 비용으로 할 수 있다는 것을 보여줬으며, 앞으로 인공지능 기술을 활용해 전장 유전체 빅데이터 분석을 효율화, 고도화할 수 있을 것이라 기대된다ˮ고 말했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 데이터 스테이션 구축·운영 사업으로서 수행됐다.

2022.04.17 조회수 12152 생각만으로 정확하게 로봇팔 조종이 가능한 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정재승 교수 연구팀이 3차원 공간상에서 생각만으로 로봇팔을 높은 정확도 (90.9~92.6%)로 조종하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'을 개발했다고 23일 밝혔다.

정 교수 연구팀은 인공지능과 유전자 알고리즘을 사용해 인간의 대뇌 심부에서 측정한 뇌파만으로 팔 움직임의 의도를 파악해 로봇팔을 제어하는 새로운 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다. 뇌 활동만으로 사람의 의도를 파악해 로봇이나 기계가 대신 행동에 옮기는 `뇌-기계 인터페이스' 기술은 최근 급속도로 발전하고 있다. 하지만 손을 움직이는 정도의 의도 파악을 넘어, 팔 움직임의 방향에 대한 의도를 섬세하게 파악해 정교하게 로봇팔을 움직이는 기술은 아직 정확도가 높지 않았다.

하지만 연구팀은 이번 연구에서 조종 `방향'에 대한 의도를 뇌 활동만으로 인식하는 인공지능 모델을 개발했고, 그 결과 3차원 공간상에서 24개의 방향을 90% 이상의 정확도로 정교하게 해석하는 시스템을 개발했다.

게다가 딥러닝 등 기존 기계학습 기술은 높은 사양의 GPU 하드웨어가 필요했지만, 이번 연구에서는 축적 컴퓨팅(Reservoir Computing) 기법을 이용해 낮은 사양의 하드웨어에서도 인공지능 학습이 가능하여 스마트 모바일 기기에서도 폭넓게 응용될 수 있도록 개발해, 향후 메타버스와 스마트 기기에도 폭넓게 적용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 김훈희 박사(現 강남대 조교수)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied Soft Computing)' 2022년 117권 3월호에 출판됐다. (논문명 : An electrocorticographic decoder for arm movement for brain-machine interface using an echo state network and Gaussian readout).

뇌-기계 인터페이스는 사용자의 뇌 활동을 통해 의도를 읽고 로봇이나 기계에 전달하는 기술로서 로봇, 드론, 컴퓨터뿐만 아니라 스마트 모바일 기기, 메타버스 등에서의 이용될 차세대 인터페이스 기술로 각광받고 있다.

특히 기존의 인터페이스가 외부 신체 기관을 통해 명령을 간접 전달(버튼, 터치, 제스처 등)해야 하지만 뇌-기계 인터페이스는 명령을 뇌로부터 직접적 전달한다는 점에서 가장 진보된 인터페이스 기술로 여겨진다.

그러나 뇌파는 개개인의 차이가 매우 크고, 단일 신경 세포로부터 정확한 신호를 읽는 것이 아니라 넓은 영역에 있는 신경 세포 집단의 전기적 신호 특성을 해석해야 하므로 잡음이 크다는 한계점을 가지고 있다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 최첨단 인공지능 기법의 하나인 `축적 컴퓨팅 기법'을 이용해 뇌-기계 인터페이스에서 필요한 개개인의 뇌파 신호의 중요 특성을 인공신경망이 자동으로 학습해 찾을 수 있도록 구현했다.

또한 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)을 이용해 인공지능 신경망이 최적의 뇌파 특성을 효율적으로 찾을 수 있게 시스템을 설계했다. 연구팀은 심부 뇌파를 최종 해석하는 리드아웃(Readout)을 가우시안(Gaussian) 모델로 설계해 시각피질 신경 세포가 방향을 표현하는 방법을 모방하는 인공신경망을 개발했다. 이런 리드아웃 방식은 축적 컴퓨팅의 선형 학습 알고리즘을 이용해 일반적 사양의 간단한 하드웨어에서도 빠르게 학습할 수 있어 메타버스, 스마트기기 등 일상생활에서 응용이 가능해진다.

특히, 이번 연구에서 만들어진 뇌-기계 인터페이스 인공지능 모델은 3차원상에서 24가지 방향 즉, 각 차원에서 8가지 방향을 디코딩할 수 있으며 모든 방향에서 평균 90% 이상의 정확도 (90.9%~92.6% 범위)를 보였다. 또한 연구된 뇌-기계 인터페이스는 3차원 공간상에서 로봇팔을 움직이는 상상을 할 때의 뇌파를 해석해 성공적으로 로봇팔을 움직이는 시뮬레이션 결과를 보였다.

인공지능 시스템을 만든 제1 저자인 김훈희 박사는 "공학적인 신호처리 기법에 의존해 온 기존 뇌파 디코딩 방법과는 달리, 인간 뇌의 실제 작동 구조를 모방한 인공신경망을 개발해 좀더 발전된 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발해 기쁘다ˮ면서 "향후 뇌의 특성을 좀 더 구체적으로 이용한 `뇌 모방 인공지능(Brain-inspired A.I.)'을 이용한 다양한 뇌-기계 인터페이스를 개발할 계획이다ˮ라고 말했다.

이번 연구를 주도한 연구책임자 정재승 교수는 "뇌파를 통해 생각만으로 로봇팔을 구동하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'들이 대부분 고사양 하드웨어가 필요해 실시간 응용으로 나아가기 어렵고 스마트기기 등으로 적용이 어려웠다. 그러나 이번 시스템은 90%~92%의 높은 정확도를 가진 의도 인식 인공지능 시스템을 만들어 메타버스 안에서 아바타를 생각대로 움직이게 하거나 앱을 생각만으로 컨트롤하는 스마트기기 등에 광범위하게 사용될 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 사지마비 환자나 사고로 팔을 잃은 환자들을 위한 로봇팔 장착 및 제어 기술부터, 메타버스, 스마트기기, 게임, 엔터테인먼트 애플리케이션 등 다양한 시스템에 뇌-기계 인터페이스를 적용할 가능성을 열어 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.24 조회수 16013

생각만으로 정확하게 로봇팔 조종이 가능한 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정재승 교수 연구팀이 3차원 공간상에서 생각만으로 로봇팔을 높은 정확도 (90.9~92.6%)로 조종하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'을 개발했다고 23일 밝혔다.

정 교수 연구팀은 인공지능과 유전자 알고리즘을 사용해 인간의 대뇌 심부에서 측정한 뇌파만으로 팔 움직임의 의도를 파악해 로봇팔을 제어하는 새로운 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다. 뇌 활동만으로 사람의 의도를 파악해 로봇이나 기계가 대신 행동에 옮기는 `뇌-기계 인터페이스' 기술은 최근 급속도로 발전하고 있다. 하지만 손을 움직이는 정도의 의도 파악을 넘어, 팔 움직임의 방향에 대한 의도를 섬세하게 파악해 정교하게 로봇팔을 움직이는 기술은 아직 정확도가 높지 않았다.

하지만 연구팀은 이번 연구에서 조종 `방향'에 대한 의도를 뇌 활동만으로 인식하는 인공지능 모델을 개발했고, 그 결과 3차원 공간상에서 24개의 방향을 90% 이상의 정확도로 정교하게 해석하는 시스템을 개발했다.

게다가 딥러닝 등 기존 기계학습 기술은 높은 사양의 GPU 하드웨어가 필요했지만, 이번 연구에서는 축적 컴퓨팅(Reservoir Computing) 기법을 이용해 낮은 사양의 하드웨어에서도 인공지능 학습이 가능하여 스마트 모바일 기기에서도 폭넓게 응용될 수 있도록 개발해, 향후 메타버스와 스마트 기기에도 폭넓게 적용이 가능할 것으로 기대된다.

우리 대학 김훈희 박사(現 강남대 조교수)가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied Soft Computing)' 2022년 117권 3월호에 출판됐다. (논문명 : An electrocorticographic decoder for arm movement for brain-machine interface using an echo state network and Gaussian readout).

뇌-기계 인터페이스는 사용자의 뇌 활동을 통해 의도를 읽고 로봇이나 기계에 전달하는 기술로서 로봇, 드론, 컴퓨터뿐만 아니라 스마트 모바일 기기, 메타버스 등에서의 이용될 차세대 인터페이스 기술로 각광받고 있다.

특히 기존의 인터페이스가 외부 신체 기관을 통해 명령을 간접 전달(버튼, 터치, 제스처 등)해야 하지만 뇌-기계 인터페이스는 명령을 뇌로부터 직접적 전달한다는 점에서 가장 진보된 인터페이스 기술로 여겨진다.

그러나 뇌파는 개개인의 차이가 매우 크고, 단일 신경 세포로부터 정확한 신호를 읽는 것이 아니라 넓은 영역에 있는 신경 세포 집단의 전기적 신호 특성을 해석해야 하므로 잡음이 크다는 한계점을 가지고 있다.

연구팀은 이러한 문제 해결을 위해 최첨단 인공지능 기법의 하나인 `축적 컴퓨팅 기법'을 이용해 뇌-기계 인터페이스에서 필요한 개개인의 뇌파 신호의 중요 특성을 인공신경망이 자동으로 학습해 찾을 수 있도록 구현했다.

또한 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)을 이용해 인공지능 신경망이 최적의 뇌파 특성을 효율적으로 찾을 수 있게 시스템을 설계했다. 연구팀은 심부 뇌파를 최종 해석하는 리드아웃(Readout)을 가우시안(Gaussian) 모델로 설계해 시각피질 신경 세포가 방향을 표현하는 방법을 모방하는 인공신경망을 개발했다. 이런 리드아웃 방식은 축적 컴퓨팅의 선형 학습 알고리즘을 이용해 일반적 사양의 간단한 하드웨어에서도 빠르게 학습할 수 있어 메타버스, 스마트기기 등 일상생활에서 응용이 가능해진다.

특히, 이번 연구에서 만들어진 뇌-기계 인터페이스 인공지능 모델은 3차원상에서 24가지 방향 즉, 각 차원에서 8가지 방향을 디코딩할 수 있으며 모든 방향에서 평균 90% 이상의 정확도 (90.9%~92.6% 범위)를 보였다. 또한 연구된 뇌-기계 인터페이스는 3차원 공간상에서 로봇팔을 움직이는 상상을 할 때의 뇌파를 해석해 성공적으로 로봇팔을 움직이는 시뮬레이션 결과를 보였다.

인공지능 시스템을 만든 제1 저자인 김훈희 박사는 "공학적인 신호처리 기법에 의존해 온 기존 뇌파 디코딩 방법과는 달리, 인간 뇌의 실제 작동 구조를 모방한 인공신경망을 개발해 좀더 발전된 형태의 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발해 기쁘다ˮ면서 "향후 뇌의 특성을 좀 더 구체적으로 이용한 `뇌 모방 인공지능(Brain-inspired A.I.)'을 이용한 다양한 뇌-기계 인터페이스를 개발할 계획이다ˮ라고 말했다.

이번 연구를 주도한 연구책임자 정재승 교수는 "뇌파를 통해 생각만으로 로봇팔을 구동하는 `뇌-기계 인터페이스 시스템'들이 대부분 고사양 하드웨어가 필요해 실시간 응용으로 나아가기 어렵고 스마트기기 등으로 적용이 어려웠다. 그러나 이번 시스템은 90%~92%의 높은 정확도를 가진 의도 인식 인공지능 시스템을 만들어 메타버스 안에서 아바타를 생각대로 움직이게 하거나 앱을 생각만으로 컨트롤하는 스마트기기 등에 광범위하게 사용될 수 있다ˮ고 말했다.

이번 연구 결과는 사지마비 환자나 사고로 팔을 잃은 환자들을 위한 로봇팔 장착 및 제어 기술부터, 메타버스, 스마트기기, 게임, 엔터테인먼트 애플리케이션 등 다양한 시스템에 뇌-기계 인터페이스를 적용할 가능성을 열어 줄 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 뇌 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.02.24 조회수 16013 3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.07 조회수 11096

3차원 표정인식용 인공지능 라이트필드 카메라 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 정기훈, 이도헌 교수 공동연구팀이 근적외선 기반 라이트필드 카메라와 인공지능기술을 융합하여 얼굴의 감정표현을 구분하는 기술을 개발했다고 7일 밝혔다.

라이트필드 카메라는 일반적인 카메라와 다르게 미세렌즈 배열(Microlens arrays)을 이미지센서 앞에 삽입해 손에 들 수 있을 정도로 작은 크기이지만 한 번의 촬영으로 빛의 공간 및 방향 정보를 획득한다. 이를 통해 다시점 영상, 디지털 재초점, 3차원 영상 획득 등 다양한 영상 재구성이 가능하고 많은 활용 가능성으로 주목받고 있는 촬영 기술이다.

그러나 기존의 라이트필드 카메라는 실내조명에 의한 그림자와 미세렌즈 사이의 광학 크로스토크(Optical crosstalk)에 의해 이미지의 대비도 및 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 한계점이 있다.

연구팀은 라이트필드 카메라에 근적외선 영역의 수직 공진형 표면 발광 레이저(VCSEL) 광원과 근적외선 대역필터를 적용해 기존 라이트필드 카메라가 갖는 조명 환경에 따라 3차원 재구성의 정확도가 낮아지는 문제를 해결했다. 이를 통해 얼굴 정면 기준 0도, 30도, 60도 각도의 외부 조명에 대해, 근적외선 대역필터를 사용한 경우 최대 54%까지 영상 재구성 오류를 줄일 수 있었다. 또한, 가시광선 및 근적외선 영역을 흡수하는 광 흡수층을 미세렌즈 사이에 제작하면서 광학 크로스토크를 최소화해 원시 영상의 대비도를 기존 대비 약 2.1배 정도로 획기적으로 향상하는 데 성공했다.

이를 통해 기존 라이트필드 카메라의 한계를 극복하고 3차원 표정 영상 재구성에 최적화된 근적외선 기반 라이트필드 카메라(NIR-LFC, NIR-based light-field camera) 개발에 성공했다. 연구팀은 개발한 카메라를 통해 피험자의 다양한 감정표정을 가진 얼굴의 3차원 재구성 이미지를 조명 환경과 관계없이 고품질로 획득할 수 있었다.

획득한 3차원 얼굴 이미지로부터 기계 학습을 통해 성공적으로 표정을 구분할 수 있었고, 분류 결과의 정확도는 평균 85% 정도로 2차원 이미지를 이용했을 때보다 통계적으로 유의미하게 높은 정확도를 보였다. 이뿐만 아니라, 연구팀은 표정에 따른 얼굴의 3차원 거리 정보의 상호의존성을 계산한 결과를 통해, 라이트필드 카메라가 인간이나 기계가 표정을 판독할 때 어떤 정보를 활용하는지에 대한 단서를 제공할 수 있음을 확인했다.

정기훈 교수는 "연구팀이 개발한 초소형 라이트필드 카메라는 정량적으로 인간의 표정과 감정을 분석하기 위한 새로운 플랫폼으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ며 "모바일 헬스케어, 현장 진단, 사회 인지, 인간-기계 상호작용 등의 분야에서 활용될 것ˮ이라고 연구의 의미를 설명했다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 배상인 박사과정 졸업생이 주도한 이번 연구 결과는 국제저명학술지 `어드밴스드 인텔리전트 시스템즈(Advanced Intelligent Systems)'에 2021년 12월 16일 온라인 게재됐다. (논문명: Machine-Learned Light-Field Camera that Reads Facial Expression from High-Contrast and Illumination Invariant 3D Facial Images).

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 및 산업통상자원부의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.07 조회수 11096 사물인터넷 기반 다수의 뇌 신경회로 동시 원격제어 시스템 개발

우리 연구진이 인터넷을 이용해 뇌 신경회로를 원격 제어할 수 있는 무선 네트워크 기술을 개발했다. 이 기술을 활용하면 시간과 장소에 구애받지 않고 목표 동물의 뇌 신경회로를 정교하게 제어할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 미국 워싱턴 대학교(Washington University in St. Louis), 미국 콜로라도 대학교(University of Colorado Boulder) 연구팀과의 공동 연구를 통해 사물인터넷 기반의 뇌 신경회로 원격제어 시스템을 개발했다고 8일 밝혔다.

이번 개발 기술은 많은 시간과 인력이 있어야 하는 뇌 연구 및 다양한 신경과학 연구를 자동화시켜 다양한 퇴행성 뇌 질환과 정신질환의 발병 기전 규명과 치료법 개발의 가속화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 또한, 먼 거리에 있는 환자의 질환을 원격으로 치료하는 원격 의료 구현에도 활용될 수 있을 것으로 예상된다.

우리 대학 전기및전자공학부 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원과 김충연 박사과정, 그리고 워싱턴대 카일 파커(Kyle E. Parker) 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)' 11월 25일 字에 게재됐다. (논문명 : Scalable and modular wireless-network infrastructure for large-scale behavioural neuroscience)

전 세계적으로 고령화 시대에 접어드는 현 상황에서 알츠하이머병, 파킨슨병과 같은 뇌 질환들로 고통받는 환자 수가 급증하고 있다. 이에 따라 근본적인 뇌 질환 치료법을 개발하기 위해 뇌 기능 및 뇌 질환 발병기전을 규명하기 위한 뇌 연구가 매우 시급하지만, 뇌 연구의 진행 속도가 뇌 질환 환자의 증가 속도를 따라잡지 못하고 있어서 뇌 연구의 효율성을 극대화하기 위한 새로운 기술 개발이 절실히 요구된다.

기존 뇌 연구에 사용되던 대부분의 신경과학 장치들은 외부 장비와 선으로 연결된 유선 방식으로 구동됐지만, 이러한 방식은 피실험 동물들을 물리적으로 제약할 뿐 아니라 실험 진행자의 직접적인 개입이 불가피해 피실험 동물의 행동에 영향을 주는 `관찰자 효과'를 발생시켜서 정확한 뇌 연구 결과 도출을 어렵게 만든다. 아울러 모든 과정에서 실험자의 직접적인 조작이 요구돼 연구에 많은 시간과 인력, 비용이 발생하게 한다.

연구팀은 사물인터넷(Internet of Things; IoT) 기술을 접목해 다양한 다수의 뇌 이식용 기기들을 인터넷 원격으로 동시 제어하거나 예약된 스케줄에 따라 기기들이 자동으로 구동되도록 하는 무선 네트워크 시스템을 개발했다. 이를 통해 시간과 장소에 상관없이 목표 동물들의 특정 뇌 회로를 원격 제어하는 것을 가능하게 했다. 이 시스템은 사용자가 인터넷 웹사이트 기반의 무선 네트워크 플랫폼을 통해 뇌 이식용 장치의 원격제어, 자동화된 데이터 수집, 뇌 회로 제어 스케줄링 등의 다양한 기능을 손쉽게 구현할 수 있도록 설계됐다.

연구팀은 이 시스템의 뇌 신경회로 자동 원격제어 기능을 사용해 자체 제작한 무선 장치(뉴럴 임플란트)가 이식된 수십 마리의 쥐의 뇌 신경회로를 광유전학적 방법으로 사람의 개입 없이 정교하게 원격 자동 제어함으로써, 완전 자동화된 뇌 연구 실험에 적용 가능함을 입증했다. 이 실험을 통해 쥐의 먹이 섭취량, 활동량, 그리고 다른 쥐들과의 사회적 상호작용 빈도를 성공적으로 조절함으로써, 예약이 설정된 대로 다수 동물의 뇌 신경회로를 동시에 독립적으로 원격 제어할 수 있음을 보였다.

정 교수는 "개발된 원격제어 기술은 동물을 활용한 뇌 연구에 필요한 인간개입을 최소화함으로써 뇌 연구의 효율을 높이고 실험의 불확실성을 크게 줄일 수 있을 것ˮ이라며 "이 기술은 뇌 연구를 넘어, 많은 동물 실험을 필요로 하는 신약 개발, 병원 방문 없이 뇌 질환 및 다양한 질병을 치료하기 위한 원격 의료 구현에도 적용될 수 있을 것이다ˮ라고 말했다.

연구팀은 이 기술이 더욱 광범위하게 뇌 과학 연구 및 치료에 사용될 수 있게 하도록, 인공지능 기반의 실시간 뇌파 원격 모니터링 기술을 개발해 본 시스템과 접목하기 위한 연구를 계획하고 있다.

한편 이번 연구는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업, 한국연구재단이 추진하는 중견연구자지원사업 및 바이오의료기술개발사업, 미국 국립보건원의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.08 조회수 12571

사물인터넷 기반 다수의 뇌 신경회로 동시 원격제어 시스템 개발

우리 연구진이 인터넷을 이용해 뇌 신경회로를 원격 제어할 수 있는 무선 네트워크 기술을 개발했다. 이 기술을 활용하면 시간과 장소에 구애받지 않고 목표 동물의 뇌 신경회로를 정교하게 제어할 수 있다.

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 미국 워싱턴 대학교(Washington University in St. Louis), 미국 콜로라도 대학교(University of Colorado Boulder) 연구팀과의 공동 연구를 통해 사물인터넷 기반의 뇌 신경회로 원격제어 시스템을 개발했다고 8일 밝혔다.

이번 개발 기술은 많은 시간과 인력이 있어야 하는 뇌 연구 및 다양한 신경과학 연구를 자동화시켜 다양한 퇴행성 뇌 질환과 정신질환의 발병 기전 규명과 치료법 개발의 가속화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 또한, 먼 거리에 있는 환자의 질환을 원격으로 치료하는 원격 의료 구현에도 활용될 수 있을 것으로 예상된다.

우리 대학 전기및전자공학부 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원과 김충연 박사과정, 그리고 워싱턴대 카일 파커(Kyle E. Parker) 연구원이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 바이오메디컬 엔지니어링(Nature Biomedical Engineering)' 11월 25일 字에 게재됐다. (논문명 : Scalable and modular wireless-network infrastructure for large-scale behavioural neuroscience)