-

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06

조회수 30351

-

양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.05

조회수 85926

-

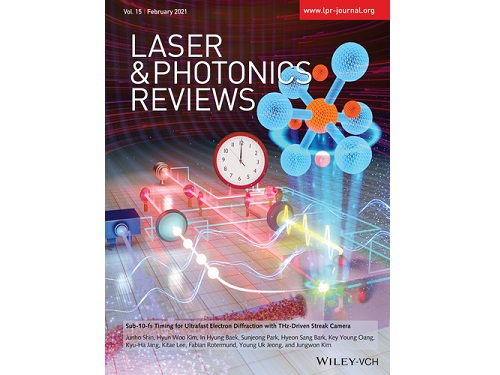

초고속 전자카메라의 성능을 한층 더 높여

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 한국원자력연구원 초고속 방사선 연구실과의 공동 연구를 통해 극초단 전자 펄스의 타이밍을 10펨토초(100조분의 1초) 안정도로 측정하고 제어하는 기술을 개발, 이를 적용해 초고속 전자카메라(전자회절장치)의 성능을 한층 더 높이는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

이 새로운 타이밍 안정화 기술을 이용하면 초고속 전자 회절(ultrafast electron diffraction, UED) 기법의 분석 능력을 크게 개선해 그래핀 등의 2차원 물질과 같은 첨단 물질들의 새로운 성질들을 규명할 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

신준호 박사(現 원자력(연))가 제1 저자로서 우리 대학 박사과정 중 수행한 연구 결과를 발표한 이번 성과는 국제학술지 `레이저 앤드 포토닉스 리뷰즈(Laser & Photonics Reviews; IF=10.655)'의 2021년 2월호 표지논문(front cover)으로 2월 11일 字 게재됐다. (논문명: Sub-10-fs timing for ultrafast electron diffraction with THz-driven streak camera)

극초단 전자 펄스를 기반으로 한 회절 분석 기법(UED)은 전자 펄스의 짧은 펄스폭(수십 펨토초)과 광속에 가까운 속도(99.2%)를 활용해 태양광 소자, 차세대 전기·전자 소재 개발 등 미래 첨단 산업 분야를 위한 연구에 활용되고 있다.

한국원자력연구원은 이미 세계에서 가장 성능이 우수한 전자카메라를 보유하고 있으며, 이 기술 개발을 통해 기존 전자 회절 기법의 분해능 개선뿐만 아니라 이전에는 불가능했던 원자 내의 전자 동역학 관측에도 도전하게 됐다.

기존의 전자 펄스의 타이밍 안정화 기술들은 전자를 생성하는 고주파 마이크로파 신호와 레이저를 개별적으로 안정화했으나, 전자 펄스 자체의 타이밍을 장시간 안정화하지는 못하는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 테라헤르츠파 스트리킹(streaking) 기술로 전자 펄스의 타이밍을 측정하고 제어하는 시스템을 구현했다.

이러한 테라헤르츠파 스트리킹 기술의 선결 조건으로 먼저 전자 펄스를 발생시키는 데 필요한 레이저와 마이크로파 신호들의 정밀한 측정과 제어가 이뤄져야 하며, 연구팀은 이를 위해 레이저와 마이크로파 간의 정밀 동기화 시스템, 광 펄스의 모니터링 시스템, 자석 기반 전자 펄스 압축 시스템 등 다양한 레이저-마이크로파-전자빔 안정화 장치들을 하나씩 구현하고 최적화했다.

최종적으로 측정한 전자 펄스와 테라헤르츠파 사이의 시간 차이는 모터를 활용해 제어하고 보정했으며, 그 결과 세계 최초로 전자 펄스의 타이밍을 5.5펨토초 수준으로 4,600초 동안 안정화할 수 있었다. 이는 기존의 세계 최고 성능보다 4배 이상 향상된 시간 안정도다.

김정원 교수는 "지속적으로 이루어지고 있는 전자 펄스의 타이밍 안정도 개선과 초고속 전자카메라의 성능 향상이 다양한 태양광 소재 개발이나 전자구름 관측 등 차세대 기초 및 산업 연구 수요를 맞출 수 있을 것ˮ이라고 전망했다.

한편 이번 연구는 한국원자력연구원 주요사업과 한국연구재단 중견연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

초고속 전자카메라의 성능을 한층 더 높여

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 한국원자력연구원 초고속 방사선 연구실과의 공동 연구를 통해 극초단 전자 펄스의 타이밍을 10펨토초(100조분의 1초) 안정도로 측정하고 제어하는 기술을 개발, 이를 적용해 초고속 전자카메라(전자회절장치)의 성능을 한층 더 높이는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

이 새로운 타이밍 안정화 기술을 이용하면 초고속 전자 회절(ultrafast electron diffraction, UED) 기법의 분석 능력을 크게 개선해 그래핀 등의 2차원 물질과 같은 첨단 물질들의 새로운 성질들을 규명할 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

신준호 박사(現 원자력(연))가 제1 저자로서 우리 대학 박사과정 중 수행한 연구 결과를 발표한 이번 성과는 국제학술지 `레이저 앤드 포토닉스 리뷰즈(Laser & Photonics Reviews; IF=10.655)'의 2021년 2월호 표지논문(front cover)으로 2월 11일 字 게재됐다. (논문명: Sub-10-fs timing for ultrafast electron diffraction with THz-driven streak camera)

극초단 전자 펄스를 기반으로 한 회절 분석 기법(UED)은 전자 펄스의 짧은 펄스폭(수십 펨토초)과 광속에 가까운 속도(99.2%)를 활용해 태양광 소자, 차세대 전기·전자 소재 개발 등 미래 첨단 산업 분야를 위한 연구에 활용되고 있다.

한국원자력연구원은 이미 세계에서 가장 성능이 우수한 전자카메라를 보유하고 있으며, 이 기술 개발을 통해 기존 전자 회절 기법의 분해능 개선뿐만 아니라 이전에는 불가능했던 원자 내의 전자 동역학 관측에도 도전하게 됐다.

기존의 전자 펄스의 타이밍 안정화 기술들은 전자를 생성하는 고주파 마이크로파 신호와 레이저를 개별적으로 안정화했으나, 전자 펄스 자체의 타이밍을 장시간 안정화하지는 못하는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 테라헤르츠파 스트리킹(streaking) 기술로 전자 펄스의 타이밍을 측정하고 제어하는 시스템을 구현했다.

이러한 테라헤르츠파 스트리킹 기술의 선결 조건으로 먼저 전자 펄스를 발생시키는 데 필요한 레이저와 마이크로파 신호들의 정밀한 측정과 제어가 이뤄져야 하며, 연구팀은 이를 위해 레이저와 마이크로파 간의 정밀 동기화 시스템, 광 펄스의 모니터링 시스템, 자석 기반 전자 펄스 압축 시스템 등 다양한 레이저-마이크로파-전자빔 안정화 장치들을 하나씩 구현하고 최적화했다.

최종적으로 측정한 전자 펄스와 테라헤르츠파 사이의 시간 차이는 모터를 활용해 제어하고 보정했으며, 그 결과 세계 최초로 전자 펄스의 타이밍을 5.5펨토초 수준으로 4,600초 동안 안정화할 수 있었다. 이는 기존의 세계 최고 성능보다 4배 이상 향상된 시간 안정도다.

김정원 교수는 "지속적으로 이루어지고 있는 전자 펄스의 타이밍 안정도 개선과 초고속 전자카메라의 성능 향상이 다양한 태양광 소재 개발이나 전자구름 관측 등 차세대 기초 및 산업 연구 수요를 맞출 수 있을 것ˮ이라고 전망했다.

한편 이번 연구는 한국원자력연구원 주요사업과 한국연구재단 중견연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09

조회수 93219

-

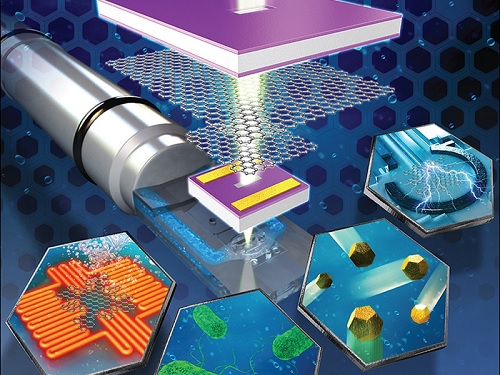

그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

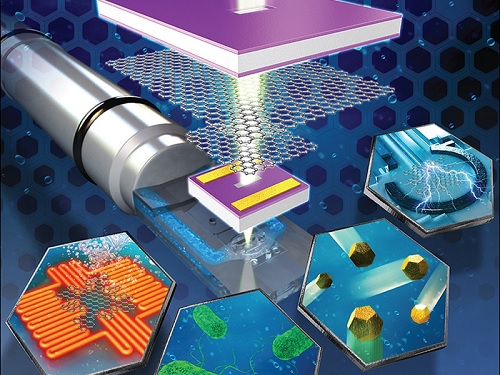

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.19

조회수 76167

-

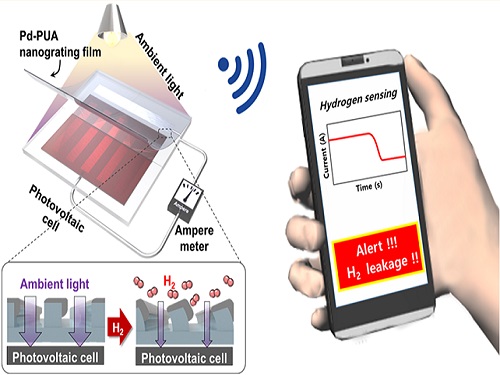

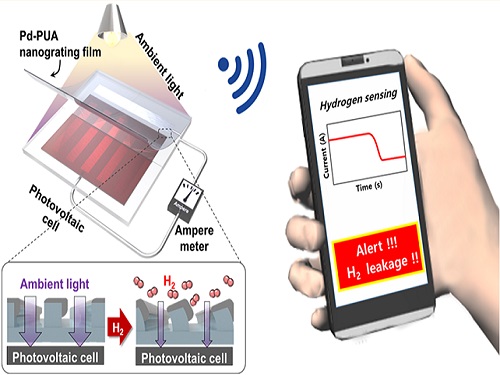

수소 가스 민감성 광투과도 변화 필름을 활용한 무전원 가스센서 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀과 전기및전자공학부 윤준보 교수, POSTECH 노준석 교수 공동 연구팀이 외부 전력 공급 없이도 장기간 안정적으로 동작할 수 있는 무전원 수소 감지 센서를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 유연한 폴리머 나노 창살(nanograting)의 한쪽 측벽에 팔라듐(Pd)을 비대칭적으로 코팅하면, 팔라듐(Pd)이 수소 분자를 흡수함에 따라 부피가 팽창하면서 폴리머 나노 창살이 기계적으로 굽혀 일종의 ‘커튼’과 같이 광투과도 변화를 일으킨다는 것을 발견했다. 이러한 현상을 활용하여 태양전지 표면에 감지막을 부착하면 수소 가스에 노출되었을 때 태양전지에 도달하는 빛을 가리고, 이는 태양전지 출력 변화로 이어져 외부의 전력 공급 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 포착하게 된다.

수소 가스는 석유화학, 반도체, 제약 등 다양한 산업에서 널리 활용되고 있으며 차세대 친환경 에너지원으로도 주목받고 있지만, 누출 발생 시 폭발의 위험이 큰 만큼 안전한 사용을 위해 지속적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 기존의 수소 감지 장치들은 지속적인 전원 공급이 필요해 다양한 무선환경에서 장시간 사용하는데 큰 제약이 있었다. 연구팀에서 개발한 무전원 수소 감지 센서는 외부 전원 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 예측할 수 있어 수소를 활용하는 다양한 무선 원격 환경에서 널리 활용될 것으로 기대된다.

연구팀은 센서의 성능을 극대화하기 위해 수치 시뮬레이션을 통해 팔라듐 코팅 조건(입사각)을 최적화해 0.1%의 저농도 수소 가스에 대해서도 높은 센서 민감도를 달성할 수 있었고, 또한 반복적인 수소 가스 노출 및 습도 변화에도 안정적인 신호를 유지하는 것을 검증했다.

특히 연구팀은 개발한 무전원 수소 센서를 모바일 장치에 탑재해 감지된 수소 농도를 스마트폰에서 원격으로 확인할 수 있는 시제품을 함께 선보여 실제 무선환경에서의 활용성을 높였다. 본 시제품은 수소 감지에 활용되는 태양전지뿐만 아니라 주변 광 세기 변화를 보상하기 위한 추가적인 태양전지를 탑재해 실시간 보상이 이뤄지며, 블루투스를 통해 스마트폰으로 신호를 전송한다. 스마트폰 앱에서는 수소 가스의 폭발 하한 농도인 4%를 초과했을 때 알람을 울려 사용자에게 알려준다.

박인규 교수는 “이번 연구는 첨단 나노기술을 통해 수소 가스를 정밀하게 감지할 수 있는 새로운 감지 메커니즘을 규명했을 뿐만 아니라 개발된 시제품은 센서 전원 공급이 원활하지 않은 원격지에서의 활용성을 크게 높여, 차세대 에너지원으로 주목받고 있는 수소의 안전한 사용에 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한국연구재단의 선도연구센터지원사업, 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 진행된 이 연구의 성과는 국제학술지 ‘ACS Nano’2020년 12월자에 게재됐다. (논문명: Chemo-Mechanically Operating Palladium-Polymer Nanograting Film for a Self-Powered H2 Gas Sensor)

수소 가스 민감성 광투과도 변화 필름을 활용한 무전원 가스센서 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀과 전기및전자공학부 윤준보 교수, POSTECH 노준석 교수 공동 연구팀이 외부 전력 공급 없이도 장기간 안정적으로 동작할 수 있는 무전원 수소 감지 센서를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 유연한 폴리머 나노 창살(nanograting)의 한쪽 측벽에 팔라듐(Pd)을 비대칭적으로 코팅하면, 팔라듐(Pd)이 수소 분자를 흡수함에 따라 부피가 팽창하면서 폴리머 나노 창살이 기계적으로 굽혀 일종의 ‘커튼’과 같이 광투과도 변화를 일으킨다는 것을 발견했다. 이러한 현상을 활용하여 태양전지 표면에 감지막을 부착하면 수소 가스에 노출되었을 때 태양전지에 도달하는 빛을 가리고, 이는 태양전지 출력 변화로 이어져 외부의 전력 공급 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 포착하게 된다.

수소 가스는 석유화학, 반도체, 제약 등 다양한 산업에서 널리 활용되고 있으며 차세대 친환경 에너지원으로도 주목받고 있지만, 누출 발생 시 폭발의 위험이 큰 만큼 안전한 사용을 위해 지속적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 기존의 수소 감지 장치들은 지속적인 전원 공급이 필요해 다양한 무선환경에서 장시간 사용하는데 큰 제약이 있었다. 연구팀에서 개발한 무전원 수소 감지 센서는 외부 전원 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 예측할 수 있어 수소를 활용하는 다양한 무선 원격 환경에서 널리 활용될 것으로 기대된다.

연구팀은 센서의 성능을 극대화하기 위해 수치 시뮬레이션을 통해 팔라듐 코팅 조건(입사각)을 최적화해 0.1%의 저농도 수소 가스에 대해서도 높은 센서 민감도를 달성할 수 있었고, 또한 반복적인 수소 가스 노출 및 습도 변화에도 안정적인 신호를 유지하는 것을 검증했다.

특히 연구팀은 개발한 무전원 수소 센서를 모바일 장치에 탑재해 감지된 수소 농도를 스마트폰에서 원격으로 확인할 수 있는 시제품을 함께 선보여 실제 무선환경에서의 활용성을 높였다. 본 시제품은 수소 감지에 활용되는 태양전지뿐만 아니라 주변 광 세기 변화를 보상하기 위한 추가적인 태양전지를 탑재해 실시간 보상이 이뤄지며, 블루투스를 통해 스마트폰으로 신호를 전송한다. 스마트폰 앱에서는 수소 가스의 폭발 하한 농도인 4%를 초과했을 때 알람을 울려 사용자에게 알려준다.

박인규 교수는 “이번 연구는 첨단 나노기술을 통해 수소 가스를 정밀하게 감지할 수 있는 새로운 감지 메커니즘을 규명했을 뿐만 아니라 개발된 시제품은 센서 전원 공급이 원활하지 않은 원격지에서의 활용성을 크게 높여, 차세대 에너지원으로 주목받고 있는 수소의 안전한 사용에 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한국연구재단의 선도연구센터지원사업, 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 진행된 이 연구의 성과는 국제학술지 ‘ACS Nano’2020년 12월자에 게재됐다. (논문명: Chemo-Mechanically Operating Palladium-Polymer Nanograting Film for a Self-Powered H2 Gas Sensor)

2021.01.18

조회수 72472

-

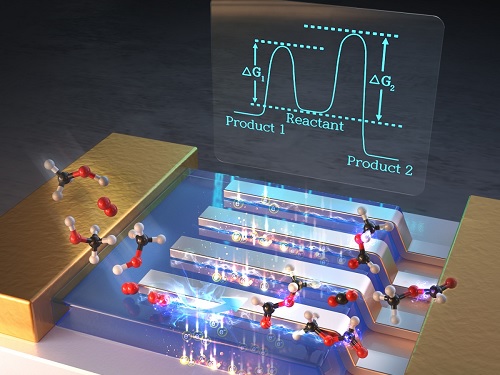

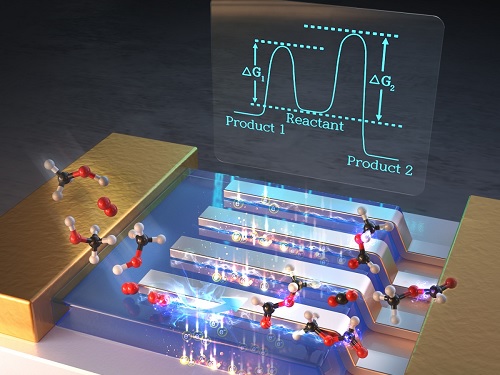

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11

조회수 66583

-

인공지능 기술을 이용한 유전자 전사인자 예측 시스템 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 생명공학과 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 인공지능을 이용해 단백질 서열로부터 *전사인자를 예측하는 시스템인 '딥티팩터(DeepTFactor)'를 개발했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 12월 28일 字 게재됐다. (논문명: DeepTFactor: A deep learning-based tool for the prediction of transcription factors)

※ 전사인자 (transcription factor) : 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질. 특정 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사를 조절한다.

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 제1 저자), 예 가오(Ye Gao) (UCSD, 제2 저자), 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) (UCSD, 제3 저자), 이상엽(교신저자) 포함 총 4명

전사인자는 특정한 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질이다. 전사인자로 인한 유전자 전사를 분석함으로써 유기체가 유전적 또는 환경적 변화에 어떻게 반응해 유전자의 발현을 제어하는지 이해할 수 있다. 이러한 점에서 유기체의 전사인자를 찾는 것은 유기체의 전사 조절 시스템 분석을 위한 첫 단계라고 할 수 있다.

지금까지 새로운 전사인자를 찾기 위해서는 이미 알려진 전사인자와의 상동성(유사한 성질)을 분석하거나, 기계학습(머신러닝)과 같은 데이터 기반의 접근 방식을 이용했다. 기존의 기계학습 모델을 이용하기 위해서는 분자의 물리 화학적 특성을 계산하거나, 생물학적 서열의 상동성을 분석하는 등, 해결하고자 하는 문제에 대한 전문 지식에 의존해 모델의 입력값으로 사용할 특징을 찾아내는 과정이 필요하다.

한편, 심층 학습(딥러닝)은 문제 해결을 위한 잠재적인 특징을 내재적으로 학습할 수 있기에 최근 다양한 생물학 분야에서 활용되고 있다. 하지만, 심층 학습을 이용한 예측 시스템의 경우 시스템 내부의 복잡한 연산 때문에 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 `블랙박스(black box)'라는 특징을 가지고 있다.

공동연구팀은 심층 학습 기법을 이용해 주어진 단백질 서열이 전사인자인지 예측할 수 있는 시스템인 딥티팩터(DeepTFactor)를 개발했다. 딥티팩터는 단백질 서열로부터 전사인자를 예측하기 위해 세 개의 병렬적인 합성곱 신경망(convolutional neural network)을 이용한다. 공동연구팀은 딥티팩터를 이용해 대장균(Escherichia coli K-12 MG1655)의 전사인자 332개를 예측했으며, 그중 3개의 전사인자의 게놈 전체 결합 위치(genome-wide binding site)를 실험으로 확인함으로써 딥티팩터의 성능을 검증했다.

공동연구팀은 나아가 딥티팩터의 추론 과정을 이해하기 위해 특징 지도 (saliency map) 기반의 심층 학습 모델 해석 방법론을 사용했다. 이를 통해 딥티팩터의 학습 과정에서 전사인자의 DNA의 결합 영역에 대한 정보가 명시적으로 주어지지 않았지만, 내재적으로 이를 학습해 예측에 활용한다는 사실을 확인했다.

연구팀 관계자에 따르면, 특정 생물군의 단백질 서열만을 위해 개발됐던 이전 예측 방법론들과 달리, 딥티팩터는 모든 생물군의 단백질 서열에서 우수한 성능을 보여 다양한 유기체의 전사 시스템 분석에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 개발한 딥티팩터를 이용해서 새롭게 발견되는 단백질 서열과 아직 특성화되지 않은 수많은 단백질 서열을 높은 처리 능력으로 분석할 수 있게 됐다”며 “이는 유기체의 전자 조절 네트워크 분석을 위한 기초 기술로써 활용 가능할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

인공지능 기술을 이용한 유전자 전사인자 예측 시스템 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 생명공학과 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 인공지능을 이용해 단백질 서열로부터 *전사인자를 예측하는 시스템인 '딥티팩터(DeepTFactor)'를 개발했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 12월 28일 字 게재됐다. (논문명: DeepTFactor: A deep learning-based tool for the prediction of transcription factors)

※ 전사인자 (transcription factor) : 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질. 특정 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사를 조절한다.

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 제1 저자), 예 가오(Ye Gao) (UCSD, 제2 저자), 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) (UCSD, 제3 저자), 이상엽(교신저자) 포함 총 4명

전사인자는 특정한 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질이다. 전사인자로 인한 유전자 전사를 분석함으로써 유기체가 유전적 또는 환경적 변화에 어떻게 반응해 유전자의 발현을 제어하는지 이해할 수 있다. 이러한 점에서 유기체의 전사인자를 찾는 것은 유기체의 전사 조절 시스템 분석을 위한 첫 단계라고 할 수 있다.

지금까지 새로운 전사인자를 찾기 위해서는 이미 알려진 전사인자와의 상동성(유사한 성질)을 분석하거나, 기계학습(머신러닝)과 같은 데이터 기반의 접근 방식을 이용했다. 기존의 기계학습 모델을 이용하기 위해서는 분자의 물리 화학적 특성을 계산하거나, 생물학적 서열의 상동성을 분석하는 등, 해결하고자 하는 문제에 대한 전문 지식에 의존해 모델의 입력값으로 사용할 특징을 찾아내는 과정이 필요하다.

한편, 심층 학습(딥러닝)은 문제 해결을 위한 잠재적인 특징을 내재적으로 학습할 수 있기에 최근 다양한 생물학 분야에서 활용되고 있다. 하지만, 심층 학습을 이용한 예측 시스템의 경우 시스템 내부의 복잡한 연산 때문에 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 `블랙박스(black box)'라는 특징을 가지고 있다.

공동연구팀은 심층 학습 기법을 이용해 주어진 단백질 서열이 전사인자인지 예측할 수 있는 시스템인 딥티팩터(DeepTFactor)를 개발했다. 딥티팩터는 단백질 서열로부터 전사인자를 예측하기 위해 세 개의 병렬적인 합성곱 신경망(convolutional neural network)을 이용한다. 공동연구팀은 딥티팩터를 이용해 대장균(Escherichia coli K-12 MG1655)의 전사인자 332개를 예측했으며, 그중 3개의 전사인자의 게놈 전체 결합 위치(genome-wide binding site)를 실험으로 확인함으로써 딥티팩터의 성능을 검증했다.

공동연구팀은 나아가 딥티팩터의 추론 과정을 이해하기 위해 특징 지도 (saliency map) 기반의 심층 학습 모델 해석 방법론을 사용했다. 이를 통해 딥티팩터의 학습 과정에서 전사인자의 DNA의 결합 영역에 대한 정보가 명시적으로 주어지지 않았지만, 내재적으로 이를 학습해 예측에 활용한다는 사실을 확인했다.

연구팀 관계자에 따르면, 특정 생물군의 단백질 서열만을 위해 개발됐던 이전 예측 방법론들과 달리, 딥티팩터는 모든 생물군의 단백질 서열에서 우수한 성능을 보여 다양한 유기체의 전사 시스템 분석에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 개발한 딥티팩터를 이용해서 새롭게 발견되는 단백질 서열과 아직 특성화되지 않은 수많은 단백질 서열을 높은 처리 능력으로 분석할 수 있게 됐다”며 “이는 유기체의 전자 조절 네트워크 분석을 위한 기초 기술로써 활용 가능할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.30

조회수 58141

-

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04

조회수 45040

-

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.04

조회수 42776

-

액정화면 깨뜨리지 않고 부드럽게 터치하는 인공손가락 개발

우리 대학 연구진이 액정 같이 깨어지기 쉬운 화면을 부드럽게 터치해 다양한 작업을 할 수 있는 인공손가락을 선보였다.

기계공학과 오일권 교수 연구팀이 스마트폰이나 햅틱 반응형 디스플레이를 정교하게 터치할 수 있는 소프트 터치 액츄에이터 기술을 개발했다고 밝혔다.

연구팀은 부드럽고 얇은 박막형의 소프트 터치 *액츄에이터를 원격으로 조정, 스마트폰 화면 위에서 전자피아노 연주하기, 전자책 넘기기, 화면스크롤하기 등을 시연해냈다.

※ 액츄에이터 : 전기적 신호를 기계적 운동으로 변환하는 장치

일종의 디지털 촉각인 ‘햅틱’을 구현, 사람 또는 전자디바이스와 섬세한 피드백을 주고받는 한편 가상현실이나 증강현실을 보다 실감나게 하려는 연구가 활발하다.

주로 부드러운 인공근육 기반 소프트 액츄에이터에 대한 연구가 많이 이뤄지고 있지만, 낮은 전압에서는 반응속도가 너무 느려 터치형 액츄에이터로 활용하기에 어려움이 있었다.

인체에 나쁜 영향을 주거나 디바이스의 오작동을 유발하지 않으면서 터치 피드백을 주고받기 위해서는 저전압 구동이 전제되어야 하기 때문이다.

이에 연구팀은 저전압에서도 빠르게 반응할 수 있는 높은 효율의 소프트 액츄에이터를 위한 새로운 소재를 물색하였다.

유연성을 위해 금속을 배제한 공유결합으로 된 다공성 고리화합물(*트라이어진 고리)을 합성하고 널리 쓰이는 전도성 고분자(PE DOT-PSS)를 결합했다.

※ 트라이어진 고리(Covalent Triazine Framework, CTF) : 다공성 내인성 미세조도(PIM-1) 고분자로 이루어진 물질

실제 이 소재의 액츄에이터로 만든 인공손가락은 낮은 전압(±0.5V)으로도 빠르게 큰 변형을 만들 수 있어 부드러운 터치반응을 유도할 수 있었다.

핵심은 다공성 탄소구조체로 인해 비표면적을 극대화한 것이다. 비표적을 넓혀 표면전하량을 늘리는 한편 작동속도와 반응성도 높일 수 있었다. 실제 0.5V에서 17mm 정도 구부러지는 변형을 확인했다.

개발된 소프트 터치 액츄에이터를 배열형태로 확장하여 스마트폰 전자피아노 어플리케이션 위에서 연속적 터치를 통해서‘Happy Birthday’를 연주하였으며 전자책넘기기와 화면스크롤 기능 등을 구현했다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 리더연구사업(창의연구)의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 10월 23일 게재됐다.

액정화면 깨뜨리지 않고 부드럽게 터치하는 인공손가락 개발

우리 대학 연구진이 액정 같이 깨어지기 쉬운 화면을 부드럽게 터치해 다양한 작업을 할 수 있는 인공손가락을 선보였다.

기계공학과 오일권 교수 연구팀이 스마트폰이나 햅틱 반응형 디스플레이를 정교하게 터치할 수 있는 소프트 터치 액츄에이터 기술을 개발했다고 밝혔다.

연구팀은 부드럽고 얇은 박막형의 소프트 터치 *액츄에이터를 원격으로 조정, 스마트폰 화면 위에서 전자피아노 연주하기, 전자책 넘기기, 화면스크롤하기 등을 시연해냈다.

※ 액츄에이터 : 전기적 신호를 기계적 운동으로 변환하는 장치

일종의 디지털 촉각인 ‘햅틱’을 구현, 사람 또는 전자디바이스와 섬세한 피드백을 주고받는 한편 가상현실이나 증강현실을 보다 실감나게 하려는 연구가 활발하다.

주로 부드러운 인공근육 기반 소프트 액츄에이터에 대한 연구가 많이 이뤄지고 있지만, 낮은 전압에서는 반응속도가 너무 느려 터치형 액츄에이터로 활용하기에 어려움이 있었다.

인체에 나쁜 영향을 주거나 디바이스의 오작동을 유발하지 않으면서 터치 피드백을 주고받기 위해서는 저전압 구동이 전제되어야 하기 때문이다.

이에 연구팀은 저전압에서도 빠르게 반응할 수 있는 높은 효율의 소프트 액츄에이터를 위한 새로운 소재를 물색하였다.

유연성을 위해 금속을 배제한 공유결합으로 된 다공성 고리화합물(*트라이어진 고리)을 합성하고 널리 쓰이는 전도성 고분자(PE DOT-PSS)를 결합했다.

※ 트라이어진 고리(Covalent Triazine Framework, CTF) : 다공성 내인성 미세조도(PIM-1) 고분자로 이루어진 물질

실제 이 소재의 액츄에이터로 만든 인공손가락은 낮은 전압(±0.5V)으로도 빠르게 큰 변형을 만들 수 있어 부드러운 터치반응을 유도할 수 있었다.

핵심은 다공성 탄소구조체로 인해 비표면적을 극대화한 것이다. 비표적을 넓혀 표면전하량을 늘리는 한편 작동속도와 반응성도 높일 수 있었다. 실제 0.5V에서 17mm 정도 구부러지는 변형을 확인했다.

개발된 소프트 터치 액츄에이터를 배열형태로 확장하여 스마트폰 전자피아노 어플리케이션 위에서 연속적 터치를 통해서‘Happy Birthday’를 연주하였으며 전자책넘기기와 화면스크롤 기능 등을 구현했다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 리더연구사업(창의연구)의 지원으로 수행된 이번 연구의 성과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)’에 10월 23일 게재됐다.

2020.11.05

조회수 34118

-

커피링 효과로 감염성 병원균 신속 진단키트 개발

감염성 병원균을 현장에서 육안으로 신속하고 정확하게 검출할 수 있는 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다. 의료시설 접근이 어려운 환경에서, 그리고 분자진단(RT-PCR) 장비의 대안으로 빠른 사용과 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 '커피링 등온 유전자 검출법(i-CoRi, isothermal coffee ring assay)' 개발에 성공했다고 16일 밝혔다.

'커피링 효과'란 사물 표면에 떨어진 커피 방울이 증발하면서 특징적인 링(ring) 모양이 생기는 효과다. 연구팀은 이 효과에서 아이디어를 얻어 상온에서 육안으로 병원균 유전자를 선택적으로 감별 및 고감도 검출이 가능한 기술을 개발했다. 이 기술은 RT-PCR 등 기존 분자진단 기술처럼 고가의 정밀한 장비가 필요한 문제점을 해소할 수 있다. 즉, 정 교수팀이 개발한 기술은 쉽고 간단한 POCT(point-of-care testing) 기술로 저가라는 게 큰 장점이다.

우리 대학 생명과학과 강유경 박사가 제1 저자로, 생명과학과 석박사통합과정 임산해, 나노과학기술대학원 석박사통합과정 류제성 학생이 공동저자로 참여한 이번 연구 결과는 바이오센서 분야 국제학술지 '바이오센서 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors & Bioelectronics, IF 10.257)' 9월 6일 字 온라인에 게재됐다. (논문명: Simple visualized readout of suppressed coffee ring patterns for rapid and isothermal genetic testing of antibacterial resistance)

정 교수 연구팀이 개발한 '커피링 등온 유전자 검출법'은 병원균 감염의 빠른 판별을 위해 시료를 표면에 떨어뜨려 커피링 패턴을 유도, 육안으로 관찰함으로써 병원균의 내성 종류를 선택적으로 정확하게 검출이 가능할 뿐 아니라 스마트폰 등을 이용한 모바일 진단이 가능한 기술이다.

콜로이드 용액이 기판 표면에서 증발할 때, 표면장력과 모세관 운동에 따라 미세입자들이 이를 포함하는 용액 방울 주변으로 이동해 특징적인 링 패턴을 형성한다. 연구팀은 표적 유전자 물질이 존재할 경우 미세입자와 유전자 물질의 선택적 인식에 의한 입자-핵산 물질 간 상호 응축을 유도해 링 패턴을 억제함으로써 병원균을 감별했다.

연구팀은 또 커피링 현상에 회전 환 증폭(rolling circle amplification) 기반의 등온 증폭기술을 융합했는데 융합과정에서 생성된 긴 단일 가닥의 표적 DNA 물질이 미세입자(직경 0.1~10 마이크로미터 가량) 크기로 응축되도록 효과를 극대화했다. 연구팀은 이밖에 *젭토 몰 농도 이하의 범위(sub-zeptomolar)에서도 병원균 표적 물질을 육안으로 검출하거나 스마트폰 등 모바일 장치를 통해 기록과 판독이 모두 가능한 기술을 개발했다.

☞ 젭토(zepto): 10^(-21) 을 뜻하는 접두어. 1 젭토 몰 농도는 용액 10 cc에 분자 6개가 존재하는 농도로, 기존의 현장 진단키트의 경우는 1 젭토 몰 농도의 약 1,000배 이상의 표적 물질이 존재해야 검출이 가능하다.

연구팀에서 개발한 '커피링 등온 유전자 검출' 기술은 신속하고 높은 선택성과 민감도를 지니고 있어 유전자상 2개 염기의 차이를 구별하며 별도의 분석 장비 없이 30분 이내에 항생제 내성 유전자 검출과 함께 혈청 등 복잡한 시료에서도 검출이 가능한 게 특징이다.

연구팀은 이와 함께 자동판독을 위한 진단키트로의 활용을 위해 미세입자에 의해 나타나는 공간 패턴의 이미지를 판독할 수 있는 알고리즘을 정립했고, 이를 통해 커피링 형성에 따른 감염 여부를 판별하는 데 성공했다.

정현정 교수는 "연구팀이 개발한 `커피링 등온 유전자 검출법'은 진료소나 클리닉 등에서 병상 분석을 위해서 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ면서 "현재 코로나바이러스감염증(COVID-19)을 진단하는 데 적용하기 위한 연구를 진행 중이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원 감염병위기대응기술개발사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업 지원을 통해 이뤄졌다.

커피링 효과로 감염성 병원균 신속 진단키트 개발

감염성 병원균을 현장에서 육안으로 신속하고 정확하게 검출할 수 있는 기술이 우리 연구진에 의해 개발됐다. 의료시설 접근이 어려운 환경에서, 그리고 분자진단(RT-PCR) 장비의 대안으로 빠른 사용과 활용이 기대된다.

우리 대학 생명과학과 정현정 교수 연구팀이 '커피링 등온 유전자 검출법(i-CoRi, isothermal coffee ring assay)' 개발에 성공했다고 16일 밝혔다.

'커피링 효과'란 사물 표면에 떨어진 커피 방울이 증발하면서 특징적인 링(ring) 모양이 생기는 효과다. 연구팀은 이 효과에서 아이디어를 얻어 상온에서 육안으로 병원균 유전자를 선택적으로 감별 및 고감도 검출이 가능한 기술을 개발했다. 이 기술은 RT-PCR 등 기존 분자진단 기술처럼 고가의 정밀한 장비가 필요한 문제점을 해소할 수 있다. 즉, 정 교수팀이 개발한 기술은 쉽고 간단한 POCT(point-of-care testing) 기술로 저가라는 게 큰 장점이다.

우리 대학 생명과학과 강유경 박사가 제1 저자로, 생명과학과 석박사통합과정 임산해, 나노과학기술대학원 석박사통합과정 류제성 학생이 공동저자로 참여한 이번 연구 결과는 바이오센서 분야 국제학술지 '바이오센서 앤 바이오일렉트로닉스(Biosensors & Bioelectronics, IF 10.257)' 9월 6일 字 온라인에 게재됐다. (논문명: Simple visualized readout of suppressed coffee ring patterns for rapid and isothermal genetic testing of antibacterial resistance)

정 교수 연구팀이 개발한 '커피링 등온 유전자 검출법'은 병원균 감염의 빠른 판별을 위해 시료를 표면에 떨어뜨려 커피링 패턴을 유도, 육안으로 관찰함으로써 병원균의 내성 종류를 선택적으로 정확하게 검출이 가능할 뿐 아니라 스마트폰 등을 이용한 모바일 진단이 가능한 기술이다.

콜로이드 용액이 기판 표면에서 증발할 때, 표면장력과 모세관 운동에 따라 미세입자들이 이를 포함하는 용액 방울 주변으로 이동해 특징적인 링 패턴을 형성한다. 연구팀은 표적 유전자 물질이 존재할 경우 미세입자와 유전자 물질의 선택적 인식에 의한 입자-핵산 물질 간 상호 응축을 유도해 링 패턴을 억제함으로써 병원균을 감별했다.

연구팀은 또 커피링 현상에 회전 환 증폭(rolling circle amplification) 기반의 등온 증폭기술을 융합했는데 융합과정에서 생성된 긴 단일 가닥의 표적 DNA 물질이 미세입자(직경 0.1~10 마이크로미터 가량) 크기로 응축되도록 효과를 극대화했다. 연구팀은 이밖에 *젭토 몰 농도 이하의 범위(sub-zeptomolar)에서도 병원균 표적 물질을 육안으로 검출하거나 스마트폰 등 모바일 장치를 통해 기록과 판독이 모두 가능한 기술을 개발했다.

☞ 젭토(zepto): 10^(-21) 을 뜻하는 접두어. 1 젭토 몰 농도는 용액 10 cc에 분자 6개가 존재하는 농도로, 기존의 현장 진단키트의 경우는 1 젭토 몰 농도의 약 1,000배 이상의 표적 물질이 존재해야 검출이 가능하다.

연구팀에서 개발한 '커피링 등온 유전자 검출' 기술은 신속하고 높은 선택성과 민감도를 지니고 있어 유전자상 2개 염기의 차이를 구별하며 별도의 분석 장비 없이 30분 이내에 항생제 내성 유전자 검출과 함께 혈청 등 복잡한 시료에서도 검출이 가능한 게 특징이다.

연구팀은 이와 함께 자동판독을 위한 진단키트로의 활용을 위해 미세입자에 의해 나타나는 공간 패턴의 이미지를 판독할 수 있는 알고리즘을 정립했고, 이를 통해 커피링 형성에 따른 감염 여부를 판별하는 데 성공했다.

정현정 교수는 "연구팀이 개발한 `커피링 등온 유전자 검출법'은 진료소나 클리닉 등에서 병상 분석을 위해서 유용하게 적용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ면서 "현재 코로나바이러스감염증(COVID-19)을 진단하는 데 적용하기 위한 연구를 진행 중이다ˮ고 밝혔다.

이번 연구는 한국보건산업진흥원 감염병위기대응기술개발사업 및 한국연구재단의 중견연구자지원사업 지원을 통해 이뤄졌다.

2020.09.16

조회수 31455

-

전자 신호의 오차를 1경분의 1초 수준으로 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 초고속 펄스 레이저를 이용하여 전자 신호의 시간 오차를 1경분의 1초(100아토초=10-16초) 이하 수준까지 측정하고 제어하는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용하면 매우 정밀한 시간 성능이 요구되는 차세대 데이터 변환기와 초고속 통신 및 집적회로의 성능을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 전자및정보공학과 정하연 교수팀과 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 22일자에 게재됐다. (논문명: Attosecond electronic timing with rising edges of photocurrent pulses)

초고속 펄스 레이저를 이용하면 기존의 기술들로 달성하기 어려웠던 시간 안정도를 얻을 수 있으며, 지난 십여년간 이러한 레이저로부터 하나의 마이크로파 주파수 성분을 걸러내어 낮은 위상잡음의 사인파 형태 전자 신호를 발생하는 연구가 세계적으로 활발하게 이루어졌다.

하지만 많은 디지털 및 정보통신 시스템들은 사인파가 아닌 펄스나 사각파 형태의 클럭 신호를 사용하는 경우가 많으며, 아직까지 초고속 레이저로부터 펄스 혹은 사각파 형태의 전자 클럭 신호를 생성하여 그 잡음 특성을 측정한 연구는 존재하지 않았다.

연구팀은 독자적으로 개발한 시간 오차 측정기술을 이용하여 초고속 레이저로부터 생성한 전류 펄스 신호의 시간 오차를 50아토초 분해능으로 측정할 수 있었다. 이를 통하여 전류 펄스의 상승에지(rising edge)에서의 시간 오차가 100아토초 수준으로 매우 작을 수 있음을 세계 최초로 규명했다.

연구팀은 또한 이러한 시간 오차가 광신호의 진폭 잡음이 시간 영역에서의 잡음으로 변환되는 과정에 의하여 제한된다는 것을 밝혔으며, 광신호의 진폭 잡음을 제어함으로써 전류펄스의 상승에지에서의 시간 오차를 64아토초 수준까지 제어할 수 있었다.

최근 전자 시스템과 데이터 속도가 급격하게 빨라짐에 따라 펄스나 사각파 형태의 전자 클럭 신호의 시간 오차를 줄이는 것이 매우 중요해지고 있으며, 고속 데이터 전송 및 데이터변환, 고속 칩간통신, 5G 통신 등에서는 이미 수십 펨토초(펨토초=10-15초, 1000조분이 1초) 수준의 시간 오차를 요구하고 있다. 이번 연구 결과는 초고속 레이저를 이용하면 이러한 최근의 요구보다도 훨씬 우수한 펨토초 이하의 100아토초(1경분의 1초) 수준까지도 전자 클럭 신호의 시간 오차를 제어할 수 있음을 의미한다. 따라서 이번 연구 결과를 이용하면 향후 초고속 레이저의 ICT 분야에서의 활용이 보다 본격화될 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “이미 이번 논문의 후속 결과로서 매우 작은 시간 오차를 가지는 광전류 펄스를 이용하여 전자칩에 클럭 신호를 주입하고 동작시키는 데에도 성공했다”고 밝히며, “초고속 레이저를 이용한 다양한 고성능 ICT 분야에서의 응용을 계속 연구할 계획”이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

전자 신호의 오차를 1경분의 1초 수준으로 제어하는 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 초고속 펄스 레이저를 이용하여 전자 신호의 시간 오차를 1경분의 1초(100아토초=10-16초) 이하 수준까지 측정하고 제어하는 기술을 개발했다. 이 기술을 이용하면 매우 정밀한 시간 성능이 요구되는 차세대 데이터 변환기와 초고속 통신 및 집적회로의 성능을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대된다.

현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 전자및정보공학과 정하연 교수팀과 공동연구로 수행된 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 7월 22일자에 게재됐다. (논문명: Attosecond electronic timing with rising edges of photocurrent pulses)

초고속 펄스 레이저를 이용하면 기존의 기술들로 달성하기 어려웠던 시간 안정도를 얻을 수 있으며, 지난 십여년간 이러한 레이저로부터 하나의 마이크로파 주파수 성분을 걸러내어 낮은 위상잡음의 사인파 형태 전자 신호를 발생하는 연구가 세계적으로 활발하게 이루어졌다.

하지만 많은 디지털 및 정보통신 시스템들은 사인파가 아닌 펄스나 사각파 형태의 클럭 신호를 사용하는 경우가 많으며, 아직까지 초고속 레이저로부터 펄스 혹은 사각파 형태의 전자 클럭 신호를 생성하여 그 잡음 특성을 측정한 연구는 존재하지 않았다.

연구팀은 독자적으로 개발한 시간 오차 측정기술을 이용하여 초고속 레이저로부터 생성한 전류 펄스 신호의 시간 오차를 50아토초 분해능으로 측정할 수 있었다. 이를 통하여 전류 펄스의 상승에지(rising edge)에서의 시간 오차가 100아토초 수준으로 매우 작을 수 있음을 세계 최초로 규명했다.

연구팀은 또한 이러한 시간 오차가 광신호의 진폭 잡음이 시간 영역에서의 잡음으로 변환되는 과정에 의하여 제한된다는 것을 밝혔으며, 광신호의 진폭 잡음을 제어함으로써 전류펄스의 상승에지에서의 시간 오차를 64아토초 수준까지 제어할 수 있었다.

최근 전자 시스템과 데이터 속도가 급격하게 빨라짐에 따라 펄스나 사각파 형태의 전자 클럭 신호의 시간 오차를 줄이는 것이 매우 중요해지고 있으며, 고속 데이터 전송 및 데이터변환, 고속 칩간통신, 5G 통신 등에서는 이미 수십 펨토초(펨토초=10-15초, 1000조분이 1초) 수준의 시간 오차를 요구하고 있다. 이번 연구 결과는 초고속 레이저를 이용하면 이러한 최근의 요구보다도 훨씬 우수한 펨토초 이하의 100아토초(1경분의 1초) 수준까지도 전자 클럭 신호의 시간 오차를 제어할 수 있음을 의미한다. 따라서 이번 연구 결과를 이용하면 향후 초고속 레이저의 ICT 분야에서의 활용이 보다 본격화될 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 “이미 이번 논문의 후속 결과로서 매우 작은 시간 오차를 가지는 광전류 펄스를 이용하여 전자칩에 클럭 신호를 주입하고 동작시키는 데에도 성공했다”고 밝히며, “초고속 레이저를 이용한 다양한 고성능 ICT 분야에서의 응용을 계속 연구할 계획”이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2020.07.24

조회수 25000

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06 조회수 30351

땀 검사로 건강 상태를 진단할 수 있는 전자소자 개발

우리 대학 전기및전자공학부 권경하 교수 연구팀이 성균관대학교 화학공학과 김종욱 박사과정 연구원(지도교수:김태일 교수, 성균관대학교 화학공학/고분자 공학부)과 땀의 체적 유량 및 총 손실을 실시간으로 측정하는 무선 전자 패치를 개발했다고 6일 밝혔다.

이 기술은 미국 노스웨스턴대 존 로저스 교수, 보스턴 소재 웨어리파이(Wearifi)사와 특허 출원 진행 중이며, 해당 연구 결과는 국제 학술지 `네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)'에 지난 3월 말 발표됐다. (논문명 : An on-skin platform for wireless monitoring of flow rate, cumulative loss and temperature of sweat in real time)

땀은 비침습적으로 수집할 수 있는 생체 유체로, 침습적인 혈액 채취와 비교해 채취하기가 쉽다는 분명한 이점을 제공한다. 이에 일상에서 실시간으로 땀 수집 및 성분 분석을 제공할 수 있는 웨어러블 기술에 대한 수요가 증가하고 있다.

땀과 화학 시약의 변색 반응을 이용해 다양한 생체 지표 수집이 가능하지만, 정확한 측정(발색)을 하려면 땀의 유량과 총 손실을 실시간으로 측정하는 것이 핵심적으로 요구된다. 이에 연구팀은 땀의 정량적 속도 및 체적 측정이 가능한 웨어러블 무선 전자 패치를 개발했고, 변색 반응을 이용해 땀 성분 분석이 가능한 미세 유체 시스템과 통합했다.

그 결과, 연구팀은 땀 내 염화물, 포도당 및 크레아틴 농도, 수소이온지수(pH) 및 체적 유량을 동시에 측정하는 데 최초로 성공했다. 측정한 지표는 낭포성 섬유증, 당뇨병, 신장 기능 장애, 대사성 알칼리증 진단 등에 활용할 수 있다.

연구팀은 땀이 수집되는 짧고 정교한 미세 유체 채널 외벽에 저전력 열원을 배치해 채널을 통과하는 땀과 열 교환을 유도했다. 땀의 유속이 증가함에 따라 열원의 하류와 상류의 온도 차이가 증가하는 것에 착안, 상·하류 온도 차이와 땀의 배출 속도 간의 정확한 관계를 규명했다. 그 결과, 생리학적으로 유의미하다고 인정되는 0~5마이크로리터/분(μl/min) 범위의 땀 속도를 정확하게 측정하는 데 성공했다. 웨어러블 패치로 측정한 데이터는 블루투스 통신이 가능한 스마트폰 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다.

이 패치는 미세 유체 채널을 통과하는 땀과 전자 회로가 완전히 분리되어, 기존 유속 측정 기기들의 유체와의 접촉으로 인한 부식 및 노후화에 취약하다는 단점을 극복했다. 또한, 얇고 유연한 회로 기판 인쇄 기법과 신축성 있는 실리콘 봉합 기술을 접목해 다양한 굴곡을 가진 피부 위에 편안하게 부착할 수 있도록 제작됐다. 땀 배출로 인한 피부 온도 변화를 실시간으로 감지하는 센서도 부착돼 있어 다양한 응용 분야에서 활용이 기대된다.

권경하 교수는 "개발된 무선 전자 패치는 개인별 수분 보충 전략, 탈수 증세 감지 및 기타 건강 관리에 폭넓게 활용할 수 있다ˮ면서 "피부 표면 근처의 혈관에서 혈류 속도를 측정하거나, 약물의 방출 속도를 실시간으로 측정해 정확한 투여량을 계산하는 등 체계화된 약물 전달 시스템에도 활용할 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 뇌과학원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.05.06 조회수 30351 양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.05 조회수 85926

양용수 교수팀, 나노물질 표면과 내부 3차원 원자구조 규명

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 인공신경망을 이용한 주사투과전자현미경(STEM) 기반 원자분해능 전자토모그래피 기술을 개발, 이를 적용해 백금 나노입자 표면과 내부의 3차원 원자 구조를 15 pm(피코미터)의 정밀도로 규명했다. 1 pm(피코미터)는 1 미터의 1조 분의 일에 해당하는 단위로, 15 pm의 정밀도는 수소 원자 반지름의 약 1/3 정도에 해당하는 매우 높은 수준이다.

전자토모그래피는 전자현미경으로 다양한 각도에서 측정된 2차원 투영된 이미지로부터 3차원 이미지를 얻어내는 기술이다. 최근 주사투과전자현미경과 3차원 토모그래피 재구성 알고리즘의 기술 발전으로 전자토모그래피의 분해능은 단일 원자까지 구분할 수 있는 수준에 이르렀다. 이를 통해 많은 나노물질의 구조와 물성의 근본적인 이해가 가능해졌다.

그러나 일반적인 전자토모그래피 실험에서는 시편을 탑재한 홀더 또는 그리드가 전자빔을 가리게 되는 실험적 제약으로 인해 고 각도(약 75도 이상)의 이미지 측정이 불가능하다. 이로 인해 고 각도 방향의 분해능이 저하되고, 재구성된 3차원 이미지에 원치 않는 노이즈들이 생겨난다. 이러한 현상을 손실 웨지 문제(missing wedge problem)라 부르며, 이러한 문제 때문에 기존의 전자토모그래피 방법으로는 표면/계면의 3차원 원자 구조를 고분해능으로 측정하기 힘들었다.

양용수 교수 연구팀은 인공신경망을 이용해 고 각도 방향의 데이터를 복원함으로써 이러한 손실 웨지 문제(missing wedge problem)를 해결하는 데 성공했다. 이를 통해 고분해능 3차원 표면/계면 원자 구조의 결정이 가능하게 됐고, 나노물질의 표면/계면에서 나타나는 물성의 메커니즘을 단일 원자 수준에서 근본적으로 해석할 수 있게 됐다.

물리학과 이주혁 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 3월 30일 字 게재됐다. (논문명 : Single-atom level determination of 3-dimensional surface atomic structure via neural network-assisted atomic electron tomography)

연구팀은 모든 물질은 원자들로 구성돼 있다는 원자성(atomicity)에 근거해 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터를 시뮬레이션을 통해 생성했다. 고 각도의 데이터가 손실된 불완전한 원자 구조 토모그래피 3차원 데이터와 이상적인 원자 구조 3차원 데이터 사이의 상관관계를 학습시키기 위해 인공지능 신경망(3d-unet기반 모델)을 지도학습했다. 원자성에 기반해 학습된 인공지능 신경망은 손실된 고 각도 데이터를 성공적으로 복원함으로써 손실 웨지 문제로 인한 분해능 저하 문제를 해결했다. 이는 높은 정밀도의 3차원 표면/계면 원자 구조 규명을 가능하게 한다.

연구팀은 개발된 인공신경망 기반 전자토모그래피 기술을 이용해 실제 백금 나노입자의 3차원 표면 및 내부 구조를 단일 원자 수준에서 규명할 수 있었다. 원자 구조의 정밀도는 인공신경망 적용 전 26 pm에서 적용 후 15 pm으로 큰 폭으로 향상됐다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "인공신경망 기반 전자토모그래피는 구성 원소, 물질의 구조/형태에 의존하지 않는 매우 일반적인 방법으로서, 전자토모그래피로 얻은 원자 구조 부피데이터에는 종류에 상관없이 바로 적용할 수 있다ˮ며 "이를 통해 많은 물질의 3차원 표면/계면 원자 구조가 정밀하게 규명되고, 표면/계면에서 일어나는 물성과 이에 연관된 메커니즘의 근본적인 이해를 바탕으로 고성능 촉매 개발 등에 응용될 것ˮ이라고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 글로벌 특이점 사업(M3I3)의 지원을 받아 수행됐다.

2021.04.05 조회수 85926 초고속 전자카메라의 성능을 한층 더 높여

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 한국원자력연구원 초고속 방사선 연구실과의 공동 연구를 통해 극초단 전자 펄스의 타이밍을 10펨토초(100조분의 1초) 안정도로 측정하고 제어하는 기술을 개발, 이를 적용해 초고속 전자카메라(전자회절장치)의 성능을 한층 더 높이는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

이 새로운 타이밍 안정화 기술을 이용하면 초고속 전자 회절(ultrafast electron diffraction, UED) 기법의 분석 능력을 크게 개선해 그래핀 등의 2차원 물질과 같은 첨단 물질들의 새로운 성질들을 규명할 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

신준호 박사(現 원자력(연))가 제1 저자로서 우리 대학 박사과정 중 수행한 연구 결과를 발표한 이번 성과는 국제학술지 `레이저 앤드 포토닉스 리뷰즈(Laser & Photonics Reviews; IF=10.655)'의 2021년 2월호 표지논문(front cover)으로 2월 11일 字 게재됐다. (논문명: Sub-10-fs timing for ultrafast electron diffraction with THz-driven streak camera)

극초단 전자 펄스를 기반으로 한 회절 분석 기법(UED)은 전자 펄스의 짧은 펄스폭(수십 펨토초)과 광속에 가까운 속도(99.2%)를 활용해 태양광 소자, 차세대 전기·전자 소재 개발 등 미래 첨단 산업 분야를 위한 연구에 활용되고 있다.

한국원자력연구원은 이미 세계에서 가장 성능이 우수한 전자카메라를 보유하고 있으며, 이 기술 개발을 통해 기존 전자 회절 기법의 분해능 개선뿐만 아니라 이전에는 불가능했던 원자 내의 전자 동역학 관측에도 도전하게 됐다.

기존의 전자 펄스의 타이밍 안정화 기술들은 전자를 생성하는 고주파 마이크로파 신호와 레이저를 개별적으로 안정화했으나, 전자 펄스 자체의 타이밍을 장시간 안정화하지는 못하는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 테라헤르츠파 스트리킹(streaking) 기술로 전자 펄스의 타이밍을 측정하고 제어하는 시스템을 구현했다.

이러한 테라헤르츠파 스트리킹 기술의 선결 조건으로 먼저 전자 펄스를 발생시키는 데 필요한 레이저와 마이크로파 신호들의 정밀한 측정과 제어가 이뤄져야 하며, 연구팀은 이를 위해 레이저와 마이크로파 간의 정밀 동기화 시스템, 광 펄스의 모니터링 시스템, 자석 기반 전자 펄스 압축 시스템 등 다양한 레이저-마이크로파-전자빔 안정화 장치들을 하나씩 구현하고 최적화했다.

최종적으로 측정한 전자 펄스와 테라헤르츠파 사이의 시간 차이는 모터를 활용해 제어하고 보정했으며, 그 결과 세계 최초로 전자 펄스의 타이밍을 5.5펨토초 수준으로 4,600초 동안 안정화할 수 있었다. 이는 기존의 세계 최고 성능보다 4배 이상 향상된 시간 안정도다.

김정원 교수는 "지속적으로 이루어지고 있는 전자 펄스의 타이밍 안정도 개선과 초고속 전자카메라의 성능 향상이 다양한 태양광 소재 개발이나 전자구름 관측 등 차세대 기초 및 산업 연구 수요를 맞출 수 있을 것ˮ이라고 전망했다.

한편 이번 연구는 한국원자력연구원 주요사업과 한국연구재단 중견연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 93219

초고속 전자카메라의 성능을 한층 더 높여

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 한국원자력연구원 초고속 방사선 연구실과의 공동 연구를 통해 극초단 전자 펄스의 타이밍을 10펨토초(100조분의 1초) 안정도로 측정하고 제어하는 기술을 개발, 이를 적용해 초고속 전자카메라(전자회절장치)의 성능을 한층 더 높이는 데 성공했다고 5일 밝혔다.

이 새로운 타이밍 안정화 기술을 이용하면 초고속 전자 회절(ultrafast electron diffraction, UED) 기법의 분석 능력을 크게 개선해 그래핀 등의 2차원 물질과 같은 첨단 물질들의 새로운 성질들을 규명할 수 있는 핵심 기술이 될 것으로 기대된다.

신준호 박사(現 원자력(연))가 제1 저자로서 우리 대학 박사과정 중 수행한 연구 결과를 발표한 이번 성과는 국제학술지 `레이저 앤드 포토닉스 리뷰즈(Laser & Photonics Reviews; IF=10.655)'의 2021년 2월호 표지논문(front cover)으로 2월 11일 字 게재됐다. (논문명: Sub-10-fs timing for ultrafast electron diffraction with THz-driven streak camera)

극초단 전자 펄스를 기반으로 한 회절 분석 기법(UED)은 전자 펄스의 짧은 펄스폭(수십 펨토초)과 광속에 가까운 속도(99.2%)를 활용해 태양광 소자, 차세대 전기·전자 소재 개발 등 미래 첨단 산업 분야를 위한 연구에 활용되고 있다.

한국원자력연구원은 이미 세계에서 가장 성능이 우수한 전자카메라를 보유하고 있으며, 이 기술 개발을 통해 기존 전자 회절 기법의 분해능 개선뿐만 아니라 이전에는 불가능했던 원자 내의 전자 동역학 관측에도 도전하게 됐다.

기존의 전자 펄스의 타이밍 안정화 기술들은 전자를 생성하는 고주파 마이크로파 신호와 레이저를 개별적으로 안정화했으나, 전자 펄스 자체의 타이밍을 장시간 안정화하지는 못하는 한계점이 있었다.

연구팀은 이러한 한계들을 극복하기 위해 테라헤르츠파 스트리킹(streaking) 기술로 전자 펄스의 타이밍을 측정하고 제어하는 시스템을 구현했다.

이러한 테라헤르츠파 스트리킹 기술의 선결 조건으로 먼저 전자 펄스를 발생시키는 데 필요한 레이저와 마이크로파 신호들의 정밀한 측정과 제어가 이뤄져야 하며, 연구팀은 이를 위해 레이저와 마이크로파 간의 정밀 동기화 시스템, 광 펄스의 모니터링 시스템, 자석 기반 전자 펄스 압축 시스템 등 다양한 레이저-마이크로파-전자빔 안정화 장치들을 하나씩 구현하고 최적화했다.

최종적으로 측정한 전자 펄스와 테라헤르츠파 사이의 시간 차이는 모터를 활용해 제어하고 보정했으며, 그 결과 세계 최초로 전자 펄스의 타이밍을 5.5펨토초 수준으로 4,600초 동안 안정화할 수 있었다. 이는 기존의 세계 최고 성능보다 4배 이상 향상된 시간 안정도다.

김정원 교수는 "지속적으로 이루어지고 있는 전자 펄스의 타이밍 안정도 개선과 초고속 전자카메라의 성능 향상이 다양한 태양광 소재 개발이나 전자구름 관측 등 차세대 기초 및 산업 연구 수요를 맞출 수 있을 것ˮ이라고 전망했다.

한편 이번 연구는 한국원자력연구원 주요사업과 한국연구재단 중견연구지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.03.09 조회수 93219 그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.19 조회수 76167

그래핀 이용해 아쿠아리움처럼 액체 내 물질을 관찰하는 현미경 기술 개발

우리 대학 신소재공학과 육종민 교수 연구팀이 그래핀을 이용해 유체 내 물질들의 분자, 원자 단위 고해상도 영상을 획득할 수 있는 전자현미경 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

이번 연구 결과로 유체에서 일어나는 다양한 반응들의 분자 단위, 원자 단위에서의 관찰이 쉬워졌으며, 그동안 관찰하지 못했던 물질의 합성 과정을 밝히고 바이러스 및 단백질들의 상호작용과 같은 생명 현상 규명의 실마리를 제공할 수 있는 등 기초 과학 및 공학 분야에서 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 신소재공학과 구건모 박사, 박정재 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials)'에 내지 삽화와 함께 1월 14일 字 게재됐다. (논문명 : Liquid-Flowing Graphene Chip-Based High-Resolution Electron Microscopy).

전자빔을 광원으로 이용하는 전자현미경 기술은 일반 광학현미경보다 약 수천 배가량 높은 배율에서 물질을 관찰할 수 있어, 나노미터(nm, 10억분의 1미터) 단위로 집적화되고 있는 반도체 공정에서 품질 관리와 코로나 바이러스와 같은 생체 분자의 구조를 규명하는 데 활발히 이용되고 있다.

그렇지만 전자현미경을 구동하기 위해서는 매우 높은 수준의 진공 상태가 필요하다. 진공에서 쉽게 증발하는 액체 샘플은 관찰하기가 힘들어 기존에는 액체 시료를 건조시키거나 시료를 급격히 냉동시키는 초저온 전자현미경 방식으로 관찰이 이뤄졌다. 하지만 이런 방식들은 시료가 정지된 상태에서 구조적인 정보만을 주기 때문에, 액상 전자현미경 기술과 같이 액체 내에서 일어나는 역동적인 현상을 관찰할 수 있는 기술에 관한 관심이 높아지고 있다.

전자현미경을 이용해 액체를 관찰하는 것은 아쿠아리움에서 물고기들을 관찰하는 것으로 비유할 수 있다. 물고기들을 선명하게 관찰하기 위해서는 높은 투과도를 가지고 수압을 견딜 수 있는 튼튼한 유리가 필요한 것처럼, 액상 투과전자현미경에서는 전자빔에 대해서 투명하며 높은 진공 상태를 견딜 수 있는 물질을 필요로 한다.

기존의 액상 전자현미경 기술은 약 50나노미터(nm) 두께의 질화 실리콘 막을 이용해 액체를 고진공으로부터 보호했지만, 이러한 막은 전자빔에 대해서 반투명하므로 물질을 흐릿하게 만들어 원자 단위의 관찰을 방해하고, 특히 단백질이나 바이러스와 같은 생체 분자들의 경우 명암을 높이는 염색 과정 없이는 쉽게 관찰할 수 없었다.

2012년 육 교수 연구팀은 이를 해결하기 위해 차세대 소재로 주목받고 있는 그래핀 두 층 사이에 액체를 가두는 그래핀 액상 셀 기술을 세계 최초로 도입했고, 이번 연구에서 이를 개선해 자유로운 액체 순환이 가능한 그래핀 아쿠아리움 전자현미경 이미징 플랫폼을 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 투과 막으로 이용한 그래핀은 원자 단위의 두께를 가지고 강철보다 200배 높은 강도를 가지고 있다. 또한 연구팀은 자유로운 액체 순환과 교환을 위해 30~100나노미터(nm) 두께의 액상 수로를 가지는 구조체를 반도체 제작 공정인 리소그래피 공정으로 구현해 그래핀 액상 유동 칩을 제작했다.

연구팀의 그래핀 액상 유동 칩은 약 4기압에 달하는 압력 차를 견딜 수 있으며, 기존보다 20배 빠른 액체 유동 조건에서도 안정적인 작동이 가능하다. 또한 기존 막보다 100배 정도 얇은 그래핀은 전자빔에 대해 투명하기 때문에 이를 이용해 원자 단위에서 물질을 선명하게 관찰할 수 있으며, 박테리아 및 생체 분자를 염색 과정 없이 온전히 관찰할 수 있다.

연구팀이 개발한 그래핀 액상 유동 칩은 체내의 혈관과 같은 역할을 할 수 있으므로 코로나 바이러스가 어떻게 감염을 일으키는지, 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환의 발병 원인으로 여겨지는 아밀로이드 섬유화가 어떻게 진행되는지 등과 같이 기존 기술로는 관찰할 수 없었던 현상들의 직접적인 관찰과 신약 개발에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.

육 교수는 "새로운 이미징 플랫폼의 개발은 과학 기술 발전의 토대가 되는 것으로, 액체 내 물질들을 분자 및 원자 단위로 관찰하면 자연의 가장 작은 단위에서 시작되는 다양한 현상들을 규명할 수 있으며, 이를 토대로 미지에 싸여있던 생명 현상의 비밀을 밝힐 수 있을 것으로 기대한다ˮ 라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성 미래기술 육성 센터의 지원을 받아 수행됐다.

2021.01.19 조회수 76167 수소 가스 민감성 광투과도 변화 필름을 활용한 무전원 가스센서 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀과 전기및전자공학부 윤준보 교수, POSTECH 노준석 교수 공동 연구팀이 외부 전력 공급 없이도 장기간 안정적으로 동작할 수 있는 무전원 수소 감지 센서를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 유연한 폴리머 나노 창살(nanograting)의 한쪽 측벽에 팔라듐(Pd)을 비대칭적으로 코팅하면, 팔라듐(Pd)이 수소 분자를 흡수함에 따라 부피가 팽창하면서 폴리머 나노 창살이 기계적으로 굽혀 일종의 ‘커튼’과 같이 광투과도 변화를 일으킨다는 것을 발견했다. 이러한 현상을 활용하여 태양전지 표면에 감지막을 부착하면 수소 가스에 노출되었을 때 태양전지에 도달하는 빛을 가리고, 이는 태양전지 출력 변화로 이어져 외부의 전력 공급 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 포착하게 된다.

수소 가스는 석유화학, 반도체, 제약 등 다양한 산업에서 널리 활용되고 있으며 차세대 친환경 에너지원으로도 주목받고 있지만, 누출 발생 시 폭발의 위험이 큰 만큼 안전한 사용을 위해 지속적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 기존의 수소 감지 장치들은 지속적인 전원 공급이 필요해 다양한 무선환경에서 장시간 사용하는데 큰 제약이 있었다. 연구팀에서 개발한 무전원 수소 감지 센서는 외부 전원 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 예측할 수 있어 수소를 활용하는 다양한 무선 원격 환경에서 널리 활용될 것으로 기대된다.

연구팀은 센서의 성능을 극대화하기 위해 수치 시뮬레이션을 통해 팔라듐 코팅 조건(입사각)을 최적화해 0.1%의 저농도 수소 가스에 대해서도 높은 센서 민감도를 달성할 수 있었고, 또한 반복적인 수소 가스 노출 및 습도 변화에도 안정적인 신호를 유지하는 것을 검증했다.

특히 연구팀은 개발한 무전원 수소 센서를 모바일 장치에 탑재해 감지된 수소 농도를 스마트폰에서 원격으로 확인할 수 있는 시제품을 함께 선보여 실제 무선환경에서의 활용성을 높였다. 본 시제품은 수소 감지에 활용되는 태양전지뿐만 아니라 주변 광 세기 변화를 보상하기 위한 추가적인 태양전지를 탑재해 실시간 보상이 이뤄지며, 블루투스를 통해 스마트폰으로 신호를 전송한다. 스마트폰 앱에서는 수소 가스의 폭발 하한 농도인 4%를 초과했을 때 알람을 울려 사용자에게 알려준다.

박인규 교수는 “이번 연구는 첨단 나노기술을 통해 수소 가스를 정밀하게 감지할 수 있는 새로운 감지 메커니즘을 규명했을 뿐만 아니라 개발된 시제품은 센서 전원 공급이 원활하지 않은 원격지에서의 활용성을 크게 높여, 차세대 에너지원으로 주목받고 있는 수소의 안전한 사용에 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한국연구재단의 선도연구센터지원사업, 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 진행된 이 연구의 성과는 국제학술지 ‘ACS Nano’2020년 12월자에 게재됐다. (논문명: Chemo-Mechanically Operating Palladium-Polymer Nanograting Film for a Self-Powered H2 Gas Sensor)

2021.01.18 조회수 72472

수소 가스 민감성 광투과도 변화 필름을 활용한 무전원 가스센서 기술 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀과 전기및전자공학부 윤준보 교수, POSTECH 노준석 교수 공동 연구팀이 외부 전력 공급 없이도 장기간 안정적으로 동작할 수 있는 무전원 수소 감지 센서를 개발했다고 18일 밝혔다.

연구팀은 유연한 폴리머 나노 창살(nanograting)의 한쪽 측벽에 팔라듐(Pd)을 비대칭적으로 코팅하면, 팔라듐(Pd)이 수소 분자를 흡수함에 따라 부피가 팽창하면서 폴리머 나노 창살이 기계적으로 굽혀 일종의 ‘커튼’과 같이 광투과도 변화를 일으킨다는 것을 발견했다. 이러한 현상을 활용하여 태양전지 표면에 감지막을 부착하면 수소 가스에 노출되었을 때 태양전지에 도달하는 빛을 가리고, 이는 태양전지 출력 변화로 이어져 외부의 전력 공급 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 포착하게 된다.

수소 가스는 석유화학, 반도체, 제약 등 다양한 산업에서 널리 활용되고 있으며 차세대 친환경 에너지원으로도 주목받고 있지만, 누출 발생 시 폭발의 위험이 큰 만큼 안전한 사용을 위해 지속적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 기존의 수소 감지 장치들은 지속적인 전원 공급이 필요해 다양한 무선환경에서 장시간 사용하는데 큰 제약이 있었다. 연구팀에서 개발한 무전원 수소 감지 센서는 외부 전원 없이도 수소 가스의 농도를 정밀하게 예측할 수 있어 수소를 활용하는 다양한 무선 원격 환경에서 널리 활용될 것으로 기대된다.

연구팀은 센서의 성능을 극대화하기 위해 수치 시뮬레이션을 통해 팔라듐 코팅 조건(입사각)을 최적화해 0.1%의 저농도 수소 가스에 대해서도 높은 센서 민감도를 달성할 수 있었고, 또한 반복적인 수소 가스 노출 및 습도 변화에도 안정적인 신호를 유지하는 것을 검증했다.

특히 연구팀은 개발한 무전원 수소 센서를 모바일 장치에 탑재해 감지된 수소 농도를 스마트폰에서 원격으로 확인할 수 있는 시제품을 함께 선보여 실제 무선환경에서의 활용성을 높였다. 본 시제품은 수소 감지에 활용되는 태양전지뿐만 아니라 주변 광 세기 변화를 보상하기 위한 추가적인 태양전지를 탑재해 실시간 보상이 이뤄지며, 블루투스를 통해 스마트폰으로 신호를 전송한다. 스마트폰 앱에서는 수소 가스의 폭발 하한 농도인 4%를 초과했을 때 알람을 울려 사용자에게 알려준다.

박인규 교수는 “이번 연구는 첨단 나노기술을 통해 수소 가스를 정밀하게 감지할 수 있는 새로운 감지 메커니즘을 규명했을 뿐만 아니라 개발된 시제품은 센서 전원 공급이 원활하지 않은 원격지에서의 활용성을 크게 높여, 차세대 에너지원으로 주목받고 있는 수소의 안전한 사용에 기여할 것으로 기대된다”라고 말했다.

한국연구재단의 선도연구센터지원사업, 나노·소재기술개발사업의 지원을 받아 진행된 이 연구의 성과는 국제학술지 ‘ACS Nano’2020년 12월자에 게재됐다. (논문명: Chemo-Mechanically Operating Palladium-Polymer Nanograting Film for a Self-Powered H2 Gas Sensor)

2021.01.18 조회수 72472 핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11 조회수 66583

핫전자(뜨거운 전자) 이용, 온실가스 저감원리 규명

우리 연구진이 금속-산화물 계면에서의 촉매 화학 반응 과정에 대한 메커니즘을 직접 밝히고, *핫전자(뜨거운 전자)가 촉매 선택도를 향상시키는 데 결정적인 요소임을 실시간 핫전자 검출을 통해 입증했다.

☞ 핫전자(Hot electron): 분자의 흡착, 화학 촉매 반응, 빛의 흡수와 같은 외부 에너지가 금속 표면에 전달될 때, 화학 에너지의 순간적인 전환과정에서 에너지가 올라간(물질의 자유전자보다 약 100배 높은) 상태의 전자를 말한다. 태양광을 전기에너지로 전환하는 데 사용되는 매개체로도 사용된다.

우리 대학 화학과 박정영 교수(기초과학연구원(IBS) 나노물질 및 화학반응 연구단 부연구단장), 신소재공학과 정연식 교수, 생명화학공학과 정유성 교수 공동연구팀이 차세대 고성능 촉매 설계에 활용할 수 있는 반응성 향상 원리의 기틀을 마련했다고 8일 밝혔다.

현재 에너지 사용량 절감과 친환경 화학 공정 개발이라는 글로벌 도전 과제를 해결하기 위해 새로운 고효율 촉매 소재 개발은 필수적이다. 친환경 화학을 위한 불균일 촉매의 궁극적인 목표는 원하는 생성물에 대해 높은 선택성을 가진 재료를 설계하는 것이다.

많은 화학 촉매 반응 중 알코올의 선택적 산화는 에너지 변환 및 화학 합성에서 중요한 변환 과정이며, 특히 메탄올의 부분 산화를 통해 생성되는 메틸 포르메이트는 포름알데히드 및 포름산과 같은 귀중한 화학 물질의 화학연료로 사용되는 고부가 가치 생성물이다. 따라서 지구온난화 문제의 핵심인 이산화탄소의 저감과 고부가 가치 화학연료 생성의 향상을 위해서는 열역학적인 장벽을 뛰어넘어 높은 선택도를 가지는 우수한 성능의 촉매 개발이 필요하다.

공동연구팀은 이를 해결하는 방안으로, 백금 나노선을 티타늄 산화물에 접합시켜 `금속 나노선-산화물 계면'이 정밀하게 제어되는 신개념의 촉매를 개발했고, 더 나아가 금속 나노선-산화물 계면 기반의 `핫전자 촉매소자'를 활용해 실시간으로 핫전자의 이동을 관찰했다. 연구진은 금속-산화물 계면이 형성되면 메틸 포르메이트의 생성효율이 향상되는 동시에 이산화탄소의 생성이 현저히 감소하는 점을 관찰했으며, 이 높은 선택도는 촉매 표면에 형성된 계면에서의 증폭된 핫전자의 생성과 연관이 있음을 규명했다.

또한 연구진은 계면에서의 증가된 촉매 성능을 실험뿐 아니라 이론적으로도 입증했다. 연구진은 금속 나노선-산화물 계면에서의 증폭된 촉매 선택도가 계면에서의 완전히 다른 촉매 반응 메커니즘에서 기인하는 것임을 양자역학 모델링 계산 결과 비교를 통해 증명했다.

연구를 주도한 화학과 박정영 교수는 "핫전자와 금속 나노선-산화물 계면을 이용해 온실가스인 이산화탄소의 생성을 줄이고 고부가 가치 화학연료의 생성을 증대시킬 수 있다ˮ며 "촉매의 선택도를 핫전자와 금속-산화물 계면을 통해서 제어할 수 있다는 개념은 에너지 전환 및 차세대 촉매 개발에 이용될 수 있고 지구온난화의 주원인인 온실가스의 저감 등의 응용성을 가질 거라고 예상된다ˮ고 말했다.

나노선과 산화물의 접합 연구를 주도한 신소재공학과 정연식 교수는 "기존의 촉매 소자 시스템에서는 기술적으로 어려웠던 금속-산화물 계면에서의 핫전자 검출을 아주 정밀한 나노선 프린팅 기술로 인해 가능하게 만든 연구며, 이 기술은 향후 다양한 차세대 하이브리드 촉매 개발에 활용할 수 있으리라 기대된다ˮ고 말했다.

이론적인 계산으로 계면과 촉매 선택도 간 관계 입증을 주도한 생명화학공학과 정유성 교수 역시 "촉매 화학 반응에서의 선택도를 높이기 위해 금속-산화물 계면이 중요한 역할을 할 수 있음을 실험적 관찰과 이론적인 양자 계산을 통해 증명한 연구로, 불균일 촉매를 이용한 화학 공정 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다ˮ 라고 언급했다.

우리 대학 화학과 이시우 박사가 제1 저자로 참여하고 기초과학연구원(IBS) 및 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 종합 과학분야의 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)에 1월 4일 字 게재됐다. (논문명 : Controlling hot electron flux and catalytic selectivity with nanoscale metal-oxide interfaces)

2021.01.11 조회수 66583 인공지능 기술을 이용한 유전자 전사인자 예측 시스템 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 생명공학과 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 인공지능을 이용해 단백질 서열로부터 *전사인자를 예측하는 시스템인 '딥티팩터(DeepTFactor)'를 개발했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 12월 28일 字 게재됐다. (논문명: DeepTFactor: A deep learning-based tool for the prediction of transcription factors)

※ 전사인자 (transcription factor) : 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질. 특정 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사를 조절한다.

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 제1 저자), 예 가오(Ye Gao) (UCSD, 제2 저자), 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) (UCSD, 제3 저자), 이상엽(교신저자) 포함 총 4명

전사인자는 특정한 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질이다. 전사인자로 인한 유전자 전사를 분석함으로써 유기체가 유전적 또는 환경적 변화에 어떻게 반응해 유전자의 발현을 제어하는지 이해할 수 있다. 이러한 점에서 유기체의 전사인자를 찾는 것은 유기체의 전사 조절 시스템 분석을 위한 첫 단계라고 할 수 있다.

지금까지 새로운 전사인자를 찾기 위해서는 이미 알려진 전사인자와의 상동성(유사한 성질)을 분석하거나, 기계학습(머신러닝)과 같은 데이터 기반의 접근 방식을 이용했다. 기존의 기계학습 모델을 이용하기 위해서는 분자의 물리 화학적 특성을 계산하거나, 생물학적 서열의 상동성을 분석하는 등, 해결하고자 하는 문제에 대한 전문 지식에 의존해 모델의 입력값으로 사용할 특징을 찾아내는 과정이 필요하다.

한편, 심층 학습(딥러닝)은 문제 해결을 위한 잠재적인 특징을 내재적으로 학습할 수 있기에 최근 다양한 생물학 분야에서 활용되고 있다. 하지만, 심층 학습을 이용한 예측 시스템의 경우 시스템 내부의 복잡한 연산 때문에 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 `블랙박스(black box)'라는 특징을 가지고 있다.

공동연구팀은 심층 학습 기법을 이용해 주어진 단백질 서열이 전사인자인지 예측할 수 있는 시스템인 딥티팩터(DeepTFactor)를 개발했다. 딥티팩터는 단백질 서열로부터 전사인자를 예측하기 위해 세 개의 병렬적인 합성곱 신경망(convolutional neural network)을 이용한다. 공동연구팀은 딥티팩터를 이용해 대장균(Escherichia coli K-12 MG1655)의 전사인자 332개를 예측했으며, 그중 3개의 전사인자의 게놈 전체 결합 위치(genome-wide binding site)를 실험으로 확인함으로써 딥티팩터의 성능을 검증했다.

공동연구팀은 나아가 딥티팩터의 추론 과정을 이해하기 위해 특징 지도 (saliency map) 기반의 심층 학습 모델 해석 방법론을 사용했다. 이를 통해 딥티팩터의 학습 과정에서 전사인자의 DNA의 결합 영역에 대한 정보가 명시적으로 주어지지 않았지만, 내재적으로 이를 학습해 예측에 활용한다는 사실을 확인했다.

연구팀 관계자에 따르면, 특정 생물군의 단백질 서열만을 위해 개발됐던 이전 예측 방법론들과 달리, 딥티팩터는 모든 생물군의 단백질 서열에서 우수한 성능을 보여 다양한 유기체의 전사 시스템 분석에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 개발한 딥티팩터를 이용해서 새롭게 발견되는 단백질 서열과 아직 특성화되지 않은 수많은 단백질 서열을 높은 처리 능력으로 분석할 수 있게 됐다”며 “이는 유기체의 전자 조절 네트워크 분석을 위한 기초 기술로써 활용 가능할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.30 조회수 58141

인공지능 기술을 이용한 유전자 전사인자 예측 시스템 개발

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수와 미국 캘리포니아대학교 샌디에이고캠퍼스(UCSD) 생명공학과 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) 교수 공동연구팀이 인공지능을 이용해 단백질 서열로부터 *전사인자를 예측하는 시스템인 '딥티팩터(DeepTFactor)'를 개발했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 국제학술지인 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 12월 28일 字 게재됐다. (논문명: DeepTFactor: A deep learning-based tool for the prediction of transcription factors)

※ 전사인자 (transcription factor) : 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질. 특정 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사를 조절한다.

※ 저자 정보 : 김기배(한국과학기술원, 제1 저자), 예 가오(Ye Gao) (UCSD, 제2 저자), 버나드 팔슨(Bernhard Palsson) (UCSD, 제3 저자), 이상엽(교신저자) 포함 총 4명

전사인자는 특정한 DNA 서열에 특이적으로 결합해 유전자의 전사(유전 정보를 복사하는 과정)를 조절하는 단백질이다. 전사인자로 인한 유전자 전사를 분석함으로써 유기체가 유전적 또는 환경적 변화에 어떻게 반응해 유전자의 발현을 제어하는지 이해할 수 있다. 이러한 점에서 유기체의 전사인자를 찾는 것은 유기체의 전사 조절 시스템 분석을 위한 첫 단계라고 할 수 있다.

지금까지 새로운 전사인자를 찾기 위해서는 이미 알려진 전사인자와의 상동성(유사한 성질)을 분석하거나, 기계학습(머신러닝)과 같은 데이터 기반의 접근 방식을 이용했다. 기존의 기계학습 모델을 이용하기 위해서는 분자의 물리 화학적 특성을 계산하거나, 생물학적 서열의 상동성을 분석하는 등, 해결하고자 하는 문제에 대한 전문 지식에 의존해 모델의 입력값으로 사용할 특징을 찾아내는 과정이 필요하다.

한편, 심층 학습(딥러닝)은 문제 해결을 위한 잠재적인 특징을 내재적으로 학습할 수 있기에 최근 다양한 생물학 분야에서 활용되고 있다. 하지만, 심층 학습을 이용한 예측 시스템의 경우 시스템 내부의 복잡한 연산 때문에 추론 과정을 직접 확인할 수 없는 `블랙박스(black box)'라는 특징을 가지고 있다.

공동연구팀은 심층 학습 기법을 이용해 주어진 단백질 서열이 전사인자인지 예측할 수 있는 시스템인 딥티팩터(DeepTFactor)를 개발했다. 딥티팩터는 단백질 서열로부터 전사인자를 예측하기 위해 세 개의 병렬적인 합성곱 신경망(convolutional neural network)을 이용한다. 공동연구팀은 딥티팩터를 이용해 대장균(Escherichia coli K-12 MG1655)의 전사인자 332개를 예측했으며, 그중 3개의 전사인자의 게놈 전체 결합 위치(genome-wide binding site)를 실험으로 확인함으로써 딥티팩터의 성능을 검증했다.

공동연구팀은 나아가 딥티팩터의 추론 과정을 이해하기 위해 특징 지도 (saliency map) 기반의 심층 학습 모델 해석 방법론을 사용했다. 이를 통해 딥티팩터의 학습 과정에서 전사인자의 DNA의 결합 영역에 대한 정보가 명시적으로 주어지지 않았지만, 내재적으로 이를 학습해 예측에 활용한다는 사실을 확인했다.

연구팀 관계자에 따르면, 특정 생물군의 단백질 서열만을 위해 개발됐던 이전 예측 방법론들과 달리, 딥티팩터는 모든 생물군의 단백질 서열에서 우수한 성능을 보여 다양한 유기체의 전사 시스템 분석에 활용 가능할 것으로 기대된다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구에서 개발한 딥티팩터를 이용해서 새롭게 발견되는 단백질 서열과 아직 특성화되지 않은 수많은 단백질 서열을 높은 처리 능력으로 분석할 수 있게 됐다”며 “이는 유기체의 전자 조절 네트워크 분석을 위한 기초 기술로써 활용 가능할 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.30 조회수 58141 생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04 조회수 45040

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04 조회수 45040 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.04 조회수 42776

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.