-

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

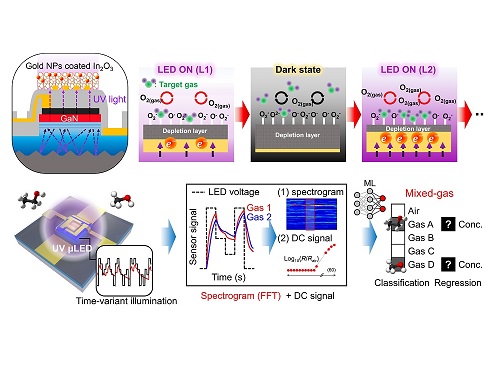

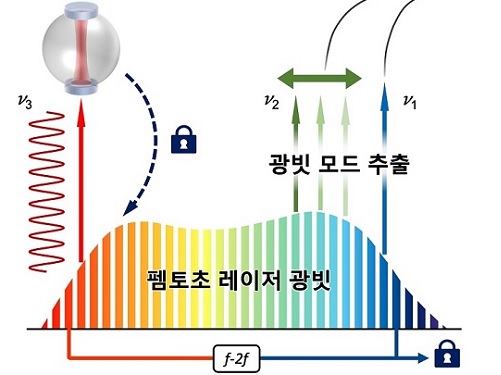

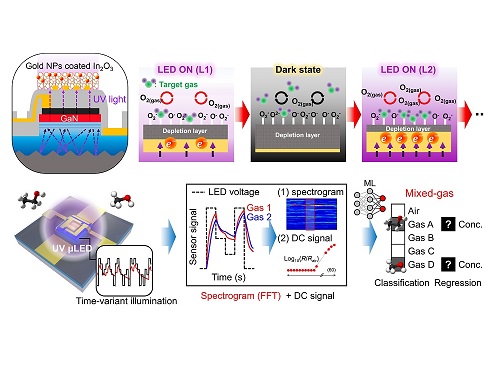

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14

조회수 6123

-

항암 백신 찾는 ‘딥네오(DeepNeo)’ 개발

신생항원이란 암세포의 돌연변이에서 나온 단백질 조각 중 면역반응을 유도할 수 있는 항원들로서 항암 백신 개발의 이상적인 대상으로 주목받고 있다. 모더나 및 바이오엔텍은 암 치료를 위한 신생항원 백신용으로 개발하던 mRNA 플랫폼을 사용해 COVID-19 백신을 성공적으로 개발한 바 있으며, 현재 대규모 제약회사들과 함께 신생항원 암 백신 임상시험을 진행하고 있다. 이런 암 백신 개발을 위해 핵심적인 단계인 환자 맞춤형 신생항원 발굴에 활용될 인공지능 플랫폼이 개발되어 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수가 ㈜펜타메딕스와의 공동연구를 통해 개인 맞춤 치료용 암 백신에 사용될 수 있는 신생항원을 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발하고 웹서비스를 구축했다고 17일 밝혔다.

최정균 교수 연구팀은 딥러닝을 이용해 실제로 T 세포 면역반응을 유도할 수 있는 신생항원을 발굴하는 AI 모델을 개발했으며, 연구자들이 손쉽게 활용할 수 있는 웹서비스를 구축해 DeepNeo라는 이름으로 공개했다 (https://deepneo.net).

기존의 신생항원 발굴 방법론은 MHC* 단백질과 결합할 수 있는 돌연변이를 예측하는 데에 한정되어 있었다. 그러나 암 백신이 효과가 있으려면 돌연변이가 MHC와 결합할 뿐만 아니라 그 결합체가 실제로 T 세포 면역반응을 유발할 수 있어야 하는데, 기존 기술로는 그것이 불가능했다. 따라서 현재 암 백신 임상시험들은 이 결합체들이 실제로 면역반응을 자극할 수 있는지를 알 수 없는 상태로 진행되고 있다.

*MHC란 외부에서 들어온 병원균이나 암세포에서 발생한 항원과 결합하여 우리 몸의 면역세포에 제시해 줌으로써 면역반응을 활성화시키는 역할을 하는 단백질을 일컬음

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 개념의 딥러닝 모델을 구축했고, 여러 빅데이터 분석을 통하여 면역성 및 항암 반응성이 뛰어난 신생항원을 발굴할 수 있음을 확인했다. 따라서 이번에 웹서비스 형태로 구축한 방법론은T 세포 반응을 효과적으로 유도할 수 있는 항암 백신 개발에 활용될 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김정연 박사과정이 제1 저자로 개발한 핵심 알고리즘은 지난 1월 국제 학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 에 출판됐으며, 이후 ㈜펜타메딕스의 노승재 박사, 방효은 연구원과의 공동연구를 통해 딥러닝 성능이 더욱 개선된 AI 모델이 웹서비스 형태로 개발돼 이번 4월 국제 학술지 ‘핵산 연구(Nucleic Acids Research)’를 통해 공개됐다.

최정균 교수는 “코로나 백신에서 mRNA 플랫폼이 검증된 만큼 이번에 개발된 AI 기술이 암 백신의 상용화에도 도움이 되기를 희망한다.”고 밝혔다. ㈜펜타메딕스 조대연 대표는 “이번 공동연구를 통해 개발된 플랫폼을 적용한 개인맞춤형 암 백신의 사업화에 박차를 가하겠다”고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

항암 백신 찾는 ‘딥네오(DeepNeo)’ 개발

신생항원이란 암세포의 돌연변이에서 나온 단백질 조각 중 면역반응을 유도할 수 있는 항원들로서 항암 백신 개발의 이상적인 대상으로 주목받고 있다. 모더나 및 바이오엔텍은 암 치료를 위한 신생항원 백신용으로 개발하던 mRNA 플랫폼을 사용해 COVID-19 백신을 성공적으로 개발한 바 있으며, 현재 대규모 제약회사들과 함께 신생항원 암 백신 임상시험을 진행하고 있다. 이런 암 백신 개발을 위해 핵심적인 단계인 환자 맞춤형 신생항원 발굴에 활용될 인공지능 플랫폼이 개발되어 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수가 ㈜펜타메딕스와의 공동연구를 통해 개인 맞춤 치료용 암 백신에 사용될 수 있는 신생항원을 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발하고 웹서비스를 구축했다고 17일 밝혔다.

최정균 교수 연구팀은 딥러닝을 이용해 실제로 T 세포 면역반응을 유도할 수 있는 신생항원을 발굴하는 AI 모델을 개발했으며, 연구자들이 손쉽게 활용할 수 있는 웹서비스를 구축해 DeepNeo라는 이름으로 공개했다 (https://deepneo.net).

기존의 신생항원 발굴 방법론은 MHC* 단백질과 결합할 수 있는 돌연변이를 예측하는 데에 한정되어 있었다. 그러나 암 백신이 효과가 있으려면 돌연변이가 MHC와 결합할 뿐만 아니라 그 결합체가 실제로 T 세포 면역반응을 유발할 수 있어야 하는데, 기존 기술로는 그것이 불가능했다. 따라서 현재 암 백신 임상시험들은 이 결합체들이 실제로 면역반응을 자극할 수 있는지를 알 수 없는 상태로 진행되고 있다.

*MHC란 외부에서 들어온 병원균이나 암세포에서 발생한 항원과 결합하여 우리 몸의 면역세포에 제시해 줌으로써 면역반응을 활성화시키는 역할을 하는 단백질을 일컬음

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 개념의 딥러닝 모델을 구축했고, 여러 빅데이터 분석을 통하여 면역성 및 항암 반응성이 뛰어난 신생항원을 발굴할 수 있음을 확인했다. 따라서 이번에 웹서비스 형태로 구축한 방법론은T 세포 반응을 효과적으로 유도할 수 있는 항암 백신 개발에 활용될 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김정연 박사과정이 제1 저자로 개발한 핵심 알고리즘은 지난 1월 국제 학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 에 출판됐으며, 이후 ㈜펜타메딕스의 노승재 박사, 방효은 연구원과의 공동연구를 통해 딥러닝 성능이 더욱 개선된 AI 모델이 웹서비스 형태로 개발돼 이번 4월 국제 학술지 ‘핵산 연구(Nucleic Acids Research)’를 통해 공개됐다.

최정균 교수는 “코로나 백신에서 mRNA 플랫폼이 검증된 만큼 이번에 개발된 AI 기술이 암 백신의 상용화에도 도움이 되기를 희망한다.”고 밝혔다. ㈜펜타메딕스 조대연 대표는 “이번 공동연구를 통해 개발된 플랫폼을 적용한 개인맞춤형 암 백신의 사업화에 박차를 가하겠다”고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.17

조회수 8625

-

산업 균주 제작 및 병원균 억제 범용기술 개발

박테리아는 우리 일상에서 김치, 된장, 술 등 식품에 활용되어 왔을 뿐만 아니라 최근에는 대사 공학을 통해 플라스틱, 영양제, 사료, 의약품 등을 생산하는 산업용 세포 공장으로 활약하고 있다. 하지만 유익한 박테리아 외에도 다양한 감염성 질병을 일으키는 폐렴균, 살모넬라균 등 병원균이 있어 대사공학적 기법을 통해 유해한 병원균은 병원성을 억제하거나 사멸을 유도하고, 유익한 산업용 박테리아는 고부가가치 물질을 고효율로 생산할 수 있도록 조작하는 것이 중요하다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다고 10일 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 24일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Targeted and high-throughput gene knockdown in diverse bacteria using synthetic sRNAs

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 조재성(한국과학기술원, 현 MIT 박사후연구원, 공동 제1저자), 양동수(한국과학기술원, 현 고려대학교 조교수, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), Mohammad Ghiffary (한국과학기술원, 공동저자), 한태희 (한국과학기술원, 공동저자), 최경록 (한국과학기술원, 공동저자), 문천우 (한국과학기술원, 공동저자), Hengrui Zhou (한국과학기술원, 공동저자), 류재용 (한국과학기술원, 현 덕성여자대학교 조교수, 공동저자), 김현욱 (한국과학기술원, 공동저자) - 총 11명

sRNA는 대장균에서 표적 유전자를 억제하기 위해 합성 조절하는 효과적인 도구이지만 그동안 대장균과 같은 그람 음성균 외에 산업적으로 유용한 고초균이나 코리네박테리움 같은 그람 양성균에서는 적용이 어려웠다.

이에 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀은 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다. 연구팀은 우선 미생물 데이터베이스를 이용해 수천 종의 미생물 유래 sRNA 시스템을 검토했고, 그중 가장 높은 유전자 억제능을 보여준 `고초균(Bacillus subtilis)' 박테리아 유래 sRNA 시스템을 최종 선정했고 이를 ’광범위 미생물 적용 sRNA‘(Broad-Host-Range sRNA, 이하 BHR-sRNA)라고 명명했다.

sRNA와 유사한 시스템으로는 유전자 가위로 잘 알려진 크리스퍼(CRISPR)를 개량한 크리스퍼 간섭(CRISPR interference, CRISPRi) 시스템이 있다. 유전자 가위의 핵심인 Cas9 단백질에 돌연변이를 일으켜 DNA를 자르지 않으면서 유전자 전사 과정만을 억제해 유전자 발현을 억제하는 시스템인데, Cas9 단백질의 분자량이 매우 높아 몇몇 박테리아에서 성장을 저해하는 현상이 보고됐다. 하지만 이번 연구에서 개발한 BHR-sRNA 시스템은 박테리아의 성장에 전혀 영향을 끼치지 않으면서도 CRISPR 간섭과 유사한 유전자 억제능을 보였다.

BHR-sRNA 시스템의 범용성을 검증하기 위해 연구팀은 다양한 그람 음성균 및 그람 양성균 16종을 선정하여 테스트했고, 그중 15종의 박테리아에서 BHR-sRNA 시스템이 성공적으로 작동함을 증명했다. 또한, 10종의 박테리아에서 기존의 대장균 기반 sRNA 시스템보다 유전자 억제능이 뛰어남을 증명했다. 이와 같이 BHR-sRNA 시스템은 다양한 박테리아에서 효과적으로 유전자 발현을 억제할 수 있는 범용 도구임을 입증했다.

최근 점차 심각해져 가는 항생제 내성 병원균 문제를 해결하기 위해, 연구팀은 BHR-sRNA를 이용해 독성인자를 생산하는 유전자를 억제하고, 결과적으로 병원성을 억제하고자 했다. 특히 BHR-sRNA를 활용해 병원 발생 감염균인 표피포도상 구균(Staphylococcus epidermidis)에서 항생제 내성의 원인 중 하나인 바이오필름 형성을 73% 억제할 수 있었고, 폐렴균인 폐렴막대균(Klebsiella pneumoniae)에서 항생제 내성을 58% 약화하는 결과를 보였다. 연구팀은 또한, BHR-sRNA를 산업용 박테리아에 적용해 표적 물질을 고효율로 생산하고자 했다. 특히 폴리아마이드 고분자의 원재료인 발레로락탐(valerolactam), 포도향 첨가제인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate), 그리고 청색 천연염료인 인디고이딘(indigoidine)을 최고 농도로 생산할 수 있었다.

이번 연구를 통해 개발한 BHR-sRNA를 활용해 다양한 산업공정으로의 응용이 기대되며, 항생제 내성 병원균 퇴치를 통한 연구에도 활용될 수 있으리라 기대된다. 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “기존에는 각각의 박테리아마다 유전자 억제 도구를 새로 개발해야 했는데, 이번 연구를 통해 다양한 박테리아에서 범용으로 작동하는 도구를 개발했다”며 “앞으로 합성생물학과 대사공학, 그리고 병원균 대응연구 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

산업 균주 제작 및 병원균 억제 범용기술 개발

박테리아는 우리 일상에서 김치, 된장, 술 등 식품에 활용되어 왔을 뿐만 아니라 최근에는 대사 공학을 통해 플라스틱, 영양제, 사료, 의약품 등을 생산하는 산업용 세포 공장으로 활약하고 있다. 하지만 유익한 박테리아 외에도 다양한 감염성 질병을 일으키는 폐렴균, 살모넬라균 등 병원균이 있어 대사공학적 기법을 통해 유해한 병원균은 병원성을 억제하거나 사멸을 유도하고, 유익한 산업용 박테리아는 고부가가치 물질을 고효율로 생산할 수 있도록 조작하는 것이 중요하다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다고 10일 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 24일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Targeted and high-throughput gene knockdown in diverse bacteria using synthetic sRNAs

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 조재성(한국과학기술원, 현 MIT 박사후연구원, 공동 제1저자), 양동수(한국과학기술원, 현 고려대학교 조교수, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), Mohammad Ghiffary (한국과학기술원, 공동저자), 한태희 (한국과학기술원, 공동저자), 최경록 (한국과학기술원, 공동저자), 문천우 (한국과학기술원, 공동저자), Hengrui Zhou (한국과학기술원, 공동저자), 류재용 (한국과학기술원, 현 덕성여자대학교 조교수, 공동저자), 김현욱 (한국과학기술원, 공동저자) - 총 11명

sRNA는 대장균에서 표적 유전자를 억제하기 위해 합성 조절하는 효과적인 도구이지만 그동안 대장균과 같은 그람 음성균 외에 산업적으로 유용한 고초균이나 코리네박테리움 같은 그람 양성균에서는 적용이 어려웠다.

이에 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀은 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다. 연구팀은 우선 미생물 데이터베이스를 이용해 수천 종의 미생물 유래 sRNA 시스템을 검토했고, 그중 가장 높은 유전자 억제능을 보여준 `고초균(Bacillus subtilis)' 박테리아 유래 sRNA 시스템을 최종 선정했고 이를 ’광범위 미생물 적용 sRNA‘(Broad-Host-Range sRNA, 이하 BHR-sRNA)라고 명명했다.

sRNA와 유사한 시스템으로는 유전자 가위로 잘 알려진 크리스퍼(CRISPR)를 개량한 크리스퍼 간섭(CRISPR interference, CRISPRi) 시스템이 있다. 유전자 가위의 핵심인 Cas9 단백질에 돌연변이를 일으켜 DNA를 자르지 않으면서 유전자 전사 과정만을 억제해 유전자 발현을 억제하는 시스템인데, Cas9 단백질의 분자량이 매우 높아 몇몇 박테리아에서 성장을 저해하는 현상이 보고됐다. 하지만 이번 연구에서 개발한 BHR-sRNA 시스템은 박테리아의 성장에 전혀 영향을 끼치지 않으면서도 CRISPR 간섭과 유사한 유전자 억제능을 보였다.

BHR-sRNA 시스템의 범용성을 검증하기 위해 연구팀은 다양한 그람 음성균 및 그람 양성균 16종을 선정하여 테스트했고, 그중 15종의 박테리아에서 BHR-sRNA 시스템이 성공적으로 작동함을 증명했다. 또한, 10종의 박테리아에서 기존의 대장균 기반 sRNA 시스템보다 유전자 억제능이 뛰어남을 증명했다. 이와 같이 BHR-sRNA 시스템은 다양한 박테리아에서 효과적으로 유전자 발현을 억제할 수 있는 범용 도구임을 입증했다.

최근 점차 심각해져 가는 항생제 내성 병원균 문제를 해결하기 위해, 연구팀은 BHR-sRNA를 이용해 독성인자를 생산하는 유전자를 억제하고, 결과적으로 병원성을 억제하고자 했다. 특히 BHR-sRNA를 활용해 병원 발생 감염균인 표피포도상 구균(Staphylococcus epidermidis)에서 항생제 내성의 원인 중 하나인 바이오필름 형성을 73% 억제할 수 있었고, 폐렴균인 폐렴막대균(Klebsiella pneumoniae)에서 항생제 내성을 58% 약화하는 결과를 보였다. 연구팀은 또한, BHR-sRNA를 산업용 박테리아에 적용해 표적 물질을 고효율로 생산하고자 했다. 특히 폴리아마이드 고분자의 원재료인 발레로락탐(valerolactam), 포도향 첨가제인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate), 그리고 청색 천연염료인 인디고이딘(indigoidine)을 최고 농도로 생산할 수 있었다.

이번 연구를 통해 개발한 BHR-sRNA를 활용해 다양한 산업공정으로의 응용이 기대되며, 항생제 내성 병원균 퇴치를 통한 연구에도 활용될 수 있으리라 기대된다. 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “기존에는 각각의 박테리아마다 유전자 억제 도구를 새로 개발해야 했는데, 이번 연구를 통해 다양한 박테리아에서 범용으로 작동하는 도구를 개발했다”며 “앞으로 합성생물학과 대사공학, 그리고 병원균 대응연구 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.10

조회수 7666

-

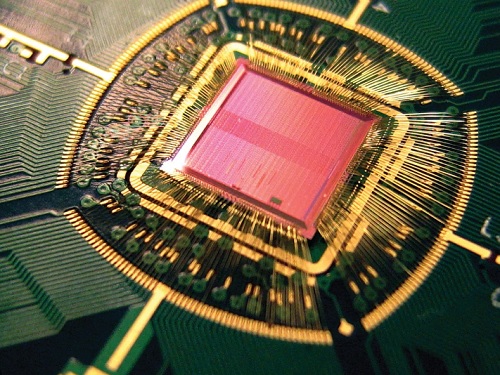

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09

조회수 7474

-

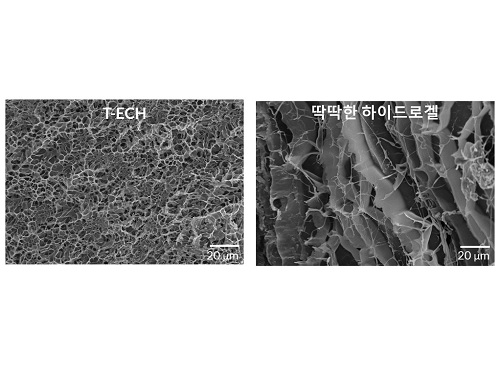

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

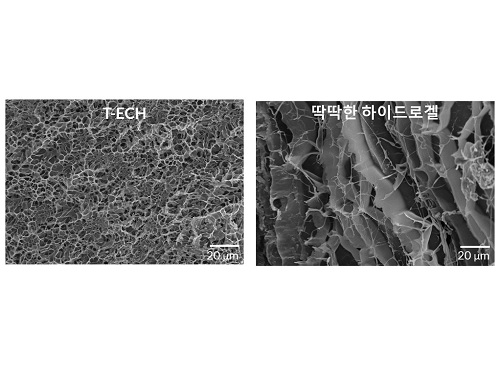

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04

조회수 9209

-

다결정 및 단결정 재료 극한 변형 메커니즘 규명

우리 대학 항공우주공학과 연구팀 (익스트림역학 및 멀티피직스 연구실; https://continuum.kaist.ac.kr)이 미국 로스앨러모스국립연구소, 오크리지국립연구소 및 위스콘신대학과의 공동연구를 통해 초고온 및 초고압용 체심입방 결정재료의 극한 변형 메커니즘을 실험 및 이론적으로 규명했다.

주기율표의 Group V 및 Group VI에 속한 체심입방 금속재료 (그림 1-a)는 높은 용융점, 우수한 기계 및 내화학적 성능 및 가공성으로 인해 항공우주, 원자력 및 초전도체 등 다양한 극한 환경에서 주로 사용돼왔으며 최근엔 의료기기용 재료로도 큰 주목을 받고 있다.

체심입방 금속재료의 극한 환경 하의 변형 및 흐름에 관한 예측은 원자미끄러짐 기반 비탄성 변형 메커니즘 특유의 물리 및 수학적 복잡성으로 인해, 대부분 경험적 방법론에 의존해왔다. 또한 기존에 제시된 대부분의 이론 모델들은 단결정 또는 다결정 상태의 극한 거동을 부분적으로만 예측할 수 있었지만, 본 연구에서는 체심입방 단결정 및 다결정 재료의 극한 거동을 다양한 온도 및 속도 조건에서 동시에 설명할 수 있는 연속체역학 기반 이론 모델을 제시하였다. 연구팀은 새롭게 제시된 이론 모델을 통해 대표적 체심입방금속재료인 단결정 및 다결정 탄탈럼의 극한의 기계적 변형, 전위 결함 및 미세 구조 발달을 정확하게 예측하고 (그림 1-b 및 1-c) 이를 로스앨러모스국립연구소가 보유한 Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)의 중성자 디프랙션 장비를 통해 실험적으로 검증했다 (그림 1-d). 또한 기존의 경험론적 이론 모델에서는 설명할 수 없었던 체심입방 단결정 구조체에서 주로 발견되는 원자 미끄러짐의 불안정성을 수리적으로 규명하였으며, 이는 향후 극한 환경용 재료 및 구조체 설계에 적극 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

본 연구 결과는 이론 및 실험에 관한 국제협력을 통해 얻어졌으며, 우리학교 항공우주공학과의 조한솔 교수 연구실과 위스콘신-매디슨 대학 기계공학과의 커트 브롱크홀스트(Curt Bronkhorst) 교수 연구실 및 오크리지국립연구소에서 이론 정립 및 단결정 및 다결정 거동 경계값 문제에 관한 수치 계산을 수행하고, 로스앨러모스 국립연구소에서 검증 실험을 수행했다.

우리 대학 항공우주공학과의 이승현 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 고체 및 응용역학 분야 최상위 학술지인 인터내셔널 저널 오브 플라스티시티 (Int. Journal of Plasticity) 에 연속 출간됐다.

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2023.103529

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102903

https://arxiv.org/abs/2303.06743

한편 본 연구에 참여한 박사과정 이승현 학생은 로스앨러모스국립연구소의 여름 프로그램에 지원 및 선정돼 이번 6월 로스앨러모스국립연구소의 이론부에 방문하여 후속 연구를 진행할 예정이다.

본 연구는 한국연구재단 신진과제 (2020R1C1C101324813), 기초연구실 (2021R1A4A103278312) 그리고 미국립과학재단 (CMMI 2118399)의 지원을 통해 수행됐다.

다결정 및 단결정 재료 극한 변형 메커니즘 규명

우리 대학 항공우주공학과 연구팀 (익스트림역학 및 멀티피직스 연구실; https://continuum.kaist.ac.kr)이 미국 로스앨러모스국립연구소, 오크리지국립연구소 및 위스콘신대학과의 공동연구를 통해 초고온 및 초고압용 체심입방 결정재료의 극한 변형 메커니즘을 실험 및 이론적으로 규명했다.

주기율표의 Group V 및 Group VI에 속한 체심입방 금속재료 (그림 1-a)는 높은 용융점, 우수한 기계 및 내화학적 성능 및 가공성으로 인해 항공우주, 원자력 및 초전도체 등 다양한 극한 환경에서 주로 사용돼왔으며 최근엔 의료기기용 재료로도 큰 주목을 받고 있다.

체심입방 금속재료의 극한 환경 하의 변형 및 흐름에 관한 예측은 원자미끄러짐 기반 비탄성 변형 메커니즘 특유의 물리 및 수학적 복잡성으로 인해, 대부분 경험적 방법론에 의존해왔다. 또한 기존에 제시된 대부분의 이론 모델들은 단결정 또는 다결정 상태의 극한 거동을 부분적으로만 예측할 수 있었지만, 본 연구에서는 체심입방 단결정 및 다결정 재료의 극한 거동을 다양한 온도 및 속도 조건에서 동시에 설명할 수 있는 연속체역학 기반 이론 모델을 제시하였다. 연구팀은 새롭게 제시된 이론 모델을 통해 대표적 체심입방금속재료인 단결정 및 다결정 탄탈럼의 극한의 기계적 변형, 전위 결함 및 미세 구조 발달을 정확하게 예측하고 (그림 1-b 및 1-c) 이를 로스앨러모스국립연구소가 보유한 Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)의 중성자 디프랙션 장비를 통해 실험적으로 검증했다 (그림 1-d). 또한 기존의 경험론적 이론 모델에서는 설명할 수 없었던 체심입방 단결정 구조체에서 주로 발견되는 원자 미끄러짐의 불안정성을 수리적으로 규명하였으며, 이는 향후 극한 환경용 재료 및 구조체 설계에 적극 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

본 연구 결과는 이론 및 실험에 관한 국제협력을 통해 얻어졌으며, 우리학교 항공우주공학과의 조한솔 교수 연구실과 위스콘신-매디슨 대학 기계공학과의 커트 브롱크홀스트(Curt Bronkhorst) 교수 연구실 및 오크리지국립연구소에서 이론 정립 및 단결정 및 다결정 거동 경계값 문제에 관한 수치 계산을 수행하고, 로스앨러모스 국립연구소에서 검증 실험을 수행했다.

우리 대학 항공우주공학과의 이승현 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 고체 및 응용역학 분야 최상위 학술지인 인터내셔널 저널 오브 플라스티시티 (Int. Journal of Plasticity) 에 연속 출간됐다.

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2023.103529

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102903

https://arxiv.org/abs/2303.06743

한편 본 연구에 참여한 박사과정 이승현 학생은 로스앨러모스국립연구소의 여름 프로그램에 지원 및 선정돼 이번 6월 로스앨러모스국립연구소의 이론부에 방문하여 후속 연구를 진행할 예정이다.

본 연구는 한국연구재단 신진과제 (2020R1C1C101324813), 기초연구실 (2021R1A4A103278312) 그리고 미국립과학재단 (CMMI 2118399)의 지원을 통해 수행됐다.

2023.05.02

조회수 6455

-

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19

조회수 8927

-

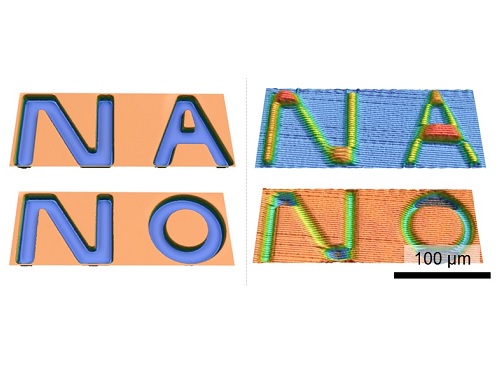

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

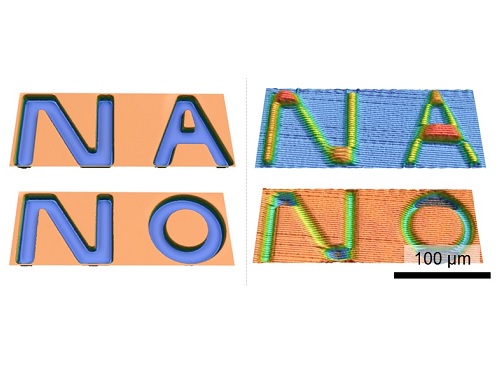

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04

조회수 7914

-

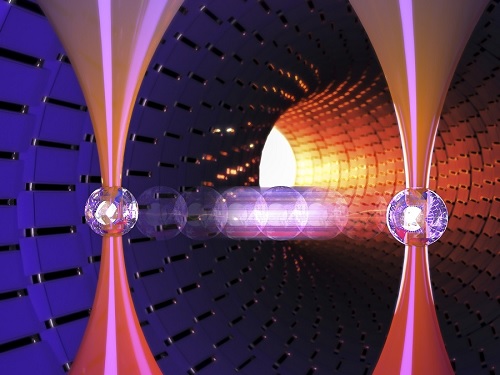

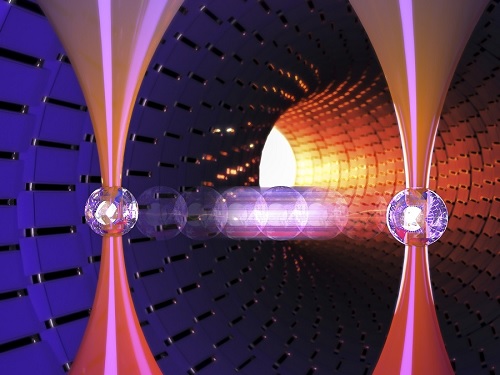

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27

조회수 8269

-

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).

김상현 교수는 “이번 기술 개발은 마이크로LED의 소형화의 걸림돌이었던 효율 저하의 원인을 규명하고 이를 에피택시 구조의 설계로 해결한 데에 큰 의미가 있고 앞으로 초고해상도 디스플레이에 활용될 것이 기대된다”라고 말했다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.22

조회수 9661

-

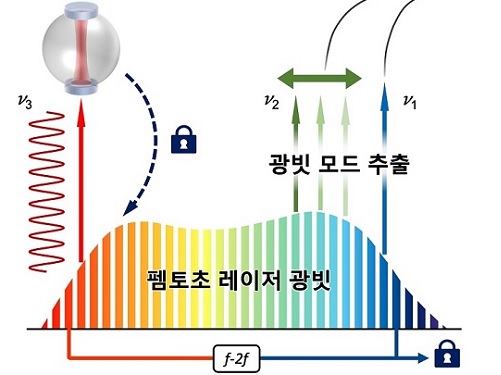

천조분의 일 안정성 가진 6G 테라헤르츠파 생성 기술 개발

차세대 6G 무선통신, 양자 분광 기술, 나아가 군용 레이더 기술을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있는 넓은 대역의 테라헤르츠파* 응용 기술이 개발되어 획기적인 성능 향상을 가져올 것으로 예상된다.

*테라헤르츠파(THz): 밀리미터파와 광파 사이(100기가헤르츠(GHz) ~ 3테라헤르츠(THz))에 해당하는 전자기파

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 차세대 6G 이동통신 대역으로 알려진 테라헤르츠 대역에서 세계 최고 수준의 안정도를 가지는 초안정 테라헤르츠파 생성 원천기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

차세대 테라헤르츠파 기술을 선점/선도하기 위해서는, 핵심 테라헤르츠 소자들에 대한 개발, 평가 및 선점이 필수적이다. 하지만, 테라헤르츠 전송, 변조 및 검출 소자들에 대한 평가를 수행할 수 있는, 초안정 표준급 테라헤르츠 신호 생성에 어려움이 있어, 이러한 핵심 소자들에 대한 접근에 지금까지 제한이 존재해 왔다.

기존의 테라헤르츠파 생성 방식은 상대적으로 낮은 주파수 안정도를 가지는 마이크로파 원자시계에 기반한 것으로, 최근 개발된 광 시계와 비교하여서는 수천 배 이상 낮은 안정도를 보여 왔다.

이를 극복하기 위해, 연구팀에서는 천조분의 일(1/1,000,000,000,000,000)의 안정도를 가지는 매우 정밀한 광주파수 대역의 시간 표준을 안정화하는 펨토초 레이저 광빗*으로부터 두 개의 레이저를 추출/합성해 테라헤르츠파를 생성했다. 이 과정에서 연구팀은 다양한 잡음을 면밀히 분석하고, 광빗의 우수한 안정도를 유지하기 위해 잡음 보상/제어 기술을 개발했다. 이후, 광빗의 넓은 대역폭 특성을 활용하여 테라헤르츠파를 생성했으며, 전대역에서 시간 표준 수준의 안정도(천조분의 일)를 가지는 것을 실험적으로 검증했다. 이는 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 대역에서도 새로이 실현할 수 있음을 의미한다.

*펨토초 레이저 광 빗: 시간/주파수 표준으로 활용할 수 있는 광대역(수백만 개의 주파수의 중첩) 레이저, 빛의 스펙트럼이 머리빗과 닮았다 하여 붙여진 이름이다.

우리 대학 기계공학과 졸업생 신동철 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 2월 11일 게재됐다. (논문명: Photonic comb-rooted synthesis of ultra-stable terahertz frequencies)

이 기술은 광 시간 표준에 기반한 세계 최고 수준의 초안정 테라헤르츠파를 생성할 수 있어, 차세대 6G 통신 대역에서 초고속 통신을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있다. 또한, 생성한 테라헤르츠파는 밀리헤르츠(mHz) 수준의 정확도로 실시간 변조 가능하다는 것을 검증했다.

주저자인 신동철 박사는 "펨토초 레이저 광빗을 매개로 한 테라헤르츠 생성 기술 개발을 통해 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 영역으로 확장할 수 있음을 실험적으로 검증했다ˮ며 "차세대 6G 무선통신 대역에서 가장 우수한 안정도를 선점한 것에 의미가 있고 테라헤르츠 핵심 소자 평가 등에 응용돼 테라헤르츠 대역 표준 확립에 도움될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

천조분의 일 안정성 가진 6G 테라헤르츠파 생성 기술 개발

차세대 6G 무선통신, 양자 분광 기술, 나아가 군용 레이더 기술을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있는 넓은 대역의 테라헤르츠파* 응용 기술이 개발되어 획기적인 성능 향상을 가져올 것으로 예상된다.

*테라헤르츠파(THz): 밀리미터파와 광파 사이(100기가헤르츠(GHz) ~ 3테라헤르츠(THz))에 해당하는 전자기파

우리 대학 기계공학과 김승우, 김영진 교수 공동연구팀이 차세대 6G 이동통신 대역으로 알려진 테라헤르츠 대역에서 세계 최고 수준의 안정도를 가지는 초안정 테라헤르츠파 생성 원천기술을 개발했다고 3일 밝혔다.

차세대 테라헤르츠파 기술을 선점/선도하기 위해서는, 핵심 테라헤르츠 소자들에 대한 개발, 평가 및 선점이 필수적이다. 하지만, 테라헤르츠 전송, 변조 및 검출 소자들에 대한 평가를 수행할 수 있는, 초안정 표준급 테라헤르츠 신호 생성에 어려움이 있어, 이러한 핵심 소자들에 대한 접근에 지금까지 제한이 존재해 왔다.

기존의 테라헤르츠파 생성 방식은 상대적으로 낮은 주파수 안정도를 가지는 마이크로파 원자시계에 기반한 것으로, 최근 개발된 광 시계와 비교하여서는 수천 배 이상 낮은 안정도를 보여 왔다.

이를 극복하기 위해, 연구팀에서는 천조분의 일(1/1,000,000,000,000,000)의 안정도를 가지는 매우 정밀한 광주파수 대역의 시간 표준을 안정화하는 펨토초 레이저 광빗*으로부터 두 개의 레이저를 추출/합성해 테라헤르츠파를 생성했다. 이 과정에서 연구팀은 다양한 잡음을 면밀히 분석하고, 광빗의 우수한 안정도를 유지하기 위해 잡음 보상/제어 기술을 개발했다. 이후, 광빗의 넓은 대역폭 특성을 활용하여 테라헤르츠파를 생성했으며, 전대역에서 시간 표준 수준의 안정도(천조분의 일)를 가지는 것을 실험적으로 검증했다. 이는 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 대역에서도 새로이 실현할 수 있음을 의미한다.

*펨토초 레이저 광 빗: 시간/주파수 표준으로 활용할 수 있는 광대역(수백만 개의 주파수의 중첩) 레이저, 빛의 스펙트럼이 머리빗과 닮았다 하여 붙여진 이름이다.

우리 대학 기계공학과 졸업생 신동철 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 2월 11일 게재됐다. (논문명: Photonic comb-rooted synthesis of ultra-stable terahertz frequencies)

이 기술은 광 시간 표준에 기반한 세계 최고 수준의 초안정 테라헤르츠파를 생성할 수 있어, 차세대 6G 통신 대역에서 초고속 통신을 실현하고, 6G 통신 기기 간 주파수 표준으로 이용될 수 있다. 또한, 생성한 테라헤르츠파는 밀리헤르츠(mHz) 수준의 정확도로 실시간 변조 가능하다는 것을 검증했다.

주저자인 신동철 박사는 "펨토초 레이저 광빗을 매개로 한 테라헤르츠 생성 기술 개발을 통해 세계 최고 수준의 광 시계 안정도를 테라헤르츠 영역으로 확장할 수 있음을 실험적으로 검증했다ˮ며 "차세대 6G 무선통신 대역에서 가장 우수한 안정도를 선점한 것에 의미가 있고 테라헤르츠 핵심 소자 평가 등에 응용돼 테라헤르츠 대역 표준 확립에 도움될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단의 과학기술분야 기초연구사업-개인연구사업- 리더연구(국가과학자)지원을 받아 수행됐다.

2023.03.03

조회수 7592

-

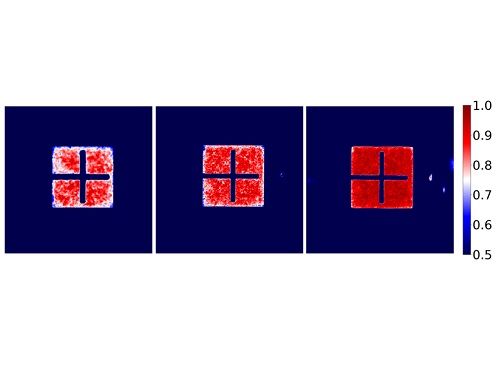

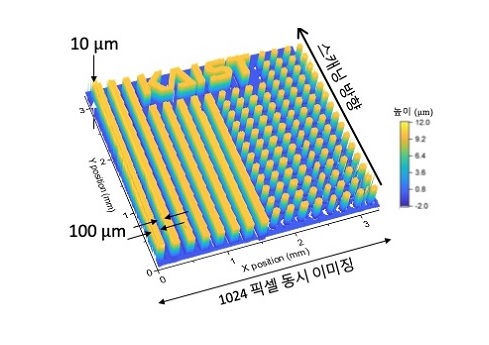

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

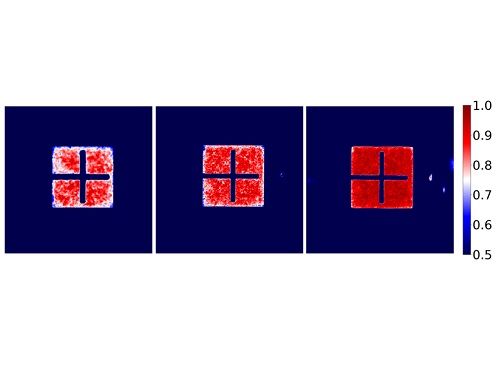

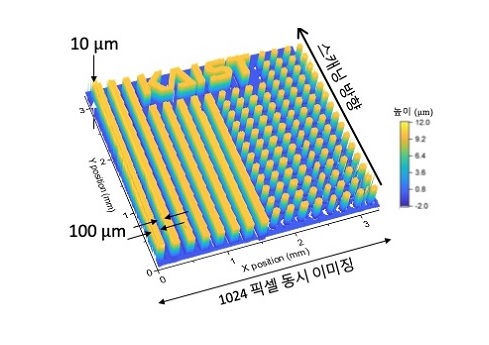

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

반도체 소자 내의 복잡한 움직임을 관측할 수 있는 초고속 카메라 개발

우리 대학 김정원 교수 연구팀이 반도체 소자 내의 미세 구조와 동적 특성을 고해상도로 측정할 수 있는 초고속 카메라 기술을 개발하였다고 밝혔다.

기존에는 볼 수 없었던 반도체 소자 내에서의 빠르고 불규칙적인 복잡한 움직임을 이제 초고속 카메라로 관측할 수 있게 되었다.

기계공학과 나용진 박사가 제 1저자로 참여하고 기계공학과 유홍기, 이정철 교수팀 및 한국표준과학연구원(KRISS) 서준호, 강주식 박사팀이 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 ‘빛: 과학과 응용(Light: Science & Applications)’ [IF=20.257] 2월 15일 字에 게재됐다. (논문명: Massively parallel electro-optic sampling of space-encoded optical pulses for ultrafast multi-dimensional imaging)

최근 마이크로 및 나노 소자들의 복잡도와 기능성이 급격하게 향상됨에 따라 이들 소자 내의 미세 구조와 동적인 움직임을 실시간으로 정확하게 측정해야 할 필요성이 급증하고 있다. 미세 구조 측정 측면에서는 다양한 3차원 집적회로와 소자들의 발전으로 더 큰 웨이퍼 영역에 대해 더 높은 분해능 및 측정속도를 가지는 계측 기술이 반도체 산업에서 중요해지고 있다. 한편 동적 특성의 측정은 마이크로 및 나노 소자 내에서의 물리현상들을 이해하고 다양한 응용 분야들로 발전시키는 데 중요하다. 특히 다양한 역학 현상의 관측을 위해서는 더 높은 해상도, 더 빠른 측정속도 및 더 큰 측정범위를 필요로 하지만 기존의 측정 기술들은 여러가지 한계들을 가지고 있었다.

이번 연구는 기존의 한계를 극복한 새로운 초고속 카메라 기술을 개발하였다. 100펨토초(10조분이 1초) 정도의 매우 짧은 펄스폭을 가지는 빛 펄스를 1000개 이상의 다른 색을 가지는 펄스들로 쪼갠 후, 각기 다른 색을 가진 펄스들을 이용하여 서로 다른 공간적 위치에서의 높낮이를 정밀하게 측정할 수 있는 기술이다. 구현한 기술은 초당 2.6억개의 픽셀들에 대한 높낮이의 차이를 최고 330피코미터(30억분의 1미터) 수준까지 측정할 수 있을 정도로 빠르고 정밀하다. 연구팀은 이를 이용하여 복잡한 3차원 형상을 고속으로 정밀하고 정확하게 측정할 수 있는 초고속 카메라 기능을 선보였고, 기존의 측정 기술로는 관측하기 어렵던 복잡하고 비반복적인 고속의 동역학 현상들을 성공적으로 관측할 수 있었다.

이번에 개발한 초고속 카메라 기술의 고속 형상 이미징 속도와 높은 공간 분해능을 이용하면 반도체 공정이나 3D 프린팅 과정을 실시간으로 모니터링하며 공정을 제어할 수 있어 점점 고도화 및 집적화 되는 공정의 수율을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 또한 다양한 진폭이 존재하면서 동시에 매우 빠른 순간 속도를 갖는 미세 구조의 움직임을 포착할 수 있음을 보여, 기존에 관찰하지 못했던 복잡한 비선형(nonlinear) 및 과도(transient)의 물리 현상들을 탐구하는 차세대 계측 기술로 발전할 수 있을 것으로 기대된다.

김정원 교수는 “이번 연구에서는 1차원적인 선 모양의 빛을 스캔해서 움직이는 방식으로 2차원 표면의 높낮이를 측정하였으나, 향후에는 2차원 표면의 높낮이를 스캔 없이 한번에 측정할 수 있는 방식으로 기술을 발전시킬 예정”이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 중견후속연구, 선도연구센터, 기초연구실 및 중견연구 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.03.02

조회수 7805

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14 조회수 6123

단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 초저전력, 초소형 전자코 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수, 기계공학과 윤국진 교수 공동 연구팀이 ‘단일 센서만으로도 혼합 가스 분류가 가능한 전자코 시스템'을 개발하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 일반적으로 금속산화물 저항변화식 가스센서는 반응성을 가진 가스들에 비선택적인 응답을 보이기 때문에 가스들을 선택적으로 판별하는 것이 어려웠다. 특히, 두 가지 이상의 서로 다른 가스들이 섞인 혼합가스를 실시간으로 분류하는 것은 가스센서의 실상황 활용도를 높이는 것에 반드시 필요한 기술이나 아직까지 해결되지 못했다. 가스센서에 선택성을 부여하기 위해 센서 어레이와 패턴인식 알고리즘을 적용한 전자코 시스템이 활발히 연구중이나, 전자코에 사용되는 센서의 수가 많아질수록 전체 시스템의 소모전력과 부피 또한 필연적으로 증가하였다.

공동 연구팀은 전자코에 사용되는 개별 센서의 소모전력을 최소화하고, 적은 수의 센서만으로도 선택적 가스감지가 가능한 기술 개발에 집중하였다. 기존의 저항변화식 가스센서는 고온의 줄히팅으로 가스감지소재인 금속산화물을 가열하기 때문에 소모전력이 수십 mW로 높았다. 공동 연구팀은 마이크로 크기의 초소형 LED 기반의 광원일체형 가스센서를 개발하여 줄히팅 방식 대비 소모전력을 백 분의 일 이하 수준으로 줄였다. 이후 LED의 광량을 불규칙하게 주기적으로 변화시키며 구동하는 가변 광조사 기법을 적용하였다. 서로 다른 타겟가스들은 LED의 광량이 변화함에 따라 각기 다른 유니크한 응답 패턴을 나타내기 때문에 이 현상을 응용하면 동일 시간 내에 수집할 수 있는 센서 데이터가 훨씬 많아지고 풍부해진다. 결론적으로 가변광조사 기법으로 마이크로 LED 가스센서를 구동하고 데이터전처리와 딥러닝 알고리즘을 적용하여 단일 센서만으로도 선택적 가스판별이 실시간으로 가능한 전자코 시스템을 개발하였다. 센서의 크기는 5 × 5 mm2 초소형이고 평균 소모전력은 0.53 mW이고 에탄올과 메탄올이 혼합된 상황에서 각 가스의 종과 농도를 실시간으로 구별해낼 수 있었다.

연구책임자인 기계공학과 박인규 교수는 "본 연구에서 제안된 가변광조사 구동 기법은 빠른 ON/OFF가 가능하고 상온 동작하여 열적/기계적 내구성이 우수한 마이크로 LED 가스센서에 최적인 원천 기술이고, 이 기법을 활용하여 하나의 센서만으로도 우수한 선택성을 가진 전자코 시스템을 개발할 수 있었다“라고 기술에 대한 자신감을 밝혔다. 또한 ”단일 센서만을 사용하기 때문에 소모전력과 시스템 부피가 최소화되었고, 특히 혼합가스의 각 성분과 농도를 실시간으로 판별해내는 기술은 실상황에서 매우 활용성이 높을 것“이라고 연구의 의미를 설명했다.

기계공학과 조인철 박사와 이기철 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 한국연구재단의 지원으로 수행된 이번 연구 결과는 네이처 (Nature) 자매지인 `빛 : 과학과 응용 (Light: Science & Applications)' (impact factor=20.257)에 2023년 4월 18일 字 정식 게재됐다. (논문명: Deep-learning-based gas identification by time-variant illumination of a single micro-LED-embedded gas sensor)

2023.06.14 조회수 6123 항암 백신 찾는 ‘딥네오(DeepNeo)’ 개발

신생항원이란 암세포의 돌연변이에서 나온 단백질 조각 중 면역반응을 유도할 수 있는 항원들로서 항암 백신 개발의 이상적인 대상으로 주목받고 있다. 모더나 및 바이오엔텍은 암 치료를 위한 신생항원 백신용으로 개발하던 mRNA 플랫폼을 사용해 COVID-19 백신을 성공적으로 개발한 바 있으며, 현재 대규모 제약회사들과 함께 신생항원 암 백신 임상시험을 진행하고 있다. 이런 암 백신 개발을 위해 핵심적인 단계인 환자 맞춤형 신생항원 발굴에 활용될 인공지능 플랫폼이 개발되어 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수가 ㈜펜타메딕스와의 공동연구를 통해 개인 맞춤 치료용 암 백신에 사용될 수 있는 신생항원을 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발하고 웹서비스를 구축했다고 17일 밝혔다.

최정균 교수 연구팀은 딥러닝을 이용해 실제로 T 세포 면역반응을 유도할 수 있는 신생항원을 발굴하는 AI 모델을 개발했으며, 연구자들이 손쉽게 활용할 수 있는 웹서비스를 구축해 DeepNeo라는 이름으로 공개했다 (https://deepneo.net).

기존의 신생항원 발굴 방법론은 MHC* 단백질과 결합할 수 있는 돌연변이를 예측하는 데에 한정되어 있었다. 그러나 암 백신이 효과가 있으려면 돌연변이가 MHC와 결합할 뿐만 아니라 그 결합체가 실제로 T 세포 면역반응을 유발할 수 있어야 하는데, 기존 기술로는 그것이 불가능했다. 따라서 현재 암 백신 임상시험들은 이 결합체들이 실제로 면역반응을 자극할 수 있는지를 알 수 없는 상태로 진행되고 있다.

*MHC란 외부에서 들어온 병원균이나 암세포에서 발생한 항원과 결합하여 우리 몸의 면역세포에 제시해 줌으로써 면역반응을 활성화시키는 역할을 하는 단백질을 일컬음

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 개념의 딥러닝 모델을 구축했고, 여러 빅데이터 분석을 통하여 면역성 및 항암 반응성이 뛰어난 신생항원을 발굴할 수 있음을 확인했다. 따라서 이번에 웹서비스 형태로 구축한 방법론은T 세포 반응을 효과적으로 유도할 수 있는 항암 백신 개발에 활용될 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김정연 박사과정이 제1 저자로 개발한 핵심 알고리즘은 지난 1월 국제 학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 에 출판됐으며, 이후 ㈜펜타메딕스의 노승재 박사, 방효은 연구원과의 공동연구를 통해 딥러닝 성능이 더욱 개선된 AI 모델이 웹서비스 형태로 개발돼 이번 4월 국제 학술지 ‘핵산 연구(Nucleic Acids Research)’를 통해 공개됐다.

최정균 교수는 “코로나 백신에서 mRNA 플랫폼이 검증된 만큼 이번에 개발된 AI 기술이 암 백신의 상용화에도 도움이 되기를 희망한다.”고 밝혔다. ㈜펜타메딕스 조대연 대표는 “이번 공동연구를 통해 개발된 플랫폼을 적용한 개인맞춤형 암 백신의 사업화에 박차를 가하겠다”고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.17 조회수 8625

항암 백신 찾는 ‘딥네오(DeepNeo)’ 개발

신생항원이란 암세포의 돌연변이에서 나온 단백질 조각 중 면역반응을 유도할 수 있는 항원들로서 항암 백신 개발의 이상적인 대상으로 주목받고 있다. 모더나 및 바이오엔텍은 암 치료를 위한 신생항원 백신용으로 개발하던 mRNA 플랫폼을 사용해 COVID-19 백신을 성공적으로 개발한 바 있으며, 현재 대규모 제약회사들과 함께 신생항원 암 백신 임상시험을 진행하고 있다. 이런 암 백신 개발을 위해 핵심적인 단계인 환자 맞춤형 신생항원 발굴에 활용될 인공지능 플랫폼이 개발되어 화제다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 최정균 교수가 ㈜펜타메딕스와의 공동연구를 통해 개인 맞춤 치료용 암 백신에 사용될 수 있는 신생항원을 예측하는 인공지능(AI) 모델을 개발하고 웹서비스를 구축했다고 17일 밝혔다.

최정균 교수 연구팀은 딥러닝을 이용해 실제로 T 세포 면역반응을 유도할 수 있는 신생항원을 발굴하는 AI 모델을 개발했으며, 연구자들이 손쉽게 활용할 수 있는 웹서비스를 구축해 DeepNeo라는 이름으로 공개했다 (https://deepneo.net).

기존의 신생항원 발굴 방법론은 MHC* 단백질과 결합할 수 있는 돌연변이를 예측하는 데에 한정되어 있었다. 그러나 암 백신이 효과가 있으려면 돌연변이가 MHC와 결합할 뿐만 아니라 그 결합체가 실제로 T 세포 면역반응을 유발할 수 있어야 하는데, 기존 기술로는 그것이 불가능했다. 따라서 현재 암 백신 임상시험들은 이 결합체들이 실제로 면역반응을 자극할 수 있는지를 알 수 없는 상태로 진행되고 있다.

*MHC란 외부에서 들어온 병원균이나 암세포에서 발생한 항원과 결합하여 우리 몸의 면역세포에 제시해 줌으로써 면역반응을 활성화시키는 역할을 하는 단백질을 일컬음

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 새로운 개념의 딥러닝 모델을 구축했고, 여러 빅데이터 분석을 통하여 면역성 및 항암 반응성이 뛰어난 신생항원을 발굴할 수 있음을 확인했다. 따라서 이번에 웹서비스 형태로 구축한 방법론은T 세포 반응을 효과적으로 유도할 수 있는 항암 백신 개발에 활용될 수 있다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 김정연 박사과정이 제1 저자로 개발한 핵심 알고리즘은 지난 1월 국제 학술지 ‘네이처 지네틱스(Nature Genetics)’ 에 출판됐으며, 이후 ㈜펜타메딕스의 노승재 박사, 방효은 연구원과의 공동연구를 통해 딥러닝 성능이 더욱 개선된 AI 모델이 웹서비스 형태로 개발돼 이번 4월 국제 학술지 ‘핵산 연구(Nucleic Acids Research)’를 통해 공개됐다.

최정균 교수는 “코로나 백신에서 mRNA 플랫폼이 검증된 만큼 이번에 개발된 AI 기술이 암 백신의 상용화에도 도움이 되기를 희망한다.”고 밝혔다. ㈜펜타메딕스 조대연 대표는 “이번 공동연구를 통해 개발된 플랫폼을 적용한 개인맞춤형 암 백신의 사업화에 박차를 가하겠다”고 전했다.

이번 연구는 한국연구재단 기초연구실지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.17 조회수 8625 산업 균주 제작 및 병원균 억제 범용기술 개발

박테리아는 우리 일상에서 김치, 된장, 술 등 식품에 활용되어 왔을 뿐만 아니라 최근에는 대사 공학을 통해 플라스틱, 영양제, 사료, 의약품 등을 생산하는 산업용 세포 공장으로 활약하고 있다. 하지만 유익한 박테리아 외에도 다양한 감염성 질병을 일으키는 폐렴균, 살모넬라균 등 병원균이 있어 대사공학적 기법을 통해 유해한 병원균은 병원성을 억제하거나 사멸을 유도하고, 유익한 산업용 박테리아는 고부가가치 물질을 고효율로 생산할 수 있도록 조작하는 것이 중요하다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다고 10일 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 24일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Targeted and high-throughput gene knockdown in diverse bacteria using synthetic sRNAs

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 조재성(한국과학기술원, 현 MIT 박사후연구원, 공동 제1저자), 양동수(한국과학기술원, 현 고려대학교 조교수, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), Mohammad Ghiffary (한국과학기술원, 공동저자), 한태희 (한국과학기술원, 공동저자), 최경록 (한국과학기술원, 공동저자), 문천우 (한국과학기술원, 공동저자), Hengrui Zhou (한국과학기술원, 공동저자), 류재용 (한국과학기술원, 현 덕성여자대학교 조교수, 공동저자), 김현욱 (한국과학기술원, 공동저자) - 총 11명

sRNA는 대장균에서 표적 유전자를 억제하기 위해 합성 조절하는 효과적인 도구이지만 그동안 대장균과 같은 그람 음성균 외에 산업적으로 유용한 고초균이나 코리네박테리움 같은 그람 양성균에서는 적용이 어려웠다.

이에 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀은 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다. 연구팀은 우선 미생물 데이터베이스를 이용해 수천 종의 미생물 유래 sRNA 시스템을 검토했고, 그중 가장 높은 유전자 억제능을 보여준 `고초균(Bacillus subtilis)' 박테리아 유래 sRNA 시스템을 최종 선정했고 이를 ’광범위 미생물 적용 sRNA‘(Broad-Host-Range sRNA, 이하 BHR-sRNA)라고 명명했다.

sRNA와 유사한 시스템으로는 유전자 가위로 잘 알려진 크리스퍼(CRISPR)를 개량한 크리스퍼 간섭(CRISPR interference, CRISPRi) 시스템이 있다. 유전자 가위의 핵심인 Cas9 단백질에 돌연변이를 일으켜 DNA를 자르지 않으면서 유전자 전사 과정만을 억제해 유전자 발현을 억제하는 시스템인데, Cas9 단백질의 분자량이 매우 높아 몇몇 박테리아에서 성장을 저해하는 현상이 보고됐다. 하지만 이번 연구에서 개발한 BHR-sRNA 시스템은 박테리아의 성장에 전혀 영향을 끼치지 않으면서도 CRISPR 간섭과 유사한 유전자 억제능을 보였다.

BHR-sRNA 시스템의 범용성을 검증하기 위해 연구팀은 다양한 그람 음성균 및 그람 양성균 16종을 선정하여 테스트했고, 그중 15종의 박테리아에서 BHR-sRNA 시스템이 성공적으로 작동함을 증명했다. 또한, 10종의 박테리아에서 기존의 대장균 기반 sRNA 시스템보다 유전자 억제능이 뛰어남을 증명했다. 이와 같이 BHR-sRNA 시스템은 다양한 박테리아에서 효과적으로 유전자 발현을 억제할 수 있는 범용 도구임을 입증했다.

최근 점차 심각해져 가는 항생제 내성 병원균 문제를 해결하기 위해, 연구팀은 BHR-sRNA를 이용해 독성인자를 생산하는 유전자를 억제하고, 결과적으로 병원성을 억제하고자 했다. 특히 BHR-sRNA를 활용해 병원 발생 감염균인 표피포도상 구균(Staphylococcus epidermidis)에서 항생제 내성의 원인 중 하나인 바이오필름 형성을 73% 억제할 수 있었고, 폐렴균인 폐렴막대균(Klebsiella pneumoniae)에서 항생제 내성을 58% 약화하는 결과를 보였다. 연구팀은 또한, BHR-sRNA를 산업용 박테리아에 적용해 표적 물질을 고효율로 생산하고자 했다. 특히 폴리아마이드 고분자의 원재료인 발레로락탐(valerolactam), 포도향 첨가제인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate), 그리고 청색 천연염료인 인디고이딘(indigoidine)을 최고 농도로 생산할 수 있었다.

이번 연구를 통해 개발한 BHR-sRNA를 활용해 다양한 산업공정으로의 응용이 기대되며, 항생제 내성 병원균 퇴치를 통한 연구에도 활용될 수 있으리라 기대된다. 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “기존에는 각각의 박테리아마다 유전자 억제 도구를 새로 개발해야 했는데, 이번 연구를 통해 다양한 박테리아에서 범용으로 작동하는 도구를 개발했다”며 “앞으로 합성생물학과 대사공학, 그리고 병원균 대응연구 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.10 조회수 7666

산업 균주 제작 및 병원균 억제 범용기술 개발

박테리아는 우리 일상에서 김치, 된장, 술 등 식품에 활용되어 왔을 뿐만 아니라 최근에는 대사 공학을 통해 플라스틱, 영양제, 사료, 의약품 등을 생산하는 산업용 세포 공장으로 활약하고 있다. 하지만 유익한 박테리아 외에도 다양한 감염성 질병을 일으키는 폐렴균, 살모넬라균 등 병원균이 있어 대사공학적 기법을 통해 유해한 병원균은 병원성을 억제하거나 사멸을 유도하고, 유익한 산업용 박테리아는 고부가가치 물질을 고효율로 생산할 수 있도록 조작하는 것이 중요하다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다고 10일 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 24일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Targeted and high-throughput gene knockdown in diverse bacteria using synthetic sRNAs

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 조재성(한국과학기술원, 현 MIT 박사후연구원, 공동 제1저자), 양동수(한국과학기술원, 현 고려대학교 조교수, 공동 제1저자), Cindy Prabowo (한국과학기술원, 공동저자), Mohammad Ghiffary (한국과학기술원, 공동저자), 한태희 (한국과학기술원, 공동저자), 최경록 (한국과학기술원, 공동저자), 문천우 (한국과학기술원, 공동저자), Hengrui Zhou (한국과학기술원, 공동저자), 류재용 (한국과학기술원, 현 덕성여자대학교 조교수, 공동저자), 김현욱 (한국과학기술원, 공동저자) - 총 11명

sRNA는 대장균에서 표적 유전자를 억제하기 위해 합성 조절하는 효과적인 도구이지만 그동안 대장균과 같은 그람 음성균 외에 산업적으로 유용한 고초균이나 코리네박테리움 같은 그람 양성균에서는 적용이 어려웠다.

이에 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀은 그람 음성균과 양성균 모두를 포함한 다양한 박테리아에서 표적 유전자를 효과적으로 억제할 수 있는 신규 sRNA 도구를 개발했다. 연구팀은 우선 미생물 데이터베이스를 이용해 수천 종의 미생물 유래 sRNA 시스템을 검토했고, 그중 가장 높은 유전자 억제능을 보여준 `고초균(Bacillus subtilis)' 박테리아 유래 sRNA 시스템을 최종 선정했고 이를 ’광범위 미생물 적용 sRNA‘(Broad-Host-Range sRNA, 이하 BHR-sRNA)라고 명명했다.

sRNA와 유사한 시스템으로는 유전자 가위로 잘 알려진 크리스퍼(CRISPR)를 개량한 크리스퍼 간섭(CRISPR interference, CRISPRi) 시스템이 있다. 유전자 가위의 핵심인 Cas9 단백질에 돌연변이를 일으켜 DNA를 자르지 않으면서 유전자 전사 과정만을 억제해 유전자 발현을 억제하는 시스템인데, Cas9 단백질의 분자량이 매우 높아 몇몇 박테리아에서 성장을 저해하는 현상이 보고됐다. 하지만 이번 연구에서 개발한 BHR-sRNA 시스템은 박테리아의 성장에 전혀 영향을 끼치지 않으면서도 CRISPR 간섭과 유사한 유전자 억제능을 보였다.

BHR-sRNA 시스템의 범용성을 검증하기 위해 연구팀은 다양한 그람 음성균 및 그람 양성균 16종을 선정하여 테스트했고, 그중 15종의 박테리아에서 BHR-sRNA 시스템이 성공적으로 작동함을 증명했다. 또한, 10종의 박테리아에서 기존의 대장균 기반 sRNA 시스템보다 유전자 억제능이 뛰어남을 증명했다. 이와 같이 BHR-sRNA 시스템은 다양한 박테리아에서 효과적으로 유전자 발현을 억제할 수 있는 범용 도구임을 입증했다.

최근 점차 심각해져 가는 항생제 내성 병원균 문제를 해결하기 위해, 연구팀은 BHR-sRNA를 이용해 독성인자를 생산하는 유전자를 억제하고, 결과적으로 병원성을 억제하고자 했다. 특히 BHR-sRNA를 활용해 병원 발생 감염균인 표피포도상 구균(Staphylococcus epidermidis)에서 항생제 내성의 원인 중 하나인 바이오필름 형성을 73% 억제할 수 있었고, 폐렴균인 폐렴막대균(Klebsiella pneumoniae)에서 항생제 내성을 58% 약화하는 결과를 보였다. 연구팀은 또한, BHR-sRNA를 산업용 박테리아에 적용해 표적 물질을 고효율로 생산하고자 했다. 특히 폴리아마이드 고분자의 원재료인 발레로락탐(valerolactam), 포도향 첨가제인 메틸안트라닐산(methyl anthranilate), 그리고 청색 천연염료인 인디고이딘(indigoidine)을 최고 농도로 생산할 수 있었다.

이번 연구를 통해 개발한 BHR-sRNA를 활용해 다양한 산업공정으로의 응용이 기대되며, 항생제 내성 병원균 퇴치를 통한 연구에도 활용될 수 있으리라 기대된다. 교신저자인 이상엽 특훈교수는 “기존에는 각각의 박테리아마다 유전자 억제 도구를 새로 개발해야 했는데, 이번 연구를 통해 다양한 박테리아에서 범용으로 작동하는 도구를 개발했다”며 “앞으로 합성생물학과 대사공학, 그리고 병원균 대응연구 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 석유대체 친환경 화학기술개발사업의 바이오화학산업 선도를 위한 차세대 바이오리파이너리 원천기술 개발 과제의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.10 조회수 7666 천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09 조회수 7474

천 조분의 1초 까지 정확한 반도체칩용 클럭 개발

최근 반도체 칩의 성능이 급격하게 향상됨에 따라, 보다 정확한 타이밍으로 칩 내의 다양한 회로 블록들의 동작을 동기화(synchronization)시키는 클럭(clock) 신호를 공급하는 기술이 중요해지고 있다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수 연구팀이 레이저를 이용해 반도체 칩 내에서 초저잡음 클럭 신호를 생성하고 분배할 수 있는 기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

기존에는 클럭 신호의 정확성이 통상적으로 피코초(1조 분의 1초) 수준이었으나 이번에 개발된 기술을 이용하면 기존의 방식보다 월등한 펨토초(femtosecond, 10-15초, 천 조 분의 1초) 수준의 정확한 타이밍을 가지는 클럭 신호를 칩 내에서 생성하고 분배할 수 있으며, 클럭 분산 과정에서 발생하는 칩 내에서의 발열 또한 획기적으로 줄일 수 있다.

기계공학과 현민지 박사과정 학생이 제1 저자로 참여하고 고려대학교 세종캠퍼스 정하연 교수팀과의 공동연구로 이루어진 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 4월 24일 字에 게재됐다. (논문명: Femtosecond-precision electronic clock distribution in CMOS chips by injecting frequency comb-extracted photocurrent pulses)

고성능의 반도체 칩 내에서 클럭 신호를 분배하기 위해서는 클럭 분배 네트워크(clock distribution network, CDN)에 많은 수의 클럭 드라이버(clock driver)들을 사용해야 하는데, 이로 인해 발열과 전력 소모가 커질 뿐 아니라 클럭 타이밍도 나빠지게 된다. 칩 내의 클럭 타이밍은 무작위적으로 빠르게 변화하는 지터(jitter)와 칩 내의 서로 다른 지점 간의 클럭 도달 시간 차이에 해당하는 스큐(skew)에 의하여 결정되는데, 클럭 드라이버들의 개수가 늘어남에 따라 지터와 스큐 모두 통상 수 피코초 이상으로 커지게 된다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 펨토초 이하의 지터를 가지는 광주파수빗(optical frequency comb) 레이저를 마스터 클럭으로 하는 새로운 방식의 클럭 분배 네트워크 기술을 선보였다. 이는 광주파수빗 레이저에서 발생하는 광 펄스들을 고속 광다이오드를 이용해 광전류 펄스(photocurrent pulse)로 변환한 후 반도체 칩 내의 금속 구조 형태로 된 클럭 분배 네트워크를 충전 및 방전하는 과정을 통해 구형파 형태의 클럭 신호를 생성하는 방식이다.

특히 이 기술을 사용하면 클럭 분배 네트워크의 클럭 드라이버들을 제거한 금속 구조만을 통해 칩 내에서 클럭을 분배할 수 있어, 타이밍 성능을 개선할 수 있을 뿐 아니라 칩 내 발열도 획기적으로 줄일 수 있다. 그 결과 지터와 스큐를 기존 대비 1/100 수준인 20펨토초 이하로 낮춘 뛰어난 타이밍 성능을 보일 수 있었으며, 칩내 클럭 분산 과정에서의 전력소모 및 발열 역시 기존 방식 대비 1/100 수준으로 낮출 수 있었다.

김정원 교수는 "현재 아날로그-디지털 변환기와 같은 고속 회로에 매우 낮은 지터의 샘플링 클럭 신호를 공급해 성능을 향상하는 연구를 진행 중ˮ이라고 밝히면서 "3차원 적층 칩과 같은 구조에서 발열을 줄일 수 있을 지에 대한 후속 연구도 계획 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성센터의 지원을 받아 수행됐다.

2023.05.09 조회수 7474 염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04 조회수 9209

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04 조회수 9209 다결정 및 단결정 재료 극한 변형 메커니즘 규명

우리 대학 항공우주공학과 연구팀 (익스트림역학 및 멀티피직스 연구실; https://continuum.kaist.ac.kr)이 미국 로스앨러모스국립연구소, 오크리지국립연구소 및 위스콘신대학과의 공동연구를 통해 초고온 및 초고압용 체심입방 결정재료의 극한 변형 메커니즘을 실험 및 이론적으로 규명했다.

주기율표의 Group V 및 Group VI에 속한 체심입방 금속재료 (그림 1-a)는 높은 용융점, 우수한 기계 및 내화학적 성능 및 가공성으로 인해 항공우주, 원자력 및 초전도체 등 다양한 극한 환경에서 주로 사용돼왔으며 최근엔 의료기기용 재료로도 큰 주목을 받고 있다.

체심입방 금속재료의 극한 환경 하의 변형 및 흐름에 관한 예측은 원자미끄러짐 기반 비탄성 변형 메커니즘 특유의 물리 및 수학적 복잡성으로 인해, 대부분 경험적 방법론에 의존해왔다. 또한 기존에 제시된 대부분의 이론 모델들은 단결정 또는 다결정 상태의 극한 거동을 부분적으로만 예측할 수 있었지만, 본 연구에서는 체심입방 단결정 및 다결정 재료의 극한 거동을 다양한 온도 및 속도 조건에서 동시에 설명할 수 있는 연속체역학 기반 이론 모델을 제시하였다. 연구팀은 새롭게 제시된 이론 모델을 통해 대표적 체심입방금속재료인 단결정 및 다결정 탄탈럼의 극한의 기계적 변형, 전위 결함 및 미세 구조 발달을 정확하게 예측하고 (그림 1-b 및 1-c) 이를 로스앨러모스국립연구소가 보유한 Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)의 중성자 디프랙션 장비를 통해 실험적으로 검증했다 (그림 1-d). 또한 기존의 경험론적 이론 모델에서는 설명할 수 없었던 체심입방 단결정 구조체에서 주로 발견되는 원자 미끄러짐의 불안정성을 수리적으로 규명하였으며, 이는 향후 극한 환경용 재료 및 구조체 설계에 적극 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

본 연구 결과는 이론 및 실험에 관한 국제협력을 통해 얻어졌으며, 우리학교 항공우주공학과의 조한솔 교수 연구실과 위스콘신-매디슨 대학 기계공학과의 커트 브롱크홀스트(Curt Bronkhorst) 교수 연구실 및 오크리지국립연구소에서 이론 정립 및 단결정 및 다결정 거동 경계값 문제에 관한 수치 계산을 수행하고, 로스앨러모스 국립연구소에서 검증 실험을 수행했다.

우리 대학 항공우주공학과의 이승현 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 고체 및 응용역학 분야 최상위 학술지인 인터내셔널 저널 오브 플라스티시티 (Int. Journal of Plasticity) 에 연속 출간됐다.

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2023.103529

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102903

https://arxiv.org/abs/2303.06743

한편 본 연구에 참여한 박사과정 이승현 학생은 로스앨러모스국립연구소의 여름 프로그램에 지원 및 선정돼 이번 6월 로스앨러모스국립연구소의 이론부에 방문하여 후속 연구를 진행할 예정이다.

본 연구는 한국연구재단 신진과제 (2020R1C1C101324813), 기초연구실 (2021R1A4A103278312) 그리고 미국립과학재단 (CMMI 2118399)의 지원을 통해 수행됐다.

2023.05.02 조회수 6455

다결정 및 단결정 재료 극한 변형 메커니즘 규명

우리 대학 항공우주공학과 연구팀 (익스트림역학 및 멀티피직스 연구실; https://continuum.kaist.ac.kr)이 미국 로스앨러모스국립연구소, 오크리지국립연구소 및 위스콘신대학과의 공동연구를 통해 초고온 및 초고압용 체심입방 결정재료의 극한 변형 메커니즘을 실험 및 이론적으로 규명했다.

주기율표의 Group V 및 Group VI에 속한 체심입방 금속재료 (그림 1-a)는 높은 용융점, 우수한 기계 및 내화학적 성능 및 가공성으로 인해 항공우주, 원자력 및 초전도체 등 다양한 극한 환경에서 주로 사용돼왔으며 최근엔 의료기기용 재료로도 큰 주목을 받고 있다.

체심입방 금속재료의 극한 환경 하의 변형 및 흐름에 관한 예측은 원자미끄러짐 기반 비탄성 변형 메커니즘 특유의 물리 및 수학적 복잡성으로 인해, 대부분 경험적 방법론에 의존해왔다. 또한 기존에 제시된 대부분의 이론 모델들은 단결정 또는 다결정 상태의 극한 거동을 부분적으로만 예측할 수 있었지만, 본 연구에서는 체심입방 단결정 및 다결정 재료의 극한 거동을 다양한 온도 및 속도 조건에서 동시에 설명할 수 있는 연속체역학 기반 이론 모델을 제시하였다. 연구팀은 새롭게 제시된 이론 모델을 통해 대표적 체심입방금속재료인 단결정 및 다결정 탄탈럼의 극한의 기계적 변형, 전위 결함 및 미세 구조 발달을 정확하게 예측하고 (그림 1-b 및 1-c) 이를 로스앨러모스국립연구소가 보유한 Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE)의 중성자 디프랙션 장비를 통해 실험적으로 검증했다 (그림 1-d). 또한 기존의 경험론적 이론 모델에서는 설명할 수 없었던 체심입방 단결정 구조체에서 주로 발견되는 원자 미끄러짐의 불안정성을 수리적으로 규명하였으며, 이는 향후 극한 환경용 재료 및 구조체 설계에 적극 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

본 연구 결과는 이론 및 실험에 관한 국제협력을 통해 얻어졌으며, 우리학교 항공우주공학과의 조한솔 교수 연구실과 위스콘신-매디슨 대학 기계공학과의 커트 브롱크홀스트(Curt Bronkhorst) 교수 연구실 및 오크리지국립연구소에서 이론 정립 및 단결정 및 다결정 거동 경계값 문제에 관한 수치 계산을 수행하고, 로스앨러모스 국립연구소에서 검증 실험을 수행했다.

우리 대학 항공우주공학과의 이승현 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 고체 및 응용역학 분야 최상위 학술지인 인터내셔널 저널 오브 플라스티시티 (Int. Journal of Plasticity) 에 연속 출간됐다.

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2023.103529

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102903

https://arxiv.org/abs/2303.06743

한편 본 연구에 참여한 박사과정 이승현 학생은 로스앨러모스국립연구소의 여름 프로그램에 지원 및 선정돼 이번 6월 로스앨러모스국립연구소의 이론부에 방문하여 후속 연구를 진행할 예정이다.

본 연구는 한국연구재단 신진과제 (2020R1C1C101324813), 기초연구실 (2021R1A4A103278312) 그리고 미국립과학재단 (CMMI 2118399)의 지원을 통해 수행됐다.

2023.05.02 조회수 6455 최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19 조회수 8927

최고 수준의 전기차 배터리 첨가제 기술 개발

1회 충전에 500km 이상 운행할 수 있는 전기자동차를 실현하기 위해서는 고용량, 고에너지밀도 이차전지 개발이 필수적이다. 이에 높은 가역용량을 가지는 니켈리치 양극과 흑연보다 10배가량 높은 용량을 발현하는 실리콘 음극 물질이 차세대 리튬이온전지의 소재로 주목받고 있다. 하지만 기존 전해질 첨가제 연구는 기존 물질들의 스크리닝 기법을 통하여 시행착오를 거쳐 개발되기 때문에 시간과 비용이 많이 소모되어 신규 전극 소재에 대응하기 어려운 한계점을 보였다.

우리 대학 생명화학공학과 최남순 연구팀이 고려대 곽상규 교수팀, UNIST 홍성유 교수팀, 현대자동차, 한국화학연구원과 공동연구를 통해, 고용량 실리콘 기반 음극과 니켈리치 양극으로 구성된 리튬이온 이차전지의 상온 및 고온 장수명화를 가능하게 하는 전해질 첨가제 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

연구팀이 개발한 전해질 첨가제는 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극의 저온, 상온 및 고온에서의 가역성을 증대시켜 배터리 충방전 횟수 증가에 따른 급격한 용량 감소 문제를 해결할 수 있는 새로운 기술이다.

연구팀은 전해질 첨가제 설계 초기 단계부터 타겟으로 하는 양극과 음극에 적합한 작용기를 분자공학적 기법으로 조합하여 첨가제를 디자인하고 합성하는데 성공하였다. 디자인된 전해질 첨가제는 전자 수용 및 전자 공여 그룹의 전기화학적 반응에 의해 고용량 실리콘 기반 음극 및 니켈 리치 양극 표면에 고체전해질 계면막을 형성해 전지의 상온 및 고온 수명을 획기적으로 끌어올리는 데 성공했다.

개발 기술은 일반적인 실험실 수준이 아닌 기업에서 요구하는 수준의 높은 합재밀도를 가진 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극을 사용하여 배터리의 저온, 상온 및 고온 장수명을 실현하였다는 점과 저비용으로 극대화된 효율을 낼 수 있는 전해질 첨가제 디자인의 방향성을 제시하였다는 점에서 그 의미가 크다.

이번 논문의 공동 제1 저자인 KAIST 생명화학공학과 문현규 연구원은 "개발된 전해질 첨가제는 내열성과 유연성이 우수한 전극 계면 층을 형성하여 전기차 구동 온도 45도에서 실리콘 기반 음극과 니켈 리치 양극으로 구성된 전지의 반복적인 300회 충방전 후에도 초기 용량의 72.5%를 발현가능했으며, 이는 기존에 사용되고 있는 첨가제인 비닐렌 카보네이트(VC), 플루오르에틸렌 카보네이트(FEC) 대비 각각 54%, 38% 향상된 수준이었다. 또한, 실리콘 음극 부피변화에 따른 전지 열화를 억제하여 희박 전해질 조건에서도 효과가 있었다ˮ 라고 말했다.

최남순 교수는 “이번 성과는 기존 상용 첨가제들(VC, FEC)의 한계를 극복할 수 있는 전해질 첨가제 기술로, 물질 구조 디자인, 합성 및 계산화학을 통해 연구시간 및 비용을 줄이고 타겟 양극 및 음극 특성에 적합한 첨가제를 정확하게 개발해 내는 새로운 방향을 제시했다”라고 연구의 의미를 강조했다. 뿐만 아니라 양산 수준의 전극 로딩 조건에서 저온에서부터 고온에 이르기까지 온도 내구성이 뛰어난 전극 계면 층을 형성하는 세계 최고 수준의 전해질 첨가제 기술로서 전기차 배터리 등에 활용이 기대된다고 밝혔다.

이번 연구에서 KAIST 최남순 교수와 문현규, 남희범(現 현대자동차 연구원) 연구원은 전해질 시스템 개발과 실험적 원리 규명을 담당하였다. UNIST 홍성유 교수와 김민평, 전민호(現 한국화학연구원 연구원) 연구원은 디자인된 첨가제를 쉽게 얻는 합성법을 개발하였다. 고려대학교 곽상규 교수와 이승민, 김형준 연구원은 계산화학 시뮬레이션을 통해 음극 및 양극에서의 전해질 첨가제의 계면 층 형성 과정을 이론적으로 규명하였다.

한편 이번 연구는 저명한 국제 학술지 `어드밴스트 펑셔널 머터리얼즈 (Advanced Functional Materials)'에 4월 4일 字로 온라인 공개됐다 (논문명 : Elastic Interfacial Layer Enabled the High-Temperature Performance of Lithium-Ion Batteries via Utilization of Synthetic Fluorosulfate Additive).

이번 연구 수행은 현대자동차의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.19 조회수 8927 3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 7914

3차원 반도체 소자 구현할 나노 인쇄 기술 개발

최근, 나노 스케일의 물리/화학 센서부터 미터 스케일의 에너지 수확 소자까지, 전자 소자에 적용되는 소재 및 구조들의 형태가 점점 고도화되며 복잡한 형태로 발전해나가고 있다. 그에 따라 범용성이 높은 3차원 구조체 제작 기술의 개발에 많은 연구자들이 관심을 두고 있다.

우리 대학 기계공학과 박인규 교수와 한국기계연구원(KIMM) 정준호 전략조정본부장 공동연구팀이 `차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술'을 개발했다고 4일 밝혔다.

공동연구팀은 신축 기판 위 2차원 나노구조체의 안정적 구현과 인쇄될 기판의 표면 마이크로 구조 설계를 통해 3차원 나노구조체를 인쇄할 수 있음을 처음으로 선보였다.

기계공학과 안준성 박사후연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 2023년 2월 온라인판에 출판됐다. (논문명: Nanoscale three-dimensional fabrication based on mechanically guided assembly)

현재 개발되고 있는 인쇄 방법 중, 기계적 좌굴을 이용한 인쇄 방식은 얇은 곡면 형태의 복잡한 3차원 형상을 높은 자유도로 제작할 수 있으면서 제작된 구조체를 원래의 형상으로 되돌릴 수 있다는 이점 덕분에 차세대 인쇄 기술로 주목을 받고 있다. 또한, 금속, 세라믹 등 다양한 재료와 소자에 적용할 수 있다는 점과 설계된 대로 정확하게 구현할 수 있다는 높은 프로그래밍 가능성을 이점으로 갖는다. 그러나 현재까지 개발된 기계적 좌굴 기반의 3차원 인쇄 기술은 2차원 구조체 전사 공정의 불안정성과 나노구조체 설계의 어려움으로 인해 마이크로 스케일보다 큰 3차원 구조체만 제작할 수 있다는 치명적인 한계를 갖고 있다.

최근에는 이를 해결하기 위해 전자빔 리소그래피 (electron beam lithography)를 이용해 2차원 형상을 구현하고 물에 녹는 접착 필름을 사용해 신축 기판 위에 3차원 구조체를 인쇄하는 기술 등이 개발되고 있지만, 높은 제작 비용, 밀리미터 스케일 이하의 좁은 인쇄 면적, 낮은 공정 신뢰성으로 인해 보편적 인쇄 기술로 발전하기에는 많은 어려움이 남아 있다. 따라서, 복잡한 3차원 형상으로 설계된 나노구조체를 실제로 구현할 수 있는 제작 기술을 개발하는 것은 차세대 3차원 인쇄 기술과 나노구조체를 기반으로 한 고성능 광학/전자/바이오 소자의 개발에 큰 발전을 이룰 수 있을 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

연구팀은 나노 스케일까지 안정적으로 2차원 구조체를 인쇄할 수 있는 나노전사 인쇄 기술과, 신축 기판에 가해진 압축력에 의해 좌굴된 최종 형상을 예측할 수 있는 설계 기법을 개발해 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술을 구현했다. 공유 결합 기반의 나노 전사 인쇄 기술은 탄성중합체 기판 위에 50 나노미터(nm) 선폭을 갖는 금속/세라믹 물질의 안정적인 전사를 가능하게 했다. 또한, 전사될 신축 기판의 마이크로 패터닝을 통해 인쇄될 물질의 선택적인 접착과 좌굴을 쉽게 하고 접합부의 형상을 제어해 기판의 국부적인 신장률을 설계할 수 있음을 보였다. 이를 통해 3차원 좌굴 구조체의 변형 정도(deflection), 방향성(direction), 모드(mode)를 제어함으로써 3차원 구조체의 형상을 설계하고 예측할 수 있는 나노 스케일 인쇄 방법을 고안했다. 최종적으로, 개발된 3차원 나노구조체 인쇄 공정은 유독성/폭발성 가스 감지를 위한 고성능 신축 가스 센서를 제작하는데 응용됐다. 이는 나노 스케일의 무기물 물질을 설계 및 제작하고 실제 응용 소자에 적용할 수 있음을 보인 것에서 그 의미가 크다.

연구를 지도한 KAIST 박인규 교수, 한국기계연구원 정준호 박사는 "개발된 차세대 3차원 나노구조체 인쇄 기술은 나노구조체 제작 공정의 본질적인 문제인 낮은 범용성 및 디자인 다양성과 대량 생산의 어려움을 해결할 수 있을 것으로 기대되고, 추후 반도체 소자를 포함한 다양한 나노 전자 소자 제작에 활용될 수 있을 것이다ˮ라며 "이는 나노구조체 제작 기술의 압도적 선도 국가가 되기 위한 발판이 될 것이다ˮ고 연구의 의의를 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단 중견연구자지원사업, 극한물성시스템 제조플랫폼기술의 지원을 받아 수행됐다.

2023.04.04 조회수 7914 양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27 조회수 8269

양자컴퓨팅 원자를 던지고 받는 기술 개발

양자컴퓨터의 기본 구성요소인 원자를 이동하여 배치하는 기술은 리드버그 양자컴퓨팅 연구에 매우 중요하다. 하지만 원자를 원하는 위치에 배치하려면, 일반적으로 광 집게라고 불리는 매우 집속된 레이저 빔을 사용해, 원자를 하나씩 잡아서 운반해야 하는데 이렇게 운반하는 동안 원자의 양자 정보가 변화할 가능성이 크다.

우리 대학 물리학과 안재욱 교수 연구팀이 레이저 빔을 이용하여 루비듐 원자를 하나씩 던지고 받는 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

연구팀은 광 집게가 원자와 접촉하는 시간을 최소화하여 양자 정보가 변하지 않도록 원자를 던지고 받는 방법을 개발했다. 연구팀은 원자의 온도가 매우 낮아 절대 영도 이하 4천만분의 일의 온도의 차가운 루비듐 원자가 광 집게의 초점을 따라서 빛이 가하는 전자기력에 매우 민감하게 움직인다는 특성을 이용했다.

연구팀은 광 집게의 레이저를 가속해서 원자에 광학적 킥을 줘서 원자를 목표지점으로 보낸 다음, 다른 광 집게로 날아오는 원자를 잡아서 멈추게 했다. 원자의 비행 속도는 65cm/s이고, 이동 거리는 최대 4.2 마이크로미터다. 기존의 광 집게로 원자를 잡아서 이동하는 기술과 대비해 원자를 던지고 받는 기술은 원자 이동을 위한 광 집게 이동 경로 계산이 필요 없어지고, 원자 배열에 생기는 결함을 쉽게 고칠 수 있다. 결과적으로 많은 개수의 원자 배열을 생성하고 유지하는 데 효과적이며, 양자 정보를 지닌 원자(flying atom qubit)를 추가로 던지고 받는 때에 양자 배열의 구조변화를 전제하는 새롭고 더욱 강력한 양자컴퓨팅 방법을 연구할 수 있다.

안재욱 교수는 “이 기술이 더 크고 강력한 리드버그 양자 컴퓨터를 개발하는 데 사용될 것”이라 말한다. “리드버그 양자 컴퓨터에서 원자는 양자 정보를 저장하고, 전자기력을 통해 인접한 원자들과 상호작용해 양자컴퓨팅을 수행할 수 있도록 배치된다. 만약 오류가 발생해 원자를 교체하거나 이동해야 할 경우, 원자를 던져서 빠르게 재구성하는 방법이 효과적일 수 있다”고 말한다.

우리 대학 물리학과 황한섭, 변우정 박사과정 연구원과 일본 국가자연과학연구소의 실바앙 드 레젤러크 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `옵티카(Optica)' 3월 10권 3호에 출판됐다. (논문명 : Optical tweezers throw and catch single atoms).

이번 연구는 삼성미래기술재단의 지원으로 수행됐다.

2023.03.27 조회수 8269 발열 40% 낮춘 초고해상도 마이크로 LED 기술 구현

디지털화된 현대인 생활 속에는 웨어러블, 롤러블 디스플레이 등 다양한 형태의 미래 디스플레이가 요구되는데 특히 증강현실 및 가상현실을 위한 스마트 글라스 등 디바이스의 경우에 완벽하게 유저들을 몰입시키는데 요구되는 4K 이상의 해상도가 필요하다. 하지만 디바이스에 요구되는 작은 소비전력 및 제한된 면적에 많은 픽셀을 구현해야 하는 기술적 한계에 봉착하여 완벽하게 구현되지 못하고 있는 실정이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 소자의 크기가 마이크로미터(μm, 백만분의 1미터) 정도의 크기를 갖는 마이크로 LED의 소형화될 때 소자 효율이 저하되는 현상을 재규명하고 이를 에피택시 구조 변경으로 근본적인 해결이 가능함을 제시했다고 22일 밝혔다.

에피택시 기술이란 마이크로 LED로 사용되고 있는 초순수 규소 (Silicon) 혹은 사파이어 (Sapphire) 기판을 매개체로 삼아 그 위에 발광체로 쓰이는 질화갈륨 결정체를 쌓아 올리는 공정을 말한다.

마이크로 LED는 OLED 대비 우수한 밝기, 명암비, 수명이라는 장점이 있어 활발히 연구되고 있으며, 삼성전자는 지난 2018년에 ‘The Wall’이라는 마이크로 LED를 탑재한 제품을 상용화했고, 애플은 2025년에 마이크로 LED를 탑재한 제품이 상용화될 것이라는 전망이 있다.

마이크로 LED를 제작하기 위해선 웨이퍼 위에 성장된 에피택시 구조를 식각 공정을 통해 원기둥 혹은 직육면체의 모양으로 깎아서 픽셀들을 형성하는데, 이 식각 과정에는 플라즈마 기반의 공정이 동반된다. 그러나, 이러한 플라즈마들은 픽셀 형성 과정에서 픽셀의 측면에 결함들을 발생시킨다. 따라서, 픽셀 사이즈가 작아지고 해상도가 높아질수록 픽셀의 표면적 대 부피의 비율이 상승해 공정 중 발생하는 소자 측면 결함이 마이크로 LED의 소자 효율을 더 크게 감소시킨다. 이에 따라, 측면 결함을 완화 혹은 제거하는 것에 많이 연구가 진행됐지만 이러한 방식은 에피택시 구조를 성장한 뒤 후공정으로 진행해야 하는 만큼 개선의 정도에 한계가 존재한다.

연구팀은 마이크로 LED 소자 동작 시 에피택시 구조에 따라 마이크로 LED의 측벽으로 이동하는 전류의 차이가 발생한다는 것을 규명했고, 이를 기반으로 측벽 결함에 민감하지 않는 구조를 설계하여 마이크로 LED 소자 소형화에 따른 효율 저하 문제를 해결하였다. 또한, 제시된 구조는 디스플레이 구동 시 발생하게 되는 열을 기존 대비 40% 정도 낮출 수 있어 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이 상용화를 위한 연구로써 큰 의미를 갖는다.

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀의 백우진 박사과정이 제 1 저자로 주도하고 김상현 교수와 충북대학교 금대명 교수(KAIST 박사 후 연구원 재직 당시) 가 교신저자로 지도한 이번 연구는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 3월 17일 字 출판됐다 (논문명: Ultra-Low-Current Driven InGaN Blue Micro Light-Emitting Diodes for Electrically Efficient and Self-Heating Relaxed Microdisplay).