-

동맥경화증을 효과적으로 치료할 수 있는 혈관 내 플라크 제거 나노기술 개발

국내 연구진이 만성 혈관염증 질환인 죽상 동맥경화증을 나노 기술을 이용해 기존 치료법보다 효과적으로 치료할 수 있는 기술개발에 성공해 전 세계 사망원인 1위로 꼽히는 심혈관질환을 정복하는데 한 걸음 더 성큼 다가섰다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 나노 기술을 이용해 죽상 동맥경화증(atherosclerosis) 치료를 위한 체내 약물전달 기술을 개발했다.

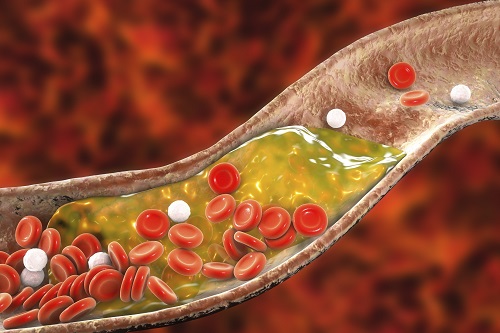

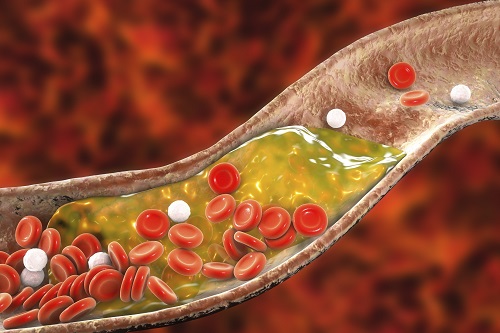

죽상 동맥경화증이란 오래된 수도관이 녹슬고 각종 이물질이 가라앉아 들러붙으면 좁아지듯이, 혈관 안쪽에 콜레스테롤과 같은 지방질로 이뤄진 퇴적물인 `플라크(plaque)'가 쌓여 혈류 장애를 일으키는 만성 혈관염증 질환이다. 플라크가 혈관을 막게 되면 심근경색, 뇌졸중 등 심각한 병을 유발한다.

KAIST 바이오및뇌공학과 졸업생 김희곤 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `제어 방출 저널 (Journal of Controlled Release)' 3월 10일 字 및 `ACS 나노 (ACS Nano)' 4월 28일 字 온라인판에 각각 게재됐다. (논문명: Cyclodextrin polymer improves atherosclerosis therapy and reduces ototoxicity / Affinity-Driven Design of Cargo-Switching Nanoparticles to Leverage a Cholesterol-Rich Microenvironment for Atherosclerosis Therapy)

일반적으로 약물치료의 경우 대표적 고지혈증 약물인 스타틴(statin)을 경구투여한다. 이 방법은 혈액 내 콜레스테롤 농도를 낮춰 콜레스테롤이 플라크에 쌓이는 것을 억제하기엔 효과적이나 이미 형성된 플라크를 제거하는 데에는 한계가 있다. 따라서 환자들은 평생 스타틴을 복용해야 하며 플라크라는 잠재적인 위험요소를 안고 살아가야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜레스테롤과 결합하면 이를 녹일 수 있어 제거하기가 쉽다고 알려진 일종의 당 화합물인 `사이클로덱스트린(cyclodextrin)'을 연구에 사용했다.

박지호 교수 연구팀은 사이클로덱스트린을 약 10 nm(나노미터) 크기의 폴리머(polymer, 중합체) 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입을 하면 기존 사이클로덱스트린보다 약 14배 효과적으로 플라크에 축적되어 보다 효과적으로 플라크를 제거할 수 있다는 결과를 얻었다고 학술지 `제어 방출 저널'에 게재했다. 연구팀은 또 사이클로덱스트린은 귀 내이의 유모세포(hair cell)를 손상시켜 청력손실을 일으킨다고 알려졌으나 이를 폴리머 나노입자 형태로 제조하면 체내분포양상을 변화시켜 귀 내이에 잘 축적되지 않기 때문에 청력손실을 방지할 수 있다는 사실을 알아냈다.

이와 함께 사이클로덱스트린과 스타틴을 자기조립(self-assembly)을 통해 약 100nm(나노미터) 크기의 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입하자 사이클로덱스트린은 플라크 내에서 콜레스테롤을 제거하며 스타틴은 혈관을 좁게 만들었던 주요 원인인 염증성 대식거품세포(macrophage foam cell)를 줄이는 현상을 찾아냈다. 연구팀은 이같이 사이클로덱스트린과 스타틴의 동시 전달은 각각의 약물을 따로 전달했을 때보다 월등하게 효과적이기 때문에 시너지 효과를 가질 수 있는 약물들을 이용한 복합치료(combination therapy)의 필요성을 `ACS 나노 저널'을 통해 제시했다.

박지호 교수는 "이번 연구 결과를 계기로 평생 약물을 복용해야 하는 환자들의 삶의 질을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대가 된다ˮ며 "종양 치료를 위해서 주로 개발되었던 약물전달 나노 기술이 전 세계 사망원인 1위인 심혈관질환을 효과적으로 치료하는 데도 기여할 수 있음을 보여준 연구”라고 의미를 부여했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

동맥경화증을 효과적으로 치료할 수 있는 혈관 내 플라크 제거 나노기술 개발

국내 연구진이 만성 혈관염증 질환인 죽상 동맥경화증을 나노 기술을 이용해 기존 치료법보다 효과적으로 치료할 수 있는 기술개발에 성공해 전 세계 사망원인 1위로 꼽히는 심혈관질환을 정복하는데 한 걸음 더 성큼 다가섰다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 나노 기술을 이용해 죽상 동맥경화증(atherosclerosis) 치료를 위한 체내 약물전달 기술을 개발했다.

죽상 동맥경화증이란 오래된 수도관이 녹슬고 각종 이물질이 가라앉아 들러붙으면 좁아지듯이, 혈관 안쪽에 콜레스테롤과 같은 지방질로 이뤄진 퇴적물인 `플라크(plaque)'가 쌓여 혈류 장애를 일으키는 만성 혈관염증 질환이다. 플라크가 혈관을 막게 되면 심근경색, 뇌졸중 등 심각한 병을 유발한다.

KAIST 바이오및뇌공학과 졸업생 김희곤 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `제어 방출 저널 (Journal of Controlled Release)' 3월 10일 字 및 `ACS 나노 (ACS Nano)' 4월 28일 字 온라인판에 각각 게재됐다. (논문명: Cyclodextrin polymer improves atherosclerosis therapy and reduces ototoxicity / Affinity-Driven Design of Cargo-Switching Nanoparticles to Leverage a Cholesterol-Rich Microenvironment for Atherosclerosis Therapy)

일반적으로 약물치료의 경우 대표적 고지혈증 약물인 스타틴(statin)을 경구투여한다. 이 방법은 혈액 내 콜레스테롤 농도를 낮춰 콜레스테롤이 플라크에 쌓이는 것을 억제하기엔 효과적이나 이미 형성된 플라크를 제거하는 데에는 한계가 있다. 따라서 환자들은 평생 스타틴을 복용해야 하며 플라크라는 잠재적인 위험요소를 안고 살아가야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜레스테롤과 결합하면 이를 녹일 수 있어 제거하기가 쉽다고 알려진 일종의 당 화합물인 `사이클로덱스트린(cyclodextrin)'을 연구에 사용했다.

박지호 교수 연구팀은 사이클로덱스트린을 약 10 nm(나노미터) 크기의 폴리머(polymer, 중합체) 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입을 하면 기존 사이클로덱스트린보다 약 14배 효과적으로 플라크에 축적되어 보다 효과적으로 플라크를 제거할 수 있다는 결과를 얻었다고 학술지 `제어 방출 저널'에 게재했다. 연구팀은 또 사이클로덱스트린은 귀 내이의 유모세포(hair cell)를 손상시켜 청력손실을 일으킨다고 알려졌으나 이를 폴리머 나노입자 형태로 제조하면 체내분포양상을 변화시켜 귀 내이에 잘 축적되지 않기 때문에 청력손실을 방지할 수 있다는 사실을 알아냈다.

이와 함께 사이클로덱스트린과 스타틴을 자기조립(self-assembly)을 통해 약 100nm(나노미터) 크기의 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입하자 사이클로덱스트린은 플라크 내에서 콜레스테롤을 제거하며 스타틴은 혈관을 좁게 만들었던 주요 원인인 염증성 대식거품세포(macrophage foam cell)를 줄이는 현상을 찾아냈다. 연구팀은 이같이 사이클로덱스트린과 스타틴의 동시 전달은 각각의 약물을 따로 전달했을 때보다 월등하게 효과적이기 때문에 시너지 효과를 가질 수 있는 약물들을 이용한 복합치료(combination therapy)의 필요성을 `ACS 나노 저널'을 통해 제시했다.

박지호 교수는 "이번 연구 결과를 계기로 평생 약물을 복용해야 하는 환자들의 삶의 질을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대가 된다ˮ며 "종양 치료를 위해서 주로 개발되었던 약물전달 나노 기술이 전 세계 사망원인 1위인 심혈관질환을 효과적으로 치료하는 데도 기여할 수 있음을 보여준 연구”라고 의미를 부여했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.29

조회수 15692

-

정확성이 획기적으로 향상된 코로나19 영상 진단 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀이 흉부 단순 방사선 촬영 영상으로 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 진단의 정확성을 획기적으로 개선한 인공지능(AI) 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀이 개발한 인공지능 기술을 사용해 코로나19 감염 여부를 진단한 결과, 영상 판독 전문가의 69%보다 17%가 향상된 86%이상의 우수한 정확성을 보였다고 KAIST 관계자는 설명했다.

이 기술을 세계적으로 대유행하는 코로나19 선별 진료(Triage)체계에 도입하면 상시 신속한 진단이 가능할 뿐만 아니라 한정된 의료 자원의 효율적인 사용에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

오유진 박사과정과 박상준 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이 연구 결과는 국제 학술지 `아이트리플이 트랜잭션 온 메디컬 이미징(IEEE transactions on medical imaging)'의 `영상기반 코로나19 진단 인공지능기술' 특집호 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep Learning COVID-19 Features on CXR using Limited Training Data Sets)

현재 전 세계적으로 확진자 500만 명을 넘긴 코로나19 진단검사에는 통상 역전사 중합 효소 연쇄 반응(RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)을 이용한 장비가 사용된다. RT-PCR 검사의 정확성은 90% 이상으로 알려져 있으나, 검사 결과가 나오기까지는 많은 시간이 걸리며 모든 환자에게 시행하기에 비용이 많이 든다는 단점이 있다.

컴퓨터 단층촬영(CT, Computed Tomography)을 이용한 검사도 비교적 높은 정확성을 보이지만 일반적인 X선 단순촬영 검사에 비해 많은 시간이 소요되고 바이러스에 의한 장비의 오염 가능성 때문에 선별 진료에 사용되기 어렵다.

흉부 단순 방사선 촬영(CXR, Chest X-ray)은 여러 폐 질환에서 표준 선별 검사로 활용되고 있지만 코로나19에는 RT-PCR와 CT 검사에 비해 정확성이 현저하게 떨어진다. 그러나, 최근 팬데믹으로 세계 각국에서 확진자 수가 급증함에 따라 비용이 적게 들어가고 검사방법이 용이한 CXR 검사를 정확성을 높여 활용하자는 요구가 증가하고 있다.

그동안 심층 학습(Deep Learning) 기법을 적용해 CXR 영상을 통해 코로나19를 진단하는 여러 연구사례가 보고되고 있지만 진단 정확성을 높이기 위해서는 많은 양의 데이터 확보가 필수적이며 현재와 같은 비상 상황에서는 일관되게 정제된 대량의 데이터를 수집하기가 극히 어렵다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 전처리(Preprocessing)와 국소 패치 기반 방식(Local Patch-based Approach)을 통해 이런 문제점을 해결했다. 적은 데이터 세트에서 발생할 수 있는 영상 간 이질성(Heterogeneity)을 일관된 전처리 과정으로 정규화한 뒤, 국소 패치 기반 방식으로 하나의 영상에서 다양한 패치 영상들을 얻어냄으로써 이미지의 다양성을 확보했다.

또 국소 패치 기반 방식의 장점을 활용한 새로운 인공지능 기술인 `확률적 특징 지도 시각화(Probabilistic Saliency Map Visualization)' 방식을 활용해 CXR 영상에서 코로나19 진단에 중요한 부분을 고화질로 강조해주는 특징 지도를 만들었는데 이 지도가 진단 영상학적 특징과 일치하는 것을 확인했다.

예종철 교수는 "인공지능 알고리즘 기술을 환자의 선별 진료에 활용하면 코로나19 감염 여부를 상시 신속하게 진단할 수 있고 이를 통해 가능성이 낮은 환자를 배제함으로써 한정된 의료 자원을 보다 우선순위가 높은 대상에게 효율적으로 배분할 수 있게 해줄 것ˮ 이라고 말했다.

한편, 이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

정확성이 획기적으로 향상된 코로나19 영상 진단 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀이 흉부 단순 방사선 촬영 영상으로 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 진단의 정확성을 획기적으로 개선한 인공지능(AI) 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀이 개발한 인공지능 기술을 사용해 코로나19 감염 여부를 진단한 결과, 영상 판독 전문가의 69%보다 17%가 향상된 86%이상의 우수한 정확성을 보였다고 KAIST 관계자는 설명했다.

이 기술을 세계적으로 대유행하는 코로나19 선별 진료(Triage)체계에 도입하면 상시 신속한 진단이 가능할 뿐만 아니라 한정된 의료 자원의 효율적인 사용에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

오유진 박사과정과 박상준 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이 연구 결과는 국제 학술지 `아이트리플이 트랜잭션 온 메디컬 이미징(IEEE transactions on medical imaging)'의 `영상기반 코로나19 진단 인공지능기술' 특집호 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep Learning COVID-19 Features on CXR using Limited Training Data Sets)

현재 전 세계적으로 확진자 500만 명을 넘긴 코로나19 진단검사에는 통상 역전사 중합 효소 연쇄 반응(RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)을 이용한 장비가 사용된다. RT-PCR 검사의 정확성은 90% 이상으로 알려져 있으나, 검사 결과가 나오기까지는 많은 시간이 걸리며 모든 환자에게 시행하기에 비용이 많이 든다는 단점이 있다.

컴퓨터 단층촬영(CT, Computed Tomography)을 이용한 검사도 비교적 높은 정확성을 보이지만 일반적인 X선 단순촬영 검사에 비해 많은 시간이 소요되고 바이러스에 의한 장비의 오염 가능성 때문에 선별 진료에 사용되기 어렵다.

흉부 단순 방사선 촬영(CXR, Chest X-ray)은 여러 폐 질환에서 표준 선별 검사로 활용되고 있지만 코로나19에는 RT-PCR와 CT 검사에 비해 정확성이 현저하게 떨어진다. 그러나, 최근 팬데믹으로 세계 각국에서 확진자 수가 급증함에 따라 비용이 적게 들어가고 검사방법이 용이한 CXR 검사를 정확성을 높여 활용하자는 요구가 증가하고 있다.

그동안 심층 학습(Deep Learning) 기법을 적용해 CXR 영상을 통해 코로나19를 진단하는 여러 연구사례가 보고되고 있지만 진단 정확성을 높이기 위해서는 많은 양의 데이터 확보가 필수적이며 현재와 같은 비상 상황에서는 일관되게 정제된 대량의 데이터를 수집하기가 극히 어렵다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 전처리(Preprocessing)와 국소 패치 기반 방식(Local Patch-based Approach)을 통해 이런 문제점을 해결했다. 적은 데이터 세트에서 발생할 수 있는 영상 간 이질성(Heterogeneity)을 일관된 전처리 과정으로 정규화한 뒤, 국소 패치 기반 방식으로 하나의 영상에서 다양한 패치 영상들을 얻어냄으로써 이미지의 다양성을 확보했다.

또 국소 패치 기반 방식의 장점을 활용한 새로운 인공지능 기술인 `확률적 특징 지도 시각화(Probabilistic Saliency Map Visualization)' 방식을 활용해 CXR 영상에서 코로나19 진단에 중요한 부분을 고화질로 강조해주는 특징 지도를 만들었는데 이 지도가 진단 영상학적 특징과 일치하는 것을 확인했다.

예종철 교수는 "인공지능 알고리즘 기술을 환자의 선별 진료에 활용하면 코로나19 감염 여부를 상시 신속하게 진단할 수 있고 이를 통해 가능성이 낮은 환자를 배제함으로써 한정된 의료 자원을 보다 우선순위가 높은 대상에게 효율적으로 배분할 수 있게 해줄 것ˮ 이라고 말했다.

한편, 이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.25

조회수 17461

-

피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

2020.05.20

조회수 15660

-

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2020.05.19

조회수 16583

-

자기장과 자성체 없이 전기로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터 돌파구 마련

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 그래핀으로 자기장, 자성체 없이 스핀 전류를 생성, 검출하는 실험에 성공해 차세대 그래핀 스핀 트랜지스터 개발의 돌파구를 마련했다.

차세대 신소재로 주목받는 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)로서 전기전도성, 탄성, 안정성이 높아 ‘꿈의 나노 물질’이라고 불린다. 이 그래핀은 전자의 스핀 확산 거리가 길어, 전자스핀을 정보화하는 분야인 스핀트로닉스 응용에 큰 기대를 받아왔다. 하지만 그래핀은 전자의 스핀과 전자의 궤도가 상호작용하는 스핀-궤도 결합 에너지가 매우 약하다는 이유로 스핀 전류를 직접 생성하거나 검출할 수 없다는 한계가 있었다.

조성재 교수 연구팀은 그래핀에 스핀-궤도 결합이 매우 큰 전이금속이자 디칼코게나이드 물질인 2H-TaS2를 접합시켜서 그 인접효과로 그래핀의 스핀-궤도 결합을 100배 이상 증가시키는 데 성공했고 이어 ‘라쉬바 효과’를 유도하는 데 성공했다.

‘라쉬바 효과’란 강한 스핀 궤도 결합으로 그래핀과 같은 2차원 물질 내부의 전기장이 자기장으로 전환되는 효과를 말한다. 이것을 이용해 스핀 전류를 생성, 검출하는 효과를 ‘라쉬바-에델스타인 효과’라고 부르는데 이번 연구에서는 이 효과를 그래핀에서 최초로 구현했다.

리준리 박사후 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노 (ACS Nano)’ 4월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Gate-Tunable Reversible Rashba−Edelstein Effect in a Few-Layer Graphene/2H-TaS2 Heterostructure at Room Temperature).

라쉬바 효과가 그래핀에 유도되면, 라쉬바-에델스타인 효과에 의해 전하 전류와 스핀 전류가 상호 전환이 가능하다. 다시 말해, 자기장이나 자성체 없이 그래핀에 전류를 흘려줌으로써 스핀 전류를 생성시킬 수 있고, 그래핀 층에 흘러들어오는 스핀 전류를 전하 전류 혹은 전압 측정을 통해 검출할 수 있다.

조 교수 연구팀은 또 트랜지스터의 단자 사이에 인가되는 전압인 게이트 전압으로 그래핀 이종접합에 생성되는 스핀 전류의 크기와 방향을 제어하는 데 성공했다. 이는 추후 자기장, 자성체 없이 동작 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 초석을 마련한 획기적인 연구성과로 평가받는다.

조성재 교수는 “이번 연구는 그래핀 이종접합에 자기장, 자성체 없이 전기적으로만 스핀 전류를 생성, 검출, 제어할 수 있음을 보인 최초의 연구로서 전기적으로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 개발로 이어질 것”이라며 “특히, 상온에서 실험이 성공했기 때문에 응용 가능성이 매우 크기 때문에 향후 우리나라 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 스핀트로닉스 관련 물리학 및 산업에 응용할 수 있는 효과를 기대할 수 있어 의미가 매우 크다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 미래반도체 신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

자기장과 자성체 없이 전기로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터 돌파구 마련

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 그래핀으로 자기장, 자성체 없이 스핀 전류를 생성, 검출하는 실험에 성공해 차세대 그래핀 스핀 트랜지스터 개발의 돌파구를 마련했다.

차세대 신소재로 주목받는 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)로서 전기전도성, 탄성, 안정성이 높아 ‘꿈의 나노 물질’이라고 불린다. 이 그래핀은 전자의 스핀 확산 거리가 길어, 전자스핀을 정보화하는 분야인 스핀트로닉스 응용에 큰 기대를 받아왔다. 하지만 그래핀은 전자의 스핀과 전자의 궤도가 상호작용하는 스핀-궤도 결합 에너지가 매우 약하다는 이유로 스핀 전류를 직접 생성하거나 검출할 수 없다는 한계가 있었다.

조성재 교수 연구팀은 그래핀에 스핀-궤도 결합이 매우 큰 전이금속이자 디칼코게나이드 물질인 2H-TaS2를 접합시켜서 그 인접효과로 그래핀의 스핀-궤도 결합을 100배 이상 증가시키는 데 성공했고 이어 ‘라쉬바 효과’를 유도하는 데 성공했다.

‘라쉬바 효과’란 강한 스핀 궤도 결합으로 그래핀과 같은 2차원 물질 내부의 전기장이 자기장으로 전환되는 효과를 말한다. 이것을 이용해 스핀 전류를 생성, 검출하는 효과를 ‘라쉬바-에델스타인 효과’라고 부르는데 이번 연구에서는 이 효과를 그래핀에서 최초로 구현했다.

리준리 박사후 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노 (ACS Nano)’ 4월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Gate-Tunable Reversible Rashba−Edelstein Effect in a Few-Layer Graphene/2H-TaS2 Heterostructure at Room Temperature).

라쉬바 효과가 그래핀에 유도되면, 라쉬바-에델스타인 효과에 의해 전하 전류와 스핀 전류가 상호 전환이 가능하다. 다시 말해, 자기장이나 자성체 없이 그래핀에 전류를 흘려줌으로써 스핀 전류를 생성시킬 수 있고, 그래핀 층에 흘러들어오는 스핀 전류를 전하 전류 혹은 전압 측정을 통해 검출할 수 있다.

조 교수 연구팀은 또 트랜지스터의 단자 사이에 인가되는 전압인 게이트 전압으로 그래핀 이종접합에 생성되는 스핀 전류의 크기와 방향을 제어하는 데 성공했다. 이는 추후 자기장, 자성체 없이 동작 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 초석을 마련한 획기적인 연구성과로 평가받는다.

조성재 교수는 “이번 연구는 그래핀 이종접합에 자기장, 자성체 없이 전기적으로만 스핀 전류를 생성, 검출, 제어할 수 있음을 보인 최초의 연구로서 전기적으로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 개발로 이어질 것”이라며 “특히, 상온에서 실험이 성공했기 때문에 응용 가능성이 매우 크기 때문에 향후 우리나라 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 스핀트로닉스 관련 물리학 및 산업에 응용할 수 있는 효과를 기대할 수 있어 의미가 매우 크다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 미래반도체 신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.18

조회수 19204

-

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14

조회수 23216

-

초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.12

조회수 14279

-

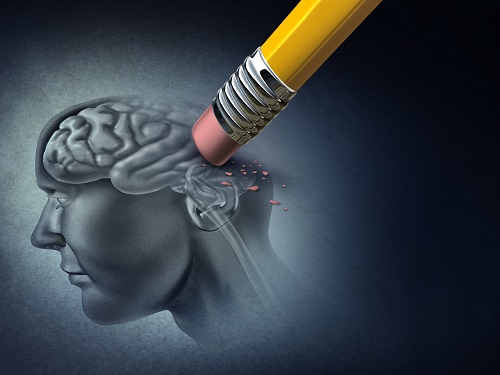

알츠하이머 치료제 개발을 위한 새로운 가능성 제시

우리 연구진이 알츠하이머 발병 원인을 동시다발적으로 억제 가능한 치료제 개발 원리를 증명하고 또 동물실험에서 효능을 입증하는 등 알츠하이머병에 관한 새로운 치료제 개발에 대한 가능성을 제시함으로써 많은 주목을 받고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 알츠하이머 발병의 원인으로 알려진 ‘활성 산소종’과 ‘아밀로이드 베타’, ‘금속 이온’ 등을 손쉽고도 동시다발적으로 억제할 수 있는 치료제 개발 원리를 새롭게 증명하고 알츠하이머 질환에 걸린 동물 모델(실험용 쥐) 치료를 통해 이를 입증하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 KAIST 백무현 교수와 서울아산병원 이주영 교수도 함께 참여했으며 저명 국제 학술지인 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society) 4월 1일 字에 게재됐다. 이 논문은 특히 4월 26일 字 ‘편집장 선정 우수 논문(Editors’Choice Paper)’으로 꼽혀 많은 주목을 받고 있다. (논문명 : Minimalistic Principles for Designing Small Molecules with Multiple Reactivities against Pathological Factors in Dementia)

알츠하이머병은 치매를 일으키는 대표적인 뇌 질환이다. 이 질환의 원인으로 다양한 요소들이 제시됐지만, 원인 인자들 사이의 원리들은 아직도 명확하게 밝혀지지 않고 있다.

알츠하이머병을 일으키는 대표적인 원인 인자로는, 활성 산소종과 아밀로이드 베타, 금속 이온이 알려져 있다. 이 요인들은 개별적으로 질병을 유발할 뿐만 아니라, 상호 작용을 통해 뇌 질환을 더욱 악화시킬 수 있다. 예를 들어, 금속 이온들은 아밀로이드 베타와 결합해 아밀로이드 베타의 응집 속도를 촉진시킬 뿐만 아니라, 활성 산소종들을 과다하게 생성하여 신경독성을 유발할 수 있다. 따라서 이처럼 복잡하게 얽힌 여러 원인 인자들을 동시에 겨냥할 수 있는 새로운 알츠하이머병 치료제 개발이 필요하다.

임 교수 연구팀은 단순한 저분자 화합물의 산화 환원 반응을 이용해 알츠하이머병의 원인 인자들을 손쉽게 조절할 수 있음을 증명했다. 임 교수팀은 산화되는 정도가 다른 화합물들의 합리적 설계를 통해 쉽게 산화되는 화합물들은 알츠하이머 질병의 여러 원인 인자들을 한꺼번에 조절할 수 있다는 사실을 확인했다.

연구 결과, 임 교수 연구팀은 저분자 화합물의 산화 환원 반응으로 활성 산소종에 대한 항산화 작용의 가능성을 확인했을 뿐만 아니라 아밀로이드 베타 또는 금속-아밀로이드 베타의 응집 및 섬유 형성 정도 또한 확연히 감소되는 것을 실험적으로 증명했다.

이 밖에 알츠하이머병에 걸린 동물 모델(실험용 쥐)에 체외 반응성이 좋고 바이오 응용에 적합한 성질을 가지고 있는 대표 저분자 화합물을 주입한 한 결과, 뇌 속에 축적된 아밀로이드 베타의 양이 크게 줄어드는 현상과 함께 알츠하이머 동물 모델의 손상된 인지 능력과 기억력이 향상되는 결과를 확인했다.

이번 연구가 크게 주목받는 이유는 알츠하이머병을 치료하기 위한 화합물을 개발하는 데 있어 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 구조변화를 통해 산화 환원 정도를 조절하여 여러 원인 인자들을 동시에 조절할 수 있고 이러한 간단한 원리를 통해 누구나 손쉽게 치료제를 디자인할 수 있기 때문이다.

임미희 교수는“이번 연구는 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 산화 정도의 차이를 이용해 여러 원인 인자들과의 반응성 유무를 확연히 구분할 수 있다는 점을 증명한 데 의미가 있다”며, “이 방법을 신약 개발의 디자인 방법으로 사용한다면, 비용과 시간을 훨씬 단축시켜 최대의 효과를 가질 수 있다”고 덧붙였다. 임 교수는 이와 함께 “제시된 치료제의 디자인 방법은 다양한 퇴행성 뇌 질환 치료제들의 개발 성공 가능성을 높일 것으로 기대된다”라고 강조했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원과 서울아산병원 등의 지원을 받아 수행됐다.

알츠하이머 치료제 개발을 위한 새로운 가능성 제시

우리 연구진이 알츠하이머 발병 원인을 동시다발적으로 억제 가능한 치료제 개발 원리를 증명하고 또 동물실험에서 효능을 입증하는 등 알츠하이머병에 관한 새로운 치료제 개발에 대한 가능성을 제시함으로써 많은 주목을 받고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 알츠하이머 발병의 원인으로 알려진 ‘활성 산소종’과 ‘아밀로이드 베타’, ‘금속 이온’ 등을 손쉽고도 동시다발적으로 억제할 수 있는 치료제 개발 원리를 새롭게 증명하고 알츠하이머 질환에 걸린 동물 모델(실험용 쥐) 치료를 통해 이를 입증하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 KAIST 백무현 교수와 서울아산병원 이주영 교수도 함께 참여했으며 저명 국제 학술지인 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society) 4월 1일 字에 게재됐다. 이 논문은 특히 4월 26일 字 ‘편집장 선정 우수 논문(Editors’Choice Paper)’으로 꼽혀 많은 주목을 받고 있다. (논문명 : Minimalistic Principles for Designing Small Molecules with Multiple Reactivities against Pathological Factors in Dementia)

알츠하이머병은 치매를 일으키는 대표적인 뇌 질환이다. 이 질환의 원인으로 다양한 요소들이 제시됐지만, 원인 인자들 사이의 원리들은 아직도 명확하게 밝혀지지 않고 있다.

알츠하이머병을 일으키는 대표적인 원인 인자로는, 활성 산소종과 아밀로이드 베타, 금속 이온이 알려져 있다. 이 요인들은 개별적으로 질병을 유발할 뿐만 아니라, 상호 작용을 통해 뇌 질환을 더욱 악화시킬 수 있다. 예를 들어, 금속 이온들은 아밀로이드 베타와 결합해 아밀로이드 베타의 응집 속도를 촉진시킬 뿐만 아니라, 활성 산소종들을 과다하게 생성하여 신경독성을 유발할 수 있다. 따라서 이처럼 복잡하게 얽힌 여러 원인 인자들을 동시에 겨냥할 수 있는 새로운 알츠하이머병 치료제 개발이 필요하다.

임 교수 연구팀은 단순한 저분자 화합물의 산화 환원 반응을 이용해 알츠하이머병의 원인 인자들을 손쉽게 조절할 수 있음을 증명했다. 임 교수팀은 산화되는 정도가 다른 화합물들의 합리적 설계를 통해 쉽게 산화되는 화합물들은 알츠하이머 질병의 여러 원인 인자들을 한꺼번에 조절할 수 있다는 사실을 확인했다.

연구 결과, 임 교수 연구팀은 저분자 화합물의 산화 환원 반응으로 활성 산소종에 대한 항산화 작용의 가능성을 확인했을 뿐만 아니라 아밀로이드 베타 또는 금속-아밀로이드 베타의 응집 및 섬유 형성 정도 또한 확연히 감소되는 것을 실험적으로 증명했다.

이 밖에 알츠하이머병에 걸린 동물 모델(실험용 쥐)에 체외 반응성이 좋고 바이오 응용에 적합한 성질을 가지고 있는 대표 저분자 화합물을 주입한 한 결과, 뇌 속에 축적된 아밀로이드 베타의 양이 크게 줄어드는 현상과 함께 알츠하이머 동물 모델의 손상된 인지 능력과 기억력이 향상되는 결과를 확인했다.

이번 연구가 크게 주목받는 이유는 알츠하이머병을 치료하기 위한 화합물을 개발하는 데 있어 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 구조변화를 통해 산화 환원 정도를 조절하여 여러 원인 인자들을 동시에 조절할 수 있고 이러한 간단한 원리를 통해 누구나 손쉽게 치료제를 디자인할 수 있기 때문이다.

임미희 교수는“이번 연구는 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 산화 정도의 차이를 이용해 여러 원인 인자들과의 반응성 유무를 확연히 구분할 수 있다는 점을 증명한 데 의미가 있다”며, “이 방법을 신약 개발의 디자인 방법으로 사용한다면, 비용과 시간을 훨씬 단축시켜 최대의 효과를 가질 수 있다”고 덧붙였다. 임 교수는 이와 함께 “제시된 치료제의 디자인 방법은 다양한 퇴행성 뇌 질환 치료제들의 개발 성공 가능성을 높일 것으로 기대된다”라고 강조했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원과 서울아산병원 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.11

조회수 19504

-

이상엽 특훈교수 연구팀, 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술 개발

국내 연구진이 플라스틱의 원료와 식품·의약품 합성에 사용되는 중요한 화학물질인 숙신산을 대량으로 생산할 수 있는 기술을 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀과 경북대학교(총장 김상동) 김경진 교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 미생물 기반의 바이오 숙신산 대량 생산을 가능케 하는 세계 최고의 효율을 지닌 숙신산 생산 균주를 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이 교수와 김 교수가 이끄는 공동연구팀의 이번 연구 성과는 국제학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)’ 4월 23일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Enhanced succinic acid production by Mannheimia employing optimal malate dehydrogenase)

기후변화 대응 기술 중 바이오리파이너리 기술은 화석연료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적 ‧ 화학적 기술을 이용해 화학제품과 바이오연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야이다. 이 중 특히 핵심 기술인 ‘시스템 대사공학’은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해 산업 화학물질의 생산 효율을 높일 수 있다.

현대 산업 전반은 화석연료를 바탕으로 하는 산업에 매우 의존적이며 숙신산의 생산 또한 화석연료를 기반으로 이뤄진다. 그러나 이는 화석연료의 고갈과 이에 따른 원류 가격의 지속적인 증가, 화석연료 기반 산업으로부터 발생되는 지구 온난화 등 매우 심각한 부작용을 낳는다. 또 급속도로 고갈돼 가는 화석연료를 대체할 수 있는 바이오 기반의 숙신산 생산은 필수적이다. 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 맨하이미아(Mannheimia)의 대사회로를 조작해 숙신산을 생산하는 연구를 지속해 왔으며 이번에 세계 최고의 생산 효율을 지닌 숙신산을 생산할 수 있는 개량균주를 개발하는데 성공했다.

숙신산은 탄소 4개로 구성된 다이카복실산인데 대사과정에 있어 숙신산 한 분자를 생산할 때 이산화탄소 한 분자를 소모한다. 따라서 미생물 배양에 의한 숙신산 생산을 통해 이산화탄소의 저감에 기여한다. 연구팀은 이번 연구 과정에서 숙신산 전환에 핵심역할을 하는 효소의 구조를 밝히는 한편 단백질 공학을 통해 효소 성능을 개선했으며, 이를 전체 대사회로 최적화에 연계시키는 시스템 대사공학을 수행했다. 이를 통해 포도당, 글리세롤, 이산화탄소를 원료로 리터당 134g(그램)의 높은 농도로 숙신산을 생산하고 경제와 가장 밀접하게 연관되는 생산성이 시간당·리터당 21g(그램)에 달하는 등 매우 효율적인 공정을 개발했는데 이는 세계 최고의 효율성을 지닌 숙신산 생산 공정으로 평가를 받고 있다. 지금까지는 일반적으로 시간당·리터당 1~3g(그램)이 최고 수준이었다.

기후변화 등 환경 문제의 주범으로 꼽히는 화석연료에 대한 의존성을 대폭 낮추고 주요 산업 기반 화학물질인 숙신산을 효과적으로 생산할 수 있는 근간을 제시한 이번 연구 성과는 학계로부터 중요성을 인정받아, 국제학술지인 네이처 커뮤니케이션지에 게재됐다. KAIST 이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술은 화학산업의 플랫폼 화학물질로 사용될 수 있는 숙신산을 보다 더 효율적으로 생산할 수 있기 때문에 환경친화적인 바이오화학 산업으로의 전환에 기여할 것”이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 ‘C1 가스 리파이너리 사업’ 및 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

이상엽 특훈교수 연구팀, 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술 개발

국내 연구진이 플라스틱의 원료와 식품·의약품 합성에 사용되는 중요한 화학물질인 숙신산을 대량으로 생산할 수 있는 기술을 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀과 경북대학교(총장 김상동) 김경진 교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 미생물 기반의 바이오 숙신산 대량 생산을 가능케 하는 세계 최고의 효율을 지닌 숙신산 생산 균주를 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이 교수와 김 교수가 이끄는 공동연구팀의 이번 연구 성과는 국제학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)’ 4월 23일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Enhanced succinic acid production by Mannheimia employing optimal malate dehydrogenase)

기후변화 대응 기술 중 바이오리파이너리 기술은 화석연료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적 ‧ 화학적 기술을 이용해 화학제품과 바이오연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야이다. 이 중 특히 핵심 기술인 ‘시스템 대사공학’은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해 산업 화학물질의 생산 효율을 높일 수 있다.

현대 산업 전반은 화석연료를 바탕으로 하는 산업에 매우 의존적이며 숙신산의 생산 또한 화석연료를 기반으로 이뤄진다. 그러나 이는 화석연료의 고갈과 이에 따른 원류 가격의 지속적인 증가, 화석연료 기반 산업으로부터 발생되는 지구 온난화 등 매우 심각한 부작용을 낳는다. 또 급속도로 고갈돼 가는 화석연료를 대체할 수 있는 바이오 기반의 숙신산 생산은 필수적이다. 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 맨하이미아(Mannheimia)의 대사회로를 조작해 숙신산을 생산하는 연구를 지속해 왔으며 이번에 세계 최고의 생산 효율을 지닌 숙신산을 생산할 수 있는 개량균주를 개발하는데 성공했다.

숙신산은 탄소 4개로 구성된 다이카복실산인데 대사과정에 있어 숙신산 한 분자를 생산할 때 이산화탄소 한 분자를 소모한다. 따라서 미생물 배양에 의한 숙신산 생산을 통해 이산화탄소의 저감에 기여한다. 연구팀은 이번 연구 과정에서 숙신산 전환에 핵심역할을 하는 효소의 구조를 밝히는 한편 단백질 공학을 통해 효소 성능을 개선했으며, 이를 전체 대사회로 최적화에 연계시키는 시스템 대사공학을 수행했다. 이를 통해 포도당, 글리세롤, 이산화탄소를 원료로 리터당 134g(그램)의 높은 농도로 숙신산을 생산하고 경제와 가장 밀접하게 연관되는 생산성이 시간당·리터당 21g(그램)에 달하는 등 매우 효율적인 공정을 개발했는데 이는 세계 최고의 효율성을 지닌 숙신산 생산 공정으로 평가를 받고 있다. 지금까지는 일반적으로 시간당·리터당 1~3g(그램)이 최고 수준이었다.

기후변화 등 환경 문제의 주범으로 꼽히는 화석연료에 대한 의존성을 대폭 낮추고 주요 산업 기반 화학물질인 숙신산을 효과적으로 생산할 수 있는 근간을 제시한 이번 연구 성과는 학계로부터 중요성을 인정받아, 국제학술지인 네이처 커뮤니케이션지에 게재됐다. KAIST 이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술은 화학산업의 플랫폼 화학물질로 사용될 수 있는 숙신산을 보다 더 효율적으로 생산할 수 있기 때문에 환경친화적인 바이오화학 산업으로의 전환에 기여할 것”이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 ‘C1 가스 리파이너리 사업’ 및 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06

조회수 17809

-

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.

조 교수 연구팀은 본 연구에서 단층 붕화 질소를 활용하여 지난 연구의 한계를 극복하고 SS = 60mV/dec 지점에서의 작동 상태 전류를 Nature Nanotechnology에 보고한 저전력 흑린 트랜지스터에서의 결과보다 10배 이상 크고, MOSFET의 threshold에서의 전류값보다도 큰 20 μA/μm을 달성했다. 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 hexagonal boron nitride를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 속도를 높이는데 성공하여 저전력 고속 트랜지스터의 구성 요건을 완성했다는 점에서 큰 의의가 있다.

조성재 교수는 “흑린 이종접합 트랜지스터가 기존의 어떤 트랜지스터보다 저전력, 고속으로 작동하는 것을 확인했다. 이는 기존 실리콘 기반의 MOSFET을 대체할 수 있는 새로운 트랜지스터의 가능성을 보여주는 결과이다.”라며 “이번 연구 결과를 바탕으로 기초 반도체 물리학 및 비메모리 반도체 산업에 다양한 응용이 가능할 것으로 기대한다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 미래반도체신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06

조회수 16213

-

모유 수유가 출산 후 산모의 당뇨병을 예방하는 효과 규명에 성공

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수와 분당서울대학교병원 내분비대사내과 장학철 교수 공동연구팀이 모유 수유가 산모의 췌장에 존재하는 베타세포를 건강하게 만듦으로써 출산 후 당뇨병 발생을 억제하는 효과를 규명하는데 성공했다.

KAIST 의과학대학원 졸업생 문준호 박사(서울대학교병원)와 김형석 박사(충남대학교 의과대학)가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지‘사이언스 중개의학 (Science Translational Medicine, IF: 17.16)’ 4월 29일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Lactation improves pancreatic β cell mass and function through serotonin production)

임신성 당뇨병 및 출산 후 산모의 당뇨병 발병은 여성 평균 출산 연령이 높아짐에 따라 점차 증가하는 추세다. 전체 산모의 10% 이상이 임신성 당뇨병에 걸리고, 그중 절반 이상은 출산 후 당뇨병으로 연결된다. 또한, 임신과 출산을 경험한 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 당뇨병 발병률이 더 높다.

당뇨병은 통상 심혈관 및 뇌혈관, 신경, 망막 질환 등의 다양한 합병증을 유발하기 때문에 여성의 건강과 삶의 질을 크게 떨어뜨린다는 게 학계의 정설이다.

모유 수유는 그동안 산모와 아기의 신체적, 정신적 건강에 다양한 이로운 효과가 있고 특히 당뇨병을 예방하는 효과가 있는 것으로 알려졌지만 그 기전에 대해서 정확하게 파악하지 못하는 단점을 안고 있었다.

모유 수유 중인 산모의 뇌하수체는 모유의 생산을 촉진하는 호르몬인 프로락틴을 활발히 분비한다. 프로락틴은 혈당 조절에 관여하는 호르몬인 인슐린을 분비하는 췌장의 베타세포를 자극한다. 이때 합성되는 신경 전달 물질인 세로토닌은 베타세포의 증식을 유발해 베타세포의 양을 증가시키고 베타세포 내부의 활성 산소를 제거하여 산모의 베타세포를 보다 건강한 상태로 만든다. 따라서 모유 수유는 산모의 베타세포를 다양한 대사적 스트레스에 유연하게 반응할 수 있게 만들어 준다.

연구팀은 174명의 임신성 당뇨병 산모들을 출산 후 3년 이상 추적, 관찰한 데이터를 분석한 결과, 수유를 했던 산모들이 수유를 시행하지 않았던 산모에 비해 베타세포의 기능이 개선되고 혈당 수치가 20mg/dL 정도 낮아지는 현상을 확인했다.

공동연구팀을 이끈 KAIST 김하일 교수는“모유 수유에 의한 베타세포의 기능 향상이 임신과 출산을 경험한 여성의 당뇨병 발병 예방에 큰 도움이 된다”면서 “모유 수유가 지닌 효과는 장기간 지속돼 수유가 끝난 후에라도 장기적으로는 당뇨병 예방 효과를 가진다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 보건장학회 등의 지원을 받아 수행됐다.

모유 수유가 출산 후 산모의 당뇨병을 예방하는 효과 규명에 성공

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수와 분당서울대학교병원 내분비대사내과 장학철 교수 공동연구팀이 모유 수유가 산모의 췌장에 존재하는 베타세포를 건강하게 만듦으로써 출산 후 당뇨병 발생을 억제하는 효과를 규명하는데 성공했다.

KAIST 의과학대학원 졸업생 문준호 박사(서울대학교병원)와 김형석 박사(충남대학교 의과대학)가 공동 1저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지‘사이언스 중개의학 (Science Translational Medicine, IF: 17.16)’ 4월 29일자 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Lactation improves pancreatic β cell mass and function through serotonin production)

임신성 당뇨병 및 출산 후 산모의 당뇨병 발병은 여성 평균 출산 연령이 높아짐에 따라 점차 증가하는 추세다. 전체 산모의 10% 이상이 임신성 당뇨병에 걸리고, 그중 절반 이상은 출산 후 당뇨병으로 연결된다. 또한, 임신과 출산을 경험한 여성은 그렇지 않은 여성에 비해 당뇨병 발병률이 더 높다.

당뇨병은 통상 심혈관 및 뇌혈관, 신경, 망막 질환 등의 다양한 합병증을 유발하기 때문에 여성의 건강과 삶의 질을 크게 떨어뜨린다는 게 학계의 정설이다.

모유 수유는 그동안 산모와 아기의 신체적, 정신적 건강에 다양한 이로운 효과가 있고 특히 당뇨병을 예방하는 효과가 있는 것으로 알려졌지만 그 기전에 대해서 정확하게 파악하지 못하는 단점을 안고 있었다.

모유 수유 중인 산모의 뇌하수체는 모유의 생산을 촉진하는 호르몬인 프로락틴을 활발히 분비한다. 프로락틴은 혈당 조절에 관여하는 호르몬인 인슐린을 분비하는 췌장의 베타세포를 자극한다. 이때 합성되는 신경 전달 물질인 세로토닌은 베타세포의 증식을 유발해 베타세포의 양을 증가시키고 베타세포 내부의 활성 산소를 제거하여 산모의 베타세포를 보다 건강한 상태로 만든다. 따라서 모유 수유는 산모의 베타세포를 다양한 대사적 스트레스에 유연하게 반응할 수 있게 만들어 준다.

연구팀은 174명의 임신성 당뇨병 산모들을 출산 후 3년 이상 추적, 관찰한 데이터를 분석한 결과, 수유를 했던 산모들이 수유를 시행하지 않았던 산모에 비해 베타세포의 기능이 개선되고 혈당 수치가 20mg/dL 정도 낮아지는 현상을 확인했다.

공동연구팀을 이끈 KAIST 김하일 교수는“모유 수유에 의한 베타세포의 기능 향상이 임신과 출산을 경험한 여성의 당뇨병 발병 예방에 큰 도움이 된다”면서 “모유 수유가 지닌 효과는 장기간 지속돼 수유가 끝난 후에라도 장기적으로는 당뇨병 예방 효과를 가진다”고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 보건장학회 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.04

조회수 13628

-

70년 만에 준-페르미 준위 분리 현상 제1 원리적으로 규명

국내 연구진이 70년 난제로 꼽히던 준-페르미 준위 분리 현상의 원자 수준 규명에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 반도체 소자 동작의 기원인 준-페르미 준위(quasi-Fermi level) 분리 현상을 제1 원리적으로 기술하는 데 최초로 성공했다고 27일 밝혔다.

제1 원리적인 방법이란 실험적 데이터나 경험적 모델을 사용하지 않고 슈뢰딩거 방정식을 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법이다.

김용훈 교수 연구팀의 연구 결과는 특히 비평형 상태의 나노 소자 내에서 발생하는 복잡한 전압 강하의 기원을 새로운 이론 체계와 슈퍼컴퓨터를 통해 규명함으로써, 다양한 첨단 반도체 소자의 분석 및 차세대 나노 소자 개발을 위한 이론적 틀을 제공할 것으로 기대되고 있다.

이주호 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지 미국‘국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)’ 4월 23일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Quasi-Fermi level splitting in nanoscale junctions from ab initio)

반도체 관련 교과서에도 소개되고 있는 준-페르미 준위 개념은 반도체 소자 내 전압인가 상황을 기술하는 표준적인 이론 도구로서 그동안 트랜지스터, 태양전지, 발광다이오드(LED) 등 다양한 반도체 소자들의 구동 원리를 이해하거나 성능을 결정하는데 경험적으로 사용돼왔다.

하지만 준-페르미 준위 분포 현상은 1956년 노벨 물리학상 수상자 윌리엄 쇼클리(William B. Shockley)가 제시한 지 70년이 지난 현재에도 전압 인가 상황의 반도체 소자 채널 내에서 측정을 하거나 계산을 해야 하는 어려움 때문에 원자 수준에서는 이해되지 못한 상황이 계속돼왔다.

연구팀은 차세대 반도체 소자의 후보군으로 주목을 받는 단일분자 소자에서, 나노미터 길이에서 발생하는 복잡한 전압 강하 현상을 최초로 규명해냈다. 특히 전도성이 강한 특정 나노 전자소자에 대해 비 선형적 전압 강하 현상이 일어나는 원인이 준-페르미 준위 분리 현상임을 밝혔다.

이러한 연구 성과는 김 교수 연구팀이 다년간에 걸쳐 새로운 반도체 소자 제1 원리 계산 이론을 확립하고 이를 소프트웨어적으로 구현했기에 가능했다. 이는 외산 소프트웨어에만 의존하던 반도체 설계 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 차세대 나노소자 전산 설계 원천기술을 확보했다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

70년 만에 준-페르미 준위 분리 현상 제1 원리적으로 규명

국내 연구진이 70년 난제로 꼽히던 준-페르미 준위 분리 현상의 원자 수준 규명에 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용훈 교수 연구팀이 반도체 소자 동작의 기원인 준-페르미 준위(quasi-Fermi level) 분리 현상을 제1 원리적으로 기술하는 데 최초로 성공했다고 27일 밝혔다.

제1 원리적인 방법이란 실험적 데이터나 경험적 모델을 사용하지 않고 슈뢰딩거 방정식을 직접 푸는 양자역학적 물질 시뮬레이션 방법이다.

김용훈 교수 연구팀의 연구 결과는 특히 비평형 상태의 나노 소자 내에서 발생하는 복잡한 전압 강하의 기원을 새로운 이론 체계와 슈퍼컴퓨터를 통해 규명함으로써, 다양한 첨단 반도체 소자의 분석 및 차세대 나노 소자 개발을 위한 이론적 틀을 제공할 것으로 기대되고 있다.

이주호 박사과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구 성과는 국제학술지 미국‘국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences)’ 4월 23일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Quasi-Fermi level splitting in nanoscale junctions from ab initio)

반도체 관련 교과서에도 소개되고 있는 준-페르미 준위 개념은 반도체 소자 내 전압인가 상황을 기술하는 표준적인 이론 도구로서 그동안 트랜지스터, 태양전지, 발광다이오드(LED) 등 다양한 반도체 소자들의 구동 원리를 이해하거나 성능을 결정하는데 경험적으로 사용돼왔다.

하지만 준-페르미 준위 분포 현상은 1956년 노벨 물리학상 수상자 윌리엄 쇼클리(William B. Shockley)가 제시한 지 70년이 지난 현재에도 전압 인가 상황의 반도체 소자 채널 내에서 측정을 하거나 계산을 해야 하는 어려움 때문에 원자 수준에서는 이해되지 못한 상황이 계속돼왔다.

연구팀은 차세대 반도체 소자의 후보군으로 주목을 받는 단일분자 소자에서, 나노미터 길이에서 발생하는 복잡한 전압 강하 현상을 최초로 규명해냈다. 특히 전도성이 강한 특정 나노 전자소자에 대해 비 선형적 전압 강하 현상이 일어나는 원인이 준-페르미 준위 분리 현상임을 밝혔다.

이러한 연구 성과는 김 교수 연구팀이 다년간에 걸쳐 새로운 반도체 소자 제1 원리 계산 이론을 확립하고 이를 소프트웨어적으로 구현했기에 가능했다. 이는 외산 소프트웨어에만 의존하던 반도체 설계 분야에서 세계적으로 경쟁력 있는 차세대 나노소자 전산 설계 원천기술을 확보했다는 점에서 큰 의미를 부여할 수 있다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 중견연구자지원사업, 나노소재원천기술개발사업, 기초연구실지원사업, 글로벌프론티어사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.04.27

조회수 18159

동맥경화증을 효과적으로 치료할 수 있는 혈관 내 플라크 제거 나노기술 개발

국내 연구진이 만성 혈관염증 질환인 죽상 동맥경화증을 나노 기술을 이용해 기존 치료법보다 효과적으로 치료할 수 있는 기술개발에 성공해 전 세계 사망원인 1위로 꼽히는 심혈관질환을 정복하는데 한 걸음 더 성큼 다가섰다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 나노 기술을 이용해 죽상 동맥경화증(atherosclerosis) 치료를 위한 체내 약물전달 기술을 개발했다.

죽상 동맥경화증이란 오래된 수도관이 녹슬고 각종 이물질이 가라앉아 들러붙으면 좁아지듯이, 혈관 안쪽에 콜레스테롤과 같은 지방질로 이뤄진 퇴적물인 `플라크(plaque)'가 쌓여 혈류 장애를 일으키는 만성 혈관염증 질환이다. 플라크가 혈관을 막게 되면 심근경색, 뇌졸중 등 심각한 병을 유발한다.

KAIST 바이오및뇌공학과 졸업생 김희곤 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `제어 방출 저널 (Journal of Controlled Release)' 3월 10일 字 및 `ACS 나노 (ACS Nano)' 4월 28일 字 온라인판에 각각 게재됐다. (논문명: Cyclodextrin polymer improves atherosclerosis therapy and reduces ototoxicity / Affinity-Driven Design of Cargo-Switching Nanoparticles to Leverage a Cholesterol-Rich Microenvironment for Atherosclerosis Therapy)

일반적으로 약물치료의 경우 대표적 고지혈증 약물인 스타틴(statin)을 경구투여한다. 이 방법은 혈액 내 콜레스테롤 농도를 낮춰 콜레스테롤이 플라크에 쌓이는 것을 억제하기엔 효과적이나 이미 형성된 플라크를 제거하는 데에는 한계가 있다. 따라서 환자들은 평생 스타틴을 복용해야 하며 플라크라는 잠재적인 위험요소를 안고 살아가야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜레스테롤과 결합하면 이를 녹일 수 있어 제거하기가 쉽다고 알려진 일종의 당 화합물인 `사이클로덱스트린(cyclodextrin)'을 연구에 사용했다.

박지호 교수 연구팀은 사이클로덱스트린을 약 10 nm(나노미터) 크기의 폴리머(polymer, 중합체) 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입을 하면 기존 사이클로덱스트린보다 약 14배 효과적으로 플라크에 축적되어 보다 효과적으로 플라크를 제거할 수 있다는 결과를 얻었다고 학술지 `제어 방출 저널'에 게재했다. 연구팀은 또 사이클로덱스트린은 귀 내이의 유모세포(hair cell)를 손상시켜 청력손실을 일으킨다고 알려졌으나 이를 폴리머 나노입자 형태로 제조하면 체내분포양상을 변화시켜 귀 내이에 잘 축적되지 않기 때문에 청력손실을 방지할 수 있다는 사실을 알아냈다.

이와 함께 사이클로덱스트린과 스타틴을 자기조립(self-assembly)을 통해 약 100nm(나노미터) 크기의 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입하자 사이클로덱스트린은 플라크 내에서 콜레스테롤을 제거하며 스타틴은 혈관을 좁게 만들었던 주요 원인인 염증성 대식거품세포(macrophage foam cell)를 줄이는 현상을 찾아냈다. 연구팀은 이같이 사이클로덱스트린과 스타틴의 동시 전달은 각각의 약물을 따로 전달했을 때보다 월등하게 효과적이기 때문에 시너지 효과를 가질 수 있는 약물들을 이용한 복합치료(combination therapy)의 필요성을 `ACS 나노 저널'을 통해 제시했다.

박지호 교수는 "이번 연구 결과를 계기로 평생 약물을 복용해야 하는 환자들의 삶의 질을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대가 된다ˮ며 "종양 치료를 위해서 주로 개발되었던 약물전달 나노 기술이 전 세계 사망원인 1위인 심혈관질환을 효과적으로 치료하는 데도 기여할 수 있음을 보여준 연구”라고 의미를 부여했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.29 조회수 15692

동맥경화증을 효과적으로 치료할 수 있는 혈관 내 플라크 제거 나노기술 개발

국내 연구진이 만성 혈관염증 질환인 죽상 동맥경화증을 나노 기술을 이용해 기존 치료법보다 효과적으로 치료할 수 있는 기술개발에 성공해 전 세계 사망원인 1위로 꼽히는 심혈관질환을 정복하는데 한 걸음 더 성큼 다가섰다.

우리 대학 바이오및뇌공학과 박지호 교수 연구팀이 나노 기술을 이용해 죽상 동맥경화증(atherosclerosis) 치료를 위한 체내 약물전달 기술을 개발했다.

죽상 동맥경화증이란 오래된 수도관이 녹슬고 각종 이물질이 가라앉아 들러붙으면 좁아지듯이, 혈관 안쪽에 콜레스테롤과 같은 지방질로 이뤄진 퇴적물인 `플라크(plaque)'가 쌓여 혈류 장애를 일으키는 만성 혈관염증 질환이다. 플라크가 혈관을 막게 되면 심근경색, 뇌졸중 등 심각한 병을 유발한다.

KAIST 바이오및뇌공학과 졸업생 김희곤 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `제어 방출 저널 (Journal of Controlled Release)' 3월 10일 字 및 `ACS 나노 (ACS Nano)' 4월 28일 字 온라인판에 각각 게재됐다. (논문명: Cyclodextrin polymer improves atherosclerosis therapy and reduces ototoxicity / Affinity-Driven Design of Cargo-Switching Nanoparticles to Leverage a Cholesterol-Rich Microenvironment for Atherosclerosis Therapy)

일반적으로 약물치료의 경우 대표적 고지혈증 약물인 스타틴(statin)을 경구투여한다. 이 방법은 혈액 내 콜레스테롤 농도를 낮춰 콜레스테롤이 플라크에 쌓이는 것을 억제하기엔 효과적이나 이미 형성된 플라크를 제거하는 데에는 한계가 있다. 따라서 환자들은 평생 스타틴을 복용해야 하며 플라크라는 잠재적인 위험요소를 안고 살아가야 한다.

연구팀은 문제 해결을 위해 콜레스테롤과 결합하면 이를 녹일 수 있어 제거하기가 쉽다고 알려진 일종의 당 화합물인 `사이클로덱스트린(cyclodextrin)'을 연구에 사용했다.

박지호 교수 연구팀은 사이클로덱스트린을 약 10 nm(나노미터) 크기의 폴리머(polymer, 중합체) 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입을 하면 기존 사이클로덱스트린보다 약 14배 효과적으로 플라크에 축적되어 보다 효과적으로 플라크를 제거할 수 있다는 결과를 얻었다고 학술지 `제어 방출 저널'에 게재했다. 연구팀은 또 사이클로덱스트린은 귀 내이의 유모세포(hair cell)를 손상시켜 청력손실을 일으킨다고 알려졌으나 이를 폴리머 나노입자 형태로 제조하면 체내분포양상을 변화시켜 귀 내이에 잘 축적되지 않기 때문에 청력손실을 방지할 수 있다는 사실을 알아냈다.

이와 함께 사이클로덱스트린과 스타틴을 자기조립(self-assembly)을 통해 약 100nm(나노미터) 크기의 나노입자 형태로 제조, 정맥 주입하자 사이클로덱스트린은 플라크 내에서 콜레스테롤을 제거하며 스타틴은 혈관을 좁게 만들었던 주요 원인인 염증성 대식거품세포(macrophage foam cell)를 줄이는 현상을 찾아냈다. 연구팀은 이같이 사이클로덱스트린과 스타틴의 동시 전달은 각각의 약물을 따로 전달했을 때보다 월등하게 효과적이기 때문에 시너지 효과를 가질 수 있는 약물들을 이용한 복합치료(combination therapy)의 필요성을 `ACS 나노 저널'을 통해 제시했다.

박지호 교수는 "이번 연구 결과를 계기로 평생 약물을 복용해야 하는 환자들의 삶의 질을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대가 된다ˮ며 "종양 치료를 위해서 주로 개발되었던 약물전달 나노 기술이 전 세계 사망원인 1위인 심혈관질환을 효과적으로 치료하는 데도 기여할 수 있음을 보여준 연구”라고 의미를 부여했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단과 KAIST의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.29 조회수 15692 정확성이 획기적으로 향상된 코로나19 영상 진단 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀이 흉부 단순 방사선 촬영 영상으로 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 진단의 정확성을 획기적으로 개선한 인공지능(AI) 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀이 개발한 인공지능 기술을 사용해 코로나19 감염 여부를 진단한 결과, 영상 판독 전문가의 69%보다 17%가 향상된 86%이상의 우수한 정확성을 보였다고 KAIST 관계자는 설명했다.

이 기술을 세계적으로 대유행하는 코로나19 선별 진료(Triage)체계에 도입하면 상시 신속한 진단이 가능할 뿐만 아니라 한정된 의료 자원의 효율적인 사용에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

오유진 박사과정과 박상준 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이 연구 결과는 국제 학술지 `아이트리플이 트랜잭션 온 메디컬 이미징(IEEE transactions on medical imaging)'의 `영상기반 코로나19 진단 인공지능기술' 특집호 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep Learning COVID-19 Features on CXR using Limited Training Data Sets)

현재 전 세계적으로 확진자 500만 명을 넘긴 코로나19 진단검사에는 통상 역전사 중합 효소 연쇄 반응(RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)을 이용한 장비가 사용된다. RT-PCR 검사의 정확성은 90% 이상으로 알려져 있으나, 검사 결과가 나오기까지는 많은 시간이 걸리며 모든 환자에게 시행하기에 비용이 많이 든다는 단점이 있다.

컴퓨터 단층촬영(CT, Computed Tomography)을 이용한 검사도 비교적 높은 정확성을 보이지만 일반적인 X선 단순촬영 검사에 비해 많은 시간이 소요되고 바이러스에 의한 장비의 오염 가능성 때문에 선별 진료에 사용되기 어렵다.

흉부 단순 방사선 촬영(CXR, Chest X-ray)은 여러 폐 질환에서 표준 선별 검사로 활용되고 있지만 코로나19에는 RT-PCR와 CT 검사에 비해 정확성이 현저하게 떨어진다. 그러나, 최근 팬데믹으로 세계 각국에서 확진자 수가 급증함에 따라 비용이 적게 들어가고 검사방법이 용이한 CXR 검사를 정확성을 높여 활용하자는 요구가 증가하고 있다.

그동안 심층 학습(Deep Learning) 기법을 적용해 CXR 영상을 통해 코로나19를 진단하는 여러 연구사례가 보고되고 있지만 진단 정확성을 높이기 위해서는 많은 양의 데이터 확보가 필수적이며 현재와 같은 비상 상황에서는 일관되게 정제된 대량의 데이터를 수집하기가 극히 어렵다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 전처리(Preprocessing)와 국소 패치 기반 방식(Local Patch-based Approach)을 통해 이런 문제점을 해결했다. 적은 데이터 세트에서 발생할 수 있는 영상 간 이질성(Heterogeneity)을 일관된 전처리 과정으로 정규화한 뒤, 국소 패치 기반 방식으로 하나의 영상에서 다양한 패치 영상들을 얻어냄으로써 이미지의 다양성을 확보했다.

또 국소 패치 기반 방식의 장점을 활용한 새로운 인공지능 기술인 `확률적 특징 지도 시각화(Probabilistic Saliency Map Visualization)' 방식을 활용해 CXR 영상에서 코로나19 진단에 중요한 부분을 고화질로 강조해주는 특징 지도를 만들었는데 이 지도가 진단 영상학적 특징과 일치하는 것을 확인했다.

예종철 교수는 "인공지능 알고리즘 기술을 환자의 선별 진료에 활용하면 코로나19 감염 여부를 상시 신속하게 진단할 수 있고 이를 통해 가능성이 낮은 환자를 배제함으로써 한정된 의료 자원을 보다 우선순위가 높은 대상에게 효율적으로 배분할 수 있게 해줄 것ˮ 이라고 말했다.

한편, 이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.25 조회수 17461

정확성이 획기적으로 향상된 코로나19 영상 진단 기술 개발

우리 대학 바이오및뇌공학과 예종철 교수 연구팀이 흉부 단순 방사선 촬영 영상으로 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 진단의 정확성을 획기적으로 개선한 인공지능(AI) 기술을 개발했다.

예 교수 연구팀이 개발한 인공지능 기술을 사용해 코로나19 감염 여부를 진단한 결과, 영상 판독 전문가의 69%보다 17%가 향상된 86%이상의 우수한 정확성을 보였다고 KAIST 관계자는 설명했다.

이 기술을 세계적으로 대유행하는 코로나19 선별 진료(Triage)체계에 도입하면 상시 신속한 진단이 가능할 뿐만 아니라 한정된 의료 자원의 효율적인 사용에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

오유진 박사과정과 박상준 박사과정이 공동 1저자로 참여한 이 연구 결과는 국제 학술지 `아이트리플이 트랜잭션 온 메디컬 이미징(IEEE transactions on medical imaging)'의 `영상기반 코로나19 진단 인공지능기술' 특집호 5월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Deep Learning COVID-19 Features on CXR using Limited Training Data Sets)

현재 전 세계적으로 확진자 500만 명을 넘긴 코로나19 진단검사에는 통상 역전사 중합 효소 연쇄 반응(RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)을 이용한 장비가 사용된다. RT-PCR 검사의 정확성은 90% 이상으로 알려져 있으나, 검사 결과가 나오기까지는 많은 시간이 걸리며 모든 환자에게 시행하기에 비용이 많이 든다는 단점이 있다.

컴퓨터 단층촬영(CT, Computed Tomography)을 이용한 검사도 비교적 높은 정확성을 보이지만 일반적인 X선 단순촬영 검사에 비해 많은 시간이 소요되고 바이러스에 의한 장비의 오염 가능성 때문에 선별 진료에 사용되기 어렵다.

흉부 단순 방사선 촬영(CXR, Chest X-ray)은 여러 폐 질환에서 표준 선별 검사로 활용되고 있지만 코로나19에는 RT-PCR와 CT 검사에 비해 정확성이 현저하게 떨어진다. 그러나, 최근 팬데믹으로 세계 각국에서 확진자 수가 급증함에 따라 비용이 적게 들어가고 검사방법이 용이한 CXR 검사를 정확성을 높여 활용하자는 요구가 증가하고 있다.

그동안 심층 학습(Deep Learning) 기법을 적용해 CXR 영상을 통해 코로나19를 진단하는 여러 연구사례가 보고되고 있지만 진단 정확성을 높이기 위해서는 많은 양의 데이터 확보가 필수적이며 현재와 같은 비상 상황에서는 일관되게 정제된 대량의 데이터를 수집하기가 극히 어렵다.

예 교수 연구팀은 자체 개발한 전처리(Preprocessing)와 국소 패치 기반 방식(Local Patch-based Approach)을 통해 이런 문제점을 해결했다. 적은 데이터 세트에서 발생할 수 있는 영상 간 이질성(Heterogeneity)을 일관된 전처리 과정으로 정규화한 뒤, 국소 패치 기반 방식으로 하나의 영상에서 다양한 패치 영상들을 얻어냄으로써 이미지의 다양성을 확보했다.

또 국소 패치 기반 방식의 장점을 활용한 새로운 인공지능 기술인 `확률적 특징 지도 시각화(Probabilistic Saliency Map Visualization)' 방식을 활용해 CXR 영상에서 코로나19 진단에 중요한 부분을 고화질로 강조해주는 특징 지도를 만들었는데 이 지도가 진단 영상학적 특징과 일치하는 것을 확인했다.

예종철 교수는 "인공지능 알고리즘 기술을 환자의 선별 진료에 활용하면 코로나19 감염 여부를 상시 신속하게 진단할 수 있고 이를 통해 가능성이 낮은 환자를 배제함으로써 한정된 의료 자원을 보다 우선순위가 높은 대상에게 효율적으로 배분할 수 있게 해줄 것ˮ 이라고 말했다.

한편, 이 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.25 조회수 17461 피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

2020.05.20 조회수 15660

피부형 센서 패치 하나로 사람 움직임을 측정하는 기술 개발

우리 대학 전산학부 조성호 교수 연구팀이 서울대 기계공학과 고승환 교수 연구팀과 협력 연구를 통해 딥러닝 기술을 센서와 결합, 최소한의 데이터로 인체 움직임을 정확하게 측정 가능한 유연한 `피부 형 센서'를 개발했다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서에는 인체의 움직임에 의해 발생하는 복합적 신호를 피부에 부착한 최소한의 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 딥러닝 기술로 분리, 분석하는 기술이 적용됐다.

이번 연구에는 김민(우리 대학), 김권규(서울대), 하인호(서울대) 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했으며 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 5월 1일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : A deep-learned skin decoding the epicentral human motions).

사람의 움직임 측정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방식인 모션 캡처 카메라를 사용하는 방식은 카메라가 설치된 공간에서만 움직임 측정이 가능해 장소적 제약을 받아왔다. 반면 웨어러블 장비를 사용할 경우 장소제약 없이 사용자의 상태 변화를 측정할 수 있어, 다양한 환경에서 사람의 상태를 전달할 수 있다.

다만 기존 웨어러블 기기들은 측정 부위에 직접 센서를 부착해 측정이 이뤄지기 때문에 측정 부위, 즉 관절이 늘어나면 더 많은 센서가 수십 개에서 많게는 수백 개까지 요구된다는 단점이 있다.

공동연구팀이 개발한 피부 형 센서는 `크랙' 에 기반한 고(高) 민감 센서로, 인체의 움직임이 발생하는 근원지에서 먼 위치에 부착해서 간접적으로도 인체의 움직임을 측정할 수 있다. `크랙' 이란 나노 입자에 균열이 생긴다는 뜻인데, 연구팀은 이 균열로 인해 발생하는 센서값을 변화시켜 미세한 손목 움직임 변화까지 측정할 수 있다고 설명했다.

연구팀은 또 딥러닝 모델을 사용, 센서의 시계열 신호를 분석해 손목에 부착된 단 하나의 센서 신호로 여러 가지 손가락 관절 움직임을 측정할 수 있게 했다. 사용자별 신호 차이를 교정하고, 데이터 수집을 최소화하기 위해서는 전이학습(Transfer Learning)을 통해 기존 학습된 지식을 전달했다. 이로써 적은 양의 데이터와 적은 학습 시간으로 모델을 학습하는 시스템을 완성하는 데 성공했다.

우리 대학 전산학부 조성호 교수는 "이번 연구는 딥러닝 기술을 활용해 실제 환경에서 더욱 효과적으로 사람의 실시간 정보를 획득하는 방법을 제시했다는 점에서 의미가 있다ˮ며 "이 측정 방법을 적용하면 웨어러블 증강현실 기술의 보편화 시대는 더욱 빨리 다가올 것ˮ 이라고 예상했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 기초연구사업(선도 연구센터 지원사업 ERC)과 기초연구사업 (중견연구자)의 지원을 받아 수행됐다.

< 피부형 센서 패치로 손가락 움직임 측정 모습 >

2020.05.20 조회수 15660 원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2020.05.19 조회수 16583

원자간력 현미경(AFM)을 이용한 배터리 전극의 구성 성분 분포 영상화 기법 개발

우리 대학 신소재공학과 홍승범 교수 연구팀이 원자간력 현미경(AFM, Atomic Force Microscope)을 이용해 배터리 전극의 구성성분 분포를 파악하는 영상화 기법을 개발하는 데 성공했다.

관련 기술은 차세대 배터리로 주목받는 전고체전지 설계를 용이하게 할 수 있고 다른 전기화학 소재에도 제조 공정을 크게 혁신하는 토대가 될 것으로 기대된다.

김홍준 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `ACS 어플라이드 에너지 머티리얼스(ACS Applied Energy Materials)'지 4월 27일 字에 게재됐다. (논문명: Visualization of Functional Components in a Lithium Silicon Titanium Phosphate-Natural Graphite Composite Anode)

리튬이온전지는 휴대용 장비와 전기자동차 등 여러 분야에서 강력한 전기 에너지저장장치(ESS)로 사용되고 있다. 그러나 액체나 젤 형태의 전해질을 사용하는 리튬이온전지는 충격이나 압력으로 인한 발화 가능성이 크고 충전소요 시간이 길어지는 취약점을 안고 있다. 따라서 지난 13일 국내 1, 2위 대기업인 삼성그룹과 현대차 그룹 수장들이 첫 단독 회동을 통해 협업을 논의한 사례에서 보듯 고체 전해질을 이용한 전고체전지가 가장 유망한 차세대 배터리로 주목을 받고 있다.

전고체전지는 양극과 음극 사이의 전해질을 액체가 아닌 고체로 대체한 전지다. 전고체전지는 특히 부피를 절반으로 줄이면서 대용량 구현이 가능해 완전 충전 시 최대 주행거리가 800Km에 달하기 때문에 글로벌완성차 업체와 배터리 업체를 중심으로 기술 상용화를 위한 연구개발(R&D) 움직임이 활발하다.

다만 전고체전지가 차세대 배터리로 확고히 자리를 잡기 위해서는 낮은 이온전도도와 전극-전해질 계면의 접합성 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 리튬이온전도체가 분산된 복합 전극에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 또 전지 구동 성능에 큰 영향을 미치는 복합 전극의 재료적 특성을 이해하기 위해서는 미시적 규모로 혼합된 활물질, 이온전도체, 바인더 그리고 도전재와 같은 구성성분들의 형상과 분포를 파악할 수 있는 기술이 필요하다.

홍승범 교수 연구팀이 개발한 영상화 기법은 이러한 문제점들을 거시·미시적 다중 스케일에서 전기화학 변위 현미경과 횡력 현미경 등 원자간력 현미경의 다양한 기능을 활용해 위치에 따른 검출 신호의 감도 차이로 구성성분들의 영역을 구별해 해결했다. 기존 전극과 복합 전극을 비교해서 결과를 제시했으며, 영역들의 구별뿐만 아니라 단일 영역 내에서 나노 스케일의 이온 반응성 세기 분포와 마찰력 세기 분포의 상관관계 파악을 통해 바인더 구성 비율이 이온 반응성에 미치는 영향을 파악했다.

또 기존 전자 현미경을 이용해 관찰할 경우, 진공 환경이 필수적으로 필요하고, 분석을 위한 시편 제작 시 매우 얇은 막 형태로 제작 및 백금 입자를 코팅해야 하는 등 특별한 사전처리 절차가 필요했다. 반면 홍 교수 연구팀이 이번 연구를 통해 제시한 관찰 방법은 일반적인 환경에서 수행할 수 있고, 특별한 사전처리 절차가 필요하지 않다. 이와 함께 다른 영상화 장비보다 관찰의 준비 과정이 편리하며, 공간 분해 능력과 검출 신호의 세기 분해 능력이 월등하고, 성분 관찰 시에는 3차원 표면 형상 정보가 제공된다는 장점이 있다.

홍승범 교수는 "원자간력 현미경을 이용해 개발된 분석 기법은 복합 소재 내의 각 구성성분이 물질의 최종적인 성질에 기여하는 역할을 정량적으로 이해하는 데 유리하다ˮ 면서 "이 기술은 차세대 전고체전지의 설계 방향을 다중 스케일에서 제시할 뿐만 아니라, 다른 전기화학 소재의 제조 공정에도 혁신의 기틀을 마련할 수 있을 것으로 기대된다ˮ 고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 거대과학연구개발사업, 웨어러블 플랫폼 소재 기술센터 지원 기초연구사업 및 KAIST 글로벌특이점연구 지원으로 수행됐다.

2020.05.19 조회수 16583 자기장과 자성체 없이 전기로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터 돌파구 마련

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 그래핀으로 자기장, 자성체 없이 스핀 전류를 생성, 검출하는 실험에 성공해 차세대 그래핀 스핀 트랜지스터 개발의 돌파구를 마련했다.

차세대 신소재로 주목받는 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)로서 전기전도성, 탄성, 안정성이 높아 ‘꿈의 나노 물질’이라고 불린다. 이 그래핀은 전자의 스핀 확산 거리가 길어, 전자스핀을 정보화하는 분야인 스핀트로닉스 응용에 큰 기대를 받아왔다. 하지만 그래핀은 전자의 스핀과 전자의 궤도가 상호작용하는 스핀-궤도 결합 에너지가 매우 약하다는 이유로 스핀 전류를 직접 생성하거나 검출할 수 없다는 한계가 있었다.

조성재 교수 연구팀은 그래핀에 스핀-궤도 결합이 매우 큰 전이금속이자 디칼코게나이드 물질인 2H-TaS2를 접합시켜서 그 인접효과로 그래핀의 스핀-궤도 결합을 100배 이상 증가시키는 데 성공했고 이어 ‘라쉬바 효과’를 유도하는 데 성공했다.

‘라쉬바 효과’란 강한 스핀 궤도 결합으로 그래핀과 같은 2차원 물질 내부의 전기장이 자기장으로 전환되는 효과를 말한다. 이것을 이용해 스핀 전류를 생성, 검출하는 효과를 ‘라쉬바-에델스타인 효과’라고 부르는데 이번 연구에서는 이 효과를 그래핀에서 최초로 구현했다.

리준리 박사후 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노 (ACS Nano)’ 4월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Gate-Tunable Reversible Rashba−Edelstein Effect in a Few-Layer Graphene/2H-TaS2 Heterostructure at Room Temperature).

라쉬바 효과가 그래핀에 유도되면, 라쉬바-에델스타인 효과에 의해 전하 전류와 스핀 전류가 상호 전환이 가능하다. 다시 말해, 자기장이나 자성체 없이 그래핀에 전류를 흘려줌으로써 스핀 전류를 생성시킬 수 있고, 그래핀 층에 흘러들어오는 스핀 전류를 전하 전류 혹은 전압 측정을 통해 검출할 수 있다.

조 교수 연구팀은 또 트랜지스터의 단자 사이에 인가되는 전압인 게이트 전압으로 그래핀 이종접합에 생성되는 스핀 전류의 크기와 방향을 제어하는 데 성공했다. 이는 추후 자기장, 자성체 없이 동작 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 초석을 마련한 획기적인 연구성과로 평가받는다.

조성재 교수는 “이번 연구는 그래핀 이종접합에 자기장, 자성체 없이 전기적으로만 스핀 전류를 생성, 검출, 제어할 수 있음을 보인 최초의 연구로서 전기적으로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 개발로 이어질 것”이라며 “특히, 상온에서 실험이 성공했기 때문에 응용 가능성이 매우 크기 때문에 향후 우리나라 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 스핀트로닉스 관련 물리학 및 산업에 응용할 수 있는 효과를 기대할 수 있어 의미가 매우 크다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 미래반도체 신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.18 조회수 19204

자기장과 자성체 없이 전기로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터 돌파구 마련

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 그래핀으로 자기장, 자성체 없이 스핀 전류를 생성, 검출하는 실험에 성공해 차세대 그래핀 스핀 트랜지스터 개발의 돌파구를 마련했다.

차세대 신소재로 주목받는 그래핀은 탄소 원자가 벌집 모양으로 이루어진 2차원 물질(원자만큼 얇은 물질)로서 전기전도성, 탄성, 안정성이 높아 ‘꿈의 나노 물질’이라고 불린다. 이 그래핀은 전자의 스핀 확산 거리가 길어, 전자스핀을 정보화하는 분야인 스핀트로닉스 응용에 큰 기대를 받아왔다. 하지만 그래핀은 전자의 스핀과 전자의 궤도가 상호작용하는 스핀-궤도 결합 에너지가 매우 약하다는 이유로 스핀 전류를 직접 생성하거나 검출할 수 없다는 한계가 있었다.

조성재 교수 연구팀은 그래핀에 스핀-궤도 결합이 매우 큰 전이금속이자 디칼코게나이드 물질인 2H-TaS2를 접합시켜서 그 인접효과로 그래핀의 스핀-궤도 결합을 100배 이상 증가시키는 데 성공했고 이어 ‘라쉬바 효과’를 유도하는 데 성공했다.

‘라쉬바 효과’란 강한 스핀 궤도 결합으로 그래핀과 같은 2차원 물질 내부의 전기장이 자기장으로 전환되는 효과를 말한다. 이것을 이용해 스핀 전류를 생성, 검출하는 효과를 ‘라쉬바-에델스타인 효과’라고 부르는데 이번 연구에서는 이 효과를 그래핀에서 최초로 구현했다.

리준리 박사후 연구원이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘에이씨에스 나노 (ACS Nano)’ 4월 8일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Gate-Tunable Reversible Rashba−Edelstein Effect in a Few-Layer Graphene/2H-TaS2 Heterostructure at Room Temperature).

라쉬바 효과가 그래핀에 유도되면, 라쉬바-에델스타인 효과에 의해 전하 전류와 스핀 전류가 상호 전환이 가능하다. 다시 말해, 자기장이나 자성체 없이 그래핀에 전류를 흘려줌으로써 스핀 전류를 생성시킬 수 있고, 그래핀 층에 흘러들어오는 스핀 전류를 전하 전류 혹은 전압 측정을 통해 검출할 수 있다.

조 교수 연구팀은 또 트랜지스터의 단자 사이에 인가되는 전압인 게이트 전압으로 그래핀 이종접합에 생성되는 스핀 전류의 크기와 방향을 제어하는 데 성공했다. 이는 추후 자기장, 자성체 없이 동작 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 초석을 마련한 획기적인 연구성과로 평가받는다.

조성재 교수는 “이번 연구는 그래핀 이종접합에 자기장, 자성체 없이 전기적으로만 스핀 전류를 생성, 검출, 제어할 수 있음을 보인 최초의 연구로서 전기적으로만 작동 가능한 그래핀 스핀 트랜지스터의 개발로 이어질 것”이라며 “특히, 상온에서 실험이 성공했기 때문에 응용 가능성이 매우 크기 때문에 향후 우리나라 비메모리 산업뿐 아니라 세계적으로 스핀트로닉스 관련 물리학 및 산업에 응용할 수 있는 효과를 기대할 수 있어 의미가 매우 크다”고 강조했다.

한편, 이번 연구는 한국연구재단 미래반도체 신소자원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.18 조회수 19204 빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14 조회수 23216

빛 투과율 조절하는 능동형 광학 필름 개발

우리 대학 연구진이 기존 창호시스템을 교체하지 않고서도 투과율을 큰 폭으로 자유롭게 조절할 수 있는 에너지 절감형 스마트 윈도우 등으로 활용이 가능한 새로운 광학 필름 제작 기술을 개발했다.

우리 대학 신소재공학과 전석우 교수와 건설및환경공학과 홍정욱 교수·신소재공학과 신종화 교수 공동연구팀이 3차원 나노 복합체를 이용, 에너지의 효율적인 신축변형을 통해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절이 가능한 능동형 광학 필름을 개발하는데 성공했다고 14일 밝혔다.

전석우 교수와 홍정욱 교수가 교신 저자로, 조동휘 박사과정 학생과 신라대학교 심영석 교수가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 재료 분야의 세계적인 학술지 ‘어드밴스드 사이언스(Advanced Science)’ 4월 26일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: High-Contrast Optical Modulation from Strain-Induced Nanogaps at Three-Dimensional Heterogeneous Interfaces)

해당 연구진들은 정렬된 3차원 나노 네트워크에 기반한 신축성 나노 복합체를 이용해, 가시광 투과율을 최대 90%에서 16%까지 조절 가능한 넓은 면적의 광학 필름 제작에 필요한 원천 기술을 확보했다. 약 74%의 범위를 갖는 이는 평균적으로 46%의 범위를 가졌던 기존 2차원 필름의 수준을 훨씬 뛰어넘는 세계 최고 수준의 기술이다.

최근 제로 에너지 빌딩, 스마트 윈도우, 사생활 보호 등 에너지 저감/감성 혁신 응용에 대한 관심이 급증함에 따라, 능동형 광학 변조 기술이 주목받고 있다. 기존 외부 자극 (전기/열/빛 등)을 이용한 능동형 광학 변조 기술은 느린 반응속도와 불필요한 색 변화를 동반하고 낮은 안정성 등의 이유로 선글라스, 쇼케이스, 광고 등 매우 제한적인 분야에 적용돼왔기 때문에 현재 새로운 형태의 광학 변조 기술 개발이 활발히 진행 중이다.

에너지 효율적인 신축 변형을 이용한 광학 변조 기술은 비교적 간단한 구동 원리와 낮은 에너지 소비로 효율적으로 투과율을 제어할 수 있는 장점을 지녀 그동안 학계 및 관련 업계에서 집중적인 관심을 받아왔다. 그러나 기존 연구에서 보고된 광 산란 제어를 유도하는 구조는 대부분 광학 밀도가 낮은 2차원 표면 구조에 기반하기 때문에 좁은 투과율 변화 범위를 갖고, 물 등 외부 매질과 인접할 때 광학 변조기능을 잃는 문제를 가지고 있다. 특히, 비 정렬 구조에 바탕을 두고 있어 광학 변조 특성이 균일하지 못해서 넓은 면적으로 만들기도 힘들다.

연구팀은 정렬된 3차원 나노구조 제작에 효과적인 근접장 나노패터닝 (PnP, Proximity-field nanopatterning) 기술과 산화물 증착(증기를 표면에 얇은 막으로 입힘)을 정교하게 제어할 수 있는 원자층 증착법 (ALD, Atomic layer deposition)을 이용했다. 이에 주기적인 3차원 나노쉘 (nanoshell) 구조의 알루미나 (alumina)가 탄성중합체에 삽입된 신축성 3차원 나노복합체 필름을 현존하는 광학 변조 필름 중 가장 큰 면적인 3인치×3인치 크기로 제작하는 데 성공했다.

광학 필름을 약 60% 범위에서 당겨 늘리는 경우, 산화물과 탄성중합체의 경계면에서 발생하는 수없이 많고 작은 구멍에서 빛의 산란 현상이 발생하는데 연구진은 이를 이용해 세계 최고 수준의 가시광 투과율 조절 범위인 약 74%를 달성했다. 동시에 10,000회에 걸친 반복적인 구동 시험과 굽힘과 뒤틀림 등 거친 변형, 70℃ 이내 고온 환경에서의 구동, 물속에서의 구동 특성 등을 확인한 결과 높은 내구성과 안정성을 확인했다. 이와 함께 재료역학적‧광학적 이론 해석을 바탕으로 경계면에서 발생하는 광 산란 현상 메커니즘도 규명하는 데 성공했다.

전 교수 공동연구팀이 개발한 이 기술은 기존 창호 시스템 교체 없이도, 간단한 얇은 필름 형태로 유리 표면에 부착함으로써 투과율 조절이 가능한 에너지 절감형 스마트 윈도우로 활용이 가능하다. 이 밖에 두루마리 타입의 빔프로젝터 스크린 응용 등 감성 혁신적인 폭넓은 응용이 가능할 것으로 기대된다.

이번 연구는 한국연구재단 원천기술개발사업의 다부처 공동사업과 글로벌 프론티어 사업, 그리고 이공분야기초개발사업의 지원을 통해 수행됐다.

2020.05.14 조회수 23216 초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.12 조회수 14279

초저조도/초고조도 환경에서도 모션 블러 없는 고화질 및 고해상도 영상 생성이 가능한 알고리즘 개발

우리 대학 기계공학과 윤국진 교수 연구팀이 영국 임페리얼 칼리지 김태균 교수 연구팀과 GIST 최종현 교수 공동 연구팀과의 2건의 공동 연구를 통해 이벤트 카메라를 활용한 고화질 및 고해상도 영상 생성 알고리즘들을 개발했다.

연구팀은 이번에 개발한 알고리즘들을 통해 기존의 RGB 기반 카메라가 영상을 획득하지 못하는 초저조도/초고조도 환경에서도 이벤트 카메라(Event Camera)를 활용하여 고화질 및 고해상도 영상을 생성할 수 있고, 특히 이벤트 카메라의 장점을 살려 초고속의 움직임에도 모션 블러(motion blur, 빠른 움직임에 의한 영상 열화) 없는 고프레임율의 영상을 생성할 수 있다고 밝혔다.

이벤트 카메라는 카메라 각 화소에 입사하는 빛의 세기의 변화에 반응하여 광역동적범위(High Dynamic Range)에서 매우 짧은 지연 시간을 갖는 비동기적 이벤트 데이터를 영상 정보로 제공하기 때문에, 기존 RGB 카메라가 영상을 획득할 수 없었던 고조도/저조도 환경에서도 영상 데이터 획득이 가능하고 또한 초고속 움직임을 갖는 피사체에 대한 영상 데이터 획득이 가능하다는 장점이 있다.

하지만 기존의 영상과는 다른 형태의 영상 정보를 제공하기 때문에 기존의 영상 이해 기술을 접목시키기 어렵고 또한 센서의 제약으로 인해 영상의 해상도가 낮다는 단점이 있다. 연구팀은 이벤트 카메라의 장점을 유지하면서 이와 같은 문제를 해결하기 위해 이벤트 데이터로부터 고화질의 초고해상도의 영상을 생성해 내기 위한 최적화된 심층 신경망과 학습 알고리즘들을 제안하였다. 제안된 알고리즘들은 이벤트 카메라로부터 획득된 이벤트 데이터를 일정 시간 동안 누적하여 딥러닝 기반의 합성곱 신경망을 통해 영상을 생성하는 방식으로, 두 공동 연구에서 각각 교사 학습/비교사 학습 기반의 알고리즘을 제안하였는데, 제안된 두 알고리즘들 모두 이벤트 카메라의 장점을 유지할 수 있어 초당 최대 100만 프레임의 영상 생성이 가능하여 조명의 변화가 극심한 환경이나 고속 움직임에 대한 분석이 필요한 다양한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

윤국진 교수는 “본 기술은 이벤트 카메라를 활용한 영상 기반 상황 인식을 위한 기술로서, 기존 RGB 카메라로는 검출이 어려운 조명 변화가 극심한 상황에서 사용될 수 있고, 초고속 움직임에 대한 분석이 가능하기 때문에 자율주행 자동차, 드론, 로봇 등에 다양하게 활용될 것으로 기대한다.”고 말했다.

Mohammad Mostafavi 박사과정(GIST)이 1저자로 참여한 공동 연구와 Wang Lin 박사과정(KAIST)이 1저자로 참여한 공동 연구 논문들은 오는 6월에 개최 예정인 컴퓨터 비전/기계학습 분야의 국제 학술대회인 ‘IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)에 각각 구술/포스터 논문으로 발표될 예정이다. (논문명: (1) Learning to Super Resolve Intensity Images from Events, 이벤트를 활용한 초고해상도 이미지 생성 학습법, (2) EventSR: From Asynchronous Events to Image Reconstruction, Restoration, and Super-Resolution via End-to-End Adversarial Learning, 적대적 신경망 학습을 통한 비동기적 이벤트의 이미지로의 재구성, 복원 및 초해상도 연구)

한편, 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자지원사업(NRF-2018R1A2B3008640)과 차세대정보・컴퓨팅기술개발사업(NRF-2017M3C4A7069369)의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.12 조회수 14279 알츠하이머 치료제 개발을 위한 새로운 가능성 제시

우리 연구진이 알츠하이머 발병 원인을 동시다발적으로 억제 가능한 치료제 개발 원리를 증명하고 또 동물실험에서 효능을 입증하는 등 알츠하이머병에 관한 새로운 치료제 개발에 대한 가능성을 제시함으로써 많은 주목을 받고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 알츠하이머 발병의 원인으로 알려진 ‘활성 산소종’과 ‘아밀로이드 베타’, ‘금속 이온’ 등을 손쉽고도 동시다발적으로 억제할 수 있는 치료제 개발 원리를 새롭게 증명하고 알츠하이머 질환에 걸린 동물 모델(실험용 쥐) 치료를 통해 이를 입증하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 KAIST 백무현 교수와 서울아산병원 이주영 교수도 함께 참여했으며 저명 국제 학술지인 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society) 4월 1일 字에 게재됐다. 이 논문은 특히 4월 26일 字 ‘편집장 선정 우수 논문(Editors’Choice Paper)’으로 꼽혀 많은 주목을 받고 있다. (논문명 : Minimalistic Principles for Designing Small Molecules with Multiple Reactivities against Pathological Factors in Dementia)

알츠하이머병은 치매를 일으키는 대표적인 뇌 질환이다. 이 질환의 원인으로 다양한 요소들이 제시됐지만, 원인 인자들 사이의 원리들은 아직도 명확하게 밝혀지지 않고 있다.

알츠하이머병을 일으키는 대표적인 원인 인자로는, 활성 산소종과 아밀로이드 베타, 금속 이온이 알려져 있다. 이 요인들은 개별적으로 질병을 유발할 뿐만 아니라, 상호 작용을 통해 뇌 질환을 더욱 악화시킬 수 있다. 예를 들어, 금속 이온들은 아밀로이드 베타와 결합해 아밀로이드 베타의 응집 속도를 촉진시킬 뿐만 아니라, 활성 산소종들을 과다하게 생성하여 신경독성을 유발할 수 있다. 따라서 이처럼 복잡하게 얽힌 여러 원인 인자들을 동시에 겨냥할 수 있는 새로운 알츠하이머병 치료제 개발이 필요하다.

임 교수 연구팀은 단순한 저분자 화합물의 산화 환원 반응을 이용해 알츠하이머병의 원인 인자들을 손쉽게 조절할 수 있음을 증명했다. 임 교수팀은 산화되는 정도가 다른 화합물들의 합리적 설계를 통해 쉽게 산화되는 화합물들은 알츠하이머 질병의 여러 원인 인자들을 한꺼번에 조절할 수 있다는 사실을 확인했다.

연구 결과, 임 교수 연구팀은 저분자 화합물의 산화 환원 반응으로 활성 산소종에 대한 항산화 작용의 가능성을 확인했을 뿐만 아니라 아밀로이드 베타 또는 금속-아밀로이드 베타의 응집 및 섬유 형성 정도 또한 확연히 감소되는 것을 실험적으로 증명했다.

이 밖에 알츠하이머병에 걸린 동물 모델(실험용 쥐)에 체외 반응성이 좋고 바이오 응용에 적합한 성질을 가지고 있는 대표 저분자 화합물을 주입한 한 결과, 뇌 속에 축적된 아밀로이드 베타의 양이 크게 줄어드는 현상과 함께 알츠하이머 동물 모델의 손상된 인지 능력과 기억력이 향상되는 결과를 확인했다.

이번 연구가 크게 주목받는 이유는 알츠하이머병을 치료하기 위한 화합물을 개발하는 데 있어 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 구조변화를 통해 산화 환원 정도를 조절하여 여러 원인 인자들을 동시에 조절할 수 있고 이러한 간단한 원리를 통해 누구나 손쉽게 치료제를 디자인할 수 있기 때문이다.

임미희 교수는“이번 연구는 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 산화 정도의 차이를 이용해 여러 원인 인자들과의 반응성 유무를 확연히 구분할 수 있다는 점을 증명한 데 의미가 있다”며, “이 방법을 신약 개발의 디자인 방법으로 사용한다면, 비용과 시간을 훨씬 단축시켜 최대의 효과를 가질 수 있다”고 덧붙였다. 임 교수는 이와 함께 “제시된 치료제의 디자인 방법은 다양한 퇴행성 뇌 질환 치료제들의 개발 성공 가능성을 높일 것으로 기대된다”라고 강조했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원과 서울아산병원 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.11 조회수 19504

알츠하이머 치료제 개발을 위한 새로운 가능성 제시

우리 연구진이 알츠하이머 발병 원인을 동시다발적으로 억제 가능한 치료제 개발 원리를 증명하고 또 동물실험에서 효능을 입증하는 등 알츠하이머병에 관한 새로운 치료제 개발에 대한 가능성을 제시함으로써 많은 주목을 받고 있다.

우리 대학 화학과 임미희 교수 연구팀이 알츠하이머 발병의 원인으로 알려진 ‘활성 산소종’과 ‘아밀로이드 베타’, ‘금속 이온’ 등을 손쉽고도 동시다발적으로 억제할 수 있는 치료제 개발 원리를 새롭게 증명하고 알츠하이머 질환에 걸린 동물 모델(실험용 쥐) 치료를 통해 이를 입증하는 데 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 연구에는 KAIST 백무현 교수와 서울아산병원 이주영 교수도 함께 참여했으며 저명 국제 학술지인 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society) 4월 1일 字에 게재됐다. 이 논문은 특히 4월 26일 字 ‘편집장 선정 우수 논문(Editors’Choice Paper)’으로 꼽혀 많은 주목을 받고 있다. (논문명 : Minimalistic Principles for Designing Small Molecules with Multiple Reactivities against Pathological Factors in Dementia)

알츠하이머병은 치매를 일으키는 대표적인 뇌 질환이다. 이 질환의 원인으로 다양한 요소들이 제시됐지만, 원인 인자들 사이의 원리들은 아직도 명확하게 밝혀지지 않고 있다.

알츠하이머병을 일으키는 대표적인 원인 인자로는, 활성 산소종과 아밀로이드 베타, 금속 이온이 알려져 있다. 이 요인들은 개별적으로 질병을 유발할 뿐만 아니라, 상호 작용을 통해 뇌 질환을 더욱 악화시킬 수 있다. 예를 들어, 금속 이온들은 아밀로이드 베타와 결합해 아밀로이드 베타의 응집 속도를 촉진시킬 뿐만 아니라, 활성 산소종들을 과다하게 생성하여 신경독성을 유발할 수 있다. 따라서 이처럼 복잡하게 얽힌 여러 원인 인자들을 동시에 겨냥할 수 있는 새로운 알츠하이머병 치료제 개발이 필요하다.

임 교수 연구팀은 단순한 저분자 화합물의 산화 환원 반응을 이용해 알츠하이머병의 원인 인자들을 손쉽게 조절할 수 있음을 증명했다. 임 교수팀은 산화되는 정도가 다른 화합물들의 합리적 설계를 통해 쉽게 산화되는 화합물들은 알츠하이머 질병의 여러 원인 인자들을 한꺼번에 조절할 수 있다는 사실을 확인했다.

연구 결과, 임 교수 연구팀은 저분자 화합물의 산화 환원 반응으로 활성 산소종에 대한 항산화 작용의 가능성을 확인했을 뿐만 아니라 아밀로이드 베타 또는 금속-아밀로이드 베타의 응집 및 섬유 형성 정도 또한 확연히 감소되는 것을 실험적으로 증명했다.

이 밖에 알츠하이머병에 걸린 동물 모델(실험용 쥐)에 체외 반응성이 좋고 바이오 응용에 적합한 성질을 가지고 있는 대표 저분자 화합물을 주입한 한 결과, 뇌 속에 축적된 아밀로이드 베타의 양이 크게 줄어드는 현상과 함께 알츠하이머 동물 모델의 손상된 인지 능력과 기억력이 향상되는 결과를 확인했다.

이번 연구가 크게 주목받는 이유는 알츠하이머병을 치료하기 위한 화합물을 개발하는 데 있어 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 구조변화를 통해 산화 환원 정도를 조절하여 여러 원인 인자들을 동시에 조절할 수 있고 이러한 간단한 원리를 통해 누구나 손쉽게 치료제를 디자인할 수 있기 때문이다.

임미희 교수는“이번 연구는 아주 단순한 방향족 저분자 화합물의 산화 정도의 차이를 이용해 여러 원인 인자들과의 반응성 유무를 확연히 구분할 수 있다는 점을 증명한 데 의미가 있다”며, “이 방법을 신약 개발의 디자인 방법으로 사용한다면, 비용과 시간을 훨씬 단축시켜 최대의 효과를 가질 수 있다”고 덧붙였다. 임 교수는 이와 함께 “제시된 치료제의 디자인 방법은 다양한 퇴행성 뇌 질환 치료제들의 개발 성공 가능성을 높일 것으로 기대된다”라고 강조했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단, 기초과학연구원과 서울아산병원 등의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.11 조회수 19504 이상엽 특훈교수 연구팀, 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술 개발

국내 연구진이 플라스틱의 원료와 식품·의약품 합성에 사용되는 중요한 화학물질인 숙신산을 대량으로 생산할 수 있는 기술을 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀과 경북대학교(총장 김상동) 김경진 교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 미생물 기반의 바이오 숙신산 대량 생산을 가능케 하는 세계 최고의 효율을 지닌 숙신산 생산 균주를 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이 교수와 김 교수가 이끄는 공동연구팀의 이번 연구 성과는 국제학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)’ 4월 23일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Enhanced succinic acid production by Mannheimia employing optimal malate dehydrogenase)

기후변화 대응 기술 중 바이오리파이너리 기술은 화석연료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적 ‧ 화학적 기술을 이용해 화학제품과 바이오연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야이다. 이 중 특히 핵심 기술인 ‘시스템 대사공학’은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해 산업 화학물질의 생산 효율을 높일 수 있다.

현대 산업 전반은 화석연료를 바탕으로 하는 산업에 매우 의존적이며 숙신산의 생산 또한 화석연료를 기반으로 이뤄진다. 그러나 이는 화석연료의 고갈과 이에 따른 원류 가격의 지속적인 증가, 화석연료 기반 산업으로부터 발생되는 지구 온난화 등 매우 심각한 부작용을 낳는다. 또 급속도로 고갈돼 가는 화석연료를 대체할 수 있는 바이오 기반의 숙신산 생산은 필수적이다. 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 맨하이미아(Mannheimia)의 대사회로를 조작해 숙신산을 생산하는 연구를 지속해 왔으며 이번에 세계 최고의 생산 효율을 지닌 숙신산을 생산할 수 있는 개량균주를 개발하는데 성공했다.

숙신산은 탄소 4개로 구성된 다이카복실산인데 대사과정에 있어 숙신산 한 분자를 생산할 때 이산화탄소 한 분자를 소모한다. 따라서 미생물 배양에 의한 숙신산 생산을 통해 이산화탄소의 저감에 기여한다. 연구팀은 이번 연구 과정에서 숙신산 전환에 핵심역할을 하는 효소의 구조를 밝히는 한편 단백질 공학을 통해 효소 성능을 개선했으며, 이를 전체 대사회로 최적화에 연계시키는 시스템 대사공학을 수행했다. 이를 통해 포도당, 글리세롤, 이산화탄소를 원료로 리터당 134g(그램)의 높은 농도로 숙신산을 생산하고 경제와 가장 밀접하게 연관되는 생산성이 시간당·리터당 21g(그램)에 달하는 등 매우 효율적인 공정을 개발했는데 이는 세계 최고의 효율성을 지닌 숙신산 생산 공정으로 평가를 받고 있다. 지금까지는 일반적으로 시간당·리터당 1~3g(그램)이 최고 수준이었다.

기후변화 등 환경 문제의 주범으로 꼽히는 화석연료에 대한 의존성을 대폭 낮추고 주요 산업 기반 화학물질인 숙신산을 효과적으로 생산할 수 있는 근간을 제시한 이번 연구 성과는 학계로부터 중요성을 인정받아, 국제학술지인 네이처 커뮤니케이션지에 게재됐다. KAIST 이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술은 화학산업의 플랫폼 화학물질로 사용될 수 있는 숙신산을 보다 더 효율적으로 생산할 수 있기 때문에 환경친화적인 바이오화학 산업으로의 전환에 기여할 것”이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 ‘C1 가스 리파이너리 사업’ 및 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06 조회수 17809

이상엽 특훈교수 연구팀, 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술 개발

국내 연구진이 플라스틱의 원료와 식품·의약품 합성에 사용되는 중요한 화학물질인 숙신산을 대량으로 생산할 수 있는 기술을 개발했다.

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀과 경북대학교(총장 김상동) 김경진 교수 연구팀이 시스템 대사공학을 이용해 미생물 기반의 바이오 숙신산 대량 생산을 가능케 하는 세계 최고의 효율을 지닌 숙신산 생산 균주를 개발하는데 성공했다고 6일 밝혔다. 이 교수와 김 교수가 이끄는 공동연구팀의 이번 연구 성과는 국제학술지 ‘네이쳐 커뮤니케이션 (Nature Communications)’ 4월 23일 字 온라인 판에 게재됐다. (논문명 : Enhanced succinic acid production by Mannheimia employing optimal malate dehydrogenase)

기후변화 대응 기술 중 바이오리파이너리 기술은 화석연료에 의존하지 않고 바이오매스 원료로부터 생물공학적 ‧ 화학적 기술을 이용해 화학제품과 바이오연료 등 산업 화학물질을 친환경적으로 생산하는 분야이다. 이 중 특히 핵심 기술인 ‘시스템 대사공학’은 미생물의 복잡한 대사회로를 효과적으로 조작해 산업 화학물질의 생산 효율을 높일 수 있다.

현대 산업 전반은 화석연료를 바탕으로 하는 산업에 매우 의존적이며 숙신산의 생산 또한 화석연료를 기반으로 이뤄진다. 그러나 이는 화석연료의 고갈과 이에 따른 원류 가격의 지속적인 증가, 화석연료 기반 산업으로부터 발생되는 지구 온난화 등 매우 심각한 부작용을 낳는다. 또 급속도로 고갈돼 가는 화석연료를 대체할 수 있는 바이오 기반의 숙신산 생산은 필수적이다. 연구팀은 한우의 반추위에서 분리한 미생물인 맨하이미아(Mannheimia)의 대사회로를 조작해 숙신산을 생산하는 연구를 지속해 왔으며 이번에 세계 최고의 생산 효율을 지닌 숙신산을 생산할 수 있는 개량균주를 개발하는데 성공했다.

숙신산은 탄소 4개로 구성된 다이카복실산인데 대사과정에 있어 숙신산 한 분자를 생산할 때 이산화탄소 한 분자를 소모한다. 따라서 미생물 배양에 의한 숙신산 생산을 통해 이산화탄소의 저감에 기여한다. 연구팀은 이번 연구 과정에서 숙신산 전환에 핵심역할을 하는 효소의 구조를 밝히는 한편 단백질 공학을 통해 효소 성능을 개선했으며, 이를 전체 대사회로 최적화에 연계시키는 시스템 대사공학을 수행했다. 이를 통해 포도당, 글리세롤, 이산화탄소를 원료로 리터당 134g(그램)의 높은 농도로 숙신산을 생산하고 경제와 가장 밀접하게 연관되는 생산성이 시간당·리터당 21g(그램)에 달하는 등 매우 효율적인 공정을 개발했는데 이는 세계 최고의 효율성을 지닌 숙신산 생산 공정으로 평가를 받고 있다. 지금까지는 일반적으로 시간당·리터당 1~3g(그램)이 최고 수준이었다.

기후변화 등 환경 문제의 주범으로 꼽히는 화석연료에 대한 의존성을 대폭 낮추고 주요 산업 기반 화학물질인 숙신산을 효과적으로 생산할 수 있는 근간을 제시한 이번 연구 성과는 학계로부터 중요성을 인정받아, 국제학술지인 네이처 커뮤니케이션지에 게재됐다. KAIST 이상엽 특훈교수는 “이번에 개발한 미생물 기반 바이오 숙신산 대량 생산 기술은 화학산업의 플랫폼 화학물질로 사용될 수 있는 숙신산을 보다 더 효율적으로 생산할 수 있기 때문에 환경친화적인 바이오화학 산업으로의 전환에 기여할 것”이라고 설명했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부가 지원하는 ‘C1 가스 리파이너리 사업’ 및 ‘바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 원천기술개발 과제’의 지원을 받아 수행됐다.

2020.05.06 조회수 17809 MOSFET보다 빠른 저전력 트랜지스터 개발

우리 대학 물리학과 조성재 교수 연구팀이 기존의 금속 산화물 반도체 전계효과 트랜지스터(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, MOSFET) 대비 작동 전력 소모량이 10배 이상 낮고 동작 속도가 2배 이상 빠른 저전력, 고속 터널 트랜지스터를 개발했다. 이제까지 구현된 저전력 트랜지스터 중 MOSFET보다 빠른 트랜지스터의 개발은 최초이다.

조 교수 연구팀은 흑린(black phosphorus)의 두께에 따라 밴드갭이 변하는 독특한 성질을 이용해 트랜지스터 채널을 구성함으로써 전력소모를 줄이고, 단층 붕화 질소 (hexagonal boron nitride)를 트랜지스터의 drain 접합에 이용해 터널 트랜지스터의 작동 상태 전류를 높이는데 성공했다. 이제까지의 저전력 트랜지스터는 전력 소모는 낮지만, 작동 상태 전류가 기존 MOSFET에 비해 현저히 작아서 작동 속도가 느린 문제점이 있었다.

김성호 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘나노 레터스 (Nano Letters)’ 4월 24일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors)

트랜지스터의 전력 소모를 감소시키기 위해서는 트랜지스터의 작동 전압과 대기 상태 전류를 동시에 낮추는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 subthreshold swing (SS, 전류를 10배 증가시키는데 필요한 전압값, 단위: mV/decade = mV/dec)을 낮추는 것이 필요한데, 기존의 MOSFET은 thermal carrier injection mechanism 때문에 SS 값이 상온에서 60 mV/dec 이하로 낮아질 수 없다는 한계를 지닌다. band-to-band-tunneling을 carrier injection mechanism으로 가지는 터널 트랜지스터는 상온에서 SS 값이 60 mV/dec 미만으로 낮아질 수 있기 때문에 MOSFET을 대체할 수 있는 저전력 소자로 제안되어왔다. 지난 1월 조교수 연구팀은 흑린을 사용하여 60 mV/dec미만의 SS를 가지는 저전력 트랜지스터를 개발하는데 성공하여 Nature Nanotechnology에 결과를 보고하였다. 하지만, 그 결과 또한 여전히 작동 상태 전류, 특히 SS = 60 mV/dec인 지점에서의 전류가 0.6 μA/μm로 MOSFET의 threshold에서의 전류값 1-10μA/μm보다 낮은 한계가 있었다.