-

수학과 실험을 결합하여 생체시계의 역설 규명

수학과 실험을 결합한 융합연구를 통해 생체시계가 안정적 리듬을 유지하면서도 환경변화에 쉽게 적응할 수 있는 원리가 밝혀졌다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 이끄는 기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산과학 연구단 의생명 수학 그룹과 우리 대학 수리과학과 연구팀, 그리고 아주대 의과대학 뇌과학과 김은영 교수 연구팀은 공동연구를 통해 초파리 뇌의 생체시계 뉴런들의 생체시계 작동원리를 분석했다.

생체시계(Circadian clock)는 생명체가 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 예를 들어, 생체시계는 밤 9시경이 되면 뇌에서 멜라토닌 호르몬 분비를 유발해 일정 시간이 되면 수면을 취할 수 있도록 하는 등 우리 운동 능력이나 학습 능력에 이르는 거의 모든 생리 작용에 관여한다. 따라서, 평소에는 일정한 시간을 안정적으로 몸에 제시하면서, 동시에 계절 변화에 따른 낮밤의 길이 변화나 해외여행으로 인한 시차 등 환경변화가 생겼을 때는 새로운 환경에 유연하게 적응해서 변화한 시간을 몸에 제시해주어야 한다. 이러한 안정성과 유연성을 동시에 유지하는 생체시계의 역설적인 성질의 원리는 지금까지 알려져 있지 않았다.

초파리 생체시계 뉴런들의 경우, 마스터 뉴런(master neuron)이 외부로부터 들어오는 빛 정보를 취합하여 시간 정보를 슬레이브 뉴런(slave neuron)에 전달하면, 이에 맞춰 슬레이브 뉴런이 일주기 행동을 조절하는 계층구조를 형성하고 있다. 이러한 역할 차이에도 불구하고, 두 뉴런의 생체시계는 동일한 원리로 작동한다고 알려져 있었다. 2017년 노벨 생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

연구진은 초파리에서 CLK에 변이가 생겼을 때 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런에서 서로 다른 PER변화 양상이 나타나는 것에 착안하여 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런이 만들어내는 PER 단백질의 변화 양상을 1000여 개 수리 모델을 개발하여 분석한 결과, 마스터 뉴런의 PER이 슬레이브 뉴런의 PER에 비해 빠르게 합성되었다 분해되고 있음을 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런의 독특한 성질 덕분에, 평소에 강한 PER 리듬을 생성해서 안정적인 시계 역할을 하다가 외부 환경에 변화가 일어났을 때 빠르게 적응할 수 있음 역시 가상 시뮬레이션을 통해 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런에 관한 수리모델링 예측은 초파리 생체 실험을 통해서도 검증되었다.

김재경 교수는 “모든 세포의 생체시계는 당연히 비슷한 방식으로 작동될 것이란 오래된 믿음이 수학을 이용한 분석 덕분에 틀렸음을 알게 되었다”며 “수학과 실험을 융합한 방식으로 문제에 접근하였기 때문에 문제를 해결할 수 있었다”고 말했다. 또한, 김은영 교수는 “마스터 뉴런 생체시계의 독특한 성질 덕분에 생체시계가 안정성과 유연성이라는 역설적인 성질을 모두 가질 수 있었다”며 “모든 세포의 생체시계가 천편일률적으로 작동하는 대신 자신의 역할에 맞게 다른 작동 방식을 취한다는 점이 놀라웠다”고 말했다.

생체시계가 안정성과 유연성을 동시에 유지하지 못하면 다양한 환경에서 일정한 수면패턴을 유지할 수 없고, 일주기 리듬 수면장애가 발생한다. 이번 연구결과는 일주기 리듬 수면장애의 원인을 규명하고 치료법을 찾는 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 예상된다.

정의민, 권미리, 조은주 박사가 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구결과는 2월 15일 오후 5시(한국시간) 자연과학 분야의 저명 국제학술지인 미국국립과학원회보(Proceedings Of The National Academy Of Sciences, PNAS, IF 11.205)에 게재됐다.

* 논문명: Systematic modeling-driven experiments identify distinct molecular clockworks underlying hierarchically organized pacemaker neurons

수학과 실험을 결합하여 생체시계의 역설 규명

수학과 실험을 결합한 융합연구를 통해 생체시계가 안정적 리듬을 유지하면서도 환경변화에 쉽게 적응할 수 있는 원리가 밝혀졌다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 이끄는 기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산과학 연구단 의생명 수학 그룹과 우리 대학 수리과학과 연구팀, 그리고 아주대 의과대학 뇌과학과 김은영 교수 연구팀은 공동연구를 통해 초파리 뇌의 생체시계 뉴런들의 생체시계 작동원리를 분석했다.

생체시계(Circadian clock)는 생명체가 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 예를 들어, 생체시계는 밤 9시경이 되면 뇌에서 멜라토닌 호르몬 분비를 유발해 일정 시간이 되면 수면을 취할 수 있도록 하는 등 우리 운동 능력이나 학습 능력에 이르는 거의 모든 생리 작용에 관여한다. 따라서, 평소에는 일정한 시간을 안정적으로 몸에 제시하면서, 동시에 계절 변화에 따른 낮밤의 길이 변화나 해외여행으로 인한 시차 등 환경변화가 생겼을 때는 새로운 환경에 유연하게 적응해서 변화한 시간을 몸에 제시해주어야 한다. 이러한 안정성과 유연성을 동시에 유지하는 생체시계의 역설적인 성질의 원리는 지금까지 알려져 있지 않았다.

초파리 생체시계 뉴런들의 경우, 마스터 뉴런(master neuron)이 외부로부터 들어오는 빛 정보를 취합하여 시간 정보를 슬레이브 뉴런(slave neuron)에 전달하면, 이에 맞춰 슬레이브 뉴런이 일주기 행동을 조절하는 계층구조를 형성하고 있다. 이러한 역할 차이에도 불구하고, 두 뉴런의 생체시계는 동일한 원리로 작동한다고 알려져 있었다. 2017년 노벨 생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

연구진은 초파리에서 CLK에 변이가 생겼을 때 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런에서 서로 다른 PER변화 양상이 나타나는 것에 착안하여 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런이 만들어내는 PER 단백질의 변화 양상을 1000여 개 수리 모델을 개발하여 분석한 결과, 마스터 뉴런의 PER이 슬레이브 뉴런의 PER에 비해 빠르게 합성되었다 분해되고 있음을 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런의 독특한 성질 덕분에, 평소에 강한 PER 리듬을 생성해서 안정적인 시계 역할을 하다가 외부 환경에 변화가 일어났을 때 빠르게 적응할 수 있음 역시 가상 시뮬레이션을 통해 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런에 관한 수리모델링 예측은 초파리 생체 실험을 통해서도 검증되었다.

김재경 교수는 “모든 세포의 생체시계는 당연히 비슷한 방식으로 작동될 것이란 오래된 믿음이 수학을 이용한 분석 덕분에 틀렸음을 알게 되었다”며 “수학과 실험을 융합한 방식으로 문제에 접근하였기 때문에 문제를 해결할 수 있었다”고 말했다. 또한, 김은영 교수는 “마스터 뉴런 생체시계의 독특한 성질 덕분에 생체시계가 안정성과 유연성이라는 역설적인 성질을 모두 가질 수 있었다”며 “모든 세포의 생체시계가 천편일률적으로 작동하는 대신 자신의 역할에 맞게 다른 작동 방식을 취한다는 점이 놀라웠다”고 말했다.

생체시계가 안정성과 유연성을 동시에 유지하지 못하면 다양한 환경에서 일정한 수면패턴을 유지할 수 없고, 일주기 리듬 수면장애가 발생한다. 이번 연구결과는 일주기 리듬 수면장애의 원인을 규명하고 치료법을 찾는 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 예상된다.

정의민, 권미리, 조은주 박사가 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구결과는 2월 15일 오후 5시(한국시간) 자연과학 분야의 저명 국제학술지인 미국국립과학원회보(Proceedings Of The National Academy Of Sciences, PNAS, IF 11.205)에 게재됐다.

* 논문명: Systematic modeling-driven experiments identify distinct molecular clockworks underlying hierarchically organized pacemaker neurons

2022.02.16

조회수 15411

-

광학 칩과 광섬유로 초안정 마이크로파 발생 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수와 물리학과 이한석 교수 공동연구팀이 광학 칩과 광섬유를 이용해 손바닥만 한 작은 장치로부터 2조분의 1(5×10-13) 수준의 주파수 안정도를 가지는 초안정 마이크로파를 발생하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

이 새로운 기술을 이용하면 기존의 마이크로파 발생 기술들보다 월등하게 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파를 핸드폰 크기 면적의 작은 장치로부터 생성할 수 있어, 향후 5G/6G 통신, 전파망원경을 이용한 천체 관측, 군용 레이더, 휴대용 양자 센서 및 초고속 신호 분석 기술 등의 다양한 분야에서 획기적인 성능 향상이 가능하다.

우리 대학 기계공학과 권도현 박사(現 한국표준과학연구원)와 나노과학기술대학원 정동인 박사가 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 19일 字에 게재됐다. (논문명: Ultrastable microwave and soliton-pulse generation from fibre-photonic-stabilized microcombs)

최근 초소형 마이크로공진기(microresonator)를 이용해 광 펄스를 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 급격하게 발전하고 있다. 마이크로콤은 광 펄스가 나오는 속도를 수십 기가헤르츠(GHz, 1초에 10억 번 진동)에서 테라헤르츠(THz, 1초에 1조 번 진동)까지 높일 수 있어 고주파 마이크로파(microwave)나 밀리미터파(millimeter-wave) 생성이 쉽고 시스템의 소형화가 가능해 다양한 정보통신기술 시스템의 대역폭 향상과 성능 개선에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로 펨토초(femtosecond, 10-15초=1,000조분의 1초) 수준의 펄스 간 시간 오차를 가지지만, 소형 소자의 특성상 주변 환경에 의해 쉽게 변해 장시간 그 성능을 유지하는 데에 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 마이크로콤을 기계적으로 안정한 장치에 주파수 잠금해 안정도를 향상할 수 있으나, 지금까지는 이러한 안정화 장치가 매우 복잡하고 진동에 민감하며 부피가 커서 초소형 마이크로콤이 가지는 장점을 살릴 수 없고 실험실 밖 응용에 활용할 수 없었던 문제가 있었다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 광섬유를 이용해 마이크로콤의 주파수를 안정화하는 기술을 개발했다. 1km 길이의 광섬유는 열 기계적(thermomechanical) 잡음 한계에 의한 이론적인 길이 안정도가 1,000조분의 1 수준으로 매우 우수하면서도, 부피가 작고 매우 가벼우면서 가격도 저렴한 장점이 있다. 연구팀은 이러한 광섬유 기반의 안정화 장치를 108 mm × 73 mm × 54 mm 크기로 구현할 수 있었다.

그 결과 생성된 22-기가헤르츠(GHz) 마이크로파의 시간 오차를 상용 고성능 신호 발생기보다 6배 이상 향상된 10펨토초 수준으로 낮출 수 있었으며, 주파수 안정도는 2조분의 1(5×10-13) 수준까지 낮출 수 있었다.

이 기술은 매우 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파와 광 펄스를 동시에 생성할 수 있어, 다양한 최첨단 과학기술 분야들에서 활용할 수 있다. 대표적인 예로서 전파망원경 기반의 초장기선 간섭계(very long baseline interferometer, VLBI)의 경우 보다 높은 주파수와 낮은 잡음을 가지는 마이크로파와 광 펄스를 사용하면 측정 분해능과 관측 정밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있어 기존에는 관측할 수 없었던 블랙홀의 사건의 지평선(event horizon)과 같은 새로운 천체 현상들을 탐사할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수는 "이번에 개발된 초안정 기술을 통신, 레이더, 데이터 변환기와 전파망원경 등 다양한 분야들에 적용하기 위한 후속 연구들을 진행 중ˮ이라고 밝혔으며, 물리학과 이한석 교수는 "향후 성능을 더욱 끌어올리고자, 실리콘 칩 상에 구현된 핵심 소자인 마이크로공진기의 광학적 특성을 개선하는 연구를 수행 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

광학 칩과 광섬유로 초안정 마이크로파 발생 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수와 물리학과 이한석 교수 공동연구팀이 광학 칩과 광섬유를 이용해 손바닥만 한 작은 장치로부터 2조분의 1(5×10-13) 수준의 주파수 안정도를 가지는 초안정 마이크로파를 발생하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

이 새로운 기술을 이용하면 기존의 마이크로파 발생 기술들보다 월등하게 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파를 핸드폰 크기 면적의 작은 장치로부터 생성할 수 있어, 향후 5G/6G 통신, 전파망원경을 이용한 천체 관측, 군용 레이더, 휴대용 양자 센서 및 초고속 신호 분석 기술 등의 다양한 분야에서 획기적인 성능 향상이 가능하다.

우리 대학 기계공학과 권도현 박사(現 한국표준과학연구원)와 나노과학기술대학원 정동인 박사가 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 19일 字에 게재됐다. (논문명: Ultrastable microwave and soliton-pulse generation from fibre-photonic-stabilized microcombs)

최근 초소형 마이크로공진기(microresonator)를 이용해 광 펄스를 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 급격하게 발전하고 있다. 마이크로콤은 광 펄스가 나오는 속도를 수십 기가헤르츠(GHz, 1초에 10억 번 진동)에서 테라헤르츠(THz, 1초에 1조 번 진동)까지 높일 수 있어 고주파 마이크로파(microwave)나 밀리미터파(millimeter-wave) 생성이 쉽고 시스템의 소형화가 가능해 다양한 정보통신기술 시스템의 대역폭 향상과 성능 개선에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로 펨토초(femtosecond, 10-15초=1,000조분의 1초) 수준의 펄스 간 시간 오차를 가지지만, 소형 소자의 특성상 주변 환경에 의해 쉽게 변해 장시간 그 성능을 유지하는 데에 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 마이크로콤을 기계적으로 안정한 장치에 주파수 잠금해 안정도를 향상할 수 있으나, 지금까지는 이러한 안정화 장치가 매우 복잡하고 진동에 민감하며 부피가 커서 초소형 마이크로콤이 가지는 장점을 살릴 수 없고 실험실 밖 응용에 활용할 수 없었던 문제가 있었다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 광섬유를 이용해 마이크로콤의 주파수를 안정화하는 기술을 개발했다. 1km 길이의 광섬유는 열 기계적(thermomechanical) 잡음 한계에 의한 이론적인 길이 안정도가 1,000조분의 1 수준으로 매우 우수하면서도, 부피가 작고 매우 가벼우면서 가격도 저렴한 장점이 있다. 연구팀은 이러한 광섬유 기반의 안정화 장치를 108 mm × 73 mm × 54 mm 크기로 구현할 수 있었다.

그 결과 생성된 22-기가헤르츠(GHz) 마이크로파의 시간 오차를 상용 고성능 신호 발생기보다 6배 이상 향상된 10펨토초 수준으로 낮출 수 있었으며, 주파수 안정도는 2조분의 1(5×10-13) 수준까지 낮출 수 있었다.

이 기술은 매우 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파와 광 펄스를 동시에 생성할 수 있어, 다양한 최첨단 과학기술 분야들에서 활용할 수 있다. 대표적인 예로서 전파망원경 기반의 초장기선 간섭계(very long baseline interferometer, VLBI)의 경우 보다 높은 주파수와 낮은 잡음을 가지는 마이크로파와 광 펄스를 사용하면 측정 분해능과 관측 정밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있어 기존에는 관측할 수 없었던 블랙홀의 사건의 지평선(event horizon)과 같은 새로운 천체 현상들을 탐사할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수는 "이번에 개발된 초안정 기술을 통신, 레이더, 데이터 변환기와 전파망원경 등 다양한 분야들에 적용하기 위한 후속 연구들을 진행 중ˮ이라고 밝혔으며, 물리학과 이한석 교수는 "향후 성능을 더욱 끌어올리고자, 실리콘 칩 상에 구현된 핵심 소자인 마이크로공진기의 광학적 특성을 개선하는 연구를 수행 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.26

조회수 14399

-

화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 한국화학연구원 이수연 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 자연을 모방한 구조색을 맞춤형으로 인쇄하는 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

구조색은 색채에 의존하지 않고 물체의 구조에 의해 나타나는 유채색으로, 일반적인 화학 색소에 의한 색과는 구별된다. 구조색은 영롱하고 반짝이는 색감을 가지며, 자연에서 나타나는 수컷 공작새의 깃털이나 카멜레온의 피부, 모르포나비의 날개 등에서 관찰된다. 특히 우리 조상들은 자연의 구조색을 진귀하게 여겨 나전칠기 공예에 사용한 전복 껍데기를 사용했으며, 신라 시대 유물에서도 구조색을 보이는 비단벌레 장식이 발견되고 있다.

연구팀이 개발한 구조색 인쇄 기술은 화학 색소 대신 콜로이드 입자의 3차원 결정 구조를 이용해 발색하며, 맞춤형으로 제작 가능한 인쇄 공법을 통해 광학 소자, 광학 센서, 위변조방지 소재를 포함한 광범위한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 김종빈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 사이언스 자매지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 11월 24일 자 온라인판에 게재됐으며, 특허로 출원했다. (논문명 : Direct writing of customized structural-color graphics with colloidal photonic inks, 콜로이드 잉크의 직접 프린팅을 통한 구조색의 맞춤형 패턴 형성)

구조색을 인공적으로 형성하는 방법으로 콜로이드 나노입자를 3차원 결정 구조로 만드는 전략이 사용됐다. 그러나 일반적으로 콜로이드의 결정화는 까다로운 공정 조건과 긴 공정 시간을 요구하는 한계점이 있었다. 게다가 콜로이드 결정을 원하는 구조와 패턴을 보이도록 성형하는 것은 복잡한 제조 공정이 필요해 실용화가 거의 불가능했다.

공동연구팀은 새롭게 형성한 콜로이드 잉크의 인쇄 공정을 통해 콜로이드 결정을 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 이를 통해 단순한 인쇄 공정으로 정교한 콜로이드 결정 구조 형성 및 패턴화가 가능했다. 특히 인쇄를 통해 그래픽의 디자인, 색의 명도와 채도, 기계적 물성, 각도 의존성 등을 자유롭게 맞춤형으로 설계할 수 있었다.

기술의 핵심은 콜로이드 잉크의 최적화에 있다. 연구팀은 인쇄에 적합하도록 잉크의 물성을 제어함과 동시에 자발적인 콜로이드 결정 형성을 통해 우수한 광 특성을 발현할 수 있도록 잉크를 설계했다. 이를 통해 그래픽의 기본 성분인 선을 머리카락 굵기 수준의 높은 해상도로 최대 15 mm/s의 속도로 인쇄할 수 있었으며, 면의 경우 90%에 달하는 반사도를 달성할 수 있었다.

특히 기존의 구조색 패턴 화법으로는 다색 패턴 형성이 매우 복잡한 공정을 요구하는 데 반해 연구팀은 서로 다른 잉크를 동시에 사용해도 서로 혼합되지 않도록 설계해 다색 패턴을 손쉽게 제작할 수 있었다.

새롭게 개발된 인쇄 방법은 유리, 금속, 플라스틱 등의 비흡수성 기판뿐만 아니라 천, 종이 등에도 인쇄 가능하며, 인쇄된 구조색 패턴은 각도에 따라 색이 변하며, 카멜레온과 같이 늘리거나 휘어 색이 변하도록 조절할 수 있다.

김신현 교수는 "새롭게 개발한 구조색 기반 컬러 인쇄 기술이 MZ 세대들에게 개성을 어필할 수 있는 새로운 도구가 될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국도레이과학진흥재단의 연구기금과 한국연구재단의 나노소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 한국화학연구원 이수연 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 자연을 모방한 구조색을 맞춤형으로 인쇄하는 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

구조색은 색채에 의존하지 않고 물체의 구조에 의해 나타나는 유채색으로, 일반적인 화학 색소에 의한 색과는 구별된다. 구조색은 영롱하고 반짝이는 색감을 가지며, 자연에서 나타나는 수컷 공작새의 깃털이나 카멜레온의 피부, 모르포나비의 날개 등에서 관찰된다. 특히 우리 조상들은 자연의 구조색을 진귀하게 여겨 나전칠기 공예에 사용한 전복 껍데기를 사용했으며, 신라 시대 유물에서도 구조색을 보이는 비단벌레 장식이 발견되고 있다.

연구팀이 개발한 구조색 인쇄 기술은 화학 색소 대신 콜로이드 입자의 3차원 결정 구조를 이용해 발색하며, 맞춤형으로 제작 가능한 인쇄 공법을 통해 광학 소자, 광학 센서, 위변조방지 소재를 포함한 광범위한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 김종빈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 사이언스 자매지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 11월 24일 자 온라인판에 게재됐으며, 특허로 출원했다. (논문명 : Direct writing of customized structural-color graphics with colloidal photonic inks, 콜로이드 잉크의 직접 프린팅을 통한 구조색의 맞춤형 패턴 형성)

구조색을 인공적으로 형성하는 방법으로 콜로이드 나노입자를 3차원 결정 구조로 만드는 전략이 사용됐다. 그러나 일반적으로 콜로이드의 결정화는 까다로운 공정 조건과 긴 공정 시간을 요구하는 한계점이 있었다. 게다가 콜로이드 결정을 원하는 구조와 패턴을 보이도록 성형하는 것은 복잡한 제조 공정이 필요해 실용화가 거의 불가능했다.

공동연구팀은 새롭게 형성한 콜로이드 잉크의 인쇄 공정을 통해 콜로이드 결정을 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 이를 통해 단순한 인쇄 공정으로 정교한 콜로이드 결정 구조 형성 및 패턴화가 가능했다. 특히 인쇄를 통해 그래픽의 디자인, 색의 명도와 채도, 기계적 물성, 각도 의존성 등을 자유롭게 맞춤형으로 설계할 수 있었다.

기술의 핵심은 콜로이드 잉크의 최적화에 있다. 연구팀은 인쇄에 적합하도록 잉크의 물성을 제어함과 동시에 자발적인 콜로이드 결정 형성을 통해 우수한 광 특성을 발현할 수 있도록 잉크를 설계했다. 이를 통해 그래픽의 기본 성분인 선을 머리카락 굵기 수준의 높은 해상도로 최대 15 mm/s의 속도로 인쇄할 수 있었으며, 면의 경우 90%에 달하는 반사도를 달성할 수 있었다.

특히 기존의 구조색 패턴 화법으로는 다색 패턴 형성이 매우 복잡한 공정을 요구하는 데 반해 연구팀은 서로 다른 잉크를 동시에 사용해도 서로 혼합되지 않도록 설계해 다색 패턴을 손쉽게 제작할 수 있었다.

새롭게 개발된 인쇄 방법은 유리, 금속, 플라스틱 등의 비흡수성 기판뿐만 아니라 천, 종이 등에도 인쇄 가능하며, 인쇄된 구조색 패턴은 각도에 따라 색이 변하며, 카멜레온과 같이 늘리거나 휘어 색이 변하도록 조절할 수 있다.

김신현 교수는 "새롭게 개발한 구조색 기반 컬러 인쇄 기술이 MZ 세대들에게 개성을 어필할 수 있는 새로운 도구가 될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국도레이과학진흥재단의 연구기금과 한국연구재단의 나노소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.14

조회수 11683

-

아동의 다언어 사용이 뇌 전체 연결망 향상에 미치는 영향 확인

우리 대학 바이오및뇌공학과 정용 교수 연구팀이 미국 예일대학교(Yale University) 심리학과 마빈 천(Marvin M. Chun) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 아동기의 외국어 구사 여부가 인지능력을 향상하고 뇌 연결망에 변화를 가져온다고 10일 밝혔다.

연구팀은 미국 국립 보건원(National Institutes of Health, NIH)의 청소년 뇌 인지 발달 연구(the Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD Study) 데이터를 사용해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 인지기능 점수와 기능적 자기공명영상(functional magnetic resonance imaging, fMRI)을 분석했다. 모국어 외 다른 언어를 추가로 사용하는 아이들은 모국어만 사용하는 아이들에 비해 기억을 측정하는 인지 과제에서 높은 점수를 보였다. 또한 다언어 사용은 아이들의 뇌 전체 연결망에도 영향을 주는 것으로 확인됐다.

바이오및뇌공학과 권영혜 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)' 11월 118권 49호에 출판됐다. (논문명 : Predicting multilingual effects on executive function and individual connectomes in children: an ABCD Study).

뇌는 과제를 수행할 뿐만 아니라 쉬고 있을 때도 특정 영역들이 활성화된다. 기능적 자기공명영상(fMRI)을 통해 활성화되는 각 영역을 관찰할 수 있고, 이 영역들이 서로 어떻게 연결이 돼 있는지 기능적 뇌 연결망(functional connectivity)을 계산할 수 있다.

뇌 모든 영역 간의 연결 패턴을 나타내는 뇌 전체 연결망(whole-brain functional connectivity, connectome)은 사람마다 다르고, 그 사람의 나이, 지능, 인지기능 등 그 사람만의 고유한 특성을 내포하고 있다고 알려져 최근 뇌 과학 분야에서 활발히 연구되고 있다.

연구팀은 뇌의 특정 영역에 국한하지 않고 뇌 전체의 연결망에 초점을 맞춰, 여러 언어를 하는 아이들과 하나의 언어만 사용하는 아이들이 서로 다른 뇌 전체 연결망을 가지는 것을 관찰했다. 기억 관련 과제를 수행할 때 다언어 사용 아이들은 단일언어 사용 아이들에 비해 뇌 후두엽(occipital lobe)과 피질하 영역(subcortical area)간 강한 연결망을 보였다. 아이들이 아무 과제를 수행하지 않는 휴지기(resting state)에도 두 그룹 간 차이가 관찰됐는데, 다언어 사용 아이들에게서 뇌 후두엽과 전전두엽(prefrontal cortex)간 강한 연결성을 보였다.

더 나아가 연구팀은 기계학습을 통해 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때와 휴지기일 때 나타나는 뇌 전체 연결망만으로 그 아이가 여러 언어를 사용하는지 한 언어를 사용하는지를 성공적으로 예측할 수 있었다. 또한 다언어 사용 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때 관찰되는 기억 관련 연결망만으로 그 아이들이 해당 과제에서 어떤 점수를 얻었는지 예측할 수 있었다. 단일 언어사용 아이들에게서는 이러한 현상이 발견되지 않았는데, 이는 다언어 사용 아이들의 뇌 전체 연결망이 그들의 행동과 더 밀접한 관계를 맺고 있다는 것을 시사한다.

연구팀은 이번 연구를 통해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 다언어 사용 여부가 뇌 전체 연결망에 변화를 주는 것을 확인했다. 이 연구를 바탕으로 다언어 사용의 영향이 발달단계를 거치며 성인이 될 때까지 어떻게 변화하는지 이해하는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 더 나아가 다언어 사용은 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환에 동반되는 인지기능 저하를 방어하는 뇌인지 예비능(cognitive reserve)을 가져오는데, 이 현상을 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

제1 저자인 권영혜 박사과정은 "성인보다 언어사용 기간이 짧은 9-10세 아이들에게서도 여러 언어의 사용이 인지기능과 뇌 연결 패턴에 영향을 주는 것을 확인하였다ˮ 라며 "어렸을 때부터 형성된 이러한 차이가 시간이 흐르면서 어떠한 형태로 자리 잡아 성인이 되었을 때 그리고 노인이 되어서까지 영향을 주는지를 이해하는 데 도움이 되길 바란다ˮ 라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 산업통상자원부, 미국 국립 보건원 지원을 받아 수행됐다.

아동의 다언어 사용이 뇌 전체 연결망 향상에 미치는 영향 확인

우리 대학 바이오및뇌공학과 정용 교수 연구팀이 미국 예일대학교(Yale University) 심리학과 마빈 천(Marvin M. Chun) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 아동기의 외국어 구사 여부가 인지능력을 향상하고 뇌 연결망에 변화를 가져온다고 10일 밝혔다.

연구팀은 미국 국립 보건원(National Institutes of Health, NIH)의 청소년 뇌 인지 발달 연구(the Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD Study) 데이터를 사용해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 인지기능 점수와 기능적 자기공명영상(functional magnetic resonance imaging, fMRI)을 분석했다. 모국어 외 다른 언어를 추가로 사용하는 아이들은 모국어만 사용하는 아이들에 비해 기억을 측정하는 인지 과제에서 높은 점수를 보였다. 또한 다언어 사용은 아이들의 뇌 전체 연결망에도 영향을 주는 것으로 확인됐다.

바이오및뇌공학과 권영혜 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)' 11월 118권 49호에 출판됐다. (논문명 : Predicting multilingual effects on executive function and individual connectomes in children: an ABCD Study).

뇌는 과제를 수행할 뿐만 아니라 쉬고 있을 때도 특정 영역들이 활성화된다. 기능적 자기공명영상(fMRI)을 통해 활성화되는 각 영역을 관찰할 수 있고, 이 영역들이 서로 어떻게 연결이 돼 있는지 기능적 뇌 연결망(functional connectivity)을 계산할 수 있다.

뇌 모든 영역 간의 연결 패턴을 나타내는 뇌 전체 연결망(whole-brain functional connectivity, connectome)은 사람마다 다르고, 그 사람의 나이, 지능, 인지기능 등 그 사람만의 고유한 특성을 내포하고 있다고 알려져 최근 뇌 과학 분야에서 활발히 연구되고 있다.

연구팀은 뇌의 특정 영역에 국한하지 않고 뇌 전체의 연결망에 초점을 맞춰, 여러 언어를 하는 아이들과 하나의 언어만 사용하는 아이들이 서로 다른 뇌 전체 연결망을 가지는 것을 관찰했다. 기억 관련 과제를 수행할 때 다언어 사용 아이들은 단일언어 사용 아이들에 비해 뇌 후두엽(occipital lobe)과 피질하 영역(subcortical area)간 강한 연결망을 보였다. 아이들이 아무 과제를 수행하지 않는 휴지기(resting state)에도 두 그룹 간 차이가 관찰됐는데, 다언어 사용 아이들에게서 뇌 후두엽과 전전두엽(prefrontal cortex)간 강한 연결성을 보였다.

더 나아가 연구팀은 기계학습을 통해 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때와 휴지기일 때 나타나는 뇌 전체 연결망만으로 그 아이가 여러 언어를 사용하는지 한 언어를 사용하는지를 성공적으로 예측할 수 있었다. 또한 다언어 사용 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때 관찰되는 기억 관련 연결망만으로 그 아이들이 해당 과제에서 어떤 점수를 얻었는지 예측할 수 있었다. 단일 언어사용 아이들에게서는 이러한 현상이 발견되지 않았는데, 이는 다언어 사용 아이들의 뇌 전체 연결망이 그들의 행동과 더 밀접한 관계를 맺고 있다는 것을 시사한다.

연구팀은 이번 연구를 통해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 다언어 사용 여부가 뇌 전체 연결망에 변화를 주는 것을 확인했다. 이 연구를 바탕으로 다언어 사용의 영향이 발달단계를 거치며 성인이 될 때까지 어떻게 변화하는지 이해하는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 더 나아가 다언어 사용은 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환에 동반되는 인지기능 저하를 방어하는 뇌인지 예비능(cognitive reserve)을 가져오는데, 이 현상을 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

제1 저자인 권영혜 박사과정은 "성인보다 언어사용 기간이 짧은 9-10세 아이들에게서도 여러 언어의 사용이 인지기능과 뇌 연결 패턴에 영향을 주는 것을 확인하였다ˮ 라며 "어렸을 때부터 형성된 이러한 차이가 시간이 흐르면서 어떠한 형태로 자리 잡아 성인이 되었을 때 그리고 노인이 되어서까지 영향을 주는지를 이해하는 데 도움이 되길 바란다ˮ 라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 산업통상자원부, 미국 국립 보건원 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.10

조회수 11728

-

면역관문 신호 극복하는 차세대 CAR-T 세포 치료제 개발

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역관문 신호를 극복하는 차세대 `키메라 항원 수용체 T(chimeric antigen receptor T, 이하 CAR-T) 세포' 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

CAR-T 세포 치료제는 우리 몸에서 항암 및 항바이러스 기능에 중요한 역할을 하는 면역세포인 T 세포에 CAR 유전자를 도입해 항암 기능을 증가시킨 유전자 세포 치료제로서, 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 백혈병 환자들을 대상으로 한 임상 시험에서 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 `기적의 항암제'로 불리고 있는 항암 치료제다.

김 교수 연구팀은 CAR-T 세포 치료제 제작에 사용되는 렌티바이러스 벡터를 2종류의 짧은 헤어핀 RNA(short hairpin RNA, 이하 shRNA)가 CAR 유전자와 함께 발현하도록 개량했다. 이들 shRNA를 통해 T 세포의 기능 저하를 유도하는 2종의 면역관문 수용체인 `PD-1'과 `TIGIT'의 발현을 동시에 억제했을 때, 생쥐를 이용한 백혈병과 림프종 모델에서 CAR-T 세포의 향상된 항암 기능을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 이영호 박사후연구원이 제1 저자 및 공동교신 저자로 참여한 이번 연구는 미국 유전자 세포 치료제 학회(American Society of Gene & Cell Therapy, ASGCT) 공식 학술지인 `분자 치료(Molecular Therapy)' 10월 온라인 판에 출판됐다. (논문명 : PD-1 and TIGIT downregulation distinctly affect the effector and early memory phenotypes of CD19-targeting CAR T cells).

해당 기술은 김 교수가 공동 창업한 CAR-T 세포 치료제 전문 개발 벤처인 ㈜큐로셀에 기술이전되어 올해 3월부터 삼성서울병원에서 기존 항암 치료 후 재발 및 불응하는 미만성 거대 B 세포 림프종 (diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) 환자를 대상으로 1b/2a 단계 임상 시험이 진행중이며, 이는 국내에서 국내기술로 시도된 최초의 CAR-T 임상시험이다.

높은 항암 효과로 미국에서는 2017년 최초 2종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았고, 산학계의 활발한 연구를 바탕으로 현재까지 총 5종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았다. 최근에는 중국이 대규모 투자와 공격적인 임상 연구를 진행하며 CAR-T 치료제 분야의 새로운 강국으로 급부상해, 현재 전 세계적으로 진행 중인 500여 건의 CAR-T 임상 시험 중 절반 이상이 중국에서 진행되고 있다. 반면 현재 국내에서는 1건의 임상 시험 만이 진행 중이다.

이처럼 높은 치료 효과로 많은 관심을 받는 CAR-T 치료제이지만 지금까지 임상에서 극적인 효과를 보인 암종이 B 세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에 국한돼 있으며, 혈액암 중에서도 B 세포성 만성 백혈병과 림프종에서는 상대적으로 치료 효과가 낮다는 점, 그리고 무엇보다 고형암에서 높은 효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직 없다는 것이 중요하게 해결해야 할 과제로 대두되고 있다.

연구팀은 CAR-T 세포의 효능을 제한할 수 있는 잠재적인 요소 중, T 세포의 활성을 억제하는 기능을 갖는 면역관문 수용체에 주목했다. T 세포에 발현하는 다양한 면역관문 수용체들은 본래 T 세포가 지속해서 활성화될 때 생기는 부작용을 방지하는 기능을 하고 있으나, 암세포가 이를 악용해 T 세포의 활성을 떨어뜨림으로써 면역계의 작용을 회피하는 메커니즘이 잘 알려져 있다.

연구팀은 2종의 shRNA를 동시에 발현하는 플랫폼을 기반으로 다양한 조합의 면역관문 수용체들의 발현을 억제해 보았고, 흥미롭게도 PD-1과 TIGIT의 조합이 유독 CAR-T 세포의 기능을 높게 향상하는 것을 발견했다. 이후 연구팀은 전사체 분석 및 세포 기능 시험을 통해 흥미롭게도 PD-1의 발현 억제는 CAR-T 세포의 작용 기능(effector function)을 향상하는 데 비해 TIGIT의 발현 억제는 분화를 지연시켜 생체 내에서 CAR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상하는 것을 밝혔다.

제1 저자이자 공동교신 저자인 이영호 박사후연구원은 "PD-1과 TIGIT 신호 차단은 CAR-T 세포가 면역억제 현상을 극복할 수 있도록 고안된 새로운 기술 전략으로 기존 치료제의 효과를 기대하기 힘든 림프종 환자분들에게 꼭 필요한 치료제로 여겨질 것으로 기대한다ˮ라며 "CAR-T 치료제 개발 경험은 고형암을 포함하는 새로운 치료제 개발에 큰 자양분이 될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 과학기술정보통신부 신약개발지원센터 R&D 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

면역관문 신호 극복하는 차세대 CAR-T 세포 치료제 개발

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역관문 신호를 극복하는 차세대 `키메라 항원 수용체 T(chimeric antigen receptor T, 이하 CAR-T) 세포' 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

CAR-T 세포 치료제는 우리 몸에서 항암 및 항바이러스 기능에 중요한 역할을 하는 면역세포인 T 세포에 CAR 유전자를 도입해 항암 기능을 증가시킨 유전자 세포 치료제로서, 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 백혈병 환자들을 대상으로 한 임상 시험에서 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 `기적의 항암제'로 불리고 있는 항암 치료제다.

김 교수 연구팀은 CAR-T 세포 치료제 제작에 사용되는 렌티바이러스 벡터를 2종류의 짧은 헤어핀 RNA(short hairpin RNA, 이하 shRNA)가 CAR 유전자와 함께 발현하도록 개량했다. 이들 shRNA를 통해 T 세포의 기능 저하를 유도하는 2종의 면역관문 수용체인 `PD-1'과 `TIGIT'의 발현을 동시에 억제했을 때, 생쥐를 이용한 백혈병과 림프종 모델에서 CAR-T 세포의 향상된 항암 기능을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 이영호 박사후연구원이 제1 저자 및 공동교신 저자로 참여한 이번 연구는 미국 유전자 세포 치료제 학회(American Society of Gene & Cell Therapy, ASGCT) 공식 학술지인 `분자 치료(Molecular Therapy)' 10월 온라인 판에 출판됐다. (논문명 : PD-1 and TIGIT downregulation distinctly affect the effector and early memory phenotypes of CD19-targeting CAR T cells).

해당 기술은 김 교수가 공동 창업한 CAR-T 세포 치료제 전문 개발 벤처인 ㈜큐로셀에 기술이전되어 올해 3월부터 삼성서울병원에서 기존 항암 치료 후 재발 및 불응하는 미만성 거대 B 세포 림프종 (diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) 환자를 대상으로 1b/2a 단계 임상 시험이 진행중이며, 이는 국내에서 국내기술로 시도된 최초의 CAR-T 임상시험이다.

높은 항암 효과로 미국에서는 2017년 최초 2종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았고, 산학계의 활발한 연구를 바탕으로 현재까지 총 5종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았다. 최근에는 중국이 대규모 투자와 공격적인 임상 연구를 진행하며 CAR-T 치료제 분야의 새로운 강국으로 급부상해, 현재 전 세계적으로 진행 중인 500여 건의 CAR-T 임상 시험 중 절반 이상이 중국에서 진행되고 있다. 반면 현재 국내에서는 1건의 임상 시험 만이 진행 중이다.

이처럼 높은 치료 효과로 많은 관심을 받는 CAR-T 치료제이지만 지금까지 임상에서 극적인 효과를 보인 암종이 B 세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에 국한돼 있으며, 혈액암 중에서도 B 세포성 만성 백혈병과 림프종에서는 상대적으로 치료 효과가 낮다는 점, 그리고 무엇보다 고형암에서 높은 효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직 없다는 것이 중요하게 해결해야 할 과제로 대두되고 있다.

연구팀은 CAR-T 세포의 효능을 제한할 수 있는 잠재적인 요소 중, T 세포의 활성을 억제하는 기능을 갖는 면역관문 수용체에 주목했다. T 세포에 발현하는 다양한 면역관문 수용체들은 본래 T 세포가 지속해서 활성화될 때 생기는 부작용을 방지하는 기능을 하고 있으나, 암세포가 이를 악용해 T 세포의 활성을 떨어뜨림으로써 면역계의 작용을 회피하는 메커니즘이 잘 알려져 있다.

연구팀은 2종의 shRNA를 동시에 발현하는 플랫폼을 기반으로 다양한 조합의 면역관문 수용체들의 발현을 억제해 보았고, 흥미롭게도 PD-1과 TIGIT의 조합이 유독 CAR-T 세포의 기능을 높게 향상하는 것을 발견했다. 이후 연구팀은 전사체 분석 및 세포 기능 시험을 통해 흥미롭게도 PD-1의 발현 억제는 CAR-T 세포의 작용 기능(effector function)을 향상하는 데 비해 TIGIT의 발현 억제는 분화를 지연시켜 생체 내에서 CAR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상하는 것을 밝혔다.

제1 저자이자 공동교신 저자인 이영호 박사후연구원은 "PD-1과 TIGIT 신호 차단은 CAR-T 세포가 면역억제 현상을 극복할 수 있도록 고안된 새로운 기술 전략으로 기존 치료제의 효과를 기대하기 힘든 림프종 환자분들에게 꼭 필요한 치료제로 여겨질 것으로 기대한다ˮ라며 "CAR-T 치료제 개발 경험은 고형암을 포함하는 새로운 치료제 개발에 큰 자양분이 될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 과학기술정보통신부 신약개발지원센터 R&D 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.21

조회수 13117

-

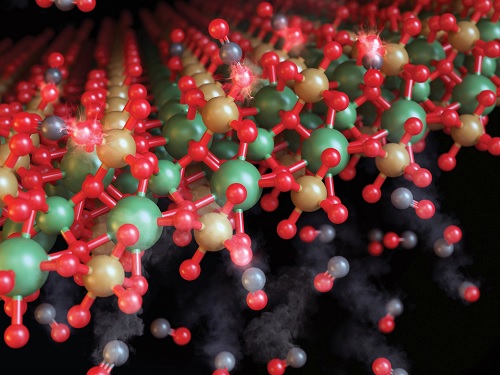

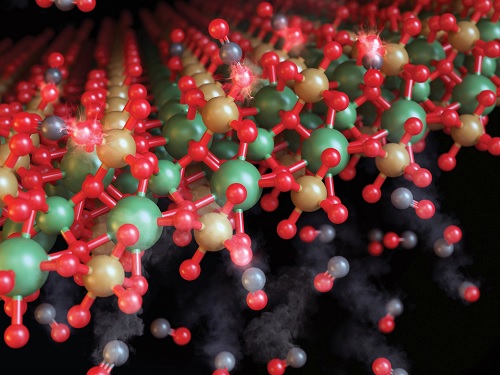

페로브스카이트 상에서 이산화탄소 열화학적 환원반응 기작 규명

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 페로브스카이트* 상에서 발생하는 이산화탄소의 열화학적 환원반응의 기작을 규명하고, 반응을 최적화하기 위한 요인을 다변화하는 데에 성공했다고 13일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트: ABO3 (A = 란탄족, B = 전이금속)의 분자식을 가진 입방체 구조의 산화금속으로 차세대 태양전지에 응용되는 물질로 알려져 있다.

이 교수 연구팀은 이산화탄소의 환원반응 성능을 예측하기 위해, 기존에 주로 활용돼왔던 산소 공공 형성 에너지 계산 외에도 수소 흡착에너지, 이온 전도도 및 이산화탄소의 흡착상태를 분석해 성능 예측의 정확도를 더욱 높일 수 있다는 것을 확인했다. 연구팀이 다변화에 성공한 요인을 통해, 탄소중립 실현을 개발될 다분야의 이산화탄소 전환 및 환원 촉매의 성능을 더욱 정확하게 예측할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임현석 박사와 김이겸 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 영남대학교 화학공학부 강도형 교수 연구팀과의 협업을 통해 이루어진 이번 연구 결과는 국제 학술지 `ACS 카탈리시스(ACS Catalysis)'에 9월 17일 字 온라인판에 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 표지논문(Front cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Fundamental Aspects of Enhancing Low-Temperature CO2 Splitting to CO on a Double La2NiFeO6 Perovskite).

페로브스카이트는 고온에서, 그리고 지속적인 산화환원을 거치면서도 그 구조를 안정적으로 유지할 수 있어 산화탄소 환원반응 및 물 분해반응에 활용될 수 있는 물질로 주목받고 있다. 하지만 기존에는 다양한 조성의 페로브스카이트 상에서 이산화탄소 환원반응의 성능을 예측하는 요인으로 `산소공공 형성 에너지' 만을 활용했기 때문에 그 정확도가 다소 떨어진다는 단점이 있었다.

이 교수 연구팀은 란타넘-니켈-철산화물(La2NiFeO6 분자식) 더블 페로브스카이트를 합성하고 란타넘-니켈산화물(LaNiO3)과 란타넘-철산화물(LaFeO3)과의 비교 분석을 실시했다. 페로브스카이트 내 니켈(Ni) 구역은 산소 공공의 형성뿐만이 아닌 수소 흡착과 이온 전도도를 향상하는 것을 통해 입자의 환원을, 철(Fe) 구역은 이산화탄소의 강한 흡착을 방지해 이산화탄소의 해리 반응을 촉진하는 것을 확인했다. 이에 La2NiFeO6 더블 페로브스카이트에서는 각 구역의 역할이 시너지로 발현돼 각각의 단일 페로브스카이트 대비 월등한 이산화탄소 전환을 보이는 것을 확인해 일련의 요인들이 모두 성능을 예측하는 데 활용될 수 있다는 것을 연구팀은 확인했다.

이재우 교수는 "페로브스카이트는 대량생산이 가능해 스크리닝 과정을 거쳐 최적화한 조성으로 페로브스카이트를 생산할 시, 이산화탄소를 전환해 활용하는 탄소 포집 및 활용저장 기술(CCUS)의 조기 실현에 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

공동 제1 저자인 임현석 박사는 "연구를 통해 페로브스카이트 상에서의 이산화탄소 전환뿐만이 아닌, 물 분해 기반의 수소생산 등 다양한 반응연구를 촉진해 탄소중립에 다방면으로 기여할 수 있을 것ˮ이란 기대를 표했으며, 김이겸 박사과정생도 "페로브스카이트 촉매에서의 이산화탄소 전환 반응 기작 규명을 통해 분리와 반응이 동시에 진행될 수 있는 열화학 전환기술 상용화에 큰 역할을 할 수 있을 것ˮ 으로 기대했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 한국에너지기술연구원의 지원을 받아 수행됐다.

페로브스카이트 상에서 이산화탄소 열화학적 환원반응 기작 규명

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 페로브스카이트* 상에서 발생하는 이산화탄소의 열화학적 환원반응의 기작을 규명하고, 반응을 최적화하기 위한 요인을 다변화하는 데에 성공했다고 13일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트: ABO3 (A = 란탄족, B = 전이금속)의 분자식을 가진 입방체 구조의 산화금속으로 차세대 태양전지에 응용되는 물질로 알려져 있다.

이 교수 연구팀은 이산화탄소의 환원반응 성능을 예측하기 위해, 기존에 주로 활용돼왔던 산소 공공 형성 에너지 계산 외에도 수소 흡착에너지, 이온 전도도 및 이산화탄소의 흡착상태를 분석해 성능 예측의 정확도를 더욱 높일 수 있다는 것을 확인했다. 연구팀이 다변화에 성공한 요인을 통해, 탄소중립 실현을 개발될 다분야의 이산화탄소 전환 및 환원 촉매의 성능을 더욱 정확하게 예측할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임현석 박사와 김이겸 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 영남대학교 화학공학부 강도형 교수 연구팀과의 협업을 통해 이루어진 이번 연구 결과는 국제 학술지 `ACS 카탈리시스(ACS Catalysis)'에 9월 17일 字 온라인판에 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 표지논문(Front cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Fundamental Aspects of Enhancing Low-Temperature CO2 Splitting to CO on a Double La2NiFeO6 Perovskite).

페로브스카이트는 고온에서, 그리고 지속적인 산화환원을 거치면서도 그 구조를 안정적으로 유지할 수 있어 산화탄소 환원반응 및 물 분해반응에 활용될 수 있는 물질로 주목받고 있다. 하지만 기존에는 다양한 조성의 페로브스카이트 상에서 이산화탄소 환원반응의 성능을 예측하는 요인으로 `산소공공 형성 에너지' 만을 활용했기 때문에 그 정확도가 다소 떨어진다는 단점이 있었다.

이 교수 연구팀은 란타넘-니켈-철산화물(La2NiFeO6 분자식) 더블 페로브스카이트를 합성하고 란타넘-니켈산화물(LaNiO3)과 란타넘-철산화물(LaFeO3)과의 비교 분석을 실시했다. 페로브스카이트 내 니켈(Ni) 구역은 산소 공공의 형성뿐만이 아닌 수소 흡착과 이온 전도도를 향상하는 것을 통해 입자의 환원을, 철(Fe) 구역은 이산화탄소의 강한 흡착을 방지해 이산화탄소의 해리 반응을 촉진하는 것을 확인했다. 이에 La2NiFeO6 더블 페로브스카이트에서는 각 구역의 역할이 시너지로 발현돼 각각의 단일 페로브스카이트 대비 월등한 이산화탄소 전환을 보이는 것을 확인해 일련의 요인들이 모두 성능을 예측하는 데 활용될 수 있다는 것을 연구팀은 확인했다.

이재우 교수는 "페로브스카이트는 대량생산이 가능해 스크리닝 과정을 거쳐 최적화한 조성으로 페로브스카이트를 생산할 시, 이산화탄소를 전환해 활용하는 탄소 포집 및 활용저장 기술(CCUS)의 조기 실현에 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

공동 제1 저자인 임현석 박사는 "연구를 통해 페로브스카이트 상에서의 이산화탄소 전환뿐만이 아닌, 물 분해 기반의 수소생산 등 다양한 반응연구를 촉진해 탄소중립에 다방면으로 기여할 수 있을 것ˮ이란 기대를 표했으며, 김이겸 박사과정생도 "페로브스카이트 촉매에서의 이산화탄소 전환 반응 기작 규명을 통해 분리와 반응이 동시에 진행될 수 있는 열화학 전환기술 상용화에 큰 역할을 할 수 있을 것ˮ 으로 기대했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 한국에너지기술연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.13

조회수 12634

-

유명 DJ들의 플레이리스트로 일렉트로닉 음악 시장 분석

우리 대학 문화기술대학원 이원재 교수, 위형석 박사 연구팀이 일렉트로닉 음악 페스티벌(Electronic Music Festival) 에서 활동하고 있는 유명 DJ들의 시장 성공을 위한 사회적 역할을 그들의 플레이리스트(Playlist) 분석을 통해 밝혔다고 9일 밝혔다.

문화기술대학원 위형석 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `플로스 원(PLOS ONE)' 최신호에 출판됐다. (논문명 : Stars inside have reached outside: The effects of electronic dance music DJs’ social standing and musical identity on track success)

연구팀은 EDM(Electronic Dance Music)과 같은 신흥 장르의 음악 시장에서 DJ들의 사회적 명성을 그들의 예술 작품의 품질을 보장하는 효과적인 수단으로 보고, 특히 음악적 정체성과 아티스트의 집단 내 사회적 위치가 명성에 영향을 미치는 두 가지 중요한 요소임을 밝혔다.

연구팀은 2013년부터 2016년까지 전 세계 각지에서 개최한 9개의 페스티벌에서 공연했던 815명의 DJ들의 3,164개의 플레이리스트 데이터를 DJ들 간 일종의 인용 관계(Citation network)로 분석해 다른 DJ들로부터 인용 횟수가 많은 DJ를 사회적 명성이 높은 것으로 간주했다.

또한 이와 함께, 이들이 해당 기간 발매한 음원들의 장르, BPM(beats per minute)와 키 스케일(Key Scale) 데이터를 분석해 음악적 정체성과 연관성을 분석했다.

첫째로, DJ들이 발매한 음원 데이터를 분석한 결과 명성이 높은 스타 DJ일수록 일관되고 확고한 음악적 정체성을 표방하는 것으로 나타났다. 즉, 새로운 스타일과 장르가 끊임없이 탄생하는 음악 시장에서 자신만의 영역을 개척하고 가치 기준을 설정하는 것이 사회적 명성을 얻는데 중요한 요소로서 작동함을 연구진은 밝혔다.

둘째로, DJ들이 공연했던 플레이리스트 데이터를 기반으로 네트워크 분석을 한 결과, 사회적 명성이 높은 DJ일수록 서로 다른 집단을 연결하는 중개적 위치(brokerage position)와 한 집단 내 응집력이 높은 위치(Cohesive position)가 결합된 하이브리드 형태(Hybrid position)의 위치에 있는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 하이브리드 위치는 새로운 기회와 자원의 유입을 컨트롤할 수 있는 가장 유리한 위치로서, 두 입장이 가진 장점을 이분법으로 나누는 기존의 연구들과는 달리, 두 입장이 상호 보완적으로 시너지를 낼 수 있음을 밝히고 있다.

연구팀은 이러한 독특한 현상이 EDM DJ들 사이의 리믹스(Remix) 문화에서 비롯된 것으로 보고 있다. 자신만의 음악적 정체성으로 다양한 트랙을 결합하여 플레이리스트를 구성하는 방식이 바로 DJ들의 예술적 창의성을 보여주는 방법이기 때문이다. 따라서 스타 DJ들은 자신의 리믹스 실력을 보여주기 위해 다른 장르에서 명성이 높은 DJ의 음악을 선택해 새롭게 재해석함으로써 리더로서 자신이 속한 장르 집단의 위상을 높임과 동시에 장르 간 크로스오버 형태의 협업을 진행하는 선구자적 역할을 맡고 있다.

그럼에도 불구하고, 연구팀은 EDM 내 대부분의 장르와는 달리 테크노(Techno) DJ들은 오히려 장르 간 크로스오버를 지양하고 자신들만의 음악적 정체성만을 고수해 갈라파고스화돼 있다는 결과 또한 독특한 현상임을 지적하고 있다.

이원재 교수는 "최근 음악의 인용과 추천이라는 방식으로 새롭게 주목받고 있는 DJ와 같은 차세대 아티스트들의 플레이리스트 분석을 통해 음악적 요소뿐 아니라 그들 집단 내 사회적 관계를 함께 분석했다ˮ며, "큐레이션(Curation)과 추천(Recommendation)으로 변화하는 최근 음악 소비 트렌드에 맞춰 이와 같은 접근법이 다양하게 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 BK21 플러스 콘텐츠 사이언스 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

유명 DJ들의 플레이리스트로 일렉트로닉 음악 시장 분석

우리 대학 문화기술대학원 이원재 교수, 위형석 박사 연구팀이 일렉트로닉 음악 페스티벌(Electronic Music Festival) 에서 활동하고 있는 유명 DJ들의 시장 성공을 위한 사회적 역할을 그들의 플레이리스트(Playlist) 분석을 통해 밝혔다고 9일 밝혔다.

문화기술대학원 위형석 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `플로스 원(PLOS ONE)' 최신호에 출판됐다. (논문명 : Stars inside have reached outside: The effects of electronic dance music DJs’ social standing and musical identity on track success)

연구팀은 EDM(Electronic Dance Music)과 같은 신흥 장르의 음악 시장에서 DJ들의 사회적 명성을 그들의 예술 작품의 품질을 보장하는 효과적인 수단으로 보고, 특히 음악적 정체성과 아티스트의 집단 내 사회적 위치가 명성에 영향을 미치는 두 가지 중요한 요소임을 밝혔다.

연구팀은 2013년부터 2016년까지 전 세계 각지에서 개최한 9개의 페스티벌에서 공연했던 815명의 DJ들의 3,164개의 플레이리스트 데이터를 DJ들 간 일종의 인용 관계(Citation network)로 분석해 다른 DJ들로부터 인용 횟수가 많은 DJ를 사회적 명성이 높은 것으로 간주했다.

또한 이와 함께, 이들이 해당 기간 발매한 음원들의 장르, BPM(beats per minute)와 키 스케일(Key Scale) 데이터를 분석해 음악적 정체성과 연관성을 분석했다.

첫째로, DJ들이 발매한 음원 데이터를 분석한 결과 명성이 높은 스타 DJ일수록 일관되고 확고한 음악적 정체성을 표방하는 것으로 나타났다. 즉, 새로운 스타일과 장르가 끊임없이 탄생하는 음악 시장에서 자신만의 영역을 개척하고 가치 기준을 설정하는 것이 사회적 명성을 얻는데 중요한 요소로서 작동함을 연구진은 밝혔다.

둘째로, DJ들이 공연했던 플레이리스트 데이터를 기반으로 네트워크 분석을 한 결과, 사회적 명성이 높은 DJ일수록 서로 다른 집단을 연결하는 중개적 위치(brokerage position)와 한 집단 내 응집력이 높은 위치(Cohesive position)가 결합된 하이브리드 형태(Hybrid position)의 위치에 있는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 하이브리드 위치는 새로운 기회와 자원의 유입을 컨트롤할 수 있는 가장 유리한 위치로서, 두 입장이 가진 장점을 이분법으로 나누는 기존의 연구들과는 달리, 두 입장이 상호 보완적으로 시너지를 낼 수 있음을 밝히고 있다.

연구팀은 이러한 독특한 현상이 EDM DJ들 사이의 리믹스(Remix) 문화에서 비롯된 것으로 보고 있다. 자신만의 음악적 정체성으로 다양한 트랙을 결합하여 플레이리스트를 구성하는 방식이 바로 DJ들의 예술적 창의성을 보여주는 방법이기 때문이다. 따라서 스타 DJ들은 자신의 리믹스 실력을 보여주기 위해 다른 장르에서 명성이 높은 DJ의 음악을 선택해 새롭게 재해석함으로써 리더로서 자신이 속한 장르 집단의 위상을 높임과 동시에 장르 간 크로스오버 형태의 협업을 진행하는 선구자적 역할을 맡고 있다.

그럼에도 불구하고, 연구팀은 EDM 내 대부분의 장르와는 달리 테크노(Techno) DJ들은 오히려 장르 간 크로스오버를 지양하고 자신들만의 음악적 정체성만을 고수해 갈라파고스화돼 있다는 결과 또한 독특한 현상임을 지적하고 있다.

이원재 교수는 "최근 음악의 인용과 추천이라는 방식으로 새롭게 주목받고 있는 DJ와 같은 차세대 아티스트들의 플레이리스트 분석을 통해 음악적 요소뿐 아니라 그들 집단 내 사회적 관계를 함께 분석했다ˮ며, "큐레이션(Curation)과 추천(Recommendation)으로 변화하는 최근 음악 소비 트렌드에 맞춰 이와 같은 접근법이 다양하게 활용될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 BK21 플러스 콘텐츠 사이언스 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.09

조회수 9890

-

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

양자 기체의 스핀 상관된 제트 현상 관측 및 규명

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 ‘극저온 중성원자로 구성된 보즈-아인슈타인 응집체를 이용해 스핀 상관된 물질파 방출’에 성공했다. 물리학과 김경태 박사가 제 1저자로 참여한 이번 연구는 물리학 분야 권위지인 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’에 지난 7월 22일에 게재됐다.

극저온 중성 원자로 구현된 보즈 아인슈타인 응집체 (Bose-Einstein condensate, BEC)는 수만 개 이상의 원자들이 하나의 파동함수로 기술되는 양자 상태로, 중성 원자가 갖는 스핀 자유도를 활용하면 진공 압축 (squeezed vacuum state)상태를 구현 할 수 있으며, 이를 활용하여 다양한 양자 정보 연구를 수행할 수 있다. 양자 얽힘 상태 생성의 미시적인 과정은 두개의 스핀0인 원자가 충돌 이후 스핀1과 스핀-1로 변환되는 것으로, 생성된 스핀 쌍은 (+1,-1)와 (-1,+1)의 중첩 상태인 양자 얽힘 상태가 된다. 이러한 스핀 충돌 과정을 스핀 쌍 생성 충돌이라 하며, 이는 한 광자가 절반의 에너지를 가지 두개의 얽힌 광자로 나누어지는 과정과 매우 유사함이 알려져 있다.

현재까지 BEC에서 수행한 대부분의 양자 정보 연구는 루비둠-87 원자를 사용하였는데, 이 경우 스핀 쌍 생성률이 낮고, 생성된 양자 얽힘 상태의 원자들이 특정 위치에만 고정될 수밖에 없는 한계점이 있다. 따라서 양자 정보 처리를 목적으로 하는 비국소적 측정이나 조종을 위해서는 원자 앙상블을 나누는 과정 등이 필요하며, 이 과정에서 생성되는 추가적인 잡음을 제거하는 방법은 아직까지 보고된 바가 없다.

최재윤 교수 연구팀은 리튬-7 원자의 스피너 응집체를 이용하여 높은 운동에너지를 갖는 스핀 쌍들이 생성 이후 유도 증폭되는 것을 관측하였으며, 또한 이러한 스핀 쌍들이 서로 결맞는 상태임을 보고하여 선행 연구의 제한점을 극복하는 새로운 방향을 제시하였다.

리튬-7원자의 경우 강한 스핀 상호작용 에너지를 가짐이 오래전부터 알려져 있었으나, 양자 기체 생성의 어려움으로 인해 그동안 실험적으로 구현되지 못하였다 [이 시스템을 보유한 연구단은 아직까지 최재윤 교수 연구팀이 유일하다, Physical Review Research 2, 033471 (2020)]. 연구팀은 이차원 평면에 물질파 방출을 위해 BEC를 이차원 포텐셜에 가두었으며, 스핀0 상태의 응집체에서의 스핀 쌍을 생성 유도하였다. 생성된 스핀 쌍은 BEC를 지나며 증폭되어 충분히 많은 원자들이 포텐셜 외부로 분출되는 것을 관측했다.

아래 그림은 해당 실험의 각 스핀 성분 사진으로, 좌우의 스핀+1,-1의 중심을 기준으로 반대편에 반대 스핀 성분을 가진 원자들을 찾기 쉽다는 것을 알 수 있다. 충돌과정에서 각운동량 보존(스핀)과 선형 운동량 보존(무게중심)이 동시에 보존되어야 하기 때문에, 서로 반대 방향으로 뻗어 나가는 원자들은 필연적으로 강한 스핀 상관관계를 가지게 된다.

이번 연구에서 주목할 점은 스핀 상태의 측정 방향에 따른 상관 함수 분석을 통해, 방출된 물질파가 확장된 벨 상태의 특징적인 스핀 상관관계를 가진다는 것을 확인할 수 있었다는 점이다.

이 현상을 이용하면 비고전적 원자 앙상블의 생성과 동시에 분리가 가능해, 공간적으로 멀리 떨어진 거시적 양자 얽힘 상태를 효율적으로 생성할 수 있을 것으로 전망한다.

해당 연구는 최순원 교수(Berkeley/MIT)와의 협력 연구를 통해 진행됐으며, 삼성 미래 기술 육성 재단 및 한국연구재단 양자 컴퓨팅 기술개발 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.09.01

조회수 11457

-

원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

원자 단층 촬영 기술로 나노입자 표면 리간드 분자의 3차원 분포 규명

우리 대학 신소재공학과 최벽파 교수 연구팀이 이화여자대학교 화학신소재공학과 이상헌 교수 연구팀과 공동연구를 통해 원자 단층 촬영 기술을 활용해 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분자의 3차원 분포를 최초로 규명했다고 9일 밝혔다.

리간드(Capping ligand)는 금속 나노입자 합성 시 발생하는 유기 분자로서, 입자 간 응집을 방지할 뿐만 아니라 입자의 형태와 각종 특성까지 조절한다는 사실이 밝혀지며 나노입자의 합성 및 설계에 있어 그 중요성이 점점 더 커지고 있다.

신소재공학과 장규선 박사과정과 독일 막스 플랑크 연구소 김세호 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지인 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 14.919)' 7월 14일 字 온라인판에 게재됐다. (논문명: Three-dimensional atomic mapping of ligands on palladium nanoparticles by atom probe tomography)

복잡한 구조의 유기 분자로 이루어진 리간드의 공간적 분포를 분석하기 위해서는 원자단위의 공간 분해능과 경량 원소에 대한 높은 검출 민감도를 가지며 3차원 분석이 가능한 기술이 필요하다. 이러한 분석 기술의 부재로 인해 현재까지 나노입자 표면에 존재하는 리간드 분포를 3차원에서 관찰한 사례는 존재하지 않으며, 이로 인해 입자 합성과정에서 리간드의 거동은 상당 부분 미지의 영역으로 남아있다. 예를 들어, 할라이드 리간드인 브롬(Br) 이온의 경우 정육면체 형태의 금속 나노입자 형성을 촉진하는 것으로 알려져 있으나, 여러 논문에서 이와 다른 결과를 보고하고 있다.

최벽파 교수 연구팀은 원자 단층 촬영 현미경(Atom probe tomography)을 활용해 서로 다른 할라이드 리간드를 통해 합성된 두 종류의 팔라듐 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드(Cetrimonium chloride)의 3차원 분포를 원자단위에서 관찰하는 데 성공했다.

원자 단층 촬영 현미경은 아주 얇은 바늘 모양으로 가공된 시편 표면의 원자들을 고전압 또는 고에너지 펄스를 가해 차례차례 증발시켜 검출기에 충돌시키고, 검출기에 기록된 원자의 충돌 위치와 충돌 순서, 그리고 충돌 원자의 질량 대 전하 비를 이용해 시편의 3차원 원자 분포를 재구성하는 분석 기술이다.

이러한 원자 단층 촬영 기술은 3차원 원자단위 분석 및 화학적 정량 분석이 가능할 뿐 아니라, 옹스트롬(100억 분의 1미터) 단위의 공간 분해능과 모든 원소에 대해 동일한 ppm 단위의 우수한 검출 감도를 갖고 있어 최근 재료 분석 분야에서 큰 주목을 받고 있다.

연구팀은 리간드의 3차원 분포에 대한 단층 촬영 데이터로부터 각각의 나노입자 표면에 존재하는 세트리모늄 리간드의 밀도를 계산했다. 이를 통해 연구진은 세트리모늄 리간드와 할라이드 리간드 사이에 기존에 알려지지 않았던 상호작용이 존재하며, 이러한 서로 다른 리간드 사이의 상호작용이 나노입자의 최종 형태와 산화 저항 특성을 결정할 뿐 아니라 기존의 연구 결과들이 합치되지 않았던 원인이었음을 규명했다.

최벽파 교수는 "이번 연구는 기존에 상반됐던 연구 결과들을 모두 포용할 수 있는 실험적, 이론적 결과를 제시했다는 점에서 의의가 있다ˮ며, "해당 연구를 통해 얻은 결과는 나노입자 합성에 대한 근본적인 이해를 높이고, 우수한 특성을 가진 나노입자를 설계하는데 응용될 수 있으리라 기대한다ˮ고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 과학기술분야 기초연구사업인 중견연구자지원사업의 지원을 통해 수행됐다.

2021.08.10

조회수 14578

-

집속 이온빔을 이용해 양자점 양자 광원의 순도 향상 기술개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온빔을 이용해 반도체 피라미드 구조의 꼭짓점에 형성된 단일 양자점(퀀텀닷)의 단광자 순도를 높이는 기술을 개발하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이번 연구를 통해 개발된 기술은 향후 피라미드 꼭짓점 같이 위치를 정확히 제어하여 형성된 양자 광원뿐만 아니라 고밀도 양자점 기반 양자 광원, 전기 구동 양자점 기반 양자 광원 등 다양한 양자 광소자에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

양자 광원은 동시에 두 개 이상의 광자를 방출하지 않고 한 개의 광자씩만 방출하는 광원으로, 양자역학의 비복제 원리(no-cloning theorem)에 의해 단일 양자 정보를 복사할 수 없다는 점에서 해킹에 대해 안전한 양자 통신에 쓰일 수 있다. 특히 반도체 기반 양자점은 칩 상에 집적할 수 있고 전기 구동 또한 가능하다는 점에서 실용성이 높은 양자 광원으로써 널리 연구되고 있다.

하지만 반도체 양자점 기반 양자 광원에는 양자점 주변 구조에서 발생하는 배경 잡음(background signal)이 공존하게 되는데, 이러한 배경 잡음은 양자광으로서의 성질을 약하게 만들어 양자광이 해킹당할 가능성이 생기게 된다. 따라서 반도체 양자점을 실질적인 양자 광원으로 사용하기 위해서는 배경 잡음을 줄여 양자광의 신호 대 잡음비를 크게 만드는 것이 중요한 요소라 할 수 있다.

기존의 연구들에서는 양자 광원 주변의 배경 잡음을 줄여 신호 대 잡음비를 개선하기 위해 배경 잡음 신호가 나오는 부분을 에칭으로 제거하거나, 금속으로 막아버리는 등의 방법을 사용했다. 하지만, 이러한 방법들은 양자점의 양자광 신호를 감소시키거나, 양자점 주변의 구조를 파괴한다는 약점이 있었다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온빔을 이용해 양자점 주변의 구조를 물리적으로 파괴하지 않고, 양자광 신호도 약화시키지 않은 채 배경 잡음 신호만을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 개발했고, 이를 반도체 피라미드 구조의 꼭짓점에 정교하게 형성된 양자점에 적용했다.

집속 이온빔 기술은 반도체 기술이나 생물학 등의 분야에서 에칭을 통한 나노 구조 제작이나 이미징 테스트를 위한 시료 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 하지만 집속 이온빔을 빛을 내는 반도체 광소자나 광 집적회로를 제작하는 데 이용하게 되면, 이온 빔을 맞은 곳보다 훨씬 넓은 주변 영역에 이르기까지 결함 구조를 생성해 원하는 발광 신호를 크게 약화하는 문제가 있었다. 하지만 조용훈 교수 연구팀은 집속 이온빔의 종류와 조건을 정밀하게 조절하면 반도체 구조를 파괴하지 않으면서 배경 잡음 신호 만을 나노스케일의 공간해상도로 선택적으로 소광(luminescence quenching) 할 수 있다는 점에 착안했다.

이를 이용해 반도체 피라미드 구조의 꼭짓점에 있는 양자점 주변의 배경 잡음 신호를 나노스케일로 소광하는 데 성공했고, 이에 따라 나오는 발광 신호가 얼마나 양자광에 가까운지를 나타내는 지표인 단광자 순도를 크게 개선시켰다.

이는 양자점의 발광 신호와 구조체를 파괴하지 않고 배경 잡음만을 나노스케일로 소광할 수 있는 기술을 최초로 개발해, 피라미드 꼭짓점과 같이 위치가 제어된 양자점 뿐만 아니라 다양한 반도체 양자점 기반의 양자 광소자나 광 집적회로에서 원하지 않는 신호를 선택적으로 제거하여 소자의 성능을 높이는데 활용될 수 있는 결과라는 점에서 의미가 있다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 "집속 이온빔을 이용해 원하지 않는 주변 배경 잡음 신호를 선택적으로 소광할 수 있는 고분해능 기법을 개발했고, 이는 다양한 양자 광소자와 광 집적회로, 그리고 디스플레이 분야에도 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사과정과 전성문 박사과정이 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 삼성미래기술육성사업과 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며, 나노 과학 분야의 세계적 학술지인 `ACS 나노 (ACS Nano)' 7월 27일 字에 정식 출간됐다. (논문명: Nanoscale focus pinspot for high purity quantum emitters via focused-ion-beam induced luminescence quenching)

집속 이온빔을 이용해 양자점 양자 광원의 순도 향상 기술개발

우리 대학 물리학과 조용훈 교수 연구팀이 집속 이온빔을 이용해 반도체 피라미드 구조의 꼭짓점에 형성된 단일 양자점(퀀텀닷)의 단광자 순도를 높이는 기술을 개발하는 데 성공했다고 29일 밝혔다.

이번 연구를 통해 개발된 기술은 향후 피라미드 꼭짓점 같이 위치를 정확히 제어하여 형성된 양자 광원뿐만 아니라 고밀도 양자점 기반 양자 광원, 전기 구동 양자점 기반 양자 광원 등 다양한 양자 광소자에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

양자 광원은 동시에 두 개 이상의 광자를 방출하지 않고 한 개의 광자씩만 방출하는 광원으로, 양자역학의 비복제 원리(no-cloning theorem)에 의해 단일 양자 정보를 복사할 수 없다는 점에서 해킹에 대해 안전한 양자 통신에 쓰일 수 있다. 특히 반도체 기반 양자점은 칩 상에 집적할 수 있고 전기 구동 또한 가능하다는 점에서 실용성이 높은 양자 광원으로써 널리 연구되고 있다.

하지만 반도체 양자점 기반 양자 광원에는 양자점 주변 구조에서 발생하는 배경 잡음(background signal)이 공존하게 되는데, 이러한 배경 잡음은 양자광으로서의 성질을 약하게 만들어 양자광이 해킹당할 가능성이 생기게 된다. 따라서 반도체 양자점을 실질적인 양자 광원으로 사용하기 위해서는 배경 잡음을 줄여 양자광의 신호 대 잡음비를 크게 만드는 것이 중요한 요소라 할 수 있다.

기존의 연구들에서는 양자 광원 주변의 배경 잡음을 줄여 신호 대 잡음비를 개선하기 위해 배경 잡음 신호가 나오는 부분을 에칭으로 제거하거나, 금속으로 막아버리는 등의 방법을 사용했다. 하지만, 이러한 방법들은 양자점의 양자광 신호를 감소시키거나, 양자점 주변의 구조를 파괴한다는 약점이 있었다.

조용훈 교수 연구팀은 집속 이온빔을 이용해 양자점 주변의 구조를 물리적으로 파괴하지 않고, 양자광 신호도 약화시키지 않은 채 배경 잡음 신호만을 효과적으로 제거할 수 있는 기술을 개발했고, 이를 반도체 피라미드 구조의 꼭짓점에 정교하게 형성된 양자점에 적용했다.

집속 이온빔 기술은 반도체 기술이나 생물학 등의 분야에서 에칭을 통한 나노 구조 제작이나 이미징 테스트를 위한 시료 제작 등에 널리 쓰여 왔다. 하지만 집속 이온빔을 빛을 내는 반도체 광소자나 광 집적회로를 제작하는 데 이용하게 되면, 이온 빔을 맞은 곳보다 훨씬 넓은 주변 영역에 이르기까지 결함 구조를 생성해 원하는 발광 신호를 크게 약화하는 문제가 있었다. 하지만 조용훈 교수 연구팀은 집속 이온빔의 종류와 조건을 정밀하게 조절하면 반도체 구조를 파괴하지 않으면서 배경 잡음 신호 만을 나노스케일의 공간해상도로 선택적으로 소광(luminescence quenching) 할 수 있다는 점에 착안했다.

이를 이용해 반도체 피라미드 구조의 꼭짓점에 있는 양자점 주변의 배경 잡음 신호를 나노스케일로 소광하는 데 성공했고, 이에 따라 나오는 발광 신호가 얼마나 양자광에 가까운지를 나타내는 지표인 단광자 순도를 크게 개선시켰다.

이는 양자점의 발광 신호와 구조체를 파괴하지 않고 배경 잡음만을 나노스케일로 소광할 수 있는 기술을 최초로 개발해, 피라미드 꼭짓점과 같이 위치가 제어된 양자점 뿐만 아니라 다양한 반도체 양자점 기반의 양자 광소자나 광 집적회로에서 원하지 않는 신호를 선택적으로 제거하여 소자의 성능을 높이는데 활용될 수 있는 결과라는 점에서 의미가 있다.

연구를 주도한 조용훈 교수는 "집속 이온빔을 이용해 원하지 않는 주변 배경 잡음 신호를 선택적으로 소광할 수 있는 고분해능 기법을 개발했고, 이는 다양한 양자 광소자와 광 집적회로, 그리고 디스플레이 분야에도 응용될 수 있는 기반 기술이 될 것ˮ이라고 말했다.

우리 대학 물리학과 최민호 박사과정과 전성문 박사과정이 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 삼성미래기술육성사업과 한국연구재단의 중견연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐으며, 나노 과학 분야의 세계적 학술지인 `ACS 나노 (ACS Nano)' 7월 27일 字에 정식 출간됐다. (논문명: Nanoscale focus pinspot for high purity quantum emitters via focused-ion-beam induced luminescence quenching)

2021.07.30

조회수 13426

-

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

살아있는 미생물 내 바이오 플라스틱 생성 관찰 최초 성공

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 물리학과 박용근 석좌교수 공동연구팀이 ‘3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통한 미생물의 바이오 플라스틱 과립 생산 특징 규명’에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 27일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Three-dimensional label-free visualization and quantification of polyhydroxyalkanoates in individual bacterial cell in its native state

※ 저자 정보 : 이상엽(KAIST, 교신저자), 박용근(KAIST, 교신저자), 최소영(KAIST, 공동 제1 저자), 오정훈(KAIST, 공동 제1저자), 정재황(KAIST, 공동 제1저자) - 총 5명

전 세계적으로 폐플라스틱으로 인한 환경오염 및 생태계 파괴, 미세 플라스틱의 인류 보건 위협 등의 문제가 심각해짐에 따라 다양한 규제 및 대안 기술들이 연구되고 있다. 그중 미생물로부터 만들어지는 폴리에스테르인 폴리하이드록시알카노에이트 (polyhydroxyalkanoate, 이하 PHA)가 기존 합성 플라스틱을 대체할 친환경 바이오 플라스틱으로 많은 관심을 받고 있다.

PHA는 폴리에틸렌이나 폴리프로필렌과 같은 범용 플라스틱과 유사한 물성을 가지고 있어 용기 포장재, 비닐, 일회용품 등의 다양한 활용이 가능하며, 토양이나 해양 환경에서 생분해가 가능한 고분자라는 가장 중요한 장점을 갖고 있다.

PHA는 몇몇 미생물 내에 불용성의 과립(granule) 형태로 발견되는 고분자 물질로, 미생물이 환경 변화 및 세포 상태에 따라 탄소원, 에너지원으로 세포 내에 축적하게 된다. PHA가 세포 내에 축적되는 원리를 관찰하기 위해 여러 연구가 진행돼왔다.

형광 현미경, 투과전자현미경, 전자 저온 촬영 등의 기술이 이용됐는데, 이는 2차원상의 이미지만을 제시하거나 형광 물질과 같은 별도의 표식이나 세포의 고정/절편 제작 과정이 있어야 하여, 세포 원래 그대로의 상태에서의 관측이 어려웠다. 따라서 기술적 한계로 인해 세포 내에서 PHA 과립 형성에 대한 완전한 이해가 어려웠고, 관측 결과에 기반을 둔 여러 형성 메커니즘 모델만이 제안돼왔다.

이에 이상엽 특훈교수와 박용근 석좌교수 공동연구팀은 최근 떠오르고 있는 *3차원 홀로그래픽 현미경 기술을 통해 PHA 생산 박테리아의 심층 관찰 및 정량/정성 분석 연구를 수행했다.

*3차원 홀로그래픽 현미경 기술은 물질의 굴절률(refractive index)을 활용하는 이미징 방법으로, 염색 등 준비 과정을 필요로 하지 않기 때문에 살아 있는 세포의 3차원 정보를 정량적으로 측정 가능하다.

연구팀은 PHA의 한 종류인 *PHB 생산 미생물로 잘 알려진 쿠프리아비두스 네카토르(Cupriavidus necator)와 이 미생물의 PHB 합성 대사회로 유전자를 가진 재조합 대장균을 이용해 비교·분석을 수행했다.

*PHA는 현재까지 약 150여 가지의 하이드록시산 화합물들이 단량체로 보고되었으며, PHA 중 가장 대표적이며 많은 연구가 이루어진 것이 poly(3-hydroxybutyrate) [PHB]임

연구팀은 재구성된 세포의 3차원 굴절률 분포로 단일세포 수준에서 세포와 세포 내 과립의 3차원 시각화 및 이를 통한 부피, 질량, 밀도, 분포 등의 정량 분석에 성공했다. 수백 개의 단일 세포들과 세포 내의 PHA 과립에 대한 정량 및 이의 통계 분석을 통해 두 미생물에서의 PHA 과립 형성의 차이점을 도출해냈다.

특히, 단일세포 내의 PHA 과립의 밀도의 개념을 새롭게 제시했으며, 두 미생물에서의 PHA 과립의 밀도의 차이 및 세포 내 분포 형태 및 위치에 대한 특이적인 차이를 발견했다. 더 나아가서, 두 미생물의 PHA 과립 형성의 차이를 나타내게 하는 핵심 단백질을 규명해, 재조합 대장균의 PHA 과립 형성의 양상을 쿠프리아비두스 네카토르와 유사하게 변화시킬 수 있었다.

또한, 실시간 모니터링을 통해 최대 약 8시간 동안의 세포와 세포 내 PHA 과립의 성장 과정을 보여주는 3차원 영상을 제작할 수 있었다. 이는 미생물이 살아있는 상태에서 별도의 처리 과정이 없는 자연 상태 조건 하에, 세포 내 PHA 과립의 형성과 세포 분열과 연계된 이동을 3차원에서 실시간으로 관측한 세계 최초의 결과라는 데 큰 의의가 있다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 미생물의 PHA 생산 원리에 대해 더욱 깊은 이해가 가능해졌고, 이는 생물학과 물리학의 융합 연구로서 이뤄진 성과라는 데에 큰 의의가 있으며, 향후 다양한 바이오 플라스틱 생산 공정 개발에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 기후변화대응기술개발사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.28

조회수 16720

-

약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.

기존의 도킹 시뮬레이션 기반의 가상 스크리닝 기술은 높은 위양성률(false positive rate)로 인해 유효물질 도출 비율(hit rate)이 매우 낮은 것이 문제점인 상황이었다. 연구팀은 구조 유사도 분석 모듈과 상호작용 유사도 분석 모듈을 도킹 전후에 도입하여 가상 스크리닝의 정확도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 가상 스크리닝 기술은 단백질-약물 복합체 구조 정보를 이용하여 다양한 후보 약물을 빠르고 정확하게 스크리닝할 수 있는 것이 특징이다.

연구팀은 또한 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘을 개발했다. 전구약물은 그 자체로는 약효가 없고 체내 대사를 통해 활성형 구조로 변환되어야만 약효를 나타낸다. 따라서 전구약물은 활성형으로 구조변환 후, 도킹 시뮬레이션을 수행하는 것이 중요하다. 연구팀은 렘데시비르를 포함한 여러 핵산유사체 기반 전구약물들의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 데 성공하였고, 도킹 시뮬레이션의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

연구팀은 가상 스크리닝 플랫폼으로 사스-코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 복제와 증식에 필수적인 역할을 하는 단백질 가수분해 효소(3CL hydrolase, Mpro)와 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)를 저해할 수 있는 후보 화합물을 15종과 23종으로 각각 선별했다.

그 후, 가상 스크리닝으로 선별된 38종의 약물에 대해 한국파스퇴르연구소의 생물안전 3등급(BSL-3) 실험실에서 세포 이미지 기반 항바이러스 활성 분석 플랫폼을 활용해 약효를 검증했다.

먼저 사스-코로나바이러스-2를 감염시킨 원숭이 신장세포(Vero cell)를 이용한 시험관 내(in vitro) 실험을 수행한 결과, 38종의 약물 중 7종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다.

또한, 검증된 7종의 약물에 대해 인간 폐 세포(Calu-3 cell)에서 추가적인 검증 실험을 수행했고, 3종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다. 후보 약물에는 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin)이 있다. 특히 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐고, 티피파닙은 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다.

세포 수준에서 항바이러스 효과가 확인된 약물은 바이러스 감염 동물모델을 이용한 전임상시험이 필요하다. 이에 연구팀은 과기정통부의 코로나 치료제 전임상 지원사업을 통해 후보 약물 중 하나의 약물에 대해 약효를 평가했다. 그러나 이 과정에서 동물에 대한 약물 독성이 나타났다. 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 또한, 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

연구팀 관계자는 이번 연구를 통해 예측 성능이 우수한 약물 가상 스크리닝 플랫폼을 구축했고, 이를 통해 코로나19 치료제로 유망한 후보물질을 단기간에 발견할 수 있었다고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 신종 바이러스 출현 시 신속하게 대응할 수 있는 기반 기술을 마련했다는 데에 의의가 있으며, 이를 통해 향후 코로나바이러스 계열의 유사한 바이러스나 신종 바이러스 출현 시에도 적용할 수 있는 기술을 개발하고자 한다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

약물 가상 스크리닝 기술로 코로나19 치료제 후보 발굴

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수(연구부총장)와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 ‘미국국립과학원회보(PNAS)'에 7월 7일 字 온라인 게재됐다.

※ 논문명 : Drugs repurposed for COVID-19 by virtual screening of 6,218 drugs and cell-based assay

※ 저자 정보 : 이상엽(한국과학기술원, 교신저자), 김승택(한국파스퇴르연구소, 교신저자), 장우대(한국과학기술원, 제1저자), 전상은(한국파스퇴르연구소, 제2저자), 포함 총 4명

코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)는 글로벌 팬데믹으로 전개되고 있으며 현재 인류 보건을 심각하게 위협하는 상황이다. 코로나19 치료 목적으로 미국식품의약국(FDA)에서 정식 승인을 받은 렘데시비르(상품명 베클러리)가 현재 임상에서 사용 중이지만, 사망률은 감소시키지 못하고 회복 기간을 5일 정도 단축함으로써 치료 효과가 기대에 미치지 못하는 것으로 알려졌다. 또한 렘데시비르는 정맥 주사제여서 의료기관에서 입원을 통해 수일 동안 투여받아야 하므로 팬데믹 상황에 적합하지 않은 약물이다. 따라서 코로나19로 인한 사망률을 획기적으로 감소시키고, 치료 기간을 단축시키는 경구용 치료제 개발이 시급한 상황이었다.

이에 이상엽 특훈교수와 한국파스퇴르연구소 김승택 박사 공동연구팀은 약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략으로 코로나19 치료제 개발 연구를 수행했다.

연구팀은 팬데믹 상황에 대응한 신속한 치료제 개발을 위해 가상 스크리닝 기술을 이용한 약물 재창출 전략을 수립했다. 약물 재창출은 이미 안전성이 검증된 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 대상으로 새로운 적응증을 찾는 방식이다. 이 전략은 신약 개발 과정에 소요되는 시간을 단축시킬 수 있어 코로나19와 같은 팬데믹 상황에 적합한 신약 개발 전략이다.

우리 대학 생명화학공학과 장우대 박사는 우선 FDA 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6,218종의 약물 가상 라이브러리를 구축했다. 실험으로 이 약물들을 모두 검증하기에는 시간과 비용이 많이 소요되기 때문에 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별할 수 있는 컴퓨터 기반 가상 스크리닝 기술을 도입했다.

기존의 도킹 시뮬레이션 기반의 가상 스크리닝 기술은 높은 위양성률(false positive rate)로 인해 유효물질 도출 비율(hit rate)이 매우 낮은 것이 문제점인 상황이었다. 연구팀은 구조 유사도 분석 모듈과 상호작용 유사도 분석 모듈을 도킹 전후에 도입하여 가상 스크리닝의 정확도를 높이는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 개발된 가상 스크리닝 기술은 단백질-약물 복합체 구조 정보를 이용하여 다양한 후보 약물을 빠르고 정확하게 스크리닝할 수 있는 것이 특징이다.

연구팀은 또한 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘을 개발했다. 전구약물은 그 자체로는 약효가 없고 체내 대사를 통해 활성형 구조로 변환되어야만 약효를 나타낸다. 따라서 전구약물은 활성형으로 구조변환 후, 도킹 시뮬레이션을 수행하는 것이 중요하다. 연구팀은 렘데시비르를 포함한 여러 핵산유사체 기반 전구약물들의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 데 성공하였고, 도킹 시뮬레이션의 정확도를 향상시킬 수 있었다.

연구팀은 가상 스크리닝 플랫폼으로 사스-코로나바이러스-2(SARS-CoV-2)의 복제와 증식에 필수적인 역할을 하는 단백질 가수분해 효소(3CL hydrolase, Mpro)와 RNA 중합효소(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp)를 저해할 수 있는 후보 화합물을 15종과 23종으로 각각 선별했다.

그 후, 가상 스크리닝으로 선별된 38종의 약물에 대해 한국파스퇴르연구소의 생물안전 3등급(BSL-3) 실험실에서 세포 이미지 기반 항바이러스 활성 분석 플랫폼을 활용해 약효를 검증했다.

먼저 사스-코로나바이러스-2를 감염시킨 원숭이 신장세포(Vero cell)를 이용한 시험관 내(in vitro) 실험을 수행한 결과, 38종의 약물 중 7종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다.

또한, 검증된 7종의 약물에 대해 인간 폐 세포(Calu-3 cell)에서 추가적인 검증 실험을 수행했고, 3종의 약물에서 항바이러스 활성이 확인됐다. 후보 약물에는 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin)이 있다. 특히 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐고, 티피파닙은 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다.

세포 수준에서 항바이러스 효과가 확인된 약물은 바이러스 감염 동물모델을 이용한 전임상시험이 필요하다. 이에 연구팀은 과기정통부의 코로나 치료제 전임상 지원사업을 통해 후보 약물 중 하나의 약물에 대해 약효를 평가했다. 그러나 이 과정에서 동물에 대한 약물 독성이 나타났다. 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 또한, 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

연구팀 관계자는 이번 연구를 통해 예측 성능이 우수한 약물 가상 스크리닝 플랫폼을 구축했고, 이를 통해 코로나19 치료제로 유망한 후보물질을 단기간에 발견할 수 있었다고 설명했다.

이상엽 특훈교수는 “이번 연구를 통해 신종 바이러스 출현 시 신속하게 대응할 수 있는 기반 기술을 마련했다는 데에 의의가 있으며, 이를 통해 향후 코로나바이러스 계열의 유사한 바이러스나 신종 바이러스 출현 시에도 적용할 수 있는 기술을 개발하고자 한다”라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 과기정통부가 지원하는 KAIST 코로나대응 과학기술 뉴딜사업과 바이오·의료기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.07.08

조회수 17654

수학과 실험을 결합하여 생체시계의 역설 규명

수학과 실험을 결합한 융합연구를 통해 생체시계가 안정적 리듬을 유지하면서도 환경변화에 쉽게 적응할 수 있는 원리가 밝혀졌다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 이끄는 기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산과학 연구단 의생명 수학 그룹과 우리 대학 수리과학과 연구팀, 그리고 아주대 의과대학 뇌과학과 김은영 교수 연구팀은 공동연구를 통해 초파리 뇌의 생체시계 뉴런들의 생체시계 작동원리를 분석했다.

생체시계(Circadian clock)는 생명체가 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 예를 들어, 생체시계는 밤 9시경이 되면 뇌에서 멜라토닌 호르몬 분비를 유발해 일정 시간이 되면 수면을 취할 수 있도록 하는 등 우리 운동 능력이나 학습 능력에 이르는 거의 모든 생리 작용에 관여한다. 따라서, 평소에는 일정한 시간을 안정적으로 몸에 제시하면서, 동시에 계절 변화에 따른 낮밤의 길이 변화나 해외여행으로 인한 시차 등 환경변화가 생겼을 때는 새로운 환경에 유연하게 적응해서 변화한 시간을 몸에 제시해주어야 한다. 이러한 안정성과 유연성을 동시에 유지하는 생체시계의 역설적인 성질의 원리는 지금까지 알려져 있지 않았다.

초파리 생체시계 뉴런들의 경우, 마스터 뉴런(master neuron)이 외부로부터 들어오는 빛 정보를 취합하여 시간 정보를 슬레이브 뉴런(slave neuron)에 전달하면, 이에 맞춰 슬레이브 뉴런이 일주기 행동을 조절하는 계층구조를 형성하고 있다. 이러한 역할 차이에도 불구하고, 두 뉴런의 생체시계는 동일한 원리로 작동한다고 알려져 있었다. 2017년 노벨 생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

연구진은 초파리에서 CLK에 변이가 생겼을 때 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런에서 서로 다른 PER변화 양상이 나타나는 것에 착안하여 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런이 만들어내는 PER 단백질의 변화 양상을 1000여 개 수리 모델을 개발하여 분석한 결과, 마스터 뉴런의 PER이 슬레이브 뉴런의 PER에 비해 빠르게 합성되었다 분해되고 있음을 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런의 독특한 성질 덕분에, 평소에 강한 PER 리듬을 생성해서 안정적인 시계 역할을 하다가 외부 환경에 변화가 일어났을 때 빠르게 적응할 수 있음 역시 가상 시뮬레이션을 통해 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런에 관한 수리모델링 예측은 초파리 생체 실험을 통해서도 검증되었다.

김재경 교수는 “모든 세포의 생체시계는 당연히 비슷한 방식으로 작동될 것이란 오래된 믿음이 수학을 이용한 분석 덕분에 틀렸음을 알게 되었다”며 “수학과 실험을 융합한 방식으로 문제에 접근하였기 때문에 문제를 해결할 수 있었다”고 말했다. 또한, 김은영 교수는 “마스터 뉴런 생체시계의 독특한 성질 덕분에 생체시계가 안정성과 유연성이라는 역설적인 성질을 모두 가질 수 있었다”며 “모든 세포의 생체시계가 천편일률적으로 작동하는 대신 자신의 역할에 맞게 다른 작동 방식을 취한다는 점이 놀라웠다”고 말했다.

생체시계가 안정성과 유연성을 동시에 유지하지 못하면 다양한 환경에서 일정한 수면패턴을 유지할 수 없고, 일주기 리듬 수면장애가 발생한다. 이번 연구결과는 일주기 리듬 수면장애의 원인을 규명하고 치료법을 찾는 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 예상된다.

정의민, 권미리, 조은주 박사가 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구결과는 2월 15일 오후 5시(한국시간) 자연과학 분야의 저명 국제학술지인 미국국립과학원회보(Proceedings Of The National Academy Of Sciences, PNAS, IF 11.205)에 게재됐다.

* 논문명: Systematic modeling-driven experiments identify distinct molecular clockworks underlying hierarchically organized pacemaker neurons

2022.02.16 조회수 15411

수학과 실험을 결합하여 생체시계의 역설 규명

수학과 실험을 결합한 융합연구를 통해 생체시계가 안정적 리듬을 유지하면서도 환경변화에 쉽게 적응할 수 있는 원리가 밝혀졌다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수가 이끄는 기초과학연구원(IBS) 수리 및 계산과학 연구단 의생명 수학 그룹과 우리 대학 수리과학과 연구팀, 그리고 아주대 의과대학 뇌과학과 김은영 교수 연구팀은 공동연구를 통해 초파리 뇌의 생체시계 뉴런들의 생체시계 작동원리를 분석했다.

생체시계(Circadian clock)는 생명체가 24시간 주기에 맞춰 살아갈 수 있도록 행동과 생리 작용을 조절하는 역할을 한다. 예를 들어, 생체시계는 밤 9시경이 되면 뇌에서 멜라토닌 호르몬 분비를 유발해 일정 시간이 되면 수면을 취할 수 있도록 하는 등 우리 운동 능력이나 학습 능력에 이르는 거의 모든 생리 작용에 관여한다. 따라서, 평소에는 일정한 시간을 안정적으로 몸에 제시하면서, 동시에 계절 변화에 따른 낮밤의 길이 변화나 해외여행으로 인한 시차 등 환경변화가 생겼을 때는 새로운 환경에 유연하게 적응해서 변화한 시간을 몸에 제시해주어야 한다. 이러한 안정성과 유연성을 동시에 유지하는 생체시계의 역설적인 성질의 원리는 지금까지 알려져 있지 않았다.

초파리 생체시계 뉴런들의 경우, 마스터 뉴런(master neuron)이 외부로부터 들어오는 빛 정보를 취합하여 시간 정보를 슬레이브 뉴런(slave neuron)에 전달하면, 이에 맞춰 슬레이브 뉴런이 일주기 행동을 조절하는 계층구조를 형성하고 있다. 이러한 역할 차이에도 불구하고, 두 뉴런의 생체시계는 동일한 원리로 작동한다고 알려져 있었다. 2017년 노벨 생리의학상을 수상한 마이클 영, 제프리 홀 그리고 마이클 로스바쉬 교수는 PER 단백질이 매일 일정한 시간에 세포핵 안으로 들어가 PER 유전자의 전사를 일정 시간에 스스로 억제하는 음성피드백 루프를 통해 24시간 주기의 리듬을 만드는 것이 생체시계의 핵심 원리임을 밝혔다.

연구진은 초파리에서 CLK에 변이가 생겼을 때 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런에서 서로 다른 PER변화 양상이 나타나는 것에 착안하여 마스터 뉴런과 슬레이브 뉴런이 만들어내는 PER 단백질의 변화 양상을 1000여 개 수리 모델을 개발하여 분석한 결과, 마스터 뉴런의 PER이 슬레이브 뉴런의 PER에 비해 빠르게 합성되었다 분해되고 있음을 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런의 독특한 성질 덕분에, 평소에 강한 PER 리듬을 생성해서 안정적인 시계 역할을 하다가 외부 환경에 변화가 일어났을 때 빠르게 적응할 수 있음 역시 가상 시뮬레이션을 통해 예측하였다. 이러한 마스터 뉴런에 관한 수리모델링 예측은 초파리 생체 실험을 통해서도 검증되었다.

김재경 교수는 “모든 세포의 생체시계는 당연히 비슷한 방식으로 작동될 것이란 오래된 믿음이 수학을 이용한 분석 덕분에 틀렸음을 알게 되었다”며 “수학과 실험을 융합한 방식으로 문제에 접근하였기 때문에 문제를 해결할 수 있었다”고 말했다. 또한, 김은영 교수는 “마스터 뉴런 생체시계의 독특한 성질 덕분에 생체시계가 안정성과 유연성이라는 역설적인 성질을 모두 가질 수 있었다”며 “모든 세포의 생체시계가 천편일률적으로 작동하는 대신 자신의 역할에 맞게 다른 작동 방식을 취한다는 점이 놀라웠다”고 말했다.

생체시계가 안정성과 유연성을 동시에 유지하지 못하면 다양한 환경에서 일정한 수면패턴을 유지할 수 없고, 일주기 리듬 수면장애가 발생한다. 이번 연구결과는 일주기 리듬 수면장애의 원인을 규명하고 치료법을 찾는 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 예상된다.

정의민, 권미리, 조은주 박사가 공동 제 1저자로 참여한 이번 연구결과는 2월 15일 오후 5시(한국시간) 자연과학 분야의 저명 국제학술지인 미국국립과학원회보(Proceedings Of The National Academy Of Sciences, PNAS, IF 11.205)에 게재됐다.

* 논문명: Systematic modeling-driven experiments identify distinct molecular clockworks underlying hierarchically organized pacemaker neurons

2022.02.16 조회수 15411 광학 칩과 광섬유로 초안정 마이크로파 발생 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수와 물리학과 이한석 교수 공동연구팀이 광학 칩과 광섬유를 이용해 손바닥만 한 작은 장치로부터 2조분의 1(5×10-13) 수준의 주파수 안정도를 가지는 초안정 마이크로파를 발생하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

이 새로운 기술을 이용하면 기존의 마이크로파 발생 기술들보다 월등하게 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파를 핸드폰 크기 면적의 작은 장치로부터 생성할 수 있어, 향후 5G/6G 통신, 전파망원경을 이용한 천체 관측, 군용 레이더, 휴대용 양자 센서 및 초고속 신호 분석 기술 등의 다양한 분야에서 획기적인 성능 향상이 가능하다.

우리 대학 기계공학과 권도현 박사(現 한국표준과학연구원)와 나노과학기술대학원 정동인 박사가 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 19일 字에 게재됐다. (논문명: Ultrastable microwave and soliton-pulse generation from fibre-photonic-stabilized microcombs)

최근 초소형 마이크로공진기(microresonator)를 이용해 광 펄스를 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 급격하게 발전하고 있다. 마이크로콤은 광 펄스가 나오는 속도를 수십 기가헤르츠(GHz, 1초에 10억 번 진동)에서 테라헤르츠(THz, 1초에 1조 번 진동)까지 높일 수 있어 고주파 마이크로파(microwave)나 밀리미터파(millimeter-wave) 생성이 쉽고 시스템의 소형화가 가능해 다양한 정보통신기술 시스템의 대역폭 향상과 성능 개선에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로 펨토초(femtosecond, 10-15초=1,000조분의 1초) 수준의 펄스 간 시간 오차를 가지지만, 소형 소자의 특성상 주변 환경에 의해 쉽게 변해 장시간 그 성능을 유지하는 데에 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 마이크로콤을 기계적으로 안정한 장치에 주파수 잠금해 안정도를 향상할 수 있으나, 지금까지는 이러한 안정화 장치가 매우 복잡하고 진동에 민감하며 부피가 커서 초소형 마이크로콤이 가지는 장점을 살릴 수 없고 실험실 밖 응용에 활용할 수 없었던 문제가 있었다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 광섬유를 이용해 마이크로콤의 주파수를 안정화하는 기술을 개발했다. 1km 길이의 광섬유는 열 기계적(thermomechanical) 잡음 한계에 의한 이론적인 길이 안정도가 1,000조분의 1 수준으로 매우 우수하면서도, 부피가 작고 매우 가벼우면서 가격도 저렴한 장점이 있다. 연구팀은 이러한 광섬유 기반의 안정화 장치를 108 mm × 73 mm × 54 mm 크기로 구현할 수 있었다.

그 결과 생성된 22-기가헤르츠(GHz) 마이크로파의 시간 오차를 상용 고성능 신호 발생기보다 6배 이상 향상된 10펨토초 수준으로 낮출 수 있었으며, 주파수 안정도는 2조분의 1(5×10-13) 수준까지 낮출 수 있었다.

이 기술은 매우 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파와 광 펄스를 동시에 생성할 수 있어, 다양한 최첨단 과학기술 분야들에서 활용할 수 있다. 대표적인 예로서 전파망원경 기반의 초장기선 간섭계(very long baseline interferometer, VLBI)의 경우 보다 높은 주파수와 낮은 잡음을 가지는 마이크로파와 광 펄스를 사용하면 측정 분해능과 관측 정밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있어 기존에는 관측할 수 없었던 블랙홀의 사건의 지평선(event horizon)과 같은 새로운 천체 현상들을 탐사할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수는 "이번에 개발된 초안정 기술을 통신, 레이더, 데이터 변환기와 전파망원경 등 다양한 분야들에 적용하기 위한 후속 연구들을 진행 중ˮ이라고 밝혔으며, 물리학과 이한석 교수는 "향후 성능을 더욱 끌어올리고자, 실리콘 칩 상에 구현된 핵심 소자인 마이크로공진기의 광학적 특성을 개선하는 연구를 수행 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.26 조회수 14399

광학 칩과 광섬유로 초안정 마이크로파 발생 기술 개발

우리 대학 기계공학과 김정원 교수와 물리학과 이한석 교수 공동연구팀이 광학 칩과 광섬유를 이용해 손바닥만 한 작은 장치로부터 2조분의 1(5×10-13) 수준의 주파수 안정도를 가지는 초안정 마이크로파를 발생하는 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

이 새로운 기술을 이용하면 기존의 마이크로파 발생 기술들보다 월등하게 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파를 핸드폰 크기 면적의 작은 장치로부터 생성할 수 있어, 향후 5G/6G 통신, 전파망원경을 이용한 천체 관측, 군용 레이더, 휴대용 양자 센서 및 초고속 신호 분석 기술 등의 다양한 분야에서 획기적인 성능 향상이 가능하다.

우리 대학 기계공학과 권도현 박사(現 한국표준과학연구원)와 나노과학기술대학원 정동인 박사가 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 1월 19일 字에 게재됐다. (논문명: Ultrastable microwave and soliton-pulse generation from fibre-photonic-stabilized microcombs)

최근 초소형 마이크로공진기(microresonator)를 이용해 광 펄스를 생성하는 마이크로콤(micro-comb) 기술이 급격하게 발전하고 있다. 마이크로콤은 광 펄스가 나오는 속도를 수십 기가헤르츠(GHz, 1초에 10억 번 진동)에서 테라헤르츠(THz, 1초에 1조 번 진동)까지 높일 수 있어 고주파 마이크로파(microwave)나 밀리미터파(millimeter-wave) 생성이 쉽고 시스템의 소형화가 가능해 다양한 정보통신기술 시스템의 대역폭 향상과 성능 개선에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

마이크로콤은 이론적으로 펨토초(femtosecond, 10-15초=1,000조분의 1초) 수준의 펄스 간 시간 오차를 가지지만, 소형 소자의 특성상 주변 환경에 의해 쉽게 변해 장시간 그 성능을 유지하는 데에 어려움이 있었다. 이를 해결하기 위해 마이크로콤을 기계적으로 안정한 장치에 주파수 잠금해 안정도를 향상할 수 있으나, 지금까지는 이러한 안정화 장치가 매우 복잡하고 진동에 민감하며 부피가 커서 초소형 마이크로콤이 가지는 장점을 살릴 수 없고 실험실 밖 응용에 활용할 수 없었던 문제가 있었다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 광섬유를 이용해 마이크로콤의 주파수를 안정화하는 기술을 개발했다. 1km 길이의 광섬유는 열 기계적(thermomechanical) 잡음 한계에 의한 이론적인 길이 안정도가 1,000조분의 1 수준으로 매우 우수하면서도, 부피가 작고 매우 가벼우면서 가격도 저렴한 장점이 있다. 연구팀은 이러한 광섬유 기반의 안정화 장치를 108 mm × 73 mm × 54 mm 크기로 구현할 수 있었다.

그 결과 생성된 22-기가헤르츠(GHz) 마이크로파의 시간 오차를 상용 고성능 신호 발생기보다 6배 이상 향상된 10펨토초 수준으로 낮출 수 있었으며, 주파수 안정도는 2조분의 1(5×10-13) 수준까지 낮출 수 있었다.

이 기술은 매우 우수한 위상잡음과 주파수 안정도의 마이크로파와 광 펄스를 동시에 생성할 수 있어, 다양한 최첨단 과학기술 분야들에서 활용할 수 있다. 대표적인 예로서 전파망원경 기반의 초장기선 간섭계(very long baseline interferometer, VLBI)의 경우 보다 높은 주파수와 낮은 잡음을 가지는 마이크로파와 광 펄스를 사용하면 측정 분해능과 관측 정밀도를 획기적으로 향상시킬 수 있어 기존에는 관측할 수 없었던 블랙홀의 사건의 지평선(event horizon)과 같은 새로운 천체 현상들을 탐사할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 기계공학과 김정원 교수는 "이번에 개발된 초안정 기술을 통신, 레이더, 데이터 변환기와 전파망원경 등 다양한 분야들에 적용하기 위한 후속 연구들을 진행 중ˮ이라고 밝혔으며, 물리학과 이한석 교수는 "향후 성능을 더욱 끌어올리고자, 실리콘 칩 상에 구현된 핵심 소자인 마이크로공진기의 광학적 특성을 개선하는 연구를 수행 중ˮ이라고 밝혔다.

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원 양자센서핵심원천사업과 한국연구재단 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

2022.01.26 조회수 14399 화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 한국화학연구원 이수연 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 자연을 모방한 구조색을 맞춤형으로 인쇄하는 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

구조색은 색채에 의존하지 않고 물체의 구조에 의해 나타나는 유채색으로, 일반적인 화학 색소에 의한 색과는 구별된다. 구조색은 영롱하고 반짝이는 색감을 가지며, 자연에서 나타나는 수컷 공작새의 깃털이나 카멜레온의 피부, 모르포나비의 날개 등에서 관찰된다. 특히 우리 조상들은 자연의 구조색을 진귀하게 여겨 나전칠기 공예에 사용한 전복 껍데기를 사용했으며, 신라 시대 유물에서도 구조색을 보이는 비단벌레 장식이 발견되고 있다.

연구팀이 개발한 구조색 인쇄 기술은 화학 색소 대신 콜로이드 입자의 3차원 결정 구조를 이용해 발색하며, 맞춤형으로 제작 가능한 인쇄 공법을 통해 광학 소자, 광학 센서, 위변조방지 소재를 포함한 광범위한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 김종빈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 사이언스 자매지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 11월 24일 자 온라인판에 게재됐으며, 특허로 출원했다. (논문명 : Direct writing of customized structural-color graphics with colloidal photonic inks, 콜로이드 잉크의 직접 프린팅을 통한 구조색의 맞춤형 패턴 형성)

구조색을 인공적으로 형성하는 방법으로 콜로이드 나노입자를 3차원 결정 구조로 만드는 전략이 사용됐다. 그러나 일반적으로 콜로이드의 결정화는 까다로운 공정 조건과 긴 공정 시간을 요구하는 한계점이 있었다. 게다가 콜로이드 결정을 원하는 구조와 패턴을 보이도록 성형하는 것은 복잡한 제조 공정이 필요해 실용화가 거의 불가능했다.

공동연구팀은 새롭게 형성한 콜로이드 잉크의 인쇄 공정을 통해 콜로이드 결정을 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 이를 통해 단순한 인쇄 공정으로 정교한 콜로이드 결정 구조 형성 및 패턴화가 가능했다. 특히 인쇄를 통해 그래픽의 디자인, 색의 명도와 채도, 기계적 물성, 각도 의존성 등을 자유롭게 맞춤형으로 설계할 수 있었다.

기술의 핵심은 콜로이드 잉크의 최적화에 있다. 연구팀은 인쇄에 적합하도록 잉크의 물성을 제어함과 동시에 자발적인 콜로이드 결정 형성을 통해 우수한 광 특성을 발현할 수 있도록 잉크를 설계했다. 이를 통해 그래픽의 기본 성분인 선을 머리카락 굵기 수준의 높은 해상도로 최대 15 mm/s의 속도로 인쇄할 수 있었으며, 면의 경우 90%에 달하는 반사도를 달성할 수 있었다.

특히 기존의 구조색 패턴 화법으로는 다색 패턴 형성이 매우 복잡한 공정을 요구하는 데 반해 연구팀은 서로 다른 잉크를 동시에 사용해도 서로 혼합되지 않도록 설계해 다색 패턴을 손쉽게 제작할 수 있었다.

새롭게 개발된 인쇄 방법은 유리, 금속, 플라스틱 등의 비흡수성 기판뿐만 아니라 천, 종이 등에도 인쇄 가능하며, 인쇄된 구조색 패턴은 각도에 따라 색이 변하며, 카멜레온과 같이 늘리거나 휘어 색이 변하도록 조절할 수 있다.

김신현 교수는 "새롭게 개발한 구조색 기반 컬러 인쇄 기술이 MZ 세대들에게 개성을 어필할 수 있는 새로운 도구가 될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국도레이과학진흥재단의 연구기금과 한국연구재단의 나노소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.14 조회수 11683

화학 색소 없는 구조색 컬러 인쇄 기술 개발

우리 대학 생명화학공학과 김신현 교수 연구팀이 한국화학연구원 이수연 박사 연구팀과의 공동 연구를 통해 자연을 모방한 구조색을 맞춤형으로 인쇄하는 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

구조색은 색채에 의존하지 않고 물체의 구조에 의해 나타나는 유채색으로, 일반적인 화학 색소에 의한 색과는 구별된다. 구조색은 영롱하고 반짝이는 색감을 가지며, 자연에서 나타나는 수컷 공작새의 깃털이나 카멜레온의 피부, 모르포나비의 날개 등에서 관찰된다. 특히 우리 조상들은 자연의 구조색을 진귀하게 여겨 나전칠기 공예에 사용한 전복 껍데기를 사용했으며, 신라 시대 유물에서도 구조색을 보이는 비단벌레 장식이 발견되고 있다.

연구팀이 개발한 구조색 인쇄 기술은 화학 색소 대신 콜로이드 입자의 3차원 결정 구조를 이용해 발색하며, 맞춤형으로 제작 가능한 인쇄 공법을 통해 광학 소자, 광학 센서, 위변조방지 소재를 포함한 광범위한 분야에 적용 가능할 것으로 기대된다.

생명화학공학과 김종빈 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 사이언스 자매지 `사이언스 어드밴시스(Science Advances)' 11월 24일 자 온라인판에 게재됐으며, 특허로 출원했다. (논문명 : Direct writing of customized structural-color graphics with colloidal photonic inks, 콜로이드 잉크의 직접 프린팅을 통한 구조색의 맞춤형 패턴 형성)

구조색을 인공적으로 형성하는 방법으로 콜로이드 나노입자를 3차원 결정 구조로 만드는 전략이 사용됐다. 그러나 일반적으로 콜로이드의 결정화는 까다로운 공정 조건과 긴 공정 시간을 요구하는 한계점이 있었다. 게다가 콜로이드 결정을 원하는 구조와 패턴을 보이도록 성형하는 것은 복잡한 제조 공정이 필요해 실용화가 거의 불가능했다.

공동연구팀은 새롭게 형성한 콜로이드 잉크의 인쇄 공정을 통해 콜로이드 결정을 패턴화할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 이를 통해 단순한 인쇄 공정으로 정교한 콜로이드 결정 구조 형성 및 패턴화가 가능했다. 특히 인쇄를 통해 그래픽의 디자인, 색의 명도와 채도, 기계적 물성, 각도 의존성 등을 자유롭게 맞춤형으로 설계할 수 있었다.

기술의 핵심은 콜로이드 잉크의 최적화에 있다. 연구팀은 인쇄에 적합하도록 잉크의 물성을 제어함과 동시에 자발적인 콜로이드 결정 형성을 통해 우수한 광 특성을 발현할 수 있도록 잉크를 설계했다. 이를 통해 그래픽의 기본 성분인 선을 머리카락 굵기 수준의 높은 해상도로 최대 15 mm/s의 속도로 인쇄할 수 있었으며, 면의 경우 90%에 달하는 반사도를 달성할 수 있었다.

특히 기존의 구조색 패턴 화법으로는 다색 패턴 형성이 매우 복잡한 공정을 요구하는 데 반해 연구팀은 서로 다른 잉크를 동시에 사용해도 서로 혼합되지 않도록 설계해 다색 패턴을 손쉽게 제작할 수 있었다.

새롭게 개발된 인쇄 방법은 유리, 금속, 플라스틱 등의 비흡수성 기판뿐만 아니라 천, 종이 등에도 인쇄 가능하며, 인쇄된 구조색 패턴은 각도에 따라 색이 변하며, 카멜레온과 같이 늘리거나 휘어 색이 변하도록 조절할 수 있다.

김신현 교수는 "새롭게 개발한 구조색 기반 컬러 인쇄 기술이 MZ 세대들에게 개성을 어필할 수 있는 새로운 도구가 될 수 있을 것ˮ이라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국도레이과학진흥재단의 연구기금과 한국연구재단의 나노소재원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.14 조회수 11683 아동의 다언어 사용이 뇌 전체 연결망 향상에 미치는 영향 확인

우리 대학 바이오및뇌공학과 정용 교수 연구팀이 미국 예일대학교(Yale University) 심리학과 마빈 천(Marvin M. Chun) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 아동기의 외국어 구사 여부가 인지능력을 향상하고 뇌 연결망에 변화를 가져온다고 10일 밝혔다.

연구팀은 미국 국립 보건원(National Institutes of Health, NIH)의 청소년 뇌 인지 발달 연구(the Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD Study) 데이터를 사용해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 인지기능 점수와 기능적 자기공명영상(functional magnetic resonance imaging, fMRI)을 분석했다. 모국어 외 다른 언어를 추가로 사용하는 아이들은 모국어만 사용하는 아이들에 비해 기억을 측정하는 인지 과제에서 높은 점수를 보였다. 또한 다언어 사용은 아이들의 뇌 전체 연결망에도 영향을 주는 것으로 확인됐다.

바이오및뇌공학과 권영혜 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)' 11월 118권 49호에 출판됐다. (논문명 : Predicting multilingual effects on executive function and individual connectomes in children: an ABCD Study).

뇌는 과제를 수행할 뿐만 아니라 쉬고 있을 때도 특정 영역들이 활성화된다. 기능적 자기공명영상(fMRI)을 통해 활성화되는 각 영역을 관찰할 수 있고, 이 영역들이 서로 어떻게 연결이 돼 있는지 기능적 뇌 연결망(functional connectivity)을 계산할 수 있다.

뇌 모든 영역 간의 연결 패턴을 나타내는 뇌 전체 연결망(whole-brain functional connectivity, connectome)은 사람마다 다르고, 그 사람의 나이, 지능, 인지기능 등 그 사람만의 고유한 특성을 내포하고 있다고 알려져 최근 뇌 과학 분야에서 활발히 연구되고 있다.

연구팀은 뇌의 특정 영역에 국한하지 않고 뇌 전체의 연결망에 초점을 맞춰, 여러 언어를 하는 아이들과 하나의 언어만 사용하는 아이들이 서로 다른 뇌 전체 연결망을 가지는 것을 관찰했다. 기억 관련 과제를 수행할 때 다언어 사용 아이들은 단일언어 사용 아이들에 비해 뇌 후두엽(occipital lobe)과 피질하 영역(subcortical area)간 강한 연결망을 보였다. 아이들이 아무 과제를 수행하지 않는 휴지기(resting state)에도 두 그룹 간 차이가 관찰됐는데, 다언어 사용 아이들에게서 뇌 후두엽과 전전두엽(prefrontal cortex)간 강한 연결성을 보였다.

더 나아가 연구팀은 기계학습을 통해 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때와 휴지기일 때 나타나는 뇌 전체 연결망만으로 그 아이가 여러 언어를 사용하는지 한 언어를 사용하는지를 성공적으로 예측할 수 있었다. 또한 다언어 사용 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때 관찰되는 기억 관련 연결망만으로 그 아이들이 해당 과제에서 어떤 점수를 얻었는지 예측할 수 있었다. 단일 언어사용 아이들에게서는 이러한 현상이 발견되지 않았는데, 이는 다언어 사용 아이들의 뇌 전체 연결망이 그들의 행동과 더 밀접한 관계를 맺고 있다는 것을 시사한다.

연구팀은 이번 연구를 통해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 다언어 사용 여부가 뇌 전체 연결망에 변화를 주는 것을 확인했다. 이 연구를 바탕으로 다언어 사용의 영향이 발달단계를 거치며 성인이 될 때까지 어떻게 변화하는지 이해하는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 더 나아가 다언어 사용은 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환에 동반되는 인지기능 저하를 방어하는 뇌인지 예비능(cognitive reserve)을 가져오는데, 이 현상을 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

제1 저자인 권영혜 박사과정은 "성인보다 언어사용 기간이 짧은 9-10세 아이들에게서도 여러 언어의 사용이 인지기능과 뇌 연결 패턴에 영향을 주는 것을 확인하였다ˮ 라며 "어렸을 때부터 형성된 이러한 차이가 시간이 흐르면서 어떠한 형태로 자리 잡아 성인이 되었을 때 그리고 노인이 되어서까지 영향을 주는지를 이해하는 데 도움이 되길 바란다ˮ 라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 산업통상자원부, 미국 국립 보건원 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.10 조회수 11728

아동의 다언어 사용이 뇌 전체 연결망 향상에 미치는 영향 확인

우리 대학 바이오및뇌공학과 정용 교수 연구팀이 미국 예일대학교(Yale University) 심리학과 마빈 천(Marvin M. Chun) 교수 연구팀과 공동연구를 통해 아동기의 외국어 구사 여부가 인지능력을 향상하고 뇌 연결망에 변화를 가져온다고 10일 밝혔다.

연구팀은 미국 국립 보건원(National Institutes of Health, NIH)의 청소년 뇌 인지 발달 연구(the Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD Study) 데이터를 사용해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 인지기능 점수와 기능적 자기공명영상(functional magnetic resonance imaging, fMRI)을 분석했다. 모국어 외 다른 언어를 추가로 사용하는 아이들은 모국어만 사용하는 아이들에 비해 기억을 측정하는 인지 과제에서 높은 점수를 보였다. 또한 다언어 사용은 아이들의 뇌 전체 연결망에도 영향을 주는 것으로 확인됐다.

바이오및뇌공학과 권영혜 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `미국국립과학원회보(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)' 11월 118권 49호에 출판됐다. (논문명 : Predicting multilingual effects on executive function and individual connectomes in children: an ABCD Study).

뇌는 과제를 수행할 뿐만 아니라 쉬고 있을 때도 특정 영역들이 활성화된다. 기능적 자기공명영상(fMRI)을 통해 활성화되는 각 영역을 관찰할 수 있고, 이 영역들이 서로 어떻게 연결이 돼 있는지 기능적 뇌 연결망(functional connectivity)을 계산할 수 있다.

뇌 모든 영역 간의 연결 패턴을 나타내는 뇌 전체 연결망(whole-brain functional connectivity, connectome)은 사람마다 다르고, 그 사람의 나이, 지능, 인지기능 등 그 사람만의 고유한 특성을 내포하고 있다고 알려져 최근 뇌 과학 분야에서 활발히 연구되고 있다.

연구팀은 뇌의 특정 영역에 국한하지 않고 뇌 전체의 연결망에 초점을 맞춰, 여러 언어를 하는 아이들과 하나의 언어만 사용하는 아이들이 서로 다른 뇌 전체 연결망을 가지는 것을 관찰했다. 기억 관련 과제를 수행할 때 다언어 사용 아이들은 단일언어 사용 아이들에 비해 뇌 후두엽(occipital lobe)과 피질하 영역(subcortical area)간 강한 연결망을 보였다. 아이들이 아무 과제를 수행하지 않는 휴지기(resting state)에도 두 그룹 간 차이가 관찰됐는데, 다언어 사용 아이들에게서 뇌 후두엽과 전전두엽(prefrontal cortex)간 강한 연결성을 보였다.

더 나아가 연구팀은 기계학습을 통해 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때와 휴지기일 때 나타나는 뇌 전체 연결망만으로 그 아이가 여러 언어를 사용하는지 한 언어를 사용하는지를 성공적으로 예측할 수 있었다. 또한 다언어 사용 아이들이 기억 관련 과제를 수행할 때 관찰되는 기억 관련 연결망만으로 그 아이들이 해당 과제에서 어떤 점수를 얻었는지 예측할 수 있었다. 단일 언어사용 아이들에게서는 이러한 현상이 발견되지 않았는데, 이는 다언어 사용 아이들의 뇌 전체 연결망이 그들의 행동과 더 밀접한 관계를 맺고 있다는 것을 시사한다.

연구팀은 이번 연구를 통해 발달단계에 있는 9-10세 아이들의 다언어 사용 여부가 뇌 전체 연결망에 변화를 주는 것을 확인했다. 이 연구를 바탕으로 다언어 사용의 영향이 발달단계를 거치며 성인이 될 때까지 어떻게 변화하는지 이해하는 데 도움이 될 것으로 기대한다. 더 나아가 다언어 사용은 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌질환에 동반되는 인지기능 저하를 방어하는 뇌인지 예비능(cognitive reserve)을 가져오는데, 이 현상을 연구하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

제1 저자인 권영혜 박사과정은 "성인보다 언어사용 기간이 짧은 9-10세 아이들에게서도 여러 언어의 사용이 인지기능과 뇌 연결 패턴에 영향을 주는 것을 확인하였다ˮ 라며 "어렸을 때부터 형성된 이러한 차이가 시간이 흐르면서 어떠한 형태로 자리 잡아 성인이 되었을 때 그리고 노인이 되어서까지 영향을 주는지를 이해하는 데 도움이 되길 바란다ˮ 라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단, 산업통상자원부, 미국 국립 보건원 지원을 받아 수행됐다.

2021.12.10 조회수 11728 면역관문 신호 극복하는 차세대 CAR-T 세포 치료제 개발

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역관문 신호를 극복하는 차세대 `키메라 항원 수용체 T(chimeric antigen receptor T, 이하 CAR-T) 세포' 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

CAR-T 세포 치료제는 우리 몸에서 항암 및 항바이러스 기능에 중요한 역할을 하는 면역세포인 T 세포에 CAR 유전자를 도입해 항암 기능을 증가시킨 유전자 세포 치료제로서, 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 백혈병 환자들을 대상으로 한 임상 시험에서 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 `기적의 항암제'로 불리고 있는 항암 치료제다.

김 교수 연구팀은 CAR-T 세포 치료제 제작에 사용되는 렌티바이러스 벡터를 2종류의 짧은 헤어핀 RNA(short hairpin RNA, 이하 shRNA)가 CAR 유전자와 함께 발현하도록 개량했다. 이들 shRNA를 통해 T 세포의 기능 저하를 유도하는 2종의 면역관문 수용체인 `PD-1'과 `TIGIT'의 발현을 동시에 억제했을 때, 생쥐를 이용한 백혈병과 림프종 모델에서 CAR-T 세포의 향상된 항암 기능을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 이영호 박사후연구원이 제1 저자 및 공동교신 저자로 참여한 이번 연구는 미국 유전자 세포 치료제 학회(American Society of Gene & Cell Therapy, ASGCT) 공식 학술지인 `분자 치료(Molecular Therapy)' 10월 온라인 판에 출판됐다. (논문명 : PD-1 and TIGIT downregulation distinctly affect the effector and early memory phenotypes of CD19-targeting CAR T cells).

해당 기술은 김 교수가 공동 창업한 CAR-T 세포 치료제 전문 개발 벤처인 ㈜큐로셀에 기술이전되어 올해 3월부터 삼성서울병원에서 기존 항암 치료 후 재발 및 불응하는 미만성 거대 B 세포 림프종 (diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) 환자를 대상으로 1b/2a 단계 임상 시험이 진행중이며, 이는 국내에서 국내기술로 시도된 최초의 CAR-T 임상시험이다.

높은 항암 효과로 미국에서는 2017년 최초 2종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았고, 산학계의 활발한 연구를 바탕으로 현재까지 총 5종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았다. 최근에는 중국이 대규모 투자와 공격적인 임상 연구를 진행하며 CAR-T 치료제 분야의 새로운 강국으로 급부상해, 현재 전 세계적으로 진행 중인 500여 건의 CAR-T 임상 시험 중 절반 이상이 중국에서 진행되고 있다. 반면 현재 국내에서는 1건의 임상 시험 만이 진행 중이다.

이처럼 높은 치료 효과로 많은 관심을 받는 CAR-T 치료제이지만 지금까지 임상에서 극적인 효과를 보인 암종이 B 세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에 국한돼 있으며, 혈액암 중에서도 B 세포성 만성 백혈병과 림프종에서는 상대적으로 치료 효과가 낮다는 점, 그리고 무엇보다 고형암에서 높은 효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직 없다는 것이 중요하게 해결해야 할 과제로 대두되고 있다.

연구팀은 CAR-T 세포의 효능을 제한할 수 있는 잠재적인 요소 중, T 세포의 활성을 억제하는 기능을 갖는 면역관문 수용체에 주목했다. T 세포에 발현하는 다양한 면역관문 수용체들은 본래 T 세포가 지속해서 활성화될 때 생기는 부작용을 방지하는 기능을 하고 있으나, 암세포가 이를 악용해 T 세포의 활성을 떨어뜨림으로써 면역계의 작용을 회피하는 메커니즘이 잘 알려져 있다.

연구팀은 2종의 shRNA를 동시에 발현하는 플랫폼을 기반으로 다양한 조합의 면역관문 수용체들의 발현을 억제해 보았고, 흥미롭게도 PD-1과 TIGIT의 조합이 유독 CAR-T 세포의 기능을 높게 향상하는 것을 발견했다. 이후 연구팀은 전사체 분석 및 세포 기능 시험을 통해 흥미롭게도 PD-1의 발현 억제는 CAR-T 세포의 작용 기능(effector function)을 향상하는 데 비해 TIGIT의 발현 억제는 분화를 지연시켜 생체 내에서 CAR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상하는 것을 밝혔다.

제1 저자이자 공동교신 저자인 이영호 박사후연구원은 "PD-1과 TIGIT 신호 차단은 CAR-T 세포가 면역억제 현상을 극복할 수 있도록 고안된 새로운 기술 전략으로 기존 치료제의 효과를 기대하기 힘든 림프종 환자분들에게 꼭 필요한 치료제로 여겨질 것으로 기대한다ˮ라며 "CAR-T 치료제 개발 경험은 고형암을 포함하는 새로운 치료제 개발에 큰 자양분이 될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 과학기술정보통신부 신약개발지원센터 R&D 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.21 조회수 13117

면역관문 신호 극복하는 차세대 CAR-T 세포 치료제 개발

우리 대학 생명과학과 김찬혁 교수 연구팀이 면역관문 신호를 극복하는 차세대 `키메라 항원 수용체 T(chimeric antigen receptor T, 이하 CAR-T) 세포' 치료제를 개발했다고 20일 밝혔다.

CAR-T 세포 치료제는 우리 몸에서 항암 및 항바이러스 기능에 중요한 역할을 하는 면역세포인 T 세포에 CAR 유전자를 도입해 항암 기능을 증가시킨 유전자 세포 치료제로서, 기존의 모든 항암 치료에 불응한 말기 백혈병 환자들을 대상으로 한 임상 시험에서 80% 이상의 높은 치료 효과를 보이며 `기적의 항암제'로 불리고 있는 항암 치료제다.

김 교수 연구팀은 CAR-T 세포 치료제 제작에 사용되는 렌티바이러스 벡터를 2종류의 짧은 헤어핀 RNA(short hairpin RNA, 이하 shRNA)가 CAR 유전자와 함께 발현하도록 개량했다. 이들 shRNA를 통해 T 세포의 기능 저하를 유도하는 2종의 면역관문 수용체인 `PD-1'과 `TIGIT'의 발현을 동시에 억제했을 때, 생쥐를 이용한 백혈병과 림프종 모델에서 CAR-T 세포의 향상된 항암 기능을 확인했다.

우리 대학 생명과학과 이영호 박사후연구원이 제1 저자 및 공동교신 저자로 참여한 이번 연구는 미국 유전자 세포 치료제 학회(American Society of Gene & Cell Therapy, ASGCT) 공식 학술지인 `분자 치료(Molecular Therapy)' 10월 온라인 판에 출판됐다. (논문명 : PD-1 and TIGIT downregulation distinctly affect the effector and early memory phenotypes of CD19-targeting CAR T cells).

해당 기술은 김 교수가 공동 창업한 CAR-T 세포 치료제 전문 개발 벤처인 ㈜큐로셀에 기술이전되어 올해 3월부터 삼성서울병원에서 기존 항암 치료 후 재발 및 불응하는 미만성 거대 B 세포 림프종 (diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) 환자를 대상으로 1b/2a 단계 임상 시험이 진행중이며, 이는 국내에서 국내기술로 시도된 최초의 CAR-T 임상시험이다.

높은 항암 효과로 미국에서는 2017년 최초 2종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았고, 산학계의 활발한 연구를 바탕으로 현재까지 총 5종의 CAR-T 치료제가 허가를 받았다. 최근에는 중국이 대규모 투자와 공격적인 임상 연구를 진행하며 CAR-T 치료제 분야의 새로운 강국으로 급부상해, 현재 전 세계적으로 진행 중인 500여 건의 CAR-T 임상 시험 중 절반 이상이 중국에서 진행되고 있다. 반면 현재 국내에서는 1건의 임상 시험 만이 진행 중이다.

이처럼 높은 치료 효과로 많은 관심을 받는 CAR-T 치료제이지만 지금까지 임상에서 극적인 효과를 보인 암종이 B 세포성 급성 백혈병과 다발 골수종 같은 혈액암에 국한돼 있으며, 혈액암 중에서도 B 세포성 만성 백혈병과 림프종에서는 상대적으로 치료 효과가 낮다는 점, 그리고 무엇보다 고형암에서 높은 효과를 보이는 CAR-T 치료제가 아직 없다는 것이 중요하게 해결해야 할 과제로 대두되고 있다.

연구팀은 CAR-T 세포의 효능을 제한할 수 있는 잠재적인 요소 중, T 세포의 활성을 억제하는 기능을 갖는 면역관문 수용체에 주목했다. T 세포에 발현하는 다양한 면역관문 수용체들은 본래 T 세포가 지속해서 활성화될 때 생기는 부작용을 방지하는 기능을 하고 있으나, 암세포가 이를 악용해 T 세포의 활성을 떨어뜨림으로써 면역계의 작용을 회피하는 메커니즘이 잘 알려져 있다.

연구팀은 2종의 shRNA를 동시에 발현하는 플랫폼을 기반으로 다양한 조합의 면역관문 수용체들의 발현을 억제해 보았고, 흥미롭게도 PD-1과 TIGIT의 조합이 유독 CAR-T 세포의 기능을 높게 향상하는 것을 발견했다. 이후 연구팀은 전사체 분석 및 세포 기능 시험을 통해 흥미롭게도 PD-1의 발현 억제는 CAR-T 세포의 작용 기능(effector function)을 향상하는 데 비해 TIGIT의 발현 억제는 분화를 지연시켜 생체 내에서 CAR-T 세포의 증식 및 지속성을 향상하는 것을 밝혔다.

제1 저자이자 공동교신 저자인 이영호 박사후연구원은 "PD-1과 TIGIT 신호 차단은 CAR-T 세포가 면역억제 현상을 극복할 수 있도록 고안된 새로운 기술 전략으로 기존 치료제의 효과를 기대하기 힘든 림프종 환자분들에게 꼭 필요한 치료제로 여겨질 것으로 기대한다ˮ라며 "CAR-T 치료제 개발 경험은 고형암을 포함하는 새로운 치료제 개발에 큰 자양분이 될 것이다ˮ라고 말했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 중견연구자 지원사업 및 과학기술정보통신부 신약개발지원센터 R&D 지원 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.21 조회수 13117 페로브스카이트 상에서 이산화탄소 열화학적 환원반응 기작 규명

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 페로브스카이트* 상에서 발생하는 이산화탄소의 열화학적 환원반응의 기작을 규명하고, 반응을 최적화하기 위한 요인을 다변화하는 데에 성공했다고 13일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트: ABO3 (A = 란탄족, B = 전이금속)의 분자식을 가진 입방체 구조의 산화금속으로 차세대 태양전지에 응용되는 물질로 알려져 있다.

이 교수 연구팀은 이산화탄소의 환원반응 성능을 예측하기 위해, 기존에 주로 활용돼왔던 산소 공공 형성 에너지 계산 외에도 수소 흡착에너지, 이온 전도도 및 이산화탄소의 흡착상태를 분석해 성능 예측의 정확도를 더욱 높일 수 있다는 것을 확인했다. 연구팀이 다변화에 성공한 요인을 통해, 탄소중립 실현을 개발될 다분야의 이산화탄소 전환 및 환원 촉매의 성능을 더욱 정확하게 예측할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임현석 박사와 김이겸 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 영남대학교 화학공학부 강도형 교수 연구팀과의 협업을 통해 이루어진 이번 연구 결과는 국제 학술지 `ACS 카탈리시스(ACS Catalysis)'에 9월 17일 字 온라인판에 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 표지논문(Front cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Fundamental Aspects of Enhancing Low-Temperature CO2 Splitting to CO on a Double La2NiFeO6 Perovskite).

페로브스카이트는 고온에서, 그리고 지속적인 산화환원을 거치면서도 그 구조를 안정적으로 유지할 수 있어 산화탄소 환원반응 및 물 분해반응에 활용될 수 있는 물질로 주목받고 있다. 하지만 기존에는 다양한 조성의 페로브스카이트 상에서 이산화탄소 환원반응의 성능을 예측하는 요인으로 `산소공공 형성 에너지' 만을 활용했기 때문에 그 정확도가 다소 떨어진다는 단점이 있었다.

이 교수 연구팀은 란타넘-니켈-철산화물(La2NiFeO6 분자식) 더블 페로브스카이트를 합성하고 란타넘-니켈산화물(LaNiO3)과 란타넘-철산화물(LaFeO3)과의 비교 분석을 실시했다. 페로브스카이트 내 니켈(Ni) 구역은 산소 공공의 형성뿐만이 아닌 수소 흡착과 이온 전도도를 향상하는 것을 통해 입자의 환원을, 철(Fe) 구역은 이산화탄소의 강한 흡착을 방지해 이산화탄소의 해리 반응을 촉진하는 것을 확인했다. 이에 La2NiFeO6 더블 페로브스카이트에서는 각 구역의 역할이 시너지로 발현돼 각각의 단일 페로브스카이트 대비 월등한 이산화탄소 전환을 보이는 것을 확인해 일련의 요인들이 모두 성능을 예측하는 데 활용될 수 있다는 것을 연구팀은 확인했다.

이재우 교수는 "페로브스카이트는 대량생산이 가능해 스크리닝 과정을 거쳐 최적화한 조성으로 페로브스카이트를 생산할 시, 이산화탄소를 전환해 활용하는 탄소 포집 및 활용저장 기술(CCUS)의 조기 실현에 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

공동 제1 저자인 임현석 박사는 "연구를 통해 페로브스카이트 상에서의 이산화탄소 전환뿐만이 아닌, 물 분해 기반의 수소생산 등 다양한 반응연구를 촉진해 탄소중립에 다방면으로 기여할 수 있을 것ˮ이란 기대를 표했으며, 김이겸 박사과정생도 "페로브스카이트 촉매에서의 이산화탄소 전환 반응 기작 규명을 통해 분리와 반응이 동시에 진행될 수 있는 열화학 전환기술 상용화에 큰 역할을 할 수 있을 것ˮ 으로 기대했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 한국에너지기술연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.13 조회수 12634

페로브스카이트 상에서 이산화탄소 열화학적 환원반응 기작 규명

우리 대학 생명화학공학과 이재우 교수 연구팀이 페로브스카이트* 상에서 발생하는 이산화탄소의 열화학적 환원반응의 기작을 규명하고, 반응을 최적화하기 위한 요인을 다변화하는 데에 성공했다고 13일 밝혔다.

☞ 페로브스카이트: ABO3 (A = 란탄족, B = 전이금속)의 분자식을 가진 입방체 구조의 산화금속으로 차세대 태양전지에 응용되는 물질로 알려져 있다.

이 교수 연구팀은 이산화탄소의 환원반응 성능을 예측하기 위해, 기존에 주로 활용돼왔던 산소 공공 형성 에너지 계산 외에도 수소 흡착에너지, 이온 전도도 및 이산화탄소의 흡착상태를 분석해 성능 예측의 정확도를 더욱 높일 수 있다는 것을 확인했다. 연구팀이 다변화에 성공한 요인을 통해, 탄소중립 실현을 개발될 다분야의 이산화탄소 전환 및 환원 촉매의 성능을 더욱 정확하게 예측할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 생명화학공학과 임현석 박사와 김이겸 박사과정이 공동 제1 저자로 참여하고 영남대학교 화학공학부 강도형 교수 연구팀과의 협업을 통해 이루어진 이번 연구 결과는 국제 학술지 `ACS 카탈리시스(ACS Catalysis)'에 9월 17일 字 온라인판에 게재됐으며, 연구의 파급력을 인정받아 표지논문(Front cover)으로도 선정됐다. (논문명 : Fundamental Aspects of Enhancing Low-Temperature CO2 Splitting to CO on a Double La2NiFeO6 Perovskite).

페로브스카이트는 고온에서, 그리고 지속적인 산화환원을 거치면서도 그 구조를 안정적으로 유지할 수 있어 산화탄소 환원반응 및 물 분해반응에 활용될 수 있는 물질로 주목받고 있다. 하지만 기존에는 다양한 조성의 페로브스카이트 상에서 이산화탄소 환원반응의 성능을 예측하는 요인으로 `산소공공 형성 에너지' 만을 활용했기 때문에 그 정확도가 다소 떨어진다는 단점이 있었다.

이 교수 연구팀은 란타넘-니켈-철산화물(La2NiFeO6 분자식) 더블 페로브스카이트를 합성하고 란타넘-니켈산화물(LaNiO3)과 란타넘-철산화물(LaFeO3)과의 비교 분석을 실시했다. 페로브스카이트 내 니켈(Ni) 구역은 산소 공공의 형성뿐만이 아닌 수소 흡착과 이온 전도도를 향상하는 것을 통해 입자의 환원을, 철(Fe) 구역은 이산화탄소의 강한 흡착을 방지해 이산화탄소의 해리 반응을 촉진하는 것을 확인했다. 이에 La2NiFeO6 더블 페로브스카이트에서는 각 구역의 역할이 시너지로 발현돼 각각의 단일 페로브스카이트 대비 월등한 이산화탄소 전환을 보이는 것을 확인해 일련의 요인들이 모두 성능을 예측하는 데 활용될 수 있다는 것을 연구팀은 확인했다.

이재우 교수는 "페로브스카이트는 대량생산이 가능해 스크리닝 과정을 거쳐 최적화한 조성으로 페로브스카이트를 생산할 시, 이산화탄소를 전환해 활용하는 탄소 포집 및 활용저장 기술(CCUS)의 조기 실현에 기여할 것ˮ이라고 설명했다.

공동 제1 저자인 임현석 박사는 "연구를 통해 페로브스카이트 상에서의 이산화탄소 전환뿐만이 아닌, 물 분해 기반의 수소생산 등 다양한 반응연구를 촉진해 탄소중립에 다방면으로 기여할 수 있을 것ˮ이란 기대를 표했으며, 김이겸 박사과정생도 "페로브스카이트 촉매에서의 이산화탄소 전환 반응 기작 규명을 통해 분리와 반응이 동시에 진행될 수 있는 열화학 전환기술 상용화에 큰 역할을 할 수 있을 것ˮ 으로 기대했다.

한편 이번 연구는 한국연구재단과 한국에너지기술연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2021.10.13 조회수 12634 유명 DJ들의 플레이리스트로 일렉트로닉 음악 시장 분석

우리 대학 문화기술대학원 이원재 교수, 위형석 박사 연구팀이 일렉트로닉 음악 페스티벌(Electronic Music Festival) 에서 활동하고 있는 유명 DJ들의 시장 성공을 위한 사회적 역할을 그들의 플레이리스트(Playlist) 분석을 통해 밝혔다고 9일 밝혔다.

문화기술대학원 위형석 박사가 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `플로스 원(PLOS ONE)' 최신호에 출판됐다. (논문명 : Stars inside have reached outside: The effects of electronic dance music DJs’ social standing and musical identity on track success)

연구팀은 EDM(Electronic Dance Music)과 같은 신흥 장르의 음악 시장에서 DJ들의 사회적 명성을 그들의 예술 작품의 품질을 보장하는 효과적인 수단으로 보고, 특히 음악적 정체성과 아티스트의 집단 내 사회적 위치가 명성에 영향을 미치는 두 가지 중요한 요소임을 밝혔다.

연구팀은 2013년부터 2016년까지 전 세계 각지에서 개최한 9개의 페스티벌에서 공연했던 815명의 DJ들의 3,164개의 플레이리스트 데이터를 DJ들 간 일종의 인용 관계(Citation network)로 분석해 다른 DJ들로부터 인용 횟수가 많은 DJ를 사회적 명성이 높은 것으로 간주했다.

또한 이와 함께, 이들이 해당 기간 발매한 음원들의 장르, BPM(beats per minute)와 키 스케일(Key Scale) 데이터를 분석해 음악적 정체성과 연관성을 분석했다.

첫째로, DJ들이 발매한 음원 데이터를 분석한 결과 명성이 높은 스타 DJ일수록 일관되고 확고한 음악적 정체성을 표방하는 것으로 나타났다. 즉, 새로운 스타일과 장르가 끊임없이 탄생하는 음악 시장에서 자신만의 영역을 개척하고 가치 기준을 설정하는 것이 사회적 명성을 얻는데 중요한 요소로서 작동함을 연구진은 밝혔다.

둘째로, DJ들이 공연했던 플레이리스트 데이터를 기반으로 네트워크 분석을 한 결과, 사회적 명성이 높은 DJ일수록 서로 다른 집단을 연결하는 중개적 위치(brokerage position)와 한 집단 내 응집력이 높은 위치(Cohesive position)가 결합된 하이브리드 형태(Hybrid position)의 위치에 있는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 하이브리드 위치는 새로운 기회와 자원의 유입을 컨트롤할 수 있는 가장 유리한 위치로서, 두 입장이 가진 장점을 이분법으로 나누는 기존의 연구들과는 달리, 두 입장이 상호 보완적으로 시너지를 낼 수 있음을 밝히고 있다.