-

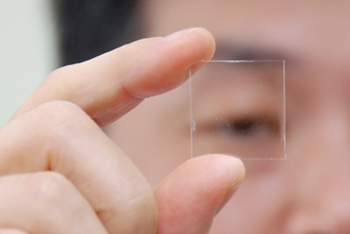

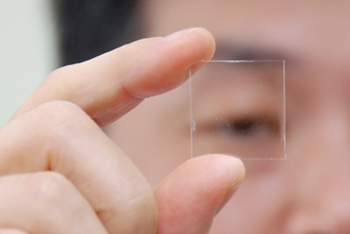

박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

2008.08.06

조회수 29676

-

김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

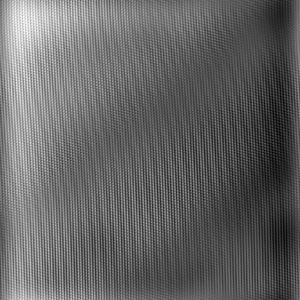

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

2007.07.23

조회수 28580

-

최경철 교수팀, 세계 최고 고효율 PDP 발광 핵심 원천기술 개발

- PDP 전력 소모 문제 해결할 수 있는 핵심 원천 기술 - 미국 정보 디스플레이 학회(5월) 초청 논문으로 발표 예정

PDP(Plasma Display Panel) 전력 소모를 대폭 개선할 수 있는 고효율 발광 핵심 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

KAIST(총장 서남표) 전기및전자공학과 최경철(崔景喆, 43) 교수팀은 디지털 TV 대표격인 PDP의 새로운 셀 구조와 구동 방식을 개발했다. 이 기술은 PDP의 발광 효율을 현재보다 4배 이상 높일 수 있는 핵심 원천기술로 오는 5월 21일 미국 롱비치에서 개최되는 SID 2007(Society for Information Display 2007)에 초청논문으로 발표될 예정이다. SID는 세계 최대의 정보 디스플레이 학회다.

기존의 PDP의 발광 효율은 1.5 - 2 lm/W(루멘/와트; 풀 화이트 기준)이었지만, 崔 교수 팀이 개발한 원천 기술을 적용하면 PDP 발광 효율이 12 lm/W(그린 셀 기준; 풀 화이트로 환산하면 8.4 lm/W 이상)까지 얻을 수 있다.

崔 교수팀은 지난 2월 최대 발광 효율 8.7 lm/W(그린 셀 기준)를 달성한 논문을 IEEE 전자기기학회지(IEEE Transaction on Electron Devices)에 게재하여 주목을 받았다. 이후 새로운 구동 방식에 대한 지속적인 연구로 세계 최고인 12 lm/W의 발광 효율을 달성했다.

PDP는 다른 디스플레이 소자에 비해 정격 소비 전력이 높은 디스플레이 소자로 인식되어 왔다. 그 이유는 PDP 셀 내의 에너지 효율이 떨어져 발광 효율이 낮기 때문이다. 발광 효율을 향상시키기 위해서는 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마를 효과적으로 제어하여 효율을 향상시켜야 한다.

국내 PDP 개발 업체들은 일본 후지쯔사가 개발한 3전극 셀 구조 및 구동 방식을 사용하고 있다. 崔 교수팀이 개발한 셀 구조는 4전극 형태로 된 새로운 구조다. PDP 셀 구조를 기존의 3전극 구조 대신 4전극 구조로(그림1 참조) 셀 내의 두 개의 유지 전극 사이에 보조 전극을 삽입했다. 이 보조 전극을 통해 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마 및 벽 전하를 제어함으로 효율을 향상시킬 수 있었다. 초고효율 셀 구조를 안정되게 구동, 디스플레이 할 수 있는 신구동 방식(그림2 참조)의 핵심 원천 기술도 함께 개발하였다.

崔 교수는 “이 핵심 원천 기술을 이용하면 국내 PDP 생산 기업들이 일본 및 미국의 PDP 원천 기술에 대한 사용료 없이 고효율의 디지털 PDP TV 생산이 가능하게 될 것이다. 풀(Full) HD 해상도를 갖는 PDP TV의 밝기가 감소하는 단점을 개선하면 타 디스플레이와의 상업적 경쟁력을 높일 수 있다.”고 말했다.

이 기술은 국내 특허 1건을 등록하고 국제 특허 1건과 국내 특허 2건을 출원중에 있다. 이 연구는 차세대정보디스플레이 기술 개발 사업 및 KAIST 기관고유 사업에 의해 이루어졌다.

최경철 교수팀, 세계 최고 고효율 PDP 발광 핵심 원천기술 개발

- PDP 전력 소모 문제 해결할 수 있는 핵심 원천 기술 - 미국 정보 디스플레이 학회(5월) 초청 논문으로 발표 예정

PDP(Plasma Display Panel) 전력 소모를 대폭 개선할 수 있는 고효율 발광 핵심 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

KAIST(총장 서남표) 전기및전자공학과 최경철(崔景喆, 43) 교수팀은 디지털 TV 대표격인 PDP의 새로운 셀 구조와 구동 방식을 개발했다. 이 기술은 PDP의 발광 효율을 현재보다 4배 이상 높일 수 있는 핵심 원천기술로 오는 5월 21일 미국 롱비치에서 개최되는 SID 2007(Society for Information Display 2007)에 초청논문으로 발표될 예정이다. SID는 세계 최대의 정보 디스플레이 학회다.

기존의 PDP의 발광 효율은 1.5 - 2 lm/W(루멘/와트; 풀 화이트 기준)이었지만, 崔 교수 팀이 개발한 원천 기술을 적용하면 PDP 발광 효율이 12 lm/W(그린 셀 기준; 풀 화이트로 환산하면 8.4 lm/W 이상)까지 얻을 수 있다.

崔 교수팀은 지난 2월 최대 발광 효율 8.7 lm/W(그린 셀 기준)를 달성한 논문을 IEEE 전자기기학회지(IEEE Transaction on Electron Devices)에 게재하여 주목을 받았다. 이후 새로운 구동 방식에 대한 지속적인 연구로 세계 최고인 12 lm/W의 발광 효율을 달성했다.

PDP는 다른 디스플레이 소자에 비해 정격 소비 전력이 높은 디스플레이 소자로 인식되어 왔다. 그 이유는 PDP 셀 내의 에너지 효율이 떨어져 발광 효율이 낮기 때문이다. 발광 효율을 향상시키기 위해서는 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마를 효과적으로 제어하여 효율을 향상시켜야 한다.

국내 PDP 개발 업체들은 일본 후지쯔사가 개발한 3전극 셀 구조 및 구동 방식을 사용하고 있다. 崔 교수팀이 개발한 셀 구조는 4전극 형태로 된 새로운 구조다. PDP 셀 구조를 기존의 3전극 구조 대신 4전극 구조로(그림1 참조) 셀 내의 두 개의 유지 전극 사이에 보조 전극을 삽입했다. 이 보조 전극을 통해 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마 및 벽 전하를 제어함으로 효율을 향상시킬 수 있었다. 초고효율 셀 구조를 안정되게 구동, 디스플레이 할 수 있는 신구동 방식(그림2 참조)의 핵심 원천 기술도 함께 개발하였다.

崔 교수는 “이 핵심 원천 기술을 이용하면 국내 PDP 생산 기업들이 일본 및 미국의 PDP 원천 기술에 대한 사용료 없이 고효율의 디지털 PDP TV 생산이 가능하게 될 것이다. 풀(Full) HD 해상도를 갖는 PDP TV의 밝기가 감소하는 단점을 개선하면 타 디스플레이와의 상업적 경쟁력을 높일 수 있다.”고 말했다.

이 기술은 국내 특허 1건을 등록하고 국제 특허 1건과 국내 특허 2건을 출원중에 있다. 이 연구는 차세대정보디스플레이 기술 개발 사업 및 KAIST 기관고유 사업에 의해 이루어졌다.

2007.04.16

조회수 22277

-

고규영 교수, 만성 신장질환 치료 새 가능성 열어

전북대 의대 박성광 교수팀, KAIST 생명과학과 고규영 교수팀 공동 연구,

혈관형성촉진제 콤프앤지원, 신장병에도 획기적 치료 가능성 입증

세계 최고 신장 관련 학술지 미국신장학회지 9월호 게재 예정

전북대 의대 박성광(朴聖光, 51) 교수팀과 KAIST 생명과학과 고규영(高圭永, 48) 교수팀의 신장질환 치료제 가능성 개발 연구 결과가 세계 최고의 신장 관련 학술지인 미국신장학회지 (Journal of American Society of Nephrology) 9월호에 게재된다.

"일측 요관폐쇄 동물모형에서 신반흔에 대한 콤프앤지원의 개선 효과(COMP-angiopoietin-1 ameliorates renal fibrosis in a unilateral ureteral obstruction model)"라는 제목의 이 연구결과는 그 중요성을 감안, 8월 3일 인터넷판에 먼저 공개했다.

신장병 환자가 조기에 치료되지 못하고 투석이나 신장 이식단계까지 가게 되는 이유는 마땅한 치료법이 없기 때문이다. 朴 교수팀과 高 교수팀은 신장의 모세혈관 손상이 신장질환 진행의 주요 원인이 될 수도 있다는 점에 주목했다. 두 연구팀은 高 교수와 바이오벤처기업 제넥셀이 개발 중인 혈관형성촉진제 콤프앤지원(COMP-Ang1)을 신장병 생쥐에 투여했다. 이 실험에서 콤프앤지원은 놀랍게도 병든 신장의 모세혈관들을 대부분 재생시켰을 뿐만 아니라, 신장의 염증 반응과 섬유화 반응을 억제, 신장병 진행을 막는데 성공했다. 콤프앤지원이 족부궤양 뿐만 아니라 신장병 치료에도 획기적인 약이 될 수 있는 가능성을 증명한 것이다.

신장은 우리 몸의 노폐물을 걸러내 소변을 만드는 기관이다. 신장병은 일단 어느 정도까지 진행되면 회복되지 못하고 계속 악화되어 만성신부전에 도달한다. 이렇게 되면 우리 몸에 노폐물이 축적되어 요독증이 발생하고 결국 투석이나 신장 이식을 받아야 한다. 투석이나 신장이식을 언론보도에서도 자주 접할 만큼 신장병은 흔하면서도 심각한 질환이다. 만성신부전은 국민건강보험공단에서 지급되는 요양급여 중 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 지속적으로 혈액투석을 받고 있거나 신장이식 시술을 받은 만성 신부전 환자는 국내에서만도 2002년말 기준 3만4천2백명 정도인 것으로 보고된 바 있으며, 매년 그 수가 10% 씩 증가하고 있다. 미국 신장학회(ASN)의 최근 자료 (www.asn-online.org)에 의하면, 미국의 경우 20세 이상의 만성 신장질환 환자는 2천만 명 이상에 달하며, 이들 중에서 투석이나 신장이식이 필요한 말기 환자만도 39만 명에 달한다. 미국 연방정부의 의료보험인 메디케어(Medicare)는 말기 만성신부전 환자 처치를 위해 2005년도에만 14조 원을 지출한 바 있다.

공동 연구자인 고규영 KAIST 교수는 “현재 제넥셀에서 임상시험용 샘플의 공정 개발이 진행되고 있다. 준비가 되는대로 전북대 박성광 교수팀과 협력, 신장병 환자를 대상으로 한 임상 시험의 가능성을 상의할 계획이다.”고 밝혔다.

고규영 교수, 만성 신장질환 치료 새 가능성 열어

전북대 의대 박성광 교수팀, KAIST 생명과학과 고규영 교수팀 공동 연구,

혈관형성촉진제 콤프앤지원, 신장병에도 획기적 치료 가능성 입증

세계 최고 신장 관련 학술지 미국신장학회지 9월호 게재 예정

전북대 의대 박성광(朴聖光, 51) 교수팀과 KAIST 생명과학과 고규영(高圭永, 48) 교수팀의 신장질환 치료제 가능성 개발 연구 결과가 세계 최고의 신장 관련 학술지인 미국신장학회지 (Journal of American Society of Nephrology) 9월호에 게재된다.

"일측 요관폐쇄 동물모형에서 신반흔에 대한 콤프앤지원의 개선 효과(COMP-angiopoietin-1 ameliorates renal fibrosis in a unilateral ureteral obstruction model)"라는 제목의 이 연구결과는 그 중요성을 감안, 8월 3일 인터넷판에 먼저 공개했다.

신장병 환자가 조기에 치료되지 못하고 투석이나 신장 이식단계까지 가게 되는 이유는 마땅한 치료법이 없기 때문이다. 朴 교수팀과 高 교수팀은 신장의 모세혈관 손상이 신장질환 진행의 주요 원인이 될 수도 있다는 점에 주목했다. 두 연구팀은 高 교수와 바이오벤처기업 제넥셀이 개발 중인 혈관형성촉진제 콤프앤지원(COMP-Ang1)을 신장병 생쥐에 투여했다. 이 실험에서 콤프앤지원은 놀랍게도 병든 신장의 모세혈관들을 대부분 재생시켰을 뿐만 아니라, 신장의 염증 반응과 섬유화 반응을 억제, 신장병 진행을 막는데 성공했다. 콤프앤지원이 족부궤양 뿐만 아니라 신장병 치료에도 획기적인 약이 될 수 있는 가능성을 증명한 것이다.

신장은 우리 몸의 노폐물을 걸러내 소변을 만드는 기관이다. 신장병은 일단 어느 정도까지 진행되면 회복되지 못하고 계속 악화되어 만성신부전에 도달한다. 이렇게 되면 우리 몸에 노폐물이 축적되어 요독증이 발생하고 결국 투석이나 신장 이식을 받아야 한다. 투석이나 신장이식을 언론보도에서도 자주 접할 만큼 신장병은 흔하면서도 심각한 질환이다. 만성신부전은 국민건강보험공단에서 지급되는 요양급여 중 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 지속적으로 혈액투석을 받고 있거나 신장이식 시술을 받은 만성 신부전 환자는 국내에서만도 2002년말 기준 3만4천2백명 정도인 것으로 보고된 바 있으며, 매년 그 수가 10% 씩 증가하고 있다. 미국 신장학회(ASN)의 최근 자료 (www.asn-online.org)에 의하면, 미국의 경우 20세 이상의 만성 신장질환 환자는 2천만 명 이상에 달하며, 이들 중에서 투석이나 신장이식이 필요한 말기 환자만도 39만 명에 달한다. 미국 연방정부의 의료보험인 메디케어(Medicare)는 말기 만성신부전 환자 처치를 위해 2005년도에만 14조 원을 지출한 바 있다.

공동 연구자인 고규영 KAIST 교수는 “현재 제넥셀에서 임상시험용 샘플의 공정 개발이 진행되고 있다. 준비가 되는대로 전북대 박성광 교수팀과 협력, 신장병 환자를 대상으로 한 임상 시험의 가능성을 상의할 계획이다.”고 밝혔다.

2006.08.07

조회수 20373

-

세계에서 가장 작은 나노전자소자 공동 개발

KAIST 최양규 교수팀 / 나노종합팹센터 공동 연구

새로운 구조의 3차원 3nm급 나노전자소자(FinFET) 공동개발

현재 반도체소자 기술의 한계를 극복하여 향후 세계 반도체 시장에서 유리한 입지 확보

KAIST (총장 로버트 러플린) 최양규 교수팀과 나노종합팹센터(소장 이희철)가 테라급 차세대 반도체소자에 적용 가능한 세계에서 가장 작은 새로운 구조의 3차원 3nm급 ‘나노전자소자(FinFET)’를 공동 개발하는데 성공했다

이번에 공동 개발한 나노전자소자는 게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 새로운 형태의 3차원 구조를 고안하여 3nm급 트랜지스터를 개발한 것이다.

이것은 기존의 실리콘 반도체 기술의 한계를 한단계 진전시킨 의미 있는 연구 결과이다.

칩의 집적도를 높이기 위한 5nm급 나노소자 구현은 기존의 실리콘 기술이 아닌 탄소나노튜브나 분자소자 등과 같은 신소재를 사용해야 할 것으로 예상되었으나, 본 연구 결과는 실리콘 기술만으로도 5nm급 이하 소자 구현이 가능하고 ‘무어의 법칙’이 향후 20년 이상 계속 유지될 수 있다는 가능성을 제시했다.

현재까지 발표된 세계에서 가장 작은 소자는 2003년 12월 일본 NEC가 국제전자소자회의(IEDM)에서 발표한 ‘표준형 2차원 평면 소자구조를 이용한 4nm 소자’로 알려져 있으나, 이는 누설 전류가 크고 동작 시 충분한 전류를 얻지 못하는 등 만족스러운 소자 특성을 얻지는 못했다.

그러나 공동 개발된 3차원 구조(게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 구조)는 NEC의 4nm 소자에 비해 소자의 크기가 작을 뿐만 아니라 ‘단채널 효과’가 크게 개선된 결과를 얻었다.

이번에 공동 개발된 나노소자는 프로세서나 테라급 DRAM, SRAM, 플래시 메모리 소자로 응용이 가능하며, 휴대인터넷, 동영상 회의, 입는 컴퓨터 등의 차세대 정보처리 기기의 필수부품으로 사용될 것으로 전망되며, 컴퓨터의 두뇌에 해당되는 마이크로프로세서에 이 나노소자를 적용할 경우 처리속도가 100GHz (현재보다 25배 빠름)를 넘을 수 있을 것으로 예상된다.

전체 반도체 시장의 연평균 성장률을 7%로 가정할 경우 그 시장 규모가 2015년에는 480조로 예상되는데, 이 중 공동 개발된 3nm급 3차원 소자가 약 35% 정도를 차지할 것으로 기대된다.

이번 공동 연구개발을 통하여 얻은 차세대 나노 집적회로의 원천기술 및 응용기술은 앞으로도 우리나라가 세계 반도체 시장에서 유리한 입지를 확보하는데 기여할 것으로 평가된다.

이번 연구 성과는 오는 6월 13일 미국 하와이에서 개막되는 권위적인 국제 학술회의인 “초고집적회로 국제학회(Symposium on VLSI Technology)”에서 발표될 예정이다.

앞으로 한국과학기술원과 나노종합팹센터는 공동 프로젝트를 통하여 단위소자뿐만 아니라 3nm FinFET 제작 기술을 응용한 아날로그 및 디지털 RF 회로 등에 접목하는 양산성에 대한 추가적인 연구를 계속 진행할 예정이다.

※ 1테라 NAND 플래시는 엄지 손톱만한 크기의 칩 속에 12,500년분의 신문기사와 50만곡의 MP3 파일, 1,250편의 DVD 영화를 저장할 수 있고, 나노소자 칩을 가로, 세로에 각각 10개씩 배열하여 휴대하면 한 사람이 일생동안 보고 들은 것을 모두 저장할 수 있는 용량

세계에서 가장 작은 나노전자소자 공동 개발

KAIST 최양규 교수팀 / 나노종합팹센터 공동 연구

새로운 구조의 3차원 3nm급 나노전자소자(FinFET) 공동개발

현재 반도체소자 기술의 한계를 극복하여 향후 세계 반도체 시장에서 유리한 입지 확보

KAIST (총장 로버트 러플린) 최양규 교수팀과 나노종합팹센터(소장 이희철)가 테라급 차세대 반도체소자에 적용 가능한 세계에서 가장 작은 새로운 구조의 3차원 3nm급 ‘나노전자소자(FinFET)’를 공동 개발하는데 성공했다

이번에 공동 개발한 나노전자소자는 게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 새로운 형태의 3차원 구조를 고안하여 3nm급 트랜지스터를 개발한 것이다.

이것은 기존의 실리콘 반도체 기술의 한계를 한단계 진전시킨 의미 있는 연구 결과이다.

칩의 집적도를 높이기 위한 5nm급 나노소자 구현은 기존의 실리콘 기술이 아닌 탄소나노튜브나 분자소자 등과 같은 신소재를 사용해야 할 것으로 예상되었으나, 본 연구 결과는 실리콘 기술만으로도 5nm급 이하 소자 구현이 가능하고 ‘무어의 법칙’이 향후 20년 이상 계속 유지될 수 있다는 가능성을 제시했다.

현재까지 발표된 세계에서 가장 작은 소자는 2003년 12월 일본 NEC가 국제전자소자회의(IEDM)에서 발표한 ‘표준형 2차원 평면 소자구조를 이용한 4nm 소자’로 알려져 있으나, 이는 누설 전류가 크고 동작 시 충분한 전류를 얻지 못하는 등 만족스러운 소자 특성을 얻지는 못했다.

그러나 공동 개발된 3차원 구조(게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 구조)는 NEC의 4nm 소자에 비해 소자의 크기가 작을 뿐만 아니라 ‘단채널 효과’가 크게 개선된 결과를 얻었다.

이번에 공동 개발된 나노소자는 프로세서나 테라급 DRAM, SRAM, 플래시 메모리 소자로 응용이 가능하며, 휴대인터넷, 동영상 회의, 입는 컴퓨터 등의 차세대 정보처리 기기의 필수부품으로 사용될 것으로 전망되며, 컴퓨터의 두뇌에 해당되는 마이크로프로세서에 이 나노소자를 적용할 경우 처리속도가 100GHz (현재보다 25배 빠름)를 넘을 수 있을 것으로 예상된다.

전체 반도체 시장의 연평균 성장률을 7%로 가정할 경우 그 시장 규모가 2015년에는 480조로 예상되는데, 이 중 공동 개발된 3nm급 3차원 소자가 약 35% 정도를 차지할 것으로 기대된다.

이번 공동 연구개발을 통하여 얻은 차세대 나노 집적회로의 원천기술 및 응용기술은 앞으로도 우리나라가 세계 반도체 시장에서 유리한 입지를 확보하는데 기여할 것으로 평가된다.

이번 연구 성과는 오는 6월 13일 미국 하와이에서 개막되는 권위적인 국제 학술회의인 “초고집적회로 국제학회(Symposium on VLSI Technology)”에서 발표될 예정이다.

앞으로 한국과학기술원과 나노종합팹센터는 공동 프로젝트를 통하여 단위소자뿐만 아니라 3nm FinFET 제작 기술을 응용한 아날로그 및 디지털 RF 회로 등에 접목하는 양산성에 대한 추가적인 연구를 계속 진행할 예정이다.

※ 1테라 NAND 플래시는 엄지 손톱만한 크기의 칩 속에 12,500년분의 신문기사와 50만곡의 MP3 파일, 1,250편의 DVD 영화를 저장할 수 있고, 나노소자 칩을 가로, 세로에 각각 10개씩 배열하여 휴대하면 한 사람이 일생동안 보고 들은 것을 모두 저장할 수 있는 용량

2006.03.17

조회수 22640

-

생명화학공학과 양승만 교수팀 연구결과, 네이처誌 하이라이트로 소개

물방울 이용 나노트렌지스트 만든다”

생명화학공학과 양승만(梁承萬, 55) 교수팀에서 수행한 연구결과가 2월 2일자 네이처誌 하이라이트로 소개됐다.

네이처誌는 “News and Views”란에 네이처誌에 게재된 논문 가운데 2-3편과 그 밖에 국제적으로 저명한 학술지에 게재된 논문들 가운데 학술적 가치와 기술 혁신성이 높은 것들을 매주 1-2편 선정하여 논문 내용을 논평과 함께 특필하고 있다.

이번 네이처誌에 소개된 연구는 양승만 교수팀에서 “액적내부에서 혼성콜로이드입자의 자기조립(Self-organization of Bidisperse Colloids in Water Droplets)" 이라는 제목으로 화학분야 가장 권위 있는 학술지의 하나인 미국 화학회지 (Journal of the American Chemical Society: JACS)에 최근 게재됐다. 이 논문은 양승만 교수팀 조영상씨의 박사 학위 논문 일부로 수행된 것이다.

이 연구의 핵심 아이디어는 나노미터 수준의 작은 입자와 마이크로미터 크기의 큰 입자를 지름이 약 50마이크로미터 정도(머리카락 굵기의 약 절반 정도)의 물방울 속에 정해진 수만큼 가두고 물을 서서히 증발 시키면 입자들이 스스로 규칙적인 구조로 조립된다는 것이다. 즉 큰 입자와 작은 입자들이 자기조립을 하면서 작은 입자가 큰 입자 사이에 규칙적으로 쌓이게 된다. 네이처誌는 이 연구의 독창성과 발전가능성을 상세히 해설하고 있다.

네이처誌는 이 연구가 특별히 조명 받아야 하는 이유를 크게 두가지로 나누어 다음과 같이 설명하고 있다.

첫째, 이러한 자기조립 소재는 고밀도 정보처리를 위한 나노트랜지스터로 쓰일 수 있다는 점이다. 이는 반도체 나노입자와 절연체 마이크로입자로 구성된 자기조립 소재가 트랜지스터의 기능을 보유하기 때문이다.

둘째, 벽돌로 건축물을 쌓듯이 큰 입자로 구성된 자기조립 소재를 나노 벽돌로 이용, 3차원 구조물을 조립하면 소위 다이아몬드 격자구조의 광자결정(photonic crystal)을 만들 수 있다는 것이다. 이러한 다이아몬드 격자구조를 갖는 광자결정은 완전히 열려 있는 광밴드갭(photonic bandgap)을 보유하고 있다. 즉, 이 구조의 광자결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 입사각에 관계없이 완전히 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

이 광자결정은 광자(빛)가 정보를 처리하는 미래에 오늘날의 반도체와 같은 역할을 할 것이므로 ‘빛의 반도체’라 불린다. 광자결정의 특수한 기능으로 인하여 나노레이저, 다중파장의 광정보를 처리할 수 있는 수퍼프리즘(superprism), 광도파로(waveguide) 등 차세대 광통신 소자와 현재의 컴퓨터 속도를 획기적으로 높일 수 있는 수십 테라급 초고속 정보처리능력을 갖춘 광자컴퓨터의 개발에 필요한 소재로 주목 받고 있으며 사이언스誌에서는 21세 가장 주목받는 핵심 기술 10개 중에 하나로 선정한 바 있다.

이밖에도 마이크로 입자의 표면을 형광체와 DNA로 도핑하면 개개의 입자들이 각각 다른 정보를 전달하는 나노 리포터(nano-reporter)로 작용할 수 있고, 이들을 조합라이브러리(combinatorial library) 형태를 구현하면 발현된 정보를 한꺼번에 생물학적 또는 광학적으로 인코딩하여 방대한 바이오정보를 신속하게 처리할 수 있다.

<복합 콜로이드를 이용하여 제조한 혼성 콜로이드분자>

생명화학공학과 양승만 교수팀 연구결과, 네이처誌 하이라이트로 소개

물방울 이용 나노트렌지스트 만든다”

생명화학공학과 양승만(梁承萬, 55) 교수팀에서 수행한 연구결과가 2월 2일자 네이처誌 하이라이트로 소개됐다.

네이처誌는 “News and Views”란에 네이처誌에 게재된 논문 가운데 2-3편과 그 밖에 국제적으로 저명한 학술지에 게재된 논문들 가운데 학술적 가치와 기술 혁신성이 높은 것들을 매주 1-2편 선정하여 논문 내용을 논평과 함께 특필하고 있다.

이번 네이처誌에 소개된 연구는 양승만 교수팀에서 “액적내부에서 혼성콜로이드입자의 자기조립(Self-organization of Bidisperse Colloids in Water Droplets)" 이라는 제목으로 화학분야 가장 권위 있는 학술지의 하나인 미국 화학회지 (Journal of the American Chemical Society: JACS)에 최근 게재됐다. 이 논문은 양승만 교수팀 조영상씨의 박사 학위 논문 일부로 수행된 것이다.

이 연구의 핵심 아이디어는 나노미터 수준의 작은 입자와 마이크로미터 크기의 큰 입자를 지름이 약 50마이크로미터 정도(머리카락 굵기의 약 절반 정도)의 물방울 속에 정해진 수만큼 가두고 물을 서서히 증발 시키면 입자들이 스스로 규칙적인 구조로 조립된다는 것이다. 즉 큰 입자와 작은 입자들이 자기조립을 하면서 작은 입자가 큰 입자 사이에 규칙적으로 쌓이게 된다. 네이처誌는 이 연구의 독창성과 발전가능성을 상세히 해설하고 있다.

네이처誌는 이 연구가 특별히 조명 받아야 하는 이유를 크게 두가지로 나누어 다음과 같이 설명하고 있다.

첫째, 이러한 자기조립 소재는 고밀도 정보처리를 위한 나노트랜지스터로 쓰일 수 있다는 점이다. 이는 반도체 나노입자와 절연체 마이크로입자로 구성된 자기조립 소재가 트랜지스터의 기능을 보유하기 때문이다.

둘째, 벽돌로 건축물을 쌓듯이 큰 입자로 구성된 자기조립 소재를 나노 벽돌로 이용, 3차원 구조물을 조립하면 소위 다이아몬드 격자구조의 광자결정(photonic crystal)을 만들 수 있다는 것이다. 이러한 다이아몬드 격자구조를 갖는 광자결정은 완전히 열려 있는 광밴드갭(photonic bandgap)을 보유하고 있다. 즉, 이 구조의 광자결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 입사각에 관계없이 완전히 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

이 광자결정은 광자(빛)가 정보를 처리하는 미래에 오늘날의 반도체와 같은 역할을 할 것이므로 ‘빛의 반도체’라 불린다. 광자결정의 특수한 기능으로 인하여 나노레이저, 다중파장의 광정보를 처리할 수 있는 수퍼프리즘(superprism), 광도파로(waveguide) 등 차세대 광통신 소자와 현재의 컴퓨터 속도를 획기적으로 높일 수 있는 수십 테라급 초고속 정보처리능력을 갖춘 광자컴퓨터의 개발에 필요한 소재로 주목 받고 있으며 사이언스誌에서는 21세 가장 주목받는 핵심 기술 10개 중에 하나로 선정한 바 있다.

이밖에도 마이크로 입자의 표면을 형광체와 DNA로 도핑하면 개개의 입자들이 각각 다른 정보를 전달하는 나노 리포터(nano-reporter)로 작용할 수 있고, 이들을 조합라이브러리(combinatorial library) 형태를 구현하면 발현된 정보를 한꺼번에 생물학적 또는 광학적으로 인코딩하여 방대한 바이오정보를 신속하게 처리할 수 있다.

<복합 콜로이드를 이용하여 제조한 혼성 콜로이드분자>

2006.02.03

조회수 26061

-

김종환교수, 유전자·염색체 갖는 로봇, 세계 최초 개발

KAIST 김종환(전자전산학과)교수가 유전자와 염색체를 갖는 인공생명체로서의 로봇을 세계 최초로 개발했다. KAIST ITRC-지능로봇연구센터 소장인 김종환 교수는 지난해 5월 개발해 공개했던 유비쿼터스 로봇(유비봇)인 `리티"(Rity)에 14개의 인공 염색체를 각각 부여한 결과, 제 각각의 ` 성격"(personality)을 갖는 것을 확인했다고 최근 밝혔다.

로봇 염색체란 생각하고 느끼고 추론하고 욕구와 의지를 표현할 수 있는 로봇을 만들기 위해 컴퓨터로 처리된 일련의 지시체계(소프트웨어 프로그램)다. 각각의 염색체를 부여 받은 리티들은 같은 환경에서 어떤 자극을 주었을 때 어떤 것은 지루해했지만 다른 것들은 주인을 알아보고 펄떡거리면서 `기쁨"을 표현하는 다른 반응을 보였다.

왜냐하면 그들은 각기 다른 개성을 가지고 있고 그 개성은 전적으로 자신의 유전자에 좌우되기 때문이다. 리티는 김교수가 CCD 디지털카메라를 통해 실제 물리적 공간에 있는 인간과 상호 작용이 가능하도록 만든 강아지 모양의 3D 가상(컴퓨터 가상세계 안에서 살고 있는)소봇(Sobot). 소봇이란 네트워크를 통해 이동하며 언제 어디서든지 접속할 수 있고 자율적인 상황 인식과 사용자와 끊임없는 상호 작용이 가능한 소프트웨어로만 구성된 로봇을 말한다.

리티의 가상 환경은 3가지 물체와 주인 1명의 얼굴, 빛과 소리, 온도 센서, 접촉 센서, 시각 센서, 자이로 센서, 내부 타이머를 가지고 있고 이를 바탕으로 47가지의 자극 정보를 인식할 수 있다. 특히 행동 기반 및 학습 능력을 갖춘 인공 생명체로서 77가지 행동을 나타낼 수 있다.

김 교수는 지난해 12월 뉴질랜드에서 열린 `제2회 자율 로봇 및 에이전트에 관한 국제학회"(ICARA)의 기조강연(Keynote Speech)에서 이 같이 로봇의 `성격" 을 결정하는 14개의 인공 염색체에 대해 발표했고 현지 언론이 이를 크게 보도했다고 센터측은 밝혔다.

또 캐나다 9개 유력 일간지들도 지난 19일자로 1면 등 주요 면에 이 소식을 일제히 실었다. 센터측은 이 신문들이 `인공생명체 유전자 코드 발명- 인간처럼 말하고 느낄 수 있는 로봇이 곧 나타날 것", `인공생명체의 기원, 한국의 발명가, 생각하고 느끼고 복제까지 할 수 있는 유전자를 가진 로봇창조 가능성 제기"와 같은 제목으로 크게 보도했다고 소개했다.

KAIST ITRC-지능로봇연구센터 관계자는 "김교수의 이런 연구는 그동안 많은 로봇 연구자들이 로봇의 지능을 높이고 어떻게 인간처럼 움직일 수 있게 하는데만 주력해온 것과 달리 찰스 다윈의 `종의 기원"과 같이 인공생명체로서의 로봇 종의 기원(시작)에 관한 것이어서 국내외 학계에 신선한 충격을 주고 있다"고 말했다.

그는 이어 "현재 리티는 단지 14개의 염색체를 약 2천 바이트의 데이터로 가지고 있지만 미래의 종들에게는 복잡한 유전적 특성과 더 많은 염색체가 부여될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

김종환교수, 유전자·염색체 갖는 로봇, 세계 최초 개발

KAIST 김종환(전자전산학과)교수가 유전자와 염색체를 갖는 인공생명체로서의 로봇을 세계 최초로 개발했다. KAIST ITRC-지능로봇연구센터 소장인 김종환 교수는 지난해 5월 개발해 공개했던 유비쿼터스 로봇(유비봇)인 `리티"(Rity)에 14개의 인공 염색체를 각각 부여한 결과, 제 각각의 ` 성격"(personality)을 갖는 것을 확인했다고 최근 밝혔다.

로봇 염색체란 생각하고 느끼고 추론하고 욕구와 의지를 표현할 수 있는 로봇을 만들기 위해 컴퓨터로 처리된 일련의 지시체계(소프트웨어 프로그램)다. 각각의 염색체를 부여 받은 리티들은 같은 환경에서 어떤 자극을 주었을 때 어떤 것은 지루해했지만 다른 것들은 주인을 알아보고 펄떡거리면서 `기쁨"을 표현하는 다른 반응을 보였다.

왜냐하면 그들은 각기 다른 개성을 가지고 있고 그 개성은 전적으로 자신의 유전자에 좌우되기 때문이다. 리티는 김교수가 CCD 디지털카메라를 통해 실제 물리적 공간에 있는 인간과 상호 작용이 가능하도록 만든 강아지 모양의 3D 가상(컴퓨터 가상세계 안에서 살고 있는)소봇(Sobot). 소봇이란 네트워크를 통해 이동하며 언제 어디서든지 접속할 수 있고 자율적인 상황 인식과 사용자와 끊임없는 상호 작용이 가능한 소프트웨어로만 구성된 로봇을 말한다.

리티의 가상 환경은 3가지 물체와 주인 1명의 얼굴, 빛과 소리, 온도 센서, 접촉 센서, 시각 센서, 자이로 센서, 내부 타이머를 가지고 있고 이를 바탕으로 47가지의 자극 정보를 인식할 수 있다. 특히 행동 기반 및 학습 능력을 갖춘 인공 생명체로서 77가지 행동을 나타낼 수 있다.

김 교수는 지난해 12월 뉴질랜드에서 열린 `제2회 자율 로봇 및 에이전트에 관한 국제학회"(ICARA)의 기조강연(Keynote Speech)에서 이 같이 로봇의 `성격" 을 결정하는 14개의 인공 염색체에 대해 발표했고 현지 언론이 이를 크게 보도했다고 센터측은 밝혔다.

또 캐나다 9개 유력 일간지들도 지난 19일자로 1면 등 주요 면에 이 소식을 일제히 실었다. 센터측은 이 신문들이 `인공생명체 유전자 코드 발명- 인간처럼 말하고 느낄 수 있는 로봇이 곧 나타날 것", `인공생명체의 기원, 한국의 발명가, 생각하고 느끼고 복제까지 할 수 있는 유전자를 가진 로봇창조 가능성 제기"와 같은 제목으로 크게 보도했다고 소개했다.

KAIST ITRC-지능로봇연구센터 관계자는 "김교수의 이런 연구는 그동안 많은 로봇 연구자들이 로봇의 지능을 높이고 어떻게 인간처럼 움직일 수 있게 하는데만 주력해온 것과 달리 찰스 다윈의 `종의 기원"과 같이 인공생명체로서의 로봇 종의 기원(시작)에 관한 것이어서 국내외 학계에 신선한 충격을 주고 있다"고 말했다.

그는 이어 "현재 리티는 단지 14개의 염색체를 약 2천 바이트의 데이터로 가지고 있지만 미래의 종들에게는 복잡한 유전적 특성과 더 많은 염색체가 부여될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

2005.01.31

조회수 24309

-

고규영교수팀 - 건강한 혈관생성단백질 개발

건강한 혈관을 만들고 혈관 내피세포의 손상을 막아주는 단백질이 국내 연구진에 의해 최초로 개발돼 심장병과 뇌중풍 치료에 획기적인 길이 열렸다. KAIST 생명과학과 고규영(高圭永·47) 교수는 13일 세계 최초로 ‘COMP-Ang1’이라는 혈관생성 및 혈관 내피세포 보호 단백질을 조정현 박사와 함께 만들었다고 밝혔다. 이 단백질은 기존 혈관생성물질과 달리 건강하고 염증 없는 혈관을 생성한다고 고 교수는 설명했다. 혈관이 막혀 산소와 영양분의 공급이 차단돼 생기는 심장 허혈증, 심근경색, 뇌중풍 등 허혈성 심장 및 뇌질환 환자에게 건강하고 염증 없는 혈관을 생성시킴으로써 근본적인 치료에 도움을 준다는 것. 이번 연구결과는 그 우수성과 중요성을 인정받아 세계적 학술지인 미국 ‘국립학술원학회지(PNAS)’ 4월호에 이례적으로 2편의 논문으로 나뉘어 게재될 예정이며 국제특허도 출원 중이다.

고규영교수팀 - 건강한 혈관생성단백질 개발

건강한 혈관을 만들고 혈관 내피세포의 손상을 막아주는 단백질이 국내 연구진에 의해 최초로 개발돼 심장병과 뇌중풍 치료에 획기적인 길이 열렸다. KAIST 생명과학과 고규영(高圭永·47) 교수는 13일 세계 최초로 ‘COMP-Ang1’이라는 혈관생성 및 혈관 내피세포 보호 단백질을 조정현 박사와 함께 만들었다고 밝혔다. 이 단백질은 기존 혈관생성물질과 달리 건강하고 염증 없는 혈관을 생성한다고 고 교수는 설명했다. 혈관이 막혀 산소와 영양분의 공급이 차단돼 생기는 심장 허혈증, 심근경색, 뇌중풍 등 허혈성 심장 및 뇌질환 환자에게 건강하고 염증 없는 혈관을 생성시킴으로써 근본적인 치료에 도움을 준다는 것. 이번 연구결과는 그 우수성과 중요성을 인정받아 세계적 학술지인 미국 ‘국립학술원학회지(PNAS)’ 4월호에 이례적으로 2편의 논문으로 나뉘어 게재될 예정이며 국제특허도 출원 중이다.

2004.04.22

조회수 23569

박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

2008.08.06 조회수 29676

박재우.유승협교수 산화티타늄 투명박막트랜지스터 독자기술 세계최초 개발

- 미국, 일본, 유럽에 특허출원, 관련 국제학회 발표예정

2002년에 개봉된 스티븐 스필버그 감독의 "마이너리티 리포트”(톰 크루즈 주연) 장면들 중에 보았던 투명디스플레이 구현이 꿈이 아니라 현실로 다가오고 있다.

‘꿈의 디스플레이’라 불리는 투명디스플레이, 에이엠올레드(AMOLED, 능동형 유기발광 다이오드) 디스플레이 및 플렉서블 디스플레이 등의 구동회로용으로 사용되는 투명박막트랜지스터(Transparent Thin Film Transistor) 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

전기전자공학과 박재우(朴在佑, 44) 교수와 유승협교수는 ㈜테크노세미켐, 삼성전자LCD총괄과 공동연구를 통해 미국, 일본 등이 원천특허를 보유하고 있는 산화아연(ZnO)기반 투명박막트랜지스터 기술에서 벗어나, 세계최초로 산화티타늄(TiO2)물질을 이용한 투명박막트랜지스터의 원천기술을 확보하는데 성공했다.

朴 교수팀은 미국, 일본 등과 기술특허분쟁이 일어나지 않을 뿐만 아니라 기존특허로 잡혀진 산화아연(ZnO) 물질에 포함된 In(인듐) 또는 Ga(갈륨)과 같은 희소성 금속을 사용하지 않고 지구상에 풍부한 금속자원을 이용한다는 원칙과 기존 반도체/디스플레이 산업용 대형 양산 장비로 검증 받은 화학기상증착(CVD, Chemical Vapor Deposition)법을 이용하여 낮은 온도에서 TiO2박막의 성막이 가능하게 함으로써 차세대 디스플레이의 대형화 가능성뿐만 아니라, 소다라임글래스(Soda-lime Glass)와 같은 저가 글라스기판 및 플렉서블 기판위에도 성막할 수 있는 원천 기술을 확보하는데 성공했다. 朴 교수팀은 미국, 일본이 보유한 원천기술이 스퍼터링 방식을 주로 사용하고 있으나 스퍼터링의 연속작업에 따른 물질 조성의 변화로 트랜지스터 특성의 재현성, 신뢰성에 문제점을 가지고 있다는 것에 착안, 재현성과 대형화가 검증된 CVD법을 이용하여 투명박막 트랜지스터 기술을 개발하게 되었다.

향후 2~3년을 목표로 지속적인 공동연구개발을 통해 신뢰성 검증 및 대형 CVD장비에서의 양산가능한 기술이 확보되면, 국내 디스플레이 산업체에서 생산하는 AMOLED 및 AMLCD 디스플레이 양산에도 곧바로 적용될 수 있도록 기술 이전 계획도 갖고 있다.

연구팀 관계자는 “이번 새로운 물질 기반 투명박막트랜지스터의 기술 개발 성공은 기존 외국기업의 기술 사용에 따른 로열티 지급으로부터 벗어날 수 있는 기술 독립선언이며, 앞으로도 세계디스플레이산업을 선도하는 종주국의 면모를 이어갈 수 있는 디딤돌 역할을 할 것으로 본다” 고 말했다.

이번 기술 개발과 관련하여 TiO2박막트랜지스터의 원천특허는 KAIST 소유로 돼 있는데, 2007년 3월 국내특허를 출원하여 오는 10~11월 중에 등록될 예정이다. 지난 3월에는 지식경제부 해외특허 지원프로그램으로 채택되어 미국, 일본, 유럽에 관련기술 특허 등이 출원 중에 있다. 지난 7월 이 기술과 관련한 기술적 내용의 일부는 미국 IEEE 전자소자誌(IEEE Electron Device Letters)에 발표되었고, 오는 12월 5일, 일본 니가타에서 열리는 국제디스플레이학회(IDW 2008, International Display Workshop 2008)에서도 발표될 예정이다.

신물질 TiO2기반 투명박막트랜지스터 기술개발팀 연구책임자인 朴 교수는 미국 미시간대학교 전자공학과에서 박사학위를 받았으며, 한국, 미국, 일본 등 여러 나라의 산업체에서 근무한 경력을 갖고 있다.

<보충설명>

■ 기술의 배경

현재 국내 대기업(삼성 LCD, SDI, LG디스플레이등) 과 일본업체(소니, 마츠시타, 샤프)들 중심으로 가까운 미래 다가올 AMOLED 및 미래 투명디스플레이의 구동회로용 TFT(Thin Film Transistor) 기술개발에 대한 관심이 뜨겁다. 불행히도 기존 a-Si이나 Poly-Si기술의 한계(신뢰성, 면적제한문제)로 향후 디스플레이 backplane용 TFT는 산화물반도체로 구현되어야 한다는 사실은 이미 산학연에서 공감하고 있으나, 지금까지 산화물반도체TFT는 주로 ZnO계열 중심으로 3원계(ZTO) 또는 4원계(IGZO)를 이용하여 개발되었고 관련 해외특허도 3,000건이상 출원되었거나 등록되어 있다. 또한 In이나 Ga을 포함한 ZnO TFT의 성능은 우수하나 희소성금속으로 높은 국제시장가격과 급작스런 수요 증가시 shortage의 불안감을 항상 가지고 있어 새로운 대체 산화물을 이용한 TFT개발이 필요한 시점이다.

■ 기술의 특징

TiO2(산화티타늄) 물질은 ZnO(산화아연)와 Optical Energy bandgap이 거의 같고(3.4eV) 전자이동도도 ZnO 못지 않게 높으며, 무엇보다도 성막시 재료비가 저렴하다는 장점을 가지고 있다. 최근 KAIST 전기전자과 박재우 교수팀과 ㈜테크노세미켐, 삼성LCD총괄이 공동연구를 통해 세계 최초로 TiO2 박막을 active channel(활성층)로 채택하여 투명 산화물 TFT를 구현하는 데 성공했다. 연구팀은 TiO2박막을 향후 디스플레이 산업에서 양산화와 대형화를 고려하여 기존 반도체/디스플레이 산업용 양산장비로 널리 알려진 CVD(Chemical Vapor Deposition: 화학기상증착)법으로 낮은 온도(250C)에서 성막하여 박막형 트랜지스터를 구현하는데 성공했다. 낮은 온도에서 CVD장치로 투명박막트랜지스터를 구현할 수 있다는 의미는 디스플레이의 대형화(현재 10, 11세대 규격 디스플레이기술 개발 중)가 가능하며, Soda-lime glass와 같은 저렴한 기판을 사용할 수 있기 때문에 재료비 절감효과를 가져올 수 있으며, 향후 투명 및 플렉시블 전자/디스플레이 응용에도 가능하다는 것이다.

2008.08.06 조회수 29676 김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

2007.07.23 조회수 28580

김봉수교수, 은나노선 합성법 개발

단결정 銀 나노선 합성법 최초 개발

- 질병진단센서, 바이오센서, 차세대 자성소자 등 광범위한 활용- 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지에 지난 18일자 속보로 게재

KAIST(총장 서남표) 화학과 김봉수(金峯秀, 48) 교수 연구팀은 촉매를 전혀 사용하지 않는 새로운 합성법 개발로 ‘단결정 은 나노선 합성’에 최초로 성공했다. 이 연구 결과는 화학분야 최고 권위지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society)에 지난 18일(수) 속보로 게재됐다.

은(Ag)은 높은 항균효과를 지니며, 전자 및 광학 재료로도 중요하게 사용된다. 은을 완벽한 단결정 나노선으로 만들면 탄소가 다이아몬드로 변하듯 물질의 특성이 변하면서 가치가 크게 높아진다. 보통의 물질은 촉매 등을 사용하면 단결정 나노선 합성이 가능한데 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능했다.

金 교수는 촉매를 사용하지 않고 산화은을 출발물질로 적절한 응결조건을 맞추어줌으로써 은 입자들이 가장 에너지가 낮은 상태를 스스로 찾아가서 저절로 은 나노선이 생긴다는 사실을 발견했다. 이 기술을 이용하면 금속 및 금속화합물 대부분을 단결정 나노선으로 만들 수 있다. 특히 자성물질 나노선 및 열전소자 나노선 개발로 차세대 자성 소자 및 신에너지 핵심 물질을 개발할 수 있는 가능성이 열렸다. 합성된 은 나노섬유는 소독이 필요 없는 의료용 제품 개발, 바이오센서 및 자성메모리 제작 등에 중요한 소재가 될 수 있다.

은에 분자가 흡착되면 빛을 쪼였을 때 산란되는 빛의 세기가 1조배 이상 커진다. 이를 “표면증강 라만 효과”라 하며, 단 하나의 분자만 존재하더라도 검출이 가능하다. 이 효과는 은이 나노입자 크기로 작아지면 더욱 높아지므로 이를 이용한 질병 진단기 개발 연구가 활발하게 진행되고 있다. 특히, 은 나노선은 진단 능력이 보다 뛰어나 질병진단센서로 개발 전망이 높다.

이 연구는 과학기술부「21세기 프론티어연구개발사업」나노소재기술개발사업단에서 지원했으며, 연구 결과는 현재 세계 각국에 특허 출원중이다.

<붙임1. 용어해설>

■ 단결정 은 나노선나노선은 직경이 수 나노미터에서 수백 나노미터 사이에 있는 아주 가늘고 긴 선을 말한다. 단결정은 물질을 이루고 있는 모든 구성원소가 규칙적으로 배열되어 있는 순수하고 독특한 구조인데 다이아몬드 같은 것이 대표적 예다. 은과 같은 금속의 경우에는 적절한 촉매를 찾아내지 못해서 합성이 불가능한데, 이번에 촉매를 사용하지 않고 은이 스스로 단결정 나노선을 이루는 새로운 합성법을 개발했다.

■ 은 나노섬유의 의료분야 응용

은 나노섬유를 이용하여 상처를 보호하기 위해 사용하는 의료용 붕대 등을 제작하면 병균 등의 침투를 근본적으로 방지할 수 있으므로 강력한 의료용 소재가 될 것으로 전망된다.

■ 미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)미국화학회(American Chemical Society)에서 발행하는 대표 학회지로서 가장 역사가 오래되고 권위가 높은 학술지이다. 여기서 특히 긴급하며 중요성이 높은 연구결과는 속보(Communication)로 신속하게 발표된다.

<붙임2. 관련 사진 및 설명>

1. 연구팀이 합성에 성공한 단결정 은 나노선의 전자현미경 사진

2. 하나하나의 원자까지 보여주며 완벽한 은 단결정임을 증명하는 초고전압 전자현미경 사진

2007.07.23 조회수 28580 최경철 교수팀, 세계 최고 고효율 PDP 발광 핵심 원천기술 개발

- PDP 전력 소모 문제 해결할 수 있는 핵심 원천 기술 - 미국 정보 디스플레이 학회(5월) 초청 논문으로 발표 예정

PDP(Plasma Display Panel) 전력 소모를 대폭 개선할 수 있는 고효율 발광 핵심 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

KAIST(총장 서남표) 전기및전자공학과 최경철(崔景喆, 43) 교수팀은 디지털 TV 대표격인 PDP의 새로운 셀 구조와 구동 방식을 개발했다. 이 기술은 PDP의 발광 효율을 현재보다 4배 이상 높일 수 있는 핵심 원천기술로 오는 5월 21일 미국 롱비치에서 개최되는 SID 2007(Society for Information Display 2007)에 초청논문으로 발표될 예정이다. SID는 세계 최대의 정보 디스플레이 학회다.

기존의 PDP의 발광 효율은 1.5 - 2 lm/W(루멘/와트; 풀 화이트 기준)이었지만, 崔 교수 팀이 개발한 원천 기술을 적용하면 PDP 발광 효율이 12 lm/W(그린 셀 기준; 풀 화이트로 환산하면 8.4 lm/W 이상)까지 얻을 수 있다.

崔 교수팀은 지난 2월 최대 발광 효율 8.7 lm/W(그린 셀 기준)를 달성한 논문을 IEEE 전자기기학회지(IEEE Transaction on Electron Devices)에 게재하여 주목을 받았다. 이후 새로운 구동 방식에 대한 지속적인 연구로 세계 최고인 12 lm/W의 발광 효율을 달성했다.

PDP는 다른 디스플레이 소자에 비해 정격 소비 전력이 높은 디스플레이 소자로 인식되어 왔다. 그 이유는 PDP 셀 내의 에너지 효율이 떨어져 발광 효율이 낮기 때문이다. 발광 효율을 향상시키기 위해서는 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마를 효과적으로 제어하여 효율을 향상시켜야 한다.

국내 PDP 개발 업체들은 일본 후지쯔사가 개발한 3전극 셀 구조 및 구동 방식을 사용하고 있다. 崔 교수팀이 개발한 셀 구조는 4전극 형태로 된 새로운 구조다. PDP 셀 구조를 기존의 3전극 구조 대신 4전극 구조로(그림1 참조) 셀 내의 두 개의 유지 전극 사이에 보조 전극을 삽입했다. 이 보조 전극을 통해 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마 및 벽 전하를 제어함으로 효율을 향상시킬 수 있었다. 초고효율 셀 구조를 안정되게 구동, 디스플레이 할 수 있는 신구동 방식(그림2 참조)의 핵심 원천 기술도 함께 개발하였다.

崔 교수는 “이 핵심 원천 기술을 이용하면 국내 PDP 생산 기업들이 일본 및 미국의 PDP 원천 기술에 대한 사용료 없이 고효율의 디지털 PDP TV 생산이 가능하게 될 것이다. 풀(Full) HD 해상도를 갖는 PDP TV의 밝기가 감소하는 단점을 개선하면 타 디스플레이와의 상업적 경쟁력을 높일 수 있다.”고 말했다.

이 기술은 국내 특허 1건을 등록하고 국제 특허 1건과 국내 특허 2건을 출원중에 있다. 이 연구는 차세대정보디스플레이 기술 개발 사업 및 KAIST 기관고유 사업에 의해 이루어졌다.

2007.04.16 조회수 22277

최경철 교수팀, 세계 최고 고효율 PDP 발광 핵심 원천기술 개발

- PDP 전력 소모 문제 해결할 수 있는 핵심 원천 기술 - 미국 정보 디스플레이 학회(5월) 초청 논문으로 발표 예정

PDP(Plasma Display Panel) 전력 소모를 대폭 개선할 수 있는 고효율 발광 핵심 원천기술이 국내 연구진에 의해 개발되었다.

KAIST(총장 서남표) 전기및전자공학과 최경철(崔景喆, 43) 교수팀은 디지털 TV 대표격인 PDP의 새로운 셀 구조와 구동 방식을 개발했다. 이 기술은 PDP의 발광 효율을 현재보다 4배 이상 높일 수 있는 핵심 원천기술로 오는 5월 21일 미국 롱비치에서 개최되는 SID 2007(Society for Information Display 2007)에 초청논문으로 발표될 예정이다. SID는 세계 최대의 정보 디스플레이 학회다.

기존의 PDP의 발광 효율은 1.5 - 2 lm/W(루멘/와트; 풀 화이트 기준)이었지만, 崔 교수 팀이 개발한 원천 기술을 적용하면 PDP 발광 효율이 12 lm/W(그린 셀 기준; 풀 화이트로 환산하면 8.4 lm/W 이상)까지 얻을 수 있다.

崔 교수팀은 지난 2월 최대 발광 효율 8.7 lm/W(그린 셀 기준)를 달성한 논문을 IEEE 전자기기학회지(IEEE Transaction on Electron Devices)에 게재하여 주목을 받았다. 이후 새로운 구동 방식에 대한 지속적인 연구로 세계 최고인 12 lm/W의 발광 효율을 달성했다.

PDP는 다른 디스플레이 소자에 비해 정격 소비 전력이 높은 디스플레이 소자로 인식되어 왔다. 그 이유는 PDP 셀 내의 에너지 효율이 떨어져 발광 효율이 낮기 때문이다. 발광 효율을 향상시키기 위해서는 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마를 효과적으로 제어하여 효율을 향상시켜야 한다.

국내 PDP 개발 업체들은 일본 후지쯔사가 개발한 3전극 셀 구조 및 구동 방식을 사용하고 있다. 崔 교수팀이 개발한 셀 구조는 4전극 형태로 된 새로운 구조다. PDP 셀 구조를 기존의 3전극 구조 대신 4전극 구조로(그림1 참조) 셀 내의 두 개의 유지 전극 사이에 보조 전극을 삽입했다. 이 보조 전극을 통해 PDP 셀 내의 마이크로 플라즈마 및 벽 전하를 제어함으로 효율을 향상시킬 수 있었다. 초고효율 셀 구조를 안정되게 구동, 디스플레이 할 수 있는 신구동 방식(그림2 참조)의 핵심 원천 기술도 함께 개발하였다.

崔 교수는 “이 핵심 원천 기술을 이용하면 국내 PDP 생산 기업들이 일본 및 미국의 PDP 원천 기술에 대한 사용료 없이 고효율의 디지털 PDP TV 생산이 가능하게 될 것이다. 풀(Full) HD 해상도를 갖는 PDP TV의 밝기가 감소하는 단점을 개선하면 타 디스플레이와의 상업적 경쟁력을 높일 수 있다.”고 말했다.

이 기술은 국내 특허 1건을 등록하고 국제 특허 1건과 국내 특허 2건을 출원중에 있다. 이 연구는 차세대정보디스플레이 기술 개발 사업 및 KAIST 기관고유 사업에 의해 이루어졌다.

2007.04.16 조회수 22277 고규영 교수, 만성 신장질환 치료 새 가능성 열어

전북대 의대 박성광 교수팀, KAIST 생명과학과 고규영 교수팀 공동 연구,

혈관형성촉진제 콤프앤지원, 신장병에도 획기적 치료 가능성 입증

세계 최고 신장 관련 학술지 미국신장학회지 9월호 게재 예정

전북대 의대 박성광(朴聖光, 51) 교수팀과 KAIST 생명과학과 고규영(高圭永, 48) 교수팀의 신장질환 치료제 가능성 개발 연구 결과가 세계 최고의 신장 관련 학술지인 미국신장학회지 (Journal of American Society of Nephrology) 9월호에 게재된다.

"일측 요관폐쇄 동물모형에서 신반흔에 대한 콤프앤지원의 개선 효과(COMP-angiopoietin-1 ameliorates renal fibrosis in a unilateral ureteral obstruction model)"라는 제목의 이 연구결과는 그 중요성을 감안, 8월 3일 인터넷판에 먼저 공개했다.

신장병 환자가 조기에 치료되지 못하고 투석이나 신장 이식단계까지 가게 되는 이유는 마땅한 치료법이 없기 때문이다. 朴 교수팀과 高 교수팀은 신장의 모세혈관 손상이 신장질환 진행의 주요 원인이 될 수도 있다는 점에 주목했다. 두 연구팀은 高 교수와 바이오벤처기업 제넥셀이 개발 중인 혈관형성촉진제 콤프앤지원(COMP-Ang1)을 신장병 생쥐에 투여했다. 이 실험에서 콤프앤지원은 놀랍게도 병든 신장의 모세혈관들을 대부분 재생시켰을 뿐만 아니라, 신장의 염증 반응과 섬유화 반응을 억제, 신장병 진행을 막는데 성공했다. 콤프앤지원이 족부궤양 뿐만 아니라 신장병 치료에도 획기적인 약이 될 수 있는 가능성을 증명한 것이다.

신장은 우리 몸의 노폐물을 걸러내 소변을 만드는 기관이다. 신장병은 일단 어느 정도까지 진행되면 회복되지 못하고 계속 악화되어 만성신부전에 도달한다. 이렇게 되면 우리 몸에 노폐물이 축적되어 요독증이 발생하고 결국 투석이나 신장 이식을 받아야 한다. 투석이나 신장이식을 언론보도에서도 자주 접할 만큼 신장병은 흔하면서도 심각한 질환이다. 만성신부전은 국민건강보험공단에서 지급되는 요양급여 중 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 지속적으로 혈액투석을 받고 있거나 신장이식 시술을 받은 만성 신부전 환자는 국내에서만도 2002년말 기준 3만4천2백명 정도인 것으로 보고된 바 있으며, 매년 그 수가 10% 씩 증가하고 있다. 미국 신장학회(ASN)의 최근 자료 (www.asn-online.org)에 의하면, 미국의 경우 20세 이상의 만성 신장질환 환자는 2천만 명 이상에 달하며, 이들 중에서 투석이나 신장이식이 필요한 말기 환자만도 39만 명에 달한다. 미국 연방정부의 의료보험인 메디케어(Medicare)는 말기 만성신부전 환자 처치를 위해 2005년도에만 14조 원을 지출한 바 있다.

공동 연구자인 고규영 KAIST 교수는 “현재 제넥셀에서 임상시험용 샘플의 공정 개발이 진행되고 있다. 준비가 되는대로 전북대 박성광 교수팀과 협력, 신장병 환자를 대상으로 한 임상 시험의 가능성을 상의할 계획이다.”고 밝혔다.

2006.08.07 조회수 20373

고규영 교수, 만성 신장질환 치료 새 가능성 열어

전북대 의대 박성광 교수팀, KAIST 생명과학과 고규영 교수팀 공동 연구,

혈관형성촉진제 콤프앤지원, 신장병에도 획기적 치료 가능성 입증

세계 최고 신장 관련 학술지 미국신장학회지 9월호 게재 예정

전북대 의대 박성광(朴聖光, 51) 교수팀과 KAIST 생명과학과 고규영(高圭永, 48) 교수팀의 신장질환 치료제 가능성 개발 연구 결과가 세계 최고의 신장 관련 학술지인 미국신장학회지 (Journal of American Society of Nephrology) 9월호에 게재된다.

"일측 요관폐쇄 동물모형에서 신반흔에 대한 콤프앤지원의 개선 효과(COMP-angiopoietin-1 ameliorates renal fibrosis in a unilateral ureteral obstruction model)"라는 제목의 이 연구결과는 그 중요성을 감안, 8월 3일 인터넷판에 먼저 공개했다.

신장병 환자가 조기에 치료되지 못하고 투석이나 신장 이식단계까지 가게 되는 이유는 마땅한 치료법이 없기 때문이다. 朴 교수팀과 高 교수팀은 신장의 모세혈관 손상이 신장질환 진행의 주요 원인이 될 수도 있다는 점에 주목했다. 두 연구팀은 高 교수와 바이오벤처기업 제넥셀이 개발 중인 혈관형성촉진제 콤프앤지원(COMP-Ang1)을 신장병 생쥐에 투여했다. 이 실험에서 콤프앤지원은 놀랍게도 병든 신장의 모세혈관들을 대부분 재생시켰을 뿐만 아니라, 신장의 염증 반응과 섬유화 반응을 억제, 신장병 진행을 막는데 성공했다. 콤프앤지원이 족부궤양 뿐만 아니라 신장병 치료에도 획기적인 약이 될 수 있는 가능성을 증명한 것이다.

신장은 우리 몸의 노폐물을 걸러내 소변을 만드는 기관이다. 신장병은 일단 어느 정도까지 진행되면 회복되지 못하고 계속 악화되어 만성신부전에 도달한다. 이렇게 되면 우리 몸에 노폐물이 축적되어 요독증이 발생하고 결국 투석이나 신장 이식을 받아야 한다. 투석이나 신장이식을 언론보도에서도 자주 접할 만큼 신장병은 흔하면서도 심각한 질환이다. 만성신부전은 국민건강보험공단에서 지급되는 요양급여 중 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 지속적으로 혈액투석을 받고 있거나 신장이식 시술을 받은 만성 신부전 환자는 국내에서만도 2002년말 기준 3만4천2백명 정도인 것으로 보고된 바 있으며, 매년 그 수가 10% 씩 증가하고 있다. 미국 신장학회(ASN)의 최근 자료 (www.asn-online.org)에 의하면, 미국의 경우 20세 이상의 만성 신장질환 환자는 2천만 명 이상에 달하며, 이들 중에서 투석이나 신장이식이 필요한 말기 환자만도 39만 명에 달한다. 미국 연방정부의 의료보험인 메디케어(Medicare)는 말기 만성신부전 환자 처치를 위해 2005년도에만 14조 원을 지출한 바 있다.

공동 연구자인 고규영 KAIST 교수는 “현재 제넥셀에서 임상시험용 샘플의 공정 개발이 진행되고 있다. 준비가 되는대로 전북대 박성광 교수팀과 협력, 신장병 환자를 대상으로 한 임상 시험의 가능성을 상의할 계획이다.”고 밝혔다.

2006.08.07 조회수 20373 세계에서 가장 작은 나노전자소자 공동 개발

KAIST 최양규 교수팀 / 나노종합팹센터 공동 연구

새로운 구조의 3차원 3nm급 나노전자소자(FinFET) 공동개발

현재 반도체소자 기술의 한계를 극복하여 향후 세계 반도체 시장에서 유리한 입지 확보

KAIST (총장 로버트 러플린) 최양규 교수팀과 나노종합팹센터(소장 이희철)가 테라급 차세대 반도체소자에 적용 가능한 세계에서 가장 작은 새로운 구조의 3차원 3nm급 ‘나노전자소자(FinFET)’를 공동 개발하는데 성공했다

이번에 공동 개발한 나노전자소자는 게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 새로운 형태의 3차원 구조를 고안하여 3nm급 트랜지스터를 개발한 것이다.

이것은 기존의 실리콘 반도체 기술의 한계를 한단계 진전시킨 의미 있는 연구 결과이다.

칩의 집적도를 높이기 위한 5nm급 나노소자 구현은 기존의 실리콘 기술이 아닌 탄소나노튜브나 분자소자 등과 같은 신소재를 사용해야 할 것으로 예상되었으나, 본 연구 결과는 실리콘 기술만으로도 5nm급 이하 소자 구현이 가능하고 ‘무어의 법칙’이 향후 20년 이상 계속 유지될 수 있다는 가능성을 제시했다.

현재까지 발표된 세계에서 가장 작은 소자는 2003년 12월 일본 NEC가 국제전자소자회의(IEDM)에서 발표한 ‘표준형 2차원 평면 소자구조를 이용한 4nm 소자’로 알려져 있으나, 이는 누설 전류가 크고 동작 시 충분한 전류를 얻지 못하는 등 만족스러운 소자 특성을 얻지는 못했다.

그러나 공동 개발된 3차원 구조(게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 구조)는 NEC의 4nm 소자에 비해 소자의 크기가 작을 뿐만 아니라 ‘단채널 효과’가 크게 개선된 결과를 얻었다.

이번에 공동 개발된 나노소자는 프로세서나 테라급 DRAM, SRAM, 플래시 메모리 소자로 응용이 가능하며, 휴대인터넷, 동영상 회의, 입는 컴퓨터 등의 차세대 정보처리 기기의 필수부품으로 사용될 것으로 전망되며, 컴퓨터의 두뇌에 해당되는 마이크로프로세서에 이 나노소자를 적용할 경우 처리속도가 100GHz (현재보다 25배 빠름)를 넘을 수 있을 것으로 예상된다.

전체 반도체 시장의 연평균 성장률을 7%로 가정할 경우 그 시장 규모가 2015년에는 480조로 예상되는데, 이 중 공동 개발된 3nm급 3차원 소자가 약 35% 정도를 차지할 것으로 기대된다.

이번 공동 연구개발을 통하여 얻은 차세대 나노 집적회로의 원천기술 및 응용기술은 앞으로도 우리나라가 세계 반도체 시장에서 유리한 입지를 확보하는데 기여할 것으로 평가된다.

이번 연구 성과는 오는 6월 13일 미국 하와이에서 개막되는 권위적인 국제 학술회의인 “초고집적회로 국제학회(Symposium on VLSI Technology)”에서 발표될 예정이다.

앞으로 한국과학기술원과 나노종합팹센터는 공동 프로젝트를 통하여 단위소자뿐만 아니라 3nm FinFET 제작 기술을 응용한 아날로그 및 디지털 RF 회로 등에 접목하는 양산성에 대한 추가적인 연구를 계속 진행할 예정이다.

※ 1테라 NAND 플래시는 엄지 손톱만한 크기의 칩 속에 12,500년분의 신문기사와 50만곡의 MP3 파일, 1,250편의 DVD 영화를 저장할 수 있고, 나노소자 칩을 가로, 세로에 각각 10개씩 배열하여 휴대하면 한 사람이 일생동안 보고 들은 것을 모두 저장할 수 있는 용량

2006.03.17 조회수 22640

세계에서 가장 작은 나노전자소자 공동 개발

KAIST 최양규 교수팀 / 나노종합팹센터 공동 연구

새로운 구조의 3차원 3nm급 나노전자소자(FinFET) 공동개발

현재 반도체소자 기술의 한계를 극복하여 향후 세계 반도체 시장에서 유리한 입지 확보

KAIST (총장 로버트 러플린) 최양규 교수팀과 나노종합팹센터(소장 이희철)가 테라급 차세대 반도체소자에 적용 가능한 세계에서 가장 작은 새로운 구조의 3차원 3nm급 ‘나노전자소자(FinFET)’를 공동 개발하는데 성공했다

이번에 공동 개발한 나노전자소자는 게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 새로운 형태의 3차원 구조를 고안하여 3nm급 트랜지스터를 개발한 것이다.

이것은 기존의 실리콘 반도체 기술의 한계를 한단계 진전시킨 의미 있는 연구 결과이다.

칩의 집적도를 높이기 위한 5nm급 나노소자 구현은 기존의 실리콘 기술이 아닌 탄소나노튜브나 분자소자 등과 같은 신소재를 사용해야 할 것으로 예상되었으나, 본 연구 결과는 실리콘 기술만으로도 5nm급 이하 소자 구현이 가능하고 ‘무어의 법칙’이 향후 20년 이상 계속 유지될 수 있다는 가능성을 제시했다.

현재까지 발표된 세계에서 가장 작은 소자는 2003년 12월 일본 NEC가 국제전자소자회의(IEDM)에서 발표한 ‘표준형 2차원 평면 소자구조를 이용한 4nm 소자’로 알려져 있으나, 이는 누설 전류가 크고 동작 시 충분한 전류를 얻지 못하는 등 만족스러운 소자 특성을 얻지는 못했다.

그러나 공동 개발된 3차원 구조(게이트가 채널의 전면을 감싸고 있는 구조)는 NEC의 4nm 소자에 비해 소자의 크기가 작을 뿐만 아니라 ‘단채널 효과’가 크게 개선된 결과를 얻었다.

이번에 공동 개발된 나노소자는 프로세서나 테라급 DRAM, SRAM, 플래시 메모리 소자로 응용이 가능하며, 휴대인터넷, 동영상 회의, 입는 컴퓨터 등의 차세대 정보처리 기기의 필수부품으로 사용될 것으로 전망되며, 컴퓨터의 두뇌에 해당되는 마이크로프로세서에 이 나노소자를 적용할 경우 처리속도가 100GHz (현재보다 25배 빠름)를 넘을 수 있을 것으로 예상된다.

전체 반도체 시장의 연평균 성장률을 7%로 가정할 경우 그 시장 규모가 2015년에는 480조로 예상되는데, 이 중 공동 개발된 3nm급 3차원 소자가 약 35% 정도를 차지할 것으로 기대된다.

이번 공동 연구개발을 통하여 얻은 차세대 나노 집적회로의 원천기술 및 응용기술은 앞으로도 우리나라가 세계 반도체 시장에서 유리한 입지를 확보하는데 기여할 것으로 평가된다.

이번 연구 성과는 오는 6월 13일 미국 하와이에서 개막되는 권위적인 국제 학술회의인 “초고집적회로 국제학회(Symposium on VLSI Technology)”에서 발표될 예정이다.

앞으로 한국과학기술원과 나노종합팹센터는 공동 프로젝트를 통하여 단위소자뿐만 아니라 3nm FinFET 제작 기술을 응용한 아날로그 및 디지털 RF 회로 등에 접목하는 양산성에 대한 추가적인 연구를 계속 진행할 예정이다.

※ 1테라 NAND 플래시는 엄지 손톱만한 크기의 칩 속에 12,500년분의 신문기사와 50만곡의 MP3 파일, 1,250편의 DVD 영화를 저장할 수 있고, 나노소자 칩을 가로, 세로에 각각 10개씩 배열하여 휴대하면 한 사람이 일생동안 보고 들은 것을 모두 저장할 수 있는 용량

2006.03.17 조회수 22640 생명화학공학과 양승만 교수팀 연구결과, 네이처誌 하이라이트로 소개

물방울 이용 나노트렌지스트 만든다”

생명화학공학과 양승만(梁承萬, 55) 교수팀에서 수행한 연구결과가 2월 2일자 네이처誌 하이라이트로 소개됐다.

네이처誌는 “News and Views”란에 네이처誌에 게재된 논문 가운데 2-3편과 그 밖에 국제적으로 저명한 학술지에 게재된 논문들 가운데 학술적 가치와 기술 혁신성이 높은 것들을 매주 1-2편 선정하여 논문 내용을 논평과 함께 특필하고 있다.

이번 네이처誌에 소개된 연구는 양승만 교수팀에서 “액적내부에서 혼성콜로이드입자의 자기조립(Self-organization of Bidisperse Colloids in Water Droplets)" 이라는 제목으로 화학분야 가장 권위 있는 학술지의 하나인 미국 화학회지 (Journal of the American Chemical Society: JACS)에 최근 게재됐다. 이 논문은 양승만 교수팀 조영상씨의 박사 학위 논문 일부로 수행된 것이다.

이 연구의 핵심 아이디어는 나노미터 수준의 작은 입자와 마이크로미터 크기의 큰 입자를 지름이 약 50마이크로미터 정도(머리카락 굵기의 약 절반 정도)의 물방울 속에 정해진 수만큼 가두고 물을 서서히 증발 시키면 입자들이 스스로 규칙적인 구조로 조립된다는 것이다. 즉 큰 입자와 작은 입자들이 자기조립을 하면서 작은 입자가 큰 입자 사이에 규칙적으로 쌓이게 된다. 네이처誌는 이 연구의 독창성과 발전가능성을 상세히 해설하고 있다.

네이처誌는 이 연구가 특별히 조명 받아야 하는 이유를 크게 두가지로 나누어 다음과 같이 설명하고 있다.

첫째, 이러한 자기조립 소재는 고밀도 정보처리를 위한 나노트랜지스터로 쓰일 수 있다는 점이다. 이는 반도체 나노입자와 절연체 마이크로입자로 구성된 자기조립 소재가 트랜지스터의 기능을 보유하기 때문이다.

둘째, 벽돌로 건축물을 쌓듯이 큰 입자로 구성된 자기조립 소재를 나노 벽돌로 이용, 3차원 구조물을 조립하면 소위 다이아몬드 격자구조의 광자결정(photonic crystal)을 만들 수 있다는 것이다. 이러한 다이아몬드 격자구조를 갖는 광자결정은 완전히 열려 있는 광밴드갭(photonic bandgap)을 보유하고 있다. 즉, 이 구조의 광자결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 입사각에 관계없이 완전히 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

이 광자결정은 광자(빛)가 정보를 처리하는 미래에 오늘날의 반도체와 같은 역할을 할 것이므로 ‘빛의 반도체’라 불린다. 광자결정의 특수한 기능으로 인하여 나노레이저, 다중파장의 광정보를 처리할 수 있는 수퍼프리즘(superprism), 광도파로(waveguide) 등 차세대 광통신 소자와 현재의 컴퓨터 속도를 획기적으로 높일 수 있는 수십 테라급 초고속 정보처리능력을 갖춘 광자컴퓨터의 개발에 필요한 소재로 주목 받고 있으며 사이언스誌에서는 21세 가장 주목받는 핵심 기술 10개 중에 하나로 선정한 바 있다.

이밖에도 마이크로 입자의 표면을 형광체와 DNA로 도핑하면 개개의 입자들이 각각 다른 정보를 전달하는 나노 리포터(nano-reporter)로 작용할 수 있고, 이들을 조합라이브러리(combinatorial library) 형태를 구현하면 발현된 정보를 한꺼번에 생물학적 또는 광학적으로 인코딩하여 방대한 바이오정보를 신속하게 처리할 수 있다.

<복합 콜로이드를 이용하여 제조한 혼성 콜로이드분자>

2006.02.03 조회수 26061

생명화학공학과 양승만 교수팀 연구결과, 네이처誌 하이라이트로 소개

물방울 이용 나노트렌지스트 만든다”

생명화학공학과 양승만(梁承萬, 55) 교수팀에서 수행한 연구결과가 2월 2일자 네이처誌 하이라이트로 소개됐다.

네이처誌는 “News and Views”란에 네이처誌에 게재된 논문 가운데 2-3편과 그 밖에 국제적으로 저명한 학술지에 게재된 논문들 가운데 학술적 가치와 기술 혁신성이 높은 것들을 매주 1-2편 선정하여 논문 내용을 논평과 함께 특필하고 있다.

이번 네이처誌에 소개된 연구는 양승만 교수팀에서 “액적내부에서 혼성콜로이드입자의 자기조립(Self-organization of Bidisperse Colloids in Water Droplets)" 이라는 제목으로 화학분야 가장 권위 있는 학술지의 하나인 미국 화학회지 (Journal of the American Chemical Society: JACS)에 최근 게재됐다. 이 논문은 양승만 교수팀 조영상씨의 박사 학위 논문 일부로 수행된 것이다.

이 연구의 핵심 아이디어는 나노미터 수준의 작은 입자와 마이크로미터 크기의 큰 입자를 지름이 약 50마이크로미터 정도(머리카락 굵기의 약 절반 정도)의 물방울 속에 정해진 수만큼 가두고 물을 서서히 증발 시키면 입자들이 스스로 규칙적인 구조로 조립된다는 것이다. 즉 큰 입자와 작은 입자들이 자기조립을 하면서 작은 입자가 큰 입자 사이에 규칙적으로 쌓이게 된다. 네이처誌는 이 연구의 독창성과 발전가능성을 상세히 해설하고 있다.

네이처誌는 이 연구가 특별히 조명 받아야 하는 이유를 크게 두가지로 나누어 다음과 같이 설명하고 있다.

첫째, 이러한 자기조립 소재는 고밀도 정보처리를 위한 나노트랜지스터로 쓰일 수 있다는 점이다. 이는 반도체 나노입자와 절연체 마이크로입자로 구성된 자기조립 소재가 트랜지스터의 기능을 보유하기 때문이다.

둘째, 벽돌로 건축물을 쌓듯이 큰 입자로 구성된 자기조립 소재를 나노 벽돌로 이용, 3차원 구조물을 조립하면 소위 다이아몬드 격자구조의 광자결정(photonic crystal)을 만들 수 있다는 것이다. 이러한 다이아몬드 격자구조를 갖는 광자결정은 완전히 열려 있는 광밴드갭(photonic bandgap)을 보유하고 있다. 즉, 이 구조의 광자결정은 특정한 파장 영역대의 빛만을 입사각에 관계없이 완전히 반사시키는 기능을 보유하게 된다.

이 광자결정은 광자(빛)가 정보를 처리하는 미래에 오늘날의 반도체와 같은 역할을 할 것이므로 ‘빛의 반도체’라 불린다. 광자결정의 특수한 기능으로 인하여 나노레이저, 다중파장의 광정보를 처리할 수 있는 수퍼프리즘(superprism), 광도파로(waveguide) 등 차세대 광통신 소자와 현재의 컴퓨터 속도를 획기적으로 높일 수 있는 수십 테라급 초고속 정보처리능력을 갖춘 광자컴퓨터의 개발에 필요한 소재로 주목 받고 있으며 사이언스誌에서는 21세 가장 주목받는 핵심 기술 10개 중에 하나로 선정한 바 있다.

이밖에도 마이크로 입자의 표면을 형광체와 DNA로 도핑하면 개개의 입자들이 각각 다른 정보를 전달하는 나노 리포터(nano-reporter)로 작용할 수 있고, 이들을 조합라이브러리(combinatorial library) 형태를 구현하면 발현된 정보를 한꺼번에 생물학적 또는 광학적으로 인코딩하여 방대한 바이오정보를 신속하게 처리할 수 있다.

<복합 콜로이드를 이용하여 제조한 혼성 콜로이드분자>

2006.02.03 조회수 26061 김종환교수, 유전자·염색체 갖는 로봇, 세계 최초 개발

KAIST 김종환(전자전산학과)교수가 유전자와 염색체를 갖는 인공생명체로서의 로봇을 세계 최초로 개발했다. KAIST ITRC-지능로봇연구센터 소장인 김종환 교수는 지난해 5월 개발해 공개했던 유비쿼터스 로봇(유비봇)인 `리티"(Rity)에 14개의 인공 염색체를 각각 부여한 결과, 제 각각의 ` 성격"(personality)을 갖는 것을 확인했다고 최근 밝혔다.

로봇 염색체란 생각하고 느끼고 추론하고 욕구와 의지를 표현할 수 있는 로봇을 만들기 위해 컴퓨터로 처리된 일련의 지시체계(소프트웨어 프로그램)다. 각각의 염색체를 부여 받은 리티들은 같은 환경에서 어떤 자극을 주었을 때 어떤 것은 지루해했지만 다른 것들은 주인을 알아보고 펄떡거리면서 `기쁨"을 표현하는 다른 반응을 보였다.

왜냐하면 그들은 각기 다른 개성을 가지고 있고 그 개성은 전적으로 자신의 유전자에 좌우되기 때문이다. 리티는 김교수가 CCD 디지털카메라를 통해 실제 물리적 공간에 있는 인간과 상호 작용이 가능하도록 만든 강아지 모양의 3D 가상(컴퓨터 가상세계 안에서 살고 있는)소봇(Sobot). 소봇이란 네트워크를 통해 이동하며 언제 어디서든지 접속할 수 있고 자율적인 상황 인식과 사용자와 끊임없는 상호 작용이 가능한 소프트웨어로만 구성된 로봇을 말한다.

리티의 가상 환경은 3가지 물체와 주인 1명의 얼굴, 빛과 소리, 온도 센서, 접촉 센서, 시각 센서, 자이로 센서, 내부 타이머를 가지고 있고 이를 바탕으로 47가지의 자극 정보를 인식할 수 있다. 특히 행동 기반 및 학습 능력을 갖춘 인공 생명체로서 77가지 행동을 나타낼 수 있다.

김 교수는 지난해 12월 뉴질랜드에서 열린 `제2회 자율 로봇 및 에이전트에 관한 국제학회"(ICARA)의 기조강연(Keynote Speech)에서 이 같이 로봇의 `성격" 을 결정하는 14개의 인공 염색체에 대해 발표했고 현지 언론이 이를 크게 보도했다고 센터측은 밝혔다.

또 캐나다 9개 유력 일간지들도 지난 19일자로 1면 등 주요 면에 이 소식을 일제히 실었다. 센터측은 이 신문들이 `인공생명체 유전자 코드 발명- 인간처럼 말하고 느낄 수 있는 로봇이 곧 나타날 것", `인공생명체의 기원, 한국의 발명가, 생각하고 느끼고 복제까지 할 수 있는 유전자를 가진 로봇창조 가능성 제기"와 같은 제목으로 크게 보도했다고 소개했다.

KAIST ITRC-지능로봇연구센터 관계자는 "김교수의 이런 연구는 그동안 많은 로봇 연구자들이 로봇의 지능을 높이고 어떻게 인간처럼 움직일 수 있게 하는데만 주력해온 것과 달리 찰스 다윈의 `종의 기원"과 같이 인공생명체로서의 로봇 종의 기원(시작)에 관한 것이어서 국내외 학계에 신선한 충격을 주고 있다"고 말했다.

그는 이어 "현재 리티는 단지 14개의 염색체를 약 2천 바이트의 데이터로 가지고 있지만 미래의 종들에게는 복잡한 유전적 특성과 더 많은 염색체가 부여될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

2005.01.31 조회수 24309

김종환교수, 유전자·염색체 갖는 로봇, 세계 최초 개발

KAIST 김종환(전자전산학과)교수가 유전자와 염색체를 갖는 인공생명체로서의 로봇을 세계 최초로 개발했다. KAIST ITRC-지능로봇연구센터 소장인 김종환 교수는 지난해 5월 개발해 공개했던 유비쿼터스 로봇(유비봇)인 `리티"(Rity)에 14개의 인공 염색체를 각각 부여한 결과, 제 각각의 ` 성격"(personality)을 갖는 것을 확인했다고 최근 밝혔다.

로봇 염색체란 생각하고 느끼고 추론하고 욕구와 의지를 표현할 수 있는 로봇을 만들기 위해 컴퓨터로 처리된 일련의 지시체계(소프트웨어 프로그램)다. 각각의 염색체를 부여 받은 리티들은 같은 환경에서 어떤 자극을 주었을 때 어떤 것은 지루해했지만 다른 것들은 주인을 알아보고 펄떡거리면서 `기쁨"을 표현하는 다른 반응을 보였다.

왜냐하면 그들은 각기 다른 개성을 가지고 있고 그 개성은 전적으로 자신의 유전자에 좌우되기 때문이다. 리티는 김교수가 CCD 디지털카메라를 통해 실제 물리적 공간에 있는 인간과 상호 작용이 가능하도록 만든 강아지 모양의 3D 가상(컴퓨터 가상세계 안에서 살고 있는)소봇(Sobot). 소봇이란 네트워크를 통해 이동하며 언제 어디서든지 접속할 수 있고 자율적인 상황 인식과 사용자와 끊임없는 상호 작용이 가능한 소프트웨어로만 구성된 로봇을 말한다.

리티의 가상 환경은 3가지 물체와 주인 1명의 얼굴, 빛과 소리, 온도 센서, 접촉 센서, 시각 센서, 자이로 센서, 내부 타이머를 가지고 있고 이를 바탕으로 47가지의 자극 정보를 인식할 수 있다. 특히 행동 기반 및 학습 능력을 갖춘 인공 생명체로서 77가지 행동을 나타낼 수 있다.

김 교수는 지난해 12월 뉴질랜드에서 열린 `제2회 자율 로봇 및 에이전트에 관한 국제학회"(ICARA)의 기조강연(Keynote Speech)에서 이 같이 로봇의 `성격" 을 결정하는 14개의 인공 염색체에 대해 발표했고 현지 언론이 이를 크게 보도했다고 센터측은 밝혔다.

또 캐나다 9개 유력 일간지들도 지난 19일자로 1면 등 주요 면에 이 소식을 일제히 실었다. 센터측은 이 신문들이 `인공생명체 유전자 코드 발명- 인간처럼 말하고 느낄 수 있는 로봇이 곧 나타날 것", `인공생명체의 기원, 한국의 발명가, 생각하고 느끼고 복제까지 할 수 있는 유전자를 가진 로봇창조 가능성 제기"와 같은 제목으로 크게 보도했다고 소개했다.

KAIST ITRC-지능로봇연구센터 관계자는 "김교수의 이런 연구는 그동안 많은 로봇 연구자들이 로봇의 지능을 높이고 어떻게 인간처럼 움직일 수 있게 하는데만 주력해온 것과 달리 찰스 다윈의 `종의 기원"과 같이 인공생명체로서의 로봇 종의 기원(시작)에 관한 것이어서 국내외 학계에 신선한 충격을 주고 있다"고 말했다.

그는 이어 "현재 리티는 단지 14개의 염색체를 약 2천 바이트의 데이터로 가지고 있지만 미래의 종들에게는 복잡한 유전적 특성과 더 많은 염색체가 부여될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

2005.01.31 조회수 24309 고규영교수팀 - 건강한 혈관생성단백질 개발

건강한 혈관을 만들고 혈관 내피세포의 손상을 막아주는 단백질이 국내 연구진에 의해 최초로 개발돼 심장병과 뇌중풍 치료에 획기적인 길이 열렸다. KAIST 생명과학과 고규영(高圭永·47) 교수는 13일 세계 최초로 ‘COMP-Ang1’이라는 혈관생성 및 혈관 내피세포 보호 단백질을 조정현 박사와 함께 만들었다고 밝혔다. 이 단백질은 기존 혈관생성물질과 달리 건강하고 염증 없는 혈관을 생성한다고 고 교수는 설명했다. 혈관이 막혀 산소와 영양분의 공급이 차단돼 생기는 심장 허혈증, 심근경색, 뇌중풍 등 허혈성 심장 및 뇌질환 환자에게 건강하고 염증 없는 혈관을 생성시킴으로써 근본적인 치료에 도움을 준다는 것. 이번 연구결과는 그 우수성과 중요성을 인정받아 세계적 학술지인 미국 ‘국립학술원학회지(PNAS)’ 4월호에 이례적으로 2편의 논문으로 나뉘어 게재될 예정이며 국제특허도 출원 중이다.

2004.04.22 조회수 23569

고규영교수팀 - 건강한 혈관생성단백질 개발

건강한 혈관을 만들고 혈관 내피세포의 손상을 막아주는 단백질이 국내 연구진에 의해 최초로 개발돼 심장병과 뇌중풍 치료에 획기적인 길이 열렸다. KAIST 생명과학과 고규영(高圭永·47) 교수는 13일 세계 최초로 ‘COMP-Ang1’이라는 혈관생성 및 혈관 내피세포 보호 단백질을 조정현 박사와 함께 만들었다고 밝혔다. 이 단백질은 기존 혈관생성물질과 달리 건강하고 염증 없는 혈관을 생성한다고 고 교수는 설명했다. 혈관이 막혀 산소와 영양분의 공급이 차단돼 생기는 심장 허혈증, 심근경색, 뇌중풍 등 허혈성 심장 및 뇌질환 환자에게 건강하고 염증 없는 혈관을 생성시킴으로써 근본적인 치료에 도움을 준다는 것. 이번 연구결과는 그 우수성과 중요성을 인정받아 세계적 학술지인 미국 ‘국립학술원학회지(PNAS)’ 4월호에 이례적으로 2편의 논문으로 나뉘어 게재될 예정이며 국제특허도 출원 중이다.

2004.04.22 조회수 23569