-

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

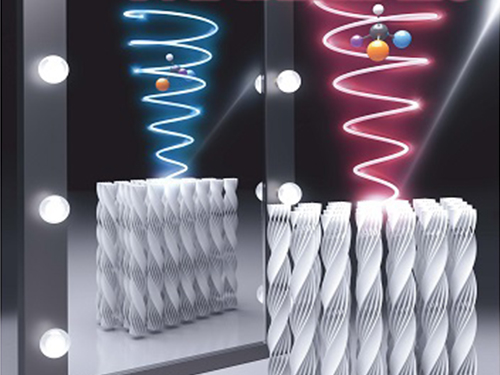

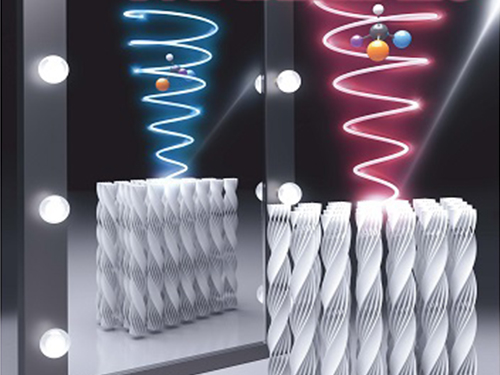

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

2020.01.15

조회수 22377

-

조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

2020.01.09

조회수 20639

-

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

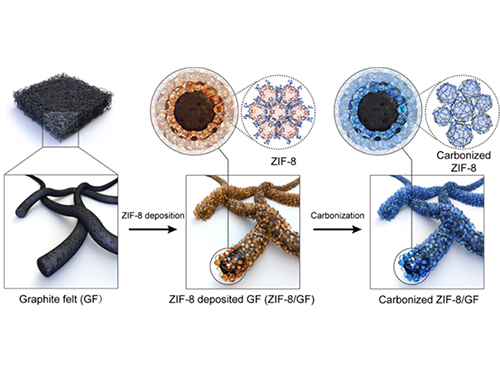

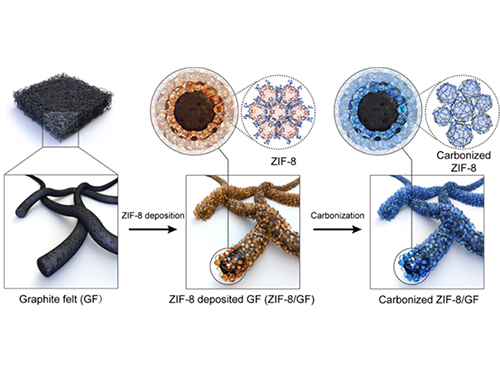

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08

조회수 22098

-

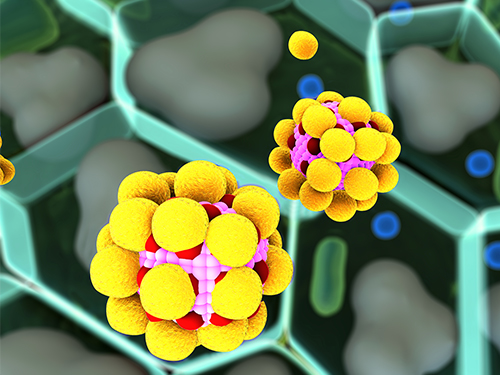

김지한 교수, 인공지능 이용한 다공성 물질 역설계 기술 개발

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성의 다공성 물질을 역설계하는 방법을 개발했다.

김백준, 이상원 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 1월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Inverse Design of Porous Materials Using Artificial Neural Networks)

다공성 물질은 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극(孔劇)을 가지고 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

기존에는 이러한 다공성 물질을 개발하기 위해 반복적인 실험을 통한 시행착오를 거치면서 시간과 비용이 많이 소모됐다. 이러한 낭비를 줄이기 위해 가상 구조를 스크리닝해 다공성 물질 개발을 가속화 하려는 시도들이 있었지만, 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 구조를 발견하지 못한다는 문제가 있었다.

최근에는 인공지능 기반의 역설계로 원하는 물성을 가진 물질을 개발하는 연구가 주목받고 있지만, 지금까지의 연구들은 단순한 소형 분자들 위주로 적용되고 있으며 복잡한 다공성 물질을 설계하는 연구는 보고되지 않았다.

김지한 교수 연구팀은 인공지능 기술과 분자 시뮬레이션 기술을 활용해 다공성 물질의 한 종류인 제올라이트 구조를 설계하는 방법을 개발했다.

연구팀은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)과 기존 분자 시뮬레이션에서 활용되는 3차원 그리드 데이터를 활용해 복잡한 다공성 물질의 특성을 인공지능이 학습하고 생성할 수 있도록 구조를 개발했다.

개발된 인공신경망 생성모델은 3차원 그리드로 이루어진 구조 정보와 흡착 물성 데이터를 같이 학습하게 되며, 학습 과정 안에서 흡착 물성을 빠르게 계산할 수 있다. 이를 통해 에너지 저장 소재의 특성을 효율적으로 학습할 수 있음을 증명했다.

또한, 연구팀은 인공지능 학습 과정에서 기존의 알려진 제올라이트 구조 중 일부를 제외해 학습시켰고, 그 결과 인공지능이 학습하지 않았던 구조들도 생성할 수 있음을 확인했다.

김지한 교수는“인공지능을 이용해 다공성 물질을 설계한 최초의 사례이다”라며 “기체 흡착 용도에 국한된 것이 아니라 다른 물성에도 쉽게 적용할 수 있어 촉매, 분리, 센서 등 다른 분야의 물질 개발에도 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 BK21, 한국연구재단 중견 연구자 지원 사업 그리고 에너지 클라우드 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

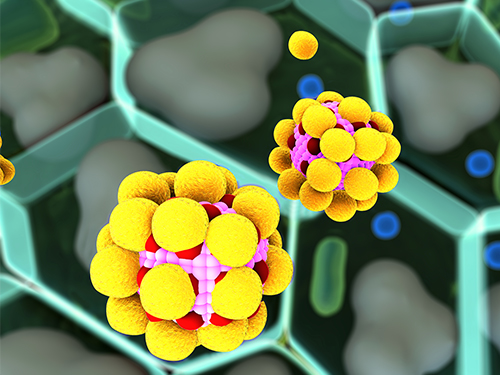

□ 그림 설명

그림 1. 인공지능 기반 다공성 물질(제올라이트) 생성 개요도

김지한 교수, 인공지능 이용한 다공성 물질 역설계 기술 개발

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성의 다공성 물질을 역설계하는 방법을 개발했다.

김백준, 이상원 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 1월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Inverse Design of Porous Materials Using Artificial Neural Networks)

다공성 물질은 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극(孔劇)을 가지고 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

기존에는 이러한 다공성 물질을 개발하기 위해 반복적인 실험을 통한 시행착오를 거치면서 시간과 비용이 많이 소모됐다. 이러한 낭비를 줄이기 위해 가상 구조를 스크리닝해 다공성 물질 개발을 가속화 하려는 시도들이 있었지만, 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 구조를 발견하지 못한다는 문제가 있었다.

최근에는 인공지능 기반의 역설계로 원하는 물성을 가진 물질을 개발하는 연구가 주목받고 있지만, 지금까지의 연구들은 단순한 소형 분자들 위주로 적용되고 있으며 복잡한 다공성 물질을 설계하는 연구는 보고되지 않았다.

김지한 교수 연구팀은 인공지능 기술과 분자 시뮬레이션 기술을 활용해 다공성 물질의 한 종류인 제올라이트 구조를 설계하는 방법을 개발했다.

연구팀은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)과 기존 분자 시뮬레이션에서 활용되는 3차원 그리드 데이터를 활용해 복잡한 다공성 물질의 특성을 인공지능이 학습하고 생성할 수 있도록 구조를 개발했다.

개발된 인공신경망 생성모델은 3차원 그리드로 이루어진 구조 정보와 흡착 물성 데이터를 같이 학습하게 되며, 학습 과정 안에서 흡착 물성을 빠르게 계산할 수 있다. 이를 통해 에너지 저장 소재의 특성을 효율적으로 학습할 수 있음을 증명했다.

또한, 연구팀은 인공지능 학습 과정에서 기존의 알려진 제올라이트 구조 중 일부를 제외해 학습시켰고, 그 결과 인공지능이 학습하지 않았던 구조들도 생성할 수 있음을 확인했다.

김지한 교수는“인공지능을 이용해 다공성 물질을 설계한 최초의 사례이다”라며 “기체 흡착 용도에 국한된 것이 아니라 다른 물성에도 쉽게 적용할 수 있어 촉매, 분리, 센서 등 다른 분야의 물질 개발에도 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 BK21, 한국연구재단 중견 연구자 지원 사업 그리고 에너지 클라우드 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 인공지능 기반 다공성 물질(제올라이트) 생성 개요도

2020.01.07

조회수 16974

-

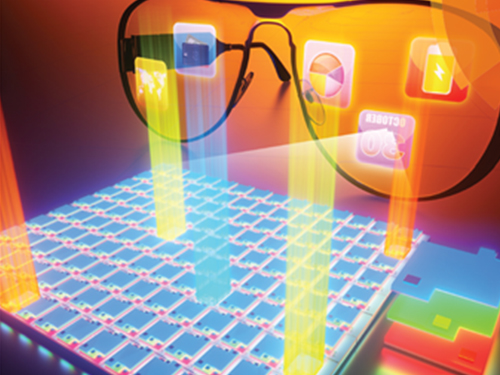

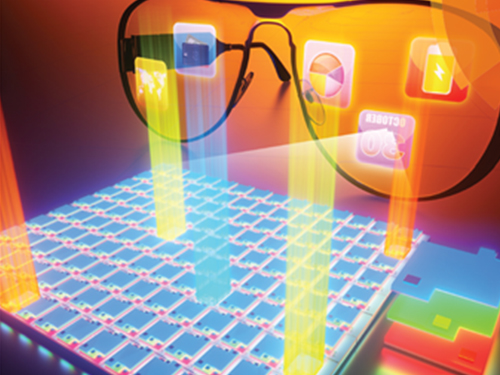

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06

조회수 21628

-

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23

조회수 10407

-

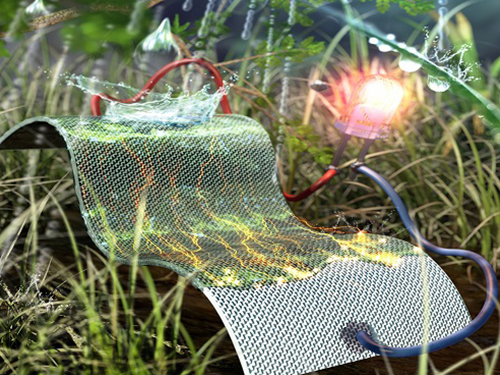

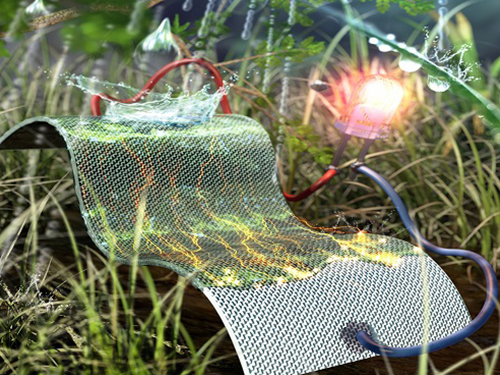

김일두 교수, 물 몇 방울로 전기 만들어내는 기술 개발

〈 배재형 박사과정, 김일두 교수, 윤태광 박사 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 아주 소량의 물(0.15ml) 또는 대기 중의 수분을 자발적으로 흡수하는 조해성 물질을 활용해 전기에너지를 생성하는 친환경 발전기를 개발했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 ‘ACS Nano’ 11월 26일자 논문으로 발표됐다. 또한, 환경 분야의 권위 학술지인 에너지 및 환경과학 (Energy & Environmental Science) 온라인판에 게재됐으며, 1월호 후면 표지 논문으로 발표될 예정이다.

ACS Nano 연구는 증산 작용을 활용한 자가발전기의 원리를 규명한 논문으로 윤태광 박사와 배재형 박사과정 학생이 제 1 저자로 참여했으며, 테크니온 재료공학과의 아브너 로스칠드(Avner Rothschild) 교수가 공저자로 참여했다.

Energy & Environmental Science 논문은 조해성염을 활용하여 대기중의 수분 흡수를 통해 지속적으로 에너지를 생성하는 발전기에 관한 연구내용으로 제 1 저자인 배재형 박사과정과 윤태광 박사의 주도하에 진행이 됐고, 생명화학공학과의 서봉임 박사 , 김지한 교수가 공저자로 참여했다.

김 교수 연구팀은 전도성 탄소 나노 입자가 코팅된 면(cotton)섬유 표면에 소량의 물을 떨어뜨리면 젖은 영역과 마른 영역으로 나뉘게 되면서 작은 양의 전기에너지가 발생하는 것을 발견했다.

이를 통해 물이 완전히 증발하기 전까지 수소 이온이 천천히 이동하며 약 1시간 동안 발전이 가능함을 확인했지만, 물이 완전히 증발하게 되면 전기 발생이 멈추게 된다. 지속적인 발전을 위해서는 주기적으로 물을 떨어뜨려야 하는 실용성 측면에 문제가 있다.

연구팀은 발전 시간을 늘리기 위해 대기 중의 물을 스스로 흡수한 후 천천히 방출하는 조해성 물질 중 하나인 염화칼슘(CaCl2)에 주목했다. 탄소 입자가 코팅된 면섬유의 한쪽 면에 염화칼슘을 묻혔더니, 습도 20% 이상에서는 자발적인 수분 흡착으로 전력이 지속해서 유지되는 결과를 얻었다.

이렇게 개발한 자가발전기 6개를 직렬로 연결해 전압 4.2V, 에너지 밀도 22.4mWh/cm3를 얻어 LED 전구(20mW)의 불을 켜는 데 성공했다.

태양광, 풍력 발전 등 친환경 발전기들이 외부의 환경적인 요소에 제약을 많이 받는 것에 비해 연구팀이 개발한 발전기는 20∼80% 습도 구간에서는 외부에서 물을 공급해 주지 않더라도 전기를 만들어 낼 수 있어 다양한 사물인터넷, 웨어러블 기기 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 "움직이기만 해도 생기는 땀이나 대기 중 흩날리다 사라지는 수분을 에너지원으로 활용할 수 없을까? 라는 의문에서 연구를 시작했다"라며, "조해성 염이 포함된 자가발전기는 일반 대기 환경에서 2주 이상 발전하는 성능을 보임을 확인했고, 사물인터넷용 지속 전력 공급원 또는 자가 발전기 크기 증대를 통해 이차전지를 충전하는 용도 등으로 활용할 수 있다"라고 말했다.

이번 연구 성과는 삼성전자미래육성재단 과제(SRFC-MA1802-05)의 지원으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물의 증산작용을 이용한 자가 발전기

그림2. 식물의 증산 과정을 통해 수분이 순환하는 원리를 모사하여, 수분의 순환을 전기 에너지로 변환하는 발전기

김일두 교수, 물 몇 방울로 전기 만들어내는 기술 개발

〈 배재형 박사과정, 김일두 교수, 윤태광 박사 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 아주 소량의 물(0.15ml) 또는 대기 중의 수분을 자발적으로 흡수하는 조해성 물질을 활용해 전기에너지를 생성하는 친환경 발전기를 개발했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 ‘ACS Nano’ 11월 26일자 논문으로 발표됐다. 또한, 환경 분야의 권위 학술지인 에너지 및 환경과학 (Energy & Environmental Science) 온라인판에 게재됐으며, 1월호 후면 표지 논문으로 발표될 예정이다.

ACS Nano 연구는 증산 작용을 활용한 자가발전기의 원리를 규명한 논문으로 윤태광 박사와 배재형 박사과정 학생이 제 1 저자로 참여했으며, 테크니온 재료공학과의 아브너 로스칠드(Avner Rothschild) 교수가 공저자로 참여했다.

Energy & Environmental Science 논문은 조해성염을 활용하여 대기중의 수분 흡수를 통해 지속적으로 에너지를 생성하는 발전기에 관한 연구내용으로 제 1 저자인 배재형 박사과정과 윤태광 박사의 주도하에 진행이 됐고, 생명화학공학과의 서봉임 박사 , 김지한 교수가 공저자로 참여했다.

김 교수 연구팀은 전도성 탄소 나노 입자가 코팅된 면(cotton)섬유 표면에 소량의 물을 떨어뜨리면 젖은 영역과 마른 영역으로 나뉘게 되면서 작은 양의 전기에너지가 발생하는 것을 발견했다.

이를 통해 물이 완전히 증발하기 전까지 수소 이온이 천천히 이동하며 약 1시간 동안 발전이 가능함을 확인했지만, 물이 완전히 증발하게 되면 전기 발생이 멈추게 된다. 지속적인 발전을 위해서는 주기적으로 물을 떨어뜨려야 하는 실용성 측면에 문제가 있다.

연구팀은 발전 시간을 늘리기 위해 대기 중의 물을 스스로 흡수한 후 천천히 방출하는 조해성 물질 중 하나인 염화칼슘(CaCl2)에 주목했다. 탄소 입자가 코팅된 면섬유의 한쪽 면에 염화칼슘을 묻혔더니, 습도 20% 이상에서는 자발적인 수분 흡착으로 전력이 지속해서 유지되는 결과를 얻었다.

이렇게 개발한 자가발전기 6개를 직렬로 연결해 전압 4.2V, 에너지 밀도 22.4mWh/cm3를 얻어 LED 전구(20mW)의 불을 켜는 데 성공했다.

태양광, 풍력 발전 등 친환경 발전기들이 외부의 환경적인 요소에 제약을 많이 받는 것에 비해 연구팀이 개발한 발전기는 20∼80% 습도 구간에서는 외부에서 물을 공급해 주지 않더라도 전기를 만들어 낼 수 있어 다양한 사물인터넷, 웨어러블 기기 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 "움직이기만 해도 생기는 땀이나 대기 중 흩날리다 사라지는 수분을 에너지원으로 활용할 수 없을까? 라는 의문에서 연구를 시작했다"라며, "조해성 염이 포함된 자가발전기는 일반 대기 환경에서 2주 이상 발전하는 성능을 보임을 확인했고, 사물인터넷용 지속 전력 공급원 또는 자가 발전기 크기 증대를 통해 이차전지를 충전하는 용도 등으로 활용할 수 있다"라고 말했다.

이번 연구 성과는 삼성전자미래육성재단 과제(SRFC-MA1802-05)의 지원으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물의 증산작용을 이용한 자가 발전기

그림2. 식물의 증산 과정을 통해 수분이 순환하는 원리를 모사하여, 수분의 순환을 전기 에너지로 변환하는 발전기

2019.12.16

조회수 18128

-

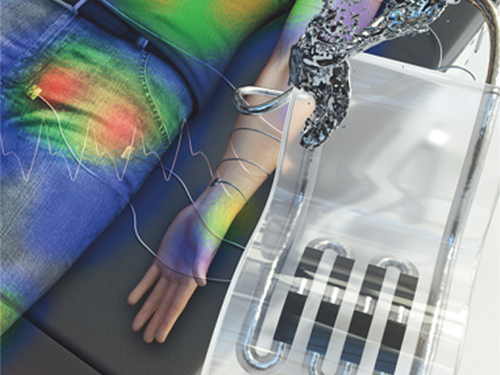

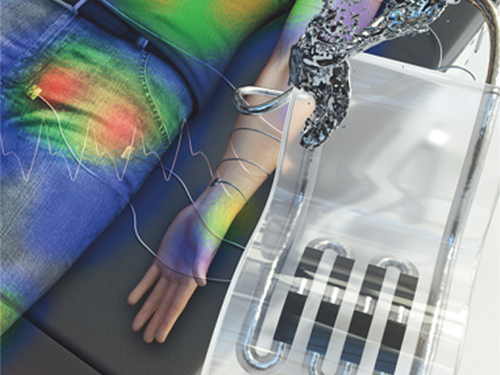

박인규 교수, 헬스 모니터링용 고감도 유연 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀에서 생체 신호 및 신체 압력 모니터링에 활용이 가능한 액체 금속 기반 웨어러블 유연 압력 센서를 개발했다.

이 기술을 통해 맥박, 혈압 등 다양한 중요 생체 신호를 연속적으로 모니터링하고 욕창과 같은 압력으로 인해 비롯한 여러 질병을 예방할 수 있는 시스템으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김규영 박사과정이 1저자, 오용석 연구교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스트 헬스케어 머터리얼스(Advanced Healthcare Materials)’11월 21일자 표지논문에 게재됐다. (논문명: Highly Sensitive and Wearable Liquid Metal‐Based Pressure Sensor for Health Monitoring Applications: Integration of a 3D‐Printed Microbump Array with the Microchannel)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되고 있다. 기능성 소재를 기반으로 다양한 고감도의 유연 센서가 많이 개발되고 있지만, 기존 고체 소재 기반 센서는 웨어러블 디바이스로 활용되기에 신축성, 신호 반복성 및 안정성 측면에서 한계를 보인다.

이러한 점을 보완하기 위해 현재 액체 소재 기반 유연 센서가 다양하게 개발되고 있다. 액체 전극 중에서도 특히 갈린스탄(Galinstan)과 같은 액체 금속은 신축성에 제한이 없으며, 무독성, 높은 전기 전도도, 전기/기계적 안정성 등의 특징으로 신축성 소자 및 웨어러블 디바이스 요소로써 활용도가 매우 높다.

하지만 기존의 액체 금속 기반 유연 압력 센서는 안정적이지만 매우 감도가 낮아 맥박이나 신체 압력 모니터링과 같은 수 kPa 수준의 작은 범위의 압력 측정에 활용하기 어려웠다.

이번 연구에서는 다중물질 3D 프린팅 기술을 활용해 단단한 마이크로 범프 구조물을 액체 금속 채널에 배치하여 작은 압력에도 신호 변화가 크게 나타날 수 있는 구조를 개발했다. 이러한 구조를 통해 마이크로 범프가 없는 일반 액체 금속기반 압력 센서보다 6배 이상의 높은 감도를 얻고 고체 기반 유연 압력 센서 수준의 감도를 얻을 수 있었다.

또한, 개발된 유연 압력 센서는 1만 회 이상의 인장, 굽힘 등 다양한 물리 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 디바이스로써 활용될 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 평상시와 운동 시의 맥박, 혈압을 측정하여 그 변화를 연속적으로 감지해 건강 상태를 모니터링할 수 있음을 확인했다.

센서가 부착된 양말과 무선 통신 시스템을 구축하여 누워있는 사람의 다양한 자세 변화 도중 나타나는 신체 압력 및 그 변화를 원격으로 모니터링할 수 있었다.

박인규 교수는 “개발한 고감도 및 고신뢰성 액체 금속기반 유연 압력 센서를 통해 다양한 생체 건강 정보를 연속적으로 수집할 수 있었다. 이를 이용하여 다양한 헬스 케어/헬스 모니터링 어플리케이션, 특히 욕창과 같이 압력으로 인해 나타나는 다양한 질병 관리 및 예방 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업 (초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Healthcare Materials 표지

그림2. 마이크로 범프가 집적된 액체 금속 기반 유연 압력 센서

그림3. 높은 감도와 안정적 성능의 유연 센서 및 신체 압력 측정 어플리케이션

박인규 교수, 헬스 모니터링용 고감도 유연 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀에서 생체 신호 및 신체 압력 모니터링에 활용이 가능한 액체 금속 기반 웨어러블 유연 압력 센서를 개발했다.

이 기술을 통해 맥박, 혈압 등 다양한 중요 생체 신호를 연속적으로 모니터링하고 욕창과 같은 압력으로 인해 비롯한 여러 질병을 예방할 수 있는 시스템으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김규영 박사과정이 1저자, 오용석 연구교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스트 헬스케어 머터리얼스(Advanced Healthcare Materials)’11월 21일자 표지논문에 게재됐다. (논문명: Highly Sensitive and Wearable Liquid Metal‐Based Pressure Sensor for Health Monitoring Applications: Integration of a 3D‐Printed Microbump Array with the Microchannel)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되고 있다. 기능성 소재를 기반으로 다양한 고감도의 유연 센서가 많이 개발되고 있지만, 기존 고체 소재 기반 센서는 웨어러블 디바이스로 활용되기에 신축성, 신호 반복성 및 안정성 측면에서 한계를 보인다.

이러한 점을 보완하기 위해 현재 액체 소재 기반 유연 센서가 다양하게 개발되고 있다. 액체 전극 중에서도 특히 갈린스탄(Galinstan)과 같은 액체 금속은 신축성에 제한이 없으며, 무독성, 높은 전기 전도도, 전기/기계적 안정성 등의 특징으로 신축성 소자 및 웨어러블 디바이스 요소로써 활용도가 매우 높다.

하지만 기존의 액체 금속 기반 유연 압력 센서는 안정적이지만 매우 감도가 낮아 맥박이나 신체 압력 모니터링과 같은 수 kPa 수준의 작은 범위의 압력 측정에 활용하기 어려웠다.

이번 연구에서는 다중물질 3D 프린팅 기술을 활용해 단단한 마이크로 범프 구조물을 액체 금속 채널에 배치하여 작은 압력에도 신호 변화가 크게 나타날 수 있는 구조를 개발했다. 이러한 구조를 통해 마이크로 범프가 없는 일반 액체 금속기반 압력 센서보다 6배 이상의 높은 감도를 얻고 고체 기반 유연 압력 센서 수준의 감도를 얻을 수 있었다.

또한, 개발된 유연 압력 센서는 1만 회 이상의 인장, 굽힘 등 다양한 물리 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 디바이스로써 활용될 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 평상시와 운동 시의 맥박, 혈압을 측정하여 그 변화를 연속적으로 감지해 건강 상태를 모니터링할 수 있음을 확인했다.

센서가 부착된 양말과 무선 통신 시스템을 구축하여 누워있는 사람의 다양한 자세 변화 도중 나타나는 신체 압력 및 그 변화를 원격으로 모니터링할 수 있었다.

박인규 교수는 “개발한 고감도 및 고신뢰성 액체 금속기반 유연 압력 센서를 통해 다양한 생체 건강 정보를 연속적으로 수집할 수 있었다. 이를 이용하여 다양한 헬스 케어/헬스 모니터링 어플리케이션, 특히 욕창과 같이 압력으로 인해 나타나는 다양한 질병 관리 및 예방 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업 (초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Healthcare Materials 표지

그림2. 마이크로 범프가 집적된 액체 금속 기반 유연 압력 센서

그림3. 높은 감도와 안정적 성능의 유연 센서 및 신체 압력 측정 어플리케이션

2019.12.11

조회수 17817

-

윤동기 교수, 카이랄 물질 육안으로 검출 방법 개발

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 나선 나노 구조체를 만드는 액정 물질을 이용해 광결정(photonic crystal) 필름을 제작하고, 이를 이용해 식품이나 약물 등에 함유된 카이랄 물질을 별다른 기기 없이 눈으로 검출하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 기존의 광 식각공정(photolithography)으로 제작이 어려웠던 나노미터 크기의 카이랄 광결정 제작에 성공했으며, 이를 기반으로 액정기반의 나노 재료를 활용해 디스플레이, 광학 및 화학 센서 등의 응용기술에 다양하게 이바지할 것으로 기대된다.

박원기 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘NPG 아시아 머티리얼즈(NPG Asia Materials)’ 8월 16일 자 온라인판과 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈(Advanced Optical Materials)’ 12월 4일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Directed self-assembly of a helical nanofilament liquid crystal phase for use as structural color reflectors/Direct visualization of optical activity in chiral substances using a helical nanofilament (B4) liquid crystal phase)

잘 정렬된 나선형 나노 구조체를 만드는 일은 산업적 및 학문적으로 수요가 높은 기술로 여겨져 디스플레이 산업 및 광학 분야에서 꾸준히 연구되고 있다.

바나나 모양의 굽은형 액정분자는 고온에서 서서히 냉각될 때 무작위로 배향된 나선형 구조체를 형성한다. 이들을 잘 정렬할 수 있다면 카이랄 광결정으로 이용할 수 있으나, LCD용 액정 재료와는 달리 굽은형 액정분자를 정렬할 방법이 존재하지 않았다.

복잡한 분자구조의 액정 재료를 활용하기 위해선 극한으로 분자들의 거동을 제어하고 균일한 배향을 유도하는 기술이 필요하지만, 관련 기술의 부재로 응용되지 못했다.

연구팀은 LCD의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자보다 분자구조가 더 복잡한 굽은 형태의 액정분자가 형성하는 200~300나노미터의 나선 주기를 갖는 나선형 나노 구조체를 대면적에서 배향하는 데 성공했다. 이를 통해 빛을 반사하는 광결정을 제작했다.

다음으로 연구팀은 이들 분자를 제어하고 응용하기 위해, 빛에 의해 분자의 모양 및 배향이 바뀌는 현상인 광이성질체화(photoisomerization)를 유도할 수 있는 광 반응성 굽은형 액정분자를 설계했다.

연구팀은 이 액정분자들이 마치 해바라기가 빛을 따라가듯이 빛에 나란히 배향한다는 점에 착안해, 이들이 형성하는 나선 나노 구조체도 빛의 방향에 따라 매우 균일하게 세워질 수 있도록 제작했다.

이렇게 방향이 제어된 나선 나노 구조체는 분자의 길이에 따라 다양한 색을 보여 푸른색에서 초록색의 빛을 선택적으로 반사하는 일종의 카이랄 색상 거울로 활용할 수 있었다.

이러한 거울을 이용하면 왼쪽 혹은 오른쪽의 카이랄성을 갖는 일상생활 속의 다양한 화학물질, 한 예로 설탕을 이루는 과당과 포도당의 경우 별다른 도구 없이 왼쪽 혹은 오른쪽의 카이랄성을 갖는다는 점을 관찰할 수 있었다.

윤동기 교수는 “의약품 및 관련 화학산업에서 물질의 카이랄성은 독성 및 부작용과 밀접한 관련이 있다. 예를 들어, 60여 년 전에 임산부 입덧 방지용으로 쓰이던 탈리도마이드(thalidomide)라는 약은 카이랄성이 다를 경우 기형아를 유발할 수 있다는 점 때문에 금지된 바가 있는데, 이번 연구를 통해 카이랄성에 따라 부작용을 갖는 화학약품들을 제조단계에서부터 실시간으로 검출할 수 있게 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 교육부의 글로벌연구네트워크 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈 표지

그림2. 배향된 액정필름을 이용하여 카이랄 시료를 검출하는 모식도

윤동기 교수, 카이랄 물질 육안으로 검출 방법 개발

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 나선 나노 구조체를 만드는 액정 물질을 이용해 광결정(photonic crystal) 필름을 제작하고, 이를 이용해 식품이나 약물 등에 함유된 카이랄 물질을 별다른 기기 없이 눈으로 검출하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 기존의 광 식각공정(photolithography)으로 제작이 어려웠던 나노미터 크기의 카이랄 광결정 제작에 성공했으며, 이를 기반으로 액정기반의 나노 재료를 활용해 디스플레이, 광학 및 화학 센서 등의 응용기술에 다양하게 이바지할 것으로 기대된다.

박원기 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘NPG 아시아 머티리얼즈(NPG Asia Materials)’ 8월 16일 자 온라인판과 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈(Advanced Optical Materials)’ 12월 4일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Directed self-assembly of a helical nanofilament liquid crystal phase for use as structural color reflectors/Direct visualization of optical activity in chiral substances using a helical nanofilament (B4) liquid crystal phase)

잘 정렬된 나선형 나노 구조체를 만드는 일은 산업적 및 학문적으로 수요가 높은 기술로 여겨져 디스플레이 산업 및 광학 분야에서 꾸준히 연구되고 있다.

바나나 모양의 굽은형 액정분자는 고온에서 서서히 냉각될 때 무작위로 배향된 나선형 구조체를 형성한다. 이들을 잘 정렬할 수 있다면 카이랄 광결정으로 이용할 수 있으나, LCD용 액정 재료와는 달리 굽은형 액정분자를 정렬할 방법이 존재하지 않았다.

복잡한 분자구조의 액정 재료를 활용하기 위해선 극한으로 분자들의 거동을 제어하고 균일한 배향을 유도하는 기술이 필요하지만, 관련 기술의 부재로 응용되지 못했다.

연구팀은 LCD의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자보다 분자구조가 더 복잡한 굽은 형태의 액정분자가 형성하는 200~300나노미터의 나선 주기를 갖는 나선형 나노 구조체를 대면적에서 배향하는 데 성공했다. 이를 통해 빛을 반사하는 광결정을 제작했다.

다음으로 연구팀은 이들 분자를 제어하고 응용하기 위해, 빛에 의해 분자의 모양 및 배향이 바뀌는 현상인 광이성질체화(photoisomerization)를 유도할 수 있는 광 반응성 굽은형 액정분자를 설계했다.

연구팀은 이 액정분자들이 마치 해바라기가 빛을 따라가듯이 빛에 나란히 배향한다는 점에 착안해, 이들이 형성하는 나선 나노 구조체도 빛의 방향에 따라 매우 균일하게 세워질 수 있도록 제작했다.

이렇게 방향이 제어된 나선 나노 구조체는 분자의 길이에 따라 다양한 색을 보여 푸른색에서 초록색의 빛을 선택적으로 반사하는 일종의 카이랄 색상 거울로 활용할 수 있었다.

이러한 거울을 이용하면 왼쪽 혹은 오른쪽의 카이랄성을 갖는 일상생활 속의 다양한 화학물질, 한 예로 설탕을 이루는 과당과 포도당의 경우 별다른 도구 없이 왼쪽 혹은 오른쪽의 카이랄성을 갖는다는 점을 관찰할 수 있었다.

윤동기 교수는 “의약품 및 관련 화학산업에서 물질의 카이랄성은 독성 및 부작용과 밀접한 관련이 있다. 예를 들어, 60여 년 전에 임산부 입덧 방지용으로 쓰이던 탈리도마이드(thalidomide)라는 약은 카이랄성이 다를 경우 기형아를 유발할 수 있다는 점 때문에 금지된 바가 있는데, 이번 연구를 통해 카이랄성에 따라 부작용을 갖는 화학약품들을 제조단계에서부터 실시간으로 검출할 수 있게 될 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부-한국연구재단의 멀티스케일 카이랄 구조체 연구센터, 전략과제, 미래유망 융합기술 파이오니아사업과 교육부의 글로벌연구네트워크 사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈 표지

그림2. 배향된 액정필름을 이용하여 카이랄 시료를 검출하는 모식도

2019.12.05

조회수 14327

-

이성빈 교수, 나노 물결 무늬에서 고차-위상 양자상태 발견

〈 박문집 연구원, 이성빈 교수 〉

우리 대학 물리학과 이성빈 교수 연구팀이 두 겹으로 비스듬하게 겹쳐 있는 뒤틀린 이중 층 그래핀의 무아레 무늬(나노 물결 무늬)에서 새로운 고차-위상학적 양자 상태가 발생한다는 사실을 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 뒤틀린 그래핀 이중 층 뿐 아니라 다양하고 복잡한 2차원 물질의 무아레 구조를 연구하는데도 적용할 수 있어 광범위한 응용이 가능할 것으로 기대된다. 특히 국내 물리학에서는 흔하지 않은 이론적 발견과 증명을 했다는 의미가 있다.

박문집 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 11월 22일 자 온라인판에 편집자 추천(editors’ suggestion) 논문으로 선정됐다. (논문명 : Higher-Order Topological Insulator in Twisted Bilayer Graphene)

또한, 매달 전체 물리학계에서 중요하다고 여겨지는 주제를 소개하는 ‘네이처 리뷰 피직스 (Nature Review Physics)’ 연구 하이라이트(research highlight)에 11월 14일 자로 선정되기도 했다. (기사명: Fantastic beasts)

프랑스어로 물결이라는 뜻의 무아레(moiré)는 두 격자구조를 비스듬히 겹쳐 놓았을 때 물결이 일렁이듯이 나타나는 간섭무늬를 말한다. 모기장이 겹쳐 있는 부위에 햇빛이 비치면 물결무늬가 발생하는 것처럼 일상에서도 쉽게 확인할 수 있는 현상이다.

무아레 무늬는 일상생활뿐만 아니라 그래핀과 같은 이차원 나노 물질 두 겹을 비스듬하게 올려놓았을 때도 나타난다. 이때 뒤틀린 그래핀 이중 층에서 나타나는 무아레 무늬는 그래핀 격자의 주기를 수십에서 수만 배까지 증폭시킬 수 있다.

이러한 원리로 뒤틀림 각도에 따라 전기가 흐르지 않는 절연체가 되기도 하고 전기 저항이 아예 없는 초전도체가 되기도 하는 등 물성이 크게 변화할 수 있다. 특히 마법의 각도(magic angle)라고 불리는 1.1도 부근에서 전기 저항이 0이 되는 초전도 현상이 발견돼 이를 설명하기 위한 많은 연구가 진행 중이다.

고차-위상학적 절연체 상태는 새롭게 발견된 위상학적 절연체 중 하나이다. 기존 위상 절연체는 원래 물질보다 한 차원 낮은 경계면이 금속성을 띠는 특성을 갖지만, 고차-위상 절연체는 두 차원 낮은 경계가 금속성을 갖는다.

2차원 표면(surface) 물질을 예로 들면 위상 절연체의 경우 1차원 모서리(edge)에서 금속성을 확인할 수 있다면 고차-위상 절연체에서는 두 차원 낮은 0차원의 특정 끝부분(corner)에서 전자 상태가 된다.

이 2차원 물질 고차-위상학적 절연체의 존재는 아직 실험적으로 증명된 적이 없어 이 물질을 찾기 위한 연구들이 많은 관심을 받고 있다.

그러나 뒤틀린 그래핀 이중 층에서는 이러한 2차원 물질의 위상학적 양자 상태를 설명하기 위한 명확한 이론이 존재하지 않았다. 이는 뒤틀린 그래핀 이중 층에서 나타나는 무아레 무늬의 단위 격자당 탄소 원자의 개수가 수천에서 수만 개에 달해 전자의 움직임을 풀기에는 너무 복잡하기 때문이다.

이러한 탄소 기반의 전자 구조를 이론적으로 정확히 기술하기 위해서는 매우 큰 전산 능력의 대용량 컴퓨터를 이용하거나 특수한 상황으로 가정해 적용하는 근사방법들에 의존해야만 했다.

문제해결을 위해 이 교수 연구팀은 근사방법이 아닌 그래핀 이중 층의 무아레 무늬에서 나타나는 탄소 구조가 뒤틀림 각도에 상관없이 항상 일정한 몇 가지의 정확한 공간 대칭성을 가진다는 점을 이용했다. 이를 통해 뒤틀림 각도에 상관없이 이중 층 그래핀이 절연체라면, 이 이중 층 그래핀은 반드시 고차-위상학적 절연체 상태여야 한다는 사실을 이론적으로 규명했다.

이는 그래핀 이중 층이 가지는 회전 대칭성과 무아레 대칭 이동성이 뒤틀림 각도에 상관없이 항상 성립하는 것을 활용하는 원리이다. 연구팀의 이번 발견은 어떠한 근사방법에도 의존하지 않고 규명했다는 의의가 있다.

박문집 연구원은 “격자구조의 대칭성만을 이용해 이중 층 그래핀의 위상학적 특성을 정확하게 이론적으로 기술했다는 의의가 있다”라며 “뒤틀린 그래핀 이중 층이 이차원 고차-위상학적 절연체의 새로운 후보가 될 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 스타트업 펀딩, BK21, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

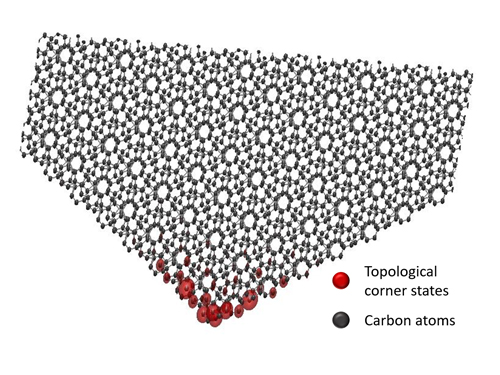

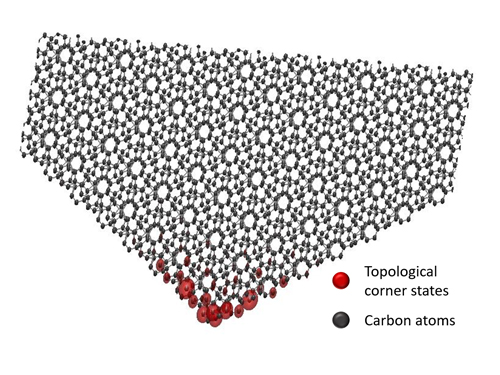

그림1. 뒤틀어진 그래핀 이중층의 모서리에서 나타나는 고차 위상학적 양자상

그림2. 두 층의 뒤틀어진 벌집모양 격자에서 나타나는 무아레 무늬

이성빈 교수, 나노 물결 무늬에서 고차-위상 양자상태 발견

〈 박문집 연구원, 이성빈 교수 〉

우리 대학 물리학과 이성빈 교수 연구팀이 두 겹으로 비스듬하게 겹쳐 있는 뒤틀린 이중 층 그래핀의 무아레 무늬(나노 물결 무늬)에서 새로운 고차-위상학적 양자 상태가 발생한다는 사실을 이론적으로 규명했다.

이번 연구 결과는 뒤틀린 그래핀 이중 층 뿐 아니라 다양하고 복잡한 2차원 물질의 무아레 구조를 연구하는데도 적용할 수 있어 광범위한 응용이 가능할 것으로 기대된다. 특히 국내 물리학에서는 흔하지 않은 이론적 발견과 증명을 했다는 의미가 있다.

박문집 연구원이 1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 11월 22일 자 온라인판에 편집자 추천(editors’ suggestion) 논문으로 선정됐다. (논문명 : Higher-Order Topological Insulator in Twisted Bilayer Graphene)

또한, 매달 전체 물리학계에서 중요하다고 여겨지는 주제를 소개하는 ‘네이처 리뷰 피직스 (Nature Review Physics)’ 연구 하이라이트(research highlight)에 11월 14일 자로 선정되기도 했다. (기사명: Fantastic beasts)

프랑스어로 물결이라는 뜻의 무아레(moiré)는 두 격자구조를 비스듬히 겹쳐 놓았을 때 물결이 일렁이듯이 나타나는 간섭무늬를 말한다. 모기장이 겹쳐 있는 부위에 햇빛이 비치면 물결무늬가 발생하는 것처럼 일상에서도 쉽게 확인할 수 있는 현상이다.

무아레 무늬는 일상생활뿐만 아니라 그래핀과 같은 이차원 나노 물질 두 겹을 비스듬하게 올려놓았을 때도 나타난다. 이때 뒤틀린 그래핀 이중 층에서 나타나는 무아레 무늬는 그래핀 격자의 주기를 수십에서 수만 배까지 증폭시킬 수 있다.

이러한 원리로 뒤틀림 각도에 따라 전기가 흐르지 않는 절연체가 되기도 하고 전기 저항이 아예 없는 초전도체가 되기도 하는 등 물성이 크게 변화할 수 있다. 특히 마법의 각도(magic angle)라고 불리는 1.1도 부근에서 전기 저항이 0이 되는 초전도 현상이 발견돼 이를 설명하기 위한 많은 연구가 진행 중이다.

고차-위상학적 절연체 상태는 새롭게 발견된 위상학적 절연체 중 하나이다. 기존 위상 절연체는 원래 물질보다 한 차원 낮은 경계면이 금속성을 띠는 특성을 갖지만, 고차-위상 절연체는 두 차원 낮은 경계가 금속성을 갖는다.

2차원 표면(surface) 물질을 예로 들면 위상 절연체의 경우 1차원 모서리(edge)에서 금속성을 확인할 수 있다면 고차-위상 절연체에서는 두 차원 낮은 0차원의 특정 끝부분(corner)에서 전자 상태가 된다.

이 2차원 물질 고차-위상학적 절연체의 존재는 아직 실험적으로 증명된 적이 없어 이 물질을 찾기 위한 연구들이 많은 관심을 받고 있다.

그러나 뒤틀린 그래핀 이중 층에서는 이러한 2차원 물질의 위상학적 양자 상태를 설명하기 위한 명확한 이론이 존재하지 않았다. 이는 뒤틀린 그래핀 이중 층에서 나타나는 무아레 무늬의 단위 격자당 탄소 원자의 개수가 수천에서 수만 개에 달해 전자의 움직임을 풀기에는 너무 복잡하기 때문이다.

이러한 탄소 기반의 전자 구조를 이론적으로 정확히 기술하기 위해서는 매우 큰 전산 능력의 대용량 컴퓨터를 이용하거나 특수한 상황으로 가정해 적용하는 근사방법들에 의존해야만 했다.

문제해결을 위해 이 교수 연구팀은 근사방법이 아닌 그래핀 이중 층의 무아레 무늬에서 나타나는 탄소 구조가 뒤틀림 각도에 상관없이 항상 일정한 몇 가지의 정확한 공간 대칭성을 가진다는 점을 이용했다. 이를 통해 뒤틀림 각도에 상관없이 이중 층 그래핀이 절연체라면, 이 이중 층 그래핀은 반드시 고차-위상학적 절연체 상태여야 한다는 사실을 이론적으로 규명했다.

이는 그래핀 이중 층이 가지는 회전 대칭성과 무아레 대칭 이동성이 뒤틀림 각도에 상관없이 항상 성립하는 것을 활용하는 원리이다. 연구팀의 이번 발견은 어떠한 근사방법에도 의존하지 않고 규명했다는 의의가 있다.

박문집 연구원은 “격자구조의 대칭성만을 이용해 이중 층 그래핀의 위상학적 특성을 정확하게 이론적으로 기술했다는 의의가 있다”라며 “뒤틀린 그래핀 이중 층이 이차원 고차-위상학적 절연체의 새로운 후보가 될 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 스타트업 펀딩, BK21, 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 뒤틀어진 그래핀 이중층의 모서리에서 나타나는 고차 위상학적 양자상

그림2. 두 층의 뒤틀어진 벌집모양 격자에서 나타나는 무아레 무늬

2019.12.04

조회수 15782

-

박영진 교수, 현대자동차그룹과 함께 능동형 노면 소음 저감기술(RANC) 개발

〈 박영진 교수 〉

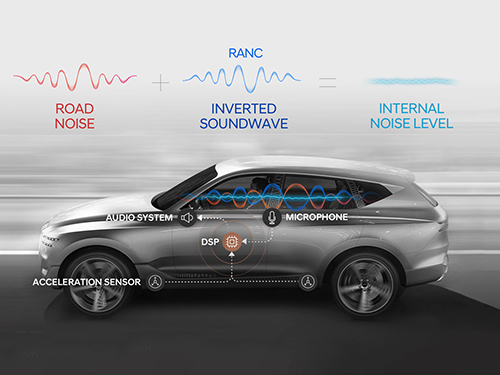

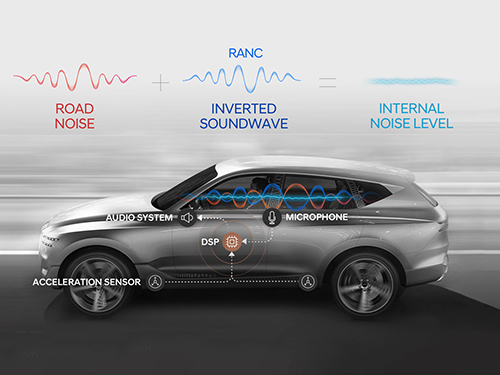

우리 대학 기계공학과 박영진 교수 연구실(시스템동역학 및 응용제어 연구실)과 현대자동차그룹이 협업해 개발한 ‘능동형 노면 소음 저감기술(이하 RANC)’이 상용화된다.

현대차그룹은 지난 11일 도로에서 발생해 실내로 유입되는 노면 소음을 크게 줄여주는 ‘RANC’를 개발했다고 밝혔다. RANC 핵심 요소기술인 센서 위치 및 신호 선정 방법에 대해 한국과 미국에 특허 출원을 완료했다.

RANC는 주행 시 발생하는 노면 소음을 낮추는 기술이다. 시스템은 가속도 센서, DSP(Digital Signal Processor, 음향신호 분석을 위한 제어 컴퓨터), 마이크, 앰프, 오디오 등으로 구성된다. 시스템을 최대한 단순하게 하도록 오디오는 별도의 오디오 시스템이 아닌 차에 원래 내장된 오디오를 활용한다.

먼저 가속도 센서가 진동의 전달 경로에 위치해 노면 소음을 유발하는 진동을 취득한다. 여기서 진동 전달 경로를 정확히 파악하기 위한 가속도 센서의 위치가 굉장히 중요하다. 연구팀은 수많은 테스트를 통해 최적의 센서 위치를 찾을 수 있었다.

박영진 교수 연구실은 지난 1993년부터 4년간 G7 국가 과제로 현대자동차와 도로 소음을 능동적으로 줄이는 연구를 수년간 수행하고 이 결과를 국제 학술지에 게재했다. 이후 네이처(Nature)에서 2002년 ‘Noise quietens driving’이라는 제목의 기사의 뉴스로 게재해 실제 차량에서 최초로 도로 소음을 줄이는 연구가 성공했음을 알렸다. 하지만 당시 주변 기술들의 부재(차량용 디지털 앰프 및 DSP 등)와 가격 요인 등으로 인해 상용화에는 실패했다.

그 후 2013년부터 박 교수 연구팀은 1건의 기술이전과 8건의 산학과제가 포함된 관련 연구를 수행했으며, 이를 기반으로 현대자동차 NVH 리서치랩 (전문위원 이강덕 박사; 항공공학 박사, 1996년)은 옵토멕 (설립자 김경수 교수; 기계공학 박사, 1999년), ARE (김현석 대표; 기계공학 박사, 1998년), 위아컴, 번영 등과 협업해 순수 국내 기술로 RANC 시스템의 개발에 성공했다.

박영진 교수 연구실은 선행연구 단계에서는 이론 기반 연구 및 연구팀의 구성 등 주도적으로 연구를 이끌었으며, 현대자동차 주도로 진행된 상용화 단계에서는 미래 지향적인 연구와 자문역할을 수행했다.

현대자동차그룹은 세계 최초로 RANC 기술의 상용화를 위해 글로벌 차량 오디오 전문업체인 하만과 협업해 완성도를 높여 RANC를 제네시스 브랜드 첫 번째 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘GV80’에 적용한다.

박영진 교수는 “부임 초기에 중점적으로 한 연구가 20년이 더 지나 상용화가 이루어지는 것을 볼 수 있어 엔지니어로서 행복하고 특히 연구실의 졸업생들과 함께 노력해 상용화에 기여할 수 있어서 감개가 무량하다”라고 말했다.

박영진 교수, 현대자동차그룹과 함께 능동형 노면 소음 저감기술(RANC) 개발

〈 박영진 교수 〉

우리 대학 기계공학과 박영진 교수 연구실(시스템동역학 및 응용제어 연구실)과 현대자동차그룹이 협업해 개발한 ‘능동형 노면 소음 저감기술(이하 RANC)’이 상용화된다.

현대차그룹은 지난 11일 도로에서 발생해 실내로 유입되는 노면 소음을 크게 줄여주는 ‘RANC’를 개발했다고 밝혔다. RANC 핵심 요소기술인 센서 위치 및 신호 선정 방법에 대해 한국과 미국에 특허 출원을 완료했다.

RANC는 주행 시 발생하는 노면 소음을 낮추는 기술이다. 시스템은 가속도 센서, DSP(Digital Signal Processor, 음향신호 분석을 위한 제어 컴퓨터), 마이크, 앰프, 오디오 등으로 구성된다. 시스템을 최대한 단순하게 하도록 오디오는 별도의 오디오 시스템이 아닌 차에 원래 내장된 오디오를 활용한다.

먼저 가속도 센서가 진동의 전달 경로에 위치해 노면 소음을 유발하는 진동을 취득한다. 여기서 진동 전달 경로를 정확히 파악하기 위한 가속도 센서의 위치가 굉장히 중요하다. 연구팀은 수많은 테스트를 통해 최적의 센서 위치를 찾을 수 있었다.

박영진 교수 연구실은 지난 1993년부터 4년간 G7 국가 과제로 현대자동차와 도로 소음을 능동적으로 줄이는 연구를 수년간 수행하고 이 결과를 국제 학술지에 게재했다. 이후 네이처(Nature)에서 2002년 ‘Noise quietens driving’이라는 제목의 기사의 뉴스로 게재해 실제 차량에서 최초로 도로 소음을 줄이는 연구가 성공했음을 알렸다. 하지만 당시 주변 기술들의 부재(차량용 디지털 앰프 및 DSP 등)와 가격 요인 등으로 인해 상용화에는 실패했다.

그 후 2013년부터 박 교수 연구팀은 1건의 기술이전과 8건의 산학과제가 포함된 관련 연구를 수행했으며, 이를 기반으로 현대자동차 NVH 리서치랩 (전문위원 이강덕 박사; 항공공학 박사, 1996년)은 옵토멕 (설립자 김경수 교수; 기계공학 박사, 1999년), ARE (김현석 대표; 기계공학 박사, 1998년), 위아컴, 번영 등과 협업해 순수 국내 기술로 RANC 시스템의 개발에 성공했다.

박영진 교수 연구실은 선행연구 단계에서는 이론 기반 연구 및 연구팀의 구성 등 주도적으로 연구를 이끌었으며, 현대자동차 주도로 진행된 상용화 단계에서는 미래 지향적인 연구와 자문역할을 수행했다.

현대자동차그룹은 세계 최초로 RANC 기술의 상용화를 위해 글로벌 차량 오디오 전문업체인 하만과 협업해 완성도를 높여 RANC를 제네시스 브랜드 첫 번째 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘GV80’에 적용한다.

박영진 교수는 “부임 초기에 중점적으로 한 연구가 20년이 더 지나 상용화가 이루어지는 것을 볼 수 있어 엔지니어로서 행복하고 특히 연구실의 졸업생들과 함께 노력해 상용화에 기여할 수 있어서 감개가 무량하다”라고 말했다.

2019.12.02

조회수 15514

-

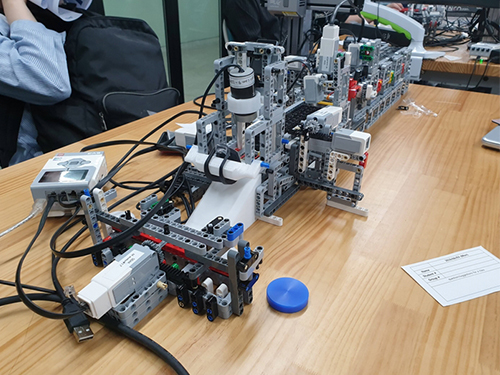

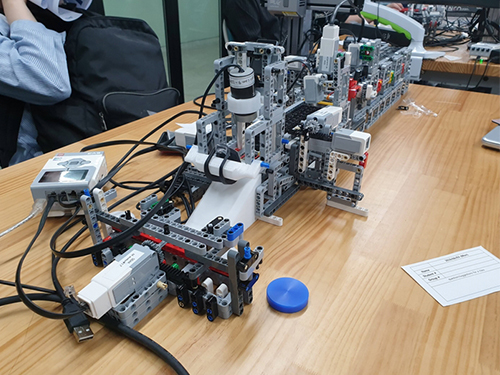

장영재 교수, 스마트 팩토리 교육 노하우 국내 IT 기업에 기술 이전

우리 대학 산업및시스템공학과 장영재 교수가 최근 레고 기반 '스마트 팩토리' 교육 노하우를 국내 제조 IT 전문기업 큐빅테크에 기술이전 했다.

그동안 현대중공업, LG전자, 한국타이어 등 기업과의 산학협력을 통한 기술 활용이나 이탈리아 밀란 폴리텍, 독일 하노버 대학 등 같은 교육기관 간에 기술 이전을 시행한 선례는 있으나 우리 대학의 창의 수업을 기업에 기술이전 한 사례로서는 최초다.

'제조 프로세스 혁신 (IE251)'은 산업및시스템공학과 학부생들의 필수 교과목 중 하나로 스마트팩토리의 모형을 레고로 만들어 학생들이 직접 설계, 제작해 시연까지 하는 것이 특징이다.

장영재 교수 연구팀은 스마트 팩토리의 기술적 바탕은 물론 국내 제조 현실을 반영해 실제로 응용할 수 있게 커리큘럼을 구성했다. 또한, 관련 하드웨어 및 소프트웨어도 함께 개발했으며 제조 수업에서 한 단계 나아가 학부 AI 과목에도 활용하고 있다.

장영재 교수의 연구 내용은 국제 학술지인 『Engineering Education Journal』 에도 게재되었으며 글로벌 소프트웨어 기업인 매스웍스(Mathworks) 교육혁신 Grant Award도 수상한 바 있다.

참고 동영상 바로 보기 => ( https://www.youtube.com/watch?v=_-s_pwGoqr4&feature=youtu.be )

장영재 교수, 스마트 팩토리 교육 노하우 국내 IT 기업에 기술 이전

우리 대학 산업및시스템공학과 장영재 교수가 최근 레고 기반 '스마트 팩토리' 교육 노하우를 국내 제조 IT 전문기업 큐빅테크에 기술이전 했다.

그동안 현대중공업, LG전자, 한국타이어 등 기업과의 산학협력을 통한 기술 활용이나 이탈리아 밀란 폴리텍, 독일 하노버 대학 등 같은 교육기관 간에 기술 이전을 시행한 선례는 있으나 우리 대학의 창의 수업을 기업에 기술이전 한 사례로서는 최초다.

'제조 프로세스 혁신 (IE251)'은 산업및시스템공학과 학부생들의 필수 교과목 중 하나로 스마트팩토리의 모형을 레고로 만들어 학생들이 직접 설계, 제작해 시연까지 하는 것이 특징이다.

장영재 교수 연구팀은 스마트 팩토리의 기술적 바탕은 물론 국내 제조 현실을 반영해 실제로 응용할 수 있게 커리큘럼을 구성했다. 또한, 관련 하드웨어 및 소프트웨어도 함께 개발했으며 제조 수업에서 한 단계 나아가 학부 AI 과목에도 활용하고 있다.

장영재 교수의 연구 내용은 국제 학술지인 『Engineering Education Journal』 에도 게재되었으며 글로벌 소프트웨어 기업인 매스웍스(Mathworks) 교육혁신 Grant Award도 수상한 바 있다.

참고 동영상 바로 보기 => ( https://www.youtube.com/watch?v=_-s_pwGoqr4&feature=youtu.be )

2019.11.29

조회수 13745

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

2020.01.15 조회수 22377

박찬범, 스티브 박 교수, 혈액 기반 알츠하이머병 멀티플렉스 진단센서 개발

KAIST(총장 신성철) 신소재공학과 박찬범 교수와 스티브 박 교수 공동 연구팀이 혈액으로 알츠하이머병을 진단할 수 있는 센서를 개발하는 데 성공했다.

연구팀이 개발한 진단 센서를 활용해 혈액 내에 존재하는 베타-아밀로이드 및 타우 단백질 등 알츠하이머병과 관련한 4종의 바이오마커 농도를 측정·비교하면 민감도는 90%, 정확도 88.6%로 중증 알츠하이머 환자를 구별해 낼 수 있다.

김가영 박사과정·김민지 석사과정이 공동 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지‘네이처 커뮤니케이션스(Nature communications)’1월 8일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명: Clinically accurate diagnosis of Alzheimer’s disease via multiplexed sensing of core biomarkers in human plasma)

알츠하이머병은 치매의 약 70%를 차지하는 대표적인 치매 질환이다. 현재 전 세계 65세 이상 인구 중 10% 이상이 이 질병으로 인해 고통을 받고 있다. 하지만 현재의 진단 방법은 고가의 양전자 단층촬영(PET) 또는 자기공명영상진단(MRI) 장비를 사용해야만 하기에 많은 환자를 진단하기 위해서는 저렴하면서도 정확한 진단 기술개발의 필요성이 제기돼 왔다.

연구팀은 랑뮤어 블라젯(Langmuir-blodgett)이라는 기술을 이용해 고밀도로 정렬한 탄소 나노튜브(Carbon nanotube)를 기반으로 한 고민감성의 저항 센서를 개발했다. 탄소 나노튜브를 고밀도로 정렬하게 되면 무작위의 방향성을 가질 때 생성되는 접합 저항(Tube-to-tube junction resistance)을 최소화할 수 있어 분석물을 더 민감하게 검출할 수 있다.

실제로 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용한 저항 센서는 기존에 개발된 탄소 나노튜브 기반의 바이오센서들 대비 100배 이상의 높은 민감도를 보였다.

연구팀은 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브를 이용해 혈액에 존재하는 알츠하이머병의 바이오마커 4종류를 동시에 측정할 수 있는 저항 센서 칩을 제작했다. 알츠하이머병의 대표적인 바이오마커인 베타-아밀로이드 42 (β-amyloid42,), 베타-아밀로이드 40 (β-amyloid40), 총-타우 단백질 (Total tau proteins) 및 과인산화된 타우 단백질 (Phosphorylated tau proteins)은 그 양이 알츠하이머병의 병리와 직접적인 상관관계를 가지기 때문에 알츠하이머병 환자를 구별해 내는 데 매우 유용하다.

고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 기반 센서 칩을 이용해 실제 알츠하이머 환자와 정상인의 혈액 샘플 내에 존재하는 4종의 바이오마커 농도를 측정 하고 비교한 결과, 민감도와 선택성은 각각 90%, 그리고 88.6%의 정확도를 지녀 중증 알츠하이머 환자를 상당히 정확하게 진단할 수 있음을 확인했다. 연구팀이 개발한 고밀도로 정렬된 탄소 나노튜브 센서는 측정방식이 간편하고, 제작비용도 저렴하다.

박찬범 교수는“본 연구는 알츠하이머병으로 이미 확정된 중증환자들을 대상으로 진행하였다. 향후 실제 진료 환경에 활용하기 위해서는 경도인지장애 (Mild cognitive impairment) 환자의 진단 가능성을 테스트하는 것이 필요하다”며“이를 위하여 경도인지장애 코호트, 치매 코호트 등의 범국가적인 인프라 구축이 필수적이며, 국가 공공기관의 적극적인 연구 네트워크 구축 및 지원의 장기성 보장이 요구된다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 리더연구자 지원사업과 충남대병원 및 충북대병원 인체자원은행의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 혈액 내에 존재하는 총 4종의 바이오마커 농도를 측정해 알츠하이머병 환자를 구별하는 고밀도로 정렬된 카본 나노튜브 기반 저항 센서의 모식도

그림 2. 진단 센서 성능

2020.01.15 조회수 22377 조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

2020.01.09 조회수 20639

조광현 교수, 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발

우리대학 바이오및뇌공학과 조광현 교수 연구팀이 시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 일반적인 정상 세포로 되돌리는 초기 원천기술을 개발하는 데 성공했다.

연구팀은 대장암세포와 정상 대장 세포의 유전자 조절 네트워크를 분석해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환하는데 필요한 핵심 인자를 규명하고, 이를 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 원리를 개발했다.

KAIST 이수범 연구원, 황채영, 김동산 박사, 한영현 박사과정, 서울삼성병원의 이찬수 박사, 홍성노 교수, 김석형 교수 등이 참여한 이번 연구결과는 미국암학회(AACR)에서 출간하는 국제저널 ‘분자암연구(Molecular Cancer Research)’ 1월 2일 자 표지논문으로 게재됐으며, 하이라이트 특집 기사도 함께 출판됐다. (논문명: Network inference analysis identifies SETDB1 as a key regulator for reverting colorectal cancer cells into differentiated normal-like cells).

현재 항암치료로 가장 널리 사용되는 항암 화학요법은 빠르게 분열하는 암세포를 공격해 죽임으로써 암세포의 증식을 억제하는 방식이다. 이 기술은 신체 내 정상적으로 분열하고 있는 세포들까지도 함께 사멸시켜 구토, 설사, 탈모, 골수 기능장애, 무기력 등의 부작용을 일으킨다.

게다가 암세포들은 항암제에 본질적인 내성을 갖거나 새로운 내성을 갖게 돼 약물에 높은 저항성을 가지는 암세포로 진화하게 된다. 따라서 현재의 항암치료는 내성을 보이는 암세포를 없애기 위해 더 많은 정상 세포의 사멸을 감수해야만 하는 문제를 갖는다.

이를 극복하기 위해 암세포만을 특이적으로 없애는 표적 항암요법과 우리 몸의 면역시스템을 활용한 면역 항암요법이 주목을 받고 있으나 각각 효과와 적용대상이 매우 제한적이며 장기치료 시 여전히 내성 발생의 문제가 보고되고 있다. 이처럼 현재 개발된 항암요법들은 암세포를 죽여야 하는 공통적인 조건 때문에 근본적인 한계를 가진다.

문제 해결을 위해 연구팀은 암세포를 정상 세포로 변환하는 새로운 방식의의 치료전략을 제안했다. 암세포가 정상 세포로 변환되는 현상은 20세기 초부터 간혹 관찰됐지만, 그 원리가 연구되지 않았으며 또한 이를 인위적으로 제어하는 기술도 연구된 바 없었다.

1907년 스위스 병리학자 막스 아스카나지(Max Askanazy)가 난소의 기형종(테라토마)이 정상 세포로 분화되는 현상을 발견한 이래로 다양한 암종에서 정상 세포로 변화되는 현상들이 산발적으로 보고됐고, 이러한 보고에서는 암세포가 돌연변이를 지닌 상태에서 주변 미세환경의 변화나 특정 자극 때문에 정상 세포의 상태로 되돌아가는 현상만이 관찰됐다.

조 교수 연구팀은 시스템생물학 연구방법을 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 핵심조절인자를 탐구했고, 그 결과 다섯 개의 핵심전사인자(CDX2, ELF3, HNF4G, PPARG, VDR)와 이들의 전사 활성도를 억제하고 있는 후성유전학적 조절인자인 SETDB1을 발견했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 SETDB1을 억제함으로써 암세포를 효과적으로 정상 세포로 변환할 수 있음을 분자세포실험을 통해 증명했다. 대장암세포에서 SETDB1을 억제했을 때 세포가 분열을 중지하고 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.

이번 연구에 따르면 암세포에서는 암 특이적으로 활성화된 후성유전학적 조절인자 SETDB1이 정상 세포의 핵심전사인자를 억제해 암세포가 정상 세포로 변환하는 것을 차단하고 있는 것으로 밝혀졌다. 즉, SETDB1을 조절함으로써 다시 원래의 정상 세포 상태로 되돌릴 수 있음을 증명한 것이다.

조 교수 연구팀은 서울삼성병원과의 협동 연구를 통해 SETDB1이 높게 발현되는 대장암세포를 가진 환자들에게서 더 안 좋은 예후가 나타남을 확인했으며, 환자 유래 대장암 오가노이드(3차원으로 배양한 장기유사체)에서 SETDB1의 발현을 억제했을 때 다시 정상 세포와 같은 형태로 변화함을 관찰했다.

이번 연구에서 찾아낸 타겟 단백질의 활성을 억제할 수 있는 저분자화합물은 아직 개발된 바 없으며 추후 신약개발과 전임상실험을 통해 암세포의 정상 세포화라는 새로운 치료 기술이 본격적으로 실현될 수 있을 것으로 보인다.

이러한 새로운 개념의 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 모두 최소화함으로써 환자의 고통을 완화해 삶의 질을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

조 교수는 “그동안 암은 유전자 변이 축적에 의한 현상이므로 되돌릴 수 없다고 여겨졌으나 이를 되돌릴 가능성을 보여줬다”라며 “이번 연구는 암을 당뇨나 고혈압과 같은 만성질환으로서 잘 관리하면서 삶의 질을 유지할 수 있도록 하는 새로운 항암치료의 서막을 열었다”라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 중견연구자지원사업과 바이오의료기술개발사업, KAIST Grand Challenge 30 사업의 지원으로 수행됐다.

□ 그림 설명

조광현 교수 연구팀은 SETDB1 단백질이 대장암세포가 정상대장세포로 분화하는 것을 차단하는 후성유전학적 장애물을 형성하고 있다는 사실을 밝히고 이를 억제함으로써 대장암세포를 정상대장세포로 효과적으로 분화시킬 수 있음을 증명하였다.

□ 분자암연구 표지 이미지

2020.01.09 조회수 20639 김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 22098

김희탁 김상욱 교수, 멤브레인 필요 없는 새로운 물 기반 전지 개발

우리 대학 생명화학공학과 김희탁 교수와 신소재공학과 김상욱 교수 공동 연구팀이 전기화학 소자의 핵심 부품인 멤브레인을 사용하지 않고도 에너지 효율 80% 이상을 유지하면서 1천 번 이상 구동되는 새로운 개념의 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

이번 연구를 통해 일본, 미국의 수입에 의존해 온 다공성 분리막이나 불소계 이온교환막을 사용하지 않는 기술로, 해당 기술에 대한 대외 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이주혁 박사과정과 변예린 박사후연구원이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 머티리얼즈(Advanced materials)’12월 27일자 표지논문에 선정됐다.(논문명: High-Energy Efficiency Membraneless Flowless Zn-Br Battery: Utilizing the Electrochemical-Chemical growth of Polybromides)

최근 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 불안정한 전력 공급을 해결하기 위해 전기 에너지를 미리 저장했다가 필요한 시간대에 사용할 수 있는 에너지저장장치(ESS)가 주목받고 있다.

현재는 리튬이온전지가 에너지저장장치용 이차전지로 사용되고 있으나 발화성 유기 전해액 및 리튬계 소재로 인한 발화의 위험성을 지니고 있다. 지난 2017년부터 올해 10월까지 총 21건의 에너지저장장치 화재사고가 발생했으며, 전체 에너지저장장치 시설 1천 490개 중 35%인 522개의 가동이 중단되기도 했다.

이러한 이유로 물을 전해질로 사용한 비 발화성 물 기반 이차전지 기술이 에너지저장장치용 차세대 이차전지로 주목받고 있다. 특히 다양한 물 기반 전지 기술 중 아연과 브롬을 활물질로 사용하는 아연-브롬 레독스 흐름 전지는 높은 구동 전압 및 높은 에너지 밀도를 가져 1970년대부터 지속해서 개발돼왔다.

그러나 아연-브롬 레독스 전지는 브롬이 아연과 반응해 전지 수명을 단축시키는 문제로 인해 상용화가 지연됐다. 이러한 반응을 억제하기 위해 펌프를 이용해 브롬이 함유된 전해질을 외부 탱크로 이송해 왔으나, 이는 펌프 구동을 위한 에너지 소모 및 브롬에 의한 외부 배관이 부식되는 문제를 동반한다.

브롬을 포획하는 전해질 첨가제 및 브롬의 이동을 차단할 수 있는 멤브레인에 대한 개발이 진행됐으나, 가격증가 및 출력 저하의 문제점이 발생했다.

김희탁 교수와 김상욱 교수 공동 연구팀은 일본, 미국에 의존하던 값비싼 멤브레인 소재와 어떠한 첨가제도 사용하지 않는 새로운 물 기반 아연-브롬 전지를 개발했다.

전해질 내의 이온과 외부 전기회로 사이의 전자를 주고받는 한정된 역할만 수행하던 전극의 기능에 멤브레인과 첨가제가 담당하던 브롬을 포획할 수 있는 기능을 추가했다.

질소가 삽입된 미세기공 구조를 전극 표면에 도입해 미세기공 내부에서 비극성 브롬을 극성 폴리브롬화물로 전환한 뒤, 질소 도핑 카본과 폴리브롬화물간 쌍극자-쌍극자 상호 작용을 통해 폴리브롬화물을 기공 내부에 고정했다.

이 기술은 멤브레인의 기능을 전극이 담당하므로 고가의 멤브레인이 필요 없으며, 브롬을 외부 탱크가 아닌 전극 내부에 저장함으로써 펌프 및 배관을 제거할 수 있어 가격 저감 및 에너지 효율을 증대했다.

연구팀이 개발한 다기능성 전극을 이용한 멤브레인을 사용하지 않는 물 기반의 아연-브롬 전지는 리튬-이온 전지보다 45배 저렴할 뿐 아니라, 에너지 효율 83% 이상을 보이며 1천 사이클 이상 운전이 가능하다.

김상욱 교수는 “차세대 물 기반 전지의 한계를 극복하기 위한 나노소재 기술을 이용한 새로운 해결책을 제시했다”라고 말했다.

김희탁 교수는 “이번 연구를 통해 기존보다 안전하고 경제적인 에너지저장장치의 개발이 가속화되기를 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 KAIST 나노융합연구소, 에너지클라우드 사업단, 과학기술정보통신부 리더연구자지원사업인 다차원 나노조립제어 창의연구단의 지원을 받아 수행됐다.

그림 1. 브롬 활물질을 전극내부에서 폴리브롬화물로 전환하여 저장하는 다기능성 전극의 메커니즘의 모식도와 멤브레인을 장착하지 않고 구동되는 전지의 실제 모습

그림 2. 질소가 도핑된 미세기공이 코팅된 다기능성 전극의 제조 과정

2020.01.08 조회수 22098 김지한 교수, 인공지능 이용한 다공성 물질 역설계 기술 개발

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성의 다공성 물질을 역설계하는 방법을 개발했다.

김백준, 이상원 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 1월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Inverse Design of Porous Materials Using Artificial Neural Networks)

다공성 물질은 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극(孔劇)을 가지고 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

기존에는 이러한 다공성 물질을 개발하기 위해 반복적인 실험을 통한 시행착오를 거치면서 시간과 비용이 많이 소모됐다. 이러한 낭비를 줄이기 위해 가상 구조를 스크리닝해 다공성 물질 개발을 가속화 하려는 시도들이 있었지만, 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 구조를 발견하지 못한다는 문제가 있었다.

최근에는 인공지능 기반의 역설계로 원하는 물성을 가진 물질을 개발하는 연구가 주목받고 있지만, 지금까지의 연구들은 단순한 소형 분자들 위주로 적용되고 있으며 복잡한 다공성 물질을 설계하는 연구는 보고되지 않았다.

김지한 교수 연구팀은 인공지능 기술과 분자 시뮬레이션 기술을 활용해 다공성 물질의 한 종류인 제올라이트 구조를 설계하는 방법을 개발했다.

연구팀은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)과 기존 분자 시뮬레이션에서 활용되는 3차원 그리드 데이터를 활용해 복잡한 다공성 물질의 특성을 인공지능이 학습하고 생성할 수 있도록 구조를 개발했다.

개발된 인공신경망 생성모델은 3차원 그리드로 이루어진 구조 정보와 흡착 물성 데이터를 같이 학습하게 되며, 학습 과정 안에서 흡착 물성을 빠르게 계산할 수 있다. 이를 통해 에너지 저장 소재의 특성을 효율적으로 학습할 수 있음을 증명했다.

또한, 연구팀은 인공지능 학습 과정에서 기존의 알려진 제올라이트 구조 중 일부를 제외해 학습시켰고, 그 결과 인공지능이 학습하지 않았던 구조들도 생성할 수 있음을 확인했다.

김지한 교수는“인공지능을 이용해 다공성 물질을 설계한 최초의 사례이다”라며 “기체 흡착 용도에 국한된 것이 아니라 다른 물성에도 쉽게 적용할 수 있어 촉매, 분리, 센서 등 다른 분야의 물질 개발에도 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 BK21, 한국연구재단 중견 연구자 지원 사업 그리고 에너지 클라우드 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 인공지능 기반 다공성 물질(제올라이트) 생성 개요도

2020.01.07 조회수 16974

김지한 교수, 인공지능 이용한 다공성 물질 역설계 기술 개발

〈 김지한 교수 연구팀 〉

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 인공지능을 활용해 원하는 물성의 다공성 물질을 역설계하는 방법을 개발했다.

김백준, 이상원 박사과정이 공동 1 저자로 참여한 이번 연구결과는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 1월 3일 자 온라인판에 게재됐다. (논문명 : Inverse Design of Porous Materials Using Artificial Neural Networks)

다공성 물질은 넓은 표면적과 풍부한 내부 공극(孔劇)을 가지고 있어 촉매, 기체 저장 및 분리, 센서, 약물 전달 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

기존에는 이러한 다공성 물질을 개발하기 위해 반복적인 실험을 통한 시행착오를 거치면서 시간과 비용이 많이 소모됐다. 이러한 낭비를 줄이기 위해 가상 구조를 스크리닝해 다공성 물질 개발을 가속화 하려는 시도들이 있었지만, 데이터베이스에 존재하지 않는 새로운 구조를 발견하지 못한다는 문제가 있었다.

최근에는 인공지능 기반의 역설계로 원하는 물성을 가진 물질을 개발하는 연구가 주목받고 있지만, 지금까지의 연구들은 단순한 소형 분자들 위주로 적용되고 있으며 복잡한 다공성 물질을 설계하는 연구는 보고되지 않았다.

김지한 교수 연구팀은 인공지능 기술과 분자 시뮬레이션 기술을 활용해 다공성 물질의 한 종류인 제올라이트 구조를 설계하는 방법을 개발했다.

연구팀은 인공지능 생성모델인 적대적 생성 신경망(GAN, Generative Adversarial Network)과 기존 분자 시뮬레이션에서 활용되는 3차원 그리드 데이터를 활용해 복잡한 다공성 물질의 특성을 인공지능이 학습하고 생성할 수 있도록 구조를 개발했다.

개발된 인공신경망 생성모델은 3차원 그리드로 이루어진 구조 정보와 흡착 물성 데이터를 같이 학습하게 되며, 학습 과정 안에서 흡착 물성을 빠르게 계산할 수 있다. 이를 통해 에너지 저장 소재의 특성을 효율적으로 학습할 수 있음을 증명했다.

또한, 연구팀은 인공지능 학습 과정에서 기존의 알려진 제올라이트 구조 중 일부를 제외해 학습시켰고, 그 결과 인공지능이 학습하지 않았던 구조들도 생성할 수 있음을 확인했다.

김지한 교수는“인공지능을 이용해 다공성 물질을 설계한 최초의 사례이다”라며 “기체 흡착 용도에 국한된 것이 아니라 다른 물성에도 쉽게 적용할 수 있어 촉매, 분리, 센서 등 다른 분야의 물질 개발에도 활용될 것으로 기대한다”라고 말했다.

이번 연구는 BK21, 한국연구재단 중견 연구자 지원 사업 그리고 에너지 클라우드 사업단의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 인공지능 기반 다공성 물질(제올라이트) 생성 개요도

2020.01.07 조회수 16974 김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06 조회수 21628

김상현 교수, 6만 ppi 초고해상도 디스플레이 제작기술 개발

〈 김상현 교수 연구팀(왼쪽 위 두번째 김상현 교수) 〉

우리 대학 전기및전자공학부 김상현 교수 연구팀이 반도체 공정 기술을 활용해 기존 마이크로 LED 디스플레이의 해상도 한계를 극복할 수 있는 6만 ppi(pixel per inch) 이상의 초고해상도 디스플레이 제작 가능 기술을 개발했다.

금대명 박사가 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제학술지 ‘나노스케일(Nanoscale)’ 12월 28일자 표지 논문으로 게재됐다. (논문명 : Strategy toward the fabrication of ultrahigh-resolution micro-LED displays by bonding interface-engineered vertical stacking and surface passivation).

디스플레이의 기본 단위인 LED 중 무기물 LED는 유기물 LED보다 높은 효율, 높은 신뢰성, 고속성을 가져 마이크로 크기의 무기물 LED를 픽셀 화소로 사용하는 디스플레이(마이크로 LED 디스플레이)가 새로운 디스플레이 기술로 주목받고 있다.

무기물 LED를 화소로 사용하기 위해서는 적녹청(R/G/B) 픽셀을 밀집하게 배열해야 하지만, 현재 적색과 녹색, 청색을 낼 수 있는 LED의 물질이 달라 각각 제작한 LED를 디스플레이 기판에 전사해야 한다. 따라서 마이크로 LED 디스플레이에 관련한 대부분 연구가 이런 패키징 측면의 전사 기술 위주로 이루어지고 있다.

그러나 수백만 개의 픽셀을 마이크로미터 크기로 정렬해 세 번의 전사과정으로 화소를 형성하는 것은 전사 시 사용하는 LED 이송헤드의 크기 제한, 기계적 정확도 제한, 그리고 수율 저하 문제 등 해결해야 할 기술적 난제들이 많아 초고해상도 디스플레이에 적용하기에는 한계가 있다.

연구팀은 문제 해결을 위해 적녹청 LED 활성층을 3차원으로 적층한 후, 반도체 패터닝 공정을 이용해 초고해상도 마이크로 LED 디스플레이에 대응할 수 있는 소자 제작 방법을 제안함과 동시에 수직 적층시 문제가 될 수 있는 색의 간섭 문제, 초소형 픽셀에서의 효율 개선 방안을 제시했다.

연구팀은 3차원 적층을 위해 기판 접합 기술을 사용했고, 색 간섭을 최소화하기 위해 접합 면에 필터 특성을 갖는 절연막을 설계해 적색-청색 간섭 광을 97% 제거했다.

이러한 광학 설계를 포함한 접합 매개물을 통해 수직으로 픽셀을 결합해도 빛의 간섭 없이 순도 높은 픽셀을 구현할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 수직 결합 후 반도체 패터닝 기술을 이용해 6만 ppi 이상의 해상도 달성 가능성을 증명했다.

또한, 초소형 LED 픽셀에서 문제가 될 수 있는 반도체 표면에서의 비 발광성 재결합 현상을 시간 분해 광발광 분석과 전산모사를 통해 체계적으로 조사해 초소형 LED의 효율을 개선할 수 있는 중요한 방향성을 제시했다.

김상현 교수는 “반도체 공정을 이용해 초고해상도의 픽셀 제작 가능성을 최초로 입증한 연구로, 반도체와 디스플레이 업계 협력의 중요성을 보여주는 연구 결과이다”라며 “후속 연구를 통해 초고해상도 미래 디스플레이의 기술 개발에 힘쓰겠다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 이공분야 기초연구사업 기본연구, 기후변화대응기술개발사업 등의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림 1. 1um 크기를 가진 마이크로 단일 LED 가 실제로 배열된 모습을 보여주는 이미지, 1 um, 0.6 um 크기를 가진 LED를 광 여기 방법을 통해 적색 발광이 되는 모습을 보여주는 이미지(작은 사진). 이는 작아진 LED에서도 적색 발광특성이 잘 발현됨을 보여줌.

그림 2. 나노스케일 커버 이미지: 본 제작 방법의 사용 예시를 보여줌

2020.01.06 조회수 21628 이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23 조회수 10407

이상완 교수, 신경과학-인공지능 융합연구 통해 인간의 문제해결 과정 규명

우리 대학 바이오및뇌공학과 이상완 교수 연구팀이 신경과학과 인공지능의 융합연구를 통해 인간의 문제해결 과정에서 뇌가 정보를 처리하는 원리를 규명하는 데 성공했다.

연구팀은 신경과학-인공지능 융합연구를 이용해 인간의 문제 해결 과정을 이론적·신경과학적으로 규명하는 데 성공했다. 이번 연구를 통해 인간 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식할 가능성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이상완 교수와 함께 김동재 박사과정과 박건영 석사과정이 주도하고, 미국 캘리포니아 공과대학(Caltech)과의 국제 공동연구를 통해 진행된 이번 연구는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’12월 16일 자 온라인판에 게재됐다.

불확실성과 복잡도가 변하는 상황에서 달성 가능한 목표를 설정하고 계획을 세워 실행 및 전략을 수정해 나가는 과정은 인간이 가진 고유한 문제 해결 능력 중 하나이다. 최근 인공지능 알고리즘이 다양한 분야에서 인간의 작업 수행 능력을 넘어서고 있으나, 이러한 문제 해결 능력에 대한 완벽한 해결방안은 제시하지 못하고 있다.

인간의 문제 해결 과정은 목표설정-전략수립-실행-전략수정을 반복하는 과정으로, 이는 상태 의존적인 복잡한 시간의 함수이다. 일반적으로 인간의 문제 해결 과정은 많은 양의 데이터를 모으기 어렵고 불확실성과 복잡도가 높아 빅데이터 기반의 전통적 딥러닝 설계 방식으로는 구현이 어렵다.

연구팀은 문제 해결을 위해 ‘강화학습 이론 기반 실험 디자인’이라는 기술을 이용해 문제 해결 목표, 문제의 복잡도, 상황 변화의 불확실성이라는 세 가지 변수를 동시에 변화시켜 실제 인간의 문제 해결 과정과 유사한 상황을 구현했다.

이를 이용해 취득한 행동과 뇌 영상 데이터를 바탕으로 문제 해결 과정을 설명할 수 있는 수학적 모델을 찾기 위해 100가지가 넘는 종류의 메타 강화학습 알고리즘을 학습하고 비교 분석했다. 이 과정은 모델 기반 뇌 이미징 분석이라 불리는 기법이다.

연구팀은 더 엄밀한 검증을 위해 ‘정밀 행동 프로파일링’이라는 분석 방법을 적용했다. 이 방법을 이용하면 겉으로 보이는 행동이 인간과 유사할 뿐만 아니라, 실제로 인간과 같은 원리로 문제를 해결하는 모델을 도출할 수 있다.

그 결과로 문제의 불확실성 및 복잡도와 변화하는 상황에서 인간의 학습과 추론 과정을 모사하는 메타 강화학습 모델을 구현했고, 이 모델의 정보처리 과정이 전두엽의 한 부위인 복외측전전두피질의 신경 활성 패턴으로 설명된다는 것을 발견했다.

1 저자인 김동재 박사과정은 “다양한 가설을 엄밀히 검증하는 과정에 많은 시간이 소요됐지만 정밀 행동 프로파일링 방법론을 통해 실제 인간의 행동 원리를 재현하는 모델을 찾아냄으로써 추후 인공지능으로의 이식에도 큰 도움이 될 것이다”라고 말했다.

이상완 교수는 “기존 연구방식은 하나의 퍼즐 조각을 떼어서 다른 퍼즐의 빈자리를 메꾸는 것이라면, 이번 연구는 퍼즐을 푸는 원리를 배워 다른 퍼즐 맞추기에 적용하는 것에 비유할 수 있다”라며 “인간만이 가진 지능의 핵심 요소들을 인공지능 알고리즘으로 이식하는 기술은 이제 첫걸음을 떼었다고 생각한다. 이 기술이 완성되면 궁극적으로는 지능을 공학적으로 분해하고 과학적으로 이해할 수 있을 것으로 기대한다”라고 말했다.

연구팀은 최근 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 설립한 KAIST 신경과학-인공지능 융합연구센터에서 이러한 기반 기술을 활용해 인간 지능을 모사한 차세대 인공지능 모델을 개발하고, 아울러 딥마인드, MIT, IBM AI 연구소, 케임브리지 대학 등 해외 관련 연구 기관과의 국제 공동연구를 통해 기술의 파급력을 높여나갈 계획이라고 말했다.

이번 연구는 삼성전자 미래기술육성센터의 지원 및 과학기술정보통신부 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 메타 강화학습 모델과 각 단계의 정보처리 과정에 관여하는 뇌 영역

2019.12.23 조회수 10407 김일두 교수, 물 몇 방울로 전기 만들어내는 기술 개발

〈 배재형 박사과정, 김일두 교수, 윤태광 박사 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 아주 소량의 물(0.15ml) 또는 대기 중의 수분을 자발적으로 흡수하는 조해성 물질을 활용해 전기에너지를 생성하는 친환경 발전기를 개발했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 ‘ACS Nano’ 11월 26일자 논문으로 발표됐다. 또한, 환경 분야의 권위 학술지인 에너지 및 환경과학 (Energy & Environmental Science) 온라인판에 게재됐으며, 1월호 후면 표지 논문으로 발표될 예정이다.

ACS Nano 연구는 증산 작용을 활용한 자가발전기의 원리를 규명한 논문으로 윤태광 박사와 배재형 박사과정 학생이 제 1 저자로 참여했으며, 테크니온 재료공학과의 아브너 로스칠드(Avner Rothschild) 교수가 공저자로 참여했다.

Energy & Environmental Science 논문은 조해성염을 활용하여 대기중의 수분 흡수를 통해 지속적으로 에너지를 생성하는 발전기에 관한 연구내용으로 제 1 저자인 배재형 박사과정과 윤태광 박사의 주도하에 진행이 됐고, 생명화학공학과의 서봉임 박사 , 김지한 교수가 공저자로 참여했다.

김 교수 연구팀은 전도성 탄소 나노 입자가 코팅된 면(cotton)섬유 표면에 소량의 물을 떨어뜨리면 젖은 영역과 마른 영역으로 나뉘게 되면서 작은 양의 전기에너지가 발생하는 것을 발견했다.

이를 통해 물이 완전히 증발하기 전까지 수소 이온이 천천히 이동하며 약 1시간 동안 발전이 가능함을 확인했지만, 물이 완전히 증발하게 되면 전기 발생이 멈추게 된다. 지속적인 발전을 위해서는 주기적으로 물을 떨어뜨려야 하는 실용성 측면에 문제가 있다.

연구팀은 발전 시간을 늘리기 위해 대기 중의 물을 스스로 흡수한 후 천천히 방출하는 조해성 물질 중 하나인 염화칼슘(CaCl2)에 주목했다. 탄소 입자가 코팅된 면섬유의 한쪽 면에 염화칼슘을 묻혔더니, 습도 20% 이상에서는 자발적인 수분 흡착으로 전력이 지속해서 유지되는 결과를 얻었다.

이렇게 개발한 자가발전기 6개를 직렬로 연결해 전압 4.2V, 에너지 밀도 22.4mWh/cm3를 얻어 LED 전구(20mW)의 불을 켜는 데 성공했다.

태양광, 풍력 발전 등 친환경 발전기들이 외부의 환경적인 요소에 제약을 많이 받는 것에 비해 연구팀이 개발한 발전기는 20∼80% 습도 구간에서는 외부에서 물을 공급해 주지 않더라도 전기를 만들어 낼 수 있어 다양한 사물인터넷, 웨어러블 기기 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 "움직이기만 해도 생기는 땀이나 대기 중 흩날리다 사라지는 수분을 에너지원으로 활용할 수 없을까? 라는 의문에서 연구를 시작했다"라며, "조해성 염이 포함된 자가발전기는 일반 대기 환경에서 2주 이상 발전하는 성능을 보임을 확인했고, 사물인터넷용 지속 전력 공급원 또는 자가 발전기 크기 증대를 통해 이차전지를 충전하는 용도 등으로 활용할 수 있다"라고 말했다.

이번 연구 성과는 삼성전자미래육성재단 과제(SRFC-MA1802-05)의 지원으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물의 증산작용을 이용한 자가 발전기

그림2. 식물의 증산 과정을 통해 수분이 순환하는 원리를 모사하여, 수분의 순환을 전기 에너지로 변환하는 발전기

2019.12.16 조회수 18128

김일두 교수, 물 몇 방울로 전기 만들어내는 기술 개발

〈 배재형 박사과정, 김일두 교수, 윤태광 박사 〉

우리 대학 신소재공학과 김일두 교수 연구팀이 아주 소량의 물(0.15ml) 또는 대기 중의 수분을 자발적으로 흡수하는 조해성 물질을 활용해 전기에너지를 생성하는 친환경 발전기를 개발했다.

연구 결과는 나노과학 분야의 권위적인 학술지 ‘ACS Nano’ 11월 26일자 논문으로 발표됐다. 또한, 환경 분야의 권위 학술지인 에너지 및 환경과학 (Energy & Environmental Science) 온라인판에 게재됐으며, 1월호 후면 표지 논문으로 발표될 예정이다.

ACS Nano 연구는 증산 작용을 활용한 자가발전기의 원리를 규명한 논문으로 윤태광 박사와 배재형 박사과정 학생이 제 1 저자로 참여했으며, 테크니온 재료공학과의 아브너 로스칠드(Avner Rothschild) 교수가 공저자로 참여했다.

Energy & Environmental Science 논문은 조해성염을 활용하여 대기중의 수분 흡수를 통해 지속적으로 에너지를 생성하는 발전기에 관한 연구내용으로 제 1 저자인 배재형 박사과정과 윤태광 박사의 주도하에 진행이 됐고, 생명화학공학과의 서봉임 박사 , 김지한 교수가 공저자로 참여했다.

김 교수 연구팀은 전도성 탄소 나노 입자가 코팅된 면(cotton)섬유 표면에 소량의 물을 떨어뜨리면 젖은 영역과 마른 영역으로 나뉘게 되면서 작은 양의 전기에너지가 발생하는 것을 발견했다.

이를 통해 물이 완전히 증발하기 전까지 수소 이온이 천천히 이동하며 약 1시간 동안 발전이 가능함을 확인했지만, 물이 완전히 증발하게 되면 전기 발생이 멈추게 된다. 지속적인 발전을 위해서는 주기적으로 물을 떨어뜨려야 하는 실용성 측면에 문제가 있다.

연구팀은 발전 시간을 늘리기 위해 대기 중의 물을 스스로 흡수한 후 천천히 방출하는 조해성 물질 중 하나인 염화칼슘(CaCl2)에 주목했다. 탄소 입자가 코팅된 면섬유의 한쪽 면에 염화칼슘을 묻혔더니, 습도 20% 이상에서는 자발적인 수분 흡착으로 전력이 지속해서 유지되는 결과를 얻었다.

이렇게 개발한 자가발전기 6개를 직렬로 연결해 전압 4.2V, 에너지 밀도 22.4mWh/cm3를 얻어 LED 전구(20mW)의 불을 켜는 데 성공했다.

태양광, 풍력 발전 등 친환경 발전기들이 외부의 환경적인 요소에 제약을 많이 받는 것에 비해 연구팀이 개발한 발전기는 20∼80% 습도 구간에서는 외부에서 물을 공급해 주지 않더라도 전기를 만들어 낼 수 있어 다양한 사물인터넷, 웨어러블 기기 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김 교수는 "움직이기만 해도 생기는 땀이나 대기 중 흩날리다 사라지는 수분을 에너지원으로 활용할 수 없을까? 라는 의문에서 연구를 시작했다"라며, "조해성 염이 포함된 자가발전기는 일반 대기 환경에서 2주 이상 발전하는 성능을 보임을 확인했고, 사물인터넷용 지속 전력 공급원 또는 자가 발전기 크기 증대를 통해 이차전지를 충전하는 용도 등으로 활용할 수 있다"라고 말했다.

이번 연구 성과는 삼성전자미래육성재단 과제(SRFC-MA1802-05)의 지원으로 진행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 물의 증산작용을 이용한 자가 발전기

그림2. 식물의 증산 과정을 통해 수분이 순환하는 원리를 모사하여, 수분의 순환을 전기 에너지로 변환하는 발전기

2019.12.16 조회수 18128 박인규 교수, 헬스 모니터링용 고감도 유연 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀에서 생체 신호 및 신체 압력 모니터링에 활용이 가능한 액체 금속 기반 웨어러블 유연 압력 센서를 개발했다.

이 기술을 통해 맥박, 혈압 등 다양한 중요 생체 신호를 연속적으로 모니터링하고 욕창과 같은 압력으로 인해 비롯한 여러 질병을 예방할 수 있는 시스템으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김규영 박사과정이 1저자, 오용석 연구교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스트 헬스케어 머터리얼스(Advanced Healthcare Materials)’11월 21일자 표지논문에 게재됐다. (논문명: Highly Sensitive and Wearable Liquid Metal‐Based Pressure Sensor for Health Monitoring Applications: Integration of a 3D‐Printed Microbump Array with the Microchannel)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되고 있다. 기능성 소재를 기반으로 다양한 고감도의 유연 센서가 많이 개발되고 있지만, 기존 고체 소재 기반 센서는 웨어러블 디바이스로 활용되기에 신축성, 신호 반복성 및 안정성 측면에서 한계를 보인다.

이러한 점을 보완하기 위해 현재 액체 소재 기반 유연 센서가 다양하게 개발되고 있다. 액체 전극 중에서도 특히 갈린스탄(Galinstan)과 같은 액체 금속은 신축성에 제한이 없으며, 무독성, 높은 전기 전도도, 전기/기계적 안정성 등의 특징으로 신축성 소자 및 웨어러블 디바이스 요소로써 활용도가 매우 높다.

하지만 기존의 액체 금속 기반 유연 압력 센서는 안정적이지만 매우 감도가 낮아 맥박이나 신체 압력 모니터링과 같은 수 kPa 수준의 작은 범위의 압력 측정에 활용하기 어려웠다.

이번 연구에서는 다중물질 3D 프린팅 기술을 활용해 단단한 마이크로 범프 구조물을 액체 금속 채널에 배치하여 작은 압력에도 신호 변화가 크게 나타날 수 있는 구조를 개발했다. 이러한 구조를 통해 마이크로 범프가 없는 일반 액체 금속기반 압력 센서보다 6배 이상의 높은 감도를 얻고 고체 기반 유연 압력 센서 수준의 감도를 얻을 수 있었다.

또한, 개발된 유연 압력 센서는 1만 회 이상의 인장, 굽힘 등 다양한 물리 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 디바이스로써 활용될 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 평상시와 운동 시의 맥박, 혈압을 측정하여 그 변화를 연속적으로 감지해 건강 상태를 모니터링할 수 있음을 확인했다.

센서가 부착된 양말과 무선 통신 시스템을 구축하여 누워있는 사람의 다양한 자세 변화 도중 나타나는 신체 압력 및 그 변화를 원격으로 모니터링할 수 있었다.

박인규 교수는 “개발한 고감도 및 고신뢰성 액체 금속기반 유연 압력 센서를 통해 다양한 생체 건강 정보를 연속적으로 수집할 수 있었다. 이를 이용하여 다양한 헬스 케어/헬스 모니터링 어플리케이션, 특히 욕창과 같이 압력으로 인해 나타나는 다양한 질병 관리 및 예방 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업 (초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Healthcare Materials 표지

그림2. 마이크로 범프가 집적된 액체 금속 기반 유연 압력 센서

그림3. 높은 감도와 안정적 성능의 유연 센서 및 신체 압력 측정 어플리케이션

2019.12.11 조회수 17817

박인규 교수, 헬스 모니터링용 고감도 유연 압력센서 개발

우리 대학 기계공학과 박인규 교수 연구팀에서 생체 신호 및 신체 압력 모니터링에 활용이 가능한 액체 금속 기반 웨어러블 유연 압력 센서를 개발했다.

이 기술을 통해 맥박, 혈압 등 다양한 중요 생체 신호를 연속적으로 모니터링하고 욕창과 같은 압력으로 인해 비롯한 여러 질병을 예방할 수 있는 시스템으로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

김규영 박사과정이 1저자, 오용석 연구교수가 공동 교신저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스트 헬스케어 머터리얼스(Advanced Healthcare Materials)’11월 21일자 표지논문에 게재됐다. (논문명: Highly Sensitive and Wearable Liquid Metal‐Based Pressure Sensor for Health Monitoring Applications: Integration of a 3D‐Printed Microbump Array with the Microchannel)

최근 헬스케어에 대한 관심이 커짐에 따라 웨어러블 유연 센서 개발이 활발히 진행되고 있다. 기능성 소재를 기반으로 다양한 고감도의 유연 센서가 많이 개발되고 있지만, 기존 고체 소재 기반 센서는 웨어러블 디바이스로 활용되기에 신축성, 신호 반복성 및 안정성 측면에서 한계를 보인다.

이러한 점을 보완하기 위해 현재 액체 소재 기반 유연 센서가 다양하게 개발되고 있다. 액체 전극 중에서도 특히 갈린스탄(Galinstan)과 같은 액체 금속은 신축성에 제한이 없으며, 무독성, 높은 전기 전도도, 전기/기계적 안정성 등의 특징으로 신축성 소자 및 웨어러블 디바이스 요소로써 활용도가 매우 높다.

하지만 기존의 액체 금속 기반 유연 압력 센서는 안정적이지만 매우 감도가 낮아 맥박이나 신체 압력 모니터링과 같은 수 kPa 수준의 작은 범위의 압력 측정에 활용하기 어려웠다.

이번 연구에서는 다중물질 3D 프린팅 기술을 활용해 단단한 마이크로 범프 구조물을 액체 금속 채널에 배치하여 작은 압력에도 신호 변화가 크게 나타날 수 있는 구조를 개발했다. 이러한 구조를 통해 마이크로 범프가 없는 일반 액체 금속기반 압력 센서보다 6배 이상의 높은 감도를 얻고 고체 기반 유연 압력 센서 수준의 감도를 얻을 수 있었다.

또한, 개발된 유연 압력 센서는 1만 회 이상의 인장, 굽힘 등 다양한 물리 변형에도 안정적인 신호 회복을 보이고, 다양한 환경 요인(온도, 습도)에도 안정적인 감지 성능을 보여 웨어러블 디바이스로써 활용될 수 있는 큰 가능성을 보였다.

연구팀은 이러한 성능을 바탕으로 평상시와 운동 시의 맥박, 혈압을 측정하여 그 변화를 연속적으로 감지해 건강 상태를 모니터링할 수 있음을 확인했다.

센서가 부착된 양말과 무선 통신 시스템을 구축하여 누워있는 사람의 다양한 자세 변화 도중 나타나는 신체 압력 및 그 변화를 원격으로 모니터링할 수 있었다.

박인규 교수는 “개발한 고감도 및 고신뢰성 액체 금속기반 유연 압력 센서를 통해 다양한 생체 건강 정보를 연속적으로 수집할 수 있었다. 이를 이용하여 다양한 헬스 케어/헬스 모니터링 어플리케이션, 특히 욕창과 같이 압력으로 인해 나타나는 다양한 질병 관리 및 예방 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단의 중견 연구 과제(올인원 스마트 스킨을 위한 웨어러블 멀티센서 시스템 핵심기술 연구)와 선도연구센터지원 사업 (초정밀 광 기계기술 연구센터)의 지원을 통해 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. Advanced Healthcare Materials 표지

그림2. 마이크로 범프가 집적된 액체 금속 기반 유연 압력 센서

그림3. 높은 감도와 안정적 성능의 유연 센서 및 신체 압력 측정 어플리케이션

2019.12.11 조회수 17817 윤동기 교수, 카이랄 물질 육안으로 검출 방법 개발

우리 대학 화학과/나노과학기술대학원 윤동기 교수 연구팀이 나선 나노 구조체를 만드는 액정 물질을 이용해 광결정(photonic crystal) 필름을 제작하고, 이를 이용해 식품이나 약물 등에 함유된 카이랄 물질을 별다른 기기 없이 눈으로 검출하는 데 성공했다.

이번 연구를 통해 기존의 광 식각공정(photolithography)으로 제작이 어려웠던 나노미터 크기의 카이랄 광결정 제작에 성공했으며, 이를 기반으로 액정기반의 나노 재료를 활용해 디스플레이, 광학 및 화학 센서 등의 응용기술에 다양하게 이바지할 것으로 기대된다.

박원기 박사과정이 1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘NPG 아시아 머티리얼즈(NPG Asia Materials)’ 8월 16일 자 온라인판과 ‘어드밴스드 옵티컬 머티리얼즈(Advanced Optical Materials)’ 12월 4일 자 표지논문에 게재됐다. (논문명 : Directed self-assembly of a helical nanofilament liquid crystal phase for use as structural color reflectors/Direct visualization of optical activity in chiral substances using a helical nanofilament (B4) liquid crystal phase)

잘 정렬된 나선형 나노 구조체를 만드는 일은 산업적 및 학문적으로 수요가 높은 기술로 여겨져 디스플레이 산업 및 광학 분야에서 꾸준히 연구되고 있다.

바나나 모양의 굽은형 액정분자는 고온에서 서서히 냉각될 때 무작위로 배향된 나선형 구조체를 형성한다. 이들을 잘 정렬할 수 있다면 카이랄 광결정으로 이용할 수 있으나, LCD용 액정 재료와는 달리 굽은형 액정분자를 정렬할 방법이 존재하지 않았다.

복잡한 분자구조의 액정 재료를 활용하기 위해선 극한으로 분자들의 거동을 제어하고 균일한 배향을 유도하는 기술이 필요하지만, 관련 기술의 부재로 응용되지 못했다.

연구팀은 LCD의 핵심 재료로 사용되는 일반형 액정분자보다 분자구조가 더 복잡한 굽은 형태의 액정분자가 형성하는 200~300나노미터의 나선 주기를 갖는 나선형 나노 구조체를 대면적에서 배향하는 데 성공했다. 이를 통해 빛을 반사하는 광결정을 제작했다.

다음으로 연구팀은 이들 분자를 제어하고 응용하기 위해, 빛에 의해 분자의 모양 및 배향이 바뀌는 현상인 광이성질체화(photoisomerization)를 유도할 수 있는 광 반응성 굽은형 액정분자를 설계했다.

연구팀은 이 액정분자들이 마치 해바라기가 빛을 따라가듯이 빛에 나란히 배향한다는 점에 착안해, 이들이 형성하는 나선 나노 구조체도 빛의 방향에 따라 매우 균일하게 세워질 수 있도록 제작했다.

이렇게 방향이 제어된 나선 나노 구조체는 분자의 길이에 따라 다양한 색을 보여 푸른색에서 초록색의 빛을 선택적으로 반사하는 일종의 카이랄 색상 거울로 활용할 수 있었다.