%EB%AC%BC%EB%A6%AC%ED%95%99%EA%B3%BC

-

암 조직 ‘3D·가상염색’ 혁신기술로 절개 없이 관찰 가능

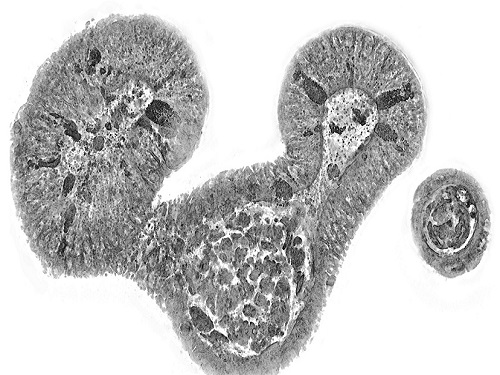

기존에 암 조직을 얇게 절단하여 염색한 뒤 관찰하던 전통 방식에서 벗어나, 우리 대학과 국제공동연구진이 첨단 광학 기술을 활용해 절개없이 암 조직의 3차원 구조를 인공지능 기반 딥러닝 알고리즘을 접목시켜 실제처럼 가상 염색 영상으로 구현하는 기술을 성공하여 향후 차세대 비침습 병리 진단의 혁신을 기대할 수 있게 됐다.

물리학과 박용근 교수 연구팀이 연세대 강남세브란스병원 신수진 교수팀, 미국 메이오클리닉(Mayo Clinic) 황태현 교수팀, 토모큐브 인공지능 연구팀과의 공동연구를 통해, 별도의 염색 없이도 암 조직의 3차원 구조를 생생하게 보여줄 수 있는 혁신적인 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

200여년간 사용되어 온 기존 병리학에서는 암 조직을 현미경으로 관찰하던 방식은 3차원으로 이루어진 암 조직의 특정 단면만을 보여주기 때문에, 세포간의 입체적 연결 구조나 공간적 배치를 파악하는데 한계가 있었다.

이에 연구팀은‘홀로토모그래피(Holotomography, HT)’라는 첨단 광학 기술을 활용해 조직의 3차원 굴절률 정보를 측정하고, 여기에 인공지능 기반 딥러닝 알고리즘을 접목시켜 마치 가상의 염색(H&E)* 이미지 생성하는데 성공했다.

* H&E(Hematoxylin & Eosin): 병리 조직을 관찰할 때 가장 널리 사용되는 염색법으로, 세포의 핵은 헤마톡실린(Hematoxylin)으로 파란색, 세포질은 에오신(Eosin)으로 분홍색으로 염색된다.

연구팀은 이 기술이 생성한 영상이 실제 염색된 조직 영상과 매우 유사하다는 점을 정량적으로 입증했으며, 다양한 장기와 조직에서도 일관된 성능을 보여줌으로써 차세대 병리 분석 도구로서의 범용성과 신뢰성을 입증했다.

또한, 토모큐브사의 홀로토모그래피 장비를 활용해 한국과 미국의 병원 및 연구기관과 공동으로 기술 실현 가능성을 검증함으로써, 이 기술이 실제 병리 연구 현장에 본격적으로 도입될 수 있음을 보여주었다.

박용근 교수는 “이번 연구는 병리학의 분석 단위를 2차원에서 3차원으로 확장한 매우 의미 있는 성과”라며, “앞으로 미세 종양 환경 내에서 암 종양의 경계나 주변 변역 세포들의 공간 분포를 분석할 수 있는 등 다양한 생의학 연구와 임상 진단에 널리 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구는 박주연 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 세계적 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 5월 22일자로 온라인 게재되었다.

(논문명: Revealing 3D microanatomical structures of unlabeled thick cancer tissues using holotomography and virtual H&E staining. https://doi.org/10.1038/s41467-025-59820-0)

본 연구는 한국연구재단 리더연구사업, 한국산업기술진흥원의 글로벌산업기술협력센터사업, 보건산업진흥원의 지원을 받았다.

2025.05.26 조회수 1857

암 조직 ‘3D·가상염색’ 혁신기술로 절개 없이 관찰 가능

기존에 암 조직을 얇게 절단하여 염색한 뒤 관찰하던 전통 방식에서 벗어나, 우리 대학과 국제공동연구진이 첨단 광학 기술을 활용해 절개없이 암 조직의 3차원 구조를 인공지능 기반 딥러닝 알고리즘을 접목시켜 실제처럼 가상 염색 영상으로 구현하는 기술을 성공하여 향후 차세대 비침습 병리 진단의 혁신을 기대할 수 있게 됐다.

물리학과 박용근 교수 연구팀이 연세대 강남세브란스병원 신수진 교수팀, 미국 메이오클리닉(Mayo Clinic) 황태현 교수팀, 토모큐브 인공지능 연구팀과의 공동연구를 통해, 별도의 염색 없이도 암 조직의 3차원 구조를 생생하게 보여줄 수 있는 혁신적인 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.

200여년간 사용되어 온 기존 병리학에서는 암 조직을 현미경으로 관찰하던 방식은 3차원으로 이루어진 암 조직의 특정 단면만을 보여주기 때문에, 세포간의 입체적 연결 구조나 공간적 배치를 파악하는데 한계가 있었다.

이에 연구팀은‘홀로토모그래피(Holotomography, HT)’라는 첨단 광학 기술을 활용해 조직의 3차원 굴절률 정보를 측정하고, 여기에 인공지능 기반 딥러닝 알고리즘을 접목시켜 마치 가상의 염색(H&E)* 이미지 생성하는데 성공했다.

* H&E(Hematoxylin & Eosin): 병리 조직을 관찰할 때 가장 널리 사용되는 염색법으로, 세포의 핵은 헤마톡실린(Hematoxylin)으로 파란색, 세포질은 에오신(Eosin)으로 분홍색으로 염색된다.

연구팀은 이 기술이 생성한 영상이 실제 염색된 조직 영상과 매우 유사하다는 점을 정량적으로 입증했으며, 다양한 장기와 조직에서도 일관된 성능을 보여줌으로써 차세대 병리 분석 도구로서의 범용성과 신뢰성을 입증했다.

또한, 토모큐브사의 홀로토모그래피 장비를 활용해 한국과 미국의 병원 및 연구기관과 공동으로 기술 실현 가능성을 검증함으로써, 이 기술이 실제 병리 연구 현장에 본격적으로 도입될 수 있음을 보여주었다.

박용근 교수는 “이번 연구는 병리학의 분석 단위를 2차원에서 3차원으로 확장한 매우 의미 있는 성과”라며, “앞으로 미세 종양 환경 내에서 암 종양의 경계나 주변 변역 세포들의 공간 분포를 분석할 수 있는 등 다양한 생의학 연구와 임상 진단에 널리 활용될 수 있을 것”이라고 전했다.

이번 연구는 박주연 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여했으며, 세계적 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 5월 22일자로 온라인 게재되었다.

(논문명: Revealing 3D microanatomical structures of unlabeled thick cancer tissues using holotomography and virtual H&E staining. https://doi.org/10.1038/s41467-025-59820-0)

본 연구는 한국연구재단 리더연구사업, 한국산업기술진흥원의 글로벌산업기술협력센터사업, 보건산업진흥원의 지원을 받았다.

2025.05.26 조회수 1857 -

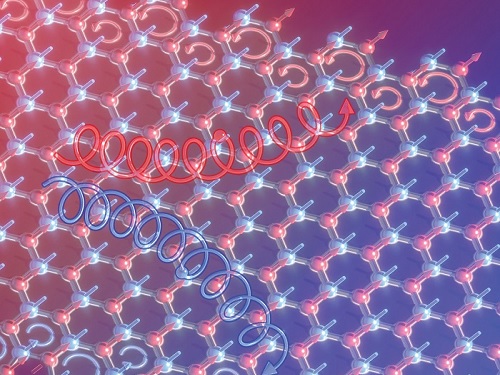

마그논 3차원 제어 세계 첫 규명- 뉴로모픽·양자기술 게임체인저로

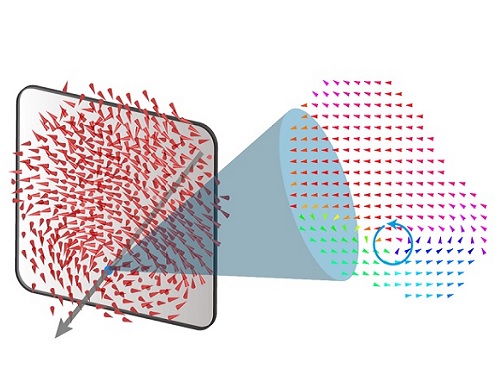

전류없이 자석으로 정보 전달이 가능한 마그논(스핀파)으로 처리하는 마그논 홀 효과는 지금까지 2차원 평면에서만 가능하다고 알려져 있는데 그 한계를 뛰어넘는다면 어떨까? 마그논이 3차원 공간에서 활용가능하다면 입체적 회로 등 자유로운 설계부터 인간의 뇌 정보와 같이 차세대 뉴로모픽(뇌 모사형) 연산 구조 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다. KAIST와 국제공동연구진은 기존에 마그논 개념을 뛰어넘어, 3차원 공간에서도 자유롭고 복잡하게 움직일 수 있다는 3차원 마그논 홀 효과를 세계 최초로 예측했다.

우리 대학 물리학과 김세권 교수가 독일 마인츠 대학의 리카르도 자르주엘라 박사와 공동연구를 통해, 복잡한 자석 구조(쩔쩔맴 자성체, topologically textured frustrated magnets) 내에서 마그논(스핀파)과 솔리톤(스핀들의 소용돌이)의 상호작용이 단순하지 않고 복잡하게 설명된다는 사실을 세계 최초로 밝혀냈다.

전자의 움직임처럼 정보를 전달할 수 있는 마그논(스핀 파동)은 전류를 쓰지 않고 정보를 전달해 열이 나지 않는 차세대 정보 처리 기술로 주목받고 있다. 지금까지의 마그논 연구는 스핀들이 한 방향으로 가지런히 정렬된 단순한 자석에서만 이루어졌고 이를 설명하는 수학도 비교적 단순한 ‘가환(Abelian) 게이지 이론’이었다.

연구팀은 쩔쩔맴 자성체와 같은 복잡한 스핀 구조에서는 마그논이 여러 방향에서 복잡하게 상호작용하고 얽히며 이 움직임은 기존보다 한 차원 높은 수학인 ‘비가환(non-Abelian) 게이지 이론’을 적용했고, 이를 세계 최초로 입증했다.

이번 연구는 향후 마그논을 이용한 저전력 논리소자, 토폴로지 기반 양자 정보 처리 기술 등에 응용될 수 있는 가능성을 제시함으로써 미래 정보기술의 판도를 바꿀 가능성을 보여주고 있다.

기존 선형 자성체에서는 자기 상태를 나타내는 값(질서 변수)이 벡터로 주어지며, 이에 기반한 마그노닉스 연구에서는 마그논이 스커미온과 같은 솔리톤 구조에서 이동할 때, U(1) 가환 게이지장이 유도된다고 해석되어 왔다. 이는 솔리톤과 마그논의 상호작용은 양자전기역학(QED)과 유사한 구조를 가지며, 이를 통해 2차원 자성체에서의 마그논 홀 효과와 같은 여러 실험적 결과를 잘 설명해 왔다.

하지만 연구팀은 이번 연구를 통해, 쩔쩔맴 자성체에서는 질서 변수가 단순한 벡터가 아닌 쿼터니언(quaternion)으로 표현되어야 하고, 그 결과 마그논이 느끼는 게이지장도 단순한 U(1) 가환 게이지장이 아닌 SU(3) 비가환 게이지장이 된다는 점을 이론적으로 최초 규명했다.

이는 곧 쩔쩔맴 자성체 안에는, 기존의 자성체에서 보이던 한두 가지 종류의 마그논이 아닌, 세 가지 종류의 마그논이 존재하며, 이들 각각이 솔리톤과 복잡하게 얿혀 상호작용하게 된다는 뜻이다. 이러한 구조는 전자기 힘을 설명하는 양자전기역학(QED)보다는, 양자색역학(QCD)과 유사한 구조를 갖는다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

김세권 교수는 “이번 연구는 쩔쩔맴 자성체의 복잡한 질서 속에서 발생하는 마그논의 동역학을 설명할 수 있는 강력한 이론적 틀을 제시했다”며, “비가환 마그노닉스를 최초로 제시함으로 양자 자성 연구 전반에 영향을 줄 수 있는 개념적 전환점이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 독일 마인츠대학 리카르도 자르주엘라(Ricardo Zarzuela) 박사가 제 1저자로 물리 분야 세계적인 학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)‘에 5월 6일 자로 게재됐다.

※ 논문명 : Non-Abelian Gauge Theory for Magnons in Topologically Textured Frustrated Magnets, Phys. Rev. Lett. 134, 186701 (2025)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.186701

이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.22 조회수 1500

마그논 3차원 제어 세계 첫 규명- 뉴로모픽·양자기술 게임체인저로

전류없이 자석으로 정보 전달이 가능한 마그논(스핀파)으로 처리하는 마그논 홀 효과는 지금까지 2차원 평면에서만 가능하다고 알려져 있는데 그 한계를 뛰어넘는다면 어떨까? 마그논이 3차원 공간에서 활용가능하다면 입체적 회로 등 자유로운 설계부터 인간의 뇌 정보와 같이 차세대 뉴로모픽(뇌 모사형) 연산 구조 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다. KAIST와 국제공동연구진은 기존에 마그논 개념을 뛰어넘어, 3차원 공간에서도 자유롭고 복잡하게 움직일 수 있다는 3차원 마그논 홀 효과를 세계 최초로 예측했다.

우리 대학 물리학과 김세권 교수가 독일 마인츠 대학의 리카르도 자르주엘라 박사와 공동연구를 통해, 복잡한 자석 구조(쩔쩔맴 자성체, topologically textured frustrated magnets) 내에서 마그논(스핀파)과 솔리톤(스핀들의 소용돌이)의 상호작용이 단순하지 않고 복잡하게 설명된다는 사실을 세계 최초로 밝혀냈다.

전자의 움직임처럼 정보를 전달할 수 있는 마그논(스핀 파동)은 전류를 쓰지 않고 정보를 전달해 열이 나지 않는 차세대 정보 처리 기술로 주목받고 있다. 지금까지의 마그논 연구는 스핀들이 한 방향으로 가지런히 정렬된 단순한 자석에서만 이루어졌고 이를 설명하는 수학도 비교적 단순한 ‘가환(Abelian) 게이지 이론’이었다.

연구팀은 쩔쩔맴 자성체와 같은 복잡한 스핀 구조에서는 마그논이 여러 방향에서 복잡하게 상호작용하고 얽히며 이 움직임은 기존보다 한 차원 높은 수학인 ‘비가환(non-Abelian) 게이지 이론’을 적용했고, 이를 세계 최초로 입증했다.

이번 연구는 향후 마그논을 이용한 저전력 논리소자, 토폴로지 기반 양자 정보 처리 기술 등에 응용될 수 있는 가능성을 제시함으로써 미래 정보기술의 판도를 바꿀 가능성을 보여주고 있다.

기존 선형 자성체에서는 자기 상태를 나타내는 값(질서 변수)이 벡터로 주어지며, 이에 기반한 마그노닉스 연구에서는 마그논이 스커미온과 같은 솔리톤 구조에서 이동할 때, U(1) 가환 게이지장이 유도된다고 해석되어 왔다. 이는 솔리톤과 마그논의 상호작용은 양자전기역학(QED)과 유사한 구조를 가지며, 이를 통해 2차원 자성체에서의 마그논 홀 효과와 같은 여러 실험적 결과를 잘 설명해 왔다.

하지만 연구팀은 이번 연구를 통해, 쩔쩔맴 자성체에서는 질서 변수가 단순한 벡터가 아닌 쿼터니언(quaternion)으로 표현되어야 하고, 그 결과 마그논이 느끼는 게이지장도 단순한 U(1) 가환 게이지장이 아닌 SU(3) 비가환 게이지장이 된다는 점을 이론적으로 최초 규명했다.

이는 곧 쩔쩔맴 자성체 안에는, 기존의 자성체에서 보이던 한두 가지 종류의 마그논이 아닌, 세 가지 종류의 마그논이 존재하며, 이들 각각이 솔리톤과 복잡하게 얿혀 상호작용하게 된다는 뜻이다. 이러한 구조는 전자기 힘을 설명하는 양자전기역학(QED)보다는, 양자색역학(QCD)과 유사한 구조를 갖는다는 점에서 큰 의미를 지닌다.

김세권 교수는 “이번 연구는 쩔쩔맴 자성체의 복잡한 질서 속에서 발생하는 마그논의 동역학을 설명할 수 있는 강력한 이론적 틀을 제시했다”며, “비가환 마그노닉스를 최초로 제시함으로 양자 자성 연구 전반에 영향을 줄 수 있는 개념적 전환점이 될 것”이라고 말했다.

이번 연구 결과는 독일 마인츠대학 리카르도 자르주엘라(Ricardo Zarzuela) 박사가 제 1저자로 물리 분야 세계적인 학술지 `피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)‘에 5월 6일 자로 게재됐다.

※ 논문명 : Non-Abelian Gauge Theory for Magnons in Topologically Textured Frustrated Magnets, Phys. Rev. Lett. 134, 186701 (2025)

DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.186701

이번 연구는 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스)의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.22 조회수 1500 -

세상에 없던 아이디어, KAIST가 현실로, 자석으로 양자컴퓨팅 기술 구현

세상에 없는 기술을 제안하라는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업으로 시작된 ‘자석으로 양자컴퓨팅 기술을 개발한다’는 아이디어가 현실로 실현되었다. KAIST와 국제공동 연구진은 ‘자기 성질을 가진 물질(자성체)’을 활용해 양자컴퓨팅의 핵심 기술을 세계 최초로 실증하는데 성공했다.

우리 대학 물리학과 김갑진 교수 연구팀이 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab.), 일리노이대 어바나-샴페인(Univ. of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)와 공동연구를 통해, ‘광자-마그논 하이브리드 칩’을 개발해 자성체에서 다중 펄스 간섭 현상을 실시간으로 구현하는 데 세계 최초로 성공했다.

쉽게 설명하면, 연구팀은 ‘빛’과 ‘자석 내부의 진동(마그논)’이 함께 작동하는 특수한 칩을 개발하여 멀리 떨어진 자석 사이에서 신호(위상 정보)를 전송하고, 여러 개의 신호가 서로 간섭하는 현상을 실시간으로 관측하고 조절하는 데 성공한 것이다.

이는 자석이 양자 연산의 핵심 부품으로 활용될 수 있다는 것을 보여준 세계 최초의 실험으로, 자성체 기반 양자컴퓨팅 플랫폼 개발의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

자석의 N극과 S극은 원자 내부에 존재하는 전자의 스핀(spin)에서 나오게 되는데, 여러 원자가 모였을 때 나타나는 스핀들의 집단적인 진동 상태를 마그논(magnon)이라고 한다.

마그논은 특히, 정보를 한쪽으로만 전달하는 비상호성(nonreciprocity) 특성을 가질 수 있어, 양자 노이즈 차단을 통한 소형 양자 칩 개발에 응용될 수 있고, 광 및 마이크로파와 동시에 결합할 수 있어 양자 정보를 수십 km 거리로 전송하는 양자 통신 소자로도 응용이 가능하다.

또한, 특수한 자석 물질인 반강자성체(antiferromagnet)를 이용하면 양자컴퓨터의 작동 주파수를 훨씬 빠른 속도, THz(테라헤르츠) 대역으로 높여서 현재 양자컴퓨터 하드웨어 한계를 뛰어넘는, 복잡한 냉각 장비 없이도 상온에서 작동하는 양자컴퓨터의 개발이 가능할 수 있다.

그러나, 마그논을 기반으로 한 양자컴퓨팅과 통신 시스템 전반의 구현에 필요한 이 모든 기술을 실현하기 위해서는 마그논 위상 정보, 즉 마그논의 파동이 언제부터 시작되고 움직이는지에 대한 정보를 실시간으로 전송 및 측정하고, 그것을 제어하는 기술이 필수적이었다.

김갑진 교수 연구팀은 작은 자석 구슬인 이트륨 철 가넷(Yttrium Iron Garnet, YIG) 2개를 12 mm 간격으로 배치하고, 그 사이에 구글, IBM 등의 양자컴퓨터에서 사용되는 회로인 초전도 공진기를 설치하여 한쪽 자석에 신호(펄스)를 넣어서 다른 자석까지 정보가 잘 전달되는지를 측정하였다.

그 결과, 수 나노초(ns) 길이의 아주 짧은 하나의 펄스부터 최대 네 개의 마이크로파 펄스를 입력하였을 때 그로 인해 생기는 자석 내부의 진동(마그논)이 초전도 회로를 통해 멀리 있는 다른 자석까지 손실 없이 전달되는 것을 확인하였고, 여러 펄스 사이에 간섭을 일으켰을 때 각각의 위상 정보를 유지하며 신호가 예측대로 보강 또는 상쇄되는 것(결맞음 간섭 현상)을 실시간 도메인에서 관측하는 데 성공했다.

나아가 연구팀은 여러 펄스(신호)의 주파수와 이들 간의 시간 간격을 조절하여 자석 안에 생기는 마그논의 간섭 패턴을 임의로 제어할 수 있음을 입증함으로써, 전기 신호 입력을 통해 마그논의 양자 상태(위상 정보)를 자유롭게 제어할 가능성을 처음으로 입증하였다.

이번 연구는 양자 정보 처리 분야에서 필수적인 여러 개의 신호(다중 펄스)를 활용한 양자 게이트 연산이 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템*에서도 구현될 수 있음을 보여주었다. 이 결과는 자성체 기반 양자 소자가 실질적으로 양자컴퓨팅에 활용될 수 있는 가능성을 열어준다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

* 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템: 자성체의 마그논과 초전도 회로를 결합해, 서로의 장점을 살린 새로운 양자 연산 시스템

김갑진 교수는“이번 연구는‘세상에 없는 기술을 제안하라’는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업에‘자석으로 양자컴퓨터를 개발할 수 있을까?’라는 다소 엉뚱하지만 모험적인 아이디어를 제안하며 시작되었다”며

“그 여정 자체가 매우 흥미로웠으며, 특히 이번 연구 결과는 양자 스핀트로닉스(quantum spintronics)라는 새로운 연구 분야의 가능성을 열었을 뿐만 아니라, 고효율 양자정보 처리 장치 개발을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”라고 말했다.

물리학과 송무준 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)의 이 리(Yi Li) 박사, 발렌틴 노보사드(Valentine Novosad) 박사, 일리노이 주립대학교(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)의 악셀 호프만(Axel Hoffmann) 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 네이처 출판 그룹이 출간하는 국제 학술지 ‘엔피제이 스핀트로닉스(npj spintronics)’와 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 1일, 4월 17일에 연이어 출판되었다.

※ 논문명 1: Single-shot magnon interference in a magnon-superconducting-resonator hybrid circuit, Nat. Commun. 16, 3649 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58482-2

※ 논문명 2: Single-shot electrical detection of short-wavelength magnon pulse transmission in a magnonic ultra-thin-film waveguide, npj Spintronics 3, 12 (2025),

DOI: https://doi.org/10.1038/s44306-025-00072-5

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점연구사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구, 선도연구센터, 양자정보과학인적기반 조성사업 및 미국 에너지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.07 조회수 2755

세상에 없던 아이디어, KAIST가 현실로, 자석으로 양자컴퓨팅 기술 구현

세상에 없는 기술을 제안하라는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업으로 시작된 ‘자석으로 양자컴퓨팅 기술을 개발한다’는 아이디어가 현실로 실현되었다. KAIST와 국제공동 연구진은 ‘자기 성질을 가진 물질(자성체)’을 활용해 양자컴퓨팅의 핵심 기술을 세계 최초로 실증하는데 성공했다.

우리 대학 물리학과 김갑진 교수 연구팀이 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Lab.), 일리노이대 어바나-샴페인(Univ. of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)와 공동연구를 통해, ‘광자-마그논 하이브리드 칩’을 개발해 자성체에서 다중 펄스 간섭 현상을 실시간으로 구현하는 데 세계 최초로 성공했다.

쉽게 설명하면, 연구팀은 ‘빛’과 ‘자석 내부의 진동(마그논)’이 함께 작동하는 특수한 칩을 개발하여 멀리 떨어진 자석 사이에서 신호(위상 정보)를 전송하고, 여러 개의 신호가 서로 간섭하는 현상을 실시간으로 관측하고 조절하는 데 성공한 것이다.

이는 자석이 양자 연산의 핵심 부품으로 활용될 수 있다는 것을 보여준 세계 최초의 실험으로, 자성체 기반 양자컴퓨팅 플랫폼 개발의 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

자석의 N극과 S극은 원자 내부에 존재하는 전자의 스핀(spin)에서 나오게 되는데, 여러 원자가 모였을 때 나타나는 스핀들의 집단적인 진동 상태를 마그논(magnon)이라고 한다.

마그논은 특히, 정보를 한쪽으로만 전달하는 비상호성(nonreciprocity) 특성을 가질 수 있어, 양자 노이즈 차단을 통한 소형 양자 칩 개발에 응용될 수 있고, 광 및 마이크로파와 동시에 결합할 수 있어 양자 정보를 수십 km 거리로 전송하는 양자 통신 소자로도 응용이 가능하다.

또한, 특수한 자석 물질인 반강자성체(antiferromagnet)를 이용하면 양자컴퓨터의 작동 주파수를 훨씬 빠른 속도, THz(테라헤르츠) 대역으로 높여서 현재 양자컴퓨터 하드웨어 한계를 뛰어넘는, 복잡한 냉각 장비 없이도 상온에서 작동하는 양자컴퓨터의 개발이 가능할 수 있다.

그러나, 마그논을 기반으로 한 양자컴퓨팅과 통신 시스템 전반의 구현에 필요한 이 모든 기술을 실현하기 위해서는 마그논 위상 정보, 즉 마그논의 파동이 언제부터 시작되고 움직이는지에 대한 정보를 실시간으로 전송 및 측정하고, 그것을 제어하는 기술이 필수적이었다.

김갑진 교수 연구팀은 작은 자석 구슬인 이트륨 철 가넷(Yttrium Iron Garnet, YIG) 2개를 12 mm 간격으로 배치하고, 그 사이에 구글, IBM 등의 양자컴퓨터에서 사용되는 회로인 초전도 공진기를 설치하여 한쪽 자석에 신호(펄스)를 넣어서 다른 자석까지 정보가 잘 전달되는지를 측정하였다.

그 결과, 수 나노초(ns) 길이의 아주 짧은 하나의 펄스부터 최대 네 개의 마이크로파 펄스를 입력하였을 때 그로 인해 생기는 자석 내부의 진동(마그논)이 초전도 회로를 통해 멀리 있는 다른 자석까지 손실 없이 전달되는 것을 확인하였고, 여러 펄스 사이에 간섭을 일으켰을 때 각각의 위상 정보를 유지하며 신호가 예측대로 보강 또는 상쇄되는 것(결맞음 간섭 현상)을 실시간 도메인에서 관측하는 데 성공했다.

나아가 연구팀은 여러 펄스(신호)의 주파수와 이들 간의 시간 간격을 조절하여 자석 안에 생기는 마그논의 간섭 패턴을 임의로 제어할 수 있음을 입증함으로써, 전기 신호 입력을 통해 마그논의 양자 상태(위상 정보)를 자유롭게 제어할 가능성을 처음으로 입증하였다.

이번 연구는 양자 정보 처리 분야에서 필수적인 여러 개의 신호(다중 펄스)를 활용한 양자 게이트 연산이 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템*에서도 구현될 수 있음을 보여주었다. 이 결과는 자성체 기반 양자 소자가 실질적으로 양자컴퓨팅에 활용될 수 있는 가능성을 열어준다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

* 자성체-초전도 회로 하이브리드 시스템: 자성체의 마그논과 초전도 회로를 결합해, 서로의 장점을 살린 새로운 양자 연산 시스템

김갑진 교수는“이번 연구는‘세상에 없는 기술을 제안하라’는 KAIST 글로벌 특이점 연구사업에‘자석으로 양자컴퓨터를 개발할 수 있을까?’라는 다소 엉뚱하지만 모험적인 아이디어를 제안하며 시작되었다”며

“그 여정 자체가 매우 흥미로웠으며, 특히 이번 연구 결과는 양자 스핀트로닉스(quantum spintronics)라는 새로운 연구 분야의 가능성을 열었을 뿐만 아니라, 고효율 양자정보 처리 장치 개발을 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”라고 말했다.

물리학과 송무준 박사후연구원이 제1 저자로 참여하고 미국 아르곤 국립 연구소(Argonne National Laboratory)의 이 리(Yi Li) 박사, 발렌틴 노보사드(Valentine Novosad) 박사, 일리노이 주립대학교(University of Illinois Urbana-Champaign, UIUC)의 악셀 호프만(Axel Hoffmann) 교수 연구팀이 참여한 이번 연구는 네이처 출판 그룹이 출간하는 국제 학술지 ‘엔피제이 스핀트로닉스(npj spintronics)’와 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'에 4월 1일, 4월 17일에 연이어 출판되었다.

※ 논문명 1: Single-shot magnon interference in a magnon-superconducting-resonator hybrid circuit, Nat. Commun. 16, 3649 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-025-58482-2

※ 논문명 2: Single-shot electrical detection of short-wavelength magnon pulse transmission in a magnonic ultra-thin-film waveguide, npj Spintronics 3, 12 (2025),

DOI: https://doi.org/10.1038/s44306-025-00072-5

이번 연구는 KAIST 글로벌특이점연구사업과 과학기술정보통신부 한국연구재단 중견연구, 선도연구센터, 양자정보과학인적기반 조성사업 및 미국 에너지부의 지원을 받아 수행됐다.

2025.05.07 조회수 2755 -

세계 최초 초저잡음 중적외선 광원을 초소형 칩 상에서 구현

브릴루앙 레이저(Brillouin laser)는 물질 내 빛과 음파의 상호작용을 통해 매우 안정적이고 잡음이 적은 레이저 빛을 만들어 내는 광원이다. 그동안 이 기술은 가시광선이나 근적외선 영역에서만 구현되었으며, 중적외선 영역에서는 기술 부족으로 구현이 어려웠다. 국제 공동 연구진이 초소형 저잡음 브릴루앙 레이저를 해당 파장 영역에서 세계 최초 개발하여 더욱 정밀한 분자물리·화학 연구 및 다양한 차세대 응용 기술의 기반을 마련하였다.

우리 대학 물리학과 이한석 교수 연구팀이 호주국립대 최덕용 교수, 예일대 피터 라키치 교수, 한국원자력연구원 고광훈 박사, 닝보대학교 롱핑 왕 교수 연구팀과 국제공동연구를 통해 중적외선 파장 대역에서 주파수 흔들림이 매우 작은 브릴루앙 레이저를 초소형 반도체 칩 위에 최초로 구현하는 데 성공했다고 31일 밝혔다.

칩 상에서 저잡음 브릴루앙 레이저를 구현하는 기술은 이미 잘 알려져 있었으나, 중적외선 파장 대역에서는 레이저 구현에 필수적인 낮은 광 손실의 고성능 광소자가 없다는 점이 문제였다.

일반 산화규소 유리와 같이 가시광선과 근적외선에서 투명해 광소자 제작에 사용되었던 많은 물질이 중적외선 파장에서는 빛을 강하게 흡수해 이용 불가하고, 중적외선의 특징인 빛과 분자 사이 강한 상호작용으로 인해 여러 광 손실이 추가 발생해 고성능 광소자를 제작하기 어려웠다.

연구팀은 중적외선에서 높은 투과도를 보이지만 가공이 까다로운 칼코겐화합물 유리를 독창적인 기법으로 성형해 초고품질 광공진기를 제작하는데 성공했다. 또한, 중적외선 광소자에 고유한 표면 흡착 분자에 의한 광손실을 정량분석하고 억제하는 기술을 최초로 구현해 중적외선 파장 광 손실이 기존 세계기록 대비 30분의 1에 불과한 고성능 광소자 칩을 개발할 수 있었다.

브릴루앙 레이저의 발진을 위해 필요한 최소 동작 전력은 광 손실의 제곱에 비례해 줄어들기에, 해당 광소자를 이용해 기존보다 최소 동작 전력을 1,000배 이상 낮춰 최초로 중적외선 파장에서 해당 현상을 구현할 수 있었다.

중적외선 대역에 상용화된 광파라메트릭 레이저(optical parametric oscillator laser)나 양자폭포레이저(quantum cascade laser)는 주파수 선폭이 1 메가헤르츠(MHz)가량으로 넓어 이를 이용한 분석 정밀도에 한계가 있었는데, 개발된 레이저 소자는 이보다 만분의 일 정도 작은 선폭의 고순도 중적외선광을 생성할 수 있다.

공동연구팀 관계자는 중적외선 파장 대역의 소형 저잡음 레이저 개발이 분자 과학의 응용범위를 넓히고 정밀도를 개선하기 위한 필수적 요소라고 언급하며, 이를 분자의 특성을 더욱 세밀하게 분석하거나 빛을 이용해 화학 반응을 정밀하게 제어하는 등에 활용할 수 있을 것으로 기대했다.

연구를 주도한 교신저자 물리학과 이한석 교수는 "개발된 레이저 소자를 현재 활발하게 연구되고 있는 칩 크기 양자폭포레이저 및 중적외선 광검출기와 결합한다면 화학, 생물학 및 재료학에 사용되는 거대한 중적외선 측정 장비들을 획기적으로 소형화해 좀 더 다양한 분야에 활용할 수 있을 것ˮ이라 내다봤다.

또 다른 교신저자인 최덕용 교수는 “칼코겐화합물 유리가 뛰어난 중적외선 광학 특성에도 불구하고 가공이 어려워 칩 상에서 널리 사용되지 않았는데, 본 연구에서 이를 이용한 고성능 광소자를 실증함으로써 본격적으로 많은 중적외선 연구에 사용될 수 있을 것”이라고 평했다.

물리학과 고기영 박사과정 학생과 석대원 박사과정 학생(현재 박사후연구원)이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 지난 3월 19자로 게재됐다. (논문명: A mid-infrared Brillouin laser using ultra-high-Q on-chip resonators, DOI: 10.1038/s41467-025-58010-2)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 정보통신기획평가원 (IITP), 그리고 한국연구재단 (NRF)의 지속적인 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.31 조회수 2675

세계 최초 초저잡음 중적외선 광원을 초소형 칩 상에서 구현

브릴루앙 레이저(Brillouin laser)는 물질 내 빛과 음파의 상호작용을 통해 매우 안정적이고 잡음이 적은 레이저 빛을 만들어 내는 광원이다. 그동안 이 기술은 가시광선이나 근적외선 영역에서만 구현되었으며, 중적외선 영역에서는 기술 부족으로 구현이 어려웠다. 국제 공동 연구진이 초소형 저잡음 브릴루앙 레이저를 해당 파장 영역에서 세계 최초 개발하여 더욱 정밀한 분자물리·화학 연구 및 다양한 차세대 응용 기술의 기반을 마련하였다.

우리 대학 물리학과 이한석 교수 연구팀이 호주국립대 최덕용 교수, 예일대 피터 라키치 교수, 한국원자력연구원 고광훈 박사, 닝보대학교 롱핑 왕 교수 연구팀과 국제공동연구를 통해 중적외선 파장 대역에서 주파수 흔들림이 매우 작은 브릴루앙 레이저를 초소형 반도체 칩 위에 최초로 구현하는 데 성공했다고 31일 밝혔다.

칩 상에서 저잡음 브릴루앙 레이저를 구현하는 기술은 이미 잘 알려져 있었으나, 중적외선 파장 대역에서는 레이저 구현에 필수적인 낮은 광 손실의 고성능 광소자가 없다는 점이 문제였다.

일반 산화규소 유리와 같이 가시광선과 근적외선에서 투명해 광소자 제작에 사용되었던 많은 물질이 중적외선 파장에서는 빛을 강하게 흡수해 이용 불가하고, 중적외선의 특징인 빛과 분자 사이 강한 상호작용으로 인해 여러 광 손실이 추가 발생해 고성능 광소자를 제작하기 어려웠다.

연구팀은 중적외선에서 높은 투과도를 보이지만 가공이 까다로운 칼코겐화합물 유리를 독창적인 기법으로 성형해 초고품질 광공진기를 제작하는데 성공했다. 또한, 중적외선 광소자에 고유한 표면 흡착 분자에 의한 광손실을 정량분석하고 억제하는 기술을 최초로 구현해 중적외선 파장 광 손실이 기존 세계기록 대비 30분의 1에 불과한 고성능 광소자 칩을 개발할 수 있었다.

브릴루앙 레이저의 발진을 위해 필요한 최소 동작 전력은 광 손실의 제곱에 비례해 줄어들기에, 해당 광소자를 이용해 기존보다 최소 동작 전력을 1,000배 이상 낮춰 최초로 중적외선 파장에서 해당 현상을 구현할 수 있었다.

중적외선 대역에 상용화된 광파라메트릭 레이저(optical parametric oscillator laser)나 양자폭포레이저(quantum cascade laser)는 주파수 선폭이 1 메가헤르츠(MHz)가량으로 넓어 이를 이용한 분석 정밀도에 한계가 있었는데, 개발된 레이저 소자는 이보다 만분의 일 정도 작은 선폭의 고순도 중적외선광을 생성할 수 있다.

공동연구팀 관계자는 중적외선 파장 대역의 소형 저잡음 레이저 개발이 분자 과학의 응용범위를 넓히고 정밀도를 개선하기 위한 필수적 요소라고 언급하며, 이를 분자의 특성을 더욱 세밀하게 분석하거나 빛을 이용해 화학 반응을 정밀하게 제어하는 등에 활용할 수 있을 것으로 기대했다.

연구를 주도한 교신저자 물리학과 이한석 교수는 "개발된 레이저 소자를 현재 활발하게 연구되고 있는 칩 크기 양자폭포레이저 및 중적외선 광검출기와 결합한다면 화학, 생물학 및 재료학에 사용되는 거대한 중적외선 측정 장비들을 획기적으로 소형화해 좀 더 다양한 분야에 활용할 수 있을 것ˮ이라 내다봤다.

또 다른 교신저자인 최덕용 교수는 “칼코겐화합물 유리가 뛰어난 중적외선 광학 특성에도 불구하고 가공이 어려워 칩 상에서 널리 사용되지 않았는데, 본 연구에서 이를 이용한 고성능 광소자를 실증함으로써 본격적으로 많은 중적외선 연구에 사용될 수 있을 것”이라고 평했다.

물리학과 고기영 박사과정 학생과 석대원 박사과정 학생(현재 박사후연구원)이 공동 제1 저자로 참여한 공동연구팀의 이번 논문은 국제학술지 `네이쳐 커뮤니케이션스(Nature Communications)' 지난 3월 19자로 게재됐다. (논문명: A mid-infrared Brillouin laser using ultra-high-Q on-chip resonators, DOI: 10.1038/s41467-025-58010-2)

한편 이번 연구는 삼성미래기술육성사업, 정보통신기획평가원 (IITP), 그리고 한국연구재단 (NRF)의 지속적인 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.31 조회수 2675 -

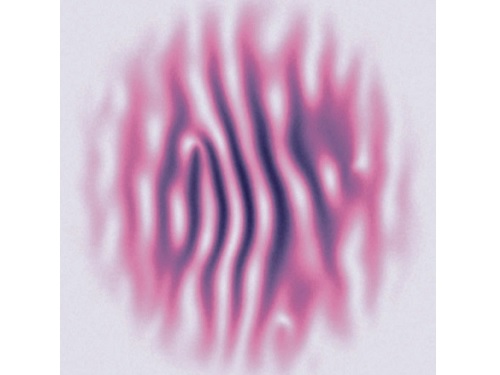

췌장 등 생체조직 고해상도 홀로토모그래피 성공

기존 광학 기술은 두꺼운 생체 조직을 관찰할 때, 조직 내부에서 발생하는 빛의 산란으로 인해 광학적 수차(aberration)가 생기고, 이로 인해 영상 품질이 저하되는 한계가 있었다. 우리 연구진이 디지털 수차 보정 기술을 개발하여 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 정밀하게 관찰할 수 있는 기술을 개발했다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 별도의 염색 없이 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 고해상도로 관찰할 수 있는 디지털 수차 보정 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

연구팀은 광학적 메모리 효과(optical memory effect)*를 활용해 두꺼운 생체 조직을 실시간으로 고해상도로 관찰하는 기술을 개발했다. 이 기술은 기존 적응형 광학(adaptive optics) 기술보다 더욱 강력한 보정 효과를 제공하여, 생체 조직 내부의 구조를 보다 선명하게 포착할 수 있다.

☞광학적 메모리 효과: 빛이 기울어질 때, 산란된 빛도 함께 기울어지는 현상으로, 생체 조직과 같은 복잡한 산란 매질에서도 관찰 가능함.

새롭게 개발된 기법을 적용한 결과, 연구진은 생체 조직 내부의 세포 구조를 더욱 세밀하게 관찰할 수 있었으며, 마이크로미터 크기의 시료에서 발생하는 동적 변화를 실시간으로 포착하는 데 성공했다.

이번 연구는 조직 병리학, 신약 개발, 생물학 연구 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 새로운 이미징 기술을 제시했으며, 기존 기술이 극복하지 못한 심층 조직 이미징의 한계를 뛰어넘는 성과로 평가괸다. 이를 통해 생명과학 및 의료 분야에서 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

박용근 교수는 “이번 연구는 기존 이미징 기술의 한계를 극복하는 새로운 접근 방식으로, 홀로토모그래피 기반 비침습적 생체 이미징 및 진단 연구에 큰 영향을 미칠 것이다. 앞으로는 생체 조직의 더욱 정밀한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 연구를 지속할 계획”이라고 말했다.

물리학과 오철민 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 2월 17일 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Digital aberration correction for enhanced thick tissue imaging exploiting aberration matrix and tilt-tilt correlation from the optical memory effect) DOI: 10.1038/s41467-025-56865-z

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업 및 한국산업기술진흥원 글로벌산업기술협력센터사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.05 조회수 3363

췌장 등 생체조직 고해상도 홀로토모그래피 성공

기존 광학 기술은 두꺼운 생체 조직을 관찰할 때, 조직 내부에서 발생하는 빛의 산란으로 인해 광학적 수차(aberration)가 생기고, 이로 인해 영상 품질이 저하되는 한계가 있었다. 우리 연구진이 디지털 수차 보정 기술을 개발하여 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 정밀하게 관찰할 수 있는 기술을 개발했다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 별도의 염색 없이 두꺼운 생체 조직의 3차원 영상을 고해상도로 관찰할 수 있는 디지털 수차 보정 기술을 개발했다고 5일 밝혔다.

연구팀은 광학적 메모리 효과(optical memory effect)*를 활용해 두꺼운 생체 조직을 실시간으로 고해상도로 관찰하는 기술을 개발했다. 이 기술은 기존 적응형 광학(adaptive optics) 기술보다 더욱 강력한 보정 효과를 제공하여, 생체 조직 내부의 구조를 보다 선명하게 포착할 수 있다.

☞광학적 메모리 효과: 빛이 기울어질 때, 산란된 빛도 함께 기울어지는 현상으로, 생체 조직과 같은 복잡한 산란 매질에서도 관찰 가능함.

새롭게 개발된 기법을 적용한 결과, 연구진은 생체 조직 내부의 세포 구조를 더욱 세밀하게 관찰할 수 있었으며, 마이크로미터 크기의 시료에서 발생하는 동적 변화를 실시간으로 포착하는 데 성공했다.

이번 연구는 조직 병리학, 신약 개발, 생물학 연구 등 다양한 분야에서 활용될 수 있는 새로운 이미징 기술을 제시했으며, 기존 기술이 극복하지 못한 심층 조직 이미징의 한계를 뛰어넘는 성과로 평가괸다. 이를 통해 생명과학 및 의료 분야에서 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

박용근 교수는 “이번 연구는 기존 이미징 기술의 한계를 극복하는 새로운 접근 방식으로, 홀로토모그래피 기반 비침습적 생체 이미징 및 진단 연구에 큰 영향을 미칠 것이다. 앞으로는 생체 조직의 더욱 정밀한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 연구를 지속할 계획”이라고 말했다.

물리학과 오철민 석박사통합과정 학생이 제1 저자인 이번 연구 결과는 지난 2월 17일 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature communications)’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Digital aberration correction for enhanced thick tissue imaging exploiting aberration matrix and tilt-tilt correlation from the optical memory effect) DOI: 10.1038/s41467-025-56865-z

이번 연구는 한국연구재단 리더연구사업 및 한국산업기술진흥원 글로벌산업기술협력센터사업의 지원을 받아 수행됐다.

2025.03.05 조회수 3363 -

양자 컴퓨터 오류정정에 필요한 양자얽힘 구현

양자 컴퓨팅은 고전 컴퓨터로는 계산하기 어려운 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 기술이다. 양자 컴퓨터가 복잡한 연산을 정확히 수행하려면 연산 과정에서 발생하는 양자 오류를 정정하는 것이 필수적이다. 하지만 이에 필요한 양자얽힘 상태를 구현하는 것은 매우 큰 난관으로 여겨져 왔다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 양자오류 정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 실험으로 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조를 가진 클러스터 상태를 측정하여 양자 연산을 구현하는 새로운 패러다임의 양자 컴퓨팅 방식이다. 이러한 방식의 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태의 제작에 있으며, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조의 클러스터 상태가 사용된다.

하지만 양자연산에서 발생하는 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing)으로 발전하려면 더욱 복잡한 3차원 구조의 클러스터 상태가 필요하다.

기존 연구에서는 2차원 클러스터 상태 제작이 보고됐지만, 결함 허용 양자컴퓨팅에 필요한 3차원 클러스터 상태는 양자얽힘의 구조가 매우 복잡해 그동안 실험 구현이 이뤄지지 못했다.

연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어하여 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발함으로써 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태를 생성하는 데 최초로 성공했다.

펨토초 레이저는 극도로 짧은 시간 동안 강한 빛 펄스를 방출하는 장치로, 연구팀은 비선형 결정에 펨토초 레이저를 입사시켜 여러 주파수 모드에서 양자 광원을 동시에 생성하고, 이를 활용하여 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘을 생성했다.

라영식 교수는 "이번 연구는 기존 기술로는 구현하기 어려웠던 3차원 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 성공한 최초의 사례”라며, “향후 측정 기반 양자컴퓨팅 및 결함 허용 양자컴퓨팅 연구에 있어 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

물리학과 노찬 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 곽근희, 윤영도 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 포토닉스(Nature Photonics)'에 2025년 2월 24일 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Generation of three-dimensional cluster entangled state, DOI: 10.1038/s41566-025-01631-2)

한편 이번 연구는 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자 지원사업, 소재혁신 양자시뮬레이터 개발사업)과 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업) 및 미국 공군연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.25 조회수 3520

양자 컴퓨터 오류정정에 필요한 양자얽힘 구현

양자 컴퓨팅은 고전 컴퓨터로는 계산하기 어려운 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 양자 기술이다. 양자 컴퓨터가 복잡한 연산을 정확히 수행하려면 연산 과정에서 발생하는 양자 오류를 정정하는 것이 필수적이다. 하지만 이에 필요한 양자얽힘 상태를 구현하는 것은 매우 큰 난관으로 여겨져 왔다.

우리 대학 물리학과 라영식 교수 연구팀이 양자오류 정정 기술의 핵심이 되는 3차원 클러스터 양자얽힘 상태를 실험으로 구현하는데 성공했다고 25일 밝혔다.

측정기반 양자 컴퓨팅은 특수한 양자얽힘 구조를 가진 클러스터 상태를 측정하여 양자 연산을 구현하는 새로운 패러다임의 양자 컴퓨팅 방식이다. 이러한 방식의 핵심은 클러스터 양자얽힘 상태의 제작에 있으며, 범용 양자컴퓨팅을 위해 2차원 구조의 클러스터 상태가 사용된다.

하지만 양자연산에서 발생하는 양자오류를 정정할 수 있는 결함 허용 양자컴퓨팅(Fault-Tolerant Quantum Computing)으로 발전하려면 더욱 복잡한 3차원 구조의 클러스터 상태가 필요하다.

기존 연구에서는 2차원 클러스터 상태 제작이 보고됐지만, 결함 허용 양자컴퓨팅에 필요한 3차원 클러스터 상태는 양자얽힘의 구조가 매우 복잡해 그동안 실험 구현이 이뤄지지 못했다.

연구팀은 펨토초 시간-주파수 모드를 제어하여 양자얽힘을 구현하는 기술을 개발함으로써 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘 상태를 생성하는 데 최초로 성공했다.

펨토초 레이저는 극도로 짧은 시간 동안 강한 빛 펄스를 방출하는 장치로, 연구팀은 비선형 결정에 펨토초 레이저를 입사시켜 여러 주파수 모드에서 양자 광원을 동시에 생성하고, 이를 활용하여 3차원 구조의 클러스터 양자얽힘을 생성했다.

라영식 교수는 "이번 연구는 기존 기술로는 구현하기 어려웠던 3차원 클러스터 양자얽힘 상태 제작에 성공한 최초의 사례”라며, “향후 측정 기반 양자컴퓨팅 및 결함 허용 양자컴퓨팅 연구에 있어 중요한 발판이 될 것”이라고 말했다.

물리학과 노찬 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여하고 곽근희, 윤영도 석박사통합과정 학생이 공동 저자로 참여한 이번 연구는 저명 국제 학술지 `네이처 포토닉스(Nature Photonics)'에 2025년 2월 24일 온라인판으로 정식 출판됐다. (논문명: Generation of three-dimensional cluster entangled state, DOI: 10.1038/s41566-025-01631-2)

한편 이번 연구는 한국연구재단 (양자컴퓨팅 기술개발사업, 중견연구자 지원사업, 소재혁신 양자시뮬레이터 개발사업)과 정보통신기획평가원 (양자인터넷 핵심원천기술 사업, 대학ICT연구센터지원사업) 및 미국 공군연구소의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.25 조회수 3520 -

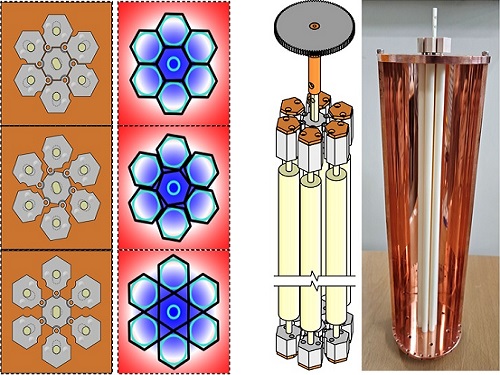

암흑 물질 액시온 탐색 가능성 획기적 높여

암흑 물질이란 질량은 있으나 관측이 불가능한 미지의 물질을 말하며, 우주 전체 에너지의 약 27% 정도를 차지하고 있다. 암흑 물질을 연구하는 주된 이유는 우주의 구조와 진화의 비밀을 밝히고 이를 통해 우주의 형성과 모습을 이해하고자 함이다. 한국 연구진이 암흑 물질 후보로 알려진 액시온의 탐색 효율을 크게 향상시킬 고주파 공진기 튜닝 기술을 개발했다.

우리 대학 물리학과 야니스 세메르치디스 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS)(원장 노도영) 산하 액시온 및 극한상호작용 연구단(이하 CAPP)(단장 야니스 세메르치디스)과 협력해 메타물질*을 이용, 암흑 물질인 액시온의 탐색 범위를 효율적으로 확장할 방법을 구현했다고 25일 밝혔다.

*메타물질: 아직 자연에서 발견되지 않은 특성을 갖도록 인공적으로 설계한 물질을 말함.

암흑물질의 존재와 더불어 또 다른 미스터리는 ‘오늘날 우주가 왜 물질로만 이루어져 있는가?’라는 점이다. 초기 우주에서는 물질과 반물질이 거의 같은 양으로 생성되었을 것이라 추정하고 있다. 따라서, 현재의 우주에 대해, 입자물리학에서는 물질이 반물질보다 압도적으로 우세한 이런 물질-반물질의 불균형을 CP*라고 불리는 대칭성의 깨짐으로 설명하려고 한다. *CP: 전하(Charge)와 공간 반전(Parity)

액시온은 강한 상호작용에서 발생하는 이 특정 대칭 불균형과 관련된 문제, 즉 대칭성이 깨져있을 거라는 이론적 예측과 이 대칭성이 보존되는 것처럼 보인다는 실험적 관측 사이의 차이를 해결해 줄 수 있는 가상의 입자이다. 즉, 액시온 입자의 존재는 우주의 물질-반물질 불균형과 암흑물질이라는 두 가지 근본적인 미스터리를 동시에 해결할 열쇠가 될 수 있다.

암흑 물질 액시온은 그 고유한 진동 주파수에 맞는 공진기를 통해 탐색할 수 있으며, 최근 암흑 물질 액시온의 질량을 예측하려는 이론적 연구들에 따르면, 현재 민감한 실험들이 다루고 있는 영역보다 더 높은 주파수대에서 탐색이 필요하다는 전망이 제기되고 있다.

이에 따라 고주파 탐색의 필요성이 대두되면서 다양한 공진기 개발이 이뤄졌고 고주파 액시온 탐색에서 높은 효율을 기대할 수 있게 됐지만, 고차 공명 모드를 효과적으로 튜닝할 방법은 여전히 부족한 상황이다.

이에 연구팀은 음팽창 메타물질 구조를 활용해 회전 운동을 2차원 팽창 및 수축 운동으로 전환하는 새로운 튜닝 메커니즘을 개발했다. 키리가미(kirigami)라는 종이접기/자르기 방식에서 영감을 얻은 음팽창 메타물질 구조체는 특유의 결합 배열 덕분에, 한쪽 면에 팽창·수축하는 힘이 가해질 때 다른 면도 함께 팽창·수축하는 특성을 갖는다.

이러한 성질을 이용하면 구조체의 중심이 회전할 때 전체 구조가 팽창하거나 수축하는 움직임으로 변환된다. 이를 통해 간단한 1차원 회전 움직임을 더 복잡한 2차원 움직임으로 확장할 수 있는 혁신적인 구조가 만들어진다.

또한 저온 환경에서 음팽창 구조체의 효율적인 움직임을 위해 기어 구조를 도입해 힘을 보강했다. 이를 통해 극저온 환경에서도 최소한의 힘과 열 발생으로 구조체를 효과적으로 구동하며 주파수를 조정할 수 있었다.

연구팀은 육각 음팽창 구조를 유전체 튜닝 구조체로 고려하고, 이를 공진기의 적용해 주파수를 효과적으로 조정할 수 있음을 확인했다. 나아가 이 공진기를 극저온으로 냉각한 상태에서 9T(테슬라, 자기장의 강도를 나타내는 단위, 1T는 지구 자기장의 약 2만 배) 자기장을 인가해 실제 액시온 검출 실험을 수행했고, 기존 민감도를 두 배로 향상하는 성과를 거뒀다.

연구팀이 개발한 이 독특한 구조체는 극저온과 강한 자기장 환경에서도 작동 가능한 메타물질 기반 주파수 조정 장치로, 향후 고주파 영역의 암흑 물질 액시온 탐색에 적극 활용될 것으로 기대된다. 또한, 이 시스템은 극한의 저온·고자기장 환경에서 로보틱스 분야로도 확장될 잠재력을 가지고 있다.

제1 저자인 KAIST 배성재 박사과정 학생은 “이 결과는 고차 공명모드를 실용적으로 활용할 수 있는 튜닝 메커니즘의 입증을 통해 고주파 액시온 탐색에 새로운 방향을 제시한 것”이라고 밝혔으며, 공동 제1 저자인 IBS 정준우 박사후 연구원은 “궁극적으로 액시온 암흑 물질의 비밀을 풀기 위해 보다 포괄적이고 효과적인 탐색 전략의 돌파구를 마련했다”라고 덧붙였다.

물리학과 배성재 박사과정과 IBS-CAPP 정준우 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 11월 22일 133호에 게재됐다. (논문명 : Search for Dark Matter Axions with Tunable TM020 mode)

한편 이번 연구는 기초과학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.25 조회수 3414

암흑 물질 액시온 탐색 가능성 획기적 높여

암흑 물질이란 질량은 있으나 관측이 불가능한 미지의 물질을 말하며, 우주 전체 에너지의 약 27% 정도를 차지하고 있다. 암흑 물질을 연구하는 주된 이유는 우주의 구조와 진화의 비밀을 밝히고 이를 통해 우주의 형성과 모습을 이해하고자 함이다. 한국 연구진이 암흑 물질 후보로 알려진 액시온의 탐색 효율을 크게 향상시킬 고주파 공진기 튜닝 기술을 개발했다.

우리 대학 물리학과 야니스 세메르치디스 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS)(원장 노도영) 산하 액시온 및 극한상호작용 연구단(이하 CAPP)(단장 야니스 세메르치디스)과 협력해 메타물질*을 이용, 암흑 물질인 액시온의 탐색 범위를 효율적으로 확장할 방법을 구현했다고 25일 밝혔다.

*메타물질: 아직 자연에서 발견되지 않은 특성을 갖도록 인공적으로 설계한 물질을 말함.

암흑물질의 존재와 더불어 또 다른 미스터리는 ‘오늘날 우주가 왜 물질로만 이루어져 있는가?’라는 점이다. 초기 우주에서는 물질과 반물질이 거의 같은 양으로 생성되었을 것이라 추정하고 있다. 따라서, 현재의 우주에 대해, 입자물리학에서는 물질이 반물질보다 압도적으로 우세한 이런 물질-반물질의 불균형을 CP*라고 불리는 대칭성의 깨짐으로 설명하려고 한다. *CP: 전하(Charge)와 공간 반전(Parity)

액시온은 강한 상호작용에서 발생하는 이 특정 대칭 불균형과 관련된 문제, 즉 대칭성이 깨져있을 거라는 이론적 예측과 이 대칭성이 보존되는 것처럼 보인다는 실험적 관측 사이의 차이를 해결해 줄 수 있는 가상의 입자이다. 즉, 액시온 입자의 존재는 우주의 물질-반물질 불균형과 암흑물질이라는 두 가지 근본적인 미스터리를 동시에 해결할 열쇠가 될 수 있다.

암흑 물질 액시온은 그 고유한 진동 주파수에 맞는 공진기를 통해 탐색할 수 있으며, 최근 암흑 물질 액시온의 질량을 예측하려는 이론적 연구들에 따르면, 현재 민감한 실험들이 다루고 있는 영역보다 더 높은 주파수대에서 탐색이 필요하다는 전망이 제기되고 있다.

이에 따라 고주파 탐색의 필요성이 대두되면서 다양한 공진기 개발이 이뤄졌고 고주파 액시온 탐색에서 높은 효율을 기대할 수 있게 됐지만, 고차 공명 모드를 효과적으로 튜닝할 방법은 여전히 부족한 상황이다.

이에 연구팀은 음팽창 메타물질 구조를 활용해 회전 운동을 2차원 팽창 및 수축 운동으로 전환하는 새로운 튜닝 메커니즘을 개발했다. 키리가미(kirigami)라는 종이접기/자르기 방식에서 영감을 얻은 음팽창 메타물질 구조체는 특유의 결합 배열 덕분에, 한쪽 면에 팽창·수축하는 힘이 가해질 때 다른 면도 함께 팽창·수축하는 특성을 갖는다.

이러한 성질을 이용하면 구조체의 중심이 회전할 때 전체 구조가 팽창하거나 수축하는 움직임으로 변환된다. 이를 통해 간단한 1차원 회전 움직임을 더 복잡한 2차원 움직임으로 확장할 수 있는 혁신적인 구조가 만들어진다.

또한 저온 환경에서 음팽창 구조체의 효율적인 움직임을 위해 기어 구조를 도입해 힘을 보강했다. 이를 통해 극저온 환경에서도 최소한의 힘과 열 발생으로 구조체를 효과적으로 구동하며 주파수를 조정할 수 있었다.

연구팀은 육각 음팽창 구조를 유전체 튜닝 구조체로 고려하고, 이를 공진기의 적용해 주파수를 효과적으로 조정할 수 있음을 확인했다. 나아가 이 공진기를 극저온으로 냉각한 상태에서 9T(테슬라, 자기장의 강도를 나타내는 단위, 1T는 지구 자기장의 약 2만 배) 자기장을 인가해 실제 액시온 검출 실험을 수행했고, 기존 민감도를 두 배로 향상하는 성과를 거뒀다.

연구팀이 개발한 이 독특한 구조체는 극저온과 강한 자기장 환경에서도 작동 가능한 메타물질 기반 주파수 조정 장치로, 향후 고주파 영역의 암흑 물질 액시온 탐색에 적극 활용될 것으로 기대된다. 또한, 이 시스템은 극한의 저온·고자기장 환경에서 로보틱스 분야로도 확장될 잠재력을 가지고 있다.

제1 저자인 KAIST 배성재 박사과정 학생은 “이 결과는 고차 공명모드를 실용적으로 활용할 수 있는 튜닝 메커니즘의 입증을 통해 고주파 액시온 탐색에 새로운 방향을 제시한 것”이라고 밝혔으며, 공동 제1 저자인 IBS 정준우 박사후 연구원은 “궁극적으로 액시온 암흑 물질의 비밀을 풀기 위해 보다 포괄적이고 효과적인 탐색 전략의 돌파구를 마련했다”라고 덧붙였다.

물리학과 배성재 박사과정과 IBS-CAPP 정준우 박사가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘피지컬 리뷰 레터스(Physical Review Letters)’ 11월 22일 133호에 게재됐다. (논문명 : Search for Dark Matter Axions with Tunable TM020 mode)

한편 이번 연구는 기초과학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.11.25 조회수 3414 -

홀로토모그래피로 오가노이드 실시간 관찰 성공

인체 장기의 구조와 기능을 모사한 3차원 미니 장기인 오가노이드는 다양한 질병 연구와 신약 개발에 필수적인 역할을 하고 있다. 한국 연구진이 기존 이미징 기술의 한계를 극복하고 살아있는 오가노이드를 고해상도로 실시간 동적 변화를 관찰하는 데 성공했다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 유전체 교정 연구단(단장 구본경) 연구팀과 ㈜토모큐브의 협력으로, 홀로토모그래피 (holotomography) 기술을 활용해 살아있는 소장 오가노이드를 실시간으로 고해상도로 관찰할 수 있는 이미징 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 이미징 기법들은 살아있는 오가노이드를 장기간 고해상도로 관찰하는 데 한계가 있었고, 형광 염색 등의 추가적인 처리가 필요한 경우가 많았다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 형광 등 염색 없이도 고해상도의 이미지를 제공하고, 세포 손상 없이 오랜 시간 동안 실시간으로 동적 변화를 관찰할 수 있는 홀로토모그래피 기술을 도입했다.

연구진은 실험용 쥐(마우스) 소장 오가노이드를 이용해 이 기술을 검증했으며, 그 결과 홀로토모그래피를 통해 오가노이드 내부의 다양한 세포 구조를 세밀하게 관찰할 수 있었고, 오가노이드의 성장 과정과 세포 분열, 세포 사멸 등의 동적 변화를 실시간으로 포착할 수 있었다.

또한, 약물 처리에 따른 오가노이드의 반응을 정밀하게 분석해 세포 생존 여부를 확인할 수 있었다.

연구진은 이번 연구를 통해 오가노이드 연구의 새로운 지평을 열었으며, 이를 통해 신약 개발, 맞춤형 치료, 재생 의학 등 다양한 분야에서 오가노이드의 활용을 극대화할 수 있을 것이라고 기대하고 있다.

향후 연구는 오가노이드의 생체 내 환경을 더 정확히 재현하고, 더욱 정교한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망된다.

논문의 제1 저자인 이만재 박사(KAIST 의과학대학원 졸, 現 충남대병원)는 “이번 연구는 기존의 한계를 뛰어넘는 새로운 이미징 기술로, 향후 오가노이드를 활용한 질병 모델링, 환자 맞춤형 치료 및 신약 개발 연구에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 2024년 10월 1일 국제 학술지 ‘Experimental & Molecular Medicine’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Long-term three-dimensional high-resolution imaging of live unlabeled small intestinal organoids via low-coherence holotomography)

본 연구는 한국연구재단 리더연구사업, KAIST 연구소 및 기초과학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.14 조회수 4749

홀로토모그래피로 오가노이드 실시간 관찰 성공

인체 장기의 구조와 기능을 모사한 3차원 미니 장기인 오가노이드는 다양한 질병 연구와 신약 개발에 필수적인 역할을 하고 있다. 한국 연구진이 기존 이미징 기술의 한계를 극복하고 살아있는 오가노이드를 고해상도로 실시간 동적 변화를 관찰하는 데 성공했다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영) 유전체 교정 연구단(단장 구본경) 연구팀과 ㈜토모큐브의 협력으로, 홀로토모그래피 (holotomography) 기술을 활용해 살아있는 소장 오가노이드를 실시간으로 고해상도로 관찰할 수 있는 이미징 기술을 개발했다고 14일 밝혔다.

기존의 이미징 기법들은 살아있는 오가노이드를 장기간 고해상도로 관찰하는 데 한계가 있었고, 형광 염색 등의 추가적인 처리가 필요한 경우가 많았다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 형광 등 염색 없이도 고해상도의 이미지를 제공하고, 세포 손상 없이 오랜 시간 동안 실시간으로 동적 변화를 관찰할 수 있는 홀로토모그래피 기술을 도입했다.

연구진은 실험용 쥐(마우스) 소장 오가노이드를 이용해 이 기술을 검증했으며, 그 결과 홀로토모그래피를 통해 오가노이드 내부의 다양한 세포 구조를 세밀하게 관찰할 수 있었고, 오가노이드의 성장 과정과 세포 분열, 세포 사멸 등의 동적 변화를 실시간으로 포착할 수 있었다.

또한, 약물 처리에 따른 오가노이드의 반응을 정밀하게 분석해 세포 생존 여부를 확인할 수 있었다.

연구진은 이번 연구를 통해 오가노이드 연구의 새로운 지평을 열었으며, 이를 통해 신약 개발, 맞춤형 치료, 재생 의학 등 다양한 분야에서 오가노이드의 활용을 극대화할 수 있을 것이라고 기대하고 있다.

향후 연구는 오가노이드의 생체 내 환경을 더 정확히 재현하고, 더욱 정교한 3차원 이미징을 통해 세포 수준에서의 다양한 생명현상을 이해하는 데 큰 기여를 할 것으로 전망된다.

논문의 제1 저자인 이만재 박사(KAIST 의과학대학원 졸, 現 충남대병원)는 “이번 연구는 기존의 한계를 뛰어넘는 새로운 이미징 기술로, 향후 오가노이드를 활용한 질병 모델링, 환자 맞춤형 치료 및 신약 개발 연구에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구 결과는 2024년 10월 1일 국제 학술지 ‘Experimental & Molecular Medicine’에 온라인 게재됐으며, 해당 기술은 다양한 생명과학 분야에서의 적용 가능성을 인정받고 있다.

(논문명: Long-term three-dimensional high-resolution imaging of live unlabeled small intestinal organoids via low-coherence holotomography)

본 연구는 한국연구재단 리더연구사업, KAIST 연구소 및 기초과학연구원의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.14 조회수 4749 -

홀로토모그래피 첨단바이오 분석 전략 소개

첨단 바이오/의학 분야에서 살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 오가노이드의 3차원 영상을 측정하고 정밀하게 분석하는 기술에 대한 중요도가 커지고 있다. 홀로토모그래피기술은 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 하여 재생의료, 맞춤형 의료, 난임 치료 등 연구에서 잠재력이 높게 평가되고 있다. 한국연구진이 광학 전문가가 아닌 의생명과학 연구자들을 대상으로 홀로토모그래피 장점과 넓은 응용 가능성을 알리는 논문을 발표해서 화제다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영), 한국기초과학지원연구원(KBSI, 원장 양성광)과 공동 집필하여 홀로토모그래피의 원리와 응용 현황, 한계점 및 향후 방향성을 망라한 논문을 국제학술지에 게재했다고 30일 밝혔다.

홀로토모그래피는 엑스레이(X-ray) CT와 물리적인 원리는 동일하나 X선을 이용해 사람 몸속을 보는 CT와는 달리, 빛을 이용하여 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 한다. 염색이나 표지(label)와 같은 화학적⋅유전적 처리 없이 세포와 조직의 3차원 영상을 세포 소기관 수준의 해상도로 관찰할 수 있게 해주어, 이전에는 불가능했던 바이오 연구와 산업의 다양한 측정과 분석 한계를 극복할 수 있다.

살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 장기를 모사하는 3차원 구조체인 오가노이드(organoids)는 신약 개발 과정에서 동물 실험을 대체하고, 환자 맞춤형 치료법을 빠르고 효과적으로 확인하며, 궁극적으로 장기를 대체하는 치료 목적으로 활발하게 연구 개발이 진행 중이다.

오가노이드와 줄기세포 콜로니와 같은 3차원 생체 시편을 염색이나 전처리 없이 세포 소기관 수준으로 관찰하는 것은 3차원 생물학과 재생의학 분야에서 기초 연구 혁신과 바이오산업 응용 측면에서 모두 중요한 의미를 지니고 있다.

연구팀이 집필한 이번 논문에서는 3차원 생물학, 재생의료, 암 연구 등 다양한 분야에 홀로토모그래피 기술을 적용한 사례와 미래 발전 가능성을 소개했다. 또한, 광원의 결맞음(coherency) 정도에 따른 홀로토모그래피 기술을 유형화하고, 각 기술의 원리, 한계점, 극복 방안을 자세히 설명했다. 특히, 인공지능과 홀로토모그래피를 결합해 세포와 오가노이드를 관찰할 수 있는 한계를 크게 확장할 수 있는 전략을 심도 있게 다뤘다.

홀로토모그래피 기술은 첨단 바이오산업을 견인할 수 있는 가능성으로 인해, 전 세계 주요 대학 연구진들과 기업들이 관심을 갖고 연구 기술 개발에 투자하고 있는 분야다. 박용근 교수 연구팀은 지난 10여 년간 다양한 핵심 원천 기술과 응용 연구를 수행하며, 홀로토모그래피 분야를 국제적으로 선도하고 있다.

우리 대학 자연과학연구소 김건 박사, 생명과학과 윤기준 교수팀, IBS 유전체 교정 연구단(구본경 단장), 한국기초과학지원연구원의 이성수 박사팀 등 연구진과 공동 집필한 이번 논문은 ‘Nature Reviews Methods Primers’에 7월 25일 자 게재됐다. (논문명: Holotomography)

한편, 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업과 창의도전연구지원사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 보건복지부의 보건의료 R&D 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.30 조회수 8691

홀로토모그래피 첨단바이오 분석 전략 소개

첨단 바이오/의학 분야에서 살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 오가노이드의 3차원 영상을 측정하고 정밀하게 분석하는 기술에 대한 중요도가 커지고 있다. 홀로토모그래피기술은 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 하여 재생의료, 맞춤형 의료, 난임 치료 등 연구에서 잠재력이 높게 평가되고 있다. 한국연구진이 광학 전문가가 아닌 의생명과학 연구자들을 대상으로 홀로토모그래피 장점과 넓은 응용 가능성을 알리는 논문을 발표해서 화제다.

우리 대학 물리학과 박용근 교수 연구팀이 기초과학연구원(IBS, 원장 노도영), 한국기초과학지원연구원(KBSI, 원장 양성광)과 공동 집필하여 홀로토모그래피의 원리와 응용 현황, 한계점 및 향후 방향성을 망라한 논문을 국제학술지에 게재했다고 30일 밝혔다.

홀로토모그래피는 엑스레이(X-ray) CT와 물리적인 원리는 동일하나 X선을 이용해 사람 몸속을 보는 CT와는 달리, 빛을 이용하여 세포와 조직의 내부를 고해상도로 관찰할 수 있게 한다. 염색이나 표지(label)와 같은 화학적⋅유전적 처리 없이 세포와 조직의 3차원 영상을 세포 소기관 수준의 해상도로 관찰할 수 있게 해주어, 이전에는 불가능했던 바이오 연구와 산업의 다양한 측정과 분석 한계를 극복할 수 있다.

살아있는 세포와 조직 뿐만 아니라 장기를 모사하는 3차원 구조체인 오가노이드(organoids)는 신약 개발 과정에서 동물 실험을 대체하고, 환자 맞춤형 치료법을 빠르고 효과적으로 확인하며, 궁극적으로 장기를 대체하는 치료 목적으로 활발하게 연구 개발이 진행 중이다.

오가노이드와 줄기세포 콜로니와 같은 3차원 생체 시편을 염색이나 전처리 없이 세포 소기관 수준으로 관찰하는 것은 3차원 생물학과 재생의학 분야에서 기초 연구 혁신과 바이오산업 응용 측면에서 모두 중요한 의미를 지니고 있다.

연구팀이 집필한 이번 논문에서는 3차원 생물학, 재생의료, 암 연구 등 다양한 분야에 홀로토모그래피 기술을 적용한 사례와 미래 발전 가능성을 소개했다. 또한, 광원의 결맞음(coherency) 정도에 따른 홀로토모그래피 기술을 유형화하고, 각 기술의 원리, 한계점, 극복 방안을 자세히 설명했다. 특히, 인공지능과 홀로토모그래피를 결합해 세포와 오가노이드를 관찰할 수 있는 한계를 크게 확장할 수 있는 전략을 심도 있게 다뤘다.

홀로토모그래피 기술은 첨단 바이오산업을 견인할 수 있는 가능성으로 인해, 전 세계 주요 대학 연구진들과 기업들이 관심을 갖고 연구 기술 개발에 투자하고 있는 분야다. 박용근 교수 연구팀은 지난 10여 년간 다양한 핵심 원천 기술과 응용 연구를 수행하며, 홀로토모그래피 분야를 국제적으로 선도하고 있다.

우리 대학 자연과학연구소 김건 박사, 생명과학과 윤기준 교수팀, IBS 유전체 교정 연구단(구본경 단장), 한국기초과학지원연구원의 이성수 박사팀 등 연구진과 공동 집필한 이번 논문은 ‘Nature Reviews Methods Primers’에 7월 25일 자 게재됐다. (논문명: Holotomography)

한편, 이번 연구는 연구재단의 리더연구사업과 창의도전연구지원사업, 과학기술정보통신부의 홀로그램핵심기술지원사업, 나노 및 소재 기술개발사업, 보건복지부의 보건의료 R&D 사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.07.30 조회수 8691 -

마그논 오비탈 홀 효과로 반도체 발열문제 실마리

기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초고집적 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되는 스핀트로닉스와 오비트로닉스는 줄발열*로 인한 에너지 소모 문제가 필연적으로 동반되는 치명적인 결점이 있었다. 한국 연구진이 초저전력 오비탈** 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 기술을 개발하여 화제다.

*줄 발열: 도체에 전류가 흐를 때 일어나는 발열 현상.

**오비탈: 입자 회전 운동으로 발생되는 각운동량을 뜻함.

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 포항공과대학교 물리학과 이현우 교수팀과의 공동 연구로 반강자성체*에서 마그논 오비탈 홀 효과**를 세계 최초로 발견해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 17일 밝혔다.

*반강자성체: 인접한 원자의 전자스핀이 서로 반대로 정렬하여 순 자성이 없는 물질을 말함.

*마그논 오비탈 홀 효과: 축구의 바나나킥처럼, 마그논이 회전방향(오비탈)에 따라 진행궤적이 휘어지는 현상을 의미한다. 마그논계에서의 오비탈 홀 효과는 기존에 예측된 바가 없는 새로운 현상이기에 학문적으로 흥미로우며, 기존 스핀 자유도에 국한되었던 마그논 동역학을 오비탈 자유도를 통해 한 단계 확장하는 의의가 있음.

마그논*을 이용한 스핀트로닉스 소자의 경우 줄 발열로 인한 에너지 소모 없이 기존의 컴퓨팅 기술을 대체할 수 있다는 장점이 있어 전 세계 각국 학계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다. 마그논 스핀에 관해서는 지난 수십 년간 활발히 연구됐으나, 마그논 오비탈의 특성에 관한 이론 정립은 아직 아무도 시도하지 않은 문제였다.

*마그논: 양자화된 스핀 파동을 뜻함.

물리학과 김세권 교수 연구팀은 MnPS3(삼황화린망간)와 같이 벌집 격자를 이루는 2차원 반강자성체에서 강한 마그논 오비탈 홀 효과가 나타난다는 것을 세계 최초로 발견했다.

기존에 알려진 마그논 홀 효과는 스핀궤도결합에 기인하기에 그 크기가 작은 데 반해, 이번 연구를 통해 발견된 마그논 오비탈 홀 효과는 스핀궤도결합과 무관하게 결정구조에서 기인해 크기가 상당히 크다는 것을 연구팀이 이론적으로 보였다. 또한 연구팀은 전기적으로 마그논 오비탈 홀 효과를 측정할 수 있는 실험방법도 제시했다. 이는 스핀 자유도에만 국한되어 있던 마그논 연구의 범위를 스핀과 오비탈로 확장한 연구 결과로 마그논 오비트로닉스라는 연구의 새 장을 열어 줄 것으로 예상된다.

김세권 교수는 "마그논 오비탈과 그 수송이론의 정립은 아직 세계적으로 아무도 시도하지 않은 독창적이고 도전적인 문제이고, 기존 정보처리 기술의 한계를 혁신적으로 뛰어넘는 초저전력 오비탈 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 고경춘 박사, 안대현 학생, 그리고 포항공과대학교 이현우 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스), 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.17 조회수 6569

마그논 오비탈 홀 효과로 반도체 발열문제 실마리

기존 정보처리 기술을 혁신적으로 발전시켜 초고속 초고집적 차세대 반도체 기술을 구현할 것으로 기대되는 스핀트로닉스와 오비트로닉스는 줄발열*로 인한 에너지 소모 문제가 필연적으로 동반되는 치명적인 결점이 있었다. 한국 연구진이 초저전력 오비탈** 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 기술을 개발하여 화제다.

*줄 발열: 도체에 전류가 흐를 때 일어나는 발열 현상.

**오비탈: 입자 회전 운동으로 발생되는 각운동량을 뜻함.

우리 대학 물리학과 김세권 교수 연구팀이 포항공과대학교 물리학과 이현우 교수팀과의 공동 연구로 반강자성체*에서 마그논 오비탈 홀 효과**를 세계 최초로 발견해 물리 및 화학 분야 세계적인 학술지 `나노 레터스(Nano Letters)'에 게재했다고 17일 밝혔다.

*반강자성체: 인접한 원자의 전자스핀이 서로 반대로 정렬하여 순 자성이 없는 물질을 말함.

*마그논 오비탈 홀 효과: 축구의 바나나킥처럼, 마그논이 회전방향(오비탈)에 따라 진행궤적이 휘어지는 현상을 의미한다. 마그논계에서의 오비탈 홀 효과는 기존에 예측된 바가 없는 새로운 현상이기에 학문적으로 흥미로우며, 기존 스핀 자유도에 국한되었던 마그논 동역학을 오비탈 자유도를 통해 한 단계 확장하는 의의가 있음.

마그논*을 이용한 스핀트로닉스 소자의 경우 줄 발열로 인한 에너지 소모 없이 기존의 컴퓨팅 기술을 대체할 수 있다는 장점이 있어 전 세계 각국 학계에서 경쟁적으로 연구가 이뤄지고 있다. 마그논 스핀에 관해서는 지난 수십 년간 활발히 연구됐으나, 마그논 오비탈의 특성에 관한 이론 정립은 아직 아무도 시도하지 않은 문제였다.

*마그논: 양자화된 스핀 파동을 뜻함.

물리학과 김세권 교수 연구팀은 MnPS3(삼황화린망간)와 같이 벌집 격자를 이루는 2차원 반강자성체에서 강한 마그논 오비탈 홀 효과가 나타난다는 것을 세계 최초로 발견했다.

기존에 알려진 마그논 홀 효과는 스핀궤도결합에 기인하기에 그 크기가 작은 데 반해, 이번 연구를 통해 발견된 마그논 오비탈 홀 효과는 스핀궤도결합과 무관하게 결정구조에서 기인해 크기가 상당히 크다는 것을 연구팀이 이론적으로 보였다. 또한 연구팀은 전기적으로 마그논 오비탈 홀 효과를 측정할 수 있는 실험방법도 제시했다. 이는 스핀 자유도에만 국한되어 있던 마그논 연구의 범위를 스핀과 오비탈로 확장한 연구 결과로 마그논 오비트로닉스라는 연구의 새 장을 열어 줄 것으로 예상된다.

김세권 교수는 "마그논 오비탈과 그 수송이론의 정립은 아직 세계적으로 아무도 시도하지 않은 독창적이고 도전적인 문제이고, 기존 정보처리 기술의 한계를 혁신적으로 뛰어넘는 초저전력 오비탈 기반 정보처리 기술의 기틀을 세울 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구는 우리 대학 김세권 교수, 고경춘 박사, 안대현 학생, 그리고 포항공과대학교 이현우 교수의 공동 연구로 진행되었으며, 삼성미래기술육성사업, 한국연구재단 해외우수과학자 유치사업 플러스(브레인 풀 플러스), 세종과학펠로우십의 지원을 받아 수행됐다.

2024.06.17 조회수 6569 -

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30 조회수 6817

강유전체 ‘3차원 소용돌이’ 20년 난제 풀어

약 20년 전 아주 작은 나노 크기 0차원 강유전체 내부에 특이한 형태의 분극 분포가 발생할 수 있음이 로랑 벨라이쉬(Laurent Bellaiche) 교수(現 미국 아칸소대 물리학과 교수) 연구진에 의해 이론적으로 예측됐다. 해당 소용돌이 분포를 적절히 제어하면 기존에 비해 10,000배 이상 높은 용량의 초고밀도 메모리 소자로 응용이 가능할 것이라는 가능성이 제시돼 학계의 이목을 끌었으나, 3차원 분극 분포 측정의 어려움으로 인해 실험적인 규명이 되지 못하고 있었다.

우리 대학 물리학과 양용수 교수 연구팀이 포항공과대학교, 서울대학교, 한국기초과학지원연구원과의 공동연구 및 미국 로런스 버클리 국립연구소, 아칸소대학교 연구진과의 국제협력 연구를 통해 나노강유전체 내부의 3차원 소용돌이 형태 분극 분포를 최초로 실험적으로 규명하였다고 30일 밝혔다.

영구자석과 같이 외부의 자기장이 없어도 자화 상태를 스스로 유지할 수 있는 물질들을 강자성체(ferromagnet)라 하고, 강유전체(ferroelectric)는 외부의 전기장 없어도 분극상태를 유지할 수 있는 물질로서 강자성체의 전기(electric) 버전이라고 생각하면 된다. 강자성체(자석)의 경우 나노 크기로 너무 작게 만들면 일정 이하 크기에서는 자석으로서의 성질을 잃어버린다는 것이 잘 알려져 있는 반면, 강유전체를 모든 방향에서 아주 작게 나노 크기로 만들면(즉 0차원 구조를 만들면) 어떤 현상이 발생하는지는 오랜 기간 논란거리였다.

인체 내부 장기들을 3차원적으로 보기 위해 병원에서 CT 촬영을 하는 것과 동일한 방식으로, 양용수 교수 연구팀은 전자현미경을 이용해 다양한 각도에서 투과전자현미경 이미지를 획득하고, 이를 고급화된 재구성 알고리즘을 통해 3차원으로 재구성하는 방식으로 원자 분해능 전자토모그래피 기술을 개발 및 응용하였다.

이를 통해 연구팀은 강유전체인 바륨-티타늄 산화물(BaTiO3) 나노입자 내부 원자들의 위치를 3차원적으로 완전히 측정하고, 내부의 3차원적 분극 분포 또한 단일 원자 단위로 규명했다. 분극 분포 분석 결과, 20년 전에 이론적으로 예측됐던 대로 강유전체 내부에 소용돌이를 비롯한 다양한 위상학적 분극 분포가 발생하고, 강유전체의 크기에 따라 내부 소용돌이의 개수 또한 제어할 수 있다는 사실을 연구팀은 최초로 실험적으로 밝힐 수 있었다.

연구팀은 이 결과를 바탕으로 20년 전 해당 소용돌이 분극 이론을 최초 제시했던 벨라이쉬(Bellaiche) 교수와 국제공동연구를 수행했고, 실험에서 얻은 소용돌이 분포 결과가 이론적인 계산으로도 잘 설명됨을 추가적으로 증명했다.

연구를 주도한 양용수 교수는 "이번 결과는 기판의 유/무나 주변 환경에 무관하게 강유전체 크기와 형태를 적절히 조절하는 것만으로도 나노 크기에서 강유전성 소용돌이를 제어할 수 있음을 시사하였다. 아울러, 이러한 분극 분포 소용돌이의 개수 및 회전 방향을 조절함으로써 기존보다 약 10,000배 이상 많은 양의 정보를 같은 크기의 소자에 저장할 수 있는 차세대 고밀도 메모리 소자 기술로 발전시킬 수 있을 것으로 기대한다” 라고 말했다.

물리학과 정채화 석박사통합과정 학생이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)' 에 지난 5월 8일 字 게재됐다. (논문명 : Revealing the Three-Dimensional Arrangement of Polar Topology in Nanoparticles).

한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구지원사업 및 KAIST 특이점교수사업의 지원을 받아 수행됐다.

2024.05.30 조회수 6817 -

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27 조회수 6700

양자 비평형 현상의 물리적 법칙은

비평형 현상이란, 평형에서 벗어난 상태를 지칭하는 것으로 우리가 일상적으로 자주 마주하는 현상이다. 커피에 우유를 넣고 섞게 되면 우유 분자들은 에스프레소와 섞이면서 카페라테가 되는데, 이렇게 평형을 찾아가는 과정을 비평형 동역학이라고 볼 수 있다. 물리학에서 답하고자 하는 주요한 질문은 ‘양자 역학계에서 일어나는 비평형 현상은 어떤 물리 법칙에 의해 지배되며, 과연 보편적으로 적용할 수 있는 법칙이 존재할지’ 여부다.

우리 대학 물리학과 최재윤 교수 연구팀이 극저온 중성원자 양자 시뮬레이터를 이용해 이론적으로 추측된 비평형 상태의 양자 물성 변화의 보편적 물리 법칙을 확인하는데 성공했다고 27일 밝혔다.

보편적 물리 법칙에 대한 예는 평형상태에서 액체에서 기체가 되는 것처럼 물질의 상이 변화하는 ‘상전이 현상’에서 찾아볼 수 있다. 상전이 일어나는 지점을 임계지점이라고 하는데, 이 지점에 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 및 상호작용의 세기 등 물리량에 의존하지 않는다.

예를 들어, 물에서 관측할 수 있는 액체-기체 상전이 임계점 및 자석에서 관측되는 상자성-강자성 상전이 임계점은, 비록 서로 매우 다른 계이지만, 동일한 형태의 물성 변화를 확인할 수 있다. 즉. 물질의 상이 변화되는 임계지점에서 물성의 변화는 입자들의 크기, 밀도, 등 계를 구성하는 미시적인 물리량에 의존하지 않으며, 이를 가리켜 ‘상전이점 근처에서 보편성(universal) 이 존재한다’라고 할 수 있다. 또한 물성의 변화가 수학적으로 동일한 함수를 따를 때 우리는 ‘같은 보편성 부류에(universality class) 속한다’라고 할 수 있다.

비평형 양자 동역학에서도 ‘상전이’ 현상과 같이 보편성 및 보편성 부류가 존재함이 약 10년 전에 제기됐으나, 매우 긴 시간 동안 관측해야 하는 실험적인 어려움이 있어 이에 대한 검증을 엄밀하게 할 수 없었다.

최재윤 교수 연구팀은 강한 상호작용을 갖는 스피너 응집체*를 이용하여, 자기 도메인들의 비평형 조대화 동역학**을 매우 긴시간 동안 연구하였으며, 이를 통해 해당 가설을 검증하였다. 연구팀은 조대화 동역학의 동역학적 형태가 다양한 초기 상태와는 상관없이 동일한 수학적 형태를 따르는 것을 보여 보편성을 확인하였다. 더 나아가 시스템의 대칭성을 바꾸어 주었을 때만 동역학의 수학적 형태가 바뀌는 것을 확인하여, 보편적인 양자 동역학의 분류도 가능함을 보여주었다.

*스피너 응집체: 서로 다른 스핀들 간의 상호작용이 있는 보즈-아인슈타인 응집체를 말하며, 보즈-아인슈타인 응집체란 모든 원자들이 하나의 파동함수로 기술이 되는 양자 상태임

**조대화 동역학: 초기에 무수히 많은 자기 영역(magnetic domain)들이 서로 합해지면서 영역들의 크기가 커지는 동역학을 지칭함

물리학과 최재윤 교수는 “이번 연구는 중성원자 양자 시뮬레이터가 비평형 양자 동역학에 가설을 검증하는 데 활용된 중요한 사례이며, 향후 고전 컴퓨터가 흉내 내기 어려운 영역에서 비평형 동역학을 연구해 새로운 물리 법칙을 발견하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

물리학과 허승정, 권기량, 허준혁 대학원생 연구원이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `네이처 피직스(Nature Physics)' 3월에 표지로 선정됐다 (논문명: Universality class of a spinor Bose-Einstein condensate far from equilibrium).

한편 이번 연구는 삼성미래기술재단과 한국연구재단의 지원으로 수행됐다.

2024.03.27 조회수 6700