-

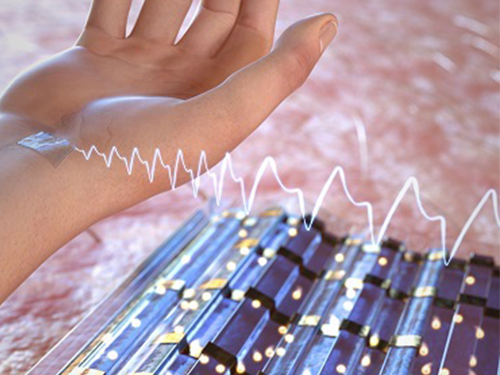

정확한 우울증 예측 이제는 손목에서 가능하다

정신질환 팬데믹이 발생했다. 전 세계적으로 약 10억 명이 크고 작은 정신질환을 앓고 있다. 한국도 더욱 심각하여 현재 우울증 및 불안장애 환자는 약 180만 명이며 총 정신질환자는 5년 새 37% 증가하여 약 465만 명이다. 한미 공동 연구진이 웨어러블 기기를 통해 수집되는 생체 데이터를 활용해 내일의 기분을 예측하고, 나아가 우울증 증상의 발현 가능성을 예측하는 기술을 개발했다.

우리 대학 뇌인지과학과 김대욱 교수 연구팀이 미국 미시간 대학교 수학과 대니엘 포저(Daniel B. Forger) 교수팀과 공동연구로 스마트워치로부터 수집되는 활동량, 심박수 데이터로부터 교대 근무자의 수면 장애, 우울감, 식욕부진, 과식, 집중력 저하와 같은 우울증 관련 증상을 예측하는 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

WHO에 따르면 정신질환의 새로운 유망한 치료 방향은 충동성, 감정 반응, 의사 결정 및 전반적인 기분에 직접적인 영향을 주는 뇌 시상하부에 위치한 생체시계(circadian clock)와 수면(sleep stage)에 중점을 두는 것이다.

하지만 현재 내재적 생체리듬(endogenous circadian rhythms)과 수면 상태를 측정하기 위해서는 하룻밤 동안 30분 간격으로 피를 뽑아 우리 몸의 멜라토닌 호르몬 농도 변화를 측정하고 수면다원검사(polysomnography, PSG)를 수행해야 한다. 이 때문에 병원 입원이 불가피하여, 통원 치료를 받는 정신질환자가 대부분인 실제 의료 현장에서 두 요소를 고려한 치료법 개발은 지난 반세기 동안 큰 진전이 없었다. 더불어 검사 비용 또한 무시할 수 없어(PSG: 보험료 적용 없을 시 약 100만원) 사회적 약자는 현재 정신건강치료의 사각지대에 있다.

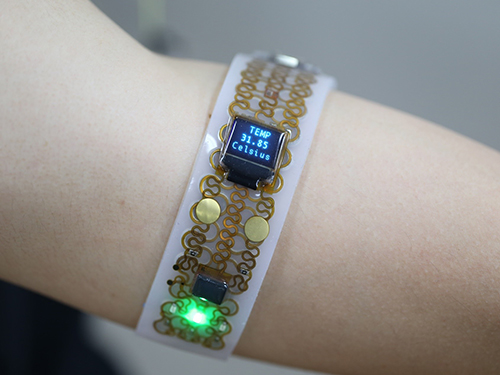

이러한 문제를 극복하기 위한 해결책은 공간의 제약 없이 실시간으로 심박수, 체온, 활동량 등 다양한 생체 데이터를 손쉽게 수집할 수 있다는 웨어러블 기기다. 그러나 현재 웨어러블 기기는 생체시계의 위상과 같은 의료 현장에서 필요로 하는 바이오마커(Biomarker)의 간접적인 정보만을 제공하는 한계를 가지고 있다.

공동연구팀은 스마트워치로부터 수집된 심박수와 활동량 시계열 데이터 등 매일 변화하는 생체시계의 위상을 정확히 추정하는 필터링(Filtering) 기술을 개발했다. 이는 뇌 속 일주기 리듬을 정밀하게 묘사하는 디지털 트윈(Digital twin)을 구현한 것으로, 이를 활용해 일주기 리듬 교란을 추정하는 데 활용될 수 있다.

이 생체시계 디지털 트윈의 우울증 증상 예측 활용 가능성을 미시간 대학교 신경과학 연구소의 스리잔 센(Srijan Sen) 교수 및 정신건강의학과의 에이미 보너트(Amy Bohnert) 교수 연구팀과의 협업을 통해 검증했다.

협업 연구팀은 약 800명의 교대 근무자가 참여한 대규모 전향 코호트 연구를 수행해 해당 기술을 통해 추정된 일주기 리듬 교란 디지털 바이오마커가 내일의 기분과 우울증의 대표적인 증상인 수면 문제, 식욕 변화, 집중력 저하, 자살 생각을 포함한 총 6가지 증상을 예측할 수 있음을 보였다.

김대욱 교수는 “수학을 활용해 그동안 잘 활용되지 못했던 웨어러블 생체 데이터를 실제 질병 관리에 적용할 수 있는 실마리를 제공하는 연구를 진행할 수 있어 매우 뜻깊다”라며, “이번 연구를 통해 연속적이고 비침습적인 정신건강 모니터링 기술을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 현재 사회적 약자들이 우울증 증상을 경험할 때 상담센터에 연락하는 등 스스로 능동적인 행동을 취해야만 도움을 받을 수 있는 문제를 해결해, 정신건강 관리의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 보인다”고 말했다.

뇌인지과학과 김대욱 교수가 공동 제1 저자 및 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘npj Digital Medicine’ 12월 5일 온라인판에 게재됐다. (논문명: The real-world association between digital markers of circadian disruption and mental health risks) DOI: 10.1038/s41746-024-01348-6

한편 이번 연구는 KAIST 신임교원 연구지원사업, 미국 국립과학재단, 미국 국립보건원, 미국 육군연구소 MURI 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

정확한 우울증 예측 이제는 손목에서 가능하다

정신질환 팬데믹이 발생했다. 전 세계적으로 약 10억 명이 크고 작은 정신질환을 앓고 있다. 한국도 더욱 심각하여 현재 우울증 및 불안장애 환자는 약 180만 명이며 총 정신질환자는 5년 새 37% 증가하여 약 465만 명이다. 한미 공동 연구진이 웨어러블 기기를 통해 수집되는 생체 데이터를 활용해 내일의 기분을 예측하고, 나아가 우울증 증상의 발현 가능성을 예측하는 기술을 개발했다.

우리 대학 뇌인지과학과 김대욱 교수 연구팀이 미국 미시간 대학교 수학과 대니엘 포저(Daniel B. Forger) 교수팀과 공동연구로 스마트워치로부터 수집되는 활동량, 심박수 데이터로부터 교대 근무자의 수면 장애, 우울감, 식욕부진, 과식, 집중력 저하와 같은 우울증 관련 증상을 예측하는 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

WHO에 따르면 정신질환의 새로운 유망한 치료 방향은 충동성, 감정 반응, 의사 결정 및 전반적인 기분에 직접적인 영향을 주는 뇌 시상하부에 위치한 생체시계(circadian clock)와 수면(sleep stage)에 중점을 두는 것이다.

하지만 현재 내재적 생체리듬(endogenous circadian rhythms)과 수면 상태를 측정하기 위해서는 하룻밤 동안 30분 간격으로 피를 뽑아 우리 몸의 멜라토닌 호르몬 농도 변화를 측정하고 수면다원검사(polysomnography, PSG)를 수행해야 한다. 이 때문에 병원 입원이 불가피하여, 통원 치료를 받는 정신질환자가 대부분인 실제 의료 현장에서 두 요소를 고려한 치료법 개발은 지난 반세기 동안 큰 진전이 없었다. 더불어 검사 비용 또한 무시할 수 없어(PSG: 보험료 적용 없을 시 약 100만원) 사회적 약자는 현재 정신건강치료의 사각지대에 있다.

이러한 문제를 극복하기 위한 해결책은 공간의 제약 없이 실시간으로 심박수, 체온, 활동량 등 다양한 생체 데이터를 손쉽게 수집할 수 있다는 웨어러블 기기다. 그러나 현재 웨어러블 기기는 생체시계의 위상과 같은 의료 현장에서 필요로 하는 바이오마커(Biomarker)의 간접적인 정보만을 제공하는 한계를 가지고 있다.

공동연구팀은 스마트워치로부터 수집된 심박수와 활동량 시계열 데이터 등 매일 변화하는 생체시계의 위상을 정확히 추정하는 필터링(Filtering) 기술을 개발했다. 이는 뇌 속 일주기 리듬을 정밀하게 묘사하는 디지털 트윈(Digital twin)을 구현한 것으로, 이를 활용해 일주기 리듬 교란을 추정하는 데 활용될 수 있다.

이 생체시계 디지털 트윈의 우울증 증상 예측 활용 가능성을 미시간 대학교 신경과학 연구소의 스리잔 센(Srijan Sen) 교수 및 정신건강의학과의 에이미 보너트(Amy Bohnert) 교수 연구팀과의 협업을 통해 검증했다.

협업 연구팀은 약 800명의 교대 근무자가 참여한 대규모 전향 코호트 연구를 수행해 해당 기술을 통해 추정된 일주기 리듬 교란 디지털 바이오마커가 내일의 기분과 우울증의 대표적인 증상인 수면 문제, 식욕 변화, 집중력 저하, 자살 생각을 포함한 총 6가지 증상을 예측할 수 있음을 보였다.

김대욱 교수는 “수학을 활용해 그동안 잘 활용되지 못했던 웨어러블 생체 데이터를 실제 질병 관리에 적용할 수 있는 실마리를 제공하는 연구를 진행할 수 있어 매우 뜻깊다”라며, “이번 연구를 통해 연속적이고 비침습적인 정신건강 모니터링 기술을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 현재 사회적 약자들이 우울증 증상을 경험할 때 상담센터에 연락하는 등 스스로 능동적인 행동을 취해야만 도움을 받을 수 있는 문제를 해결해, 정신건강 관리의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 보인다”고 말했다.

뇌인지과학과 김대욱 교수가 공동 제1 저자 및 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘npj Digital Medicine’ 12월 5일 온라인판에 게재됐다. (논문명: The real-world association between digital markers of circadian disruption and mental health risks) DOI: 10.1038/s41746-024-01348-6

한편 이번 연구는 KAIST 신임교원 연구지원사업, 미국 국립과학재단, 미국 국립보건원, 미국 육군연구소 MURI 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.15

조회수 4614

-

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

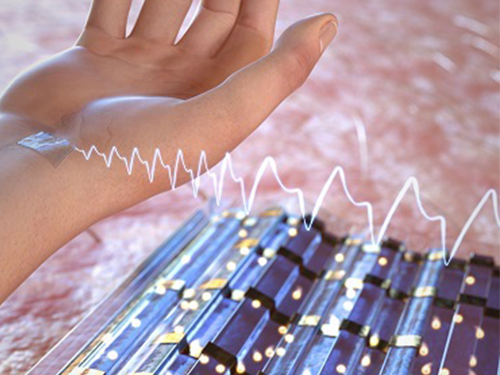

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

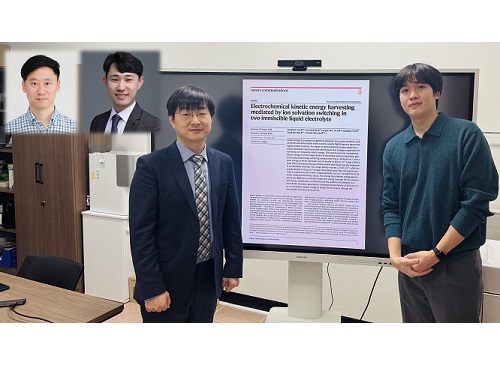

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10

조회수 5398

-

웨어러블 기기로 내일 기분 미리 안다

일기예보처럼 내일의 기분을 간단히 예측할 수 있게 됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 이헌정 고려대 의대 교수팀과 공동으로 오늘의 수면 패턴을 기반으로 내일의 기분 삽화를 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다.

기분 장애는 수면과 밀접한 관련이 있다. 가령, 장거리 비행으로 인한 시차, 계절에 따른 일출 시간 변화는 기분 장애 환자들의 기분 삽화 재발을 유도하는 대표적 요인이다. 그간 수면 데이터를 기반으로 기분 삽화를 예측하려는 시도가 다수 이뤄졌다. 하지만 기존 방법은 수면 패턴뿐만 아니라 걸음 수, 심박수, 전화사용 여부, GPS를 활용한 이동성 등 다양한 종류의 데이터가 필요해 수집 비용이 높고, 일상적 활용이 어렵다는 한계가 있었다.

연구진은 수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 새로운 모델을 개발해 기존 한계를 극복했다. 수면-각성 패턴 데이터는 잠을 잔 시간과 깨어있는 시간(각성 시간)이 기록된 데이터를 말한다.

우선, 연구진은 168명의 기분 장애 환자가 웨어러블 기기를 통해 기록한 평균 429일간의 수면-각성 데이터를 수집했다. 참여 환자들은 우울증 및 조울증 환자로 대부분 약물치료도 병행하고 있는 상태였다. 이렇게 수집한 빅데이터에서 연구진은 36개의 수면-각성 패턴과 생체리듬에 관련된 지표들을 추출했고, 이 지표를 기계학습 알고리즘에 적용했다. 알고리즘은 당일의 수면 패턴을 토대로 다음 날의 우울증, 조증, 경조증 정도를 각각 80%, 98%, 95%의 높은 정확도로 예측할 수 있었다.

이 과정에서 연구진은 생체리듬의 일일 변화가 기분 삽화 예측의 핵심 지표임을 발견했다. 생체리듬이 늦춰질수록 우울 삽화의 위험이 증가하고, 반대로 과도하게 앞당겨지면 조증 삽화의 위험이 증가했다. 예를 들어, 저녁 11시에 취침하고 오전 7시에 기상하는 생체리듬을 가진 사람이 늦게 자고, 늦게 일어나게 되면 우울 삽화의 위험이 증가하는 식이다.

연구진이 제시한 방법론은 기분 장애 환자의 치료 효율성을 높일 것으로 기대된다. 실제 임상 현장에서는 계절성 우울증 환자의 치료를 위해 이른 아침에 광선치료를 진행한다. 효과적 기분 장애 치료를 위해서는 환자의 주관적 회상에 의존한 심리 상태 평가를 넘어 객관적 기분 삽화 데이터가 필요하다. 이번 연구는 객관적 기분 삽화 지표를 얻을 수 있는 방법론을 제시한 것으로 특히, 웨어러블 기기를 통해 일상생활 중 비침습적이고 수동적으로 기분 삽화 데이터를 확보한다는 것이 장점이다.

공동 교신저자인 이헌정 교수는 “이번 연구는 기분 장애 예측의 새로운 패러다임을 제시했다는 의미가 있다”며 “향후 기분 장애 환자들이 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 맞춤형 수면 패턴을 추천받아, 기분 삽화를 예방하는 디지털 치료가 가능해질 것”이라고 말했다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 모델을 개발하여 데이터 수집 비용을 절감하고, 임상 적용 가능성을 크게 높였다”며 “기분 장애 환자들에게 비용 효율적인 진단 및 치료법 개발 가능성을 제시했다는 의미가 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 11월 18일 ‘네이처’의 디지털 헬스케어 분야 자매지인‘NPJ Digital Medicine’온라인 판에 게재됐다.

※ 논문명: Accurately Predicting Mood Episodes in Mood Disorder Patients Using Wearable Sleep and Circadian Rhythm Features (제1저자: 임동주, 정재권)

웨어러블 기기로 내일 기분 미리 안다

일기예보처럼 내일의 기분을 간단히 예측할 수 있게 됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 이헌정 고려대 의대 교수팀과 공동으로 오늘의 수면 패턴을 기반으로 내일의 기분 삽화를 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다.

기분 장애는 수면과 밀접한 관련이 있다. 가령, 장거리 비행으로 인한 시차, 계절에 따른 일출 시간 변화는 기분 장애 환자들의 기분 삽화 재발을 유도하는 대표적 요인이다. 그간 수면 데이터를 기반으로 기분 삽화를 예측하려는 시도가 다수 이뤄졌다. 하지만 기존 방법은 수면 패턴뿐만 아니라 걸음 수, 심박수, 전화사용 여부, GPS를 활용한 이동성 등 다양한 종류의 데이터가 필요해 수집 비용이 높고, 일상적 활용이 어렵다는 한계가 있었다.

연구진은 수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 새로운 모델을 개발해 기존 한계를 극복했다. 수면-각성 패턴 데이터는 잠을 잔 시간과 깨어있는 시간(각성 시간)이 기록된 데이터를 말한다.

우선, 연구진은 168명의 기분 장애 환자가 웨어러블 기기를 통해 기록한 평균 429일간의 수면-각성 데이터를 수집했다. 참여 환자들은 우울증 및 조울증 환자로 대부분 약물치료도 병행하고 있는 상태였다. 이렇게 수집한 빅데이터에서 연구진은 36개의 수면-각성 패턴과 생체리듬에 관련된 지표들을 추출했고, 이 지표를 기계학습 알고리즘에 적용했다. 알고리즘은 당일의 수면 패턴을 토대로 다음 날의 우울증, 조증, 경조증 정도를 각각 80%, 98%, 95%의 높은 정확도로 예측할 수 있었다.

이 과정에서 연구진은 생체리듬의 일일 변화가 기분 삽화 예측의 핵심 지표임을 발견했다. 생체리듬이 늦춰질수록 우울 삽화의 위험이 증가하고, 반대로 과도하게 앞당겨지면 조증 삽화의 위험이 증가했다. 예를 들어, 저녁 11시에 취침하고 오전 7시에 기상하는 생체리듬을 가진 사람이 늦게 자고, 늦게 일어나게 되면 우울 삽화의 위험이 증가하는 식이다.

연구진이 제시한 방법론은 기분 장애 환자의 치료 효율성을 높일 것으로 기대된다. 실제 임상 현장에서는 계절성 우울증 환자의 치료를 위해 이른 아침에 광선치료를 진행한다. 효과적 기분 장애 치료를 위해서는 환자의 주관적 회상에 의존한 심리 상태 평가를 넘어 객관적 기분 삽화 데이터가 필요하다. 이번 연구는 객관적 기분 삽화 지표를 얻을 수 있는 방법론을 제시한 것으로 특히, 웨어러블 기기를 통해 일상생활 중 비침습적이고 수동적으로 기분 삽화 데이터를 확보한다는 것이 장점이다.

공동 교신저자인 이헌정 교수는 “이번 연구는 기분 장애 예측의 새로운 패러다임을 제시했다는 의미가 있다”며 “향후 기분 장애 환자들이 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 맞춤형 수면 패턴을 추천받아, 기분 삽화를 예방하는 디지털 치료가 가능해질 것”이라고 말했다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 모델을 개발하여 데이터 수집 비용을 절감하고, 임상 적용 가능성을 크게 높였다”며 “기분 장애 환자들에게 비용 효율적인 진단 및 치료법 개발 가능성을 제시했다는 의미가 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 11월 18일 ‘네이처’의 디지털 헬스케어 분야 자매지인‘NPJ Digital Medicine’온라인 판에 게재됐다.

※ 논문명: Accurately Predicting Mood Episodes in Mood Disorder Patients Using Wearable Sleep and Circadian Rhythm Features (제1저자: 임동주, 정재권)

2024.11.25

조회수 4037

-

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

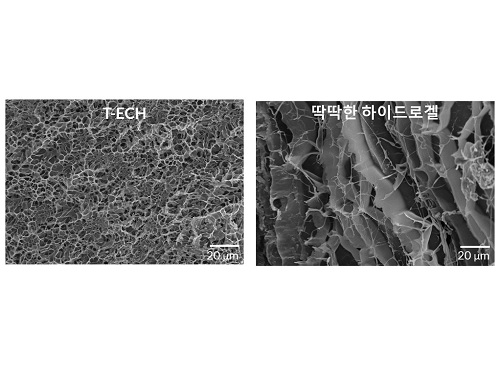

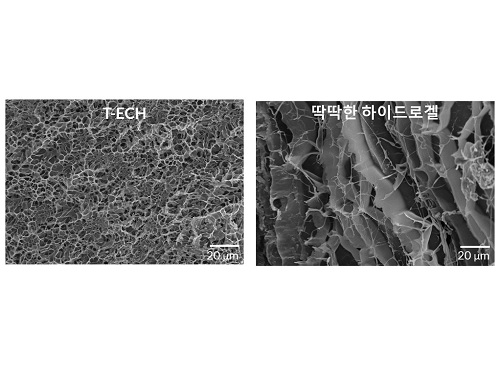

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04

조회수 11797

-

상상만으로 원하는 방향으로 사용가능한 로봇 팔 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 뇌인지과학과 정재승 교수 연구팀이 인간의 뇌 신호를 해독해 장기간의 훈련 없이 생각만으로 로봇 팔을 원하는 방향으로 제어하는 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다고 24일 밝혔다.

서울의대 신경외과 정천기 교수 연구팀과 공동연구로 진행된 이번 연구에서 정 교수 연구팀은 뇌전증 환자를 대상으로 팔을 뻗는 동작을 상상할 때 관측되는 대뇌 피질 신호를 분석해 환자가 의도한 팔 움직임을 예측하는 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 디코딩 기술을 개발했다. 이러한 디코딩 기술은 실제 움직임이나 복잡한 운동 상상이 필요하지 않기 때문에 운동장애를 겪는 환자가 장기간 훈련 없이도 자연스럽고 쉽게 로봇 팔을 제어할 수 있어 앞으로 다양한 의료기기에 폭넓게 적용되리라 기대된다.

바이오및뇌공학과 장상진 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌공학 분야의 세계적인 국제 학술지 `저널 오브 뉴럴 엔지니어링 (Journal of Neural Engineering)' 9월 19권 5호에 출판됐다. (논문명 : Decoding trajectories of imagined hand movement using electrocorticograms for brain-machine interface).

뇌-기계 인터페이스는 인간이 생각만으로 기계를 제어할 수 있는 기술로, 팔을 움직이는 데 장애가 있거나 절단된 환자가 로봇 팔을 제어해 일상에 필요한 팔 동작을 회복할 수 있는 보조기술로 크게 주목받고 있다.

로봇 팔 제어를 위한 뇌-기계 인터페이스를 구현하기 위해서는 인간이 팔을 움직일 때 뇌에서 발생하는 전기신호를 측정하고 기계학습 등 다양한 인공지능 분석기법으로 뇌 신호를 해독해 의도한 움직임을 뇌 신호로부터 예측할 수 있는 디코딩 기술이 필요하다.

그러나 상지 절단 등으로 운동장애를 겪는 환자는 팔을 실제로 움직이기 어려우므로, 상상만으로 로봇 팔의 방향을 지시할 수 있는 인터페이스가 절실히 요구된다. 뇌 신호 디코딩 기술은 팔의 실제 움직임이 아닌 상상 뇌 신호에서 어느 방향으로 사용자가 상상했는지 예측할 수 있어야 하는데, 상상 뇌 신호는 실제 움직임 뇌 신호보다 신호대잡음비(signal to noise ratio)가 현저히 낮아 팔의 정확한 방향을 예측하기 어려운 문제점이 오랫동안 난제였다. 이러한 문제점을 극복하고자 기존 연구들에서는 팔을 움직이기 위해 신호대잡음비가 더 높은 다른 신체 동작을 상상하는 방법을 시도했으나, 의도하고자 하는 팔 뻗기와 인지적 동작 간의 부자연스러운 괴리로 인해 사용자가 장기간 훈련해야 하는 불편함을 초래했다.

따라서 팔을 뻗는 상상을 할 때 어느 방향으로 뻗었는지 예측하는 디코딩 기술은 정확도가 떨어지고 환자가 사용법을 습득하기 어려운 문제점이 있다. 이 문제가 오랫동안 뇌-기계 인터페이스 분야에서 해결해야 할 난제였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 사용자의 자연스러운 팔 동작 상상을 공간해상도가 우수한 대뇌 피질 신호(electrocorticogram)로 측정하고, 변분 베이지안 최소제곱(variational Bayesian least square) 기계학습 기법을 활용해 직접 측정이 어려운 팔 동작의 방향 정보를 계산할 수 있는 디코딩 기술을 처음으로 개발했다.

연구팀의 팔 동작 상상 신호 분석기술은 운동피질을 비롯한 특정 대뇌 영역에 국한되지 않아, 사용자마다 상이할 수 있는 상상 신호와 대뇌 영역 특성을 맞춤형으로 학습해 최적의 계산모델 파라미터 결괏값을 출력할 수 있다.

연구팀은 대뇌 피질 신호 디코딩을 통해 환자가 상상한 팔 뻗기 방향을 최대 80% 이상의 정확도로 예측할 수 있음을 확인했다.

나아가 계산모델을 분석함으로써 방향 상상에 중요한 대뇌의 시공간적 특성을 밝혔고, 상상하는 인지적 과정이 팔을 실제로 뻗는 과정에 근접할수록 방향 예측정확도가 상당히 더 높아질 수 있음을 연구팀은 확인했다.

연구팀은 지난 2월 인공지능과 유전자 알고리즘 기반 고 정확도 로봇 팔 제어 뇌-기계 인터페이스 선행 연구 결과를 세계적인 학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied soft computing)'에 발표한 바 있다. 이번 후속 연구는 그에 기반해 계산 알고리즘 간소화, 로봇 팔 구동 테스트, 환자의 상상 전략 개선 등 실전에 근접한 사용환경을 조성해 실제로 로봇 팔을 구동하고 의도한 방향으로 로봇 팔이 이동하는지 테스트를 진행했고, 네 가지 방향에 대한 의도를 읽어 정확하게 목표물에 도달하는 시연에 성공했다.

연구팀이 개발한 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 분석기술은 향후 사지마비 환자를 비롯한 운동장애를 겪는 환자를 대상으로 로봇 팔을 제어할 수 있는 뇌-기계 인터페이스 정확도 향상, 효율성 개선 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자 정재승 교수는 "장애인마다 상이한 뇌 신호를 맞춤형으로 분석해 장기간 훈련을 받지 않더라도 로봇 팔을 제어할 수 있는 기술은 혁신적인 결과이며, 이번 기술은 향후 의수를 대신할 로봇팔을 상용화하는 데에도 크게 기여할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

상상만으로 원하는 방향으로 사용가능한 로봇 팔 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 뇌인지과학과 정재승 교수 연구팀이 인간의 뇌 신호를 해독해 장기간의 훈련 없이 생각만으로 로봇 팔을 원하는 방향으로 제어하는 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다고 24일 밝혔다.

서울의대 신경외과 정천기 교수 연구팀과 공동연구로 진행된 이번 연구에서 정 교수 연구팀은 뇌전증 환자를 대상으로 팔을 뻗는 동작을 상상할 때 관측되는 대뇌 피질 신호를 분석해 환자가 의도한 팔 움직임을 예측하는 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 디코딩 기술을 개발했다. 이러한 디코딩 기술은 실제 움직임이나 복잡한 운동 상상이 필요하지 않기 때문에 운동장애를 겪는 환자가 장기간 훈련 없이도 자연스럽고 쉽게 로봇 팔을 제어할 수 있어 앞으로 다양한 의료기기에 폭넓게 적용되리라 기대된다.

바이오및뇌공학과 장상진 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌공학 분야의 세계적인 국제 학술지 `저널 오브 뉴럴 엔지니어링 (Journal of Neural Engineering)' 9월 19권 5호에 출판됐다. (논문명 : Decoding trajectories of imagined hand movement using electrocorticograms for brain-machine interface).

뇌-기계 인터페이스는 인간이 생각만으로 기계를 제어할 수 있는 기술로, 팔을 움직이는 데 장애가 있거나 절단된 환자가 로봇 팔을 제어해 일상에 필요한 팔 동작을 회복할 수 있는 보조기술로 크게 주목받고 있다.

로봇 팔 제어를 위한 뇌-기계 인터페이스를 구현하기 위해서는 인간이 팔을 움직일 때 뇌에서 발생하는 전기신호를 측정하고 기계학습 등 다양한 인공지능 분석기법으로 뇌 신호를 해독해 의도한 움직임을 뇌 신호로부터 예측할 수 있는 디코딩 기술이 필요하다.

그러나 상지 절단 등으로 운동장애를 겪는 환자는 팔을 실제로 움직이기 어려우므로, 상상만으로 로봇 팔의 방향을 지시할 수 있는 인터페이스가 절실히 요구된다. 뇌 신호 디코딩 기술은 팔의 실제 움직임이 아닌 상상 뇌 신호에서 어느 방향으로 사용자가 상상했는지 예측할 수 있어야 하는데, 상상 뇌 신호는 실제 움직임 뇌 신호보다 신호대잡음비(signal to noise ratio)가 현저히 낮아 팔의 정확한 방향을 예측하기 어려운 문제점이 오랫동안 난제였다. 이러한 문제점을 극복하고자 기존 연구들에서는 팔을 움직이기 위해 신호대잡음비가 더 높은 다른 신체 동작을 상상하는 방법을 시도했으나, 의도하고자 하는 팔 뻗기와 인지적 동작 간의 부자연스러운 괴리로 인해 사용자가 장기간 훈련해야 하는 불편함을 초래했다.

따라서 팔을 뻗는 상상을 할 때 어느 방향으로 뻗었는지 예측하는 디코딩 기술은 정확도가 떨어지고 환자가 사용법을 습득하기 어려운 문제점이 있다. 이 문제가 오랫동안 뇌-기계 인터페이스 분야에서 해결해야 할 난제였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 사용자의 자연스러운 팔 동작 상상을 공간해상도가 우수한 대뇌 피질 신호(electrocorticogram)로 측정하고, 변분 베이지안 최소제곱(variational Bayesian least square) 기계학습 기법을 활용해 직접 측정이 어려운 팔 동작의 방향 정보를 계산할 수 있는 디코딩 기술을 처음으로 개발했다.

연구팀의 팔 동작 상상 신호 분석기술은 운동피질을 비롯한 특정 대뇌 영역에 국한되지 않아, 사용자마다 상이할 수 있는 상상 신호와 대뇌 영역 특성을 맞춤형으로 학습해 최적의 계산모델 파라미터 결괏값을 출력할 수 있다.

연구팀은 대뇌 피질 신호 디코딩을 통해 환자가 상상한 팔 뻗기 방향을 최대 80% 이상의 정확도로 예측할 수 있음을 확인했다.

나아가 계산모델을 분석함으로써 방향 상상에 중요한 대뇌의 시공간적 특성을 밝혔고, 상상하는 인지적 과정이 팔을 실제로 뻗는 과정에 근접할수록 방향 예측정확도가 상당히 더 높아질 수 있음을 연구팀은 확인했다.

연구팀은 지난 2월 인공지능과 유전자 알고리즘 기반 고 정확도 로봇 팔 제어 뇌-기계 인터페이스 선행 연구 결과를 세계적인 학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied soft computing)'에 발표한 바 있다. 이번 후속 연구는 그에 기반해 계산 알고리즘 간소화, 로봇 팔 구동 테스트, 환자의 상상 전략 개선 등 실전에 근접한 사용환경을 조성해 실제로 로봇 팔을 구동하고 의도한 방향으로 로봇 팔이 이동하는지 테스트를 진행했고, 네 가지 방향에 대한 의도를 읽어 정확하게 목표물에 도달하는 시연에 성공했다.

연구팀이 개발한 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 분석기술은 향후 사지마비 환자를 비롯한 운동장애를 겪는 환자를 대상으로 로봇 팔을 제어할 수 있는 뇌-기계 인터페이스 정확도 향상, 효율성 개선 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자 정재승 교수는 "장애인마다 상이한 뇌 신호를 맞춤형으로 분석해 장기간 훈련을 받지 않더라도 로봇 팔을 제어할 수 있는 기술은 혁신적인 결과이며, 이번 기술은 향후 의수를 대신할 로봇팔을 상용화하는 데에도 크게 기여할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

2022.10.24

조회수 10670

-

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09

조회수 14024

-

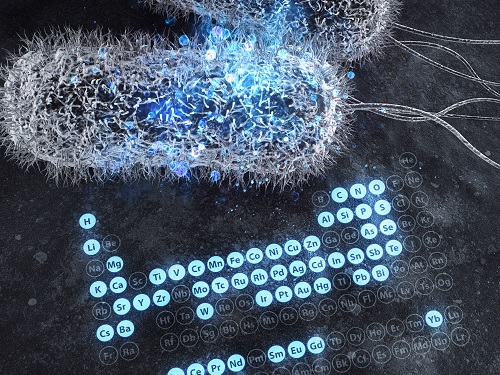

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04

조회수 45138

-

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.04

조회수 42856

-

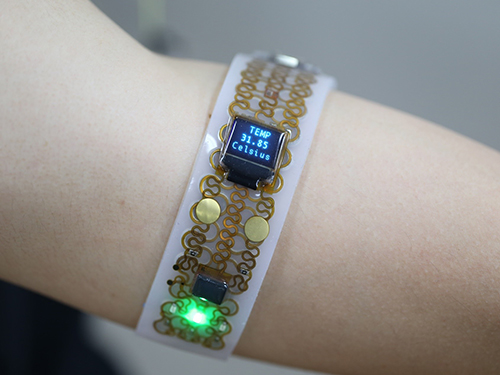

정재웅 교수, 상황에 따라 딱딱해지고 유연해지는 전자기기 개발

〈 정재웅 교수, 변상혁 박사과정, 이주현 석사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 사용 목적과 신체 적용 여부에 따라 딱딱한 형태와 부드러운 형태를 하나의 전자기기에서 선택적으로 구현함으로써 기기의 모양과 유연성을 변화시킬 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 딱딱한 형태의 전자기기와 유연 기기의 경계를 허물어 활용도, 사용 편의성, 휴대성, 생체적합성을 모두 극대화할 수 있어 소비 전자제품뿐 아니라 생체의학, 로봇 공학 등의 다양한 분야에 혁신적 변화를 일으킬 것으로 기대된다.

변상혁 연구원과 한국전자통신연구원의 심주용 박사가 1저자로 참여하고 이주현, 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 11월 1일 자에 게재됐다. (논문명: Mechanically transformative electronics, sensors, and implantable devices).

일반적으로 전자기기는 사용 목적에 따라 특정 강성을 갖도록 설계된다. 스마트폰, 노트북은 딱딱한 형태로 손에 쥐거나 테이블 위에 놓고 사용하기 적합하고, 최근 활발히 개발되는 유연 신축성 전자기기는 착용성이 뛰어나 웨어러블 형태로 활용되고 있다.

하지만 딱딱한 형태의 전자기기는 신체에 착용 시 각종 불편함을 일으키고, 생체이식 시 조직 파괴나 염증 등을 유발할 수 있다. 반면 유연 신축성 전자기기는 외력을 견디지 못하고 쉽게 모양이 변하기 때문에 몸에서 탈착 시 일반적인 전자기기와 같이 편리하게 사용하기 어렵다는 단점을 가진다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(polymer)를 이용한 합성물질을 제작해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 구현했다. 이를 유연 신축성 전자회로와 결합해 강성률이 변화 가능한 새로운 형태의 전자기기를 구현했다.

갈륨은 이번 연구의 핵심 소재로, 금속임에도 불구하고 생체 온도(29.8℃)에서 녹는점을 가져 신체 탈부착 시 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 이러한 점에 기반해 갈륨을 중합체에 내장해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 제작했다.

연구팀은 전자기기의 강성도를 변화시킬 수 있는 특징을 활용해 다양한 적용 분야에서 기존 전자기기가 갖는 한계점을 극복할 수 있음을 증명했다. 예를 들어, 이 기술을 휴대용 전자기기에 적용해 평상시에는 딱딱한 형태로 손에 쥔 상태나 책상 위에서 이용하고, 이동 시 몸에 부착해 부드러운 웨어러블 기기 형태로 만듦으로써 휴대성을 높일 수 있음을 보여줬다.

또한, 강성을 변환시킬 수 있는 압력 센서를 개발해 목적에 따라 민감도와 압력 감지의 범위를 조절하는 데 성공했다. 그뿐만 아니라, 뇌 조직에 이식 시 부드럽게 변화하는 뇌 탐침을 개발해 기존 딱딱한 탐침 대비 뇌 손상 및 염증 반응을 최소화할 수 있었다.

이렇게 변형 가능한 전자기기 기술은 웨어러블, 임플랜터블, 센싱기기 및 로봇 등에 적용돼 다양한 목적과 상황에 유동적으로 사용될 수 있는 다목적 전자기기 시스템 개발을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

정 교수는 “평상시 딱딱한 형태의 전자기기로 쓰이나 몸에 부착 시 혹은 내부 장기에 이식 시 우리 신체 조직처럼 부드럽고 신축성 있게 변환될 수 있는 기기 플랫폼 기술 개발을 통해, 일반적인 전자기기와 유연 기기가 갖는 단점은 없애면서 사용 목적에 따라 각각의 장점을 극대화할 수 있는 전자기기를 개발했다”라며 “이 기술을 이용하면 전자기기의 활용 폭을 크게 넓힐 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 강성률 변화 가능한 전자기기의 개념도와 실제 구현사진

그림2. 딱딱한 모바일 기기와 부드러운 웨어러블 기기 간 변환이 가능한 전자기기 및 활용 예시

그림3. 압력 측정 민감도-동작 범위 튜닝이 가능한 압력 센서

그림4. 강성률 변화 가능 플랫폼을 활용한 뉴럴 프로브

그림5. 디바이스 개념을 보여주는 인포그래픽

정재웅 교수, 상황에 따라 딱딱해지고 유연해지는 전자기기 개발

〈 정재웅 교수, 변상혁 박사과정, 이주현 석사과정 〉

우리 대학 전기및전자공학부 정재웅 교수 연구팀이 사용 목적과 신체 적용 여부에 따라 딱딱한 형태와 부드러운 형태를 하나의 전자기기에서 선택적으로 구현함으로써 기기의 모양과 유연성을 변화시킬 수 있는 기술을 개발했다.

연구팀이 개발한 기술은 딱딱한 형태의 전자기기와 유연 기기의 경계를 허물어 활용도, 사용 편의성, 휴대성, 생체적합성을 모두 극대화할 수 있어 소비 전자제품뿐 아니라 생체의학, 로봇 공학 등의 다양한 분야에 혁신적 변화를 일으킬 것으로 기대된다.

변상혁 연구원과 한국전자통신연구원의 심주용 박사가 1저자로 참여하고 이주현, 라자 콰지(Raza Qazi) 연구원 등이 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’ 11월 1일 자에 게재됐다. (논문명: Mechanically transformative electronics, sensors, and implantable devices).

일반적으로 전자기기는 사용 목적에 따라 특정 강성을 갖도록 설계된다. 스마트폰, 노트북은 딱딱한 형태로 손에 쥐거나 테이블 위에 놓고 사용하기 적합하고, 최근 활발히 개발되는 유연 신축성 전자기기는 착용성이 뛰어나 웨어러블 형태로 활용되고 있다.

하지만 딱딱한 형태의 전자기기는 신체에 착용 시 각종 불편함을 일으키고, 생체이식 시 조직 파괴나 염증 등을 유발할 수 있다. 반면 유연 신축성 전자기기는 외력을 견디지 못하고 쉽게 모양이 변하기 때문에 몸에서 탈착 시 일반적인 전자기기와 같이 편리하게 사용하기 어렵다는 단점을 가진다.

연구팀은 갈륨(Gallium)과 중합체(polymer)를 이용한 합성물질을 제작해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 구현했다. 이를 유연 신축성 전자회로와 결합해 강성률이 변화 가능한 새로운 형태의 전자기기를 구현했다.

갈륨은 이번 연구의 핵심 소재로, 금속임에도 불구하고 생체 온도(29.8℃)에서 녹는점을 가져 신체 탈부착 시 고체와 액체 간의 상태 변화가 가능하다. 이러한 점에 기반해 갈륨을 중합체에 내장해 온도에 따라 강성률 변화가 가능한 전자 플랫폼을 제작했다.

연구팀은 전자기기의 강성도를 변화시킬 수 있는 특징을 활용해 다양한 적용 분야에서 기존 전자기기가 갖는 한계점을 극복할 수 있음을 증명했다. 예를 들어, 이 기술을 휴대용 전자기기에 적용해 평상시에는 딱딱한 형태로 손에 쥔 상태나 책상 위에서 이용하고, 이동 시 몸에 부착해 부드러운 웨어러블 기기 형태로 만듦으로써 휴대성을 높일 수 있음을 보여줬다.

또한, 강성을 변환시킬 수 있는 압력 센서를 개발해 목적에 따라 민감도와 압력 감지의 범위를 조절하는 데 성공했다. 그뿐만 아니라, 뇌 조직에 이식 시 부드럽게 변화하는 뇌 탐침을 개발해 기존 딱딱한 탐침 대비 뇌 손상 및 염증 반응을 최소화할 수 있었다.

이렇게 변형 가능한 전자기기 기술은 웨어러블, 임플랜터블, 센싱기기 및 로봇 등에 적용돼 다양한 목적과 상황에 유동적으로 사용될 수 있는 다목적 전자기기 시스템 개발을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

정 교수는 “평상시 딱딱한 형태의 전자기기로 쓰이나 몸에 부착 시 혹은 내부 장기에 이식 시 우리 신체 조직처럼 부드럽고 신축성 있게 변환될 수 있는 기기 플랫폼 기술 개발을 통해, 일반적인 전자기기와 유연 기기가 갖는 단점은 없애면서 사용 목적에 따라 각각의 장점을 극대화할 수 있는 전자기기를 개발했다”라며 “이 기술을 이용하면 전자기기의 활용 폭을 크게 넓힐 수 있을 것이다”라고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 신진연구자지원사업 및 기초연구실 지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 개발된 강성률 변화 가능한 전자기기의 개념도와 실제 구현사진

그림2. 딱딱한 모바일 기기와 부드러운 웨어러블 기기 간 변환이 가능한 전자기기 및 활용 예시

그림3. 압력 측정 민감도-동작 범위 튜닝이 가능한 압력 센서

그림4. 강성률 변화 가능 플랫폼을 활용한 뉴럴 프로브

그림5. 디바이스 개념을 보여주는 인포그래픽

2019.11.06

조회수 11988

-

유재영, 서민호 연구원, 상용화 가능한 포스터치 센서 개발

〈 유재영 박사과정, 서민호 박사, 윤준보 교수 〉

우리 대학 전기및전자공학부 유재영 박사과정과 서민호 박사(지도교수: 윤준보 교수) 연구팀이 플렉서블 기기에 적용할 수 있는 상용화 수준의 고민감도 투명 유연 포스터치(Force touch) 센서를 개발했다.

이 센서는 스마트폰 뿐 아니라 다양한 곡률에서 사용되는 플렉서블 기기, 헬스케어 웨어러블 기기 등 다양한 터치 인터페이스에 적용 가능할 것으로 기대된다.

유재영 박사과정, 서민호 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 9월 6일자 온라인 판에 게재됐으며, 연구의 우수성을 인정받아 오프라인 저널 후면 표지논문으로 선정됐다.

포스 터치 센서는 인식되는 터치의 위치 정보와 더불어 누르는 압력도 인식 가능한 기술로 실제 스마트폰에 집적돼 한 번의 터치만으로 다양한 기능을 제공할 수 있어 많은 관심을 받고 있다.

최근 포스 터치 센서를 스마트폰 뿐 아니라 플렉서블 기기를 포함한 다양한 응용 제품에 적용하기 위해 마이크로-나노 크기의 미세 구조를 이용한 민감도 및 유연성 향상 연구가 활발히 진행되고 있다.

그러나 기존의 고성능 센서들은 특정 성능만을 향상시킴으로써 실제로 필요한 민감도, 유연성, 투명도, 재현성, 다양한 사용 환경에서의 동작 신뢰성 등의 총체적인 성능을 동시에 만족시키지 못해 상용화에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 포스 터치 센서는 공기를 포함한 간격을 갖는다는 기존 상식에서 벗어나 속이 가득 찬 센서를 개발하는 데 집중했다.

연구팀은 센서 내부에 압력에 따른 유전율 변화를 극대화할 수 있는 금속 나노 입자가 포함된 투명 나노 복합 절연층과, 가해진 압력을 집중시켜 민감도를 높일 수 있는 나노그레이팅 구조를 개발해 고민감도의 투명 유연 포스 터치 센서를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 감지 전극을 감지층의 상하부에 형성한다는 기존 방식에서 벗어나 동일 평면(기계적 중립면)에 배치함으로써 볼펜심 정도의 극대화된 굽힘 정도에서도 성능의 변화 없이 동작하는 것을 확인했다.

또한 대량 양산 시 주요 고려 사항인 대면적 균일성, 제작 재현성, 온도 및 장기 사용에 따른 신뢰성 등 역시 상용화 수준임을 증명했다.

연구팀은 개발한 센서를 맥박 모니터링이 가능한 헬스케어 웨어러블 기기에 적용해 실시간 맥박을 감지해냈다. 또한 국내 포스 터치 센서 기업인 ㈜하이딥과 함께 7인치 대면적 센서를 스마트폰에 실제 장착해 실시간 압력 분포를 확인해 상용화 가능한 수준임을 확인했다.

연구를 주도한 유재영 박사과정은 “간단한 구조, 공정을 이용해 상용화 수준의 포스 터치 센서를 개발했으며, 다양한 실제 사용 환경에서도 높은 신뢰성 수준에서 동작함으로써 사용자 터치 인터페이스와 웨어러블 기기에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대한다”며 “연구를 전폭적으로 지원해준 나노종합기술원 이재영 원장님과 임성규 책임님, 그리고 연구재단 관계자분들께 큰 감사를 드린다”고 말했다.

이번 연구는 나노종합기술원 오픈이노베이션 사업과 한국연구재단의 중견연구자 지원사업을 통해 수행됐다.

또한 원천 특허화 활용 특허로 국내 출원 6건, 해외 출원 2건과 함께 ‘어드밴스드 사이언스 뉴스(Advanced Science News)’에 영상 초록과 함께 소개될 예정이다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 제작한 대면적 7인치 투명 유연 포스터치 센서

그림2. 연구팀의 후면 표지 논문 이미지

그림3. 스마트 폰 집적 후 압력 감지 확인을 위한 붓글씨 어플리케이션 동작 결과

유재영, 서민호 연구원, 상용화 가능한 포스터치 센서 개발

〈 유재영 박사과정, 서민호 박사, 윤준보 교수 〉

우리 대학 전기및전자공학부 유재영 박사과정과 서민호 박사(지도교수: 윤준보 교수) 연구팀이 플렉서블 기기에 적용할 수 있는 상용화 수준의 고민감도 투명 유연 포스터치(Force touch) 센서를 개발했다.

이 센서는 스마트폰 뿐 아니라 다양한 곡률에서 사용되는 플렉서블 기기, 헬스케어 웨어러블 기기 등 다양한 터치 인터페이스에 적용 가능할 것으로 기대된다.

유재영 박사과정, 서민호 박사가 공동 1저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 9월 6일자 온라인 판에 게재됐으며, 연구의 우수성을 인정받아 오프라인 저널 후면 표지논문으로 선정됐다.

포스 터치 센서는 인식되는 터치의 위치 정보와 더불어 누르는 압력도 인식 가능한 기술로 실제 스마트폰에 집적돼 한 번의 터치만으로 다양한 기능을 제공할 수 있어 많은 관심을 받고 있다.

최근 포스 터치 센서를 스마트폰 뿐 아니라 플렉서블 기기를 포함한 다양한 응용 제품에 적용하기 위해 마이크로-나노 크기의 미세 구조를 이용한 민감도 및 유연성 향상 연구가 활발히 진행되고 있다.

그러나 기존의 고성능 센서들은 특정 성능만을 향상시킴으로써 실제로 필요한 민감도, 유연성, 투명도, 재현성, 다양한 사용 환경에서의 동작 신뢰성 등의 총체적인 성능을 동시에 만족시키지 못해 상용화에 한계가 있었다.

연구팀은 문제 해결을 위해 포스 터치 센서는 공기를 포함한 간격을 갖는다는 기존 상식에서 벗어나 속이 가득 찬 센서를 개발하는 데 집중했다.

연구팀은 센서 내부에 압력에 따른 유전율 변화를 극대화할 수 있는 금속 나노 입자가 포함된 투명 나노 복합 절연층과, 가해진 압력을 집중시켜 민감도를 높일 수 있는 나노그레이팅 구조를 개발해 고민감도의 투명 유연 포스 터치 센서를 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 감지 전극을 감지층의 상하부에 형성한다는 기존 방식에서 벗어나 동일 평면(기계적 중립면)에 배치함으로써 볼펜심 정도의 극대화된 굽힘 정도에서도 성능의 변화 없이 동작하는 것을 확인했다.

또한 대량 양산 시 주요 고려 사항인 대면적 균일성, 제작 재현성, 온도 및 장기 사용에 따른 신뢰성 등 역시 상용화 수준임을 증명했다.

연구팀은 개발한 센서를 맥박 모니터링이 가능한 헬스케어 웨어러블 기기에 적용해 실시간 맥박을 감지해냈다. 또한 국내 포스 터치 센서 기업인 ㈜하이딥과 함께 7인치 대면적 센서를 스마트폰에 실제 장착해 실시간 압력 분포를 확인해 상용화 가능한 수준임을 확인했다.

연구를 주도한 유재영 박사과정은 “간단한 구조, 공정을 이용해 상용화 수준의 포스 터치 센서를 개발했으며, 다양한 실제 사용 환경에서도 높은 신뢰성 수준에서 동작함으로써 사용자 터치 인터페이스와 웨어러블 기기에 널리 활용될 수 있을 것으로 기대한다”며 “연구를 전폭적으로 지원해준 나노종합기술원 이재영 원장님과 임성규 책임님, 그리고 연구재단 관계자분들께 큰 감사를 드린다”고 말했다.

이번 연구는 나노종합기술원 오픈이노베이션 사업과 한국연구재단의 중견연구자 지원사업을 통해 수행됐다.

또한 원천 특허화 활용 특허로 국내 출원 6건, 해외 출원 2건과 함께 ‘어드밴스드 사이언스 뉴스(Advanced Science News)’에 영상 초록과 함께 소개될 예정이다.

□ 그림 설명

그림1. 연구팀이 제작한 대면적 7인치 투명 유연 포스터치 센서

그림2. 연구팀의 후면 표지 논문 이미지

그림3. 스마트 폰 집적 후 압력 감지 확인을 위한 붓글씨 어플리케이션 동작 결과

2018.09.19

조회수 14214

-

오일권 교수, 그래핀 기반의 소프트 액추에이터 개발

〈 타바시안 라솔 박사과정, 오 일 권 교수 〉

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 두 개의 서로 상반된 그래핀 구조체를 전극으로 사용해 소프트 액추에이터(작동장치)의 성능을 높이는데 성공하였다.

연구팀이 이번 연구를 통해 제작한 액추에이터는 웨어러블 전자기기, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

타바시안 라솔(Tabassian Rassoul) 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 1월 31일자에 게재됐으며 표지논문에 선정됐다.

차세대 전자기기에 능동형 소프트 액추에이터를 적용하기 위해서는 액추에이터의 전극이 유연성, 높은 전기 전도성 및 전기 화학적 활성, 내구성 등을 갖는 동시에 높은 효율성을 가져야 한다.

하지만 기존의 소프트 액추에이터는 백금 또는 금 등의 고가 귀금속이 사용됐기 때문에 실제 적용이 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기능적인 길항성(두 요인이 동시에 작용해 서로의 효과를 상쇄시키는 성질)을 갖는 각기 다른 두 종류의 그래핀 전극을 동시에 사용했다.

연구팀은 전기전도성은 매우 좋지만 전기화학적 활성이 낮은 그래핀 그물망의 단점을 보완하기 위해 질소가 증착된 구겨진 그래핀 입자들을 추가로 적용했다. 그물망 그래핀 메쉬(mesh)와 질소가 증착된 구겨진 그래핀을 결합해 전기화학적으로 기능적 길항성을 갖는 하이브리드 전극을 제작해 소프트 액추에이터에 적용했다.

연구팀이 합성한 그래핀 메쉬 구조는 그래핀 튜브들이 서로 엮인 그물망 형태의 구조를 갖는다. 특히 그물망 구조의 물결 모양 패턴 덕분에 다른 유형의 그래핀 구조보다 우수한 신축성을 갖는다.

또한 화학기상증착법(Chemical vapor deposition, CVD) 방법으로 합성하기 때문에 높은 전기 전도도를 갖는 고품질 그래핀 그물망을 제작할 수 있다.

이 하이브리드 전극에서 그래핀 그물망은 신속하고 균일한 전하 분포 촉진, 질소가 증착된 구겨진 그래핀은 전하를 효율적으로 저장하는 서로 상반된 역할을 각각 수행한다. 이를 통해 재료의 비용적 단점을 보완함과 동시에 전극의 성능 요건을 충족했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 제작된 액추에이터는 햅틱 피드백 시스템, 웨어러블 핼스케어 전자기기, 능동촉각 시스템, VR 및 AR용 능동형 디스플레이, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

오 교수는 “이번 연구결과를 통해 소프트 액추에이터의 성능향상 원리를 이해하는 기반 연구가 될 것이다”며 “차세대 유연 전자산업에서의 소프트 액추에이터 기술 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 커버 이미지

그림2. 기능적 길항성을 갖는 그래핀 구조 전극 사진 및 소프트 액추에이터 개요

오일권 교수, 그래핀 기반의 소프트 액추에이터 개발

〈 타바시안 라솔 박사과정, 오 일 권 교수 〉

우리 대학 기계공학과 오일권 교수 연구팀이 두 개의 서로 상반된 그래핀 구조체를 전극으로 사용해 소프트 액추에이터(작동장치)의 성능을 높이는데 성공하였다.

연구팀이 이번 연구를 통해 제작한 액추에이터는 웨어러블 전자기기, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

타바시안 라솔(Tabassian Rassoul) 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구는 온라인 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈(Advanced Functional Materials)’ 1월 31일자에 게재됐으며 표지논문에 선정됐다.

차세대 전자기기에 능동형 소프트 액추에이터를 적용하기 위해서는 액추에이터의 전극이 유연성, 높은 전기 전도성 및 전기 화학적 활성, 내구성 등을 갖는 동시에 높은 효율성을 가져야 한다.

하지만 기존의 소프트 액추에이터는 백금 또는 금 등의 고가 귀금속이 사용됐기 때문에 실제 적용이 어려웠다.

연구팀은 문제 해결을 위해 기능적인 길항성(두 요인이 동시에 작용해 서로의 효과를 상쇄시키는 성질)을 갖는 각기 다른 두 종류의 그래핀 전극을 동시에 사용했다.

연구팀은 전기전도성은 매우 좋지만 전기화학적 활성이 낮은 그래핀 그물망의 단점을 보완하기 위해 질소가 증착된 구겨진 그래핀 입자들을 추가로 적용했다. 그물망 그래핀 메쉬(mesh)와 질소가 증착된 구겨진 그래핀을 결합해 전기화학적으로 기능적 길항성을 갖는 하이브리드 전극을 제작해 소프트 액추에이터에 적용했다.

연구팀이 합성한 그래핀 메쉬 구조는 그래핀 튜브들이 서로 엮인 그물망 형태의 구조를 갖는다. 특히 그물망 구조의 물결 모양 패턴 덕분에 다른 유형의 그래핀 구조보다 우수한 신축성을 갖는다.

또한 화학기상증착법(Chemical vapor deposition, CVD) 방법으로 합성하기 때문에 높은 전기 전도도를 갖는 고품질 그래핀 그물망을 제작할 수 있다.

이 하이브리드 전극에서 그래핀 그물망은 신속하고 균일한 전하 분포 촉진, 질소가 증착된 구겨진 그래핀은 전하를 효율적으로 저장하는 서로 상반된 역할을 각각 수행한다. 이를 통해 재료의 비용적 단점을 보완함과 동시에 전극의 성능 요건을 충족했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 제작된 액추에이터는 햅틱 피드백 시스템, 웨어러블 핼스케어 전자기기, 능동촉각 시스템, VR 및 AR용 능동형 디스플레이, 소프트 로봇 등의 분야에서 사용 가능할 것으로 기대된다.

오 교수는 “이번 연구결과를 통해 소프트 액추에이터의 성능향상 원리를 이해하는 기반 연구가 될 것이다”며 “차세대 유연 전자산업에서의 소프트 액추에이터 기술 활용이 가속화되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 한국연구재단 리더연구자지원사업의 지원을 받아 수행됐다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 커버 이미지

그림2. 기능적 길항성을 갖는 그래핀 구조 전극 사진 및 소프트 액추에이터 개요

2018.02.07

조회수 16581

-

양민양 교수, 고성능 필름형 차세대 전지 개발

〈 이 재 학 박사과정, 양 민 양 교수 〉

우리 대학 기계공학과 양민양 교수 연구팀이 고성능의 필름형 차세대 전지(슈퍼커패시터)를 저렴하고 간단한 방법으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 기존의 복잡한 제작과정과 낮은 성능 등의 단점을 갖는 필름형 슈퍼커패시터를 대체할 수 있는 기술을 개발했다. 이는 새로운 고성능 소자구조를 단일공정으로 제작할 수 있는 핵심 재료 및 소자 제조 원천기술이다.

이재학 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료, 화학분야의 국제 학술지 영국왕립화학회의 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 에이(Journal of Materials Chemistry A)’ 12월 21일자 표지논문에 선정됐다.

슈퍼커패시터는 기존의 리튬이온배터리와 비교해 월등하게 빠른 충전 속도와 반영구적 수명을 가져 차세대 에너지 저장소자로 각광받고 있다.

무엇보다 유연한 기판에 제조되는 필름형 슈퍼커패시터는 웨어러블 및 유연 전자소자의 회로에 직접 연결돼 전원 역할을 할 수 있기 때문에 차세대 유연 전자소자의 핵심 전력소자이다.

기존에는 유연한 필름 위에 높은 표면적의 금속 전극을 형성하기 위해 포토리소그래피, 진공증착 등의 반도체 공정을 이용했다. 또한 금속전극의 표면적 향상을 위해 추가적으로 고가의 설비와 2단계의 유독한 화학 공정이 필요했다.

연구팀은 보다 빠르고 저렴하며 간단한 방법인 레이저 성장 소결 공정 기술을 개발했다. 이는 나노미터 단위의 기공을 갖는 초다공성 은(銀) 전극을 제조하는 기술로 슈퍼커패시터의 전극으로 적용하는 데 성공했다.

레이저만을 이용해 은 미세 패턴을 형성하는 동시에 내부에 다공성 나노구조를 생성해 10단계 이상 소요되던 세부 제조 과정을 1단계로 간소화했다.

연구팀은 기존 금속 나노 용액과 비교해 매우 저렴한 무입자 유기금속이온 화합물 용액을 사용해 핵생성, 열성장, 다결정 금속 막 형성으로 이어지는 특수한 성장 소결 원리를 규명했다.

연구팀은 일반적인 단일물질 대칭구조의 슈퍼커패시터 전극과 달리 이종(異種)의 금속산화물(이산화망간과 산화철)을 각각 양극과 음극으로 비대칭 적용해 구동 전압을 크게 향상시켰다.

이를 통해 전력 보유량을 극대화해 고용량 에너지 저장소자를 개발했고, 4초 내 초고속 충전이 가능하고 5천 번 이상의 내구성 테스트에서 안정적으로 작동하는 것을 확인했다.

양 교수는 “이번 연구 결과는 향후 웨어러블 및 유연 전자기기 기판에 포함돼 전력을 공급할 수 있는 에너지 저장소자로 사용 가능하다”며 “전원까지 포함하는 진정한 의미의 완전한 유연 전자기기의 현실화에 더 가까워졌다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 표지 이미지

그림2. 제조된 필름형 슈퍼커패시터와 그 성능

그림3. 레이저 성장 소결 메카니즘

그림4. 레이저 조사조건에 따른 은 전극 형상 변화

양민양 교수, 고성능 필름형 차세대 전지 개발

〈 이 재 학 박사과정, 양 민 양 교수 〉

우리 대학 기계공학과 양민양 교수 연구팀이 고성능의 필름형 차세대 전지(슈퍼커패시터)를 저렴하고 간단한 방법으로 제작하는 데 성공했다.

연구팀은 기존의 복잡한 제작과정과 낮은 성능 등의 단점을 갖는 필름형 슈퍼커패시터를 대체할 수 있는 기술을 개발했다. 이는 새로운 고성능 소자구조를 단일공정으로 제작할 수 있는 핵심 재료 및 소자 제조 원천기술이다.

이재학 박사과정이 1저자로 참여한 이번 연구 결과는 재료, 화학분야의 국제 학술지 영국왕립화학회의 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 에이(Journal of Materials Chemistry A)’ 12월 21일자 표지논문에 선정됐다.

슈퍼커패시터는 기존의 리튬이온배터리와 비교해 월등하게 빠른 충전 속도와 반영구적 수명을 가져 차세대 에너지 저장소자로 각광받고 있다.

무엇보다 유연한 기판에 제조되는 필름형 슈퍼커패시터는 웨어러블 및 유연 전자소자의 회로에 직접 연결돼 전원 역할을 할 수 있기 때문에 차세대 유연 전자소자의 핵심 전력소자이다.

기존에는 유연한 필름 위에 높은 표면적의 금속 전극을 형성하기 위해 포토리소그래피, 진공증착 등의 반도체 공정을 이용했다. 또한 금속전극의 표면적 향상을 위해 추가적으로 고가의 설비와 2단계의 유독한 화학 공정이 필요했다.

연구팀은 보다 빠르고 저렴하며 간단한 방법인 레이저 성장 소결 공정 기술을 개발했다. 이는 나노미터 단위의 기공을 갖는 초다공성 은(銀) 전극을 제조하는 기술로 슈퍼커패시터의 전극으로 적용하는 데 성공했다.

레이저만을 이용해 은 미세 패턴을 형성하는 동시에 내부에 다공성 나노구조를 생성해 10단계 이상 소요되던 세부 제조 과정을 1단계로 간소화했다.

연구팀은 기존 금속 나노 용액과 비교해 매우 저렴한 무입자 유기금속이온 화합물 용액을 사용해 핵생성, 열성장, 다결정 금속 막 형성으로 이어지는 특수한 성장 소결 원리를 규명했다.

연구팀은 일반적인 단일물질 대칭구조의 슈퍼커패시터 전극과 달리 이종(異種)의 금속산화물(이산화망간과 산화철)을 각각 양극과 음극으로 비대칭 적용해 구동 전압을 크게 향상시켰다.

이를 통해 전력 보유량을 극대화해 고용량 에너지 저장소자를 개발했고, 4초 내 초고속 충전이 가능하고 5천 번 이상의 내구성 테스트에서 안정적으로 작동하는 것을 확인했다.

양 교수는 “이번 연구 결과는 향후 웨어러블 및 유연 전자기기 기판에 포함돼 전력을 공급할 수 있는 에너지 저장소자로 사용 가능하다”며 “전원까지 포함하는 진정한 의미의 완전한 유연 전자기기의 현실화에 더 가까워졌다”고 말했다.

□ 그림 설명

그림1. 논문 표지 이미지

그림2. 제조된 필름형 슈퍼커패시터와 그 성능

그림3. 레이저 성장 소결 메카니즘

그림4. 레이저 조사조건에 따른 은 전극 형상 변화

2018.01.11

조회수 19056

정확한 우울증 예측 이제는 손목에서 가능하다

정신질환 팬데믹이 발생했다. 전 세계적으로 약 10억 명이 크고 작은 정신질환을 앓고 있다. 한국도 더욱 심각하여 현재 우울증 및 불안장애 환자는 약 180만 명이며 총 정신질환자는 5년 새 37% 증가하여 약 465만 명이다. 한미 공동 연구진이 웨어러블 기기를 통해 수집되는 생체 데이터를 활용해 내일의 기분을 예측하고, 나아가 우울증 증상의 발현 가능성을 예측하는 기술을 개발했다.

우리 대학 뇌인지과학과 김대욱 교수 연구팀이 미국 미시간 대학교 수학과 대니엘 포저(Daniel B. Forger) 교수팀과 공동연구로 스마트워치로부터 수집되는 활동량, 심박수 데이터로부터 교대 근무자의 수면 장애, 우울감, 식욕부진, 과식, 집중력 저하와 같은 우울증 관련 증상을 예측하는 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

WHO에 따르면 정신질환의 새로운 유망한 치료 방향은 충동성, 감정 반응, 의사 결정 및 전반적인 기분에 직접적인 영향을 주는 뇌 시상하부에 위치한 생체시계(circadian clock)와 수면(sleep stage)에 중점을 두는 것이다.

하지만 현재 내재적 생체리듬(endogenous circadian rhythms)과 수면 상태를 측정하기 위해서는 하룻밤 동안 30분 간격으로 피를 뽑아 우리 몸의 멜라토닌 호르몬 농도 변화를 측정하고 수면다원검사(polysomnography, PSG)를 수행해야 한다. 이 때문에 병원 입원이 불가피하여, 통원 치료를 받는 정신질환자가 대부분인 실제 의료 현장에서 두 요소를 고려한 치료법 개발은 지난 반세기 동안 큰 진전이 없었다. 더불어 검사 비용 또한 무시할 수 없어(PSG: 보험료 적용 없을 시 약 100만원) 사회적 약자는 현재 정신건강치료의 사각지대에 있다.

이러한 문제를 극복하기 위한 해결책은 공간의 제약 없이 실시간으로 심박수, 체온, 활동량 등 다양한 생체 데이터를 손쉽게 수집할 수 있다는 웨어러블 기기다. 그러나 현재 웨어러블 기기는 생체시계의 위상과 같은 의료 현장에서 필요로 하는 바이오마커(Biomarker)의 간접적인 정보만을 제공하는 한계를 가지고 있다.

공동연구팀은 스마트워치로부터 수집된 심박수와 활동량 시계열 데이터 등 매일 변화하는 생체시계의 위상을 정확히 추정하는 필터링(Filtering) 기술을 개발했다. 이는 뇌 속 일주기 리듬을 정밀하게 묘사하는 디지털 트윈(Digital twin)을 구현한 것으로, 이를 활용해 일주기 리듬 교란을 추정하는 데 활용될 수 있다.

이 생체시계 디지털 트윈의 우울증 증상 예측 활용 가능성을 미시간 대학교 신경과학 연구소의 스리잔 센(Srijan Sen) 교수 및 정신건강의학과의 에이미 보너트(Amy Bohnert) 교수 연구팀과의 협업을 통해 검증했다.

협업 연구팀은 약 800명의 교대 근무자가 참여한 대규모 전향 코호트 연구를 수행해 해당 기술을 통해 추정된 일주기 리듬 교란 디지털 바이오마커가 내일의 기분과 우울증의 대표적인 증상인 수면 문제, 식욕 변화, 집중력 저하, 자살 생각을 포함한 총 6가지 증상을 예측할 수 있음을 보였다.

김대욱 교수는 “수학을 활용해 그동안 잘 활용되지 못했던 웨어러블 생체 데이터를 실제 질병 관리에 적용할 수 있는 실마리를 제공하는 연구를 진행할 수 있어 매우 뜻깊다”라며, “이번 연구를 통해 연속적이고 비침습적인 정신건강 모니터링 기술을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 현재 사회적 약자들이 우울증 증상을 경험할 때 상담센터에 연락하는 등 스스로 능동적인 행동을 취해야만 도움을 받을 수 있는 문제를 해결해, 정신건강 관리의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 보인다”고 말했다.

뇌인지과학과 김대욱 교수가 공동 제1 저자 및 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘npj Digital Medicine’ 12월 5일 온라인판에 게재됐다. (논문명: The real-world association between digital markers of circadian disruption and mental health risks) DOI: 10.1038/s41746-024-01348-6

한편 이번 연구는 KAIST 신임교원 연구지원사업, 미국 국립과학재단, 미국 국립보건원, 미국 육군연구소 MURI 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.15 조회수 4614

정확한 우울증 예측 이제는 손목에서 가능하다

정신질환 팬데믹이 발생했다. 전 세계적으로 약 10억 명이 크고 작은 정신질환을 앓고 있다. 한국도 더욱 심각하여 현재 우울증 및 불안장애 환자는 약 180만 명이며 총 정신질환자는 5년 새 37% 증가하여 약 465만 명이다. 한미 공동 연구진이 웨어러블 기기를 통해 수집되는 생체 데이터를 활용해 내일의 기분을 예측하고, 나아가 우울증 증상의 발현 가능성을 예측하는 기술을 개발했다.

우리 대학 뇌인지과학과 김대욱 교수 연구팀이 미국 미시간 대학교 수학과 대니엘 포저(Daniel B. Forger) 교수팀과 공동연구로 스마트워치로부터 수집되는 활동량, 심박수 데이터로부터 교대 근무자의 수면 장애, 우울감, 식욕부진, 과식, 집중력 저하와 같은 우울증 관련 증상을 예측하는 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

WHO에 따르면 정신질환의 새로운 유망한 치료 방향은 충동성, 감정 반응, 의사 결정 및 전반적인 기분에 직접적인 영향을 주는 뇌 시상하부에 위치한 생체시계(circadian clock)와 수면(sleep stage)에 중점을 두는 것이다.

하지만 현재 내재적 생체리듬(endogenous circadian rhythms)과 수면 상태를 측정하기 위해서는 하룻밤 동안 30분 간격으로 피를 뽑아 우리 몸의 멜라토닌 호르몬 농도 변화를 측정하고 수면다원검사(polysomnography, PSG)를 수행해야 한다. 이 때문에 병원 입원이 불가피하여, 통원 치료를 받는 정신질환자가 대부분인 실제 의료 현장에서 두 요소를 고려한 치료법 개발은 지난 반세기 동안 큰 진전이 없었다. 더불어 검사 비용 또한 무시할 수 없어(PSG: 보험료 적용 없을 시 약 100만원) 사회적 약자는 현재 정신건강치료의 사각지대에 있다.

이러한 문제를 극복하기 위한 해결책은 공간의 제약 없이 실시간으로 심박수, 체온, 활동량 등 다양한 생체 데이터를 손쉽게 수집할 수 있다는 웨어러블 기기다. 그러나 현재 웨어러블 기기는 생체시계의 위상과 같은 의료 현장에서 필요로 하는 바이오마커(Biomarker)의 간접적인 정보만을 제공하는 한계를 가지고 있다.

공동연구팀은 스마트워치로부터 수집된 심박수와 활동량 시계열 데이터 등 매일 변화하는 생체시계의 위상을 정확히 추정하는 필터링(Filtering) 기술을 개발했다. 이는 뇌 속 일주기 리듬을 정밀하게 묘사하는 디지털 트윈(Digital twin)을 구현한 것으로, 이를 활용해 일주기 리듬 교란을 추정하는 데 활용될 수 있다.

이 생체시계 디지털 트윈의 우울증 증상 예측 활용 가능성을 미시간 대학교 신경과학 연구소의 스리잔 센(Srijan Sen) 교수 및 정신건강의학과의 에이미 보너트(Amy Bohnert) 교수 연구팀과의 협업을 통해 검증했다.

협업 연구팀은 약 800명의 교대 근무자가 참여한 대규모 전향 코호트 연구를 수행해 해당 기술을 통해 추정된 일주기 리듬 교란 디지털 바이오마커가 내일의 기분과 우울증의 대표적인 증상인 수면 문제, 식욕 변화, 집중력 저하, 자살 생각을 포함한 총 6가지 증상을 예측할 수 있음을 보였다.

김대욱 교수는 “수학을 활용해 그동안 잘 활용되지 못했던 웨어러블 생체 데이터를 실제 질병 관리에 적용할 수 있는 실마리를 제공하는 연구를 진행할 수 있어 매우 뜻깊다”라며, “이번 연구를 통해 연속적이고 비침습적인 정신건강 모니터링 기술을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 현재 사회적 약자들이 우울증 증상을 경험할 때 상담센터에 연락하는 등 스스로 능동적인 행동을 취해야만 도움을 받을 수 있는 문제를 해결해, 정신건강 관리의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 보인다”고 말했다.

뇌인지과학과 김대욱 교수가 공동 제1 저자 및 교신저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘npj Digital Medicine’ 12월 5일 온라인판에 게재됐다. (논문명: The real-world association between digital markers of circadian disruption and mental health risks) DOI: 10.1038/s41746-024-01348-6

한편 이번 연구는 KAIST 신임교원 연구지원사업, 미국 국립과학재단, 미국 국립보건원, 미국 육군연구소 MURI 프로그램의 지원을 받아 수행됐다.

2025.01.15 조회수 4614 일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10 조회수 5398

일상 움직임으로 웨어러블 기기가 충전된다

국제 공동 연구진이 운동 에너지를 전기 에너지로 효율적으로 변환하여 웨어러블 기기의 자가 충전이 가능하게 하는 새로운 방법을 개발했다. 이제 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있게 되었다.

우리 대학 신소재공학과 서동화 교수 연구팀이 싱가포르 난양공대(NTU, Nanyang Technological Univ.) 전자공학과 이석우 교수 연구팀과의 국제공동연구를 통해 새로운 전기화학적 에너지 수확 방법을 개발했으며, 이를 통해 기존 기술 대비 10배 높은 출력과 100초 이상 지속되는 전류 생성에 성공했다고 10일 밝혔다.

운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 보통 압전(Piezo-electric)과 마찰전기(Tribo-electric) 방식으로 순간적으로 높은 전력을 발생시킬 수 있지만, 내부 저항이 높기 때문에 전류가 짧게 흐르는 한계가 있다. 이에 따라, 보다 효율적이고 지속 가능한 에너지 하베스팅(수확) 기술이 요구되고 있다.

연구팀은 물과 이온성 액체 전해질에 전극을 각각 담가 이온의 이동으로 발생하는 전위차(전기적 위치에너지)를 이용하여 전력을 수확하는 새로운 방식을 개발했다.

또한, 연구팀은 이온이 전해질과 전극 계면에서 산화ㆍ환원 반응을 통해 에너지를 어떻게 발생시키는지 더 깊이 이해하기 위해 *제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션을 수행했다.

*제1원리 기반 분자동역학 시뮬레이션: 양자역학 법칙을 사용해 전자들의 거동을 계산하는 것을 말하며 원자들 사이의 상호작용을 계산으로 구한 뒤, 이를 통해 시간에 따른 원자들의 움직임을 예측하는 것임

그 결과, 이온이 각 전해질에서 주변 용매와 상호작용하는 방식과, 전해질 환경 따른 전극 내부에서의 주변 상호작용 에너지가 다르게 나타났음을 확인했다. 이러한 종합적인 상호작용이 에너지 차이를 발생시키며, 이를 통해 전해질 간 전위 차이를 설명하는 중요한 원리를 제시했다.

연구진은 이 시스템을 여러 개 직렬로 연결하면 출력 전압을 크게 높일 수 있다는 것도 확인했다. 그 결과 계산기를 작동시킬 수 있을 정도인 935mV의 전압을 달성했으며, 이는 저전압 기기나 웨어러블 디바이스와 같은 장치에 적용 가능하다.

또한, 물리적 마모 없이 장시간 안정적으로 작동할 수 있어, 이 기술은 사물인터넷(IoT) 기기나 자가 충전형 전자기기에도 실용적으로 적용될 가능성이 크다.

서동화 교수는 "이번 연구의 핵심은 일상적인 움직임, 즉 저주파 운동에서도 효율적으로 에너지를 수확할 수 있다는 점”이라며 "시뮬레이션과 실험의 협업을 통해 에너지 수확 원리를 깊이 이해함으로써 설계 가이드라인을 도출할 수 있었고, 이는 상용화 가능성을 크게 높였다”고 설명했다.

이번 연구는 이동훈 난양공대 전자공학과 박사과정, 송유엽 KAIST 신소재공학과 박사과정 학생이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 네이처 커뮤니케이션에 지난 10월 19일 자로 온라인 출판됐다.

(논문명 : Electrochemical kinetic energy harvesting mediated by ion solvation switching in two-immiscible liquid electrolyte)

DOI: 10.1038/s41467-024-53235-z

한편, 이번 연구는 한국연구재단의 나노 및 소재 기술개발사업, 중견연구사업의 지원을 받아 이뤄졌고, 한국과학기술정보연구원의 슈퍼컴퓨터를 지원받아 수행됐다.

2024.12.10 조회수 5398 웨어러블 기기로 내일 기분 미리 안다

일기예보처럼 내일의 기분을 간단히 예측할 수 있게 됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 이헌정 고려대 의대 교수팀과 공동으로 오늘의 수면 패턴을 기반으로 내일의 기분 삽화를 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다.

기분 장애는 수면과 밀접한 관련이 있다. 가령, 장거리 비행으로 인한 시차, 계절에 따른 일출 시간 변화는 기분 장애 환자들의 기분 삽화 재발을 유도하는 대표적 요인이다. 그간 수면 데이터를 기반으로 기분 삽화를 예측하려는 시도가 다수 이뤄졌다. 하지만 기존 방법은 수면 패턴뿐만 아니라 걸음 수, 심박수, 전화사용 여부, GPS를 활용한 이동성 등 다양한 종류의 데이터가 필요해 수집 비용이 높고, 일상적 활용이 어렵다는 한계가 있었다.

연구진은 수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 새로운 모델을 개발해 기존 한계를 극복했다. 수면-각성 패턴 데이터는 잠을 잔 시간과 깨어있는 시간(각성 시간)이 기록된 데이터를 말한다.

우선, 연구진은 168명의 기분 장애 환자가 웨어러블 기기를 통해 기록한 평균 429일간의 수면-각성 데이터를 수집했다. 참여 환자들은 우울증 및 조울증 환자로 대부분 약물치료도 병행하고 있는 상태였다. 이렇게 수집한 빅데이터에서 연구진은 36개의 수면-각성 패턴과 생체리듬에 관련된 지표들을 추출했고, 이 지표를 기계학습 알고리즘에 적용했다. 알고리즘은 당일의 수면 패턴을 토대로 다음 날의 우울증, 조증, 경조증 정도를 각각 80%, 98%, 95%의 높은 정확도로 예측할 수 있었다.

이 과정에서 연구진은 생체리듬의 일일 변화가 기분 삽화 예측의 핵심 지표임을 발견했다. 생체리듬이 늦춰질수록 우울 삽화의 위험이 증가하고, 반대로 과도하게 앞당겨지면 조증 삽화의 위험이 증가했다. 예를 들어, 저녁 11시에 취침하고 오전 7시에 기상하는 생체리듬을 가진 사람이 늦게 자고, 늦게 일어나게 되면 우울 삽화의 위험이 증가하는 식이다.

연구진이 제시한 방법론은 기분 장애 환자의 치료 효율성을 높일 것으로 기대된다. 실제 임상 현장에서는 계절성 우울증 환자의 치료를 위해 이른 아침에 광선치료를 진행한다. 효과적 기분 장애 치료를 위해서는 환자의 주관적 회상에 의존한 심리 상태 평가를 넘어 객관적 기분 삽화 데이터가 필요하다. 이번 연구는 객관적 기분 삽화 지표를 얻을 수 있는 방법론을 제시한 것으로 특히, 웨어러블 기기를 통해 일상생활 중 비침습적이고 수동적으로 기분 삽화 데이터를 확보한다는 것이 장점이다.

공동 교신저자인 이헌정 교수는 “이번 연구는 기분 장애 예측의 새로운 패러다임을 제시했다는 의미가 있다”며 “향후 기분 장애 환자들이 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 맞춤형 수면 패턴을 추천받아, 기분 삽화를 예방하는 디지털 치료가 가능해질 것”이라고 말했다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 모델을 개발하여 데이터 수집 비용을 절감하고, 임상 적용 가능성을 크게 높였다”며 “기분 장애 환자들에게 비용 효율적인 진단 및 치료법 개발 가능성을 제시했다는 의미가 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 11월 18일 ‘네이처’의 디지털 헬스케어 분야 자매지인‘NPJ Digital Medicine’온라인 판에 게재됐다.

※ 논문명: Accurately Predicting Mood Episodes in Mood Disorder Patients Using Wearable Sleep and Circadian Rhythm Features (제1저자: 임동주, 정재권)

2024.11.25 조회수 4037

웨어러블 기기로 내일 기분 미리 안다

일기예보처럼 내일의 기분을 간단히 예측할 수 있게 됐다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수(기초과학연구원 수리 및 계산 과학 연구단 의생명 수학 그룹 CI) 연구팀은 이헌정 고려대 의대 교수팀과 공동으로 오늘의 수면 패턴을 기반으로 내일의 기분 삽화를 높은 정확도로 예측하는 기술을 개발했다.

기분 장애는 수면과 밀접한 관련이 있다. 가령, 장거리 비행으로 인한 시차, 계절에 따른 일출 시간 변화는 기분 장애 환자들의 기분 삽화 재발을 유도하는 대표적 요인이다. 그간 수면 데이터를 기반으로 기분 삽화를 예측하려는 시도가 다수 이뤄졌다. 하지만 기존 방법은 수면 패턴뿐만 아니라 걸음 수, 심박수, 전화사용 여부, GPS를 활용한 이동성 등 다양한 종류의 데이터가 필요해 수집 비용이 높고, 일상적 활용이 어렵다는 한계가 있었다.

연구진은 수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 새로운 모델을 개발해 기존 한계를 극복했다. 수면-각성 패턴 데이터는 잠을 잔 시간과 깨어있는 시간(각성 시간)이 기록된 데이터를 말한다.

우선, 연구진은 168명의 기분 장애 환자가 웨어러블 기기를 통해 기록한 평균 429일간의 수면-각성 데이터를 수집했다. 참여 환자들은 우울증 및 조울증 환자로 대부분 약물치료도 병행하고 있는 상태였다. 이렇게 수집한 빅데이터에서 연구진은 36개의 수면-각성 패턴과 생체리듬에 관련된 지표들을 추출했고, 이 지표를 기계학습 알고리즘에 적용했다. 알고리즘은 당일의 수면 패턴을 토대로 다음 날의 우울증, 조증, 경조증 정도를 각각 80%, 98%, 95%의 높은 정확도로 예측할 수 있었다.

이 과정에서 연구진은 생체리듬의 일일 변화가 기분 삽화 예측의 핵심 지표임을 발견했다. 생체리듬이 늦춰질수록 우울 삽화의 위험이 증가하고, 반대로 과도하게 앞당겨지면 조증 삽화의 위험이 증가했다. 예를 들어, 저녁 11시에 취침하고 오전 7시에 기상하는 생체리듬을 가진 사람이 늦게 자고, 늦게 일어나게 되면 우울 삽화의 위험이 증가하는 식이다.

연구진이 제시한 방법론은 기분 장애 환자의 치료 효율성을 높일 것으로 기대된다. 실제 임상 현장에서는 계절성 우울증 환자의 치료를 위해 이른 아침에 광선치료를 진행한다. 효과적 기분 장애 치료를 위해서는 환자의 주관적 회상에 의존한 심리 상태 평가를 넘어 객관적 기분 삽화 데이터가 필요하다. 이번 연구는 객관적 기분 삽화 지표를 얻을 수 있는 방법론을 제시한 것으로 특히, 웨어러블 기기를 통해 일상생활 중 비침습적이고 수동적으로 기분 삽화 데이터를 확보한다는 것이 장점이다.

공동 교신저자인 이헌정 교수는 “이번 연구는 기분 장애 예측의 새로운 패러다임을 제시했다는 의미가 있다”며 “향후 기분 장애 환자들이 스마트폰 애플리케이션(앱)을 통해 맞춤형 수면 패턴을 추천받아, 기분 삽화를 예방하는 디지털 치료가 가능해질 것”이라고 말했다.

연구를 이끈 김재경 CI는 “수면-각성 패턴 데이터만으로 기분 삽화를 예측할 수 있는 모델을 개발하여 데이터 수집 비용을 절감하고, 임상 적용 가능성을 크게 높였다”며 “기분 장애 환자들에게 비용 효율적인 진단 및 치료법 개발 가능성을 제시했다는 의미가 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 11월 18일 ‘네이처’의 디지털 헬스케어 분야 자매지인‘NPJ Digital Medicine’온라인 판에 게재됐다.

※ 논문명: Accurately Predicting Mood Episodes in Mood Disorder Patients Using Wearable Sleep and Circadian Rhythm Features (제1저자: 임동주, 정재권)

2024.11.25 조회수 4037 염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04 조회수 11797

염증없이 체내·외 측정 가능한 전자 신소재 개발

생체전자 의료기기는 체내에서 발생하는 신호를 읽어 생물학적 활동을 감지하거나, 조직을 자극해 질병 등을 치료하는 데 사용된다. 하지만 의료기기에 사용되는 전극 물질은 딱딱한 물성을 가지고 있어 체내에 염증반응을 일으키고 조직에 다량의 손상으로 이어질 수 있다. 따라서 조직과 같이 부드러운 성질을 가지면서도 전도성을 띠는 하이드로겔과 같은 연성 물질에 생체적합성이 높은 전도성 고분자를 체내 전극으로 사용하는 연구들이 활발하게 진행되고 있다.

우리 대학 신소재공학과 강지형 교수와 바이오및뇌공학과 박성준 교수 공동연구팀이 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 접착성 하이드로겔이란 신소재를 개발해 고성능 생체전자 기기를 구현했다고 4일 밝혔다.

대부분 전기 전도도가 높을수록 전도성 도메인들의 결정성이 높아지는 원리에 의해, 전도성이 높은 하이드로겔은 딱딱해지고, 부드러운 하이드로겔은 전도성이 낮을 수밖에 없다는 한계를 가진다. 이에 따라 전도성 고분자를 사용하는 하이드로겔 중, 전기 전도도가 높으면서도(10 S/cm 이상) 부드러운 물성(100 kPa 이하)을 가진 하이드로겔은 지금까지 보고된 바 없었다.

강지형 교수 연구팀은 기존에 없었던 고전도성, 유사 조직 물성 하이드로겔을 개발했다. 이 하이드로겔은 보고된 전도성 고분자 하이드로겔 중 가장 높은 전기 전도도(247 S/cm)를 띄며, 조직과 비슷한 물성(탄성율 = 60 kPa, 파괴변형률 = 410%)을 갖는다. 또한, 본 재료는 지속적인 움직임과 팽창, 수축이 있는 심장, 위와 같은 조직에서 안정적으로 기기가 작동하기 위해 필수조건인 조직에 쉽게 접착되는 장점을 가지고 있다.

공동연구팀은 원하는 생체 조직에 맞게 조정하고 그 형태에 맞추는 주형의 그물 구조에 따라 높은 질서도를 가지는 고분자 주형 네트워크를 도입했다.

따라서 주형에 맞추어 형성된 그물 네트워크는 기존 네트워크 대비 100배 이상 높은 전기 전도도를 보이며, 동시에 주형 고분자의 부드러운 특성 때문에 조직과 비슷한 물성을 지니게 된다. 변형에도 저항이 바뀌지 않아 생체전극으로서 최적의 성능을 갖는다.

또한 연구팀은 개발한 하이드로겔을 전극을 기반으로 한 높은 전기 전도도를 가진 다양한 고성능 생체전자 기기를 제작, 그 기능성을 검증했다. 높은 전기 전도도를 가진 특성으로 좌골신경 자극을 대상으로 하는 디바이스의 경우, 매우 낮은 전압(40 mV)에서 다리 근육의 움직임을 성공적으로 유도할 수 있었다. 또한 심전도 측정(ECG)을 위한 디바이스의 경우에도 매우 높은 신호 대 잡음 비(61 dB)로 신호를 측정하는 데 성공함으로써, 초고품질 생체 신호 측정을 위한 연성 기기 개발 가능성을 입증하였다.

이번 연구를 주도한 강지형 교수는 "이번 연구는 고전도성을 갖고 생체조직과 유사한 기계적 물성을 갖는 하이드로겔 개발을 위한 합성 방향을 새롭게 제시했다는 점에서 의미가 있다고 하면서, "이번에 개발된 전도성 하이드로겔은 급속도로 성장하고 있는 전자약 시장에 게임 체인저가 될 것으로 기대된다고 말했다.

우리 대학 신소재공학과 정주은 박사과정과 바이오및뇌공학과 성창훈 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스 (Nature Communications)’에 4월 18일 게재됐다. (논문명: Highly conductive tissue-like hydrogel interface through template-directed assembly)

한편 이번 연구는 한국연구재단의 나노소재기술개발 미래기술연구실 사업을 받아 수행됐다.

2023.05.04 조회수 11797 상상만으로 원하는 방향으로 사용가능한 로봇 팔 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 뇌인지과학과 정재승 교수 연구팀이 인간의 뇌 신호를 해독해 장기간의 훈련 없이 생각만으로 로봇 팔을 원하는 방향으로 제어하는 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다고 24일 밝혔다.

서울의대 신경외과 정천기 교수 연구팀과 공동연구로 진행된 이번 연구에서 정 교수 연구팀은 뇌전증 환자를 대상으로 팔을 뻗는 동작을 상상할 때 관측되는 대뇌 피질 신호를 분석해 환자가 의도한 팔 움직임을 예측하는 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 디코딩 기술을 개발했다. 이러한 디코딩 기술은 실제 움직임이나 복잡한 운동 상상이 필요하지 않기 때문에 운동장애를 겪는 환자가 장기간 훈련 없이도 자연스럽고 쉽게 로봇 팔을 제어할 수 있어 앞으로 다양한 의료기기에 폭넓게 적용되리라 기대된다.

바이오및뇌공학과 장상진 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌공학 분야의 세계적인 국제 학술지 `저널 오브 뉴럴 엔지니어링 (Journal of Neural Engineering)' 9월 19권 5호에 출판됐다. (논문명 : Decoding trajectories of imagined hand movement using electrocorticograms for brain-machine interface).

뇌-기계 인터페이스는 인간이 생각만으로 기계를 제어할 수 있는 기술로, 팔을 움직이는 데 장애가 있거나 절단된 환자가 로봇 팔을 제어해 일상에 필요한 팔 동작을 회복할 수 있는 보조기술로 크게 주목받고 있다.

로봇 팔 제어를 위한 뇌-기계 인터페이스를 구현하기 위해서는 인간이 팔을 움직일 때 뇌에서 발생하는 전기신호를 측정하고 기계학습 등 다양한 인공지능 분석기법으로 뇌 신호를 해독해 의도한 움직임을 뇌 신호로부터 예측할 수 있는 디코딩 기술이 필요하다.

그러나 상지 절단 등으로 운동장애를 겪는 환자는 팔을 실제로 움직이기 어려우므로, 상상만으로 로봇 팔의 방향을 지시할 수 있는 인터페이스가 절실히 요구된다. 뇌 신호 디코딩 기술은 팔의 실제 움직임이 아닌 상상 뇌 신호에서 어느 방향으로 사용자가 상상했는지 예측할 수 있어야 하는데, 상상 뇌 신호는 실제 움직임 뇌 신호보다 신호대잡음비(signal to noise ratio)가 현저히 낮아 팔의 정확한 방향을 예측하기 어려운 문제점이 오랫동안 난제였다. 이러한 문제점을 극복하고자 기존 연구들에서는 팔을 움직이기 위해 신호대잡음비가 더 높은 다른 신체 동작을 상상하는 방법을 시도했으나, 의도하고자 하는 팔 뻗기와 인지적 동작 간의 부자연스러운 괴리로 인해 사용자가 장기간 훈련해야 하는 불편함을 초래했다.

따라서 팔을 뻗는 상상을 할 때 어느 방향으로 뻗었는지 예측하는 디코딩 기술은 정확도가 떨어지고 환자가 사용법을 습득하기 어려운 문제점이 있다. 이 문제가 오랫동안 뇌-기계 인터페이스 분야에서 해결해야 할 난제였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 사용자의 자연스러운 팔 동작 상상을 공간해상도가 우수한 대뇌 피질 신호(electrocorticogram)로 측정하고, 변분 베이지안 최소제곱(variational Bayesian least square) 기계학습 기법을 활용해 직접 측정이 어려운 팔 동작의 방향 정보를 계산할 수 있는 디코딩 기술을 처음으로 개발했다.

연구팀의 팔 동작 상상 신호 분석기술은 운동피질을 비롯한 특정 대뇌 영역에 국한되지 않아, 사용자마다 상이할 수 있는 상상 신호와 대뇌 영역 특성을 맞춤형으로 학습해 최적의 계산모델 파라미터 결괏값을 출력할 수 있다.

연구팀은 대뇌 피질 신호 디코딩을 통해 환자가 상상한 팔 뻗기 방향을 최대 80% 이상의 정확도로 예측할 수 있음을 확인했다.

나아가 계산모델을 분석함으로써 방향 상상에 중요한 대뇌의 시공간적 특성을 밝혔고, 상상하는 인지적 과정이 팔을 실제로 뻗는 과정에 근접할수록 방향 예측정확도가 상당히 더 높아질 수 있음을 연구팀은 확인했다.

연구팀은 지난 2월 인공지능과 유전자 알고리즘 기반 고 정확도 로봇 팔 제어 뇌-기계 인터페이스 선행 연구 결과를 세계적인 학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied soft computing)'에 발표한 바 있다. 이번 후속 연구는 그에 기반해 계산 알고리즘 간소화, 로봇 팔 구동 테스트, 환자의 상상 전략 개선 등 실전에 근접한 사용환경을 조성해 실제로 로봇 팔을 구동하고 의도한 방향으로 로봇 팔이 이동하는지 테스트를 진행했고, 네 가지 방향에 대한 의도를 읽어 정확하게 목표물에 도달하는 시연에 성공했다.

연구팀이 개발한 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 분석기술은 향후 사지마비 환자를 비롯한 운동장애를 겪는 환자를 대상으로 로봇 팔을 제어할 수 있는 뇌-기계 인터페이스 정확도 향상, 효율성 개선 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자 정재승 교수는 "장애인마다 상이한 뇌 신호를 맞춤형으로 분석해 장기간 훈련을 받지 않더라도 로봇 팔을 제어할 수 있는 기술은 혁신적인 결과이며, 이번 기술은 향후 의수를 대신할 로봇팔을 상용화하는 데에도 크게 기여할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

2022.10.24 조회수 10670

상상만으로 원하는 방향으로 사용가능한 로봇 팔 뇌-기계 인터페이스 개발

우리 대학 뇌인지과학과 정재승 교수 연구팀이 인간의 뇌 신호를 해독해 장기간의 훈련 없이 생각만으로 로봇 팔을 원하는 방향으로 제어하는 뇌-기계 인터페이스 시스템을 개발했다고 24일 밝혔다.

서울의대 신경외과 정천기 교수 연구팀과 공동연구로 진행된 이번 연구에서 정 교수 연구팀은 뇌전증 환자를 대상으로 팔을 뻗는 동작을 상상할 때 관측되는 대뇌 피질 신호를 분석해 환자가 의도한 팔 움직임을 예측하는 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 디코딩 기술을 개발했다. 이러한 디코딩 기술은 실제 움직임이나 복잡한 운동 상상이 필요하지 않기 때문에 운동장애를 겪는 환자가 장기간 훈련 없이도 자연스럽고 쉽게 로봇 팔을 제어할 수 있어 앞으로 다양한 의료기기에 폭넓게 적용되리라 기대된다.

바이오및뇌공학과 장상진 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 뇌공학 분야의 세계적인 국제 학술지 `저널 오브 뉴럴 엔지니어링 (Journal of Neural Engineering)' 9월 19권 5호에 출판됐다. (논문명 : Decoding trajectories of imagined hand movement using electrocorticograms for brain-machine interface).

뇌-기계 인터페이스는 인간이 생각만으로 기계를 제어할 수 있는 기술로, 팔을 움직이는 데 장애가 있거나 절단된 환자가 로봇 팔을 제어해 일상에 필요한 팔 동작을 회복할 수 있는 보조기술로 크게 주목받고 있다.

로봇 팔 제어를 위한 뇌-기계 인터페이스를 구현하기 위해서는 인간이 팔을 움직일 때 뇌에서 발생하는 전기신호를 측정하고 기계학습 등 다양한 인공지능 분석기법으로 뇌 신호를 해독해 의도한 움직임을 뇌 신호로부터 예측할 수 있는 디코딩 기술이 필요하다.

그러나 상지 절단 등으로 운동장애를 겪는 환자는 팔을 실제로 움직이기 어려우므로, 상상만으로 로봇 팔의 방향을 지시할 수 있는 인터페이스가 절실히 요구된다. 뇌 신호 디코딩 기술은 팔의 실제 움직임이 아닌 상상 뇌 신호에서 어느 방향으로 사용자가 상상했는지 예측할 수 있어야 하는데, 상상 뇌 신호는 실제 움직임 뇌 신호보다 신호대잡음비(signal to noise ratio)가 현저히 낮아 팔의 정확한 방향을 예측하기 어려운 문제점이 오랫동안 난제였다. 이러한 문제점을 극복하고자 기존 연구들에서는 팔을 움직이기 위해 신호대잡음비가 더 높은 다른 신체 동작을 상상하는 방법을 시도했으나, 의도하고자 하는 팔 뻗기와 인지적 동작 간의 부자연스러운 괴리로 인해 사용자가 장기간 훈련해야 하는 불편함을 초래했다.

따라서 팔을 뻗는 상상을 할 때 어느 방향으로 뻗었는지 예측하는 디코딩 기술은 정확도가 떨어지고 환자가 사용법을 습득하기 어려운 문제점이 있다. 이 문제가 오랫동안 뇌-기계 인터페이스 분야에서 해결해야 할 난제였다.

연구팀은 문제 해결을 위해 사용자의 자연스러운 팔 동작 상상을 공간해상도가 우수한 대뇌 피질 신호(electrocorticogram)로 측정하고, 변분 베이지안 최소제곱(variational Bayesian least square) 기계학습 기법을 활용해 직접 측정이 어려운 팔 동작의 방향 정보를 계산할 수 있는 디코딩 기술을 처음으로 개발했다.

연구팀의 팔 동작 상상 신호 분석기술은 운동피질을 비롯한 특정 대뇌 영역에 국한되지 않아, 사용자마다 상이할 수 있는 상상 신호와 대뇌 영역 특성을 맞춤형으로 학습해 최적의 계산모델 파라미터 결괏값을 출력할 수 있다.

연구팀은 대뇌 피질 신호 디코딩을 통해 환자가 상상한 팔 뻗기 방향을 최대 80% 이상의 정확도로 예측할 수 있음을 확인했다.

나아가 계산모델을 분석함으로써 방향 상상에 중요한 대뇌의 시공간적 특성을 밝혔고, 상상하는 인지적 과정이 팔을 실제로 뻗는 과정에 근접할수록 방향 예측정확도가 상당히 더 높아질 수 있음을 연구팀은 확인했다.

연구팀은 지난 2월 인공지능과 유전자 알고리즘 기반 고 정확도 로봇 팔 제어 뇌-기계 인터페이스 선행 연구 결과를 세계적인 학술지 `어플라이드 소프트 컴퓨팅(Applied soft computing)'에 발표한 바 있다. 이번 후속 연구는 그에 기반해 계산 알고리즘 간소화, 로봇 팔 구동 테스트, 환자의 상상 전략 개선 등 실전에 근접한 사용환경을 조성해 실제로 로봇 팔을 구동하고 의도한 방향으로 로봇 팔이 이동하는지 테스트를 진행했고, 네 가지 방향에 대한 의도를 읽어 정확하게 목표물에 도달하는 시연에 성공했다.

연구팀이 개발한 팔 동작 방향 상상 뇌 신호 분석기술은 향후 사지마비 환자를 비롯한 운동장애를 겪는 환자를 대상으로 로봇 팔을 제어할 수 있는 뇌-기계 인터페이스 정확도 향상, 효율성 개선 등에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

연구책임자 정재승 교수는 "장애인마다 상이한 뇌 신호를 맞춤형으로 분석해 장기간 훈련을 받지 않더라도 로봇 팔을 제어할 수 있는 기술은 혁신적인 결과이며, 이번 기술은 향후 의수를 대신할 로봇팔을 상용화하는 데에도 크게 기여할 것으로 기대된다ˮ고 말했다.

2022.10.24 조회수 10670 정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09 조회수 14024

정송 교수 연구팀, 아시아대학 최초 ACM MobiSys 2021 Best Paper Award 수상

우리 대학 AI대학원과 전기및전자공학부 소속 정송 교수 연구실의 김세연 박사과정생과 이경한 박사졸업생 (현 서울대 전기정보공학부 부교수)이 지난 주 COVID-19으로 인해 온라인으로 개최된 2021년도 ACM MobiSys 학회(https://www.sigmobile.org/mobisys/2021/)에서 Best Paper Award를 수상했다.

ACM MobiSys는 모바일시스템 분야의 최고 학회로서 올해 총 266편의 논문이 제출되어 36개의 논문이 억셉트되었으며 (논문게재율: 21.6%) 이번 정송 교수 연구팀의 Best Paper Award 수상은 19년의 MobiSys 역사상 첫 아시아권 대학의 수상이다. (제1저자 소속 대학 기준)

- 논문명: zTT: Learning-based DVFS with Zero Thermal Throttling for Mobile Devices

(모바일 기기의 열쓰로틀링 방지를 위한 강화 학습 기반의 동적 주파수 할당 기술)

- 논문 저자: 김세연 (KAIST), 빈경민 (서울대), 하상태 (U. of Colorado at Boulder), 이경한 (서울대), 정송 (KAIST)

- 논문 내용:

동적 전압/주파수 할당 기술(Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS)은 운영 체제(OS) 단에서 프로세서 성능을 보장하는 동시에 에너지 소모를 줄이기 위해 동적으로 프로세서의 전압과 주파수를 조절하는 기술이다. 하지만 모바일 기기의 동적 주파수 할당 기술은 두 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, OS 레벨에서 수행되기 때문에 어플리케이션의 성능을 보장하지 못한다. 둘째, 모바일 기기의 특성상 빈번하게 변하는 환경을 반영하지 못하여 과열을 일으켜 열쓰로틀링(Thermal Throttling)을 야기시켜 사용자 경험(QoE)를 크게 감소시킬 수 있다. 특히, 모바일 기기에서 발열 문제는 최신 스마트폰과 같은 고성능 기기의 성능을 크게 떨어뜨리는 고질적인 문제로 알려져 있다. 해당 연구에서는 이러한 기존 기술의 한계를 해결하기 위해 모바일 기기의 과열을 예방하고, 사용자 경험을 보장하는 동시에 에너지 소모를 최소화하기 위해 심층 강화 학습(Deep-Reinforcement Learning) 기반의 동적 주파수 할당 기술을 개발했다. 이는 실시간으로 수집되는 상태 정보를 바탕으로 어플리케이션과 모바일 기기의 동작 환경에 적응하여 안정된 성능을 보장하고, 전력 소모를 크게 줄일 수 있는 기술이다. 연구팀은 해당 연구 기술이 운영 체제나 어플리케이션이 보다 최적화된 성능으로 동작하기 위한 하나의 설정 옵션으로 패키징될 수 있을 것이라고 전망하고 있다.

위 상을 수상한 김세연 박사과정생은 논문에 대해 “5G 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 과도한 발열로 인해 발생하는 열쓰로틀링에 따른 급격한 성능 저하 문제를 강화학습 기반의 동적 전압/주파수 스케일링을 통해 획기적으로 해결한 연구”라고 설명했다.

정송 교수는 “사용자 체감 성능을 높이면서 열쓰로틀링으로 인한 급격한 성능 저하를 방지하기 위해서는, 적정한 온도를 유지하기 위한 총전력 소모 범위 내에서 프로세서 컴포넌트 (CPU, GPU 등) 간 최적의 전력 분배를 수행하는 것이 관건이지만, 주변 환경 (주변 온도, 쿨링 상황 등)과 사용자 애플리케이션 특성에 따라 허용 가능한 총 전력 소모 범위와 최적의 전력 분배가 실시간으로 변화하기 때문에 전통적인 제어기법으로는 해결하기 매우 어려운 문제였다”고 부연 설명했다.

연구팀의 이러한 결과는 전력소모 문제로 인공지능 기법의 도입이 어려울 것으로 예상되었던 모바일 플랫폼에서 조차 강화학습 기반의 시스템 제어가 성능 개선에 크게 이바지 할 수 있음을 보임으로써, 차세대 운영체제에 AI/ML 기반 제어 기법들을 적극적으로 도입하기 위한 계기를 마련한 것으로 평가받았다.

2021.07.09 조회수 14024 생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04 조회수 45138

생물학적 무기 나노재료의 종류와 응용 전략 총정리

우리 대학 생명화학공학과 이상엽 특훈교수 연구팀이 생물학적으로 합성된 무기 나노재료의 종류와 응용을 총망라해 최신의 연구내용과 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 전략을 정리한 `미생물과 박테리오파지를 이용한 생물학적 무기 나노재료의 합성 및 응용' 논문을 발표했다고 4일 밝혔다.

금속 물질 등이 주된 무기 나노재료(inorganic nanomaterial)는 물리·화학적 합성법들에 따라 얻어지며, 고온·고압의 조건에서 반응이 이뤄지고, 유독한 유기용매 및 고액의 촉매가 필요해 환경오염의 문제를 일으키는 단점이 있다.

생물학적 무기 나노재료 합성법은 친환경 및 단순한 공정으로 경제적인 효과는 물론 생물학적 무기 나노재료의 높은 생체 적합성을 장점으로 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 바이오 의료 분야 등 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구팀은 미생물과 박테리오파지를 이용해 55개 주기율표 원소 기반 단일 또는 두 가지 원소 조합으로 146개의 무기 나노재료가 생물학적으로 합성 가능함을 보였다.

생물학적 무기 나노재료 합성에는 박테리아, 곰팡이, 조류, 박테리오파지가 주로 이용됨을 정리했다. 이들의 합성 메커니즘에는 효소·비효소 단백질, 펩타이드, 전자 수송경로의 구성 요소 등이 주요 역할을 담당하고 있다.

특히 연구팀은 유전적으로 조작된 미생물과 박테리오파지들을 이용하면 생물학적 무기 나노재료의 합성 수율을 높일 수 있다고 밝혔다. 유전적으로 조작된 미생물들은 무기 이온에 대한 결합력을 높이고 무기 이온의 생물학적 환원을 증가시키는 한편 무기 이온의 생물체에 대한 독성을 줄이기 위한 전략으로도 도입된다.

이번 연구에는 미생물과 박테리오파지를 이용한 무기 나노재료의 생산 가능성과 크기, 모양, 결정성을 조절하기 위한 전략들이 포함됐다.

연구팀은 결정질 무기 나노재료를 생물학적으로 합성하기 위해 물질의 열역학적 안정성을 나타내주는 푸베이 다이어그램 분석을 활용한 전략도 제시했다.

또한 연구팀은 생물학적 나노재료의 합성 시 고려해야 하는 사항을 정리한 10단계의 흐름도를 제시했다. 현재 생물학적으로 합성된 무기 나노재료들은 촉매, 에너지 수확 및 저장, 전자기기, 항균물질, 의생명 분야의 응용에 적용됐다.

이상엽 특훈교수는 "생물학적 나노재료들이 추후 바이오 의료 분야의 재료, 바이오 전자기기, 친환경 화학물질 생산 등에 새롭게 적용될 수 있을 것ˮ이라고 기대감을 내비쳤다.

이번 연구 성과는 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 추진하는 기후변화대응사업의 바이오리파이너리를 위한 시스템대사공학 연구과제 지원으로 수행됐으며, KAIST 생명화학공학과 최유진 박사가 제1 저자로 참여한 논문은 우수성을 인정받아 국제학술지 `네이처 리뷰 케미스트리(Nature Reviews Chemistry)'에 12월호 표지논문으로 게재됐다.

2020.12.04 조회수 45138 급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.

강 교수 연구팀은 다공성 구조의 환원된 산화 그래핀을 활용한 전도성 탄소 기반의 음극 및 양극 소재를 개발하는 한편 속도 특성이 개선된 고용량 음극과 양극을 통해 고에너지·고출력의 하이브리드 리튬이온 에너지 저장 장치를 구현하는 데 성공했다.

연구팀은 우선 배터리용 음극 재료로 다공성 나노결정인 금속-유기 골격체(Metal-Oraganic Frameworks, MOFs)의 탄화 과정을 통해 5~10 나노미터 크기의 몰리브덴 금속 산화물 (MoO2)이 결합된 탄소 구조체를 만들었다. 탄화 과정에서 탄소 구조체를 감싸는 산화 그래핀은 환원되면서 전도성 탄소 결합 형성으로 전기 전도도를 향상시키며, 선택적 금속 식각으로 마이크로 기공이 형성된 다공성 구조를 제작했다.

이러한 마이크로 기공은 전해질 속 리튬이온(Li+)의 침투를 쉽게 하며, 나노 크기의 금속 산화물과 환원된 산화 그래핀 껍질은 전기 전도도 향상을 통해 높은 용량과 고율 방전 특성을 보인다.

연구팀은 이와 함께 축전기용 양극 재료로 섬유형 전도성 고분자를 환원된 산화 그래핀 면에 가교화 시켜 새로운 구조를 만드는 제작기술을 적용했다. 전도성 고분자인 폴리아닐린 (polyaniline, PANI)은 저온에서 순간적으로 중합돼 환원된 산화 그래핀 면에서 강한 결합력(π-π 결합)을 가지며, 질소 도핑 효과에 의해 음이온 (PF6-)의 흡착을 가능케 한다.

전도성 폴리아닐린 고분자-환원된 산화 그래핀 양극은 환원된 산화 그래핀 대비 200% 증가한 이온 저장 용량과 함께 상용화된 활성탄 (activated carbon, AC)에 준하는 에너지 저장 특성을 보였다.

연구팀은 이러한 과정을 거쳐 새로 개발한 음극재(MoO2@rGO)와 양극재(PANI@rGO)를 활용해 고성능 하이브리드 전지를 개발했다.

연구팀 관계자는 "이 하이브리드 전지는 기존 리튬이온 배터리 수준의 고에너지 밀도와 함께 넓은 구동 전압 범위에서 고출력 특성을 보인다ˮ면서 "태양전지 모듈로 수십 초 내 급속충전이 가능해서 기존에 나와 있는 에너지 저장 시스템의 한계를 개선했다ˮ고 말했다.

연구를 주도한 강정구 교수도 "리튬이온 배터리 수준의 에너지 밀도는 물론 고출력 밀도에 의한 급속충전이 가능한 최첨단 리튬이온 전지ˮ라고 소개하면서 "활용 범위를 전기차를 포함해 모든 전자기기로까지 확대한다면 인류 삶의 질을 높일 것으로 기대한다ˮ고 의미를 부여했다.

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌프론티어사업의 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재연구단과 미래창조과학부 수소에너지 혁신기술사업의 지원을 받아 수행됐다.

2020.12.04 조회수 42856

급속 충전이 가능한 하이브리드 리튬이온 전지 개발

우리 대학 신소재공학과 강정구 교수 연구팀이 우수한 성능의 고에너지·고출력 하이브리드 리튬이온 전지를 개발했다고 3일 밝혔다.

연구팀은 메조기공(mesopore, 2~50nm(나노미터) 크기의 구멍)과 마이크로 기공(micropore, 2nm(나노미터) 이하 크기의 구멍)이 동시에 존재하는 다공성 구조의 전도성 탄소 구조체 기반의 고용량 음극재와 양극재 개발을 통해 고성능 하이브리드 리튬이온 전지를 구현했다.

강 교수팀이 개발한 하이브리드 리튬이온 전지는 이미 상용화된 리튬이온 배터리와 견줄만한 에너지 밀도와 슈퍼 축전기의 출력 밀도 특성을 모두 갖춘 차세대 에너지 저장 소자다. 수 초에서 수 분의 급속충전이 가능해서 전기차를 비롯해 전기 트램과 스마트 전자기기 등에 활용이 기대된다.

이번 연구 결과는 재료 분야 국제 학술지 `어드밴스드 에너지 머터리얼(Advanced Energy Materials, IF 25.245)' 11월 10일 字에 실렸으며 연구 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정됐다. (논문명: Metal-Organic Framework-Derived Anode and Polyaniline Chain Networked Cathode with Mesoporous and Conductive Pathways for High Energy Density, Ultrafast Rechargeable, and Long-Life Hybrid Capacitors)

리튬이온 배터리는 현재 대표적인 상업용 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)이다. 미래 이동 수단으로 꼽히는 친환경 전기차(Electric Vehicles, EVs)부터 각종 스마트 전자기기에 이르기까지 전자 산업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있어 `제2의 반도체'로 불린다.

리튬이온 배터리는 2019년 노벨 화학상 수상으로 실효성이 증명됐으며, 넓은 구동 전압과 높은 에너지 밀도로 현존하는 에너지 저장 시스템 중 가장 높은 점유율을 보유하고 있다. 반면 유계 전해질의 낮은 이온 전도도, 느린 전기화학적 반응 속도, 전극재의 한정성 등의 특성에 의한 낮은 출력 밀도, 긴 충전 시간, 음극 및 양극 비대칭에 따른 큰 부피 등 근본적인 문제점 때문에 최근 고성능 전극재 및 차세대 에너지 저장 소자 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

하이브리드 전지는 배터리용 음극의 높은 저장 용량과 축전기용 양극의 빠른 이온 충·방전의 장점을 모두 지니고 있어 차량용 리튬이온 배터리를 대체할 수 있는 차세대 에너지 저장 소자로 많은 주목을 받고 있다. 하지만 고에너지 및 고출력 밀도의 전지를 구현하기 위해서 배터리용 음극의 전기 전도도와 이온 저장 특성 개선, 축전기용 양극의 이온 저장 용량 증가, 그리고 서로 다른 이온 저장 메커니즘에 따른 두 전극의 최적화 과정이 필요하다.