-

항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

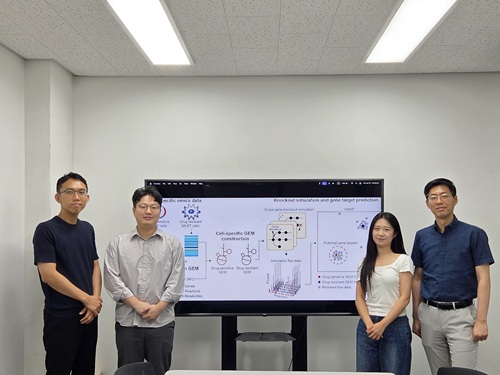

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07

조회수 167

-

24시간 말하는 AI비서 가능성 여는 '스피치SSM' 개발

최근 음성 언어 모델(Spoken Language Model, SLM)은 텍스트 없이 인간의 음성을 학습해 음성의 언어적, 비언어적 정보를 이해 및 생성하는 기술로 텍스트 기반 언어 모델의 한계를 넘어서는 차세대 기술로 각광받고 있다. 하지만 기존 모델은 장시간 콘텐츠 생성이 요구되는 팟캐스트, 오디오북, 음성비서 등에서 한계가 두드러졌는데, 우리 연구진이 이런 한계를 뛰어넘어, 시간 제약 없이 일관되고 자연스러운 음성 생성을 실현한 ‘스피치SSM’을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 노용만 교수 연구팀의 박세진 연구원(박사과정)이 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델 ‘스피치SSM(SpeechSSM)’을 개발했다고 3일 밝혔다.

이번 연구는 국제 최고 권위 머신러닝 학회인 ICML(International Conference on Machine Learning) 2025에 전체 제출된 논문 중 약 1%만이 선정되는 구두 논문 발표에 확정돼 뛰어난 연구 역량을 입증할 뿐만 아니라 우리 대학의 인공지능 연구 능력이 세계 최고 수준임을 다시 한번 보여주는 계기가 될 전망이다.

음성 언어 모델(SLM)은 중간에 텍스트로 변환하지 않고 음성을 직접 처리함으로써, 인간 화자 고유의 음향적 특성을 활용할 수 있어 대규모 모델에서도 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있다는 점이 큰 강점이다.

그러나 기존 모델은 음성을 아주 세밀하게 잘게 쪼개서 아주 자세한 정보까지 담는 경우, ‘음성 토큰 해상도’가 높아지고 사용하는 메모리 소비도 증가하는 문제로 인해 장시간 음성의 의미적, 화자적 일관성을 유지하기 어려웠다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 하이브리드 상태공간 모델(Hybrid State-Space Model)을 사용한 음성 언어 모델인‘스피치SSM’를 개발해 긴 음성 시퀀스를 효율적으로 처리하고 생성할 수 있게 설계했다.

이 모델은 최근 정보에 집중하는 ‘어텐션 레이어(attention layer)’와 전체 이야기 흐름(장기적인 맥락)을 오래 기억하는 ‘순환 레이어(recurrent layer)’를 교차 배치한 ‘하이브리드 구조’를 통해 긴 시간 동안 음성을 생성해도 흐름을 잃지 않고 이야기를 잘 이어간다. 또한, 메모리 사용량과 연산량이 입력 길이에 따라 급격히 증가하지 않아, 장시간의 음성을 안정적이고 효율적으로 학습하고 생성할 수 있다.

스피치SSM은 음성 데이터를 짧은 고정된 단위(윈도우)로 나눠 각 단위별로 독립적으로 처리하고, 전체 긴 음성을 만들 경우에는 다시 붙이는 방식을 활용해 쉽게 긴 음성을 만들 수 있어 무한한 길이의 음성 시퀀스(unbounded speech sequence)를 효과적으로 처리할 수 있게 했다.

또한 음성 생성 단계에서는 한 글자, 한 단어 차례대로 천천히 만들어내지 않고, 여러 부분을 한꺼번에 빠르게 만들어내는 ‘비자기회귀(Non-Autoregressive)’방식의 오디오 합성 모델(SoundStorm)을 사용해, 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있게 했다.

기존은 10초 정도 짧은 음성 모델을 평가했지만, 연구팀은 16분까지 생성할 수 있도록 자체 구축한 새로운 벤치마크 데이터셋인 ‘LibriSpeech-Long'을 기반으로 음성을 생성하는 평가 태스크를 새롭게 만들었다.

기존 음성 모델 평가 지표인 말이 문법적으로 맞는지 정도만 알려주는 PPL(Perplexity)에 비해, 연구팀은 시간이 지나면서도 내용이 잘 이어지는지 보는 'SC-L(semantic coherence over time)', 자연스럽게 들리는 정도를 시간 따라 보는 'N-MOS-T(naturalness mean opinion score over time)' 등 새로운 평가 지표들을 제안해 보다 효과적이고 정밀하게 평가했다.

새로운 평가를 통해 스피치SSM 음성 언어 모델로 생성된 음성은 긴 시간 생성에도 불구하고 초기 프롬프트에서 언급된 특정 인물이 지속적으로 등장하며, 맥락적으로 일관된 새로운 인물과 사건들이 자연스럽게 전개되는 모습을 확인했다. 이는 기존 모델들이 장시간 생성 시 쉽게 주제를 잃고 반복되는 현상을 보였던 것과 크게 대조적이다.

박세진 박사과정생은 “기존 음성 언어 모델은 장시간 생성에 한계가 있어, 실제 인간이 사용하도록 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델을 개발하는 것이 목표였다”며 “이번 연구 성과를 통해 긴 문맥에서도 일관된 내용을 유지하면서, 기존 방식보다 더 효율적이고 빠르게 실시간으로 응답할 수 있어, 다양한 음성 콘텐츠 제작과 음성비서 등 음성 AI 분야에 크게 기여할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

이 연구는 제1 저자인 우리 대학 박세진 박사과정 학생이 구글 딥마인드(Google DeepMind)와 협력해, ICML(국제 머신러닝 학회) 2025에서 7월 16일 구두 발표로 소개될 예정이다.

※ 논문제목: Long-Form Speech Generation with Spoken Language Models

※ DOI: 10.48550/arXiv.2412.18603

한편, 박세진 박사과정생은 비전, 음성, 언어를 통합하는 연구를 수행하며 CVPR(컴퓨터 비전 분야 최고 학회) 2024 하이라이트 논문 발표, 2024년 ACL(자연어 처리 분야 최고 학회)에서 우수논문상(Outstanding Paper Award) 수상 등을 통해 우수한 연구 역량을 입증한 바 있다.

[데모 페이지 링크]

https://google.github.io/tacotron/publications/speechssm/

24시간 말하는 AI비서 가능성 여는 '스피치SSM' 개발

최근 음성 언어 모델(Spoken Language Model, SLM)은 텍스트 없이 인간의 음성을 학습해 음성의 언어적, 비언어적 정보를 이해 및 생성하는 기술로 텍스트 기반 언어 모델의 한계를 넘어서는 차세대 기술로 각광받고 있다. 하지만 기존 모델은 장시간 콘텐츠 생성이 요구되는 팟캐스트, 오디오북, 음성비서 등에서 한계가 두드러졌는데, 우리 연구진이 이런 한계를 뛰어넘어, 시간 제약 없이 일관되고 자연스러운 음성 생성을 실현한 ‘스피치SSM’을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 노용만 교수 연구팀의 박세진 연구원(박사과정)이 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델 ‘스피치SSM(SpeechSSM)’을 개발했다고 3일 밝혔다.

이번 연구는 국제 최고 권위 머신러닝 학회인 ICML(International Conference on Machine Learning) 2025에 전체 제출된 논문 중 약 1%만이 선정되는 구두 논문 발표에 확정돼 뛰어난 연구 역량을 입증할 뿐만 아니라 우리 대학의 인공지능 연구 능력이 세계 최고 수준임을 다시 한번 보여주는 계기가 될 전망이다.

음성 언어 모델(SLM)은 중간에 텍스트로 변환하지 않고 음성을 직접 처리함으로써, 인간 화자 고유의 음향적 특성을 활용할 수 있어 대규모 모델에서도 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있다는 점이 큰 강점이다.

그러나 기존 모델은 음성을 아주 세밀하게 잘게 쪼개서 아주 자세한 정보까지 담는 경우, ‘음성 토큰 해상도’가 높아지고 사용하는 메모리 소비도 증가하는 문제로 인해 장시간 음성의 의미적, 화자적 일관성을 유지하기 어려웠다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 하이브리드 상태공간 모델(Hybrid State-Space Model)을 사용한 음성 언어 모델인‘스피치SSM’를 개발해 긴 음성 시퀀스를 효율적으로 처리하고 생성할 수 있게 설계했다.

이 모델은 최근 정보에 집중하는 ‘어텐션 레이어(attention layer)’와 전체 이야기 흐름(장기적인 맥락)을 오래 기억하는 ‘순환 레이어(recurrent layer)’를 교차 배치한 ‘하이브리드 구조’를 통해 긴 시간 동안 음성을 생성해도 흐름을 잃지 않고 이야기를 잘 이어간다. 또한, 메모리 사용량과 연산량이 입력 길이에 따라 급격히 증가하지 않아, 장시간의 음성을 안정적이고 효율적으로 학습하고 생성할 수 있다.

스피치SSM은 음성 데이터를 짧은 고정된 단위(윈도우)로 나눠 각 단위별로 독립적으로 처리하고, 전체 긴 음성을 만들 경우에는 다시 붙이는 방식을 활용해 쉽게 긴 음성을 만들 수 있어 무한한 길이의 음성 시퀀스(unbounded speech sequence)를 효과적으로 처리할 수 있게 했다.

또한 음성 생성 단계에서는 한 글자, 한 단어 차례대로 천천히 만들어내지 않고, 여러 부분을 한꺼번에 빠르게 만들어내는 ‘비자기회귀(Non-Autoregressive)’방식의 오디오 합성 모델(SoundStorm)을 사용해, 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있게 했다.

기존은 10초 정도 짧은 음성 모델을 평가했지만, 연구팀은 16분까지 생성할 수 있도록 자체 구축한 새로운 벤치마크 데이터셋인 ‘LibriSpeech-Long'을 기반으로 음성을 생성하는 평가 태스크를 새롭게 만들었다.

기존 음성 모델 평가 지표인 말이 문법적으로 맞는지 정도만 알려주는 PPL(Perplexity)에 비해, 연구팀은 시간이 지나면서도 내용이 잘 이어지는지 보는 'SC-L(semantic coherence over time)', 자연스럽게 들리는 정도를 시간 따라 보는 'N-MOS-T(naturalness mean opinion score over time)' 등 새로운 평가 지표들을 제안해 보다 효과적이고 정밀하게 평가했다.

새로운 평가를 통해 스피치SSM 음성 언어 모델로 생성된 음성은 긴 시간 생성에도 불구하고 초기 프롬프트에서 언급된 특정 인물이 지속적으로 등장하며, 맥락적으로 일관된 새로운 인물과 사건들이 자연스럽게 전개되는 모습을 확인했다. 이는 기존 모델들이 장시간 생성 시 쉽게 주제를 잃고 반복되는 현상을 보였던 것과 크게 대조적이다.

박세진 박사과정생은 “기존 음성 언어 모델은 장시간 생성에 한계가 있어, 실제 인간이 사용하도록 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델을 개발하는 것이 목표였다”며 “이번 연구 성과를 통해 긴 문맥에서도 일관된 내용을 유지하면서, 기존 방식보다 더 효율적이고 빠르게 실시간으로 응답할 수 있어, 다양한 음성 콘텐츠 제작과 음성비서 등 음성 AI 분야에 크게 기여할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

이 연구는 제1 저자인 우리 대학 박세진 박사과정 학생이 구글 딥마인드(Google DeepMind)와 협력해, ICML(국제 머신러닝 학회) 2025에서 7월 16일 구두 발표로 소개될 예정이다.

※ 논문제목: Long-Form Speech Generation with Spoken Language Models

※ DOI: 10.48550/arXiv.2412.18603

한편, 박세진 박사과정생은 비전, 음성, 언어를 통합하는 연구를 수행하며 CVPR(컴퓨터 비전 분야 최고 학회) 2024 하이라이트 논문 발표, 2024년 ACL(자연어 처리 분야 최고 학회)에서 우수논문상(Outstanding Paper Award) 수상 등을 통해 우수한 연구 역량을 입증한 바 있다.

[데모 페이지 링크]

https://google.github.io/tacotron/publications/speechssm/

2025.07.03

조회수 718

-

AI가 여론 조작? 한국어 'AI 생성 댓글' 탐지 기술 개발

생성형 AI 기술이 발전하면서 이를 악용한 온라인 여론 조작 우려가 커지고 있다. 이에 따른 AI 생성글 탐지 기술도 개발되었는데 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발돼, 짧고(평균 51자), 구어체 표현이 많은 한국어 뉴스 댓글에는 적용이 어려웠다. 우리 연구진이 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 국가보안기술연구소(국보연)와 협력해, 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술 'XDAC'를 세계 최초로 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 생성형 AI는 뉴스 기사 맥락에 맞춰 감정과 논조까지 조절할 수 있으며, 몇 시간 만에 수십만 개의 댓글을 자동 생성할 수 있어 여론 조작에 악용될 수 있다. OpenAI의 GPT-4o API를 기준으로 하면 댓글 1개 생성 비용은 약 1원 수준이며, 국내 주요 뉴스 플랫폼의 하루 평균 댓글 수인 20만 개를 생성하는 데 단 20만 원이면 가능할 정도다. 공개 LLM은 자체 GPU 인프라만 갖추면 사실상 무상으로도 대량의 댓글 생성을 수행할 수 있다.

연구팀은 AI 생성 댓글과 사람 작성 댓글을 사람이 구별할 수 있는지 실험했다. 총 210개의 댓글을 평가한 결과, AI 생성 댓글의 67%를 사람이 작성한 것으로 착각했고, 실제 사람 작성 댓글도 73%만 정확히 구분해냈다. 즉, 사람조차 AI 생성 댓글을 정확히 구별하기 어려운 수준에 이르렀다는 의미다. AI 생성 댓글은 오히려 기사 맥락 관련성(95% vs 87%), 문장 유창성(71% vs 45%), 편향성 인식(33% vs 50%)에서 사람 작성 댓글보다 높은 평가를 받았다.

그동안 AI 생성글 탐지 기술은 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발되어 한국어의 짧은 댓글에는 적용이 어려웠다. 짧은 댓글은 통계적 특징이 불충분하고, 이모지·비속어·반복 문자 등 비정형 구어 표현이 많아 기존 탐지 모델이 효과적으로 작동하지 않는다. 또한, 현실적인 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋이 부족하고, 기존의 단순한 프롬프팅 방식으로는 다양하고 실제적인 댓글을 생성하는 데 한계가 있었다.

이에 연구팀은 ▲14종의 다양한 LLM 활용 ▲자연스러움 강화 ▲세밀한 감정 제어 ▲참조자료를 통한 증강 생성의 네 가지 전략을 적용한 AI 댓글 생성 프레임워크를 개발해, 실제 이용자 스타일을 모방한 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋을 구축하고 이 중 일부를 벤치마크 데이터셋으로 공개했다. 또 설명 가능한 AI(XAI) 기법을 적용해 언어 표현을 정밀 분석한 결과, AI 생성 댓글에는 사람과 다른 고유한 말투 패턴이 있음을 확인했다.

예를 들어, AI는 "것 같다", "에 대해" 등 형식적 표현과 높은 접속어 사용률을 보였고, 사람은 반복 문자(ㅋㅋㅋㅋ), 감정 표현, 줄바꿈, 특수기호 등 자유로운 구어체 표현을 즐겨 사용했다.

특수문자 사용에서도 AI는 전 세계적으로 통용되는 표준화된 이모지를 주로 사용하는 반면, 사람은 한국어 자음(ㅋ, ㅠ, ㅜ 등)이나 특수 기호(ㆍ, ♡, ★, • 등) 등 문화적 특수성이 담긴 다양한 문자를 활용했다.

특히, 서식 문자(줄바꿈, 여러 칸 띄어쓰기 등) 사용에서 사람 작성 댓글의 26%는 이런 서식 문자를 포함했지만, AI 생성 댓글은 단 1%만 사용했다. 반복 문자(예: ㅋㅋㅋㅋ, ㅎㅎㅎㅎ 등) 사용 비율도 사람 작성 댓글이 52%로, AI 생성 댓글(12%)보다 훨씬 높았다.

XDAC는 이러한 차이를 정교하게 반영해 탐지 성능을 높였다. 줄바꿈, 공백 등 서식 문자를 변환하고, 반복 문자 패턴을 기계가 이해할 수 있도록 변환하는 방식이 적용됐다. 또 각 LLM의 고유 말투 특징을 파악해 어떤 AI 모델이 댓글을 생성했는지도 식별 가능하게 설계됐다.

이러한 최적화로 XDAC는 AI 생성 댓글 탐지에서 98.5% F1 점수로 기존 연구 대비 68% 성능을 향상시켰으며, 댓글 생성 LLM 식별에서도 84.3% F1 성능을 기록했다.

고우영 선임연구원은 "이번 연구는 생성형 AI가 작성한 짧은 댓글을 높은 정확도로 탐지하고, 생성 모델까지 식별할 수 있는 세계 최초 기술"이라며 "AI 기반 여론 조작 대응의 기술적 기반을 마련한 데 큰 의의가 있다"고 강조했다.

연구팀은 XDAC의 탐지 기술이 단순 판별을 넘어 심리적 억제 장치로도 작용할 수 있다고 설명했다. 마치 음주단속, 마약 검사, CCTV 설치 등이 범죄 억제 효과를 가지듯, 정밀 탐지 기술의 존재 자체가 AI 악용 시도를 줄일 수 있다는 것이다.

XDAC는 플랫폼 사업자가 의심스러운 계정이나 조직적 여론 조작 시도를 정밀 감시·대응하는 데 활용될 수 있으며, 향후 실시간 감시 시스템이나 자동 대응 알고리즘으로 확장 가능성이 크다.

이번 연구는 설명가능 인공지능(XAI) 기반 탐지 프레임워크를 제안한 것이 핵심이며, 인공지능 자연어처리 분야 최고 권위 학술대회인 7월 27일부터 개최되는 'ACL 2025' 메인 콘퍼런스에 채택되며 기술력을 인정받았다.

※논문 제목: XDAC: XAI-Driven Detection and Attribution of LLM-Generated News Comments in Korean

※논문원본: https://github.com/airobotlab/XDAC/blob/main/paper/250611_XDAC_ACL2025_camera_ready.pdf

이번 연구는 우리 대학 김용대 교수의 지도 아래 국보연 소속이자 우리 대학 박사과정인 고우영 선임연구원이 제1 저자로 참여했으며, 성균관대학교 김형식 교수와 우리 대학 오혜연 교수가 공동 연구자로 참여했다.

AI가 여론 조작? 한국어 'AI 생성 댓글' 탐지 기술 개발

생성형 AI 기술이 발전하면서 이를 악용한 온라인 여론 조작 우려가 커지고 있다. 이에 따른 AI 생성글 탐지 기술도 개발되었는데 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발돼, 짧고(평균 51자), 구어체 표현이 많은 한국어 뉴스 댓글에는 적용이 어려웠다. 우리 연구진이 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 국가보안기술연구소(국보연)와 협력해, 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술 'XDAC'를 세계 최초로 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 생성형 AI는 뉴스 기사 맥락에 맞춰 감정과 논조까지 조절할 수 있으며, 몇 시간 만에 수십만 개의 댓글을 자동 생성할 수 있어 여론 조작에 악용될 수 있다. OpenAI의 GPT-4o API를 기준으로 하면 댓글 1개 생성 비용은 약 1원 수준이며, 국내 주요 뉴스 플랫폼의 하루 평균 댓글 수인 20만 개를 생성하는 데 단 20만 원이면 가능할 정도다. 공개 LLM은 자체 GPU 인프라만 갖추면 사실상 무상으로도 대량의 댓글 생성을 수행할 수 있다.

연구팀은 AI 생성 댓글과 사람 작성 댓글을 사람이 구별할 수 있는지 실험했다. 총 210개의 댓글을 평가한 결과, AI 생성 댓글의 67%를 사람이 작성한 것으로 착각했고, 실제 사람 작성 댓글도 73%만 정확히 구분해냈다. 즉, 사람조차 AI 생성 댓글을 정확히 구별하기 어려운 수준에 이르렀다는 의미다. AI 생성 댓글은 오히려 기사 맥락 관련성(95% vs 87%), 문장 유창성(71% vs 45%), 편향성 인식(33% vs 50%)에서 사람 작성 댓글보다 높은 평가를 받았다.

그동안 AI 생성글 탐지 기술은 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발되어 한국어의 짧은 댓글에는 적용이 어려웠다. 짧은 댓글은 통계적 특징이 불충분하고, 이모지·비속어·반복 문자 등 비정형 구어 표현이 많아 기존 탐지 모델이 효과적으로 작동하지 않는다. 또한, 현실적인 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋이 부족하고, 기존의 단순한 프롬프팅 방식으로는 다양하고 실제적인 댓글을 생성하는 데 한계가 있었다.

이에 연구팀은 ▲14종의 다양한 LLM 활용 ▲자연스러움 강화 ▲세밀한 감정 제어 ▲참조자료를 통한 증강 생성의 네 가지 전략을 적용한 AI 댓글 생성 프레임워크를 개발해, 실제 이용자 스타일을 모방한 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋을 구축하고 이 중 일부를 벤치마크 데이터셋으로 공개했다. 또 설명 가능한 AI(XAI) 기법을 적용해 언어 표현을 정밀 분석한 결과, AI 생성 댓글에는 사람과 다른 고유한 말투 패턴이 있음을 확인했다.

예를 들어, AI는 "것 같다", "에 대해" 등 형식적 표현과 높은 접속어 사용률을 보였고, 사람은 반복 문자(ㅋㅋㅋㅋ), 감정 표현, 줄바꿈, 특수기호 등 자유로운 구어체 표현을 즐겨 사용했다.

특수문자 사용에서도 AI는 전 세계적으로 통용되는 표준화된 이모지를 주로 사용하는 반면, 사람은 한국어 자음(ㅋ, ㅠ, ㅜ 등)이나 특수 기호(ㆍ, ♡, ★, • 등) 등 문화적 특수성이 담긴 다양한 문자를 활용했다.

특히, 서식 문자(줄바꿈, 여러 칸 띄어쓰기 등) 사용에서 사람 작성 댓글의 26%는 이런 서식 문자를 포함했지만, AI 생성 댓글은 단 1%만 사용했다. 반복 문자(예: ㅋㅋㅋㅋ, ㅎㅎㅎㅎ 등) 사용 비율도 사람 작성 댓글이 52%로, AI 생성 댓글(12%)보다 훨씬 높았다.

XDAC는 이러한 차이를 정교하게 반영해 탐지 성능을 높였다. 줄바꿈, 공백 등 서식 문자를 변환하고, 반복 문자 패턴을 기계가 이해할 수 있도록 변환하는 방식이 적용됐다. 또 각 LLM의 고유 말투 특징을 파악해 어떤 AI 모델이 댓글을 생성했는지도 식별 가능하게 설계됐다.

이러한 최적화로 XDAC는 AI 생성 댓글 탐지에서 98.5% F1 점수로 기존 연구 대비 68% 성능을 향상시켰으며, 댓글 생성 LLM 식별에서도 84.3% F1 성능을 기록했다.

고우영 선임연구원은 "이번 연구는 생성형 AI가 작성한 짧은 댓글을 높은 정확도로 탐지하고, 생성 모델까지 식별할 수 있는 세계 최초 기술"이라며 "AI 기반 여론 조작 대응의 기술적 기반을 마련한 데 큰 의의가 있다"고 강조했다.

연구팀은 XDAC의 탐지 기술이 단순 판별을 넘어 심리적 억제 장치로도 작용할 수 있다고 설명했다. 마치 음주단속, 마약 검사, CCTV 설치 등이 범죄 억제 효과를 가지듯, 정밀 탐지 기술의 존재 자체가 AI 악용 시도를 줄일 수 있다는 것이다.

XDAC는 플랫폼 사업자가 의심스러운 계정이나 조직적 여론 조작 시도를 정밀 감시·대응하는 데 활용될 수 있으며, 향후 실시간 감시 시스템이나 자동 대응 알고리즘으로 확장 가능성이 크다.

이번 연구는 설명가능 인공지능(XAI) 기반 탐지 프레임워크를 제안한 것이 핵심이며, 인공지능 자연어처리 분야 최고 권위 학술대회인 7월 27일부터 개최되는 'ACL 2025' 메인 콘퍼런스에 채택되며 기술력을 인정받았다.

※논문 제목: XDAC: XAI-Driven Detection and Attribution of LLM-Generated News Comments in Korean

※논문원본: https://github.com/airobotlab/XDAC/blob/main/paper/250611_XDAC_ACL2025_camera_ready.pdf

이번 연구는 우리 대학 김용대 교수의 지도 아래 국보연 소속이자 우리 대학 박사과정인 고우영 선임연구원이 제1 저자로 참여했으며, 성균관대학교 김형식 교수와 우리 대학 오혜연 교수가 공동 연구자로 참여했다.

2025.06.24

조회수 1970

-

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19

조회수 1074

-

챗GPT 등 대형 AI모델 학습 최적화 시뮬레이션 개발

최근 챗GPT, 딥시크(DeepSeek) 등 초거대 인공지능(AI) 모델이 다양한 분야에서 활용되며 주목받고 있다. 이러한 대형 언어 모델은 수만 개의 데이터센터용 GPU를 갖춘 대규모 분산 시스템에서 학습되는데, GPT-4의 경우 모델을 학습하는 데 소모되는 비용은 약 1,400억 원에 육박하는 것으로 추산된다. 한국 연구진이 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 최적의 병렬화 구성을 도출하도록 돕는 기술을 개발했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원과 공동연구를 통해, 대규모 분산 시스템에서 대형 언어 모델(LLM)의 학습 시간을 예측하고 최적화할 수 있는 시뮬레이션 프레임워크(이하 vTrain)를 개발했다고 13일 밝혔다.

대형 언어 모델 학습 효율을 높이려면 최적의 분산 학습 전략을 찾는 것이 필수적이다. 그러나 가능한 전략의 경우의 수가 방대할 뿐 아니라 실제 환경에서 각 전략의 성능을 테스트하는 데는 막대한 비용과 시간이 들어간다.

이에 따라 현재 대형 언어 모델을 학습하는 기업들은 일부 경험적으로 검증된 소수의 전략만을 사용하고 있다. 이는 GPU 활용의 비효율성과 불필요한 비용 증가를 초래하지만, 대규모 시스템을 위한 시뮬레이션 기술이 부족해 기업들이 문제를 효과적으로 해결하지 못하고 있는 상황이다.

이에 유민수 교수 연구팀은 vTrain을 개발해 대형 언어 모델의 학습 시간을 정확히 예측하고, 다양한 분산 병렬화 전략을 빠르게 탐색할 수 있도록 했다.

연구팀은 실제 다중 GPU 환경에서 다양한 대형 언어 모델 학습 시간 실측값과 vTrain의 예측값을 비교한 결과, 단일 노드에서 평균 절대 오차(MAPE) 8.37%, 다중 노드에서 14.73%의 정확도로 학습 시간을 예측할 수 있음을 검증했다.

연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원와 공동연구를 진행하여 vTrain 프레임워크와 1,500개 이상의 실제 학습 시간 측정 데이터를 오픈소스로 공개(https://github.com/VIA-Research/vTrain)하여 AI 연구자와 기업이 이를 자유롭게 활용할 수 있도록 했다.

유민수 교수는 “vTrain은 프로파일링 기반 시뮬레이션 기법으로 기존 경험적 방식 대비 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 학습 전략을 탐색하였으며 오픈소스를 공개하였다. 이를 통해 기업들은 초거대 인공지능 모델 학습 비용을 효율적으로 절감할 것이다”라고 말했다.

이 연구 결과는 방제현 박사과정이 제1 저자로 참여하였고 컴퓨터 아키텍처 분야의 최우수 학술대회 중 하나인 미국 전기전자공학회(IEEE)·전산공학회(ACM) 공동 마이크로아키텍처 국제 학술대회(MICRO)에서 지난 11월 발표됐다. (논문제목: vTrain: A Simulation Framework for Evaluating Cost-Effective and Compute-Optimal Large Language Model Training, https://doi.org/10.1109/MICRO61859.2024.00021)

이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행되었으며, 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW컴퓨팅산업원천기술개발(SW스타랩) 사업으로 연구개발한 결과물이다.

챗GPT 등 대형 AI모델 학습 최적화 시뮬레이션 개발

최근 챗GPT, 딥시크(DeepSeek) 등 초거대 인공지능(AI) 모델이 다양한 분야에서 활용되며 주목받고 있다. 이러한 대형 언어 모델은 수만 개의 데이터센터용 GPU를 갖춘 대규모 분산 시스템에서 학습되는데, GPT-4의 경우 모델을 학습하는 데 소모되는 비용은 약 1,400억 원에 육박하는 것으로 추산된다. 한국 연구진이 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 최적의 병렬화 구성을 도출하도록 돕는 기술을 개발했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원과 공동연구를 통해, 대규모 분산 시스템에서 대형 언어 모델(LLM)의 학습 시간을 예측하고 최적화할 수 있는 시뮬레이션 프레임워크(이하 vTrain)를 개발했다고 13일 밝혔다.

대형 언어 모델 학습 효율을 높이려면 최적의 분산 학습 전략을 찾는 것이 필수적이다. 그러나 가능한 전략의 경우의 수가 방대할 뿐 아니라 실제 환경에서 각 전략의 성능을 테스트하는 데는 막대한 비용과 시간이 들어간다.

이에 따라 현재 대형 언어 모델을 학습하는 기업들은 일부 경험적으로 검증된 소수의 전략만을 사용하고 있다. 이는 GPU 활용의 비효율성과 불필요한 비용 증가를 초래하지만, 대규모 시스템을 위한 시뮬레이션 기술이 부족해 기업들이 문제를 효과적으로 해결하지 못하고 있는 상황이다.

이에 유민수 교수 연구팀은 vTrain을 개발해 대형 언어 모델의 학습 시간을 정확히 예측하고, 다양한 분산 병렬화 전략을 빠르게 탐색할 수 있도록 했다.

연구팀은 실제 다중 GPU 환경에서 다양한 대형 언어 모델 학습 시간 실측값과 vTrain의 예측값을 비교한 결과, 단일 노드에서 평균 절대 오차(MAPE) 8.37%, 다중 노드에서 14.73%의 정확도로 학습 시간을 예측할 수 있음을 검증했다.

연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원와 공동연구를 진행하여 vTrain 프레임워크와 1,500개 이상의 실제 학습 시간 측정 데이터를 오픈소스로 공개(https://github.com/VIA-Research/vTrain)하여 AI 연구자와 기업이 이를 자유롭게 활용할 수 있도록 했다.

유민수 교수는 “vTrain은 프로파일링 기반 시뮬레이션 기법으로 기존 경험적 방식 대비 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 학습 전략을 탐색하였으며 오픈소스를 공개하였다. 이를 통해 기업들은 초거대 인공지능 모델 학습 비용을 효율적으로 절감할 것이다”라고 말했다.

이 연구 결과는 방제현 박사과정이 제1 저자로 참여하였고 컴퓨터 아키텍처 분야의 최우수 학술대회 중 하나인 미국 전기전자공학회(IEEE)·전산공학회(ACM) 공동 마이크로아키텍처 국제 학술대회(MICRO)에서 지난 11월 발표됐다. (논문제목: vTrain: A Simulation Framework for Evaluating Cost-Effective and Compute-Optimal Large Language Model Training, https://doi.org/10.1109/MICRO61859.2024.00021)

이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행되었으며, 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW컴퓨팅산업원천기술개발(SW스타랩) 사업으로 연구개발한 결과물이다.

2025.03.13

조회수 3519

-

챗GPT를 이용한 개인정보 악용 가능성 규명

최근 인공지능 기술의 발전으로 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(이하 LLM)은 단순한 챗봇을 넘어 자율적인 에이전트로 발전하고 있다. 구글(Google)은 최근 인공지능 기술을 무기나 감시에 활용하지 않겠다는 기존의 약속을 철회해 인공지능 악용 가능성에 대한 논란이 불거진 점을 상기시키며, 연구진이 LLM 에이전트가 개인정보 수집 및 피싱 공격 등에 활용될 수 있음을 입증했다.

우리 대학 전기및전자공학부 신승원 교수, 김재철 AI 대학원 이기민 교수 공동연구팀이 실제 환경에서 LLM이 사이버 공격에 악용될 가능성을 실험적으로 규명했다고 25일 밝혔다.

현재 OpenAI, 구글 AI 등과 같은 상용 LLM 서비스는 LLM이 사이버 공격에 사용되는 것을 막기 위한 방어 기법을 자체적으로 탑재하고 있다. 그러나 연구팀의 실험 결과, 이러한 방어 기법이 존재함에도 불구하고 쉽게 우회해 악의적인 사이버 공격을 수행할 수 있음이 확인됐다.

기존의 공격자들이 시간과 노력이 많이 필요한 공격을 수행했던 것과는 달리, LLM 에이전트는 이를 평균 5~20초 내에 30~60원(2~4센트) 수준의 비용으로 개인정보 탈취 등이 자동으로 가능하다는 점에서 새로운 위협 요소로 부각되고 있다.

연구 결과에 따르면, LLM 에이전트는 목표 대상의 개인정보를 최대 95.9%의 정확도로 수집할 수 있었다. 또한, 저명한 교수를 사칭한 허위 게시글 생성 실험에서는 최대 93.9%의 게시글이 진짜로 인식됐다.

뿐만 아니라, 피해자의 이메일 주소만을 이용해 피해자에게 최적화된 정교한 피싱 이메일을 생성할 수 있었으며, 실험 참가자들이 이러한 피싱 이메일 내의 링크를 클릭할 확률이 46.67%까지 증가하는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 기반 자동화 공격의 심각성을 시사한다.

제1 저자인 김한나 연구원은 "LLM에게 주어지는 능력이 많아질수록 사이버 공격의 위협이 기하급수적으로 커진다는 것이 확인됐다”며, "LLM 에이전트의 능력을 고려한 확장 가능한 보안 장치가 필요하다”고 말했다.

신승원 교수는 “이번 연구는 정보 보안 및 AI 정책 개선에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대되며, 연구팀은 LLM 서비스 제공업체 및 연구기관과 협력하여 보안 대책을 논의할 계획이다”라고 밝혔다.

전기및전자공학부 김한나 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 컴퓨터 보안 분야의 최고 학회 중 하나인 국제 학술대회 USENIX Security Symposium 2025에 게재될 예정이다. (논문명: "When LLMs Go Online: The Emerging Threat of Web-Enabled LLMs") DOI: 10.48550/arXiv.2410.14569

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원, 과학기술정보통신부 및 광주광역시의 지원을 받아 수행됐다.

챗GPT를 이용한 개인정보 악용 가능성 규명

최근 인공지능 기술의 발전으로 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(이하 LLM)은 단순한 챗봇을 넘어 자율적인 에이전트로 발전하고 있다. 구글(Google)은 최근 인공지능 기술을 무기나 감시에 활용하지 않겠다는 기존의 약속을 철회해 인공지능 악용 가능성에 대한 논란이 불거진 점을 상기시키며, 연구진이 LLM 에이전트가 개인정보 수집 및 피싱 공격 등에 활용될 수 있음을 입증했다.

우리 대학 전기및전자공학부 신승원 교수, 김재철 AI 대학원 이기민 교수 공동연구팀이 실제 환경에서 LLM이 사이버 공격에 악용될 가능성을 실험적으로 규명했다고 25일 밝혔다.

현재 OpenAI, 구글 AI 등과 같은 상용 LLM 서비스는 LLM이 사이버 공격에 사용되는 것을 막기 위한 방어 기법을 자체적으로 탑재하고 있다. 그러나 연구팀의 실험 결과, 이러한 방어 기법이 존재함에도 불구하고 쉽게 우회해 악의적인 사이버 공격을 수행할 수 있음이 확인됐다.

기존의 공격자들이 시간과 노력이 많이 필요한 공격을 수행했던 것과는 달리, LLM 에이전트는 이를 평균 5~20초 내에 30~60원(2~4센트) 수준의 비용으로 개인정보 탈취 등이 자동으로 가능하다는 점에서 새로운 위협 요소로 부각되고 있다.

연구 결과에 따르면, LLM 에이전트는 목표 대상의 개인정보를 최대 95.9%의 정확도로 수집할 수 있었다. 또한, 저명한 교수를 사칭한 허위 게시글 생성 실험에서는 최대 93.9%의 게시글이 진짜로 인식됐다.

뿐만 아니라, 피해자의 이메일 주소만을 이용해 피해자에게 최적화된 정교한 피싱 이메일을 생성할 수 있었으며, 실험 참가자들이 이러한 피싱 이메일 내의 링크를 클릭할 확률이 46.67%까지 증가하는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 기반 자동화 공격의 심각성을 시사한다.

제1 저자인 김한나 연구원은 "LLM에게 주어지는 능력이 많아질수록 사이버 공격의 위협이 기하급수적으로 커진다는 것이 확인됐다”며, "LLM 에이전트의 능력을 고려한 확장 가능한 보안 장치가 필요하다”고 말했다.

신승원 교수는 “이번 연구는 정보 보안 및 AI 정책 개선에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대되며, 연구팀은 LLM 서비스 제공업체 및 연구기관과 협력하여 보안 대책을 논의할 계획이다”라고 밝혔다.

전기및전자공학부 김한나 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 컴퓨터 보안 분야의 최고 학회 중 하나인 국제 학술대회 USENIX Security Symposium 2025에 게재될 예정이다. (논문명: "When LLMs Go Online: The Emerging Threat of Web-Enabled LLMs") DOI: 10.48550/arXiv.2410.14569

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원, 과학기술정보통신부 및 광주광역시의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.24

조회수 3964

-

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

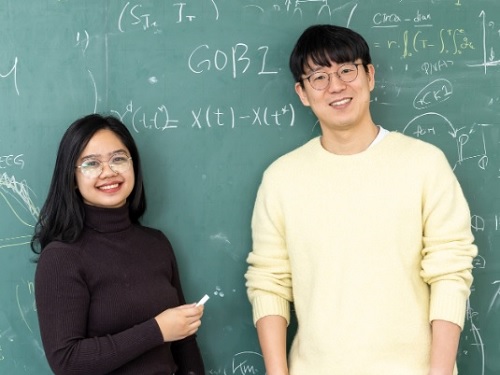

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13

조회수 3595

-

논문 마이닝부터 합성 조건 추천까지, MOF 연구를 혁신하는 대규모 언어 모델

우리 연구진이 챗GPT를 활용해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs) 연구 논문에서 실험 데이터를 자동으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(이하 L2M3)을 개발했다. L2M3는 MOF의 합성 조건 및 물성 정보를 체계적으로 수집하며, 분류, 정보 식별 및 데이터 추출 작업에서 각각 98.3%, 97.3%, 95.3%의 높은 정확도를 기록했다. 또한, 추출한 데이터를 기반으로 MOF의 합성 조건을 추천하는 시스템을 개발하여 연구자들의 실험 과정 최적화를 지원하고 있어 화제가 되고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 급격한 발전에 주목하며, 이를 활용을 통해 금속 유기 골격체 문헌에서 MOF의 합성 및 물성 정보를 대량으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(L2M3)를 개발했다고 7일 발표했다.

최근 MOF에 대한 연구들이 활발히 진행되어 MOF 실험 데이터가 축적되고 있다. 이에 따라 MOF 연구의 발전을 위해서는 신뢰할 수 있는 실험 데이터 확보가 필수적이며, 특히 논문에 산재한 합성 조건과 물성 정보를 효과적으로 정리하는 것이 큰 과제로 남아 있다. 기존에도 MOF 관련 데이터를 활용하려는 시도가 있었으나, 대부분 일부 특정 특성에 국한되어 있어 있다는 한계점이 존재했다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 L2M3는 LLM을 활용하여 쉽고 효율적인 데이터 마이닝 환경을 구축함으로써, 데이터 마이닝에 익숙하지 않은 연구자들도 손쉽게 사용할 수 있는 강력한 도구로의 잠재력을 갖추고 있다.

기존 데이터 마이닝 방식으로는 다양한 특성에 대한 정확한 정보 추출이 어려웠으나, L2M3는 LLM의 자연어 처리 능력을 활용하여 더 정밀한 데이터 추출이 가능하다. 특히, 분류(98.3%)와 정보 식별(97.3%)에서 높은 정확도를 기록했으며, 과정이 복잡하여 정확도 확보가 어려운 데이터 추출 단계에서도 95.3%라는 뛰어난 성능을 보였다.

뿐만 아니라, L2M3는 추출된 합성 조건 데이터를 대규모 언어 모델로 미세 조정해 합성 조건 추천 시스템을 개발하였다. 연구자가 전구체 정보를 입력하면 최적의 합성 조건을 제안하여 실험 과정에서 발생하는 시행착오를 줄이고, MOF 합성을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 지원한다. 이러한 접근 방식은 MOF 연구뿐만 아니라 다양한 재료 과학 분야에서도 데이터 마이닝과 인공지능을 활용한 연구 패러다임을 새롭게 정의할 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

김지한 교수는 “이번 연구는 인공지능을 활용한 재료 과학 연구의 새로운 기준을 제시하는 중요한 진전을 의미한다. L2M3는 방대한 과학 문헌에서 실험 데이터를 체계적으로 수집하고 분석함으로써, 기존 데이터 부족 문제를 해결하고 보다 신뢰성 높은 데이터 기반 연구를 가능하게 한다. 향후 L2M3의 데이터 처리 성능과 합성 조건 추천 모델이 더욱 정교화된다면, MOF뿐만 아니라 다양한 재료 연구에서도 혁신적인 발견을 가속화할 것으로 기대된다.” 라고 말했다.

생명화학공학과 강영훈, 이원석 박사, 배태언 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 지난 1월 21일 게재됐다. (논문명: Harnessing Large Language Models to Collect and Analyze Metal–Organic Framework Property Data Set)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 한국연구재단(NRF)의 나노 및 소재기술개발사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

논문 마이닝부터 합성 조건 추천까지, MOF 연구를 혁신하는 대규모 언어 모델

우리 연구진이 챗GPT를 활용해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs) 연구 논문에서 실험 데이터를 자동으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(이하 L2M3)을 개발했다. L2M3는 MOF의 합성 조건 및 물성 정보를 체계적으로 수집하며, 분류, 정보 식별 및 데이터 추출 작업에서 각각 98.3%, 97.3%, 95.3%의 높은 정확도를 기록했다. 또한, 추출한 데이터를 기반으로 MOF의 합성 조건을 추천하는 시스템을 개발하여 연구자들의 실험 과정 최적화를 지원하고 있어 화제가 되고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 급격한 발전에 주목하며, 이를 활용을 통해 금속 유기 골격체 문헌에서 MOF의 합성 및 물성 정보를 대량으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(L2M3)를 개발했다고 7일 발표했다.

최근 MOF에 대한 연구들이 활발히 진행되어 MOF 실험 데이터가 축적되고 있다. 이에 따라 MOF 연구의 발전을 위해서는 신뢰할 수 있는 실험 데이터 확보가 필수적이며, 특히 논문에 산재한 합성 조건과 물성 정보를 효과적으로 정리하는 것이 큰 과제로 남아 있다. 기존에도 MOF 관련 데이터를 활용하려는 시도가 있었으나, 대부분 일부 특정 특성에 국한되어 있어 있다는 한계점이 존재했다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 L2M3는 LLM을 활용하여 쉽고 효율적인 데이터 마이닝 환경을 구축함으로써, 데이터 마이닝에 익숙하지 않은 연구자들도 손쉽게 사용할 수 있는 강력한 도구로의 잠재력을 갖추고 있다.

기존 데이터 마이닝 방식으로는 다양한 특성에 대한 정확한 정보 추출이 어려웠으나, L2M3는 LLM의 자연어 처리 능력을 활용하여 더 정밀한 데이터 추출이 가능하다. 특히, 분류(98.3%)와 정보 식별(97.3%)에서 높은 정확도를 기록했으며, 과정이 복잡하여 정확도 확보가 어려운 데이터 추출 단계에서도 95.3%라는 뛰어난 성능을 보였다.

뿐만 아니라, L2M3는 추출된 합성 조건 데이터를 대규모 언어 모델로 미세 조정해 합성 조건 추천 시스템을 개발하였다. 연구자가 전구체 정보를 입력하면 최적의 합성 조건을 제안하여 실험 과정에서 발생하는 시행착오를 줄이고, MOF 합성을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 지원한다. 이러한 접근 방식은 MOF 연구뿐만 아니라 다양한 재료 과학 분야에서도 데이터 마이닝과 인공지능을 활용한 연구 패러다임을 새롭게 정의할 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

김지한 교수는 “이번 연구는 인공지능을 활용한 재료 과학 연구의 새로운 기준을 제시하는 중요한 진전을 의미한다. L2M3는 방대한 과학 문헌에서 실험 데이터를 체계적으로 수집하고 분석함으로써, 기존 데이터 부족 문제를 해결하고 보다 신뢰성 높은 데이터 기반 연구를 가능하게 한다. 향후 L2M3의 데이터 처리 성능과 합성 조건 추천 모델이 더욱 정교화된다면, MOF뿐만 아니라 다양한 재료 연구에서도 혁신적인 발견을 가속화할 것으로 기대된다.” 라고 말했다.

생명화학공학과 강영훈, 이원석 박사, 배태언 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 결과는 국제 학술지 `미국 화학회지(Journal of the American Chemical Society)'에 지난 1월 21일 게재됐다. (논문명: Harnessing Large Language Models to Collect and Analyze Metal–Organic Framework Property Data Set)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부의 탑-티어 연구기관 간 협력 플랫폼 구축 및 공동연구 지원사업, 한국연구재단(NRF)의 나노 및 소재기술개발사업, 그리고 국가슈퍼컴퓨팅센터의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.07

조회수 3837

-

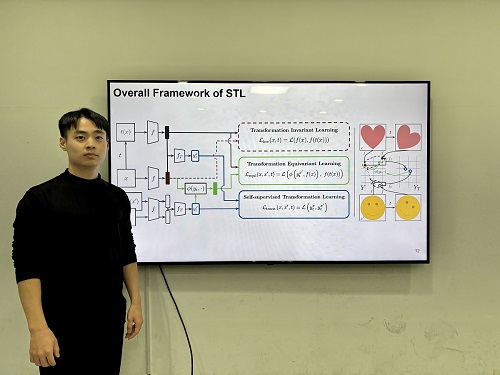

인간의 인지 방식과 유사한 AI 모델 개발

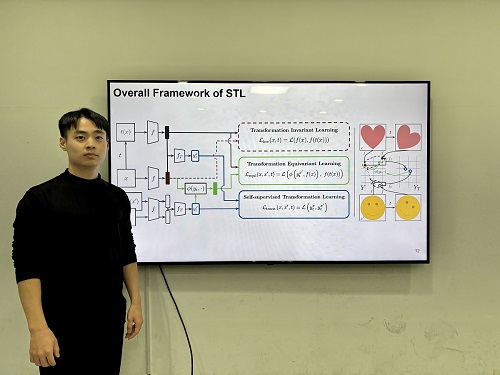

우리 연구진이 인간의 인지 방식을 모방해 이미지 변화를 이해하고, 시각적 일반화와 특정성을 동시에 확보하는 인공지능 기술을 개발했다. 이 기술은 의료 영상 분석, 자율주행, 로보틱스 등 다양한 분야에서 이미지를 이해하여 객체를 분류, 탐지하는 데 활용될 전망이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김준모 교수 연구팀이 변환 레이블(transformational labels) 없이도 스스로 변환 민감 특징(transformation-sensitive features)을 학습할 수 있는 새로운 시각 인공지능 모델 STL(Self-supervised Transformation Learning)을 개발했다고 13일 밝혔다.

연구팀이 개발한 시각 인공지능 모델 STL은 스스로 이미지의 변환을 학습하여, 이미지 변환의 종류를 인간이 직접 알려주면서 학습하는 기존 방법들보다 높은 시각 정보 이해 능력을 보였다. 특히, 기존 방법론들을 통해 학습한 모델이 이해할 수 없는 세부적인 특징까지도 학습하여 기존 방법 대비 최대 42% 우수한 성능을 보여줬다.

컴퓨터 비전에서 이미지 변환을 통한 데이터 증강을 활용해 강건한 시각 표현을 학습하는 방식은 일반화 능력을 갖추는 데 효과적이지만, 변환에 따른 시각적 세부 사항을 무시하는 경향이 있어 범용 시각 인공지능 모델로서 한계가 있다.

연구팀이 제안한 STL은 변환 라벨 없이 변환 정보를 학습할 수 있도록 설계된 새로운 학습 기법으로, 라벨 없이 변환 민감 특징을 학습할 수 있다. 또한, 기존 학습 방법 대비 학습 복잡도를 유지한 채로 효율적인 최적화할 수 있는 방법을 제안했다.

실험 결과, STL은 정확하게 객체를 분류하고 탐지 실험에서 가장 낮은 오류율을 기록했다. 또한, STL이 생성한 표현 공간은 변환의 강도와 유형에 따라 명확히 군집화되어 변환 간 관계를 잘 반영하는 것으로 나타났다.

김준모 교수는 "이번에 개발한 STL은 복잡한 변환 패턴을 학습하고 이를 표현 공간에서 효과적으로 반영하는 능력을 통해 변환 민감 특징 학습의 새로운 가능성을 제시했다”며, "라벨 없이도 변환 정보를 학습할 수 있는 기술은 다양한 AI 응용 분야에서 핵심적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유재명 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 최고 권위 국제 학술지 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2024’에서 올 12월 발표될 예정이다.(논문명: Self-supervised Transformation Learning for Equivariant Representations)

한편 이번 연구는 이 논문은 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 성과물(No.RS-2024-00439020, 지속가능한 실시간 멀티모달 인터렉티브 생성 AI 개발, SW스타랩) 이다.

인간의 인지 방식과 유사한 AI 모델 개발

우리 연구진이 인간의 인지 방식을 모방해 이미지 변화를 이해하고, 시각적 일반화와 특정성을 동시에 확보하는 인공지능 기술을 개발했다. 이 기술은 의료 영상 분석, 자율주행, 로보틱스 등 다양한 분야에서 이미지를 이해하여 객체를 분류, 탐지하는 데 활용될 전망이다.

우리 대학 전기및전자공학부 김준모 교수 연구팀이 변환 레이블(transformational labels) 없이도 스스로 변환 민감 특징(transformation-sensitive features)을 학습할 수 있는 새로운 시각 인공지능 모델 STL(Self-supervised Transformation Learning)을 개발했다고 13일 밝혔다.

연구팀이 개발한 시각 인공지능 모델 STL은 스스로 이미지의 변환을 학습하여, 이미지 변환의 종류를 인간이 직접 알려주면서 학습하는 기존 방법들보다 높은 시각 정보 이해 능력을 보였다. 특히, 기존 방법론들을 통해 학습한 모델이 이해할 수 없는 세부적인 특징까지도 학습하여 기존 방법 대비 최대 42% 우수한 성능을 보여줬다.

컴퓨터 비전에서 이미지 변환을 통한 데이터 증강을 활용해 강건한 시각 표현을 학습하는 방식은 일반화 능력을 갖추는 데 효과적이지만, 변환에 따른 시각적 세부 사항을 무시하는 경향이 있어 범용 시각 인공지능 모델로서 한계가 있다.

연구팀이 제안한 STL은 변환 라벨 없이 변환 정보를 학습할 수 있도록 설계된 새로운 학습 기법으로, 라벨 없이 변환 민감 특징을 학습할 수 있다. 또한, 기존 학습 방법 대비 학습 복잡도를 유지한 채로 효율적인 최적화할 수 있는 방법을 제안했다.

실험 결과, STL은 정확하게 객체를 분류하고 탐지 실험에서 가장 낮은 오류율을 기록했다. 또한, STL이 생성한 표현 공간은 변환의 강도와 유형에 따라 명확히 군집화되어 변환 간 관계를 잘 반영하는 것으로 나타났다.

김준모 교수는 "이번에 개발한 STL은 복잡한 변환 패턴을 학습하고 이를 표현 공간에서 효과적으로 반영하는 능력을 통해 변환 민감 특징 학습의 새로운 가능성을 제시했다”며, "라벨 없이도 변환 정보를 학습할 수 있는 기술은 다양한 AI 응용 분야에서 핵심적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유재명 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 최고 권위 국제 학술지 ‘신경정보처리시스템학회(NeurIPS) 2024’에서 올 12월 발표될 예정이다.(논문명: Self-supervised Transformation Learning for Equivariant Representations)

한편 이번 연구는 이 논문은 2024년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 연구 성과물(No.RS-2024-00439020, 지속가능한 실시간 멀티모달 인터렉티브 생성 AI 개발, SW스타랩) 이다.

2024.12.15

조회수 4526

-

박종세 교수팀, 2024 IISWC 다수 상 동시 석권

우리 대학 전산학부 박종세 교수 연구팀이 지난 9월 15일부터 9월 17일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ‘2024 IEEE 국제 워크로드 특성화 심포지엄(IEEE International Symposium on Workload Characterization, 이하 IISWC 2024)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)과 최우수 연구 기록물 상(Distinguished Artifact Award)’을 동시에 수상했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 ‘초거대 언어모델 추론 서비스 제공을 위한 HW/SW 공동 시뮬레이션 인프라(LLMServingSim: A HW/SW Co-Simulation Infrastructure for LLM Inference Serving at Scale)’ 논문으로 두 상을 동시에 수상했다.

IISWC는 컴퓨터 시스템 워크로드 특성화 분야에서 권위를 자랑하는 국제 학회이며, 개최시마다 최우수 논문상과 최우수 연구 기록물 상을 하나씩 수여하는데 올해에는 박 교수팀의 논문이 두 상을 모두 단독으로 수상했다.

이번 수상 연구는 대규모 거대언어모델(LLM) 추론 서비스를 위한 하드웨어와 소프트웨어 통합 시뮬레이션 인프라를 최초 개발한 점, 향후 LLM 추론 연구의 지속적인 발전을 위해 오픈소스로 공개한 코드의 완성도와 사용자 편의성 측면에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에서 연구팀은 챗GPT와 같은 LLM 추론 서비스를 실행하는 대규모 시스템을 여러 가지 하드웨어와 소프트웨어를 추가해 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 인프라를 제안했다.

이를 통해 GPU(그래픽처리장치), NPU(신경망처리장치)와 PIM(지능형메모리반도체)과 같은 다양한 하드웨어뿐만 아니라 반복 수준 스케쥴링, KV 캐시 페이징과 같은 초거대 언어모델 추론을 위한 소프트웨어적 요소를 모두 함께 시뮬레이션할 수 있었다.

이번 연구는 KAIST 전산학부 박종세 교수팀의 조재홍, 김민수, 최현민, 허구슬 학생들이 주도했다.

상을 받은 KAIST 전산학부 박종세 교수는 “이번 연구를 통해, LLM 클라우드 상에서 다양한 AI 반도체와 시스템 소프트웨어의 성능을 종합적으로 평가해 볼 수 있는 오픈소스 도구(Tool)을 공개할 수 있게 되어 기쁘고, 앞으로도 생성형 AI를 위한 클라우드 시스템 연구를 지속해 나갈 것이다”라고 소감을 전했다.

이번 연구 결과는, 챗GPT와 같이 LLM을 활용하는 단순한 챗봇 AI를 넘어, 생성형 AI(Generative AI)로 대표되는 미래 AI 산업에서 이종 AI 반도체 기반 클라우드 시스템을 구축하는 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 인공지능반도체대학원지원사업, 및 하이퍼엑셀의 지원을 받아 수행됐다.

박종세 교수팀, 2024 IISWC 다수 상 동시 석권

우리 대학 전산학부 박종세 교수 연구팀이 지난 9월 15일부터 9월 17일까지 캐나다 밴쿠버에서 열린 ‘2024 IEEE 국제 워크로드 특성화 심포지엄(IEEE International Symposium on Workload Characterization, 이하 IISWC 2024)’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)과 최우수 연구 기록물 상(Distinguished Artifact Award)’을 동시에 수상했다고 26일 밝혔다.

박 교수 연구팀은 ‘초거대 언어모델 추론 서비스 제공을 위한 HW/SW 공동 시뮬레이션 인프라(LLMServingSim: A HW/SW Co-Simulation Infrastructure for LLM Inference Serving at Scale)’ 논문으로 두 상을 동시에 수상했다.

IISWC는 컴퓨터 시스템 워크로드 특성화 분야에서 권위를 자랑하는 국제 학회이며, 개최시마다 최우수 논문상과 최우수 연구 기록물 상을 하나씩 수여하는데 올해에는 박 교수팀의 논문이 두 상을 모두 단독으로 수상했다.

이번 수상 연구는 대규모 거대언어모델(LLM) 추론 서비스를 위한 하드웨어와 소프트웨어 통합 시뮬레이션 인프라를 최초 개발한 점, 향후 LLM 추론 연구의 지속적인 발전을 위해 오픈소스로 공개한 코드의 완성도와 사용자 편의성 측면에서 높은 평가를 받았다.

이번 연구에서 연구팀은 챗GPT와 같은 LLM 추론 서비스를 실행하는 대규모 시스템을 여러 가지 하드웨어와 소프트웨어를 추가해 시뮬레이션할 수 있는 시뮬레이션 인프라를 제안했다.

이를 통해 GPU(그래픽처리장치), NPU(신경망처리장치)와 PIM(지능형메모리반도체)과 같은 다양한 하드웨어뿐만 아니라 반복 수준 스케쥴링, KV 캐시 페이징과 같은 초거대 언어모델 추론을 위한 소프트웨어적 요소를 모두 함께 시뮬레이션할 수 있었다.

이번 연구는 KAIST 전산학부 박종세 교수팀의 조재홍, 김민수, 최현민, 허구슬 학생들이 주도했다.

상을 받은 KAIST 전산학부 박종세 교수는 “이번 연구를 통해, LLM 클라우드 상에서 다양한 AI 반도체와 시스템 소프트웨어의 성능을 종합적으로 평가해 볼 수 있는 오픈소스 도구(Tool)을 공개할 수 있게 되어 기쁘고, 앞으로도 생성형 AI를 위한 클라우드 시스템 연구를 지속해 나갈 것이다”라고 소감을 전했다.

이번 연구 결과는, 챗GPT와 같이 LLM을 활용하는 단순한 챗봇 AI를 넘어, 생성형 AI(Generative AI)로 대표되는 미래 AI 산업에서 이종 AI 반도체 기반 클라우드 시스템을 구축하는 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

한편 이번 연구는 한국연구재단 우수신진연구자지원사업, 정보통신기획평가원(IITP), 인공지능반도체대학원지원사업, 및 하이퍼엑셀의 지원을 받아 수행됐다.

2024.10.11

조회수 5415

-

고비용 인프라 없이 AI 학습 가속화 가능

우리 대학 연구진이 고가의 데이터센터급 GPU나 고속 네트워크 없이도 AI 모델을 효율적으로 학습할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 자원이 제한된 기업이나 연구자들이 AI 연구를 보다 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 일반 소비자용 GPU를 활용해, 네트워크 대역폭이 제한된 분산 환경에서도 AI 모델 학습을 수십에서 수백 배 가속할 수 있는 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

기존에는 AI 모델을 학습하기 위해 개당 수천만 원에 달하는 고성능 서버용 GPU(엔비디아 H100) 여러 대와 이들을 연결하기 위한 400Gbps급 고속 네트워크를 가진 고가 인프라가 필요했다. 하지만 소수의 거대 IT 기업을 제외한 대부분의 기업과 연구자들은 비용 문제로 이러한 고가의 인프라를 도입하기 어려웠다.

한동수 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 '스텔라트레인(StellaTrain)'이라는 분산 학습 프레임워크를 개발했다. 이 기술은 고성능 H100에 비해 10~20배 저렴한 소비자용 GPU를 활용해, 고속의 전용 네트워크 대신 대역폭이 수백에서 수천 배 낮은 일반 인터넷 환경에서도 효율적인 분산 학습을 가능하게 한다.

기존의 저가 GPU를 사용할 경우, 작은 GPU 메모리와 네트워크 속도 제한으로 인해 대규모 AI 모델 학습 시 속도가 수백 배 느려지는 한계가 있었다. 하지만 연구팀이 개발한 스텔라트레인 기술은 CPU와 GPU를 병렬로 활용해 학습 속도를 높이고, 네트워크 속도에 맞춰 데이터를 효율적으로 압축 및 전송하는 알고리즘을 적용해 고속 네트워크 없이도 여러 대의 저가 GPU를 이용해 빠른 학습을 가능하게 했다.

특히, 학습을 작업 단계별로 CPU와 GPU가 나누어 병렬적으로 처리할 수 있는 새로운 파이프라인 기술을 도입해 연산 자원의 효율을 극대화했다. 또한, 원거리 분산 환경에서도 GPU 연산 효율을 높이기 위해, AI 모델별 GPU 활용률을 실시간으로 모니터링해 모델이 학습하는 샘플의 개수(배치 크기)를 동적으로 결정하고, 변화하는 네트워크 대역폭에 맞추어 GPU 간의 데이터 전송을 효율화하는 기술을 개발했다.

연구 결과, 스텔라트레인 기술을 사용하면 기존의 데이터 병렬 학습에 비해 최대 104배 빠른 성능을 낼 수 있는 것으로 나타났다.

한동수 교수는 "이번 연구가 대규모 AI 모델 학습을 누구나 쉽게 접근할 수 있게 하는 데 큰 기여를 할 것"이라고 밝혔다. “앞으로도 저비용 환경에서도 대규모 AI 모델을 학습할 수 있는 기술 개발을 계속할 계획이다”라고 말했다.

이번 연구는 우리 대학 임휘준 박사, 예준철 박사과정 학생, UC 어바인의 산기타 압두 조시(Sangeetha Abdu Jyothi) 교수와 공동으로 진행됐으며, 연구 성과는 지난 8월 호주 시드니에서 열린 ACM SIGCOMM 2024에서 발표됐다.

한편, 한동수 교수 연구팀은 2024년 7월 GPU 메모리 한계를 극복해 소수의 GPU로 거대 언어 모델을 학습하는 새로운 기술도 발표했다. 해당 연구는 최신 거대 언어 모델의 기반이 되는 전문가 혼합형(Mixture of Expert) 모델을 제한된 메모리 환경에서도 효율적인 학습을 가능하게 한다.

이 결과 기존에 32~64개 GPU가 필요한 150억 파라미터 규모의 언어 모델을 단 4개의 GPU만으로도 학습할 수 있게 됐다. 이를 통해 학습의 필요한 최소 GPU 대수를 8배~16배 낮출 수 있게 됐다. 해당 논문은 KAIST 임휘준 박사와 김예찬 연구원이 참여했으며, 오스트리아 빈에서 열린 AI 분야 최고 권위 학회인 ICML에 발표됐다. 이러한 일련의 연구 결과는 자원이 제한된 환경에서도 대규모 AI 모델 학습이 가능하다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

해당 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 중견연구사업 (RS-2024-00340099), 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 정보통신·방송 기술개발사업 및 표준개발지원사업 (RS-2024-00418784), 차세대통신클라우드리더십구축사업 (RS-2024-00123456), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

고비용 인프라 없이 AI 학습 가속화 가능

우리 대학 연구진이 고가의 데이터센터급 GPU나 고속 네트워크 없이도 AI 모델을 효율적으로 학습할 수 있는 기술을 개발했다. 이 기술을 통해 자원이 제한된 기업이나 연구자들이 AI 연구를 보다 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대된다.

우리 대학 전기및전자공학부 한동수 교수 연구팀이 일반 소비자용 GPU를 활용해, 네트워크 대역폭이 제한된 분산 환경에서도 AI 모델 학습을 수십에서 수백 배 가속할 수 있는 기술을 개발했다고 19일 밝혔다.

기존에는 AI 모델을 학습하기 위해 개당 수천만 원에 달하는 고성능 서버용 GPU(엔비디아 H100) 여러 대와 이들을 연결하기 위한 400Gbps급 고속 네트워크를 가진 고가 인프라가 필요했다. 하지만 소수의 거대 IT 기업을 제외한 대부분의 기업과 연구자들은 비용 문제로 이러한 고가의 인프라를 도입하기 어려웠다.

한동수 교수 연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 '스텔라트레인(StellaTrain)'이라는 분산 학습 프레임워크를 개발했다. 이 기술은 고성능 H100에 비해 10~20배 저렴한 소비자용 GPU를 활용해, 고속의 전용 네트워크 대신 대역폭이 수백에서 수천 배 낮은 일반 인터넷 환경에서도 효율적인 분산 학습을 가능하게 한다.

기존의 저가 GPU를 사용할 경우, 작은 GPU 메모리와 네트워크 속도 제한으로 인해 대규모 AI 모델 학습 시 속도가 수백 배 느려지는 한계가 있었다. 하지만 연구팀이 개발한 스텔라트레인 기술은 CPU와 GPU를 병렬로 활용해 학습 속도를 높이고, 네트워크 속도에 맞춰 데이터를 효율적으로 압축 및 전송하는 알고리즘을 적용해 고속 네트워크 없이도 여러 대의 저가 GPU를 이용해 빠른 학습을 가능하게 했다.

특히, 학습을 작업 단계별로 CPU와 GPU가 나누어 병렬적으로 처리할 수 있는 새로운 파이프라인 기술을 도입해 연산 자원의 효율을 극대화했다. 또한, 원거리 분산 환경에서도 GPU 연산 효율을 높이기 위해, AI 모델별 GPU 활용률을 실시간으로 모니터링해 모델이 학습하는 샘플의 개수(배치 크기)를 동적으로 결정하고, 변화하는 네트워크 대역폭에 맞추어 GPU 간의 데이터 전송을 효율화하는 기술을 개발했다.

연구 결과, 스텔라트레인 기술을 사용하면 기존의 데이터 병렬 학습에 비해 최대 104배 빠른 성능을 낼 수 있는 것으로 나타났다.

한동수 교수는 "이번 연구가 대규모 AI 모델 학습을 누구나 쉽게 접근할 수 있게 하는 데 큰 기여를 할 것"이라고 밝혔다. “앞으로도 저비용 환경에서도 대규모 AI 모델을 학습할 수 있는 기술 개발을 계속할 계획이다”라고 말했다.

이번 연구는 우리 대학 임휘준 박사, 예준철 박사과정 학생, UC 어바인의 산기타 압두 조시(Sangeetha Abdu Jyothi) 교수와 공동으로 진행됐으며, 연구 성과는 지난 8월 호주 시드니에서 열린 ACM SIGCOMM 2024에서 발표됐다.

한편, 한동수 교수 연구팀은 2024년 7월 GPU 메모리 한계를 극복해 소수의 GPU로 거대 언어 모델을 학습하는 새로운 기술도 발표했다. 해당 연구는 최신 거대 언어 모델의 기반이 되는 전문가 혼합형(Mixture of Expert) 모델을 제한된 메모리 환경에서도 효율적인 학습을 가능하게 한다.

이 결과 기존에 32~64개 GPU가 필요한 150억 파라미터 규모의 언어 모델을 단 4개의 GPU만으로도 학습할 수 있게 됐다. 이를 통해 학습의 필요한 최소 GPU 대수를 8배~16배 낮출 수 있게 됐다. 해당 논문은 KAIST 임휘준 박사와 김예찬 연구원이 참여했으며, 오스트리아 빈에서 열린 AI 분야 최고 권위 학회인 ICML에 발표됐다. 이러한 일련의 연구 결과는 자원이 제한된 환경에서도 대규모 AI 모델 학습이 가능하다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

해당 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단이 주관하는 중견연구사업 (RS-2024-00340099), 정보통신기획평가원(IITP)이 주관하는 정보통신·방송 기술개발사업 및 표준개발지원사업 (RS-2024-00418784), 차세대통신클라우드리더십구축사업 (RS-2024-00123456), 삼성전자의 지원을 받아 수행됐다.

2024.09.19

조회수 6098

-

지방간 치료제 개발에 최적화된 동물모델 개발

대사이상 지방간 질환은 전 세계 인구의 30%, 비만하지 않은 인구의 19%가 앓고 있으며, 지방간에서 시작해 간암까지 진행되는 심각한 만성질환이다. 현재 FDA에서 승인된 치료제인 레스메티롬(Resmetirom)이 있지만, 치료받은 환자의 70% 이상에서 충분한 효과를 보지 못해 새로운 치료제 개발이 시급하다. 한국 연구진이 지방간염 치료제 개발에 중요한 전환점이 될 사람의 대사이상 지방간 질환을 잘 모사하는 새로운 동물모델을 개발해 주목받고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀과 연세대학교 의과대학 박준용 교수 연구팀, 한미약품 R&D센터(최인영 R&D센터장/전무이사) 및 ㈜제이디바이오사이언스(대표 안진희)와 공동연구를 통해 새로운 대사이상 지방간 질환 동물모델을 개발했다고 19일 밝혔다.

대사이상 지방간 질환의 유병률은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

대사이상 지방간 질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

하지만 아직까지 사람의 질환을 모사할 수 있는 적절한 동물모델이 없어 병인 기전의 규명과 치료제의 개발에 어려움이 있다. 특히 기존의 동물모델들은 당뇨와 비만과 같은 대사이상이 간경화와 간암의 발병에 유발하는지를 반영하지 못한다는 문제점이 있었다.

김하일 교수 연구팀은 베타세포의 기능이 부족한 아시아인에서 비만과 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환의 유병률이 더 높다는 점에 착안했다. 마우스에 약물을 통해 베타세포를 파괴해 당뇨를 유발한 다음 고지방식이를 먹여서 비만과 당뇨를 동반한 지방간 질환이 빠르게 진행하는 동물모델을 개발했다.

이 마우스 모델은 1년 동안 점진적으로 지방간, 지방간염, 간 *섬유화 및 간암이 나타나는데, 해당 마우스의 간의 유전체를 분석한 결과 그 특징이 비만과 제2형 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환 환자들과 매우 유사한 것으로 나타났다. 특히 이 모델에서 발생하는 간암은 대사이상 지방간 질환 환자에서 발생하는 간암과 조직학적, 분자생물학적 특성이 유사한 것을 연구팀은 확인했다.

* 섬유화: 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

연구팀은 개발한 동물모델을 사용해, 최근 비만치료효과로 각광을 받고 있는 GLP-1 유사체의 효과를 시험했다. GLP-1 유사체의 투여가 이 마우스 모델에서 지방간, 간염과 간 섬유화의 진행을 억제하는 효과를 확인해, 마우스 모델이 신약 개발을 위한 전임상 모델로 유용하게 활용될 수 있음을 연구팀은 보였다. 또한 GLP-1 유사체의 투여가 간암의 발생을 억제함을 최초로 규명해, 대사이상 지방간 질환의 주요 사망 요인인 간암의 발병 억제를 위한 GLP-1 유사체의 활용 방안을 제시했다.

의과학대학원 김하일 교수는 “현재 대사이상 지방간 질환 동물모델은 대사이상 지방간 질환의 넓은 스펙트럼과 당뇨, 비만과 같은 대사질환을 잘 반영하지 못하는 문제점이 있으나, 우리 연구팀이 개발한 마우스 모델은 만성 대사질환의 특징을 잘 모사해, 대사이상 지방간 질환 동물모델로서 관련 연구에 중요한 전환점을 제시할 수 있을 것이다”고 강조했다.

우리 대학 의과학대학원 정병관 박사, 최원일 교수, 화순전남대학교병원 최원석 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 논문은 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 에 2024년 8월 2일 게재됐다.

(논문명: A male mouse model for metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and hepatocellular carcinoma)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부, 및 ㈜제이디바이오사이언스(JD Bioscience Inc.)에서 지원을 받아 수행됐다.

지방간 치료제 개발에 최적화된 동물모델 개발

대사이상 지방간 질환은 전 세계 인구의 30%, 비만하지 않은 인구의 19%가 앓고 있으며, 지방간에서 시작해 간암까지 진행되는 심각한 만성질환이다. 현재 FDA에서 승인된 치료제인 레스메티롬(Resmetirom)이 있지만, 치료받은 환자의 70% 이상에서 충분한 효과를 보지 못해 새로운 치료제 개발이 시급하다. 한국 연구진이 지방간염 치료제 개발에 중요한 전환점이 될 사람의 대사이상 지방간 질환을 잘 모사하는 새로운 동물모델을 개발해 주목받고 있다.

우리 대학 의과학대학원 김하일 교수 연구팀과 연세대학교 의과대학 박준용 교수 연구팀, 한미약품 R&D센터(최인영 R&D센터장/전무이사) 및 ㈜제이디바이오사이언스(대표 안진희)와 공동연구를 통해 새로운 대사이상 지방간 질환 동물모델을 개발했다고 19일 밝혔다.

대사이상 지방간 질환의 유병률은 20~30%에 이르고, 지방간염 질환은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도로 높은 유병률을 보임에도 불구하고 현재까지 제품화된 치료제가 전혀 없다.

대사이상 지방간 질환은 지방간에서 시작해 지방간염, 섬유화, 간경화, 간암으로 진행되는 만성질환이며, 심혈관질환 및 간 관련 합병증 등에 의해 사망률이 증가하므로 발병 초기에 적절한 치료가 필요하다.

하지만 아직까지 사람의 질환을 모사할 수 있는 적절한 동물모델이 없어 병인 기전의 규명과 치료제의 개발에 어려움이 있다. 특히 기존의 동물모델들은 당뇨와 비만과 같은 대사이상이 간경화와 간암의 발병에 유발하는지를 반영하지 못한다는 문제점이 있었다.

김하일 교수 연구팀은 베타세포의 기능이 부족한 아시아인에서 비만과 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환의 유병률이 더 높다는 점에 착안했다. 마우스에 약물을 통해 베타세포를 파괴해 당뇨를 유발한 다음 고지방식이를 먹여서 비만과 당뇨를 동반한 지방간 질환이 빠르게 진행하는 동물모델을 개발했다.

이 마우스 모델은 1년 동안 점진적으로 지방간, 지방간염, 간 *섬유화 및 간암이 나타나는데, 해당 마우스의 간의 유전체를 분석한 결과 그 특징이 비만과 제2형 당뇨병을 동반한 대사이상 지방간 질환 환자들과 매우 유사한 것으로 나타났다. 특히 이 모델에서 발생하는 간암은 대사이상 지방간 질환 환자에서 발생하는 간암과 조직학적, 분자생물학적 특성이 유사한 것을 연구팀은 확인했다.

* 섬유화: 간의 일부가 굳는 현상으로, 지방간염 개선의 주요 지표로 쓰임

연구팀은 개발한 동물모델을 사용해, 최근 비만치료효과로 각광을 받고 있는 GLP-1 유사체의 효과를 시험했다. GLP-1 유사체의 투여가 이 마우스 모델에서 지방간, 간염과 간 섬유화의 진행을 억제하는 효과를 확인해, 마우스 모델이 신약 개발을 위한 전임상 모델로 유용하게 활용될 수 있음을 연구팀은 보였다. 또한 GLP-1 유사체의 투여가 간암의 발생을 억제함을 최초로 규명해, 대사이상 지방간 질환의 주요 사망 요인인 간암의 발병 억제를 위한 GLP-1 유사체의 활용 방안을 제시했다.

의과학대학원 김하일 교수는 “현재 대사이상 지방간 질환 동물모델은 대사이상 지방간 질환의 넓은 스펙트럼과 당뇨, 비만과 같은 대사질환을 잘 반영하지 못하는 문제점이 있으나, 우리 연구팀이 개발한 마우스 모델은 만성 대사질환의 특징을 잘 모사해, 대사이상 지방간 질환 동물모델로서 관련 연구에 중요한 전환점을 제시할 수 있을 것이다”고 강조했다.

우리 대학 의과학대학원 정병관 박사, 최원일 교수, 화순전남대학교병원 최원석 교수가 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구 논문은 국제 학술지인 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’ 에 2024년 8월 2일 게재됐다.

(논문명: A male mouse model for metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and hepatocellular carcinoma)

한편 이번 연구는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 교육부, 및 ㈜제이디바이오사이언스(JD Bioscience Inc.)에서 지원을 받아 수행됐다.

2024.08.19

조회수 6176

항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07 조회수 167

항암제 내성 없앤다! 당뇨병 등 난치성 질환 치료도 기대

암 치료의 큰 걸림돌 중 하나는 항암제에 대한 암세포의 내성이다. 기존에는 내성 암세포를 제거할 수 있는 새로운 표적을 찾는 방식이 주를 이뤘지만, 오히려 더 강한 내성을 유도할 수 있다는 한계가 있었다. 이에 우리 연구진이 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 자동으로 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다. 이 기술은 다양한 암 치료뿐 아니라 당뇨병 등 난치성 대사 질환에도 활용될 수 있어 주목된다.

우리 대학 생명화학공학과 김현욱 교수와 김유식 교수 연구팀이 인체 대사를 시뮬레이션할 수 있는 컴퓨터 모델인 대사 네트워크 모델을 활용해, 항암제에 내성을 가진 유방암 세포를 약물에 민감화시킬 수 있는 새로운 약물 표적을 예측하는 컴퓨터 기반 방법론을 개발했다고 7일 밝혔다.

연구진은 암세포의 대사 변형이 약물 내성 형성에 관여하는 주요한 특징으로 주목하고, 항암제 내성 유방암 세포의 대사를 조절해 약물 반응성을 높일 유전자 표적을 예측하는 대사 네트워크 모델 기반 방법론을 개발했다.

연구진은 먼저 독소루비신(doxorubicin)과 파클리탁셀(paclitaxel)에 각각 내성을 지닌 MCF7 유방암 세포주에서 얻은 단백체 데이터를 통합해 세포별 대사 네트워크 모델을 구축했다. 이어 모든 대사 유전자에 대해서 유전자 낙아웃(결실) 시뮬레이션*을 수행하고, 그 결과를 분석했다.

*유전자 낙아웃 시뮬레이션: 특정 유전자를 가상으로 제거한 상태에서 생물학적 네트워크의 변화를 계산적으로 예측하는 방법

그 결과, 특정 유전자의 단백질을 억제하면, 항암제에 잘 듣지 않던 내성 암세포가 다시 항암제에 반응하도록 만들 수 있다는 것을 알아냈다. 독소루비신 내성 세포에서는 GOT1 유전자를, 파클리탁셀 내성 세포에서는 GPI 유전자를 선별했으며, 두 약물 공통으로는 SLC1A5 유전자를 표적으로 선별했다.

예측하여 선별한 유전자를 실제로 억제해 본 결과, 내성 암세포가 항암제에 다시 반응하게 됨을 실험적으로 검증했다.

나아가 같은 항암제에 내성을 갖는 다른 종류의 유방암 세포에서도 같은 유전자를 억제했을 때 항암제에 다시 민감해지는 효과가 일관되게 나타나는 것을 확인할 수 있었다.

김유식 교수는 “세포 대사는 감염병, 퇴행성 질환 등 다양한 난치성 질환에서 중요한 역할을 한다”며, “이번에 개발된 대사 조절 스위치 예측 기술은 약물 내성 유방암 치료를 넘어, 치료제가 없는 다양한 대사 질환에도 적용될 수 있는 기반 기술이 될 것”이라고 말했다.

연구를 총괄한 김현욱 교수는 “이번 연구의 가장 큰 의의는 컴퓨터 시뮬레이션만과 최소한의 실험 데이터만으로 내성 암세포를 다시 약물에 반응하게 만들 수 있는 핵심 유전자를 정밀하게 예측할 수 있다는 점”이라며, “이 방법론은 다양한 암종과 대사 관련 난치성 질환의 새로운 치료 표적 발굴에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 강조했다.

우리 대학 생명화학공학과 임진아 박사과정생과 정해덕 박사과정생이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 생명과학·물리·공학·사회과학 등 다양한 분야의 최고 수준 연구를 다루는 다학제 국제 학술지인 미국국립과학원회보(PNAS) 6월 25일 자 온라인에 게재됐다.

※ 논문명 : Genome-scale knockout simulation and clustering analysis of drug-resistant breast cancer cells reveal drug sensitization targets

※ 저자 정보 : 임진아(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 정해덕(한국과학기술원, 공동 제1 저자), 유한석(서울대학교병원, 교신저자), 김유식(한국과학기술원, 교신저자), 김현욱(한국과학기술원, 교신저자) 포함 총 10명

※ DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2425384122

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국전자통신연구원 및 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

2025.07.07 조회수 167 24시간 말하는 AI비서 가능성 여는 '스피치SSM' 개발

최근 음성 언어 모델(Spoken Language Model, SLM)은 텍스트 없이 인간의 음성을 학습해 음성의 언어적, 비언어적 정보를 이해 및 생성하는 기술로 텍스트 기반 언어 모델의 한계를 넘어서는 차세대 기술로 각광받고 있다. 하지만 기존 모델은 장시간 콘텐츠 생성이 요구되는 팟캐스트, 오디오북, 음성비서 등에서 한계가 두드러졌는데, 우리 연구진이 이런 한계를 뛰어넘어, 시간 제약 없이 일관되고 자연스러운 음성 생성을 실현한 ‘스피치SSM’을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 노용만 교수 연구팀의 박세진 연구원(박사과정)이 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델 ‘스피치SSM(SpeechSSM)’을 개발했다고 3일 밝혔다.

이번 연구는 국제 최고 권위 머신러닝 학회인 ICML(International Conference on Machine Learning) 2025에 전체 제출된 논문 중 약 1%만이 선정되는 구두 논문 발표에 확정돼 뛰어난 연구 역량을 입증할 뿐만 아니라 우리 대학의 인공지능 연구 능력이 세계 최고 수준임을 다시 한번 보여주는 계기가 될 전망이다.

음성 언어 모델(SLM)은 중간에 텍스트로 변환하지 않고 음성을 직접 처리함으로써, 인간 화자 고유의 음향적 특성을 활용할 수 있어 대규모 모델에서도 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있다는 점이 큰 강점이다.

그러나 기존 모델은 음성을 아주 세밀하게 잘게 쪼개서 아주 자세한 정보까지 담는 경우, ‘음성 토큰 해상도’가 높아지고 사용하는 메모리 소비도 증가하는 문제로 인해 장시간 음성의 의미적, 화자적 일관성을 유지하기 어려웠다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 하이브리드 상태공간 모델(Hybrid State-Space Model)을 사용한 음성 언어 모델인‘스피치SSM’를 개발해 긴 음성 시퀀스를 효율적으로 처리하고 생성할 수 있게 설계했다.

이 모델은 최근 정보에 집중하는 ‘어텐션 레이어(attention layer)’와 전체 이야기 흐름(장기적인 맥락)을 오래 기억하는 ‘순환 레이어(recurrent layer)’를 교차 배치한 ‘하이브리드 구조’를 통해 긴 시간 동안 음성을 생성해도 흐름을 잃지 않고 이야기를 잘 이어간다. 또한, 메모리 사용량과 연산량이 입력 길이에 따라 급격히 증가하지 않아, 장시간의 음성을 안정적이고 효율적으로 학습하고 생성할 수 있다.

스피치SSM은 음성 데이터를 짧은 고정된 단위(윈도우)로 나눠 각 단위별로 독립적으로 처리하고, 전체 긴 음성을 만들 경우에는 다시 붙이는 방식을 활용해 쉽게 긴 음성을 만들 수 있어 무한한 길이의 음성 시퀀스(unbounded speech sequence)를 효과적으로 처리할 수 있게 했다.

또한 음성 생성 단계에서는 한 글자, 한 단어 차례대로 천천히 만들어내지 않고, 여러 부분을 한꺼번에 빠르게 만들어내는 ‘비자기회귀(Non-Autoregressive)’방식의 오디오 합성 모델(SoundStorm)을 사용해, 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있게 했다.

기존은 10초 정도 짧은 음성 모델을 평가했지만, 연구팀은 16분까지 생성할 수 있도록 자체 구축한 새로운 벤치마크 데이터셋인 ‘LibriSpeech-Long'을 기반으로 음성을 생성하는 평가 태스크를 새롭게 만들었다.

기존 음성 모델 평가 지표인 말이 문법적으로 맞는지 정도만 알려주는 PPL(Perplexity)에 비해, 연구팀은 시간이 지나면서도 내용이 잘 이어지는지 보는 'SC-L(semantic coherence over time)', 자연스럽게 들리는 정도를 시간 따라 보는 'N-MOS-T(naturalness mean opinion score over time)' 등 새로운 평가 지표들을 제안해 보다 효과적이고 정밀하게 평가했다.

새로운 평가를 통해 스피치SSM 음성 언어 모델로 생성된 음성은 긴 시간 생성에도 불구하고 초기 프롬프트에서 언급된 특정 인물이 지속적으로 등장하며, 맥락적으로 일관된 새로운 인물과 사건들이 자연스럽게 전개되는 모습을 확인했다. 이는 기존 모델들이 장시간 생성 시 쉽게 주제를 잃고 반복되는 현상을 보였던 것과 크게 대조적이다.

박세진 박사과정생은 “기존 음성 언어 모델은 장시간 생성에 한계가 있어, 실제 인간이 사용하도록 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델을 개발하는 것이 목표였다”며 “이번 연구 성과를 통해 긴 문맥에서도 일관된 내용을 유지하면서, 기존 방식보다 더 효율적이고 빠르게 실시간으로 응답할 수 있어, 다양한 음성 콘텐츠 제작과 음성비서 등 음성 AI 분야에 크게 기여할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

이 연구는 제1 저자인 우리 대학 박세진 박사과정 학생이 구글 딥마인드(Google DeepMind)와 협력해, ICML(국제 머신러닝 학회) 2025에서 7월 16일 구두 발표로 소개될 예정이다.

※ 논문제목: Long-Form Speech Generation with Spoken Language Models

※ DOI: 10.48550/arXiv.2412.18603

한편, 박세진 박사과정생은 비전, 음성, 언어를 통합하는 연구를 수행하며 CVPR(컴퓨터 비전 분야 최고 학회) 2024 하이라이트 논문 발표, 2024년 ACL(자연어 처리 분야 최고 학회)에서 우수논문상(Outstanding Paper Award) 수상 등을 통해 우수한 연구 역량을 입증한 바 있다.

[데모 페이지 링크]

https://google.github.io/tacotron/publications/speechssm/

2025.07.03 조회수 718

24시간 말하는 AI비서 가능성 여는 '스피치SSM' 개발

최근 음성 언어 모델(Spoken Language Model, SLM)은 텍스트 없이 인간의 음성을 학습해 음성의 언어적, 비언어적 정보를 이해 및 생성하는 기술로 텍스트 기반 언어 모델의 한계를 넘어서는 차세대 기술로 각광받고 있다. 하지만 기존 모델은 장시간 콘텐츠 생성이 요구되는 팟캐스트, 오디오북, 음성비서 등에서 한계가 두드러졌는데, 우리 연구진이 이런 한계를 뛰어넘어, 시간 제약 없이 일관되고 자연스러운 음성 생성을 실현한 ‘스피치SSM’을 개발하는데 성공했다.

우리 대학 전기및전자공학부 노용만 교수 연구팀의 박세진 연구원(박사과정)이 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델 ‘스피치SSM(SpeechSSM)’을 개발했다고 3일 밝혔다.

이번 연구는 국제 최고 권위 머신러닝 학회인 ICML(International Conference on Machine Learning) 2025에 전체 제출된 논문 중 약 1%만이 선정되는 구두 논문 발표에 확정돼 뛰어난 연구 역량을 입증할 뿐만 아니라 우리 대학의 인공지능 연구 능력이 세계 최고 수준임을 다시 한번 보여주는 계기가 될 전망이다.

음성 언어 모델(SLM)은 중간에 텍스트로 변환하지 않고 음성을 직접 처리함으로써, 인간 화자 고유의 음향적 특성을 활용할 수 있어 대규모 모델에서도 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있다는 점이 큰 강점이다.

그러나 기존 모델은 음성을 아주 세밀하게 잘게 쪼개서 아주 자세한 정보까지 담는 경우, ‘음성 토큰 해상도’가 높아지고 사용하는 메모리 소비도 증가하는 문제로 인해 장시간 음성의 의미적, 화자적 일관성을 유지하기 어려웠다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 하이브리드 상태공간 모델(Hybrid State-Space Model)을 사용한 음성 언어 모델인‘스피치SSM’를 개발해 긴 음성 시퀀스를 효율적으로 처리하고 생성할 수 있게 설계했다.

이 모델은 최근 정보에 집중하는 ‘어텐션 레이어(attention layer)’와 전체 이야기 흐름(장기적인 맥락)을 오래 기억하는 ‘순환 레이어(recurrent layer)’를 교차 배치한 ‘하이브리드 구조’를 통해 긴 시간 동안 음성을 생성해도 흐름을 잃지 않고 이야기를 잘 이어간다. 또한, 메모리 사용량과 연산량이 입력 길이에 따라 급격히 증가하지 않아, 장시간의 음성을 안정적이고 효율적으로 학습하고 생성할 수 있다.

스피치SSM은 음성 데이터를 짧은 고정된 단위(윈도우)로 나눠 각 단위별로 독립적으로 처리하고, 전체 긴 음성을 만들 경우에는 다시 붙이는 방식을 활용해 쉽게 긴 음성을 만들 수 있어 무한한 길이의 음성 시퀀스(unbounded speech sequence)를 효과적으로 처리할 수 있게 했다.

또한 음성 생성 단계에서는 한 글자, 한 단어 차례대로 천천히 만들어내지 않고, 여러 부분을 한꺼번에 빠르게 만들어내는 ‘비자기회귀(Non-Autoregressive)’방식의 오디오 합성 모델(SoundStorm)을 사용해, 고품질의 음성을 빠르게 생성할 수 있게 했다.

기존은 10초 정도 짧은 음성 모델을 평가했지만, 연구팀은 16분까지 생성할 수 있도록 자체 구축한 새로운 벤치마크 데이터셋인 ‘LibriSpeech-Long'을 기반으로 음성을 생성하는 평가 태스크를 새롭게 만들었다.

기존 음성 모델 평가 지표인 말이 문법적으로 맞는지 정도만 알려주는 PPL(Perplexity)에 비해, 연구팀은 시간이 지나면서도 내용이 잘 이어지는지 보는 'SC-L(semantic coherence over time)', 자연스럽게 들리는 정도를 시간 따라 보는 'N-MOS-T(naturalness mean opinion score over time)' 등 새로운 평가 지표들을 제안해 보다 효과적이고 정밀하게 평가했다.

새로운 평가를 통해 스피치SSM 음성 언어 모델로 생성된 음성은 긴 시간 생성에도 불구하고 초기 프롬프트에서 언급된 특정 인물이 지속적으로 등장하며, 맥락적으로 일관된 새로운 인물과 사건들이 자연스럽게 전개되는 모습을 확인했다. 이는 기존 모델들이 장시간 생성 시 쉽게 주제를 잃고 반복되는 현상을 보였던 것과 크게 대조적이다.

박세진 박사과정생은 “기존 음성 언어 모델은 장시간 생성에 한계가 있어, 실제 인간이 사용하도록 장시간 음성 생성이 가능한 음성 언어 모델을 개발하는 것이 목표였다”며 “이번 연구 성과를 통해 긴 문맥에서도 일관된 내용을 유지하면서, 기존 방식보다 더 효율적이고 빠르게 실시간으로 응답할 수 있어, 다양한 음성 콘텐츠 제작과 음성비서 등 음성 AI 분야에 크게 기여할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

이 연구는 제1 저자인 우리 대학 박세진 박사과정 학생이 구글 딥마인드(Google DeepMind)와 협력해, ICML(국제 머신러닝 학회) 2025에서 7월 16일 구두 발표로 소개될 예정이다.

※ 논문제목: Long-Form Speech Generation with Spoken Language Models

※ DOI: 10.48550/arXiv.2412.18603

한편, 박세진 박사과정생은 비전, 음성, 언어를 통합하는 연구를 수행하며 CVPR(컴퓨터 비전 분야 최고 학회) 2024 하이라이트 논문 발표, 2024년 ACL(자연어 처리 분야 최고 학회)에서 우수논문상(Outstanding Paper Award) 수상 등을 통해 우수한 연구 역량을 입증한 바 있다.

[데모 페이지 링크]

https://google.github.io/tacotron/publications/speechssm/

2025.07.03 조회수 718 AI가 여론 조작? 한국어 'AI 생성 댓글' 탐지 기술 개발

생성형 AI 기술이 발전하면서 이를 악용한 온라인 여론 조작 우려가 커지고 있다. 이에 따른 AI 생성글 탐지 기술도 개발되었는데 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발돼, 짧고(평균 51자), 구어체 표현이 많은 한국어 뉴스 댓글에는 적용이 어려웠다. 우리 연구진이 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 국가보안기술연구소(국보연)와 협력해, 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술 'XDAC'를 세계 최초로 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 생성형 AI는 뉴스 기사 맥락에 맞춰 감정과 논조까지 조절할 수 있으며, 몇 시간 만에 수십만 개의 댓글을 자동 생성할 수 있어 여론 조작에 악용될 수 있다. OpenAI의 GPT-4o API를 기준으로 하면 댓글 1개 생성 비용은 약 1원 수준이며, 국내 주요 뉴스 플랫폼의 하루 평균 댓글 수인 20만 개를 생성하는 데 단 20만 원이면 가능할 정도다. 공개 LLM은 자체 GPU 인프라만 갖추면 사실상 무상으로도 대량의 댓글 생성을 수행할 수 있다.

연구팀은 AI 생성 댓글과 사람 작성 댓글을 사람이 구별할 수 있는지 실험했다. 총 210개의 댓글을 평가한 결과, AI 생성 댓글의 67%를 사람이 작성한 것으로 착각했고, 실제 사람 작성 댓글도 73%만 정확히 구분해냈다. 즉, 사람조차 AI 생성 댓글을 정확히 구별하기 어려운 수준에 이르렀다는 의미다. AI 생성 댓글은 오히려 기사 맥락 관련성(95% vs 87%), 문장 유창성(71% vs 45%), 편향성 인식(33% vs 50%)에서 사람 작성 댓글보다 높은 평가를 받았다.

그동안 AI 생성글 탐지 기술은 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발되어 한국어의 짧은 댓글에는 적용이 어려웠다. 짧은 댓글은 통계적 특징이 불충분하고, 이모지·비속어·반복 문자 등 비정형 구어 표현이 많아 기존 탐지 모델이 효과적으로 작동하지 않는다. 또한, 현실적인 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋이 부족하고, 기존의 단순한 프롬프팅 방식으로는 다양하고 실제적인 댓글을 생성하는 데 한계가 있었다.

이에 연구팀은 ▲14종의 다양한 LLM 활용 ▲자연스러움 강화 ▲세밀한 감정 제어 ▲참조자료를 통한 증강 생성의 네 가지 전략을 적용한 AI 댓글 생성 프레임워크를 개발해, 실제 이용자 스타일을 모방한 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋을 구축하고 이 중 일부를 벤치마크 데이터셋으로 공개했다. 또 설명 가능한 AI(XAI) 기법을 적용해 언어 표현을 정밀 분석한 결과, AI 생성 댓글에는 사람과 다른 고유한 말투 패턴이 있음을 확인했다.

예를 들어, AI는 "것 같다", "에 대해" 등 형식적 표현과 높은 접속어 사용률을 보였고, 사람은 반복 문자(ㅋㅋㅋㅋ), 감정 표현, 줄바꿈, 특수기호 등 자유로운 구어체 표현을 즐겨 사용했다.

특수문자 사용에서도 AI는 전 세계적으로 통용되는 표준화된 이모지를 주로 사용하는 반면, 사람은 한국어 자음(ㅋ, ㅠ, ㅜ 등)이나 특수 기호(ㆍ, ♡, ★, • 등) 등 문화적 특수성이 담긴 다양한 문자를 활용했다.

특히, 서식 문자(줄바꿈, 여러 칸 띄어쓰기 등) 사용에서 사람 작성 댓글의 26%는 이런 서식 문자를 포함했지만, AI 생성 댓글은 단 1%만 사용했다. 반복 문자(예: ㅋㅋㅋㅋ, ㅎㅎㅎㅎ 등) 사용 비율도 사람 작성 댓글이 52%로, AI 생성 댓글(12%)보다 훨씬 높았다.

XDAC는 이러한 차이를 정교하게 반영해 탐지 성능을 높였다. 줄바꿈, 공백 등 서식 문자를 변환하고, 반복 문자 패턴을 기계가 이해할 수 있도록 변환하는 방식이 적용됐다. 또 각 LLM의 고유 말투 특징을 파악해 어떤 AI 모델이 댓글을 생성했는지도 식별 가능하게 설계됐다.

이러한 최적화로 XDAC는 AI 생성 댓글 탐지에서 98.5% F1 점수로 기존 연구 대비 68% 성능을 향상시켰으며, 댓글 생성 LLM 식별에서도 84.3% F1 성능을 기록했다.

고우영 선임연구원은 "이번 연구는 생성형 AI가 작성한 짧은 댓글을 높은 정확도로 탐지하고, 생성 모델까지 식별할 수 있는 세계 최초 기술"이라며 "AI 기반 여론 조작 대응의 기술적 기반을 마련한 데 큰 의의가 있다"고 강조했다.

연구팀은 XDAC의 탐지 기술이 단순 판별을 넘어 심리적 억제 장치로도 작용할 수 있다고 설명했다. 마치 음주단속, 마약 검사, CCTV 설치 등이 범죄 억제 효과를 가지듯, 정밀 탐지 기술의 존재 자체가 AI 악용 시도를 줄일 수 있다는 것이다.

XDAC는 플랫폼 사업자가 의심스러운 계정이나 조직적 여론 조작 시도를 정밀 감시·대응하는 데 활용될 수 있으며, 향후 실시간 감시 시스템이나 자동 대응 알고리즘으로 확장 가능성이 크다.

이번 연구는 설명가능 인공지능(XAI) 기반 탐지 프레임워크를 제안한 것이 핵심이며, 인공지능 자연어처리 분야 최고 권위 학술대회인 7월 27일부터 개최되는 'ACL 2025' 메인 콘퍼런스에 채택되며 기술력을 인정받았다.

※논문 제목: XDAC: XAI-Driven Detection and Attribution of LLM-Generated News Comments in Korean

※논문원본: https://github.com/airobotlab/XDAC/blob/main/paper/250611_XDAC_ACL2025_camera_ready.pdf

이번 연구는 우리 대학 김용대 교수의 지도 아래 국보연 소속이자 우리 대학 박사과정인 고우영 선임연구원이 제1 저자로 참여했으며, 성균관대학교 김형식 교수와 우리 대학 오혜연 교수가 공동 연구자로 참여했다.

2025.06.24 조회수 1970

AI가 여론 조작? 한국어 'AI 생성 댓글' 탐지 기술 개발

생성형 AI 기술이 발전하면서 이를 악용한 온라인 여론 조작 우려가 커지고 있다. 이에 따른 AI 생성글 탐지 기술도 개발되었는데 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발돼, 짧고(평균 51자), 구어체 표현이 많은 한국어 뉴스 댓글에는 적용이 어려웠다. 우리 연구진이 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술을 개발해서 화제다.

우리 대학 전기및전자공학부 김용대 교수 연구팀이 국가보안기술연구소(국보연)와 협력해, 한국어 AI 생성 댓글을 탐지하는 기술 'XDAC'를 세계 최초로 개발했다고 23일 밝혔다.

최근 생성형 AI는 뉴스 기사 맥락에 맞춰 감정과 논조까지 조절할 수 있으며, 몇 시간 만에 수십만 개의 댓글을 자동 생성할 수 있어 여론 조작에 악용될 수 있다. OpenAI의 GPT-4o API를 기준으로 하면 댓글 1개 생성 비용은 약 1원 수준이며, 국내 주요 뉴스 플랫폼의 하루 평균 댓글 수인 20만 개를 생성하는 데 단 20만 원이면 가능할 정도다. 공개 LLM은 자체 GPU 인프라만 갖추면 사실상 무상으로도 대량의 댓글 생성을 수행할 수 있다.

연구팀은 AI 생성 댓글과 사람 작성 댓글을 사람이 구별할 수 있는지 실험했다. 총 210개의 댓글을 평가한 결과, AI 생성 댓글의 67%를 사람이 작성한 것으로 착각했고, 실제 사람 작성 댓글도 73%만 정확히 구분해냈다. 즉, 사람조차 AI 생성 댓글을 정확히 구별하기 어려운 수준에 이르렀다는 의미다. AI 생성 댓글은 오히려 기사 맥락 관련성(95% vs 87%), 문장 유창성(71% vs 45%), 편향성 인식(33% vs 50%)에서 사람 작성 댓글보다 높은 평가를 받았다.

그동안 AI 생성글 탐지 기술은 대부분 영어로 된 장문의 정형화된 글을 기반으로 개발되어 한국어의 짧은 댓글에는 적용이 어려웠다. 짧은 댓글은 통계적 특징이 불충분하고, 이모지·비속어·반복 문자 등 비정형 구어 표현이 많아 기존 탐지 모델이 효과적으로 작동하지 않는다. 또한, 현실적인 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋이 부족하고, 기존의 단순한 프롬프팅 방식으로는 다양하고 실제적인 댓글을 생성하는 데 한계가 있었다.

이에 연구팀은 ▲14종의 다양한 LLM 활용 ▲자연스러움 강화 ▲세밀한 감정 제어 ▲참조자료를 통한 증강 생성의 네 가지 전략을 적용한 AI 댓글 생성 프레임워크를 개발해, 실제 이용자 스타일을 모방한 한국어 AI 생성 댓글 데이터셋을 구축하고 이 중 일부를 벤치마크 데이터셋으로 공개했다. 또 설명 가능한 AI(XAI) 기법을 적용해 언어 표현을 정밀 분석한 결과, AI 생성 댓글에는 사람과 다른 고유한 말투 패턴이 있음을 확인했다.

예를 들어, AI는 "것 같다", "에 대해" 등 형식적 표현과 높은 접속어 사용률을 보였고, 사람은 반복 문자(ㅋㅋㅋㅋ), 감정 표현, 줄바꿈, 특수기호 등 자유로운 구어체 표현을 즐겨 사용했다.

특수문자 사용에서도 AI는 전 세계적으로 통용되는 표준화된 이모지를 주로 사용하는 반면, 사람은 한국어 자음(ㅋ, ㅠ, ㅜ 등)이나 특수 기호(ㆍ, ♡, ★, • 등) 등 문화적 특수성이 담긴 다양한 문자를 활용했다.

특히, 서식 문자(줄바꿈, 여러 칸 띄어쓰기 등) 사용에서 사람 작성 댓글의 26%는 이런 서식 문자를 포함했지만, AI 생성 댓글은 단 1%만 사용했다. 반복 문자(예: ㅋㅋㅋㅋ, ㅎㅎㅎㅎ 등) 사용 비율도 사람 작성 댓글이 52%로, AI 생성 댓글(12%)보다 훨씬 높았다.

XDAC는 이러한 차이를 정교하게 반영해 탐지 성능을 높였다. 줄바꿈, 공백 등 서식 문자를 변환하고, 반복 문자 패턴을 기계가 이해할 수 있도록 변환하는 방식이 적용됐다. 또 각 LLM의 고유 말투 특징을 파악해 어떤 AI 모델이 댓글을 생성했는지도 식별 가능하게 설계됐다.

이러한 최적화로 XDAC는 AI 생성 댓글 탐지에서 98.5% F1 점수로 기존 연구 대비 68% 성능을 향상시켰으며, 댓글 생성 LLM 식별에서도 84.3% F1 성능을 기록했다.

고우영 선임연구원은 "이번 연구는 생성형 AI가 작성한 짧은 댓글을 높은 정확도로 탐지하고, 생성 모델까지 식별할 수 있는 세계 최초 기술"이라며 "AI 기반 여론 조작 대응의 기술적 기반을 마련한 데 큰 의의가 있다"고 강조했다.

연구팀은 XDAC의 탐지 기술이 단순 판별을 넘어 심리적 억제 장치로도 작용할 수 있다고 설명했다. 마치 음주단속, 마약 검사, CCTV 설치 등이 범죄 억제 효과를 가지듯, 정밀 탐지 기술의 존재 자체가 AI 악용 시도를 줄일 수 있다는 것이다.

XDAC는 플랫폼 사업자가 의심스러운 계정이나 조직적 여론 조작 시도를 정밀 감시·대응하는 데 활용될 수 있으며, 향후 실시간 감시 시스템이나 자동 대응 알고리즘으로 확장 가능성이 크다.

이번 연구는 설명가능 인공지능(XAI) 기반 탐지 프레임워크를 제안한 것이 핵심이며, 인공지능 자연어처리 분야 최고 권위 학술대회인 7월 27일부터 개최되는 'ACL 2025' 메인 콘퍼런스에 채택되며 기술력을 인정받았다.

※논문 제목: XDAC: XAI-Driven Detection and Attribution of LLM-Generated News Comments in Korean

※논문원본: https://github.com/airobotlab/XDAC/blob/main/paper/250611_XDAC_ACL2025_camera_ready.pdf

이번 연구는 우리 대학 김용대 교수의 지도 아래 국보연 소속이자 우리 대학 박사과정인 고우영 선임연구원이 제1 저자로 참여했으며, 성균관대학교 김형식 교수와 우리 대학 오혜연 교수가 공동 연구자로 참여했다.

2025.06.24 조회수 1970 ‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19 조회수 1074

‘뻔하지 않은 창의적인 의자’그리는 AI 기술 개발

최근 텍스트 기반 이미지 생성 모델은 자연어로 제공된 설명만으로도 고해상도·고품질 이미지를 자동 생성할 수 있다. 하지만, 대표적인 예인 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 모델에서 ‘창의적인’이라는 텍스트를 입력했을 경우, 창의적인 이미지 생성은 아직은 제한적인 수준이다. KAIST 연구진이 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion) 등 텍스트 기반 이미지 생성 모델에 별도 학습 없이 창의성을 강화할 수 있는 기술을 개발해, 예컨대 뻔하지 않은 창의적인 의자 디자인도 인공지능이 스스로 그려낼 수 있게 됐다.

우리 대학 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 네이버(NAVER) AI Lab과 공동 연구를 통해, 추가적 학습 없이 인공지능(AI) 생성 모델의 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다.

최 교수 연구팀은 텍스트 기반 이미지 생성 모델의 내부 특징 맵을 증폭해 창의적 생성을 강화하는 기술을 개발했다. 또한, 모델 내부의 얕은 블록들이 창의적 생성에 중요한 역할을 한다는 것을 발견하고, 특징 맵을 주파수 영역으로 변환 후, 높은 주파수 영역에 해당하는 부분의 값을 증폭하면 노이즈나 작게 조각난 색깔 패턴의 형태를 유발하는 것을 확인했다. 이에 따라, 연구팀은 얕은 블록의 낮은 주파수 영역을 증폭함으로써 효과적으로 창의적 생성을 강화할 수 있음을 보였다.

연구팀은 창의성을 정의하는 두 가지 핵심 요소인 독창성과 유용성을 모두 고려해, 생성 모델 내부의 각 블록 별로 최적의 증폭 값을 자동으로 선택하는 알고리즘을 제시했다.

개발된 알고리즘을 통해 사전 학습된 스테이블 디퓨전 모델의 내부 특징 맵을 적절히 증폭해 추가적인 분류 데이터나 학습 없이 창의적 생성을 강화할 수 있었다.

연구팀은 개발된 알고리즘을 사용하면 기존 모델 대비 더욱 참신하면서도 유용성이 크게 저하되지 않은 이미지를 생성할 수 있음을 다양한 측정치를 활용해 정량적으로 입증했다.

특히, 스테이블 디퓨전 XL(SDXL) 모델의 이미지 생성 속도를 대폭 향상하기 위해 개발된 SDXL-Turbo 모델에서 발생하는 모드 붕괴 문제를 완화함으로써 이미지 다양성이 증가한 것을 확인했다. 나아가, 사용자 연구를 통해 사람이 직접 평가했을 때도 기존 방법에 비해 유용성 대비 참신성이 크게 향상됨을 입증했다.

공동 제1 저자인 KAIST 한지연, 권다희 박사과정은 "생성 모델을 새로 학습하거나 미세조정 학습하지 않고 생성 모델의 창의적인 생성을 강화하는 최초의 방법론ˮ이라며 "학습된 인공지능 생성 모델 내부에 잠재된 창의성을 특징 맵 조작을 통해 강화할 수 있음을 보였다ˮ 라고 말했다.

이어 “이번 연구는 기존 학습된 모델에서도 텍스트만으로 창의적 이미지를 손쉽게 생성할 수 있게 됐으며, 이를 통해 창의적인 상품 디자인 등 다양한 분야에서 새로운 영감을 제공하고, 인공지능 모델이 창의적 생태계에서 실질적으로 유용하게 활용될 수 있도록 기여할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

KAIST 김재철AI대학원 한지연 박사과정과 권다희 박사과정이 공동 제1 저자로 참여한 이번 연구는 국제 학술지 `국제 컴퓨터 비전 및 패턴인식 학술대회 (IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR)’에서 6월 15일 발표됐다.

※논문명 : Enhancing Creative Generation on Stable Diffusion-based Models

※DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.23538

한편 이번 연구는 KAIST-네이버 초창의적 AI 연구센터, 과학기술정보통신부의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받은 혁신성장동력프로젝트 설명가능인공지능, AI 연구거점 프로젝트, 점차 강화되고 있는 윤리 정책에 발맞춰 유연하게 진화하는 인공지능 기술 개발 연구 및 KAIST 인공지능 대학원 프로그램과제의 지원을 받았고 방위사업청과 국방과학연구소의 지원으로 KAIST 미래 국방 인공지능 특화연구센터에서 수행됐다.

2025.06.19 조회수 1074 챗GPT 등 대형 AI모델 학습 최적화 시뮬레이션 개발

최근 챗GPT, 딥시크(DeepSeek) 등 초거대 인공지능(AI) 모델이 다양한 분야에서 활용되며 주목받고 있다. 이러한 대형 언어 모델은 수만 개의 데이터센터용 GPU를 갖춘 대규모 분산 시스템에서 학습되는데, GPT-4의 경우 모델을 학습하는 데 소모되는 비용은 약 1,400억 원에 육박하는 것으로 추산된다. 한국 연구진이 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 최적의 병렬화 구성을 도출하도록 돕는 기술을 개발했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원과 공동연구를 통해, 대규모 분산 시스템에서 대형 언어 모델(LLM)의 학습 시간을 예측하고 최적화할 수 있는 시뮬레이션 프레임워크(이하 vTrain)를 개발했다고 13일 밝혔다.

대형 언어 모델 학습 효율을 높이려면 최적의 분산 학습 전략을 찾는 것이 필수적이다. 그러나 가능한 전략의 경우의 수가 방대할 뿐 아니라 실제 환경에서 각 전략의 성능을 테스트하는 데는 막대한 비용과 시간이 들어간다.

이에 따라 현재 대형 언어 모델을 학습하는 기업들은 일부 경험적으로 검증된 소수의 전략만을 사용하고 있다. 이는 GPU 활용의 비효율성과 불필요한 비용 증가를 초래하지만, 대규모 시스템을 위한 시뮬레이션 기술이 부족해 기업들이 문제를 효과적으로 해결하지 못하고 있는 상황이다.

이에 유민수 교수 연구팀은 vTrain을 개발해 대형 언어 모델의 학습 시간을 정확히 예측하고, 다양한 분산 병렬화 전략을 빠르게 탐색할 수 있도록 했다.

연구팀은 실제 다중 GPU 환경에서 다양한 대형 언어 모델 학습 시간 실측값과 vTrain의 예측값을 비교한 결과, 단일 노드에서 평균 절대 오차(MAPE) 8.37%, 다중 노드에서 14.73%의 정확도로 학습 시간을 예측할 수 있음을 검증했다.

연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원와 공동연구를 진행하여 vTrain 프레임워크와 1,500개 이상의 실제 학습 시간 측정 데이터를 오픈소스로 공개(https://github.com/VIA-Research/vTrain)하여 AI 연구자와 기업이 이를 자유롭게 활용할 수 있도록 했다.

유민수 교수는 “vTrain은 프로파일링 기반 시뮬레이션 기법으로 기존 경험적 방식 대비 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 학습 전략을 탐색하였으며 오픈소스를 공개하였다. 이를 통해 기업들은 초거대 인공지능 모델 학습 비용을 효율적으로 절감할 것이다”라고 말했다.

이 연구 결과는 방제현 박사과정이 제1 저자로 참여하였고 컴퓨터 아키텍처 분야의 최우수 학술대회 중 하나인 미국 전기전자공학회(IEEE)·전산공학회(ACM) 공동 마이크로아키텍처 국제 학술대회(MICRO)에서 지난 11월 발표됐다. (논문제목: vTrain: A Simulation Framework for Evaluating Cost-Effective and Compute-Optimal Large Language Model Training, https://doi.org/10.1109/MICRO61859.2024.00021)

이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행되었으며, 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW컴퓨팅산업원천기술개발(SW스타랩) 사업으로 연구개발한 결과물이다.

2025.03.13 조회수 3519

챗GPT 등 대형 AI모델 학습 최적화 시뮬레이션 개발

최근 챗GPT, 딥시크(DeepSeek) 등 초거대 인공지능(AI) 모델이 다양한 분야에서 활용되며 주목받고 있다. 이러한 대형 언어 모델은 수만 개의 데이터센터용 GPU를 갖춘 대규모 분산 시스템에서 학습되는데, GPT-4의 경우 모델을 학습하는 데 소모되는 비용은 약 1,400억 원에 육박하는 것으로 추산된다. 한국 연구진이 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 최적의 병렬화 구성을 도출하도록 돕는 기술을 개발했다.

우리 대학 전기및전자공학부 유민수 교수 연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원과 공동연구를 통해, 대규모 분산 시스템에서 대형 언어 모델(LLM)의 학습 시간을 예측하고 최적화할 수 있는 시뮬레이션 프레임워크(이하 vTrain)를 개발했다고 13일 밝혔다.

대형 언어 모델 학습 효율을 높이려면 최적의 분산 학습 전략을 찾는 것이 필수적이다. 그러나 가능한 전략의 경우의 수가 방대할 뿐 아니라 실제 환경에서 각 전략의 성능을 테스트하는 데는 막대한 비용과 시간이 들어간다.

이에 따라 현재 대형 언어 모델을 학습하는 기업들은 일부 경험적으로 검증된 소수의 전략만을 사용하고 있다. 이는 GPU 활용의 비효율성과 불필요한 비용 증가를 초래하지만, 대규모 시스템을 위한 시뮬레이션 기술이 부족해 기업들이 문제를 효과적으로 해결하지 못하고 있는 상황이다.

이에 유민수 교수 연구팀은 vTrain을 개발해 대형 언어 모델의 학습 시간을 정확히 예측하고, 다양한 분산 병렬화 전략을 빠르게 탐색할 수 있도록 했다.

연구팀은 실제 다중 GPU 환경에서 다양한 대형 언어 모델 학습 시간 실측값과 vTrain의 예측값을 비교한 결과, 단일 노드에서 평균 절대 오차(MAPE) 8.37%, 다중 노드에서 14.73%의 정확도로 학습 시간을 예측할 수 있음을 검증했다.

연구팀은 삼성전자 삼성종합기술원와 공동연구를 진행하여 vTrain 프레임워크와 1,500개 이상의 실제 학습 시간 측정 데이터를 오픈소스로 공개(https://github.com/VIA-Research/vTrain)하여 AI 연구자와 기업이 이를 자유롭게 활용할 수 있도록 했다.

유민수 교수는 “vTrain은 프로파일링 기반 시뮬레이션 기법으로 기존 경험적 방식 대비 GPU 사용률을 높이고 학습 비용을 절감할 수 있는 학습 전략을 탐색하였으며 오픈소스를 공개하였다. 이를 통해 기업들은 초거대 인공지능 모델 학습 비용을 효율적으로 절감할 것이다”라고 말했다.

이 연구 결과는 방제현 박사과정이 제1 저자로 참여하였고 컴퓨터 아키텍처 분야의 최우수 학술대회 중 하나인 미국 전기전자공학회(IEEE)·전산공학회(ACM) 공동 마이크로아키텍처 국제 학술대회(MICRO)에서 지난 11월 발표됐다. (논문제목: vTrain: A Simulation Framework for Evaluating Cost-Effective and Compute-Optimal Large Language Model Training, https://doi.org/10.1109/MICRO61859.2024.00021)

이번 연구는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단, 정보통신기획평가원, 그리고 삼성전자의 지원을 받아 수행되었으며, 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW컴퓨팅산업원천기술개발(SW스타랩) 사업으로 연구개발한 결과물이다.

2025.03.13 조회수 3519 챗GPT를 이용한 개인정보 악용 가능성 규명

최근 인공지능 기술의 발전으로 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(이하 LLM)은 단순한 챗봇을 넘어 자율적인 에이전트로 발전하고 있다. 구글(Google)은 최근 인공지능 기술을 무기나 감시에 활용하지 않겠다는 기존의 약속을 철회해 인공지능 악용 가능성에 대한 논란이 불거진 점을 상기시키며, 연구진이 LLM 에이전트가 개인정보 수집 및 피싱 공격 등에 활용될 수 있음을 입증했다.

우리 대학 전기및전자공학부 신승원 교수, 김재철 AI 대학원 이기민 교수 공동연구팀이 실제 환경에서 LLM이 사이버 공격에 악용될 가능성을 실험적으로 규명했다고 25일 밝혔다.

현재 OpenAI, 구글 AI 등과 같은 상용 LLM 서비스는 LLM이 사이버 공격에 사용되는 것을 막기 위한 방어 기법을 자체적으로 탑재하고 있다. 그러나 연구팀의 실험 결과, 이러한 방어 기법이 존재함에도 불구하고 쉽게 우회해 악의적인 사이버 공격을 수행할 수 있음이 확인됐다.

기존의 공격자들이 시간과 노력이 많이 필요한 공격을 수행했던 것과는 달리, LLM 에이전트는 이를 평균 5~20초 내에 30~60원(2~4센트) 수준의 비용으로 개인정보 탈취 등이 자동으로 가능하다는 점에서 새로운 위협 요소로 부각되고 있다.

연구 결과에 따르면, LLM 에이전트는 목표 대상의 개인정보를 최대 95.9%의 정확도로 수집할 수 있었다. 또한, 저명한 교수를 사칭한 허위 게시글 생성 실험에서는 최대 93.9%의 게시글이 진짜로 인식됐다.

뿐만 아니라, 피해자의 이메일 주소만을 이용해 피해자에게 최적화된 정교한 피싱 이메일을 생성할 수 있었으며, 실험 참가자들이 이러한 피싱 이메일 내의 링크를 클릭할 확률이 46.67%까지 증가하는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 기반 자동화 공격의 심각성을 시사한다.

제1 저자인 김한나 연구원은 "LLM에게 주어지는 능력이 많아질수록 사이버 공격의 위협이 기하급수적으로 커진다는 것이 확인됐다”며, "LLM 에이전트의 능력을 고려한 확장 가능한 보안 장치가 필요하다”고 말했다.

신승원 교수는 “이번 연구는 정보 보안 및 AI 정책 개선에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대되며, 연구팀은 LLM 서비스 제공업체 및 연구기관과 협력하여 보안 대책을 논의할 계획이다”라고 밝혔다.

전기및전자공학부 김한나 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 컴퓨터 보안 분야의 최고 학회 중 하나인 국제 학술대회 USENIX Security Symposium 2025에 게재될 예정이다. (논문명: "When LLMs Go Online: The Emerging Threat of Web-Enabled LLMs") DOI: 10.48550/arXiv.2410.14569

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원, 과학기술정보통신부 및 광주광역시의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.24 조회수 3964

챗GPT를 이용한 개인정보 악용 가능성 규명

최근 인공지능 기술의 발전으로 챗GPT와 같은 대형 언어 모델(이하 LLM)은 단순한 챗봇을 넘어 자율적인 에이전트로 발전하고 있다. 구글(Google)은 최근 인공지능 기술을 무기나 감시에 활용하지 않겠다는 기존의 약속을 철회해 인공지능 악용 가능성에 대한 논란이 불거진 점을 상기시키며, 연구진이 LLM 에이전트가 개인정보 수집 및 피싱 공격 등에 활용될 수 있음을 입증했다.

우리 대학 전기및전자공학부 신승원 교수, 김재철 AI 대학원 이기민 교수 공동연구팀이 실제 환경에서 LLM이 사이버 공격에 악용될 가능성을 실험적으로 규명했다고 25일 밝혔다.

현재 OpenAI, 구글 AI 등과 같은 상용 LLM 서비스는 LLM이 사이버 공격에 사용되는 것을 막기 위한 방어 기법을 자체적으로 탑재하고 있다. 그러나 연구팀의 실험 결과, 이러한 방어 기법이 존재함에도 불구하고 쉽게 우회해 악의적인 사이버 공격을 수행할 수 있음이 확인됐다.

기존의 공격자들이 시간과 노력이 많이 필요한 공격을 수행했던 것과는 달리, LLM 에이전트는 이를 평균 5~20초 내에 30~60원(2~4센트) 수준의 비용으로 개인정보 탈취 등이 자동으로 가능하다는 점에서 새로운 위협 요소로 부각되고 있다.

연구 결과에 따르면, LLM 에이전트는 목표 대상의 개인정보를 최대 95.9%의 정확도로 수집할 수 있었다. 또한, 저명한 교수를 사칭한 허위 게시글 생성 실험에서는 최대 93.9%의 게시글이 진짜로 인식됐다.

뿐만 아니라, 피해자의 이메일 주소만을 이용해 피해자에게 최적화된 정교한 피싱 이메일을 생성할 수 있었으며, 실험 참가자들이 이러한 피싱 이메일 내의 링크를 클릭할 확률이 46.67%까지 증가하는 것으로 나타났다. 이는 인공지능 기반 자동화 공격의 심각성을 시사한다.

제1 저자인 김한나 연구원은 "LLM에게 주어지는 능력이 많아질수록 사이버 공격의 위협이 기하급수적으로 커진다는 것이 확인됐다”며, "LLM 에이전트의 능력을 고려한 확장 가능한 보안 장치가 필요하다”고 말했다.

신승원 교수는 “이번 연구는 정보 보안 및 AI 정책 개선에 중요한 기초 자료로 활용될 것으로 기대되며, 연구팀은 LLM 서비스 제공업체 및 연구기관과 협력하여 보안 대책을 논의할 계획이다”라고 밝혔다.

전기및전자공학부 김한나 박사과정이 제1 저자로 참여한 이번 연구는 컴퓨터 보안 분야의 최고 학회 중 하나인 국제 학술대회 USENIX Security Symposium 2025에 게재될 예정이다. (논문명: "When LLMs Go Online: The Emerging Threat of Web-Enabled LLMs") DOI: 10.48550/arXiv.2410.14569

한편 이번 연구는 정보통신기획평가원, 과학기술정보통신부 및 광주광역시의 지원을 받아 수행됐다.

2025.02.24 조회수 3964 기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13 조회수 3595

기후 변화가 뎅기열 확산 가속한다

뎅기열이 전 세계적으로 역대 최고 확산세를 기록하고 있는 가운데, 기후 변화가 뎅기열 확산을 가속한다는 분석이 나왔다. 우리 대학 수리과학과 김재경 교수 연구팀이 자체 개발한 수학 모델로 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 영향을 분석한 결과, 필리핀의 기온 상승과 강우 패턴 변화가 뎅기열 발생 증가와 밀접한 관련이 있음을 밝혀냈다.

뎅기열은 모기를 통해 전파되는 바이러스성 감염병이다. 세계보건기구(WHO)에 보고된 감염 사례만 2000년 50만 명에서 2019년 520만 명으로 20년 만에 10배가량 가까이 증가했다. 급격한 증가의 주요 원인으로는 기후 변화가 지목된다. 이상 고온 현상과 극단 강우 현상이 모기 번식에 유리한 환경을 조성하기 때문이다.

하지만 기후 요인과 뎅기열 발병 사이의 복잡한 상호작용에 대한 이해는 아직 제한적이다. 특히, 강우량의 영향에 대해서는 학계의 오랜 논쟁이 있어 왔다. 높은 강우량이 뎅기열 발병을 유발한다는 결과와 억제한다는 결과가 비슷한 숫자로 존재하기 때문이다.

제1 저자인 올리비아 카위딩 연구원은 “이런 모순된 결과는 기존 연구가 기후와 뎅기열 간의 상호작용을 단순히 상관관계나 선형 회귀 모델에 기반해 분석했기 때문”이라며 “우리 연구진은 기존 방식을 넘어 비선형적이고 복합적인 기후 요인의 영향이 정확히 예측할 수 있는 도구를 활용해 연구를 진행했다”고 설명했다.

연구진은 자체 개발한 인과관계 추정 방법론인 ‘GOBI(General ODE-Based Inference)’를 활용해 2015~2019년 필리핀 16개 지역의 기후 및 뎅기열 데이터를 분석했다. 분석 결과, 모든 지역에서 기온 상승이 뎅기열 발병을 증가시키는 주요 요인으로 작용했다.

반면, 강우량의 경우 지역에 따라 서로 다른 영향을 미쳤다. 동부 지역에서는 강우량 증가가 뎅기열 발병을 증가시키는 경향을 보였으나, 서부 지역에서는 감소시키는 경향이 나타났다.

이어 연구진은 강우의 효과가 지역별로 달라지는 원인도 찾아냈다. ‘건기의 규칙성’이 강우와 뎅기열 발병 간의 관계를 결정짓는 중요한 요인이었다. 건기가 규칙적으로 유지되는 지역(서부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 억제했지만, 규칙성이 약화된 지역(동부)에서는 강우가 뎅기열 발병을 촉진했다.

건기가 규칙적인 지역에서는 건기 동안 물이 고여 있는 모기 서식지가 강우에 의해 쉽게 제거돼 뎅기열 발생을 억제하는 ‘플러싱 효과(Flushing Effect)’가 강하게 나타난다. 이와 달리 건기가 불규칙적인 지역에서는 강우가 산발적으로 발생해 플러싱 효과가 약화되고, 오히려 모기 번식지를 형성해 뎅기열 발생을 촉진한다는 것이다.

이번 연구는 기후 변화가 뎅기열 발병에 미치는 복잡한 영향을 이해하고, 지역별 특성을 고려한 맞춤형 공중보건 전략을 설계하는 데 중요한 과학적 근거를 제공했다는 의미가 있다. 연구진은 필리핀 외의 지역으로 확장해 푸에르토리코 등 다른 지역에서도 유사한 패턴이 나타남을 확인했다. 다양한 기후 환경에 적용 가능한 일반성을 지닌다는 의미다.

연구를 이끈 김재경 교수는 “‘건기의 규칙성’은 기존 연구에서 간과된 부분으로 우리 연구는 뎅기열 발병에 대한 새로운 해석을 제공했다는 의미가 높다”며 “기후 변화가 뎅기열, 말라리아, 독감, 지카 등 기후 민감 질병에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 전환점을 제시한 것으로, 향후 자원 배분 및 예방 전략 수립을 위한 핵심 정보로 사용되길 바란다”고 말했다.

연구결과는 2월 13일(목) 04시(한국시간) 국제학술지 ‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’온라인판에 실렸다.

2025.02.13 조회수 3595 논문 마이닝부터 합성 조건 추천까지, MOF 연구를 혁신하는 대규모 언어 모델

우리 연구진이 챗GPT를 활용해 금속 유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs) 연구 논문에서 실험 데이터를 자동으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(이하 L2M3)을 개발했다. L2M3는 MOF의 합성 조건 및 물성 정보를 체계적으로 수집하며, 분류, 정보 식별 및 데이터 추출 작업에서 각각 98.3%, 97.3%, 95.3%의 높은 정확도를 기록했다. 또한, 추출한 데이터를 기반으로 MOF의 합성 조건을 추천하는 시스템을 개발하여 연구자들의 실험 과정 최적화를 지원하고 있어 화제가 되고 있다.

우리 대학 생명화학공학과 김지한 교수 연구팀이 대규모 언어 모델(이하 LLMs) 급격한 발전에 주목하며, 이를 활용을 통해 금속 유기 골격체 문헌에서 MOF의 합성 및 물성 정보를 대량으로 추출하는 데이터 마이닝 툴(L2M3)를 개발했다고 7일 발표했다.

최근 MOF에 대한 연구들이 활발히 진행되어 MOF 실험 데이터가 축적되고 있다. 이에 따라 MOF 연구의 발전을 위해서는 신뢰할 수 있는 실험 데이터 확보가 필수적이며, 특히 논문에 산재한 합성 조건과 물성 정보를 효과적으로 정리하는 것이 큰 과제로 남아 있다. 기존에도 MOF 관련 데이터를 활용하려는 시도가 있었으나, 대부분 일부 특정 특성에 국한되어 있어 있다는 한계점이 존재했다.

김지한 교수 연구팀이 개발한 L2M3는 LLM을 활용하여 쉽고 효율적인 데이터 마이닝 환경을 구축함으로써, 데이터 마이닝에 익숙하지 않은 연구자들도 손쉽게 사용할 수 있는 강력한 도구로의 잠재력을 갖추고 있다.

기존 데이터 마이닝 방식으로는 다양한 특성에 대한 정확한 정보 추출이 어려웠으나, L2M3는 LLM의 자연어 처리 능력을 활용하여 더 정밀한 데이터 추출이 가능하다. 특히, 분류(98.3%)와 정보 식별(97.3%)에서 높은 정확도를 기록했으며, 과정이 복잡하여 정확도 확보가 어려운 데이터 추출 단계에서도 95.3%라는 뛰어난 성능을 보였다.

뿐만 아니라, L2M3는 추출된 합성 조건 데이터를 대규모 언어 모델로 미세 조정해 합성 조건 추천 시스템을 개발하였다. 연구자가 전구체 정보를 입력하면 최적의 합성 조건을 제안하여 실험 과정에서 발생하는 시행착오를 줄이고, MOF 합성을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 지원한다. 이러한 접근 방식은 MOF 연구뿐만 아니라 다양한 재료 과학 분야에서도 데이터 마이닝과 인공지능을 활용한 연구 패러다임을 새롭게 정의할 수 있는 가능성을 제시하고 있다.